Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

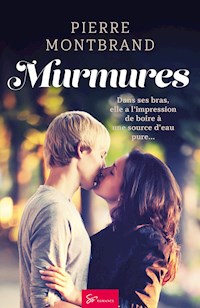

- Herausgeber: So Romance

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Französisch

Sur un tournage, l'actrice Kristin Valberg s’éprend d’un jeune figurant… mais aussi de sa maquilleuse.

Kristin Valberg, actrice en perte de vitesse, accepte un tournage en Suède dans l’espoir de relancer sa carrière. Entre paysages nordiques et atmosphère feutrée, elle croise la route de Sven, un figurant bien plus jeune, et de Magda, une maquilleuse énigmatique. Deux rencontres bouleversantes qui la confrontent à ses désirs, à ses souvenirs et à ses doutes.

- Un récit subtil sur la quête d’amour et d’identité, entre passion naissante et nostalgie d’un passé non résolu.

- Une héroïne complexe prise dans un triangle émotionnel inattendu, au cœur d’un tournage perturbé par la présence d’un mystérieux individu.

- Un cadre cinématographique riche qui mêle art, émotions et questionnements intimes. EXTRAIT

J’avais quitté la Suède cinq années plus tôt, en janvier 1963, en décollant de l’ancien aéroport de Bromma où mon père m’avait accompagnée en voiture. Il avait eu du mal à arriver à l’heure, à cause de la neige qui recouvrait les routes ce soir-là. Heureusement, mon vol avait été retardé. Nous nous étions dit un au revoir rapide. Je savais qu’il n’approuvait pas mon départ, mais il n’avait rien fait pour me retenir. Le billet avait été payé par les soins de Marvin Greenberg. Tous ces souvenirs me sont revenus en mémoire, alors que nous survolions les routes et les champs, de plus en plus bas. Marvin, pour l’instant, je préférais l’oublier...

L’avion a atterri à Arlanda vers sept heures du matin. Je suis descendue de la passerelle avec les autres passagers et nous avons gagné le terminal. Il n’y avait pas d’autres arrivées et les formalités de douane n’ont pas pris bien longtemps. Le jeune douanier m’a rendu mon passeport américain avec un sourire. J’ai récupéré mes deux valises, que j’avais faites la veille, choisissant presque au hasard quelques robes, des chaussures, des pulls, trop fatiguée pour y réfléchir vraiment. Puis j’ai rejoint le grand hall, peu fréquenté à cette heure-là. Ce nouvel aéroport m’était totalement inconnu et pendant quelques minutes, je me suis sentie perdue, comme si je n’allais rien retrouver de mon passé.

À PROPOS DE L'AUTEUR

Pierre Montbrand est mathématicien et informaticien de formation. Passionné de littérature et de cinéma, il écrit régulièrement des nouvelles. Il est aussi à la fois chroniqueur scientifique et animateur d’un blog littéraire.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 179

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

« Le fictif est un territoire immense, en fin de compte, ses frontières sont vagues et on ne sait pas exactement où il commence et où il finit. »

Siri Hustvedt

À Françoise

Chapitre 1

Archipel de Stockholm, 7 juin 1968

La côte ouest de l’île est la plus abritée. On y trouve une petite baie, où peuvent mouiller les bateaux de passage, quelques plages, et des criques qui s’enfoncent profondément entre les parois de rochers. Un chemin longe le bord de mer en direction du Sud, jusqu’au petit port de pêche où vient s’amarrer le vapeur qui assure la liaison régulière avec Vartahamnen. J’ai pris l’habitude de m’y promener l’après-midi. À cet endroit, le sentier étroit domine une petite plage ; un léger souffle de vent agite les ajoncs et fait frissonner les feuilles des bouleaux.

Je laisse mes chaussures dans l’herbe au bord du chemin, et je prends pied sur les rochers. Ils sont recouverts de varechs encore humides qui les rendent glissants ; une bernique pointue me fait grimacer. Devant moi, à une centaine de mètres de la côte, un bateau de pêche se balance mollement au rythme des vagues. Les deux hommes relèvent leurs casiers. L’un d’eux se redresse et regarde dans ma direction. Peut-être m’a-t-il vue descendre dans les rochers ?

Je retire mon pull, que je pose sur une pierre plate près de l’eau ; suivent ma jupe et ma culotte. En trébuchant sur les galets, je rentre doucement dans l’eau froide, qui monte le long de mes cuisses et atteint mon ventre. À ce moment-là, je me retourne et regarde par-dessus mon épaule, vers le haut du talus ; le bout de mes seins est durci par le froid quand je plonge dans la mer. Je fais quelques brasses, mais la température de l’eau me coupe le souffle.

— Coupez ! On la refait ! Kristin, tu ne regardes pas la caméra quand tu te retournes ; tu regardes tes vêtements sur la pierre !

Henrik crie dans son porte-voix ; les deux machinistes remontent le chariot le long des rails qui suivent la jetée et descendent en pente douce vers la mer. Pendant ce temps, je me hisse sur les rochers, en portant mes vêtements. Magda m’attend en haut sur le chemin. Elle m’enveloppe dans une grande serviette et me frotte avec énergie. Puis elle me recoiffe, en dirigeant sur ma nuque le jet d’air chaud de son sèche-cheveux, dont elle écarte avec précaution le cordon usé ; des câbles électriques serpentent dans l’herbe et disparaissent plus loin dans les dunes, où l’on entend ronronner un groupe électrogène. Je me rhabille et remonte de quelques mètres le long du chemin.

— Moteur !

— Ça tourne ! répond Roni.

Nore, le clapman, se plante devant la grosse caméra Bell and Howell, fixée sur son trépied, au milieu du sentier sablonneux.

— Murmures, scène quatre, le bain, deuxième !

— Action ! crie Henrik.

Remise à neuf par les soins de Magda, je refais le chemin en sens inverse, en chantonnant, telle une petite fille insouciante, comme l’indique le script. À ma gauche, la Dolly, portant la lourde caméra de 35 mm, a commencé sa descente, avec un doux chuintement métallique au contact des rails chauffés par le soleil. Je me débarrasse à nouveau de mes chaussures. La caméra fixe me suit en plongée.

On ne reproduit jamais vraiment les mêmes gestes en extérieur ; il suffit d’un autre galet pour trébucher différemment, se dévoiler davantage... À la deuxième prise, j’ai tout simplement oublié de me retourner avant de plonger. Henrik est furieux, il crie et gesticule, grimpé sur un rocher. Je ne l’entends plus ; je nage pour me détendre et évacuer mon stress, pendant que le froid m’engourdit les mains.

Enveloppée dans ma serviette, je me réchauffe avec un café que Magda vient de m’apporter. Au contact du bol brûlant, mes doigts retrouvent un peu de leur sensibilité ; en ce début de juin, la Baltique est fraîche. Pendant ce temps, Henrik discute du cadrage avec Roni. Il vient ensuite nous rejoindre.

— Il faudrait faire plus attention à ton jeu, Kristin ; tout est dans le scénario ! Tu n’as qu’à le suivre précisément, c’est tout. À la première prise, tu en fais trop, avec le regard tourné vers la caméra, à la Harriet Andersson, et à la seconde, tu oublies ta gestuelle. On va la refaire encore une fois.

Je ne réponds rien, parce qu’il a raison, et aussi parce que parler me semble un effort considérable. Lui expliquer que ce n’est pas facile de plonger nue dans cette mer froide, avec un grand sourire par-dessus mon épaule, et toute l’équipe sur le chemin, là-haut ? De toute façon, il s’en moque. « Chacun son job ! » Quand je dis que cela l’indiffère, je sais que ce n’est pas tout à fait exact et que la situation est plus compliquée... Je suis en train de payer les arriérés d’une facture qui remonte à cinq années en arrière, et nous le savons très bien tous les deux.

J’acquiesce en avalant une gorgée de café, puis je me rhabille de nouveau, en silence, avec l’aide de Magda. Cela me fait même sourire quand elle me cache derrière la serviette tendue.

— Murmures, scène quatre, la plage, troisième !

La troisième prise est la meilleure. Henrik semble satisfait et décide d’en rester là pour l’instant. Je me sèche et remets mes vêtements avec l’aide de Magda, puis nous nous asseyons sur le talus toutes les deux et nous discutons un bon moment. Je cache mes mains glacées sous mon pull, et tends mon visage vers le soleil. J’essaie de me réchauffer un peu, tandis qu’elle me confie ses soucis de cœur.

— Tu ne m’écoutes pas Kristin !

— Mais si, Magda, c’est juste que... Regarde ! Il est encore là.

Je lui montre la silhouette d’un homme, accroupi dans les dunes, à une centaine de mètres de là. Impossible de distinguer nettement les traits de son visage. Il est barbu et porte un treillis kaki, comme s’il souhaitait se fondre dans la végétation de la berge.

— Il ne fait rien de mal ; c’est peut-être un touriste qui observe les oiseaux, ou un simple curieux. Pas de quoi t’inquiéter, je t’assure.

— Je n’aime pas trop ça. Il nous espionne depuis le début du tournage.

— Parles-en à Monsieur Strand ! Si ça te gêne vraiment, il enverra quelqu’un pour lui demander d’aller plus loin.

Je hausse les épaules. C’est bien la dernière chose à faire. J’ai assez de problèmes avec lui en ce moment pour ne pas en rajouter de nouveaux. Justement, Henrik semble occupé à tourner un plan panoramique et semble m’avoir oubliée... J’en profite pour rentrer me reposer à l’auberge, en coupant au plus court, à travers la lande et les champs. Je me retourne plusieurs fois, mais l’inconnu n’a pas bougé. Après tout, Magda a peut-être raison ? Je presse le pas pour rejoindre l’auberge. C’est une grande construction de deux étages, en bois peint en rouge de Falun, où techniciens et comédiens s’entassent tant bien que mal. Les plus mal lotis sont logés dans les petits cottages qui jouxtent le bâtiment principal. À cette heure de la journée, la grande salle à manger qui nous tient lieu de réfectoire est déserte. Je monte les escaliers, pousse la porte de ma chambre que je ne ferme jamais à clé, et m’allonge sur mon lit, tout habillée sous la couette, pour retrouver un peu de chaleur. Cette petite chambre aux murs lambrissés me donne l’impression d’être partie en croisière, pour une destination inconnue. Dans ma tête, je repasse les événements de ces derniers jours, mais, très vite, je cède à la fatigue du bain et je m’endors.

Chapitre 2

Arlanda, 9 avril 1968

J’avais quitté la Suède cinq années plus tôt, en janvier 1963, en décollant de l’ancien aéroport de Bromma où mon père m’avait accompagnée en voiture. Il avait eu du mal à arriver à l’heure, à cause de la neige qui recouvrait les routes ce soir-là. Heureusement, mon vol avait été retardé. Nous nous étions dit un au revoir rapide. Je savais qu’il n’approuvait pas mon départ, mais il n’avait rien fait pour me retenir. Le billet avait été payé par les soins de Marvin Greenberg. Tous ces souvenirs me sont revenus en mémoire, alors que nous survolions les routes et les champs, de plus en plus bas. Marvin, pour l’instant, je préférais l’oublier...

L’avion a atterri à Arlanda vers sept heures du matin. Je suis descendue de la passerelle avec les autres passagers et nous avons gagné le terminal. Il n’y avait pas d’autres arrivées et les formalités de douane n’ont pas pris bien longtemps. Le jeune douanier m’a rendu mon passeport américain avec un sourire. J’ai récupéré mes deux valises, que j’avais faites la veille, choisissant presque au hasard quelques robes, des chaussures, des pulls, trop fatiguée pour y réfléchir vraiment. Puis j’ai rejoint le grand hall, peu fréquenté à cette heure-là. Ce nouvel aéroport m’était totalement inconnu et pendant quelques minutes, je me suis sentie perdue, comme si je n’allais rien retrouver de mon passé. Dehors, il faisait frais et j’ai relevé le col de mon imperméable ; je n’avais peut-être pas pris les bons vêtements, mais c’était sans importance.

Un taxi m’a ensuite conduite directement en ville. Le chauffeur semblait fatigué de sa nuit de travail et peu loquace. Ce qui m’a le plus étonnée, c’est qu’à présent les véhicules roulaient à droite. Il m’a expliqué que le changement avait eu lieu l’année dernière, puis il est retombé dans son mutisme. En écoutant la radio, je regardais défiler le paysage, des usines et des immeubles modestes, Sollentuna, Solna, puis des étangs et une forêt de bouleaux dont les feuilles argentées tremblotaient sous la brise matinale.

Nous sommes entrés dans Stockholm par Sveavägen, avant de tourner sur Ogengatan et de nous retrouver sur Karlavägen. J’ai dit au chauffeur de se garer devant le numéro 72. Il a coupé le moteur, s’est tourné vers moi pour me rendre la monnaie. J’ai réglé la course, rajouté un pourboire, avant de lui demander de monter mes deux valises au premier étage, et de sonner pour les faire réceptionner. Il est redescendu quelques minutes plus tard ; oui, une dame âgée avait bien pris mes valises. Il lui avait dit que j’attendais dans le taxi, en bas.

Le chauffeur a paru surpris que je lui demande de repartir et de me déposer sur Sturegatan, près du jardin. La voiture a redémarré, nous avons fait le tour de Karlaplan, avant de redescendre lentement l’avenue. Les magasins de luxe et les restaurants avaient encore leurs rideaux fermés. Nous sommes repassés devant l’immeuble. Je ne me sentais pas prête, et j’avais besoin de marcher un peu. Le taxi s’est arrêté le long du jardin, j’ai claqué la portière, fait quelques pas... Mais qu’est-ce que je fichais ici ? J’ai flâné sans but dans Humlegarden, en attendant que le sentiment de panique qui m’avait envahi quand j’avais quitté la voiture disparaisse. Petit à petit, je retrouvais les points de repère de mon enfance, le jardin d’enfants, le petit kiosque à musique, et la statue de Linné, près de la bibliothèque. Hana nous emmenait souvent dans ce jardin. Elle surveillait les garçons, toujours turbulents, pendant que je restais assise à rêvasser sur un banc. J’ai gagné la sortie du jardin et me suis dirigée vers un café ouvert, de l’autre côté de la rue. La salle était vide et je me suis installée tout au fond, à côté du juke-box. Je me suis presque forcée pour commander, dans ma langue maternelle, un café et des tartines à la serveuse. Rien ne pressait, j’étais bien, confortablement installée sur la banquette en cuir, à écouter la musique tout en feuilletant le journal distraitement. La serveuse discutait en souriant avec un jeune homme au comptoir. De temps à autre, le garçon me regardait par-dessus son épaule. Finalement, la fille est revenue vers moi.

— Excusez-moi, Madame, mais... vous êtes bien Kristin Valberg ?

Cela m’a paru étrange de m’entendre demander si j’étais bien cette femme... Quelques mois auparavant, je crois que je n’aurais pas été capable de répondre à cette question. Je lui ai dit que oui, c’était bien moi. J’ai cherché dans mon sac à main, et j’ai retrouvé une photo dédicacée que je lui ai donnée. C’était une photo de promotion du film Love in town, un peu écornée. Elle est retournée au comptoir et a frappé dans la main de son ami en riant ; elle venait visiblement de gagner son pari. Cela m’a redonné un peu de confiance en moi ; je savais maintenant que j’avais sans doute pris la bonne décision en revenant ici. De toute façon, je n’avais pas d’autre choix... Petit à petit, les clients sont arrivés. Des habitués pour la plupart. Deux hommes se sont installés à la table voisine. Le plus jeune me regardait avec insistance. Je me suis levée, j’ai payé ma consommation au comptoir. Je ne pouvais plus reculer maintenant...

J’ai marché lentement, remontant l’allée centrale de Karlavägen sous les tilleuls, dans la lumière du matin, puis j’ai poussé l’un des battants de la lourde porte cochère. L’entrée baignait dans la pénombre et je n’ai pas allumé la minuterie. Sur une des boîtes aux lettres, on pouvait lire, sur une plaque en cuivre gravée, Dr Jens Valberg, premier étage.

L’odeur, je l’ai reconnue tout de suite, et soudain, je rentrais de l’école avec mes deux jeunes frères, Stig et Niklas ; ils se bousculaient et je les précédais dans l’escalier ; mais il n’y avait que le bruit de mes chaussures à talon sur les marches et un rai de soleil qui éclairait la cage d’escalier sur le palier. J’ai frappé à la porte avec le heurtoir en laiton, puis je me souviens d’être tombée dans les bras de Hana et d’y être restée longtemps, debout dans le vestibule.

— Kristin, ma petite fille !

Hana s’est haussée sur la pointe des pieds pour arriver à passer ses bras autour du cou de la petite fille que je n’étais plus. Elle avait déjà préparé ma chambre, et papa était dans son bureau en train d’écrire ; il m’attendait, m’a-t-elle dit avec un sourire. J’ai suivi le couloir, jusqu’à la double porte qui donnait sur la chambre de mes parents et sur le bureau attenant. Je chantonnais à voix basse, Huvud, axlar, knän och tår, knän och tår, comme quand j’étais enfant. La vieille pendule de Mora au milieu du passage battait la cadence, et je sentais résonner son cling-clang régulier jusque dans mes tempes.

La chambre était vide, mais tout d’un coup, le souvenir des dimanches matin où je venais déranger mes parents dans leur lit m’a submergée et presque fait pleurer. J’ai traversé la chambre et poussé la porte du bureau. À sa table de travail, me tournant le dos, mon père écrivait. J’ai posé mes mains sur ses épaules. Il s’est arrêté d’écrire, et s’est retourné vers moi pour me regarder en souriant. C’était sa façon à lui de me dire bonjour. Je lui ai souri à mon tour et j’ai déposé un baiser dans ses cheveux gris.

Chapitre 3

Ostermalm, 10 avril 1968

J’ai dormi sans interruption toute l’après-midi du mardi. Hana m’a apporté une soupe vers huit heures du soir et elle est restée assise sur le bord de mon lit, comme elle avait l’habitude de le faire quand j’étais petite fille et que, malade, je manquais l’école. Je l’ai remerciée, me suis assise contre l’oreiller et j’ai mangé silencieusement. Je n’arrivais pas à lui parler, pas encore. Je crois qu’elle l’a compris et nous sommes restées ensemble un bon quart d’heure, jusqu’à ce qu’elle sorte de la chambre avec le plateau. J’ai pris un somnifère dans mon sac à main, éteint ma lampe de chevet, avant de replonger dans des rêves douloureux où une petite fille me tendait les bras, sans que je puisse jamais l’atteindre.

Le lendemain matin, quand j’ai rouvert les yeux, un rayon de soleil filtrait à travers les persiennes, et la maison était silencieuse. J’avais mal à la tête, comme tous les matins depuis des mois, et mes draps étaient mouillés de sueur, à cause des antidépresseurs. J’ai pris le verre déposé par Hana sur ma table de nuit et j’ai avalé une gorgée d’eau. Sur la table de chevet, il y avait une photo de maman, dans un cadre. Elle avait été prise dans le jardin de notre maison de campagne, près de Mariefred, au bord du lac Mälaren, probablement au cours de l’été 51, ou 50. Non, c’était plutôt au printemps, car elle était assise sous un pommier en fleurs. On voyait un des garçons de dos, en train de jouer à l’arrière-plan, mais je n’ai pas pu distinguer s’il s’agissait de Stig ou de Niklas. Ma mère souriait au photographe, encore insouciante de la maladie qui allait l’enlever quatre ans plus tard. Maman était vraiment très belle sur cette photo ; elle portait une jupe plissée et un chemisier blanc dont l’encolure ouverte laissait voir un tour de cou en or. J’aimais beaucoup ce bijou quand j’étais petite fille et je le mettais souvent en cachette, quand je rentrais sur la pointe des pieds dans la chambre des parents.

On m’a souvent dit que j’étais une jolie fille, mais la beauté de ma mère me semble inégalable. Maman pouvait aborder les problèmes avec une réserve naturelle et beaucoup de douceur. Elle a traversé la vie avec une rare élégance. Ce matin-là, j’aurais bien eu besoin de lui parler...

J’ai pris une douche bien chaude. Dans l’armoire, j’ai trouvé une chemise de nuit, avec un décolleté carré bordé de dentelle. Il y en avait d’autres, repassées et pliées. Hana avait dû les ranger là, bien des années plus tôt. Une odeur de café chaud et de petits pains grillés venait de la cuisine ; debout devant la grande table, Hana préparait un pudding au fromage blanc. J’ai tiré une chaise et me suis assise en face d’elle. Je me suis servi un bol de café, en m’efforçant de calmer le tremblement de mes mains. Hana m’a regardé manger ma tartine ; elle attendait que je lui raconte quelque chose, après toutes ces années d’absence, comme quand, petite fille, j’hésitais à lui avouer ma dernière bêtise, mais cela me semblait si difficile ce matin-là. Je buvais lentement mon café. Finalement, Hana a posé sa cuillère et m’a demandé :

— Vas-tu rester quelque temps avec nous, Kristin ? ou bien comptes-tu retourner en Amérique ?

Je n’en savais rien moi-même, mais j’ai préféré la mettre au courant de ma situation.

— Tu sais, Hana, je me suis mariée là bas.

Elle m’a regardée, surprise que je n’aie prévenu personne.

— Tu n’écrivais jamais, pas de téléphone... Tu n’as pas été une gentille fille, ah ça non !

Elle a plongé les mains dans la pâte en la pétrissant avec énergie, sans m’accorder un regard. Il était trop tard pour reculer, je me suis jetée à l’eau.

— Nous avons divorcé il y a deux mois, alors, à quoi cela aurait-il servi de prévenir ?

Je regardais ma tasse ; Hana était gênée, je le voyais à l’air appliqué avec lequel elle mélangeait les œufs et le sucre, sans me regarder.

— Excuse-moi, Kristin, je ne voulais pas te faire de la peine. C’est à cause de cela que tu es rentrée ? Sur un coup de tête ?

— Pas seulement, Hana. J’ai été... longtemps malade. On m’a hospitalisée, à la demande de mon mari. J’ai pu sortir il y a quelques jours seulement. C’est difficile de t’expliquer, mais je ne peux plus travailler là-bas ; je ne suis plus fiable pour personne.

Je me suis levée pour prendre un verre d’eau à l’évier et avaler mes cachets en tournant le dos à Hana. Les carreaux de céramique bleus et blancs qui recouvraient les murs, avec leurs scènes pastorales, ont réveillé des souvenirs d’enfance enfouis dans ma mémoire. Hana était toujours debout, devant sa table de cuisine. Elle s’est retournée vers moi.

— J’avais oublié que tu étais si grande !

J’étais pourtant pieds nus, mais elle avait raison. Encore une différence avec ma mère qui n’était pas en ma faveur...

— Et ce n’est pas tout, je suis aussi devenue maman, d’une petite fille ; elle s’appelle Beatrix, elle va avoir un an et demi.

C’est presque sur un ton de défi que je lui ai annoncé cette nouvelle. Hana s’est essuyé les mains sur son tablier. Elle a levé la tête et m’a regardée dans les yeux.

— Mais pourquoi ne l’as-tu pas amenée ici avec toi ?

— J’aurais bien aimé, mais ce n’est pas possible.

Ça, ce n’était pas tout à fait vrai... J’étais tellement défoncée ces derniers jours que le simple fait de me retrouver responsable de ma fille me plongeait dans une peur panique. Charles l’avait bien compris. J’aurais pu faire n’importe quoi, m’enfuir, la laisser pleurer seule pendant des heures... Beatrix n’avait simplement pas eu de chance, j’étais sa mère...

J’ai essayé de lui expliquer la situation, maladroitement.

— On m’a retiré le droit de garde et de visite, il paraît que je suis dangereuse pour elle. Je suis revenue ici parce que j’étais complètement perdue, sans personne pour m’aider.

J’ai reposé mon verre, fait quelques pas et me suis appuyée contre le chambranle de la porte.

— Je voudrais retravailler. Si je pouvais remonter la pente, je pourrais la revoir. Tu comprends ?

Elle m’a fait signe que oui, mais je voyais bien qu’il n’en était rien ; elle s’est reculée contre son fourneau et a caché ses mains dans son tablier ; elle allait peut-être se mettre à pleurer.

— Mais je ne veux rien dire à papa. Ne lui parle de rien s’il te plaît. Tu me le promets ?

En regagnant ma chambre, j’ai croisé mon père qui s’était habillé pour faire sa promenade matinale au jardin. Il m’a regardé d’un air étonné.

— Comme tu lui ressembles, dans cette chemise de nuit !