Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Hannibal Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Doors-Schlagzeuger John Densmore: Auf der Suche nach der Seele der Musik Seit dem Ende der Doors vor knapp fünfzig Jahren hat John Densmore beinahe mehr als Autor denn als Musiker von sich reden gemacht. Er verfasste zwei Bücher über seine frühere Band - seine Autobiografie "Mein Leben mit Jim Morrison und den Doors" verkaufte sich weltweit knapp eine halbe Million Mal - und schrieb für den "Rolling Stone" und die "Los Angeles Times". Jetzt hat er sich Zeit für eine ganz andere Art des Rückblicks genommen und mit Blick auf seine zahllosen Begegnungen mit anderen Künstlern nach dem besonderen Etwas geforscht, das ihre Kreativität ausmacht. In "Music Lovers" geht Densmore auf die Suche nach der Seele, die hinter bewegender Musik oder bewegenden Gedanken steht, nach der mystischen Kraft, die dazu führt, dass ein Song über die Grenzen von Ort und Zeit hinweg viele Menschen auf ganz unterschiedliche Art berührt. Dabei hat er sich vor allem gefragt, wer ihn selbst nachhaltig beeindruckt hat und welche Erfahrungen mit der Musik anderer ihn beeinflussten und inspirierten. Daraus entstand eine bewegende Sammlung von Erinnerungen, in der er zahlreiche große Rockstars zu Wort kommen lässt. Jerry Lee Lewis, Willie Nelson, Lou Reed, Patti Smith, Paul Simon, Van Morrison - die Liste jener, die sich mit ihm über die spirituelle Energie der Musik austauschten, ist schier endlos. Zwei Musiker spielen jedoch eine ganz besondere Rolle in diesem Buch: seine beiden Bandkollegen Jim Morrison und Ray Manzarek, an die sich Densmore mit großer Innigkeit erinnert und deren Schaffenskraft er hier noch einmal ein Denkmal setzt.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 291

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

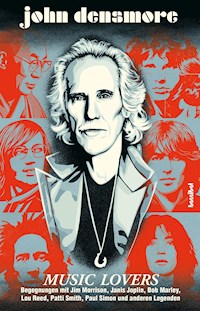

John Densmore

MUSIC LOVERS

Begegnungen mit Jim Morrison, Janis Joplin,

Bob Marley, Lou Reed, Patti Smith, Paul Simon

und anderen Legenden

Aus dem Amerikanischen übersetzt

von Paul Fleischmann

www.hannibal-verlag.de

Impressum

Deutsche Erstausgabe 2021

© 2021 by Hannibal

Hannibal Verlag, ein Imprint der KOCH International GmbH, A-6604 Höfen

www.hannibal-verlag.de

ISBN 978-3-85445-682-7

Auch als Paperback erhältlich mit der ISBN 978-3-85445-681-0

Titel der Originalausgabe, erschienen 2020 bei Hachette Books, einem Imprint von Perseus Books, LLC, einem Tochterunternehmen der Hachette Book Group, Inc.:

THE SEEKERS – Meetings with Remarkable Musicians (and Other Artists)

ISBN 978-0-306-84623-6

Copyright © 2020 by John Densmore

Foreword © 2020 Viggo Mortensen

Illustration und Design Umschlag © Obey Giant Art, Inc. / Shepard Fairey

Illustration John Densmore Cover Quelle © Jeff Katz Photography

Cover copyright © 2020 by Hachette Book Group, Inc.

Grafischer Satz in deutscher Sprache: Thomas Auer

Übersetzung: Paul Fleischmann

Deutsches Lektorat und Korrektorat: Hollow Skai

Hinweis für den Leser:

Kein Teil dieses Buchs darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, digitale Kopie oder einem anderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlags reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet werden.

Der Autor hat sich mit größter Sorgfalt darum bemüht, nur zutreffende Informationen in dieses Buch aufzunehmen. Alle durch dieses Buch berührten Urheberrechte, sonstigen Schutzrechte und in diesem Buch erwähnten oder in Bezug genommenen Rechte hinsichtlich Eigennamen oder der Bezeichnung von Produkten und handelnden Personen stehen deren jeweiligen Inhabern zu.

Inhalt

Widmung

Immer auf der Suche

Einleitung

I.Margret (Peggy) Mary Walsh

II. Robert Armour

III. Fred Katz

IV. Elvin Jones

V. Jim Morrison

VI. Emil Richards

VII. Lou Reed

VIII. Janis Joplin

IX. Ray Manzarek

X. Van Morrison

XI. Ravi Shankar

XII. Patti Smith

Bilderstrecke

XIII. Robert Nesta Marley

XIV. Airto Moreira

XV. Jerry Lee Lewis

XVI. Joseph Campbell

XVII. Peggy Feury

XVIII. Robert Bly

XIX. Barbara Morrison

XX. Seine Heiligkeit, der Dalai Lama

XXI. Gustavo Dudamel

XXII. Paul Simon

XXIII. Ram Dass

XXIV. Willie Nelson

Zum Schluss

Danksagungen

Das könnte Sie interessieren

Widmung

Für all die „Music Lovers“ da draußen,

die sich den Sphärenharmonien hingeben

Immer auf der Suche

* * *

Von Viggo Mortensen

Sie ist eine echte Künstlerin. Und er ist ein einmaliger Künstler. Künstler sind nun einmal so. Nicht wie du und ich. Sie fühlen, sie sehen und verstehen Dinge auf eine andere Art und Weise als die meisten Menschen. Maler, Schlagzeuger, Bildhauer, Sänger, Dirigenten, Regisseure, Designer, Poeten, Schauspieler, Tanzlehrer, Bühnenkünstler aller Art (und ihre weiblichen Entsprechungen) – sie alle sind auf der Suche. Sie sind sensibel. Sie blicken unter die Oberfläche und über den Tellerrand hinaus. Sie sehen das große Ganze und bemerken jedes noch so unscheinbare Detail. Wir bewundern und misstrauen Künstlern gleichermaßen. Der Rest der Welt kümmert sich um seine Geschäfte, während Künstler vor sich hinträumen und Kritik an Menschen üben, die tatsächlich etwas leisten. Sie leben in ihrer eigenen Welt und sollten sich um ihren eigenen Kram kümmern – bei jenen Dingen bleiben, von denen sie Ahnung haben. Und überhaupt, was soll an Künstlern so besonders sein?

Nichts.

Rein gar nichts. Sie sind kein Deut außergewöhnlicher, als du es bist. Jedem von uns wohnt diese Kraft inne. Wirklich jeder einzelne Mensch ist in der Lage, auf eine subjektive Art zu beobachten und zuzuhören und sich in der Welt zu bewegen, die Vorgänge rund um uns herum zu interpretieren und zu kommunizieren. Es ist dabei nicht nötig, als Künstler angesehen zu werden, oder sich selbst als solchen wahrzunehmen. Zumindest nicht auf jene Weise, wie wir den Begriff in der Regel gebrauchen, um einzuschätzen, was uns auf unserem Lebensweg widerfährt, um zu entscheiden, zu was wir uns hingezogen und von was wir uns abgestoßen fühlen, sowie um Dinge, die wir bedeutsam finden, nachzuempfinden und mitzuteilen, falls wir dies wünschen. Kinder teilen sich nicht in Künstler und Nicht-Künstler ein. Warum sollten also Erwachsene so verfahren?

Du bist am Leben und du rezipierst. Vielleicht muss man sein Gehör besonders schulen, an seinem Rhythmusgefühl und Timing arbeiten und den richtigen Augenblick abwarten, in dem man seine Zehenspitzen in das Wasser des Flusses steckt. Sobald sich die Haut an die Temperatur gewöhnt hat, kann man ein wenig tiefer ins Wasser hineinwaten. Vielleicht sogar so weit, bis es einem bis zum Kinn steht. Eventuell muss man mehrere Anläufe wagen, bis man dorthin gelangt. Man muss dabei gar nicht schwimmen können. Es gibt nichts, das man schon vorab können oder wissen muss. Man kann jederzeit wieder ans Ufer zurückkehren und andere dabei beobachten, wie sie unter der Wasseroberfläche verschwinden und an einer anderen Stelle wieder auftauchen. Beobachte die Regentropfen, wenn sie auf die gekräuselte Wasseroberfläche fallen. Wärme dich in der Sonne, wenn sie scheint. Spüre die Gänsehaut, wenn du eine bekommst. Sieh, was du siehst, macht dir selbst ein Bild. Das ist alles, worauf es ankommt, wenn man Künstler sein will. Gehe niemals schwimmen, wenn das nicht dein Ding ist. Halte dich vom Wasser fern. Stell dich auf einen Hügel oder hinter einen Baum. Lausche den anderen dabei, wie sie planschen und lachen. Keiner muss wissen, dass du überhaupt dort warst. Du verstehst, dass du genauso viel spürst und fühlst wie alle anderen auf ihre individuelle Art und Weise. Egal, ob man sich nun in der Nähe des Wassers oder fernab davon aufhält. Man kann sich vorstellen, dass man sich am Boden des Gewässers befindet, von wo aus man all die kleinen Fische und Kaulquappen beobachten kann oder die absinkenden Blätter, die um einen herumwirbeln. Du rotierst in deinem eigenen Tempo und tanzt in deinem eigenen Takt, während du dich von der Strömung davontragen lässt. Du begreifst und erschaffst damit bereits etwas. Du hinterlässt deine Spuren, selbst wenn du anfangs

noch

gar

nichts

hören

kannst

lausche weiterhin

der Melodie

eines Wassertropfens

der quer über

die Wand rinnt

am Türknauf

hängt

singt

zusammen

durch die Stadt

quetsche

eine Note

die in

deiner Faust

bleibt

und

an deinen Haaren

zerrt

Unbenennbar

unverständlich

unvernünftig

gutgläubig

handelnde

stimmig

getönte

Fenster

Wann

setzte

der Ton

ein

herrschte

jemals

Stille?

Seine Abwesenheit

unvorstellbar

nur der Gedanke

erzeugt

Geräusche

wir beginnen

und

enden

als Murmeln

sich erhebend

aus dem Wasser

das uns gebracht

das uns voranbringt

verweilend

verbindend

unendlich

Lieder

Strom

Folgende

Harmonie

jedoch

schwach

matt

unsere unvermeidbare

Teilnahme

überdauert uns

jedes

Echo

imaginiert

aufgenommen

irgendwo

jedes

Stück

Variation

erinnert

umformuliert

begehrt

ungeschrieben

vergessen

ungespielt

während die Zeit

sich

ausdehnt

zusammenzieht

neuinterpretiert

wiederbelebt

unaufhörlich summen

begleiten wir

bewusst

oder nicht

Einleitung

Der Zeitpunkt war noch nie passender als jetzt, ein Buch zu schreiben, das meine lebenslange Leidenschaft für die Künste und das Thema Kreativität illustriert. Es gilt als erwiesen, dass Musik- und Kunsttherapie posttraumatische Belastungsstörungen heilen können, ganz zu schweigen davon, dass Kunst unser aller Wohlbefinden zu steigern imstande ist. Um diese dringliche wie aktuelle Angelegenheit akkurat beleuchten zu können, habe ich mich von einem fast einhundert Jahre alten Buch inspirieren lassen, den Begegnungen mit bemerkenswerten Menschen, einem klassischen Werk des griechisch-armenischen Mystikers Georges I. Gurdjieff aus dem Jahr 1927. Diese höchst einflussreichen und spirituell angehauchten Memoiren genießen heute Kultstatus und haben bereits mehrere Generationen von Künstlern und Schriftstellern inspiriert, so etwa Sting, Kate Bush, P. L. Travers (die Autorin von Mary Poppins), den Filmemacher Alejandro Jodorowsky und Peter Gabriel. Letzterer hat sein World-Music-Label Real World Records nach Gurdjieffs Aus der wirklichen Welt benannt.

Gurdjieff begann 1927 mit der Arbeit an dem ursprünglich auf Russisch verfassten Manuskript und überarbeitete es in den kommenden Jahren mehrmals. Der Autor reminisziert darin über „bemerkenswerte Menschen“, denen er auf seinem Lebensweg bis dahin begegnet war, darunter etwa auch sein Vater Ioannis, der armenische Priester Pogossian, sein Freund Juri Lubowedski (ein russischer Fürst mit Interesse an Spiritualismus und Okkultismus) und noch fünf weitere Geistesgrößen. Gurdjieff beschreibt diese Persönlichkeiten und verwebt ihre Geschichten mit seinen eigenen Reiseberichten. Er nennt diese Gruppe die „Wahrheitssuchenden“, denn sie alle verbindet letzten Endes ihre Suche nach spirituellen Texten und Gelehrten, wo immer auch diese anzutreffen sind (vornehmlich in Zentralasien). Dem Großteil dieser Suchenden gelingt es tatsächlich, die Wahrheit aufzuspüren, und zwar in Form einer für sie angemessenen spirituellen Bestimmung.

Beflügelt von dieser Idee habe ich meine eigene Sammlung von musikalischen Meistern, als die ich sie bezeichnen möchte, zusammengestellt. Sie alle haben ihre mystischen Ziele mithilfe der Musik umzusetzen gewusst: von Ravi Shankar bis Patti Smith, von Jim Morrison bis Janis Joplin, von Bob Marley bis Gustavo Dundamel, von Lou Reed bis hin zu Van Morrison, von Jerry Lee Lewis bis zu meinem lieben Bandkollegen bei den Doors, dem leider verstorbenen Ray Manzarek. So wie Maler die Welt „sehen“ können, navigieren Musiker in erster Linie mittels ihres Gehörs durchs Leben. Wie auch meine musikalischen Kollegen kann ich die Welt „hören“. Es zieht sich wie ein roter Faden durch mein Leben, dass ich kontinuierlich mit Musik versorgt und umhegt wurde und sie mich auch zu ernähren vermochte.

Ich lade die geneigte Leserschaft ein, mich auf eine Reise zu begleiten, in deren Verlauf ich den kreativen Prozess untersuchen und erläutern will, indem ich auf die Technik des Geschichtenerzählens und meine einmaligen Kontakte zurückgreifen werde. Dieses Buch erlaubt dem Leser, sich mit mir gemeinsam mit zeitlosen Konzepten zu befassen und den großen Fragen zu widmen, während ich mich hinter die Kulissen begebe, um mich mit dem Leben und dem Geist dieser großen Künstler auseinanderzusetzen.

Wie Sting in „Secret Journey“ – seinem von Gurdjieffs Buch inspiriertem Song aus dem Jahr 1981 – so schön singt, versteht er sich selbst als einsamen Mann, der sich auf einer Privatmission befindet, um ein wenig Licht in die Mysterien des Lebens und das so schwer fassbare Naturell der Liebe zu bringen. Sting bringt dabei seine Sehnsucht zum Ausdruck, mithilfe eines weisen Lehrmeisters umfassendere Erkenntnisse zu erlangen. Dieser mehr oder weniger heilige Mann sollte ihn anleiten und seine weisen Worte würden sein ganzes Leben lang nachwirken. So wie Sting sehe ich mich ganz in der Tradition des von Ronald Colman verkörperten Robert Conway im Film In den Fesseln von Shangri-La, der sich auf die Suche nach dem Hohen Lama – dargestellt von Sam Jaffe – begibt.

Große Musiker brennen leidenschaftlich für ihr akustisches Medium und ihre Songs können dabei die Funktion eines spirituellen Textes übernehmen. Es ist ihr Sound, der diese Giganten miteinander verbindet. Als Musikliebhaber und unerschrockene Krieger für ihre gemeinsame Sache befinden sie sich ununterbrochen auf der Suche nach einer neuen Schwingung, oder versuchen, einer alten Idee neues Leben einzuhauchen.

Während ich den Lesern ein paar legendäre Künstler näherzubringen gedenke, möchte ich gleichzeitig auch ein paar Erkenntnisse teilen, die ich in Bezug auf ein kreatives Dasein auf dem Planeten Erde aufgeschnappt habe. Auf die Frage, wie wir uns mit den Musen in Verbindung setzen können, kann es nur ansatzweise Antworten geben, weil es sich bei ihnen um flüchtige Protagonistinnen aus einer anderen Welt handelt. Der renommierte Mythologe Joseph Campbell bringt es auf den Punkt: „Gott ist eine Metapher für das, was alle Ebenen intellektuellen Daseins übersteigt.“ Aber wir Sterblichen werden uns weiterhin bemühen, oder etwa nicht?

Ich darf mich überaus glücklich schätzen, dass ich die Möglichkeit hatte, einige außergewöhnliche Menschen treffen zu dürfen. Es gehört unleugbar zu den größten Gnaden, die mir in meinem Leben zuteilwurden: Ich war Mitglied der Doors und durfte in ungewöhnlichen Kreisen verkehren. Allerdings habe ich gelernt, dass jeder Zutritt zu den magischen Momenten erlangen kann, in denen diese begnadeten Künstler ihre Existenzen verbringen. Ob man nun von 9 bis 5 arbeiten muss, oder etwas am Klavier spielt, das nur man selbst jemals zu hören bekommt, oder ob man ein am Hungertuch nagender, aufstrebender Künstler ist, der in Erfahrung bringen will, wie sich diese Idole ihrer Arbeit annähern (so wie ich): Dieses Buch ist als Leitfaden für den Suchenden in uns allen gedacht.

Sollte Schönheit tatsächlich das einzig wahre Gegengift für diese moderne, irre Welt sein, dann bietet, so betont etwa der Mythologe Michael Meade, Kunst „eine Art Zuflucht“. Und wenn dem wirklich so ist, dann sind wir alle Flüchtlinge. Meade führt seinen Gedanken noch weiter aus: „Wir alle befinden uns auf der Suche nach einem Unterschlupf – einem Ort, wo wir das Gefühl haben, im Einklang mit uns selbst und der Welt zu sein.“ Laut William Blake ist jeder Tag „ein Moment für die Ewigkeit“.

Also selbst wenn man kein „professioneller“ Musiker ist, kann man in dieselben Bereiche wie die Profis vordringen. Jeder ist in der Lage, das Tor zu dieser anderen Welt zu öffnen. Ich zähle zum Beispiel nicht gerade zu den schnellsten Schlagzeugern und zum Glück ist feine Technik auch nicht das ausschlaggebende Kriterium, wenn es darum geht, ins Reich der Kreativität einzutreten. Vielmehr ist das Herz gefragt. Denn wenn man sein Herz öffnet, werden sich die Musen zu einem hingezogen fühlen und zu erkennen geben. In Geistesfragen bietet sich die Musik als direkteste Verbindung an. Die Seelen unserer Vorfahren sind gewillt, sich einzubringen, sobald sie spüren, dass das Gefühl vor der Logik den Vorzug erhält. Wenn man einfach singt oder auf einem Instrument spielt, wird man schon bald in einen Zustand der Entrückung eintreten.

Während wir versuchen, so viel wie möglich von diesen Legenden zu erfahren, sollten wir gleichzeitig nicht vergessen, dass sie ihren erhabenen Status nicht erreicht haben, indem sie etwa der Welt da draußen hinterhergehechelt sind, sondern vielmehr indem sie sich auf ihr klangliches Innerstes fokussiert haben. Die meisten dieser Künstler stellen in den Augen der Öffentlichkeit Idole dar, doch ihr ursprünglicher Antrieb bestand nicht darin, Zustimmung zu erfahren. Stattdessen hatten sie einen unaufhaltbaren Drang, etwas zu erschaffen. Beethoven komponierte sein vermutlich größtes Epos, die 9. Sinfonie, als er bereits vollständig ertaubt war. Er konnte sein Werk nur in seinem Kopf hören. Der Umstand, dass ein Bühnengehilfe ihn auf die Schulter tippen musste, um ihm zu signalisieren, dass er noch einmal vor den Vorhang kommen sollte, nachdem er das Werk gerade noch selbst dirigiert hatte, ist unvorstellbar traurig. Beim Komponieren klemmte sich Ludwig einen Stift zwischen die Lippen und presste die Spitze gegen sein Klavier, damit er die Schwingungen, die er nicht hören konnte, zumindest auf diese Weise spüren konnte. Doch seine Taubheit offenbart auch seinen ihm innewohnenden klanglichen Reichtum. In den Worten des großen Weisen Ram Dass: „Je stiller man selbst ist, desto mehr hört man.“

Die Muse verfügt über außergewöhnliche hellseherische Fähigkeiten. Wie ich bereits gesagt habe, wird sie zu einem kommen, sobald man sein Herz öffnet. Vor allem fühlt sie sich aber zu einem gut ausgebildeten Innersten hingezogen. Manchmal löst sie dann auch einen Kurzschluss aus, wie das etwa bei Janis Joplin der Fall war. Angetrieben durch Drogenkonsum wird die Muse das Herz zugrunde richten und die Seele beschädigen. Aber es gibt auch sehr disziplinierte Künstler wie den untadeligen Ravi Shankar, dessen Herz so stabil wie ein Felsen war. Bob Marley stand irgendwo zwischen den beiden. Seine Fähigkeiten reichten aus, um seine Botschaft gut vermitteln zu können. Darum geht es beim Thema Können: Man braucht davon gerade genug, um seine Begabung umsetzen zu können – und wir alle bringen eine einzigartige Begabung auf diese Welt mit. Aber man kann auch über zu viel Können verfügen. Damit meine ich, dass man der Versuchung erliegen kann, immer schneller und schneller werden zu wollen. Wie schon der fantastische amerikanische Poet Robert Bly gesagt hat: „Slow equals soul.“ Die Seele erlebt man in der Langsamkeit.

Ich fühle mich so gesegnet, dass ich in der Gegenwart dieser großartigen Künstler sein durfte – bei manchen handelte es sich bloß um einen Augenblick, mit anderen wiederum verbrachte ich über lange Jahre hinweg viel, viel Zeit. Ein paar von ihnen haben sich inzwischen auf die andere Seite verabschiedet, wohingegen manche noch in ihrer physischen Form unter uns weilen. Dies ist mein Dankeschön, meine Verneigung vor all diesen Künstlern und Musikern, ob sie nun klassisch ausgebildet oder fast ungeschult waren. Ich habe auch ein paar Schriftsteller berücksichtigt, da sie meiner Meinung nach auf der Suche nach der Musik zwischen den Zeilen sind.

Die Leidenschaft dessen, was diese Legenden auszudrücken versuchen, kommt in höchsten Maßen zum Vorschein. Sie erstrahlen wie Edelsteine – wie Rohdiamanten oder auch bis zur Perfektion geschliffene Exemplare. Diese Brillanz ist es auch, an der unsere Menschlichkeit hängt. Wir werden daran erinnert, dass wir alle derselben Familie entstammen und dass wir alle damit zu kämpfen haben, unsere Existenz zu verstehen. Jeder kann von diesen kreativen Köpfen inspiriert werden. Ihr Angebot ist so reichhaltig, dass man nur einen Ausschnitt davon im Verlauf eines ganzen Lebens auskosten kann. Hoffentlich genießt ihr das Festmahl, das sie uns bieten, genauso sehr, wie ich das tue.

I. Margret (Peggy) Mary Walsh

* * *

Überleben

Auf einer Leinwand zu malen oder zu zeichnen, ist wie gefrorene Musik.

Wie könnte ich nicht mit meiner Mom beginnen? Sie war keine Musikerin – nur eine Naturgewalt, deren Leben sich fast über das gesamte 20. Jahrhundert erstreckte. Mein Dad war sehr ruhig, meine Mom nicht. Sie liebte Musik so sehr, dass sie mir erlaubte, mein Schlagzeug im Wohnzimmer aufzubauen und in lärmender Lautstärke darauf zu spielen. Der Musikgeschmack meiner Eltern war eher eklektisch. Manchmal war die Musik gut, zum Beispiel die von Beethoven, manchmal aber auch nicht nicht, etwa die von Mantovani.

Margaret Marys zentrales Thema war es, zu überleben. Es glich einem musikalischen Leitmotiv, das sich durch ihr ganzes Leben zog. Sie hatte vier Geschwister, doch verlor sie schon in jungen Jahren zwei davon, ihre beiden älteren Schwestern. Eine schmerzvolle Erfahrung. Diese beiden Todesfälle als Jugendliche, die gerade einmal das Teenageralter erreicht hatten, verarbeiten zu müssen, hat sie sicherlich bis ins Innerste erschüttert. Wie es mein Cousin Jim einmal so treffend ausgedrückt hat: „Vom Tod ihrer Schwester May zu erfahren, hat vielleicht dazu geführt, dass deine Mom die entstandene Lücke mit Quasseln ausfüllen wollte.“

Sie überwand all ihre Sorgen mithilfe der Malerei. Auf einer Leinwand zu malen oder zu zeichnen, ist wie eingefrorene Musik. Zwischen den Bildern eröffnen sich Freiräume, wie sie auch zwischen den Tönen in der Musik existieren. Nachdem sie ihren Abschluss am Chouinard Art Institute in Los Angeles gemacht hatte, war Peggy Margaret schier besessen davon, der leeren Leinwand Leben einzuhauchen. Sie signierte alle ihre Arbeiten mit „Margret“. Sie verzichtete auf das zweite „a“, um ihrem Namen etwas Einzigartiges zu verleihen. Sie hatte eine gute Hand für figurative Darstellungen, entdeckte jedoch irgendwann ihre Vorliebe für das Abstrakte.

Ich war nicht der allergrößte Fan ihrer Kunst, doch mir war klar, dass sie ihr das Leben gerettet hatte. Als Dad das Zeitliche segnete, vermutete ich, dass Mom nach 40 Jahren Ehe ihm schon bald nachfolgen würde. Das tat sie nicht. Stattdessen blühte sie auf. „Wann immer ich Schmerz empfinde, male ich“, pflegte sie zu sagen. Ich verstand die meisten ihrer Gemälde nicht, aber ich verstand die Gabe, die ihr durch sie zuteilwurde: Das Malen hielt die Zeit auf. Und die Malerei war ihre wahre Religion. Sie gedieh bis ins hohe Alter von 94 Jahren. Dann legte sie den Pinsel weg und starb.

Ich kann nur hoffen, dass ich von ihr ein paar dieser Überlebens-Gene geerbt habe. Sie liebte Musik und ermöglichte es mir, Klavierunterricht zu nehmen, als ich acht Jahre alt war. Peggy Margret ermutigte mich zum Üben. Sie drohte mir sogar, die Stunden zu streichen, wenn ich nicht noch mehr übte. Ich liebte das Klavier. So fand ich etwa großen Gefallen an Arpeggios. Dabei handelt es sich um Akkorde, bei denen die Einzeltöne in kurzen Abständen angeschlagen werden. Die spielte ich dann stundenlang die Tastatur rauf und runter und stellte mir vor, ich wäre ein Konzertpianist. Da kam dann zumeist meine Mom ins Zimmer und befahl mir, anständig zu üben, weil sonst der Unterricht gestrichen würde. Sie lag ja richtig damit, andererseits war meine Tendenz, gelegentlich in eigene Improvisationen abzudriften, bereits ein Indikator für eine meiner späteren Vorlieben, den Jazz.

Es offenbarte sich ein Gefühl von Freiheit darin, niedergeschriebene Kompositionen zu verändern, wenn man zum Beispiel eine Phrase wiederholte oder eine neue hinzuerfand. Aber zunächst einmal musste ich Tonleitern und die vorgeschriebenen Stücke üben und einstudieren. Irgendwann weiß man intuitiv, wie viel Übung wirklich notwendig ist und wie viel Freiraum man sich zugesteht. Diese Balance ist der Schlüssel, wenn man seine eigene musikalische Einzigartigkeit finden will.

Apropos einzigartig: Ich besaß einen Sittich als Haustier, den ich mitunter aus seinem Käfig herausließ. Er setzte sich dann auf meinen Finger oder meine Schulter. Eines Tages, als Bill gerade von seiner Position auf der Schulter aus mit seinem Schnabel auf meinen Hals einpickte, schlenderte ich hinüber zum Klavier und nahm Platz. Er hatte mich schon in seinem Käfig spielen gehört und auch mitgesungen, wenn ich mir richtig Mühe gab. Dieses Mal wollte ich aber besonders sanft spielen, da er sich nun so nahe am Piano befand. Ich fing an, ein paar Arpeggios in Dur zu klimpern. Dur gilt weithin als ein „positives“ Tongeschlecht. Bill stimmte mit ein. Nach ein paar Minuten hielt ich ihm den Finger hin, damit er von der Schulter dorthin wechseln konnte. Wie üblich nahm er diese Einladung umgehend an. Dann setzte ich ihn vorsichtig auf den weißen Tasten ab und fing erneut an zu spielen, was ihn aber überhaupt nicht zu stören schien.

Dieser Ablauf entwickelte sich zur Gewohnheit. Zusammen genossen wir die sonoren Klänge der 88 Tasten. Manchmal spazierte der Sittich die Tasten hinauf und hinunter. Mitunter schiss mir der Vogel auch auf die Tastatur. Das putzte ich dann sofort weg. Ich hatte keine Lust auf den klebrigen Schmutz. Außerdem wollte ich unter keinen Umständen Margaret Mary verärgern. Vielleicht hätte ich mich noch eingehender mit der musikalischen Seite meines Vogels beschäftigen sollen. Wir hätten in der Ed Sullivan Show auftreten können. Nun ja, später schaffte ich es auch so in ebendiese Unterhaltungssendung – zwar ohne meinen Piepmatz, dafür aber in Begleitung eines schrägen Vogels in schwarzem Leder. Das war damals ein höchst außergewöhnliches Outfit. Jim Morrison hätte wirklich eine finanzielle Beteiligung an dem Modetrend verdient gehabt, den er damals auslöste.

Als wir mit den Doors noch richtige Hungerleider waren, kochte uns meine Mom regelmäßig Spaghetti zum Abendessen. Das war noch, bevor Robby in der Band war. Mein Dad fand unseren Bandnamen bekloppt, aber er war ja auch nicht mit jenem Buch vertraut, dem wir ihn entlehnt hatten, The Doors of Perception von Aldous Huxley [deutscher Titel: Die Pforten der Wahrnehmung]. Er verstand nicht, dass die Idee dahinter darin bestand, seinen Geist zu öffnen – nicht unbedingt mit Drogen, obwohl es in diesem Buch genau darum geht. Es ging auch mit Alkohol. Oder Meditation. Selbst mit Büchern war es möglich.

Ray Manzarek und seine Freundin Dorothy baten immer um einen Nachschlag. Sie verfügten nicht über das Privileg, sich aus dem Kühlschrank von Rays Eltern zu bedienen, die eine Stunde mit dem Auto weiter südlich in Manhattan Beach wohnten. Ich machte mir stets Sorgen, wie Jim sich benehmen würde, aber auch er hatte Hunger, weshalb ein herzlicher Grundtenor herrschte. Wenn ich mich auf die hinteren beiden Beine meines Stuhls zurücklehnte, was ich schon seit Jahren tat, wies mich meine Mutter nicht zurecht, indem sie mir befahl „aufrecht“ zu sitzen. Zumindest nicht in Gegenwart meiner Bandkollegen. Ich besitze diese sechs Stühle samt Esstisch auch heute noch. Einer davon ächzt gewaltig, was daran liegt, dass ich viele Jahre lang darauf herumgeritten bin. Einmal bin ich auch nach hinten umgekippt, was meiner Mom innerlich Genugtuung bereitete. Ich hatte aber nichts daraus gelernt.

Vermutlich vermittelte sie mir das Geschenk der Musik indirekt, indem sie mich in eine katholische Kirche mitschleifte. Dort lauschte ich den Klängen eines durchgeknallten irischen Organisten. Aber auch der Umstand, dass sie zuhause liebend gern Musik hörte, spielte eine Rolle. Wenn wir an der Messe teilnahmen, ließ ich meine Mutter wissen, dass ich den Geruch des Weihrauchs nicht aushielte. Also erlaubte sie mir, hinauf auf die Empore zu steigen, wo sich außer mir niemand hin traute, weil der Klang der Orgel, auf der Mr. K mit der roten Nase spielte, viel zu laut war. Mom sagte, dass er das Lautstärkepedal viel zu großzügig einsetzte. Wenn ich da oben bei ihm saß und Zeuge wurde, wie er das „Ave Maria“ rockte, konnte ich förmlich spüren, wie die tiefen Töne meinen Sitzplatz zum Erbeben brachten. Mein Gehirn vibrierte ebenfalls, was mir den Anflug eines euphorischen Hochgefühls bescherte.

Zuhause gab es entweder abgeschmackte Fahrstuhlmusik oder Beethoven aus der Musiktruhe zu hören. Ich konnte mit beidem etwas anfangen, doch gefiel mir das dramatische Getöse ernsthafter klassischer Musik doch besser. Die Dynamiken – „fortissimo“ und „pianissimo“ – der drei großen Komponisten mit „B“ am Anfang (Bach, Beethoven und Brahms) sollten später auch meine Arbeit als Perkussionist maßgeblich beeinflussen. Diese Art der Musik vermittelte mir meine Mom auch in Form der Klavierstunden. Später profitierte mein Schlagzeugspiel davon, da es dadurch viel musikalischer wurde.

Meine Mom konnte mich unter den Tisch trinken. Ihr Spitzname lautete nicht umsonst „Margarita“. Sie gehörte zu den Martini-Enthusiasten der 1950er, weshalb sie daran gewöhnt war, allabendlich Cocktails zu süffeln. Ich entstammte jener Ära, in der man der Ansicht war, Alkohol sei nur etwas für alte Leute. In den Sixties wurde vielmehr gekifft! Als sie älter wurde, führte ich sie in ihr mexikanisches Lieblingsrestaurant aus, wo sie sich ein paar Margaritas genehmigte. Margret hatte dann definitiv einen sitzen, was sie noch gesprächiger machte. Ich gab es irgendwann auf, mit ihr mitzuhalten. Außerdem war ich ja als ihr Fahrer eingeteilt. Ein Tequila reichte da schon aus, was mich insgesamt auch weniger kostete! Sie liebte die Mariachi-Musiker und verwickelte jeden, der ihr zuhören wollte, in ein Gespräch. Aber auch wenn jemand nicht zuhörte, ließ sie sich kaum bremsen.

Ich erwähnte das ermüdende Geplappere auch in meiner Grabrede und erntete großes Gelächter, als ich betonte, dass es mir unmöglich war, mit der 92-jährigen „Peggy Margarita“ Schritt zu halten. Möge sie in Frieden ruhen – vielleicht gönnt sie sich ja jetzt gemeinsam mit Dad noch einen Schlummertrunk.

Als ich jung war, trieb sie mich mitunter förmlich in den Wahnsinn, aber selbst daran erinnere ich mich heute gerne zurück. Ein paar Tage, bevor sie starb, teilte mir meine Cousine MaryAnn mit, dass ich besser bald die anderthalbstündige Autofahrt hinter mich bringen sollte, um sie noch einmal zu sehen, da sie nun rapide abbaute. Ich sagte ihr, dass ich mich sofort auf den Weg machen würde. Da ich erst ein paar Tage zuvor bei ihr gewesen war, trödelte ich ein bisschen herum. Eine Stunde oder so später brach ich endlich nach Ventura auf. Als ich eintraf, schlief Peggy Margret. Sie war noch nicht auf die andere Seite gewechselt und sollte noch einen Tag länger leben. Allerdings sollte sie nicht mehr aufwachen. Nun wusste ich, dass ich wirklich sofort hätte aufbrechen sollen.

Das Pflegepersonal meinte, dass sie am Vorabend um 3 Uhr morgens noch wach gewesen wäre, weshalb sie an diesem Tag so früh eingeschlafen war. Man hatte ihr ganz offensichtlich mitgeteilt, dass ich kommen würde, da sie mit ihren türkisenen Ohrringen, einer türkisenen Halskette und leicht verschmiertem Lippenstift im Bett lag. Eine 94 Jahre alte Dame, die sich für ihren Sohn immer noch zurechtmachte – dieses Bild wird mir immer in Erinnerung bleiben.

II. Robert Armour

* * *

Das Funkeln

Das Auge schenkt Einblick in die Seele.

Robert Armour war ein nerdiger Flötist und mein Musiklehrer an der Highschool. Tatsächlich waren wir Musiker ja alle Nerds. Denn damals galt es noch nicht als „cool“, Musiker zu sein. Die Sportler waren die Coolen. Sie trugen Pullis mit einem Buchstaben drauf, der ihre jeweilige Sportart kennzeichnete – Football, Baseball, Leichtathletik. Umrahmt wurde dieser Letter von einem „U“, das für die University High in West Los Angeles stand. Dorthin wechselte ich im Anschluss an die Daniel Webster Junior High.

Wenn aber gekreuzte Tennisschläger innerhalb des „U“ für Uni High deinen Sweater zierten, hielten einen damals alle für schwul. Allerdings hatten wir dafür ein viel hässlicheres Wort. Jedoch musste ich mir darüber keine Sorgen machen. Ich war so etwas wie die eiserne Reserve des Tennisteams und wurde letzten Endes für kein einziges offizielles Match nominiert. Also bekam ich auch keinen Buchstaben oder sonstige Abzeichen für meinen Pulli. Zumeist schlug ich den Ball allein gegen eine Mauer.

Meine Leidenschaft gehörte der Musik. Nachdem ich im Alter von acht mit Klavierstunden begonnen hatte, begeisterte ich mich sofort für dieses Instrument. Ich konnte gar nicht genug davon bekommen und tendierte bereits in Richtung Jazz. Ich zog es vor, mir bereits vertraute Stücke durch Improvisationen aufzupeppen, anstatt neue Kompositionen zu lernen. Wenn ich diese Nummern spielte, immer und immer wieder, und sie dabei ein wenig abänderte, versetzte mich das in einen Trance-Zustand, da es mir so vorkam, als würde die Zeit stillstehen. Da war ich aber noch zu jung, um zu begreifen, dass die Kunst in der Lage ist, uns aus den Fängen der Zeit zu befreien.

Als ich an die Webster kam, wollte ich am liebsten gleichzeitig in der Blaskapelle, dem Orchester und dem Jazz-Ensemble mitspielen. Einfach in jeder musikalischen Formation. Dabei war es mir herzlich egal, welches Instrument ich spielen würde. Da ich wusste, dass ich mit dem Klavier weder für die Blaskapelle noch für das Orchester in Frage kam, entschied ich mich für die Klarinette. Eigentlich interessierte ich mich ja für die Posaune. Mir gefiel, wie man mit der linken Hand einen Teil des Instruments vor- und zurückschob. Auch die golden glänzende Optik sprach mich an. Allerdings hatte ich bei meinen Eltern die Platten von Benny Goodman gehört, weshalb die Klarinette irgendwie „cooler“ auf mich wirkte. Vielleicht würden mich die Mädchen mögen, wenn ich Klarinette spielte. Leider trug ich damals eine Zahnspange und der Kieferorthopäde sagte: „Nein, Klarinette kannst du nicht spielen! Immerhin versuchen wir, deine Zähne nach hinten zu begradigen. Dieses Instrument bewirkt aber das Gegenteil!“

Ich fragte daraufhin Mr. Armour, der auch mein Klassenlehrer war, nach seiner Meinung. „Nun ja, John, für die Band und das Orchester brauchen wir noch einen Schlagzeuger.“ Das hörte sich reizvoll an, da Drums ein Flair von Coolness anhaftet.

Ich begann mit einer einzelnen Bassdrum. Dann lernte ich mit den Becken umzugehen. Ich arbeitete mich auf diese Weise bis zur Snare durch, auf der man ausgeklügelte, kompliziertere Rhythmen spielt. Mr. Armour ermutigte mich, mich in Geduld zu üben. Später begriff ich, dass ich auf diese Weise genaue Kenntnisse über sämtliche Bestandteile eines Schlagzeugs gesammelt hatte. Alle zusammen genommen repräsentierten sie die gesamte Welt der Percussion.

Mein musikalischer Mentor riet mir, private Unterrichtsstunden zu nehmen. „Wenn du schnell Fortschritte machen willst, ist das genau der richtige Ansatz“, meinte Mr. Armour. Ich muss meinen Eltern zugutehalten, dass sie nicht nur die Kohle dafür springen ließen, sondern auch gelegentlich mein lärmendes Schlagzeugspiel im Haus duldeten. Ich schreibe „gelegentlich“, da sie mich lieber auf meinem Übungs-Pad aus schwarzem Gummi spielen sahen. Das fand ich aber lahmarschig. Zwar federte der Drumstick zurück wie bei einer echten Trommel, wenn man draufschlug, doch die Oberfläche blieb ansonsten stumm.

Als ich schließlich im Schulorchester an die Kesselpauken beordert wurde, durfte ich mich am Ende der Sinfonien mit dramatischen Trommelwirbeln in Szene setzen. Wie aufregend war das denn! Ich zählte die Takte mit und wartete auf meinen Einsatz, während ich Mr. Armour mit seiner Richard-Nixon-Frisur und seinem Stab beim Dirigieren beobachtete. Auf seinem Podium wirkte er groß und souverän. Alles, was mit Musik zu tun hatte, brachte seine Augen zum Funkeln. Tatsächlich schienen seine Augen permanent zu funkeln, was wohl an seiner Liebe zur Musik lag. Wie schon der bahnbrechende kalifornische Pädagoge Paul Cummins so treffend formulierte: „Mit seinem Enthusiasmus für ein Schulfach dient ein Lehrer seinen Schülern als Vorbild. Seine Energie stellt eine elementare Eigenschaft dar, die der Schüler auch in sich selbst vorfinden will.“

Die Doors bezogen ihre Power aus der Kraft des Ensembles – eine Lektion, die ich bei Mr. Armour gelernt hatte. Es ist nämlich ganz egal, ob man in einer vierköpfigen Rock-Combo oder mit einem aus 40 Personen bestehenden Orchester spielt. Um die Magie zu entfesseln, muss jeder Musiker sich dem Ensemble unterordnen. Alle müssen ganz genau und bewusst aufeinander hören. Das Ganze besteht aus mehr als aus seinen Einzelteilen. Ich erfuhr dieses Geheimnis als Jungspund im Orchester der Junior-High-School. Wenn sich nur auch unterschiedliche Kulturen auf dieselbe Art und Weise respektieren würden: Dann hätten wir eine Vielzahl verschiedener Gesellschaften, die aber wie ein globales Orchester in Harmonie miteinander leben würden. Es erklängen allerorts diverse, aber wohltuende Klänge.

Viele, viele Jahre später stattete ich der Daniel Webster Junior High School einen Besuch ab. Leider war die Schule da schon ziemlich heruntergekommen. Mein Foto hing immer noch an jener Wand, an der die musikalischen Lichtgestalten unter den einstigen Schülern geehrt wurden. Allerdings ließ sich kaum leugnen, dass nicht gerade viel Geld investiert wurde, um diese Schule oder ihre Musikprogramme auf dem neuesten Stand zu halten. Ich unterhielt mich kurz mit dem neuen Musiklehrer. Er versicherte mir, dass meine Zeit an der Schule, damals mit Mr. Armour, so etwas wie die Blütezeit gewesen war. Abgenutzte Musikinstrumente hin oder her – es war die Leidenschaft, die dieser nerdige Flötist ausgestrahlt hatte, die den Unterschied machte. Musiker sind die Botschafter einer versteckten Welt, die sich in jedem von uns verbirgt. Für Robert Armour stellte die Flöte jenen kleinen Vogel in uns allen dar, der imstande ist, die einen definierende Melodie zu zwitschern. Mr. Armour hat mein musikalisches Feuer entfacht und leuchtete mir meinen zukünftigen Weg. Danke, Robert A.

III. Fred Katz

* * *

Der Professor

Zu unterrichten, indem man mit gutem Beispiel vorangeht, ist ein höchst inspirierender Ansatz.

Zum ersten Mal sah ich ihn im Lighthouse in Hermosa Beach. Ich war gerade einmal 17 und pilgerte wieder einmal in dieses legendäre Mekka des Jazz. Chico Hamilton, der bereits zu meinen Helden zählte, stand mit seinem Quintett auf der Bühne. Später borgte ich mir Chicos Art, das Ride-Becken zu spielen, für den Doors-Song „The End“ aus. Doch damals musste mein jugendlicher Verstand erst einmal mit der Vorstellung zurechtkommen, einen Cellisten in einer Jazz-Gruppe zu hören. Wer war dieser bebrillte Typ mit der chassidisch anmutenden Optik? Und waren Cellisten in der Lage, einfach drauflos zu improvisieren?

Wie sich herausstellte, war Fred Katz’ gesamte Existenz auf Improvisation aufgebaut. Aber an diesem Nachmittag – im Lighthouse gab es am Sonntag immer Jazz-Matineen – spielte das Cello bei sämtlichen Songs die Melodielinien. Außerdem improvisierte der Cellist sich so richtig den Arsch ab, indem er seine Solos strich, zupfte und sang. Wir konnten gar nicht genug davon bekommen.

Ich bin in Santa Monica zur Welt gekommen, nicht allzu weit weg von Hollywood. Später besuchte ich das San Fernando Valley State College, das heutige Cal State Northridge. Zunächst studierte ich Musik als Hauptfach, aber ich dachte, dass ich damit niemals meinen Lebensunterhalt bestreiten könnte, weshalb ich auf Betriebswirtschaftslehre umsattelte. Doch nun, einige Jahre nach dieser Show im Lighthouse, sah ich mich zunächst nach weiteren Lehrveranstaltungen um. Die erste meiner beiden Memoiren, Mein Leben mit Jim Morrison und den Doors, bringt es am besten auf den Punkt:

In diesem Frühjahr wechselte ich mehrmals meine Fächer am Valley State College. Ich wusste, dass ich Betriebswirtschaftslehre hassen würde, war aber der Ansicht, dass ich es gut gebrauchen könnte, um mir meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Ich bekam Vieren. Ich hörte nicht auf meine wahren Gefühle. Ich ließ mich von anderen beeinflussen. Aus diesem Grund kam ich auf eine für mich absurde Idee. Ich war gerne mit anderen Leuten zusammen, wollte ihnen helfen. Vielleicht war ja Soziologie etwas für mich. Aber schon bald hasste ich auch dieses Fach.

Als Nächstes wurde ich auf einen Kurs aufmerksam, der ethnologische Musik behandelte. Was zum Teufel war das denn? Ich hielt mich selbst ja für einen Musiker. „Ethnologisch“ bedeutete, dass es um fremde Kulturen ging. Die Lehrveranstaltung wurde vom Institut für Anthropologie angeboten. Ich warf einen genaueren Blick auf die Kursbeschreibung. Ach, du heilige Scheiße! Der Dozent hieß Fred Katz. Sollte es sich bei ihm etwa um denselben Typen handeln, den ich ein paar Jahre zuvor am Cello mit dem Chico Hamilton Quintet gesehen hatte?

Ich schlug im Personalverzeichnis den Lebenslauf dieses Lehrers nach, und er war es tatsächlich. Da wurde doch der Hund in der Pfanne verrückt! Ich wollte mich sofort für den Kurs eintragen, doch es gab bereits eine lange Warteliste. Im darauffolgenden Semester kam ich aber endlich an die Reihe. Professor Katz war unglaublich charmant und faszinierend. Kein Wunder, dass Ethnological Music der beliebteste Kurs auf dem gesamten Campus war. Nicht nur, weil man in dem Kurs eine gute Note auf die leichte Tour erhielt, sondern vor allem, weil Katz auch ein sehr interessanter Zeitgenosse war. Wie ich bereits in Mein Leben mit Jim Morrison und den Doors geschrieben habe: