16,99 €

Mehr erfahren.

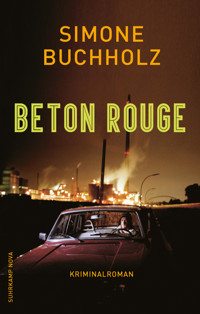

- Herausgeber: Suhrkamp Verlag

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Deutsch

Acht Menschen auf einer Insel im Mittelmeer. Ein idyllisches Urlaubsparadies mit traumhaften Buchten, viel Sonne, pittoresker Architektur, Bars und Cafés an jeder Ecke. Konflikte? Einfach vergessen, bitte! Doch etwas stimmt nicht. Die ganze Szenerie wirkt fahl, die Inselbewohner seltsam abwesend. Und wo sind eigentlich die anderen Passagiere, mit denen die acht im Flugzeug gesessen haben?

Claudius hat mal wieder alles bezahlt, für sich und Elisabeth, aber auch für ihre Studienfreunde Annike und Benedikt. Claudius zahlt immer, weil er’s kann. Sara und Marc sind mit ihrem Sohn Vincent hier, der schwer krank ist, vielleicht machen sie zum letzten Mal gemeinsam Ferien. Gäbe es Vincent nicht, wären Sara und Marc längst kein Paar mehr. Schließlich ist da noch Heidi, die gerade wieder eines ihrer Start-ups verkauft hat und auf die nächste heiße Idee wartet – das lenkt so schön ab von der Sache, über die sie nicht gern nachdenkt.

Die Wege der acht kreuzen sich immer wieder in der kleinen Stadt am Meer. Sie finden sich, zerstreiten sich, lieben sich oder lieber doch nicht. Ferien eben. Doch aus den zu Beginn kleinen Ungereimtheiten um sie herum werden immer größere Löcher, und ihr Bewegungsradius scheint stetig kleiner zu werden. Nach und nach wird ihnen klar, dass hier und jetzt die letzte Gelegenheit sein könnte, sich noch mal richtig lebendig zu fühlen – bevor alles um sie herum zerbricht.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 226

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Cover

Titel

Simone Buchholz

Nach uns der Himmel

Roman

Suhrkamp

Impressum

Zur optimalen Darstellung dieses eBook wird empfohlen, in den Einstellungen Verlagsschrift auszuwählen.

Die Wiedergabe von Gestaltungselementen, Farbigkeit sowie von Trennungen und Seitenumbrüchen ist abhängig vom jeweiligen Lesegerät und kann vom Verlag nicht beeinflusst werden.

Um Fehlermeldungen auf den Lesegeräten zu vermeiden werden inaktive Hyperlinks deaktiviert.

eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2024

Der vorliegende Text folgt der 1. Auflage des suhrkamp taschenbuchs 5442.

Originalausgabe © Suhrkamp Verlag AG, Berlin, 2024

Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Umschlaggestaltung: Designbüro Lübbeke Naumann Thoben, Köln

Umschlagabbildungen: Hayden Verry/plainpicture (blaues Wasser und Himmel), Thomas Kohnle/plainpicture (gelbe Meereslandschaft)

eISBN 978-3-518-78073-2

www.suhrkamp.de

Übersicht

Cover

Titel

Impressum

Inhalt

Informationen zum Buch

Cover

Titel

Impressum

HIN UND WEG

4621 Cahuenga Boulevard, Los Angeles

NIEMAND, WIRKLICH NIEMAND

4621 Cahuenga Boulevard, Los Angeles

BEIM GEDANKEN AN

4621 Cahuenga Boulevard, Los Angeles

DAS BLEICHT JA ALLES GLEICH WIEDER AUS

4621 Cahuenga Boulevard, Los Angeles

BLÖDERWEISE ELTERN

4621 Cahuenga Boulevard, Los Angeles

SONNENSEGEL

4621 Cahuenga Boulevard, Los Angeles

PHANTOMSCHMERZEN

4621 Cahuenga Boulevard, Los Angeles

SCHNEEFLOCKEN

4621 Cahuenga Boulevard, Los Angeles

UNTER DER SONNE

4621 Cahuenga Boulevard, Los Angeles

DIE LEUCHTKRAFT DER KIESEL AN LAND

4621 Cahuenga Boulevard, Los Angeles

DER LETZTE GUTE SOMMER

4621 Cahuenga Boulevard, Los Angeles

EIN KOLLEKTIVES ZIEHEN UND EIN LANGES, GEMEINSAMES AUSATMEN

The Wolves Bar, Los Angeles

DER 40-GRAD-MANN

L.A. International Airport, gewissermaßen

AUS VERSEHEN VERSCHÜTTETE LIEBE

4621 Cahuenga Boulevard, auf Reisen

BEYONCÉ UND TAYLOR SWIFT

4621 Cahuenga Boulevard, auf Reisen

ELASTISCHE STEINE

4621 Cahuenga Boulevard, auf Reisen

WAS IST EIN RÜCKFLUG

4621 Cahuenga Boulevard, auf Reisen

WENN DAS SO WEITERGEHT, LEBEN WIR BALD IN EINEM SCHRANK

4621 Cahuenga Boulevard, auf Reisen

WIR WISSEN DOCH ALLE, WIE HORRORFILME ANFANGEN

4621 Cahuenga Boulevard, Los Angeles

EIN PAAR RISIKOFREUDIGE HOBBYTAUCHER

4621 Cahuenga Boulevard, auf Reisen

BEI GELEGENHEIT MAL ANRUFEN, DANKE!

4621 Cahuenga Boulevard, Los Angeles

Danke

Informationen zum Buch

Nach uns der Himmel

für Anne Riordan

He said all men will be sailors then until the sea shall free them But he himself was broken long before the sky would open

Leonard Cohen, Suzanne

HIN UND WEG

Während der zwei Stunden bis zu jenem Moment war alles ganz normal langweilig. Das Brummen der Triebwerke, der Service der Stewards, die freundlichen Durchsagen der Pilotin, der Flug über den Wolken. Manchmal hat es kurz ein bisschen geruckelt, vielleicht, um alle daran zu erinnern, dass sie in der Luft waren. Währenddessen wurde zu viel geredet oder zu laut geschnarcht, zu heftig gelesen oder zu unkonzentriert in Büchern geblättert, das Bordmagazin aus der Rückenlehne gezogen und frustriert wieder zurückgeschoben, Kaugummi gekaut, leicht geschlafen und tief, genörgelt, gequengelt, wann sind wir da, nächste unterschwellige Aggression, Händchenhalten, Süßigkeiten, Chips. Schon sehr anstrengend, Menschen in Flugzeugen, Menschen so nah beieinander, ob sie wollen oder nicht. Das Kabinenpersonal kann einem immer irgendwie leidtun wegen der vielen festgeschnallten Menschen mit ihren Gesichtern und Blicken und den ganzen Geschichten hinter der Stirn.

Von Pilotin und Co-Pilot registriert, doch nicht offensichtlich gefährlich genug, türmt sich draußen ein Wetter auf, zieht sich in rasender Geschwindigkeit zusammen, die Temperaturen und Schichten geraten durcheinander, Wärme prallt auf Kälte, bäng bäng, und dann, viel zu plötzlich und viel zu schnell nach dem üblichen so dahingesagten Cabin crew, please prepare for landing, kommen die Schläge gegen den Stahl, vervielfachen sich im Inneren der Maschine, das ist keine von diesen Turbulenzen, die ein Flugzeug einfach mal so mitnimmt, das ist Gewalt. Die Gewalt hebt die Menschen aus ihren Sitzen und drückt sie in die Sicherheitsgurte, sie hebelt die Gepäckfächer auf, sie lässt die Koffer und Taschen fliegen, Arme werden nach oben gerissen, um Köpfe zu schützen, Mägen drehen sich um, und Herzen verlieren die Fassung, die Stewards werden auf ihren leichten Sitzen hin und her geschleudert, und sogar dem Erfahrensten von ihnen, dem graumelierten Chefsteward, ist die Panik aufs Gesicht geflogen, nichts ist mehr wie sonst in heiklen Situationen, keine Witze mehr, kein Augenzwinkern, kein Wird schon gut gehen, Leute.

Es dauert eine knappe halbe Stunde, draußen kracht und donnert und blitzt es, die Naturgewalt kämpft mit dem Flugzeug und der Pilotin, sie werfen sich aufeinander und halten einander stand, und so dehnt sich die Zeit, wie so oft, wenn hart und unerbittlich gekämpft wird, wenn einfach keine von beiden aufgeben will, in die Fresse, in die Organe, auf die Knochen, gleich reißt etwas oder reißt auf, und ununterbrochen die Schreie von Frauen, Männern und Kindern.

Am Ende bricht die Pilotin die Landung ab, Entschuldigung, sagt sie, wir können so nicht landen, das Gewitter ist zu heftig. Und: Wir brauchen Sprit, wir fliegen zurück nach Athen.

Landung abbrechen scheint eine gute Nachricht zu sein, Sprit brauchen ist eine beschissene Nachricht.

Mit der Stille, die draußen langsam einkehrt, nimmt auch die Stille in der Kabine zu, und als das Flugzeug nach vierzig Minuten, in denen kollektiv die Luft angehalten wurde, endlich sicher in Athen auf dem Rollfeld steht, in der glühenden Hitze des Nachmittags, sagt niemand mehr ein Wort.

Die einen atmen aus, die anderen haben vergessen, wie das mit dem Atmen genau geht, aber zumindest erinnern sie sich daran, wie man die Hände entkrallt und die gequetschten Sachen wieder loslässt, also die Stuhllehne oder die blutleere Hand der Sitznachbarin, während sich die Maschinen beruhigen und leiser werden und dann schweigen, weil auch ihnen die Kraft und vor allem der Sprit ausgeht.

Lass die Stille ein bisschen glühen, denkt die Pilotin, lass die Ruhe ein paar Sekunden lang sacken, einfach kurz alles ausschalten, ausatmen, einatmen. Dann nimmt sie wieder eine Art Kontakt zum Tower auf.

4621 Cahuenga Boulevard, Los Angeles

Fuck it.

NIEMAND, WIRKLICH NIEMAND

Es dauert eine Weile, bis die Treppe da ist und der verdammte Bus, der die Passagiere übers Rollfeld bringen soll, damit alle hier endlich mal rauskönnen. Aber irgendwann geht die Tür auf, und so zittern erst die Passagiere und dann die Crew die ans Flugzeug geschobene Treppe runter, und sie zittern weiter über den Asphalt in den Bus, im Bus hören die Ersten auf zu zittern und versuchen sich an einem Plauderton, es gibt ja immer diese paar Leute, die etwas versuchen, egal, was.

Also zum Beispiel über die Landschaft reden, wenn die innere Geografie gerade zerbricht, oder übers Wetter, über den zarten Dunst, der auf dem Rollfeld liegt, über das unwirkliche Licht, über die Reste dessen, was sie eben fast umgebracht hat. Manche heben auch einfach nur ihre Kinder hoch und machen ein bisschen Quatsch mit ihnen, von wegen alles ist gut, und das übliche Zeug eben.

Die zutiefst menschliche Hilflosigkeit, wenn etwas auftaucht, das so groß ist, dass man eigentlich nur versuchen kann, es auszuhalten. Mitte links im Bus bricht ein alter Mann in Tränen aus.

Vor dem Flughafengebäude lässt der Bus die Passagiere wieder raus. Jemand hält ihnen eine große Tür auf oder vielmehr eine Art Klappe ohne Griffe. Hinter der Klappe ist ein Raum, ein bisschen klein vielleicht für den Inhalt eines ganzen Ferienfliegers, aber es geht schon, na ja, Fenster wären eigentlich ganz gut, wobei, ehrlich gesagt, Hauptsache, fester Boden unter den Füßen.

Was immer das heißen mag.

Der Raum ist in gelbgrünes Licht getaucht, und er ist warm und kalt zugleich, als hätte sich am Nachmittag plötzlich Nebel über eine von der Sonne erhitzte, enge Straße gelegt. Die Wände sind gefliest, die Decken niedrig und mit weißen Brettern verschalt, auf dem Boden klebt Auslegeware, vielleicht grauer Teppich, aber die Farbe ist schwer zu bestimmen, sie schwimmt je nach Bildausschnitt auch Richtung Eierschale.

Sitzgelegenheiten gibt es keine, nicht schlimm, denken manche, wir werden hier nicht ewig bleiben, scheiße, denken andere, mit so vielen Menschen gemeinsam in einem geschlossenen Raum stehen, das geht keine zehn Minuten. Von irgendwoher kommt leise Fahrstuhlmusik, die ganz billige Version, eine fast engelhafte elektronische Frauenstimme singt von Drinks und Liebe und Loungemöbeln.

Die Ersten fangen an zu schwitzen und ein bisschen ihren Verstand zu verlieren, aber damit es nicht auffällt, legen sie möglichst viel gefasstes Gesicht darüber.

Quer durch den Raum bewegt sich Reinigungspersonal mit Saugmaschinen, drei Frauen undefinierbaren Alters, sie tragen saubere, ein bisschen zerschlissene Wickelkleider und altmodische Hochsteckfrisuren. Sie rauchen ununterbrochen sehr dünne Zigaretten, die Stummel werfen sie auf den Boden und saugen sie mit ihren Maschinen weg. Sie bewegen sich schlurfend fort, was aber auch an der ungewöhnlichen Temperatur liegen mag. Die Finger, in denen die Zigaretten klemmen, sind starr, als würden sie irgendwohin zeigen, nur da, wo sie hinzeigen, ist nichts, da ist nur der fensterlose Raum.

Ein Mann spricht eine der Staubsaugerfrauen an und fragt nach einer Toilette, sie antwortet nicht, dreht ab und saugt woanders weiter.

Okay, sagt der Mann, dann geh ich eben kurz raus, und er sucht die Tür oder die große Klappe, aber die Wände sind zu glatt, er findet den Ausgang nicht, er unterdrückt seine Wut und alles andere, was noch da ist, dann kommt auch schon der Bus zurück, und die Klappe ist wieder auf, und es geht übers Rollfeld und über die Treppe und rein ins Flugzeug, die frühe Abendsonne fällt auf die Gesichter, der Moment, in dem sich alle anschnallen, ist gleichermaßen voller Hoffnung und Angst. So, sagt die Pilotin, der Tank ist voll, das Wetter ist besser geworden, wir versuchen es nochmal, sie wirft die Maschinen an, sie rollt zur Startbahn, Cabin crew, prepare for take off, sie gibt Gas und startet, das Flugzeug hebt ab, das Flugzeug ist in der Luft, Flughöhe bei durchschnittlich 10000 Metern, manche beten, manche reden leise, manche tun einfach so, als wäre nichts, der Mann von vorhin kann endlich in der Toilette verschwinden, und vielleicht macht sich jetzt nicht nur bei ihm eine kleine Erleichterung breit, aber bei Cabin crew, prepare for landing, kommt eine dumpfe Heikelkeit ins Spiel, und niemand, wirklich niemand hat Lust auf diesen Landeanflug, aber so ist das nun mal: Wenn man wo sein möchte, muss man erst hin, also los, prepare for landing, sogar der Stahl konzentriert sich, und es geht runter durch die Reste des nach Osten abziehenden Mittelmeergewitters, da sind die Lichter am Boden, da ist die Landebahn, und die Landung glückt, nur der nasse Asphalt ist noch ein bisschen rutschig, besonders am Ende der Bahn, die quasi direkt in die Altstadt führt. Hallo, kein Problem für eine erfahrene Pilotin, die Maschine bleibt gerade rechtzeitig stehen, auch wenn es noch ein bisschen knapper ist als üblicherweise, doch insgesamt jetzt wirklich mal alle: ausatmen.

Über der Stadt, über der ganzen Insel mit ihren Hügeln, ihren Dörfern, ihren Kirchen, ihren zahllosen Buchten liegt Dampf, das Gewitter hat die tiefe Wärme nicht vertreiben können, an der nur gut zwanzig Kilometer entfernten Nordwestküste bricht sogar für ein paar Sekunden nochmal die untergehende Sonne durch die dünner werdenden Wolken, aber davon bekommt der östliche Teil der Insel nichts mit, denn da ist der Himmel längst dunkel, und die Menschen sind viel zu erschöpft von – ach.

Später in der Abenddämmerung sitzen acht der Passagiere über die kleine Stadt verteilt am großen Boulevard mit Blick auf die Festung, am Yachthafen gleich beim Stadtstrand und später in der Altstadt vor den Kirchen und an den Brunnen und auf den Plätzen und in den Gassen unter den Palmen und bei den Oleanderbüschen und Bougainvilleen, und auch wenn sie sich nur aus den Augenwinkeln sehen, erkennen sie sich im Vorübergehen, denn so was wie das Ding heute Nachmittag, das vergisst man ja nicht, sie spüren die Erschütterung noch im Solarplexus und in den Nackenmuskeln.

Der Himmel spannt sich weit über die Insel und leuchtet in unzähligen Schattierungen von Violett und Blau, und das ist vollkommen normal, denn sie haben alle irgendwas mit Tintenfisch auf den Tellern, und die Seelen der Tintenfische, das weiß man ja, färben den Himmel ein.

Nicht ganz normal an einem Augustabend ist die Stille, die über der Stadt liegt. Als wäre ihr der Himmel auf den Kopf gefallen.

4621 Cahuenga Boulevard, Los Angeles

Die Sonne macht einen letzten Versuch vor meinem Fenster, sie quält sich durch die dunklen Holzjalousien.

Ich kann sie nicht ernst nehmen.

Wie auch.

Wozu auch.

Wir sind uns zu ähnlich. Mal machen wir es richtig, mal machen wir es falsch, inzwischen öfter falsch, und zwar gründlich.

»Wenn wir schon untergehen, dann gehen wir zusammen«, sage ich, und sie sagt: »Jetzt werd nicht pathetisch.«

»Wer ist denn hier pathetisch«, sage ich, »schau dich doch mal an, immer dieser Zirkus mit dem Licht, mit den Farben, mit der Hitze. Aber am Ende brichst du jedes Mal zusammen.«

Die Sonne antwortet nicht. Sie macht ein beleidigtes Gesicht und verschwindet hinter den Dächern.

Das ist ihr ältester Trick – einfach abhauen.

Hinter der Milchglasscheibe meines Büros taucht eine Silhouette auf, größer als ich, schmale Schultern, dunkles Kostüm, kein Hut, aber Haare, hell.

Ich nehme die Füße vom Schreibtisch und verstaue die halb volle Scotchflasche und den halb leeren Tumbler in der unteren Schublade.

BEIM GEDANKEN AN

Benedikt ist früh wach, das ist fast immer so, irgendwas in seinem Inneren weckt ihn zwischen sechs und sieben, genau genommen wecken ihn seine Lenden, die Lenden machen das verlässlich, seit er denken kann, aber Annike kann damit nichts anfangen, sie mag es morgens nicht. Sie mag es überhaupt nur noch in manchen kleinen Ecken des Tages oder der Nacht, wobei, von mögen kann man da nicht mehr wirklich reden, sie lässt es eben zu und tut so, als würde sie es mögen, aber mehr aus alter Verbundenheit.

Elisabeth ist um diese Zeit selten bei ihm, im Moment schläft sie nebenan bei Claudius, bei dem sie ja meistens schläft. Benedikt steht auf, macht sich einen Kaffee, geht raus auf die Dachterrasse und schaut aufs Meer, es ist halb sieben, gleich geht die Sonne auf, der Himmel ändert sekündlich seine Farben, von Rot zu Orange zu Rosa, das hier und da schon in ein zartes Blau übergeht, das Blau wird bald knallen und sich über den Tag dann nicht mehr großartig verändern, bis die Sonne schlagartig ins Meer kippt, weil sie komplett durch ist mit dem Tag.

Mittelmeer eben.

Benedikt trinkt seinen Kaffee und ein großes Glas Wasser hinterher, dann zieht er die Laufschuhe an und rennt noch in der Wohnung los und die Treppen runter auf die Straße, vielleicht schafft er es ja, dem gestrigen Tag davonzulaufen, wobei er gar nicht sagen kann, wovor genau er davonlaufen muss. Egal, denkt er und rennt, er wird so lange rennen, bis sich seine Gedanken beruhigt haben, und das kann dauern, aber vor neun regt sich hier sowieso niemand, und er würde wieder dastehen wie ein Idiot, wenn er um acht das Frühstück auf den Tisch stellen würde, und dann alle so: Ach, Benedikt.

Annike dreht sich nochmal um und streckt aus reiner Gewohnheit ihre Hand nach Benedikt aus. Dass ihre Hand ihn nicht findet, sagt ihr: Es ist vermutlich schon nach sechs.

Elisabeth hat Benedikt in der Küche gehört und kurz darüber nachgedacht, ihm, na ja, Gesellschaft zu leisten, aber vielleicht sollten sie es nicht gleich übertreiben. Seit dem Beinahe-Absturz gestern hat sie zum ersten Mal ein schlechtes Gewissen, also nicht Claudius gegenüber, eher so generell, eher dem Leben gegenüber. Immerhin wären sie fast gestorben, und sie fragt sich, warum sie nie erwachsen geworden ist und ob es eventuell doch mal an der Zeit wäre, damit sie dann endlich und so weiter, der übliche Bullshit halt, bla bla bla.

Sie sieht Claudius an, wie er auf dem Rücken liegt und schnarcht, wie sein Bauch sich hebt und senkt, wie die Silberfäden in seinem Bart zittern, irgendwie zufrieden sieht das aus, sie mag den Bart, und sie mag auch den Bauch. Sie kriecht in seine Richtung, legt den Kopf auf seine Jahr für Jahr breiter werdende Brust und schiebt ihre rechte Schulter unter seinen linken Arm. Der Arm rutscht langsam, aber deutlich wieder weg.

Claudius träumt von einem Essen mit Geschäftspartnern. Von einer großen Tafel an einem Fluss unter Bäumen, die Bäume sind von wildem Wein umrankt, es gibt alles zu essen und zu trinken, es gibt Musik und Frauen mit nackten Brüsten, und alle sind Freunde und lieben sich, auch auf dem Tisch, es ist ein Riesenspektakel, aber Claudius selbst sitzt nur blöd an der Stirnseite des Tisches herum und kann irgendwie nicht mitmachen, was ihn ärgert, schließlich ist er es, der den ganzen Bumms hier bezahlt, verdammt nochmal.

Dann stürzt der Tisch ab.

In einem Bed & Breakfast in der Altstadt, es ist kurz nach sieben, dreht sich Sara zur Mitte des Betts, und ihr Blick fällt auf Marc, im Schlaf wirkt er friedlich und fast sanft, aber sie weiß, seine Anspannung kommt mit dem Aufstehen, zusammen mit der schlechten Laune. Und auch wenn ihr erster Blick ihrem Ehemann gilt, gehört ihr erster Gedanke ihrem Sohn, und sie fragt sich, hat er geschlafen, wie geht es ihm, lebt er noch, und dann steigt wieder die Dunkelheit in ihr auf, egal, wie entschlossen sie versucht, sich der Dunkelheit zu stellen, seit einem Jahr ist diese Gefühlsfarbe in Saras persönlichem Tuschkasten, und das Dunkelste an der Dunkelheit ist, dass sie später, wenn alle wach sind, wieder mal einen weiteren Tag so tun werden, als sei alles in Butter, sie tun es für ihren Sohn, also, das sagt sie sich dann, nur in Wahrheit tut der Sohn es für die Eltern, das ist ihr natürlich klar.

Und trotzdem.

Sara dreht sich wieder auf ihre Seite des Bettes, zieht die übliche Mauer um sich herum hoch, die sie beschützt vor alldem, sie widersteht dem Drang, aufzuspringen und die Verbindungstür zum anderen Zimmer aufzustoßen und ihr sechzehnjähriges Kind an ihre Brust zu reißen, stattdessen wartet sie einfach darauf, dass einer der anderen beiden den Anfang eines neuen komplizierten Tages macht.

Marc ist seit Stunden im Halbschlaf, mal ist er weg, mal ist er da, mal beruhigt ihn dieser Zustand, mal macht er ihn rasend wütend. Er spürt Saras Blick auf seinem Gesicht in einer der Phasen, in denen er von weg auf da umschaltet, und schaltet dann schnell noch einmal weg, zumindest für ein paar Minuten, gerade so lange, bis sie sich wieder auf ihre Seite dreht.

In seinem Bauch dreht sich derweil ein Messer um. Ein monströser Schmerz.

Beim Gedanken an.

Warum ist die Scheißmühle nicht einfach abgestürzt, dann wäre das ein für alle Mal erledigt gewesen, also zumindest dieser spezielle Schmerz.

Vincent schläft tief und fest, nachdem er bis drei Uhr wach war. Er schläft wirklich erstaunlich fest, eigentlich geht das gar nicht mehr. Auch das Wachsein hat sich irgendwie fest angefühlt. Er hat nicht darüber nachgedacht, warum das so war, er hat es einfach genommen, so wie er alles nimmt, und mit dem Schlaf kam dann die übliche Reise in andere Zustände, an andere Orte, schnellere, bessere, buntere.

Heidi liegt im Bett und macht es sich selbst, dann steht sie auf und geht duschen. Wow, ist dieses Bad schön, so klein und so elegant, mit den alten Fliesen und den goldenen Rändern und dem Steinfußboden, das hat sie gestern Abend gar nicht gesehen, in dieser Verstrahlung von einem Abend, dem inneren Gewackel nach dem verkackten Flug, sie hat gar nicht kapiert, wie die Familie, die auch in diesem Flieger gewesen war und offenbar hier im selben Bed & Breakfast wohnt, so ruhig in dieser Bar sitzen konnte, während sie vor lauter verlorener Kontrolle nicht mal das blöde Glas Wein austrinken konnte, aber diese Familie, die hat vorher sogar was gegessen, in einem der Restaurants, an denen sie vorbeigelaufen ist, na ja, als Familie macht man so was vielleicht, wahrscheinlich muss man das als Familie. Und dann hat sie zu Ende geduscht und trocknet sich ab und cremt sich ein, um die Narbe herum ist sie immer noch vorsichtig, obwohl sie nicht mehr wehtut und so, aber sie fühlt sich falsch an und viel zu neu, sie mag sie nicht anfassen, sie ist kein Teil von ihr, sie will sie am liebsten vergessen, sie zieht sich an und geht runter in den Innenhof und besorgt sich am Frühstücksbuffet einen grünen Tee und erschrickt kurz, weil sie an den Verkauf denken muss, aber dann fällt ihr wieder ein, dass der Verkauf ja längst durch ist, da gibt es keinen Grund mehr zu zucken, den Verkauf kann sie ganz gepflegt von ihrer Liste streichen, der Laden ist Geschichte.

Heute, denkt sie, heute noch kein Auto mieten, eventuell morgen.

4621 Cahuenga Boulevard, Los Angeles

Sie macht große Schritte, in drei, zwei, eins steht sie vor meinem Schreibtisch und lässt eine Akte fallen. Die Akte hat nicht viel Gewicht.

Nur ein dünnes Geräusch auf der Tischplatte.

Aber ich weiß: Das, was in der Akte steht, wiegt schwer, und zwar auf meinen Schultern.

Die Inspektorin verzichtet auf eine Begrüßung, sie sieht mich nur an. Sie ist schmal wie eine Zypresse, ihr graues Kostüm ist gut geschnitten und sitzt messerscharf um die Schultern, die Taille, die Hüften. Einen Blick auf ihre Fesseln zu werfen, hab ich mir lieber verkniffen, als sie in mein Büro gegrätscht ist.

Ihre Haare sind kinnlang, vermutlich ein helles Blond, auch wenn ich das in der üblichen schwarz-weißen Suppe nicht abschließend sagen kann, es könnte auch ein sehr helles Grau sein. Ihr Gesicht wurde von einem spitzen Werkzeug erschaffen, ihr Lippenstift ist dunkel.

»Setzen Sie sich doch«, sage ich.

Sie nimmt den Stuhl, der immer so einsam am Fenster steht, setzt sich, legt die Füße auf meinen Tisch und sagt: »Danke.«

Der überall auf den Flächen verteilte Staub vibriert.

»Wie wär’s mal mit Licht anmachen?«

»Gar keine schlechte Idee«, sage ich und ziehe an der Messingkette meiner Schreibtischlampe. Es dauert einen Moment, bis sie voll da ist, das verbindet uns, meine Lampe und mich.

Die Sicht in meinem Büro ist jetzt nicht unbedingt besser, dafür ist es draußen zu zwielichtig, aber ich kann der Inspektorin in die Augen schauen. Ihr Blick hat die Durchschlagskraft einer Machete.

Sie stützt die Ellbogen auf die Lehnen ihrer einsamen Sitzgelegenheit und legt ihre Fingerspitzen zusammen.

»Wie alt sind Sie inzwischen?«

Keine Ahnung, denke ich, deute auf die Akte neben ihren eleganten Fesseln und sage: »Das müsste da ja wohl drinstehen.«

»Ich mag Ihre Manieren nicht.«

»Kann ich gut verstehen«, sage ich, »ich mag meine Manieren auch nicht.«

Sie greift nach der Akte, klappt sie auf und fängt an zu blättern. Die Zeit dehnt sich, mein Herzschlag wird langsamer und langsamer und langsamer, ich denke, eigentlich interessant, dass ich überhaupt einen habe oder brauche.

Ich zünde mir eine Zigarette an.

DAS BLEICHT JA ALLES GLEICH WIEDER AUS

Benedikt läuft. Er läuft schnell, sprintet fast, ist konsequent im anaeroben Bereich, zu Hause schütteln seine Nachbarn immer den Kopf, wenn er frühmorgens an ihnen vorbeirast, aber in diesem Ferienidyll hier, in diesem Bilderbuch romantischer Mittelmeerarchitektur, in dem alten Städtchen mit den Winkelgassen, an der zerklüfteten Steilküste mit viel Grün und dem zarten Wasser mit wenig Schaum, in diesem Paradies unter der strahlend blauen Kuppel liegen die meisten noch in den Federn. Von der Küstenstraße oberhalb der Stadtmauer aus sind nur ein paar Schwimmerinnen zu sehen, sie sind unterwegs vom Strand in die freundlichen Wellen oder von den freundlichen Wellen zurück an den Strand.

Benedikt rennt ganz für sich allein, und es fällt ihm leicht, er ist einfach schnell auf den Beinen, das war er schon als Kind und auch als Teenager noch, als die anderen längst aufgehört hatten zu rennen und ihr Tempo Richtung federndem Schritt junger Erwachsener kippte, rannte er weiter überallhin, er hat einfach nie damit aufgehört. Langsamkeit macht ihn irre, Schnelligkeit kämmt ihm die Synapsen. Früher, als es noch gut war zwischen Annike und ihm, also ganz am Anfang, sagte sie manchmal, er sei wie ein Geschwindigkeitsrausch, und das hätte es so leicht gemacht, sich in ihn zu verlieben.

Er rennt und atmet sich die Küste entlang, auch sein Atem geht ein leichtfüßiges Tempo, nach dem ersten Kilometer kommen dann noch die schnellen Gedanken dazu, sie segeln wie Schwalben durch seinen Kopf. Gestern Abend, im Restaurant, beim Essen zu viert, die Rollen verteilt wie seit fünfundzwanzig Jahren, das war ja damals in der WG-Küche von Annike und Elisabeth schon so: Annike, das stille Wasser mit den tiefen Blicken, die perfekte Zuhörerin, aber alle auch erbarmungslos beobachtend und Gott weiß, was dann hinter ihrer Stirn vor sich geht, Elisabeth, der Schmetterling, flatternd und bunt und schön und mal hier, mal da und eine große Wonne und gleichzeitig supernervig, weil sie da sogar selbst manchmal den Überblick verliert, und Claudius, die große Trompete, die Ich-Maschine, die Inkarnation des erfolgreichen Typen, der hat im Sandkasten schon die dicksten Bagger gehabt, in der Schule die dicksten Steine in den Brettern der Lehrer, im Grundstudium die besten Nebenjobs, im Hauptstudium sein eigenes Unternehmen, da war erstmal nur das Logo dick, inzwischen sind es auch das Imperium und der Fuhrpark, und am Ende legt er dann üblicherweise einfach wortlos das Geld auf den Tisch, klar, dass er zahlt, »das übernehmen Zahlemann & Söhne«, sagt er oft in solchen Momenten, und alle lachen pflichtschuldig, wobei, Elisabeth lacht ernsthaft, soll er doch zahlen, denkt sie wahrscheinlich beziehungsweise weiß Benedikt, dass sie das denkt, Annike wiederum ist es egal, sie schert sich nicht um die Bilder, die andere von ihr zeichnen, »wenn er unbedingt will«, hat sie mal gesagt, »wenn es ihm guttut«, sagt sie über all diese Männer, die unangenehme Angewohnheiten haben, nur er selbst, Benedikt, findet das ewige Gezahle von Claudius herablassend. Der hat ja sogar die ganzen zwei Wochen hier bezahlt, also die Bude, nicht ihre beiden Flüge, da konnte Benedikt dann doch einen Pflock einschlagen, aber die Rechnung für das schicke Apartment mit Meerblick und Dachterrasse hat Claudius sich nicht nehmen lassen. Benedikt hatte vorgeschlagen, dass Annike und er sich woanders ein Zimmer nehmen, eins, das sie sich leisten können, aber Claudius hat gesagt: »Kommt gar nicht in Frage, Zahlemann & Söhne übernehmen das.«

Manchmal könnte Benedikt ihm eine reinhauen, dem arroganten Fettsack. Aber dann fällt ihm wieder ein, dass er schließlich seit zwanzig Jahren mit der Frau des arroganten Fettsacks schläft, also haut er ihm lieber keine rein, er tut ihm genau genommen leid, der Zahlemann.

Nach drei Kilometern hält er an und schaut aufs Meer.

Morgen früh vielleicht mal die Gitarre auf den Rücken schnallen beim Laufen und dann ein bisschen Musik machen für sich und fürs Wasser und für die aufgehende Sonne, vielleicht ein Lied schreiben, vielleicht für Elisabeth, vielleicht für die Annike von damals.

Dann dreht er um und rennt zurück, die Sonne im Nacken, die Küstenromantik brüllt ihm hinterher.