10,99 €

Mehr erfahren.

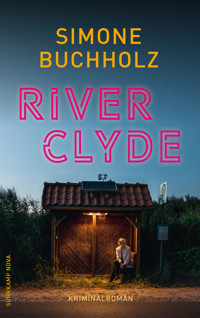

- Herausgeber: Suhrkamp Verlag

- Kategorie: Krimi

- Serie: Chastity-Riley-Serie

- Sprache: Deutsch

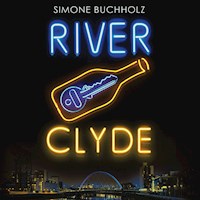

Staatsanwältin Chastity Riley haut ab nach Glasgow. Da ist nämlich erstens dieser Brief von einem Anwalt, der sie in die Geburtsstadt ihres Ur-Urgroßvaters lockt. Und zweitens ist ihr Leben in Hamburg in einer traurigen Sackgasse angelangt. In der rauen, schottischen Stadt trifft sie auf Tom, der den Schlüssel zum Familiengeheimnis der Rileys kennt – einem Panorama aus Gewalt und Verlust. Davon hatte sie zwar immer eine Ahnung, aber sie hat nie gewagt, sich den schmerzhaften Wahrheiten über sich selbst zu stellen. Jetzt helfen ihr ausreichend Whisky und ein paar Gespenster dabei, es doch zu tun.

Während in Hamburg ein ganzer Straßenzug brennt, sich ein paar Immobilienmakler gegenseitig die Gesichter wegschießen und Kommissar Stepanovic die Arbeit verweigert, kämpft Riley in Glasgow mit den Geistern ihrer Vergangenheit. Und mit den verlorenen Seelen, die ihre Zukunft sein könnten.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 210

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Titel

Simone Buchholz

River Clyde

Kriminalroman

Suhrkamp

Zur optimalen Darstellung dieses eBook wird empfohlen, in den Einstellungen Verlagsschrift auszuwählen.

Die Wiedergabe von Gestaltungselementen, Farbigkeit sowie von Trennungen und Seitenumbrüchen ist abhängig vom jeweiligen Lesegerät und kann vom Verlag nicht beeinflusst werden.

Um Fehlermeldungen auf den Lesegeräten zu vermeiden werden inaktive Hyperlinks deaktiviert.

eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2021

Der vorliegende Text folgt der 1. Auflage der Ausgabe des suhrkamp taschenbuchs 5237.

© Suhrkamp Verlag AG, Berlin, 2021Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Umschlaggestaltung: Designbüro Lübbeke, Naumann, Thoben, Köln

Umschlagfoto: Achim Multhaupt

eISBN 978-3-518-76808-2

www.suhrkamp.de

Widmung

für Tom

Motto

I drive up and down the windin’ highways Live my life in single episodes Hope one day I’ll say I did it my way Somewhere further on up the road

And I’ve tried to settle down Every now and then But I am a travelin’ man

I have been around seen many places But in my head they all just look the same I remember people and their faces But I can hardly remember any names

And I’ve tried to settle down Every now and then But I am a travelin’ man

And I’ll try it again Do the very best I can Though I’ll always be a travelin’ man

Digger Barnes, Travelin’ Man

River Clyde

Übersicht

Cover

Titel

Impressum

Widmung

Inhalt

Informationen zum Buch

Cover

Titel

Impressum

Widmung

Motto

in einem furchtbar anständigen Laden unweit der Reeperbahn (Große Freiheit, Hinterzimmer):

Entropie I

Entropie II

Entropie III

schon wieder dieser anständige Laden:

Hope Street

Clyde

am Einfüllstutzen eines alten, vom

HSV

ausgemusterten und jetzt nur mal eben »geborgten« Sprinklerwagens, in einem geschützten, uneinsehbaren Hinterhof unweit des Innocentiaparks:

Wer sich zuerst bewegt

,

ist tot

Vielleicht hab ich gelernt

,

zu verstehen

Clyde

St. Pauli, in Hafennähe, im Schutz der Dunkelheit:

Versuchen sie nicht, hier Bus zu fahren

Clyde

Polizeipräsidium, auf dem Parkplatz für Dienstfahrzeuge:

So läuft das nicht zwischen uns

Övelgönne, Elbstrand:

Nicht deshalb

Clyde

St. Pauli, Hans-Albers-Platz, an der nordöstlichen Ecke:

Harvestehude, in der Fontenay, einer noblen Seitenstraße des noblen Mittelwegs:

in den Straßen:

Altona-Nord:

Hauptsache frittiert

Landungsbrücken, Pommesbude:

Verteidigung gegen die dunklen Künste

Clyde

eine Brache in der Hafencity, mit Blick auf eine Art Skyline:

Wie es zusammenhängt

St. Pauli, Hans-Albers-Platz, nordöstliche Ecke:

Du kannst auch mit einem zerlöcherten Herz durch die Welt gehen, es kommt nur eine andere Art von Liebe dabei heraus

Clyde

gleich hinterm Polizeipräsidium:

Mittelweg, auf einem Balkon und in einem Auto:

Jedi-Tricks

Altona-Nord:

Bauchschuss

Clyde

in einer Wohnung in Altona-Nord:

St. Pauli, Blaue Nacht:

in einer Pianobar am Hafen:

unten am Fluss, an der Kante zum Licht:

Dann lassen sie sich los

Clyde

St. Pauli, vor der Blauen Nacht:

Russell bumst die Couch

im südlichen Hafen, auf Brücken:

Nächte sind doch die besseren Tage

Clyde

Winterhude, in der Wohnung von Anne Stanislawski:

Möbel rücken

Eismeerjungfrauen

Hans-Albers-Platz, nordöstliche Ecke:

gleiche Ecke, zehn Minuten später:

Mittelweg, auf dem ewigen Balkon:

in der Blauen Nacht:

Ein bisschen Profikiller ist aber auch dabei

Pool

Glencoe

in der Blauen Nacht, immer noch:

Alsterdorf, Polizeipräsidium:

Atomwaffenarsenal

am Hafen, in Carlas Café:

Er blüht so schön

Den Rest des Jahres verbringe ich im Keller

Pöseldorf, im Mercedes, vor dem üblichen Balkon:

Schottische Höflichkeit

Buckfast

am Tresen der Blauen Nacht:

Du mich auch

,

sagt der Wind

Reeperbahn, nachts um halb drei:

Es hängt ein mehrfach gebrochenes Herz in der Ecke

Hamburg-Neustadt, Pilatuspool:

So ist es also

Clyde

Abschied

Flughafen Hamburg:

Der offizielle Stift

Clyde

Polizeipräsidium Alsterdorf, Mordkommission:

Du kannst bei mir wohnen

in Hafennähe, auf dem abgebrannten Areal zwischen Lincolnstraße und Trommelstraße:

Für dich

Vielleicht

,

vielleicht aber auch nicht

Danke:

Informationen zum Buch

in einem furchtbar anständigen Laden unweit der Reeperbahn (Große Freiheit, Hinterzimmer):

Die Glaskugel schimmert in allen Blautönen von Lila bis Türkis, die Farben zappeln und schwimmen und gehen ineinander über, es ist ein hübsch arrangiertes Dekorations-LSD und es gibt keinen Zweifel, dass der ganze Zinnober nur passiert, weil die Kugel ein Kabel hat und das Kabel einen Stecker, und weil der Stecker in einer verdammten Steckdose steckt, aber die Hexe behauptet trotzdem Dinge.

»Oh, ich sehe Geld. Viel Geld. Es fällt euch in die Hände, nein, ihr fallt da rein. Ihr werdet regelrecht in Scheinen baden. DAS sehe ich.«

Auf den Gesichtern der Männer flackern Blitze, aus ihren Augen tropft Gier. Sie tragen Jeans mit schwierig abgesetzten, zu hellen Nähten, die Jeans sind die Freizeitvariante der teuren Anzughose, die Hemdsärmel haben sie hochgekrempelt, den Kragen keinen Zentimeter weiter als nötig aufgeknöpft, die Sakkos hängen über den Stuhllehnen. Im zwielichtigen Hinterzimmer des von vorn anständigen Ladens ist es heiß, was auch an dem Kugelgrill liegen mag, der in der Ecke steht und durchgehend feuert. Die Hexe friert schnell.

Die Männer mussten auf dem Weg zur Hexe über den Hinterhof und an den ewig überfüllten Mülltonnen vorbei, sie mussten da mit ihren auf Hochglanz polierten Schuhen Dreck beiseiteschieben, aber Dreck beiseiteschieben sind sie gewohnt. Sie finden, dass es zu ihrem Job gehört.

»Es wird wie von selbst gehen mit dem Reichtum, ja, ja, ich sehe es überdeutlich, ihr dürft euch nur nicht gegenseitig ins Gesicht schießen, das wäre blöd.«

Die Männer nicken.

Natürlich wäre das blöd.

Niemand hat die Absicht, dem anderen ins Gesicht zu schießen.

»Haha«, sagt der eine, er hat das größte Gesicht, was durch den zurückweichenden Scheitel verstärkt wird. Die anderen sind, zumindest, was die Frisuren angeht, noch ganz gut dabei.

Die Hexe hat auberginefarbenes Haar, es türmt sich auf ihrem Kopf, ein aggressiver, wilder Knoten, der jederzeit zerfallen könnte. Ihre Augen sind dunkel umrandet, großflächig, ein Lidschattenmassaker, ihre Lippen zittern in hellem Rot. Sie ist klein, ihre übermenschlich schweren Brüste hat sie auf der Tischplatte geparkt. Sie ist eine Art rundes Quadrat, wenn man davon ausgeht, dass es sowas gibt.

»Okay, Jungs«, sagt sie, »macht dann zweihundertfünfzig Euro. Kann ich sonst was für euch tun?«

Sie kennt das schon. Wenn die Leute wirklich etwas über ihre Zukunft erfahren wollen, sind diese Leute üblicherweise Frauen. Männer kommen eher wegen Waffen oder Sex mit Teenagern zu ihr.

»Ach ja«, sagt der mit dem großen Gesicht. »Wir bräuchten noch was von deinem Brandbeschleuniger.«

Sie lächelt.

Aha. Es geht um ein Feuer.

Es geht ja meistens um Feuer.

»Hättet ihr doch gleich sagen können, ihr Muschis. Wie viel wollt ihr?«

Der Kleinste von ihnen, der aber nicht das kleinste Gesicht hat, legt dreißigtausend Euro auf den Tisch und sagt: »Fünfhundert Liter.«

Sie nimmt sich einen Satz Scheine, insgesamt ist es ein Tausender.

»Alles klar, kommt morgen Nacht wieder und parkt den Transporter gleich hinterm Haus. Den Rest zahlt ihr bei Abholung. Das hier ist schließlich ein anständiger Laden.«

Jetzt lachen alle, denn ein anständiger Laden ist nun wirklich etwas anderes.

Entropie I

Licht fällt mir in Splittern aufs Gesicht, die Rhododendronblüten liegen wie schwer beladene Schiffe auf ihren Blättern, ich liege möglichst gedankenlos darunter. Der Wind ist so schwach, dass er kaum zu spüren ist, und er scheint im Regenwald gemacht worden zu sein. Ein feuchter, warmer Hauch, eine zarte Tonspur, ein Wispern.

Ganz schön, aber.

Nicht, dass Schönheit noch eine Kategorie wäre.

Schön waren immer die anderen, schön ist vor einem halben Jahr in die Hölle gebombt worden.

Ich drehe mich auf die Seite und schaue den Brief in meiner Hand an. Eigentlich öffne ich keine Briefe mehr. Wozu auch.

Nur, der Absender …

Alistair McBurney, 338 Dumbarton Road, Glasgow.

Interessant.

Nicht, dass Interesse noch eine Kategorie wäre.

Ich reiße das Ding auf und lese, der Rhododendron kommt näher, deckt mich zu, begräbt mich fast, und nach ein paar Minuten, während ich immer noch lese, wachsen die Blüten von ihren Ästen weg und zu mir hin. Sie wickeln mich ein, am besten fühlt sich die weiße Blume hinter meinem Ohr an, wobei Gefühle ja schon lange keine Kategorie mehr sind.

Entropie II

»Bist du das, oder ist das ein Ast?«

Stepanovic biegt die Rhododendronzweige, die fest um mich herumgewachsen sind, zur Seite und legt sich neben mich. »Und wann willst du eigentlich wieder mal was essen, Riley, du siehst aus wie ein Stück Holz.«

»Läufst du mir nach, Ivo?«

»Bild dir nichts ein, das hier ist nur der tägliche Check, ob du noch am Leben bist.«

»Wir müssen alle sterben.«

»Ja, aber nicht jetzt.« Er hält mir eine kleine, weiße Papiertüte hin. »Hier, ich hab dir ein Käsebrot mitgebracht.«

Ich nehme es und sage: »Danke, lieb von dir.«

Er weiß, dass ich es später an die Eichhörnchen verfüttern werde.

Die Zweige ziehen sich wieder zusammen, umarmen uns mit festem Griff, Stepanovic rückt näher, ich schiebe das Papier in meiner Hand zwischen unsere Gesichter.

»Was ist das?«

»Ein Brief aus Glasgow«, sage ich.

»Aus Glasgow?«

»Ja.«

»Was steht drin?«

»Nimm und lies.«

Er legt sich auf den Rücken und nimmt mich in den Arm, mit der freien Hand nimmt er den Brief und fängt an zu lesen. Ich lege meinen Kopf auf seine Brust. In letzter Zeit enden wir öfter mal so.

Entropie III

Wir sitzen in dieser Bar, sehr klein, sehr eng, nicht weit vom Park, wir sitzen ganz nah beieinander und trinken Gin auf Eis, in meinem Glas schwimmt eine Orangenscheibe, in Stepanovics ein paar Wachholderbeeren.

Stepanovic hat wie immer in solchen Momenten die Hand auf meinem Knie, mein Handrücken liegt auf seinem, den Brief halte ich fest, so gut es geht, er droht mir aber ständig durch die Finger zu rutschen. In der einen Sekunde bemühe ich mich, ihn auf keinen Fall einfach loszulassen, im nächsten Moment denke ich: Ach, was soll’s, dann zerbröselt der mir halt gleich.

Aus den Lautsprechern dröhnt Macy Gray. Trümmermusik.

Das letzte Jahr hat mich erschüttert, der Brief in meiner Hand hat mich schon vor Stunden sturmreif geschossen, die Musik und der Gin erledigen jetzt den Rest. Ich stand ja noch nie auf besonders festem Grund.

Stepanovic ist seit einer Woche wieder im Dienst. Calabretta, Schulle, Brückner, Anne Stanislawski und ich sind noch freigestellt. Wir stecken fest in einem Zwangsurlaub, wir versuchen, den Schrecken des letzten Herbstes einfach immer weiter auszuhalten und uns an den Zustand zu gewöhnen, denn weggehen wird er nicht. Der große Knall oben in dieser Hotelbar, der Schuss, auf den eine Explosion folgte, hat nicht nur eine Geiselnahme beendet und eine Fensterfront in Stücke gesprengt, sondern auch unsere Seelen in Fetzen gerissen. Meine idiotischen Versuche, da irgendwas wieder zusammenzukleben, indem ich in meinem Innern Beton anrühre, indem ich Steine von hier nach da schleppe und übereinanderschichte, sind natürlich zum Scheitern verurteilt, denn Steine, Beton, das schüttet ja nur zu. Das heilt ja nichts. Ich mache es trotzdem, und ich schaue mir selbst dabei zu, wie nichts, was ich tue, etwas ändert.

Aufstehen.

In den Himmel schauen.

Ein Käsebrot essen.

Jemanden sehen.

Es ist egal.

Hauptsache, der Betongott macht seinen Job, Kommando Gefühlsstarre. Nur nicht zerfallen.

Aber dann fluten die Drinks meine Zellen mit Wucht, reißen alle notdürftig aufgestellten Wände ein. Ich hab seit sechs Monaten keinen Alkohol getrunken, vielleicht, weil ich wusste, was dann passieren würde: Ich würde Nähe suchen. Und Nähe ist nicht die Lösung. Nähe ist eine Drohung. In Nähe liegt ja nur die Gefahr, dass es wieder passiert. Und wieder und wieder und wieder. Nähe muss ein für alle Mal aufhören.

Nähe gehört abgeschafft.

»Hey«, sagt Stepanovic und legt mir die freie Hand auf die Wange. »Da bist du ja.«

Ich sehe ihn an.

Sein Gesicht, die messerscharfen Falten um die wassergrauen Augen, die massiven Augenbrauen, die düstere Müdigkeit, die kantige Stirn, die geschwungenen Lippen, nie ganz zu, permanent in Bewegung, aber in Zeitlupe, als würden sie immerzu auf etwas warten, auf Wind zum Beispiel, dazu der angegraute Dreitagebart, das ruppige Kinn.

»Der Gin, oder?«, sagt er.

»Oh ja«, sage ich, und: »Ich muss mal kurz verschwinden«, weil ich tatsächlich kurz verschwinden muss, sonst verliebe ich mich anfallartig in den Kollegen, und das wäre echt zu billig. Nur weil ein bisschen Gin den Beton zersetzt und ich mein Gehirn nicht mehr finden kann.

Ich lege den Brief auf den Tresen, es entspannt mich, ihn los zu sein, er wiegt zu viel. Als ich vom Barhocker rutsche, sagt Stepanovic: »Please, don’t fix your hair.«

»Was?«, frage ich.

»Ich hab nichts gesagt«, sagt er.

»Wow«, sage ich und sehe zu, dass ich jetzt aber wirklich kurz verschwinde, um die Ecke und zwischen die Jacken und Mäntel und Regenschirme, die an der Garderobe hängen und darauf warten, eines Tages wieder abgeholt zu werden. Vielleicht sollte ich mich einfach dazu hängen.

Ich schaue in den Spiegel.

Meine Haare liegen kreuz und quer um mein Gesicht und auf den Schultern und um den Hals herum, da sind auch Grashalme, und ein paar Blätter. Ich nehme die Strähnen im Nacken zusammen und binde sie hoch, mache einen schnellen Knoten rein, dann gehe ich zurück zu Stepanovic an den Tresen.

»Du hast was mit deinen Haaren gemacht.«

»Das vergeht wieder«, sage ich. »Brauchen wir mehr Gin?«

»Brauchst du sonst was?«

Er legt seine Hand wieder auf meinem Knie ab und schaut mir bis runter ins Basement, und weil ich nicht weiß, wie zur Hölle ich mich weiter dagegen wehren soll, nehme ich stattdessen den Brief vom Tresen und halte ihn in die Luft.

»Jetzt lass doch mal den komplizierten Brief aus dem Spiel«, sagt Stepanovic.

»Jetzt lass doch mal den komplizierten Blick aus dem Spiel«, sage ich.

»Wenn ich den Blick nicht mehr hab, hab ich gar nichts mehr«, sagt er.

»Blödsinn«, sage ich, lege ihm eine Hand in den Nacken und lasse mich in drei Teufels Namen küssen.

Er küsst meinen Mund, meine Wange, meinen Hals und sagt: »So, Frau Staatsanwältin.«

»Ja, ja«, sage ich, und schiebe ihn weg. »Schottland, Bruder. Soll ich da jetzt hin, oder soll ich’s vergessen?«

»Ich bin nicht dein Bruder«, sagt Stepanovic, »das weißt du genau.«

Er greift nach seinem Glas, dreht es in der Hand und schaut dem Barkeeper dabei zu, wie er seine Barkeepersachen macht.

»Schau nicht den Barkeeper an«, sage ich, »schau mich an.«

Er schaut mich an.

»Du wirst dir einen Flug buchen. Und spätestens übermorgen bist du in Glasgow.«

Ich öffne für eine Sekunde meine Lippen, Stepanovic nutzt den Moment, um eine Zigarette in die Situation zu implementieren.

»Ich rauche nicht mehr«, sage ich mit der Kippe im Mundwinkel.

»Bitte«, sagt er, »noch ein letztes Mal, bevor du abhaust.«

»Ich hau ja nicht für immer ab.«

»Das sagst du jetzt, Riley.«

Er hält mir ein Feuerzeug hin.

»Nein«, sage ich und nehme die Zigarette aus dem Mund.

»Scheiße«, sagt er, »dann schlaf wenigstens mit mir.«

»Okay«, sage ich, nehme meinen Mantel, gehe zur Tür und sehe ihn an. »Kommst du?«

Er stellt sein Glas auf den Tresen.

Wir laufen die Straße hoch, da ist der Park, da ist die Mauer, Stepanovic hilft mir, ich klettere rüber, er klettert hinterher, dann sind wir drin. Ich nehme seine Hand, denn ich will zurück zu meinem Rhododendron, weil ich mich da sicher fühle, aber er sagt: »Nein. Gleich hier.«

Und ich stehe mit dem Rücken zur Mauer und meine Hände sind am Stein, da ist sogar Moos, seine Lippen sind an meinem Schlüsselbein, sein Bart kratzt an meiner Haut, seine Hände sind in meinem Gesicht, auf meinen Schultern, unter meinem T-Shirt, an meinem Bauch, auf meinen Knochen.

Dann ist meine Hose weg, da ist nur noch ein Rest Hosenbein an meinem Knöchel.

»Alter«, sage ich.

»Und wie«, sagt er und hebt mich hoch, er macht es, wie ich es mag, und die Mauer an meinem Rücken ist überhaupt nicht hart, das muss das Moos sein, ich halte mich mit meinen Beinen an ihm fest und in der Schwebe, so geht’s doch, »so geht’s«, sage ich, und er sagt »oh ja«, und schon ist er bei mir und exakt da, wo ich ihn haben will, und wir sehen uns in die Augen, und sein Blick ist verloren und mutig zugleich. Also greift er zu, nimmt, was er kriegen kann und haben soll, und ich gebe einen aus, Größenordnung Lokalrunde.

So machen wir das die halbe Nacht, überall liegen viel zu viele Klamotten rum, die an anderer Stelle fehlen.

In der Mitte der Dunkelheit, vier Stunden nach Sonnenuntergang und vier Stunden vor Sonnenaufgang, liegen wir doch wieder unterm Rhododendron, die Blüten wachsen wie wild, es ist zehnmal schlimmer als heute Nachmittag, aber auch zehnmal schöner, es ist zum ersten Mal seit Ewigkeiten überhaupt irgendwas schön, mein Beton weicht endgültig auf, meine Hände werden zu Blättern, mein Herz wird zu Gemüse.

schon wieder dieser anständige Laden:

»Hier, die restlichen neunundzwanzigtausend.«

»Hier, eure fünfhundert Liter, aber zündet nicht gleich die ganze Stadt an.«

»Auf gar keinen Fall.«

Es klingt ein wenig unsicher.

Hope Street

Mit einem Direktflug von Hamburg nach Edinburgh. Dann mit einem Taxi nach Glasgow. So war es am leichtesten. Für eine kompliziertere Version fehlen mir schlicht die Batterien. Außerdem hasse ich Busfahren, aber wer hasst es nicht.

Der Taxifahrer lässt mich in der Innenstadt raus, an der Central Station. Ich reiche ihm achtzig Pfund durch das Loch in der Plexiglasscheibe, die mich von ihm trennt und die verhindert hat, dass wir uns näher kommen als unbedingt nötig. Finde das Konzept natürlich gut. Dann nehme ich meine Tasche an den Henkeln, steige aus und stehe auf der Straße.

Das Grau der Stadt ist groß, es ist überall, und auch wenn das überdimensionale Bahnhofsgebäude aus Stein und Stahl und Glas eher braun und dunkelgrün ist, scheint doch sein Kern die gleiche Farbe zu haben wie der Rest der Straße. Es ist ein dunkles und gleichzeitig freundliches Grau.

Die Straße, die vom Bahnhof wegführt, heißt Hope Street.

Neben dem Bahnhof ist ein altes Grandhotel, mit Kronleuchtern, Geschnörkel und einem aufreizend luxuriösen Eingang. Nein, hier schlafe ich eher nicht.

Am anderen Ende des Jahrhundertwendebahnhofs, hinter einer monumentalen Brücke, auf der in goldenen Buchstaben Central Station steht, wächst ein massives, aber unaufgeregtes Businesshotel aus dem Boden.

Ich laufe hin und gehe rein.

Hallo, haben Sie ein Zimmer für mich?

Ja, im neunten Stock, passt das?

Passt, danke.

Ich fahre mit dem Fahrstuhl nach oben und stelle meine Tasche im Zimmer hinter der Tür mit der Nummer 928 ab. Vor meinem Fenster Häuser, Kamine, Kräne, Grau. Der Himmel hängt voller Wolken, die Luft ist regengesättigt, es fängt an zu nieseln. Die Hope Street läuft Richtung Norden.

Keine Ahnung, wie lange ich da stehe und schaue, die Zeit vergeht einfach, die Dämmerung ist noch lang nicht in Sicht, aber die Wolken werden immer dichter, das Grau wird immer fester, Wassertropfen am Fensterglas.

Ich werfe einen Blick auf meine Tasche.

Auspacken?

Sie zuckt mit den Henkeln, ich zucke mit den Schultern und denke: okay. Dann gehe ich eben raus.

Es regnet tatsächlich ein bisschen mehr, als ich dachte, wenn auch nicht stärker oder gar unangenehm, die Tropfen sind fein und weich und fast warm. Trotzdem stelle ich mich unter die Brücke. Ich habe wie üblich nicht besonders viele Klamotten dabei, und es muss ja nicht sofort die Hälfte davon so nass werden, dass sie für den Rest der Zeit nicht mehr zu gebrauchen ist. Welche Zeit gleich nochmal?

Irgendwas ist mit der Brücke.

Irgendwas fasst mich an, wie ich so unter ihr stehe, während neben mir der Regen fällt. Als hätten hier schon Hunderte und Tausende wie ich gestanden. Menschen, die von woanders geschickt oder vertrieben worden sind und keinen Schimmer hatten, was sie in Glasgow sollten, aber jetzt waren sie nun mal da, und dann sucht man eben Schutz unter einer Brücke und wartet, bis der Regen weniger wird. So kommt es mir vor. Ich bleibe eine ganze Weile unter dem stählernen Regenschirm stehen, vielleicht eine halbe Stunde, vielleicht zwei Stunden. Es tut mir gut, durch die Zeit zu rutschen, zusammen mit all den anderen Seelen. Irgendwann laufe ich los Richtung Osten.

Ich will ins East End, ich will es sehen.

Ich weiß nicht viel über diese Ecke, nur das, was mein Vater mir in einzelnen zarten Momenten erzählt hat, meistens abends nach dem Essen, und bevor er mit dem Trinken loslegte, bevor er anfing, sich mit Bourbon runterzudimmen. Dann sprach er von Eoin Riley, als würde er mir ein Märchen erzählen, aber es war kein Märchen. Es war mein Ururgroßvater, der Ende des vorletzten Jahrhunderts in Glasgow auf ein Schiff gestiegen ist, um sein Glück in den Vereinigten Staaten zu suchen, als Schienenbauer in den Stahlwerken von North Carolina. Eoin ist im East End aufgewachsen, in einer kleinen Wohnung in einem grauen Haus, in einer grauen Arbeitervorstadt. Ich laufe durch die Straßen, und ich frage mich, ob Eoin das Grau satthatte, ob er vielleicht deshalb gegangen ist, aber ich glaube eigentlich nicht. Das Grau allein vertreibt keine Menschen, und wenn wir nur eine winzige Kleinigkeit gemeinsam haben, mein Ururgroßvater und ich, dann tippe ich auf keine Angst vor dem Grau.

Es war vermutlich eher der Hunger, der in grauen Gegenden üblicherweise die Menschen quält.

Ich denke, Eoin Riley hatte den Hunger satt.

Die nächste Eisenbahnbrücke aus Stahl taucht auf, aber sie sieht aus wie aus einem alten Kinderbuch gefallen, sie ist viel zu niedrig, hängt frech über der Straße, keine Ahnung, was für eine Art von Fahrzeug da bitteschön durchpassen soll. Gleich neben der Brücke steht ein Turm mit einer Uhr drauf, er tut sehr elegant, wirkt aber, als hätte sich ihn jemand beim Nachmittagstee ausgedacht, ohne Sinn und Zweck, nur so zum Spaß. Die Planlosigkeit des Turms färbt auf mich ab, und ohne großartig darauf zu achten, wo ich eigentlich hinlaufe, gehe ich in den Straßen verloren, laufe ich ein bisschen links, ein bisschen bergauf, dann eine lange Kurve nach rechts, das ist schon irgendwie grob Richtung Osten. Menschen eilen an mir vorbei, sie sind schnell unterwegs, sie scheinen einen speziellen Rhythmus in den Beinen zu haben, sie tragen Farben, wenn auch keine aufdringlichen, ihre Gesichter sind freundlich, manchmal ein bisschen schief, aber schön schief, als hätten der Wind und der Regen und die Nächte da ihren Teil zu beigetragen.

An einer Straßenecke bleibe ich stehen, vor einem Kiosk. Ich gehe rein, der Regen ist nochmal stärker geworden und jetzt doch ein bisschen nervig.

Also: schottischer Kiosk.

Lass mal sehen, was man hier so kaufen kann.

Oh, wow, die Zigaretten kosten über zwölf Pfund.

Vielleicht sollte ich wieder mit dem Rauchen anfangen.

Clyde

Der Fluss liegt derweil da wie ein über hundertsiebzig Kilometer langer toter Mann. Dunkel, asphaltfarben, er rührt sich nicht, ignoriert das Leben um ihn herum, oder frisst es auf mit seiner Tiefe, je nach Wetterlage, jetzt legt sich der Nieselregen auf seine Oberfläche, stört ihn nicht in seiner Ruhe. Der Fluss war mal die Lebensader der Stadt, aber kein Freund der Menschen, hier am Fluss wurden sie ausgebeutet. Er war ein Schinder, doch er konnte nichts dafür, so ist die Welt nun mal, er ist ein Großer, und die Großen regeln die Kleinen runter, was hätte er denn tun sollen? Er konnte ja nicht einfach davonfließen.

Jetzt haben sie ihn vergessen, wie frühere Bosse eben vergessen werden, also liegt er da und wartet darauf, dass sich was ändert. Dass etwas kommt. Eine mächtige Abrechnung vielleicht. Etwas, das aufbricht.

Aber was nur.

Aber wer.

Er spürt jede Verschiebung der Verhältnisse, jede Veränderung, und sei sie noch so zart. Er spürt es, weil ja sonst nichts passiert, an seinen Ufern.

So: Oh, da ist was.

Und ganz tief unten, auf dem Grund seiner Existenz, regt er sich.

am Einfüllstutzen eines alten, vom HSV ausgemusterten und jetzt nur mal eben »geborgten« Sprinklerwagens, in einem geschützten, uneinsehbaren Hinterhof unweit des Innocentiaparks:

Es ist mehr Arbeit, als sie dachten, aber natürlich hätten sie es sich doch denken können, weil: fünfhundert Liter sind fünfhundert Liter. Und man muss schon aufpassen mit so einem Brandbeschleuniger, gerade unter Rauchern.

»Alter! Du kleckerst mir hier in einer Tour aufs Hemd!«

»Dann zieh das Hemd aus.«

Wer sich zuerst bewegt,ist tot

Ich bin der Straße einfach weiter gefolgt, den alten hohen Wohnhäusern links und rechts mit ihren blinden Fenstern. Jetzt liegt da dieser Friedhof, auf einem riesigen Hügel. Am Eingang steht ein Schild, auf dem Schild steht Necropolis. Totenstadt. An eine Backsteinmauer hat jemand Beware of Dead gesprüht. Vielleicht, denke ich, komme ich ja unter den Toten besser klar als unter den Lebenden.