Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: BeBra Verlag

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

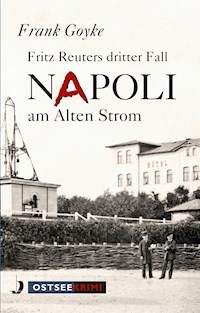

Herbst 1874: Theodor Fontane und seine Frau Emilie befinden sich auf einer Italien-Reise. Als Fontanes Portemonnaie zusammen mit einer Leiche aus dem Meer gefischt wird und man wenig später die Mordwaffe in seinem Hotelzimmer findet, wird der Dichter von der italienischen Polizei verhaftet. Emilie bleibt nichts anderes übrig, als den kriminalistischen Ambitionen ihres Mannes nachzueifern und auf eigene Faust zu ermitteln. Während sich Kommissar Aschinger aus Berlin auf den Weg macht, um den Fontanes zu helfen, verdichten sich die Ereignisse in Neapel zu einem teuflischen Komplott ...

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 338

Veröffentlichungsjahr: 2015

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Frank Goyke

Nachsaison

Fontane und die Bettler von Neapel

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Alle Rechte vorbehalten.

Dieses Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen, Verfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung auf DVDs, CDROMs, CDs, Videos, in weiteren elektronischen Systemen sowie für Internet-Plattformen.

ebook im be.bra verlag, 2015

© der Originalausgabe:

berlin.krimi.verlag im be.bra verlag GmbH

Berlin-Brandenburg, 2015

KulturBrauerei Haus 2

Schönhauser Allee 37, 10435 Berlin

Lektorat: Gabriele Dietz, Berlin

Umschlag: Ansichtssache, Berlin, unter Verwendung des Gemäldes »Mondnacht in Neapel« von Silvester Stschedrin (© ARTOTHEK) (Kunsthandel Seidel u. Sohn KG, Berlin)

ISBN 978-3-8393-6147-4 (epub)

ISBN 978-3-89809-518-1 (print)

www.bebraverlag.de

Neapel ist ein Paradies, jedermann lebt in einer Art von trunkner Selbstvergessenheit.

Johann Wolfgang Goethe, »Italienische Reise«, 16. März 1787

Ich habe die schönsten Seestädte Italiens, Genua, Neapel und Palermo gesehen, welche um den Vorzug ihrer Lage streiten, und kann sie also miteinander vergleichen. Unbezweifelt wird hier Neapel den Sieg davontragen, denn welche Stadt rühmte sich eines so klassischen Amphitheaters der Natur, eines solchen Golfs, des Vesuvs, der Küsten von Castellamare und Sorrent, und solcher schönen Inseln? Die Farbenpracht, die Größe und Weite dieses Gemäldes ist wohl ohne Gleichen in der Welt.

Ferdinand Gregorovius, »Wanderjahre in Italien. Figuren,

Geschichte, Leben und Scenerie aus Italien«, 1856

Nein, nein, ein edles Gemüt kann Italien nicht schön finden! Dass die Natur schöner wäre, als bei uns, kann ich nicht zugeben; sie wirkt, wie ich auch im tiefern Süden wiederholen muss, nur durch den Reiz des Fremdartigen; wäre sie aber wirklich unendlich schöner, dennoch vermöchte sie nicht zu entschädigen für die Qualen, denen Körper und Seele in diesem Jammerlande unausgesetzt Preis gegeben sind. Nur ein schmutziger Zyniker kann sich in Italien gefallen.

Gustav Nicolai, »Italien wie es wirklich ist. Bericht über eine merkwürdige Reise in den hesperischen Gefilden, als Warnungsstimme für Alle, welche sich dahin sehnen«, 1835

Wird einmal ein Fremder in Sizilien beraubt, so schreibt man darüber in allen Zeitungen und vergisst dabei, dass nur zu häufig im Tiergarten bei Berlin oder auf den Hamburger Wällen ähnliche Untaten verübt werden.

Paul Hertz, »Italien und Sicilien. Briefe in die Heimath«, 1878

Die wichtigsten existierenden und fiktiven Personen des Romans

Kriminalkommissar Aschinger

Sottotenente Biondi, Offizier der Carabinieri Gennaro Caccavallo, Taschendieb

Giambattista Capuano, Berliner Drehorgelbauer mit neapolitanischen Wurzeln

Gianluigi, sein Sohn

Zi’ Cristofero, dessen Familie nicht nur aus Blutsverwandten besteht

Theodor Fontane, Schriftsteller

Emilie Fontane, seine Frau

Francesco, ein Cicerone

Ispettore Fumagalli, Beamter der Polizia giudiziaria

Karl Heinrich Strassmann, reicher Rentier und Italien-Enthusiast aus Lichterfelde bei Berlin

Carl Schwatlo, Baurat und Architekt aus Berlin

Baurätin Schwatlo, seine Frau

INHALT

Erstes Kapitel

Zweites Kapitel

Drittes Kapitel

Viertes Kapitel

Fünftes Kapitel

Sechstes Kapitel

Siebentes Kapitel

Achtes Kapitel

Neuntes Kapitel

Glossar

Über Den Autor

Erstes Kapitel

2. November 1874

Der Lärm betäubte nicht nur die Ohren, sondern auch den Geist. Alles, was eine Stimme hatte, und selbst, was eigentlich stimmlos war, schien zu schreien: die Menschen, die Pferde und die streunenden Hunde, die Räder der Kutschen, der Omnibusse, der Hand- und der Eselskarren, die Koffer, Postsäcke, Traglasten. Es schrien die taubstummen Bettler – und am lautesten die Obsthändler und die Wasserverkäufer. Der Lärm war gleichsam körperlich geworden, man konnte ihn sehen. Eine unüberschaubare Menge wogte auf dem Platz hin und her, ohne dass immer klar zu erkennen war, womit sich der Einzelne befasste; seltsamerweise hatte man sogar den Eindruck, die meisten würden gar nichts tun, dabei aber trotzdem in unablässiger Bewegung sein. Und selbst der blaue Himmel, den die Abenddämmerung schon zu trüben begann, brüllte und bewegte sich.

»Das also ist das Herz von Campania felice«, sagte Theodor Fontane, ergriff den Arm seiner Frau und führte sie vom Empfangsgebäude auf den Vorplatz des Zentralbahnhofes. Emilie seufzte. Während der siebenstündigen Eisenbahnfahrt von Rom hatte er immer wieder entweder darauf hingewiesen, man werde nun bald die klassische Kulturlandschaft erreichen, die von den Dichtern seit der Antike als glückliches Kampanien gepriesen worden sei, und er hatte den berühmten Satz zitiert: »Napoli vedi e poi muori!« Emilie hatte das ebenso tapfer ertragen wie die Abwesenheit von Speisen, aber nun war sie müde und vor allem hungrig: Wenn sie nicht bald etwas zu essen bekam, würde sie von Neapel überhaupt nichts sehen und trotzdem sterben.

Unweit des Ausganges standen die von je zwei Pferden gezogenen Omnibusse der großen Hotels, die ihre Gäste abzuholen pflegten. Daneben warteten der Kutscher und ein Helfer, etliche von ihnen in Livree. Eines der Gefährte trug an der Seite die Aufschrift Hôtel Washington, und Fontane deutete dorthin.

»Andiamo!«, sagte er, und begleitet von ihrem Kofferträger, begaben sie sich zum Wagen. Zerlumpte Bettler, barfüßige Gassenjungen und räudige Straßenhunde bildeten ihr Spalier und überschütteten sie mit einem Schwall von Worten oder Gekläff. Emilie musterte sie mit einer Mischung aus Mitleid, Furcht und Abscheu. Immerhin, auch sie waren hungrig.

Aus der Menge ragten in einiger Entfernung zwei Männer zu Pferde heraus, die gemächlich über die Piazza ritten, und jeder machte ihnen Platz. Sie trugen helmartige Hüte mit einem rot-blauen Federbusch, einen türkischen Frack mit silbern schimmernden Knöpfen und scharlachroten Schößen sowie eine breite weiße Schärpe über der Brust. Überall auf der Reise waren Fontanes solcherart Uniformierte begegnet, in Verona und Venedig, in Florenz und in Rom. Emilie wusste, dass man sie Carabinieri nannte, aber sie hatte keine Vorstellung, ob es sich nun um Soldaten oder um Polizisten handelte.

Bevor sie an der Seite ihres Mannes den Hotel-Omnibus erreichte, stellte sich ihr plötzlich ein Esel in den Weg und blickte sie aus seinen großen, feuchten und irgendwie treu wirkenden Augen an. Das Tier schnupperte an ihrem lindgrünen Reisekleid aus einem festen Wollstoff, was sie gerade noch ertragen konnte, aber dann hob es den Kopf, schürzte die Lippen und zeigte ihr ein Stummelzahngebiss. Emilie schrie auf.

Die Bettler und die Straßenjungen, die Händler und, wie es Emilie vorkam, sogar die Hunde lachten.

»Mon dieu!« Fontane winkte dem Kutscher mit einer heftigen Bewegung der rechten Hand. »Tun Sie doch etwas … fare … fate … fai qualcuno!«

Der Kutscher nickte. Er nahm von seinem Bock eine Peitsche, ließ sie ein paar Mal durch die Luft sausen und hieb zweimal auf den Rücken des armen Tieres.

»No, no, no!«, entrüstete sich Emilie, denn der Esel befand sich bereits auf dem Rückzug. Offenbar war er Schläge gewöhnt, denn er reagierte kaum auf sie, und dann war er in der Menge verschwunden.

»Sì, sì, sì!« Der Kutscher präsentierte Emilie die Peitsche wie ein Gewehr, streichelte sie und sagte auf eine Weise, die ihr anzüglich vorkam: »‘U urpacchiello«, bevor er zum Omnibus zurückkehrte, bei dem sich mittlerweile erste Fahrgäste eingefunden hatten.

Es handelte sich um ein Ehepaar, das Emilie bereits im Zug gesehen zu haben glaubte. Der Mann trug eine taubenblaue Redingote, einen übermäßig hohen Zylinder und an den Füßen Knopfstiefeletten, während seine hagere, ihn um Haupteslänge überragende Frau mit ihrem geblümten Sommerkleid und dem gelben Strohhut, von dem ein verwaschen blaues Band traurig nieder hing, zwar weniger schwitzte, aber auch keinen Schönheitswettbewerb in Karlsbad oder Spa gewonnen hätte, ja nicht einmal auf Usedom. Der Mann lüftete beständig den Zylinder und fuhr sich mit einem karierten Taschentuch über die Stirn, die Frau rief ein ums andere Mal zu dem Gehilfen, der ihre Siebensachen auf dem Dach des Omnibusses verstaute, »Attenzione! Attenzione!«, so als enthielte das Gepäck die englischen Kronjuwelen. Emilie warf ihrem Kofferträger einen Blick zu und deutete auf den Wagen ihres Hotels. Der Träger nickte und schleppte die Koffer zu dem Gehilfen, während sich der Kutscher auf den Bock schwang.

Der Gehilfe öffnete den Wagenschlag. Der Herr in der taubenblauen Redingote und seine Begleiterin stiegen als Erste ein. Fontane entlohnte den Träger, dann war er Emilie beim Einsteigen behilflich. Er murmelte ein »Buonasera«, deutete dann auf sich und seine Frau: »Tedeschi.«

»Ich habe mir fast schon gedacht, dass Sie auch aus Deutschland kommen«, sagte der Herr und erhob sich. Beinahe wäre er mit seinem Zylinder an den Himmel des Omnibusses gestoßen, aber er hielt rechtzeitig inne und stand nun in verkrümmter Haltung vor Fontanes. Er war ein sonnengebräunter Mittvierziger, aber er wirkte erschöpft und sein Lächeln gezwungen. Die Frau, nur wenig jünger, schien einen hellen Teint zu bevorzugen, von dem sich allerdings die Sommersprossen auf ihrer Nase umso auffälliger abhoben. Sie war ein rothaariger Typ, und sie hatte ihren Mund zu einem Strich verkniffen. »Im Ausland erkennt man einander, nicht wahr? Gestatten: Baurat Schwatlo aus Berlin. Meine Gattin.« Er ließ sich in die Polster fallen und lehnte sich zurück. Die Frau Baurat bestätigte mit einem knappen Nicken, die Ehefrau zu sein.

»Welch ein Zufall!«, rief Emilie aus. »Wir wohnen nämlich auch in Berlin.«

»Da kann man wohl nur auf gut Italienisch sagen: Tutto il mondo è paese. Oder auf gut Deutsch: Die ganze Welt ist ein Dorf.«

Fontane stellte sich und Emilie ebenfalls vor.

»Dann sind Sie wohl auch mit dem Zug von Rom gekommen?«, fragte er.

»Allerdings.« Schwatlo trug unter der Redingote eine kobaltblaue Weste über einem weißen Hemd, dessen hoher Kragen die Reise nicht unbeschadet überstanden hatte. Das Bändchen am Strohhut seiner Frau hing noch immer traurig herab.

»Es gab nichts zu essen«, sagte sie, ohne die Lippen allzu weit voneinander zu trennen.

Inzwischen hatte sich der Omnibus langsam in Bewegung gesetzt und bahnte sich einen Weg durch die Stände, Karren und Menschen. Die beiden Carabinieri kamen herangeritten und schauten mit gleichgültigem Blick in den Wagen.

»Haben Sie zufällig ein Vocabolario?«, wandte sich Emilie an die Baurätin. Der Omnibus rollte nun durch die Gassen der Altstadt, in denen ein noch größeres Gedränge herrschte als auf der Piazza, aber wie durch ein Wunder kam er ohne Zusammenstöße voran. »Unseres befindet sich nämlich in einem der Koffer.«

Frau Schwatlo presste eine Handtasche aus maure-doré, einem hellen Leder mit Goldschimmer, an ihren Leib, so als halte sie nicht nur die scugnizzi, die Gassenjungen, für ausgemachte Diebe, sondern auch ein honoriges Ehepaar wie die Fontanes. »Ich habe es immer bei mir«, sagte sie in einem leicht hochnäsigen Ton. »Man braucht es doch an jeder Ecke.« Sie ließ den Verschluss ihrer Handtasche aufschnappen, zog ein kleines, von häufigem Gebrauch abgenutztes Wörterbuch hervor und reichte es Emilie. Die blätterte es durch auf der Suche nach dem U.

»Mein Mann spricht recht gut Italienisch«, sagte die Rätin, »vielleicht kann er Ihnen behilflich sein. Carl?«

»Ja, meine Liebe. Was suchen Sie denn, Madame Fontane?«

»Urpacchiello«, entgegnete Emilie.

»Was soll das sein?«

»Der Kutscher nannte seine Peitsche so.«

»Nein, dieses Wort kenne ich nicht«, sagte Schwatlo. »Vielleicht ein Dialektausdruck. Die gewöhnlichen Leute sprechen eine Sprache, die nicht einmal im übrigen Italien verstanden wird. Finden Sie es?«

»Nein. Es gibt kein einziges Wort, das mit U-R-P beginnt.«

Befreit vom Staub und angetan mit einer leichten Abendgarderobe, begaben sich Fontanes eine Stunde nach ihrer Ankunft im Hotel in den Speisesaal. Emilie war nicht wenig enttäuscht. Die Herberge lag an der Via Chiatamone im Viertel Santa Lucia und somit unmittelbar am Golf von Neapel. Schon auf der Fahrt hatte sie mehrmals den Golf gesehen, und da sie sich durch die Reiseführer ebenso hindurchgearbeitet hatte wie ihr Mann, hatte sie erwartet, dass das Meer bei Sonnenuntergang die Farbe von rotem Wein annahm, so wie es schon Homer beschrieben hatte. Stattdessen hatte das Wasser einen bleifarbenen Ton, ganz so wie die herbstliche Ostsee.

An der Hoteltafel gesellten sich Fontanes wie selbstverständlich zum Ehepaar Schwatlo, und Emilie bekam auch zu ihrer Linken einen Tischnachbarn, der sich als Johann Heinrich Strassmann vorstellte – ein weiterer Deutscher also, und um die Überraschung komplett zu machen, wurde man schnell gewahr, dass er aus Lichterfelde bei Berlin stammte. Der kleine, dicke Mann mit Halbglatze, Stiernacken und flinken Augen unter schweren Lidern, der sich vermutlich der Sechzig näherte, bezeichnete sich als »Rentier und Propriétaire«, ohne anzugeben, was er denn eigentlich besaß: eine Fabrik, ein Handelsunternehmen, ein Landgut oder einfach nur Vermögen.

Kaum dass die Ministra serviert war, befand man sich bereits in einer angeregten Plauderei. Nach anfänglichem Zögern hatte sich Fontane als Schriftsteller zu erkennen gegeben, was wie immer eine gewisse Bewunderung auslöste, aber nicht die so sehr verhasste Frage, ob er denn davon leben könne.

Herr und Frau Schwatlo waren nicht zum ersten Mal in Neapel, es war ihr dritter Besuch, da sie die Landschaften Kampaniens so sehr liebten. Es erwies sich, dass der Baurat als Architekt für die Reichspost tätig war und ein Gebäude entworfen hatte, das fast jeder Berliner kannte: das Generalpostamt in der Leipziger Straße. Nun war ihm die Errichtung eines Postfuhramtes in der Oranienburger Straße übertragen worden, offenbar ein schwieriger Auftrag, der den erschöpften Eindruck erklärte, den er machte.

Strassmann nahm an dem Gespräch regen Anteil, und rasch kam man auf die antiken Bauwerke zu sprechen, von denen es in der Umgebung nur so wimmelte. Der Rentier schien sie fast alle zu kennen. Er hatte offenbar halb Süditalien bereist, hatte Paestum gesehen, Pompeji, Salerno, Sorrent. Der Höhepunkt seiner Reisen sei aber stets Neapel gewesen, erklärte er, und er maße sich an zu behaupten, nur seine Westentasche besser zu kennen.

»Planen Sie und Ihr Gatten auch Ausflüge in die Umgebung?«, erkundigte er sich bei Emilie. Von den Kellnern als besondere Köstlichkeit gepriesen, wurden nun Einsiedlerkrebse aus Pozzuoli aufgetragen.

»Sie meinen in Campania felice?«

»Genau das meinte ich.« Strassmann lachte. Dann deutete er auf die Krebse. »Pozzuoli, bei den Römern Puteoli geheißen und damals eine wichtige Hafenstadt, steht nämlich auf meiner Agenda. Dort gibt es das drittgrößte Amphitheater der antiken Welt zu bestaunen. Man könnte sich die Kosten für eine Retourkutsche teilen.«

»Sie interessieren sich offenbar sehr für das Altertum?«, fragte Emilie, während sie einen kritischen Blick auf die Krebse warf. Mochten sie auch noch so köstlich sein, sie waren schwer zu essen. Die Kellner brachten Schälchen mit Zitronenwasser.

»Um der Wahrheit die Ehre zu geben«, sagte Strassmann, »das Leben eines Rentiers und Eigentümers ist namentlich in Lichterfelde alles andere als aufregend. Man schneidet seine Coupons und erfreut sich eines wachsenden Vermögens sowie der Behaglichkeit eines großzügigen Hauses nebst Garten und einer kleinen Landwirtschaft, die aber eigentlich nur ein Steckenpferd ist. Und dann sind da noch die besten Freunde, die Bücher. Ich will nicht aufschneiden, aber alle wichtigen Werke, die jemals über die Antike verfasst wurden, befinden sich in meinem Besitz. Aber was nutzt all das Bücherwissen? Man muss die alten Steine sehen und berühren.«

»Und deshalb sind Sie in Italien«, stellte Emilie fest. Sie nahm beherzt einen Krebs und riss ihm die Scheren ab.

Strassmann folgte ihrem Beispiel.

»Bell’ Italia ist für mich beinahe zur zweiten Heimat geworden«, sagte er. »Jedes Jahr verbringe ich mehrere Wochen auf dem Stiefel. Es ist ein zauberhaftes Land. Aber ob es auch so glücklich ist, wie uns die Dichter weismachen?« Er hob die Schultern. »Der Mezzogiorno jedenfalls ist bitterarm. Ich fürchte, dass Armut nicht sonderlich glücklich macht.«

Emilie nickte und sog Krebsfleisch aus den Scheren. Ihr Mann sprach unterdessen mit Schwatlo über Schinkel, die gemeinsame Herkunft aus Neuruppin und natürlich auch über seine Bauten.

Seine hagere Gattin zerbrach mit ihren langen Fingern den Panzer eines Krebses und entwickelte dabei eine überraschende Kraft.

Emilie legte die Scheren auf das dafür vorgesehene Tellerchen.

»Wenn Sie so häufig in Italien sind, sprechen Sie sicher ausgezeichnet Italienisch«, sagte sie zu Strassmann.

»Ausreichend vielleicht, aber nicht ausgezeichnet«, wehrte der bescheiden ab.

»Ich möchte Sie nämlich nach einem bestimmten Wort fragen«, sagte sie. »Vermutlich handelt es sich um einen Dialektausdruck.«

»Nun, ob ich damit dienen kann? Das Napoletano wird nicht einmal …«

»Ja, das habe ich schon gehört. Es wird nicht einmal außerhalb Neapels verstanden.«

»Ich glaube, man will es nicht verstehen. Es gilt als wenig vornehm. Welches Wort bereitet Ihnen denn solchen Kummer?«

»Urpacchiello. Der Chauffeur des Hotelomnibusses nannte seine Peitsche so, und ich hatte den Eindruck eines mokanten Untertones.«

»Dieses Wort kenne ich nicht«, sagte Strassmann und beugte das Haupt tief über seinen Teller.

Zweites Kapitel

3. November 1874

Nach einer in kurzem, schwerem Schlaf verbrachten Nacht erwachte Emilie bereits um halb sieben; obwohl sie die Fensterläden geschlossen hatte, fiel durch deren Ritzen ein Dämmer, in dem sie die Uhr erkennen konnte. Sie trat in ihrem Schlafgewand ans Fenster, öffnete die Läden und schaute hinaus. Der Anblick, der sich ihr darbot, entschädigte sie für die miserable Nacht.

Unmittelbar vor ihr, vom Hotel nur durch die Via Chiatamone geschieden, erstreckte sich der Golf. Ein paar Fischerboote kehrten zurück, eine Dampffregatte, die mit Kanonen bestückt war, lag reglos und mit eingezogenen Segeln neben einem altertümlichen Kastell, dessen Namen Emilie nicht wusste. Als sie den Kopf ein wenig vorneigte und nach links blickte, entdeckte sie den Beherrscher Neapels, den Doppelkegel von Monte Somma und Vesuv, der sie an die Höcker der Kamele im Berliner Zoologischen Garten gemahnte. Eine Rauchfahne über dem Vesuv bewies, dass der Vulkan nicht erloschen war.

Das eigentliche Spektakel jedoch war der Sonnenaufgang. Genau in der Rundung zwischen den Höckern erschien jetzt il sole. Emilie musste die Augen zusammenkneifen, aber dieses Schauspiel wollte sie sich nicht entgehen lassen.

Das Meer jedoch enttäuschte sie erneut. Sie kannte es von den unzähligen Gemälden deutscher Maler und von den handkolorierten Postkarten, die von jenen Freunden geschickt wurden, die ihr Mann italianissimi zu nennen pflegte, von den Italien-Enthusiasten à la Strassmann. Auf diesen Gemälden und Karten war das Wasser des Golfs immer von strahlendem Blau.

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!