2,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Summer Books

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Sprache: Deutsch

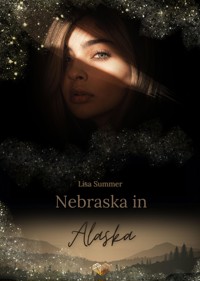

Einmal eine Verbrecherin, immer eine Verbrecherin?

Nebraska wird ausgerechnet ins kalte und verschneite Alaska auf ein Internat für kriminelle Jugendliche geschickt.

Doch auch dort, mitten im Wald und von wilden Tieren umgeben, geht nicht alles mit rechten Dingen zu.

Es dauert nicht lange, und plötzlich scheint das ganze Internat gegen sie zu sein, dabei hat sie doch gar nichts angestellt.

Aber wer ist dann für die mysteriösen Fälle im Internat und dem Nachbardorf verantwortlich, wenn nicht die Neue?

Als schließlich ihre Zimmergenossin verschwindet, ist der Fall für die anderen klar.

Nur Joe, der geheimnisvolle Junge aus dem Dorf, hält weiterhin zu ihr.

Doch wird er ihr auch noch helfen, wenn er erfährt, warum sie überhaupt auf dem Internat ist und was die Geschehnisse mit ihrer Vergangenheit zu tun haben?

Der Roman ist ein Einzelband mit 240 Taschenbuchseiten und in sich abgeschlossen.

Weitere Jugendbücher der Autorin:

Observe - Die neue Welt

Observe - Die andere Seite

Observe Sammelband

Ich kann dich verdammt gut riechen

Die Farben meiner Hoffnung

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Nebraska in Alaska

Inhalt

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

Impressum

Kapitel 1

Wo war ich? Es dauerte einen Moment, bis das Taubheitsgefühl aus meinen Gliedern wich. Ich setzte mich auf und blickte aus dem Fenster. Draußen war es hell geworden. Autos fuhren dicht an uns vorbei. Ich suchte nach einem Anhaltspunkt, wo wir waren, doch da war nichts. »Wo sind wir?«, fragte ich den Fahrer.

»Wir passieren gleich die Grenze zu Indiana«, kam es im rauen Ton von vorne.

Irgendwie hatte ich es geschafft, Ohio und Pennsylvania zu verschlafen. Die Landschaft hatte sich verändert. Alles war grüner und eintöniger geworden.

»In einer halben Stunde machen wir eine Pause. Du bleibst sitzen, bis wir dir etwas anderes sagen«, sagte der Mann neben dem Fahrer in barschem Ton. Dennoch wirkte er weniger unhöflich als der Fahrer, nur sehr autoritär. Bestimmt war er lange beim Militär gewesen.

Ich nickte und versuchte, so taff wie möglich auszusehen. Es war nicht leicht, dem strengen Blick, den er mir jetzt zu warf, standzuhalten.

Ich wollte selbstbewusst wirken, mir nichts anmerken lassen. Ich hatte keine Ahnung, was sie mit mir anstellen würden, wenn ich Schwäche zeigte. Erst vor ein paar Monaten hatte Mum mir erzählt, dass zwei ihrer Festgenommenen auf dem Weg ins Gefängnis schwer verletzt wurden. Wie genau, wollte sie nicht sagen. Vielleicht waren es auch andere Häftlinge gewesen, die überführt wurden; aber auch dann bedeutetet es, dass die Wachen sich einen Dreck um ihre Unversehrtheit geschert hatten.

Ich starrte weiter aus dem Fenster und überlegte, wohin die vielen Autos neben uns gerade fuhren. Vielleicht waren sie auf dem Weg zu einer Spätschicht und manche nutzen sicherlich noch das gute Wetter für einen Ausflug oder Kurzurlaub, ehe bald der Herbst einkehrte.

Wir fuhren ab und der Bus rollte langsam aus. Der Rastplatz, auf dem wir nun stehen blieben, lag direkt am Highway.

»Können wir sie aufs Klo lassen?«, hörte ich die tiefe Stimme des Beifahrers.

»Sie ist die Tochter des Captains. Ich glaube nicht, dass sie Ärger machen wird.« Die Stimme des Fahrers klang bedachter als erwartet.

»Na, grundlos wird sie hier aber nicht drinnen sitzen.« Der Beifahrer, ein prolliger Mann mit Glatze und Bomberjacke, schaute zu mir rüber. »Steh auf«, sagte er, dann schloss er das Türgitter auf, das den Gefangenenbereich vom Cockpit des Kleinbusses trennte.

Ich musste mich so hinstellen, dass er meine Hände gut sehen konnte. Dann löste er die Kette, die die Handschellen mit der Verankerung im Boden des Busses verband und führte mich hinaus.

Inzwischen war es früher Nachmittag geworden. Ich hatte seit fünf Uhr morgens nichts mehr gegessen, geschweige denn getrunken. Sofort umgab mich ein leichter Schwindel, als ich hinaus in die sengende spätsommerliche Hitze trat.

»Was hast du angestellt?«, wollte der Mann in der Bomberjacke wissen, der meinen Arm fest im Griff hatte, während er mich am Rasthaus vorbei in Richtung Toiletten führte.

»Schwere Körperverletzung. War aber nur ein Versehen«, sagte ich so unschuldig, wie ich konnte. Es war wirklich nur ein Versehen! »Und Hausfriedensbruch.«

Er nickte wissend, als hätte er all das in meiner Akte längst gelesen. Vielleicht stand in den Überführungspapieren aber auch gar nichts dazu drinnen. Keine Ahnung. »Und Sachbeschädigung«, fügte ich kleinlaut hinzu. »Dann noch Alkoholmissbrauch Minderjähriger und -« Den Rest ließ ich aus. Die Erinnerung daran, was in jener Nacht passiert war, schmerzte noch immer zu sehr. Schließlich war er ein unschuldiger Junge gewesen. Gerade einmal sieben. Und ich hatte sein Leben versaut!

»Ist gut«, unterbrach er mich. Dann schüttelte er den Kopf. »Erwartet man nicht von der Familie des Captains.«

Der Captain des Departments von New York war meine Mutter. Aktuell fragte ich mich noch, ob sie mein Fluch oder Segen war. Wenn ich später im Strafvollzugsinternat ankommen würde, würde ich es erfahren. Sie hatte viele Kontakte spielen lassen, um mich vor dem richtigen Knast zu schützen. Trotzdem hielt sie mich für die missratene Tochter. Das wurde mir spätestens bei jenem Blick, den sie mir im Gerichtssaal zugeworfen hatte, deutlich.

Der Beifahrer schob mich unsanfter als nötig in die Klokabine. Dass er mitten in der Damentoilette stand, schien ihn nicht zu stören. »Ich warte hier. Es gibt keinen anderen Ausgang, also mach keinen Blödsinn.«

»Hatte ich nicht vor«, raunte ich leicht genervt. Ich war hungrig, und trotz der verschlafenen Fahrt auch unglaublich müde. Wenn man nicht wusste, wie das Leben weitergehen würde, war der eigene Schlaf immer eher mäßig als erfüllend.

Es war nicht einfach, sich die Hose in Handschellen hinunter zu ziehen, doch viel schwieriger war das Abwischen und Anziehen im Nachhinein. Vermutlich hatten es Männer leichter.

Bomberjacke brachte mich zurück zum Bus, wo der Fahrer mich Zigarette rauchend in Empfang nahm.

»Ich habe Hunger«, meldete ich mich zu Wort.

Als Antwort bekam ich eine Qualmwolke ins Gesicht gepustet. Sofort musste ich husten.

Der Fahrer nickte Bomberjacke zu. »Bring ein paar Sandwiches mit und für mich ne Cola.« Er blickte fragend zu mir rüber.

»Nur Wasser«, murmelte ich, dann stieg ich ein.

Es dauerte nicht lange, bis Bomberjacke zurückkam und mir eine durchnässte Papiertüte voller Mayonnaise und eine Flasche in die Hand drückte. »Iss, danach muss ich dich wieder fest machen und wir fahren weiter.«

Ich schlang das Sandwich runter, als wäre es die erste richtige Mahlzeit nach Jahren. Wobei, wahrscheinlich hätte ich es dann mehr genossen, doch mein Magen knurrte schon wieder laut vor Hunger.

Bomberjacke sicherte mich erneut, dann stieg er nach vorne und tauschte mit dem Fahrer den Platz. Jetzt war er offensichtlich dran.

Ich lehnte meinen Kopf gegen die Scheibe und genoss die Kälte des Glases. 365 Tage – so lange würde es dauern, bis ich diesen Highway ein nächstes Mal passieren würde. Meine Augen fielen erneut zu. So nah wie jetzt würde ich meiner Heimat New York ein ganzes Jahr nicht mehr sein. Und dabei waren wir schon jetzt drei Staaten weiter. Ab Morgen war Alaska meine Heimat. Nebraska in Alaska. Wie passend.

Kapitel 2

Der Bus wurde langsamer, dann gab er ein letztes Grollen und Knattern von sich, ehe die Geräusche des Motors erstarben. Es war spät, vermutlich Nacht. Genau wusste ich es nicht. Auf dem letzten Highway, ehe wir abfuhren und nur noch Landstraßen passiert hatten, gab es einen schweren Umfall. Zwei LKWs hatten quer über die Fahrbahn verteilt gelegen. Das hatte unseren Zeitplan ordentlich durcheinandergebracht. Zumindest klang das Gezeter des Fahrers ganz danach.

Wäre das schwache Licht einer Laterne in der Ferne nicht gewesen, hätte man meinen können, wir wären mitten im Nichts gestrandet. Nur Dunkelheit und ein paar tiefhängende Äste irgendwelcher Nadelbäume, die die Fenster des Busses streiften, waren um uns herum.

Bomberjacke öffnete die Tür und löste meine Kette. Nach vier weiteren Pausen während der Fahrt und einem erneuten Fahrerwechsel waren wir beide geübt darin, mich zu entsichern, sodass es schnell ging.

»Endlich da?«, fragte ich müde und aus dem Fenster blickend.

»Ja, willkommen in Alcatraz. Dann mal alles Gute«, scherzte er. Ganz so sicher schien mir die Anlage jedoch nicht zu sein. Bomberjacke war sichtlich müde, dennoch konnte er sich ein schiefes Grinsen zum Abschied nicht verkneifen. Eigentlich war er ganz nett gewesen. Jedenfalls hatte er mir die Fahrt ein wenig erträglicher gemacht.

Die Tür nach draußen öffnete sich und kalter Wind schlug mir entgegen. Meine langen braunen Haare peitschten mir durchs Gesicht und Gänsehaut zog sich über meine spindeldürren, blassen Arme. Eine Jacke trug ich nicht. Nur ein einfaches T-Shirt mit V-Ausschnitt. Dank der Handschellen konnte ich meine Arme nicht einmal richtig warmrubbeln.

Aus der Ferne sah ich, wie jemand von der Lichtquelle aus auf uns zu kam. Das musste Cathrine May sein. Meine Mutter hatte mir einmal von ihr erzählt, und doch hatte ich sie mir gänzlich anders vorgestellt. Weniger streng, irgendwie herzlich. Jetzt, mit den schmalen Lippen und dem eng-hochgesteckten Dutt, sah sie jedoch alles andere als mir wohlgesonnen aus. Meine Mutter und Mrs. May kannten sich noch von früher aus der Polizeiakademie. Beide hatten in New York studiert, und während meine Mutter bei der Polizei geblieben war, zog es die Internatsleiterin der Liebe wegen nach Alaska. Das war alles, was bei mir hängenblieb. Schon damals, es war sicherlich drei oder vier Jahre her gewesen, als wir über sie gesprochen hatten, konnte ich nicht nachvollziehen, wie man freiwillig in diese beschissene Kälte mitten ins Nichts ziehen konnte. Alaska – was will man denn hier?

Mit jedem Schritt, den Mrs. May näher kam – zumindest vermutete ich, dass sie es war – wurde das Flattern in meinem Magen stärker. Ich schluckte und versuchte, meine Nervosität zu unterdrücken.

Es war schwer zu glauben, dass ich wirklich hier war. Vor ein paar Wochen hatte ich noch in einem bescheidenen Vorort von New York gelebt. Nun stand ich hier, bibbernd in der eisigen Kälte, und wartete auf mein Schicksal.

Die Frau vor mir trat ins Licht der Scheinwerfer und nickte den beiden Fahrern zu. Hinter ihr, in der Dunkelheit, sah ich einen Schatten vom Haus aus auf uns zu huschen. Sicherlich ein Wachmann, schoss es mir sofort durch den Kopf. Und tatsächlich, als die kräftige Gestalt näherkam, erblickte ich die graue Uniform, die ich bereits in der Broschüre zu dieser Knastschule gesehen hatte.

Der Mann blieb gut zwei Schritte hinter der Frau stehen und musterte mich.

»Willkommen. Sie sind spät, ich habe Sie alle schon vor fünf Stunden erwartet.« Ihre Stimme klang rau, ein bisschen so, als wäre sie erkältet.

»Ein Unfall auf dem Highway.«

»Und Sie haben kein Telefon?« Man merkte, dass sie schon jetzt genervt von unserer Ankunft war. Ob sie immer so zu Gästen war?

Der Fahrer murmelte etwas von »schlechtem Empfang« und sah betreten zu Boden. Von seinem taffen Auftritt während der Fahrt war nichts mehr zu spüren.

Jetzt wendete sie sich an mich. »Ich bin Mrs. May. Die Leiterin dieser Einrichtung. Sie sind dann wohl Miss Campbell?«

Ich nickte.

»Schön.« So, wie sie es sagte, klang überhaupt nichts schön! »Ich habe gestern Abend noch mit Ihrer Mutter sowie der Richterin gesprochen. Nachdem, was Sie alles angestellt haben, können Sie von Glück reden, dass ich noch einen Platz in dieser Schule frei hatte. Wenn Sie morgen − falls Sie überhaupt groß Gelegenheit haben werden − mit ihren Kameraden sprechen, werden Sie feststellen, dass die meisten es sehr zu schätzen wissen, ihre Strafe hier ableisten zu dürfen. Ich hoffe, Sie werden irgendwann ebenso denken. Nun gucken Sie mich nicht so an! Sie haben mehr auf dem Kerbholz als die meisten, die meine Türschwelle betreten.«

Ich schluckte. Dann nickte ich. Als ich nicht antwortete, sprach sie weiter. »Ich bin es eigentlich gewohnt, dass es meinen neuen Schützlingen die Sprache verschlägt, wenn sie hier ankommen. Dennoch hätte ich von Ihnen anderes erwartet. Vielleicht hat Ihre Mutter doch größer getönt als nötig. Nun denn, es ist kalt und ich bin müde. Der Wärter wird Sie auf Ihr Zimmer begleiten. Folgen Sie ihm.«

Sie nickte dem Wachmann neben der Tür zu und er trat vor mich. Der Mann nahm die Sporttasche, in der ich hastig das Wichtigste zusammengepackt hatte und blieb neben mir stehen. Dann kam Bomberjacke und schloss endlich meine Handschellen auf. Freiheit – zumindest ein ganz kleines Stück. Meine Handgelenke waren gerötet vom Stahl und ein leichter Abdruck zeichnete sich auf meiner blassen Haut ab, die im Scheinwerferlicht weiß schimmerte.

Mrs. May unterschrieb noch meine Überführungspapiere, dann ging sie zum Haus.

Der Wachmann zeigte mit seiner freien Hand zum Eingang. Ich winkte meinen Begleitern zum Abschied, dann stapfte ich ihm hinterher.

Hinter uns röhrte der Bus erneut auf, dann wurde es einen Augenblick dunkel, ehe der Weg vor uns in rotes Licht getaucht wurde. Der Bus hatte gewendet und nun waren es nur noch die schwach leuchtenden Rücklichter, die mir halfen, nicht über irgendwelche Wurzeln zu stolpern.

»Hier lang«, sagte die tiefe Männerstimme vor mir und wies mir den Weg. Mrs. May war bereits ins Innere des Gebäudes verschwunden. Hier und da ging ein Bewegungsmelder an, während wir den Waldweg zum Haus passierten, und erleuchtete die Nacht.

Das Haus schien wie ausgestorben, als wir das dunkelgrün gestrichene Portal öffneten und eintraten.

Ein leises »Oh« entwisch mir, als ich die vier oder fünf Meter hohe Decke aus Naturstein und die schweren Balken erblickte. Wie ein Fachwerk erstreckten sich die Balken über mir und verschwanden in der Dunkelheit. Das Haus musste zwei oder drei Geschosse haben. Wobei ich die höchsten Fenster draußen nur erahnt haben konnte.

»Hier unten befindet sich der Speiseraum, das Foyer und die Schulküche. Im Hinterhof sind außerdem eine Werkstatt sowie die Stallungen und ein Gewächshaus. Die beiden Klassenzimmer sind im ersten Stock und die Schlafräume im zweiten Obergeschoss. Der Mädchenschlaftrakt links, der Schlaftrakt der Jungen rechts. Auf jeder Etage gibt es zwei Toiletten und in jedem Schlaftrakt ein größeres Gemeinschaftsbad. Alles verstanden?«

»Küche, Foyer, Werkstatt und Toiletten hier unten. Klassenzimmer in der eins und Schlafräume unterm Dach«, wiederholte ich.

»Fast, es gibt noch zwei Turmzimmer. In einem ist die kleine Bibliothek untergebracht, im anderen das Büro der Leitung.«

Ich nickte. »Wo schlafen Sie?«, brach es neugierig aus mir heraus.

Er stockte. »Ich wüsste nicht, was es Sie angeht. Aber ich versichere Ihnen, dass wir stets in der Nähe sind.« Er führte mich eine hölzerne Treppe hinauf, die laut unter unseren Tritten knarzte.

Dann konnte es nicht weit sein. Sicherlich gab es irgendwo im Wald ein Bediensteten-Haus.

»Sie können diese Nacht alleine verbringen. Wir haben früher mit Ihrer Ankunft gerechnet, doch nun schläft Ihre Mitbewohnerin bereits. Um halb sieben ist Zimmerkontrolle, im Anschluss erwartet man Sie im Speiseraum. Um halb acht beginnt der Unterricht. Seien Sie pünktlich.«

»Ich habe keinen Wecker«, sagte ich.

Der Wachmann blieb stehen. Gedämpftes Licht aus einer alten Laterne an der Wand schien auf sein Gesicht. Er sah jung aus, vielleicht um die dreißig. Dennoch hatte er bereits graue Strähnen. Sein Haaransatz war zurückgegangen und offenbarte eine in Falten gelegte Stirn. Leichte Augenringe umrahmten seine braunen Augen. »Um halb sechs ertönt unter der Woche der Weckgong. Am Wochenende um sieben. Ich denke nicht, dass Sie ihn überhören werden. Ansonsten wird Karl Sie spätestens gegen sechs wecken.«

»Wer ist Karl?«, fragte ich verwirrt und stellte mir einen kantigen Wachmann mit Trillerpfeife vor.

»Der Hahn«, antwortete er monoton und bog in den Mädchenschlaftrakt ab. Abrupt blieb er vor einer schmucklosen Tür mit der Aufschrift Gäste stehen. »Heute Nacht können Sie hier schlafen. Ab Morgen ist Zimmer 7 Ihres.«

Er schloss das Gästezimmer auf und ich hievte meine Tasche hinein. Dann ging ich zum Fenster, kippte es und schloss den dunklen Vorhang. Draußen rief eine Eule und der Wind rauschte sanft über die Baumspitzen.

»Noch Fragen?« Der Wachmann blieb im Türrahmen stehen, während ich mich aufs Bett fallen ließ, das unter mir knarzte, als wäre es ewig nicht benutzt wurden.

»Ja, wo finde ich hier oben das Bad?«

»Gleich gegenüber, aber seien Sie leise. Geduscht werden darf außerdem nur morgens von halb sechs bis halb sieben, an den Wochenenden bis acht, und abends von sieben bis zehn. Außerhalb dieser Zeiten ist das Wasser in den Duschen abgestellt. Falls Sie morgen früh duschen möchten, liegen Handtücher in ihrem Schrank bereit. Gute Nacht.«

Er trat einen Schritt zurück und schloss die Tür. Ich lauschte noch ein paar Sekunden lang seinen Schritten, ehe ich mich im Zimmer umsah. Es war karg eingerichtet. Ein Bett, aus dem man ein weiteres Bett ausziehen konnte, weiße, makellos zurecht gezupfte Bettwäsche, ein schmaler Schrank und ein Schreibtisch, auf dem ein Kugelschreiber und ein Schreibblock lagen. Mit drei großen Schritten hatte ich das Zimmer durchquert und stand vor dem Kleiderschrank. Außer ein paar Handtüchern und Bettwäsche war er leer. Es machte keinen Sinn, meine Sachen für nur eine Nacht einzuräumen, also schloss ich ihn wieder. Aus meiner Tasche kramte ich meinen Kulturbeutel, Schlafsachen und Hausschuhe heraus, dann schlich ich mich ins Bad. Instinktiv griff ich auch in die Seitentasche, wo ich sonst immer mein Handy und den Laptop hingesteckt hatte, doch das Fach war leer. Man hatte mir beides abgenommen und an meine Mutter übergeben, als ich in den Sicherheitstransporter hierher eingestiegen war. Es fühlte sich komisch an, diese beiden Gegenstände nicht bei sich zu haben. Als würden sie mir nicht schon genug Freiheit nehmen, indem sie mich nach Alaska schickten ...

Kapitel 3

Es war früh, zu früh! Noch immer surrte der Hall des alles übertönenden Weckgongs in meinen Ohren. Ich drehte mich noch einmal um und schloss für einen winzigen Augenblick meine Augen. Als ich sie wieder öffnete, war es fast sechs. So ein Mist! Ich packte rasch meine Sachen zusammen und schlich rüber ins Bad, als der Gang frei war. Ehe mich die anderen Mädchen im Trakt sahen, wollte ich ordentlich aussehen. Nicht total verschwitzt und zerzaust von der Nacht. Ich hatte mein Duschzeug in das leere Fach, an dem bereits mein Name angebracht war, geräumt und bin fix unter die Dusche gehuscht. Und genauso schnell zur Seite gesprungen, als das eiskalte Wasser meinen großen Zeh berührt hatte.

Himmelherrgott, so früh wollte ich nicht an einem Herzinfarkt sterben. Es dauerte bestimmt drei oder vier Minuten, bis das Wasser eine Temperatur hatte, unter der ich es aushielt.

Kaum hatte ich mein Handtuch umgewickelt, hörte ich Stimmen auf dem Gang. Na super. Ich konnte mir wirklich Besseres vorstellen, als nackt meine Mitstreiterinnen zu begrüßen.

Die Stimmen rückten näher. Ich zupfte mein Handtuch zurecht, packte mein Duschzeug zurück ins Fach und flüchtete gerade rechtzeitig auf die Toilette und schloss hinter mir ab.

»Sieh mal«, drang eine Stimme hinter der Klotür zu mir durch. Sie klang jung und doch irgendwie hart, abgehärtet. Ich stellte mir ein Mädchen aus der Bronx vor: muskulös, strenger Pferdeschwanz oder Rastazöpfe, vielleicht ein paar Narben von Straßenkämpfen. Ehrlich gesagt hatte ich keine Ahnung, wie die Mädels dort aussahen. Meine Mutter hatte immer versucht, mich aus der Gegend fern zu halten. Aber ungefähr so stellte ich mir die Ganggirls vor.

»Was meinst du?«, fragte nun eine wesentlich sanftere Stimme. Die junge Frau, oder war es noch ein Mädchen?, klang ruhig, fast schon besonnen.

»Die Neue ist da.«

Verdammt, woher wussten sie das? Instinktiv zog ich meine Beine an, damit meine Füße nicht unter der Toilettentür zu sehen waren und hielt die Luft an. »Wann ist sie wohl gekommen? Ich hab Sam eben auf dem Flur gesehen, sie wollte zu Caleb. Da meinte sie, die wäre noch nicht da.«

»Keine Ahnung, jetzt ist sie es offenbar. Nebraska.« Das taffere Mädel schnaubte, nachdem sie meinen Namen aussprach und mir wurde klar, dass sie nicht mich, sondern mein Duschzeug entdeckt hatten. »Vielleicht hat Mrs. May sie im Gästezimmer schlafen lassen«, sagte die sanftere, quirligere Stimme, die sich von der Toilettenkabine zu entfernen schien. Jemand drehte das Wasser im Duschraum nebenan auf.

»Vermutlich. Verdammt ist das kalt!«

Ich wartete noch ein paar Sekunden, dann spickte ich um die Ecke und huschte hinaus. Zum Glück lag die Tür so, dass man vom Eingang aus nicht auf die Duschen blicken konnte. Ich griff nach den Klamotten in meinem Fach und stahl mich auf den leeren Flur und rasch zurück ins Gästezimmer. Zumindest war dies mein Plan gewesen, doch es war zugeschlossen. Hatte ich die falsche Tür erwischt? Mein Blick ging den Flur auf und ab. Das konnte nicht sein. Das Gästezimmer war direkt gegenüber dem Badezimmer gewesen, dessen war ich mir sicher!

Von der Treppe her waren Schritte zuhören, während die Stufen ein lautes Knarzen von sich gaben. Ich zuckte zusammen und überlegte einen Augenblick, zurück ins Bad zu flüchten, um mich dort anzuziehen. Doch dann würde ich auf die Mädels treffen und zumindest die eine von ihnen klang nicht so, als würde ich mir gleich am ersten Tag vor ihr die Blöße geben wollen.

Diese Sam musste meine neue Mitbewohnerin sein und ganz offensichtlich war sie nicht da. Vielleicht hatte man meine Tasche in mein neues Zimmer gebracht? Ohne weiter darüber nachzudenken, ging ich mit straffen Schritten den Gang entlang und riss die Tür von Zimmer 7 auf. Mein Herz klopfte aufgeregt, als grelles Deckenlicht mich blendete. Dann drehte sich jemand um, trat rasch vors Fenster und warf einen Schatten auf den grauen Teppichboden.

»Schon mal was von Anklopfen gehört?« Sie klang nicht sauer, aber genervt. Sam, falls sie es war, hielt es offenbar nicht für nötig, sich umzudrehen. Stattdessen blieb sie vor dem vergitterten Fenster stehen und starrte nach draußen. Ihre blonden Haare waren zu einem lockeren Zopf geflochten und ihr heller Teint verlieh ihr ein markantes Aussehen. Erst, als ich die Tür schloss, drehte sie sich langsam zu mir um.

»Hi, ich bin Nebraska«, stellte ich mich nervös vor und bemühte mich, mein Handtuch festzuhalten. »Ich glaube, wir teilen uns das Zimmer.«

Sie rümpfte die Nase und musterte mich skeptisch. »Sam«, antwortete sie knapp und mit einem Hauch von Misstrauen in ihrer Stimme. »Du bist also die Neue. Dachte, du kommst früher.«

Ich spürte, dass etwas nicht stimmte. Ihre Körpersprache und ihr Blick verrieten, dass sie mich nicht besonders mochte. Ein unangenehmes Schweigen hing in der Luft, als ich versuchte, die Spannung zu durchbrechen.

»Ist alles in Ordnung?«, fragte ich vorsichtig und legte meine Schlafkleidung auf den Tisch. »Ich will dir keine Probleme machen, hab schließlich nicht darum gebeten, hier zu sein.«

Sam schnaubte leicht und rollte mit den Augen. »Mal sehen«, antwortete sie sarkastisch. »Ich hoffe nur, du bist nicht so eine, die sich in alles einmischt und meine Sachen durchwühlt.« Ihr Blick glitt zum Schrank und einem der zwei Betten, offenbar ihrem.

»Hatte ich nicht vor«, sagte ich mit Bedacht. »Wo kann ich meine Sachen hin packen?«

Sam drehte sich wieder um. Kurz dachte ich, sie wollte meine Frage ignorieren, doch dann zeigte sie auf den Schrank neben der Tür. Ich öffnete ihn und sah meine Tasche auf der unteren Ablage liegen.

»Wer hat die hier reingestellt?«, fragte ich, und zog eine Schublade heraus, um mein Zeug einzuräumen. Außer ein paar Klamotten hatte ich eh nicht viel mit.

»Tanja. Eine Art Hausdame, oder wie ihr verwöhnten Gören sie nennen würdet. Du hast sie knapp verpasst.«

»Verwöhnte Gören?«, fragte ich überrascht.

»Das bist du doch, oder nicht? Tochter des Captains.« Wie konnte sie das wissen? Meine Hände wurden ganz kalt beim Gedanken daran, was sie noch alles zu wissen vermochte.

»Deine Mutter war es übrigens, die mich das erste Mal einbuchten ließ«, schloss sie an. Sie drehte sich erneut zu mir um und ich sah den blanken Hass in ihren Augen.

»Ich bin nicht meine Mutter! Und ich kann dir versichern, dass ich deine Privatsphäre respektieren werde«, erklärte ich ruhig und versuchte, einen kühlen Kopf zu bewahren, während mein Puls drohte, meine Adern zu zerplatzen. »Wenn du etwas brauchst oder irgendwelche Regeln hast, lass es mich wissen, okay?«

Sam schnaubte erneut und wandte sich wieder dem Fenster zu. »Ich brauche nichts von dir«, sagte sie kalt. »Lass mich einfach in Ruhe.«

Ich zog unwirsch meine Augenbrauen in die Höhe und schüttelte den Kopf. Was für eine Diva, schoss es mir durch den Kopf. Ich räumte rasch alles in den Schrank, dann ließ ich mich auf eines der Betten fallen. Da der Nachttisch daneben leer war, durfte es meines sein.

»Das war nicht sehr schlau«, sagte sie, ohne aufzuschauen.