4,50 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Maniac Ediciones

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

- Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Ähnliche

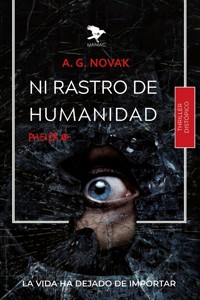

Portada

NI RASTRO DE HUMANIDAD

PH 5.1 CK 0-

Página de título

NI RASTRO DE HUMANIDAD

PH 5.1 CK 0-

A. G. NOVAK

Copyright

NI RASTRO DE HUMANIDAD

PH5.1 CK0-

Primera edición Maniac Ediciones: 2024

© del texto: A. G. Novak 2024

ISNI: 0000 0005 1390 5500

© del diseño y cubierta de esta edición: Maniac Ediciones

www.maniacediciones.com

Libro electrónico de ePUBoo.com

ISBN: 978-84-128440-5-4

Depósito legal: DL SG 38-2024

Quedan prohibidos, dentro de los límites establecidos en la ley y bajo los apercibimientos legalmente previstos, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, ya sea electrónico o mecánico, el tratamiento informático, el alquiler o cualquier otra forma de cesión de la obra sin la autorización previa y por escrito de los titulares del copyright. Diríjase a [email protected] si quiere reproducir algún fragmento de esta obra.

Preámbulo

Herrera bajó del coche contrariado. Una llamada del inspector jefe lo había sacado de una barbacoa familiar en su día libre para hacerle ir a ese lugar apestoso plagado de ratas. No respetar los descansos empezaba a convertirse en una mala costumbre.

La carga de trabajo se había multiplicado desde hacía casi un año, parecía que los locos se coordinaban para tocarles las narices al mismo tiempo y no dejarles ni respirar.

Estaba harto.

Vio a su compañero apoyado sobre al capó del coche. Lo esperaba cerca de la zona acordonada con la mirada clavada en el móvil. Por la colección de colillas que había en el suelo, ya debía llevar un buen rato en el lugar de los hechos.

—No sé cómo eres capaz de ver la pantalla entre tanto humo —escupió Herrera.

El otro lo miró sin contestar y levantó una ceja al ver la indumentaria informal, casi deportiva, del recién llegado, que contrastaba con el sobrio traje negro que él solía vestir cuando trabajaba. No se molestó en forzar un saludo amistoso que no le nació, y Herrera anticipó que lo que le esperaba dentro iba a cortarle la digestión de las tiernas costillas a las que tuvo que renunciar a medio comer.

Dos agentes de uniforme se apartaron para dejarles acceder al pequeño edificio abandonado y se guiaron por la luz que se veía en una habitación del fondo que les permitió distinguir en penumbra las paredes de hormigón salpicadas de humedades y olvido.

Al acercarse, a Herrera le sorprendió ver a dos unidades completas de la científica arremolinadas sobre lo que debía ser la escena del crimen. En cuanto avanzó, comprendió la necesidad de tanta mano experta.

En total había siete víctimas, todos hombres jóvenes. Los cuerpos estaban desnudos y colocados en alguna suerte de escenificación grotesca y teatral.

Quien hubiera hecho eso debió de tomarse su tiempo.

Uno de ellos estaba abierto en canal y las tripas se deslizaban hacia abajo mientras un segundo cadáver, de un chaval de no más de veinte años, estaba ubicado de tal forma que parecía comerse los intestinos de la primera víctima. Otros dos aparecían decapitados, sentados con la espalda apoyada en la pared y las cabezas colocadas sobre sus propias manos.

Herrera percibió el hedor de la sangre coagulada y las evacuaciones involuntarias de las víctimas entrando a raudales por sus fosas nasales. Trató de mantener la pose profesional de más de quince años de experiencia y quiso alienarse ante aquel cuadro macabro.

Fue imposible.

El inspector corrió hacia el exterior y se inclinó para tomar aire mientras le sobrevenían unas fuertes arcadas que, tras un par de acometidas, no fue capaz de frenar.

PARTE I

Capítulo 1

Magda Romero llegó a la comisaría del distrito de Tetuán, se identificó y aguardó con paciencia a que alguien la recibiera. Al cabo de un par de minutos apareció el inspector Herrera, encargado del caso.

El joven policía observó a la jefa de grupo de la UDEV con curiosidad. Era una atractiva mujer vestida con tejanos, cazadora de cuero y botas de suela gruesa, una indumentaria que distaba mucho de la imagen de los jefes que tenía en la cabeza.

—¿Inspectora Romero?

—Correcto —dijo Magda alargando la mano para estrechar la de Herrera, que se echó hacia atrás y entrecerró los ojos.

—La verdad es que no sé para qué se ha molestado en venir. No me malinterprete, valoramos la colaboración, pero, en mi humilde opinión, creo que este asunto empieza y acaba en la brutalidad entre bandas que se volvió extrema por el consumo de drogas de diseño.

—Es muy probable que tenga usted razón.

—Entonces, ¿por qué ha venido por un caso cerrado?

—Hasta que no lo estudie, no podré saber si mi visita sirve de algo.

El inspector se encogió de hombros y echó a andar hacia el interior de la comisaría.

—Como quiera.

Magda se dejó guiar hasta un grupo de mesas cercanas a una ventana. Herrera señaló la carpeta que había encima de una de ellas.

—Ahí tiene el expediente, puede sentarse y leerlo cuanto quiera. El jefe está en una reunión operativa, más tarde podrá hablar con él si lo desea.

Ella lo agradeció con un gesto leve de cabeza. Su amistad con el inspector jefe de la comisaría le había permitido acceder al expediente, aunque entendía que hubiese querido quitarse de en medio en el proceso para no responder preguntas incómodas sobre su intervención. Tomó asiento en la silla con ruedas frente a la mesa y abrió la carpeta que contenía los detalles del caso.

Lo primero con lo que se topó fue el grupo de fotografías del escenario del crimen, instantáneas terribles, de una brutalidad que pocas veces había visto. Sonrió para sus adentros al darse cuenta de que las habían colocado en primer plano a propósito.

Miró de reojo a Herrera, que la observaba desde la otra punta de la sala al lado de un compañero, pero no exteriorizó ninguna reacción.

Pasó de las imágenes al informe preliminar. El autor confeso de aquella atrocidad era un muchacho de tan solo diecisiete años, un chico que nunca se había metido en problemas, que ni siquiera estaba fichado y tenía una beca para la universidad gracias a unas notas excelentes. Pero, de la noche a la mañana, entró a formar parte de una de las bandas latinas de la zona y cometió unos asesinatos que aún conmocionaban a la comunidad.

En un principio, los investigadores pensaron que a la banda se le habían ido de las manos los ritos de iniciación, pero, al identificar a las víctimas, comprendieron que no se trataba de un encargo del grupo al que pertenecía el joven. Cuatro de ellos eran de la pandilla rival que actuaba en la zona de Chamartín, pero los otros cuatro eran de los suyos y, para colmo, entre los asesinados se encontraba su propio hermano.

Cuando el inspector Herrera y su compañero fueron a casa de la víctima para comunicar la noticia de la muerte del chico a la familia, su hermano Mauricio no exteriorizó ninguna reacción de sorpresa o pena ante el hecho de que hubiera sido asesinado. Incluso se mostró aburrido por tener que soportar la pena de su madre. Eso hizo sospechar a los inspectores que, sin demasiado esfuerzo, obtuvieron el permiso de la devastada progenitora para revisar la habitación que ambos compartían. En apenas diez minutos, encontraron bajo la cama ropa ensangrentada dentro de una bolsa. Tras preguntar al chico al respecto, ni siquiera intentó negar que fuera suya.

El resto del expediente relataba los interrogatorios a los que lo habían sometido. Al principio dijo no saber nada de lo ocurrido, pero al poco pareció cansarse de la situación. En un momento dado, según la transcripción literal, preguntó: «¿Si les cuento cómo lo hice me dejarán salir de este cuartucho?».

A partir de ese momento, los inspectores consiguieron no solo una confesión, sino un relato de los crímenes con un detalle casi obsceno ofrecido por el autor sin ninguna emoción o arrepentimiento.

Tal y como dijo, lo único que él quería era jugar al fútbol, sacar buenas notas y asegurarse una beca para ir a la universidad. Pero, ante las dificultades económicas de la familia, agravadas por el ingreso reciente en prisión de su padre, su hermano mayor lo forzó a entrar en la banda de la que formaba parte, en la que querían a un tipo fuerte como él.

La tesitura en la que lo colocó había conseguido irritarle y la ilusión que antes sentía por un futuro prometedor desapareció. Entendió que lo único que podía hacer era eliminar los obstáculos que le impedían marcharse de aquel apestoso lugar.

Todo el barrio sabía que el líder rival estaba desesperado por ampliar el territorio. Ese tipo conocía de sobra la situación de Mauri «el portero», como solían llamarle, que había logrado mantenerse al margen de la mala vida de su hermano. No le costó demasiado llegar a él a través de uno de sus acólitos, al que conocía de haber compartido clases de catequesis en la parroquia cuando ambos eran solo unos críos. Le dio a entender que estaba harto de permanecer a las órdenes de su hermano y le convenció de que le daría la información que deseara si después le permitía seguir otro camino.

La idea era enfrentar a ambas bandas para que el líder rival, mucho más duro y cada vez más poderoso, lo quitara de en medio y así lo dejara a él en paz. Pero, mientras perfeccionaba el plan en la cabeza, se percató de que aquel tipo y su banda también suponían un problema. Mauri había crecido en un barrio conflictivo y sabía que esa gente funciona siempre igual: una vez te cruzas en su camino, es imposible despegarlos de tu sombra.

La reflexión lo animó a alterar los planes y optar por una estrategia que, confesó, lo atrajo incluso más que la inicial.

Se reunió con cuatro de ellos por la noche en un antiguo restaurante abandonado de la zona de casas bajas que había visto épocas mejores. Se arriesgó mucho y estuvo a punto de recibir una paliza, no en vano era el hermano de uno de los cabecillas de sus mortales enemigos, pero después de contar detalles que podrían beneficiarles, bajaron la guardia. La perspectiva de tener un topo en la principal banda rival les hizo venirse arriba y, para sellar la unión, bebieron de varias botellas de alcohol que Mauri había intoxicado con un sedante.

Al comprobar que la droga comenzaba a hacer efecto, llamó a su hermano y se jactó de haber engañado a los rivales que retenía cautivos. Él no tardó en presentarse con tres de sus compañeros. Tras verificar que no mentía, lo felicitaron por su valentía y, para celebrarlo, les ofreció unas rayas de coca que decía haber robado a los que yacían inconscientes. Todos aceptaron sin saber que el polvo blanco estaba adulterado con Ivory Wave, la llamada «droga caníbal», un cóctel psicoactivo de potentes efectos alucinógenos y estimulantes, con pseudo anfetaminas y lidocaína, un anestésico local.

Antes de que la sustancia comenzara a hacer efecto en el organismo de sus compañeros, se excusó diciendo que tenía que orinar. Salió y los encerró dentro del almacén, al que solo se accedía a través de una puerta con un pequeño ojo de buey, abertura por la que observó todo el espectáculo.

La paranoia no tardó en hacer efecto. Después de quitarse la ropa por el intenso calor que experimentaban, centraron la ira en los rivales que permanecían adormilados por el efecto del sedante mezclado con el alcohol. Unos utilizaron armas, pistolas y machetes, otros emplearon los dientes para arrancarles trozos de carne. Al acabar con los oponentes indefensos, tardaron poco en extender la locura y atacarse entre ellos. La carnicería no cesó hasta que todos y cada uno de los presentes cayeron inconscientes sobre charcos de su propia sangre.

Tras comprobar que ninguno suponía un peligro para él, el autor de tan horrible aberración volvió a entrar en la sala y, con uno de los revólveres que estaban repartidos por el suelo, acabó con el sufrimiento de los agonizantes con un disparo en la cabeza.

El resto de la declaración explicaba los detalles de las atrocidades que cometió con los cadáveres de todos ellos: después de rematarlos, con un cuchillo de caza abrió las tripas de uno de los rivales de la banda, luego colocó a un contrario pegado él con la boca abierta, simulando que se comía sus intestinos.

Con el mismo cuchillo decapitó a dos de los cadáveres. Le llevó un buen rato hacerlo, pero le pareció divertido intercambiar las cabezas y dejarlas así en un equilibrio macabro, apoyadas contra el muro más cercano.

En los siguientes escogió partes más blandas, ya estaba cansado. Le cortó los genitales, se los metió en la boca y después los amontonó unos encima de otros.

Dejó a su hermano para el final. Colocó el cuerpo sentado contra otra de las paredes, le sacó los ojos con una cuchara sopera y se los puso en las palmas de las manos, abiertas hacia arriba. No contento con el efecto, tiró de su lengua, la cercenó con el cuchillo y se la situó entre las piernas.

Después de analizar la escena y mover algunas piezas para que el resultado fuese de su agrado, tomó asiento en una silla desvencijada y permaneció allí un par de horas grabándose en la memoria el cuadro dantesco que acababa de formar. Luego se marchó a casa, tomó una ducha y metió la ropa ensangrentada en una bolsa de basura que no tuvo prisa por tirar, la que más tarde encontraría la policía.

La cuidada disposición de los cadáveres indicaba una clara premeditación, pero también ensañamiento, furia irrefrenable y un marcado sadismo.

Aquella declaración tan detallada revolvió las tripas de la inspectora Romero. A pesar de llevar casi quince años como investigadora de homicidios, durante los que había visto de todo, a veces algún caso conseguía trastornarla. Ese hecho no solo no le molestaba, sino que conseguía aliviarla. Se había repetido a sí misma muchas veces que el día que no sintiera repulsión o rabia ante actos semejantes sería el momento de dejarlo.

Buscó en la declaración la motivación del chico para perpetrar aquel horrible acto de crueldad sanguinaria, pero no había ofrecido ningún detalle. Localizó a Herrera, que se encontraba en su mesa concentrado en la pantalla del ordenador, y le preguntó sobre el asunto.

—Bueno —dijo el inspector mientras estiraba los brazos y la espalda—, cuando quisimos saber por qué lo hizo, se limitó a decirnos que no era cosa nuestra.

—¿Y ustedes no insistieron?

—Claro que sí —protestó Herrera con gesto contrariado—, pero dijo que ya nos había dado lo que queríamos y que lo único que deseaba era irse de la sala de detención. Pidió un abogado y detuvimos el interrogatorio en ese punto, teníamos de sobra para encerrarle una buena temporada. Si le digo la verdad, no me apena perder de vista un tema que aún me provoca náuseas.

Romero apretó los dientes. Si había ido hasta allí en su tiempo libre, era solo para conocer la motivación del muchacho de primera mano. Debía hablar con él si quería que la visita resultase provechosa, profundizar en sus pulsiones, conocer qué le había llevado a cometer semejante atrocidad sin el menor escrúpulo. En cuanto lo hiciera, podría acumular más conclusiones y, quizá entonces, el jefe comenzara a tomarla en serio.

Según le informó Herrera, el muchacho se encontraba en el Centro de Ejecución de Medidas Judiciales Teresa de Calcuta, en régimen cerrado, a la espera de juicio. El inspector se ofreció a llamar al centro para concertar una entrevista con el chico en presencia de un abogado. Como era su caso, Magda le ofreció que la acompañara, pero Herrera declinó la oferta, tenía mucho trabajo debido a que las bandas estaban en pie de guerra por lo sucedido. No parecía importarle ya lo que una inspectora de la UDEV quisiera averiguar sobre un desagradable caso cerrado y con sentencia condenatoria previsible.

La cita se fijó para la mañana siguiente. Aunque Magda hubiera preferido irse a trabajar a la Comisaría Central de la Policía Judicial, se obligó a marcharse a casa para aprovechar el resto del día libre.

El problema es que ya hacía mucho que el tiempo fuera del trabajo había dejado de pertenecerle.

En el apartamento funcional no la esperaba nadie. Con la vida que llevaba no mostró sorpresa el día que Gonzalo pidió el divorcio. Le quería y le dolió que se marchase, pero sabía que su natural obsesión por el trabajo impediría que tuviera tiempo para echarle de menos lo suficiente. Los días pasaron y se acostumbró a una soledad que, en realidad, hacía años que sentía. El molesto murmullo por la ausencia de relaciones normales se convirtió en un ruido de fondo que ya no se molestaba en gestionar.

Salió de la ducha con el ondulado pelo castaño claro envuelto en una toalla, encendió el portátil y se puso el pijama mientras el cacharro obsoleto iniciaba el sistema. De regreso al salón se acomodó en el sofá y miró el fondo de escritorio, sus propios ojos la observaron desde un selfi del último viaje que había compartido con su marido. Al observar la imagen, se percató de que los recuerdos de esa época le parecían en extremo lejanos. En aquellos días aún sonreía sin esforzarse y la ilusión por una vida con él no había sido sustituida por el temor a aquello que acecha desde el rincón más violento de la naturaleza del ser humano. La mujer risueña de la pantalla era ya una sombra, un rostro que mostraba una perpetua decepción por lo que se veía obligada a gestionar cada día, una expresión que la hacía parecer algo mayor que sus cuarenta y cuatro años vividos.

Delante de la foto, que no tenía ganas de eliminar, solo se veía una carpeta con una aséptica «R» por nombre. Dentro de ella, cientos de extractos de prensa, artículos y reseñas de sucesos que había recopilado, además de una copia de los expedientes de los individuos que la condujeron a iniciar su particular cruzada: los hermanos Jimena y Rodrigo Sotomayor.

Adolescentes de familia acomodada, ambos vivían con sus padres en Pozuelo de Alarcón, la localidad con renta per cápita más alta de la Comunidad de Madrid. Buenos estudiantes de colegio privado internacional, rodeados de amigos; ella, base del equipo de baloncesto del colegio; él, voluntario monitor de campamentos estivales… Todo eso desapareció el día que Rodrigo, tras una agradable cena, se presentó en la sala de estar donde su padre veía la televisión y, sin mediar palabra, le atacó con un palo de golf. Le propinó una paliza de tal magnitud que el hombre quedó en coma. Al preguntarle por el motivo, el muchacho dijo que su padre le comunicó que había conseguido que le admitieran en un prestigioso colegio británico para el siguiente curso, algo que a él no le apetecía lo más mínimo. Según las propias palabras del joven, aunque él le dijo que no quería ir, el padre insistió tanto que consiguió irritarle. Le había amargado la semana y deseaba que dejase el tema de una vez.

Según la abatida madre del adolescente, el chico no recibió provocación alguna. Su marido deseaba que el muchacho fuera a uno de los mejores colegios de Europa antes de ir a la universidad, pero en ningún momento intentó imponerle su parecer. Ella estaba presente cuando el chico atacó a su esposo con un hierro siete, no supo qué hacer aparte de gritar con la esperanza de que parara, pero solo lo hizo cuando el palo se partió. Entonces subió a la habitación y no volvió a bajar hasta que llegó la policía. Lo encontraron delante del ordenador con los auriculares puestos, mirando vídeos en las redes sociales como si nada hubiese sucedido. Lo sacaron de la casa sin obtener resistencia.

La evaluación psicológica del muchacho concluyó que se había tratado de un estado de enajenación transitoria provocado por el elevado estrés al que se veía sometido al ser muy autoexigente con las notas y perspectivas de futuro.

Hasta ahí, nada muy extraño en un mundo donde la violencia sin sentido surge en cada esquina, en la que docenas de muchachos cometen actos inimaginables contra los padres, amigos o compañeros de instituto.

Lo que hizo que la vida de los adolescentes llamara la atención de la inspectora Romero fue lo que ocurrió apenas un mes después.

En un arranque de furia similar, la hermana de Rodrigo, Jimena, asestó a su madre dos puñaladas en el pecho. La mujer no pudo defenderse ni recuperarse de la brutal agresión.

Ante el nuevo suceso, presumieron que los hermanos podían haber desarrollado el «síndrome de negatividad desafiante», un trastorno caracterizado por comportamientos irritables no cooperativos hacia los padres, profesores o cualquier persona que ostente autoridad. Estos chicos muestran una baja tolerancia a la frustración y presentan estallidos violentos si no consiguen lo que desean.

Pero, en los interrogatorios y análisis psicológicos posteriores a las agresiones, ninguno presentó los típicos patrones que caracterizan a los menores que sufren el síndrome. Al igual que su hermano antes que ella, Jimena habló con calma de lo ocurrido como si no le afectase lo más mínimo. Expuso los motivos de sus actos de forma automática, solo para que el molesto interrogatorio terminase y la dejaran dormir.

Según el propio relato de la joven, el día de los hechos se encontraba en la cocina hablando con un chico que le gustaba a través de una aplicación de mensajería instantánea del móvil. Su madre la interrumpió para pedirle que la acompañara a rezar a la iglesia y rogar que su padre se recuperara de los golpes que le propinó Rodrigo. Ella se negó y su progenitora la increpó por la falta de sensibilidad, lo que la distrajo de la conversación que mantenía con el joven. Sin pensarlo, cogió un cuchillo y se lo clavó a su madre en el pecho, rabiosa por que hubiese puesto en riesgo la oportunidad de quedar con él.

Dada la extraña actitud de la joven, que mostraba una total despreocupación por lo que había hecho y se negaba a hablar incluso con un abogado, los encargados del caso optaron por la estrategia del hastío. Tras interminables sesiones, la adolescente admitió que no era la primera vez que recurría a la violencia para solucionar un problema. Pero después de esa afirmación, se cerró en banda.

Fue entonces cuando intervino la UDEV, que asignó el caso a Magda Romero y aconsejó la participación de un psicólogo especializado.

En las primeras charlas con el facultativo, la adolescente negó haber dicho lo que la policía afirmaba, pero, tras varias sesiones detectó en ella un halo de inconfundible vanidad. En el fondo, deseaba alardear de sus acciones.

En una de las charlas, el psicólogo se percató de que había mencionado un par de veces el desprecio que le provocaban las «jugadoras de barrio», como ella misma las calificó.

A Magda no le costó averiguar, gracias a la policía local, que existían varias investigaciones abiertas de niñas desaparecidas de Carabanchel, Batán y Campamento, todas ellas pertenecientes a los equipos de baloncesto de equipos rivales al del colegio al que asistía Jimena.

Al enseñarle las fotos de aquellas muchachas, Romero percibió en el rostro de la chica un rictus de satisfacción casi imperceptible. Gracias a la habilidad de los investigadores, la presión a la que la sometieron la condujo al aburrimiento y pudieron sacarle una confesión de lo más sorprendente.

Aprovechando su popularidad, quedó por separado con las capitanas de cinco institutos que conocía por la liga en la que competían. Se ganó su confianza con el pretexto de colaborar en un proyecto de voluntariado entre las escuelas y, una a una, las llevó a un lugar apartado para acabar con sus vidas con una sangrienta y antinatural creatividad. No empleó la misma imaginación en esconder los cadáveres o borrar el rastro, le traía sin cuidado que los encontrasen y, ni por un momento, pensó que fueran a relacionarla con los crímenes. Al llegar la policía a la casa embargada que le sirvió de base de operaciones para sus atrocidades, halló en el interior a todas las desaparecidas en diversos estados de descomposición. Mostraban heridas de una brutalidad asombrosa.

La asesina adolescente ofreció un motivo simple y pueril ante tan espantosos crímenes: quería eliminar la competencia.

La investigación se prolongó durante semanas y, en un nuevo giro, la científica aportó un dato sorprendente: cuatro de los cadáveres presentaban restos de líquido seminal en el interior de los cuerpos o sobre ellos.

Al ser interrogada por este hecho, la joven aclaró que había permitido que Rodrigo jugara con las muertas porque, según dijo: «le gustaban las que se movían poco y se dejaban hacer de todo», un dato que había olvidado mencionar por carecer de importancia.

Los terribles acontecimientos trascendieron pronto a la opinión pública y muchos psiquiatras quisieron entrevistarse con los muchachos, pero las conclusiones a las que llegaron fueron dispares. Algunos determinaron que eran unos sociópatas de libro, mientras otros consideraban que debía existir un desencadenante que los llevó a alienarse para cometer tan execrables actos de violencia y profanación.

A Magda Romero, el caso de estos muchachos le interesó como ampliación de los estudios personales sobre la capacidad del ser humano de convertirse en el peor de los asesinos aun habiendo crecido en entornos favorables para el desarrollo. Pero cuanto más profundizaba en el pasado y motivaciones de los chicos, menos le cuadraba su actitud.

Sabía de sobra que los psicópatas pueden camuflarse en la sociedad, parecer buenos vecinos, cónyuges y amigos. Muchos de ellos ni siquiera llegan a cometer un crimen sangriento. Conocía varios casos de especialistas financieros que pasaron desapercibidos como tiburones de los negocios, elogiados por su buen ojo para las inversiones, cuando en realidad eran seres carentes de empatía que no dudaron en pasar por encima de quien fuera por conseguir sus objetivos.

La diferencia más notable entre los distintos perfiles psicopáticos es el objeto de satisfacción: los que matan persiguen el deleite que les proporciona acabar con la vida de la víctima, los sádicos disfrutan con el sufrimiento, otros basan la recompensa en la acumulación de activos y dinero… Pero en todos los casos la posición de poder y satisfacción sexual que les proporciona el premio, tras alcanzarlo, es muy similar.

Esos muchachos, sin embargo, no encajaban con ninguna de las patologías conocidas y analizadas. Además, era extraño que dos miembros de una misma familia exhibieran consignas semejantes con sucesos no conectados entre sí a través de ninguna pulsión o fuerte motivación.

Aquel fue el comienzo de la investigación… Y del calvario.

Al buscar casos similares, se encontró con más de los que hubiera deseado. Y, después de varios meses de análisis, pudo llegar a una conclusión que atormentaba sus días y velaba la mayor parte de sus noches.

No importaban los orígenes o estratos sociales, ni siquiera el género del asesino o los antecedentes familiares. Lo único que quedaba claro es que los casos de matanzas en serie, rituales y múltiples cometidos por personas que no encajaban con ningún perfil catalogado ni condicionado por experiencias traumáticas anteriores había aumentado de forma alarmante.

Capítulo 2

El doctor Kazuya Utagawa estaba nervioso, no le gustaba aquel lugar.

Mientras esperaba en una sala sin apenas mobiliario, un vigilante con su uniforme azul impecable clavaba sus ojos en él cada pocos segundos.

Al doctor le incomodaba que lo observara con tanto descaro. No sabía si despertaba en él cierta curiosidad o sería un reflejo de evidente rechazo a causa de su abierto interés por comprender las motivaciones de individuos que los demás consideraban menos que escoria.

Con intención de evadir el peso de aquellos ojos escrutadores, simuló estudiar unos papeles, pero, apenas hubo pasado un par de páginas, apareció por la puerta un hombre que se presentó como el director adjunto del penal de Fuchu.

Tras las reverencias de rigor, ambos tomaron asiento.

—Doctor, siento que se haya desplazado hasta aquí para nada —dijo el agente sin ninguna ceremonia.

Kazuya Utagawa lo miró sin comprender.

—El recluso no puede recibir visitas —aclaró el director.

—Pero tengo permiso para verle.

—Eso era antes de encontrarse en hogobo .

Kazuya se movió inquieto en el asiento. Aunque ya de camino había anticipado que algo así podía suceder, tuvo que hacer un esfuerzo por no exteriorizar su decepción.

—Ayer se negó a someterse a la disciplina del centro —continuó el responsable del penal—, no quiso trabajar ni respetar los horarios. Intentamos aplacar esas circunstancias con sanciones menores, pero después de llamarle la atención, el recluso cometió una infracción muy grave.

—¿Qué ha ocurrido?

—Intentó asfixiar a uno de los vigilantes con la bandeja del rancho.

Kazuya se pasó la mano por el pelo y trató de imaginar cómo se podía estrangular a alguien con una bandeja. El director adjunto le observó impertérrito, aunque se notaba que el aspecto y maneras de aquel doctor no le agradaban demasiado.

—Lamento oír eso, pero es de suma importancia que explore al recluso para analizar el porqué de sus actos, incluido el que acaba de relatarme.

—El médico de la prisión lo examinó a conciencia el día de su ingreso.

—Lo sé, me envió un informe, pero mis estudios van más allá de un mero análisis físico, usted no comprende la importancia de los resultados ni su aplicación.

—No es mi labor entender eso, sino garantizar la seguridad de los internos y mis oficiales.

Kazuya miró al director adjunto y resopló admitiendo la derrota.

—No voy a conseguir verlo hoy, ¿verdad?

—No.

—¿Cuánto tiempo va a estar en la celda de protección?

—La respuesta sobre ese punto no me corresponde a mí ofrecerla. Presente una nueva instancia, nos pondremos en contacto con usted cuando sea posible.

El director adjunto se levantó y dio por terminada la breve entrevista. Hizo una leve reverencia y salió de la habitación sin mediar palabra.

Kazuya se quedó allí plantado sin saber muy bien qué hacer. El informe del médico de la prisión era claro: el asesino de quince personas no estaba trastornado por ninguna circunstancia traumática, no mostraba signos de enfermedades psiquiátricas ni parecía estar intoxicado por droga alguna, tan solo daba muestras de una indiferencia fuera de lo común.

Sentado en el tren de vuelta a casa, repasó el historial de aquel hombre: varón, cuarenta y seis años, agricultor, formación académica básica, sintoísta de religión, casado, tres hijos: uno estudiaba en Tokio, en la universidad y dos en la escuela local del pueblo donde residían. En apariencia, durante toda su vida fue un trabajador aplicado, respetuoso con los vecinos, amable con su mujer y su descendencia. Pero algo le impulsó a matar a quince personas de su pueblo con una herramienta de trabajo hacía tres semanas.

Aquel individuo encajaba a la perfección con el estudio que había iniciado diez meses atrás con sujetos que habían cometido actos atroces.

Los casos que él analizaba permanecieron inconexos durante mucho tiempo. A nadie se le ocurrió pensar que el asesinato de un hombre por parte de su esposa podría estar relacionado de alguna forma con la pelea a cuchilladas de dos adolescentes en la otra punta del país.

Pero él, a diferencia del resto, se centró en comprender el porqué, se empeñó en entender los impulsos de unos individuos que no parecían tener motivos objetivos ni patológicos para realizar los actos cometidos.

Mientras sentía el adormecimiento que le provocaba el traqueteo del tren, Kazuya tuvo que reconocer que él tampoco supo ver las señales hasta que ocurrió algo que le tocó muy de cerca, algo demoledor que trastocó su vida personal por completo: la pérdida de su prometida, Rebeca, del modo más repentino y brutal delante de sus propios ojos.

Le llevó cierto tiempo asimilar que lo ocurrido aquel día era real, que ese hecho incomprensible no era una pesadilla. Al hacerlo, se vio impulsado por el deseo incontrolable de solucionar una situación que ya no tenía remedio. Se centró en investigar lo ocurrido y, al ahondar en él y en casos similares, apareció la sospecha de que algo muy extraño sucedía.

La necesidad de comprender le condujo a compilar cientos de experiencias por todo el globo repletas de datos que no podía contrastar como es debido, pero que le indujeron a comenzar el estudio práctico que ahora ocupaba la mayor parte de su tiempo.

Esa investigación moldeó una teoría que, aunque en Japón no encontraba simpatizantes, fuera de sus fronteras comenzaba a resonar como un eco cada vez más fuerte entre algunos del gremio.

La exposición de su hipótesis, que muchos calificaron de absoluta locura, le hizo contactar con homólogos y profesionales de todo el globo, no solo de su disciplina, sino de cualquiera que pudiera resultarle de utilidad para ampliar el alcance del estudio.

Kazuya comprendía la dificultad de vincular cada uno de los casos de asesinato que estaba en su margen de análisis. Debían existir muchos individuos con características similares que no fueron siquiera analizados por profesionales y enviados a prisión sin ninguna evaluación. El espectro de estudio era demasiado amplio y, para las autoridades de cualquier lugar, un asesino confeso cierra una investigación con independencia de que los motivos sean comprensibles o no.

Como neurocientífico especializado en conductas asociadas a la biología cerebral conocía muy bien el segmento de diagnosis al que pertenecían los individuos que muestran los indicadores con los que él se topaba. Pero también sabía que en cuanto se profundiza un poco en la psique de esas personas se adivinan tendencias semejantes durante toda la vida o un fuerte catalizador que desencadena el acto de violencia.

Ese no era el caso de ninguno de los individuos de la investigación. La mezcla de rasgos, estratos, historias de vida y condiciones era desconcertante.

Para obviar la evidente carga emocional de la razón que lo motivó a iniciar las indagaciones se centró en lo que todos tenían en común. Eso le llevó a encontrarse con individuos cada vez más sorprendentes, casos como el que le condujo al penal de Fuchu.

Fue un gran avance que ese hombre accediera a formar parte de su estudio y tuvo que hacer un esfuerzo titánico por desterrar la profunda frustración que sintió al no poder hablar con él. Porque las certezas no demostraban nada, él lo sabía. Necesitaba pruebas. Tenía que encontrar nexos claros a través de estudios empíricos que le brindaran evidencias que nadie fuera capaz de refutar.

Lo más preocupante era que, gracias a la colaboración internacional extraoficial, ya acumulaba quinientos ochenta expedientes encima de la mesa que no había tenido tiempo de leer, y otras tantas consultas en la bandeja de correo electrónico. Todos eran sumarios recientes, de hacía un año como mucho, que nadie había conectado sino a nivel estadístico, un mero aumento del índice de criminalidad o violencia doméstica de una u otra zona aislada.

La abundante cantidad de información comenzaba a otorgarle una visión de conjunto que, a pesar de suponer un inicio hacia la confirmación de su teoría, era poco alentadora.

Capítulo 3

Begoña se afanaba por preparar un café cargado que le diera fuerzas para sobrevivir al madrugón del martes. Una de sus compañeras de piso tomaba una ducha y cantaba a pleno pulmón la versión de una canción de los años ochenta que había llegado al número uno en todas las listas de éxitos.

Diez minutos después, Eva salió del baño cubierta con un albornoz rosa fucsia, emanando calor y efluvios de su habitual buen humor. Aún canturreaba y meneaba la cabeza, que llevaba envuelta en una toalla del mismo color intenso.

A Begoña le fascinaba el perpetuo talante alegre y despreocupado de su compañera, que incluso la acompañaba a esas horas de la mañana.

Ella, sin embargo, era incapaz de dirigirle la palabra a otro ser humano hasta haberse tomado medio litro de café.

Eva se sentó en una de las sillas de la cocina, encendió la pequeña televisión y aceptó la humeante taza que Begoña le ofrecía. Ambas solían ver las noticias mientras desayunaban antes de ir la universidad, pero esa mañana Begoña estaba nerviosa y no prestaba atención a lo que la presentadora de los informativos decía.

—El examen de hoy me tiene de los nervios.

—Llevas encerrada un milenio preparándolo —contestó Eva sin apartar la mirada de la pantalla—. Ahora estás histérica, pero luego sacarás sobresaliente.

—Debería contratarte como animadora.

—No sabría qué hacer con los pompones —contestó mientras agitaba las manos a los lados con desgana.

Begoña sonrió. Eva poseía la capacidad de calmar a cualquiera con sus bromas.

—Tú también tienes examen, ¿no?

Eva asintió sin desviar la atención de la televisión.

—¿Qué es tan interesante?

—Hablan de un crimen múltiple en un pueblecito de Japón. Un tío se volvió loco de repente y mató a quince personas con una pala.

—¡No jodas!

—Lo peor es que, cuando fueron a detenerle, estaba tan tranquilo cenando al lado del cadáver de su mujer.

Begoña negó con la cabeza, apuró el café que quedaba en la taza y la dejó en el fregadero mientras escuchaba cómo la presentadora del informativo decía que el índice de criminalidad de Japón había aumentado de manera alarmante los últimos meses. En sus reflexiones, aventuraba que ese singular crecimiento en el país nipón podía achacarse a la extrema violencia presente en el anime y el manga .

—¡Menuda chorrada! —dijo Eva—. En Japón llevan décadas leyendo cómics y viendo películas violentas y resulta que es ahora cuando les afecta.

Begoña desvió la vista hacia ella.

—Sensacionalismo. Siempre que no saben qué pasa nos vienen con que los videojuegos o las películas nos convierten en asesinos en serie. Si encuentran un culpable, la gente se obsesionará con eso y no verá el problema real.

Begoña miró el reloj y enarcó las cejas.

—Ostras ¡qué tarde es! Me voy, quiero llegar con tiempo para repasar un poco.

Eva apagó la televisión y sonrió a su compañera, pero ella ya se había dado la vuelta. La siguió con la mirada mientras enfilaba el camino hacia la puerta. Su media melena castaña contrastaba con la camiseta blanca que caía sobre los tejanos desgastados con una gracia que parecía estudiada. Sus largas piernas conseguían que todo le quedara bien, aunque nunca lo procurara. Después de despedirse con la mano, Begoña cerró la puerta.

Un nudo en el estómago avisó a Eva de que aquel iba a ser «uno de esos días».

Se vistió deprisa para no darle motivos a la providencia de fastidiarle la jornada y, antes de irse, se asomó al cuarto de su otra compañera. Cata ni siquiera parecía haber dormido allí. Cada vez pasaba más tiempo en casa de su novio.

Acabado el primer semestre de la carrera, Eva contestó a un anuncio en el que dos chicas buscaban compañera de piso. Estaba harta de las restricciones de la residencia de estudiantes y de la comida pastosa que abusaba del tomate frito para camuflar lo que hubiera debajo, donde encontraba crujiente lo que debía ser tierno y correoso lo que en condiciones normales no lo era.

Le costó convencer a su madre de que, a los diecinueve años, ya era mayor y responsable para administrar el dinero que ella destinaba a pagar la residencia.

Eva supo que se lo permitió porque sospechaba que a los dos meses rogaría regresar a la seguridad de las tres comidas diarias y la ropa limpia por el arte de magia de la lavandería, pero ella era más testaruda de lo que su madre creía.

Al principio le costó hacerlo y estuvo un tiempo alimentándose a fuerza de cubos de fideos instantáneos para llegar a fin de mes. La ayuda de Begoña, un año mayor que ella, consiguió traerle un equilibrio que sola le hubiera costado más tiempo alcanzar.

Pero, desde hacía algunas semanas, ambas sospechaban que Cata tenía intención de dejarlas para mudarse con su novio, y eso significaba ajustar los gastos hasta encontrar a otra persona compatible que ocupase la habitación.

Un engorro.

Eva salió de casa sin apenas pensar en el examen al que se dirigía. No llevaba mal la asignatura, pero era de las pocas que le interesaban en una carrera que escogió para ayudar a mejorar el pequeño hotel rural de su madre.

Puede que en eso consistiera convertirse en adulto, en resignarse a hacer cosas que no te apetecen todo el tiempo.

El mal humor que le provocó la perspectiva no mejoró al entrar en el vagón de metro abarrotado. De milagro logró zigzaguear hasta uno de los pocos huecos que quedaban libres. Miró al techo e intentó desterrar el agobio y el aroma del gentío apretujado.

Apenas habían pasado por dos paradas cuando el metro frenó en seco, lo que provocó que Eva chocara de bruces con la espalda de una señora.

Palpándose la nariz dolorida, se disculpó con la mujer y miró alrededor. La falta de aire puro, el apiñamiento de los cuerpos y el no saber lo que sucedía casi la hicieron hiperventilar. Por angustia, miró entre el gentío hacia el inicio del vagón. Al encontrarse en el de cabecera pudo distinguir una luz de lo que supuso sería la siguiente estación. La esperanza de estar tan cerca de un espacio abierto hizo que se relajase un poco.

Con esfuerzo, mantuvo la calma y aguardó a que hubiera algún tipo de comunicación por los altavoces, pero pasados cinco minutos no ocurrió nada.

La gente comenzó a ponerse nerviosa.

Un hombre se dedicó a lanzar improperios y a relatar la prisa que tenía, por si a alguien de los presentes pudiera interesarle.

—Todos vamos a llegar tarde, histérico —susurró Eva mientras ponía los ojos en blanco.

Al compartir una mirada de complicidad con la chica que tenía al lado, percibió por el rabillo del ojo la luz de varias linternas en el exterior del vagón que ofrecían un baile desacompasado en mitad de la oscuridad del túnel. Se escucharon gritos y órdenes apagadas, confundidas con los murmullos y quejas de los pasajeros.

Una de las luces se aproximó a las puertas mientras se abrían de forma manual. Un policía nacional uniformado se encaramó al vagón y, después de echar una mirada rápida a los presentes, habló con voz autoritaria.

—Salgan del tren con calma y en orden. Al bajar, sigan a mis compañeros, les ayudarán a regresar a la estación anterior.

—Pero estamos más cerca de la siguiente —se quejó el histérico con tono autoritario.

—Caballero, haga lo que le digo, por favor.

Un denso humo se coló por las puertas abiertas. El protestón no dijo más y, junto con el resto de los pasajeros, se apresuró a obedecer al agente. Empezaron a saltar a las vías ayudados por personal del metro y vigilantes de seguridad. Eva quedó de las últimas y se precipitó hacia la oscuridad rodeada por una espesa humareda que transportaba un desagradable y penetrante olor que le provocó arcadas. La mujer que iba detrás de ella llevaba un carro de bebé y se detuvo para ayudarla a bajarlo. Cuando del cochecito tocó el suelo irregular se ladeó y uno de los juguetes del niño rodó hacia la parte delantera del convoy. Sin pensarlo, Eva corrió a recogerlo y, al levantar la mirada, se topó con la causa de la incidencia.

La luz que ella supuso que provenía de la siguiente estación era en realidad de una hoguera que desprendía un terrible hedor a carne chamuscada. Hipnotizada por el fuego y confundida por el humo negro que le abotargaba las vías respiratorias, tardó varios segundos en comprender que lo que tenía delante era una pira de cadáveres humanos envueltos en llamas. En un movimiento instintivo, cerró los ojos y se giró. No se atrevió a volver a abrirlos hasta que un policía la atrajo hacia el otro lado y se la llevó a trompicones entre los raíles.

Con docilidad, se dejó conducir hasta las escaleras del andén.

Ya en la calle, se apoyó en un bolardo y se esforzó en respirar el aire fresco de la mañana. Intentó fijar su atención en los carteles publicitarios y los escaparates, pero no conseguía quitarse de la cabeza la terrible imagen que acababa de ver. Cuanto más lo intentaba, con más definición revivía los detalles de la escena: una mano ennegrecida de dedos contraídos, una pierna desmadejada deshaciéndose en burbujas que explotaban al contacto con las llamas, cuencas de ojos que parecían haber reventado por el calor…

De nuevo le sobrevino una arcada, pero esa vez no pudo reprimirla. El café que tomó esa mañana acabó en la acera.

Con la cabeza gacha, respiró bocanadas profundas para calmar el estómago. Al poco, sintió cómo algo rozaba con delicadeza sus hombros y levantó despacio la cabeza. El policía que la ayudó a salir del vagón le colocaba una sábana térmica con una mano mientras con la otra le ofrecía un vaso desechable que contenía un poco de agua.

—Gracias —dijo ella al aceptar el recipiente de papel.

—No debería haber visto eso —sentenció el agente esbozando una mueca de disgusto.

—No lo pretendía.

El policía sonrió de medio lado y se apartó para mirarla de frente.

—Sería mejor que se fuera a casa, ¿no quiere llamar a nadie?

Con gesto distraído, Eva buscó a tientas su teléfono en la mochila. Pensó en hablar con su madre, pero enseguida desechó la idea, desde Béjar poco podría hacer. Si le contaba lo sucedido, solo conseguiría preocuparla. Llamó a Begoña un par de veces, pero tenía el móvil apagado. Miró al policía, que ya se había dado la vuelta para hablar con el compañero y, sin llamar su atención, dejó la sábana térmica encima del banco y se alejó de allí sin saber muy bien qué rumbo tomar.

Tres horas después, tras asimilar y rumiar lo que había presenciado, Eva no conseguía parar de llorar.

Begoña volvió a casa en cuanto se enteró de lo que había pasado, pero no sabía cómo calmarla. Se limitó a abrazar su cuerpo menudo en el sofá del pequeño salón que compartían.

—Esa imagen no se me va a borrar en la vida —aseguró Eva entre sollozos—. Y ese olor.

—Ahora lo tienes muy reciente —dijo Begoña con poco convencimiento.

Eva se secó las lágrimas con la manga del suéter. Después se inclinó y cogió el mando de la televisión de encima de la pequeña mesa cuadrada de Ikea.

—Va a empezar el telediario, seguro que dicen algo de lo que ha pasado.

—¿No sería mejor que intentaras alejarte del tema?

Eva negó con la cabeza al tiempo que revisaba todos los canales en busca de un noticiero.

—Necesito saber qué ha ocurrido.

Begoña no insistió. Miraron en silencio la pantalla durante un buen rato. En las noticias internacionales hablaron de varios sucesos truculentos. En Indianápolis, el trabajador de una empresa de mensajería se presentó en las instalaciones con un revólver y mató a tiros a seis de sus compañeros. Cerca de Innsbruck, el día anterior, encontraron ocho cadáveres de mujeres que habían sido estranguladas y enterradas en una vieja propiedad. Dieron con ellas porque algún animal desenterró de forma parcial uno de los cuerpos y lo dejó a la vista. Creían que se trataba de un asesino en serie. En París, dos adolescentes se habían dedicado a empujar a los turistas por las escaleras de la Basílica del Sagrado Corazón mientras se grababan con el móvil; uno de ellos acabó con un traumatismo craneoencefálico grave.

—Pero ¿qué coño le pasa a todo el mundo? —escupió Eva sin apartar la vista de la televisión.

Begoña no supo contestar, en realidad no veía diferencia con otros momentos en los que los medios se cebaban con las malas noticias para captar audiencia.

—¿Quieres beber algo? —preguntó intentando distraer a su compañera.

Eva rechazó la oferta y continuó con la atención fija en unas noticias que mostraban en cascada situaciones violentas, altercados y asesinatos diseminados por el planeta.

—No te agobies, la violencia siempre ha estado ahí —dijo Begoña al regresar de la cocina con una lata de cola en la mano—, lo que pasa es que las redes sociales y los medios hacen que nos enteremos de todo… Parece que cuanto peor es la noticia más bombo le dan. El morbo vende.

Eva la miró con los ojos azules entrecerrados.

—Tía, que hoy he visto una pira de cadáveres quemados en las vías del metro… Llámame histérica, pero a mí eso me parece raro.

—Solo digo que al presenciar algo tan horrible hoy, estás concentrando tu atención en la violencia… Como las embarazadas que dicen que solo ven carritos de bebés por todas partes.

Eva encontró cierto alivio en las palabras de su amiga, aunque la sensación fue fugaz.

—Puede ser —dijo con poca convicción.

Capítulo 4

Sara abrió los ojos. La súbita claridad le provocó un dolor agudo en la parte trasera de las cuencas oculares. Quiso llevarse una mano a la cara, pero percibió otra punzada, esa vez en el costado derecho a la altura de las costillas. Con los párpados entrecerrados, intentó distinguir el lugar donde se hallaba tumbada.

Se puso nerviosa al no recordar cómo había llegado hasta una habitación que no reconocía. Hizo amago de levantarse, pero el dolor regresó con fuerza y la frenó en seco.

Una mujer entró en la estancia, se acercó a la cama y habló, aunque Sara solo pudo distinguir cómo sus labios se movían para formar unas palabras que no fue capaz de escuchar. Un molesto zumbido estaba alojado en sus oídos y no le permitía oír nada más que los latidos del corazón acompasados por el agudo y cambiante acúfeno, que subía y bajaba de intensidad según variaba la posición de su cabeza en la almohada. La mujer comprobó unos monitores situados a un lado de la cama, llevaba un uniforme blanco y verde. Antes de salir, Sara distinguió unas pequeñas tijeras que sobresalían de uno de los bolsillos y una cinta de esparadrapo enganchada a ellas.

Al cabo de unos cinco minutos, regresó acompañada de un hombre con bata blanca. Con una linterna, el médico examinó los ojos de Sara. Trató de cerrarlos ante la molesta exposición lumínica. El hombre sonrió y dijo algo que tampoco pudo oír. Intentó hablar, pero le ardían los músculos de la cara.

Con mucho trabajo, llevó la mano hacia una de las orejas para hacer ver que no podía oír. Él levantó un pulgar, cogió una libreta y tardó poco en escribir algo en letras mayúsculas:

«ESTÁS EN EL HOSPITAL».

Sara asintió; eso ya lo había deducido, pero lo que quería saber era qué le había ocurrido para terminar allí.

El médico le pidió con gestos que esperara y de nuevo escribió con letras mayúsculas en la libreta:

«NO INTENTES HABLAR. TE HEMOS OPERADO LA MANDÍBULA, NO DEBES MOVER LA BOCA. NO TE ASUSTES SI NO OYES BIEN, TUS TÍMPANOS ESTÁN AFECTADOS POR EL TRAUMATISMO, PERO SE CURARÁN. TEN PACIENCIA»

¿Paciencia? ¿Cómo iba a tenerla? ¡No era capaz de recordar nada! Una lágrima se deslizó por su mejilla hasta aterrizar en la almohada. La impotencia de Sara pareció hacer reaccionar al médico, que acertó a ponerle en la mano un bolígrafo mientras sostenía la libreta .

«¿Qué ha pasado?».

Escribir esa escueta frase le supuso un esfuerzo sobrehumano. Dejó caer la mano mientras volvía la vista al médico, que parecía dudar. Negó con la cabeza antes de escribir otra vez:

«DEBES DESCANSAR. CUANDO ESTÉS MEJOR, HABLAREMOS».

Sara quiso gritar, pero los dolores tan enormes que sentía por todo el cuerpo se lo impidieron. Relajó el gesto y, frustrada, asintió de forma casi imperceptible.

El médico respiró aliviado y, tras anotar algo en la historia de la paciente e impartir dos o tres instrucciones a la enfermera, salió de la habitación.

Sara fue incapaz de precisar los días que pasaron. En su estado era sencillo perder la noción del tiempo. Los calmantes que le administraban de manera constante la sumían en una nebulosa confusa que la obligaba a dormir.

Lo bueno es que el dolor remitía. Aunque lo hacía despacio, con cada hora que pasaba se sentía algo mejor. Continuaba sin saber qué había ocurrido y, cansada de preguntar con la mirada a todo el que se dignara a pasar por delante, dejó de intentarlo. El día que le retiraron los hierros de la mandíbula ya era capaz de oír, aunque el molesto pitido no había desaparecido por completo y escuchaba las voces amortiguadas, como si una tonelada de agua entorpeciera las ondas que transportaban el sonido.

El médico que la visitó por primera vez se dirigió a ella con tono pausado.

—No fuerces ahora, aún debe dolerte y notarás ciertas zonas de la cara dormidas. Poco a poco se normalizará la sensación.

Sara quiso decir algo, pero su garganta estaba seca por la inactividad. La enfermera le acercó un vaso de agua del que bebió con lentitud a través de una pajita.

—Quiero saber qué me ha pasado —consiguió decir con voz ronca pero decidida.

El rostro del médico se ensombreció, pidió a las enfermeras que abandonaran la habitación, acercó un taburete a la cama y la observó con compasión antes de hablar.

—Te atacaron… ¿No recuerdas nada?

Sara negó con la cabeza e interrogó con la mirada al facultativo.

—No sabemos mucho. Una persona te encontró muy malherida en la calle, llamó a una ambulancia y te trajeron aquí.

—Pero no sé qué…

—Es normal que tengas lagunas, nada más ingresar te hicimos una analítica de tóxicos y tenías restos considerables de escopolamina.

—¿Eso qué es?

—Una droga que algunos desalmados usan para anular la voluntad. Provoca lapsos de memoria.

—Pero ¿por qué me dieron eso?

El médico torció el gesto, parecía incómodo y a Sara no le pasó desapercibido. No era capaz de mirarla a los ojos, estaba turbado, incluso hubiera jurado que mostraba cierto enfado.

—Deme un espejo.

El doctor dudó un instante, pero ante la mirada decidida de su paciente se levantó del taburete y le acercó un espejo de mano que descansaba en una mesita cerca de la ventana. Se sorprendió a sí misma al aceptarlo sin miedo.

Uno de sus ojos apenas era una línea bajo la hinchazón y los oscuros hematomas que lo rodeaban; el otro presentaba un derrame que cubría el globo ocular casi por completo. La hinchazón por la operación de mandíbula le había alterado el óvalo de la cara hasta transformarlo en una grotesca masa inflada de carne amoratada. Presentaba una cicatriz enorme en una de las mejillas, irregular y reciente, cuyos puntos, ya retirados, se adivinaban en toda la longitud. Se rozó la línea roja y abultada con los dedos antes de dejar el espejo sobre las sábanas.

—Aún estás en recuperación, has sufrido varias intervenciones y tuvimos que transfundirte sangre, pero la hinchazón desaparecerá y quedarás igual que antes.

Sara miró al médico de lado y habló con un tono más cercano a la ira que a la tristeza.

—Nada será igual que antes.

Elevó los ojos al techo y respiró hondo. No quería preguntar, pero estaba segura de que las heridas visibles no eran lo único a lo que iba a enfrentarse aquel día.

—No solo me pegaron, ¿verdad?

El doctor metió las manos en los bolsillos de la bata blanca y bajó la vista.

—No.

Ante el titubeo del médico, Sara clavó la mirada en él.

—Necesito saberlo.

Él asintió y de nuevo tomó asiento en el taburete cercano a la cama.

—Cuando llegaste, el hospital activó el protocolo establecido para estos casos. Tras atender las heridas más urgentes y estabilizarte, se te realizó un examen completo. —Sara tragó saliva—. Encontramos evidencias claras de agresión sexual.

Ella apretó los dientes, ignorando el dolor agudo que ese gesto le provocaba. Trató de calmarse antes de dirigirse de nuevo al doctor.

—¿Sabe quién me hizo esto?

Él negó con la cabeza.

—Eso tendrás que consultárselo a la policía, no es una información que vayan a compartir con nosotros.

—Quiero hablar con ellos.