Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Wallstein Verlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

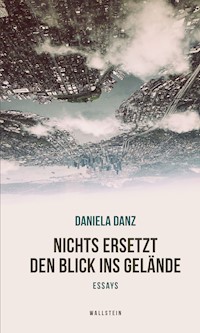

Daniela Danz` Essays spüren in einer hochpoetischen und luziden Sprache dem eigenen Schreiben und dem Schreiben der anderen nach. Schreiben, das bedeutet für Daniela Danz, nicht im Zweidimensionalen stehen zu bleiben, sondern vielmehr das Aussetzen der Sprache im Gelände. In mehreren Essays – darunter Poetikvorlesungen, Preisreden, aber auch eine Kanzelrede – hinterfragt sie die Voraussetzungen ihrer eigenen Dichtung, mit der sie sich den weißen Flecken, den nicht kartographierten Stellen anzunähern versucht. Auf diesem Weg ist sie nicht alleine, insbesondere ihr Dialog mit Friedrich Hölderlin lässt die Unwegbarkeiten und das Fremde, die Wildnis, die Spannungen und Risse unserer Zeit genauer in den Blick nehmen: Nichts ersetzt den Blick ins Gelände. In Daniela Danz` Essays zeigt sich, dass ihr Nachdenken über das eigene Dichten immer auch eine Auseinandersetzung mit der Tradition ist, dass ihre Beschäftigung mit anderen Autorinnen und Autoren immer auch zur Reflexion des eigenen Schreibens führt.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 129

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Daniela Danz

Nichts ersetztden Blick ins Gelände

Essays

Eigenes

Nichts ersetzt den Blick ins Gelände

Karten – topographische, thematische – ordnen die Welt, lenken unsere Wahrnehmung, geben uns Macht. Sie sind ubiquitär – nur nicht im Kopf dessen, der sich etwas zu eigen macht und deshalb sein Gelände selbst vermessen muss. Der, was verzeichnet ist und von ihm verzeichnet werden soll, neu ordnen muss. Der auf Macht verzichtet, um das blanke Leben zu gewinnen, um nichts zu behalten als das Suchen. Sein Handwerk ist das des Kartographierens und Dekartographierens in eins. Er beschreibt Phänomene, Prozesse, Entwicklungen und verbraucht gleichzeitig die eigenen Karten, indem er ihnen folgend ins Unverzeichnete gerät. Was vermisst er ohne Maß – oder schafft er sich ein Maß nach Maßgabe des zu Vermessenden? Und wie hält er das Vermessene fest im Wissen darum, dass es gerade die Beweglichkeit von Gegenstand, Maß und Wiedergabe ist, um die es beim Schreiben geht?

Als vor zweihundert Jahren Christian Ludwig Gerling und Carl Friedrich Gauß auf Anordnung des Königlichen Ministeriums des Inneren des Königreichs Hannover das Große Dreieck Hoher Hagen – Brocken – Inselsberg per Triangulation vermaßen, war dies ein zeitgemäß langsames und mühseliges Unterfangen. Man kommunizierte per Lichtsignal und Theodolit, man kommunizierte per Brief, vor allem aber kommunizierte man häufig aneinander vorbei, was in der Natur der Sache lag und nicht weiter krummgenommen wurde. Während Gauß auf dem Hohen Hagen bei Göttingen Signale senden sollte, hielt Gerling in der Nähe des thüringischen Inselsbergs vergeblich nach diesen Ausschau. Man war verabredet, auf Tag und Uhrzeit genau, per Brief, der gerne vier Tage vom Sender zum Empfänger unterwegs war. Wenn nun aber etwas dazwischenkam, so brauchte auch diese Nachricht, in der einer dem andern mitteilte, dass deshalb kein Lichtsignal empfangen werden konnte, weil keines gesendet worden war, weil nämlich niemand auf dem Posten war, wiederum vier Tage. Frauen kamen nieder, Collegia mussten zum Broterwerb gehalten werden, Gehilfen wurden zum Exerzieren abkommandiert, Instrumente gingen kaputt – den Widrigkeiten des Geländes und der Witterungsverhältnisse standen die des Lebens in nichts nach.

Die Kartographie und das Leben. Erinnern Sie sich an jene mentalen Landkarten, die Sie im mentalen Alter von etwa sieben Jahren in sich trugen? Was war darauf verzeichnet? Eine dunkle Hausecke, um die man ins Lichte, Weite bog, ein nicht enden wollender schnurgerader Weg durch ein verwunschenes Birkenwäldchen, der, wie Sie später herausfanden, als er schon lange zu einem überflüssigen schmalen Parkplatz umgebaut worden war, schon immer nichts als die nützliche Verbindung von den für die Fabrikarbeiter errichteten Wohnblöcken zur Fabrik war. Dabei war er doch ein Kosmos in sich mit all den kleinen Tieren, die den Weg querten, mit der Angst, die Sie an einer gewissen Stelle empfanden, mit den Wegmarken, die Erschöpfung, Sichdreinfinden und plötzliches Glück markierten. Dabei war das doch der Weg, den alle Welt ging, also zumindest so ziemlich alle Menschen, die Sie kannten. Andere Wege gab es, denn manchmal natürlich erweiterte sich das Gebiet, in dem Sie sich bewegten, aber es wurde nie so genau in Ihrer geistigen Karte verzeichnet wie jenes Gebiet, das sie täglich neu vermaßen.

Hinter dem großen Wald meiner Kindheit, der sich hinter dem Haus bis zum Heiligen Berg und weiter zum Wartberg, auf dem die Wartburg steht, erstreckte und den ich nie bis zum Ende durchwandert habe, war auf meiner kognitiven Landkarte ein anderes Land, »der Westen«. Ebenso nah wie unerreichbar und unwesentlich. Im Grunde kam es auf dasselbe hinaus, ob dort nichts oder der Westen war, in den ohnehin niemand gelangen konnte und der dem Status von metaphysischen Orten wie Himmel (vermittelt durch die Fernsehwerbung) oder Hölle (vermittelt durch die Propaganda) in nichts nachstand. Meine Karte wurde unscharf an den Rändern wie die tatsächlichen Karten meines Heimatlandes, die ganze Dörfer in Grenznähe nicht verzeichneten, jene Grenznähe, in die sich ohne triftigen Grund und Erlaubnis auch nicht reisen ließ. Ich sah, dass Menschen Karten lesen konnten wie ich später Bücher lesen lernte, nämlich zwischen den Zeilen. Sie sahen die Lage des höchsten Berges unseres Bezirks, den ich wohl mit Augen, nicht aber auf der Karte sah, auf der er nicht verzeichnet werden durfte, weil er Sperrgebiet war und deshalb weder betreten, noch dokumentiert, noch in der Öffentlichkeit genannt werden durfte. Die Erwachsenen wussten, wann sie seinen Namen nennen durften. Sie wussten, dass es ihn gab und wo sie ihn in den Karten, in denen er nicht zu finden war, finden konnten. Sie sahen in den Karten noch die alten Karten aus ihrer Kindheit oder der Kindheit ihrer Eltern, auf denen seine Lage und Höhe angegeben war oder sie hatten überhaupt die Gabe, dass das, was sie dreidimensional vor sich sahen mit der kartographischen Darstellung übereinstimmte. Mit meinen inneren Karten stimmten die Landkarten nie überein, diese ähnelten eher den mittelalterlichen Landkarten, den mappae mundi, in denen die Landmarken ihrer Bedeutung nach in der Größe variierten. Dafür gab es auf ihnen die zweite Dimension mit Erhebungen, Baumgruppen und hervorgehobenen Orten. Ich nahm sie nicht wahr, die Verzerrung meiner Karte und obgleich ich ein paar Jahre später schon fähig gewesen wäre, die Tatsache zu verstehen, dass die Karten meines Heimatlandes ebenso wie die aller anderen Warschauer-Pakt-Staaten auf Beschluss von 1965 verzerrt waren, ging es mir nicht in den Kopf, was eine verzerrte Karte bedeutet – als wäre dies ein solches Sakrileg, dass man nicht mal hindenken könnte, geschweige denn Konsequenzen ziehen. Stattdessen irre ich noch mit fünfundvierzig Jahren mit einem Stadtplan durch Teheran und zweifele an mir und an der Auskunft aller, statt einfach die Karte in den Müll zu werfen. Ich halte mich an ihr fest, als wäre sie ein unparteiischer Gegenstand, und stemme mich mit ihr gegen die Desorientierung, von der ich weiß, dass sie umfassend wäre und keineswegs nur das topographische Irregehen zur Folge hätte. Als ich trotz falscher Karte überraschend mein Ziel, das Nationalmuseum, erreiche, an einem Ort stehe, dessen Evidenz nicht von der Hand zu weisen ist, schaffe ich es schließlich, hinzuschauen, hinzuhören, mein Wissen und Dafürhalten einzusetzen und mich freundlichen Menschen anheimzugeben, die mir den weiteren Weg weisen. Und das erste Mal entsteht eine Idee des Raums, den ich vorher mit wachsender Verzweiflung durchirrt habe, in mir. Ich irre nicht mehr, ich gehe auf Wegen, die ein Mensch mir wies. Und mein Kompass verzeichnet mit Zuversicht eine Richtung, in der etwas kommen muss, das dieser Mensch, ob er mich nun verstanden hat oder nicht, meinte, kannte, dessen er gewiss war. So wird mir auch die Straße, die ich nun entlanggehe, zur Gewissheit, während ich sie vorher ignorierte, da sie nicht verzeichnet war. Wäre ich auf ihr angefahren worden, ich hätte noch im Moment des ersten Schmerzes nicht geglaubt, dass ich auf einer nicht verzeichneten Straße verletzt werden könnte.

Wer bin ich, wenn ich auf Karten schaue? Verdoppele ich mich, um als eine andere auf den Zeichen und Linien einherzugehen?

Ist eine Karte zu lesen wirklich ähnlich dem Lesen eines Buches?

Wie verhalten sich die blinden Flecken meiner Persönlichkeit zu den weißen Flecken nicht kartographierter Stellen?

Warum nicht gleich den Stadtplan einer anderen Stadt benutzen?

Das sind Fragen, die wie ein Zeitvertreib erscheinen, aber zumindest in meinem Fall nicht abgetan werden können, da sie einiges in Bewegung bringen, das als Fundament für anderes diente und das ich deshalb ungern bewegt sehe.

Dass ich damit nicht die Einzige bin, zeigt mir das neuerdings wiederbelebte Feld der Psychogeographie, die, 1956 von Guy Debord erstmals so genannt, den Einfluss des architektonischen oder des geographischen Umfelds auf Wahrnehmung, psychisches Erleben und Verhalten untersucht. Sie entstand aus den Ideen der Situationistischen Internationale, einer 1957 gegründeten Gruppe linker Künstler und Intellektueller in verschiedenen europäischen Ländern, die sich 1972 wieder auflöste, aber für viele künstlerische und wissenschaftliche Bewegungen der folgenden Jahre und Jahrzehnte, unter anderem die 68er-Bewegung, maßgeblich war. Sie hatte es sich nämlich zur Aufgabe gemacht, durch ästhetische Konzepte die Gesellschaft zu revolutionieren, um letzten Endes das gesamte Leben kunstförmig werden zu lassen. Auch die Wissenschaft würde sich der Mittel und Methoden der Kunst bedienen. Eine wissenschaftliche Methode der Situationisten und später der Psychogeographie bestand darin, ziellos durch die Stadt zu laufen und den urbanen Raum durch die subjektiven, zufälligen, dennoch aber unter Umständen gerade typischen Bewegungen, die Menschen in ihm ausführen, zu erforschen. Eine direkte Verbindungslinie zum Homo ludens in Schillers Briefen »Über die ästhetische Erziehung des Menschen« ist hier nicht zu übersehen. Und auch zur von Horace Walpole benannten und von Aby Warburg zur Methode ausformulierten Serendipität, die Warburg in seiner immensen Bibliothek mit dem Prinzip der »Guten Nachbarschaft«, wie er es nannte, verband, lässt sich eine Linie denken. Für Warburg hatte sich daraus eine immerwährende Lebensaufgabe ergeben. Oder sollte man sagen, er hatte eingesehen, dass das Suchen und Finden und Verlieren und Neuordnen eine immerwährende Aufgabe ist und gar nicht erst der Versuch einer Bewältigung unternommen werden braucht? Vielmehr könnte man sich dieser Aufgabe, die man weniger als Sisyphosarbeit, denn als den Auftrag des Aithon, der täglich von neuem die Leber des Prometheus herauspickte bezeichnen möchte, ohne Gegenwehr hingeben. Zusammen mit seinen beiden Mitarbeitern Gertrud Bing (von Warburg respektvoll in der männlichen Form »Kollege Bing« genannt) und Fritz Saxl ordnete er die Bücher seiner Kulturwissenschaftlichen Bibliothek, die er bis 1933 in Hamburg aufgebaut hatte, nach immer neuen Kriterien der Verbindung einzelner Momente, in der Überzeugung, dass das Buch, das man sucht, nicht dasjenige ist, das man aufgrund dieses bestimmten Interesses finden sollte. Finden sollte man das ihm benachbarte, gar nicht bedachte, denn dieses enthalte viel wahrscheinlicher die Antworten auf die hinter dem Interesse liegenden Fragen. Erst das Unvorhergesehene schafft neue Verbindungen, Konstellationen und mithin Erkenntnisse oder immerhin weiterführende Fragen. Ein wenig ist uns dieses Prinzip durch die individuellen Algorithmen, die unser Suchen im Netz erzeugt, bekannt, allerdings macht den entscheidenden Unterschied hier, wer das System zu welchem Zweck programmiert. Warburg hat sein System aus nichts als wissenschaftlicher Neugier und Rastlosigkeit wieder und wieder neu programmiert, er musste kein Geld verdienen und war frei in seinen Interessen. Die für uns programmierten Algorithmen führen uns an bisher unbekanntes Begehren erweckenden Schaufenstern vorbei, eine Tour, die uns so erschöpft, dass wir uns festhalten an der stillen Ordnung unserer eigenen Bibliothek oder eben der Karten. Denn wer könnte ertragen, dass wirklich nichts festgefügt ist und alles nur eine sich ad hoc ergebende Option aufgrund einer so oder anders getroffenen Wahl ist. Unsere Kapazitäten als Homines ludentes werden durch die Algorithmen bereits erschöpft, wobei diese durchaus auch gewinnbringende Erkenntnisse bergen und das Stöbern in einer Bibliothek dem Erkenntnisgewinn nach ersetzen können. Vor allem aber ist unsere Zeit des freien Spiels erschöpft, und der Homo oeconomicus verlangt sein Recht – schließlich ist unsere Zeit begrenzt. Womit wir wieder bei der Psychogeographie wären, in einer späteren Variante von Paul Virilio, der sich in »Geschwindigkeit und Politik – Ein Essay zur Dromologie« dem Eindruck von Bunkern und Fortifikationen auf unsere Psyche widmete. Die Dromologie als eine 1977 von ihm erfundene Methode untersucht politische und gesellschaftliche Ereignisse in Hinblick auf ihre Geschwindigkeit. Die Geschwindigkeit, die allen Verhältnissen in Raum und Zeit innewohnt, so bemerkt er, vernichtet, wo sie zunimmt, den Raum und komprimiert die Zeit. Nun ist dieses Buch auch bereits über vierzig Jahre alt und die Geschwindigkeit, von der Virilio damals sprach, eine ganz andere als die heutige. Der »dromologische Stillstand«, den er konstatiert, ist jedoch nicht seltener geworden. War es bei ihm noch der Anstieg der Mobilität, die im Stau zur Immobilität führt, so ist es in erweiterter Bedeutung seines Konzepts heute die Geschwindigkeit von hochriskanten Börsentransaktionen, deren Auswirkungen denen, die sie tätigen, im Moment des Handelns gar nicht bewusst sind. Oder, um die am Rande meiner Überlegungen lagernde Militärhistorie zu streifen, die Ungleichzeitigkeit hybrider Kriegsführung, bei der die einen die Geschwindigkeit ihres Lebens beibehalten können, während das Leben der anderen sich auf eine Weise beschleunigt, die nicht mehr nur den Raum vernichtet.

Wer bin ich, wenn ich auf Karten schaue? Verdoppele ich mich, um als eine andere auf den Zeichen und Linien einherzugehen? Bin ich als Kartenleserin Schwester der IT-Soldatin, die mithilfe einer Drohne einen Gefechtsstand in Mali ausschaltet? Jede Karte wurde zu einem Zweck geschaffen. Indem ich mich ihrer bediene, füge ich mich in die mir zugedachte Rolle als Wandernde, als Autofahrerin, als Westeuropäerin, als Botanikerin, als Demographin, als Konsumentin. Ich sehe, was ich sehen soll. Ich werde Wege, die mit dem Auto nicht befahrbar sind, nicht in einer Autokarte verzeichnet finden. Möchte ich meine Rolle wechseln, sagen wir, um Fußgängerin zu werden, muss ich mir den Straßenatlas aus dem Kopf schlagen. Aber solange ich keine eigene Orientierung finde, werde ich zwischen zwei Karten bleiben: der Erinnerung an die Autokarte im Kopf und den Fragmenten einer noch von mir zu erstellenden Karte, die sich wechselseitig außer Kraft setzen. Zwischen diesen beiden bin ich verlorener als zuvor. Der Weg auf der für die Fußgängerin unnützen Autokarte wird zu großen und sinnlosen Umwegen führen und am Ende das Ziel vielleicht verfehlen. Es hilft nichts, an ihr festzuhalten. Beide Karten sind keine Ergänzung, solange man vorhat, ein anderer zu sein als der von der Karte antizipierte. Nichts wird sich finden lassen, wenn man nicht weglos sucht und auf das Prinzip der »Guten Nachbarschaft« vertraut.

Was heißt das nun für mein Schreiben? Dekartographieren will ich die Methode nennen – und das Wort Methode mit seiner Ursprungsbedeutung des »zu etwas hinführenden Weges« kommt mir hier zupass –, mit der ich mich aus den Karten in mein eigenes Koordinatensystem bewege, mit der ich mich, was einigen Aufwand kostet, zwinge, die gangbaren und gängigen Wege zu verlassen, den sozioökonomischen Gleisen zu entspringen und meinem Mythos, also der Erzählung meines Lebens aus der Vergangenheit in die Zukunft, zu vertrauen. Mein Mythos schreibt seine eigene Karte: Wege, die ich gegangen bin, Wege, die durch mehrmaliges Gehen zu verschiedenen Zeiten überzeichnet wurden, Wege, die ich mich entschieden habe, nicht zu betreten, die jedoch als nicht gegangene Wege trotzdem Teil meines Wegenetzes sind. Wegmarken, Solitäre, Räume. Sehenswürdigkeiten und geheime Orte meines Lebens und meines Denkens. Öffentliche Wege und verbotene Wege, von mir angelegte neue Wege. Meine Karten tragen deutlich die Handschrift ihrer Kartographin – mitunter muss ich Zeichen erfinden, weil noch keine für das, was ich verzeichnen will, vorhanden sind, mitunter reichen meine Instrumente nicht, um zu vermessen, was ich vorfinde, um es für andere einsichtig abzubilden. Gerne bediene ich mich alter kartographischer Traditionen: Ganz wie die barocken mittelalterlichen Kartographen verzeichne ich, teils aus Hilflosigkeit, teils aus Überzeugung, Orte, so wie sie mir erscheinen, bringe Erhebungen in die dritte Dimension, um den Höhen- und Bedeutungsunterschieden gerecht zu werden, schraffiere die Hänge je nach ihrem mir wichtigen Charakter, koloriere und verliere mich in schönen Details, die für das Gesamtbild kaum von Bedeutung sind.