7,99 €

Mehr erfahren.

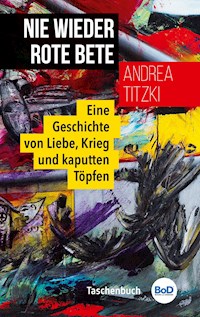

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2020

Geboren 1920 in Berlin, aufgewachsen in Sternberg, wird Paul mit seinen Kollegen beauftragt, den Krieg vorzubereiten. Nicht offiziell, allein die Art der Arbeit lässt sie erahnen, was sie tun. Während des Krieges wird Paul zum Ausbilder in einer Panzerfahrschule, beschützt ein Lazarett, wo er sich lebenslang den Appetit auf Hühnchen verdirbt, sichert ein Chemiewerk und gerät letztlich in britische Kriegsgefangenschaft, aus der er flieht. Im Wechselspiel zwischen Todesangst und Zuversicht prägen ihn Rote Bete und eine Topfklinik für das, was noch kommt. Paul ist fleißig, klug, charmant und verheiratet. Doch dann trifft er Elli in Frankfurt (Oder).

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 321

Ähnliche

Andrea Titzki, geboren 1975 in Frankfurt (Oder), hat Telekommunikationstechnik studiert und arbeitet erfolgreich als IT-Spezialistin.

Lesen und Schreiben sind ihre Hobbies, Literatur ist für sie ein Lebenselixier.

Mit der Debütveröffentlichung »Alles beginnt mit dem Ende« wagt sie sich in die Hände der Leser und es gelingt.

»Nie wieder Rote Bete« ist ihre zweite Veröffentlichung. Basierend auf Erinnerungen ihres Großvaters und historischen Ereignissen, gemischt mit viel Gefühl und etwas »Was wäre, wenn …« erzählt sie eine Lebens- und Liebesgeschichte, die sie als Kind bewegt und geprägt hat.

Sie lebt mit ihren Kindern in Eisenhüttenstadt und schreibt weiter.

Titel auch als E-Book erhältlich. Folgen Sie Andrea Titzki auf Facebook und Instergram.

für Paul und Elli und meine Großeltern

Inhaltsverzeichnis

Vorwort

Mein wichtiger Tag I

1945 - kurz vor Ende des Krieges

Mein wichtiger Tag II

1945 - Die Flucht

1945 - Aufgegriffen

Blutige Hände

1945 – Die Sowjets haben uns

Die Begegnung

1941

1943 - weg vom Krieg und doch wieder zurück

1943 - Mit ganzer Gegenwehr

Auf der Suche nach E.K.

Ab 1945 - Rostock

Wo ist Elli?

Ein plötzliches Ende

Erinnerung an 1945 - Festung Frankfurt (Oder)

Nur weg

Berlin in Trümmern

Ein neues Leben

Auftritt Walli!

Berlin vermisst Paul

Zurück in Frankfurt

Die Topfklinik

Die Topfklinik II

Die Hochzeit

Männermangel nach dem Krieg

Ein paar Tage nach der Hochzeit

Wallis Abschied

Acht Jahre später

10.000 Volt

Alles ändert sich

Die Ausreise

Dunkle Wolken

Abschied von Elli

13 Jahre später

Nachwort

Danke

Vorwort

Wer kennt sie nicht, diese Geschichten von Damals. Die Erzählungen jener älteren Generationen, die uns berichten von ihrer Jugend, vom Krieg, vom Verlust und Gewinn. Hören wir ihnen öfter zu, offenbart sich uns so manch Unglaubliches. Mit Nie wieder Rote Bete reisen wir durch das Deutschland des 20. Jahrhunderts und erleben Irrungen und Wirrungen in Krieg und Wiederaufbau mit, begleitet und geführt durch unseren Protagonisten Paul. Und wie er letztlich durch die Liebe Frieden findet.

Namen in der Erzählung sind teils frei erfunden, teils stark verändert.

Mein wichtiger Tag I

Ich muss mich beeilen, der Zug fährt in etwa 20 Minuten. An normalen Tagen wäre ausreichend Zeit für den extra dünnen Kaffee, den ich morgens trinke, seitdem es wieder Kaffee gibt; allerdings nur unterm Ladentisch. Aber nicht heute. Heute will ich pünktlich im Zug sein, um einen der vordersten Plätze zu kriegen. Dadurch erreiche ich die Zentralwerkstatt schneller, als wenn ich weiter hinten einsteige. Ab der Endhaltestelle ist es noch ein ganzes Stück zu Fuß. Viele andere Arbeiter haben denselben Weg, sodass ein ordentlicher Menschenstrom ein ganz schönes Getümmel erzeugt.

Seit fast einem Jahr fahre ich jeden Tag mit dem Zug von Frankfurt (Oder) nach Brieskow – Finkenheerd. In Brieskow steige ich dann um in den Kongo und der bringt mich weiter in Richtung Arbeitsplatz. Der Kongo ist eine Art Triebwagen. Er hat seinen Namen von den Kumpeln erhalten, die ihn selbst zusammengebaut haben. Der Name Kongo kam von den afrikanischen Arbeitern, die im Ersten Weltkrieg an der Seite der Deutschen gekämpft haben und dann mit nach Deutschland gekommen sind.

Jeder, der hier arbeitet, kennt diesen Zug nur unter diesem Namen Kongo. Er bringt mehrmals täglich Hunderte von Arbeitern aus Frankfurt und Umgebung zur Grube »Helene« und auch wieder zurück.

Ich möchte auf jeden Fall als erster am Arbeitsplatz sein. Man soll sehen, dass ich die Verantwortung ernst nehme, die mir für heute übertragen wurde. Denn ich bin heute Schaltwärter der Zentralwerkstatt der Grubenanlage Helene im Schacht Margarete. Die Grube Helene ist ein Tagebaugelände in der Nähe von Frankfurt (Oder); zur Braunkohleförderung Untertage.

Ich vertrete meinen Kollegen Willi Weiß, der gestern einen Zusammenbruch erlitt. Er hatte im Krieg einen schweren Unfall, heißt es. Schwere Kopfverletzung, erzählte mir ein Grubenarbeiter erst kürzlich in der Pause. Willis Aufgabe, wie auch die Aufgabe aller anderen, die in der Zentralwerkstatt arbeiten, ist es, den Grubenbetrieb aufrechtzuerhalten.

Wir installieren die Fahrleitungen der Züge, warten und reparieren die elektrisch betriebenen Bagger und sorgen für Licht in den Schächten. Der Schaltwärter jedoch hat die besondere Aufgabe, eben jene Fahrleitungen zu überwachen. Wenn eine der Loks einen Kurzschluss verursacht, was meist dann passiert, wenn sie die Bügel auf den Maschinen heben und senken, dann fällt der Schnellschalter und schaltet die Fahrleitung ab. Der Schaltwärter muss das erkennen und die Leitung wieder zuschalten, damit der Fahrbetrieb weiter durchgeführt werden kann. Dazu muss der Schnellschalter vom Wärter wieder gespannt werden.

Pro Schicht sind wir drei Elektriker. Immer dabei ein Elektromeister. Ich selbst habe es nie bis zum Meister geschafft. Es bot sich mir keine Möglichkeit, eine Meisterschulung zu absolvieren.

Meine Lehre begann ich 1935 mit 15 Jahren bei Meister Dommenz in Schönwalde. Das liegt bei Berlin. An seiner Tür stand in großen Buchstaben geschrieben:

»Meister Dommenz – Kanal- und Elektroarbeiten«

Oder auch gern: »Gas, Wasser, Schabel« von uns genannt. Was Meister Dommenz verständlicherweise nicht gern hörte und jedem Arbeiter, den er mit diesen Worten erwischte, einen Tag Lohn abzog. Auch den Lehrlingen.

Leider konnte ich meine Lehre dort nicht beenden. Meister Dommenz starb ganz plötzlich und unerwartet. Seine Witwe löste das Geschäft auf und zog zu ihrer Schwester nach Sternberg. Damit ging sie direkt dorthin, wo ich herkam. Denn in Sternberg steht mein Geburtshaus. Nach dem Tod von Meister Dommenz arbeitete ich bei Obermeister Reedmann und legte dort auch meine Gesellenprüfung ab. 1941 wurde ich dann zur Grundausbildung bei der Wehrmacht in die Eichhornkaserne in Frankfurt (Oder) einberufen. So also führte mich der Weg dorthin.

Nun bin ich plötzlich für einen Tag Schaltwärter. Vielleicht kann ich ja sogar einmal Willis Arbeit übernehmen. Schließlich ist er auch nicht mehr der Jüngste und ein paar Mark mehr in der Lohntüte wären nicht schlecht. Meine Frau stammt aus einem gutbetuchten Elternhaus. Daher ist sie es nicht gewohnt auf Strohsäcken zu schlafen. Trotz des Krieges, in dem jeder, der sein Haus verlassen musste, viel verloren hat, haben es ihre Eltern irgendwie geschafft immer ausreichend Geld und Schmuckstücke in Sicherheit zu bringen. Als Rumäniendeutsche haben sie einen weiten Weg hinter sich und konnten sich bereits vor mehreren Jahren in Rostock ansiedeln. Damals waren die Wege nach Norden noch frei und passierbar. Ihrem Vater, meinem Schwiegervater, habe ich viel zu verdanken. Er brachte mich aus der britischen Kriegsgefangenschaft heraus und verschaffte mir Arbeit in Rostock bei Siemens. Dort konnten sie meine Fähigkeiten als Elektriker gut einsetzen. Ich war beteiligt am Wiederaufbau und an Reparationsleistungen für die Sowjetunion. Eine anständige Arbeit für ehrliches Handwerk.

1945 - kurz vor Ende des Krieges

Wir saßen am Ende des Krieges in einem Gefangenenlager der Briten nahe Itzehoe. Von hier aus fuhren wir sie, eingesetzt als Kraftfahrer, quer durch ihre norddeutsche Besatzungszone. Eines Abends hieß es:

»EINSTEIGEN! German Bastard«. Der Offizier mit der Narbe auf der rechten Gesichtshälfte zeigte auf mich, der ich gerade an der Scheune saß und eine Zigarette rauchte. Eben erst hatte ich sie mir angezündet. Die erste heute und sie tat gut, denn sie stillte das Hungergefühl, das wir hier täglich mit uns herumtrugen. Er zeigte nochmal mit Nachdruck auf mich und signalisierte drohend, was passieren würde, wenn ich nicht sofort zum Auto gehen würde.

Ich stieg ins Auto und konnte nur mit Mühe ein Gähnen unterdrücken. So müde war ich. Seit drei Tagen hatte ich kein Auge zugemacht. Er warf mir eine Packung englische Kaugummis entgegen. Chewing Gum stand auf dem Papier. Das war das Zeichen für eine längere Autofahrt. Die Briten wollten, dass wir beim Fahren wach bleiben, um sie sicher ans Ziel zu bringen. Dafür sollten wir kauen; kauen und fahren. Ein rein psychologischer Aspekt. Kein Tier, so auch kein Mensch, kann gleichzeitig kauen und schlafen. Solange wir kauten, waren wir wach. Das machten sie sich zunutze und uns kaputt.

Dieses Mal fuhren wir nach Hamburg. Reeperbahn hieß das Ziel. Na prima. Er gab mir unmissverständlich zu verstehen, dass ich auf dem Parkplatz zu bleiben und auf das Fahrzeug zu achten hatte, bis der Offizier und sein Begleiter zurück kämen. Sie gingen, sich zu amüsieren, und ich sehnte mich nach einer Stunde Schlaf. Ich wartete noch bis sie außer Sichtweite waren, doch dann konnte ich meine Lider nicht mehr halten. Ich brabbelte noch so vor mich:

»Nur ein paar Minuten. Ich bin wach, bevor sie zurückkehren«, schon versank ich in tiefen Schlummer.

Plötzlich vernahm ich eine laute Stimme. Ein ekelhaftes Lachen, gefolgt von einer Aneinanderreihung englischer Schimpfwörter. Ich blickte völlig erschrocken in den Rückspiegel. Im Hintergrund sah ich bereits die Sonne aufgehen.

»Oh Gott. Wie lange hatte ich geschlafen? Hatten sie das bemerkt?« Sternhagelvoll stolperten die beiden Briten auf das Auto zu. Auf einmal blieb der Offizier stehen.

»Was ist?«, schnellte es durch meinen Kopf. Ich war nun hellwach, wenngleich noch immer etwas benommen und unsicher, ob das jetzt real war, oder doch nur ein Traum. Der Offizier riss die Augen weit auf, setzte zum Brüllen an und schien auf einmal gar nicht mehr betrunken.

»You fucking german bastard«, ich streckte meinen Kopf aus dem Wagen.

»Du sollen geben acht auf car! Where is the spare wheel? Ersatzrad, wo seien? Hast bestehlen dich, german idiot!«

Ich wusste bis dahin nicht, dass der Offizier tatsächlich deutsche Wörter kannte, die über die gängigen Beschimpfungen hinausgingen. Auch konnte ich zu seinen Vorwürfen nichts erwidern. Hatte mich tatsächlich jemand bestohlen, während ich schlief? Er würde schnell feststellen, dass ich geschlafen haben muss. Was würde er dann mit mir machen? Wenn er mich auf der Stelle zu Tode prügelte, könnte ich ihn nicht mehr zurückfahren. Er selbst war zu betrunken, um das Fahrzeug steuern zu können. Ebenso sein Kompagnon. Würde er die Bestrafung auf später verschieben, wenn wir wieder im Lager wären, würde er sich erklären müssen, wo er war und was er dort getan hatte. Uns allen, die wir dort gefangen waren, war bekannt, dass diese Vergnügungsausflüge der Offiziere nicht erlaubt, auch nicht mal geduldet waren. Doch diese ganze Truppe hatte viel zu viel damit zu tun, uns das Leben als Gefangene zur Hölle zu machen, so dass sie die Kontrolle ihrer eigenen Leute kaum im Griff hatten. Diese Zustände nutzen einige von ihnen hin und wieder aus. Aber wehe, wenn das rauskam.

Während ich noch so darüber nachdachte, was geschehen würde, riss er die Wagentür auf und zerrte mich nach draußen. Mein Kopf schlug derb an den Türrahmen. Mein Bein klemmte noch halb unterm Lenkrad, so dass sich mein Knie verdrehte und ein böser stechender Schmerz das Bein und den Rücken hinaufzog.

»Jetzt nur nicht schreien oder irgendwie einen Ton von mir geben. Beiß‘ einfach die Zähne zusammen«, dachte ich. Den Lauf der Waffe in meinem Nacken gepresst, drückte er mich direkt vor dem Wagen zu Boden. Dabei trat er, wie aus einem Reflex, gegen meinen Oberschenkel, damit ich schneller aus dem Fahrzeug rutschte. Auf der linken Körperseite spürte ich zwischen den Rippen die Unterkante der Tür knallen. Dann holte er mit seinem Gewehr aus, bereit es mir quer über den Rücken zu schlagen. Ich hörte nur noch, wie es durch die Luft sauste. Ich erwartete den Schlag, den Schmerz. Mein Knie pulsierte noch immer, der Oberschenkel brannte. Ich konnte die Wut des Offiziers riechen. Sie trieb mir einen kalten Schauer über den Nacken. Meine Hände wurden schlagartig feucht vor Angst. Die Erwartung dessen, was unvermeidbar schien, ließ mich erstarren.

Ich presste die Augen zusammen. Ich versuchte, mich für diesen Moment aus dem Leben zu denken. Viele Ereignisse meines jungen Lebens zogen in rasender Geschwindigkeit an meinem inneren Auge vorbei. Sekunden der Angst wurden zur Ewigkeit.

Dann vernahm ich einen dumpfen Schlag, doch ich spürte nichts.

Weitere Sekunden vergingen. Ich bewegte mich nicht. Ich spürte auch nichts. Verhielt mich ganz ruhig.

»Don’t do this, Jake!«, hörte ich den bisher sehr zurückhaltenden Begleiter des Offiziers sagen. Angefressen und voller Wut versetzte mir der Angesprochene nur einen Tritt in die Rippen; genau auf der gegenüberliegenden Seite derer, die durch die Türkante bereits besetzt war. Der erneute Schmerz zog bis in die letzten Spitzen meines Körpers. Jedoch längst nicht so schmerzhaft, wie das, was mir der Offizier eigentlich angedacht hatte.

Der Begleiter des Offiziers blickte mir kurz in die Augen, während sein Kollege dicht neben mir auf den Asphalt spuckte. Ich traute mich nicht, den Blick zu erwidern und sah gleich wieder weg. War es Mitleid? Oder nur Befolgen der Vorschriften? Hätte es vielleicht zu viel Umstände gemacht, meinen verprügelten Körper verschwinden zu lassen? Ich wollte nicht weiter darüber nachdenken und war für den Moment froh, dass ich dem Schlimmsten entkommen zu sein schien.

Der britische Offizier deutete mir, ich solle mich wieder hinters Lenkrad setzen, dafür sei ich da und er wolle jetzt zurück. Er sei müde.

Meine Hände zitterten noch immer, an mein Knie durfte ich gar nicht denken. Ich hatte Mühe den Wagen geradeaus zu steuern und jede Unebenheit auf der Straße bohrte sich in meine geschundenen Rippen. Langsam schmeckte ich Blut in meinem Mund. Um keinen Laut von mir zugeben, biss ich die ganze Fahrt die Zähne zusammen und auf meine Zunge. Mein Hals und mein Gaumen waren so trocken, dass sie sich anfühlten, als würden sie gleich reißen. Mein Magen verkrampfte sich unter dem Hunger und meine Augen brannten, so wie mein Schädel brummte. Licht, das von entgegenkommenden Autos abstrahlte, blendete so dermaßen, dass ich immer wieder darüber philosophierte, was passieren würde, wenn ich einfach das Lenkrad in der Nähe des nächstgelegenen Baumes drehte, sodass es uns von der Straße schleudert. So könnte ich dem Treiben und den Schmerzen ein Ende setzen.

Ich blickte in den Rückspiegel und sah direkt in den Blick des Begleiters. Als hätte er meine Gedanken gelesen, sagte mir sein Gesichtsausdruck, dass ich diese Idee ganz schnell wieder verwerfen sollte. Ansonsten gnade mir Gott. Aber vermutlich hatte Gott zurzeit ohnehin Ferien. Wenn ich mich so umsah, konnte das mit Gottes Werk und Segen nichts mehr zu tun haben. Die letzte Kraft zusammennehmend brachte ich meine Fahrgäste sicher zurück ins Lager. Mit einem kräftigen Stoß wurde ich aus dem Wagen getreten und sollte mich davon scheren. Hinüber zu den anderen German bastards. Nach diesem Abend sah ich den Begleiter des Offiziers nie wieder.

Mein wichtiger Tag II

Der Zug hält. Durch das Quietschen der Bremsen werde ich aus meinen Gedanken gerissen. Die Türen öffnen sich, und nahezu als Erster verlasse ich den Kongo. Ich eile mit großen Schritten in Richtung Zentralwerkstatt. Es sind knapp über zehn Grad Celsius; damit ist es für einen Sommermorgen ungewöhnlich frisch. Dazu weht ein starker Wind. Ich gehe davon aus, dass es kein schöner Sommertag werden wird. Wie auch schon die letzten zwei Wochen. Das Wetter schlägt langsam aufs Gemüt. Die Sonne, die gerade aufgehen will, hat Mühe, überhaupt ein paar Strahlen durch die dicken Wolken zu zwängen. Da vorn kann ich die Lichter der Versorgungsgebäude entdecken. Ich bin gleich da, gut zehn Minuten vor allen anderen.

Am Arbeitsplatz angekommen, sortiere ich sorgfältig meine Werkzeuge und lese mir noch einmal die Kurzbeschreibung durch, die Willi für alle Fälle immer da hat. Nur zur Sicherheit. Eigentlich kenne ich jeden Handgriff in- und auswendig. Aber sicher ist sicher. Von weitem ist Donner zu hören. Nicht immer ist klar zu erkennen, ob dieser Donner aus den Wolken oder aus dem Tagebau kommt. Ich denke nicht weiter darüber nach. Meister Franke ist soeben eingetroffen. Er prüft als erstes die Schalter und Anzeigen an der großen Schalttafel.

»Alles in bester Ordnung«, melde ich ihm stolz. Er dreht sich zu mir um, wirft mir einen flüchtigen Blick zu, und ich glaube in seinem Gesicht ein kleines Lächeln zu sehen.

»Danke, Kollege Holzkamm«, ruft er mir über die Schulter zu,

»Schon so früh so wachsam. Gut gemacht. Dann wollen wir mal loslegen. Hoffen wir, dass sich das Wetter hält.«

Er geht durch die Tür zur Fahrzeughalle und ist aus meinem Blickfeld verschwunden. Ich greife mir meine Kladde und laufe die Schnellschalter ab. Einen nach dem anderen. Ich prüfe sorgfältig alle Einstellungen und Anzeigen an der riesigen Schalttafel, die mit vielen leuchtenden kleinen Glühbirnen in Rot und Grün versehen ist.

Der Donner ist jetzt näher und deutlicher zu hören. Muss wohl doch ein Gewitter sein. Da kann es schnell passieren, dass wir einen Kurzschluss kriegen. Ich muss unbedingt wachsam bleiben. Mir darf nichts entgehen. Nicht in meiner Schicht.

Es ist mittlerweile acht Uhr. Meine Vermutung war also richtig. Es kommt ein Gewitter auf. Drei Schalter habe ich bereits wieder zuschalten müssen innerhalb der letzten zwei Stunden. Während ich gerade alles in meiner Kladde notiere, leuchtet die rote Signalleuchte für Strecke Vier auf. Ich lege mein Notizheftchen auf den Tisch, nehme noch im Vorbeigehen einen Schluck vom kalten Kaffee und gehe geradewegs auf den Schalter zu. In wenigen Augenblicken wird die Signalleuchte erlöschen, und der Zug kann seine Fahrt fortsetzen.

Ich spanne den Schalter. Ein lautes Klacken, und der Schalter saust wieder nach unten. Ein weiterer Versuch. Vergebens. Er lässt sich nicht mehr spannen. Es muss irgendwo ein Kurzschluss vorliegen, der die Leitung blockiert. Vermutlich eine Folge des Wetters. Wahrscheinlich ist ein Blitz in einen der Kollektoren eingeschlagen. Ich benachrichtige Meister Franke per Gruppentelefon, da er sich gerade noch immer in der Fahrzeughalle aufhält. Er eilt zu mir und prüft ebenfalls den Schalter. Mit einem zustimmenden Nicken bestätigt er meine Annahme.

Meister Franke nimmt daraufhin meinen Platz ein und ich mache mich auf den Weg. Entlang von Strecke Vier muss ich den defekten Kollektor finden und austauschen oder auf den Leitungen querliegende Kabel entfernen.

»Es ist unsere Aufgabe zu jeder Zeit den Grubenbetrieb sicherzustellen.« Also muss ich jetzt da raus und meine Arbeit machen. Irgendwo zwischen Lossow und Brieskow gibt es eine Stelle, die die Strecke stört, während es regnet und blitzt und donnert. Ein perfekter Tag. Bereits nach wenigen Minuten bin ich klatschnass. Meine Schuhe sind voller Wasser. Die Arbeitsjacke verdient diesen Namen eigentlich nicht, dennoch bin ich froh, wenigstens etwas Stoff über dem kurzärmeligen Hemd zu tragen. Ich laufe wenig begeistert ob der Umstände den Streckenabschnitt weiter ab und jedes Mal, wenn ich nach oben sehe und die Kollektoren prüfe, immer in der Hoffnung, dass ich den zerstörten schon erreicht habe, fallen mir die Regentropfen von der Schirmmütze dick in mein Gesicht. Es wäre zu einfach gewesen, wenn der Einsatz schnell beendet wäre. Natürlich ist das nicht der Fall. Und auch der Regen lässt nicht nach. Hin und wieder schlagen Funken, wenn sich Blitze in der Nähe der Fahrleitungen entladen. Trotzdem kann ich mich hier sicher fühlen. Sicherer als noch vor einigen Jahren.

1945 - Die Flucht

Es war besonders hell in dieser Nacht. Der Mond schien riesengroß, als wollte er die ganze Welt mit seinem Licht umarmen. Ausgerechnet in dieser Nacht.

Wir hatten einen Plan vorbereitet, der uns aus der Gefangenschaft befreien sollte. Ursprünglich war es Herrmanns Idee, die er schon eine Weile im Kopf mit sich rumtrug. Nur fühlten wir uns bis dahin im britischen Lager noch sicherer als der Gefahr ausgesetzt zu sein, in russische Gefangenschaft zu geraten. Denen in die Hände zu fallen, sollte man unter allen Umständen vermeiden. Als es dem Ende des Krieges zuging und die Eroberer immer mehr ins Land vorrückten, gab es einen Leitspruch unter den deutschen Soldaten:

»Selig sind die, die da Land gewinnen, denn sie sehen die Heimat wieder.«

Amerikaner, Briten, Franzosen, alles war besser als die russische Gefangenschaft, so hieß es von allen Seiten. Doch nach Monaten, bei den Briten eingepfercht, war uns fast alles egal. Wir wollten nur raus. Endlich wieder frei sein. Und wenn es nur für Stunden oder Tage wäre. Vielleicht nur einen Augenblick. Noch ein Augenblick in Freiheit. Unter freiem Himmel, ohne Stacheldraht, ohne Tritte, ohne Qualen. Wenn wir Glück hätten, würden wir sogar Nahrung finden. Essen, das nicht am Boden lag, tagelang bei Wind und Wetter, oder bereits verdorben war. Wieder im Inneren eines Raumes schlafen, gern auch auf dem nackten Fußboden, aber nicht mehr im Freien, ausgesetzt jeglicher Willkür und Beobachtung. Wir wünschten uns so sehr, unsere Familien wiederzusehen, so sie denn noch da, noch am Leben wären. Leben ohne Furcht vor dem Morgen, ohne Schmerzen, ohne Leid. Einfach hier raus. Lieber sterben bei dem Versuch frei zu sein, als in Gefangenschaft auf Raten zu krepieren.

Startzeitpunkt sollte der Wachwechsel sein. Wenn Herrmann seine Zigarette in den Strohhaufen neben sich wirft, sollte sich dieser entflammen. Die Wachposten würden auf das Feuer aufmerksam werden und Alarm schlagen, und wir könnten fliehen. Vor ein paar Tagen hatten wir ein aufgerissenes Zaunfeld entdeckt. Das sollte unser Ausweg sein.

Ich und zwei weitere Mitgefangene warteten hier hinter dem Müllberg, auf den die netten Besatzer des Öfteren unser Essen warfen. Wir warteten auf Herrmanns Zeichen.

Die Wachen trafen sich wie jeden Tag zur Ablösung am selben Punkt. Herrmann steckte sich seine Zigarette an. Er begann zu rauchen. Ungefähr zwanzig Meter stand er von uns entfernt. Einer der Wachleute verließ seine Gruppe und lief nun schnurstracks auf Herrmann zu. Mein Puls schlug schneller.

»Hat er unseren Plan erkannt? Aber woher?« Meine Gedanken überschlugen sich. Rasten schneller als mein Puls durch meinen Kopf. Mit niemandem hatten wir darüber gesprochen. Nur zu viert wollten wir fliehen. Keiner von uns hätte die Gruppe verraten. Das konnte nicht sein!

Herrmann rauchte weiter seine Zigarette, ließ sich nichts anmerken. Der Wachsoldat ging an ihm vorbei, warf ihm noch einen abwertenden Blick zu und wendete sich dann dem Strohhaufen zu. Erleichterung senkte sich über uns. Tonlos entfuhr mir ein Seufzer, ein Aufatmen, für einen Moment schien der Plan verloren, das Ziel unerreichbar entfernt.

Der Wachsoldat musste Wasser lassen. Auch er wirkte danach erleichtert. Allerdings auf etwas andere Weise als wir. Als er fertig war, schloss er den Hosenschlitz seiner Uniform und kehrte zurück, ohne Herrmann eines weiteren Blickes zu würdigen. Auch Herrmann atmete tief durch. Er nahm noch einen kräftigen Zug von der Zigarette, schaute noch einmal hinüber zu den Wachen, um sich zu vergewissern, dass diese wie gewohnt in ihren Austausch vertieft waren, sog das Nikotin tief ein und blies mit Genuss und um Mut zu tanken seinen Atem langsam in die Nacht.

Nun mussten wir nur noch warten, bis das Stroh in Flammen stand.

Ein Tropfen landete auf meiner Handfläche, ein zweiter, dann weitere auf meinem Kopf, dem Boden neben mir, überall. Ich schaute rüber zu den anderen.

»Nein. Das darf heute nicht regnen. Nicht jetzt, nicht diese Nacht.« In den Blicken der anderen sah ich, dass auch sie dieselben Gedanken hatten. Verzweiflung in ihren Augen, Ernüchterung, dass unser Plan abermals scheitern könnte. Gemütlich fielen dicke regengefüllte Tropfen auf den Boden und auf den Strohhaufen. Was sollte nun werden? Müssten wir schon aufgeben? Herrmann sah zu mir rüber. Seine Mimik drückte dieselbe Frage aus.

»Was nun?«

Er warf die Zigarette weg, wie geplant. Doch leider ausgerechnet noch an die Stelle, an der der Pinkler zuvor sein Wasser gelassen hatte. Der mittlerweile starke Regen tat sein Übriges. Herrmann stand nur regungslos da und schaute auf den verglimmenden Zigarettenrest.

Aus der Plan. Heute Nacht würden wir nicht fliehen können. Wir wussten nicht, ob es jemals zu einer Flucht kommen würde. Keiner von uns würde wohl jemals wieder nach Hause kommen. Wir wussten ja nicht mal, ob es dieses Zuhause noch gab.

Ich ließ Herrmann nicht aus den Augen. Vielleicht gab es ja noch einen Ausweg, eine Idee. Vielleicht. Ich wollte hier raus.

Auf einmal hörten wir Schreie aus der anderen Ecke des Lagers. Jetzt auch zwei Schüsse. Die Wachposten, die wir ebenfalls nicht aus den Augen gelassen hatten, rannten in die Richtung, aus der die Schüsse kamen. Einer von ihnen stoppte noch einmal. Er blickte hinüber zu Herrmann, prüfte ihn skeptisch. Dann drehte er sich um und lief den anderen hinterher, sein Gewehr bereits im Anschlag.

Da war sie. Das war unsere Chance. Wir mussten jetzt fliehen. Eine weitere Gelegenheit würden wir nicht mehr bekommen. Herrmann entfernte sich vorsichtig, fast schleichend von der Stelle, an der er stand. Langsam und rückwärts gewandt kam er auf uns zu. Die anderen beiden schickte ich mit einer Handbewegung in Richtung des offenen Zaunfeldes.

»Seid bitte äußerst vorsichtig!«, gab ich ihnen mit leisem Flüstern, fast nur meine Lippen bewegend, mit auf den Weg. Als Herrmann meine Position erreicht hatte, warfen wir noch einen prüfenden Blick über das Gelände, seine Hand lag nun auf meiner Schulter. Er schaute mich an, wir nickten und folgten dem Pfad zu unserem Ausweg in die Freiheit.

1945 - Aufgegriffen

Völlig erschöpft fielen wir ins Gras. Dass der Boden vom Regen klitschnass und durch die Nacht zudem auch noch kalt war, störte uns nicht. Es müssten sechzig bis neunzig Minuten gewesen sein, die wir liefen. Ohne Pause. Schnelles Tempo und so leise und unauffällig wie möglich. Je dichter der Wald, desto sicherer. Wir hatten keine Ahnung, ob es Patrouillen gibt, die durch den Wald streiften. Wir rannten. Unser Ziel, wie eine Belohnung stets vor Augen, wie das Stück Fisch, das man dem Eisbären vor die Nase hält, damit er immer weiterläuft, ohne anzuhalten und ohne das Stück Fisch jemals zu erreichen. Getrieben und gejagt.

Es regnete unaufhörlich weiter. Ich hatte währenddessen die Hoffnung, dass niemand nach uns suchen würde, da das Wetter einfach zu ungemütlich war. Gleichzeitig überlegte ich, ob wir vielleicht auch die ganze Zeit im Kreis gelaufen waren. Im Dunkeln durch den Wald in einem unbekannten Landstrich hatten wir keine Orientierung. Was, wenn wir nur wenige hundert Meter vom Lager entfernt wären und die ganze Zeit beobachtet wurden? Sie würden nichts tun müssen. Nur abwarten, bis wir ausruhen und uns dann einsammeln. Kraftlos und unfähig uns noch zur Wehr setzen zu können. Ohnehin hatten sie Waffen. Wir nicht. Unnütz Kraft darauf zu verschwenden, sich denen entgegenzusetzen.

»Haben wir es geschafft? Was denkst du Paul?« Herrmann sah mich erwartungsvoll an. Ich hob meine Schulter und zog meine Stirn in Falten.

»Ich weiß es nicht.«

»Ich auch nicht«, antwortete Herrmann,

»Aber wir sind da raus. Das zählt. Von mir aus ist es hier zu Ende, wenn es so sein soll. Immer noch besser, als in diesem Loch zu verrecken.« Er stieß mit seiner Schulter leicht gegen meine Schulter. Wir grinsten uns an. Denn er hatte Recht. Lieber hier als da drin.

Wir schauten nach den beiden anderen, die ein Stück weiter östlich von uns ebenfalls im Unterholz pausierten. Per Handzeichen bedeutete ich ihnen, dass wir nur kurz verweilen würden und dann weiter müssten. Zustimmend nickten beide.

»Denn selig sind die, die da Land gewinnen…«, ging es mir immer wieder durch den Kopf.

Den Abstand zwischen unseren beiden Zweiergruppen mussten wir aus Sicherheitsgründen beibehalten. So war die Chance höher, dass es wenigstens zwei von uns schaffen würden. Wenn notwendig würden wir uns auch ganz aufteilen. Dann wäre aber jeder allein auf sich gestellt.

Wir hatten abgestimmt, dass wir uns in Richtung Kaiser-Wilhelm-Graben durchschlagen. Dort lag aber gleichzeitig eine große Gefahrenstelle. Gegen die Überquerung des Kanals war die Flucht aus dem Lager nur Kindergarten. Der Kaiser-Wilhelm-Graben war an seinem Nordufer durch die Briten besetzt und stark bewacht. Dessen Ostufer jedoch kontrollierten die Sowjets. Beide wollten um jeden Preis eine Überquerung durch die Gegner, und vor allem durch Deutsche – in ihren Augen ohnehin alles Verbrecher –, verhindern. Doch bis dahin dürfte es noch ein gutes Stück Weg sein, und wir mussten noch eine Pause einlegen, in der jeder von uns etwas Schlaf bekommen sollte.

Seit Stunden kämpften wir uns schon durch Wald und Feld, nachdem wir unsere letzte Ruhepause beendet hatten. Die wenigen Minuten Schlaf hatten uns wirklich gut getan. Einer von uns hatte immer abwechselnd Wache gehalten und bis Tausend gezählt. Dann war der nächste dran. Wir konnten etwas Kraft schöpfen, die wir benötigten, um diesen Ritt weiter durchzustehen. Wir näherten uns dem Waldrand. Zumindest konnten wir jetzt sicher sein, dass wir nicht im Kreis gelaufen waren und uns tatsächlich weit vom Lager entfernt hatten. Wo wir genau waren, wussten wir allerdings nicht. Wir hofften einfach darauf, richtig zu sein. Vor uns lagen nun große Felder. Unbestellt. Braches Land mit großen tiefen Furchen von Militärfahrzeugen, die darüber gefahren sein mussten. Hochstehendes Unkraut und nachgewachsenes Getreide oder Gemüse, das zuvor hier angebaut wurde. Diese Felder zu überqueren, war gefährlich. Zum einen, weil wir leicht entdeckt werden konnten. Wir hatten zwar unsere Kleidung mit allerlei Grünzeug und Zweigen etwas getarnt, doch Kontrollflieger in der Luft würden uns sehr schnell ausmachen. Zum anderen waren die Felder voller Mienen und Blindgänger. Ein falscher Schritt, eine Unachtsamkeit, und die Reise wäre jäh vorbei. Der Lärm der Detonation würde außerdem alles, was sich an Militär hier in der Nähe aufhielt auf den Plan und damit direkt zu uns rufen. Es war also äußerste Vorsicht geboten.

Dadurch kamen wir nur sehr langsam voran. Immer wieder mussten wir stoppen, uns Unterholz, Bäume – die hier nur sehr vereinzelt herumstanden – , und Deckung in ausgebrannten Fahrzeugen suchen, weil wir in der Ferne Flugzeuggeräusche wahrnahmen. Die Angst war allgegenwärtig und unser ständiger Begleiter.

Weit konnte es nicht mehr sein bis zum Fluss. Die Dämmerung hatte bereits eingesetzt. Der ganze Tag war trüb und von grauen Wolken überzogen. Kein Licht, keine Sonne ließ sich blicken. Nur gelegentlich, wenn der Regen nachließ, wurde es etwas heller und deutete daraufhin, dass es Tag war. In wenigen Stunden würde es Nacht werden, und dann müssten wir am Fluss sein, ansonsten hieße es einen ganzen Tag Schutz suchen und warten. Das könnte aber auch bedeuten, einen Tag auszuruhen. Wieder abwechselnd schlafen, Kraft tanken. Aber ganz ohne Essen, ohne Wasser, außer das, was vom Himmel fiel, in der nassen Kleidung ausharren und stets weiter in Gefahr zu sein, gefasst zu werden? Wir mussten weiter. Wir mussten den Fluss erreichen und von hier weg.

Ich hörte ein Fahrzeug. Es kam direkt auf uns zu. Zwar nur klein und noch ein paar Minuten von uns entfernt, aber wenn wir es sehen konnten, konnte es auch uns sehen.

Wir rannten so schnell wir konnten nach links in den nächsten Wald. Ich hob meinen Arm und wies Herrmann mit meiner linken Hand in eine Grube, die rechts von uns lag. Wir liefen auf diese Grube zu. Ein übler Gestank wehte uns entgegen. Verwesung stieg uns in die Nase. Am Rand der Grube stehend war klar, was die Ursache ist. Ein totes, zu verwesen beginnendes Reh lag dort unten neben einer Lache eines ölhaltigen Films. Diese Mischung erzeugte einen Ekel, der mich sehr intensiv an das Gefangenenlager denken ließ. Da mein Magen seit langem leer war, der Brechreiz aber immer stärker wurde, fühlte ich die würgenden Kräfte meiner Speiseröhre so unbarmherzig wie noch nie.

Herrmann schubste mich auf einmal in die Grube und sprang sofort hinterher. Das Fahrzeug war nähergekommen. Wurden wir gesehen, waren wir verloren. Ich hatte keine Ahnung, wo sich die beiden anderen befanden. Nach einem Blickwechsel mit Herrmann zogen wir den Kadaver in die Lache, dazu noch ein paar Äste eines Nadelbaums, der quer über der Grube lag. Wir bedeckten uns mit Reh und Ästen so gut es ging. Der Gestank war bestialisch. Ich schmeckte Magensäure, hielt mir die Nase zu und atmete nur noch durch den Mund. Die Säure bohrte sich in meine Schleimhäute. Das Öl brannte zusätzlich in den Augen und der geschundenen Haut. Mein Würgen wurde immer stärker, aber mein Magen war zu leer, um etwas nach oben zu befördern.

Das Motorengeräusch des Fahrzeuges war jetzt ganz nah. Es stoppte. Wir konnten hören, wie sich zwei unterhielten. Die Sprache war allerdings noch nicht zu erkennen. Ihre Stimmen klangen heiter, keinesfalls angespannt. Also hatten sie uns nicht entdeckt? Sie waren nicht wegen uns hier in den Wald gefahren? Sie liefen an unserer Grube vorbei, weiter in den Wald hinein. Herrmann sah mich mit angsterfüllten Augen an. Einer der beiden Soldaten lachte hämisch. Mein Herz schlug so stark, dass man die Schläge sicher durch meinen Hals pulsieren sehen konnte. Mein Würgereiz war schlagartig weg. Angst und Ekel erfüllten meine Gedanken. Und in Hermanns Augen sah ich das gleiche.

Würden uns die Briten finden, würden sie uns auf der Stelle erschießen, und direkt hier in der Grube verwesen lassen. Kein Hahn würde danach krähen. Doch sind es sowjetische Soldaten, kämen wir nicht so glimpflich davon. Sie würden uns nach Sibirien schicken. Sie waren berüchtigt für ihren gnadenlosen Umgang mit deutschen Gefangenen. Fänden sie uns, würden wir uns wünschen, nie geflohen zu sein.

Ich hörte genauer hin. Oh mein Gott, das klang russisch. Die Sprache war nun eindeutig zu erkennen. Doch was taten sie hier? Wir hatten den Kanal noch nicht überquert. Sie dürften gar nicht hier sein. Auch Herrmann hatte die Situation erkannt und zog fragend die Stirn in Falten. Die Stimmen, die nun wieder in unsere Richtung kamen, schlugen abrupt um, von heiter in aufgeregt.

Sie hielten inne, dann liefen sie ein paar Schritte weiter, schneller und stoppten wieder. Was ging da vor sich?

Da, sie waren ganz dicht. Ich konnte hören, wie einer von ihnen mit dem Fuß etwas Laub zur Seite schob. Ich konnte ein Stück seiner Sohle sehen. Voller Dreck und Moos und schon ziemlich abgetreten, dass kaum noch Profil zu erkennen war. Wie lange musste er diese Stiefel schon tragen?

Wir blieben ganz ruhig. Noch immer standen die beiden am Rand unserer Grube und schienen alles genau zu untersuchen. Jetzt nur nicht bewegen. Keinen Mucks, kein noch so kleines Geräusch oder Atmen dürften wir von uns hören lassen. Brechreiz, Übelkeit und Angst raubten mir fast den Verstand. Ich war einer Ohnmacht ganz nahe. Weder Arme noch Beine konnte ich noch spüren. Ich hielt die Luft an. Ich musste aushalten, solange es irgend geht. Keinen Laut. Bitte!

Herrmann hatte seine Augen geschlossen. Auch er verzichtete aufs Atmen und betete in seinen Gedanken.

Die Soldaten kehrten um. Mit einer angewiderten Bemerkung verließen sie den Rand unseres Verstecks. Doch noch immer verharrten wir in unserer Position. Allerdings erlaubten wir uns das Atmen wieder und sahen uns an. Lächelten uns an. Glücklich, scheinbar nicht entdeckt worden zu sein. Die Zeit zog sich, aber keiner von uns beiden traute sich, sich zu bewegen.

Dann das erlösende Geräusch. Das Fahrzeug entfernte sich. Weiter und immer weiter, bis es nicht mehr zu hören war. Wir hatten es scheinbar geschafft.

Herrmann eilte in eine aufrechte Körperposition und warf die Laubdecke mit aller Kraft, die er noch aufbringen konnte, von unseren Köpfen. Er streckte wie ein Pfeil seinen Kopf ins Freie und atmete mit einem tiefen lauten Zug Luft in seine Lungen. Dann blieb er halb im Freien, halb noch unter dem Kadaver liegen und schaute in Richtung Wolken. Erst jetzt schob ich auch meinen Kopf unter unserem Blätterdach hervor und atmete tief ein. Ganz tief. Ich spürte, wie sich mein Körper mit diesem Sauerstoff-Gestank-Gemisch füllte und mein Magen langsam wieder an seine ursprüngliche Position zurück wanderte.

Ein lautes Klicken von Maschinengewehren beim Entsichern ließ uns zusammenzucken.

Herrmann und ich blickten nach oben, an den Rand der Grube. Da standen die beiden Soldaten. Die Läufe ihrer Gewehre auf uns gerichtet. Sie redeten auf uns ein. Wir sollten aus der Grube steigen und mitkommen. Sie rümpften ihre Nasen, bei dem Gestank, der mit uns aus der Grube aufstieg. Wir sollten ihnen zum Auto folgen. Unsere Kleidung triefte und stank bestialisch, sodass sich die Soldaten ihre Ärmel vor die Nasen hielten. Einer von ihnen ging vor, der andere hinter uns. Wir bestiegen die Rücksitzbank des Geländewagens und erkannten nun auch, wie sie uns austricksen konnten. Sie waren zu dritt. Die Fahrt in den bisher unbekanntesten Teil unserer Flucht führte uns direkt in eine regionale sowjetische Kommandozentrale.

Dort angekommen, sperrten sie uns in getrennte Quartiere, die Zellen ähnelten. Ich setzte mich auf die mit Stroh bedeckte Metallliege, die die Hälfte des Raumes ausmachte und dachte nur noch an Schlaf. Obwohl es nicht besonders warm dort drin war, hatte ich das dringende Verlangen, mich von meiner stinkenden, klebenden Kleidung zu befreien. Ich legte alles ab, bis auf die Unterwäsche und warf es angewidert in die Ecke, neben die Toilette. Toilette – es überfiel mich der sehnsüchtige Gedanke auf die Toilette zu gehen. Eine Schüssel aus Keramik, eine Schnur, um dran zu ziehen, die Wasser aus einem Kasten knapp unter der Zimmerdecke in die Schüssel laufen lässt. Eine saubere Sache, auf die wir solange verzichten mussten. Stattdessen lebten wir zeitweise wie Tiere. Bis zu diesem Moment war mir nicht bewusst, wie sehr man eine vermeintlich unwichtige Sache vermissen kann. Ich genoss diese Sitzung.

Gerade hatte ich meine Entleerungsphase beendet, als einer der sowjetischen Offiziere nebst seinem Schlüsselwärter in der Tür meiner Unterbringung auftauchte.

In stark gestammeltem Deutsch fragte er mich nach Papieren, Passport oder ähnlich schlecht verständlichen Dingen. „Deutsch – Ausweis – Passporte – Germanie Papier?“ Ich zeigte auf den Haufen meiner immer noch grässlich stinkenden Kleidungsstücke. Mit der linken Hand winkte er eine Geste, die mir erlaubte, nach meinen Papieren zu suchen. Ich beugte mich hinunter zu den Sachen, durchsuchte die Taschen meiner abgewetzten Jacke. Panik schnürte mir die Luft zum Atmen ab in der Befürchtung, ich könnte meinen Ausweis verloren haben. Meine Hand spürte etwas Festes in der Brusttasche und Erleichterung überkam mich ein wenig. Ich zog Ausweis und Wehrmachtsführerschein heraus und wandte mich wieder dem Offizier zu.

Das Päckchen enthielt auch meinen Führerschein aus der Gefangenschaft, der Transportkompanie 353 der englischen Besatzungszone.

Erst jetzt sah ich, dass er bereits Herrmanns Papiere in den Händen hielt. Zwischen zwei Fingern seiner Hand hing ein Stück des Ausweises herunter, der Herrmann zum Führen von Wehrmachtsfahrzeugen berechtigte. Ich konnte sein Passbild deutlich erkennen. Auch wenn es schmutzig und schon etwas vergilbt war. Hatten sie den Ausweis zerstört? Werden sie das auch mit meinen Papieren tun? Wollten sie erst unsere Identität vernichten und dann uns? Was passierte nun mit uns? Fragen über Fragen, die ich dem Mann in der Tür in Gedanken mitgab, als ich ihm meine Papiere reichte. Er warf einen kurzen Blick darauf. Nahm sie aber relativ behutsam entgegen und verließ den Raum. Der Schlüsselwärter kam auf mich zu. Er bückte sich, griff nach dem stinkenden Stapel meiner Bekleidung und verließ samt den Sachen meine Zelle.

Einen Moment lang blieb ich verwirrt noch an derselben Stelle stehen. Dann übermannte mich die Müdigkeit. Ich ließ mich auf die Pritsche fallen und schlief ein.