Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

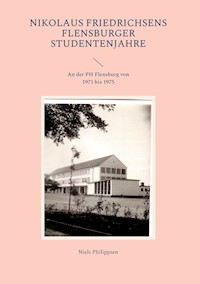

Flensburg zwischen 1971 und 1975: Noch gibt es die Pädagogische Hochschule mit ihren typischen weißen Gebäuden in der Mürwiker Straße 77. Hier studiert auch der Flensburger Nikolaus "Nick" Friedrichsen. Sein Ziel: Realschullehrer mit den Fächern Deutsch und Englisch zu werden. Von der ersten Vorlesung im Großen Hörsaal bis zur letzten mündlichen Prüfung begleiten wir in diesem Buch seinen Werdegang. In den 40 Kapiteln geht es aber nicht nur um das Studium an der PH, sondern auch um viele Details aus Nicks "Privatleben". Darunter auch: THW-Lehrgänge in Schönböken und Ahrweiler, Flensburg als unschlagbare Rätselstadt, mit einer Ente nach Paris, der langweiligste Job der Welt im Kraftfahrt-Bundesamt, Klausuren-Schummelei, Knutscherei mit der radikalsten Linken der ganzen PH, gute und weniger gute Profs und Dozenten, keiner kommt ins Sprachlabor, warum Nick von der Polizei gesucht wurde, Rod Stewart, Ravi Shankar und Manitas de Plata, MAD-Hefte und die Sesamstraße, die seltsamste Nacht seines Lebens, Girls, Girls, Girls, jede Menge Peinlichkeiten, die einzige Demonstration seines Lebens, "Beatles waren auch schon mal besser", "aber nur küssen, ich bin verlobt", College in London, Ten Years After und Jethro Tull, Nicks amouröse Versuche und Bruchlandungen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 271

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Ein Hinweis zu diesem Buch

Vor einiger Zeit habe ich die Geschichte meines alten Freundes Nikolaus Friedrichsen aus Flensburg veröffentlicht. Das geschah auf seinen ausdrücklichen Wunsch hin, und es ging in dem Buch „Nikolaus Friedrichsens Flensburger Erinnerungen“ um die Zeit seiner Kindheit und Jugend von 1952 bis 1971. Genaugenommen endete der Text mit der Abiturfete am 26. Mai 1971, einem Mittwoch, an dem am Vormittag die letzten mündlichen Abiturprüfungen stattgefunden hatten.

Die Frage, was danach mit Nikolaus bzw. „Nick“ oder „Nicki“ geschah, musste so lange offenbleiben, bis ich ihn dazu bewegen konnte, mir die Fortsetzung seiner Geschichte zu erzählen.

Das Ergebnis liegt hiermit vor: Nikolaus Friedrichsens Flensburger Studentenjahre – An der PH Flensburg von 1971 bis 1975.

Ich habe auch diesmal viele Gespräche mit Nikolaus geführt, und er hat mir wieder zahlreiche Unterlagen zur Einsicht überlassen.

Wir haben uns - wie beim vorigen Mal - darauf verständigt, die Namen aller auftretenden Personen zu ändern. Die in diesem Text gewählten Namen haben also nichts mit denjenigen Leuten zu tun, die zufälligerweise die gleichen Namen tragen sollten.

Nikolaus hat das Manuskript gelesen und mir versichert, dass es weitgehend mit seinen persönlichen Erinnerungen übereinstimmt.

Und damit hat er nun wieder das Wort:

Inhaltsverzeichnis

Ein Hinweis zu diesem Buch

Vorwort: Warum mir das alles so peinlich ist

Kapitel: Einst war ich Gärtner

Kapitel: Wildbad im Schwarzwald

Kapitel: Mein Umzug (innerhalb der Wohnung)

Kapitel: THW-Lehrgänge in Schönböken

Kapitel: Allmählich wird es ernst mit der PH

Kapitel: Endlich eine feste Freundin

Kapitel: Im Wintersemester 71/72

Kapitel: Mein zweites Semester

Kapitel: Am Goldsmith-College

Kapitel: Sanna

Kapitel: Wieder zu Hause

Kapitel: „Netz-Freileitung“ in Ahrweiler

Kapitel: Zum ersten Mal in Dithmarschen

Kapitel: Vorpraktikum in Eggebek

Kapitel: Sylvia Knopf

Kapitel: Ein unrühmlicher Besuch in Meldorf

Kapitel: Im Wintersemester 1972/73

Kapitel: Es kriselt auf dem Sonnenberg

Kapitel: Das Sommersemester 1973

Kapitel: Ein Kurztrip in den Süden

Kapitel: Beim Kraftfahrt-Bundesamt

Kapitel: Was sonst noch während meiner KBA-Zeit passierte

Kapitel: Das Wintersemester 1973/74

Kapitel: Nicht intensivieren!

Kapitel: Wichtiges und weniger Wichtiges Anfang 74

Kapitel: Im Sommersemester 1974

Kapitel: In einer Ente nach Paris

Kapitel: Zwischen den Semestern

Kapitel: Zukunftsgedanken und „Beinahe-Schluss“

Kapitel: Das Wintersemester 1974/75

Kapitel: Mein Unfall

Kapitel: Zurück zum Wintersemester

Kapitel: Vor dem Sommersemester

Kapitel: Ein Blick auf mein Privatleben

Kapitel: Das Sommersemester 1975 – mein letztes „richtiges“ Semester

Kapitel: Zwischen Sommersemester und Prüfungszeit

Kapitel: Noch einmal in Ahrweiler

Kapitel: Langsam wird’s ernst

Kapitel: Die Prüfungszeit

Kapitel: Und noch einmal KBA

Nachwort

Vorwort: Warum mir das alles so peinlich ist

Hallo, liebe Leserinnen und Leser, da bin ich wieder. Euer Nikolaus Friedrichsen aus Flensburg. Nennt mich gerne Nick, das klingt einigermaßen modern und griffig, aber ihr dürft natürlich auch Nikolaus zu mir sagen, so heiße ich nun mal.

Mir war das erste Buch schon etwas unangenehm, das muss ich leider sagen, obwohl es im Großen und Ganzen einfach die Wahrheit über mich und mein Leben berichtet hat. Aber was jetzt noch kommen wird, das ist manchmal richtig peinlich für mich. Wie soll ich sagen, ich habe mich hier und da einfach nicht so verhalten oder benommen oder was auch immer, wie ich es eigentlich selbst von mir erwarten würde. Oft habe ich den bequemsten Weg gewählt, war manchmal auch einfach gleichgültig und faul und habe Probleme vor mir hergeschoben. Doch zunächst genug der Selbstkritik, ich will lieber mal mit einem Beispiel anfangen:

Warum wollte ich eigentlich Lehrer werden? Ich hätte doch auch etwas ganz anderes anfangen können. Aber nun war es so, dass ich das System Schule aus Schülersicht natürlich gut kannte und außerdem gerade in den letzten Schuljahren durch meine Referate und überhaupt die Beteiligung am Unterricht den Eindruck hatte, ich wäre als Lehrer ganz gut zu gebrauchen. Und ich hatte im Laufe der Zeit eine ganze Menge von Nachhilfeschülern vor allem in Englisch richtig gut auf die Spur gebracht.

Meine Eltern, Annalena und Heinrich Friedrichsen, mittlerweile 50 und 56 Jahre alt, bestärken mich mit geeigneten Argumenten in meiner Berufswahl. Ja, Lehrer, das sei doch ein angesehener Beruf und überhaupt, das Gehalt, man stelle sich vor, ein Realschullehrer bekäme sogar A 13 wie ein Oberamtsrat in der Stadtverwaltung. Ja, okay, das klingt doch alles ganz überzeugend. Nach meinem damaligen Wissensstand konnte man Realschullehrer werden, indem man sechs Semester an der Pädagogischen Hochschule in Flensburg studierte und anschließend zwei Semester in Kiel. Sechs Semester, das sind ja drei Jahre, genauso viel Zeit habe ich auch in der Oberstufe des Gymnasiums verbracht. Auf die Idee, an der Uni zu studieren und später Studienrat zu werden, komme ich irgendwie gar nicht. Realschullehrer, jawohl, das kommt mir doch ganz positiv vor.

Und dann kommt’s: Ich sollte aber freundlicherweise diese sechs Semester auch in Flensburg studieren und dabei weiter zu Hause wohnen, denn meine Eltern könnten es sich nicht leisten, mein Studium woanders oder mit einer eigenen Bleibe in Flensburg finanziell zu unterstützen. Peng. Das Argument von Heinrich Friedrichsen: Er muss ja auch noch einen Teil der Kosten für die Unterbringung seiner Mutter in einem Altersheim in Flensburg tragen. Dann kommt noch dazu, was unausgesprochen in der Luft schwebt und überhaupt die ganze häusliche Atmosphäre regiert: Die Staatstrauer meiner Eltern über den Abgang ihrer Tochter, also meiner Schwester Gudrun.

Das muss ich kurz für alle erklären, die mein erstes Buch nicht kennen oder vielleicht dieses Detail vergessen haben: Meine Schwester hat sich von ihrer Familie (also von uns Rest-Friedrichsens) getrennt, nachdem sie geheiratet hatte. Die ganze Geschichte möchte ich an dieser Stelle nicht noch einmal aufwärmen, aber es hatte teilweise auch etwas mit Finanzen zu tun. Positiver betrachtet, könnte man den Abgang meiner Schwester vielleicht auch als Befreiung von der Übermacht der Eltern interpretieren. Allerdings hat es auch mich getroffen, mit mir will Gudrun ja auch nichts mehr zu tun haben.

Aber wollte ich denn überhaupt woanders studieren? Da war ich noch völlig unentschlossen, und beim Thema Bafög, also der finanziellen Unterstützung der Studenten durch den Staat, hatte sich mir der Eindruck vermittelt, dass die Eltern letztendlich auch zur Kasse gebeten würden. Wie soll ich sagen, sie haben mich moralisch umzingelt. Wenn ich nicht der böse Sohn sein will, so wie die böse Tochter, muss ich halt zu Hause bleiben. Dann würde ich auch das größere Zimmer für mich allein haben und mein bisheriges kleines Zimmer würde eben zum etwas zu engen Esszimmer umfunktioniert werden. Und ich bekäme 140 Mark im Monat auf mein Konto, damit ich mir Bücher und so weiter kaufen kann.

Ja, es ist zum Schämen, meinetwegen auch zum Fremdschämen, aber ich knicke ein. Nein, ich will nicht auf den Spuren meiner Schwester wandeln und meine Eltern vor den Kopf stoßen oder mich gar von ihnen im Streit trennen, ich will irgendwie das bessere Kind sein, der bessere Sohn.

So kommt es also, dass ich a) in Flensburg bleibe und an der PH studiere und b) während dieser Zeit auch zu Hause wohnen bleibe. Übrigens nicht nur die angepeilten sechs Semester, sondern letztendlich sogar acht, weil man im Laufe der nächsten Jahre dann auch in Flensburg die Möglichkeit haben wird, für das Lehramt des Realschullehrers zu studieren. Man muss dann lediglich die Prüfung in Kiel ablegen. Ich habe während dieser ganzen Studienzeit immer ein etwas ungutes Gefühl, als würde ich mich dauernd dafür rechtfertigen müssen, dass ich noch zu Hause wohne, auch vor mir selbst. Ich bin zwar nicht der einzige Student, dem es so geht, aber das ist irgendwie auch nur ein schwacher Trost.

Ich habe also während der vier Jahre an der PH und dann sogar noch in der Zeit danach bis zum Beginn meines Vorbereitungsdienstes zu Hause bei meinen Eltern gewohnt. Es war natürlich auch bequem und angenehm im „Hotel Mama & Papa“, aber ich habe doch sehr oft die anderen Studenten und Studentinnen um ihre Freiheit beneidet. Manches wäre wahrscheinlich ganz anders gelaufen, wenn ich schon früher das Elternhaus verlassen hätte.

1. Kapitel: Einst war ich Gärtner

Es ist Anfang Juni 1971. Die letzte Abi-Prüfung und die Abi-Fete sind schon ein paar Tage her und ich vertreibe mir die Zeit damit, meinen alten Job als Hilfshausmeister bzw. ungelernter Landschaftsgärtner wieder aufzunehmen. Mein Gebiet ist auch diesmal der Marrensdamm mit einigen angrenzenden Straßen, alles, was zur Wohnungsbaugesellschaft „Hansa-Heimbau“ gehört. Man hat erfreulicherweise wieder Geld für mich, und sämtliche Gartenanlagen lechzen nach Pflege. Ich hacke und harke, schneide die Rasenkanten und trimme die üppig wuchernden Büsche wie ein Friseur. Meine Arbeitsstunden notiere ich in einem Oktavheft und lege sie dann in einem kleinen Büro am Marrensberg einem Herrn von der Hansa-Heimbau vor. Wenn mich nicht alles täuscht, beträgt mein Lohn diesmal sogar fünf Mark pro Stunde, den ich dann wöchentlich in bar und wahrscheinlich schwarz erhalte. Ich arbeite tatsächlich 10 Stunden am Tag von Montag bis Samstag und insgesamt drei Wochen lang, da kommt natürlich schon etwas an Geld zusammen.

Der Job macht mir eigentlich auch Spaß, das Wetter ist überwiegend angenehm und ich bemühe mich um ordentliche und saubere Arbeit, während ich meinen Gedanken und Träumereien nachhänge. Ich komme mir etwas vor wie Eichendorffs „Taugenichts“, der junge Mann war ja auch einmal als Gärtner tätig. Ich habe auch so eine Art „vielschöne hohe Frau“, nach der ich schmachte. Sie fährt aber nicht in einer Kutsche an mir vorüber, sondern zieht einen Handwagen der Deutschen Bundespost hinter sich her. Mit anderen Worten: Sie arbeitet als Briefträgerin, heute würde man allerdings von einer Postzustellerin sprechen. Ich kenne sie sogar vom Sehen, sie ist ein Mädchen aus meiner Parallelklasse, sie hat also auch gerade Abi gemacht und jobbt jetzt vor sich hin, genauso wie ich. Ich winke ihr zu, wenn ich sie sehe, sie winkt zurück und lächelt dabei. Aber ich bin einfach zu blöd dazu, sie anzusprechen. Stattdessen träume ich davon, eine Rose oder eine ähnlich geeignete Blume von meinen zahlreichen Sträuchern abzuschneiden und ihr huldvoll zu überreichen. Aber ich weiß nicht einmal ihren Namen und ich habe auch während der ganzen Schulzeit nie ein Wort mit ihr gewechselt. Sie scheint auch ziemlich schüchtern zu sein. Was sie wohl von mir denkt? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Es bleibt also bei diesen kurzen Begegnungen und meinen Tagträumen.

Abends gibt es gelegentlich ein kurzes oder auch längeres Treffen mit einem meiner nun ehemaligen Klassenkameraden, zum Beispiel mit den beiden Donalds, also Donald Albertsen und Donald Bäcker, oder auch mit Dietmar Nommsen aus Kleinwolstrup. Dabei werden Bücher oder Unterlagen zurückgegeben, die wir uns gegenseitig zur Vorbereitung unserer mündlichen Abiturprüfungen ausgeliehen hatten. Donald Albertsen wurde in Deutsch geprüft, und ich hatte ihm ein paar Brecht-Stücke ausgeliehen und ein kleines Literaturlexikon. Ob er das alles tatsächlich gelesen hatte? Naja, vielleicht doch, bei ihm konnte man so etwas nicht so genau wissen. Er wird übrigens auch an der PH Flensburg studieren, aber zu diesem Zeitpunkt steht es möglicherweise noch nicht fest. Donald Bäcker, ein ziemlich dünner Typ mit langen Haaren, weiß allerdings schon genau, was er vorhat. Er erzählt mir, dass er Theaterwissenschaften in Freiburg studieren wird. Na gut, soll er. Immerhin hatte er schon seit längerer Zeit einen Hang zur Bühne, wir waren auch oft gemeinsam zu irgendwelchen Aufführungen im Stadttheater gewesen. Je moderner, desto besser. Was kann man denn später mit den Theaterwissenschaften anfangen? Regisseur werden oder Dramaturg oder so etwas in der Richtung.

Kleine Ergänzung zu Donald Bäcker: Er wohnt ganz nahe an der deutsch-dänischen Grenze in Wassersleben, möglicherweise heißt der Ortsteil auch schon Kupfermühle. Sein Vater arbeitet beim Zoll. Donald hat ein kleines Motorrad, das so ähnlich aussieht wie eine heutige Enduro. Eine MZ 150 oder so ähnlich. Bemerkenswert daran ist, dass die MZ aus DDR-Produktion stammt. Zu dieser Zeit sprechen immer noch viele Leute von der „Ostzone“, und man traut deren Industrieprodukten nicht allzu viel zu. Ganz selten sieht man zwar mal ein Auto der Marke Wartburg, aber das ist dann schon ein eher exotisches Ereignis. Donald jedoch ist mit seiner MZ sehr zufrieden und knattert damit fröhlich durch die Gegend.

Bei mir selbst hat sich der Wunsch nach einem Moped, Motorroller oder Motorrad nie eingestellt, weil ich schon früh auf das Autofahren fixiert war. Seitdem ich den Führerschein habe, darf ich auch den Wagen jederzeit benutzen, wenn Heinrich Friedrichsen ihn nicht gerade selber braucht. Ansonsten ist die Bushaltestelle am Twedter Plack ja auch nicht weit. Für Donald Bäcker oder auch für Dietmar Nommsen aus Kleinwolstrup sind die Kleinkrafträder aber schon ein enormer Zuwachs an Unabhängigkeit.

Noch eine Bemerkung zu Dietmar: Mit ihm hatte ich im letzten Schuljahr häufig in der Freistunde im Lokal „Sommerlust“ bei Kaffee und Latein-Hausaufgaben zusammengesessen. Er ist auch ein großer Musikfan, sein Spezialgebiet ist Blues. Mike Bloomfield und ähnliches. John Mayall, den ich besonders gut finde, reizt ihn dagegen nicht so. Aber egal, jeder hat ja so seinen eigenen Geschmack. Auch, was Musikanlagen und speziell Plattenspieler betrifft. Sein ganzer Stolz ist ein Lenco-Plattenspieler mit einem gigantisch schweren Plattenteller. Dann geht es auch noch um das Tonabnehmer-System, Magnetsystem natürlich, aber von Sharp muss es schon sein. Okay, alles klar. Ich bin aber aus einem anderen Grund einmal ziemlich sauer auf Dietmar gewesen: Ich hatte ihm mein „weißes Album“ von den Beatles ausgeliehen, das ich selber ziemlich genial fand. Er gab es mir zurück mit den Worten: „Beatles waren auch schon mal besser.“ Da hätte ich ihm am liebsten eine reingehauen. Nein, das habe ich natürlich nicht getan. Aber seitdem hatte ich Dietmar innerlich von einem „guten Freund“ zu einem „Bekannten“ degradiert.

Ein weiterer Punkt sprach gegen Dietmar, zumindest in meinen Augen: Er hatte sich nach dem Abitur für zwei Jahre freiwillig zur Bundeswehr gemeldet. Also etwas, was ich selbst nie im Leben gemacht hätte. Einige Zeit später, vielleicht komme ich noch einmal darauf zurück oder auch nicht, ist es dann endgültig aus zwischen uns. Mein Eindruck war, dass er es nicht ertragen konnte, dass ich eine Freundin hatte. Das ist schon sehr eigenartig, aber ich glaube, es war wirklich so.

An einem Samstagvormittag fahre ich zum Fördegymnasium und gebe meine Bücher in der großen Pause ab. Dabei begegnet mir nur mein ehemaliger Lehrer Herr Marxen, der für die Schülerbücherei zuständig ist. Er ist aber irgendwie mit seinen Gedanken ganz woanders, daher bleibt es nur beim nüchternen Abhaken oder Durchstreichen auf meiner Karteikarte. Ja, damals gab es ganz selbstverständlich noch Unterricht am Samstag.

Wir haben immer noch unseren alten roten Kadett B, Baujahr wahrscheinlich 1965, 45 PS bei 1,1 Liter Hubraum, Höchstgeschwindigkeit 125 km/h, von Null auf Hundert in 26 Sekunden. Für heutige Verhältnisse ein äußerst langsames und schwaches Fahrzeug, das auch noch gut seine 9 Liter Normalbenzin auf 100 km verbrauchte. Dennoch fahre ich die Kiste sehr gerne, bin dafür aber auch für Tanken und Waschen zuständig. Bei einer Autowäsche auf dem Waschplatz der Hansa-Heimbau am Marrensdamm fällt mir auf, dass die Karosserie unter den Türen ganz schön angerostet und teilweise sogar schon durchgerostet ist. Ich bekomme grünes Licht für Gegenmaßnahmen und besorge Spachtelmasse, Schleifpapier, Grundierung und eine Sprühdose mit dem passenden Lack. Dann mache ich mich an die Arbeit, die leider so viel Zeit in Anspruch nimmt, dass ich einen Montag Gartenarbeit sausen lassen muss und stattdessen am Kadett herumschleife. Am Ende sieht das Ergebnis ganz gelungen aus, letztendlich wird es die endgültige Ausmusterung des Fahrzeuges aber nur um einige Monate verzögern. Aber egal, der Kadett sieht erst einmal wieder so gut wie möglich aus und ist ja auch ansonsten noch ganz gut in Schuss. Vater Friedrichsen findet lobende Worte, ich nehme sie dankbar entgegen.

Außer meiner Gartenarbeit gibt es in dieser Zeit nicht besonders viel Abwechslung. Ich höre viel Musik, krame in meinen Schallplatten und Tonbändern herum und lese auch das eine oder andere Buch. Gelegentlich treffe ich mich auch mit den genannten jetzt ehemaligen Klassenkameraden auf ein Bier, manchmal auch abends in der Stadt, im „Porticus“ oder im „Börsenkeller“.

Am Samstag, dem 12. Juni 1971, hole ich mir im Sekretariat des Fördegymnasiums mein Abiturzeugnis ab. Ein etwas nüchternes Erlebnis, denn es hatte ja keine Abschlussfeier gegeben und auch keinen Abiturball. Ich habe an anderer Stelle bereits erwähnt, dass ich das aus heutiger Sicht schon für ziemlich bedauerlich halte. Aber die Zeichen der Zeit standen damals auf Bruch mit den alten Traditionen, die große Mehrheit der Schülerinnen und Schüler hatte sich gegen eine Abi-Feier ausgesprochen, und der eher unbeliebte „neue“ Direx hatte auch keinen Versuch unternommen, uns umzustimmen.

Sei’s drum, ich halte aber jetzt mein Zeugnis in den Händen und muss schon sagen: Nicht übel. In Deutsch und Englisch war ich sowieso schon seit Jahren „gut“, aber auch in den anderen Fächern hatten sich meine Leistungen offensichtlich stark angehoben. In Latein und Physik hatte ich mich mündlich prüfen lassen und hatte nun in beiden Fächern eine Drei. „Großes Latinum“, na bitte. Die Sekretärin kommentiert die Übergabe mit den Worten: „Da haben Sie aber wirklich ein schönes Zeugnis.“ Ja, vielen Dank dafür. Und das war es dann. Ich verlasse die hehren Hallen des Fördegymnasiums und werde, soweit ich meiner Erinnerung vertrauen darf, nie wieder dorthin zurückkehren.

Das ehemalige Oberstufengebäude des Fördegymnasiums (Aufnahme von 2022)

2. Kapitel: Wildbad im Schwarzwald

Bis ungefähr Ende Juni gibt es neben meinem Gärtner-Job noch ein paar kleine Ereignisse, die ich nur am Rand erwähne. Einmal lasse ich mir beim Zahnarzt am Twedter Plack, der seine Helferin tatsächlich „Mausi“ nennt, meine Zähne wieder auf den neuesten Stand bringen, ein anderes Mal muss ich zu einer „Untersuchung auf Fahrtauglichkeit“ zum Gesundheitsamt der Stadt Flensburg, weil ich mich zu einem Kraftfahrer-Lehrgang beim Technischen Hilfswerk angemeldet habe. Übrigens, falls ich das noch nicht erwähnt haben sollte, ich bin im THW und habe dort jeden Donnerstagabend Dienst von 20 bis 22 Uhr.

Meine Eltern wollen von Ende Juni bis Ende Juli nach Wildbad im Schwarzwald fahren. Vater hat vor, dort eine offizielle Kur zu absolvieren, und Mutter will auch ein paar „Anwendungen“ über sich ergehen lassen. Ich könnte doch mitkommen, sozusagen als Fahrer, und vor Ort könnte ich dann ja auch tun und lassen, was ich will. Naja, so ganz viel Lust habe ich nicht dazu, mit den Eltern zu verreisen, aber andererseits habe ich auch nichts weiter vor. Also keine eigene Reise nach England oder sonst wohin, abgesehen davon, dass ich auch gar nicht so viel Geld dafür hätte. Ja, okay, ich komme mit, ich kann mich dann vielleicht auch mal mit einem Freund aus Ludwigsburg treffen. Damit ist ein Mattis Kahl gemeint, den ich letztes Jahr auf einer Reise in Torquay kennengelernt hatte und mit dem ich seitdem hin und wieder ein paar Briefe gewechselt hatte. Na klar, außerdem würde man mal eine neue Gegend kennenlernen und sich auch noch etwas dabei erholen, verkehrt kann das ja nicht sein.

Da hat mich wieder die Peinlichkeit eingeholt: Hallo, ich bin 19 Jahre alt und ich fahre noch mit meinen Eltern in den Urlaub. Na schön, andere machen das vielleicht auch, aber sicher nicht so viele. Aber gut, ich habe ja schon mein Jawort gegeben. Die Eltern freut es, dann kann es ja bald losgehen.

Ich habe außer meinen Klamotten noch ein paar Bücher eingepackt und mein Kofferradio, das mich in den nächsten Wochen mit Musik versorgen soll.

Am Sonntag, dem 27. Juni 1971, geht es los. Nicht so ganz früh, aber immerhin noch am Morgen. Wenn mich nicht alles täuscht, fahre ich überwiegend. Das Wetter ist leider herzlich schlecht, ein Wolkenbruch folgt dem anderen. Das bleibt nicht ohne Konsequenzen: In den Innenraum des Wagens dringt Wasser ein, woher es kommt, ist nicht ganz klar, aber die Fußmatten vorne stehen wirklich unter Wasser. „Sturmflut im Automobil!“ Erst nach dem Regen können wir auf einem Parkplatz jedenfalls einen Teil des Wassers wieder loswerden. Mittagspause ist beim Rasthof Allertal, dann geht es weiter bis zum Ziel des Tages: Tauberbischofsheim. Mein Einzelzimmer mit Frühstück im Gasthaus „Engel“ kostet 12 DM, das Doppelzimmer der Eltern 24 DM. Das waren noch Preise.

Am folgenden Tag erreichen wir dann unsere Pension in Wildbad. Jawohl, es ist alles ganz nett hier, ich habe ein durchaus schönes Zimmer und es gibt auch einen Garten mit Sitzgelegenheiten und ein paar Liegen. Ich möchte jetzt nicht jeden Tag im Einzelnen schildern, das wäre auf die Dauer entsetzlich langweilig. Allerdings ergreift auch die Langeweile von mir Besitz. Okay, man kann hier prima im Solebad schwimmen, das tue ich auch jeden Tag, aber ansonsten sieht man hier eigentlich nur Angehörige der älteren Generation. Es gibt ein Kino, in das ich abends ein paar Mal gehe, und im Kurhaus ist ein Fernsehraum, naja, immerhin.

Im Südwestfunk ist der „Club 19“ eine ganz gute Musiksendung. An einem Abend wird dort das neue Album von Rod Stewart vorgestellt: „Every Picture Tells A Story“. Ich bin davon sofort wie elektrisiert und krieche mit den Ohren förmlich in das Radio hinein. Die Musik von Rod Stewart wird mich auch in den nächsten Jahren immer wieder begeistern, im Grunde genommen sogar bis zum heutigen Tag.

Ich habe Mattis geschrieben, dass ich gerade in Wildbad bin. Prompt kommt die Antwort: Er lädt mich für zwei Tage nach Ludwigsburg ein. Na, prima, endlich komme ich mal wieder unter junge Leute. Ich fahre mit dem Kadett an einem Montagmorgen los und komme um halb zehn bei Mattis in Ludwigsburg an. Er ist einige Jahre älter als ich und sogar schon verheiratet, seine Frau Moni, also sicher eigentlich Monika, lerne ich erst am Abend kennen, denn sie geht irgendeiner geregelten Arbeit nach. Mattis hingegen ist Student an der PH Ludwigsburg und hat Englisch und Kunst belegt. Sie haben eine kleine Wohnung, die mit vielen selbstgebauten Möbeln ausgestattet ist. Wir trinken einen Kaffee und einen Whisky, dann gehen wir durch den Schlosspark in Richtung PH. Wir essen in der Mensa, danach hat er noch eine Sitzung von irgendeinem Asta-Ausschuss, bei der ich sozusagen als Gasthörer dabei bin. Nachmittags geht es ins Freibad, danach bereitet Mattis ein Huhn im Römertopf zu. Mittlerweile ist auch Moni eingetroffen, die ich ganz nett finde. Sie und ihr Mann sprechen einen ziemlich heftigen schwäbischen Dialekt miteinander, bei dem ich nicht wirklich jedes Wort verstehen kann. Abends fahren wir im Kadett in ein Autokino und sehen dort einen etwas eigenartigen Gangsterfilm, „Das Syndikat der Grausamen“.

Am nächsten Tag fahren wir zu dritt nach Herrenberg, nach der Besichtigung des Ortes essen wir in einem Gasthaus zu Mittag. Danach geht es weiter nach Kuppingen, Monis Heimatort. Wir besuchen ihre Eltern auf ihrem alten Bauernhof und ich lerne noch einen ihrer Verwandten kennen, der als „der Döde“ bezeichnet wird. Angeblich soll es „der Pate“ bedeuten, sicher nicht im sizilianischen Sinn, sondern vielleicht Patenonkel oder so etwas in der Art. Hier in Kuppingen verstehe ich tatsächlich kaum noch ein einziges Wort, Monis Eltern und insbesondere der Döde scheinen auch noch nie Hochdeutsch gehört zu haben. Ich komme mir fast wie ein Außerirdischer vor. Wir bleiben aber nicht lange hier, sondern machen noch einen Besuch bei einem Kunstmaler und seiner Frau in der Nähe. In welcher Beziehung sie zu Mattis und Moni stehen, ist mir allerdings auch ein Rätsel. Die Leute sind ebenfalls sehr nett und gastfreundlich, wir werden zu Kaffee und Erdbeertorte eingeladen, was will man mehr. Eigenartig finde ich aber, dass vor dem Kaffee gebetet wird. Na gut, das ist halt ihre Art. Später erfahre ich, dass sie „Pietisten“ seien, also so eine Art besonders fromme Protestanten. Wir fahren wieder zurück nach Herrenberg, dort nehmen Mattis und Moni den Zug nach Ludwigsburg, und ich fahre wieder zurück nach Wildbad. Alles in allem hatte ich zwei ganz nette Tage.

Die nächsten Tage sind fast unerträglich heiß, ich unterhalte mich mit Schwimmbadbesuchen und Lektüre unter dem Sonnenschirm im Pensionsgarten. Die Eltern spulen ihr Kurprogramm ab, wir machen aber bei Gelegenheit ein paar Ausflüge, auch mal zum Bodensee inklusive Grenzübertritt zur Schweiz. Abends bin ich wieder häufig im Kino und schaue mir solche erbaulichen Streifen wie „Charleys Onkel“ an.

Es gibt noch ein Wiedersehen mit Mattis, bei der Gelegenheit bekomme ich auch meine Lederjacke zurück, die ich bei ihm vergessen hatte. Diesmal sehen wir uns aber nicht in Ludwigsburg, sondern in Pforzheim, in seinem Elternhaus bzw. in der elterlichen Wohnung. Wir machen eine Art Stadtbesichtigung, unterbrochen vom Mittagessen im Hause Kahl. Am Nachmittag steigen wir auf den „Büchenbronner Aussichtsturm“, nicht nur ein erklimmendes, sondern auch ein beklemmendes Erlebnis, denn der Turm schwankt beim Aufstieg ganz schön hin und her. Danach besuchen wir wieder irgendwelche Bekannten von Mattis, an die ich mich aber leider überhaupt nicht mehr erinnern kann. Abends fahre ich ihn zum Pforzheimer Bahnhof und er steigt wieder in den Zug nach Ludwigsburg. Danke für alles und so weiter.

Unter den ganzen Ausflügen greife ich einmal die Fahrt nach Straßburg (Strasbourg) heraus. Wirklich eine schöne und interessante Stadt. Vater Friedrichsen sind die Zigaretten ausgegangen, ich besorge ihm eine Schachtel „Gitanes“. Die sind ihm dann aber doch zu stark: „Du willst mich wohl vergiften!“

Noch eine Mini-Anekdote: Mutter schickt Vater los, er möge doch ein paar Illustrierte besorgen, heute würde man wohl eher das Wort Zeitschriften gebrauchen. Heinrich Friedrichsen kommt mit einem Packen Presseerzeugnisse zurück, darunter die „Sexy“, die meine Mutter dann aber durchaus interessiert konsumiert.

Die Tage ziehen sich, es ist ja alles ganz schön und gut hier, aber so einen Urlaub mit den Eltern muss ich nicht noch einmal haben. Allerdings: Ich war beinahe jeden Tag schwimmen, an manchen Tagen sogar zweimal, ich habe Mattis mal wieder gesehen und ich bin ziemlich viel mit dem Kadett herumgefahren, manchmal als Chauffeur für die Eltern, manchmal aber auch allein. Am Abreisetag wird an der Tankstelle festgestellt, dass unsere Hinterreifen fast kein Profil mehr haben. Naja, da nützt ja nichts, da müssen schnell zwei neue Reifen her. Es ist kein großes Problem, die ganze Angelegenheit dauert kaum zwei Stunden. Dann geht es mit vollem Tank und frischen Pneus wieder Richtung Norden. An einem Tag, nein, das schafft man ja nicht, also gibt es wieder eine Zwischenübernachtung, diesmal in Seesen. Am Dienstag, dem 27. Juli 1971, sind wir dann um 17.00 Uhr wieder zu Hause.

Kleiner Nachtrag: In Seesen sind wir beim abendlichen Spaziergang vor dem Essen an einigen Autohäusern vorbeigekommen. Eine Chrysler-Vertretung erweckt unsere Aufmerksamkeit, da steht ein neuer Simca 1000, der ganz gut aussieht. Aber der hat ja den Motor hinten, ach nee, das ist dann ja doch nichts. Bei Heinrich Friedrichsen hat sich aber offensichtlich die Erkenntnis eingestellt, dass mit dem alten Kadett nicht mehr ganz so viel los ist.

3. Kapitel: Mein Umzug (innerhalb der Wohnung)

Ich nehme für die nächsten Wochen wieder meine Gärtnertätigkeit auf und kümmere mich ansonsten um ein paar mehr oder weniger wichtige Kleinigkeiten. Mein „Umzug“ vom Kinderzimmer ins fast doppelt so große Esszimmer steht an. Der Maler wird angefordert, es wird Raufasertapete verklebt (damals noch Rauhfaser mit H) und in einem einigermaßen angenehmen Farbton angestrichen. Mein altes Klappbett wird ausgemustert, und stattdessen bekomme ich eine ziemlich große Liege. Der Schreibtisch aus dem Wohnzimmer geht in meinen Besitz über, während Heinrich Friedrichsen meine am Fenster eingebaute Schreibplatte übernimmt. Bücherregale werden angeschraubt. Was fehlt denn jetzt noch? Mein größter Wunsch: Eine einigermaßen vernünftige Stereoanlage. So super Teures kann ich mir nicht leisten und daher schaue ich mich mal um, was es so auf dem Markt gibt. „Nordmende Spectra-Futura“ sieht vom Design her schon ganz ansprechend aus mit den beiden roten Klappen, die man vor Inbetriebnahme des Gerätes öffnen muss. Naja, aber nur 7 Watt Leistung, das haut einen ja nicht gerade um. Schließlich entscheide ich mich für ein „Steuergerät“ (heute würde man „Receiver“ sagen) von Telefunken und für ein Lautsprecher-Boxenpaar von Neckermann. Dazu kommt noch ein Dual-Plattenspieler „1214“ und schließlich kann ich alles mit meinem Tonbandgerät verkabeln. Zu dieser Zeit ist es nicht mehr das alte „Grundig TK 145“, sondern schon das neue „Uher 724“, das sich leider dadurch auszeichnete, dass als Running Gag mindestens zweimal im Jahr der Treibriemen riss.

Ich hatte das gute Stück im letzten Sommer auf diese Weise erworben: Torsten Ahlmann und Jens Dehler arbeiten in den Sommerferien bei einem Radiogeschäft namens „Wendorff“, das sich damals in der Großen Straße befand. Da ich auf der Suche nach einem neuen Tonbandgerät bin, schlagen sie mir vor, ich sollte doch mal bei ihnen hereinschauen. Das tue ich dann auch, und ein „Uher 724“ fällt mir dabei positiv ins Auge. Nicht ganz billig, aber Torsten kann bei seinem Chef „Berufsmusiker-Rabatt“ für mich herausschlagen. Ja gut, das ist ja sehr freundlich, dann nehme ich das Uher auch. 18 cm-Spulen, zwei Bandgeschwindigkeiten, Stereo. Jawohl, das ist doch was. Die Leerspule aus Metall führt allerdings dazu, dass es beim schnellen Vorspulen kleine elektrische Entladungen an einer Schraube gibt, richtige Mini-Lichtbögen. Ich ersetze die Metallspule durch eine aus Plastik und damit ist das Problem gelöst. Ein schönes Gerät, das Uher 724, wenn man einmal von dem ärgerlichen Treibriemen-Problem absieht. Aber egal, das Stereo-Zeitalter ist nun auch für mich eröffnet und ich bin durchaus begeistert von meiner Anlage.

Was liegt ansonsten an? Ich habe mich bei der PH angemeldet und muss noch die eine oder andere Formalität dafür erledigen. Nach Feierabend treffe ich mich manchmal mit Freunden, es geht auch um das Ausleihen von Platten „zum Aufnehmen“ oder den Austausch von Büchern oder Comics. „Asterix“ ist gerade sehr angesagt, es sind auch schon eine Reihe von Bänden erschienen.

Wir hatten im letzten Schuljahr einen englischen Assistenz-Lehrer namens Peter Hammond, der in der Fruerlunderstraße zur Untermiete wohnte. Er war ein ganz guter Typ und einige aus unserer Klasse freundeten sich etwas mit ihm an, darunter auch ich. Wir haben auch mitunter etwas zusammen unternommen, zum Beispiel bin ich einmal mit ihm nach Dänemark gefahren und habe ihm die Gegend gezeigt. Dieser Peter war ganz begeistert von „Asterix bei den Briten“ und konnte sich köstlich darüber amüsieren. „Es ist, ist es nicht?“, war so ein Spruch von ihm. Peter kam aus Tunbridge Wells südlich von London und behauptete, sein Heimatort würde ihn sehr an das Dorf der Briten im Asterix-Heft erinnern. Er hat mir auch einmal eine LP von Joni Mitchell ausgeliehen, „Ladies Of The Canyon“, die ich ziemlich gut fand. Auf dieser Platte war auch der Song „Big Yellow Taxi“, den Text hat Peter einmal in seinem Unterricht mit uns besprochen. Einige von uns meinten, das große gelbe Taxi könnte ein Symbol für die Atombombe sein, er fand das aber eher abwegig und meinte, das wäre dann doch zu weit hergeholt. In einer anderen Stunde hat Peter uns ein altes Volkslied aus Yorkshire beigebracht, „On Ilkla Moor Baht ’at“. Erstaunlicherweise wollte er aber gar nicht Lehrer werden, sondern sein Deutsch-Studium später für irgendetwas ganz anderes einsetzen, wovon er aber auch noch keine richtige Vorstellung hatte. „Ich als Lehrer - no way!“

Ich habe mich einigermaßen damit abgefunden, weiter zu Hause zu wohnen, und ich residiere in meinem neuen Zimmer, das mir durchaus gefällt, vor mich hin. Ich bekomme abends auch öfter mal Besuch von den beiden Donalds, von Dietmar Nommsen aus Kleinwolstrup oder auch mal von Hans-Heinrich Jessen, mit dem ich zusammen im letzten Jahr auf dem Bau gearbeitet hatte. Er hat jetzt auch oder womöglich schon seit einiger Zeit ein Tonbandgerät und wir überspielen von Band zu Band oder nehmen auch mal eine Platte auf Tonband auf. „Hansi“ wird auf jeden Fall auch später Lehrer werden, aber ich weiß gar nicht mehr, ob er nicht vorher noch bei der Bundeswehr war. Ich nehme es aber an, es passt irgendwie zu ihm. Sehr viele Jahre später habe ich durch Zufall mitbekommen, dass er an einer deutschen Schule in Dänemark seinen Dienst versah. Auf jeden Fall mit dem Fach Sport, auch das passte zu ihm, was er sonst noch trieb, kann ich leider nicht sagen. Donald Albertsen ist aber „untauglich“ und muss daher nicht zum Bund, er fängt auch im Herbst dieses Jahres mit seinem Studium an der PH an. Wie ich inzwischen erfahre, werde ich noch weitere ehemalige Klassenkameraden an der PH zu Gesicht bekommen. Na gut, aber es wird doch sicher noch ein paar andere Leute dort geben.

Die ganzen Formalitäten für meine „Immatrikulation“ sind irgendwann abgeschlossen, ich brauche also nur noch bis Anfang November zu warten, und dann wird es endlich richtig losgehen mit dem Studieren. Ich gucke immer schon mal beim Vorbei-fahren auf die Gebäude der Pädagogischen Hochschule, das wird also meine neue Heimat für die nächsten Jahre sein.

4. Kapitel: THW-Lehrgänge in Schönböken

Ich bin im Spätsommer und Herbst des Jahres 1971 insgesamt vier Mal „auf Lehrgang“ in Schönböken, das ungefähr 10 Kilometer östlich von Neumünster liegt, nicht weit von Bornhöved.

1) 30. August bis 3. September 1971: Lehrgang I für Kraftfahrer

2) 6. September bis 10. September 1971: Lehrgang für Gerätewarte des Bergungsdienstes

3) 27. September bis 1. Oktober 1971: Lehrgang für Funksprecher