Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Das Neue Berlin

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Rolf Ludwigs Leben verlief nicht ohne Umwege und Schicksalsschläge, war aber auch reich an glänzenden Erfolgen, herausfordernden Aufgaben und Glückszufällen. Unsentimental, mit Augenzwinkern, plauderte er in seiner Autobiografie aus dem Nähkästchen und schüttete mit Schwung einen Sack voller Theateranekdoten, Kantinen- und Stammtischweisheiten aus. So kannte und liebte ihn sein Publikum. Seine Witwe Gisela erinnert sich an die gemeinsamen Jahre. Es war eine Beziehung, die man landläufig wohl als "spätes Glück" bezeichnet. Er starb 1999, seine vielen Film- und Theaterrollen sind Legende.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 449

Veröffentlichungsjahr: 2015

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Impressum

ISBN eBook 978-3-360-50084-7

ISBN Print 978-3-360-02193-9

© (1995, 2004) 2015 Verlag Das Neue Berlin, Berlin

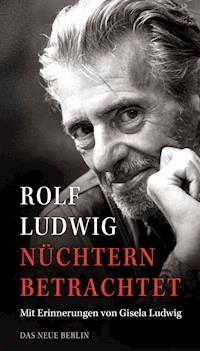

Umschlaggestaltung: Verlag, unter Verwendung eines Fotos aus dem Privatarchiv Ludwig

Die Bücher des Verlags Das Neue Berlin

erscheinen in der Eulenspiegel Verlagsgruppe.

www.eulenspiegel-verlagsgruppe.de

Bildquellen:

Harry Hirschfeld, P. Engel, H. Pölkow, W. Saeger, Franz Kutschera, K. Leher, S. Hanke, B. Meffert, J. Nagel, R. Walz, Th. Aurin, J. Weyrich, Salzburger Festspiele/Weber, Privatarchiv Ludwig

Erinnerungen eines Volksschauspielers, aufgeschrieben von Gabriele Stave,

ergänzt durch Erinnerungen

von Gisela Ludwig

DASNEUEBERLIN

Nüchtern betrachtet …

… und immer geliebt

Erinnerung an Rolf von Gisela Ludwig an Stelle eines Vorworts

Als ich geboren wurde, spielte meine Mutter an der Dresdner Volksbühne. Man schrieb das Jahr 1947. Wie die Stadt aussah, zwei Jahre nach dem Kriege, muß ich nicht mitteilen. Mutter war 22, der Vater ein verheirateter Opernsänger und ich ein Verkehrsunfall bei einer Tournee. Einige Zeit später lernte meine Mutter einen 34 Jahre älteren Schauspieler kennen. Beide heirateten 1954. K. W. Streit war ein Typ wie Heinrich George und ein guter Mime.

Am Theater in Dresden hatte 1947 auch ein junger Schauspieler angeheuert, der für den alten Streit schwärmte. »Das ist noch alte Schule«, meinte er anerkennend. Er selbst war nach acht Wochen von der Schauspielschule geflogen …

Der ein wenig naßforsche Eleve mit der schwarzen Tolle war so alt wie meine junge, überforderte Mutter. Sie hatte ein Problem: Wohin mit mir bei Proben und Aufführungen? »Mir sin ä Dheader, geen Gindergorden«, meckerte der Pförtner. Also fragte meine Mutter den Neuen mit der großen Klappe. »Kein Problem«, sagte der selbstbewußt. »Die Kleene kriegen wir schon in die Garderobe.«

Er schaffte es wirklich, mich wiederholt in der alten, ledernen Einkaufstasche meiner Mutter ins Theater zu schmuggeln, was weder ich noch der Zerberus bemerkte.

Als ich zwölf war, zogen meine Eltern nach Altenburg in Thüringen, um am dortigen Landestheater zu arbeiten. Vater verfolgte den Werdegang des jungen Schauspielerkollegen aus Dresden und fand seine damalige Prognose, daß aus dem was Großes werden würde, zunehmend bestätigt. Den Einwand ließ er nicht gelten, daß der Mann mit seiner unverkennbar sächsischen Lautfärbung nicht einmal bis Berlin kommen werde. Gert Fröbe aus Zwickau habe damit sogar Weltkarriere gemacht.

Ich besuchte in Altenburg die Schule und absolvierte danach eine Lehre als Fachverkäuferin für Herrenoberbekleidung. Später, nach einem vierjährigen kulturpolitischen Fernstudium, ging ich nach Berlin und arbeitete u. a. einige Jahre im Palast der Republik als Leitender Redakteur. So nannte sich die Funktion des Vizechefs vom Jugendtreff offiziell. Oben, unterm Dach, spielte das TiP, das Theater im Palast. 1983 stand dort ein Stück von Dürrenmatt auf dem Plan. Die Hauptrolle spielte eben jener Mann, der mich vor 36 Jahren auf etwas ungewöhnliche Weise befördert hatte. Und weil diese Geschichte in unserer Familie seither gern kolportiert wurde (schon wegen der wachsenden Berühmtheit des Taschenträgers), war sie auch mir bekannt. Ich selber fand ihn deshalb natürlich toll. Aber nicht nur aus diesem Grunde. Er spielte im »Meteor« überwältigend.

Schließlich nahm ich meinen Mut zusammen und stellte mich nach dem Stück vor seine Garderobe. Er war nach der anstrengenden Arbeit auf der Bühne erkennbar erschöpft. Ich erzählte ihm die Geschichte von 1947 und reichte ihm ein Foto aus Dresdner Tagen, das ihn, meine Mutter und andere Schauspielschüler zeigte. Wie abwesend starrte er darauf. »Mein Gott, wie lang ist das her«, sagte er tonlos. Dann gab er das Bild zurück. »Danke, und grüßen Sie Ihre Mutter.« Das war’s.

Ich sah einen schmalen Rücken in einem schäbigen Pfeffer-und-Salz-Mäntelchen auf abgelatschten Schuhen davonziehen.

Mit allem hatte ich gerechnet. Mit dieser merkwürdigen Gleichgültigkeit aber nicht. Zugleich fragte ich mich auch: Wie hätte er auch anders reagieren sollen? Diese Episode lag eine Ewigkeit zurück und war auch nur eine solche.

Mitte der 80er Jahre verließ ich den Palast. Die Bindung an das Haus aber blieb. So überraschte es mich nicht, als ich im Februar 1990 einen Anruf erhielt. Ob ich nicht kommen wolle, den Palast zu beerdigen, fragte mich ein Freund. Heute würden fast alle dreitausend Mitarbeiter ihre Kündigung erhalten. Danach wolle man sich zum Leichenschmaus zusammenhocken. Gut, sagte ich und schloß mein Zimmerchen bei der Konzert- und Gastspieldirektion in der Chausseestraße ab. Es gab seit Wochen ohnehin nichts mehr zu tun: Ich war für Rock/Jazz/Country zuständig, doch niemand buchte noch eine Band, keine Frauentags- oder NVA-Feier mußte bestückt werden, kein Jugendklub orderte ein Programm. Wir kamen morgens um 8 zur Arbeit und gingen 17 Uhr, zwischendurch läutete nicht einmal das Telefon. Für uns war die Wendezeit tote Zeit.

Ich machte mich zur Stadtmitte auf. Vor Monaten noch hätte niemand den Bühneneingang gegenüber dem Marstall ohne Dienstausweis oder prominentes Gesicht passieren dürfen. Doch auch das genügte zuweilen nicht: Selbst Ludwig wurde 1983 einmal, wie er mir später erzählte, abgewiesen – obgleich er zuvor aus der Pförtnerloge namentlich sehr freundlich begrüßt worden war. Er hatte die Jacke gewechselt und deshalb keinen Ausweis dabei. Er ging notgedrungen nach Hause, obgleich im das Publikum wartete. Auf halbem Wege erreichte ihn die Intendantin und holte ihn zurück. Es bereitete ihm eine diebische Freude, daß Vera Oelschlegel auf sein Drängen hin vor der Vorstellung erklären mußte, daß die 20minütige Verspätung nicht auf sein, sondern das Konto des Hauses ging.

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!