Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Edition Königstuhl

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Konrad Steiner, aus gutbürgerlichem Haus stammend, frönt Mitte der 1990er-Jahre der Partykultur in der Zürcher Techno-Szene, wo sein geregeltes Leben langsam aus den Fugen gerät. Auf einem Roadtrip durch Mittelamerika sucht er den Verstrickungen zu entkommen und neue Perspektiven zu gewinnen. Aber die Dämonen verfolgen ihn. Steiner will weiter in den Süden und kommt trotz aller Bemühungen nicht richtig vom Fleck. Er ist auf der Suche nach Glück und Zerstreuung, dabei entgleitet ihm langsam das Leben. In einem zerfallenen Kolonialhotel in Panama City erkrankt er an Malaria und schlingert immer tiefer in existenzielle Nöte. Dabei ist es die scheinbare Belanglosigkeit realer Umstände, die sich gegen Steiner wenden, und die seine Situation immer auswegloser machen – bis sich die Schlinge zuzieht.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 394

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

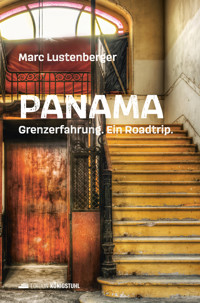

Marc Lustenberger

PANAMA

Marc Lustenberger

PANAMA

Grenzerfahrung. Ein Roadtrip.

Impressum

© 2023 Edition Königstuhl

Alle Rechte vorbehalten.

Kein Teil dieses Buches darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlags reproduziert werden, insbesondere nicht als Nachdruck in Zeitschriften oder Zeitungen, im öffentlichen Vortrag, für Verfilmungen oder Dramatisierungen, als Übertragung durch Rundfunk oder Fernsehen oder in anderen elektronischen Formaten. Dies gilt auch für einzelne Bilder oder Textteile.

Bild Umschlag:

PBphotos/depositphotos.com

Gestaltung und Satz:

Stephan Cuber, diaphan gestaltung, Bern

Lektorat:

Esther Hürlimann, Zürich, und Manu Gehriger, Uster

Druck und Einband:

CPI books GmbH, Ulm

Verwendete Schriften:

Adobe Garamond Pro, Scarlet Wood, Mark

ISBN 978-3-907339-50-3

eISBN 978-3-907339-76-3

Printed in Germany

www.editionkoenigstuhl.com

© Emanuel Ammon

Marc Lustenberger, geboren 1969 in Luzern, war während 14 Jahren als Journalist tätig und hat sich mit seinen Texten und Recherchen einen Namen gemacht. Mehrere seiner Reportagen und Porträts wurden mit Journalistenpreisen ausgezeichnet. Er arbeitete unter anderem als Korrespondent für verschiedene Schweizer Zeitungen in Spanien und Nordafrika. Seit 2008 führt er in Luzern die Kommunikationsagentur media-work. Zu seinen grossen Leidenschaften gehört das literarische Schreiben. Der Debütroman «Panama» basiert auf einer Reise des Autors durch Mittel- und Südamerika.

Inhalt

Prolog

1. Teil: Gehen

2. Teil: Untergehen

Epilog

Prolog

Panama City, Polizeistation, 10. Mai 1996

Jemand aus dem Hotel musste Steiner denunziert haben. Denn ohne dass er ahnte warum, klopften frühmorgens zwei uniformierte Männer an seine Tür, verschafften sich unzimperlich Eintritt und informierten ihn, dass er verhaftet sei. Steiner war soeben aus einem unruhigen Traum aufgeschreckt. Er sass mit verschwitztem Hemd und verklebten Haaren in seinem Bett und schaute verdutzt die beiden Beamten der panamaischen Polizei an. «Señor Steiner, Konrad Steiner. Sind Sie diese Person?», fragte ihn einer der beiden Männer. Er trug einen feinen Schnurrbart und glänzende Stiefel. Steiner nickte. «Erheben Sie sich. Wir müssen Sie mitnehmen.» Er erhielt die Anweisung, eine Tasche mit Kleidern, seine Papiere und Toiletten-Artikel mitzunehmen. Steiner stellte sich mit verschränken Armen trotzig in den Raum und sagte, es müsse sich um einen Irrtum handeln. Er sei ein Tourist auf der Durchreise, er müsste schon lange weg sein, es gebe wahrscheinlich eine Verwechslung, er habe Geld, er könne es ihnen zeigen. Doch all sein Schimpfen und Flehen nutzte nichts. Der Schnurrbärtige blickte ihn kühl an und ergriff ihn schliesslich unsanft am Arm. «Packen und mitkommen», herrschte er ihn an.

Steiner schossen Tränen in die Augen. Er hatte schlecht geschlafen. In der Nacht war er mehrmals fiebrig und schweissgebadet aufgewacht. Die Luft im Zimmer war stickig, trotz des geöffneten Fensters. Von unten dröhnte die ganze Nacht der Bass von Salsa-Musik, und von irgendwo hörte er die Schreie einer Frau und das Knarren eines Bettes. So war das jede Nacht, seit er zurück war aus Kolumbien, genauer aus Turbo, diesem Albtraum von Stadt an der Karibikküste. So war es, seit er im hinteren Teil des Hotel Central wohnte, wohnen musste. Seine Geldmittel waren zurzeit äussert beschränkt. Señor Jorge, der an der Rezeption arbeitete, und mit dem er bereits bei seinem ersten Aufenthalt einen freundlichen Umgang pflegte, hatte ihm das kleine, laute Zimmer in einem schäbigen Hinterhof im obersten Stock des zerfallenden, einst prächtigen Kolonialhotels im Herzen der Altstadt gegeben. Dort, wo Zimmermädchen, Köche, aber auch Kleindealer und Prostituierte aus den umliegenden Quartieren wohnten, war Steiner seit Wochen am Warten.

Doch heute, hatte Steiner gehofft, würde er mit dem Taxi ins Geschäftszentrum fahren, ein Reisebüro aufsuchen und ein Flugbillett nach Hause kaufen. Stattdessen hielt ihn der schneidig uniformierte Beamte in einer blauen Uniform mit eisernem Griff am Oberarm. Steiner blieb folglich nichts anderes übrig, als mit der anderen Hand notdürftig ein paar Kleider und den Reisepass in seine Tasche zu stecken. Den Reisegurt mit dem Geld, das ihm sein Vater diese Woche überwiesen hatte, liess er liegen, weil er aus Erfahrung der lokalen Polizei nicht traute. Seine Medikamente hingegen liess er in der Aufregung in der Schublade liegen. Der andere Beamte folgte diesem Prozedere abschätzig und verzog sich dann nach draussen, wo er sich eine Zigarette anzündete.

Auf dem Weg nach unten öffnete sich im ersten Stock eine Türe. Das Zimmermädchen Maria stand da, mit einem Eimer am Arm im Eingang und betrachtete ihn mit mitleidigem Blick, so empfand es Steiner. Er wollte bei ihr innehalten, ihr sagen, dass dies ein Irrtum sei, doch der Schnauzbärtige stiess ihn weiter, die nächste Treppe hinunter. Schliesslich gelangten sie in die grosse Hotelhalle, wo wie gewöhnlich um diese Zeit Señor Jorge in seinem ausgebeulten Anzug an der Rezeption stand. «Wir haben Señor Konrad Steiner abgeholt. Sein restliches Gepäck verbleibt im Zimmer», erklärte einer der Beamten. Er schob ihm ein Papier zu, das er unterschreiben solle. «Es tut mir furchtbar leid für die Unannehmlichkeiten», sagte der Mann an der Rezeption achselzuckend. «Ich bin sicher, dass sich dieser Fall schnell lösen wird.»

Und so fand sich Steiner eine Stunde später, nachdem er und sein Gepäck durchsucht worden waren, allein in einer stickigen Zelle wieder. Trotz seiner bohrenden Fragen wollte ihm keiner der Beamten eine Antwort geben, wie lange er hierbleiben müsse und was mit ihm geschehe. Ein einziges Indiz lieferten ihm die Papiere, die er unterschreiben musste. Darauf stand, dass er gegen die Einreisebestimmungen verstossen habe, weil sein Visum im Pass ungültig oder gefälscht sei.

In seiner Zelle konnte er drei Schritte in jede Richtung gehen. Es gab eine Pritsche sowie einen Klapptisch mit einem Sitz. Die Wände waren bekritzelt mit Namen und Kalenderdaten. Der einzige Lichtblick war ein kleines, vergittertes Fenster in einen Hinterhof, wo sich Sträucher und Bäume befanden. Doch Steiner achtete nicht auf das Leben draussen, sein Blick war nach innen gerichtet. Unruhig zog er in diesem engen Raum seine Kreise. Er sah die Gitterstäbe und spürte seine Kräfte schwinden. Sein Wille hatte in den letzten Wochen gelitten und ihm war, als gäbe es ausserhalb dieser Zelle für ihn keine Welt mehr.

1. Teil

Gehen

Panama City, Hotel Central, 12. April 1996

Zssss. Steiner kam es vor, als würden sie ihn bei lebendigem Leib auffressen. Zssss. Er hatte sich unter dem Leintuch verkrochen, um sich zu schützen. Doch bereits spürte er ihre Stiche am Fuss, am Ellbogen und an der Hand. Einen Moment lang war er wohl eingenickt, und die Moskitos nutzten dies, um sich an seinem Blut zu laben.

Das Leintuch klebte an seinem Körper. Um sich Abkühlung zu verschaffen, streckte er seine Füsse hervor. Zssssss. Doch sogleich witterten sie seine nackte Haut und kamen zurück. Es war fünf Uhr morgens. Draussen krähte ein erster Hahn. Seit Stunden versuchte Steiner zu schlafen, doch er fand keine Ruhe. Seine Nase war verstopft. Mit seiner rechten Hand griff er unter das Bett, um nach seinem Taschentuch zu suchen. Zwischen Staub und Dreck lag es. Zerknüllt und klebrig. Schnaubend putzte er seine Nase, doch das befreiende Gefühl hielt nur wenige Sekunden an. Sofort füllten sich die Höhlen wieder mit zähem Schleim.

Zssss. Das penetrante Brummen der Moskitos bohrte sich in sein Gehirn. Steiner kratzte sich am Fuss. Dort, wo die Haut am dünnsten war, juckte es ihn am meisten. Die Einstichstelle war angeschwollen und hart wie ein entzündeter Mitesser. Doch Steiner unterdrückte die Lust, die Schwellung mit seinen Nägeln aufzukratzen. Er hatte die Narben von Leuten gesehen, die sich in diesem Tropenklima die Haut aufgerissen hatten.

Er war die ganze Nacht mit Boris, dem Deutschen, herumgezogen. Unten am Hafen. Sie hatten gesoffen und Gras geraucht. Die Ware war stark, vielleicht waren die Moskitos deshalb so gierig, dachte Steiner. Der Verkäufer im Park hatte sich wichtig gemacht, es wäre das beste Gras in ganz Panama City. Versteckt in einer Papiertüte brachte er die fünf Gramm zwischen Cola-Büchsen und Sandwiches ins Hotel, nachdem er ihnen vom Park unten ein Signal in Richtung Balkon gegeben hatte, wo sie warteten. José hiess er. Er war nicht mehr der Jüngste. Sprach von seiner Frau und den Kindern, die noch zur Schule gingen. Verdient sich so sein Geld. Zwanzig Dollar verlangte er. Das ist viel zu teuer für Panama, sagte Boris. Kolumbien liege nahe. Panama sei der Umschlagplatz. Durch den Panama-Kanal werde die Ware verschifft. Beim Rauchen kratzte es wenig im Hals. Aber es war potent, zusammen mit dem Bier und dem Rum in den Bars.

Sie waren die ganze Nacht unten am Hafen gewesen. Eine unsichere Gegend für Weisse. Erst recht für zwei junge Männer, die mit einem Joint unterwegs waren. In der Toilette einer Bar, wo es nach Fäkalien und Erbrochenem roch, hatten sie sich diesen gerollt. Selbst die leicht gekleideten Mädchen im Club schauten sie schräg an, als es im Raum plötzlich nach Gras stank. Boris zahlte dem Mann an der Bar ein fürstliches Trinkgeld, damit er beide Augen zudrückte. Die Nacht drohte aus dem Ruder zu laufen. Der Alkohol und all die anderen Rauschmittel machen euphorisch, du verlierst die Kontrolle, dachte Steiner im Halbschlaf.

Zssss. Steiner spürte den Flügelschlag eines Moskitos neben seinem Ohr. Mit der Hand versuchte er das Insekt zu erschlagen, traf indessen seine Backe. Der Schmerz riss ihn aus seinem Rausch. Er suchte im Dunkeln nach dem Lichtschalter über seinem Bett. Die Helligkeit erreichte in Wellen seinen Kopf. Steiner schaute umher, ein ziemlich hoher Raum für ein Hotelzimmer, in dem kaum noch etwas an den Glanz vergangener Tage erinnerte. Auf einem kleinen Tisch standen die Reste des Nachtessens. Es gab einen Schrank und ein Regal. An der Decke war ein grosser Ventilator befestigt, der einen monotonen Lärm machte. Die gelblichen Tapeten lösten sich von der Wand. In den Ecken sammelte sich der Dreck. Sein Blick schweifte zu seinem Rucksack, wo die Kleider hineingestopft waren. Darüber an der Wand hockte eine Mücke. Die langen Beine hatte sie von sich gestreckt, ihr Körper war fett und vollgesogen.

Steiner packte sein Hemd und schlich sich heran. Das Tier wartete bewegungslos. Er holte mit voller Kraft aus und klatschte das Hemd an die Wand. An der Stelle der Mücke war nun ein roter Blutfleck, der wie eine Träne die Wand runter auf den Boden rann. «Du Biest hast mich gestochen und ausgesogen, die ganze Nacht. Nun bist du ein Opfer deiner eigenen Gier geworden», murmelte er vor sich hin.

Es war bereits Mittag, als Steiner infolge grossen Lärms vor seinem Fenster aufwachte. Er rieb sich die Augen, griff zum Hemd, das am Boden lag, stand auf und schlurfte auf den Balkon hinaus. Ein Auto war mit einem Motorrad zusammengestossen. Auf der Strasse lagen Brötchen herum. Der Lenker des Motorrades, ein junger Bursche, untersuchte sein Fahrzeug und fluchte laut. Der Automobilist strich mit dem Finger über einen Kratzer an seiner Tür. Von überall her strömten Gaffer hinzu. Sie bildeten einen Kreis um die beiden sich anbrüllenden Männer und machten sich einen Spass daraus, ihnen die Brötchen anzuwerfen. Das machte den Jungen mit dem Motorrad noch zorniger. Er erhob seine Fäuste in Richtung des Publikums und wurde deswegen ausgebuht. Auf dem Balkon nebenan standen Susanne und Jens.

«Was ist denn hier los?», fragte Susanne. «Da streiten sich zwei um ein paar Brötchen. Einer hat mit dem Auto den Bäckerburschen umgefahren», antwortete Steiner. Alle drei starrten nun auf die Strasse hinunter. Ein Polizist in grüner Uniform drängte sich mit dem Gummiknüppel zwischen die beiden Streitenden. Sofort verstummten sie. Er hörte den beiden einen Moment zu, sah sich den Schaden an und befahl dann den Gaffern zu verschwinden. Die Leute pfiffen, standen noch ein wenig herum, gehorchten aber schliesslich. Das Spektakel schien seinen Höhepunkt ohnehin überschritten zu haben. Der Polizist wies die beiden Streitenden an, zusammen die Brötchen einzusammeln. Der Bäckerjunge steckte sie wieder in eine Papiertüte, klemmte den Sack auf sein Motorrad und fuhr davon. Der Automobilist klaubte ein paar Geldnoten aus seiner Tasche, steckte sie dem Uniformierten zu und verschwand in seinem Chevrolet.

«Was für ein wunderbares Beispiel für die Korruption in Panama», kommentierte Susanne. Ihr Freund Jens meinte, der Polizist sei einfach zu faul gewesen, den Fall genauer zu untersuchen. Steiner sagte nichts dazu, fand aber, der Polizist hätte seine Aufgabe gar nicht so schlecht erfüllt. Ihn störte lediglich, dass der Bäckerjunge die Brötchen wieder eingesammelt hatte, die im Dreck der Strasse lagen, und diese nun irgendwo verkaufen würde. «Wo ist eigentlich Boris?», fragte er. Jens zuckte mit den Achseln. «Der schläft noch immer. Ihr müsst gestern heftig gebechert haben. Er hat im Zimmer einen riesigen Lärm gemacht und rannte die ganze Nacht lang auf die Toilette.» Steiner verzog seinen Mund.

«Wir waren heute Morgen auf der deutschen Botschaft. Susanne hat den Stempel bekommen. Morgen fliegen wir nach Hause», erzählte Jens.

«Gut für euch.»

Susanne machte eine wegwerfende Geste: «Ich habe diese Bananen-Republik satt. Irgendwann kannst du die Gesichter hier nicht mehr sehen.»

Susanne und Jens waren vor drei Wochen nach Panama geflogen, um Boris zu treffen. Dieser war zuvor allein in Kolumbien herumgereist. Zwei Wochen lang langweilten sie sich dann zusammen in einem kleinen Dorf an der Karibikküste, wo sie, wie sie Steiner erzählten, nichts als bettelnde Kinder und dicke, panamaische Touristen antrafen. Nun warteten sie seit zehn Tagen in Panama City auf ihre Abreise. Am Freitag hätten die beiden nach Berlin zurückfliegen sollen, doch die Zöllner liessen Susanne nicht passieren, weil ihr Pass abgelaufen war. Sie mussten warten, bis das Deutsche Konsulat am Montag wieder öffnete. «Und Boris? Geht er auch?» «Es sieht so aus», grinste Jens ihn an, «wir konnten alle Flüge auf morgen Dienstag umbuchen. Wann verlässt eigentlich du diese Bananen-Republik?» «Ich fahre ebenfalls morgen», antwortete Steiner. «Zuerst mit dem Bus nach Colón und dann weiter mit der Fähre nach Kolumbien.» Er war zwar erst eine Woche in Panama, davon zwei Tage in der Hauptstadt, hatte aber bereits genug gesehen.

Steiner hatte Hunger und sein Kopf schmerzte. Er schluckte eine Pille dagegen, zog sich eine Hose an und verliess das Zimmer. Vorbei am schwatzenden Putzpersonal begab er sich die Wendeltreppe hinunter. Früher wandelten hier bestimmt Männer in weissen Anzügen und Frauen in eleganten Röcken durch diese Gänge, stellte sich Steiner vor. Das im Kolonialstil gebaute Hotel Central hatte sich noch einen Rest dieses Charmes bewahrt, wenn auch die heutigen Gäste nicht mehr jene waren von einst. Entweder stiegen hier Frauen aus der Dominikanischen Republik oder Nicaragua ab, die in Panama als Prostituierte arbeiteten, oder dann Rucksack-Touristen aus aller Welt. Steiner war mit seinem Reiseführer auf das Hotel aufmerksam geworden. Billig und gut, wenn auch heruntergekommen, stand dort geschrieben. 15 Dollar kostete die Nacht. Das war dennoch deutlich mehr, als er in den Wochen zuvor in Guatemala, Honduras oder Nicaragua ausgegeben hatte.

Steiner durchquerte die Eingangshalle und verschwand hinter einer kleinen Türe. Dort in der Bar, wo Tag und Nacht Musik dröhnte, servierte ihm ein Kellner mit fleckiger Schürze Kaffee, gebratene Eier und Bohnen. Lieber hätte er ein Stück Brot mit Butter und Konfitüre gegessen, aber ein solches Frühstück wurde in Mittelamerika in den Hotels nur mit einem Aufpreis serviert. Was er in Mittelamerika am wenigsten ertrug, war das Essen, dachte er, während er mit dem Löffel in den Bohnen herumwühlte. Es gab immer das Gleiche. Sogar hier in Panama, wo sonst alles sehr US-amerikanisch war. Trotz des Ventilators drückte bereits wieder die Hitze. Steiner klebte das Hemd am Körper. Er beschloss, sich noch einmal eine Stunde hinzulegen.

«Konrad! Konrad!» Jemand klopfte an der Tür. Steiner wachte aus unangenehmen Träumen auf. Moskitos, die ihm mit ihren langen Rüsseln nachstellten, kamen darin vor. Boris stand draussen im Gang und strahlte über das ganze Gesicht. «Konrad, alter Kamerad, wie geht es? Warum nur siehst du so zerknittert aus?», sagte er schmunzelnd. Sie setzten sich auf den Balkon. Es war später Nachmittag, die Sonne war hinter den Gebäuden verschwunden. Steiner zündete sich eine Zigarette an, sog den Rauch tief ein, seufzte und schaute auf den Platz herunter. Es war die Plaza, eine Art Park mit Bäumen und Bänken, wo Schuhputzer, Eisverkäufer, Kinder und Dealer hockten. Eine Plaza, wie es sie in jeder Stadt auf diesem Kontinent gab. Immer sahen sie gleich aus: ein Stück heile Welt inmitten von Armut. Die Altstadt hier, so zerstört sie heute auch war, man sah ihr immer noch an, dass sie einmal das stolze Zentrum des Landes gewesen sein musste.

Boris hatte seine Sonnenbrille auf und beobachtete auf dem Balkon gegenüber zwei dunkelhäutigen Frauen mit Lockenwicklern in den Haaren, kurzen Hosen und dicken Schenkeln. «Das sind Nutten. Echt geil. An denen ist richtig was dran.»

«Ich stehe mehr auf schlanke Frauen.»

«Gestern hatte ich aber den Eindruck, dass du die Kolumbianerin mit deinen Augen regelrecht verschlungen hast – und die war ganz schön üppig», grinste Boris. «Heute führe ich dich an einen anderen Ort, in ein richtiges Puff. Abgefuckt, Panamastyle.» Steiner quetschte auf dem Geländer seine Zigarette aus und spickte den Stummel in den Park hinunter. «Ich gehe heute nirgendwo hin. Ich habe genug von Panama. Und überhaupt, der Abend gestern war für mich zu viel. In der Nacht mit Drogen im Sack am Hafen herumzuhängen, ist nicht mein Ding. Nicht auszumalen, wie unangenehm das enden kann.» Boris sah ihn an und grinste weiter. «Was denkst du, warum ich in diesem lausigen Land bin? Um mich zu langweilen? Das kann ich wieder zuhause machen.» Dann rieb er sich die Nase. «Wenn wir gleich beim Thema sind. Gehen wir in mein Zimmer rüber? Dort liegen drei Gramm Gras. Heute ist unser letzter Abend, den Stoff können wir nicht ungenutzt lassen.» Steiner sagte, er habe keine Lust auf Gras, wand sich ein wenig, ging dann aber doch mit.

Boris teilte sich ein Zimmer mit Jens und Susanne, weil sie alle kaum mehr Geld hatten. Am Boden zerstreut lagen ihre Kleider, Taschen und Koffer. Ihr einziger Luxus war ein Kassettenrekorder, aus dem Tag und Nacht brachiale Musik von Rammstein ertönte. Die beiden anderen lagen halbnackt im zerwühlten Bett. Susanne schien nicht besonders erfreut zu sein über den Besuch. «He Boris, ehrlich, kannst du nicht wenigstens anklopfen!?»

Doch dieser war bereits damit beschäftigt, mit einem Taschenmesser das Gras aus einem Plastikbeutel zu schaufeln. «Heute machen wir Party.» Für ihn war das beschlossene Sache, für die er keine Zustimmung der anderen bedurfte. Steiner beobachtete, wie Boris einen beachtlichen Haufen des Pflanzenmaterials hinlegte und dieses mit dem Messer zerkleinerte. Er arbeitete wie ein Besessener. Steiner sass auf dem Stuhl, sah ihm zu, rauchte und sagte nichts. Boris rollte mit Tabak einen Joint, zündete ihn an und sog geniesserisch den Rauch ein. Darauf streckte er Steiner die Zigarette zu und sagte: «Hier, Konrad. Nimm auch.» Dieser schüttelte stumm den Kopf. «Nimm bitte. Das tut dir gut und schafft Ordnung in deinem Kopf.»

«Keine Lust. Und das Zeug kratzt ohnehin im Hals.»

«Stimmt nicht. Das ist guter Stoff. Siehst du nicht? Das ist eine andere Packung als gestern.» Er streckte Steiner den Beutel hin. «Riech mal.» Steiner hielt ihn gegen das Licht und steckte seine Nase hinein. «Du hast Recht, das könnte besser sein. Trotzdem …»

«Kollege, stell dich nicht so an! Mach mir doch die Freude. Dies ist mein letzter Abend in Amerika.»

Steiner seufzte resigniert, nahm den Joint und zog den Rauch in die Lunge. Es war dieser kurze Moment, den er mochte. Wenn der Rauch im Innern war und das Zeug langsam in den Kopf stieg. Sofort fühlte er sich wohler.

Jens und Susanne lagen noch immer gelangweilt auf dem Bett. «Habt ihr auch Lust auf Bier und eine kleine Party?», fragte Boris, der unterdessen die Musik in voller Lautstärke aufgedreht hatte. «Wenn du zahlst.» Seine Augen glänzten, und er grinste über das ganze Gesicht, als er aus dem Zimmer verschwand. Steiner rauchte den Joint fertig und ging in sein Zimmer, wo er auf die Toilette hockte. Es war immer das Gleiche, kaum hatte er das Zeug inhaliert, musste es unten raus. Das Gras löste bei ihm die Körpersäfte. Aber wenigstens war die Toilette hier halbwegs sauber.

Als Steiner zurückkehrte, waren alle auf dem Balkon am Biertrinken. Jens und Susanne hielten sich eng umschlungen, Boris redete ohne Unterbruch von seinen Erlebnissen in Kolumbien, wie sie bei einer siebzigjährigen Frau in Cartagena allerbestes Koks gekauft hätten und wie diese Stadt geil sei, und dass Steiner unbedingt dort hingehen müsse, schon wegen der Frauen, weil diese dort wirklich die schönsten von ganz Kolumbien seien, und sie sich einfach flachlegen liessen. Es war nun Steiner, über dessen Gesicht sich ein flaches Grinsen ausbreitete, und schliesslich aus allen Löchern prustete. Sie rauchten noch ein paar Joints, Boris holte neues Bier. Jens und Susanne, die nicht kiffen wollten, verschwanden schliesslich im Zimmer.

Es war ein Nachmittag, ganz nach Steiners Geschmack. Zusammen mit Bekannten abhängen, ohne Verpflichtungen und ohne grosse Sorgen im Kopf, berauscht von Substanzen und vom Leben. Es war, wonach er sich oft gesehnt hatte, in den vergangenen Wochen und Monaten. Doch allzu oft nagten die Zweifel in seinem Innern, lastete seine Existenz schwer wie ein Stein auf ihm. Irgendwann hatte Steiner aber doch genug von den Sprüchen, dem Gegröle und den derben Witzen von Boris. Er erhob sich und kündete an, dass er spazieren gehe. Er komme am Abend zurück, sodass sie dann etwas zusammen unternehmen könnten. Draussen im Gang musste er seine Brille putzen. Sie war angelaufen, so schwül war es im Hotel. Steiner sah die Welt wegen eines starken Sehfehlers ohne Brille nur verschwommen. Als die Sicht wieder klar war, ging er hinunter in die Haupthalle des Hotels. Señor Jorge winkte ihm freundlich von der Rezeption zu. Steiner setzte sich in der Bar gleich nebenan an einen Tisch und bestellte eine Cola mit viel Eis. Er schaute dem Treiben zu, einem bunten Mix aus Geschäftsmännern, jungen Mädchen und Beamten in Uniform, die sich in diesem Hotel einfanden. Sie tranken Kaffee oder Bier und rauchten. Im Hintergrund dröhnte der Beat von Salsa und Merengue. Langsam trank er seine Cola, die seinen Kopf klärte. Señor Jorge lächelte ihm von der Rezeption zu und gab ihm mit einer Geste zu verstehen, dass er gerne zu ihm sitzen würde. Steiner hielt den Daumen nach oben.

«Willkommen in unserer kleinen Welt», begrüsste er ihn. Steiner stand kurz auf und schüttelte ihm die Hand. «Ich geniesse es, nach den langen Reisen einige ruhige Tage in Ihrem Hotel zu verbringen», schmeichelte er ihm höflich, obwohl er die Abreise herbeisehnte. Der Mann von der Rezeption trug eine Art Uniform mit goldenen Knöpfen, hatte krause dunkle Haare und stellte sich als Hoteldirektor vor. Sein Urgrossvater sei vor rund hundert Jahren aus Griechenland nach Panama gekommen. Er war als Ingenieur am Bau des Panama-Kanals beteiligt, der 1915 eröffnet wurde, nachdem Zehntausende von Arbeitern an Malaria und anderen Krankheiten gestorben waren. Doch der neue Verkehrsweg, der Reisen von Europa an die amerikanische Westküste wesentlich verkürzte, brachte Wohlstand nach Panama. Es waren die goldenen Jahre, auch für das Hotel Central, erzählte Señor Jorge. Doch seine Familie sei erst viel später zu diesem Hotel gekommen.

Als die Regierung die Altstadt in den 1970er-Jahren zerfallen liess, interessierte sich niemand für das Hotel. Der Vater von Señor Jorge konnte die riesige Immobilie zu einem günstigen Preis erwerben. Seither führte seine Familie den Betrieb, finanziell seien ihre Möglichkeiten aber sehr beschränkt, ständig fehle es an Mitteln, immer gäbe es irgendwo ein Dach oder ein Treppenhaus zu reparieren, Zimmer zu erneuern und raffgierige Beamte zu bezahlen, erklärte er und zeigte augenzwinkernd auf die Männer, die an den anderen Tischen sassen. «Aber jetzt möchte ich mehr von Ihnen wissen. Was denken Sie über unsere Stadt?», fragte er. Steiner erzählte, dass er in der Schweiz Wirtschaft studiert habe, dass ihn der Immobilienmarkt immer interessiert habe, dass er sich auf einer ausgedehnten Reise durch Mittel- und Südamerika befinde, wo er seine spanischen Sprachkenntnisse perfektionieren möchte, die er sich zuvor an der Universität angeeignet hätte und dass für ihn diese Altstadt einen speziellen Charme ausstrahle.

«Was würden Sie mir als Unternehmer raten?», fragte der Hoteldirektor. Steiner fühlte sich geschmeichelt. Seit langem hatte er wieder mal die Möglichkeit, mit einem gebildeten Mann zu sprechen, mit einem Unternehmer, der die Möglichkeiten und den Willen hat, etwas zu bewegen, die Welt im Kleinen zu verändern. Solche Menschen interessierten ihn. Er selbst stammte zwar aus einer belesenen, aber nicht unternehmerisch orientierten Familie. Gerne wäre er nach seinem Studium in einen grossen Konzern oder gar eine Bank eingetreten und hätte das praktische Handwerk der Betriebswirtschaft gelernt. All dies erzählte er seinem Gegenüber atemlos und mit einer gewissen Euphorie im Kopf. «Aber um zu Ihrer Frage zurückzukommen. Ja, ich sehe ein grosses Potenzial für diesen Standort. Der innere Wert dieser Immobilie ist mit Sicherheit bedeutend grösser als ihr aktueller Preis», führte Steiner aus, wie er dies an der Universität gelernt hatte.

Die ganze Altstadt von Panama sei heruntergekommen, dies führe zu einer stetigen Abwärtsspirale. Doch diese lasse sich durchbrechen, wie das Beispiel europäischer Städte wie Barcelona, Neapel oder Hamburg zeige. Es brauche nur Unternehmer, die den Mut hätten zu investieren, die Leuchttürme in einem Quartier schufen und neue Bewohner anlockten, was zur Aufwertung eines ganzen Stadtteils führen würde, dozierte Steiner.

Señor Jorge hörte ihm gespannt zu und klatschte am Schluss gar in die Hände. «Sie sprechen mir aus der Seele, mein Freund. Auch ich glaube an das koloniale Erbe dieser Stadt und an eine glorreiche Zukunft dieses Hotels.» Bis dahin sei es aber noch ein dornenvoller Weg. Die Finanzwelt in diesem Land suche das schnelle Geld, oft über Drogengeschäfte, und sei bisher nicht bereit, in die langwierige und politisch heikle Aufwertung eines solchen Quartiers zu investieren. «Und so muss ich mich im Moment mit ganz profanen Dingen beschäftigen wie dem Geschäft mit Rucksacktouristen oder den Dauermietern im Hinterhaus», erklärte der Hoteldirektor weiter. «Nur so können wir die wichtigsten Unterhaltsarbeiten am Haus durchführen.» Dann stand er auf und verabschiedete sich. Die Arbeit wartete. Steiner war es, als hätte er in Señor Jorge einen Freund gefunden.

Als es draussen bereits dunkel wurde, kehrte Steiner von seinem Spaziergang zurück, ging nach oben, duschte, zog sich um und lief dann hinüber ins Zimmer von Boris. Dieser wartete bereits auf ihn. Nach einem weiteren Joint machten sie sich auf den Weg. Boris kannte einen Chinesen in einer der kleinen Nebengassen, der anständiges Essen bereitete. Sie bestellten Huhn an einer süss-sauren Sosse, Reis mit Gemüse, Rindfleisch mit Nüssen und zwei Flaschen Bier. Nach weniger als fünf Minuten stand das Bestellte auf dem Tisch. Boris schimpfte nach dem ersten Bissen gleich los, ein Schweinefrass sei dies, und liess die Hälfte stehen. Steiner hingegen verspürte grossen Appetit. «Logisch, hast du keinen Hunger nach allem, was du getrunken hast», sagte Steiner. Der Chinese räumte die halbvollen Platten bald wieder ab, worauf Boris gleich den Beutel mit dem Gras hervorholte, um sich einen Joint zu drehen. «Bist du wahnsinnig?!» Boris verzog nur den Mund und schüttete das Gras auf den Tisch. «Keine Aufregung, für die Chinesen ist das nichts als Tabak. Die haben keine Ahnung von den Dingen.» Steiner blickte nervös in der Gaststube umher. Immerhin stand ihr Tisch ganz am Rande des Raums in einer Ecke. Trotzdem hatte Steiner das Gefühl, dass der Mann, der auf der gegenüberliegenden Seite des Raumes sass und Nudeln ass, sie aus den Augenwinkeln beobachtete.

«Was hast du eigentlich in der Schweiz gemacht, bevor du auf diese Reise gingst?», wollte Boris wissen. Steiner schaute ihn erstaunt an. Bisher hatte der Deutsche vor allem von sich selbst erzählt, seinen Erlebnissen in Kolumbien und Venezuela und dass er zuhause in Berlin die Werkstatt seines Vaters führe, der vor zwei Jahren gestorben sei, und jetzt so viel Geld verdiene, dass er es sich locker leisten könne, zwei Monate im Jahr nach Südamerika zu reisen.

«Ich habe studiert», sagte Steiner, «Wirtschaft, zwei Jahre lang, bis ich mein Studium schmiss. Dann arbeitete ich in einem Club – und jetzt bin ich hier.» Der Deutsche musterte ihn. «Seit drei Monaten bist du unterwegs, in Mexiko bist du gestartet, und du willst noch runter bis nach Chile? Da musst du ziemlich viel Kohle haben.»

Steiner nickte nur. «In der Schweiz verdient ihr zwar gut, aber so gut auch wieder nicht, dass ihr ein Jahr auf Reisen gehen könnt», sagte Boris.

«Das geht schon, wenn du jeden Tag arbeitest», erwiderte Steiner.

«Du siehst aber nicht aus wie einer, der jeden Morgen um sechs aufsteht.»

«Da hast du recht», sagte Steiner und beugte sich zu ihm hinüber. «In der Schweiz gibt es einfachere Wege, um zu Geld zu kommen.» Dann erzählte er ihm, dass er eine Zeit lang Pillen verkauft und auch Transporte von Amsterdam in die Schweiz gemacht habe. Doch dann habe er mit seinem Zulieferer Ärger bekommen, worauf ihm die Lage zu unsicher geworden sei, und er das Land verlassen musste.

Boris musterte ihn erneut. «Mit deiner Brille siehst du eher wie ein Professor als ein Dealer aus. Aber ich habe mir so etwas gedacht. Du wirkst auf mich nämlich wie einer, der vor etwas davonläuft. Doch dachte ich eher, du läufst von dir selbst davon.»

Nach diesen Worten herrschte ein Moment lang Ruhe zwischen den beiden. Steiner schaute Boris verärgert an, studierte seinen kantigen Schädel mit dem blonden Bürstenschnitt, der klumpigen Nase und den gelben Zähnen, die er beim Lachen entblösste. Dann zündete er eine Zigarette an und sagte: «Was weisst du schon.»

Boris versuchte ihn zu beschwichtigen, er solle locker bleiben, er sei halt so und sage immer direkt, was er denke, aber er wolle jetzt nicht mehr darüber sprechen, denn schliesslich sei dies ihr letzter Abend in dieser Drecksstadt, und da müssten sie noch einen durchgeben. Steiner war nicht zufrieden mit der Antwort. Boris hatte instinktiv seinen Schwachpunkt getroffen. Er war zuletzt zunehmend ruhelos geworden, hielt es nirgends lange aus, fand nur schlecht den Kontakt zu den Mitreisenden und fühlte sich oft einsam. Er beschloss aber, sich nichts anmerken zu lassen. Sie bezahlten den Chinesen hinter der Theke, dessen Lächeln festgefroren schien.

Über der Stadt hing der Mond, und durch die Gassen wehte ein warmer Wind. Die Luft roch nach Meer, Müll und Exkrementen. Aus den Wohnungen, die lediglich durch einen Vorhang vom Leben auf der Strasse getrennt waren, ertönte Geschrei und Radau aus den Fernsehern.

Boris steuerte zielstrebig zum Hafen hinunter. Er schien das ganze Gewirr der Gassen zu kennen. «Wo gehen wir hin?», fragte Steiner. «Ins Bordell.»

Am Hafen hingen finstere Typen herum, die sie anstarrten. Sie gingen der Hauptstrasse entlang, bis zu einem Dock, wo rostige Fischerboote ankerten. Dort in einem langgestreckten Gebäude lagen nebeneinander drei Bars. «Das ist eines der grössten Puffs, das ich kenne. Das ganze Haus ist ein riesiges Bordell», meinte Boris. Drinnen war es stickig. An den Tresen standen Männer mit Bierflaschen, in der Mitte des Raumes sassen grell geschminkte Frauen gelangweilt an kleinen Tischen. Aus den Boxen dröhnte kubanische Schlagermusik.

Boris ging auf die Toilette, um sich zu erleichtern. Steiner sah unsicher umher, die Frauen in kurzen Röcken und mit roten Lippen ignorierten ihn. Auch die Kunden an der Bar starrten ins Leere. Das ist ein komisches Puff, dachte er, sonst stürzen sich diese Mädchen doch sofort auf die Männer.

Ein dicker Panamaer in weissen Shorts trat in die Bar. Er stand in der Mitte des Raumes und musterte die Frauen wie ein Fleischbeschauer. Diese waren aus ihrer Gleichgültigkeit erwacht, strafften ihre Körper und warteten. Der Dicke strich sich über den Bauch, schien zu überlegen und zeigte dann auf eine Latina mit grosser Oberweite. Sie stand auf und tänzelte mit wiegendem Schritt in ein Hinterzimmer. Der Dicke folgte ihr.

Boris kam mit einem Grinsen auf dem Gesicht zurück. «Die Frauen hier sehen ziemlich abgelebt aus. Lass uns hinüber in die andere Bar gehen.» Steiner war dies recht. Drüben sah es ähnlich aus. Nur waren hier die Frauen hübscher, wie Steiner bemerkte. Sie stellten sich an die Bar und beobachteten das Treiben. Sobald sich, meist wortlos, ein neues Paar gebildet hatte, verschwand dieses hinter einem Vorhang, der zu den Zimmern führen musste. Nach höchstens zehn Minuten erschien dann die Frau wieder, frisch geschminkt und setzte sich an ihren alten Platz. Die Männer kamen nicht mehr zum Vorschein. Einige der Mädchen waren jung und ausserordentlich hübsch. Steiner wunderte sich darüber. Boris klärte ihn auf. «Das sind keine richtigen Huren. Sie wollen heute Abend in die Disco und haben kein Geld. Deshalb kommen sie hierhin und lassen sich von den Männern aufs Zimmer mitnehmen.»

Die jungen Mädchen waren schnell vergeben. Boris stand breitbeinig im Raum, und als zwei hübsche Mädchen die Bar betraten, winkte er sie zu sich. Steiner hielt sich im Hintergrund, während der Deutsche mit ihnen verhandelte. «Die Kleine ist für dich. Aber gib ihr nicht mehr als zehn Dollar», sagte er und verschwand mit der Dunkelhäutigen. Die Kleinere hängte sich sofort an Steiner und wollte ihn ins Hinterzimmer ziehen. Sie war jung, vielleicht 18 Jahre alt und zeigte viel Haut. Steiner sagte ihr, er wolle zuerst sein Bier austrinken. Als er sich umdrehte, um an der Bar für sie beide eines zu bestellen, verschwand sie. «Scheisse», entfuhr es ihm. Aber eigentlich egal, dachte er. Ich möchte nicht mit einem Schulmädchen ins Zimmer. Trotzdem spürte er in sich die Lust wachsen.

Steiner wandelte mit der Bierflasche in der Hand in der Bar herum. Im Hintergrund sass eine Langhaarige allein an einem Tisch, die einige Jahre älter war. Sie winkte ihm zu. Steiner trat näher, um sie im trüben Licht etwas genauer zu betrachten. Sofort stand sie auf und bedeutete ihm, ihr zu folgen. Sie wartete hinter dem Vorhang. Die Frau schien indianischer Abstammung zu sein. Schlank, mit langen, dunklen Haaren und stolzer Statur. Aber ihr Gesicht gefiel Steiner nicht. Sie sah trotz ihres jungen Alters müde und verlebt aus. Er zögerte, schämte sich aber, sie zurückzuweisen, als sie ihm ihren Preis nannte: «Zehn Dollar.»

Vor einer Kasse, die einem Käfig glich, machte sie halt. Darin sass ein schnauzbärtiger Mann, der fragte: «Kurz oder lang?» Steiner zögerte einen Moment und sagte dann: «Kurz.» Er streckte ihm fünf Dollar zu, und erhielt dafür ein Kondom und ein zerschlissenes Frotteetuch.

Ein zweiter Mann mit Plastikschlappen an den Füssen führte sie einen langen Gang entlang, mit vielen Zimmern links und rechts. Schliesslich hielt er vor einer der Türen und stiess sie auf. Steiner trat hinein und fühlte sich wie in einer Zelle. Von der Decke hing eine Glühbirne herunter. Auf dem Betonboden standen lediglich ein metallenes Bett und ein mit Plastik ausgekleideter Abfalleimer. Die Türe fiel hinter ihnen laut ins Schloss.

Steiner fühlte sich unwohl. Er betrachtete die Frau, die sofort auf dem Bett abgesessen war und damit begann, sich auszuziehen. «Wie heisst du?», fragte er. «Margarita», antwortete sie kurz und zog sich weiter aus. Dann verlangte sie von ihm das Geld. Er zog eine zerknüllte Note aus der Hosentasche, glättete sie sorgfältig und überreichte sie ihr. Margarita steckte sie in ihre Schuhe. Dann legte sie sich mit entblösstem Unterleib auf das Bett. «Komm!»

Steiner setzte sich neben sie, wollte ihren Körper streicheln. Margarita nahm seine Hand weg und knöpfte ihm die Hose auf. Steiner zog sich ganz aus und legte sich neben sie. Das Bett gab ein ächzendes Geräusch von sich. Dann versuchte sie ihm ein Kondom über den Penis ziehen. Doch Steiner war nicht erregt. Er fragte die Prostituierte, ob sie es nicht langsamer machen könnten. Sie schüttelte den Kopf und verzog das Gesicht. Dann massierte sie ihn kurz mit der Hand, stülpte ihm das Kondom über, legte sich wieder auf den Rücken und spreizte die Beine. Steiner wälzte sich über sie, drang ein und bewegte sein Becken. Er hatte sich auf seine Arme aufgestützt und sah zu ihr hinunter. Die Frau hatte ihren Kopf zur Seite gewandt und starrte gleichgültig die Wand an. So sehr Steiner sich auch bemühte, er fand keine Erlösung. Schliesslich klopfte es an der Tür. Seine Zeit, die zehn Minuten, waren abgelaufen. Maria schrie, es würde noch zwei Minuten dauern, doch Steiner war es recht, und er rollte sich von ihr hinunter. Während dem Anziehen entschuldigte er sich, dass er heute keine wirkliche Lust verspürte, aber sie schien ihm gar nicht zuzuhören, sondern schminkte sich bereits die Lippen.

Draussen vor dem Bordell wartete Boris. Er prahlte damit, wie er es der kleinen Latina besorgt hätte, bis sie vor Begierde schrie. Sie habe einen süssen Körper mit einem Schmetterling auf dem Hintern. Er schlug Steiner vor, noch in eine weitere Bar zu gehen, doch lehnte dieser ab. Er müsse jetzt zurück ins Hotel, sagte er. Sie versuchten ein Taxi zu nehmen, fanden aber keines.

Sie machten sich zu Fuss auf den Weg. Nach wenigen Metern – eine steile Strasse hinauf – hörten sie Schreie und Gegröle. Ein grosser, brutal aussehender Kerl versuchte einen Kleinen zu verprügeln. Es schien alles klar zu sein. Eine Gruppe Menschen hatte sich um sie angesammelt. Doch der Kleine war so schnell auf den Beinen und so flink, dass er dem Grossen immer wieder ausweichen konnte und dieser so lange ins Leere schlug, bis ihn die Zuschauer auslachten und er sich gedemütigt verzog.

Boris wollte dann noch zu Steiner aufs Zimmer, einen letzten Joint rauchen, wie er sagte, doch Steiner lehnte ab. Er verabschiedete sich von seinem Freund und wünschte ihm eine gute Heimreise nach Deutschland.

Panama City, Hotel Central, 13. April 1996

Am Morgen stand Steiner auf dem Balkon, rauchte eine Zigarette und betrachtete das Treiben auf der Strasse. Eine Viertelstunde zuvor war ein heftiger, tropischer Platzregen niedergegangen. Fäulnisgeruch stieg vom Asphalt hoch. Er sah, wie ein gedrungener Mann einen riesigen Schubkarren durch die Pfützen zog, sodass der Schlamm spritzte und Schulmädchen kreischend davon hüpften. Während ihn sonst solche Bilder zum Schmunzeln brachten, stimmte es ihn heute melancholisch. Seit drei Monaten war er nun unterwegs in Mittelamerika. Er hatte Mexico, Guatemala, Belize, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica und schliesslich Panama bereist. Er hatte Dutzende von tropischen Gewittern erlebt, Männer mit Schubkarren gesehen und Schulmädchen, die sich um die Sauberkeit ihrer Uniformen fürchteten. Doch ihm war, als drehte sich alles im Kreis und die Welt sei erstarrt. Wo immer er in den letzten Wochen ankam: Es erwarteten ihn überall die gleichen Bilder, die gleichen Gesichter, dieselben Missgeschicke.

Die Städte auf diesem Subkontinent unterschieden sich so viel oder so wenig voneinander wie die Melonen auf dem Markt, dachte Steiner: Die eine war etwas grösser, die andere etwas kleiner, doch hatte jede einen Busbahnhof, ein Zentrum mit schäbigen Hotels, billigen Restaurants, vergitterten Läden von Chinesen und Libanesen sowie einem Polizeiposten. Und im Zentrum dieses Zentrums befand sich die Plaza Mayor, mit dem Denkmal eines gefallenen Freiheitskämpfers aus dem 19. Jahrhundert, geschmückt mit Plastikfähnchen. Dort warteten Menschen auf Holzbänken, die ihre Zeit tot schlugen.

Am Morgen trafen sich zeternde Mütter, die sich mit ihren Kindern zankten, am Nachmittag hockten Männer im Schatten eines Baumes, die mit Bierflaschen in den Händen ins Leere starrten. Am Abend war die ganze Stadt auf den Beinen, bis nur noch vereinzelte Liebespaare übrig blieben, die sich in einer dunklen Ecke die Zungen in den Mund drückten. So wiederholte sich ständig alles.

Steiner kam in einer Stadt an, studierte seinen Reiseführer, nahm ein Taxi in ein billiges Hotel, landete in einer Absteige in der Nähe des Hauptplatzes, wo er ein Zimmer mit einem knarrenden Bett bezog, in dem es nach Desinfektionsmittel roch.

Weil sich die Mühe nicht lohnte, den Rucksack auszupacken und die Kleider in den modrigen Schrank zu räumen, hielt er es nie länger als ein paar Minuten im Zimmer aus. Er ging dann raus und wurde selbst ein Teil dieser Plaza Mayor, wo er Schuhputzer abwimmelte und auf der Bank eine Zeitung las. Darauf bummelte er ziellos durch die anliegenden Gassen und landete schliesslich bei einem Chinesen oder in einem einheimischen Restaurant, das Bohnengerichte anbot. Dort sass er einsam an einem Tisch, liess die Bilder der Busreise durch den Kopf gehen, trank ein Bier und ging lange vor Mitternacht zurück in seine Pension, die sich oft, wie er den Geräuschen aus den benachbarten Zimmern entnahm, als Stundenhotel herausstellte, wo er betäubt in einen unruhigen Schlaf fiel.

Seine Zigarette war erloschen, während er das Treiben auf der Strasse beobachtete. Er trat ins Zimmer zurück und legte sich aufs Bett. Wenigstens hatte er hier in Panama City ein anständiges Zimmer mit hohen Decken, einem Ventilator, einem Tisch und einem Balkon, dachte er. Das war doch bereits ein Fortschritt. Es ging wieder aufwärts nach all den Tiefpunkten der vergangenen Monate, wenn nicht Jahre, redete er sich zu. Um sich aufzumuntern, und weil er daran glauben wollte.

Es war kurz nach seinem 27. Geburtstag, als Steiner erkennen musste, dass sein geordnetes Leben auseinanderfiel. Der Umbruch kam wie eine grosse Welle. Eine Zeit lang trug sie ihn noch vorwärts, doch nach und nach zog sie ihn in die Tiefe. Er geriet immer mehr in einen ausweglosen Strudel, sodass er die Flucht ergriff und schliesslich in Mittelamerika an Land geworfen wurde.

Noch ein Jahr zuvor war Steiner ein Student der Betriebs- und Volkswirtschaft an einer der ältesten Hochschulen seines Landes gewesen. Er studierte an der Universität Basel, arbeitete in einem angesagten Club als Kassier und hatte eine Handvoll guter Freunde. Er hatte sich zuerst für die Rechtswissenschaften entschieden, nicht weil ihn dieses Fach interessierte, sondern weil ihn seine Eltern dazu gedrängt hatten. Doch langweilte er sich dort schnell und wechselte die Fakultät.

Seine Eltern waren nicht glücklich über diesen Sinneswandel. Doch konnte er sie davon überzeugen, dass ihm das Fach Wirtschaft eher die Türen aufstossen würde. Mit dem Wissen um betriebswirtschaftliche Zusammenhänge könne man die Welt erobern, sagte er. Sein Vater, ein Altphilologe und Gymnasiallehrer, liess sich überzeugen und unterstützte ihn mit monatlichen Geldzahlungen. Sein Leben verlief die ersten Semester in ruhigen Bahnen, er legte erfolgreich die Zwischenprüfungen ab und stand davor, eine Hilfsassistenz an der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät anzutreten. Doch innert weniger Wochen wurde sein Leben heftig durchgeschüttelt. Er entdeckte das Nachtleben in den Zürcher Techno-Clubs und verfiel der Euphorie endloser Party-Nächte.

Es folgte ein euphorischer Sommer und ein kalter, dunkler Herbst, bis er aufgrund übermässigen Konsums von Substanzen aller Art einen Nervenzusammenbruch erlitt. Steiner unterbrach sein Studium und ging schliesslich auf eine Reise, die ihn auf dem Landweg von Mexico bis Argentinien führen sollte, quer durch Mittel- und Südamerika. Sein Plan war es, die Welt zu entdecken, und auf diesem Weg zu sich selbst zu finden, sich klar zu werden, was er wolle und wer er sei. Sobald Gras über die Sache gewachsen war, würde er wieder zurück in die Schweiz kehren, wo sich kein Mensch mehr daran erinnern würde, was ihn zu seiner Flucht getrieben hatte.

Er war nicht der Einzige, der aus solchen oder ähnlichen Gründen durch die Welt reiste. Heerscharen durchpflügten damals die Länder auf denselben Routen wie er. Es gehörte zum Lebenslauf eines im Wohlstand geborenen Kindes seiner Generation, dass es sich in seinen Zwanzigerjahren für ein Jahr ausklinkte, die Welt bereiste und so tat, als sei es ein grosser Entdecker oder Eroberer. Doch die Sinnsuche verlief selten befriedigend. Alle, die hoffnungsvoll aufgebrochen waren, sassen ein halbes Jahr später wieder im selben Büro, standen an derselben Werkbank oder besuchten die gleichen Hörsäle. Sie gingen in den gleichen einschlägigen Lokalen wie früher ein und aus, veranstalteten Dia-Abenden mit ihren Bildern von Stränden, Palmen und bunten Märkten, angereichert mit Erzählungen bescheidener Heldentaten – bevor sie sich zurück in ihren bürgerlichen Alltag fallen liessen. Die Idee, dass Reisen zu einer Erneuerung führen würde, war nichts als eine grosse Illusion, mit nachfolgender lang anhaltender Ernüchterung, dachte Steiner, während er auf dem Bett lag und der Ventilator an der Decke ächzend seine Runden drehte.

Cólon, 14. April 1996

An diesem Morgen war Steiner zum ersten Mal seit Wochen früh auf den Beinen. Er packte seinen Rucksack, seine Reisetasche und ging hinunter in die Hotellobby. Der Chef stand nicht an der Rezeption. Er zahlte bei einem der Gehilfen seine Rechnung und verabschiedete sich vom Personal. Dann liess er ein Taxi rufen. Zufrieden über seine Abreise fuhr er mit einem kettenrauchenden Fahrer und laut pulsierender Salsa-Musik zum Busbahnhof. Trotz Menschengedränge fand er innert Kürze den Schalter, der Busfahrten nach Cólon anbot. Steiner kaufte für sieben Dollar eine einfache Fahrkarte und liess sich von der Dame am Schalter den Weg zum Bus beschreiben. Am anderen Ende der Halle stellte er sich hinten in eine lange Reihe von Leuten, die sich vor dem Bus drängten. Ein schlaksiger, dunkelhäutiger Mann, dem der Schweiss von der Stirn tropfte, nahm das Gepäck entgegen und verstaute es im Frachtraum. Als Steiner endlich an die Reihe kam, war der Bus fast voll, und er musste sich mit einem Platz hin zum Gang zufriedengeben, was ihm aber ermöglichte, seine Beine bequem auszustrecken.

Steiner musste schon bald nach dem Verlassen der Stadt eingeschlafen sein. Der Bus werde gleich in Cólon ankommen, sagte ihm seine Nachbarin, die neben ihm sass, als er irgendwann aufwachte. Steiner war während des Schlafes zu ihr hinübergerutscht. Draussen war eine grosse Wasserfläche zu sehen. Der Bus hatte bereits den Bereich des Panamakanals verlassen und die Meeresbucht erreicht, an deren Ende die Stadt Cólon lag. Er plante nur einen kurzen Aufenthalt. Zu viele Geschichten hatte er schon gehört von anderen Reisenden. Cólon sei die gefährlichste Stadt der Welt, hatte Boris erzählt, und auch sein Reiseführer riet von einem Aufenthalt ab. Ein anderer Reisender hatte erzählt, dass ihn zwei Männer im Hotel ausrauben wollten. Dies sei ihm nur erspart geblieben, weil plötzlich der Hotelbesitzer mit einer Schrotflinte hinter der Rezeption erschienen war. Steiner gehörte nicht zu den ängstlichen Menschen, hatte sich aber doch vorgenommen, sein Schicksal in dieser Stadt nicht herauszufordern. Daher nahm er ein Taxi direkt zum Hafen. Dort wollte er ein Billett für die Fähre nach Cartagena lösen und in der Nähe des Hafens ein Hotel suchen.

Der Hafen war gross. Schiffe aus allen Ländern – viele unter panamaischer Flagge – lagen vor Anker. Lang und schmal. Viele genau mit den maximalen Massen, die ihnen das Passieren der Schleusen des Panamakanals gerade noch ermöglichten. Steiner liess sich von einem Taxifahrer zum Büro der Schifffahrtsgesellschaft fahren, die Reisen nach Cartagena anbot. Es befand sich in einem niedrigen Gebäude an einem der unzähligen Docks. Draussen standen Reisende aus aller Welt herum.

Er trat durch die Türe ins Büro, wo die Luft angenehm klimatisiert war. Vor einem Schalter drängten sich mehrere Leute. Dieser war geschlossen, doch gab es dort ein Plakat zu sehen. Steiner drängte sich zwischen die Lesenden.

«Ankündigung: Wir müssen unseren Kunden mitteilen, dass die San Cristóbal ihre Rückreise nach Cartagena nicht wie geplant am Dienstag, 18. April 1996 wird antreten können, sondern erst eine Woche später, am 25. April 1998. Infolge eines heftigen Sturmes bei der Überfahrt wurde das Schiff beschädigt und muss bis zu diesem Zeitpunkt revidiert werden. Die Sicherheit unserer Passagiere geht uns über alles. Wir hoffen auf ihr Verständnis.

Ihre Schifffahrtsgesellschaft Azul Sur.»

Steiner fluchte leise vor sich hin. Er wusste, dass dies unter Umständen bedeuten könnte, eine weitere Woche in diesem Land zu verbringen. Darauf hatte er keine Lust. Zusammen mit einem langhaarigen Hippie marschierte er aus dem Büro. Dieser schleppte wie Steiner einen riesigen Rucksack mit sich, unter dem sein Körper fast zu verschwinden schien. Er wandte sich an Steiner und fragte mit französischem Akzent, was er zu tun gedenke. Steiner sagte, er wisse es nicht, habe aber keine Lust in Colón zu warten. Der Hippie stellte sich höflich vor. Er heisse Daniel, komme aus der Nähe von Lyon und sei seit einem halben Jahr unterwegs. Dann setzte er sich, zog einen Beutel mit Tabak hervor und rollte eine Zigarette. Steiner zündete sich selbst eine an. Es gäbe noch andere Möglichkeiten nach Kolumbien zu gelangen, erklärte der Franzose. Die fünfzig Dollar für die Fähre seien ihm ohnehin zu teuer, er versuche immer auf dem billigsten Weg zu reisen. Von hier aus könne man auch mit einem Handelsfrachter nach Kolumbien kommen. Dieser verkehre zwischen den San-Blas-Inseln und versorge die Kuna-Indianer mit Waren. Steiner zeigte sich interessiert und wollte mehr über diese Reiseroute erfahren. Gemeinsam machten sie sich auf den Weg zum Dock.