4,99 €

Mehr erfahren.

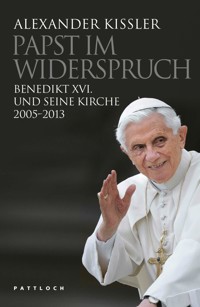

- Herausgeber: Pattloch eBook

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Als Joseph Kardinal Ratzinger am 19. April 2005 zum Papst gewählt wurde und sich als Benedikt XVI. auf dem Balkon des Petersdoms in Rom zeigte, titelte die BILD-Zeitung voller Stolz "Wir sind Papst". Allein Benedikt XVI. selbst schien zu diesem Zeitpunkt bewusst zu sein, welch schweres Erbe er nach dem "Jahrhundertpapst" Johannes Paul II. antritt. Er sollte Recht behalten. Bald schon überlagerten Diskussionen über innerkirchliche Entwicklungen die große Aufgabe, der Entchristlichung weiter Teile Europas kraftvoll und überzeugend entgegenzutreten. Alexander Kissler zeichnet das ungemein spannende Pontifikat des einzigen deutschen Papstes der Neuzeit nach: seine drei Deutschlandbesuche; die Regensburger Rede und die Beziehungen zu den Muslimen; die Rehabilitation der alten Messe und das Verhältnis zu den Juden, den "Vätern im Glauben"; die ökumenischen Gespräche und die Konflikte um die Rehabilitierung der Pius-Bruderschaft; die Versuche einer Neu-Evangelisierung Europas und einer Stärkung des Glaubens weltweit; der Kampf gegen den Relativismus und seine drei Enzykliken; die Bewältigung schließlich des Missbrauchs-Skandals und der "Vatileaks"-Affäre. Das fast achtjährige Anschwimmen gegen den Strom war am Ende so kräftezehrend, dass Benedikt XVI. als erster Papst seit 700 Jahren seinem Amt zu Lebzeiten entsagte, um die Verantwortung für das Schiff Petri in jüngere Hände zu legen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 373

Veröffentlichungsjahr: 2013

Ähnliche

Alexander Kissler

Papst im Widerspruch

Benedikt XVI. und seine Kirche 2005–2013

Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.

Über dieses Buch

Als Joseph Kardinal Ratzinger am 19. April 2005 zum Papst gewählt wurde und sich als Benedikt XVI. auf dem Balkon des Petersdoms in Rom zeigte, titelte die BILD-Zeitung voller Stolz »Wir sind Papst«. Allein Benedikt XVI. selbst schien zu diesem Zeitpunkt bewusst zu sein, welch schweres Erbe er nach dem »Jahrhundertpapst« Johannes Paul II. antritt. Er sollte Recht behalten. Bald schon überlagerten Diskussionen über innerkirchliche Entwicklungen die große Aufgabe, der Entchristlichung weiter Teile Europas kraftvoll und überzeugend entgegenzutreten. Alexander Kissler zeichnet das ungemein spannende Pontifikat des einzigen deutschen Papstes der Neuzeit nach: seine drei Deutschlandbesuche; die Regensburger Rede und die Beziehungen zu den Muslimen; die Rehabilitation der alten Messe und das Verhältnis zu den Juden, den »Vätern im Glauben«; die ökumenischen Gespräche und die Konflikte um die Rehabilitierung der Pius-Bruderschaft; die Versuche einer Neu-Evangelisierung Europas und einer Stärkung des Glaubens weltweit; der Kampf gegen den Relativismus und seine drei Enzykliken; die Bewältigung schließlich des Missbrauchs-Skandals und der »Vatileaks«-Affäre. Das fast achtjährige Anschwimmen gegen den Strom war am Ende so kräftezehrend, dass Benedikt XVI. als erster Papst seit 700 Jahren seinem Amt zu Lebzeiten entsagte, um die Verantwortung für das Schiff Petri in jüngere Hände zu legen.

Inhaltsübersicht

Motto

Mystiker aus Einsicht

»Am meisten vermag doch die Geburt«

In der »Schule der Hoffnung«

Ein »leiser Gestus der Barmherzigkeit«

»Habt Mut! Fürchtet euch nicht!«

»Erneuert euer Denken!«

»Unsere Zukunft steht auf dem Spiel«

»Das Vergangene ist nie bloß vergangen«

»Das Zeichen des Teufels«

Was bleibt?

Wir sind frei, wir sind gerettet!

Papst Benedikt XVI.

Mystiker aus Einsicht

Wie Joseph Ratzinger die Welt sieht

Ein Stellvertreter dankt ab. Ein Heiliger Vater gibt die Vaterschaft zurück. Ein Papst kappt dem Papsttum die monarchische Spitze. All dies geschah am Vormittag des 11. Februar 2013 zu Rom, als Benedikt XVI. den versammelten Kardinälen auf Lateinisch erklärte: Genug ist genug. Fortan will ich nur noch beten, fernab der Welt. Meine Kräfte schwinden. Fortan auch wird man die Geschichte der Kirche in ein Davor und ein Danach einteilen, und Joseph Ratzingers kühne Tat wird das Scharnier sein.

Was hatte er da eben gesagt? Haben uns unsere Ohren getrogen? »Nachdem ich wiederholt mein Gewissen vor Gott geprüft habe, bin ich zur Gewissheit gelangt, dass meine Kräfte infolge des vorgerückten Alters nicht mehr geeignet sind, um in angemessener Weise den Petrusdienst auszuüben.« Niemand hat damit gerechnet, wohl niemand ist in diesen einsamen Entschluss eingeweiht gewesen. Auf den 10. Februar 2013 datiert das Papier, das da der Mann, der bald kein Papst mehr sein würde, vorträgt: »Ich bin mir sehr bewusst, dass dieser Dienst wegen seines geistlichen Wesens nicht nur durch Taten und Worte ausgeübt werden darf, sondern nicht weniger durch Leiden und durch Gebet. Aber die Welt, die sich so schnell verändert, wird heute durch Fragen, die für das Leben des Glaubens von großer Bedeutung sind, hin- und hergeworfen.«

Ein »Aber« steht zwischen der Option Johannes Pauls II., die Joseph Ratzinger aus nächster Nähe mitverfolgt hatte, und der Option Benedikt. Der Vorgänger starb im Amt, machte das öffentliche Siechtum zu einem Lehrstuhl des Leidens, einem weltweit bewunderten Magisterium der Schmerzen in Christi Namen. Er opferte seinen Leib vor aller Augen auf, so wie er unzählige Male den Leib Christi in der Messe aufgeopfert hatte. Er wurde christusähnlich in gebückter, starrer, stummer Gestalt. Joseph Ratzinger stand daneben und fasste vielleicht in jenen Tagen schon den Entschluss: So soll es mir einmal nicht ergehen.

Das »Aber« erklärt den Grund: Nicht weil Leid entstellt, weil Sterben ein intimer Vorgang ist, weil die Qual dem Amt nicht geziemt. Nein, allein weil die Welt »heute«, anno 2013, sich noch schneller verändert als zu Beginn des Jahrtausends, weil die »Fragen«, die sie dem christlichen Glauben aufgibt, noch gewaltiger sind. In einer solchen Situation muss sichergestellt sein, was Benedikt fast genau ein Jahr vor seiner Rücktrittsankündigung, im Februar 2012, ebenfalls vor den Kardinälen für sich erbat: »… dass ich dem Volk Gottes immer das Zeugnis der sicheren Lehre geben und mit milder Festigkeit das Steuer der heiligen Kirche führen kann.« Auf rauher See braucht es einen starken Steuermann.

Zwölf Monate danach fuhr der Pontifex fort: Um »das Schifflein Petri zu steuern und das Evangelium zu verkünden, ist sowohl die Kraft des Körpers als auch die Kraft des Geistes notwendig, eine Kraft, die in den vergangenen Monaten in mir derart abgenommen hat, dass ich mein Unvermögen erkennen muss, den mir anvertrauten Dienst weiter gut auszuführen«. So lautet die offizielle deutsche Übersetzung. Der Kern der Sache war, wie es im Original hieß, eine doppelte Art von »vigor«, von Kraft, die rapide geschwunden sei, »vigor quidam corporis et animae«. Die Kraft des Körpers war gemeint, ganz fraglos, und der »vigor animae«, ein schillernder Begriff. »Anima« meint Seele, meint das Lebensprinzip, die Lebenskraft, eben nicht nur den Geist. Somit sind es nicht Konzentrationsschwächen oder Erinnerungslücken, sondern schwächer und schwächer werdende Lebenskräfte, die Benedikt den Rücktritt unausweichlich erscheinen ließen. Er spürte, wie das Leben sich aus ihm zurückzieht. Darum zog er sich vom Amt zurück, zog um in das Reich der Stille.

»Im Bewusstsein des Ernstes dieses Aktes«, hieß es sodann, »erkläre ich daher mit voller Freiheit, auf das Amt des Bischofs von Rom, des Nachfolgers Petri, das mir durch die Hand der Kardinäle am 19. April 2005 anvertraut wurde, zu verzichten, so dass ab dem 28. Februar 2013, um 20.00 Uhr, der Bischofssitz von Rom, der Stuhl des heiligen Petrus, vakant sein wird.« Nur frei darf eine solche radikale Entscheidung – wenn überhaupt – getroffen werden. Das Kirchenrecht will es so. Niemand hat Benedikt dazu drängen dürfen, niemand hat es vermutlich getan. Er gibt ein Amt retour, das ihm durch Wahl übertragen worden ist, ein Dienstamt, das ohne Weihe auf ihn überging. Er hat sich nie danach gedrängt, sprach unmittelbar nach der Wahl vom »Fallbeil«, das auf ihn herabgefallen sei, und bat um das Gebet, »dass ich nicht furchtsam vor den Wölfen fliehe«. Nun schnitt er selbst das Seil zwischen Amt und Person durch – solange er sich dazu noch imstande fühlte.

Warum aber sollte der Rücktritt des 85-Jährigen erst 17 Tage später gültig werden, exakt um 20 Uhr? War es ein zufälliges Datum, gewählt aus Rücksicht auf die vatikanische Bürokratie, die bald ein Konklave würde vorbereiten müssen? Verbarg sich dahinter Zahlensymbolik? Viele Rätsel gab dieser Rücktritt auf, der die Grundfeste des Papsttums nachhaltig erschüttern könnte: Werden künftige Nachfolger Petri damit rechnen müssen, dass man ihnen unter tadelndem Verweis auf den 11. Februar 2013 den Rücktritt nahelegt, sobald diese oder jene Dinge sich in die – je nach Blickwinkel – falsche Richtung entwickeln? Wird so der »Vicarius Christi« entmythologisiert, entzaubert, demokratischer, gewöhnlicher?

Kein Rätsel ist indes das seelische Procedere, das Benedikt zu diesem radikalen Entschluss geführt hat. »Wiederholt« hat er sein Gewissen vor Gott geprüft. Den Ruf des Gewissens zu vernehmen, ist das eine. Ihm zu folgen, demütig und entschlossen zugleich, das andere. Benedikt XVI. tat es, weil ihm der Blick nach innen keine Ausnahme war in Grenzsituationen, sondern die menschliche Regel. Er war ein Mystiker auf dem Papstthron. Der Kernsatz des romantischen Dichters Novalis war ihm Programm: »Nach innen geht der geheimnisvolle Weg.« Natürlich wäre es ein Irrtum, sich Benedikt XVI. als verzückungsbereiten Charismatiker vorzustellen, nur weil er tatsächlich ein Mystiker war. Ja, mystisch war das Koordinatensystem Benedikts. Er schätzte die Vernunft, diesen göttlichen Schöpfungsfunken, viel zu hoch ein, als dass er sie zum Universalschlüssel für alle Probleme herabwürdigen wollte. Er kannte die Schranken von Ich und Vernunft, die beide, um zu dauern, verwandelt werden müssen in liebende Erkenntnis, erkennende Liebe. Was wäre eine Vernunft wert, was ein Ich, wenn sie spurlos zerfielen beim letzten Atemzug? Nur was im Sterben trägt, trägt im Leben, und das ist nun einmal jenes große, sich uferlos verschenkende Geschenk, die Liebe: Davon war Benedikt XVI. durchdrungen. Darum war er Mystiker, darum sah er im Kontinent der Seele das menschliche Königtum verbürgt, das kein Tod zuschanden machen kann.

Sucht man nach dem kleinsten homiletischen Nenner dieses fast achtjährigen Pontifikats, so stößt man auf die drei Wörtlein »von innen her«. Sie waren zentral für die Verkündigung Benedikts. Das Hören und Annehmen des Wortes Gottes verwandle »von innen her«, der Heilige Geist animiere »von innen her«, Jesus habe »von innen her« auf die Abschiedsstunde am Gründonnerstag gewartet. Seit damals wolle er »den Menschen retten durch die innere Befreiung vom Bösen, durch eine Umwandlung von innen her«. Christen seien aufgerufen, ihr »Leben von innen her umzuarbeiten«, »von innen her neu zu werden«, besonders mit Hilfe der Eucharistie, durch die Christus »in jeder Generation sein Reich von innen her« aufbaue und die darum »von innen her mitzufeiern« sei. Vorbilder auf diesem Weg seien die Heiligen, die sich »gleichsam von innen her ausgestreckt« haben auf Christus. In seiner vorletzten Generalaudienz am 13. Februar 2013 bekräftigte er einmal mehr: »Unser innerer Mensch muss sich darauf vorbereiten, von Gott aufgesucht zu werden.«

Woher stammt die stete Mahnung zum Perspektivenwechsel, zum Blick nach innen, der keine Nabelschau werden darf? Benedikt XVI. war Mystiker aus Einsicht, nicht aus Ekstase. Er kannte die Gefahren einer verzärtelten, verkitschten Mystik ebenso wie die Abgründe einer halbierten Vernunft. Keinen Widerspruch erhöbe er gegenüber Gilbert Keith Chesterton, der den »Kult um den ›Gott im Innern‹ (…) von allen schrecklichen Religionen die schrecklichste« nannte; »dass Meier den Gott in seinem eigenen Innern anbeten soll, läuft letztlich darauf hinaus, dass Meier Meier anbetet«. Bei Chesterton findet sich auch die nicht minder wichtige Erkenntnis, »dass nur das Mystische überhaupt eine Chance hat, vom Volk verstanden zu werden«. Chesterton ergänzte seine Ablehnung eines ganz unchristlichen Innerlichkeitskults deshalb um ein Stoppschild zur anderen, zur rationalistischen Seite hin: Sogar das Licht der Vernunft könne in die »heillose Verzweiflung« führen und der Verstand in die Irre; »das heidnische Ideal vom einfachen und rationalen Weg zur Vollkommenheit« sei gottlob Geschichte. Ein solcher Fortschritt wäre ein Trugschluss und eine Blasphemie, ein ewiger Komparativ ohne anerkannten Superlativ.

Vor genau dieser Projektion warnte Benedikt XVI. in seiner zweiten und wichtigsten Enzyklika, »Spe salvi« von 2009: »Wenn dem technischen Fortschritt nicht Fortschritt in der moralischen Bildung des Menschen, im ›Wachstum des inneren Menschen‹ entspricht, dann ist er kein Fortschritt, sondern eine Bedrohung für Mensch und Welt.« Als sich Benedikt im Herbst und Winter 2010 bei den Generalaudienzen mit herausragenden Frauen der Kirchengeschichte beschäftigte, überwogen die Mystikerinnen – Hildegard von Bingen, Mechthild von Hackeborn, Teresa von Jesus, Angela von Foligno, Juliana von Norwich, Veronica Giuliani. Sie alle zeigten durch ihr Gebetsleben, »Mystik schafft keine Distanz zum Anderen«, sondern führt »zur Freundschaft mit ihm, da sie mit den Augen und mit dem Herzen Gottes zu sehen beginnt«. Die mystische Versenkung ist demnach kein Kreisen um sich selbst, sondern Öffnung der Seele für Gott, die ihrerseits zur Tat drängt, praktisch wird in der Liebe: Dieser Dreiklang bezeichnet das mystische Grundverständnis Benedikts. Der Mystikerin Katharina von Siena rühmte er folgerichtig nach, von ihr könne der Christ der Gegenwart »das höchste Wissen« empfangen, »Jesus Christus und seine Kirche zu kennen und zu lieben«.

Vor diesem Hintergrund konnte Benedikt auch zustimmend Bonaventura zitieren, der Aufstieg zu Gott gelinge, wenn man die Gnade befrage, »nicht die Lehre; die Sehnsucht, nicht den Verstand; das Seufzen des Gebets, nicht das Studium des Buchstabens«. Damit sind Lehre, Verstand, Studium nicht entwertet oder herabgestuft; sie sollten sich aber nicht zu Gralshütern der Wahrheit aufschwingen. »All dies«, ergänzte Benedikt im März 2010, »ist weder antiintellektuell noch gegen die Vernunft gerichtet. Es setzt den Weg der Vernunft voraus, übersteigt ihn aber in der Liebe zum gekreuzigten Christus.« Bonaventura habe sich »Gott eher aus der Perspektive der Liebe, die für ihn jede wahre Theologie prägen muss«, genähert. Dadurch markiere er den »Anfang einer großen mystischen Strömung, die den menschlichen Geist stark erhoben und gereinigt hat. Sie ist ein Höhepunkt der Geschichte des menschlichen Geistes.«

Wider das stolze Spreizen einer selbstherrlichen Vernunft diesseits wie jenseits der professionellen Theologie führte Benedikt das liebende und demütige Ich ins Feld – und gegen den Ichkult jene im Juni 2011 ausformulierte, durchaus anspruchsvolle »Zucht, die sich an die Ordnung der Vernunft bindet, die Liebe vor Blindheit hütet und ihre sehende Kraft entfalten hilft«. Jede Erkenntnis muss eben Liebe werden, jede Liebe drängt zur Erkenntnis. Das oft zitierte Motto stammt von Wilhelm von Saint-Thierry, einem Mystiker, Benedikt schätzte es ungemein: »Amor ipse intellectus est«, Liebe ist eine Form der Erkenntnis, »wo gar nicht geliebt wird, wird auch nicht wirklich erkannt«. Und mit den Worten des Ambrosius Autpertus wandte sich Benedikt im April 2009 direkt an Gott, sagte und gestand ihm: »Wenn du von uns mit der Vernunft erforscht wirst, bist du nicht in dem entdeckt, was du wirklich bist; wenn du geliebt wirst, dann bist du erreicht.«

Die großen Gefährdungen der Spätmoderne, wie Benedikt sie sah, sind somit die Selbstverdunkelung des Verstandes durch dessen Überdehnung und der Irrationalismus im Namen von Gefühl und Befindlichkeit. Indem Benedikt gegen eine als Zweckrationalität missverstandene Vernunft aufbegehrte, griff er einen Impuls auf, der in der »Dialektik der Aufklärung« von Theodor W. Adorno und Max Horkheimer in der unmittelbaren Nachkriegszeit seinen bis dahin wirkmächtigsten Ausdruck gefunden hatte. Beide Denker, obwohl eigentlich neomarxistisch geschulte Antipoden und von der Studentenbewegung dann zu Leitbildern erklärt, fanden erstaunlichen Nachhall bei Benedikt: Im 20. Jahrhundert werde die Zweigesichtigkeit des Fortschritts sichtbar. Er biete unzweifelhaft neue Möglichkeiten zum Guten, aber er öffne auch abgründige Möglichkeiten des Bösen, die es ehedem nicht gab.

Der Politikwissenschaftler Stefan Ahrens schreibt in einem 2013 veröffentlichten Aufsatz, Horkheimer/Adorno und Ratzinger sei es »gemein, dass sie die Entwicklung des modernen Denkens als einen historischen Prozess begreifen, in dessen Verlauf der bis dato als objektiv geltende Vernunftbegriff einer rein formellen, auf bloße Effektivität gerichteten Vernunft weichen musste. Während der objektive Vernunftbegriff als wert- und zielsetzend galt, betrachtet das formelle Vernunftverständnis jegliche aufs Ganze der Gesellschaft zielende Vorstellung von Glück sowie die Frage nach Wahrheit als abwegig.« Das gesamte Pontifikat Benedikts XVI. war dem Bemühen gewidmet, die Sehnsucht nach Wahrheit in der Weltgesellschaft wieder wachzurufen. Ohne Wahrheitssensibilität muss auch die Evangelisierung eine Chimäre bleiben, verspricht Christus doch, Wahrheit zu bringen, die Wahrheit zu sein.

Neben diesen Einsichten in die Abgründe der Gegenwart war es auch eine persönliche Disposition, die Benedikt zum Mystiker aus Einsicht schlug. Er ist ein introvertierter Mensch, wie er im Buche steht. Auch als solcher musste er gegen den Strom schwimmen, zumal »in einem Wertesystem, das vom Ideal der Extraversion geprägt ist«. Zu diesem Urteil gelangt Susan H. Cain. Die Unternehmensberaterin führt in »Still. Die Bedeutung von Introvertierten in einer lauten Welt« (2011) weiter aus, die Gegenwart sei von dem Glauben geprägt, »der Idealmensch sei gesellig, ein Alphatier und fühle sich im Rampenlicht wohl. Der archetypische Extravertierte handelt lieber, als nachzudenken, ist eher risikofreudig als fürsorglich und zieht Gewissheit dem Zweifel vor. (…) Die Introversion – zusammen mit ihren Attributen der Empfindsamkeit, Ernsthaftigkeit und Schüchternheit – gilt heute als Persönlichkeitsmerkmal zweiter Klasse, das irgendwo zwischen enttäuschenden und pathologischen Merkmalen angesiedelt ist.« Mehr noch, »heutzutage glauben wir, extravertierter zu werden mache uns nicht nur erfolgreicher – es mache uns auch zu besseren Menschen«.

Benedikt XVI. glaubte das nicht. Er gab nichts auf Applaus, Rampenlicht, Aktionismus. Er zog den guten Gedanken der guten Laune vor, sah Heil oder Unheil, Gewinn oder Verlust ausschließlich im inneren Menschen verbürgt. Die Welt, wusste er, wird nie ein besserer Ort, wenn wir nicht alle inwendig bessere Menschen werden. Als seine letzte öffentliche Messe im Petersdom am Aschermittwoch 2013 in einem Meer der Tränen und in Wogen des Beifalls davongeschwemmt zu werden drohte, rief er leise in die aufgewühlte Menge hinein: »Grazie, ritorniamo alla preghiera – nun lasst uns zum Gebet zurückkehren.« Dort, heißt das, im inneren Zwiegespräch, geschieht auch an einem so bewegenden Tag wie heute das Entscheidende. Schaut nicht auf mich, schaut durch mich hindurch auf den, der bleiben wird, wenn ich längst gegangen, wenn ich kein Leib mehr sein werde, kein Klang, sondern nur eine Stille, die aber einmal doch gewesen ist.

Darum endete auch das folgende Angelusgebet am 17. Februar 2013 vor über 100?000 Menschen schlicht und innerlich und bescheiden. Es waren, gestand Benedikt zu, »für mich schwierige Tage«. Das letzte Wort jedoch galt demselben seelischen Vorgang wie an Aschermittwoch, »bleiben wir verbunden im Gebet. Ich danke euch allen!« Dann schloss sich der Vorhang am Fenster des Apostolischen Palastes hinter dem kleinen Mann. Kurz zuvor hatte er in seine eigene Seele blicken lassen in vertrauten Worten, die aber, wie er selbst es 1995 in einem Aufsatz dargelegt hatte, »über das unmittelbar bewusst Gesagte in größere Tiefen hinein« reichten. »Im Gesagten«, so der damalige Kurienkardinal, »steckt immer ein Überschuss des Ungesagten, der die Worte mit dem Vorangehen der Zeiten wachsen lässt.« So werden es vielleicht diese Worte aus der Ansprache zum Angelus vom 17. Februar 2013 sein, in denen man dereinst den Schlüssel finden wird für den Rücktritt eines Papstes.

Nicht nur zur Fastenzeit sei es nötig, sagte Benedikt, in den Kampf einzutreten, in die »geistliche Schlacht« mit dem »Geist des Bösen« und mit dem Bösen schlechthin, dem Versucher, dem Teufel. Die Kirche könne diesen Kampf nur bestehen, wenn sie sich im Geist erneuere, wenn sie beginne, sich »entschlossen wieder auf Gott auszurichten und dem Stolz und Egoismus zu widersagen«. Das also könnten die Fragen sein, die heute »für das Leben des Glaubens von großer Bedeutung sind«: die Fragen nach dem Stellenwert von Stolz und Egoismus – und Geld und Macht, die er ebenfalls erwähnte – außerhalb wie innerhalb der Kirche. Genau diese »geistliche Schlacht« tobt gemäß dieser Diagnose »heute« derart gewaltig, dass sie nicht durch eine Schwäche des regierenden Pontifex, bildlich gesprochen: des christlichen Heerführers, zugunsten des Versuchers entschieden werden soll. Neue Kräfte sollen sich im alten, sich »heute« täglich aufgipfelnden Streit bewähren. Dieser Rücktritt, der die Welt aus allen Wolken fallen ließ, erlaubt auch eine solche eschatologische Lektüre.

So stand denn bis zu den letzten Tagen, bis zu den Umständen des Rücktritts dieses Pontifikat in jenem »Zeichen des Widerspruchs«, das zu sein schon die Bibel allen Jüngern und Jüngerinnen Jesu auftrug. Benedikt sprach oft von dieser abgründigen Erwählung, die stolz machen kann und frösteln zugleich, die ein Ehrabzeichen ebenso sein kann wie ein Marterstab. Den Bischöfen – und also auch sich selbst – schärfte er im Februar 2011 ein, »kein Schilfrohr zu sein, das sich mit dem Winde dreht, kein Diener des Zeitgeistes. Die Unerschrockenheit, der Mut zum Widerspruch gegen die Strömungen des Augenblicks, gehört wesentlich zum Auftrag des Hirten.« Vor den Bischöfen von Angola und São Tomé warb er im Oktober 2011 für den Mut, »schädlichen herrschenden Tendenzen zu widersagen und gegen den Strom zu schwimmen, vom Geist der Seligpreisungen geleitet«. Schlichtweg jeder und jede Getaufte aber, hieß es dann in der Generalaudienz am 18. April 2012, müsse wissen: »Ebenso wie Jesus begegnen auch die Jünger Widerspruch, Unverständnis, Verfolgung.«

Benedikt erntete Widerspruch, weil er sich weder innerhalb noch außerhalb der Kirche mit den jeweils herrschenden Tendenzen arrangieren wollte. Er ermahnte die Kirche in Afrika, unter der Oberfläche des Christentums nicht heidnischen Praktiken oder gar einer Macho-Kultur zu folgen, er redete den chinesischen Katholiken ins Gewissen, keine nationalkirchlichen Sonderwege zu bestreiten, und er erinnerte die Politiker und Staatsbürger des Westens immer wieder daran, dass Europa einmal ein christliches Projekt war und dass Europa keine Sprache mehr habe, wenn es der religiösen Indifferenz frönt.

Im von Benedikt anlässlich des 2000. Geburtstages des »Apostelfürsten« ausgerufenen Paulus-Jahr 2008/2009 sprach der Pontifex über dessen »wichtige Rede vor den Ältesten der Kirche von Ephesus«, wie sie in der Apostelgeschichte, Kapitel 20, überliefert ist. Paulus zeichnet dort laut Benedikt »ein Bild des wahren Hirten der Kirche«. Die berühmte Abschiedsrede des Paulus beginnt mit der Einschätzung, »ihr wisst, wie ich vom ersten Tag an (…) die ganze Zeit in eurer Mitte war und wie ich dem Herrn in aller Demut diente unter Tränen und vielen Prüfungen«. Nichts habe er, Paulus, »verschwiegen von dem, was heilsam ist. Ich habe es euch verkündigt und habe euch gelehrt, öffentlich und in den Häusern«. Jetzt aber wisse er, »dass ihr mein Angesicht nicht mehr sehen werdet, ihr alle, zu denen ich gekommen bin und denen ich das Reich verkündet habe. Darum bezeuge ich euch am heutigen Tag: Ich bin unschuldig, wenn einer von euch allen verlorengeht.«

Paulus ermahnte die Epheser, stets wachsam zu bleiben, sich auf reißende Wölfe und auf Männer mit falschen Reden einzustellen und darüber nie zu vergessen, dass Geben seliger sei denn Nehmen und dass die Schwachen der Unterstützung bedürften. Nichts anderes habe er ihnen die gemeinsamen Jahren hindurch gepredigt. Da begannen die Zuhörer »laut zu weinen, und sie fielen Paulus um den Hals und küssten ihn. Am meisten schmerzte sie sein Wort, sie würden sein Angesicht nicht mehr sehen. Und sie geleiteten ihn auf das Schiff.«

»Am meisten vermag doch die Geburt«

Benedikt und die Deutschen

Am Donnerstag, dem 22. September 2011, am Himmel über Deutschland, bei der Anreise zum letzten Besuch Benedikts XVI. in der Heimat, sagte der Papst zu den Journalisten: »Am meisten vermag doch die Geburt.« Das Wort des Dichters Friedrich Hölderlin gelte auch für ihn, den Pontifex. »Ich bin in Deutschland geboren, und die Wurzel kann nicht abgeschnitten werden und soll nicht abgeschnitten werden. Ich habe meine kulturelle Formung in Deutschland empfangen. Meine Sprache ist Deutsch, und die Sprache ist die Weise, in der der Geist lebt und wirksam wird. Meine ganze kulturelle Formung ist dort geschehen. Wenn ich Theologie treibe, tue ich es aus der inneren Form heraus, die ich an den deutschen Universitäten gelernt habe.«

Geboren wurde Joseph Ratzinger am 16. April 1927 im oberbayerischen Marktl am Inn. Er war Bayer von Geburt – dieser Hinweis ist keine Petitesse. Heimatgefühle überkamen ihn nicht, wenn er an Berlin dachte oder an Hamburg oder Bonn. Zu Hause – »dahoam«, wie er sagte – fühlte er sich zeitlebens, wenn er die »Perlenkette der Stätten meiner Kindheit und Jugend« betrachtete, »die von Marktl über Tittmoning nach Aschau und Traunstein geht«. Die »Wanderschaft in den Erinnerungen« blieb ihm kostbar, der »inneren und äußeren Geographie meines Lebens« hielt er die Treue. Er war Bayer durch und durch. Als er im September 2006 Bayern nach seiner Pastoralvisite verließ, tat er es mit jenen Zeilen der Bayern-Hymne, die den meisten Bayern auswendig vertraut ist: »Gott mit dir, du Land der Bayern, deutsche Erde, Vaterland! / Über deinen weiten Gauen ruhe Seine Segenshand! / Er behüte deine Fluren, schirme deiner Städte Bau / Und erhalte dir die Farben seines Himmels weiß und blau!«

Was kennzeichnete Bayern in den Augen Benedikts ganz besonders? Das wirtschaftlich starke, landschaftlich reizvolle Land im Süden der Republik, ein Tourismusmagnet par excellence, hat sich trotz mancher Abstürze ins Folkloristische seine katholische Signatur bewahrt. Luther konnte hier nie wurzeln. Wegkreuze, Kirchen und Kapellen, Bildstöcke finden sich in großer Zahl. Das Kreuz prangt in allen Schulen und Gerichtssälen. Beim Empfang der bayerischen Gebirgsschützen im Mai 2006 nannte Benedikt Heimat ein geographisches Faktum und »für uns (…) zugleich eine Verwurzelung im christlichen Glauben, der Bayern und ganz Europa zutiefst geprägt hat und der unserem Leben seinen eigentlichen, in allen Wirrnissen beständigen und verlässlichen Sinn verleiht«. Das bayerische Lebensgefühl beruhe auf einer echt christlichen und darum »tiefen, unzerstörbaren Freude«.

Gut sechs Jahre später, im August 2012, bei einem Konzert der Erzdiözese München-Freising in Castel Gandolfo, resümierte er die Darbietungen bayerischer Volkskultur mit den Worten: »Wir haben empfunden, dass die bayerische Kultur eine fröhliche Kultur ist.« Zuvor waren rund tausend Gebirgsschützen und Trachtler aufgetreten und Jodler erklungen. Schuhplattler hatten getanzt, Blasmusiker gespielt und die vier Männer vom »Haushamer Bergwachtgsang« den »Engel des Herrn« angestimmt. Benedikt richtete dann eine sehr deutsche Anfrage an die sehr bayerische Kultur: »Darf man sich eigentlich so freuen, wenn die Welt so voller Leid ist, wenn es so viel Dunkles und Böses gibt? Ist es dann erlaubt, so übermütig und fröhlich zu sein? Und die Antwort kann nur lauten: Ja! – Denn mit dem Nein zur Freude dienen wir niemandem, machen wir die Welt nur dunkler.« Den Bayern falle diese Freude leicht, denn Gott »hat uns eine so schöne Welt geschenkt, ein so schönes Land, dass es leicht ist, zu erkennen, Gott ist gut, und froh darüber, zu sein.« Das päpstliche Ich ging ganz auf im bayerischen Wir und der Freude an der Schöpfung – auch und besonders im Hinblick auf den geliebt-gewohnten Heimatboden.

Das typisch Deutsche hingegen ist, wie er es über den Wolken andeutete, eher im theologischen Fragen und Denken und abermaligen Fragen zu suchen. Freilich geschah diese deutsche Grübelei auf eine Weise, die ihn oft mit den in Deutschland vorherrschenden geistigen Tendenzen kollidieren ließ. Benedikt war von der deutschen Lust am Zweifel als dem prinzipiellen Weltzugang nicht angekränkelt. Er beharrte darauf, im katholischen Glauben Antworten gefunden zu haben, vernünftige Antworten, auf alle großen Fragen des Daseins. Parteigänger des antirömischen Affekts wurde er nie. Wie sehr der Deutschen zergliedernde Glaubensskepsis an ihm nagte, verdeutlicht eine seiner wenigen Wortmeldungen bei der Weltbischofssynode 2008. Der Papst ergriff am 14. Oktober das Wort, um sich gegen den »sogenannten Mainstream der Exegese in Deutschland« zu wenden. In des Papstes Heimat behaupte man, »dass der Leichnam Jesu im Grab geblieben ist. Die Auferstehung wäre in diesem Fall kein geschichtliches Ereignis, sondern rein theologische Sichtweise. Man behauptet das, weil eine Hermeneutik des Glaubens fehlt: So wird eine profan-philosophische Hermeneutik bestätigt, die es nicht für möglich hält, dass das Göttliche Eingang in die Geschichte findet und dort wirklich präsent ist. Die Abwesenheit dieses zweiten methodologischen Niveaus hat einen tiefen Graben zwischen der wissenschaftlichen Exegese und der Lectio divina geschaffen.«

Schwerer kann ein Vorwurf kaum wiegen. Die deutsche Universitätstheologie hat demnach ihre angestammten Geleise verlassen und sich auf säkulare Pfade begeben. Sie denkt in profanen, nicht theologischen Kategorien und bezweifelt darum den geschichtlichen, den wirklichen Kern des Glaubens. Damit ist Joseph Ratzingers (und der Kirche) Grundüberzeugung berührt. Die Wahrheitsprobe des Christentums ist genau dieser Aspekt: inwieweit es in die Geschichte hineinreicht, inwieweit der christliche Gott die Materie tatsächlich verwandeln kann. Könnte er diese Tat nämlich nicht vollbringen und hätte den Menschen in der Auferstehung nur ein Gleichnis vor Augen gestellt, einen symbolischen Akt, dann verdiente dieser Gott den Namen Gott nicht. Mit der Historizität der Auferstehung steht oder fällt der ganze Glaube Christi. Vertritt die deutsche Exegese in ihrer Hauptströmung demnach eine unchristliche Lehre? Diese Gefahr hatte Joseph Ratzinger in seiner Zeit als Glaubenspräfekt täglich vor Augen.

Wir müssen ein Spannungsverhältnis konstatieren zwischen den bayrischen und den deutschen Loyalitäten Benedikts XVI. Am Deutschen arbeitete er sich denkend ab, aus dem Bayrischen schöpfte er Freude, im Römischen verband er beides. So ist es kein Wunder, dass bei der Frage nach Benedikts ganz persönlicher Paradiesvorstellung er zu bayrischen Farben, bayrischen Kindheitserinnerungen griff. Ein bayerischer Himmel muss es sein, in den einzugehen Benedikt sich erhoffte – getreu der tiefen Erkenntnis des Philosophen Theodor W. Adorno, unser ganzes Leben sei letztlich nur der »Versuch, die Kindheit verwandelnd einzuholen«. Benedikt sagte am 2. Juni 2012 im Mailänder Meazza-Stadion: »Wenn ich mir vorzustellen versuche, wie wohl das Paradies aussehen könnte, dann kommt mir immer die Zeit meiner Jugend, meiner Kindheit, in den Sinn. In diesem Kontext des Vertrauens, der Freude und der Liebe waren wir glücklich, und ich denke, dass es im Paradies ähnlich sein muss wie in meiner Kinder- und Jugendzeit. In diesem Sinn hoffe ich eines Tages ›heimzugehen‹, der ›anderen Welt‹ entgegen.«

Grundgelegt wurde demnach die christliche Hoffnung auf ein ewiges Sein im Zeichen von Vertrauen, Freude, Liebe in den Tagen und Jahren zwischen 1927 und 1944, und zwar im »Milieu der Simplices«, der kleinen, schlichten Leute. Joseph Ratzinger wählte diese Formulierung in einem Fernsehinterview im Dezember 2000. Damit sprach er zunächst eine soziologische Tatsache aus. Als Sohn eines Polizisten und einer gelernten Köchin wuchs Ratzinger nicht gerade in Gelehrtenkreisen auf. Zum anderen ist der »Simplex et idiota« eine von Ratzinger selbst herausgearbeitete, positiv besetzte geschichtstheologische Figur Bonaventuras. In seiner Habilitationsschrift bezeichnet er den Zielpunkt des irdischen Seins wie folgt: »In der Kirche der Endzeit wird sich die Lebensweise des heiligen Franziskus durchsetzen, der als simplex et idiota von Gott mehr wusste als alle Gelehrten seiner Zeit – weil er ihn mehr liebte.«

Endzeitlich leben, also lieben wie der heilige Franz von Assisi, heißt demnach durch Gottes Schöpfung streifen mit einem heißen Herzen und einer großen Sehnsucht, heißt Mensch und Tier ein Trost sein, eine Hilfe, ein Quell des Aufatmens. Damit es dereinst noch solche Menschen gibt, die die Gebote des Glaubens in sich tragen und sie nicht referierend relativieren, muss dieser christliche Glaube so klar, so einfach, so eindeutig wie möglich verkündet werden. Die frommen Simplices werden zum Maßstab. Sonst ist vielleicht am Ende aller Tage der Glaube verdunstet. Eine gewisse Begeisterung für den über Bonaventura entdeckten franziskanischen Antiintellektualismus hat sich Benedikt XVI. immer bewahrt. Er schaute, durchaus intellektuell, auf die Intellektuellen und Theologen seiner Zeit mit einer gehörigen Portion Skepsis.

Von den Eltern, die sich 1920 über eine Anzeige Joseph Ratzingers des Älteren im Altöttinger »Liebfrauenboten« kennengelernt hatten, war den drei Geschwistern Maria, Georg und Joseph ein »fester Halt im Glauben an Gott« vorgelebt worden. So formulierte es der ältere Bruder, Georg, in seinen Lebenserinnerungen; »was uns als Kindern quasi in die Wiege gelegt wurde, dem blieben wir ein Leben lang treu«. Joseph Ratzinger nennt in seiner bis 1977 reichenden Autobiographie den katholischen »Glauben meiner Eltern« ein »Bollwerk der Wahrheit und Gerechtigkeit gegen jenes Reich des Atheismus und der Lüge«, das 1933 mit Hitlers Machtergreifung Realität werden sollte. Diesem Glauben war über die Familie der Mutter, Maria Peitners, ein Südtiroler Element beigemischt. Der nicht minder katholische, heute zu Italien gehörende Landstrich ragte in Gestalt der bereits 1930 verstorbenen Großmutter mütterlicherseits hinein in Joseph Ratzingers Kindheit. »Viele Geschichten von ihr«, sagte Benedikt im November 2011, als ihm die Ehrenbürgerschaft der Südtiroler Gemeinde Natz-Schabs verliehen wurde, »sind doch geblieben; vor allem ist geblieben, dass sie ihr Leben lang inwendig Heimweh hatte nach Südtirol und sich nie so ganz eigentlich innerlich in Bayern angesiedelt hat.« Elfmal hingegen machte Joseph Ratzinger später Urlaub in Brixen, wo er auch 2008 als Papst die Sommerwochen verbrachte. Südtirol lag ihm am Herzen: »Wenn man an die gotischen Kirchtürme denkt, an die schönen Häuser, an die Freundlichkeit und Herzlichkeit der Menschen, an die schöne Musik, dann weiß man, sie haben dem Schöpfer Antwort gegeben, und im Miteinander zwischen dem Schöpfer und seinen Engeln und den Menschen ist es ein schönes Land geworden – ein außergewöhnlich schönes Land. Und ich bin stolz und glücklich, irgendwie dazuzugehören.« Sprach der Pontifex und freute sich, gemeinsam mit den Menschen aus Natz-Schabs.

Nur Tittmoning aber, der Kleinstadt nahe der österreichischen Grenze, kam die Ehre zu, »Traumstadt meiner Jugend« genannt zu werden – obwohl die Ratzingers dort lediglich von 1929 bis 1932 lebten, nach dem Wegzug aus dem dörflichen Marktl. Bei der Verleihung der Ehrenbürgerschaft im Januar 2007 stellte der Papst diese »wirklich bayerische Stadt« vor, rühmte »das Herzhafte und Lebhafte, Fröhliche des Bayerischen« dort, aber auch die Grenzlage, weshalb Tittmoning »dieses Heitere und Weite des Salzburgischen, Italienischen und des Bayerischen zugleich in sich« trage, nicht zu vergessen die verbindende »Sinnenfreude des Katholischen«. Dort, an der Salzach, unterhalb einer Burg aus dem 12. Jahrhundert, im »Stubenrauchhaus« am Marktplatz, wohnte die Familie des Gendarmen Ratzinger. Benedikt, der Papst, scheute sich nicht, an das damalige adventliche Schauspiel für die Buben zu erinnern. Zu Tittmoning sorgte der Nikolaus »mit goldbrokatenen Gewändern« für die Bescherung, während der böse Spießgeselle, der »Krampus«, vor den Türen des Kindergartens wütete, »und zwei Schwestern haben die Türen zugehalten, damit der Krampus nicht hereinkam (…). Wenn dann die schlimmen Dinge verlesen wurden, die wir angestellt haben, konnten sie die Türen fast nicht mehr zuhalten. Das war viel schlimmer, als wenn er da gewesen wäre, weil das nur Vorstellbare, nicht Eintretende viel gefährlicher ist, als das, was man wirklich sehen kann. An den besonders schlimmen Stellen haben die Schwestern gesagt: ›Jetzt konnten wir die Türen eben noch halten, wenn noch Schlimmeres kommt, dann geht’s nicht mehr.‹ Das war der stärkste Antrieb zu versuchen, im nächsten Jahr nichts zu tun, was dazu führen könnte, dass die Schwestern eventuell die Türen nicht mehr zuhalten könnten.«

Schon der frühkindlichen Tittmoninger Pädagogik war die Lehre zu entnehmen, dass keineswegs nur Sichtbares des Menschen Herz ergreift. Dass Vorstellungen und Erzählungen motivierende Realitäten eigener Art sind. Vielleicht führen einige Spuren von Benedikts lebenslangem Einsatz für all das, was sich nicht im Experiment beweisen, nicht auf die Formel bringen lässt, zurück an die Salzach.

Im Dezember 1932 zog die Familie Ratzinger nach Aschau am Inn. Dem mittlerweile fünfjährigen Joseph prägte sich der Tag der Machtergreifung nicht ein, »aber«, wie er in den Erinnerungen schreibt, »meine Geschwister haben mir erzählt, dass die Schule einen Marsch durch das Dorf vornehmen musste, der zu einem etwas verwässerten Getrampel geriet und kaum besondere Begeisterung weckte«. Der, um Norbert Elias zu zitieren, »kollektive Nationalidealismus« der Deutschen hinterließ indes später einen desto stärkeren, ja lebenslang wirksamen Eindruck.

Man schrieb das Jahr 1944, der Krieg näherte sich seinem katastrophalen Ende, und der ehemalige Flak-Helfer Joseph Ratzinger, mittlerweile 17 Jahre alt, wurde zum Reichsarbeitsdienst einberufen. Im Burgenland drillte man ihn in längst sinnlos gewordenen Disziplinen. Die eigentümlichste dieser nationalsozialistischen Übungen, schreibt Joseph Ratzinger in der Autobiographie, war »eine Art Kult des Spatens und Kult der Arbeit als erlösender Macht«. Die Ausbilder unterwiesen die jungen Männer in der fragwürdigen Kunst, »den Spaten feierlich abzulegen, aufzunehmen, über die Schulter zu werfen; die Reinigung des Spatens, an dem kein Staubkorn haften durfte, gehörte zu den wesentlichen Elementen dieser Pseudo-Liturgie«.

Der künftige Priesteramtskandidat war im Innersten getroffen. Ein verbrecherisches Regime zwang seine Untergebenen nicht nur zum Dienst, sondern es verlieh diesem Dienst die falschen Weihen höherer Sinngebung. Und diese künstliche Aura wurde mit Mitteln herzustellen versucht, die der junge Katholik aus den Gottesdiensten kannte. Dem zentralen Requisit sollte, einem Messkelch oder einer Hostienschale gleich, mit Ehrfurcht begegnet werden; rituell wiederkehrende, langsame, zweckfrei-sinnvolle Bewegungen sollten das Tun heiligen und es der Profanität entrücken. Ein den Deutschen »artgemäßer« Kult war hier ebenso das Ziel wie bei den Versuchen, etwa das Weihnachtsfest durch eine »deutsche Weihe-Nacht« zur Feier der Wintersonnenwende zu ersetzen.

Doch dann rückten die sowjetischen Truppen vor, die Front kam näher, »diese Scheinwelt brach von einem Tag auf den anderen zusammen. Nun waren die Spatenrituale zu Ende; wir mussten Tag um Tag ausfahren, um einen sogenannten Südostwall zu errichten. Wenn wir abends müde nach Hause kamen, hingen die Spaten, an denen ehedem kein Staubkorn hatte sein dürfen, mit großen Lehmbrocken an der Wand. Niemand fragte mehr danach. Eine ganze Liturgie und die hinter ihr stehende Welt erwiesen sich als Lüge.« Entscheidend ist, dass es ein Ritus war, in den sich die Lüge kleidete, und dass der Ritus zusammenbrach, noch ehe dessen Urheber kollabierten. Die Welt der Formen, ließe sich im Sinne Joseph Ratzingers sagen, gehorcht eigenen Gesetzen, Formen bestehen nur dann, wenn sie Ausdruck des Wahren sind. Sämtliche »Pseudo-Liturgien«, die Goebbels, Himmler und Konsorten ersannen, gingen zugrunde, noch ehe das Dritte Reich unterging. Mit diesem sind sie auf immer verschwunden.

Hitlers Reich, in dem der Mensch »zertreten, gebraucht und missbraucht wurde für den Wahn einer Macht, die eine neue Welt schaffen wollte« – so Joseph Ratzinger 2004 bei den Feierlichkeiten zum 60. Jahrestag der Landung der Alliierten in der Normandie –, dieses Reich war ein Un-Ort, an dem »Gott absolut abwesend« war und der wie ein jeder solcher Un-Orte dem Prinzip der Fremd- und Selbstzerstörung huldigte: »Die totalitären Ideologien des 20. Jahrhunderts haben uns die Errichtung der befreiten und gerechten Welt versprochen und dafür Hekatomben von Opfern gefordert.« Hitlers Reich war aber eben auch insofern das Reich der Lüge, als es sich an den Gesetzen der Form verging, Formen entleerte, sie des Sinns beraubte, um Menschen noch fester an sich zu ketten. Diese Erfahrung hat Joseph Ratzinger nie verlassen. Wenn er Eucharistie feierte, liturgische Missstände kritisierte oder gewisse theologische, gewisse politische Entwicklungen tadelte, stand ihm zuweilen gewiss das Bild des schmutzigen Spatens vor Augen: So weit hat es einmal kommen können in Deutschland, als die Menschen Gott aus ihrem Leben vertrieben und die Blöße mit Formen zu bedecken suchten; Mord und Totschlag stellten sich ein.

Aschau hatten die Ratzingers bereits 1937 wieder verlassen und waren in die Nähe von Traunstein gezogen. Der Grund für den abermaligen Ortswechsel wird in den von Michael Hesemann edierten Erinnerungen Georg Ratzingers überliefert: »Joseph Ratzinger sen. reagierte auf die Machtergreifung 1933 auf seine ganz eigene, rational-logische Weise. ›Jetzt kommt der Krieg, jetzt brauchen wir ein Haus!‹, verkündete er seiner Familie. Noch im selben Jahr erwarb er für sein Erspartes – ganze 5500 Reichsmark – ein heruntergekommenes altes Bauernhaus (Baujahr 1726) in Hufschlag bei Traunstein, in das die Familie nach seiner Pensionierung ziehen sollte.« Für den Vater, so Georg Ratzinger, war Hitler schlicht der Antichrist. In der Familie empfand niemand Sympathie oder gar Begeisterung für den Diktator.

In Traunstein besuchte Joseph Ratzinger von 1937 an das Gymnasium, von 1939 an zusätzlich das Erzbischöfliche Studienseminar St. Michael, das 1929 vom Münchner Kardinal Michael Faulhaber gegründet worden war. Mit zwölf Jahren war den Ratzinger-Buben klar, sie wollten Priester werden. Der Preis schien zunächst hoch: Joseph Ratzinger, der scheue Büchernarr, musste in einem Schlafsaal für 42 Jungen nächtigen. »Für meinen Bruder war es schon eine ziemliche Prüfung«, erinnert sich Georg Ratzinger. Seit März 1939 mussten im Zuge einer »Jugenddienstpflicht« alle 14- bis 18-Jährigen der HJ beitreten, folglich auch die Seminaristen. Jedoch wurden sie der »Pflicht-HJ« zugeordnet, nicht der länger schon bestehenden »Stamm-HJ«. Für Joseph Ratzinger griff diese Regelung mit Vollendung des 14. Lebensjahres, im April 1941. Von September 1939 an beanspruchte die Wehrmacht immer wieder das Seminargebäude, zunächst als Lazarett.

Traunstein machte im Gegensatz zu Marktl oder Aschau wirklich Epoche in Joseph Ratzingers Leben. Die Zeit auf dem altsprachlichen Gymnasium und im Studienseminar begann dort, er lernte am eigenen Leib den Nationalsozialismus und den Krieg kennen – bis hin zum absurden Kult des Spatens, von dem auch Georg Ratzinger kopfschüttelnd berichtet: »Das war eine regelrechte Liturgie, ein militärisches Exerzieren mit einem eigentlich ganz banalen Arbeitsgerät.«

Als Benedikt Ende Juli 2011 eine Delegation aus Traunstein empfing, um den Ehrenring der Stadt entgegenzunehmen, sah er in diesem »ein Zeichen, dass ich wirklich bei euch zu Hause bin, dass wir uns gegenseitig annehmen und dass ich weiterhin zu euch gehöre«. Und wiederum schloss er das bayerische Element und die christlich grundierte Freude am Leben kurz. »Was wäre Bayern ohne die Zwiebeltürme unserer Kirchen, ohne den herrlichen Barock und die Fröhlichkeit der Erlösten, die sich darin ausbreitet? (…) Da bin ich daheim, da komme ich her, und da gehöre ich auch weiter hin!« Der Kreis des Lebens war für ihn ein bayerischer Bogen, der durch den Pfeil des Christlichen seine vertikale Spannung erhielt, seine Ausrichtung nach oben.

Auch im Brief an die Priesteramtskandidaten im dem so dramatisch durch die Missbrauchsfälle überschatteten »Jahr des Priesters« erinnerte sich Benedikt an ein Erlebnis aus Traunsteiner Zeit. Er schrieb am 18. Oktober 2010: »Als ich im Dezember 1944 zum Soldatendienst eingezogen wurde, fragte der Kompaniechef jeden Einzelnen von uns, welchen Beruf er für die Zukunft anstrebe. Ich antwortete, ich wolle katholischer Priester werden. Darauf der Leutnant: Da müssen Sie sich etwas anderes suchen. Im neuen Deutschland werden Priester nicht mehr gebraucht. Ich wusste, dass dieses ›neue Deutschland‹ bereits am Ende war und dass nach den ungeheuren Verwüstungen, die dieser Wahn über das Land gebracht hatte, erst recht wieder Priester nötig sein würden.« Um wie viel mehr gelte das unter den ganz veränderten Umständen des 21. Jahrhunderts, »die Welt braucht Priester, Hirten, heute, morgen und immer, solange sie besteht«. Womöglich indes spielte die Erinnerung Benedikt einen kleinen Streich, was die exakte Chronologie anbelangt. Laut dem Münchner Archivrat Volker Laube wurde Joseph Ratzinger schon »am 20. September 1944 (…) zum Reichsarbeitsdienst nach Pama im Burgenland einberufen«.

Dem Krieg folgten die Jahre in Freising, wo Kardinal Faulhaber die Brüder Ratzinger am 29. Juni 1951 im Mariendom zu Priestern weihte. »In der Biographie meines Herzens«, so Benedikt Anfang 2010, da er Freisinger Ehrenbürger wurde, »spielt die Stadt Freising eine ganz besondere Rolle. In ihr habe ich Formung empfangen, die mein Leben seither bestimmt.« In Freising öffneten sich ihm am 3. Januar 1946 die Pforten des Priesterseminars, »es war ein Augenblick, der einen Einschnitt in das Leben bedeutete: nun auf dem Weg zu sein, auf den wir uns berufen wussten. (…) Wir wussten, Christus war stärker als die Tyrannei, als die Macht der Nazi-Ideologie und ihre Unterdrückungsmechanismen«. Mitseminarist Rupert Berger schildert den jungen Ratzinger als arbeitsam und feierscheu: »Joseph Ratzinger ist oft in der Freizeit am Pult gesessen. Bei kleinen Feiern wie Geburtstagen hat Joseph schon mitgemacht und zum Beispiel selbstverfasste lateinische und griechische Gedichte vorgetragen.«

Die rund vierstündige Priesterweihe dann, fuhr Benedikt 2010 fort, habe er wahrgenommen im »Wissen auch, dass diese Handauflegung Gnade ist; dass sie nicht nur Pflicht schafft, sondern vor allen Dingen Geschenk ist; dass Er mit mir ist und dass seine Liebe mich deckt und geleitet«. Diesem Verb, decken, verdecken, entdecken, werden wir noch häufig begegnen. Schließlich, so Benedikt zu den Freisingern, habe er von November 1955 bis zum Tod des Vaters im August 1959 im Freisinger Lerchenfeldhof gelebt, und »diese letzten dreieinhalb Jahre mit meinen Eltern sind für mich ein ganz großes Geschenk und haben mir Freising wirklich zum Zuhause gemacht«.

Dozent und Doktor und Professor der Theologie am Freisinger Lehrstuhl für Dogmatik und Fundamentalgeschichte war er in der Zwischenzeit geworden und noch keine 30 Jahre alt. Er war ein akademisches Wunderkind und galt als »Vorwärtsstimme, progressiv kann man auch sagen. (…) Die Studenten waren von ihm deswegen so begeistert, weil sie gesagt haben, bei ihm hätten sie die Heilige Schrift kennengelernt« (Rupert Berger). Außerdem beeindruckte offenbar schon damals, wie es ein Freisinger Student, Elmar Gruber, formuliert, Ratzingers »brillante und vollkommen neue Sprache«, vor allem sein »Umgang mit Bildern und Symbolen«. Mit Arbeiten über Augustinus und Bonaventura hatte sich der Nachwuchswissenschaftler die beiden Titel erworben. In der Habilitationsschrift von 1955 konnte Ratzinger, wie er rückblickend darlegte, »als Erster zeigen, dass Bonaventura sich eingehend mit Joachim von Fiore auseinandergesetzt« hatte. Aus dem ersten Kapitel des Werks spricht fast eine identifikatorische Sehnsucht des Nachwuchstheologen. Bonaventura, lesen wir, wollte »den geistigen Verirrungen der Zeit das Bild der wahren christlichen Weisheit entgegenhalten«. Lässt sich der enorme theologische Ehrgeiz, die Mission Joseph Ratzingers und Benedikts XVI. präziser benennen? Wollte nicht auch er eine Welt, die er in mancherlei Hinsicht am Abgrund wähnte, durch die Macht des Glaubens und des Wortes zur Umkehr bewegen? Dann wäre neben Bonaventura ferner an Petrus Canisius als Leitstern zu denken, der, wie es Benedikt in der Generalaudienz am 9. Februar 2011 darlegte, »auch zweiter Apostel Deutschlands genannt wird«.

Ihm, dem Jesuiten aus der Zeit der Gegenreformation des 16. Jahrhunderts, »war die beinahe unmögliche Aufgabe übertragen worden, den katholischen Glauben in den deutschen Ländern neu zu beleben, zu erneuern«. Er reüssierte trotz schlechter Voraussetzungen im Stammland Luthers, weil er alle Überzeugungskraft »aus einer tiefen persönlichen Freundschaft mit Jesus Christus« bezog, »einer Freundschaft mit Christus in seinem Leib, der Kirche, die von der Eucharistie, seiner Realpräsenz, genährt werden muss«. Mit diesen Worten stellte sich Benedikt, dem die Kirche immer eine eucharistische Schicksalsgemeinschaft war, in die Traditionslinie des Petrus Canisius – oder erlaubte zumindest eine solche Analogie. Zudem legte Canisius einen über Jahrhunderte hinweg weit verbreiteten Volkskatechismus vor, Joseph Ratzinger wiederum verwirklichte einen neuen Weltkatechismus. Auf ihn liefen viele Bemühungen und Einsichten des Kardinals schnurgerade zu, denn dass der »katholische Glaube in den deutschen Ländern« darniederliegt, hatte er schon in den 1950er und 1960er Jahren erfahren und aufgeschrieben. Besserung kam kaum nach. Berühmt wurde seine Aussage von 1958, das Heidentum sitze mittlerweile in der Kirche selbst.

Damals hatte der junge Professor gerade einen Ruf an die Bonner Universität erhalten. Er lernte den Kölner Kardinal Joseph Frings kennen, den er dann als Konzilstheologe auf das Zweite Vatikanische Konzil begleiten durfte. Fünf Jahre später, im Todesjahr der Mutter, wechselte er nach Münster, von wo es ihn bereits 1966 nach Tübingen verschlug – mitten hinein in einen »brodelnden Kessel«. In den Erinnerungen, die er 1997 vorlegte, sind die drei Tübinger Jahre in Moll getaucht. Die Studentenunruhen sorgten auch im Schwäbischen für ein turbulentes 1968. Es gab, so der spätere Theologe Herman Häring, »Blockaden von Lehrveranstaltungen«. Auch »Sit-ins und laute Proteste waren bald nicht mehr die Ausnahme«. Der »zarte und eher schüchterne Professor« habe darunter gelitten, sich aber nicht zu wehren vermocht; auch habe er nicht »auf diese Ereignisse je theologisch kreativ reagiert; er zog sich eher in sein theologisches Gehäuse zurück« – schreibt Häring in einem durchaus selbstgefälligen Rückblick aus dem Jahre 2001. Joseph Ratzingers Wahl zum Papst erklärte Häring zehn Jahre später als »auch eine Wahl der Angst«. Im Konklave hätten jene Stimmen dominiert, »die Angst davor hatten, dass eine Offenheit, dass ein Eingehen auf neue Fragen, auf neue Situationen den Glauben verunsichern würden, was ich eigentlich für Unsinn halte«.