11,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Suhrkamp

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

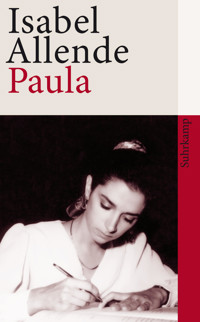

»Hör mir zu, Paula, ich erzähle dir eine Geschichte, damit du nicht so verloren bist, wenn du wieder aufwachst.« Das Unfassbare geschah im Dezember 1991, als lsabel Allendes Tochter Paula plötzlich schwer erkrankte und kurz darauf ins Koma fiel. Eine heimtückische Stoffwechselkrankheit hatte die lebensfrohe junge Frau jäh niedergeworfen, im Herbst 1992 starb sie.

Das Schicksal ihrer Tochter wurde für lsabel Allende zur schwersten Prüfung ihres Lebens. Um die Hoffnung nicht zu verlieren, schrieb sie, der Tochter zur Erinnerung und sich selbst zur Tröstung, ihr persönlichstes und intimstes Buch.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 714

Veröffentlichungsjahr: 2012

Ähnliche

»Hör mir zu, Paula, ich werde dir eine Geschichte erzählen, damit du, wenn du erwachst, nicht gar so verloren bist.« Das Unfaßbare geschah im Dezember 1991, als Isabel Allendes Tochter Paula plötzlich schwer erkrankte und kurz darauf ins Koma fiel. Eine heimtückische Stoffwechselkrankheit hatte die lebensfrohe junge Frau jäh niedergeworfen, im Herbst 1992 starb sie. Das Schicksal ihrer Tochter wurde für Isabel Allende zur schwersten Prüfung ihres Lebens. Um die Hoffnung nicht zu verlieren, schrieb sie, der Tochter zur Erinnerung und sich selbst zur Tröstung ihr persönlichstes und intimstes Buch, »das Buch ihres Lebens − in doppelter Hinsicht« (Bayerischer Rundfunk).

Isabel Allende, 1942 geboren, hat ab ihrem achtzehnten Lebensjahr als Journalistin in Chile gearbeitet. Nach Pinochets Militärputsch am 11. September 1973 ging sie ins Exil, wo sie ihren Weltbestseller Das Geisterhaus schrieb. Heute lebt sie mit ihrer Familie in Kalifornien. Ihr Werk erscheint auf deutsch im Suhrkamp Verlag.

Isabel Allende

Paula

Aus dem Spanischen vonLieselotte Kolanoske

Suhrkamp

Die Originalausgabe erschien 1994

unter dem Titel Paula bei Plaza & Janés, Barcelona.

© Isabel Allende, 1994

Umschlagfoto: Isabel Allende Archives

eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2012

© der deutschen Ausgabe

Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main 1995

Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.

Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Umschlag: Göllner, Michels, Zegarzewski

eISBN 978-3-518-73515-2

www.suhrkamp.de

Im Dezember 1991 wurde meine Tochter Paula schwerkrank und fiel kurz darauf ins Koma. Diese Seiten wurden geschrieben während endloser Stunden auf den Fluren eines Madrider Krankenhauses und in einem Hotelzimmer, in dem ich mehrere Monate lang wohnte. Und auch neben ihrem Bett in unserem Haus in Kalifornien im Sommer und Herbst 1992.

ERSTER TEIL

Dezember 1991 – Mai 1992

Hör mir zu, Paula, ich werde dir eine Geschichte erzählen, damit du, wenn du erwachst, nicht gar so verloren bist.

Die Familienlegende beginnt im Anfang des vorigen Jahrhunderts, als ein stämmiger baskischer Seemann an der Küste Chiles an Land ging, den Kopf voller hochfliegender Pläne, um den Hals das schützende Medaillon seiner Mutter – aber wozu so weit zurückgehen, es genügt zu wissen, daß er der Stammvater wurde eines Geschlechtes von kraftvollen Frauen und Männern mit festen Armen für die Arbeit und gefühlvollem Herzen. Einige Zornmütige darunter starben mit Schaum vor dem Mund, aber vielleicht war der Grund dafür nicht Wut, wie böse Zungen behaupteten, sondern eine umlaufende Seuche. Sie kauften fruchtbares Land in der Umgebung der Hauptstadt, das mit der Zeit an Wert gewann, sie wurden kultiviert, bauten Herrenhäuser mit Parks und Alleen, verheirateten ihre Töchter mit reichen alteingesessenen Spanierabkömmlingen, ließen ihre Kinder auf strengen Klosterschulen erziehen, und so wuchsen sie im Lauf der Jahre in eine stolze Gutsbesitzeraristokratie hinein, die über ein Jahrhundert im Lande tonangebend war, bis im Sturmwind der neuen Zeit Technokraten und Geschäftsleute die Führungsrolle übernahmen. Einer dieser Grundherren war mein Großvater.

Er stammte aus vornehmer Familie, aber sein Vater starb früh durch einen nie aufgeklärten Gewehrschuß. Die Einzelheiten dessen, was in dieser unseligen Nacht geschah, wurden vertuscht, vielleicht war es ein Duell, ein Racheakt oder ein Unfall aus Liebe, jedenfalls blieb seine Familie mittellos zurück, und weil mein Großvater der Älteste war, mußte er die Schule aufgeben und sich eine Stellung suchen, um für seine Mutter sorgen und seine jüngeren Geschwister auf Schulen schicken zu können. Lange Zeit später, als er ein vermögender Mann geworden war, vor dem die anderen den Hut zogen, bekannte er mir, die schlimmste Armut sei die, die man hinter Kragen und Krawatte verstecken müsse.

Er trat immer makellos gekleidet auf, in den Sachen seines Vaters, die für ihn passend gemacht worden waren, mit engen Kragen und die Anzüge wohlgebügelt, um den fadenscheinigen Stoff zu kaschieren. Diese Zeit der Entbehrungen festigte seinen Charakter, er glaubte, das Dasein sei nur Mühe und Arbeit und ein ehrbarer Mann könne nicht durch diese Welt gehen, ohne seinem Nächsten zu helfen. Schon damals hatte er diesen Ausdruck von Sammlung und Redlichkeit, die ihn kennzeichneten, er war aus dem gleichen felsharten Stoff wie seine Vorfahren, und wie viele von ihnen stand er mit den Füßen auf festem Boden, aber ein Teil seiner Seele entwischte immer wieder in den Abgrund seiner Träume.

Deshalb verliebte er sich auch in meine Großmutter, die Jüngste in einer Familie mit zwölf Geschwistern, alles exzentrische, köstliche Verrückte – wie Teresa, der am Ende ihres Lebens Heiligenflügel zu wachsen begannen, und als sie starb, vertrockneten in einer Nacht alle Rosensträucher im Japanischen Garten, oder wie Ambrosio, dieser fabelhafte Teufelskerl und Weiberheld, der sich in seinen großmütigen Augenblicken auf der Straße die Kleider auszog, um sie den Armen zu schenken. In meiner Kindheit hörte ich ständig Reden über die Gabe meiner Großmutter, die Zukunft vorherzusagen, Gedanken zu lesen, mit den Tieren zu sprechen und Gegenstände mit dem Blick zu bewegen. Es wurde erzählt, sie hätte einmal einen Billardtisch durch den Salon rutschen lassen, aber in Wirklichkeit war das einzige, was ich in ihrer Gegenwart sich bewegen sah, eine unbedeutende Zuckerdose, die zur Teestunde über den Tisch zu wandern pflegte. Diese Fähigkeiten weckten ein gewisses Mißtrauen, und so bezaubernd das Mädchen auch war – die möglichen Bewerber verloren in ihrer Gegenwart den Mut. Aber für meinen Großvater waren Telepathie und Telekinese unschuldiger Zeitvertreib und auf keinen Fall ernsthafte Hindernisse für die Ehe. Das konnte schon eher der Altersunterschied sein, denn sie war sehr viel jünger, und als er sie kennenlernte, spielte sie noch mit Puppen und schleppte gern ein schäbiges kleines Kissen mit sich herum.

Weil er sie so ständig wie ein kleines Mädchen sah, wurde ihm seine Leidenschaft nicht bewußt, bis sie eines Tages im langen Kleid und mit aufgestecktem Haar erschien, und da stürzte ihn die Erkenntnis einer über Jahre verborgen herangereiften Liebe in eine solche Krise der Schüchternheit, daß er sie nicht mehr besuchte. Sie erriet seinen Seelenzustand, noch bevor er selbst das Knäuel seiner Gefühle zu entwirren vermochte, und schrieb ihm einen Brief, den ersten von vielen, die sie ihm in den entscheidenden Augenblicken ihres und seines Lebens schreiben sollte. Es war kein parfümiertes, vorsichtig sondierendes Billett, sondern ein paar Bleistiftzeilen auf einer Heftseite, mit denen sie ihn ohne Umschweife fragte, ob er ihr Mann werden wolle und, falls ja, wann. Ein paar Monate später fand die Hochzeit statt. Die Braut trat vor den Altar wie eine Erscheinung aus einer anderen Zeit, in elfenbeinfarbener Spitze und mit einem Gewirr von wächsernen, mit dem Haarknoten verflochtenen Orangenblüten, und als er sie sah, beschloß er, sie beharrlich und unverdrossen zu lieben bis an sein Lebensende.

Für mich war dieses Paar immer der Tata und die Memé. Von ihren Kindern interessiert in dieser Geschichte nur meine Mutter, denn wenn ich anfange, von der übrigen Sippe zu erzählen, dann werden wir nie fertig, ohnedies sind die, die noch leben, in weiter Ferne; so ist das Exil, es schleudert die Menschen in alle vier Winde, und später wird es dann sehr schwierig, die Verstreuten wieder zu vereinen. Meine Mutter wurde in den zwanziger Jahren an einem Frühlingstag geboren. Sie war ein empfindsames kleines Mädchen und brachte es niemals über sich, bei dem wilden Toben ihrer Brüder mitzutun, die auf dem Dachboden hinter den Ratten herjagten, um sie dann in Gläsern mit Formol aufzubewahren. Sie wuchs behütet im Schutz des Elternhauses und der Schule auf, beschäftigte sich mit romantischer Lektüre und guten Werken und galt als die Schönste, die man in dieser Familie voll rätselhafter Frauen je gesehen hatte. Von der Pubertät an wurde sie von Verliebten wie von Schmeißfliegen umschwärmt, aber ihr Vater hielt alle auf Distanz, und ihre Mutter nahm die Kandidaten mit Hilfe ihrer Tarotkarten auseinander, bis die unschuldigen Anbandeleien ein Ende fanden, weil ein ebenso begabter wie zwielichtiger Mann in ihr Leben trat, mühelos die übrigen Bewerber beiseite schob und ihr Herz mit Unruhe erfüllte. Das war dein Großvater Tomás, der später wieder im Nebel verschwand, und ich erwähne ihn nur, weil du etwas von seinem Blut in dir trägst, Paula, aus keinem anderen Grund. Dieser Mann mit dem raschen Verstand und der schonungslosen Zunge erwies sich als allzu intelligent und vorurteilsfrei für diese provinzielle Gesellschaft, ein seltener Vogel im damaligen Santiago. Sie sagten ihm eine dunkle Vergangenheit nach, Gerüchte gingen um, daß er zu den Freimaurern gehöre, folglich ein Feind der Kirche sei und außerdem irgendwo einen unehelichen Sohn versteckt halte, aber nichts davon konnte der Tata anführen, um seiner Tochter den Mann auszureden, denn er hatte keine Beweise und er war nicht der Mensch, leichtfertig den Ruf eines andern zu beschmutzen. Zu jener Zeit war Chile wie eine Schichttorte – und ist es in gewisser Weise noch immer –, es gab mehr Kasten als in Indien und genug abschätzige Beiwörter, um jeden auf seinen Platz zu verweisen: armer Teufel, Fatzke, Parvenu, Protz und viele mehr, bis die angemessene Plattform der Ebenbürtigkeit erreicht war. Die Geburt entschied über die Menschen; es war leicht, auf der gesellschaftlichen Stufenleiter abzusteigen, aber um aufzusteigen, genügten weder Geld noch Ruhm, noch Talent, das erforderte die fortdauernde Anstrengung mehrerer Generationen. Zu Tomás’ Gunsten sprach seine ehrenhafte Abstammung, wenn es auch in den Augen vom Tata verdächtige politische Umstände gab. Schon damals klang der Name eines gewissen Salvador Allende auf, Gründers der Sozialistischen Partei, der gegen das Privateigentum, die konventionelle Moral und die Macht der Arbeitgeber predigte. Tomás war der Vetter des jungen Abgeordneten.

Schau, Paula, hier habe ich ein Bild vom Tata. Dieser Mann mit den strengen Zügen und dem klaren Blick, mit der randlosen Brille und der schwarzen Baskenmütze ist dein Urgroßvater. Auf dem Foto sitzt er, die Hand auf den Spazierstock gestützt, und neben ihm, an sein rechtes Knie gelehnt, steht ein kleines dreijähriges Mädchen, festlich angezogen, anmutig wie eine winzige Ballerina, und schaut schmachtend in die Kamera. Das bist du, dahinter stehen meine Mutter und ich, der Sessel verbirgt meinen Bauch, ich war mit deinem Bruder Nicolás schwanger. Man sieht den alten Herrn von vorn und erkennt seine stolze Miene, die ungekünstelte Würde eines Menschen, der sich selbst erzogen hat, er ist seinen geraden Weg gegangen und erwartet nun nichts mehr vom Leben. In der Erinnerung sehe ich ihn immer als Greis, wenn auch sein Gesicht fast faltenlos war, abgesehen von zwei tiefen Furchen hinab zu den Mundwinkeln, sein Haar war eine weiße Löwenmähne, und sein rasches Lachen entblößte zwei Reihen gelber Zähne. Gegen Ende seines Lebens fiel ihm jede Bewegung schwer, aber er erhob sich, wenn auch mühsam, um die Frauen zu begrüßen und zu verabschieden, und begleitete, auf seinen Stock gestützt, die Besucher zur Gartentür. Ich mochte seine Hände, kräftig und knotig wie gekrümmte Eichenäste, sein unumgängliches seidenes Halstuch und seinen Geruch nach englischer Lavendelseife und Desinfektionsmittel. Großmütig erteilte er seiner Nachkommenschaft Gratislektionen seiner stoischen Philosophie; Unbequemlichkeit fand er gesund und Heizung schädlich, er verlangte einfache Speisen – ja keine ausgefallenen Soßen oder Würzen –, und Vergnügungen hielt er für vulgär. Morgens ließ er eine kalte Dusche über sich ergehen, eine Gewohnheit, die keiner aus der Familie nachahmte und an der er bis an sein Lebensende festhielt, wenn er, nun ein winziger Greis, unerschrocken auf einem Stuhl unter dem eisigen Schauer hockte. Er liebte überzeugende Spruchweisheiten, und hartnäckige Fragen beantwortete er mit Gegenfragen, so daß ich nicht viel über seine Gedankenwelt weiß, aber seinen Charakter lernte ich bis auf den Grund kennen. Schau meine Mutter an, auf diesem Foto ist sie ein wenig über vierzig und auf ihrem strahlenden Höhepunkt; gekleidet ist sie nach der Mode mit kurzem Rock, das Haar wie ein Bienenkorb hochgenommen. Sie lacht, und ihre großen grünen Augen sind wie Strahlen, gerahmt von den Halbbögen der schwarzen Brauen. Dies war die glücklichste Zeit ihres Lebens, als sie ihre Kinder großgezogen hatte, verliebt war und ihre Welt noch sicher schien.

Ich würde dir gern ein Foto von meinem Vater zeigen, aber sie wurden vor über vierzig Jahren alle verbrannt.

Wohin gehst du, Paula? Wie wirst du sein, wenn du erwachst? Wirst du dieselbe Frau sein, oder werden wir wie zwei Fremde uns neu kennenlernen müssen? Wirst du dich erinnern können, oder werde ich dir geduldig die achtundzwanzig Jahre deines und die neunundvierzig Jahre meines Lebens erzählen müssen?

»Gott beschütze Ihr Kind«, flüstert mir mühsam Don Manuel zu, der Kranke in dem Bett neben dir. Er ist ein alter Bauer, schon mehrmals am Magen operiert, der noch immer gegen den Zerfall und den Tod kämpft. »Gott beschütze Ihr Kind«, sagte gestern auch eine junge Frau mit einem Baby in den Armen zu mir, sie hatte von deinem Fall gehört und war ins Krankenhaus gekommen, um mir Hoffnung zu geben. Sie hat vor zwei Jahren Porphyrie gehabt und über einen Monat im Koma gelegen, ein Jahr hat sie gebraucht, um wieder normal zu werden, und sie muß sich für den Rest ihres Lebens schonen, aber sie arbeitet schon wieder, hat geheiratet und ein Kind geboren. Sie hat mir versichert, ein Koma ist wie traumlos schlafen, eine geheimnisvolle Parenthese. »Weinen Sie nicht mehr, Señora«, sagte sie, »Ihre Tochter spürt nichts, sie wird hier auf eigenen Füßen hinausgehen und sich später gar nicht mehr erinnern, was ihr zugestoßen ist.« Jeden Morgen laufe ich durch die Flure des sechsten Stockwerks auf der Suche nach dem Spezialisten, um neue Einzelheiten aus ihm herauszuholen. Dieser Mann hat dein Leben in seinen Händen, und ich traue ihm nicht, er weht vorbei wie ein Luftzug, zerstreut und eilig, und gibt mir verwickelte Erklärungen über Enzyme und Kopien von Artikeln über deine Krankheit, die ich zu lesen versuche, aber nicht verstehe. Er scheint mehr interessiert an den Statistiken seines Computers und den Formeln in seinem Labor als an deinem auf dieses Bett gekreuzigten Körper. »So ist eben dieser Zustand, die einen erholen sich in kurzer Zeit von der Krise, und andere bringen Wochen in der Intensivtherapie zu, früher starben die Patienten einfach, aber heute können wir sie am Leben erhalten, bis der Metabolismus wieder funktioniert«, sagt er, ohne mir in die Augen zu sehen.

Na schön, wenn es so ist, können wir nur hoffen. Wenn du widerstehst, Paula, tue ich es auch.

Wenn du erwachst, werden wir Monate, vielleicht Jahre brauchen, um die Bruchstücke deiner Vergangenheit wieder zusammenzufügen, oder besser noch, wir können deine Erinnerungen ganz nach deinen Vorstellungen erfinden; fürs erste werde ich dir von mir und anderen Mitgliedern dieser Familie erzählen, zu der wir beide gehören, aber verlange keine Genauigkeit von mir, denn mir werden Fehler unterlaufen, vieles habe ich vergessen oder verwechselt, ich behalte weder Orte noch Daten, noch Namen, aber dafür wird mir niemals eine gute Geschichte entgehen. Ich sitze an deiner Seite, beobachte auf einem Monitor die Leuchtlinien, die die Schläge deines Herzens anzeigen, und versuche dich mit den magischen Mitteln meiner Großmutter zu erreichen. Wenn sie hier wäre, würde sie dir meine Botschaft übermitteln können und mir helfen, dich in dieser Welt festzuhalten. Du hast eine seltsame Reise durch die Dünen der Bewußtlosigkeit angetreten. Wozu so viel Gerede, wenn du mich doch nicht hören kannst? Wozu all diese Seiten, wenn du sie vielleicht nie lesen wirst? Mein Leben rollt ab, wenn ich es erzähle, und meine Erinnerung festigt sich beim Schreiben; was ich nicht auf Papier in Worte fasse, das verwischt die Zeit.

Heute ist der 8. Januar 1992. An einem Tag wie heute vor elf Jahren fing ich in Caracas einen Brief an, um mich von meinem Großvater zu verabschieden, der im Sterben lag mit einem Jahrhundert Kampf auf dem Buckel. Seine festen Knochen widerstanden noch, obwohl er sich seit langem darauf vorbereitete, der Memé zu folgen, die ihm von der Türschwelle aus winkte. Ich konnte nicht nach Chile zurück, aber es kam nicht in Frage, ihn mit dem Telefon zu nerven, das er so verabscheute, und ich wollte ihm doch sagen, er solle ganz beruhigt sein, nichts würde verlorengehen von dem Schatz an Geschichten, die er mir im Laufe unserer Freundschaft erzählt hatte, ich hätte nichts vergessen. Bald danach starb der alte Mann, aber das Erzählen hatte mich erwischt, und ich konnte mich nicht mehr stoppen, andere Stimmen sprachen durch mich, ich schrieb in Trance, mit dem Gefühl, ein Wollknäuel zu entwirren, und mit derselben Dringlichkeit, mit der ich auch heute schreibe. Am Ende des Jahres waren fünfhundert Seiten in einer Leinentasche zusammengekommen, und ich begriff, daß das mehr als ein Brief war, also verkündete ich der Familie schüchtern, ich hätte ein Buch geschrieben. »Wie ist der Titel?« fragte meine Mutter. Wir stellten eine Liste auf, aber wir konnten uns auf keinen Titel einigen, und schließlich hast du, Paula, eine Münze geworfen, um die Sache zu entscheiden. So wurde mein erster Roman, Das Geisterhaus, geboren und getauft, und so machte ich mich vertraut mit dem unheilbaren Laster des Geschichtenerzählens. Dieses Buch rettete mir das Leben. Das Schreiben ist eine tiefgehende Innenschau, es ist eine Reise bis in die dunkelsten Winkel des Bewußtseins, es ist eine gemächliche Meditation. Ich schreibe aufs Geratewohl in der Stille, und unterwegs entdecke ich Teilchen der Wahrheit, kleine Kristalle, die in die Mulde einer Hand passen und meinen Weg durch diese Welt rechtfertigen. An einem 8. Januar fing ich auch meinen zweiten Roman an, und danach wagte ich es schon nicht mehr, dieses glückbringende Datum zu wechseln, zum Teil aus Aberglauben, aber auch aus Disziplin; ich habe alle meine Bücher an einem 8. Januar begonnen.

Vor einigen Monaten habe ich den Unendlichen Plan beendet, meinen letzten Roman, und seither bereite ich mich auf diesen Tag vor. Ich hatte alles bereit: Thema, Titel, erster Satz, dennoch werde ich diese Geschichte noch nicht schreiben, denn seit du krank geworden bist, reicht meine Kraft nur noch aus, bei dir zu sein, Paula. Seit einem Monat schläfst du, ich weiß nicht, wie ich dich erreichen kann, ich rufe dich und rufe dich, aber dein Name verliert sich in den verwinkelten Fluren dieses Krankenhauses. Mein Herz erstickt in Sand, die Traurigkeit ist eine dürre Wüste. Ich kann nicht beten, ich kann keine zwei Gedanken miteinander verknüpfen, um so weniger könnte ich mich in das Erschaffen eines neuen Buches vertiefen. Ich stürze mich in diese Seiten in einem irrationalen Versuch, mein Entsetzen zu besiegen, mir kommt der Gedanke, wenn ich dieser Verwüstung eine Form gebe, könnte ich dir helfen und mir helfen, die peinlich genaue Ausübung des Schreibens kann unsere Rettung sein. Vor elf Jahren schrieb ich einen Brief an meinen Großvater, um ihn in den Tod zu verabschieden, an diesem 8. Januar schreibe ich an dich, Paula, um dich zurück ins Leben zu holen.

Meine Mutter war ein strahlendes junges Mädchen von achtzehn Jahren, als der Tata die Familie nach Europa mitnahm auf eine strapaziöse Reise, die man damals nur einmal im Leben unternahm, Chile liegt eben am Ende der Welt. Er hatte vor, seine Tochter in ein englisches Internat zu geben, damit sie sich Bildung aneignete und nebenbei ihre Liebelei mit Tomás vergaß, aber Hitler machte seine Pläne zunichte, und der Zweite Weltkrieg brach mit urgewaltigem Getöse herein und überraschte sie an der Côte d’Azur. Unter unglaublichen Schwierigkeiten, auf verstopften Straßen gegen den Strom von Menschen ankämpfend, die zu Fuß, zu Pferde oder in welchem verfügbaren Gefährt auch immer flohen, gelang es ihnen, bis Antwerpen zu kommen und das letzte chilenische Schiff zu besteigen, das von der Pier ablegte. Die Decks und die Rettungsboote wurden von Dutzenden jüdischer Familien eingenommen, die bei ihrer Flucht alle Habe – und in manchen Fällen ganze Vermögen – in den Händen skrupelloser Konsuln gelassen hatten, um von ihnen Visa zum Goldpreis zu kaufen. Weil die Kabinen nicht ausreichten, reisten sie wie Schlachtvieh, schliefen im Freien und litten Hunger, weil die Verpflegung rationiert war. Während dieser leidvollen Überfahrt tröstete die Memé die Frauen, die über ihre verlorenen Heimstätten und die Unsicherheit der Zukunft weinten, und der Tata handelte in der Küche Essen aus und bei den Seeleuten wollene Decken und verteilte alles unter den Flüchtlingen. Einer von ihnen, ein Kürschner von Beruf, schenkte der Memé zum Dank einen prachtvollen Mantel aus grauem Astrachan. Das Schiff fuhr wochenlang durch das von feindlichen Unterseebooten verseuchte Meer, mit gelöschten Lichtern bei Nacht und mit betender Menschenfracht bei Tage, bis es endlich den Atlantik hinter sich ließ und heil in Chile ankam. Als die Familie im Hafen von Valparaíso von Bord ging, war das erste, was sie sahen, die unverwechselbare Gestalt von Tomás in weißem Leinenanzug und Panamahut, und da begriff der Tata, daß es sinnlos war, sich den geheimnisvollen Weisungen des Schicksals entgegenzustellen, und gab – in sehr schlechter Laune – seine Einwilligung in die Heirat. Die Hochzeitsfeier fand in seinem Hause statt, im Beisein des Apostolischen Nuntius und anderer Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens. Die Braut erschien in einem schmucklosen Atlasgewand und trotziger Haltung; wie sich der Bräutigam zeigte, weiß ich nicht, denn das Foto ist beschnitten, von ihm ist uns nur ein Arm geblieben. Als der Tata seine Tochter in den Salon führte, wo ein mit Rosenkaskaden geschmückter Altar aufgebaut worden war, blieb er am Fuß der Treppe stehen.

»Noch ist Zeit, sich zu besinnen. Heirate nicht, Kind, bitte überleg es dir noch einmal. Gib mir ein Zeichen, und ich setze diesen ganzen Haufen Leute vor die Tür und schicke das Festessen den Armen …« Sie antwortete nur mit einem eisigen Blick.

Wie meiner Großmutter in einer spiritistischen Séance angekündigt, war die Ehe meiner Eltern ein Desaster von allem Anfang an. Meine Mutter ging abermals an Bord eines Schiffes, diesmal in Richtung Peru, wo Tomás zum Sekretär der chilenischen Botschaft ernannt worden war. Sie reiste mit einer Kollektion schwerer Koffer, die ihre Aussteuer enthielten sowie eine ganze Fracht von Geschenken, so viele Dinge aus Porzellan, Kristall und Silber, daß wir noch ein halbes Jahrhundert später in den merkwürdigsten Winkeln unversehens darauf stoßen. Fünfzig Jahre diplomatischer Dienst in verschiedenen Himmelsstrichen, Scheidungen und lange Exile haben es nicht vermocht, die Familie von diesem Ballast zu befreien; ich fürchte sehr, Paula, du wirst unter anderen haarsträubenden Gegenständen eine Lampe mit wild herumhüpfenden Nymphen und dickbäuchigen Faunen erben, die meine Mutter immer noch aufbewahrt. Deine Wohnung ist von einer nonnenhaften Kargheit, und in deinem wackligen Kleiderschrank hängen gerade vier Blusen und zwei Hosen, ich frage mich, was du mit den Sachen anfängst, die ich dir unentwegt schenke, du bist wie die Memé – als sie gerade vom Schiff heruntergekommen war und wieder festen Boden betrat, zog sie den Astrachanpelz aus und hängte ihn einer Bettlerin über.

Meine Mutter litt die beiden ersten Tage ihrer Flitterwochen schwer unter den Sprüngen und Launen des Pazifischen Ozeans und war so seekrank, daß sie die Kabine nicht verlassen konnte, und kaum fühlte sie sich etwas besser und ging hinaus, um aus tiefster Brust Atem zu schöpfen, da legte sich ihr Mann mit Zahnschmerzen nieder.

Während sie über die Decks spazierte, gleichgültig gegen die begehrlichen Blicke der Offiziere und Matrosen, wimmerte er in seiner Koje. Die untergehende Sonne malte den riesigen Horizont orangenfarben an, und in den Nächten luden die unglaublichen Sterne zur Liebe ein, aber das Leiden war stärker als die Romanze. Drei endlose Tage mußten vergehen, ehe der Patient dem Bordarzt gestattete, mit einer Zange einzugreifen, um ihn von der Folter zu erlösen, dann erst klang die Schwellung ab und die Gatten konnten ihr Eheleben beginnen. Am Abend darauf erschienen sie gemeinsam im Speisesaal, wo sie an den Tisch des Kapitäns eingeladen waren. Nach einem formellen Toast auf die Neuvermählten kam die Vorspeise, Langustenschwänze auf Eis in hochstieligen Gläsern. Mit einer Geste koketter Vertraulichkeit fischte meine Mutter mit der Gabel einen Langustenschwanz aus dem Glas ihres Mannes, hatte dabei aber das Pech, daß ein winziger Spritzer Sauce américaine auf seiner Krawatte landete. Tomás ergriff ein Messer, um das Übel abzukratzen, vergrößerte damit den Fleck aber nur. Und da, zur Verblüffung der Tischgenossen und vor den Augen seiner beschämten Frau, griff der Diplomat mit den Fingern in das Glas, packte die Schalentiere, rieb sie sich über die Brust, wobei er sein Hemd, das Jackett und die Krawatte vollends beschmierte, dann fuhr er sich mit den Händen durch das pomadisierte Haar, stand auf, grüßte mit einer kurzen Verbeugung und ging in seine Kabine, wo er den Rest der Fahrt verblieb, in störrisches Schweigen gehüllt. Trotz all dieser Widrigkeiten wurde ich auf hoher See gezeugt.

Meine Mutter war nicht auf das Muttersein vorbereitet worden, zu jener Zeit wurden diese Dinge vor unverheirateten Mädchen nur im Flüsterton behandelt, und auf den Gedanken, sie über die unanständigen Gelüste der Bienen und der Blumen zu unterrichten, kam die Memé nicht, denn ihre Seele schwebte in anderen Höhen und war mehr gefesselt von der durchsichtigen Natur der Geister als von den groben Realitäten dieser Welt, dennoch wußte ihre Tochter, als sie kaum ihre Schwangerschaft spürte, daß es ein Mädchen würde, sie nannte es Isabel und begann mit ihm ein ununterbrochenes Zwiegespräch, das bis heute fortdauert. An das kleine Wesen geklammert, das in ihrem Leib heranwuchs, suchte sie sich für ihre Einsamkeit, die Einsamkeit einer unglücklich verheirateten Frau, zu entschädigen; sie sprach laut mit mir, was jeden erschreckte, der sie wie eine Träumende sich gebärden sah, und ich nehme an, daß ich sie hörte und ihr antwortete, aber ich erinnere mich nicht an diese intrauterine Periode.

Mein Vater hatte eine Vorliebe für einen aufwendigen Lebensstil. Zurschaustellung war von jeher schlecht angesehen in Chile, wo Zurückhaltung ein Zeichen von Feinheit ist, in Lima dagegen, der Stadt der Vizekönige, gilt Prachtentfaltung als guter Ton. Er bezog ein Haus, das seiner Stellung als zweiter Botschaftssekretär durchaus nicht angemessen war, umgab sich mit Indiobediensteten, ließ aus Detroit ein kostspieliges Auto kommen und warf auf Festen, im Spielkasino und für Segelfahrten mit dem Geld um sich, ohne daß sich jemand hätte erklären können, wie er seine Extravaganzen finanzierte. In kurzer Zeit hatte er es verstanden, zur politischen und gesellschaftlichen Creme der Stadt Beziehungen zu knüpfen, so kam er hinter die Schwächen jedes einzelnen und vermochte mit Hilfe seiner Kontakte vertrauliche Mitteilungen und sogar einige Staatsgeheimnisse in Erfahrung zu bringen. Er wurde der unerläßliche Gast auf Limas Festivitäten; mitten im Krieg bekam er den besten Whisky, das reinste Kokain und die gefälligsten Mädchen, alle Türen öffneten sich vor ihm. Während er so die Leitersprossen seiner Karriere emporstieg, fühlte sich seine Frau in einer ausweglosen Situation gefangen, mit zwanzig Jahren an einen aalglatten Mann gebunden, von dem sie völlig abhängig war. Sie fühlte sich matt und kraftlos in der feuchten Hitze des Sommers und schrieb endlose Seiten an ihre Mutter, die sich mit deren Briefen auf dem Meer kreuzten und sich in den Postsäcken verloren wie eine Konversation von Taubstummen.

Diese trübseligen Briefe, die sich auf ihrem Schreibtisch stapelten, überzeugten die Memé von der Enttäuschung ihrer Tochter, und so schob sie ihre spiritistischen Séancen mit ihren drei esoterischen Freundinnen von der Weißen Schwesternschaft für eine Weile auf, packte die seherischen Karten in einen Koffer und flog ab nach Lima in einem altersschwachen zweimotorigen Flugzeug, einem der wenigen, die Passagiere beförderten, denn in dieser Phase des Krieges waren Flugzeuge militärischen Zwecken vorbehalten. Sie kam gerade rechtzeitig zu meiner Geburt. Da sie ihre Kinder mit der Hilfe ihres Mannes und einer Hebamme zu Hause zur Welt gebracht hatte, brachten die modernen Methoden der Klinik sie ganz aus der Fassung. Sie betäubten die Gebärende mit einem einzigen Stich, ohne ihr die Möglichkeit zu geben, an dem Geschehen teilzuhaben, und kaum war das Kind geboren, wurde es in eine aseptische Abteilung verfrachtet. Sehr viel später, als die Nebel der Anästhesie verflogen, wurde der Mutter mitgeteilt, daß sie ein kleines Mädchen zur Welt gebracht habe, das sie jedoch entsprechend der Klinikordnung nur zu den Stillzeiten bei sich haben dürfe.

»Es ist eine Mißgeburt, deshalb lassen sie es mich nicht sehen!«

»Es ist ein wunderhübsches kleines Mädchen«, erwiderte meine Großmutter und bemühte sich sehr, einen überzeugenden Ton in ihre Stimme zu legen, obwohl sie in Wirklichkeit noch keine Gelegenheit gehabt hatte, mich genau zu besehen. Durch ein Fenster hatten sie ihr ein in eine Decke gehülltes Bündel gezeigt, das in ihren Augen nicht unbedingt menschlich ausgesehen hatte.

Während ich in einem anderen Stockwerk vor Hunger brüllte, machte meine Mutter wütende Anstrengungen, sich ihre Tochter nötigenfalls mit Gewalt zurückzuerobern. Ein Arzt lief herbei, diagnostizierte eine hysterische Krise, verpaßte ihr abermals eine Injektion und ließ sie weitere zwölf Stunden schlafen. Inzwischen war meine Großmutter überzeugt, daß sie sich hier im Vorraum zur Hölle befanden, und kaum hatte ihre Tochter sich ein bißchen ermuntert, half sie ihr, sich mit kaltem Wasser das Gesicht zu waschen und ihr Kleid anzuziehen.

»Wir müssen hier weg. Zieh dich an, und dann marschieren wir Arm in Arm hinaus wie zwei Damen, die hier jemanden besucht haben.«

»Aber wir können nicht ohne die Kleine gehen, Mama, ich bitte dich!«

»Natürlich«, erwiderte meine Großmutter, die an dieses Detail offenbar nicht gedacht hatte.

Sie betraten in entschlossener Haltung den Saal, wo die Neugeborenen verwahrt wurden, packten ein Baby und entführten es eiligst, ohne Verdacht zu erregen. Sie konnten das Geschlecht ausmachen, weil das Kleine ein rosa Bändchen um das Handgelenk trug, aber sie hatten nicht die Zeit, festzustellen, ob es überhaupt das ihre war, und im übrigen war die Sache nicht lebenswichtig, alle Kinder sind in diesem Alter mehr oder weniger gleich. Es ist möglich, daß sie mich in der Eile verwechselten und daß irgendwo eine Frau mit hellseherischen Fähigkeiten und spinatgrünen Augen meinen Platz einnimmt. In Sicherheit zu Hause zogen sie mich aus, um zu sehen, ob ich vollständig war, und entdeckten ein Muttermal auf meinem verlängerten Rücken. »Dieser Fleck ist ein gutes Zeichen«, versicherte die Memé , »wir brauchen uns ihretwegen keine Sorgen zu machen, sie wird gesund und glücklich aufwachsen.« Ich bin im August geboren, im Zeichen des Löwen, Geschlecht weiblich, und wenn sie mich im Krankenhaus nicht verwechselt haben, habe ich spanisch-baskisches Blut, dazu ein Viertel französisches und eine gewisse Dosis araukanisches oder Mapucheblut wie alle in meinem Land. Obwohl ich in Lima zur Welt gekommen bin, bin ich Chilenin; ich komme von »einem langen Blütenblatt aus Meer, Wein und Schnee«, wie Pablo Neruda mein Land genannt hat, und von da kommst auch du, Paula, wenn du auch den unverwischbaren Stempel der Karibik trägst, wo du aufgewachsen bist. Du hast ein wenig Mühe, unsere südliche Mentalität zu verstehen. Wir in Chile werden geprägt durch die ewige Gegenwart der Berge, die uns vom übrigen Kontinent trennen, und durch das Gefühl der Unsicherheit, wie es in einer Region geologischer und politischer Katastrophen gar nicht zu vermeiden ist. Alles bebt unter unseren Füßen, wir kennen keine Sicherheit; wenn wir gefragt werden, wie es uns geht, ist die Antwort »nichts Neues« oder »teils, teils«; wir wandern von einer Ungewißheit zur nächsten, wir bewegen uns vorsichtig in einer Region des Hell-Dunkel, nichts ist klar umrissen, wir mögen keine Zusammenstöße, wir ziehen Verhandeln vor. Wenn die Umstände uns zum Äußersten treiben, erwachen unsere schlimmsten Instinkte, und die Geschichte nimmt eine tragische Wendung, denn dieselben Menschen, die im täglichen Leben sanft und freundlich erscheinen, verwandeln sich in blutgierige Bestien, wenn sie sich auf einen guten Vorwand und auf Straffreiheit verlassen können. Aber in normalen Zeiten sind die Chilenen zurückhaltend, besonnen, gewissenhaft und haben panische Angst davor, die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, was für sie dasselbe bedeutet wie sich zum Narren zu machen. Weshalb ich auch eine Schande für die Familie gewesen bin.

Und wo war Tomás, während seine Frau niederkam und seine Schwiegermutter den heimlichen Raub seiner Erstgeborenen beging? Ich weiß es nicht, mein Vater ist eine große Lücke in meinem Leben, er ging so früh und so gründlich fort, daß ich keine Erinnerung an ihn bewahre. Meine Mutter lebte vier Jahre mit ihm zusammen, mit zwei langen Trennungen dazwischen, und die Zeit reichte ihr, drei Kinder zur Welt zu bringen. Sie war dermaßen fruchtbar, daß es genügte, in einem Umkreis von einem halben Kilometer mit einer Unterhose zu winken, damit sie schwanger wurde, eine Veranlagung, die ich geerbt habe, aber ich hatte das Glück, gerade in die Zeit der Pille hineinzuwachsen. Bei jeder Geburt verschwand ihr Ehemann, genauso wie er jedem wichtigen Problem aus dem Wege ging, und kehrte fröhlich mit einem extravaganten Geschenk für seine Frau zurück, wenn der Notfall erst einmal überstanden war. Sie sah, wie die Bilder an den Wänden und das Porzellan in den Vitrinen sich vermehrten, ohne zu begreifen, woher diese Verschwendung rührte; unmöglich war dieser Luxus mit einem Gehalt zu erklären, das anderen Beamten kaum ausreichte, aber wenn sie die Sache zu ergründen versuchte, antwortete er mit Ausflüchten, wie er es auch tat, wenn sie nach seinen nächtlichen Abwesenheiten, seinen mysteriösen Reisen und seinen zwielichtigen Bekanntschaften fragte.

Sie hatte schon zwei Kinder und stand kurz vor der Geburt des dritten, als das Kartenhaus ihrer Arglosigkeit einstürzte. Eines Morgens wurde Lima von dem Gerücht eines Skandals erschüttert, der, ohne in den Zeitungen öffentlich gemacht zu werden, sich durch alle Salons ausbreitete. Es handelte sich um einen alten Millionär, der Freunden für heimliche Liebesabenteuer seine Wohnung zur Verfügung stellte. Im Schlafzimmer hing zwischen wertvollen alten Möbeln und persischen Wandteppichen in einem Barockrahmen ein falscher Spiegel, der in Wirklichkeit ein Fenster war. Auf der anderen Seite ließ sich, wohlversehen mit Alkoholika und Drogen, der Hausherr mit auserlesenen Gästen nieder, um sich an den Spielen des jeweiligen Paares zu erfreuen, das für gewöhnlich ahnungslos war. An diesem Abend war unter den Zuschauern ein hochstehender Regierungsbeamter. Als der Vorhang aufging und die ahnungslosen Liebenden enthüllte, war die erste Überraschung, daß es sich um zwei Männer handelte, und die zweite, daß der eine von ihnen, mit Spitzenkorsett und Strapsen herausgeputzt, der älteste Sohn besagten Politikers war, ein junger Anwalt, dem man eine brillante Karriere voraussagte. Über der Demütigung verlor der Vater den Kopf, mit Fußtritten zertrümmerte er den Spiegel, stürzte sich auf seinen Sohn, um ihm die Weiberfetzen herunterzureißen, und hätten sie ihn nicht festgehalten, hätte er ihn womöglich umgebracht. Wenige Stunden später hechelten die Klatschmäuler der Stadt den Vorfall schon in allen Einzelheiten durch und fügten immer schlüpfrigere Details hinzu. Es wurde vermutet, daß das Geschehene kein Zufall war, daß jemand die Szene aus purer Bosheit geplant hatte. Der erschrockene Tomás verschwand, ohne Erklärungen abzugeben.

Meine Mutter erfuhr von dem Skandal erst mehrere Tage später; infolge der Beschwerden aus ihren fortgesetzten Schwangerschaften und auch, um den Gläubigern aus dem Weg zu gehen, die unbezahlte Rechnungen vorlegten, lebte sie sehr zurückgezogen. Die Dienstboten, des Wartens auf ihren Lohn müde, hatten sie verlassen, geblieben war nur Margara, eine chilenische Hausangestellte mit verschlossenem Gesicht und einem Herzen aus Stein, die der Familie seit undenklichen Zeiten diente. Unter diesen Umständen mehrten sich die Anzeichen der nahenden Geburt; meine Mutter biß die Zähne zusammen und machte sich bereit, auf primitivste Art niederzukommen. Ich war ungefähr drei Jahre, und mein Bruder Pancho konnte gerade laufen. In dieser Nacht kauerten wir auf dem Flur und hörten das Stöhnen meiner Mutter und sahen Margara mit Handtüchern und Kesseln voll heißem Wasser laufen. Juan kam um Mitternacht zur Welt, klein und runzlig, eine kümmerliche Maus ohne Haare, die kaum atmete. Bald sah man, daß er nicht schlucken konnte, er hatte einen Knoten in der Kehle, und die Nahrung konnte nicht hindurch, er war zum Verhungern bestimmt, während die Brüste seiner Mutter vor Milch barsten, aber ihn rettete Margaras Hartnäckigkeit. Sie versteifte sich darauf, ihn am Leben zu erhalten, zuerst mit in Milch eingeweichter Watte, die sie Tropfen für Tropfen ausdrückte, und dann mit einem dickflüssigen Brei, den sie ihm gewaltsam mit einem Holzlöffel einhalf.

Jahrelang drehten sich in meinem Kopf die fragwürdigsten Gründe, die das Verschwinden meines Vaters rechtfertigen sollten, ich wurde es satt, die halbe Welt zu befragen, denn um ihn herrscht verschworenes Stillschweigen. Wer ihn gekannt hat und noch am Leben ist, bezeichnet ihn als hochintelligenten Menschen, und das war’s dann schon. In meiner Kindheit stellte ich ihn mir als Verbrecher vor, und später, als ich von sexuellen Perversionen hörte, schrieb ich sie ihm alle zu, aber offenbar hat nichts so Romanhaftes seine Vergangenheit verziert, er war weiter nichts als ein feiger Kerl; eines Tages sah er sich von seinen Lügen eingeholt, verlor die Kontrolle über die Situation und machte sich davon. Er ließ sein Amt in der Botschaft fahren, sah weder seine Mutter noch seine Familie, noch seine Freunde wieder und löste sich einfach in Luft auf. Ich sah ihn vor mir – ein wenig im Scherz natürlich –, wie er mit falschen Zöpfen und mehreren bunten Röcken als peruanische India verkleidet gen Machu Picchu floh. »Sag das nie wieder! Woher nimmst du all diese Dummheiten?« fiel mir meine Mutter ins Wort, als ich ihr die Möglichkeit vorstellte. Wie dem auch sei, er verschwand spurlos, aber er begab sich nicht in die durchsichtigen Höhen der Anden, um sich in einem Indiodorf unter die Aymaras zu mischen, wie ich vermutete, er stieg nur einfach eine Stufe hinab auf der unbarmherzigen Leiter der gesellschaftlichen Klassen Chiles und wurde unsichtbar. Er kehrte zurück nach Santiago und ging wie zuvor durch die Straßen im Stadtinnern, aber da er nicht mehr im selben gesellschaftlichen Milieu verkehrte, war es, als wäre er gestorben. Diese Großmutter war mir verloren wie seine ganze Familie außer Salvador Allende, der aus einem unerschütterlichen Gefühl der Loyalität zu uns hielt. Ich sah meinen Vater nie wieder, hörte nie seinen Namen nennen und weiß nichts über sein Äußeres; um so grotesker war es, daß ich eines Tages gerufen wurde, um im Leichenschauhaus seinen Leichnam zu identifizieren, aber das war sehr viel später. Tut mir leid, Paula, daß diese Figur hier nun verschwindet, wo doch die Bösewichter den pikantesten Teil der Geschichten liefern.

Meine Mutter, die in einer privilegierten Umgebung erzogen worden war, wo die Frauen mit ökonomischen Dingen nichts zu schaffen hatten, verschanzte sich in ihrem verschlossenen Haus, wischte sich die Tränen der verlassenen Frau ab und überlegte sich, daß sie wenigstens für einige Zeit nicht Hungers sterben werde, denn sie baute auf den Schatz der silbernen Kredenzteller, die sie nach und nach zu Geld machen konnte, um die Rechnungen zu bezahlen. Sie saß allein da mit drei kleinen Kindern in einem fremden Land, umgeben von unbegreiflichem Prunk und ohne einen Centavo in der Tasche, aber sie war zu stolz, als daß sie um Hilfe gebeten hätte. In der Botschaft jedoch war man aufmerksam geworden und erfuhr sehr schnell, daß Tomás verschwunden war und die Seinen mittellos zurückgelassen hatte. Die Ehre des Vaterlandes stand auf dem Spiel, man konnte nicht zulassen, daß der Name eines chilenischen Beamten durch den Schmutz gezogen wurde, und schon gar nicht, daß seine Frau und seine Kinder von den Gläubigern auf die Straße gesetzt wurden. Der Konsul bot sich an, die Familie aufzusuchen; er erhielt die Weisung, sie mit der größtmöglichen Diskretion nach Chile zurückzuschicken. Du hast es erraten, Paula, es war Onkel Ramón, dein fürstlicher Großvater und Nachkomme Jesu Christi. Er versichert selbst, daß er einer der häßlichsten Männer seiner Generation war, aber ich glaube, da übertreibt er; wir wollen ja nicht behaupten, daß er hübsch ist, aber was ihm an Stattlichkeit abgeht, ersetzt er überreichlich durch Klugheit und Charme, zudem haben die Jahre ihm ein Air großer Würde gegeben. Zu der Zeit, da er uns zur Hilfe gesandt wurde, war er ein leibarmer kleiner Herr mit grünlichem Teint, einem Walroßschnauzer und mephistophelischen Augenbrauen, Vater von vier Kindern und strenger Katholik, er war nicht einmal der Schatten der mythischen Persönlichkeit, die er später wurde, als er die Haut wechselte wie eine Schlange. Margara öffnete dem Besucher die Tür und führte ihn in das Zimmer der Señora, die ihn im Bett empfing, von ihren Kindern umgeben, noch mitgenommen von der Entbindung, aber in dem ganzen dramatischen Glanz und der siedenden Kraft ihrer Jugend. Der Herr Konsul, der die Frau seines Kollegen kaum kannte – er hatte sie nur immer schwanger gesehen und mit verschlossener Miene, die nicht zum Nähertreten einlud –, blieb neben der Tür stehen, in einen Wirrwarr der Gefühle verstrickt. Während er sie nach den Einzelheiten ihrer Situation befragte und ihr den Plan für ihre Heimreise erklärte, tobte in seiner Brust eine wütende Stampede wilder Stiere. Bei dem Gedanken, daß es keine bezauberndere Frau auf der Welt gab, und ohne zu begreifen, wie ihr Mann sie hatte verlassen können, denn er selbst würde sein Leben für sie hingeben, seufzte er tief, niedergeschlagen von der ungeheuren Ungerechtigkeit, daß er sie zu spät kennengelernt hatte. Sie sah ihn lange an.

»Also gut, ich werde in das Haus meines Vaters zurückkehren«, willigte sie schließlich ein.

»In ein paar Tagen geht ein Schiff von Callao nach Valparaíso, ich werde versuchen, Plätze zu bekommen«, stotterte er.

»Ich reise mit meinen drei Kindern, Margara und dem Hund. Ich weiß nicht, ob das Kleinste die Fahrt überstehen wird, es war sehr schwach bei der Geburt«, und obwohl in ihren Augen Tränen schimmerten, gestattete sie sich nicht, zu weinen.

In rascher Folge zogen vor Ramóns geistigem Auge seine Frau, seine Kinder und sein Vater vorbei, der mit einem anklagenden Zeigefinger auf ihn deutete, dazu sein Onkel, der Bischof mit einem Kruzifix in der Hand, das Strahlen der Verdammnis schleuderte, er sah sich von der Kirche exkommuniziert und vor der Botschaft entehrt, aber er konnte sich nicht lösen von dem vollendet schönen Gesicht dieser Frau und fühlte, wie ein Orkan ihn vom Boden hob. Er tat zwei Schritte in Richtung auf das Bett. Mit diesen zwei Schritten entschied er über seine Zukunft.

»Von jetzt an übernehme ich die Sorge für dich und deine Kinder, für immer.«

Für immer … Was ist das, Paula? Ich habe das Maß für die Zeit verloren in diesem weißen Gebäude, wo das Echo regiert und es niemals Nacht wird. Die Grenzen der Wirklichkeit haben sich aufgelöst, das Leben ist ein Labyrinth aus versetzten Spiegeln und verzerrten Bildern. Vor einem Monat, genau um diese Stunde, war ich eine andere Frau. Es gibt dazu eine Fotografie von der Feier zur Vorstellung meines letzten Buches in Spanien, ich trage darauf ein weit ausgeschnittenes auberginefarbenes Kleid und ein Collier und Armbänder aus Silber, habe lange Fingernägel und ein zuversichtliches Lächeln – ein Jahrhundert jünger als heute. Ich erkenne diese Frau nicht wieder, in vier Wochen hat der Schmerz mich verwandelt. Während ich über ein Mikrophon die Umstände erläuterte, die mich dazu anregten, den Unendlichen Plan zu schreiben, drängte sich meine Agentin durch die Menge und flüsterte mir ins Ohr, daß du ins Krankenhaus gebracht worden warst. Mich überkam die grausame Ahnung, daß ein tiefgreifendes Unheil unser Leben aus der Bahn geworfen hatte. Als ich zwei Tage vorher nach Madrid gekommen war, hattest du dich schon schlecht gefühlt. Ich wunderte mich, daß du nicht am Flughafen warst, um mich zu begrüßen, wie du es sonst immer getan hattest, ich ließ das Gepäck im Hotel, und erschöpft von dem anstrengenden Flug von Kalifornien hierher, fuhr ich zu deiner Wohnung, wo ich dich in Brechkrämpfen und vom Fieber geschüttelt vorfand. Du warst gerade von religiösen Exerzitien mit den Nonnen der Schule zurückgekommen, in der du vierzig Stunden die Woche als freiwillige Helferin für Kinder aus sozial schwachen Familien arbeitest, und erzähltest mir, es sei eine starke und traurige Erfahrung gewesen, Zweifel belasteten dich, dein Glaube war schwach geworden.

»Ich suche Gott, und er entzieht sich mir, Mama …«

»Gott wartet immer, aber jetzt ist es nötiger, einen Arzt zu holen. Was fehlt dir, Tochter?«

»Porphyrie«, antwortetest du, ohne zu zögern.

Seit du vor einigen Jahren erfahren hattest, daß du diese Veranlagung geerbt hast, hast du sehr auf dich geachtet und dich ständig von einem der wenigen Spezialisten in Spanien kontrollieren lassen. Als dein Mann dich so schwach sah, brachte er dich zu einem Notdienst, dort diagnostizierten sie Grippe und schickten dich wieder nach Hause. In dieser Nacht erzählte mir Ernesto, daß du seit Wochen, sogar Monaten sehr nervös und müde warst. Während wir über eine vermeintliche Depression diskutierten, littest du hinter der geschlossenen Tür deines Zimmers; die Porphyrie vergiftete dich rasch, und keiner von uns hatte den Blick dafür, es zu begreifen. Ich weiß nicht, wie ich mit meiner Arbeit fertigwurde, ich war überhaupt nicht bei der Sache, und zwischen zwei Presseinterviews rannte ich zum Telefon, um dich anzurufen. Kaum hatte ich erfahren, daß es dir schlechter ging, sagte ich den Rest der Tournee ab und fuhr mit der Taxe zum Krankenhaus, raste die sechs Stockwerke hoch und machte deinen Saal in diesem monströsen Bau ausfindig. Ich fand dich im Bett, bleich, mit einem verlorenen Ausdruck im Gesicht, und ein Blick genügte mir, um zu sehen, wie schwerkrank du warst.

»Warum weinst du?« fragtest du mich mit einer fremden Stimme.

»Weil ich Angst habe. Ich liebe dich, Paula.«

»Ich liebe dich auch, Mama …«

Das war das letzte, was du zu mir sagtest, Tochter. Ein paar Augenblicke später fingst du an zu delirieren, sagtest Zahlen auf, die Augen starr an die Decke gerichtet. Ernesto und ich blieben die ganze Nacht bei dir, aufs tiefste verstört, wir saßen abwechselnd auf dem einzigen verfügbaren Stuhl, während in anderen Betten im Saal eine alte Frau starb, eine Wahnsinnige kreischte und eine ausgemergelte und von Schlägen gezeichnete Zigeunerin zu schlafen versuchte. In der Frühe überredete ich deinen Mann, schlafen zu gehen, er hatte mehrere Nächte gewacht und war völlig erledigt. Er verabschiedete sich von dir mit einem Kuß auf den Mund. Eine Stunde später brach der Horror los, ein Schüttelfrost, du brachst Blut, bekamst Zuckungen; dein angespannter, zurückgebogener Körper wand sich in schweren Krämpfen, die dich im Bett hochschleuderten, die Arme zitterten, und die Hände waren verkrümmt, als wolltest du dich an etwas anklammern, das Gesicht war hochrot, aus dem Mund floß Speichel. Ich warf mich über dich, um dich festzuhalten, ich schrie und schrie um Hilfe, der Saal füllte sich mit weißgekleideten Leuten, die mich gewaltsam hinausschoben. Ich erinnere mich, auf dem Fußboden gekniet zu haben, dann an eine kräftige Ohrfeige. »Ruhig, Señora, beruhigen Sie sich, oder Sie müssen gehen«, ein Krankenpfleger schüttelte mich. »Ihrer Tochter geht es besser, Sie können hinein und bei ihr bleiben.« Ich versuchte aufzustehen, aber meine Knie gaben nach; sie halfen mir zu deinem Bett und gingen dann hinaus, ich blieb allein mit dir und mit den Patientinnen in den anderen Betten, die schweigend beobachteten, jede in ihr eigenes Leiden versunken. Du hattest die aschgraue Farbe der Gespenster, die Augen nach oben verdreht, ein Faden trockenes Blut neben dem Mund, du warst kalt. Ich hoffte dich rufen zu können mit den Namen, die ich dir gab, seit du ein Kind warst, aber du entferntest dich in eine andere Welt; ich wollte dir Wasser zu trinken geben, ich schüttelte dich, du starrtest mich aus geweiteten, gläsernen Pupillen an, sahst durch mich hindurch zu einem fernen Horizont, und plötzlich bliebst du regungslos, leblos, atmetest nicht mehr. Es gelang mir, zu schreien, dann wollte ich dir Mund-zu-Mund-Beatmung geben, aber die Angst hatte mich blockiert, ich machte alles falsch, blies dir ohne Rhythmus und Zusammenhang Luft zu, irgendwie, fünf- oder sechsmal, und dann merkte ich, daß auch dein Herz nicht mehr schlug, und fing an, deine Brust mit Fäusten zu bearbeiten. Augenblicke später kam Hilfe, und das letzte, was ich sah, war dein Bett, das sich in schnellem Lauf durch den Flur zum Aufzug bewegte. Von diesem Augenblick an blieb das Leben für dich und auch für mich stehen, wir beide überschritten eine geheimnisvolle Schwelle und traten ein in den Bereich der tiefsten Finsternis.

»Ihr Zustand ist kritisch«, teilte mir der wachhabende Arzt auf der Intensivstation mit.

»Soll ich ihren Vater in Chile benachrichtigen? Er wird über zwanzig Stunden brauchen, um herzukommen«, fragte ich.

»Ja.«

Die Schreckensbotschaft hatte die Runde gemacht, und nach und nach kamen Verwandte von Ernesto, Freunde und Nonnen von deiner Schule; jemand hatte telefonisch die Familie benachrichtigt, die über Chile, Venezuela und die Vereinigten Staaten verstreut war. Sehr bald erschien dein Mann, gefaßt und ruhig, mehr mit den Gefühlen der anderen beschäftigt als mit den eigenen, er sah sehr müde aus. Ihm wurde erlaubt, dich ein paar Minuten zu sehen, und als er wieder herauskam, erzählte er uns, daß du an ein Beatmungsgerät angeschlossen seist und eine Blutübertragung bekämst. »Es geht ihr nicht so schlecht, wie sie sagen, ich fühle Paulas Herz ganz nahe an dem meinen schlagen«, sagte er, ein Satz, der mir im Augenblick unsinnig erschien, aber heute, wo ich Ernesto besser kenne, kann ich ihn besser verstehen. Beide verbrachten wir diesen Tag und die folgende Nacht im Warteraum, von Zeit zu Zeit schlief ich erschöpft ein, und wenn ich die Augen wieder öffnete, sah ich ihn unbeweglich sitzen, immer in derselben Haltung, wartend.

»Ich bin völlig zermürbt, Ernesto«, gestand ich, als der Morgen dämmerte.

»Wir können nichts tun, Paula ist in Gottes Hand.«

»Für dich muß es einfacher sein, es zu akzeptieren, du baust auf deine Religion.«

»Mir tut es genauso weh wie dir, aber ich habe weniger Angst vor dem Tode und mehr Hoffnung auf das Leben«, erwiderte er und umarmte mich. Von einem atavistischen Grauen geschüttelt, drückte ich das Gesicht in sein Jackett, atmete seinen Jungmännergeruch.

Am frühen Morgen kamen meine Mutter und Michael aus Chile und Willie aus Kalifornien. Dein Vater war sehr blaß; als er in Santiago ins Flugzeug stieg, war er überzeugt gewesen, daß er dich tot vorfinden würde, die Reise muß für ihn ewig gedauert haben. Schmerzerfüllt umarmte ich meine Mutter und stellte fest, wenn sie auch mit den Jahren an Statur eingebüßt hat, ist sie als beschützende Größe doch immer noch unübertroffen. Neben ihr sieht Willie wie ein Riese aus, aber wenn ich eine Brust suche, an die ich den Kopf lehnen kann, kommt mir die ihre breiter und sicherer vor als die meines Mannes. Wir betraten den Saal der Intensivstation und konnten sehen, daß du bei Bewußtsein warst und dein Zustand sich etwas gebessert hatte, die Ärzte hatten angefangen, dir das Natrium wieder zuzuführen, das du ununterbrochen verlorst, und das frische Blut hatte dich neu belebt. Doch die Illusion hielt nur ein paar Stunden an, plötzlich fielst du in eine Angstkrise, und sie verabreichten dir eine massive Dosis Beruhigungsmittel, die dich in ein tiefes Koma stürzte, aus dem du bis heute noch nicht erwacht bist.

»Ihre arme Kleine, so ein Schicksal hat sie nicht verdient. Warum sterbe ich nicht, alt wie ich bin, an ihrer Stelle?« sagt manchmal Don Manuel, der Kranke im Nebenbett, mit seiner kraftlosen Stimme eines Sterbenden zu mir.

Es ist sehr schwer, diese Seiten zu schreiben, Paula, von neuem alle Stationen dieser schmerzensreichen Reise zu durchwandern, die Einzelheiten zu klären, sich vorzustellen, wie es gewesen wäre, wenn du in bessere Hände gefallen wärst, wenn sie dich nicht mit Medikamenten betäubt hätten, wenn … Wie kann ich die Schuld von mir weisen? Als du »Porphyrie« sagtest, dachte ich, du übertreibst, und statt mich nach mehr Hilfe umzusehen, vertraute ich diesen Weißkitteln, überantwortete ihnen vorbehaltlos meine Tochter. Es ist nicht mehr ungeschehen zu machen, ich sollte nicht zurückblicken, dennoch kann ich es nicht lassen, es ist eine Besessenheit. Hier aber gibt es nur die unausweichliche Gewißheit dieses Madrider Krankenhauses, der Rest meiner Existenz hat sich in lauter Nebel aufgelöst.

Willie, der nach wenigen Tagen zu seiner Arbeit in Kalifornien zurückkehren mußte, ruft mich jeden Morgen und jeden Abend an, um mir Kraft zu geben, mich zu erinnern, daß wir uns lieben und jenseits des Meeres ein glückliches Leben führen. Seine Stimme kommt von sehr weit her zu mir, und mir ist, als träumte ich sie, als gäbe es in Wirklichkeit kein Holzhaus, das über der Bucht von San Francisco hängt, und auch nicht den feurigen Liebhaber, der jetzt ein ferner Ehemann ist. Mir scheint auch, ich habe meinen Sohn Nicolás geträumt und Celia, meine Schwiegertochter, und den kleinen Alejandro mit seinen Giraffenwimpern. Carmen Balcells, meine Agentin, kommt von Zeit zu Zeit, um mir Bekundungen der Anteilnahme von meinen Verlegern zu übermitteln oder Nachrichten über meine Bücher, und ich weiß nicht, wovon sie spricht, nur du existierst, meine Tochter, und der zeitlose Raum, in dem wir beide uns eingerichtet haben.

In den langen Stunden des Schweigens überstürzen sich die Erinnerungen, alles ist mir im gleichen Augenblick geschehen, als wäre mein Leben ein einziges unverständliches Bild. Das Kind und das junge Mädchen, das ich war, die Frau, die ich bin, die Greisin, die ich sein werde, alle Etappen sind Wasser aus derselben ungestümen Quelle. Mein Gedächtnis ist wie ein mexikanisches Wandbild, wo sich alles gleichzeitig begibt: die Schiffe der Konquistadoren auf der einen Seite, während auf der anderen die Inquisition die Indios foltert, die Befreier galoppierend mit blutgetränkten Fahnen und die Gefiederte Schlange gegenüber einem leidenden Christus zwischen den rauchenden Schloten des Industriezeitalters. So ist mein Leben, ein vielfältiges und wandelbares Fresko, das nur ich deuten kann und das mir gehört wie ein Geheimnis. Das Bewußtsein wählt aus, übertreibt, verrät, die Ereignisse verflüchtigen sich, die Personen werden vergessen, und zum Schluß bleibt nur die Bahn der Seele, diese seltenen Augenblicke, wenn der Geist sich offenbart. Nicht was mir geschieht, ist interessant, sondern die Narben, die mich zeichnen und kennzeichnen. Meine Vergangenheit hat wenig Bedeutung, ich sehe weder Ordnung noch Klarheit, weder Pläne noch Wege, nur eine Reise aufs Geratewohl, geleitet vom Instinkt und unkontrollierbaren Ereignissen, die den Lauf meines Schicksals ablenkten. Es gab keine Berechnung, nur gute Vorsätze und den vagen Verdacht, daß ein höheres Muster existiert, das meine Schritte bestimmt. Bis heute habe ich meine Vergangenheit mit niemandem geteilt, es ist mein letzter Garten, in dem sich auch nicht der zudringlichste Liebhaber hat sehen lassen. Nimm sie hin, Paula, vielleicht ist sie dir zu etwas gut, denn ich glaube, die deine gibt es nicht mehr, sie ist dir in diesem langen Schlaf verlorengegangen, und ohne Erinnerungen kann man nicht leben.

Meine Mutter kehrte nach Santiago in das Haus ihrer Eltern zurück. Eine gescheiterte Ehe wurde damals als das größte Unglück für eine Frau betrachtet, aber sie wußte das noch nicht und trug den Kopf hoch. Ramón, der betörte Konsul, brachte sie zum Schiff mit ihren Kindern, der furchteinflößenden Margara, dem Hund, den Koffern und den Kisten mit den silbernen Kredenztellern. Beim Abschied hielt er ihre Hände fest und wiederholte sein Versprechen, für immer für sie zu sorgen, aber sie, in Gedanken schon dabei, sich in dem engen Raum der Kabine einzurichten, belohnte ihn nur mit einem schwachen Lächeln. Sie war es gewohnt, Artigkeiten entgegenzunehmen, und hatte keinen Grund, zu vermuten, daß dieser Beamte mit dem fragwürdigen Äußeren eine grundlegende Rolle in ihrer Zukunft spielen würde, sie vergaß auch, daß dieser Mann eine Frau und vier Kinder hatte, außerdem bedrängten sie wichtigere Dinge: Das Neugeborene atmete stoßweise wie ein Fisch auf dem Trockenen, die beiden anderen Kinder weinten verängstigt, und Margara hatte sich in ihr mürrisches, mißbilligendes Schweigen zurückgezogen.

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Tausende von E-Books und Hörbücher

Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.

Sie haben über uns geschrieben: