8,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

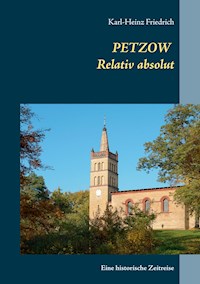

15 Kilometer südlich von Berlin-Wannsee liegt der kleine Ort Petzow. Erstmalig 1419 erwähnt, seit 1929 Ortsteil von Werder (Havel), hat er eine spannende Geschichte. Die einzigartige Lage Petzows, auf einer Landzunge zwischen drei Seen, war schon immer anziehend. Preußen-König Friedrich Wilhelm IV., Schinkel und Lenné waren hier. Fontane zog es nach Petzow und er hatte viel zu berichten. Der Musikpädagoge Carl Friedrich Zelter verbrachte hier Kindheitsjahre. Gutsherr Carl Friedrich August von Kaehne hat sich um das Dorf verdient gemacht. Er schuf ab ca. 1820 das einzigartige dörfliche Ensemble mit dem neogotischen Schloss im Mittelpunkt. Den Park schuf Lenné, Schinkels Ideen halfen beim Schloss, er entwarf auch die Kirche. Anhand zahlreicher Fakten, Episoden, Bilder wird die Geschichte des Ortes erzählt. Von den Frühansiedlungen über die Petzower Gutsbesitzer, die Ziegeleien, die historische Ortsbebauung bis zu den schweren Zeiten während des Nationalsozialismus und der Nachkriegsordnung. Petzow in der DDR-Landwirtschaft, die Zerstörung historischer Gebäude und ihr Wiederaufbau, das Schicksal von Schriftstellerheim und Villa Berglas und das Schicksal vieler einzeln benannter Menschen, auf deren Lebensweg einmal Petzow lag: Über das und noch vieles mehr berichtet dieser einzigartige historische Überblick.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 144

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

STAFFELGIEBELTÜRME ALS EINFAHRT

ZUM EHEMALIGEN GUT PETZOW

ABGETRAGEN 1946 – WIEDERERBAUT 2015/16

INHALT

Vorwort

Zur Geschichte von Petzow

Die Gutsbesitzer (von) Kaehne

Die Petzower Ziegeleien

Die Ziegelei an der Grellebucht

Die Ziegelei in der Löcknitz

Die Müntmannsche Ziegelei

Historische Bauten

Das Herrenhaus (Schloss)

Das Waschhaus am Haussee

Das Fischerhaus

Das Andenkenhaus

Die Kirche und ihre Orgel

Das Erbbegräbnis Kaehne

Die Schmiede

Die alte Schule

Der Taubenturm (abgerissen)

Die Bogenbrücke

Die Schilftürme

Der Park

Historische Personen

Carl Friedrich August (von) Kaehne

Carl Friedrich Zelter

Ferdinand Ludewig Schönemann

Johann Adolph August Haensch

Emil Pottner

Alfred und Margarete Mehlhemmer

Villa Berglas, Haus Solm oder das Schriftstellerheim

Zur Geschichte der Villa Berglas

Brigitte Reimann, Erwin Strittmatter, Christa Wolf

Alfred und Emmy Berglas

Friedrich Richard Solm

Anekdoten

Im Negligé im Petzower Dorfkrug

Kaehne lässt den König warten

Schiffsnägel aus Petzow

Torte mit Weinflasche

Orgelspiel von Volkes Geld

Heinrich oder Friedrich. Oder Garnich‘

Spiel mit dem Feuer

Die Legende von Marika Rökk

„Is´ so“ – Versuch einer Erklärung der Petzower Konstante

Danksagung

Bildnachweis

Anmerkungen

Verschiedene Textstellen enthalten Anregungen zu anderen Kapiteln, z.B.: (> KIRCHE).

VORWORT

Petzow. Relativ absolut.

Den Anlass für das kleine Wortspiel gab kein Geringerer als Theodor Fontane. Nachdem der einmal auf dem Petzower Kirchturm stand und in die Runde schaute, bot sich ihm „ein Landschaftsbild im großen Stil“. Und um seinen Worten noch mehr Gewicht zu geben, gab der Meister noch eins drauf: „nicht von relativer Schönheit, sondern absolut.“1

Wer es heute dem märkischen Wanderer Fontane gleichtut, kommt einfach nicht umhin, seinem Urteil zuzustimmen. Absolut!

Lassen Sie sich, liebe Leser, in einen liebenswerten und geschichtsträchtigen kleinen märkischen Ort führen, in seine Historie und in seine Gegenwart. Sie finden sicher schnell für sich heraus, was dabei relativ, was absolut und was vielleicht irgendwo dazwischen war und ist. Relativ absolut eben. Oder, wie man in Petzow sagt: „Is‘ so!“. Möge dieses Buch dazu angetan sein, Interessantes und Wissenswertes zu vermitteln, möge es zum Nachdenken anregen, aber auch Spaß machen. Und neugierig machen auf unser Petzow. In diesem Sinne: Viel Freude beim Lesen!

Petzow, am Jahresbeginn 2021

Karl-Heinz Friedrich

ZUR GESCHICHTE VON PETZOW

Das Dorf Petzow, ein Ortsteil der Stadt Werder an der Havel, liegt landschaftlich äußerst reizvoll und von viel Wasser umgeben etwa 20 Kilometer südwestlich von Berlin. Während die äußere Begrenzung des Ortes entlang der Havel zwischen der Geltower Baumgartenbrücke und der Werderschen Strengbrücke verläuft, zieht sie sich in südlichem Verlauf an den Ufern von Schwielowsee und Glindower See entlang.

Wasser bedeutet Leben. In diesen Landstrich hat es schon vor Tausenden von Jahren viele Menschen getrieben. Fundorte von Siedlungsplätzen auf trockenem Boden in der Nähe der Petzower Havelgewässer brachten zahlreiche charakteristische Feuersteine (Mikrolithen) der Mittelsteinzeit (Mesolithikum, ca. 9.-5. Jahrtausend v. Chr.) zutage, so u.a. am Südosthang des Petzower Mirenberges. Doch auch Grabstellen können nachgewiesen werden. Neben dem bedeutendsten Gräberfeld der Umgebung in Kemnitz gab es weitere Funde in Alt Töplitz, Derwitz, Golm, Groß Kreutz, Krielow, Schmergow und in Petzow.

Interessant ist auch, was Archäologen vor gar nicht allzu langer Zeit zu Tage förderten. Ende des Jahres 2016 stoßen Handwerker im Bereich des ehemaligen Petzower Gutsgartens auf Reste einer bronzezeitlichen Feuerstelle, die auf eine Besiedlung vor bereits drei bis viertausend Jahren schließen lässt. Bei Straßenbauarbeiten zwischen Ferch und Petzow werden im November 2014 Reste eines mittelalterlichen Backofens gefunden. Seine Größe zeigt, dass dieser Ort nicht nur seinen Bewohnern, sondern wohl auch vielen anderen Menschen aus den seinerzeit dicht beieinanderliegenden kleinen Dorfstellen als sozialer Anlaufpunkt diente. Hier an dieser Stelle könnte gemeinsam Brot gebacken, aber auch gefischt worden sein.

Zeichnungsausschnitt aus dem Bericht des Grabungsteams, 2014.

Darauf deuten einige charakteristische Hohlwege, sog. „Fischzüge“, zum Schwielowsee hin, die vermutlich bereits seit urgeschichtlicher Zeit genutzt wurden. Doch das Grabungsteam fördert neben den Spuren eines zweiten, noch älteren Backofens, in den Grabungsschichten auch Funde und Erkenntnisse zutage, die einen Einblick in zurückliegende 5000 Jahre Erdgeschichte bieten. Darunter Scherben aus der Jungstein-, Bronze- und Eisenzeit bis hin zum Mittelalter.

Im 6.-8. Jahrhundert siedeln sich in der Gegend wendische Slawen an, die hier offenbar den Tonabbau betreiben. Der altpolabische Begriff „Petsch“ für Ofen, Feuer weist darauf hin. Südlich des heutigen Ortes Petzow gab es eine spätslawische Ansiedlung mit dem Namen „Priscere“. Später, mit dem Zuzug deutscher Siedler in die Zauche, als „Tesekendorp“ oder „Teschendorf“ bezeichnet, wohl nach dem Namen eines seiner Neugründer. Der 1190 erstmals erwähnte Ort ist zwar im 13. Jahrhundert wieder verlassen worden, zurück blieben aber Spuren menschlicher Ansiedlung in eben jenem Bereich, in dem man anno 2014 den historischen Backofen entdeckt.

In der Gegend um Petzow und Bliesendorf sind mehrere Wüstungen, also verlassene Dorfstellen, bekannt, die sich ab dem 12. Jahrhundert durch Siedlungsverlagerungen und die Zusammenlegung von Höfen bildeten und in der Zauche bis zu 60 Prozent der damaligen Dorfstellen ausmachten. Doch so wie den anderen verlassenen Dörfern, erging es vor Hunderten von Jahren auch dem Ort mit dem nun wiedergefundenen Lehmbackofen: er versandete nach und nach und war schließlich vom Winde verweht. Seine Abmessungen aber sind beträchtlich: 6 Meter Länge, 4,50 Meter Breite bei einer 1,30 Meter hohen Kuppel. Die Ofenöffnung für Heizmaterial und Backgut befindet sich in Richtung Schwielowsee. Nachdem im November 2014 alles gesichert und dokumentiert ist, wird die Fundstelle wieder geschlossen. Ein Modell des Backofens befindet sich seit 2015 im Petzower Heimatmuseum, dem Waschhaus am Haussee im Petzower Park.

Die erste urkundliche Erwähnung findet man für Petzow in einem Schriftstück, das einer Lehnsaufzeichnung aus dem Jahre 1419 entstammt. Durch die Herzöge von Sachsen-Wittenberg als Lehnsherren, die die Landesherrschaft am Westufer des Schwielowsees ausübten, wird hier ein Eigentumswechsel von „Pessöw“ bestätigt. Im Jahr 1437 geht der zu dieser Zeit zu Sachsen gehörende Hof Petzow (wiedergegeben als „Betczaw“ in einem Archivdokument2) an das Kloster Lehnin über und verbleibt dort bis zu dessen Säkularisation im Jahre 1542.

Der Dreißigjährige Krieg (1618-1648) und die Pest hinterlassen auch in Petzow ihre Spuren. Mehrmals ziehen plündernde Soldatenhorden der schwedischen oder der kaiserlichen Truppen durch ihn hindurch. Nach dem Krieg schickt Kurfürst Friedrich Wilhelm von Brandenburg seine Reiter durchs Land, um die Kriegsschäden zu ermitteln. Einer dieser kurfürstlichen Reiter findet anno 1652 in Petzow den Schulzen Peter Kaehne mit seinem vierzehnjährigen Sohn und weitere vier Bauern vor. Ein Jahr vorher hatte Peter Kaehne den Amtseid als Schulze vor der Berliner Lehnskanzlei abgelegt, nachdem er 1648 das Petzower Lehnschulzengut erworben hatte. Kaehne3 war um 1637 mit seiner Familie aus Böhmen geflüchtet und wurde in Petzow sesshaft. Er gilt als Stammvater der späteren Adelsfamilie. Im Jahr 1666 sind es im Dorf immerhin schon acht Bauern, inklusive Dorfschulze. Der Brand Petzows 1668, dem der ganze Ort zum Opfer fällt, bedeutet fast das Aus. Doch mithilfe des Kurfürsten gelingt Lehnschulze Christoph Kaehne (1638-1673), der selbst früh sterben sollte, ein Neuanfang. Die historischen Quellen benennen für die Jahre 1745/46 "sieben Bauern, eine Ziegelscheune, ein Schmied und ein Schneider". 1753 erbietet sich der Lehnschulze, nunmehr Peter Kaehne V., bei seiner Ziegeleischeune "6 Familien aus Sachsen zu etablieren". Nicht ohne Grund, betreibt er doch zwei von Jahr zu Jahr immer besser gehende Ziegeleien in Petzow. Anno 1772 werden ein Freischulze, 5 Bauern, 3 Kossäten und ein Schmied gezählt, wobei die Einwohnerzahl natürlich höher liegt, da hier die Familienmitglieder bzw. Knechte und Mägde nicht mitgezählt sind.

Und so verfolgen wir den weiteren Werdegang des Dorfes: Im Jahre 1801 werden 6 Ganzbauern, 5 Büdner, 4 Einlieger, Schmiede, Krug und Ziegelei, 24 Morgen Holz, 9 Morgen Weinberge, 32 Bauernhufe, 1 Lehnhuf, 19 Feuerstellen ausgewiesen. Für 1803 sind die beiden Ziegeleien (Grelle und Löcknitz) erwähnt. 4

Die preußischen Reformen bieten die Gelegenheit, um die Visionen von Gutsbesitzer Carl Friedrich August Kaehne (1775-1857) zur Umgestaltung des Dorfes Wirklichkeit werden zu lassen. Er kauft den Bauern ihr Land ab und entlässt sie dafür aus den Zwängen ihrer Feudalverpflichtungen. Er gestaltet den Ort grundlegend um und wird im 19. Jahrhundert somit zum Vater der aufwendigsten und größten Umgestaltung des Dorfes Petzow. Der Neubau des Herrenhauses und vieler Parkarchitekturen sowie die Gestaltung von Park und Gutsgarten werden von ihm ab etwa 1820 begonnen. Das in den folgenden 30 Jahren Erschaffene wird bis in das Jahr 1948 weitgehend unbeschadet erhalten bleiben.

Um 1837 haben Rittergut und Dorf insgesamt 28 Wohnhäuser, im Jahr 1845 wird Petzow mit seinen Anteilen in Bliesendorf und Mittelbusch zu einem landtagsfähigen Rittergut erklärt.

Es ist die große Zeit der Gutsbesitzerfamilie (von) Kaehne. "Die Familie Kähne bildet einen Ausnahmefall" schreibt Theodor Fontane, weil sie es „von der Pike auf“, als kleine Bauern beginnend, in den deutschen Adel schafften.5

Den Kaehnes ist ein weitsichtiges unternehmerisches Gespür zu Eigen, das ihr weiteres Handeln deutlich prägt. Mit zunehmender Bedeutung des Ziegeleiwesens als Wirtschaftsfaktor und dem Aufleben von Ziegeleihandwerk und Ziegelindustrie bieten sich ihnen große Chancen, die sie konsequent beim Schopfe packen. Ausgang des 18. Jahrhunderts stellt sich so ein wirtschaftsstarkes Petzow, in dem die Ziegelbrennöfen nie auszugehen scheinen, den zeitlichen Anforderungen. An seiner Spitze steht mit August Kaehne (1751-1814) ein weitsichtiger Unternehmer. Er ist Hoflieferant für das Preußische Königshaus, schafft sich Netzwerke, knüpft Beziehungen zu Politikern, Baumeistern und Militärs in Berlin und Potsdam. Sein Sohn Carl Friedrich August findet somit hervorragende Voraussetzungen zur späteren Weiterführung des familiären Erbes und für die Realisierung seiner Umgestaltungspläne vor.6

(> KAEHNE)

Der berühmte preußische Musiker und Musikpädagoge Carl Friedrich Zelter (1758-1832) verbringt in Petzow einige seiner Kindheitsjahre. Der Vater der „Berliner Liedertafel“ ist zwar hier nicht „gebohren“, wie eine Tafel selbst den Wanderer Fontane bei seinen Wanderungen durch die Mark irritiert, jedoch hat er in Petzow einen Teil seiner Kindheit und Jugend verbracht. (> ZELTER)

Die Arbeiter, die zu dieser Zeit die schwere Arbeit in den Tonlöchern, am Ofen und in den Trockenhäusern machen, sind nicht nur in Petzow wohnhaft. Auch aus den Nachbarorten wie Caputh oder Glindow, sogar aus Beelitz und zum Teil von viel weiter her kommt man nach Petzow zur Arbeit. Viele der Tagelöhner von weiter auswärts bleiben hier und hausen in einem Wohnlager auf der Grelle. Ihre Arbeitgeber, die Gutsbesitzer Kaehne, herrschen mit strengem Regime und so ergeben sich manche Reibungspunkte. In den revolutionären Krisenjahren um 1848 stocken Ziegelproduktion und Bautätigkeit. Armut und Arbeitslosigkeit machen sich breit. Vor Wut und Verzweiflung verwüsten in den Jahren 1847 und 1849 arbeitslose Tagelöhner Jagd und Holzung der Kaehnes.7 Es könnte ein Schlüsselereignis sein, das die nächstfolgenden Generationen der Familie von Kaehne prägen wird.8 Mit zunehmender Brutalität werden sie künftig gegen jeden vorgehen, der sich ihrem Hab und Gut auch nur nähert und begründen damit ihren Ruf von den „Schießkaehnes“.

Die Weimarer Reichsverfassung vom 11. August 1919 stellt alle Bürger vor dem Gesetz gleich und hebt die Privilegien des Adels auf. 1920 schließt sich Preußen mit seinem Adelsgesetz dem an. Gleich den Kaehnes auf Petzow erleben tausende Adelshäuser das Ende als aristokratische Elite. Es ist ein zäher Niedergang unter teils anarchischen Umständen und unter heftigstem Widerstand der Betroffenen. Für die Kaehnes dreht sich das Rad der Geschichte auch noch aus anderem Grund unaufhörlich rückwärts: Die Petzower Tonvorkommen sind nahezu erschöpft, die Marktlage schlecht. An Löcknitz und Grelle produzieren die Ziegeleien immer weniger und stellen ihre Produktion schließlich ganz ein.9

Fast 12.000 Gutsbezirke werden in Preußen in den Jahren 1927/28 aufgelöst und zumeist der nächstanliegenden Gemeinde zugeschlagen. In Werder und Petzow geht man noch einen Schritt weiter. Am 1. Januar 1929 wird der Gemeindebezirk Petzow zusammen mit dem ehemaligen Gutsbezirk der Kaehnes mit der Stadtgemeinde Werder (Havel) „vereinigt“.10 Seitdem ist Petzow ein Teil von Werder.

Die Dorfstraße im Jahre 1933. Links der Taubenturm auf dem Gutshof.

Nach der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten im Jahr 1933 etabliert sich in Werder schnell eine Stadtverwaltung nach nationalsozialistischem Schema. Im Jahre 1935 sind neben Bürgermeister Mertes alle Beigeordneten und Ratsherren ausnahmslos Mitglieder der NSDAP. Nach dem Tod von Gutsbesitzer Carl von Kaehne III. übernimmt Carl IV. 1937 den Besitz von Gut Petzow. Er hat außerdem als Gruppenführer der Stadtwacht die Polizeigewalt über Petzow inne. Mit dem als eigenwillig geltenden Rittergutsbesitzer Kaehne, dem charismatischen SS-Rittmeister Fritz Solm11 von der Abteilung Wehrmachtpropaganda des Reichspropagandaministeriums, der mit großem Selbstverständnis von der Petzower Villa Berglas12 Besitz ergreift, und der genannten Werderschen Rathauskonstellation, bildet sich ein politisch einflussstarkes Team im Dorf.

Ein weit über die Dorfgrenzen hinausgehendes und noch jahrzehntelang nachwirkendes Ereignis im Jahre 1943 bewegt den Ort: Am 10. Mai erschießt der Gutsbesitzer Carl von Kaehne IV. den Ingenieur Dr. Alfred Mehlhemmer, unter Umständen, die nie richtig geklärt werden können, im Petzower Park. Mehlhemmer stößt an diesem Tage beim Angeln im Haussee in dessen Schilf offenbar zufällig auf Spuren von Schwarzschlächterei, einem in Kriegszeiten schweren Delikt. Er vermutet aber ein Gewaltverbrechen und verständigt die Polizei in Werder. Ein dortiger Polizeileutnant und Kaehne gehören jedoch zu dem Personenkreis, der um die Schwarzschlachtungen weiß. In einer bizarren Aktion kommt es am späten Abend des 10. Mai 1943 zu einem “Lokaltermin” im Petzower Park, zu dem Alfred Mehlhemmer vorgeladen wird. Am Ende ist er durch Schüsse aus von Kaehnes Waffe tot. Kaehne wird später durch das Landgericht Potsdam aus Mangel an Beweisen freigesprochen. Man kann ihm eine vorsätzliche Tat nicht beweisen. Das Urteil aber lässt viele Fragen offen und sorgt für große Empörung in der Öffentlichkeit. (>MEHLHEMMER)

Wie überall in Nazi-Deutschland, so werden auch in Petzow die jüdischen Bürger schikaniert, entmenschlicht und schließlich deportiert. Einundsiebzig Jahre nach dem Ende des Holocaust erscheint im Jahre 2016 ein Gedenkbuch über jüdische Schicksale in Werder und seinen Ortsteilen.13

Den Maler und Keramiker EMIL POTTNER (1872-1942), einen aus Österreich stammenden Juden, der in Berlin und Petzow wirkt und der seit 1908 in Petzow ein kleines Grundstück mit Haus in der Berliner Chaussee Nr. 79 sein eigen nennt, zwingen die Nazis und ihre Helfer um 1938 seinen Besitz aufzugeben. Im Jahr 1942 wird Pottner nach Theresienstadt deportiert. Es folgt Treblinka, dann Maly Trostinez. Letztes Lebenszeichen vom 28. Sept. 1942.

Das jüdische Ehepaar ALFRED UND EMMY BERGLAS wird aus Petzow vertrieben. Alfred (1897-1968) betrieb zusammen mit seinen Brüdern Max und Alexander in Berlin die „Gebrüder Berglas Mechanische Webereien AG“. Mit seiner Frau Emmy (1899-1972) bewohnte er in Petzow die Villa Berglas, Am Schwielowsee 87-93 (zu DDR-Zeiten „Schriftstellerheim“). Das Ehepaar wird gezwungen, seinen Besitz aufzugeben und emigriert.

Zusammen mit Tochter Ilse (1912-1976) und ihrem Mann Otto Eugen Liebrecht (1886-1948) verlässt 1933 die Jüdin ALICE LIEBRECHT, geb. Cohn (1887-1941) das Dorf Petzow. Ihr gehörte seit 1927 das Grundstück Schwielowseestraße Nr. 47-49 mit zwei Wohnhäusern.

Nur mit knapper Not entgeht die Jüdin DOROTHEA BARTH, geb. Cohn (1881-1963) in den letzten Wochen der faschistischen Barbarei dem Tod. Anfang Januar 1945 wird sie durch einen Polizisten aus Werder aufgefordert, sich bei der Gestapo zu melden. Ihr Ehemann Emil Barth (1877-1958) wendet sich mit einem erschütternden Gnadenersuch an die Gestapo. Dorothea Barth entkommt wohl auch auf Grund dessen und in den Wirren des zu Ende gehenden Krieges weiteren Verfolgungen. Im September 1945 können beide wieder nach Berlin ziehen, von wo sie 1943 kamen, nachdem sie in Steglitz ausgebombt wurden. In Petzow lebten sie seitdem in einem „Notquartier“ in der Fercher Straße 18.

Auch Petzow blieb vom Terror gegen seine jüdischen Einwohner nicht verschont.14

Kurz vor dem Kriegsende schnürt die Rote Armee den Ring um Berlin immer fester. Potsdam liegt nach dem britischen Bombenhagel-Inferno des 14. April 1945 in Schutt und Asche. Die Spitze des letzten Aufgebotes der Deutschen Wehrmacht, die Wenck-Armee, liegt am 30. April am südlichen Schwielowsee fest. Nur eine Handvoll Kilometer von Petzow entfernt, in den Wäldern von Seddin und Ferch, reißt der Krieg in apokalyptischem Szenario noch Tausende in den Tod. Die Havelbrücken um Werder sind gesprengt. Ein Bomber der britisch-amerikanischen Allianz stürzt in den Glindower See. Auf dem Kirchturm in Petzow ist zeitweise ein Luftbeobachtungsposten eingerichtet. Wie durch ein Wunder bleibt der Ort von Kampfhandlungen verschont. Am 3. Mai ist die Rote Armee da, nach der Kapitulation Werders schweigen die Waffen.

Schon im August 1945 wird die Familie von Kaehne durch die neuen Machthaber komplett enteignet. Der letzte Gutsbesitzer, Carl von Kaehne IV. wird kurz nach Kriegsende festgenommen und stirbt 1946 in dem von den sowjetischen Besatzern zum „Speziallager Nr. 7“ deklarierten ehemaligen „Konzentrationslager Sachsenhausen“.15

Auf Order der sowjetischen Kommandanturen entstehen neue kommunale Selbstverwaltungsorgane. Doch bei der Ordnung des Lebens gibt es schwerste Probleme. Auch in Werders Stadtverwaltung waren in den letzten Kriegstagen systematisch viele personenbezogene Akten (darunter Meldeunterlagen und Dokumente der Judenverfolgung16) vernichtet worden. Kommunikation und Transportwesen liegen am Boden, chaotische Zustände herrschen bei der Lebensmittelversorgung, der Wohnraumgestellung und beim Beschaffen von Heizmaterial. Die Zusammenarbeit mit den Besatzern ist äußerst schwierig.

Die Petzower Dorfstraße mit dem Dorfkrug im Jahre 1946.

Tausende Flüchtlinge und Vertriebene müssen untergebracht und versorgt werden, im Kreis Zauch-Belzig sind das im September 1945 allein fast 40.000 Menschen. Werder stemmt sich gegen die geplante Unterbringung von 6.600 Heimatlosen und wird sie dennoch irgendwie aufnehmen müssen.17 Die „Entnazifizierung“ geht nur schleppend voran.

Mit der Zeit und unter dem Druck der neuen Machthaber geht die kommunale Selbstverwaltung schon bald in zentralistischen Steuerungsmechanismen und neuen Verwaltungsstrukturen unter. Die 1946 gegründete SED sitzt immer mehr an den Hebeln der politischen Macht, zusammen mit den sowjetischen Besatzern baut man das neue Staatswesen auf. 1949 wird die DDR gegründet.