21,99 €

Mehr erfahren.

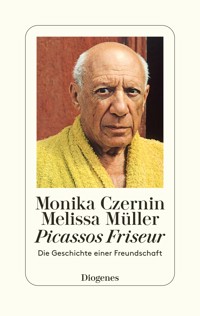

- Herausgeber: Diogenes Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Als Picasso 1947 den Friseur Eugénio Arias kennenlernt, entwickelt sich eine tiefe Beziehung zwischen ihnen. Vor allem ihre Überzeugung als Kommunisten verbindet die beiden Spanier im südfranzösischen Exil. Sie teilen aber auch ihre Liebe zum Stierkampf und einen spielerisch frechen Humor. ›Picassos Friseur‹ erzählt von der ungewöhnlichen Freundschaft zweier außergewöhnlicher Männer und vom Menschen und treuen Kameraden hinter dem weltberühmten Maler.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 374

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Monika Czernin | Melissa Müller

Picassos Friseur

Die Geschichte einer Freundschaft

Mit einem Vorwort von André Heller

Diogenes

Für Eugenio, Simona, Pedro und Luis Arias – in Freundschaft

Vorwort

Im Laufe meines Lebens habe ich mir zahlreiche kulturelle und spirituelle Traditionen geschaffen, in Ergänzung zu jenen, die man mir, als halbjüdischem Kind, im mitteleuropäischen, sich als neutral empfindenden, kleinen Land Österreich, quasi als Grundausstattung zu meiner Geburt, anbot. Im jesuitischen Internat Kalksburg am Stadtrand von Wien regulierten Messen, Andachten und Gebete den Schulalltag, Märtyrer, Apostel und Propheten wurden verehrt und einem als Vorbilder im Religionsunterricht aufgedrängt. Sie blieben mir immer völlig fremd, nicht zuletzt wegen ihres ausgeprägten Masochismus und ihrer Hingabe an das Leiden. Eines Tages errichtete ich, als Gegenmaßnahme, einen Wall aus von mir geliebten Privatheiligen, die ich während der Gottesdienste um Fürbitte und Schutz anflehte. Allesamt Repräsentanten hoher und höchster positiver Energie, die in der Lage waren, in mir Freude und Zuversicht auszulösen. Ihre Namen lauteten: Franz Schubert, der Zöllner Henri Rousseau, Hugo von Hofmannsthal (dessen Wohnsitz, Schlössl, etwa fünf Minuten von der Kinderquälanstalt Kalksburg entfernt lag), Anna Magnani, Buster Keaton, Harald Kreutzberg, Maria Cebotari und, als eine Art Dreifaltigkeit aus Faszination, Qualität und Inspiration, Pablo Picasso, dessen sämtliche Vornamen, Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Ruiz y Picasso, ich so beschwörend aufsagen konnte wie die Kerzlfrauen in den Kirchen die Rosenkranzformeln.

Später, ab 1969, wurde es mir zur Selbstverständlichkeit, alle drei oder vier Jahre nach Südfrankreich zu pilgern, um zunächst die Fresken und Bilder zu feiern, die der unüberbietbar großzügige Picasso 1949, als er die direkt am Meer gelegenen Räume des Château Grimaldi in Antibes als Atelier nutzen durfte, der Stadt geschenkt hatte. Dann zog es mich nach Vallauris, dem Picasso ebenso mäzenatisch Schätze hinterlassen hat. Zunächst legte ich Blumen vor der am Marktplatz aufragenden Skulptur »Mann mit dem Schaf« nieder. Dann besuchte ich die Kapelle mit ihrem monumentalen Ensemble Krieg und Frieden, das in Fortsetzung des legendären Gemäldes Guernica eine machtvolle Antwort auf den Koreakrieg war. Kurz nach der Eröffnung 1958 versperrte man den Zugang zu dem Werk, weil es trotz seiner künstlerischen Zeitlosigkeit als kommunistisches Propagandavehikel denunziert wurde. Krieg und Frieden ist, ganz im Sinne von Tolstoi, durchdrungen von Wahrhaftigkeit und weist einen Weg in die Hoffnung. Zum Dank sang ich dem an diesem Ort spürbar anwesenden Schöpfergeist stets einige alte Wiener Lieder vor, die einmal sogar ein Eichhörnchen anlockten, das mir, auch wenn es unglaubwürdig wirkt, eine Haselnuss zurückließ (ob aus Ablehnung oder Sympathie, weiß ich nicht). Nach einem dieser Besuche im September 1999 ging ich mit meiner wunderbaren Freundin, der Schauspielerin Andrea Eckert, die Hauptstraße von Vallauris entlang, vorbei an den von Touristen heimgesuchten, typischen kleinen Läden französischer Provinzorte: Obst und Gemüse, billige Sommermode, Töpferhandwerk, Souvenirs, Wein, Käse und Olivenöle, Duftprodukte aus der Umgebung, ein Bistro, ein Schmuckgeschäft, eine Bar mit Billardtisch im Hinterzimmer und auch ein Friseur und Barbierladen. In der Auslage von Letzterem erregte das von Picasso gestaltete, verblasste Plakat einer Keramikausstellung in der Töpferei von Suzanne und Georges Ramié vom 15. Juli bis 15. Oktober 1958 mein Interesse. Ich sagte zu Andrea: »Damals wäre ich gerne hier gewesen«, und schlenderte weiter. Nach etwa 50 Metern drehte ich mich um und sah meine Freundin in angeregtem Gespräch mit einem älteren Herrn. Sie winkte mir zu und rief: »Komm zurück! Es zahlt sich aus!« Der Mann sprach Französisch mit spanischem Akzent, und was er sagte, war mehr als erstaunlich. »Ich bin Eugenio Arias und war Picassos Friseur.« Er sah die Ungläubigkeit in meinen Augen, nahm meine Hand und zog mich ins Innere seines Arbeitsplatzes, der in seiner Ausstattung so aus der Zeit gefallen wirkte wie ein längst ausgestorbenes Insekt in einer Bernsteinkapsel. Mit den Worten Voyez, Monsieur! öffnete er eine Schublade und entnahm ihr eine Holzkassette mit eingebrannter Zeichnung und Widmung, die eindeutig Picassos Handschrift trugen. Ich stellte ihm ein paar eher abseitige Fragen. »Wie hat Picasso gerochen? Benutzte er ein Parfum?« »Ja. Nach der Rasur nahm er Vetiver, mit einem Hauch von Lederaroma, das ich ihm stets in der Parfümerie Fragonard in Grasse besorgte. Manchmal tupfte er sich komödiantisch ein paar Tropfen Malerterpentin hinter die Ohren, so wie es Damen mit kostbaren Düften tun.« Wir sprachen lange miteinander, und ich erfuhr Merkwürdiges über Merkwürdiges: Arias vielfältige Abenteuer mit einem der wesentlichsten Künstler in der Geschichte der Menschheit, aber … stopp! An dieser Stelle muss ich darauf hinweisen, dass das Buch, das Sie in der Hand halten, nicht von mir geschrieben wurde, sondern von zwei exzellenten Schriftstellerinnen, deren beständige Erfolge ich seit Langem mit Freude beobachte. Eine der beiden, Melissa Müller, rief ich am Tag nach meiner sonderbaren Begegnung einigermaßen aufgeregt an: »Andrea hat einen Schatz gefunden und es wäre schön, wenn du ihn heben würdest.« Und so geschah es. Melissa verbündete sich mit ihrer Freundin Monika Czernin, die beiden recherchierten dieses wichtige Stück Kulturgeschichte und erzählen der Welt damit von einer märchenhaften Freundschaft, an der alles wahr ist.

Wien, im Herbst 2022

André Heller

ANDRÉ HELLER, 1947 in Wien geboren, ist ein international erfolgreicher Multimediakünstler. Seine Verwirklichungen reichen von Gartenkunstwerken, Wunderkammern, literarischen Bestsellern, großen, fliegenden und schwimmenden Skulpturen bis hin zum avantgardistischen Vergnügungspark Luna Luna. Neben der Regie von innovativen Shows, Theaterstücken, Zirkussen, Filmen und Operninszenierungen, einer vielfach ausgezeichneten Karriere als Sänger und Songwriter hat er auch Feuerspektakel, Labyrinthe und Museumsbauten realisiert. André Heller lebt in Wien, in Marrakesch und auf Reisen.

Zur Neuausgabe

Heute lachen wir über unsere erste Begegnung mit Eugenio Arias. Natürlich hatten wir uns telefonisch angemeldet, um elf Uhr sollten wir kommen. Schlag elf eilten wir die Hauptstraße von Vallauris entlang, auf der Suche nach dem mittlerweile stillgelegten »Salon Arias«, dessen dezente Fassade – seit einem halben Jahrhundert unverändert – sich in dieser von lauter Souvenirläden dominierten Häuserreihe wohltuend kurios ausnahm.

Die Tür war versperrt, eine Klingel gab es nicht, wir klopften an die Scheibe, wählten seine Telefonnummer – keine Antwort; die Frühlingssonne, immerhin ein Trost. Einige Zeit später kam ein alter Herr die Straße hinauf und auf uns zu, einen Gehstock als Rückversicherung in der Hand. »Señor Arias?« – »Sí?« – »Wir haben ein Rendezvous mit Ihnen … Erinnern Sie sich?« – »No.« – »Wir sind aus Deutschland angereist, um mit Ihnen über Ihre Freundschaft zu Pablo Picasso zu sprechen.« – »Ah?!« – »Dürfen wir reinkommen?« – »No, passt mir jetzt nicht so gut.« – »Dürfen wir später wiederkommen?« – »Claro, warum nicht?! Vier Uhr. Jetzt halte ich erst einmal Siesta.« Also kamen wir am Nachmittag wieder, diesmal hatte er uns nicht vergessen, diesmal war er auch nicht so wortkarg, sondern lotste uns, frisch rasiert und scherzend, in eine Sitzecke seines Salons, ein kunterbuntes, unter einer vielversprechenden Staubschicht verschwindendes Sammelsurium unzähliger entdeckenswerter Reminiszenzen aus den Fünfziger-, Sechziger- und frühen Siebzigerjahren. In diesem Raum lernten Pablo Picasso und Eugenio Arias einander näher kennen und – man darf es ruhig so sagen – lieben.

In der Folge saßen wir nachmittagelang im Salon Arias und führten zahlreiche Gespräche mit dem Hausherrn, in denen die ungewöhnliche Freundschaft zwischen dem spanischen Friseur und dem berühmtesten Künstler des 20. Jahrhunderts lebendig wurde. »Ein Buch wollen Sie schreiben? No, hombre. Daran ist nicht zu denken, das wollten schon viele vor Ihnen. Meine Freundschaft zu Picasso war nur zwischen uns. Sehr intim. Ich wollte mich nie in seinem Licht sonnen.«

Und überhaupt: Wozu noch ein Buch über Pablo Picasso? Über den Künstler wurde mehr geschrieben als über Michelangelo und Leonardo da Vinci zusammen. Sein Leben wurde aus den unterschiedlichsten Perspektiven aufgerollt – auf Picasso das Universalgenie folgte Picasso der Zerstörer, der homme fatal, der Frauenverächter, den viele Kunsthistoriker – und nicht nur jene aus den großen und kleineren Picasso-Museen der Welt – umso dezidierter verteidigten, je lauter man ihn als Sexisten und Sadisten infrage stellte. Oder Picasso, der »überwachte Ausländer« mit der Polizeiakte 74664 voller Verdächtigungen und Anfeindungen, das Opfer gar, dem die französische Polizei vier Jahrzehnte im Nacken saß. Mit jedem weiteren Interpretationsversuch wird der Widersprüchliche nur noch weniger fassbar.

Eugenio Arias war ebenso einzelgängerisch, dickköpfig und humorvoll wie sein »spiritueller Vater«. In seinen an Anekdoten reichen Erinnerungen lernten wir einen weiteren, einen neuen Picasso kennen, nicht weniger widersprüchlich, aber um zahlreiche spannende und wissenswerte Facetten ergänzt. Erzählenswert ist die »Geschichte einer Freundschaft« schon deshalb, weil Eugenio Arias ein ähnlich abenteuerliches Leben führte, das in manchen Etappen das turbulente Dasein Picassos an außergewöhnlichen Erfahrungen sogar noch übertraf. Erzählenswert ist sie aber vor allem auch, weil sie sich vor dem Hintergrund der historischen Entwicklung des republikanischen – linken – Spaniens abspielte. Ungewöhnlich, unverändert aktuell und deshalb unbedingt erzählenswert ist sie schließlich, weil Picasso und Arias eine gemeinsame Weltanschauung verband – der Kommunismus. Picassos Verhältnis zum realen Sozialismus, seine Parteimitgliedschaft bis zum Tod und die Beziehung zwischen seinem politischen Denken und seiner künstlerischen Arbeit sind immer noch wenig beleuchtet. Selbst die große Ausstellung Picasso – Frieden und Freiheit (2010/2011), kuratiert von der Tate Liverpool und der Wiener Albertina, gab auf die Frage, warum Picasso Kommunist wurde und es bis zu seinem Tod 1973 blieb, nur unbefriedigende Antworten. Arias’ Vermittlerrolle zwischen Picasso und der spanischen KP ist bis heute völlig unbekannt.

Die großartige Arbeit der französischen Historikerin Annie Cohen-Solal,Un étranger nommé Picasso (Ein Ausländer namens Picasso), mit der sie Picassos bisher unbekannte Polizeiakte aufgearbeitet und das Leben des Spaniers als Exilant in Frankreich neu beleuchtet hat, bestätigt indirekt die politische Bedeutung der Freundschaft von Picasso und Arias, auch wenn der spanische Friseur nicht erwähnt wird, weil der Forschungszeitraum nur bis zum Ende des Krieges reicht – also noch vor dem Beginn dieser Freundschaft endet. Gerade Annie Cohen-Solal hat uns ermutigt, den ungewöhnlichen Aspekt in Picassos Leben – die innige Freundschaft zu seinem Landsmann – zum 50. Todestag des Künstlers noch einmal aufzugreifen und den bisher erzählten Perspektiven hinzuzufügen. Inwieweit hat sich der große Individualist und öffentliche Gegner von Gewalt und Krieg durch sein Bekenntnis zur KP in den Dienst einer menschenfeindlichen Ideologie gestellt? Und was hat ihn dazu bewogen? Diese brennende Frage versuchen wir mit diesem Buch zu beantworten – mit und durch den Zeitzeugen und Verbündeten Eugenio Arias.

Ausgerechnet im Leben eines kleinen Friseurs, der 1909 in einem Dorf in der spanischen Provinz geboren wurde, findet Picassos Biografie ihren Widerhall; denn dort, wo während des Spanischen Bürgerkriegs das Herz des Künstlers schlug, war Arias mitten unter den Kämpfern. Dort, wo Picasso nach Ende des Bürgerkriegs seinen nach Frankreich geflohenen Landsleuten mit großzügigen Spenden half, stand auch Arias als Mitglied der französischen Résistance an vorderster Front. Und da, wo Picasso ganz er selbst war, beim Stierkampf, schlossen er und Arias schließlich einen Bund für den Rest ihres Lebens.

Dass Eugenio Arias im Verlauf unserer vielen Gespräche seine anfangs abwehrende Haltung aufgab und die Veröffentlichung dieses Buchs nicht nur genehmigte, sondern befürwortete, beglückte uns sehr; denn er beeindruckte uns mit Charaktereigenschaften, die ganz offensichtlich schon seinen Freund Picasso für ihn einnahmen: Lebensmut, Warmherzigkeit, Humor, Unbeirrbarkeit und Unbestechlichkeit, Geradlinigkeit und eine Lebensfreude, wie sie nur wenigen bis ins hohe Alter gegeben ist und die ihn unvergesslich macht.

München, im Januar 2023

Monika Czernin und Melissa Müller

ILa corrida

Fiesta.

Arias. Nos vamos. Vor dem Friseurladen in der Hauptstraße von Vallauris hält eine Limousine. Die Stimme, die vom Beifahrersitz durch die offene Ladentür dringt, gehört Pablo Picasso. Arias, wir gehen.

Voy, voy – ich komme schon. Ich muss meiner Kundin nur schnell noch die Lockenwickler aus den Haaren nehmen … und zusperren. Minuten später lässt Eugenio Arias sich auf den Rücksitz des Wagens neben Jacqueline Roque fallen und schiebt seine Baskenmütze zurecht. Nos vamos.

Den Dorfbewohnern im Café schräg gegenüber muss dieses Schauspiel wie eine Inszenierung vorkommen, in der Picasso die Hauptrolle spielt. Könnte man ihn sonst warten lassen, den König, wenn ihn die Rolle des Wartenden nicht amüsierte? Ein inszeniertes Ritual ist es auch, seit Jahren zur Aufführung gebracht; die Ouvertüre zu einem Festtag. Die beiden Spanier fahren zum Stierkampf. Nach Fréjus, nach Nîmes, nach Arles.

Wir fuhren vier- bis fünfmal im Jahr zur corrida. Picasso sagte immer zu mir: »Arias, der Stierkampf ist der nobelste Sport der Welt.« »Und warum?«, fragte ich zurück. »Beim Stierkampf gibt es keinen Kompromiss zwischen den Kontrahenten. Beim Fußball oder Radsport kann man den anderen für eine bestimmte Bestechungssumme gewinnen lassen. Aber einen Stier kann man nicht bestechen.«

Ein strahlender Sonntagmittag, fast schon sommerlich, irgendwann in den späten Fünfziger-, vielleicht in den frühen Sechzigerjahren. Am Steuer des Wagens saß wie so häufig Paulo, der Sohn des Künstlers, vierzig und kein bisschen unabhängig. Er hatte von einer Rennfahrerkarriere geträumt, sie sich jedoch von seinem mächtigen Übervater verbieten und sich stattdessen zu seinem Gelegenheitschauffeur degradieren lassen. Eigentlich hasste Picasso Autos, er hatte Angst vor hoher Geschwindigkeit. Aber um rechtzeitig zur corrida zu kommen, trieb er den Sohn an.

Arias war Paulos Generation, ein paar Jahre älter zwar, aber auch er hätte Picassos Kind sein können. Und tatsächlich war das Einverständnis, das unsichtbare Band zwischen dem nun etwa 80-jährigen und gar nicht greisen Picasso und seinem Friseur stärker – und für langjährige Beobachter sichtbarer – als zwischen ihm und seinem eigenen Sohn. Während der weltberühmte Künstler Paulos Image vom missratenen Nachwuchs entscheidend mitgeprägt hatte, respektierte er Arias und nannte sich seinen segundo padre und ihn seinen Freund. Er schätzte seine Unkompliziertheit und Eigenständigkeit, seine Neugierde und seinen Humor. Und auch seinen Fleiß: Arias hielt seinen Salon sogar sonntagvormittags geöffnet. Vielleicht lag es aber auch einfach daran, dass Arias durch und durch Spanier war, ein stolzer Exilspanier dazu, wie Picasso, der von sich sagte, er würde Spanien im Exil repräsentieren. Paulo war als Franzose aufgewachsen.

Fiesta.

Über zwei Jahrzehnte hinweg besuchten Picasso und Arias gemeinsam los toros. Manchmal, wenn Picasso schon am Vortag anreiste oder Gäste von auswärts mitnahm, kam Arias im eigenen Wagen nach. Oder wenn Arias seiner Ehefrau, die vom Stierkampf wenig hielt, die Feierlichkeiten rundherum aber genoss, und seinen beiden kleinen Söhnen eine Freude machen wollte und sie in die Arena mitnahm. Dann stieß Arias beim Mittagessen vor dem Kampf, im Jules César in Arles oder im Cheval Blanc in Nîmes, zu Picassos Entourage. Bis zu zwanzig und mehr Menschen versammelten sich an manchen Tagen um einen Tisch – Intellektuelle, Künstler, Stierzüchter und Handwerker. Von jeher war es Picasso ein Bedürfnis gewesen, sich mit einem Freundeskreis, einer tertulia, zu umgeben. Wenn sie sich so bunt mischte, aus Menschen unterschiedlichster sozialer Stellung, gefiel es Picasso besonders.

Arias genoss den Festtag dann am meisten, wenn er schon mit dem wohleinstudierten Ritual und der gemeinsamen Fahrt zur Arena begann, ob nun Paulo den Wagen lenkte, ein anderer Chauffeur oder, was häufiger geschah, je älter Picasso wurde, Arias selbst. Dann war man immer in Eile, der Kampf begann um vier Uhr nachmittags, der Weg war weit, man wollte nicht wieder, wie beim letzten Mal, zu spät kommen. Die corrida, heißt es, ist die einzige spanische Veranstaltung, die pünktlich beginnt. Und zu einer gelungenen corrida gehört es, vorher die Stiere zu begutachten, ein paar Worte mit den Matadoren zu wechseln und mit dem Züchter zu fachsimpeln, dem ganadero.

Dann wurde also Gas gegeben, Spanisch gesprochen, Spanisch gelacht, über Franco geflucht, von der Heimat geschwärmt, über die Schwächen der französischen Kampfbullen gelästert. Dann schwang bei jedem Satz der Paso doble mit, der zum Stierkampf gehört wie Matador und muleta, jene herausfordernde Mischung aus sentimentalem Ohrwurm und scharfem Rhythmus, die selbst zwei so wenig musikalische Menschen wie Picasso und Arias pfeifen konnten … vielmehr gar nicht anders konnten … denn der Paso doble ist nicht einfach irgendeine Musik, der Paso doble ist eine berauschende Welle, auf der man sich in die Arena tragen lässt, erst recht als Spanier.

Fiesta.

Im Takt des Paso doble füllten sich die Ränge. Kurz vor dem Einzug der Toreros bezog Pablo Picasso seinen Platz in der ersten Reihe, wie immer hatte er sich schöngemacht, in sonnig-schrille Papageienfarben gekleidet oder im schicken Westernstil, den Kopf häufig bedeckt, einmal mit einem andalusischen Sombrero, einmal mit einem Cowboyhut, einmal mit einer Strohvariante, die er der Frau des Gärtners hätte entwendet haben können. Die Sitzplätze in der Arena werden nach den Kategorien sombra, im Schatten und teuer, sol y sombra, Plätze, die zunächst in der Sonne, später im Schatten liegen, und sol, billige Sonnenplätze, vergeben. Picasso saß am liebsten sol y sombra, weil der Einfall des Lichts dort am schönsten ist. Seine Frau Jacqueline und Paulo nahmen rechts und links von ihm Platz, Arias setzte sich neben Jacqueline, es sei denn, sie waren nicht unter sich. »Privat« konnte sich der »berühmteste Mann Frankreichs nach de Gaulle« in der Öffentlichkeit ohnehin seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr bewegen, schon gar nicht beim Stierkampf. Die Lokalblätter kündigten Picassos Erscheinen im Vorfeld an – eine kluge Werbemaßnahme der Veranstalter, denn die Menschen strömten nicht nur herbei, um die Kämpfe mitzuerleben. Viele wollten Picasso aus der Nähe sehen, vielleicht sogar ein Autogramm erjagen. Keineswegs erstaunlich, dass mancher Fotograf Arias für Picassos Leibwächter hielt. Dem Freund gelang es besser als einer professionellen Leibgarde, den Maler beim Betreten und Verlassen der Arena abzuschirmen. Allein wie er den Arm um ihn legte, mit einer Picasso schützenden, den Rest der Welt abweisenden Körperhaltung und seinem ungerührten Blick, zwang er alle Fremden zu Distanz.

Einmal plakatierten sie sogar: Toros con la presencia de Picasso. Stierkampf in Anwesenheit von Picasso. Da ging er zum Stierkampf-Gremium und verbot ihnen diese Formulierung. Die Organisatoren sagten zu ihm: »Aber Sie bringen mindestens so viel Publikum in die Arena wie die Stierkämpfer.« »No, esto no se hace«, erwiderte Picasso. »Nein, so etwas tut man nicht. Ich bin hier nicht derjenige, der die Musik macht.« Ein Organisator sagte auch noch: »Warum zahlen Sie Eintritt? Sie bekommen natürlich eine kostenlose Ehrenkarte.« Picasso sagte: »No, hombre, no. Das ist sehr freundlich von Ihnen, aber man muss immer für die Musiker Eintritt bezahlen, sonst können sie nicht leben, und es wird bald keine Musik mehr geben.«

Wenn Picasso also Freunde und Gäste mitbrachte, Jean Cocteau und dessen Lebensgefährten Jean Marais etwa, den bedeutenden Sammler Douglas Cooper und den späteren Picasso-Biografen John Richardson, seinen Neffen Javier Vilató oder den Maler Édouard Pignon samt Ehefrau Hélène Parmelin, dann saß Arias in der Regel eine Reihe oder zwei hinter seinem Malerfreund, in diskretem Abstand, als suche er nur die Nähe des Menschen Picasso und nicht die des von der Welt hofierten Genies.

Fiesta.

Immer das gleiche Zeremoniell: das Trompetensignal. Dann der Einzug der Toreros im Takt des Paso doble, voran die Matadore, dann die Banderilleros und die Picadore auf ihren Pferden. In kostbaren Brokatgewändern und rosafarbenen Strümpfen schreiten sie aus dem Licht in die Schattenseite, vor die Loge des Präsidenten. Es sind stolze Männer, bejubelt und doch einsam, von einer eigenwilligen Schönheit, mit angespannten Körpern und einem sich über alles hinwegsetzenden Blick. Den Tod herauszufordern ist ihr Beruf.

Die Matadore strecken dem Präsidenten grüßend ihre schwarzen, zweispitzigen Hüte entgegen. Das ist ein Gebot der Höflichkeit. Dann legen sie ihre prachtvoll bestickten Prunk-capas ab, und manchmal übergeben sie den Umhang einem Zuschauer. Das ist ein Freundschaftsbeweis.

Es sind zahlreiche Stierkämpfe dokumentiert, in denen der erste Matador seine Prunk-capa an Picasso weitergab. Der breitete sie vor sich auf der Holzbrüstung aus, dann wechselte er ein paar herzliche Worte mit dem Matador, natürlich auf Spanisch. Spanisch ist, wenn man so will, die Amtssprache in der Arena, auch in Südfrankreich, und auch wenn nur wenige Spanier anwesend sind. Für die Mehrheit der Zuschauer mag der Stierkampf ein buntes Spektakel sein, für manche Touristenbanausen gar einem Zirkus ähneln. Für die anwesenden Spanier ist er, trotz einer engagierten Anti-Stierkampf-Bewegung und ihrer immer lauteren Rufe nach einem Verbot der Gewaltverherrlichung, bis heute eine Art Eucharistie. Papst Pius V. drohte Mitte des 16. Jahrhunderts, die Toreros zu exkommunizieren – sie waren eine zu große Konkurrenz für seine Priester: ein Volksereignis, das Könige und Landarbeiter, Berühmtheiten und Normalsterbliche zusammenschweißte, frivol und tödlich. Für die Exilanten wie Picasso und Arias war er eine Medizin gegen die morriña, ein den Spaniern vorbehaltenes Gefühl, in dem die Worte Sehnsucht und Heimweh mitklingen. Er entführte für ein paar Stunden in die Heimat, selbst wenn es die Nachahmungen in den provenzalischen Städten mit dem Original im Mutterland des Stierkampfs nicht immer aufnehmen konnten. Nicht einmal auf die Stiere war Verlass: Die Franzosen gaben den Tieren vor ihrem Auftritt Abführmittel, um sie zu schwächen, erzählte man sich, sie feilten ihnen die Hörner ab oder ließen Steine auf ihre Köpfe fallen.

Claro, in Spanien ist der Stierkampf eine viel ernstere Angelegenheit. Es mucho más serio. Völlig unvergleichlich. Wer sich den Stierkampf nicht klar vergegenwärtigt, kann die Geschichte Spaniens von 1650 bis zur Gegenwart nicht erfassen, sagte unser Philosoph Ortega y Gasset. Claro, so ist es.

Manchmal schauten wir uns die Stiere hinter der Arena an. Picasso sagte zu mir: »Sieh mal, Arias, viel Fleisch, wenig Muskeln. Man muss die Stiere auf der Weide halten, man darf sie nicht zu üppig füttern. Und sie müssen viel laufen. Hier ziehen sie die Stiere ja wie Milchkühe groß.« Es gab auch ein paar französische Toreros – wie verkleidet sahen die aus. Einmal wollte so ein Franzose den Stier auf sich aufmerksam machen, aber der Stier reagierte nicht. Picasso stand auf und rief ihm über die barrera, die Holzbrüstung, zu: »Sprich Spanisch mit ihm, der versteht kein Französisch.«

Mit einem Matador – sicher nicht zufällig einem der berühmtesten seiner Zeit – verband Picasso eine besonders enge Freundschaft, mit Luis Miguel Dominguín. Wenn er in Nîmes auftrat, dann hatten die Kämpfe Klasse, spanische Klasse. Er war früh zu Ruhm gelangt: Als ein Stier 1947 den damaligen Publikumsliebling Manuel Rodríguez »Manolete« tötete, trat Dominguín an seine Stelle. Obwohl er, wie er in Interviews zum Besten gab, »Sterben für etwas Logisches« hielt, zog er sich 1960 aus der Arena zurück, als 34-Jähriger. »Pablo ist im Grunde ein Torero; auch er kennt die Schmetterlinge, die der Glanz seines Namens anlockt«, schrieb Dominguín in seiner Hommage an Picasso. »Vielleicht besiegelte es unsere Freundschaft, dass wir beide den Glanz unserer Popularität fliehen. Ich bin sicher der einzige Torero, der in Frankreich kämpfte und Picasso keinen Stier ›dedizierte‹.« Seine Prunk-capa übergab er ihm freilich nicht nur einmal – und obwohl die kostbaren Stücke sonst nach dem Kampf an die Toreros zurückgehen, nahm Picasso wenigstens eine mit nach Hause. Sie bekam einen Ehrenplatz, als Sofaüberwurf. Picassos über die Maßen verwöhnter Dackel Lump musste sich mit einer gewöhnlichen capa als Tagesdecke begnügen.

Fiesta.

Ein paar tausend Augenpaare starren gebannt auf das »Tor der Angst«, durch das in wenigen Augenblicken der schwarze Kampfstier galoppieren wird. Der Präsident der corrida wirft den Schlüssel zum Tor aus seiner Loge in die Arena. Einem der berittenen Gerichtsdiener gelingt es, ihn mit seinem Hut aufzufangen. Er reicht ihn an den Arena-Diener weiter und der sperrt das Tor zum toril auf, dem abgedunkelten Verschlag, hinter dem seit Stunden der Stier auf seinen Auftritt wartet, die einen sagen, um ihn zu beruhigen, die anderen, um ihn richtig wild zu machen. Wird ein guter, also ein wilder, ein mutiger Stier herausstürmen? Oder wird er zögern, gar mit den Hufen scharren, was ihn als Feigling entlarven würde? Der Stier hat nie zuvor einen Menschen mit einem so großen roten Tuch gesehen. Etwa zwanzig Minuten, das ist die Regel, hält er dieses tanzende Stück Stoff für seinen eigentlichen Feind. Dann durchschaut das lernfähige Tier das Täuschungsmanöver und stürzt sich – aufs Äußerste gereizt, aber bereits geschwächt – auf den Menschen. Wird der Matador ihn rechtzeitig überlisten? Es geht um sein Leben, bei jedem Kampf aufs Neue.

Fiesta.

Picasso tauchte stets auf eine ganz einzigartige Weise in den Kampf ein, als ob er tief in seiner Seele säße. Während das Publikum jeden Schritt des Matadors grölend kommentierte, mit begeisterten olé-Rufen und von Runde zu Runde enthemmterem Schimpfen und Brüllen, sagte Picasso während der ganzen Zeit kaum etwas, kein olé kam von ihm, kein Pfiff, höchstens ein paar leise Worte und wohldosierter Beifall. Er schien das Geschehen aufzusaugen, still, aber keineswegs regungslos, mit seinem »auf alles neugierigen Blick«, wie Michel Leiris einmal schrieb, »dem aufmerksamsten, beweglichsten und zugleich durchdringendsten, der niemals zur Ruhe zu kommen scheint« und dem kein Detail entging. Die corrida war schließlich während seines gesamten Schaffens eines der Hauptmotive in Picassos Kunst. Der scheinbar so gelassene und hochmütige Umgang des Toreros mit dem Tod faszinierte und erschütterte Picasso zugleich. Die Schnelligkeit und Eleganz des Toreros in der Begegnung mit dem Tier gefielen ihm – und er erkannte sie in sich selbst wieder. »In der Lebhaftigkeit [seiner] Bewegungen und Blicke, in seiner Wachsamkeit, in seinen Reaktionen stecken Geistesgegenwart und Konzentration eines Torero, für den die geringste Unaufmerksamkeit oder Zerstreutheit den Tod bedeutet«, notierte Brassaï in seinen Gesprächen mit Picasso. Jean Cocteau sah in Picasso »Matador und wildes Tier zugleich« und spielte damit wohl auf den Minotaurus an, jenes verletzliche Ungetüm, das den Maler zeitlebens beschäftigte.

Trotz seiner Konzentration auf den Kampf störte Picasso das Toben um ihn herum nicht – im Gegenteil. Er liebte es, »das Volk« um sich zu haben. Als er einmal hörte, dass Fernand Léger – das war vor dem Siegeszug des Fernsehens – sich ein Heimkino hatte einrichten lassen, verstand er die Welt nicht mehr. Der Geruch von Zigaretten, das Rascheln von Bonbontüten, das Lachen und Weinen der Menschen – was wäre Kino ohne diese Kulisse? Das Gleiche galt für den Stierkampf.

Arias konnte Picassos Reaktionen von dessen Rücken ablesen, weil sein eigener sich im selben Augenblick des Schreckens straffte, weil die beiden Spanier synchron die Luft anhielten, wenn ein Torero zu Sturz kam oder die Lage sich sonst wie zuspitzte. Der »Barbier von Vallauris« war in den Arenen fast so bekannt wie Picasso, als einer, der keinen Stierkampf ausließ und der seine Kommentare kühl und pointiert platzierte. Als der Stoß eines Picadors wieder einmal nicht saß und die Menschen ihn verhöhnten – »Schlächterei!« – »In den Fleischwolf mit ihm!« –, sagte Arias: »Die glauben, das ist so leicht, wie die Olive mit einem Zahnstocher aufzuspießen, wenn man einen Aperitif trinkt …« So jedenfalls hielt es Hélène Parmelin amüsiert in ihren Aufzeichnungen fest.

Picasso und Arias teilten, was man im Spanischen afición nennt – Liebe, die Liebe zum Stierkampf. Von früher Kindheit an gehörten los toros in ihr Leben, ihnen konnte ein Torero nichts vormachen, aber das stellten sie nicht zur Schau. Über selbst ernannte aficionados von nah und fern amüsierten sie sich bestenfalls, jene Möchtegerne, die meinten, mit einstudiertem Fachvokabular auftrumpfen zu müssen, und jede verónica zu laut und zu aufgesetzt kommentierten, jene elegante Drehbewegung, mit der der Matador seiner rotgelben capa Leben einhaucht und den Stier in seinen Bann zieht, um ihn dann doch immer wieder ins Leere laufen zu lassen. Manchmal warfen Picasso und Arias sich ob solcher Ahnungslosigkeiten entgeisterte Blicke zu. Diese Menschen zeigten mit ihren technischen Erklärungen und unverständigen Gefühlsausbrüchen ihre Geringschätzung für die Kunst des Stierkampfs, stellte Picasso fest. Genauso hätten die Kunstkritiker der breiten Masse die Malerei fast verleidet. Ein besonderer Dorn im Auge waren ihm nicht spanische aficionados wie Ernest Hemingway. Der war im Sommer 1959 für das Magazin »Life« nach Nîmes gekommen, um über den Wettstreit der beiden ersten Toreros Spaniens, Luis Miguel Dominguín und seines Schwagers Antonio Ordóñez, zu berichten. Sie trugen eine Reihe von corridas mano a mano aus, Kämpfe, die zwei statt der normalerweise drei Matadore gegen sechs Stiere bestreiten.

»O, was für eine vorzügliche verónica.« – »Olé, olé. Greif an.« Hemingway kehrte einmal mehr den aficionado heraus. Picasso hielt ihn schlicht für einen Scharlatan, der offenbar nicht verstand, worauf es beim Stierkampf ankam, und mochte nichts mit ihm zu tun haben. Völlig verspielt hatte er, so erinnert sich John Richardson, als er stramm salutierte, während die Musikkapelle die Marseillaise blies und das Publikum in der Arena aufstand. Er bemerkte schnell, dass er damit allein war, zog seine Hand langsam, als ob sie dadurch unsichtbar würde, von der Stirn und ließ sie in seine Hosentasche sinken. Picassos stiller Spott war ihm gewiss.

Einige Male gingen wir zum Stierkampf, um Luis Miguel Dominguín anzuschauen. Nach dem Kampf beurteilten wir, como toreó – wie er kämpfte. Picasso sagte: »Hör zu, Dominguín, Arias und mich kannst du nicht täuschen. Wenn du die Aufmerksamkeit des Stieres auf dich lenkst, machst du einen Schritt zurück anstatt nach vorn. So verlierst du dein Glück. Der Torero muss einen Schritt nach vorn machen, auf den Stier zugehen. Nur so kann er dem Stier den Weg abschneiden und das Glück auf sich lenken. Wenn er hingegen zurücktritt, verliert er das Glück.« Das hat Dominguín oft gemacht. Dominguín hat uns als Mormonen, also als Fundamentalisten, beschimpft. Aber Picasso hatte ganz recht mit seiner Kritik.

Fiesta.

Der Matador tritt vor die Loge des Präsidenten und zieht seinen Zweispitz. Damit erbittet er die Genehmigung, den Stier töten zu dürfen. Das letzte und entscheidende Drittel des Kampfes beginnt. Bevor er sich den toro vornimmt, widmet der Matador ihn einem anwesenden Gönner, einer schönen Frau, einer Berühmtheit oder einem Freund – symbolisch natürlich. Als Zeichen dafür wirft er dem Geehrten seinen Hut zu. Wenn der tote Stier aus der Arena gezogen wird, geht der Hut an den Matador zurück, zusammen mit einem Geschenk.

Die Toreros haben Picasso oft vor dem tercio de muerte, dem entscheidenden Drittel, ihren Stier gewidmet. Picasso zeichnete manchmal etwas auf die montera, so heißt dieser Hut, und nach dem Kampf warf er ihn zurück. Einmal schickte ihm ein Torero aus Murcia seinen Hut hinauf. Er zeigte mir den Hut nachher – Picasso hatte ihn sogar signiert. Ich habe ihm geraten, gut darauf achtzugeben, weil er nun sehr wertvoll sei, und ihn bloß nicht zu verkaufen. Jahre später rief er mich dann aus Spanien an und erzählte mir, dass er den Hut doch verkauft habe. Ich fragte: »Warum?« Er antwortete: »Ein Amerikaner wollte ihn haben. Ich habe mir dafür ein Haus gekauft.«

Fiesta.

Der Austausch mit den Toreros war eine wichtige Inspiration in Picassos Leben. Nicht immer zeichnete er sein Dankeschön, manchmal warf er auch seine Armbanduhr in die Arena. John Richardson erinnert sich an ein einfaches, eigentlich wertloses Modell – mit einem besonderen Zifferblatt. Statt der Zahlzeichen zeigten zwölf Buchstaben die Zeit an. P-a-b-l-o-P-i-c-a-s-s-o. Jean Cocteau, der an diesem Tag neben dem angebeteten Freund saß, wollte nicht hintanstehen und warf seine goldene Rolex hinterher. Und gleich darauf warf Cocteaus Mäzenin Francine Weisweiller auch noch ein Paar wertvoller Ohrringe in die Arena.

Wenn die corrida in so ausgelassener Stimmung ausklang, wurde nachher gefeiert. In La Castille beispielsweise, dem Schloss von Douglas Cooper und John Richardson, zwischen den Arenen von Nîmes und Arles gelegen. Die beiden waren äußerst großzügige Gastgeber. An einem Stierkampfsonntag im Jahr 1959 hatten sie in der alten Seidenraupen-Scheune neben dem Schloss eine üppige Variation kalter Speisen bereitstellen lassen, denn man wusste vorher nie, wie viele Gäste sich schließlich einfinden würden. Die Hauptdarsteller, Picasso und Cocteau, brachten jeder ihre Entourage mit. Allein zu Picassos engerem Gefolge gehörten an jenem Abend neben Jacqueline und Paulo auch dessen Frau Christine,Paulos Saufkumpan Baudouin und Picassos Neffe Javier Vilató, dann Picassos Freund und Sekretär Jaime Sabartés, der Schriftsteller Michel Leiris mit Ehefrau Louise, Stieftochter und Geschäftspartnerin von Picassos wichtigstem Händler Daniel-Henry Kahnweiler, dann Édouard Pignon und Hélène Parmelin, der amerikanische Fotograf David Douglas Duncan, ein befreundeter Druckgrafiker und natürlich auch Eugenio Arias. Wenn er bei ähnlichen Gelegenheiten seine Ehefrau mitbrachte, pflegte Picasso zu scherzen: »Arias, setze deine Frau neben Cocteau. Dann besteht keine Gefahr …«

Nach dem Stierkampf wurde manchmal gefeiert. Wir tranken Wein aus dem porrón, einer typisch spanischen Karaffe. Die Franzosen wollten es uns gleichtun, aber sie stellten sich ungeschickt an. Picasso sagte dann zu mir: »Arias, trink du, du hast einen langen Arm.« Und ich trank und trank und bewegte dabei den Arm auf und ab und traf mit dem Weinstrahl trotzdem immer in meinen Mund. So wie es eben spanische Sitte ist. Cocteau und die anderen verschütteten den ganzen Wein über ihr Hemd.

Der Stierzüchter Jean Lafont brachte an jenem Abend spanische Roma aus Saintes-Maries-de-la-Mer mit. Das war die Pilgerstätte der Sinti und Roma aus aller Welt, aus Osteuropa, vom Mittelmeer, Indien und natürlich auch aus Spanien.

Die Gruppe spielte auf ihren Gitarren und tanzte – Picasso zu Ehren – den cante jondo, der die Musik der Roma und ihre indische Tradition mit dem andalusischen Volkslied zu einem Feuerwerk der Leidenschaft verbindet. Man sagt Picasso vieles nach. Dass er keinen Sinn für Musik hatte, beispielsweise. Andererseits, dass »Zigeunerblut« durch seine Adern floss. In Chupa y Tira, dem Armenviertel seiner Geburtsstadt Málaga, verkehrte der junge Pablo viel mit den Nichtsesshaften. Sie weihten ihn nicht nur in die Geheimnisse des cante jondo ein, dieses Verwandten des Flamenco, sondern auch ins Rauchen, sogar mit der Zigarette im Nasenloch. »Los gitanos haben mir unheimlich viele Tricks beigebracht«, pflegte er augenzwinkernd zu sagen, immer noch stolz darauf, was er hinter dem Rücken seiner Eltern getrieben hatte.

Man sagt Picasso auch nach, dass er kein einfacher Gast war und der Gastgeber beim Erstellen der Tischordnung außerordentliches Feingefühl beweisen musste. Der Abend konnte im Unglück enden, wenn der Künstler die anwesenden Gäste, oder nur einen davon, nicht leiden konnte. An jenem Abend jedoch fühlte der damals immerhin 78-Jährige sich so wohl, dass er in den tragisch-lustvollen Schreigesang des cante jondo einstimmte, aufstand und tanzte. Picasso ließ sich vom duende forttragen, jener von García Lorca beschworenen spirituellen Kraft, die vor allem die Roma Andalusiens in Trance zu versetzen vermag.

An anderen Tagen, wenn Picasso nachdenklicher gestimmt war, wollte er die sardana tanzen und erzählte den Gästen, wie sehr er diesen rituellen katalanischen Tanz liebte, jenen »Dialog der Seelen«, dessen strengen Rhythmus und komplizierte Schrittfolge man im Blut haben muss, um ihn zu verstehen – und zu mögen. »Die sardana ist auch eine sehr ernste Angelegenheit! Und eine schwierige! Man muss die Schritte genau zählen. In jeder Gruppe gibt es einen Anführer, der es für die andern tut«, wusste Picasso. Obwohl in Andalusien geboren, verstand er sich als Katalane. Die meisten Gäste schauten ihn durchaus freundlich, aber verständnislos an. Selbst der Kastilier Eugenio Arias konnte nichts mit der sardana anfangen. Und das, obwohl sie im nationalistischen Franco-Spanien – wie alles Katalanische und überhaupt alles Regionale – verboten war und ihn schon aus Protest gereizt haben müsste. Arias war Kastilier, und Franco hatte alles Kastilische zur »nationalen Leitkultur« erhoben. Doch das berührte Arias nicht, die sardana blieb ihm fremd. »Dieser Tanz schafft eine Gemeinschaft, in der alle Klassenunterschiede aufgehoben sind. Reich und Arm, Jung und Alt tanzen zusammen«, erklärte Picasso einmal seinem Freund Brassaï. »Der Briefträger mit dem Bankdirektor und die Dienstmädchen Hand in Hand mit ihren Herrschaften …« Auch die corrida – bis ins 18. Jahrhundert ein rein aristokratisches Vergnügen – war seit dem Aufstieg der Bourbonen in Spanien zu einem alle Schichten verbrüdernden Volksfest geworden. Arias überzeugte dieser Vergleich nicht. Für ihn fehlten der sardana Witz, Schmelz und Erotik, und er verglich sie mit den Leibesübungen von Nonnen.

Tatsächlich fanden diese einmal mehr, einmal weniger rauschenden Feste seltener statt, als man annehmen möchte. Viel häufiger wechselte man nach dem letzten Kampf gerade noch ein paar Worte ohne große Bedeutung – melancholische Momente nach dem Höhepunkt, wie der Abschied von der heimlichen Geliebten, der jedes Mal wieder etwas Endgültiges hat. Dann trat man die Heimreise an, die Reise zurück in das französische Exil. Von Picasso weiß man, dass er manchmal mehrere Tage brauchte, um wieder in seine Alltagsstimmung zu finden.

Picasso erzählte gern die Geschichte vom Spanier, der einen Freund trifft. »Wohin gehst du?«, fragt er ihn. Er ist in bester Laune und antwortet: »Zum Stierkampf.« Am Ende des Tages treffen die beiden wieder aufeinander. Der eben noch Lachende macht jetzt eine finstere Miene. »Wo kommst denn du her?«, fragt der Freund. Der antwortet mit Verzweiflung in der Stimme: »Vom Stierkampf.«

Immer wieder gelang es Picasso, sich vor dem Loch zu retten, in das er nach einer corrida zu fallen drohte, indem er sich in seine Arbeit stürzte. So entstanden wichtige Werke, 1957 zum Beispiel, nach den Kämpfen in Arles, eines der schönsten der Stierkampf- und Kunstgeschichte. Picasso hatte sich zwei Tage lang zurückgezogen. Am dritten Tag schuf er, wie der Fotograf David Douglas Duncan staunend feststellte, völlig ins Geschehen versunken in nur drei Stunden an die dreißig Kupferplatten. »Die corrida von Arles war von Neuem ins Leben gerufen.« Von der Weide der kampftüchtigen Stiere bis zum triumphalen Abzug des siegreichen Matadors aus der Arena hielt Picasso den gesamten Ablauf des Spektakels fest. »Ich verbringe Stunden um Stunden«, sagte Picasso einmal, »indem ich während des Zeichnens meine Kreaturen beobachte und darüber nachdenke, was für verrückte Dinge sie machen. Das ist im Grunde meine Art, Fiktion zu schreiben.« Sein Torero glich dann häufig seinem Freund Luis Miguel Dominguín: »Ich kann nichts machen, Dominguín erscheint immer in meinen Zeichnungen, ob ich es will oder nicht.« Die so entstandenen Aquatinta-Radierungen gingen als die Tauromaquia in die Kunstgeschichte ein und schmückten das Buch Die Kunst des Stierkampfs des berühmten Matadors Pepe Hillo, der genau achtzig Jahre vor Picassos Geburt in der Arena von Madrid zu Tode gekommen war.

Von manchen Kämpfen ging Picasso mit einem abgeschnittenen Ohr des toten Stiers aus der Arena. Der Matador hatte es ihm überreicht, und natürlich wusste er um die historische Bedeutung dieses Geschenks. Als Toreros noch keine großverdienenden Stars, sondern arme Teufel waren, gestand man ihnen nach einem guten Kampf das Ohr ihres Opfers zu. Damit gehörte ihnen der ganze Tierkörper, den sie als Schlachtfleisch verkaufen durften. Gut möglich, dass Picasso sich in einem solchen Moment an seine eigene Armut als junger, noch unbekannter Künstler erinnert fühlte.

Wenn Picasso, aus Gesundheitsgründen oder weil er andere Verpflichtungen hatte, einen Kampf versäumte, brachte sein Freund Arias ihm eine Erinnerung mit, einmal sogar die Hoden des Stiers, Symbol strotzender Manneskraft. Die gehaltvollen Drüsen wurden frittiert und von den beiden Männern gemeinsam verspeist.

Ob Arias bewusst war, wie unausgeglichen Picasso vor und nach dem Ereignis war, und erst recht, wenn er es versäumte? Schließlich gehörten Lebenszweifel und Depressionen nicht zum Erfahrungsschatz des Friseurs. Allüren? Sich so einen Luxus zu leisten kam ihm gar nicht erst in den Sinn.

Nur Picassos engste Familienmitglieder erlebten – und erlitten –, in welche Nöte der Künstler vor dem Stierkampf geriet, wie er sich zwischen Vorfreude und depressiver Rückzugsstimmung aufrieb. Seine einstige Lebensgefährtin Françoise Gilot beschrieb das Chaos der Gefühle in ihren Erinnerungen. Picasso habe sich immer so lange auf die corrida gefreut, bis es an der Zeit war, Eintrittskarten zu bestellen. Dann packten ihn die Zweifel. »Ihr wollt mich zum Märtyrer machen. Ihr wollt, dass ich zu den Stierkämpfen gehe. Nun, ihr werdet mich nicht zum Märtyrer machen. Nicht mehr. Wir werden nicht gehen.« Natürlich fuhr man schließlich doch zu den Kämpfen – wehe, wenn nicht! –, ging dem Künstler im Vorfeld aber aus dem Weg. Nicht einmal arbeitsfähig sei er an diesen Tagen gewesen.

Wenn er aus gutem Grund doch einmal eine corrida auslassen musste, rettete er sich in die Arbeit. Brassaï fragte ihn im Mai 1960, ob er immer noch mit der alten Begeisterung Stierkämpfe sehe. »O ja, leidenschaftlich gern«, antwortete Picasso, »manchmal kann ich nicht hingehen, dann bin ich in Gedanken in der Arena, höre den Paso doble, sehe die Menge, den Einzug der cuadrilla und den ersten Stier, der sich auf die Picadore stürzt … Eines Tages war ich so traurig, dass ich einen Stierkampf verpassen musste, dass ich mir alle Stadien des Kampfes vorgestellt habe. Auf diese Weise bin ich mitten in die corrida hineingeraten … Seit einigen Monaten mache ich jeden Nachmittag mehrere Tuschzeichnungen …« Picassos Besessenheit endete erst 1970, im Alter von neunundachtzig Jahren, mit dem Schwarzen Torero, einem späten Meisterwerk, das er nach seinem letzten Besuch einer corrida in Fréjus schuf. Arias war natürlich an seiner Seite.

IIBegegnung in Toulouse

Am 9. Dezember 1945 feierte eine Spanierin Geburtstag, die schon zu Lebzeiten ein Mythos war. La Pasionaria wurde fünfzig. Dolores Ibárruri, wie »die Leidenschaftliche« mit bürgerlichem Namen hieß, hatte im Spanischen Bürgerkrieg die republikanischen Truppen mit ihren kämpferischen Radioansprachen und unerschrockenen Auftritten an vorderster Front ermutigt. Ihr no pasarán! war zum Schlachtruf gegen die franquistischen Angreifer geworden. Sie werden nicht durchkommen! Sie selbst war vor der endgültigen Niederlage der Republikaner im letzten Moment über Marseille nach Paris entkommen, den Zweiten Weltkrieg hatte sie in Moskau erlebt – eine stalinergebene Genossin. Nun war Frankreich bereits seit mehr als einem Jahr von den nationalsozialistischen Besatzern befreit. Fast auf den Tag genau sieben Monate waren seit Hitlerdeutschlands bedingungsloser Kapitulation vergangen.

Zwei Spanier im Exil

Es lag nahe, dass Dolores, wie sie sich am liebsten nennen ließ, ihren Geburtstag ausgerechnet in Toulouse feierte. Die Industriestadt am Fuß der Pyrenäen galt als la ville la plus rouge de France und als Zentrum der spanischen Exilanten. Vorübergehend hatte hier nicht nur das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Spaniens Zuflucht gefunden – La Pasionaria hatte sie 1921 mitgegründet und führte sie seit 1942 an –, sondern auch die Sozialisten- und Anarchistenführer. Und hier in der »roten Stadt« hielten sie in der unmittelbaren Nachkriegszeit ihre wichtigsten politischen Treffen und Feiern ab. Versammlungen, die von der Hoffnung geprägt waren, bald in die spanische Heimat zurückkehren zu können. Dass Franco weitere dreißig Jahre an der Macht bleiben würde, damit rechnete zu diesem Zeitpunkt niemand.

Unter die Geburtstagsgäste der Pasionaria mischte sich auch Pablo Picasso, kahlköpfig neuerdings, von den quer über den Schädel drapierten Haarsträhnen hatte er sich gegen Kriegsende endgültig getrennt. In seiner Pelzjacke, die wie von einem Hirten geborgt wirkte, sah er jung und lebhaft aus, trotz seiner vierundsechzig. Picasso war mit Jaime Sabartés nach Toulouse gereist, seinem Jugendfreund und Sekretär, auch um das Hôpital de Varsovie zu besuchen. Es war ursprünglich als Krankenhaus für alle im Bürgerkrieg verwundeten Republikaner gegründet worden, hatte sich aber in eine Anlaufstelle für Kommunisten gewandelt. Auch LaPasionaria hatte sich dort behandeln lassen. Picasso blieb bis in die späten Fünfzigerjahre ein wesentlicher Financier des Varsovie. Dann gab die französische Regierung an, es als kommunistische Frontorganisation enttarnt zu haben, als Versteck für sowjetische Geheimagenten, Treffpunkt der seit 1950 auch in Frankreich illegalen spanischen KP, als Waffenarsenal und Geldwäscherei, und ordnete seine Schließung an. Wie genau Picasso hinter die Kulissen geblickt hatte, ist bis heute fraglich.

»Pablo, qué haces aquí?« – »Pablo, was machst du hier?«, rief La Pasionaria als sie Picasso unter den Gästen entdeckte. Er war unbemerkt am Ehrenkomitee vorbeigekommen und im Begriff, sich zu den Chauffeuren, den »einfachen Genossen«, zu setzen. Dolores, wie immer in einem ihrer charakteristischen schwarzen Kleider, ging um den Tisch herum, begrüßte den Landsmann mit einer überschwänglichen Umarmung, verwickelte ihn in ein Gespräch und nickte – ganz Gastgeberin – zwischendurch Neuankömmlingen zu, ihrem Nachfolger Santiago Carrillo etwa. Ihre Aufmerksamkeit blieb trotzdem bei dem Künstler, der seit gut einem Jahr das wahrscheinlich prominenteste, sicher propagandawirksamste Mitglied der französischen KP war, zu diesem Zeitpunkt die stärkste Partei Frankreichs. La Pasionaria wusste genau, wie sehr Picasso Festivitäten dieser Art verabscheute. Sie hielten ihn von der Arbeit ab. Umso mehr freute sie sich, dass er gekommen war, um sie persönlich zu beglückwünschen.

Als ein junger Mann auf sie zukam, Mitte dreißig, eine Baskenmütze auf dem Kopf, in den Augen ein schelmisches Lächeln, sehr selbstsicher, sehr in sich ruhend, sehr spanisch, umarmte Dolores ihn ebenso überrascht und herzlich wie wenig vorher Picasso. Der Kamerad aus dem Bürgerkrieg hieß Eugenio Arias und hatte mit ihr auf den Schlachtfeldern Kastiliens, Aragoniens und Kataloniens gegen den Faschismus gekämpft.

In Toulouse traf ich Picasso zum ersten Mal. Er stand neben der Pasionaria, als sie mich umarmte. Natürlich erkannte ich Picasso sofort; wir alle kannten Picassos Gesicht, seine sprühenden Augen. Ich sprach ihn nicht an, claro, ich bin ja diskret. Wir schüttelten einander nur die Hände. Wie das Leben spielt: La Pasionaria, la pobre, was für eine intelligente, mutige Frau. Als sie starb, la pobre, konnte ich nicht zu ihrer Beerdigung gehen.

Seit der Befreiung Frankreichs war Pablo Picasso nicht mehr »nur« ein weltberühmter Maler, unverständlich, gar skandalös für die einen, genial für die anderen. Nun feierte man ihn auch als politischen Helden, selbst wenn er für viele aus dem französischen Establishment weiterhin der von der Polizei überwachte Fremde blieb; l’émigré. »Du bist«, spottete später Jean Cocteau, »der erste kommunistische König.« Sein Widerstand gegen den Faschismus Francos und Hitlers und die Tatsache, dass er im besetzten Paris geblieben war, während Zeitgenossen wie Léger, Max Ernst,Chagall oder Mondrian nach Amerika oder Mexiko geflohen waren, hatten den Schöpfer von Guernica zum internationalen Symbol der wiedergewonnenen Freiheit gemacht. Für viele war er in der unmittelbaren Nachkriegszeit eine moralische Instanz, Paul Éluard, Résistance-Mitglied und Picassos enger Freund, hielt ihn für einen der wenigen Maler, die sich während der Besatzungszeit anständig benommen hatten. Er habe sich nicht von den Deutschen kaufen lassen und der Résistance-Bewegung immer geholfen, schrieb Éluard1944 an den späteren Picasso-Biografen Roland Penrose. So habe er bereitwillig jeden bei sich aufgenommen, den seine Freunde ihm schickten, ob er ihn kannte oder nicht.

Über Arias berichteten keine Zeitungen, ihm setzte man kein Denkmal. Doch was der Spanier seit dem Ausbruch des Bürgerkriegs 1936 erlebt und wie er sein Leben für sein Volk riskiert hatte, mache ihn zu einem Alltagshelden, anonym, aber authentisch. Während Picasso, wie er sagte, seine »Kunst als Waffe des Angriffs und der Verteidigung gegen den Feind« betrachtete und seinen acte de résistance