9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Penguin Verlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

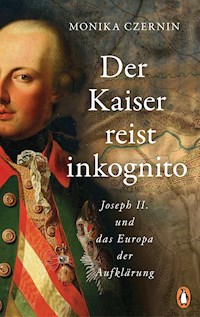

Ohne Pomp und großes Gefolge durch Europa: Die faszinierende Geschichte des Habsburger Kaisers Joseph II. – Ausgezeichnet mit dem Friedrich-Schiedel-Literaturpreis 2023

Ende des 18. Jahrhunderts geraten die europäischen Monarchien ins Wanken. Der Sohn Maria Theresias, Kaiser Joseph II., erkennt den Reformbedarf und greift begierig die Ideen der Aufklärung auf. Ohne Pomp und großes Gefolge – inkognito – bereist er sein riesiges Reich. Mit eigenen Augen sieht er, wie seine Untertanen leben, unter Frondiensten leiden, hungern. Er trifft einfache Menschen ebenso wie Fürsten und Könige, besucht Krankenhäuser und Fabriken, immer auf der Suche nach neuen Erkenntnissen für den Aufbau seines modernen Staates. Bei seiner Schwester in Versailles sieht er die Französische Revolution heraufziehen. Am Ende hat Joseph II. ein Viertel seiner Regierungszeit unterwegs verbracht. Monika Czernin schildert einen außergewöhnlichen Herrscher, der seiner Zeit in vielem voraus war.

»Vielleicht der vollkommenste aufgeklärte Herrscher in der europäischen Geschichte.« A. C. Macartney

Eine der 100 Literatur-Empfehlungen für 100 Jahre eines Lebens im Magazin der »Süddeutschen Zeitung« vom 25. Februar 2022

Sommer-Lesetipp des österreichischen Bundespräsidenten

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 491

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Ohne Pomp und großes Gefolge durch Europa – die faszinierende Geschichte des Habsburger Kaisers Joseph II.

Ende des 18. Jahrhunderts geraten die europäischen Monarchien ins Wanken. Der Sohn Maria Theresias, Kaiser Joseph II., erkennt den Reformbedarf und greift begierig die Ideen der Aufklärung auf. Ohne Pomp und großes Gefolge – inkognito – bereist er sein riesiges Reich. Mit eigenen Augen sieht er, wie seine Untertanen leben, unter Frondiensten leiden, hungern. Er trifft einfache Menschen ebenso wie Fürsten und Könige, besucht Krankenhäuser und Fabriken, immer auf der Suche nach neuen Erkenntnissen für den Aufbau seines modernen Staates. Bei seiner Schwester in Versailles sieht er die Französische Revolution heraufziehen. Am Ende hat Joseph II. ein Viertel seiner Regierungszeit unterwegs verbracht. Monika Czernin schildert einen außergewöhnlichen Herrscher, der seiner Zeit in vielem voraus war.

MONIKA CZERNIN

Der Kaiser

reist

inkognito

JOSEPH II. UND DAS EUROPA

DER AUFKLÄRUNG

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.

Copyright © 2021 Penguin Verlag

in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,

Neumarkter Straße 28, 81673 München

Lektorat: Regina Carstensen

Karten: Birgit Kohlhaas, kohlhaas-buchgestaltung.de

Covergestaltung: Favoritbuero, München

Covermotiv: Porträt Kaiser Josephs II. (1741–1790)

von Joseph Hickel (Böhmisch Leipa 1736–1807 Wien),

Dorotheum Wien, Auktionskatalog 22. 10. 2019;

Großfürstentum Siebenbürgen [B IX a 715],

Josephinische Landesaufnahme (1769–1773),

Österreichisches Staatsarchiv

Satz: Leingärtner, Nabburg

ISBN 978-3-641-20911-7V004

www.penguin-verlag.de

Für meinen Vater, Vinzenz Czernin, der mich reisen lehrte und meine Leidenschaft für die Geschichte Europas grundgelegt hat. Und für meinen Mentor und Freund Remo Largo, der das Erscheinen dieses Buches noch so gerne erlebt hätte.

Es ist der Welt nicht gegeben, sich zu bescheiden: den Großen nicht, dass kein Missbrauch der Gewalt stattfinde, und der Masse nicht, dass sie in Erwartung allmählicher Verbesserungen mit einem mäßigen Zustande sich begnüge. Könnte man die Menschheit vollkommen machen, so wäre auch ein vollkommener Zustand denkbar; so aber wird es ewig herüber- und hinüberschwanken, der eine Teil wird leiden, während der andere sich wohl befindet, Egoismus und Neid werden als böse Dämonen ihr Spiel treiben, und der Kampf der Parteien wird kein Ende haben.

Johann Wolfgang von Goethe im Gespräch mit Johann Peter Eckermann, 25. Februar 1824

Wirf dich ins Weite, wirf dich ins Leere,

Nur Ferne gewinnt dich dir selber zurück!

Stefan Zweig, »Hymnus an die Reise«, 1909

Inhalt

Prolog

1764 Frankfurt

Nie mehr eine Hofreise

1768 Banat

Wie unzählige Bittsteller die Wahrnehmung verändern

1769 Italien

Ein Mark Aurel der Aufklärung

1769 Neisse

Das erste Gipfeltreffen aufgeklärter Herrscher

1771 Böhmen und Mähren

Hungersnot und Leibeigenschaft

1773 Siebenbürgen und Galizien

Immer fremder, immer schwieriger

1777 Frankreich

»Die Revolution wird grausam sein«

1781 Die Österreichischen Niederlande

Ungeduld macht blind

1787 Russland

Ein mephistophelischer Pakt

Epilog

Quellen

Dank

Zeittafel

Anmerkungen

Prolog

Inmitten des feuchten, düsteren Verlieses kniet ein junger Mann auf dem nackten Boden. Durch die wenigen Fenster dringt fahles Licht ins Innere, das sich an den vielen Spinnweben bricht und für einen trügerischen Glanz sorgt. Es tropft von der Decke, ein monotoner, folternder Rhythmus. Der Mann liegt in Ketten, schweren Eisenketten, die bei jeder Bewegung über den Stein scheuern und mit einem großen Ring an der Kerkermauer angebracht sind. Er kann sich kaum rühren. Im Raum sind nur sein Atem und das Tropfen zu hören, während von weiter weg die Schreie der Gefolterten zu ihm herüberdringen. Sein Gewand – und das ist das Seltsame – ist weder verschlissen noch schmutzig. Ein paar frische Flecken, die die Ketten und der schmierige Boden hinterlassen haben, ansonsten goldene Knöpfe, feinstes Tuch, eine weiße Generalsuniform. Einzig hochgestellte Persönlichkeiten, solche, die nie und nimmer in den Verliesen der schauerlichen Festung Spielberg in Brünn inhaftiert wurden, durften ein Gewand wie dieses tragen. Und noch etwas ist ungewöhnlich. Die Gesichtszüge und Hände des Angeketteten sind fein und elegant, womöglich von hoher Geburt. Wer ist der Mann?

Jetzt hört man Schritte, eilige Schritte. Zwei Männer, ebenfalls in Uniform, und ein Kerkermeister.

»Majestät, es reicht!«, sagt der eine.

»Bitte …«, der andere.

Betreten versuchen sie seinem Blick auszuweichen, während der Kerkermeister die Ketten löst. Nur er, der die Gesichter der Gepeinigten gut kennt, die anfängliche Verzweiflung und später die von den Martern toten Blicke, sieht ein Erkennen von Erniedrigung und Pein in den Augen des hohen Mannes aufblitzen. Nie wird er dieses Antlitz vergessen.

Der Kaiser – denn kein anderer ist es, der sich sehr zum Missfallen seiner Entourage dieser Tortur unterzogen hat – erhebt sich, klopft seinen Rock aus und streckt seinen Rücken. Ein Schauder läuft durch seinen ganzen Körper, er fröstelt bis ins tiefste Innere seiner Seele. Erst als er hinter seinen Begleitern hinaus ins Freie tritt, spürt er die Wärme des zu Ende gehenden Tages. Voll wiedergefundener Lebensfreude besteigt er sein Pferd, gibt ihm die Sporen und galoppiert vor den Kutschen seiner Reisebegleiter in Richtung Horizont. Es ist die erste Reise des jungen Herrschers inkognito durch Europa. Im Ausland nannte er sich Graf von Falkenstein, und so wurde er unter diesem Titel in ganz Europa berühmt, ja, es bürgerte sich ein, ihn ganz allgemein so zu bezeichnen.

Welch eine Szene!1 Die, die sie miterlebt oder auch nur davon gehört hatten, sprachen entweder mit Irritation oder Ehrfurcht von dem Ereignis im Sommer 1766. Ein Kaiser in Ketten? Freiwillig das Los gemeiner Verbrecher erduldend? Auch wenn nur für einige Stunden? Wo und wann hatte es so etwas gegeben? Im ausgehenden 18. Jahrhundert, in jenen Jahren vor dem Ausbruch der Französischen Revolution, als es in Europa gärte, als die scheinbar so festgefügte Ordnung des Ancien Régime und der barocken Höfe überall Risse bekam und mit dem Sturm auf die Bastille 1789 schließlich in Brüche ging. Nur eine geschichtsvergessene Zeit kann leugnen, dass die Krisen und Verwerfungen, die wir gegenwärtig in Europa erleben, keine Vorläufer haben. So wie heute schienen damals die alten Gleichungen nicht mehr aufzugehen. Hier ein von Gott eingesetzter Monarch, dort sein fügsames Volk. Hier Prunk und Etikette, dort Mittellosigkeit und Schicksalsergebenheit. Hier die Macht der Grundherren, dort die Ohnmacht der Leibeigenen. Hier die reiche Kirche, dort die armen Sünder. Überall Oben und Unten.

Dabei hatten die Aufklärer, jene kühnen Denker der Epoche, die Glückseligkeit aller Menschen zur Maxime erhoben, nicht einfach als hohle Phrase, sondern als Herausforderung an die Politik. Vernunft und Wissenserwerb, Toleranz und Bürgerrechte sollten fortan die Grundlage für die als dringend erachteten Reformen dienen. In der Theorie waren derlei Postulate schnell in die Welt hinausposaunt – sie umzusetzen war eine ungleich schwierigere Aufgabe. Schon weil die Ungleichheit zum Signum der Epoche gehörte. Die Ungleichheit der Stände – soziale Klassen sollte es erst später geben – und die daraus resultierenden Lebensläufe. Die unterschiedliche Entwicklung von Städten und ländlichen Regionen. Dazu die Unterschiede der vielen verschiedenen Distrikte, Länder und Herrschaftsgebiete, die Europa wie einen bunten Flickenteppich aussehen ließen. Am heterogensten war die Habsburgermonarchie, ein unübersichtliches Länderkonglomerat, das nur durch die habsburgische Dynastie zusammengehalten wurde und immer wieder in höchst unterschiedliche Territorien mit eigenen Eliten, Gesetzen, Sprachen und Entwicklungsstadien zu zerfallen drohte.

Aber auch das Römisch-Deutsche Reich, dessen Kaiser der in Ketten gelegte fünfundzwanzigjährige Mann war, bestand aus einem Sammelsurium von Ländern, die mehr oder weniger lärmend auf ihre jeweilige Unabhängigkeit pochten. Der Kaiser nannte sich Joseph II., war seit einem Jahr im Amt und sollte mit seinen Herrschaftspraktiken noch zahlreiche Fürsten und Untertanen in ganz Europa in Staunen versetzen. Neben dem Heiligen Römischen Reich, für das die Habsburger seit dem 15. Jahrhundert fast ununterbrochen den Kaiser stellten, regierte er gemeinsam mit seiner Mutter Maria Theresia, einer Erzherzogin von Österreich, auch noch das Habsburgerreich, das nur zum Teil zum Römisch-Deutschen Reich gehörte.2

Das ist mehr als kompliziert! Vieles von der Lebenswelt des 18. Jahrhunderts, das uns heute so fremd erscheint, können wir nur mit Mühe verstehen. In diesem Fall hilft es, sich in eine Landkarte aus der Mitte des 18. Jahrhunderts zu vertiefen und die unübersichtlichen Grenzverläufe zu studieren. Diejenigen des Habsburgerreichs überlappen sich nur teilweise mit denjenigen des Heiligen Römischen Reichs, das eine Unzahl weiterer Länder auf sich vereint. Letzteres grenzt im Westen an das Königreich Frankreich, im Norden an das von Dänemark, im Osten an das von Polen und an das Königreich Ungarn, welches Teil des Habsburgerreichs, nicht aber des Römisch-Deutschen Reichs ist. Zu Österreich und dem Heiligen Römischen Reich gehören die Erzherzogtümer ob und unter der Enns (Ober- und Niederösterreich), die Herzogtümer Steiermark, Kärnten und Krain, die Grafschaft Tirol mit Vorarlberg, die Grafschaft Görz, Inneristrien und die Hafenstadt Triest, Streubesitz im Breisgau, Schwaben und Elsass. Zu Österreich, nicht aber zum Römisch-Deutschen Reich zählen der weitaus größere Teil der habsburgischen Länder: Schlesien, Kroatien, Slawonien, Dalmatien und das von den Türken zurückeroberte Siebenbürgen sowie das Banat. Das Königreich Böhmen samt der Markgrafschaft Mähren genießt eine Sonderstellung. Außerdem befinden sich noch beträchtliche Gebiete in Italien (etwa das Herzogtum Mailand und Modena) und schließlich die Österreichischen Niederlande unter Habsburgischer Oberherrschaft. Die Osmanen beherrschen das ganze südöstliche Mittelmeer, haben ihre größte Ausdehnung während der Türkenkriege jedoch längst eingebüßt. Und noch weiter im Osten schließt – so weit das Auge reicht – das schier unendlich große Zarenreich an. Das ist in etwa das geografische Spektrum, innerhalb dessen sich diese Erzählung hier abspielt.

Regieren war im ausgehenden 18. Jahrhundert keine einfache Sache, es reichte nicht, auf die Jagd zu gehen und Staatsbankette zu geben, wie man es Josephs Großvater nachsagte. Um genau zu sein: Die Aufgabe, die der Enkel Kaiser Karls VI. zu übernehmen sich anschickte, war überaus schwierig und verzwickt, auch wenn er als aufgeklärter Monarch wie alle, die sich zur geistigen Avantgarde der Epoche zählten, annahm, dass eine vernunftorientierte Politik Vorurteile und Aberglauben beseitigen und die menschlichen Verhältnisse in rationaler Weise neu zu ordnen imstande wäre. Doch das Römisch-Deutsche Reich bestand aus einem schwer zu kontrollierenden Haufen souveräner Fürsten, und das Habsburgerreich mit seinen Dutzenden Völkern, Religionen, Sprachen war für simple Lösungen ebenfalls zu komplex. Trotz der Reformanstrengungen, die schon Josephs Eltern unternommen hatten, erschien Österreich immer noch rückständiger als Frankreich oder Preußen. Der Schuldenberg war durch die Kriege bedrohlich angewachsen. Die Verwaltung hinkte den verordneten Reformvorstellungen hinterher. Der Hof war ein barockes, auf Gunst und Missgunst ausgerichtetes Gebilde, verfilzt und teuer. Und dann schwankte auch noch das Mächtegleichgewicht in Europa ständig und gefährlich hin und her.

Joseph wollte (ab 1765 als Mitregent an der Seite seiner Mutter, ab 1780 als Alleinherrscher) aus den habsburgischen Ländern einen modernen Staat, ein Territorium mit gleichen Gesetzen, vereinheitlichten Institutionen und einer zentralen Verwaltung, ein Ganzes also oder – in der Sprache der Zeitgenossen – ein totum schmieden und Österreich zur Großmacht aufsteigen lassen.3 Was man jedoch hinzufügen muss, auch wenn die Historiker es nicht so nennen würden: An der heterogenen Verfasstheit seines Reichs waren seine Vorgänger »schuld« (wie im Übrigen ebenso alle anderen Herrscherhäuser Europas), hatten sie doch ihre Territorien bisher nicht als Staaten begriffen. Es waren dynastische Reiche, durch Kriege, Heiratspolitik und Tausch zusammengekommen, ohne einheitliche administrative Einrichtungen, dafür aber mit mächtigen lokalen Adelsfamilien, die das Steuerwesen, die Rechtsprechung und die Einberufung zum Militär kontrollierten und in unregelmäßigen Abständen Landtage abhielten. Die Habsburger waren auf diese Gremien angewiesen, sie herrschten weder absolut noch souverän, sondern in einem auf Gegenseitigkeit beruhenden Abhängigkeitssystem. Das alles mag im Mittelalter durchaus Sinn gemacht haben, aber im 18. Jahrhundert war dieses Ancien Régime zunehmend dysfunktional geworden. Kein Wunder also, dass Joseph II. große und umfassende Reformen in Angriff nehmen würde.

Dazu musste der Kaiser die Verhältnisse kennenlernen, und deshalb verordnete er sich eine Reihe von Reisen bis in die hintersten Winkel seines Reichs und durch ganz Europa. Er wollte Daten und Fakten sammeln. Er wollte wahrnehmen, zuhören und kombinieren. Er wollte die Welt verstehen, um sie zu verändern. Seine Reisen waren von den Prinzipien der Aufklärung nur so durchdrungen, sie waren gewissermaßen eine Inkarnation des aufgeklärten Projekts, unter dem die Zeitgenossen in ihrem Fortschrittsoptimismus ganz allgemein ein immerwährendes Voranschreiten im Lichte der Vernunft verstanden. Das 20. Jahrhundert hat durch seine Barbarei diese Hoffnung indes nachhaltig erschüttert, und unsere Zeit hat die blinden Flecken jener Ära unter anderem als ein Unterfangen weißer, mächtiger Männer auf den Prüfstand gestellt.4

Josephs Mutter hingegen waren die aufgeklärten Philosophen stets suspekt gewesen, vielleicht auch deshalb, weil sie durch die Bank Männer waren. In jedem Fall mied sie sie, wo sie nur konnte, und doch hatte sie Josephs Erzieher (welcher Mutter passiert das nicht?) aus ebenjenem aufgeklärten Milieu gewählt, allen voran den Staatsrechtler Christian August Beck. Franz Stephan von Lothringen, der zurückhaltende, aber kluge und fortschrittliche Vater hatte mit seinem Denken ebenfalls das Seine zur Erziehung des Thronfolgers beigetragen. Trotzdem scheuten Josephs Lehrer keine Mühe, den aufgeweckten, hochintelligenten Jungen in ein Korsett zu zwingen. Allein ihr Zögling, den man als »störrisch« empfand (heute würde man dazu einfach willensstark sagen), ließ sich nicht brechen, lieber ging er, kaum zum Mitregenten ernannt, auf Reisen, die ihm eine bessere Schulung dünkten als der Einfluss seiner Erzieher und Berater.

Und so wurde aus dem Kind, das sein Taschengeld gern an Arme verschenkte, ein Monarch, der seine gewohnten Sphären verließ, um die Bitten und Klagen des Volkes ernst zu nehmen. Um das Korn auf den Feldern seines Reichs im Wind wehen zu sehen. Um den Pflug der leibeigenen Bauern selbst in die Hand zu nehmen und die Ketten der Kerkerhaft zu spüren. Um die Unwegsamkeit der Straßen, die Unpassierbarkeit von Flüssen, die labyrinthische Dichte der Wälder, die Ärmlichkeit der Dörfer zu erfassen und die Mühsal und Beengtheit des ländlichen Lebens kennenzulernen. Aber auch, um osmanische Salztransporte auf der Donau zu verfolgen und die Soldaten an den äußersten Grenzen seines Reichs zu besuchen, genauso den Papst in Rom, den Vesuv bei Neapel, Versailles und Paris sowie die anderen aufgeklärten Herrscher seiner Zeit, den großen Friedrich in Preußen sowie die große Katharina in Russland. Dabei war er radikaler als die beiden »Großen«, denn ihm war es mit dem aufgeklärten Herrschaftsverständnis vom »ersten Diener des Staates« ernster als Friedrich und Katharina. Dem wenig fortschrittlichen französischen König, Ludwig XVI., der seine Schwester Marie Antoinette geheiratet hatte, war Joseph an Weitblick und Mut weit überlegen. Als er die beiden 1777 in Versailles besuchte, ahnte er ihr schlimmes Ende voraus.

Alles, was Joseph auf seinen Reisen sah, notierte er sorgfältig in seinem Reisejournal und verfasste im Anschluss umfangreiche, meist luzide »Relationen«, Berichte, die er seiner Mutter und dem Staatsrat vorlegte. Denn war nicht das Informationsdefizit des Hofes das Problem der Monarchie? Nur durch unvoreingenommenes empirisches Erforschen könne man, so Josephs Überzeugung, Tradition und Parteilichkeit entkommen und sinnvolle Reformen beschließen. Ich habe keine Vorurteile gehabt. Aber gesehen, gehört, kombiniert.5

Während er im Römisch-Deutschen Reich alleine Kaiser war, musste Joseph sich im Habsburgerreich die Regentschaft mit seiner Mutter teilen, eine Regierungsform, die Sprengstoff in Hülle und Fülle bot. Und das nicht nur, weil es nicht leicht ist, mit einem Elternteil gemeinsam ein Reich zu lenken, sondern auch, weil der Generationskonflikt, den die beiden fünfzehn Jahre lang auslebten und in ihren Briefen für die Nachwelt festhielten, in Wirklichkeit ein Epochenkonflikt war. Sie waren Protagonisten im Wettstreit zwischen neuem und altem Herrschaftsverständnis, zwischen vormodernem und modernem Staat, zwischen Feudaldenken und Aufklärung. Die Rollen in dem Spiel waren meist klar verteilt, hier der vorwärtspreschende Sohn, dort die zögerliche Mutter, doch manchmal vertauschten sie ihre Rollen aus bestimmten Gründen auch. Dass Maria Theresia in jenen Jahren die Politik allein bestimmte und Joseph deshalb nichts anderes übrig blieb, als den Hof zu fliehen und auf Reisen zu gehen, ist indes eine ungerechte Unterstellung. Nur diejenigen sind ihr auf den Leim gegangen, die dem Gejammere der Mutter über die Unternehmungen des Sohnes allzu großen Glauben schenkten. Josephs Exkursionen waren keine Flucht, ganz im Gegenteil, sie waren sein politisches Programm. Wenn das Reisen für jeden denkenden Menschen nützlich ist, so ist es das umso mehr für einen Souverän, der, alle Vergnügungen zurückweisend, sich nur auf die Nützlichkeit seines Tuns konzentriert, schrieb er schon kurz nach seinem Regierungsantritt 1765.6

Auch nach Maria Theresias Tod 1780, in den Jahren der Alleinherrschaft, war der Kaiser weiter inkognito in Europa unterwegs. Und er versuchte das angefangene Reformprogramm zu vollenden, für das er auf all seinen Reisen Anschauungsmaterial gesammelt hatte – in Windeseile und zum Teil mit brachialer Gewalt. Das Toleranzedikt und die Abschaffung der Leibeigenschaft, die Einführung des Beamtenstaats und eine Grundsteuer für alle, die Aufhebung von Todesstrafe und Zensur, der Bau von Schulen, Krankenhäusern und Armeninstituten – kaum jemand kam mit der Geschwindigkeit der Veränderungen zurecht. Das machte den Kaiser ungeduldig, schließlich galt es, keine Zeit zu verlieren, und die Reformen waren doch alle ganz logisch. Es war eben eine Epoche großer Umwälzungen.

Das Volk war die neue Variable in der alten Gleichung, denn es ließ sich nicht mehr ignorieren. Anfangs war es für Joseph nur eine unklare Verheißung. Seine Erzieher hatten davon gesprochen, dass er als erster Diener des Staates für die Glückseligkeit aller verantwortlich sei, also – zumindest erschien es ihm so – auch für das Wohl der Bauern, der Handwerker und Tagelöhner, ja, sogar der armseligen Bettler und notleidenden Mütter. Den Hof und den Adel, die Staatsbankette in Schönbrunn und die öden Gala-Tage in der Hofburg – das kannte Joseph zur Genüge. Aber das Volk war ein ferner, unbekannter Kontinent. Schon früh keimte daher der Wunsch in ihm auf, dieses, sein Volk kennenzulernen. Und als er dann auf seinen Reisen all die einfachen Menschen traf und ihre Bittschriften an sich nahm, prägten sich ihm Bilder und Erlebnisse ein, die er nie mehr vergaß, die ein Leben lang nachhallten. Denn das Volk lebte in großer Unordnung, in existenzieller Not, in Dunkelheit und Aberglauben. Es war auf vielfältige Art und Weise bedrückt. Kaiser Joseph II. sollte mehr als jeder andere Herrscher seiner Epoche zum Anwalt dieses Volkes werden, zu einem Monarchen, der die Menschen und ihre Lebensumstände zu verstehen versuchte, der sich vor die Tore der Städte begab, um die Bitten all jener zu hören, die von den Herrschenden normalerweise nur dann wahrgenommen wurden, wenn sie Hungerrevolten oder Bauernunruhen anzettelten. Sich der Verwundbarkeit der Schwachen anzunehmen wurde zu seinem Alleinstellungsmerkmal.

Jeder, der selbst in frühen Jahren Reisen in fremde Welten unternommen und diese nicht nur aus Abenteuerlust, sondern zur Erweiterung des eigenen Horizonts riskiert hat, weiß, wie sehr das Unterwegssein das eigene Sein verändert. Und dabei kann man das, was Joseph unternahm, nur mit den kühnsten Abenteuerreisen vergleichen. Nicht mit Kreuzfahrten auf einem Luxusdampfer! Schließlich reiste der Kaiser mit kleinem Gefolge, mit einem Zelt und seiner Hirschhaut als Schlafsack. Wer einmal in einem weltabgeschiedenen Dorf gestrandet ist und in einer ärmlichen Hütte um Wasser gebeten hat, wer sich zu Fuß abseits der erschlossenen Wege durch die Wildnis gekämpft, sich mit extremer Armut oder epidemischen Krankheiten konfrontiert gesehen hat, der kann sich eine ungefähre Vorstellung davon machen, was es für einen Kaiser der Neuzeit bedeutete, seine vertrauten Lebensumstände zu verlassen und auf Reisen zu gehen.

Im 18. Jahrhundert hatte sich das Reisen – die seit dem 16. Jahrhundert von Edelmännern unternommene obligatorische Grand Tour – allmählich etabliert, eine wachsende Zahl von Reiseführern bot sogar einige Orientierung. Doch Joseph benutzte nur selten ausgetretene Pfade, und sein Interesse war ein viel Breiteres als das der Kultur- und Bildungsreisenden. Seine Neugier und sein Erkenntnisdrang führten ihn bis an die Ränder seines Reichs, selbst dorthin, wo kaum je ein Fremder des Weges gekommen und es weder Straßen noch Landkarten gab. Alle Reisen wurden daher im Vorfeld am Wiener Hof sorgfältig geplant. Karten wurden mit den eingezeichneten Routen, Dossiers mit Informationen zu Land und Leuten sowie Listen mit den Nachtstationen und dem mitzuführenden Proviant erstellt. Ebenso eine Gesamtkalkulation. Bei aller Bescheidenheit und Einfachheit, die Joseph zum Grundprinzip seines Reisens unter falschem Namen erhob, mussten stets genügend Pferde vorhanden sein, und die Kuriere aus Wien hatten zu wissen, wohin sie mit der Post reiten sollten. Denn Joseph regierte auch von unterwegs, er las seine Korrespondenz, antwortete auf Depeschen, traf Entscheidungen und besetzte vakante Posten.

Was selbst die besten Vorbereitungen indes nicht beeinflussen konnten, waren die unmittelbaren Umstände vor Ort. Man saß – Federung und Polsterung hin oder her – tagelang in rumpelnden Kutschen und holte sich ein Hämorrhoidalleiden. Auch das war ein Grund, warum der Kaiser gewaltige Strecken zu Pferd zurücklegte. Und wenn man nicht darben oder krank werden wollte, musste man Utensilien des täglichen Gebrauchs – Essgeschirr, Bettwäsche, Toilettenartikel, Nahrungsmittel in ausreichender Menge – mitschleppen sowie das nötige Personal mitnehmen. Dabei galt die einfache Regel: je niedriger der Stand, desto leichter das Gepäck. Seine müden Glieder streckte man entweder in den Betten schlichter Gasthäuser und Poststationen aus, oder man quartierte sich, wenn man über das entsprechende Netzwerk verfügte, in den Schlössern der Verwandtschaft oder bei Standesgenossen ein. Doch die mit Stroh oder Schilf gefüllten Säcke, die in den Betten als Schlafunterlage dienten, waren – zumindest die in den Gasthäusern – voller Flöhe, Bettwanzen und Läuse.

Während für hochgestellte Personen das Reisen durch Wetterstürze, desolate Straßen und einstürzende Brücken, durch scheuende Pferde und schlafende Kutscher gefährlich werden konnte, mussten einfache Leute Überfälle von Dieben und Räubern fürchten. Manchen gab ihre Anonymität einen gewissen Schutz, im Falle des inkognito reisenden Kaisers hatte die Tarnung jedoch einen anderen Sinn. Es bewahrte ihn vor der Etikette, die er ansonsten hätte einhalten müssen, sogar dann, wenn man ihn als den erkannte, der er war. Der Kaiser des Römisch-Deutschen Reichs. Und – das war das Wichtigste – es ermöglichte ihm authentische Begegnungen mit dem normalen Volk. Nahezu auf Augenhöhe!

Natürlich habe ich nicht alle Reisen des Kaisers beschrieben, schließlich hat sein britischer Biograf Derek Beales errechnet, dass Joseph II. ein Viertel seiner Regierungszeit unterwegs war und dabei eine Strecke zurücklegte, die den Umfang der Erde übertrifft (wohlgemerkt in der Kutsche und zu Pferde).7 Ich habe vor allem jene ausgewählt, bei denen er Ideen für seine Reformen sammelte, und diejenigen, die wie die nach Frankreich oder in die Österreichischen Niederlande oder die märchenhafte Reise mit Katharina der Großen und Fürst Potjomkin auf die Krim am berühmtesten sind. Mit der schier unübersichtlichen Literatur (zeitgenössische Quellen, Primär- und Sekundärliteratur) gewappnet und durch die vielen Tage im Wiener Haus-, Hof- und Staatsarchiv, versunken in elf Kartons mit Handschriften, habe ich mich so sehr in die Welt des 18. Jahrhunderts und die Person des inkognito reisenden Kaisers versetzt, dass meine Erzählung nahezu automatisch romanhafte Züge annahm. Dennoch: Alles ist verbürgt, nichts erfunden. Die Dialoge und Szenen basieren entweder auf dem umfangreichen Studium der Quellen, oder es sind – wenn sie kursiv und mit Fußnoten versehen sind – direkte Zitate, denen der quelleninteressierte Leser im Anhang nachgehen kann.

Was mich immer wieder fasziniert hat, ist, wie aktuell die Reisen Joseph II. durch das zerrissene 18. Jahrhundert sind. Aktuell deshalb, weil auch unsere Welt unter ihrer Disparität und ihren unterschiedlichen Geschwindigkeiten leidet, weil die Schwachen verwundbarer werden und unsere auseinanderbrechenden Gesellschaften wie schon lange nicht mehr in einer Erneuerungskrise mit ungewissem Ausgang stecken, samt der schon im 18. Jahrhundert zunehmend praktizierten Methode der Volkserhebung, des Protests und der Revolte. Bis heute weckt Joseph II. denn auch die Sehnsucht nach Politikern, die die Bedürfnisse der Menschen ernst nehmen, indem sie durch die Lande fahren, um zuzuhören und mitzufühlen, anstatt sich in ihren Machtzentren abzuschotten. Und so wird der inkognito reisende Kaiser zum Vexierbild einer Welt im Umbruch und die Beschreibung seiner Reisen zu einer Studie über die Möglichkeiten und Grenzen von Politik.

1764 Frankfurt

Nie mehr eine Hofreise

Joseph hatte das geschäftige Treiben vor den Toren Frankfurts allmählich satt. Der große Imperialwagen, den man zerlegt und in Matratzen verpackt nach Frankfurt gekarrt hatte, war längst wieder zusammengebaut, die Katharinenpforte, durch die man in die Stadt fahren würde, für das prunkvolle Gefährt vergrößert, das Krönungsgewand hingegen verkleinert, die Reichskrone gepolstert. Und man war vom greisen Landgraf von Hessen-Darmstadt empfangen worden. Worauf wartete man also noch?

Doch plötzlich kommt Bewegung in den feierlichen Prozessionszug, der ihn und seinen Vater Franz Stephan von Lothringen zum Bartholomäus-Dom geleiten soll. Die Pferde schnauben nervös. Erst nach langem Hin und Her war es gelungen, sie in der richtigen Reihenfolge aufzustellen. Die Waffen blitzen in der Sonne. Alle wissen um ihre Plätze und Rollen in diesem gewaltigsten Spektakel der Neuzeit. Unter Glockengeläut und Kanonendonner geht es endlich los. Joseph blickt aus dem Fenster der kaiserlichen Kutsche, während er sich der Innenstadt nähert. Es ist der 21. März 1764. Er ist dreiundzwanzig Jahre alt und im Begriff, zum römisch-deutschen König gekrönt zu werden. Das von kunstfertiger Diplomatenhand eingefädelte Ritual ersetzt die Kaiserkrönung, wenn der Thron des Römisch-Deutschen Reichs noch zu Lebzeiten des amtierenden Kaisers, in diesem Fall ist es sein Vater, Kaiser Franz I., für seinen Nachfolger gesichert werden soll.

Josephs Blick geht Richtung Himmel. Die hellgrünen Blätter der Bäume versetzen ihm einen Stich mitten ins Herz. Wie sie sich im Wind bewegen! In der Sonne glitzern! Mit einer jähen Sehnsucht sieht er den Bäumen nach, die dem grauen Gemäuer der Stadt weichen, erinnern sie ihn doch an ein Ereignis vor drei Jahren, während die Kutsche durch das Stadttor rumpelt.

Damals war er mit seiner jungen Gemahlin, Isabella von Bourbon-Parma, zu einer Reise nach Mariazell aufgebrochen. In Lilienfeld, wo sie auf ihrem Weg übernachteten, hatten sie Seite an Seite ihre Angeln aus dem Fenster im ersten Stock des Zisterzienserklosters in den bis an die Klostermauern reichenden Forellenteich ausgeworfen. Das ganze Voralpenland schimmerte im Frühlingsgrün. Ihre Hochzeit war noch nicht lange her, und gemäß der Tradition statteten sie der Mutter Gottes von Mariazell einen Besuch ab. Geduldig, wenn auch ermattet von der sechsstündigen Fahrt, die am späten Morgen in Schönbrunn ihren Anfang genommen hatte, lauschten sie dem Salve Regina in der Stiftskirche von Lilienfeld und zogen sich dann in ihre Gemächer zurück. Dort hatte der Abt ihnen zur Überraschung ebenjene Angeln bereitstellen und das Fenster zum Forellenteich öffnen lassen.

»Monsieur regardez! Comme je suis heureuse!«8 Isabellas glockenhelles Lachen, als sie ihren ersten, verzweifelt sich sträubenden Fisch die Hausmauer hinaufzog, und dann vor Mitleid fast zu weinen anfing, als er glitschig zappelnd auf dem Holzboden nach Luft schnappte, würde er nie mehr vergessen. Bienen und Schmetterlinge flatterten auf das Fenstersims, alles roch nach blühendem Flieder. Er hatte ihren Unterarm gestreift, sanft und scheinbar absichtslos, doch anders als sonst hatte sie ihn nicht weggezogen. Nur über ihre Wangen war ein Hauch von Röte gehuscht. War sie zu beschäftigt gewesen? Im Anschluss an dieses selbstvergessene Kindervergnügen ließ sie ihn gewähren. Er nahm sie in die Arme und überhäufte sie mit Küssen, bevor er das nervös kichernde Mädchen zur für sie hergerichteten Bettstatt trug. Nie war er glücklicher gewesen als in den darauffolgenden Stunden. In seiner Liebestrunkenheit vergaß er alles, den Hof, die Mutter, den Kaiser und seine eigene Position als Erbe des Habsburgerreichs, dem damals wohl größten und bedeutendsten Reich auf europäischem Boden. Doch auch sie, deren Liebe ihm manchmal schmerzlich verhalten dünkte, schien gelöst und ohne Angst. Mit zarter Hingabe überließ sie sich seiner Leidenschaft.

Anderntags verfasste er einen Brief an Votre Majesté – so lautete die korrekte Anrede für seine Mutter (man schrieb und sprach selbstverständlich Französisch miteinander) –, dass das Glück auf seiner Seite gewesen sei und er die meisten Forellen gefangen habe. Doch beim Wort »Glück« dachte er nur an sie, seine zärtlich geliebte Gemahlin, und deshalb hatte er schnell hinzugefügt, dass er Isabella mehr verehre denn je, nicht nur wegen ihres stets vollendeten Benehmens, sondern weil er an jenem Nachmittag in Lilienfeld gesehen habe, dass sie Ihre Majestät ebenso liebe wie er, ihr Sohn, selbst.9

Frankfurt – Ein glanzvoller Einzug, doch mit Tränen im Herzen

Josephs Tagträume verflüchtigten sich bald. Die sehnsuchtsvollen Erinnerungen zerschellten an der Wucht des Frankfurter Ereignisses und erinnerten ihn an den plötzlichen Tod seiner hinreißenden Isabella, mit dem seine kurze Ehe vor einem Jahr zu Ende gegangen war. Das jahrhundertealte Ritual der Krönung zum römisch-deutschen König, das der Sohn von Kaiser Franz I. nun über sich ergehen lassen musste, gemahnte ihn an seine Verpflichtung als oberster Herrscher der Christenheit, die zu übernehmen nun bevorstand, sowie an seine Rolle als Herrscher des Habsburgerreichs, die er mit in die Wiege gelegt bekommen hatte. Da gab es kein Entrinnen. Alles, jeder Stein in der Kaiserkrone, jedes Kleidungsstück bei der Krönung, jeder Schritt, ja, jede einzelne Geste der Akteure hatte seine althergebrachte Bedeutung. Ein orchestraler Klang, der das Römisch-Deutsche Reich und seine jahrhundertelange Geschichte in einem sinnlichen Ereignis für den Augenblick weniger Tage lebendig werden ließ.

Trommler, Trompeter, die Stadtabgeordneten zu Fuß und die Kavallerie Frankfurts führen den Zug an. Dann kommt das Gefolge des kaiserlichen Marschalls, danach die Vertreter der sechs weltlichen Kurfürsten, jeder mit großer Eskorte und mehreren Staatskarossen. Anschließend der schier endlose Tross der geistlichen Kurfürsten, der Erzbischöfe von Köln, Mainz und Trier, jeder ebenfalls mit Gefolge, in prächtigen Gewändern und mit Ehrfurcht gebietender Zurschaustellung. Sie alle demonstrieren, dass sie die Mächtigsten unter den Mächtigen sind, die den Kaiser – und somit auch den römisch-deutschen König – wählen. Zum Schluss tauchen die Galawagen der kaiserlichen Majestäten auf, die mit Gemälden, Gold und Lackarbeiten verziert sind und durch deren große spiegelglatte Fenster man ins Innere sehen und den Kaiser und seinen Sohn erspähen kann.10 Überall Vergoldungen, selbst die Geschirre der Pferde funkeln durch den leichten Trab nur noch stärker im Licht der Sonne.

Allein die märchenhafte Pracht und die schier uferlose Größe des Ereignisses sollte den Atem der Zeitgenossen stillstehen lassen und dem herbeigeeilten Volk die unumstößliche Macht der scheinbar gottgewollten Ordnung vor Augen führen. Wobei »scheinbar gottgewollt« nur die Nachgeborenen sagen können, jenen durch die Säkularisierung ewig aus dem Mysterium der Religion Verbannten. Für die damaligen Menschen – ob Bauer oder Fürst – war das Gottesgnadentum ein unumstößlich göttliches Gesetz, es konnte ebenso wenig hinterfragt werden wie Gott selbst. Und ebenjener Gott beauftragte den Herrscher, sich in den Dienst seines Amtes zu stellen. Deshalb erfolgt der eigentliche Krönungsvorgang als Teil eines katholischen Hochamts nun auch in der Stiftskirche der Stadt. Macht und Herrlichkeit des Kaisertums sollten sich tausendfach in den Gebeten der Anwesenden spiegeln.

Alles riecht nach Weihrauch. Der Dom ist in das flackernde Licht der Kerzen gehüllt. Gesang und Gebet fluten in abwechselnden Rhythmen durch das gotische Langhaus. Dann halten alle den Atem an. Joseph spürt den Blick seines Vaters auf den Schultern, als er im schweren Krönungsmantel niederkniet und von den drei geistlichen Kurfürsten gemeinsam die Reichskrone auf das Haupt gesetzt bekommt. Hat nicht auch er als Kaiser Franz I. ebendiesen Treue- und Krönungseid geschworen, sich zum Beschützer der Kirche, Wahrer des Reiches und gerechten Richter machen lassen und sich damit Verpflichtungen unterworfen, deren Gestaltungsspielräume nicht mehr so eindeutig waren als zur Zeit Karls des Großen, dessen Schwert er, Joseph, nun in Händen hält?

Und plötzlich ist ihm, als würde er den Vater wieder so wahrnehmen wie als Kind, damals, als er ihm Lehrer und Freund gewesen und er zu ihm als dem größten Prinzen des Hauses aufgeschaut hatte.11 Damals, als sie noch zusammen auf die Jagd gingen und Franz Stephan ihn in sein Naturalienkabinett mitnahm. Jetzt kommen ihm wieder die Warmherzigkeit und Sanftmut seines Vaters zu Bewusstsein, ohne ihn durch den ständigen Vergleich mit seiner machtbewussten Mutter herabzusetzen. Ist er nicht einfach ein ungemein angenehmer Mensch mit vortrefflichen Qualitäten? In einem Brief an Maria Theresia bekennt Joseph später nicht nur, dass er die gestrige Zeremonie beeindruckend und erhaben gefunden habe, sondern weiterhin, dass er versucht habe, sie so gut als möglich auszuführen und nicht peinlich zu wirken. Seine Majestät, der Kaiser, hat uns gegenübergestanden, dass er sich seiner Tränen nicht erwehren konnte.12

Unter das Volk gemischt hatte sich auch der noch nicht vierzehnjährige Johann Wolfgang Goethe. Ein halbes Jahrhundert später, genauer 1811, sollte er als der wohl berühmteste Chronist die Ereignisse des Tages in seiner Autobiografie Dichtung und Wahrheit niederschreiben. Da hatte Franz II., der Neffe Josephs II., die Krone des Römisch-Deutschen Reichs bereits niedergelegt, um sie dem Zugriff Napoleons zu entziehen. Aus den Trümmern der Französischen Revolution und den Verwüstungen der Napoleonischen Kriege bildete sich allmählich eine neue Weltordnung heraus. Mit diesem neuen Geist spickte Goethe seine Zeitzeugenschaft und beschrieb die Kaiserkrönung als bizarres Welttheater, als ein aus der Zeit gefallenes Spektakel. So ist sie den nachfolgenden Generationen fälschlicherweise in Erinnerung geblieben. Außerdem glaubte er, das Unglück des jungen Königs, der unter Glockengeläut und den Vivat-Rufen des Volkes den Dom verlassen und zum Römer gegangen war, durchschaut zu haben. Er, Joseph, so Goethe, schleppte sich in den ungeheuren Gewandstücken mit den Kleinodien Karls des Großen wie in einer Verkleidung einher, so daß er selbst, von Zeit zu Zeit seinen Vater ansehend, sich des Lächelns nicht enthalten konnte. Die Krone, welche man sehr hatte füttern müssen, fährt Goethe in seiner Beschreibung fort, stand wie ein übergreifendes Dach vom Kopf ab. Die Dalmatika, die Stola, so gut sie auch angepaßt und eingenäht worden, gewährte doch keineswegs ein vorteilhaftes Aussehen. Scepter und Reichsapfel setzten in Verwunderung …13 Goethe war es sogar gelungen, ohne Erlaubnis dem anschließenden Staatsbankett im Römer beizuwohnen, indem er einen der Diener beschwatzte und von diesem eine Silberschüssel in die Hand gedrückt bekam, um sich beim Servierpersonal einzugliedern, während draußen am Rathausplatz der gebratene Ochse und der aus dem Springbrunnen sprudelnde Wein dem Volk überlassen wurden.14

Kein Zweifel, Joseph litt in Frankfurt Qualen. Doch nur zu einem Teil wegen der behäbigen Opulenz und der strengen Etikette, die ihm ein goldener Käfig dünkte, während sein kritischer Geist so wenig in die Routinen des Ancien Régime hineinpasste wie die Enzyklopädie Diderots in die Bibliothek des französischen Königs Ludwig XVI. Zu Hause fühlte er sich auf einem Pferd, in einfacher Kleidung, im schnellen Gang durch Wiesen und Wälder reitend, immer neue Länder entdeckend, Gefahren herausfordernd, lernend. Bei Abenteuern, die seinem Stand so fern waren wie die einfachen Untertanen, deren Los zu kennen ihm für seine Reformvorhaben unerlässlich erschien. Würde er auch das Römisch-Deutsche Reich zu verwandeln vermögen und gleichzeitig, so geschickt wie seine Vorfahren, den alten Glanz der Kaiserkrone für die habsburgischen Länder einsetzen können?

Sein Unglück aber hatte einen anderen Kern. Der ganze prunkvolle Einzug, die feierliche Krönungsmesse, das Festmahl, alles ähnelte dem nahezu ebenso prächtigen Fest anlässlich seiner Hochzeit vor vier Jahren in Wien, und wieder wurde Joseph von seiner Trauer überwältigt. Dieser Einzug hat mich im Innersten aufgeregt, und ich bedurfte aller Kraft, um mich aufrechtzuhalten. Gerade vier Monate nach dem Tage, an welchem ich jene schöne und geliebte Seele von dem Körper sich loslösen sah, fand meine Wahl … und an dem Tag, an dem ich vor ihrer Leiche mich trennen musste, mein Einzug statt … Mit meiner Trauer bin ich jedermann zur Last, ich muss daher alles in mich hinabwürgen und mich den ganzen Tag hindurch verstellen. Verzeihen Sie mir, dass ich Ihr zärtliches Herz betrübe. Aber haben Sie Mitleid mit einem Sohn, der … in wahrhafter Verzweiflung ist.15 Rührend, wie er um der Mutter Verständnis wirbt. Doch Maria Theresia hatte da längst Gespräche über einen Ersatz für Isabella geführt. Ein König und zukünftiger Kaiser konnte nicht ehelos bleiben.

Frankfurt – Niemand sieht das Volk

All dies konnte Goethe nicht wissen, als er den jungen Kaiser beschrieb. Aber noch etwas anderes war diesem Schreibfähigsten unter allen Beobachtern nicht aufgefallen, eine Begebenheit, die ihn, Joseph, sehr betroffen gemacht hatte. Ihre Majestät, so berichtete er in einem seiner Briefe an die Mutter, hätten vor Empörung über die Raufereien am Ort des Geschehens geschrien, denn die Truppen schlugen unnötig und in erschreckender Weise auf die Menschen ein. Aber am Ende war der Gegenangriff des Volkes so erfolgreich, dass sich die Grenadiere zerstreuten, doch dann, als jene das Feuer eröffneten, traf eine Kugel ein 19jähriges Mädchen tödlich.16

Welch ungewöhnlicher Fokus. Wen interessierten schon die Belange des Volkes? War es nicht schaulustig, roh und zuweilen eben ein unbändiger Mob, dem nur durch die Gewehrsalven der Soldaten beizukommen war? Sogar Friedrich der Große, der doch allen als der lupenreinste Aufklärer auf dem Thron galt, hatte keine Empathie für die unteren Schichten, ihm galten die Gelehrten und seine eigenen Machtinteressen alles. Nur Joseph! Das macht ihn so ungewöhnlich und bei der herrschenden Elite seiner Zeit so unbeliebt. Auch seiner Mutter musste aufgefallen sein, dass er sich bereits in Frankfurt anschickte, ein neues Verständnis von Herrschaft zu entwickeln.

Nach der Krönung waren Vater und Sohn, der Kaiser und der römisch-deutsche König, noch in Frankfurt geblieben. Es gab Staatsbankette und Audienzen. Der Kurfürst von der Pfalz, Karl IV. Theodor, erschien, um den Majestäten zu huldigen – er hatte das eigentliche Krönungsereignis versäumt. Ob absichtlich oder nicht, hing anfangs wie eine Gewitterwolke über dem Treffen, hatte man seine Vorurteile gegen die Wahl Josephs doch erst vor Kurzem durch eine beträchtliche Geldsumme in Wohlwollen zu verwandeln gewusst. Auch eine Delegation der Frankfurter Juden erschien und überbrachte 500 Goldmünzen. Die hiesige jüdische Gemeinde war die größte in ganz Deutschland und ein bedeutender Finanzplatz obendrein. Das großzügige Geschenk konnte man sich leisten. Ob sich der junge Monarch auch ihrer Sache annehmen würde, der Sache der Toleranz und der bürgerlichen Freiheiten für Juden?

Joseph beobachtete, wie gewinnend sein Vater bei den Audienzen agierte, wenn er mit Gesandten aus allen Ecken des Reichs sprach, wie eloquent er argumentierte und wie aufgeklärt er dachte. Nicht umsonst hatte Franz Stephan mit seinem privaten Wirtschaftsimperium aus Manufakturen und landwirtschaftlichen Betrieben sowie durch virtuose Spekulationen an den Börsen Europas ein wahres Vermögen angehäuft. Es war kaum zwanzig Jahre her, dass Josephs Vater selbst aus der Hand der kurfürstlichen Erzbischöfe die Kaiserkrone auf das Haupt gesetzt bekommen hatte. Die Kaiserwürde hatte ihm keine souveräne Macht verliehen, aber sie war dennoch von erheblichem Vorteil. Der Kaiserhof war de facto der Hof des Erzhauses in Wien – mit allen Vorteilen kurzer Wege und identischer Netzwerke, und während Maria Theresia als Herrscherin des Habsburgerreichs neben allen Fürsten des Reichs stand, herrschte der Kaiser über allen. Er war die oberste Rechtsinstanz, selbst wenn sich im Reichskammergericht in Wetzlar die unerledigten Fälle mittlerweile zu Türmen stapelten und dem Reichshofrat in Wien stets Parteilichkeit zugunsten der Katholiken vorgeworfen wurde. Außerdem war es allein er, der im Reich Standeserhöhungen vornehmen, Reichsämter besetzen, Privilegien verleihen und die allzu fetten Pfründe der Reichskirche beschneiden durfte.

Kurzum, die Machtfülle war beträchtlich, und das Reich, auch wenn das Vertrauen in seine Institutionen im 18. Jahrhundert zusammengeschrumpft war, galt immer noch als jene erhabene Klammer, unter der an die fünfundzwanzig Millionen Untertanen ihr Dasein fristeten. Gute Reichspolitik hätte sich darin gezeigt, den Reichsverband erstens zu stärken – das war das letzte Mal während der Türkenkriege im 16. und 17. Jahrhundert passiert (da sie von den Habsburgern angeführt und den Reichsständen bezahlt wurden) – und zweitens seine Institutionen zu reformieren. Das nahm sich Joseph nun vor, doch Reichspolitik und europäische Bündnispolitik standen einander diametral gegenüber, es würde also alles andere als leicht werden.

»Mein lieber Sohn«, der Kaiser, der Josephs Aversionen gegen Prunk und Etikette kannte, nahm ihn vor der nächsten Audienz zur Seite, »seht doch welch Möglichkeiten sich Euch auftun. Ihr werdet nach meinem Ableben der mächtigste Herrscher in Europa sein.«

Joseph stutzte. »Ihre Majestät, meine erhabene Mutter«, erwiderte er dann aber schnell, »hat aber doch selbst gesagt, dass die Krönung eine Komödie ist und unverhältnismäßig teuer obendrein.«17

»Ach, ma cher Mitz.« Franz Stephan benutzte sein Lieblingskosewort für Maria Theresia. »Das ist eine andere Sache.«18

Joseph wusste, was sein Vater dachte.

Seine Mutter spielte die Wichtigkeit der Reichskrone stets herunter.19 Dessen Stände hatten sie im Österreichischen Erbfolgekrieg gleich nach ihrer Thronbesteigung 1740 mächtig enttäuscht, sie hatten Österreich nicht ausreichend gegen Preußen unterstützt und waren so am Verlust Schlesiens mit schuld, dem größten Trauma ihrer gesamten Regentschaft. Außerdem konnte im Römisch-Deutschen Reich nur ein Mann Kaiser werden, und so regierte sie die habsburgischen Erblande samt Böhmen, Ungarn und so weiter, aber eben nicht das Römisch-Deutsche Reich. In der Folgezeit schlug sie nur derart raffiniert Kapital aus der Kaiserwürde (ihres Mannes), dass sie der Nachwelt als »die Kaiserin« in Erinnerung blieb, obwohl 1745 Franz Stephan, so wie jetzt ihr Sohn Joseph für diese Rolle gewählt und gekrönt worden waren. Andererseits wiederum konnte Joseph nur ihretwegen Kaiser werden, die Hausmacht im Habsburgerreich war für die Wahl in Frankfurt unerlässlich gewesen.

Die Donau – Eine Ahnung von Freiheit

Dann, am 10. April 1764, tritt man die Rückreise an – in umgekehrter Reihenfolge wie man vor einem Monat von Wien zur Krönung aufgebrochen war. Der italienische Chirurg Giovanni Alessandro Brambilla, den Joseph später oft als Begleiter auf seine Reisen mitnehmen wird, befindet sich ebenso im Tross der Majestäten wie die beiden Maler Johann Dallinger von Dalling und Wenzel Pohl.20 Meister Martin van Meytens, Porträtmaler am Wiener Hof, hatte die beiden extra nach Frankfurt entsandt, damit sie an Ort und Stelle Skizzen für einen Krönungszyklus fertigen und als Grundlage für fünf großformatige Ölgemälde in seine Werkstätte liefern konnten.

In Donauwörth verlässt die Reisegesellschaft ihre Kutschen, um auf vierzig Schiffe umzusteigen, weil man zu Wasser wesentlich schneller vorankommt als über Land. Das Schauspiel war in der That herrlich, all die Schiffe vereint zu sehen und zugleich die Massen Volkes, die als Zuseher erschienen waren, schreibt Joseph an Maria Theresia.21 Doch schon bald bricht bei den Malern Nervosität, um nicht zu sagen Hysterie aus. Durch das schlechte und windige Wetter wird die Fahrt auf der Donau zu einem gefährlichen Unterfangen. Und Dallinger und Pohl können, wie viele ihrer Zeitgenossen, nicht schwimmen. Das Küchenschiff, auf dem sie sich befinden, hat starke Schlagseite und schickt sich an, auf Grund zu laufen. Die zwei Männer halten sich panisch mit der einen Hand an der Reling fest, mit der anderen balancieren sie ihre sperrigen Gerätschaften und die unzähligen Skizzen, während einige Schiffer, die im tiefen Wasser gerade noch stehen können, versuchen, sie vom Boot zu zerren.

»Zum Teufel mit dem Reisen! Mich kriegen keine zehn Pferde mehr auf einen solchen Kahn.«

Der Hund der beiden kläfft seine hasenfüßigen Herren an. Schließlich klettern sie mit den Köchen und Mundschenken unter viel Geschrei und Hilferufen von Bord. Die Skizzen bleiben gottlob unversehrt.22

Joseph steht an der Reling und späht zum Küchenschiff hinüber, der Wind zerzaust sein Haar. Duftwolken mit dem Geruch von Spanferkel schweben an ihm vorbei, bevor der Ort ihrer Zubereitung endgültig in den Fluten verschwindet. Gott sei Dank, die Maler und der Hund sind gerettet! Aber irgendwie hat die Szene auch etwas rührend Komisches, und so muss er unwillkürlich in sich hineinlachen, immer losgelöster, immer herzhafter, natürlich ohne dass es jemand merkt. Das erste Mal auf dieser Fahrt fühlt er sich frei, Wind und Wetter ausgesetzt, unvorhergesehenen Ereignissen ausgeliefert, die mächtiger sind als das ganze Brimborium dieser Hofreise. Wie sehr hat ihn dieses Unterwegsseins in all seiner Umständlichkeit und Schwerfälligkeit bisher gelangweilt!

Während das Schiff im Sturm hin und her schwankt, keimt in ihm eine nicht gekannte Abenteuerlust auf. Er spürt, dass sie sein Leben bestimmen wird. Er will schnell und ohne Rücksicht auf Gefahren unterwegs sein! Entdeckungen machen, die jede Menge Wagemut erfordern! Nur so wie nach Frankfurt wird er nie mehr reisen! Nur keine Hofreise, das schwört er sich, während er die Uferlandschaft der Donau vorüberziehen sieht. Sie ist schon allein durch die schiere Größe des Gefolges und den dadurch hervorgerufenen Organisationsaufwand (geht sie doch auf das in der Nachfolge Karls des Großen etablierte Wanderkaisertum zurück, bei dem der Hofstaat in jeden Winkel des Reichs mitgenommen werden musste) eine Karikatur dessen, was er sich nun vornimmt. An jeder Poststation hatten 450 Pferde bereitgestanden, ganz zu schweigen von der Anzahl der Quartiere und den Nahrungsmitteln, die man mitgeführt hatte, damit sie an den Nachtstationen zur Verfügung gestellt werden konnten. Nicht zu vergessen das Gepäck – unfassbar, nur weil sich ein Mann je nach Rang und Funktion mit großer Garderobe auszustatten hatte. Joseph schüttelt den Kopf. Eine Hofreise kann er nur als das Gegenteil von Fortbewegung, Fortkommen, Erkenntnisgewinn betrachten. Sie ist ein monströses Unterfangen verlagerter Sesshaftigkeit. Außerdem hat das Ganze ein Vermögen gekostet, zwei Millionen Gulden.

Innsbruck – Plötzlicher Tod und der Ernst des Lebens

Ein Jahr später. In Innsbruck. Es ist der 18. August 1765.

»Ma chère mère, Votre Majesté, mon père …« Weiter kommt Joseph nicht. Er ist noch außer Atem, nicht durch die wenigen Stufen, die er hat überspringen müssen, um rasch in ihr Gemach zu gelangen, sondern gelähmt vom Schock. Sein Vater hat einen Herzinfarkt erlitten.

Maria Theresia blickt ihn an, als ahnt sie alles in dem Augenblick, in dem er den ersten Schritt auf sie zumacht. Mit einer unwirschen Handbewegung versucht sie ihn vom Weitersprechen abzuhalten, während sie sich mühsam erhebt.

»Votre aimé époux … je suis désolé … es tut mir furchtbar leid … Euer geliebter Gemahl«, stammelt Joseph und versucht die schlimme Nachricht vom plötzlichen Tod des Kaisers in Worte zu fassen.

Jetzt schwankt sie, knickt ein und sinkt in Ohnmacht. Joseph fängt die Mutter auf, wie er kurz zuvor auf den Gängen zu den kaiserlichen Appartements der Innsbrucker Hofburg seinen Vater aufgefangen hatte, als dieser nach dem gemeinsamen Theaterbesuch zusammengebrochen war. Ihm ist, als wären alle Geräusche der Welt mit einem Mal verstummt, ja, selbst die Erde würde sich nur noch in Zeitlupe weiterdrehen. Von ganz weit weg dringen die Stimmen der Kammerdiener an sein Ohr. Sie waren ihm gefolgt, nachdem sie den Toten notdürftig in das nächstbeste Zimmer getragen und auf ein Bett gelegt hatten. Nun nehmen sie ihm die Mutter ab, hieven sie zu ihrer Schlafstätte, holen den Arzt und fächeln der Ohnmächtigen Luft zu.

Es war der letzte Tag der Hochzeitsfeierlichkeiten für Josephs Bruder Leopold mit María Ludovica von Spanien gewesen. Die Vermählung hatte in Innsbruck stattgefunden, weil der Vater der Braut, der König von Spanien, keine Hochzeit in Wien wollte. Erst fünf Jahre zuvor hatte dort Joseph als Thronfolger des Habsburgerreichs und zukünftiger Kaiser Isabella mit kaum zu überbietender Pracht und Herrlichkeit geheiratet. Mit der Hochzeit hatte man mitten im Siebenjährigen Krieg Stärke demonstrieren und den entbehrungsreichen Alltag des Volkes durch ein Ereignis von märchenhafter Entrücktheit versüßen wollen. Damit hätte die Hochzeit des zweiten Kaisersohnes am selben Ort nie und nimmer mithalten können. Außerdem, so war argumentiert worden, lag Innsbruck näher an Italien, und die ohnehin äußerst beschwerliche Anreise für die Infantin würde sich so verkürzen. Weiterhin wäre die Toskana, die Leopold fortan regieren würde, in erträglicher Nähe. So also war es gekommen, dass Maria Theresia die Organisation der Hochzeit in die Hände des in Innsbruck residierenden Gouverneurs von Tirol, Kassian Graf Enzenberg, und dessen Gemahlin Sophie gelegt hatte, die Maria Theresias ehemalige Hofdame und eine ihrer engsten Vertrauten war.23

»Je dois le voir, lasst mich zu ihm!« Der dringende Wunsch, nur noch ein einziges Mal den innig geliebten Gemahl zu sehen, lässt Maria Theresia langsam wieder zu sich kommen.

»Majesté, je vous en prie! Der Anblick – Sie sollten ihn lieber lebendig im Herzen behalten, ich bitte Sie, Majestät.« Joseph versucht, unterstützt vom herbeigelaufenen Kammerherrn, seine Mutter davon abzuhalten, zum toten Franz Stephan zu eilen. Der Arzt hält ihr ein Riechfläschchen unter die Nase, eine Kammerzofe reicht ein Glas mit Wasser, allein, die Monarchin lehnt alles ab. Sie versinkt in einen eigentümlichen Dämmerzustand, während Joseph nicht von ihrer Seite weicht.

Was wird nun werden? Sorgen bemächtigen sich des vaterlos gewordenen Sohnes. Mit Bekanntwerden des Todes würde er automatisch zum Kaiser des Römisch-Deutschen Reichs ernannt. Das wäre schneller und vor allem plötzlicher, als er es erwartet hat. Und was würde aus der geliebten Mutter werden? Wie würde sie, die ihren Mann wie einen Teil ihrer selbst geliebt hat, den Tod verkraften? Würde er als ihr Sohn sie trösten können? Würde überhaupt irgendjemand dies vermögen? Oder würde sie sich angesichts des tiefen Schocks zurückziehen und ihm die Regierungsgeschäfte der habsburgischen Länder überlassen? In seinem Alter, mit vierundzwanzig Jahren, hatten schon viele Monarchen den Thron bestiegen. Er würde die Verantwortung sicher zu tragen wissen. Und doch, mit einem Schlag Herrscher über das riesige Habsburgerreich zu sein, macht ihm Angst. Zwar steht er als Kaiser theoretisch über dem Habsburgerreich, aber er hat die Regentschaft in Österreich dennoch als vordringlichste Aufgabe anzusehen.

Schon in der Todesnacht waren Eilkuriere nach Wien und zu allen Botschaftern ins Römisch-Deutsche Reich ausgeschickt worden. Nach der dreitägigen Aufbahrung in Innsbruck wurde Franz Stephans Leichnam an der Schiffsanlegestelle von Hall in Tirol auf ein Deck eines Kahns gebracht und den Inn, ab Passau die Donau abwärts nach Wien transportiert. Dort wurde er nach drei weiteren Aufbahrungstagen am 31. August in der Kapuzinergruft beigesetzt. Der Sarg, der normalerweise während der offiziellen Aufbahrung offen sein musste, wurde im Fall des Verstorbenen nach wenigen Stunden geschlossen, denn durch das warme Sommerwetter hatte sich ein kaum zu ertragender Gestank bis zu den vorderen Reihen der Trauernden ausgebreitet.

Maria Theresia sollte ihre Trauerkleider nie mehr ablegen, nie mehr Feste feiern oder gar Karten spielen, nie mehr die tägliche Messe versäumen und nie mehr ihr Ehebett mit einem neuen Gemahl teilen – was für ein Skandal, dass sie darauf bestanden hatte, mit Franz Stephan in ein und demselben Bett zu schlafen. Ich kann kaum ausdrücken, um wie viel ich in Wien unglücklicher bin als bei Euch, schrieb sie am 12. September aus Wien an Sophie Enzenberg: Der Aufenthalt hier scheint mir unerträglich, mein Schmerz wächst von Tag zu Tag. Der Kaiser wurde zum Mitregenten ausgerufen, und der Hof existiert wie früher. Ich bin sehr zufrieden mit dem Kaiser.24

Das war der Anfang einer neuen Ära. Maria Theresia hatte sich in kürzester Zeit wieder so weit im Griff, dass sie als erste Amtshandlung ihren Sohn Joseph zum Mitregenten in den habsburgischen Ländern erklärte. Sie sei, das ließ sie jedem gegenüber durchblicken, zu erschöpft und traurig und einsam, um die Regierungsgeschäfte alleine zu schultern. Sich ganz zurückzuziehen, nach Innsbruck oder in ein Kloster, wie sie ebenfalls nicht müde wurde zu beteuern, wollte sie hingegen auch nicht. Gott allein weiß, wie lange mein miserables Leben noch dauern wird … Lassen Sie meinen Sohn nicht im Stich, ich sehe, dass er geschmeichelt ist, wenn er zu Euch spricht. Vernachlässigen Sie mich stattdessen. Ich wäre Ihnen dankbar dafür, denn ich habe nie den leisesten Zweifel an Ihrer Zuneigung zu mir, gestand sie ihrem Vertrauten und Staatskanzler Wenzel Anton Kaunitz.25

In Wirklichkeit ging es ihr und dem Kanzler bei der Konstellation der Koregentschaft um politisches Taktieren. Der neue Kaiser musste, um der Einheit des Reichs und der Abwehr der Türkengefahr willen, mit einer territorialen Machtbasis ausgestattet werden, ansonsten könnte sich die Kaiserkrone womöglich nicht halten. Außerdem würde – das hatte Maria Theresia mit Kaunitz hinter vorgehaltener Hand besprochen – die Mitregentschaft den Kaiser an die Belange des Habsburgerreichs binden. Joseph stand als Kaiser über ihr, der Königin und Regentin des Habsburgerreichs. Zumindest theoretisch hätte er sich auch gegen die Mutter wenden können, aber nicht gegen sich selbst, den Mitregenten. Schlau gedacht! Dass sie Joseph mit diesem Konstrukt in eine unmögliche Position brachte – höchster Herrscher der Christenheit, aber gleichzeitig von seiner Mutter abhängig –, war etwas, was sie schon bei Franz Stephan praktiziert hatte.

Doch Joseph war anders als sein Vater, er war jung, ungeduldig und voller Gestaltungswillen. 1761 hatte er den Eltern seine Ideen zur Politik – Rêveries (Träumereien) genannt – unterbreitet, jetzt verfasste er eine weitere große Denkschrift, die alles, was er im Staats- und Kriegsrat über das Regieren gelernt, und alles, was ein aufgeklärter Monarch der Zeit darüber zu denken hatte, zusammenfasste. Da ging es um Ansiedlungsprojekte als wirtschaftliche Notwendigkeit, Modernisierung der Armee, Zentralisierung und Vereinheitlichung der Verwaltung, um das unsinnige Zensurwesen, Sparmaßnahmen bei Hof und die Berufung der Fähigsten. Nicht Herkunft und Protektion, sondern Ausbildung und Verlässlichkeit müssten die Vergabe von Posten maßgeblich bestimmen. Die guten Herrn glauben, alles erreicht und einen großen Staatsmann herangebildet zu haben, wenn ihr Sohn die Messe ministriert, seinen Rosenkranz betet, alle vierzehn Tage beichtet und nichts anderes liest, als was der beschränkte Geist des Beichtvaters gestattet. Wer würde kühn genug sein, nicht zu sagen: Das ist ein netter Junge, sehr gut erzogen! Allerdings würde ich antworten: Ja, wenn unser Staat ein Kloster und unsere Nachbarn Karthäuser wären!«26 Der Streit mit der über alle Maßen katholischen, ja, seit dem Tod ihres Manns geradezu bigotten Regentin, war vorprogrammiert.

Wien – Reisen wird zum Programm

Ende Juli 1766 war Joseph von seiner ersten größeren Inspektionsreise nach Böhmen, Sachsen, Schlesien und Mähren zurückgekehrt. Es hatte ihn zu den Schlachtfeldern des Siebenjährigen Krieges gezogen. Bis Dresden war er gekommen, und um ein Haar hätte er sogar Friedrich den Großen getroffen. Die Straßen waren wider Erwarten gut, die Wälder einsam gewesen. Die Armseligkeit der Siedlungen jedoch traf den Kaiser ins Mark. Die leibeigenen Bauern in Böhmen waren die großen Leidtragenden dieses vor über zehn Jahren beendeten Krieges. Seine Verwüstungen hatten die landwirtschaftliche Produktion immens zurückgeworfen und die Vorratsspeicher geleert. Als sich Joseph dann im Verlies der Festung Spielberg anketten ließ, hatte er zum ersten Mal und in aller jugendlichen Kompromisslosigkeit das Los seiner Untertanen am eigenen Leib erfahren.

Zurück in den alltäglichen Routinen als Kaiser des Römisch-Deutschen Reichs und Mitregent in den habsburgischen Ländern sitzt Joseph eines Tages im Frühjahr 1767 allein, nur in einen Morgenmantel gehüllt, an seinem Schreibtisch. Noch ungestört durch seine Kammerherren, die ihn anzukleiden ehedem erscheinen und ihn daran erinnern werden, dass sein Leben am Hof eine endlose Abfolge von Verpflichtungen und Verantwortungen ist, nimmt er Papier und Federkiel zur Hand.

Wenn das Reisen für jeden denkenden Menschen nützlich ist … Rasch gleitet seine Hand über das Papier, doch dann hält er inne. Wie soll er die auf seiner Reise wahrgenommenen Erlebnisse schildern? Diesen vor seinem inneren Auge ablaufenden Bilderstrom einer beunruhigend unwirtlichen Welt? Hatte er nicht schon damals, als er aus der Kutsche ins Land blickte, den Entschluss gefasst, seiner Verstörung etwas entgegensetzen?

Wenn das Reisen … für jeden … Er überfliegt noch einmal das Geschriebene und setzt dann fort: So ist es das umso mehr für einen Souverän, der, alle Vergnügungen zurückweisend, sich nur auf die Nützlichkeit seines Tuns konzentriert.27 Ja, genau, das ist es, deswegen wollte er reisen. Die ganze Nacht hatte er keine Ruhe gefunden, die Gedanken waren durch seinen Kopf geschossen, elektrisierend und schnell. Nun sieht er seinen Plan klar vor Augen, in allen Einzelheiten. Er verspürt keinerlei Zweifel über die Sinnhaftigkeit seines Tuns. Ganz im Gegenteil, der enorme Gewinn seiner Idee für den Staat, für das Regierungsgeschäft, ja, als Beitrag zur Verbesserung der Verhältnisse ist es, der ihn so sehr beflügelt. Jetzt muss er nur noch schnell sein Reiseprogramm skizzieren, er spürt weder Hunger noch die Kälte des frühen Morgens. Sie, seine Mutter Maria Theresia, die Wien so gut wie nie verlassen hat (kaum verwunderlich, wenn man bedenkt, dass sie fast zwanzig Jahre lang mit Schwangerschaften verbracht hat und dann durch eine Pockenerkrankung entstellt war), soll verstehen, von welch großem und unersetzlichem Wert es ist, wenn er, einem genauen Plan folgend, etwa vier lange Reisen unternähme (insgeheim natürlich weit mehr), um die Verhältnisse im Habsburgerreich selbst in Augenschein zu nehmen.

So würde er eine Reise durch die südwestdeutschen Provinzen nach Belgien unternehmen, die nächste durch Südösterreich nach Italien, um Bruder Leopold und der Toskana einen Besuch abzustatten, die dritte nach Kroatien und an die österreichische Adriaküste, das Littorale, und eine letzte Reise nach Ungarn und Siebenbürgen. All das in den nächsten vier Jahren, um den derzeitigen Frieden in Europa auszunutzen und die Tatsache, dass er bei bester Gesundheit, von jugendlicher Kraft und ungeheurem Einsatzwillen ist.

Unruhig steht er auf, um einige Schritte durch sein Gemach zu tun. Gewiss, nichts liegt näher als das! Solche Reisen bringen ihm und dem Staat nur Vorteile. Seine Mitregentschaft, die ihn oft wie ein allzu enges Korsett dünkt, könnte dadurch zu einer sinnvollen, nachgerade zwingenden Regierungsform werden. Welcher Herrscher in Europa, so überlegt er weiter, kann es sich schon leisten, so zu regieren: in einer Mischung aus permanenter Anwesenheit durch den einen Teil und kontinuierlichem Erkenntniszuwachs durch denjenigen Teil, der sich auf Reisen begibt? Außerdem: Er ist erst sechsundzwanzig, vom Schreibtisch aus regieren kann er noch lange, während seine von all den sechzehn Geburten schon recht schwerfällige und über fünfzigjährige Mutter mittlerweile selbst die Reise zum ungarischen Landtag nach Pressburg scheut.

Die eigene Anschauung in Verbindung mit der Fähigkeit, richtige Vergleiche anzustellen, ist nützlich. Man sieht Gutes und kann es imitieren – und Schlechtes, das es zu vermeiden gilt, schreibt er weiter. Natürlich würde er militärische Festungsanlagen, Schlachtfelder und Grenzbefestigungen besuchen, aber nicht nur das. Auch Flüsse, das Meer, die Häfen, Minen, Manufakturen und noch vieles andere mehr. In den Provinzhauptstädten würde er so lange verweilen, bis er verstand, was in deren Verwaltung vorgeht, bis er sich ein Bild von der Qualität der Beamten, der Schwere ihrer Aufgaben, ihrer Charakterfestigkeit gemacht und begriffen hat, woran es liegt, dass so vieles im Argen ist. Nichts wäre von größerer Wichtigkeit als dies, nichts würde er sich für seine und seiner Mutter Regentschaft so sehr wünschen, als dass es gelänge, den habsburgischen Erblanden sowie den Königreichen, Herzogtümern, Grafschaften, Grundherrschaften und Städten dieses Länderkonglomerats ohne eigentlichen Namen eine funktionierende Verwaltung angedeihen zu lassen. Dies erscheint ihm als die größte aller Reformen, die edelste, das Fundament, ohne das alle anderen Verbesserungen der Verhältnisse von vornherein zum Scheitern verurteilt sind.

Schließlich war es dies, was er in all den Jahren seiner Erziehung zum Thronfolger vorrangig gelernt hatte: Der Staat müsse vernünftig und einheitlich aufgebaut sein. Samuel von Pufendorfs Naturrechtslehre, deren Basis die natürliche Gleichheit der Menschen vor ihrem Schöpfergott darstellte, hatte Joseph buchstäblich inhaliert. Etwa wenn er, Joseph, in seiner berühmten Denkschrift aus dem Jahr seines Regierungsantritts sein aufgeklärtes Menschenbild beschrieb: Unsere Eltern, so hieß es dort ganz egalitär, können uns nur das körperliche Leben verleihen, und daher gibt es keinen Unterschied zwischen einem König, einem Grafen, einem Bürger oder einem Bauern. Seele und Geist gab uns der Schöpfer; Vorzüge und Laster sind das Ergebnis guter oder schlechter Erziehung.28 Und seit er in Geografie, Geschichte und Staatskunde alles über seine Länder gelernt hatte, war er das ungute Gefühl nicht mehr losgeworden, dass in der Theorie zwar alles wohl erdacht sei, dass es sich aber nur auf dem Papier zu einem homogenen Bild füge. Es brauchte Daten, Landkarten, empirische Erfahrungsberichte, Befragungen und Bittgesuche der einfachen Menschen aus dem Volk. Und nichts anderes wollte er beschaffen: Daten, Daten, Daten. Über alles und jeden. Die Zusammenhänge würden sich dann schon einstellen. Das war schließlich das neue Denken, das durch die Enzyklopädisten und ihren geistigen Vater, den französischen Schriftsteller und Philosophen Denis Diderot, verbreitet wurde.29 Es war die durch ganz Europa wehende Hoffnung, durch Wissen, Verstand und Vernetzung zu etwas Neuem zu gelangen. Weg mit den theologischen, den metaphysischen Ideen, die nur eine scheinbar sinnvolle Grundlage des Lebens bildeten. In Wirklichkeit war alles sehr einfach, die Naturphänomene wie auch die Verfasstheit des Staates ließen sich beobachten, ihre Eckdaten erheben und die sich daraus ergebenden Zusammenhänge systematisch beschreiben. Eins, zwei, drei, vier – ganz leicht und ohne irgendwelche wie auch immer gearteten Überhöhungen. Endlich würde sein Geist frei atmen und sein Verstand seine Arbeit tun können.

Josephs Blick fällt auf ein Porträt Friedrichs des Großen. Seit er dessen Antimachiavel gelesen hat, wozu ihn sein Erzieher Beck nicht hatte aufmuntern müssen, ist der preußische König sein Vorbild, sein geheimer Held, sein Idol. Ihn, den Seelenverwandten, zu besuchen, plant er darum mit großem Ernst, und da ihm die Mutter schon einmal einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, vorerst im Geheimen. Schließlich ist Friedrich, seit er sich große Teile Schlesiens unter den Nagel gerissen hat, Maria Theresias erklärter Erzfeind. Er hat den Österreichischen Erbfolgekrieg angezettelt, als er, kaum dass seine dreiundzwanzigjährige Kontrahentin in Wien den Thron bestiegen hat, in Schlesien einfiel. Daraufhin war ganz Europa gegen die junge Regentin in den Krieg gezogen, und Maria Theresia hatte nur durch die Hilfe Ungarns ihr Reich zu retten vermocht. Jedoch ohne Schlesien zurückzubekommen.