Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Gredos

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Spanisch

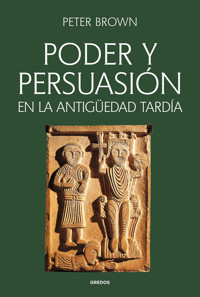

UNA OBRA CAPITAL PARA ENTENDER CÓMO UN IMPERIO PAGANO SE CONVIRTIÓ EN UNO CRISTIANO Entre los siglos IV y V d. C. el Imperio romano, en franca decadencia, experimentó una serie de cambios profundos. Y quizá el más importante de todos ellos fue la creciente influencia de la fe cristiana en las esferas de poder. Tradicionalmente los filósofos habían sido quienes a asesoraban a los gobernantes de Roma, pero poco a poco los obispos y otros creyentes cristianos fueron quienes ofrecieron un nuevo marco de pensamiento antiguo en el que los vínculos entre ciudadanos fueron sustituidos por una religión común que establecía una lealtad a un autócrata distante. Peter Brown, la mayor autoridad en la civilización mediterránea de la Antigüedad tardía, analiza en esta obra cómo la enseñanza cristiana proporcionó un modelo para un imperio más jerárquico: los antiguos ideales de democracia dieron paso a la imagen de un gobernante glorioso que mostraba misericordia a sus súbditos. El resultado es uno de los ensayos más brillantes sobre esta época tan turbulenta como fascinante. «Peter Brown combina una prosa ingeniosa e irónica con las dotes de un historiador de primera clase que posee un conocimiento exhaustivo de las fuentes de la Antigüedad tardía». The New York Times Book Review «Hay pocas áreas de la erudición humana tan sobrecogedoras como el estudio de la Antigüedad tardía, ese periodo en el que el cristianismo conquistó gradualmente la mente y el corazón del Imperio romano en decadencia. Peter Brown es un maestro ampliamente reconocido de este momento crucial de la historia». The Washington Post

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 410

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Título original inglés: Power and Persuasion in Late Antiquity: Towards a Christian Empire.

Publicado por acuerdo con University of Wisconsin Press.

© Board of Regents of the University of Wisconsin System, 1992.

Todos los derechos reservados.

© del texto: Peter Brown, 1992.

© de la traducción: Roc Filella, 2024.

© de esta edición: RBA Libros y Publicaciones, S. L. U., 2024.

Avda. Diagonal, 189 – 08018 Barcelona

rbalibros.com

Primera edición en libro electrónico: noviembre de 2024.

GEBO704

ISBN: 978-84-2499-746-5

Composición digital: www.acatia.es

Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).

Todos los derechos reservados.

Índice

PORTADILLA

PREFACIO

1. DEVOTIO: LA AUTOCRACIA Y LAS ÉLITES

2. PAIDEIA Y PODER

3. POBREZA Y PODER

4. HACIA UN IMPERIO CRISTIANO

NOTAS

PREFACIO

Fue para mí un gran honor que me invitaran a dar las Conferencias Curti de 1988, y una indescriptible alegría volver, una vez más, a Madison (Wisconsin), junto a aguas tranquilas y entre amigos, colegas y los héroes de la Antigüedad. No menos agradable fue conocer a Merle Curti y, mediante este relato de una época distante, quisiera poder rendirle un homenaje por los valores humanos que siempre ha mantenido en todos sus estudios sobre los Estados Unidos modernos.

Los lectores deben saber que los cuatro extensos capítulos que aquí se presentan son fruto de aquellas tres conferencias, que solo marcaron el principio de un proceso de autoformación que, espero y deseo, continúe durante muchos años después de que se publique este libro, que conviene leer desde esta perspectiva. Es un ensayo, con todas las incertidumbres, incluso con la parcialidad, que acompaña a tal esfuerzo. Y es un ensayo escrito ante todo con el propósito de ayudarme a mí mismo, a mis lectores y a los futuros estudiantes del Bajo Imperio romano para actualizar determinadas cuestiones de la historia política, cultural y religiosa de la época, de las que hoy se ocupa un considerable número de investigadores.

Las apasionantes consecuencias de gran parte de estas investigaciones no se han apreciado en la medida que se merecen. Por esta razón, he decidido escribir este texto como si de una síntesis se tratara. Es un relato de ciertos aspectos del período entre los años 300 y 450 d. C., redactado a la luz de los recientes avances en este ámbito de estudio. He intentado situar la cultura tradicional de las clases superiores en un contexto social y político que otorga un peso ligeramente mayor al que hasta hoy se le ha dado a su permanente relevancia y a sus tácitos objetivos. Asimismo, he procurado vincular el creciente poder de persuasión de los obispos no solo al surgimiento de una imagen nueva y cristiana de la sociedad —una realidad sobre la que contamos con abundantes pruebas—, sino también hermanarlo con el desarrollo social de las ciudades romanas tardías, cuyos perfiles solo podemos trazar de manera fragmentaria.

Los lectores deben ser conscientes de que algunas de las conexiones que se apuntan en estas páginas, entre diversos fenómenos culturales, religiosos y sociales, son conjeturas. Pero, asimismo, han de tener confianza en lo expuesto. Prácticamente todos los aspectos de este periodo (las fuentes recién descubiertas, la explotación de otras hasta hoy ignoradas y la hábil reinterpretación de pruebas consideradas seguras durante mucho tiempo) han iniciado el camino hacia una nueva visión de una época que fue testigo del triunfo final del cristianismo en el Imperio romano, la fundación del Imperio bizantino y el declive y caída del imperio en Occidente. Trabajar en un campo entre académicos que, en los últimos años, han cuestionado y reemplazado tantas generalizaciones al uso y relatos habitualmente repetidos es una tarea sumamente reconfortante.

Si tuviera que resumir en pocas palabras los cambios que se han producido en la historiografía del Bajo Imperio romano y que han influido en mi exposición en estos capítulos, diría que estamos mejor informados y somos más receptivos a las expectativas religiosas y culturales con las que los últimos romanos abordaron los sucesos políticos, administrativos y sociales de su tiempo. Es como si un paisaje lunar, cuyos contornos alguna vez resaltaron con una claridad ultraterrena en los relatos canónicos de los cambios políticos y administrativos de la época, hubiera adquirido matices más suaves, porque ahora está envuelto en una atmósfera cargada de esperanzas y temores arraigados en las tradiciones religiosas y culturales de los participantes. Si mi discurso ha logrado capturar algunas de las formas con las que los contemporáneos cultos reaccionaron, aprovecharon y representaron las muchas, contundentes y desmesuradas novedades que tuvieron lugar en los siglos IV y V, estaré satisfecho. Si mi trabajo persuade a otros de que se puede hacer, y de mejor manera, me sentiré afortunado.

Por todos estos motivos, he procurado, siempre que fuera posible, hacer justicia, en las notas a pie de página, a la erudición más actualizada sobre los temas de los que me ocupo. Cito fuentes que son de difícil acceso o poco conocidas, con todas las referencias relativas de las ediciones, sean estas las más modernas o, como suele ser el caso, ediciones más habituales y de más fácil acceso. Las más notables son la Patrologia Graeca y la Patrologia Latina, editadas por J. P. Migne (París, a partir de 1844) en su Patrologiae cursus completus.* Para demostrar mis tesis, siempre que ha sido posible he optado deliberadamente por citar pasajes de obras de autores de las que existen traducciones al inglés o al francés. Así ocurre, en particular, con las muchas obras y cartas de Libanio de Antioquía, al que cito de la edición de R. Förster, Libanius: Opera, vols. 1-11 (Leipzig: Teubner, 1903-1922),** señalando, entre paréntesis, el número de volumen de esa edición en romanos, y el de la página en arábigos. Cito también en las referencias a autores reconocidos y que aparecen habitualmente en la mayor parte de las obras sobre historia antigua. No hay razón para que a los lectores les sea complicado encontrar todos esos nombres en ediciones estándares o en buenas traducciones. Concretamente, la Res gestae de Amiano Marcelino la tradujo J. C. Rolfe, de la Loeb Classical Library: Ammianus Marcellinus (Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1952-1956). Ammianus Marcellinus: The Later Roman Empire, de W. Hamilton, es una traducción más reciente y ligeramente abreviada.

En este proceso de autoformación, la suerte me ha sido más que propicia por la ayuda que he recibido. Gracias al apoyo de la John Simon Guggenheim Memorial Foundation pude viajar por todos los últimos enclaves romanos de Turquía y Siria. No quisiera que se olvidara que la contemplación y asimilación de los paisajes que en su día fueron fundamentales en la historia del primer cristianismo y el imperio occidental, solo fue posible por esas innumerables personas —turcos, sirios y exiliados de Palestina— cuya amabilidad, experiencia y, a veces, vital coraje, hicieron posible el viaje a regiones remotas. Los pocos días que pasé en Afrodisias, en la región de Caria, siguen siendo, en cierto modo, el núcleo creativo del libro. Una ciudad clásica tardía cobró vida ante mis ojos —como les ocurre a otros muchos estudiosos de esta generación— gracias a la exclusiva generosidad de un excepcionalmente vivaz e inflexible anfitrión: el difunto arqueólogo turco Kenan Erim. Quisiera que se le recordara ahora que ya descansa en la ciudad que tanto amó, y cuyas riquezas desveló a tantas personas.

Los colegas de la Universidad de Princeton, en especial los del Departamento de Historia, contribuyeron en casi todas las fases del lento y arduo proceso por el que las ideas del primer borrador de estas conferencias fueron modificadas para subrayar su importancia, mediante una creciente conciencia de la complejidad de la vida social y política del Bajo Imperio. Los encuentros en el Shelby Cullon Davis Center, dirigido entonces por Lawrence Stone, me proporcionaron —casi todas las semanas durante los años 1988 y 1989— material de estudio sobre temas que me despertaron la tentación de incorporar a los que me sentía obligado a tratar. Pero, en última instancia, el libro está en deuda sobre todo con compañeros también dedicados a la investigación sobre mi propio campo de estudio. Charlotte Roueché y Garth Fowden leyeron una y otra vez los borradores de forma que no solo añadieron una gran cantidad de información que únicamente ellos podían aportar, sino que cambiaron, de manera bastante decisiva, las perspectivas y el equilibrio del estudio en su conjunto. Por último, las pertinentes críticas de Judith Herrin me ayudaron a dar mayor cohesión a un relato que fácilmente podría haberse fragmentado por los temas que en él se tratan, separados como están en distintos capítulos. Con sinceridad, generosidad y paciencia, han hecho que este libro profundice más en su contenido y no se limite a proporcionar información erudita o a enmendar errores superficiales: el constante estímulo de su amistad se refleja en el que fue el borrador definitivo y en otros anteriores.

Hubiera sido imposible planificar esta obra con tanta rapidez o tanta habilidad de no haber contado con Olga Savin, quien demostró ser no solo competente en procesar textos, sino una lectora excepcionalmente minuciosa y atenta del mío. A la inteligencia y la aplicación de Beatrice Caseau debo el índice de nombres y materias.

Por último, quiero dar las gracias a mi esposa, Betsy. Compartió, con un inquebrantable buen humor sobre sus resultados, tanto las alteraciones ocasionadas por los viajes como los inconvenientes cotidianos debidos al trabajo de convertir tres conferencias, pronunciadas con todo el cariño y en buena compañía, en un libro que me supuso muchos esfuerzos al tener que ocuparme de un ámbito complejo y que no deja de cambiar; unos esfuerzos que, espero, puedan ser de utilidad a los estudiantes del Bajo Imperio romano, y demostrar así que se podía confiar en mí para impartir una serie de conferencias en la universidad en la que nada menos que Michael Rostovtzeff comenzó su carrera en Estados Unidos.

1

DEVOTIO: LA AUTOCRACIA Y LAS ÉLITES

Este libro trata de un aspecto del control del poder en el Bajo Imperio romano. Se propone describir las expectativas con que las personas de clase alta se dirigían al emperador y a sus representantes, para eludir la crueldad y el rigor fiscal que caracterizaban al Imperio romano en los siglos IV y V. Así pues, no explicará todos los mecanismos y estrategias que se usaban con tal propósito: más bien, se centrará en los elementos culturales y religiosos que se consideraba que habían contribuido a que el poder imperial, pese a su dominante y augusta grandeza, fuera susceptible a la persuasión.

El primer capítulo ofrecerá un breve esbozo del entorno social y administrativo en el que habitualmente se manifestaba el poder del emperador entre aquellos que deseaban reducir su impacto. Se destacará hasta qué punto la administración imperial, aunque fortalecida en gran medida si se compara con la de siglos anteriores, aún debía asegurarse la colaboración de las clases altas de las ciudades y provincias si quería ejecutar con eficacia lo que se proponía. La debilidad estructural del gobierno central hacía esencial que la devotio, el apoyo leal, de una amplia y variada constelación de notables locales fuera activamente involucrada. Esto provocó un lenguaje de poder y unos gestos ocasionales de gracia y favor que, en medio de un sistema de gobierno riguroso, conservaban un espacio para la esperanza de que al emperador y a sus representantes locales se les pudiera persuadir para que actuaran ateniéndose a las normas defendidas por los portavoces de las clases superiores.

El segundo capítulo analizará la cultura tradicional de las clases altas, una cultura impartida mediante el sistema educativo conocido como paideia. Intentará evaluar el papel que esta cultura desempeñó en la creación de unos cimientos comunes entre todos sus miembros, fueran gobernantes o gobernados, y en la elaboración de estrictos códigos de cortesía y autocontrol, vinculados al ideal de un ejercicio benevolente, por ilustrado, de la autoridad.

El predominio de los ideales asociados a la paideia explica otra de las características del imaginario político de la época: las repetidas referencias a la función persuasiva ejercida por los filósofos, quienes, en realidad, solían ser figuras periféricas de la escena política de la Antigüedad tardía. En efecto, algunos eran solitarios empedernidos, orgullosos de su capacidad de evitar todo contacto con la vida pública. Pero una larga tradición había otorgado al filósofo de aquel tiempo el poder de actuar como consejero desinteresado, incluso como crítico, de los poderosos. Se le había asignado un papel claramente definido en el drama de la persuasión, aunque, con frecuencia, no había quién lo interpretara o solo lo representaban aduladores hombres sumisos, artificiosos y protocolarios con escasa autoridad real.

En el tercer capítulo consideraremos los cambios sociales producidos en las últimas ciudades romanas que condujeron al surgimiento de portavoces del cristianismo, en un espacio que anteriormente se había entendido como reserva exclusiva de las clases superiores. En las últimas décadas del siglo IV, obispos y monjes demostraron que podían influir en quienes detentaban el poder y ganarse su voluntad con la misma eficacia que pudiera hacerlo cualquier filósofo.

Aquellos miembros del clero eran, en muchos sentidos, nuevos y perturbadores protagonistas. Pero pudieron entrar por vez primera vez en la escena de la política romana tardía porque sus coetáneos los necesitaban para actuar ajustándose a los guiones que, en los siglos anteriores, habían escrito hombres de la paideia. Si un obispo de clase alta como Ambrosio, en Milán, e incluso cualquier montaraz individuo de las colinas de Siria como un ermitaño macedonio en Antioquía, actuaban con esa eficiencia, era porque hallaron funciones que podían asumir con seguridad. Eran «auténticos» filósofos. Representaban el antiguo papel del valeroso hombre sabio y de discurso libre, pero le añadían la pesada carga de las nuevas ideas. Las fuertes connotaciones religiosas asociadas a sus intervenciones introdujeron un inédito mundo de valores, caracterizado por la creencia en sanciones sobrenaturales, en un sistema de control que, hasta entonces, se había mantenido decididamente profano. La preocupación más apremiante de quienes «habían sido formados mediante la paideia» era que la clase gobernante cuidara de sí misma según las normas clásicas de comportamiento.1 Los obispos y monjes, por el contrario, hablaban de la ira y la misericordia de un nuevo Dios supremo.

La intromisión de lo sobrenatural delataba la presencia de algo más que nuevas creencias: otro elemento había entrado en la política del imperio. La disposición del emperador a escuchar a los obispos, como en su día lo había hecho con los filósofos, implicaba el reconocimiento de nuevas formas de poder local. Tal poder podía mostrar un rostro siniestro: sus víctimas no cristianas lo calificaban, con justificado acierto, de «autoridad usurpada».2 La destrucción no autorizada de los principales templos de la antigua religión, los ataques impunes a las sinagogas judías y, por último, el linchamiento, en el año 415, de la filósofa Hipatia, ilustre representante de la escuela neoplatónica de Alejandría y miembro destacado de su prestigioso consejo municipal, fueron actos de violencia que demostraban que las ciudades habían cambiado. Dominadas, en parte, por líderes modernos ajenos a las tradiciones, sus habitantes querían vengarse de viejos agravios con otras formas de acción directa, a menudo mucho más intimidatorias.

Así pues, el cuarto capítulo cierra el libro con una descripción del proceso de elaboración, en la literatura cristiana, de un nuevo lenguaje del poder y, por tanto, de nuevas razones para controlarlo que reflejaban el equilibrio entre la autocracia imperial, los notables cívicos y la Iglesia cristiana en el Imperio de Oriente del siglo V.

Las provincias orientales del Imperio romano serán el centro de atención a lo largo de todas estas páginas. Del Danubio al Éufrates, y del mar Negro al extremo sur del Alto Nilo, y, hacia occidente, hasta Cirenaica en una zona que hoy abarca los territorios de no menos de diez Estados modernos (Grecia, Bulgaria y la parte de Rumanía situada al sur del Danubio, en Europa; además de Turquía, Siria, Jordania, Líbano, Israel, Egipto y Libia, en Oriente Medio), las clases dirigentes de lo que, en última instancia, era una poderosa confederación de regiones se enorgullecían de compartir una misma cultura griega, de la que se esperaba que mostrase una firme lealtad a un Imperio romano en teoría no dividido. Circunstancia, esta última, que casi nunca fue una realidad. Durante trece años, desde la conquista de las provincias orientales en el año 324 por Constantino hasta la muerte de este en el 337, y luego solo durante siete años, hasta el fallecimiento de Teodosio I, en el año 395, los territorios de Oriente y Occidente fueron gobernados por un único emperador. En general, hasta el año 395, y siempre a partir de entonces, las provincias orientales estuvieron al mando de un emperador que, fuera por acuerdo o porque no tenía otra opción, permitía que un colega occidental controlara las provincias del imperio en las que se hablaba latín, desde Britania hasta las fronteras actuales de Grecia, Bulgaria y Rumanía.

Al centrarse en las provincias orientales, el libro no hará sino respetar los contornos de una división del mundo romano que ya era evidente en el siglo IV y que se hizo definitiva en la centuria siguiente con la caída del Imperio de Occidente y la aparición de un Estado propiamente romano, pero oriental, predecesor del que llamamos Imperio bizantino.

La decisión de ocuparse sobre todo de las provincias orientales implica la obligación de contemplar el mundo romano desde un punto de vista único y, en muchos sentidos, peculiar, y no requiere un gran esfuerzo desdeñar las limitaciones que tal perspectiva impone. Sin embargo, sus habitantes, aquellos que vivieron esa época, se hallaban en un mundo más amplio que el que delimitan nuestras rígidas divisiones entre Oriente y Occidente, entre latinos y griegos, y no pocos tenían una singular visión periférica de territorios sorprendentemente amplios.

Valga un ejemplo crucial: todo lo referente a la zona oriental del imperio en los siglos IV y V está escrito casi exclusivamente en griego. La sucinta expresión «Oriente griego» es tan apropiada como cualquier otra para describir a la perfección el peculiar mundo cultural del que se habla en la mayoría de las fuentes. Pero siempre hubo algo más. Estamos tratando de un sistema político que abarcaba diversas regiones antiguas. En muchas zonas, los miembros de las clases dirigentes y sus clientes sumaban al respeto por la cultura griega la capacidad de expresarse en lenguas derivadas de las que se hablaban en el antiguo Oriente Medio: en siriaco, descendiente directo del arameo, durante mucho tiempo lingua franca del Creciente Fértil, de Gaza al sur de Mesopotamia, y, en Egipto, en un copto que era la última y más flexible versión de un idioma en el que en su día se expresaron los faraones. Pero, sobre todo, estas regiones estaban cohesionadas por un sistema imperial, incondicional y, a veces, agresivamente romano. Ningún griego instruido ni influyente —ni siquiera un maestro de retórica griega, como Libanio de Antioquía— se podía permitir el lujo de negar tal realidad. El latín era la lengua materna de casi todos los emperadores de la época. En las altas esferas del servicio imperial, las fronteras culturales tradicionales importaban muy poco. Los funcionarios de alto rango se mudaban con facilidad de un lado a otro del imperio. Conocer el derecho romano y comunicarse con la gente importante en su lengua latina seguía siendo una condición sine qua non para prosperar en la administración y en las provincias. El dominio del latín confería ventajas incalculables frente a quienes solo hablaban griego, enfrentados a la permanente e invasiva presencia de un Estado romano que abarcaba todo el mar Mediterráneo.

En nuestro relato aparecen también, de forma ocasional, dos provincias del Mediterráneo occidental: Italia y el norte de África. Ambas ofrecen abundantes demostraciones de características habituales en el Mare Nostrum de aquellos años, fuera en las zonas de habla griega o en las de habla latina: el vigor de una forma análoga de vida urbana, la permanente atracción que los orientales sentían por Roma como caja de resonancia para sus inquietos talentos y, sobre todo, la lógica estratégica que convertía a Milán —ubicada como estaba en el centro de un sistema de vías que partían de la Galia, cruzaban el norte de Italia y llegaban a los Balcanes, y de ahí a Constantinopla— en el eje de los repetidos intentos de los emperadores orientales de reivindicarse como gobernantes únicos, o al menos dominantes, de todo el mundo romano. Todos estos factores garantizaban que Milán, Aquilea, Roma y, en menor medida, Cartago nunca desaparecieran por completo del campo de visión de los dirigentes de Constantinopla, Antioquía y Alejandría.

No conviene que el lector se llame a engaño. El poder, no la persuasión, sigue siendo la característica más notable del Bajo Imperio romano en todas sus regiones. El imperio que se describe en las obras del principal historiador romano, Amiano Marcelino, era claramente autoritario. Amiano consideraba inusual, y encomiable, que el emperador Valentiniano I no intentara «doblegar el cuello de sus súbditos con amenazas intimidatorias».3 Era más habitual imponer la obediencia mediante la autoridad imperial, tanto en asuntos religiosos como seculares. En palabras del prestigioso experto John Matthews: «El gobierno imperial en tiempos de Amiano no tenía parangón en la historia grecorromana en cuanto a la consistencia y complejidad de su organización, la influencia física en la sociedad, la extravagancia retórica con la que se expresaba y la calculada violencia con la que pretendía imponer su voluntad».4

Ante un sistema tan formidable, el lenguaje de la persuasión, especialmente utilizado en el Bajo Imperio por las personas cultas, estaba fuera de la realidad. A los aristócratas griegos se les seguía enseñando a «incorporar a Demóstenes a su alma», del mismo modo que sus equivalentes latinos se nutrían de las obras de Cicerón.5 Todos ellos trasladaron al siglo IV un lenguaje político perfilado y pulido en los tiempos de las ciudades-Estado libres de Grecia y de la República romana. Sin embargo, los mismos Demóstenes y Cicerón se expresaban bajo la sombra de una latente tiranía, y, en el año 300, el tipo de política que un historiador del mundo clásico podría reconocer en Atenas y en la Roma republicana era algo perteneciente a un pasado remoto.6 Así pues, es tentador desechar la gran cantidad de pruebas de que disponemos sobre las ideas políticas de las clases cultas, como si no fueran más que una desfasada verborrea: el concepto de que la política de un imperio vasto y despótico pudiera ser representada desde la perspectiva de la vida de la Atenas clásica; la permanente insistencia en la práctica de las virtudes públicas clásicas, como la libertad de expresión, el respeto a la legalidad, la clemencia y la capacidad de mostrar elocuencia en los debates; las comparaciones obligadas y halagadoras entre los emperadores de la época y los grandes estadistas de Grecia y Roma, todo ello se ha considerado «absolutamente comedido y completamente artificial»,7 «tedioso» e «inmaduro».8 La mayoría de los estudiosos del tema dan por supuesto que el bagaje intelectual de las personas educadas al modo clásico se puede ignorar sin perjuicio alguno en cualquier descripción de la política «real» de los siglos IV y V.

En los primeros capítulos intentaré encontrar otra forma de resolver el dilema que supone la aparente disonancia entre la cultura de la clase alta romana y la realidad política de la Roma que se trata en este libro. Sin dar una importancia indebida a la retórica clásica en la toma de decisiones del Bajo Imperio, es posible, cuando menos, señalar que no estamos tratando de una completa separación entre «lenguaje» y «realidad». Sucede, más bien, que la persistente recurrencia de las llamadas a los ideales de conducta que, a través de la educación, derivaban del pasado clásico, eran un aspecto, entre otros muchos, de una práctica política más compleja de lo que, de entrada, podríamos suponer. En este momento que estudiamos, los matices del imaginario político y la complejidad de las normas fundamentales de la misma política merecen una atención más detallada que la que se les ha prestado en muchas explicaciones recientes. Esta es la cuestión que ahora debemos abordar.

En su conferencia de 1910 sobre la constitución del Imperio romano de la época que nos ocupa, J. B. Bury destacaba que no habían recibido la debida atención «las formas de gobierno que habitualmente se consideran monarquías absolutas. [...] Probablemente, la razón estriba en la aparente simplicidad de una constitución por la que el poder supremo se otorga exclusivamente a un solo hombre. Cuando decimos que la voluntad del monarca es suprema, podría parecer que no hay nada más que añadir».9 En realidad, queda mucho que manifestar, incluso sobre el tema de la base teórica del cargo imperial. Estudios recientes destacan el hecho de que el Bajo Imperio seguía siendo un Rechtsstaat. Hay pruebas suficientes para sugerir que Amiano Marcelino era consciente de la realidad romana de entonces cuando, a finales del siglo IV, propuso su pragmática definición del poder imperial en el que esperaban vivir él y sus coetáneos: «Existían tribunales de justicia debidamente constituidos y procedimientos regulares, y en la observancia de estos estaba la esencia de lo que Amiano [...] llamaba un “imperio civil y de derecho”, civile iustumque imperium».10

Otros estudiosos subrayan la forma en que incluso los teóricos de la autocracia imperial, precisamente porque aún partían de una larga tradición de tratados helenísticos sobre el gobernante como rey-filósofo, siguieron poniendo el énfasis, para los destinatarios de elogios, en una insistente antítesis entre la voluntad propia del tirano y el acatamiento civilizado de la ley que distinguía al gobernante legítimo.11 Recientemente, la consistencia y la permanencia de este sistema normativo se han estudiado como punto de encuentro y como instrumento para cartografiar sus críticas a los emperadores individuales, hasta el mandato de Justiniano y aun más allá.12

Tal vez sea el momento de añadir una dimensión más a estas consideraciones. Los estudios sobre derecho y teoría política romanos han tendido a concentrarse casi en exclusiva en el papel del emperador. Por esta razón, tales estudios corren el riesgo de tomar al pie de la letra la amplia «egolatría institucionalizada» —el convencimiento de que todo poder y toda iniciativa política deben residir en la persona del emperador— que caracterizó al puesto imperial en el siglo IV, de manera muy similar a las exigencias de soberanía absoluta de Luis XIV. Pero en ninguno de los dos casos el soberano estuvo realmente solo. El poder absoluto, tanto en la Antigüedad tardía como en la Francia del siglo XVII, debía su efectividad —a lo largo de muchos siglos en el caso del Imperio romano— a que sus servidores habían aprendido «los límites dentro de los que la práctica del absolutismo era posible».13 Estos límites pueden esbozarse brevemente.

Los representantes del emperador en las provincias debían arbitrar el inmenso poder teórico de este. Y es que no se puede olvidar que el emperador residía a una distancia casi insuperable de la mayoría de sus súbditos. Por ejemplo, regresar a Roma desde Tréveris, o desde Sirmio, en los Balcanes, era un viaje de más de un mes y, si el emperador se encontraba en el norte de África, el trayecto era de tres meses. Si se hallaba en Constantinopla, estaba a treinta días de Antioquía, y, si pretendía ir, por tierra, de esta ciudad a Alejandría, necesitaba seis semanas de viaje, y tres semanas si su destino, desde Antioquía, era Édessa. Incluso con las ventajas que suponía el cursus publicus —el sistema de transporte rápido del que podían disponer los oficiales y mensajeros imperiales—, la velocidad a la que los edictos del emperador llegaban a sus destinos variaba en función de la estación del año. Las comunicaciones fueron difíciles en cualquier período de la historia imperial, pero parece que se hicieron más lentas hacia finales del siglo IV, cuando las incursiones de los bárbaros obstaculizaban las rutas terrestres en Europa occidental y los Balcanes.14

El mantenimiento de un sistema imperial autócrata implicaba una batalla permanente con las distancias. Quienes ejercían el poder quedaban con excesiva facilidad aislados del mundo que decían controlar. En palabras de A. H. M. Jones: «Ante la lentitud de las comunicaciones, la administración del imperio estaba centralizada en grado máximo».15 El núcleo del gobierno imperial —el emperador, con sus prefectos pretorianos, los comandantes en jefe, los dirigentes de la burocracia, los funcionarios de palacio y los asesores personales— se reservaba todas las decisiones finales posibles. Con este fin se convocaba a los generales y a los jefes de los departamentos del gobierno a las reuniones del consistorium, presididas por el emperador en su trono —de ahí su nombre—. Las sesiones se caracterizaban por arduas controversias, voces elevadas y gestos exagerados. Pero el emperador podía dar por finalizado el debate en cualquier momento simplemente levantándose de su asiento. Se esperaba que escuchara a sus ministros, y a menudo participaba en sus discusiones. Pero, una vez que los había escuchado, era él quien tomaba la decisión definitiva.16

Este era el mundo de las celsae potestates: una fría cumbre, que pocos de los que procedían de las provincias escalaban y, si lo hacían, debían asumir el peligro. En el mundo exterior, se sabía muy poco de las disputas del consistorium. Ni siquiera a una figura tan importante como Ambrosio, obispo de Milán, se le habló de la polémica que desembocó en la decisión de Teodosio I de dar muerte, en lo que fue una auténtica masacre, a los habitantes de Tesalónica.17 Este círculo íntimo «jugaba» con los destinos de lejanas ciudades y regiones.18 Los delegados de las provincias podían ser ignorados o sometidos a severos castigos: un grupo de enviados por la ciudad de Sardes salieron de una reunión con el prefecto pretoriano tocándose la cabeza, para asegurarse de que seguía sobre sus hombros.19

Los escasos audaces y afortunados tenían, evidentemente, menos razones para quejarse. Mediante su contacto directo con las celsae potestates, contaban con el tipo de ventaja a la que un sistema tan centralizado daba un peculiar valor: conseguían cualquier autorización de forma directa, soslayando el lento y poco fiable proceso de apelación y correspondencia que normalmente conectaba a quienes residían en provincias con los centros de poder. En el año 245, un grupo de campesinos procedentes del Éufrates estuvieron dispuestos a esperar ocho meses en Antioquía para llevarse consigo una orden del propio prefecto.20 Este importante documento —de una serie recientemente descubierta de pergaminos y papiros de la Siria romana— ilustra el hecho de que los emperadores y altos funcionarios no solo crearon este centralizado sistema, sino que era el que deseaban. Los litigantes ansiaban acceder directamente a los únicos tribunales realmente autorizados: los más próximos al emperador. La reducción, durante el gobierno de Diocleciano, del tamaño de cada provincia, que prácticamente duplicó la presencia del gobierno romano en todo el imperio, aumentó la disponibilidad de tribunales a los que apelar. De ahí la importancia de la palabra metrópolis. En los siglos anteriores, este título había sido un signo de distinción. Seleccionaba una ciudad de entre otras muchas que podían aspirar a gozar de supremacía dentro de la provincia. Suponía la competencia entre centros más o menos iguales. A partir de finales del siglo III, el título de metrópolis lo ostentaba la ciudad de la provincia en la que residía un gobernador. La metrópolis pasó a ser la indiscutible capital jurídica y administrativa de la región. A este cambio le siguió de inmediato la fundación de una capital imperial en Constantinopla y la prolongada residencia imperial en una importante ciudad oriental, Antioquía. Ambos hechos no son solo un tributo a las tendencias centralizadoras del Estado romano en el periodo del Bajo Imperio, sino que también reflejan la insistencia de los notables del Oriente griego en tener, de ser posible, un emperador, o, cuando menos, uno de sus representantes, a una cómoda distancia de viaje.21

Sin embargo, la mayoría de los litigantes no quería quedarse donde estaba el tribunal. Quienes, como Amiano Marcelino, se vieron involucrados en la política asesina que rodeaba al emperador, los generales y los altos mandos, calificaron por escrito sus experiencias como una venatio, como participar en un brutal espectáculo obligados a usar su habilidad contra bestias exóticas y voraces.22 Las historias de violencia y crueldad que más han influido en la formación de las actuales ideas sobre el funcionamiento de la autocracia romana del Bajo Imperio normalmente están relacionadas con hechos que ocurrieron cerca del emperador o con acciones realizadas en las provincias por los pocos que, en ese momento, se sentían seguros de contar con el respaldo incondicional del emperador y de su círculo íntimo.23

Aterradora y dictatorialmente activo en el núcleo central, el sistema imperial de gobierno se encontraba inmovilizado en un mar de los Sargazos una vez que alcanzaba las provincias.24 La abrumadora cantidad de datos y testimonios de la que se habla en este libro procede de escritos de quienes vivieron a una distancia segura de la corte. Muestra a notables locales analizando los últimos tentáculos de un sistema imperial, a medida que estos se abrían paso desde el emperador y su entorno hasta la sociedad. Estas pruebas determinan inevitablemente la estructura del presente estudio. Por lo general, nos encontramos observando los centros de poder en el Bajo Imperio desde una serie de regiones más o menos periféricas. Está la Antioquía de Libanio (314-393), una formidable ciudad según los estándares romanos de esos años, con doscientos mil habitantes y un consejo municipal de seiscientos miembros. Aunque fue la ciudad más visitada por los emperadores del siglo IV, Antioquía siguió siendo un mundo aparte. Ejemplo destacado del urbanismo griego en los confines de una menos urbanizada Siria, se encontraba a medio día de camino del Mediterráneo, en el rico valle del Orontes. Su excelente aislamiento cobraba aun mayor valor por los pasos a través de las serpentinas montañas por los que las vías terrestres llegaban a la ciudad, desde Asia Menor al noroeste, y desde Fenicia al sur.25 La Capadocia que describen las cartas de Basilio de Cesarea (330-377 o 379) y Gregorio Nacianceno (329-389) era una región muy diferente, aislada en la elevada meseta de Anatolia y asentada de manera menos segura en una única ciudad muy poblada.26 También es distinta la alejada Cirenaica (en la actual Libia), sobre la que la correspondencia de Sinesio de Cirene nos descubre el descontento y las luchas internas de sus notables.27

Es difícil generalizar acerca de un mundo compuesto por tan distintos panoramas. Sus ciudades aún se enorgullecían de su diversidad cultural y de su independencia. Actualmente, los historiadores solo conocen a la mayor parte de ellas a partir de las fuentes locales más elocuentes: sus deterioradas lápidas, con inscripciones referentes a la Antigüedad tardía, y las excavaciones de sus edificios.28 Incluso si supiéramos más sobre cada región, nuestra imagen seguiría siendo desequilibrada y asimétrica. Quienes afirmaban que eran capaces de persuadir (aunque a menudo sus esfuerzos fueran estériles) son significativos para nosotros por las pruebas que han sobrevivido. Quienes ejercían el poder, por el contrario, son prácticamente mudos. Conocemos las leyes imperiales, recogidas en gran parte en el Código Teodosiano del año 438, pero apenas sabemos nada sobre los problemas cotidianos de quienes tenían a su cargo su administración. Las sinceras epístolas de Plinio —mientras fue gobernador de Bitinia— al emperador Trajano no tienen equivalentes en la época del Bajo Imperio romano. Basta con leer las abundantes cartas en las que los sirvientes reales de Luis XIII y Luis XIV notificaban a sus amos en la corte las dificultades, los temores y las posibles estrategias que tenían que seguir, para darse cuenta del silencio que anida en el núcleo de los testimonios que nosotros manejamos.29 Pero gracias a la capacidad de adaptación de la cultura común que compartían los doctos notables de cada región, combinada con los métodos y las limitaciones relativamente uniformes del gobierno imperial, se puede reconstruir un modelo conjetural de la forma en que se ejercía la persuasión en muchos casos. Por consiguiente, el resto de este capítulo se ocupará de esbozar algunas de las reglas del juego por las que se regían las relaciones entre los representantes del poder del emperador y aquellos grupos de notables de las provincias cuyas expectativas, al menos, están plenamente documentadas en las pruebas de que disponemos.

La mejor elección es comenzar con la ceremonia del adventus: la solemne entrada del emperador y sus representantes en una ciudad. Era un acontecimiento fundamental para el imaginario político de la época. Un reducido grupo de notables, ataviados con vestiduras ceremoniales que etiquetaban su condición de prestigiosas autoridades, se situaba en fila ante las puertas de la ciudad. Detrás de este grupo, colocados minuciosamente según su rango, se situaban los representantes de otros grupos y profesiones: los gremios, el clero o las facciones del circo.30 Y, detrás de todos, la multitud agolpándose en las calles, trepando a los tejados o encaramándose a montones de basura para ver mejor al recién llegado mientras avanzaba por la principal avenida en un carruaje elevado.31 Los notables acogían a los gobernadores de las provincias con aplausos y solemnes discursos de bienvenida. Pocas veces tenían que recibir a alguien de rango superior, y casi nunca al propio emperador. Incluso las urbes importantes veían muy de vez en cuando a un prefecto pretoriano. Antioquía era la única ciudad de Oriente, aparte de Constantinopla, en la que los emperadores residían largas temporadas, hasta un total de diez años entre el 337 y el 377. A partir del 378, se fueron a Constantinopla, de la que nunca regresaron.32 El gran palacio antioqueno, construido en una isla del río Orontes como residencia del emperador y su corte, se convirtió en un espacio sin vida ni propósito, en cuyos escalones instaló su tienda un ermitaño.33

Sin embargo, por el mero hecho de llegar con toda su pompa, el adventus del gobernador marcaba la vida de todas las ciudades y regiones como recordatorio de una lejana autoridad que, durante un breve tiempo, estaba a su alcance.34 Los notables que se reunían para dar la bienvenida a los representantes de sus gobernantes calculaban, contando con la experiencia de muchas generaciones, dónde pudiera haber un eslabón débil en la cadena de comunicación densamente sobrecargada, que llevaba el poder del gobierno central a su localidad. Gran parte de lo que conocemos sobre la política del Bajo Imperio, tal como se veía desde las ciudades de las provincias, se centra en aquellos puntos donde el sistema imperial podía ser aprovechado por la élite local y en los que precisamente cabía esperar que «cediera».

En efecto, se confiaba en que el sistema «cediera». Las iniciativas del gobierno central invariablemente se veían sujetas a misteriosos retrasos. El miedo a la distancia, la conciencia de las dificultades que implicaba mantener una comunicación rápida con el emperador y, sobre todo, la permanente incertidumbre sobre la fuerza de los grupos de presión en la corte imperial en favor de un plan de acción; todas estas consideraciones empezaron a ser una carga para los portadores de la autoridad imperial, incluso de camino a sus destinos. Pese a todo el ceremonial que se organizaba a su llegada, los gobernadores de provincias, como veremos, eran personas extremadamente precavidas, ansiosas de buscar aliados entre las élites locales. Incluso se pensaba que los representantes más autoritarios del emperador también podrían vacilar.

Una fuente inusual, sobre un elocuente suceso de la historia eclesiástica del siglo V, es la que nos muestra con mayor claridad todo lo dicho. Dado que se suponía que nadie iba a enterarse de tal incidente —ya que la información al respecto estaba «filtrada» por quienes se oponían al principal protagonista— conviene que nos detengamos por un momento en él para hacernos una idea de un aspecto raramente documentado, pero crucial, del funcionamiento del sistema imperial. En un memorándum secreto, Cirilo, el patriarca de Alejandría, dictó las medidas que debían tomar sus agentes en Constantinopla en el año 431. Al comisionado enviado desde esta ciudad a Alejandría con un mandato del emperador, se le tenía que tranquilizar y asegurarle que la autorización original de aquel, para que se actuara según los intereses de una política que favorecía a Cirilo, seguía contando con todo el peso de la aprobación imperial cuando el citado comisionado llegara a Antioquía al cabo de unas semanas. Era un problema bastante común. La correspondencia de Cirilo y, en especial, su memorándum secreto expone claramente cómo surgió el problema, cómo se abordó y cómo creía Cirilo que se podía resolver.

El documento demuestra cómo actuó Cirilo en un momento crucial de su carrera y cómo su proceder originó una etapa decisiva en la historia de la doctrina cristiana. En un concilio reunido en Éfeso en junio del 431, Cirilo, actuando con rapidez y por iniciativa propia, consiguió que se condenara a Nestorio, por entonces patriarca de Constantinopla, basándose en la tesis cristológica de que las naturalezas humana y divina de Cristo se habían unido de forma indisoluble e instantánea en el mismo momento de su concepción en el vientre de la Virgen María. A partir de ese momento, María debía ser llamada Theotokos: «La que dio a luz a Dios». Negar todo esto, formulado por Cirilo en términos de singular intransigencia, significaba, para todos los cristianos ortodoxos, incurrir en anatema.

En Éfeso, la distancia había favorecido a Cirilo. Había navegado por las tranquilas aguas del mar en verano hasta desembarcar en esta ciudad de Asia Menor con un séquito espectacular. En cambio, los potenciales aliados de Nestorio —Juan de Antioquía y los obispos de Oriente— se habían desplazado lentamente por tierra, siguiendo las montañosas costas del sur de Turquía, mientras se aproximaba la estación más calurosa del año y, después de treinta días de viaje, con muchos retrasos a causa de diversas enfermedades, aún no habían llegado a Éfeso. Cirilo aprovechó la oportunidad que le brindaba ese retraso. Cuando Juan y los obispos de Oriente llegaron por fin el 26 de junio, se encontraron con que Cirilo había actuado: Nestorio había sido condenado en una turbulenta asamblea.

Juan y su séquito regresaron a Antioquía, agraviados, decepcionados y sin convencimiento alguno. Era ahora obligación de Teodosio II, como emperador, ordenar a Juan que aceptara la condena de Nestorio y su corolario teológico, el anatema declarado por Cirilo contra todos los que se opusieran a sus ideas. En consecuencia, el tribuno Aristolaos fue enviado a Antioquía en el otoño del año 431, con instrucciones precisas para imponer la decisión del Concilio.

Ahora, sin embargo, la distancia perjudicaba a Cirilo. En el mes que Aristolaos necesitaba para llegar a Antioquía, Teodosio II podía cambiar de opinión y, si el tribuno lo supiera o sospechara siquiera que pudiera ocurrir, su celo por la causa de Cirilo se desvanecería. Esta idea fue suficiente para que Cirilo enfermara.35 Tenía que actuar. Había que convencer a Aristolaos de que seguía gozando del apoyo imperial.

Con tal objetivo, Cirilo autorizó a sus agentes de Constantinopla a movilizar a las principales figuras de la corte y la ciudad. El emperador no debía dudar, ni siquiera dar motivos para pensar que podía hacerlo. La emperatriz Pulqueria y sus damas de honor tenían que renovar su presión sobre Teodosio. Dalmacio, líder espiritual y hombre santo de Constantinopla, debía comprometer al emperador bajo juramento para que mantuviera una política sin concesiones. En cuanto a los funcionarios de palacio, había que pagarles «lo que su codicia pida». Al eunuco Chryseros convenía sobornarlo para que cejara en su oposición o, mejor aún, reemplazarlo por el chambelán Lauso. En cuanto al lejano Aristolaos, su esposa y su favorito, un hombre santo, debían escribirle para asegurarle de que todo iba bien en casa.36

Estas instrucciones iban acompañadas de una detallada lista de cantidades de dinero, muebles y artículos de luxe que había que repartir como «favores» de Cirilo. Un total de 1.080 libras de oro (77.760 piezas de oro, el equivalente a los estipendios anuales de 38 obispos o los alimentos y la ropa de un año para 19.000 pobres), pasamanos, 24 alfombras, 25 tapices de lana, 14 tapices colgantes, 24 velos o cortinas de seda, 18 cortinajes, 28 almohadones, 60 escabeles (8 de marfil), 14 sitiales de marfil con respaldo, 36 fundas de sitial, 12 manijas de puerta y 22 manteles. Además, 100 libras de oro (el equivalente a la ayuda anual de 4 obispos o para 1.800 pobres) fueron a la esposa del prefecto pretoriano, y 50 libras al asesor jurídico de Cirilo. En lo que al recalcitrante Chryseros se refiere: «Para que deje de enfrentársenos, nos hemos visto obligados a mandarle el doble de cantidades: es decir, seis tapices de lana grandes y cuatro de tamaño medio, cuatro alfombras grandes, ocho cojines, seis manteles, seis grandes tapices de colgar y seis pequeños, seis taburetes, doce fundas de sitial, cuatro cortinajes grandes, cuatro sitiales de marfil, cuatro escabeles de marfil, seis alfombras persas, seis placas de marfil, seis huevos de avestruz, y [...] si nos ayuda, recibirá de manos de Claudiano doscientas libras de oro».37

Era un reducido precio por la paz de la Iglesia. Hombre apasionado y entregado a usar el poder soberano del emperador Teodosio II para asegurar la victoria de sus propias ideas teológicas, Cirilo era consciente de los límites del poder. «La distancia, el primer enemigo» de todos los imperios extensos, provocaba irremediablemente disensiones en el centro y una permanente indecisión en los márgenes del sistema imperial.38

Sin embargo, a pesar de todas sus debilidades estructurales duraderas, nunca debemos subestimar el vigor y la confianza en sí mismo del sistema imperial que había surgido después de la crisis del siglo III, durante los mandatos de Diocleciano (284-305) y Constantino (306-337). Modernas investigaciones demuestran que, lejos de ser un epílogo lastimoso del Imperio romano clásico, un intento breve e ideado sin más para apuntalar una sociedad condenada, la primera mitad del siglo IV fue testigo del clímax, preparado durante mucho tiempo, del Estado romano.39 Estudios recientes, incluso algunos que se ocupan de provincias occidentales alejadas, como Hispania o Britania, prueban hasta qué punto la sociedad local pasó a depender del funcionamiento permanente de un ambicioso sistema fiscal y de las estructuras militares y burocráticas establecidas por el imperio reformado.40 Las constantes recaudaciones de impuestos por parte de la administración imperial y sus exigencias de transporte de provisiones fueron factores decisivos en la configuración de la vida económica de la Galia, Sicilia y el norte de África.41

Donde más documentado está el impacto del revigorizado gobierno imperial es en el Oriente griego.42 Comenzamos, en el siglo II, con un mundo heleno que perfectamente se podría considerar a sí mismo como un «conjunto de ciudades autónomas», en el que cada una de ellas gozaba de un determinado grado de autogobierno e incentivaba una vida religiosa y cultural propia, de carácter extremadamente local, por medio de constantes representaciones ceremoniales fastuosas y espectaculares, que sufragaban sus líderes.43 La lealtad visceral que se esperaba de un notable ciudadano hacia su ciudad rozaba lo cómico: en un libro de chistes del siglo III, un chiquillo de buena familia pregunta a su padre si la luna que se elevaba sobre ellos era realmente más brillante y espléndida que la que pudiera verse en cualquier otra ciudad.44 El estatus conseguido en el mundo más amplio del servicio imperial complementaba, pero aún no eclipsaba, el estatus otorgado por la comunidad local; el servicio imperial no incluía privilegios que excluyeran las exigencias de las ciudades sobre las vidas, el ánimo y la fortuna de sus ciudadanos más destacados.45

En el siglo IV, era evidente que todo esto había cambiado. En los dos siglos anteriores, las cecas autónomas de Asia Menor habían acuñado monedas que reflejaban con aprecio las peculiaridades de los lugares de culto regionales y los honores que los emperadores habían rendido a las deidades locales.46 Con la aparición del Imperio sasánida y sus rápidas conquistas en todas las provincias orientales, estas escenas encantadoramente desfasadas dieron paso a una única imagen, simplificada sin más consideraciones: ahora, en las monedas de las ciudades solo se mostraba la efigie del emperador, lo cual suponía un triunfo sobre los bárbaros persas. En el año 275, las cecas civiles del mundo griego habían dejado de funcionar.47 Además, estas ciudades ya no se podían considerar tan iguales entre sí. Únicamente aquellas que se habían ganado el favor de ser metrópolis de su provincia, es decir, centros del poder imperial en la nueva geografía administrativa del imperio, estaban seguras de disfrutar de una permanente prosperidad. El estatus y la autoestima de las demás bajaron ostensiblemente de nivel.48

Lo cierto es que todas las ciudades de las provincias orientales pasaron a ocupar un segundo plano, superadas por la nueva ciudad de Constantino: Constantinopla. Aunque la corte no residió en ella de forma permanente hasta después del año 395, su inauguración en el 330 y la rápida expansión del orden senatorial oriental, reclutado entre los notables de las ciudades provinciales griegas, en el siguiente gobierno de Constancio II, aseguraron que ni siquiera una prestigiosa metrópolis como Antioquía proporcionara a quienes servían en su propio consejo municipal el estatus y el privilegio del que ahora les procuraba Constantinopla. En todo el Oriente griego, el éxito en la corte del emperador significaba escapar de las exigencias de la propia ciudad natal: «En definitiva, el imperio y las ciudades que lo constituían competían directa y continuamente por los mismos recursos humanos y económicos».49

La condena por parte de Constantino de los sacrificios, y la clausura y el expolio de muchos templos socavaron aún más la autonomía cultural de las ciudades.50 Sus élites locales vieron cómo se les negaba el derecho a recurrir precisamente a aquellas ceremonias religiosas que en su día habían posibilitado que cada población expresara públicamente su particular sentido de identidad. Ya no se consideraba conveniente hacer sacrificios, visitar los templos o celebrar la ciudad como morada de dioses vinculados a la comunidad mediante sus peculiares ritos locales. En su lugar, la corte cristiana ofrecía un patriotismo nuevo y tan amplio como todo el imperio. Un patriotismo cuyo centro eran la persona y la misión de un gobernante universal designado por Dios, cuya inmensa y profunda dedicación al conjunto del imperio hizo que las antiguas lealtades a las ciudades individuales, que habían sido expresadas sinceramente en el antiguo sistema politeísta, parecieran ahora provincianas y triviales.51