Political landscapes in Late Antiquity and Early Middle Ages: the Iberian Northwest in the Context of Southern Europe E-Book

Various

13,90 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Firenze University Press

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Englisch

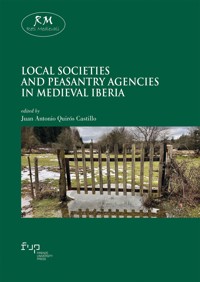

This book analyses the formation and dynamics of political landscapes in the early Middle Ages. The aim is to check how political action shaped these landscapes through the study of settlements and burials, “central places” (churches, castles, buildings) and territories. A noteworthy feature was the emergence of new patterns, often linked to the growing autonomy of local societies. The concept of “micropolitics” provides a better understanding of the wide range of situations determined by the initiative of local notables and communities, embedded in overarching powers. The framework of the study is north-western Iberia, including the comparison to other regions of Southern Europe.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Reti Medievali E-Book 49

Reti Medievali

Editors-in-chief

Maria Elena Cortese, University of Genoa, Italy

Roberto Delle Donne, University of Naples Federico II, Italy

Thomas Frank, University of Pavia, Italy

Paola Guglielmotti, University of Genoa, Italy

Vito Loré, Roma Tre University, Italy

Iñaki Martin Viso, University of Salamanca, Spain

Riccardo Rao, University of Bergamo, Italy

Paolo Rosso, University of Turin, Italy

Gian Maria Varanini, University of Verona, Italy

Andrea Zorzi, University of Florence, Italy

Scientific Board

Enrico Artifoni, University of Turin, Italy

María Asenjo González, Complutense University of Madrid, Spain

William J. Connell, Seton Hall University, United States

Pietro Corrao, University of Palermo, Italy

Élisabeth Crouzet-Pavan, Sorbonne Paris IV University, France

Christopher Dartmann, University of Hamburg, Germany

Stefano Gasparri, University of Venice Ca’ Foscari, Italy

Patrick Geary, Institute for Advanced Study in Princeton, United States

Jean-Philippe Genet, Panthéon-Sorbonne Paris 1 University, France

Knut Görich, University of Munich Ludwig Maximilian, Germany

Julius Kirshner, University of Chicago, United States

Maria Cristina La Rocca, University of Padua, Italy

Michel Lauwers, Côte d’Azur University, France

Isabella Lazzarini, University of Molise, Italy

Annliese Nef, Panthéon-Sorbonne Paris 1 University, France

Beatrice Pasciuta, University of Palermo, Italy

Annick Peters Custot, University of Nantes, France

Giuseppe Petralia, University of Pisa, Italy

Walter Pohl, Technische Universitaet Wien, Austria

Flocel Sabaté, University of Lleida, Spain

Roser Salicru i Lluch, Consejo Superior de Investigaciones Científicas Barcelona, Spain

Alessandro Silvestri, University of Salerno, Italy

Francesco Vincenzo Stella, University of Siena, Italy

Giuliano Volpe, University of Bari Aldo Moro, Italy

Chris Wickham, All Souls College, Oxford, United Kingdom

Peer-review

All published e-books are double-blind peer reviewed at least by two referees. Their list is regularly updated at URL: http://www.serena.unina.it/index.php/rm/referee. Their reviews are archived. Ruling in hard times

iberian local societies in the early medieval european context

Settings, practices and territorialities (5th-12th centuries)

1

Political landscapes in Late Antiquity and Early Middle Ages: the Iberian Northwest in the Context of Southern Europe

ed. by Iñaki Martín Viso

Firenze University Press 2024

Political landscapes in Late Antiquity and Early Middle Ages: the Iberian Northwest in the Context of Southern Europe / edited by Iñaki Martín Viso. - Firenze : Firenze University Press, 2024.

(Reti Medievali E-Book ; 49)

https://books.fupress.com/isbn/9791221505306

ISSN 2704-6362 (print)

ISSN 2704-6079 (online)

ISBN 979-12-215-0529-0 (Print)

ISBN 979-12-215-0530-6 (PDF)

ISBN 979-12-215-0531-3 (ePUB)

ISBN 979-12-215-0532-0 (XML)

DOI 10.36253/979-12-215-0530-63

The volume has been published thanks to the contributions of the Project “Los escenarios de las micropolíticas: acción colectiva, sociedades locales, poderes englobantes (siglos VI-XII)-ESMICRO” (Ref. PID2020-112506GB-C42) founded by Agencia Estatal de Investigación of the Ministerio de Ciencia e Innovación.

Front cover image: Castle of Cevico de la Torre (Valladolid). Photography of Daniel Justo Sánchez

Peer Review Policy

Peer-review is the cornerstone of the scientific evaluation of a book. All FUP’s publications undergo a peer-review process by external experts under the responsibility of the Editorial Board and the Scientific Boards of each series (DOI 10.36253/fup_best_practice.3).

Referee List

In order to strengthen the network of researchers supporting FUP’s evaluation process, and to recognise the valuable contribution of referees, a Referee List is published and constantly updated on FUP’s website (DOI 10.36253/fup_referee_list).

Firenze University Press Editorial Board

M. Garzaniti (Editor-in-Chief), M.E. Alberti, F. Vittorio Arrigoni, E. Castellani, F. Ciampi, D. D’Andrea, A. Dolfi, R. Ferrise, A. Lambertini, R. Lanfredini, D. Lippi, G. Mari, A. Mariani, P.M. Mariano, S. Marinai, R. Minuti, P. Nanni, A. Orlandi, I. Palchetti, A. Perulli, G. Pratesi, S. Scaramuzzi, I. Stolzi.

FUP Best Practice in Scholarly Publishing (DOI 10.36253/fup_best_practice).

The online digital edition is published in Open Access on www.fupress.com.

Content license: except where otherwise noted, the present work is released under Creative Commons Attribution 4.0 International license (CC BY 4.0: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode). This license allows you to share any part of the work by any means and format, modify it for any purpose, including commercial, as long as appropriate credit is given to the author, any changes made to the work are indicated and a URL link is provided to the license.

Metadata license: all the metadata are released under the Public Domain Dedication license (CC0 1.0 Universal: https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode).

© 2024 Author(s)

Published by Firenze University Press

Firenze University Press

Università degli Studi di Firenze

via Cittadella, 7, 50144 Firenze, Italy

www.fupress.com

This book is printed on acid-free paper

Printed in Italy

Iberian local societies in the early medieval European context:

settings, practices and territorialities (5th-12th centuries)

1. Political landscapes in Late Antiquity and Early Middle Ages: the Iberian Northwest in the Context of Southern Europe, ed. by Iñaki Martín Viso, 2024

2. Local Societies and Peasantry Agencies in Medieval Iberia, ed. by Juan Antonio Quirós Castillo, forthcoming

3. Archaeology and History of the Commons from Middle Ages to Early Modern, ed. by Margarita Fernández Mier, forthcoming

4. Landmarks, Footprints, and Divisions of Space: the Making of Early Medieval Landscapes, ed. by Julio Escalona, and Álvaro Carvajal Castro

Index

FUP Best Practice in Scholarly Publishing (DOI 10.36253/fupa_best_practice)

Iñaki Martín Viso (edited by), Political landscapes in Late Antiquity and Early Middle Ages: the Iberian Northwest in the Context of Southern Europe, © Author(s), CC BY 4.0, published by Firenze University Press, ISBN 979-12-215-0530-6, DOI 10.36253/979-12-215-0530-6

Introduction by Iñaki Martín Viso

Iñaki Martín Viso, University of Salamanca, Spain, [email protected], 0000-0002-1720-0821

Referee List (DOI 10.36253/fup_referee_list)

FUP Best Practice in Scholarly Publishing (DOI 10.36253/fup_best_practice)

Iñaki Martín Viso, Introduction, © Author(s), CC BY 4.0, DOI 10.36253/979-12-215-0530-6.02, in Iñaki Martín Viso (edited by), Political landscapes in Late Antiquity and Early Middle Ages: the Iberian Northwest in the Context of Southern Europe, pp. 1-6, 2024, published by Firenze University Press, ISBN 979-12-215-0530-6, DOI 10.36253/979-12-215-0530-6

The title of this book requires some preliminary clarification, because words can be much more attractive than precise. I must start with some definitions. Landscape is a concept that is increasingly present in our societies and its meanings have multiplied. However –and simplifying many nuances – the term refers to two meanings: one objective, related to physical features, as an environment modified by humans, and another that emphasises the perception of those who live in or contemplate the physical world.1 Both meanings imply a human action, an anthropisation, but they also entail an experience. Therefore, landscape would be a social construction, in which both economic and cultural aspects merge, as it is largely the result of a view of space, both individual and collective, that was always linked to the values and needs of each historical context. In short, landscape is a social and cultural construction that changes over time.2

Political action is thus an essential element in the construction of the landscape. It is not a homogeneous object, but different actors (individuals or groups) create and change their landscapes through political choices. The perception of space as an essential stage on which political relations are embodied involves an intervention on that space, both in physical terms and in terms of the meanings that some landmarks can acquire. It is at this intersection that we can speak of political landscapes, understood as those ones constructed around political relations. Put more simply, political action alters the physical forms of the environment and shapes views of that environment.

The best way to understand how these political landscapes work is through two key concepts. The first is place, which is a concrete landmark, natural or human-made, that defines and gives meaning to space by acting as a vector of experience. Place is a localised experience, related to rootedness and linked to everyday life, a mechanism that creates individual and group identity. However, place is also an axis of interaction, exchanges, relationships and routines that take place there, that are localised.3 The concept of “central place” becomes a key to study political landscapes. The term was coined by the German geographer Walter Christaller, although, leaving aside the rigidity of the original model, it can be applied to all places that serve as axes of power on very different scales (regional, local...). It is not, however, exclusively a matter of institutional hierarchisation, but a place could be “central” thanks to its meaning that takes shape in a specific way, in certain events.

The second concept is that of territory. As Robert D. Sack has pointed out, it is a strategy of domination through the control of space that allows for the reification of power. Territoriality, understood as the action of an individual or group to influence or dominate people, phenomena and relations through the delimitation and assertion of control over a geographical area, is a political technology.4 The creation of territories involves delimitation as a strategy that enables control by an authority. However such delimitation is not necessary linear or strictly drawn across a space, nor should it be confused with the territorial concept of contemporary states.5 Territory in the Middle Ages was defined through a series of places, whereas linearity is a situation specific to contemporary states. Moreover, this dominance established “from above” is not the only one. It is also necessary to take into account the territorial definition “from below”, based on local communities that have been able to create collective strategies of domination.

Place and territory are fundamental to the understanding of how political landscapes are constructed. Nevertheless, politics operates on very different scales. One easily visible, almost confusing, is that of the state or central authority. It can take the form of the creation of “central places” with strong hierarchical capacity, polyfunctional and well-articulated ideological meanings. A trend to homogeneity is a feature of this kind of territoriality. Another level, which can be clearly observed in medieval Europe, concerns the action of aristocratic groups. The construction of “central places” linked to these families and their memory would form a complex web in which territories were created without being topographical units; the key was the link between these families and other groups and individuals. Finally, the local communities, whose political action is often invisible in written texts – but not in archaeology. They were internally stratified, with some rural elites whose political frames did not go beyond the locality. They were related to landscapes in which micropolitics, understood as normative uses of local political management, although fluid and not formalised as laws, took on a particular relevance. However, we should not lose sight of the fact that there was a more complex interplay, with different overlapped scales of action, like matrioshkas.

The fifth to tenth centuries was a period with some particular features. During the Roman Empire, the state was able to create an apparently homogeneous political landscape with the ciuitas as its main axis. However, the disappearance of the Empire gave rise to a process of diversification of political landscapes, mainly due to the plurality of actors. The late antique and early medieval centuries were thus characterised by the coexistence of inputs “from above” in the formation of political landscapes, albeit weaker than in earlier times, and others “from below”, that was very noticeable, thanks to the relative weakness of kingdoms and complex polities. This diversity makes it possible to observe very different situations. For example, in the context of the affirmation of encompassing polities, some kings built great linear defences, which must be understood as the physical manifestation of their power over the local communities, such as the Anglo-Saxon Offa’s Dyke or the Bulgarian Erkesiya.6 On other occasions, we are dealing with places associated with small-scale political practices, such as meeting places, whose management and control may have been in the hands of communities and local elites.7 In fact, the evidence seems to be consistent with a reduction in the scale of action, so that local collectiveness enjoyed a greater prominence. This increasing role of the “locality” allows for a better understanding of the processes of assertion of overarching powers and even lordship later on. Likewise, the construction of those complex polities necessarily involved the control of these local scenarios and their transformation.8

This book is the result of a conference held on 17-19 October 2022 as part of the activities of the project Los escenarios de las micropolíticas: acción colectiva, sociedades locales, poderes englobantes (siglos VI-XII)-ESMICRO (Ref. PID2020-112506GB-C42), which is part of a series of four coordinated projects Las sociedades locales altomedievales de la Península Ibérica en su contexto europeo: Escenarios, prácticas y territorialidades (siglos V-XII)-LocSoc. That conference reflects on those topics from a dual view: on the one hand, the perception and participation of local societies in these political landscapes; on the other hand, the intervention of overarching powers. It is essential to know what these landscapes were like in material terms, what places they consisted of, or how they were articulated in territories. Materiality enjoyed a special role in early Middle Ages, because, as John Moreland has pointed out, objects and monuments worked as basic elements of social memory and allowed communities to remember their histories.9 Places and territories become the main axes of a research that seeks to offer a pluralistic approach, not a common pattern. However, it is necessary to pay considerable attention to micropolitics, which were much closer to the majority of the population than high royal politics. These micropolitics were not divorced from the higher, all-encompassing power.

This book is the result of these working days. Some of the contributions finally could not be included in the publication. But I would like to thank Sarah Semple, Alexandra Sanmark, José Miguel Andrade, Margarita Fernández Mier and Jesús Fernández for their participation in the conference on which this book is based. It was also not possible to publish the eight freely submitted papers, as this would have required a much larger volume than this.

The content of the papers is mainly focused on Iberian Northwest. The project was based on that wide region with some shared historical features, like the weakness of Post-Roman (Suevic and Visigothic) kingdoms in those areas and the eighth century political collapse. However, some contributions could be read in a more general sense, like the papers of Pablo C. Díaz and Pablo Poveda. Finally, three case studies are focused on non-Iberian regions, all of them in Southern Europe (Adrien Bayard, Giovanna Bianchi and Giuseppe Albertoni). The book is organised in two clear parts: the Iberian one and the three Southern European cases. The order is similar to the title of the book.

However, it is possible to read the book around some main axes. Firstly, some contributions are focused on the residences of the elites, like the papers of Pablo C. Díaz and Juan Antonio Quirós Castillo, which are interested in the residences of elites and peasants, that is the places of power closest to them. Another key of lecture is the role of some places to construct hierarchical landscapes that involved the action of local actors, like the places of justice examined by Giuseppe Albertoni or the constellation of “central places” analysed by Adrien Bayard and Giovanna Bianchi in Aquitaine and Tuscany. Three articles examine the role of territories linked to local communities in the centre of the Iberian Peninsula: those by Iñaki Martín Viso, Carlos Tejerizo (in collaboration with Juan Pablo López García and Diego del Pozo) and Catarina Tente together with Diego Melo. Two of the most important places in the medieval landscape and territory were the church and the cemetery; Pablo Poveda, Mariel Pérez and José Carlos Sánchez Pardo, with Laura Blanco Torrejón and Marcos Fernández Ferreiro study them as part of formation of political landscapes from different angles and periods. Finally, two chapters are particularly relevant from the point of view of micropolitics, as they focus on very specific places, such as fortifications and their perception (Daniel Justo) and mills conceived as artefacts for the formation of political landscapes (Álvaro Carvajal and Julio Escalona).

A final word of thanks. Firstly, to all the participants in the conference and in the book. But we must also acknowledge that it would not have been possible without the support of Irene González Martín, Alicia Martín Rodríguez and Leonor Baeza Gomariz, who were indispensable for their efficiency in all aspects of logistics. I would also like to thank the anonymous reviewers for their readings and comments, which have allowed us to improve and refine the analysis; although the book is the product of a conference, all the articles have undergone peer review to ensure quality. And finally, thanks to the colleagues and friends of Reti Medievali who welcomed the opportunity to publish this book in their prestigious collection, especially Paola Guglielmotti and Gian Maria Varanini for their careful editing and patience.

Works cited

Corbera Millán, Manuel. “El paisaje, su patrimonialización y el beneficio económico.” Investigaciones Geográficas 65 (2016): 9-24. https://doi.org/10.14198/INGEO2016.65.01

Córdova Aguilar, Hildegardo. “Los lugares y no lugares en Geografía.” Espacio y Desarrollo 20 (2008): 5-17.

Elden, Stuart. The Birth of Territory. Chicago: The University of Chicago Press, 2013. https://doi.org/10.7208/chicago/9780226041285.001.0001

Escalona, Julio, Orri Vésteinsson, and Stuart Brookes. “Polities, Neighbourhoods, and Things In-Between.” In Polity and Neighbourhood in Early Medieval Europe, Julio Escalona, Orri Vestéinsson, and Stuart Brookes (eds.), 11-38. Turnhout: Brepols, 2019. https://doi.org/10.1484/M.TMC-EB.5.116713

Gyerin, Thomas F. “A Space for Place in Sociology.” Annual Review of Sociology 26 (2000): 463-96. https://doi.org/10.1146/annurev.soc.26.1.463

Jakobs, Michael. Il paesaggio. Bologna: il Mulino, 2009.

Martín Viso, Iñaki. “Introducción. Un laboratorio territorial: la Alta Edad Media.” In La construcción de la territorialidad en la Alta Edad Media, Iñaki Martín Viso (ed.), 13-24. Salamanca: Universidad de Salamanca, 2020.

Moreland, John. Archaeology as a Text. London: Penguin, 2003.

Nogué, Joan. “El paisaje como constructo social.” In La construcción social del paisaje, ed. by Joan Nogué, 11-24. Madrid: Biblioteca Nueva, 2007.

Ruggie, John Gerard. “Territoriality and Beyond: Problematizing Modernity in International Relations.” International Organization 47, nº 1 (1993): 139-74. https://doi.org/10.1017/S0020818300004732

Sack, Robert D. Human Territoriality. Its Theory and History. Cambridge: Cambridge University Press, 1986.

Semple, Sarah, Alexandra Sanmark, Frode Iversen, and Natascha Mehler. Negotiating the North. Meeting-Places in the Middle Ages in the North Sea Zone. Abingdon: Routledge-The Society for Medieval Archaeology, 2021. https://doi.org/10.4324/9781003045663

Squatriti, Paolo. “Patrons, Landscape, and Potlach: Early Medieval Lineal Earthworks in Britain and Bulgaria.” Offa’s Dyke Journal 3 (2021): 17-32. https://doi.org/10.23914/odj.v3i0.315

Tilley, Christopher. A Phenomenology of Landscape. Places, Paths and Monuments. Oxford, Providence: Berg, 1994.

Tosco, Carlo. El paisaje como historia. Cádiz: Universidad de Cádiz, 2020.

Iñaki Martín Viso

University of Salamanca

https://orcid.org/0000-0002-1720-0821

Domus uel curtis. Residencia campesina, propiedad y explotación agraria en la Hispania visigoda*por Pablo C. Díaz

La contraposición domus uel curtis recogida por una ley de Chindasvinto nos pone en contacto con un problema esencial de la propiedad y la explotación de la tierra en la Hispania tardoantigua. La contraposición parece implicar una vinculación fluida entre la residencia y la explotación de la propiedad campesina que implica todo un entorno edilicio y productivo. El término curtis constituye el problema central de la ley, para su comprensión no queda sino recurrir al desarrollo de la misma, enmarcada en un contexto de violencia campesina, tanto entre propietarios y dependientes como entre hombres libres. A partir de su análisis se muestra un modelo de funcionamiento de la propiedad y de las relaciones de producción campesinas en el contexto de las últimas décadas del reino visigodo.

The contraposition domus uel curtis, taken up by a law of Chindasvinto, brings us into contact with an essential problem of land ownership and exploitation in Late Antique Hispania. The contraposition seems to imply a fluid link between residence and the exploitation of peasant property involving a whole building and productive environment. The term curtis constitutes the central problem of the law, and to understand it we can only turn to the development of the law, framed in a context of peasant violence, both between owners and dependents and between free men. It shows a model of the functioning of property and peasant production relationships in the frame of the last decades of the Visigothic kingdom.

Antigüedad tardía, siglos VI-VII, domus, propiedad, dependencia, violencia, sistema curtense.

Late Antiquity, sixth-seventh centuries, domus, ownership, dependence, violence, curtensis system.

Pablo de la Cruz Díaz, University of Salamanca, Spain, [email protected], 0000-0001-6706-2781

Referee List (DOI 10.36253/fup_referee_list)

FUP Best Practice in Scholarly Publishing (DOI 10.36253/fup_best_practice)

Pablo de la Cruz Díaz, Domus uel curtis. Residencia campesina, propiedad y explotación agraria en la Hispania visigoda, © Author(s), CC BY 4.0, DOI 10.36253/979-12-215-0530-6.03, in Iñaki Martín Viso (edited by), Political landscapes in Late Antiquity and Early Middle Ages: the Iberian Northwest in the Context of Southern Europe, pp. 7-31, 2024, published by Firenze University Press, ISBN 979-12-215-0530-6, DOI 10.36253/979-12-215-0530-6

1. Una ley, multiples implicaciones

El objeto de esta propuesta es aproximarnos, a partir de una ley de Chindasvinto, al sistema propietario y a las relaciones sociales que imperaban en la sociedad hispana de la segunda mitad del siglo VII. De manera precisa se busca vincular la figura del propietario con el espacio residencial y productivo que la ley describe de manera colateral, al mismo tiempo, entender los lazos de vecindad y dependencia que se generan en su entorno inmediato y, con ello, las relaciones de poder imperantes en el espacio campesino. El empeño puede parecer a priori excesivo, especialmente si tenemos en consideración que el texto de la ley apenas ocupa 20 líneas en la edición de Zeumer y su contenido no es siempre fácil de desentrañar:

VIII, 1, 4. Rece. Erv.) IIII. FLAVIUS CHINDASVINDUS REX.

Si intra domum uel ianuam suam uiolenter aliquis includatur

Quicumque dominum uel dominam intra domum uel curtis sue ianuam uiolenter incluserit eisque aditum egressionis negauerit siue, ut id fieret, aliis preceperit, pro ausi temeritate autor sceleris det domino uel domine auri solidos numero XXX et preter hoc C flagella suscipiat. Hii uero, qui malis uolumtatibus eius consenserint ausiliumque, ut hoc fieret, prestiterint, si in eius patrocinio non sunt, singuli ingenuorum quindecenos solidos illis, quibus uiolentiam intulerunt, cogantur inferre et pro amissi presumtione centena flagella suscipiant. Serui autem, si id domino uel domina non iubente conmiserint, CC hictus accipiant flagellorum. Si uero ita dominus uel domina a uiolento uel presumtore extra suam domum uel ianuam excludantur, ut continuo, quod est grauius, potestas eis ab ea domo uel familia ceterisque rebus auferatur, conmissor sceleris damnum inuasionis incurrat adque etiam C hictus accipiat flagellorum. Ingenui autem huius criminis socii, si in eius patrocinio non sunt, C flagella suscipiant et singuli trecenos solidos cogantur exoluere, illis procul dubio profuturos, quibus hanc iniuriam intulisse noscuntur. Quod si hoc serui ignorantibus dominis sua sponte conmiserint, serui penam sustineant superius conprehensam; domini uero nihil iniurie uel detrimenti perferant. Id ipsut etiam patiantur, qui domum alienam sua autoritate sine regis uel iudicis iussione adprehendere, discribere aut obsignare presumserint.1

Aparentemente, el primer objetivo del legislador es atajar la violencia intra-campesina y así aparece expresado en su encabezamiento y en las primeras líneas del texto: “si alguien encierra con violencia al propietario o propietaria (dominum uel dominam) dentro de su propiedad, u ordena a otros que lo hagan, pague a los agraviados 30 solidi y reciba 100 azotes”. Aunque no es el objeto de este trabajo, volveremos sobre la forma en que se ejerce esa violencia y los diversos agentes de la misma, pero antes debemos detenernos en la morfología del espacio en el que son encerrados.

En el encabezamiento de la ley se anota que esto ocurre domum uel ianuam, donde se interpreta, aparentemente sin problema, la casa o su entrada que pudiese entenderse un espacio delimitado, a manera de patio o corral con una puerta. Domus no tiene en principio un significado específico de ubicación, en el texto podría ser tanto una residencia urbana como rural, de hecho, incluso la contraposición uel podría permitir imaginar una residencia en la ciudad frente a una en el campo. Sin embargo, aunque en el Liber Iudiciorum la expresión uilla parece remitir en algún caso a la residencia en el campo en contraposición a la de la ciudad (LV 3.4.17), domus se usa genéricamente como la vivienda del dominus (LV 3.4.6 y 15 – domino domus / domum domini –, entre otras) y en algún caso claramente como la residencia en el entorno campesino (LV 5.4.13; 8.2.3; 8.3.13; 8.4.14). En LV 8.2.1 se incorpora en la misma ley la doble posibilidad: domum in ciuitatem / extra ciuitatem domum.

En su desarrollo, el texto que ahora nos interesa precisa un poco más y se habla de intra domum uel curtis su[a]e ianuam. La precisión, si es que pretende serlo, no parece exigida por el tiempo transcurrido desde la redacción primera, lo que se entendería en una ley antiqua, por ejemplo. Como se anota en la misma ley, esta ha sido introducida por Chindasvinto y enmendada por su hijo Recesvinto y por Ervigio, lo que nos sitúa en un periodo de poco más de tres décadas a partir de la promulgación del código, acaecida probablemente en el 654. Ianuam no añade a curtis nada más que la idea de que se trata de un espacio delimitado y cerrado.

Sin embargo, la expresión recién anotadaintroduce un término, curtis, que apenas es posible constatar en la literatura del periodo visigodo. La primera tentación es vincular este término con el significado que adquirirá en la documentación medieval posterior, donde podía aludir a la propiedad campesina como un todo y, más aún, a un modelo de explotación, el “sistema curtense”. En este esquema de organización productiva la propiedad era dividida en dos partes, una central, explotada y gestionada directamente por el propietario (pars dominica), y otra, muchas veces repartida en unidades dispersas, llamadas habitualmente mansus/mansi (pars massaricia), de cuya gestión, por medio de arrendatarios de condición jurídica diversa, se beneficia el propietario y también la pars dominica donde esos arrendatarios realizan prestaciones de trabajo pactadas con el dueño.2 Esa realidad “bipartita”, bien conocida con nombres diversos para el mundo carolingio, para la península italiana, para los reinos anglosajones,3 tiene un origen incierto que se ha buscado, por un lado, en la evolución de las formas de explotación de las villae bajoimperiales y su adaptación en los primeros reinos germánicos.4 Alternativamente, en otras ocasiones, se plantea como una modalidad novedosa surgida de los escenarios post-romanos.5 Para poder entender a qué momento de esa conformación remite el texto que estamos estudiando debemos ubicarlo en el contexto hispano tardovisigótico.

2. Domus uel curtis. Una estructura residencial con entidad jurisdiccional

La aparición del termino curtis en esta ley es prácticamente un unicum. No se encuentra en el resto delcódigo, no está en Isidoro ni en la documentación eclesiástica de época visigoda y solamente un texto coetáneo de la ley que ahora tratamos puede darnos idea de cuál pueda ser su significado. Se trata de un capítulo de la regla monástica de Fructuoso de Braga, la cual, al tratar de cómo deben de ser admitidos aquellos que llegan al monasterio solicitando el ingreso en el mismo, establece que tras un periodo de espera fuera del recinto del monasterio, a la puerta del mismo (ianuam coenobii), durante un año ha de permanecer en una celda situada in exteriori corte:

Quique decem diebus persistens ad ianuam coenobii orationibus et ieiuniis patientiae et humilitati operam dederit. Sicque anno illo integro uni spiritali traditus seniori non statim commiscendus erit congregationi neque intra fratrum diuersoria accedebit, sed deligata in exteriori corte cellula perfruetur.6

Las reglas visigodas nos han permitido reconstruir, a grandes rasgos, la morfología del edificio monástico. El mismo se compone de un espacio cerrado, la clausura, desde la cual se accedería a un huerto, y antes de esta zona reservada a los monjes un recinto abierto a los visitantes, alojamiento de legos, viajeros y, como hemos visto, también a los aspirantes a monjes en periodo de prueba. Un espacio entre el edificio de los monjes y el exterior, pero cerrado por una valla y con una puerta. En la regla de Isidoro, escrita en torno al 620, queda claro que el ambiente monástico es único, incluye el monasterio y el huerto, pero con una sola puerta al exterior;7 sin embargo, también aquí existe un recinto exterior que se correspondería con el patio que Fructuoso llama corte.8 Esta idea es la que interpreta la temprana versión castellana del código legal visigodo, el Fuero Juzgo, donde leemos “corral”,9 la misma que siguió la traducción inglesa de Scott que utiliza “courtyard”.10 Sin embargo, la más reciente de Ramis y Ramis reproduce en la traducción del cuerpo de la ley lo mismo que en el encabezamiento, de manera que domum uel curtis sue ianuam se entiende como “en su casa o en su entrada”, ignorando el valor preciso que curtis pueda aportar.11 En la primera mitad del siglo IX, Eulogio de Córdoba parece dar ese nombre al espacio en torno a la casa, donde podía haber construcciones de poca calidad,12 lo que abundaría en el mismo sentido. Aunque contemporáneamente, en la correspondencia de Álvaro de Córdoba, cortis uestre pareciera aludir a la propiedad en su conjunto.13

La lectura del término como patio, un espacio delimitado abierto antes de la casa o en torno a ella, es, por tanto, una lectura plausible. Palladio en su Opus agriculturae, tratado que se data habitualmente en el siglo V, utiliza corte en el sentido que hoy daríamos a una cuadra, aunque parece un espacio parcialmente abierto y con techumbres muy precarias.14 Mientras, anteriormente, Varrón daba al término un significado más amplio: cohors, est atrium rusticum stabulis et aliis aedificiis circumdatum,15 lo que podría equivaler a la pars rustica de una explotación agraria. Sentidos que se han conservado en su uso medieval donde a la idea de ‘lugar rodeado por un muro’ se añade la misma de área rústica, incluso la de fundus, la propiedad agrícola, incluso la casa dentro de esa propiedad.16 Interesante resulta a nuestro objetivo la descripción de una propiedad fiscal, Asnapio, que, hacia el 810, encontramos en el mundo carolingio, dentro de un catálogo expresivo de res ecclesiasticas et fiscales:

De ministerio illius maior uel ceterorun.

25 Inuenimus in Asnapio fisco dominico salam regalem ex lapide factam optime, cameras III; solariis totam casam circumdatam, cum pisilibus XI; infra cellarium I, porticus II, alias casas infra curtem ex ligno factas XVII cum totidem cameris et ceteris appendiciis bene conpositis; stabolum I, coquinam I, pistrinum I, spicaria II, scuras III. Curtem tunimo strenue munitam, cum porta lapidea, et desuper solarium ad dispensandum. Curticulam similiter tunimo interclausam, ordinabiliter dispositam, diuersique generis plantatam arborum…17

El carácter a veces tan críptico de la legislación visigoda no es una excepción en el caso que ahora nos ocupa. La ley ha sido dictada para castigar a quienes hayan ejercido violencia sobre un propietario, recluyéndolo contra su voluntad, bien en su propiedad o fuera de la misma. Esta extraña indefinición del título se entiende cuando vamos al desarrollo de la ley. De hecho, el legislador presenta una doble casuística. La primera que el propietario sea retenido en su casa, o en los límites cerrados de su propiedad, a tenor de la interpretación recién anotada para el término curtis. Donde ese espacio se asimilaría todo él, por tanto, a la residencia del propietario en su conjunto, adquiriendo así un sentido jurídico que la ley debe proteger, lo que da un indudable sentido al texto.18 La ley que estamos estudiando muestra que, para llevar a cabo esta acción reprensible, el agresor puede contar con la ayuda de otros agentes que se han plegado a sus malis uoluntatibus. En primer lugar, se alude a hombres libres (singuli ingenuorum), quienes aparentemente no están obligados con el agresor por vínculo alguno de patrocinio (in eius patrocinio non sunt). En este caso cada uno de ellos deberá pagar al agredido 15 sueldos, y recibirá cien latigazos. Esta precisión daría a entender que si los que le acompañaban estaban obligados con su patrón por algún vínculo no recibirían una sanción individualizada. Debemos suponer que el agresor se servía también de sus serui, aunque estos solo son castigados, con 200 latigazos, si actúan sin autorización de su dueño. Resulta curioso que se aluda a la autorización domino uel domina, debemos entender siempre del agresor, pero resulta coherente con la legislación, ya que muerto el dominus, especialmente en ausencia de hijos mayores de edad, la potestas pasaba a la viuda (LV 3.1.7).

La segunda posibilidad presupone que el agresor (a uiolento uel presumptore) pueda retener al propietario o propietaria extra suam domum uel ianuam, usurpando la potestas sobre la misma, además de apropiarse de sus siervos y demás bienes (familia ceterisque rebus). En el primer supuesto parece darse una situación de asedio, en el segundo claramente una ocupación, lo que el legislador considera grauius. En este caso los hombres libres que actúen como socii deberán pagar 30 sueldos, siempre a beneficio de los agraviados, y recibir un número de latigazos que se cifra en 100 o 300, según los manuscritos.19 Si la agresión la llevasen a cabo un grupo de dependientes (serui) de manera espontánea, con la ignorancia de sus dueños, reciben la misma pena que se anotaba en el caso anterior, aclarando que su dominus no sufrirá ningún perjuicio. Esta precisión, que no se ha anotado en la primera forma de agresión, tiene un interés en sí misma, la posibilidad de una violencia por parte de serui que podían actuar como bandas de ladrones en un contexto de violencia; bien es cierto que podría ser una vía de exculpación para el instigador si el resultado de la acción no fuese el esperado.

Al final de la ley se anota que la pena será la misma para aquellos que han pretendido ejercer violencia (adprehendere, discribere aut obsignare) sobre una casa ajena (domum alienam) sin contar con autorización regis uel iudicis. Entendemos que el legislador está excluyendo aquellos casos donde está implicada algún tipo de autoridad (autoritate) pública. Debemos recordar que la ley se enmarca en el contexto de violencia nobiliaria y de represión llevada a cabo por Chindasvinto tras su llegada al trono; señalando una diferencia entre la violencia legítima ejercida por el poder y la violencia privada que se pretende atajar. La siguiente ley en el orden del título, con el mismo promotor y enmendadores, constituye una apostilla a la anterior; en ella se deja claro que ninguna posesión puede ser usurpada sin juicio previo. El texto está dirigido, ahora sí, tanto a los agentes del rey como de los poderosos (comes, uicarius, uilicus, praepositus, actor, procurator), que serían los actores delegados de las agresiones.20 De hecho, resulta extraña una ley que apenas modifica una precedente,21 donde, con supuestos de responsabilidad similares —y que ayudan incluso a cubrir las lagunas de las que venimos tratando, especialmente en relación a la presencia de libres en patrocinio que actúan por obediencia al patrono—, la intencionalidad del que in domo alienam intrauerit se limita a agredir o robar, pero sin la voluntad de apropiarse la potestas del violentado sobre su propiedad.

3. Potestas. Estructura residencial y estructura propietaria

Nuestro objetivo es desentrañar, si ello es posible, cuál pudiera ser la realidad propietaria y productiva que se esconde tras la expresión domus uel curtis, pero también bajo la potestas usurpada al propietario. Desde una óptica jurídica, la potestas es la capacidad de someter personas o acciones al poder de un sujeto. En la Lex Visigothorum el término tiene unos ámbitos de aplicación bien definidos. Alude esencialmente al poder del rey (LV 2.1.1), también de sus agentes, esencialmente los jueces,22 menos frecuentemente se identifica también con el poder de los eclesiásticos, en concreto de los obispos. Uso que evidencian las actas conciliares. También alude —constituyendo la mayoría de las referencias— al ejercicio del poder en el ámbito familiar, la patria potestas, asociada a la esfera del poder masculino, aunque puede ser asumido por la mujer viuda. Sin embargo, es mucho más limitada la referencia a la dominica potestate, que en el derecho romano temprano se definía como el poder de los dueños sobre los serui y se colocaba pareja a la patria postestas.23 Este poder omnímodo sobre la familia seruorum resulta evidente en un pasaje del Liber Iudiciorum donde esta domini potestate implica que el juez no puede intervenir en los asuntos de los siervos salvo expresa autorización del amo (LV 7.2.21). El valor que adquiere en el pasaje que ahora estamos examinando es más amplio. La potestas de la que se priva al dominus abarca a la casa, a los siervos (familia) y a las cosas,24 esto es a la proprietas, que es sinónimo de dominium.25 No importa tanto saber cómo esta usurpación violenta pudiera ser legitimada, en un contexto de protección de la propiedad privada, cuanto el hecho de que lo que se usurpa es el conjunto de derechos que se vinculan al dominus, lo que caso de ser ejercido por el poder público equivaldría a una expropiación forzosa.26 Sin embargo, da la sensación de que, en el texto que estamos analizando, el agresor (o agresores) es otro dominus, que, como el agredido, posee mancipia y ha tejido a su alrededor una red de patrocinados, implícitos en el enunciado, pero también de hombres libres (ingenui) que se asocian con él para esta acción.

Si antes hemos intentado vincular una morfología a la expresión domus uel curtis, aunque no resulta evidente cuál era esa morfología en el contexto de la segunda mitad del siglo VII, ahora debemos encontrar el nexo relacional entre el propietario, genéricamente dominus,27 y esas otras categorías que aparecen en las fuentes visigodas y con las cuales es tan difícil encontrar un todo orgánico. Curtis deriva de corte, a su vez esta parece proceder de cors/cohors; sin embargo, es una aparición temprana de lo que, en un futuro no lejano, como hemos anotado, será una definición que sirva para precisar tanto la propiedad campesina como el sistema de explotación. Debemos saber si la evolución de la palabra se asocia con una mutación semántica y si esta se corresponde con un sistema donde las relaciones de producción han adquirido una dimensión nueva.

Lo que conocemos de las formas de propiedad y explotación en el siglo VII hispano procede de fuentes heterogéneas y diversas, incluida la Lex Visigothorum, que no siemprepermiten reconstruir un cuadro coherente. Nos hemos ocupado en el pasado del estudio de las explotaciones que parecen visibilizar de manera relativamente coherente la estructura propietaria de las fundaciones monásticas. En la documentación temprana de Vicente de Asán resulta indudable la existencia de una gran propiedad conformada por lotes dispersos en un gran espacio geográfico,28 aunque los pocos rasgos sobre las formas de apropiación de su producción o su renta quedan muy difuminados. En el monacato isidoriano la traslación del modelo productivo de una villa bajoimperial, que parece deducirse de la Regula Isidori, nos ha llevado a considerar que el autor está superponiendo una realidad inmediata con el modelo idealizado que ha aprehendido de un conocimiento indudable de las fuentes clásicas.29 Resultando difícil discernir cuánto procede de la plasmación de esa erudición y cuánto de su conocimiento del funcionamiento real de un complejo monástico. En este sentido, la indefinición sobre si su regla pretende administrar un monasterio concreto, o es un mero ejercicio erudito no ayuda a tomar una opción clara. En el monacato fructuosiano, aún más en la Regula communis, las realidades propietarias parecen reflejar una gran dispersión de espacios, una economía aldeana cuyos mecanismos parecen distantes de la sofisticación administrativa que podemos vincular con una gran propiedad.30 Quede claro pues que, como punto de partida, no se prefigura un panorama homogéneo del medio campesino en torno a la exclusividad de la gran propiedad, sino un medio donde grandes propietarios conviven, incluso en entornos próximos, con otros de tipo medio, o ínfimo.31 El problema es que estas realidades son generalmente más opacas y su presencia en las fuentes está peor definida.32 Más aún en el registro arqueológico donde, además, la cronología no siempre es fácil de ajustar,33 especialmente en zonas marginales donde los patrones de poblamiento son atípicos, valles abruptos y espacios de montaña34.

En este contexto de indefinición, es precisamente un texto (en cierto modo) monástico el que puede ayudarnos a entender cómo se gestionaba una gran propiedad. El primero de diciembre del año 656, los obispos hispanos, reunidos en concilio en la ciudad de Toledo, tuvieron que resolver una reclamación de la iglesia de Dumio sobre las disposiciones testamentarias de Ricimiro, difunto obispo de la sede, quien era acusado de haber actuado claramente contra los intereses de la misma.35 El obispo había dejado una parte de los bienes de la propia iglesia a los pobres, parece que ya en vida había vendido una parte con la misma finalidad, pero, y esto es lo que nos interesa, había dispuesto que illationes tributorum et pretia frugum fuesen dedicados anualmente al mismo propósito. Dispuso igualmente que algunos de los siervos de la iglesia (alude a ellos como miembros de la familia ecclesiae) fuesen declarados libertos, a los que además donó más de 500 esclavos (mancipia),36 algunos de ellos de su propiedad particular.

Los obispos acuerdan, de manera unánime, que la decisión de Ricimiro es inaceptable, su actuación había sido tan “indiscreta” que no había dejado nada en la iglesia para atender a su dignidad.37 Se había saltado la norma canónica que prohibía a los obispos enajenar los bienes eclesiásticos, salvo para ayudar a monjes o iglesias de la diócesis y, siempre, con cantidades que no perjudicasen al patrimonio eclesiástico;38 en su caso no había dejado nada en compensación a la iglesia por los siervos liberados, ni tampoco había entregado cosa alguna como reparación por los esclavos y demás bienes entregados a aquellos que había convertido en libertos.39 La sentencia declaraba nulo el testamento de Ricimiro, parece incluso que la voluntad del obispo sobre sus bienes privados era dejada igualmente en suspenso, para que de sus bienes fuese reparado el daño que padeció la domus episcopal, y solo una vez resarcida la iglesia en sus bienes podrían ejecutarse sus cláusulas. No debe verse como casual que en el año anterior, el 655, otro concilio celebrado en Toledo hubiese dedicado buena parte de su articulado a la preservación del patrimonio eclesiástico, especialmente en relación a la actuación episcopal, así como a las situaciones diversas de los dependientes de la iglesia y sus vinculaciones patrimoniales si cambiaban de estatus.40 En la práctica, el control del papel del obispo como administrador de la diócesis constituye una preocupación a lo largo de toda la legislación conciliar hispana.41 Los abusos implicaban la anulación de la actuación episcopal; decisión que venía avalada por la legislación civil que prohibía las ventas fraudulentas y escondidas por parte de obispos y clérigos (LV 5.1.2-4). Como concesión única a Ricimiro se decide que el responsable de ejecutar las disposiciones, el recién elegido obispo de Braga-Dumio, Fructuoso, podrá, según sus méritos, revocar o confirmar la libertad y los dones patrimoniales que se concedieron a los siervos liberados.

Dado el carácter excepcional que el monasterio de Dumio presenta en su dualidad como sede episcopal, resulta difícil valorar cuáles eran los criterios que regían sus propiedades, cuál fuese el poder del obispo y, llegado el caso, del abad, pues no resulta claro que ambos cargos los detentase la misma persona. Pero, en cualquier caso, al fin que ahora nos interesa este es un problema menor. Dumio se comporta como una unidad patrimonial, administrada centralizadamente y que obtiene sus beneficios tanto por la comercialización de sus excedentes (pretia frugum), como por el cobro de rentas (illationes tributorum). Una parte de las propiedades están trabajadas por esclavos, en el texto, como hemos anotado, se alude a la familia ecclesiae,42 y también se utiliza mancipia y se habla en un sentido genérico de serui. En este sentido se debe anotar que los términos serui y mancipia probablemente escondían una gama diversa de lazos de dependencia que en unos casos estarían marcados jurídicamente y en otros por prácticas más o menos consolidadas,43 vinculadas en algunos casos a la misma tarea desempeñada (LV 6.1.5: serui artificis).

Por otro lado, un problema esencial que preocupa especialmente a los obispos es la manumisión de algunos de los miembros de la familia de Dumio, los cuales pasan a la condición de liberti. La legislación canónica, confirmada oportunamente en el mencionado concilio toledano del 655, apenas un año antes,44 garantizaba que los libertos de las iglesias permanecían bajo el obsequium de las mismas (la iglesia seguía siendo su patrona), que las propiedades a ellos entregadas, incluso las adquiridas en su condición de libertos, las cuales poseen como peculium,45no pueden salir del dominio de la iglesia.46 En el esquema que se deduce del testamento de Ricimiro, así como en las disposiciones canónicas sobre el vínculo entre la iglesia y sus dependientes, resulta clara una dualidad en cuanto a la manera en que se gestionan sus propiedades. Una parte parece trabajada directamente por poblaciones dependientes, de las se obtienen ingresos que se consumen o se comercializan, otra parte es gestionada indirectamente, en este caso por tierras entregadas a libertos –que nunca abandonan el obsequium ecclesiae–, aunque podría haber otras figuras, y de los cuales se obtienen ingresos en forma de renta. No sabemos si todas estas situaciones son extrapolables a las propiedades no eclesiásticas, aunque la primera impresión apunta en este sentido. La figura del patrocinium que la iglesia ejerce sobre una parte de sus dependientes, en este caso los libertos que tienen realmente complicado alcanzar la plena emancipación, probablemente no fuese muy distinta de la contemplada en la ley que estamos analizando. Donde los hombres sometidos al mismo no parecen asumir responsabilidades propias, solamente las de sus patronos.

4. Una residencia, un propietario, múltiples fundi y figuras de explotación

Si volvemos a la legislación civil quizás encontremos alguna aclaración. El título tercero del libro décimo del Liber Iudiciorum (De terminis et limitibus) contiene cinco leyes. Cuatro de ellas, breves en general, llevan el indicativo de antiquae y presentan un carácter absolutamente técnico sobre el valor de los indicativos delimitadores de las propiedades campesinas, la obligación de preservarlos y respetarlos, al tiempo que muestran el peso de la catastración romana en las delimitaciones propietarias del siglo VII. Pero una de ellas (LV 10.3.4) ha sido incorporada por Recesvinto (con enmiendas en época de Ervigio) y parece construida en paralelo a LV 8.1.4. Mientras en la ya analizada se castiga la agresión a un propietario o el intento de usurpar su propiedad, de manera concreta su vivienda, ahora se intenta solucionar el caso en el que alguien poseyese una porción de tierra intra terminos alienos. Podría cotejarse igualmente con LV 10.1.7: Qui uineam in alieni fundi territorio… sine permissione domini… plantauerit. En este caso la novedad es la utilización del término fundus, cuyo alcance descriptivo es absolutamente equívoco. El significado de unidad productiva que tuvo en el Alto Imperio probablemente se haya visto transformado,47 y debamos pensar ahora en una parte –por más que esté bien delimitada– del conjunto de propiedades de un dominus, lo que en la documentación italiana se documentaría como massa fundorum.48

Es posible que la ley se inscriba en la política conciliadora de Recesvinto frente a la agresividad de su padre y que sirviese para corregir décadas de violentas expropiaciones y usurpaciones de tierras, tanto como resultado de la política depredadora de algunos reyes como consecuencia de las pugnas banderizas que habían ocupado buena parte del siglo. Pero volviendo a lo inmediato, la ley intenta dirimir varias casuísticas en las cuales la possessio de una tierra o una porción de ella es objeto de litigio. Se contemplan ocupaciones más o menos prolongadas, si han sido estables u ocasionales, y se valoran, igualmente, las prescripciones temporales a la hora de definir con claridad la legitimidad del dominium aut possessio. Una de las razones que dificultan el retorno de una propiedad al possessor originario, por más que las señales de sus derechos sean evidentes, es que esta estuviese ocupada por alterius domini mansoribus.49 De nuevo nos encontramos con un término que supone una intromisión aparentemente anacrónica en las fuentes visigodas. El mansor parece necesariamente el adjudicatario de un mansus, el tenente de una parcela, en este caso uno de los lotes en los cuales habría dividido el usurpador la tierra ocupada. Como contrapartida este mansor, cuya condición jurídica no viene definida en el término,50 pagaría una renta.

Si damos por supuesto que un dominus explota unas tierras de manera directa y otras, más o menos alejadas, son entregadas a arrendatarios, debemos encontrar en las fuentes el rastro de las figuras que lo evidencian. Vilicus, praepositus, actor, procurator, en cuanto agentes de poder, bien podrían vincularse con administradores propietarios, sean de la corona o de los propietarios privados.51 En las dos leyes que hemos analizado aparecen referencias a la familia seruorum, que imaginamos constituida esencialmente por esclavos, pero podía incorporar varias categorías de subordinados;52 se alude a serui que actuaban con independencia de sus amos, podemos de nuevo traducir por esclavos (o asimilados), pero hay igualmente ingenui, unos actúan como socii porque no están sometidos a su patrocinium, pero en la redacción implica que otros sí lo están ¿Cuáles eran las figuras de subordinación de estos dependientes?

Las fórmulas visigodas permiten una vía de exploración. Una de ellas, la numerada como 32 da cuenta de la manera en la cual una persona libre decide venderse a otra persona, rebajando así su estatus (suum statum deteriorat) y renunciando a su propia voluntad, a cambio el comprador tiene el derecho de castigarlo pero, igualmente, la obligación de defenderlo (perpetuum uindices ac defendas).53 Ignoramos si esta entrega voluntaria era un recurso frecuente, pero da cuenta de un estatus de llegada que sería bastante habitual: el dueño de la tierra, el dominus, que ejercía sobre sus dependientes un control económico, se convierte simultáneamente en su patronus, estableciendo unos lazos clientelares que tendían a ser permanentes.54 En cualquier caso, la venta a cambio de una cantidad en dinero parece extraña,55 sería más razonable que la contrapartida fuesen una tierras que trabajar, junto con herramientas para trabajarlas, lo que en conjunto constituiría su peculium (LV 10.1.8). En la fórmula 36, un hombre reducido a la pobreza, e incapaz de encontrar un trabajo, acude a un señor pidiendo le facilite, según el derecho precario (iure precario), cultivar algunas tierras de su propiedad, a cambio se compromete a cuidar de las mismas, afirmando que pagará anualmente decimas uero praestationis uel exenia,56ut colonis est consuetudo. La referencia a coloni es excepcional en las fuentes visigodas,57 probablemente porque había dejado de ser explicativa fuera del contexto fiscal en el que se había conformado, pero había implicado un indudable sello de vinculación perpetua con la tierra que trabajaban.58 Mientras en la fórmula 37, donde también se habla de decimas, el pago anual se considera priscam consuetudinem.59

Estas fórmulas se corresponderían con la precariam epistulam de LV 10.1.12, donde se fijaban las condiciones del contrato (iuxta conditione placiti). Aunque es en LV 10.1.19 donde mejor se evidencia el formato variable de los contratos (per scripturam aut quamcumque definitionem), así como de los pagos, bien en proporción a los beneficios (pro decimis), como acabamos de ver en las fórmulas 36 y 37, o por medio de lo que interpretamos como una renta (commodis prestationibusque), aunque la expresión no es fácil de entender. Praestatione tiene el sentido de pago como contrapartida, pero no resulta evidente si esto implica una prestación material, no dineraria, por ejemplo en forma de trabajo; en alguna ocasión alude a una contrapartida dada por el rey a cambio de una donación voluntaria,60 pero no resulta significativo; en cualquier caso, mediando siempre el compromiso de un pago (sub alicuis exsolutionis debito). La ley anota de manera reiterada que el pago debe responder bien a lo acordado, o a lo que es costumbre (consuetudo uel promissio / consuetudinem aut promissionem / promisso uel consuetudo / promissum aut consuetum), donde vuelve a repetirse la idea de la fórmula 37. Ante la indefinición de términos como xenia o prestatio, queda la duda de si las relaciones productivas en el contexto gran-propietario visigodo incluía las prestaciones personales. En LV 5.5.2 se recoge la responsabilidad sobre los daños sufridos por animales in angariam prestitis. El desarrollo del texto parece implicar un acuerdo libre entre partes, aunque tradicionalmente era una prestación pública forzosa de transporte. Sin embargo, en la otra única ocasión que el término es utilizado en la Lex Visigothorum las dudas sobre su alcance resultan razonables: el legislador prohíbe la imposición forzosa de indictionibus, exactionibus, operibus uel angariis.61 El problema es que quienes están imponiendo tales obligaciones (comes, uicarius, uilicus) son agentes del rey, y nada hace pensar que sea extrapolable a las relaciones privadas entre señores y sus arrendatarios.62 Ahora bien, en la medida que un uilicus puede estar al frente de una explotación agrícola, la prestación podría suponer una exigencia de trabajo, abriendo el camino hacia su transformación en prestaciones privadas.63

Serían los mismos campesinos arrendatarios que encontramos en LV 10.1.13 (qui ad placitum terras suscipit), ley que intenta prevenir los abusos de estos arrendatarios que extienden sus cultivos más allá de lo concedido o que directamente usurpan tierras que no figuraban en el acuerdo; o en LV 10.1.15, donde el arrendatario es denominado accola (de nuevo un término excepcional), siendo corresponsable con el dominus de las cargas del terreno. En las fuentes clásicas, accola designaba esencialmente a un vecino; Isidoro, en las Etimologias, dice quod adueniens terram colat,64 que no implica una condición social y que encajaría con la idea de un arrendatario, pero que en las fuentes medievales posteriores es generalmente el siervo que cultiva una tierra ajena.65 Condición a la que parecen abocados los plebeis (glebam) de LV 5.4.19, a los cuales se les niega toda potestad para alienar su porción de tierra.66 Es probable que esta prohibición, incluida en una ley destinada a impedir la sangría de ingresos del arca publica, por el perjuicio que causaba a la publica utilitas (De non alienandis priuatorum et curialium rebus), sea una evidencia de la extensión del patrocinium de los grandes propietarios sobre el pequeño campesinado libre, lo que implicaba una pérdida de ingresos para el tesoro público.67 Resulta evidente que, fuese cual fuese la manera en que ejercen su poder, los grandes propietarios son poderosos porque poseen muchas tierras, y por lo tanto tienen sometidos a muchos hombres.

5. Conclusión: ¿Residencia aristocrática? ¿Qué aristocracia?

Los argumentos hasta aquí esgrimidos parecen orientados hacia la idea de que la referencia domus uel curtis está aludiendo, sin entrar en su morfología, a un asentamiento aristocrático, el espacio del dominus, habitualmente perdido en una nebulosa de propiedades, el lugar donde se recoge y administra la renta,68 desde el cual se ordenarían los espacios, se controlaría la estructura productiva que coloca a sus propietarios en el centro de la pirámide socio-económica. Un problema esencial, del que no podemos ocuparnos aquí, es que el registro arqueológico no siempre nos permite resolver las dudas sobre la presencia de espacios de vivienda o representación que se asocien con esta idea de residencias gran-propietarias, menos aún con espacios propietarios fuera de las construcciones significativas. En cualquier caso, esa evidencia parece hacerse visible ya para los siglos VII-VIII en algunos contextos geográficos,69 aunque su evidencia es especialmente limitada en el ámbito ibérico.70