19,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Aufbau digital

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2020

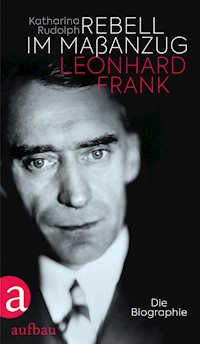

»Ein exemplarischer Novellist.« Marcel Reich-Ranicki. Die erste Biographie über Leonhard Frank. Leonhard Frank gehört zu den bedeutenden Autoren der Weimarer Republik. In ärmsten Verhältnissen in Würzburg geboren, kämpfte er sich ohne höhere Schulbildung nach oben. Sein Traum, Maler zu werden, führte ihn nach München, wo in Schwabing sein Leben als Bohemien und Weggefährte u. a. von Erich Mühsam, Alfred Döblin, Erich Kästner, Billy Wilder, Thomas Mann und Heinrich Mann begann. Immer wieder erhob der Verfasser des aufsehenerregenden Erzählungsbandes »Der Mensch ist gut« seine Stimme für Frieden, Gerechtigkeit und Menschlichkeit, selbst dann, wenn es hieß, dafür alles aufs Spiel zu setzen: Als einer der wenigen deutschen Schriftsteller musste er gleich zweimal ins Exil gehen, im Ersten Weltkrieg und während der NS-Zeit. Anschaulich schildert Katharina Rudolph das Leben des großen Literaten im Spiegel des 20. Jahrhunderts anhand von bislang unerschlossenem umfangreichem Material aus rund fünfzig Archiven.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Ähnliche

Über das Buch

»Ein exemplarischer Novellist.« Marcel Reich-Ranicki.

Die erste Biographie über Leonhard Frank.

Leonhard Frank gehört zu den bedeutenden Autoren der Weimarer Republik. In ärmsten Verhältnissen in Würzburg geboren, kämpfte er sich ohne höhere Schulbildung nach oben. Sein Traum, Maler zu werden, führte ihn nach München, wo in Schwabing sein Leben als Bohemien und Weggefährte u. a. von Erich Mühsam, Alfred Döblin, Erich Kästner, Billy Wilder, Thomas Mann und Heinrich Mann begann. Immer wieder erhob der Verfasser des aufsehenerregenden Erzählungsbandes »Der Mensch ist gut« seine Stimme für Frieden, Gerechtigkeit und Menschlichkeit, selbst dann, wenn es hieß, dafür alles aufs Spiel zu setzen: Als einer der wenigen deutschen Schriftsteller musste er gleich zweimal ins Exil gehen, im Ersten Weltkrieg und während der NS-Zeit.

Anschaulich schildert Katharina Rudolph das Leben des großen Literaten im Spiegel des 20. Jahrhunderts anhand von bislang unerschlossenem umfangreichem Material aus rund fünfzig Archiven.

Über Katharina Rudolph

Katharina Rudolph, 1984 in Hamburg geboren, Studium der Germanistik, Geschichte und Kunstgeschichte in Frankfurt. Stipendiatin der Leonhard-Frank-Gesellschaft, des Deutschen Literaturarchivs in Marbach sowie der FAZIT-Stiftung der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Katharina Rudolph ist freie Journalistin und schreibt u. a. für das Feuilleton der FAZ und das Magazin »Frankfurter Allgemeine Quarterly«, Veröffentlichungen zu Literatur, Sachbuch, Architektur und Kunst. Wissenschaftliche Veröffentlichung zu Leonhard Franks Buch »Der Mensch ist gut« im von Prof. Dr. Wolfgang Riedel herausgegebenen Sammelband »Felder der Ehre. Krieg und Nachkrieg in der deutschen Literatur des 20. Jahrhunderts«. Promotion über das Leben Leonhard Franks.

ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE

Einmal im Monat informieren wir Sie über

die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:

https://www.facebook.com/aufbau.verlag

Registrieren Sie sich jetzt unter:

http://www.aufbau-verlag.de/newsletter

Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir

jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!

Katharina Rudolph

Rebell im Maßanzug Leonhard Frank

Die Biographie

Inhaltsübersicht

Informationen zum Buch

Newsletter

Prolog

1. Herkunft und Armutsjugend (1882–1904)

Die schönste und zugleich verhasste Stadt

Wie die Franks nach Würzburg kamen

Was ich bin, kommt von ihr

Das sorgenvermehrende vierte Kind

Traumatische Schul- und Lehrjahre

Wanderschaft und unbestimmte Sehnsucht

Der Traum vom Künstlerdasein

»Deutsche Novelle« in Rothenburg

2. Bohèmejahre in München (1904–1909)

In der modernsten Malschule der Stadt

Verraten und betrogen

Auf dem Berg der Wahrheit

Im Café Größenwahn

Gegen den Vater-Staat

Ende einer Gefolgschaft

Unter Expressionisten

3. Hungerjahre in Berlin (1909–1916)

Im Zentrum der Avantgarde

Zwei Ehen, eine Frau

Literarische Anfänge

Der Durchbruch

Kriegsgegner der ersten Minute?

Eine Ohrfeige gegen den Krieg

Kur statt Kaserne

4. Exil in der Schweiz (1916–1918)

Die Emigranten-Kolonie

Große Ziele, erste Orientierung

Hugo Ball als Paartherapeut

Manifest gegen den Kriegsgeist

Religiöser Sozialismus

Fanatischer Moralist

Warnung an Lenin und Trotzki

Politischer Illusionist

Pazifisten gegen Pazifisten

Der Ruf der Revolution

5. Nirgends hingehörig (1918–1924)

Träume werden Wirklichkeit

Revolution und Realität

Suche nach Orientierung

Die private Katastrophe

Politisches Fazit

6. Erfolgsautor in Berlin (1924–1933)

Rechte Justiz und linke Literaten

Weg vom Klassenkampf

Romeo und Julia in Berlin

Der Mensch isst gut

Das schönste Liebesbuch

Pestwolke der Weltwirtschaftskrise

Krieg im Kino

Koffer packen

7. Exil in der Schweiz und in Frankreich (1933–1940)

Auf der Durchreise

Die Bücher brennen

Die Mittel sind erschöpft

In Acht und Bann

Einheitsfront gegen den Faschismus

Schreiben heilt

Unerwünschter Ausländer

In der Dunkelheit der Stadt des Lichts

Alptraum Internierung

Rettung in letzter Minute

Der lange Weg zum Mittelmeer

Mit dem Rücken zum Meer

Der Engel von Marseille

8. Exil in Amerika (1940–1950)

Weimar unter Palmen

Hilferufe aus Marseille

Eine Liebschaft mit Folgen

Im Gespräch mit Thomas Mann

Neustart in New York

Ein neuer Roman und Ärger in Würzburg

Die letzte große Liebe

Ich muss fort. Ich muss!

9. Zurück in Deutschland (1950–1961)

Große Hoffnung, große Enttäuschung

Umworben von der DDR

Glücksgefühle im Osten

Zwischen den Stühlen von Ost und West

Nichts auf der Welt unversucht lassen

Letzte Jahre

Bildteil

Anhang

Anmerkungen

Literatur

Abkürzungen

Personenregister

Editorische Notiz

Bildnachweis

Dank

Impressum

Prolog

Es war ein Dienstag, der 22. August des Jahres 1961, ein milder Hochsommermorgen. Neun Tage nachdem in Berlin mit dem Bau der Mauer begonnen worden war und die Teilung zwischen den Deutschen diesseits und jenseits des Eisernen Vorhangs weiter zementiert werden sollte, kam in der Aussegnungshalle des Krematoriums auf dem Münchner Ostfriedhof eine kleine Schar von Menschen aus West- und Ostdeutschland zusammen, um den Tod eines Mannes zu betrauern, in dessen Leben sich auf besondere Art ein Stück deutscher Zeitgeschichte spiegelt – Leonhard Frank. Er war vier Tage zuvor gestorben, rund zwei Wochen vor seinem 79. Geburtstag am 4. September.

Gewürdigt wurde ein Mann, der einst zu den bedeutendsten Schriftstellern Deutschlands gehört hatte, dessen Romane und Erzählungen in die wichtigsten Sprachen der Welt übersetzt und zum Teil verfilmt wurden, der mit unkonventionellen Theaterstücken Furore machte, der für seine politischen Überzeugungen konsequent einstand und gleich zweimal ins Exil ging, der sich, zurück in Deutschland, in der Zeit des Kalten Krieges auf keine der beiden verfeindeten Seiten schlug, auf die östliche nicht, die ihn umwarb und die er mit Sympathie betrachtete, und auf die westliche nicht, zu der er zwar politisch in Opposition stand, die zu verlassen er aber nicht bereit war. »Sein Leben«, so resümierte er in seiner 1952 erschienenen Autobiographie mit dem bezeichnenden Titel »Links wo das Herz ist«, »war das eines kämpfenden deutschen Romanschriftstellers in der geschichtlich stürmischen ersten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts. Seine Bücher sind Bildnisse seines Innern. Er hat sich von Jugend an um Dinge gekümmert, die ihn nichts angingen, und ist der Meinung, daß Menschen, die das nicht tun, die Achtung vor sich selbst verlieren müssen […].«1

Im Jahr 1882 in Würzburg geboren in eine protestantische Familie von Tagelöhnern und Dienstmägden aus der mittelfränkischen Provinz, durchbrach er schon früh die engen Schranken seiner Herkunft. Mit Anfang zwanzig fasste er, ohne jegliche Erfahrung in einem akademisch gebildeten Umfeld und mit kaum mehr als dem Monatslohn eines Arbeiters in der Tasche, den waghalsigen Entschluss, seine Heimatstadt zu verlassen, um bildender Künstler zu werden. Als es mit dem Malen nicht recht gelang, begann er zu schreiben. Gleich der erste Roman, die 1914 veröffentlichte »Räuberbande«, ein Werk, in dem er eine Gruppe von jungen Schülern porträtiert, die von Freiheit und Unabhängigkeit träumen, brachte Frank den Fontane-Preis ein, den ein Jahr zuvor, 1913, Annette Kolb erhalten hatte und den zwei Jahre später, 1916, Alfred Döblin erhielt. Als im Ersten Weltkrieg in den Schützengräben Europas Millionen Menschen starben, ging er ins Exil in die Schweiz und schrieb mit flammenden Appellen gegen Militarismus, Nationalismus und Chauvinismus an. Seine Novellensammlung mit dem programmatischen Titel »Der Mensch ist gut« wurde, ähnlich wie »Le Feu« von Henri Barbusse, zu einem der bekanntesten Antikriegswerke der Zeit – und das schon 1917, zwölf Jahre bevor Erich Maria Remarque mit »Im Westen nichts Neues« Weltruhm erlangen sollte. Nach Verstrickungen in die revolutionären Nachkriegswirren in Deutschland kehrte seit Mitte der zwanziger Jahre allmählich Ruhe ein in Franks Leben. 1928 wurde der mittlerweile 45-Jährige endgültig zum Arrivierten, zum Hochgeehrten: Man nahm ihn in die Preußische Akademie der Künste auf. Seine Bücher erreichten Auflagen von bis zu 100 000 Exemplaren, die zu Dramen umgearbeiteten Erzählungen, so die Geschichte des sich über gesellschaftliche Konventionen hinwegsetzenden Liebespaares »Karl und Anna« oder »Die Ursache«, eine eindringliche Anklage gegen die Todesstrafe, wurden auf den Bühnen der europäischen Metropolen gezeigt.

Zu Beginn des Jahres 1933 ging Frank als erklärter Gegner des Nationalsozialismus zum zweiten Mal ins Exil in die Schweiz. Noch im selben Jahr wurden seine Bücher in Deutschland verbrannt, und 1934 wurde er, zusammen mit Klaus Mann, Erwin Piscator, Wieland Herzfelde, Alfred Kantorowicz und vielen anderen, auf die dritte Ausbürgerungsliste gesetzt. Sie alle waren jetzt staatenlos, ihr Vermögen wurde beschlagnahmt. Frank floh weiter nach Frankreich, wurde dort interniert. 1940 gelang ihm beim Einmarsch der deutschen Truppen eine gefährliche Flucht aus der Bretagne nach Marseille und von dort über Spanien und Portugal ins rettende Amerika. Zehn Jahre, von 1940 bis 1950, lebte und arbeitete er dort, erst in Los Angeles und dann in New York, ohne Erfolg, ohne jemals wirklich anzukommen. Alles blieb ihm fremd. 1950 kehrte er im Alter von 68 Jahren zurück nach Deutschland. Hier erhielt er, beinahe zeitgleich, zwei große Auszeichnungen, die eine in der Bundesrepublik, die andere in der DDR: 1955 wurde er mit dem Nationalpreis 1. Klasse der DDR ausgezeichnet, zwei Jahre später, 1957, mit dem Großen Verdienstkreuz der Bundesrepublik. Für seine Bücher allerdings interessierten sich zumindest im Westen nur wenige, man wollte nach der vermeintlichen Stunde null nichts mehr wissen von denen, die zum alten Deutschland gehörten.

Am 18. August 1961 um neun Uhr vormittags starb Leonhard Frank im Krankenhaus in der Schönfeldstraße 16 in München an Herzversagen. Vier Tage später wurden seine sterblichen Überreste nach der Trauerfeier auf dem Ostfriedhof verbrannt. »Wieder ist einer verschwunden aus der Generation, welche die heutige so weit überragt«2, schrieb Katia Mann, die Witwe Thomas Manns, zu dessen engsten Gesprächspartnern Frank eine Zeitlang gehört hatte.

1. Herkunft und Armutsjugend 1882–1904

Die schönste und zugleich verhasste Stadt

Kilian Thomas war »in einer katholischen Stadt geboren«.1 Kilian Thomas, das ist der Protagonist einer der frühesten literarischen Arbeiten Leonhard Franks, einer kleinen Erzählung mit dem schlichten Titel »Gotik«, die im Dezember 1913 in der Münchner Avantgarde-Zeitschrift »Die Neue Kunst« erschien. Wie in vielen seiner noch folgenden Werke hat Frank auch hier Selbsterlebtes, eigene Anschauungen und eigene Geschichte weitgehend unmaskiert literarisch verarbeitet, denn die »katholische Stadt«, in der Kilian geboren wird, ist unverkennbar Würzburg, die Stadt, in der Leonhard Frank im Jahr 1882 zur Welt kam. Die Grundlage für ihre feste Verwurzelung im Katholizismus wurde gelegt, als der angelsächsische Missionar Bonifatius im Auftrag des Papstes und in Übereinstimmung mit den fränkischen Herrschern kirchliche Strukturen in den nur wenig christianisierten Gebieten des Frankenreichs, insbesondere im heutigen Thüringen, Hessen und Bayern, etablierte und die Stadt im Jahr 742 zum Bischofssitz machte. »Die Stadt war katholisch. Von jenem schweren Katholizismus, der die Menschen durchdringt, dumpf und unentrinnbar fesselt, der durch die schwere, düstere Frühgotik gefestigt, gestützt ist, bis in Jahrtausende«2, heißt es bei Frank, der selbst protestantisch war, über seine Heimat. Auch der Name der Hauptfigur in »Gotik« verweist auf Würzburg: Kilian, das ist der große Heilige der Stadt, ein irischer Wanderbischof, der wie Bonifatius, allerdings schon über fünfzig Jahre früher, in die Siedlung an der Furt am Main gekommen war, um dort das Christentum zu verbreiten. Doch es kam zum Konflikt mit dem herrschenden Franken-Herzog, der die Frau seines gestorbenen Bruders geheiratet hatte, was Kilian nach damaligem Kirchenrecht – eine Ehe mit Schwägerin oder Schwager galt als Blutschande – nicht gutheißen konnte. Die Witwe und zukünftige Gattin machte kurzen Prozess: Kilian wurde, so die Legende, zusammen mit zwei weiteren Missionaren, ermordet, sein Körper unter einem Pferdestall vergraben. So kam die Stadt zu ihrem Märtyrer-Heiligen und Leonhard Frank zu einem Namen für seine Hauptfigur, der unverkennbar auf die eigene Herkunft verweist. Doch die Nähe zwischen Autor und Protagonisten geht weit über reine Äußerlichkeiten hinaus. »Unentrinnbar. Die Stadt hatte ihn geboren und genährt, er war ihr Werk, ihr Kind, sie hielt ihn fest, ohne ihn halten zu müssen«3, heißt es in »Gotik« über den sensiblen Kilian, und ebenso gilt es für Kilians Schöpfer Frank. Mit Anfang dreißig brachte er hier auf den Punkt, was bis zum Ende seines Lebens gelten sollte: die unauflösbare Bindung zwischen ihm und Würzburg. Die Stadt und alles, was mit ihr zusammenhing, hatte ihn zu dem gemacht, der er war und immer blieb. Auch als Vorlage für seine Werke griff Frank immer wieder auf seine Heimat zurück, deren Lebenspuls ihn tief durchdrungen hatte. Dabei begegnete er seiner Vaterstadt stets mit einer Mischung aus Abscheu und Zuneigung. Er konnte einerseits sagen: »Würzburg am Main, die Stadt des Weines und der Fische, der Kirchen gotisch und barock, wo jedes zweite Haus ein unersetzliches Kunstdenkmal war […], die schönste Stadt des Landes«.4 Oder beinahe romantisch von ihrer »betörenden edlen Lieblichkeit«5 schwärmen. Da heißt es dann etwa: »Tief unten lagen die alte Brücke, die Häuser und krummen Gassen von Würzburg, und die dreißig Kirchtürme bebten im Mondlicht. Der Main, der die Stadt in zwei Teile trennt, glänzte. Jeder Stern stand klar und scharf am grünlichen Himmel, und die ganze alte Stadt war aus schwerem, purem Silber.«6 Andererseits war sie ihm, besonders in jungen Jahren, aber auch eine »verhaßte Stadt« mit »unsichtbare[n] Fangarme[n]«7, die Böses hervorbringt, geprägt von jener »Gotik […], die einen eisernen Reif um das Hirn der Menschen legt, die dem Menschen das dumpfe Chaos in’s Hirn flößt, aus dem ihm die Angsträume mit schreckhaften Blitzen wachsen«.8 Was erlebte der junge Frank in dieser Stadt, dass er ihr so ambivalent begegnete? Was prägte ihn so tief, dass er es nie mehr abschütteln konnte? Wer waren seine Eltern, wo kamen sie her, und wer waren ihre Vorfahren?

Wie die Franks nach Würzburg kamen

Leonhard Frank kam am 4. September 1882 in der Zellerstraße 34 in Würzburg in einer kleinen Wohnung zur Welt, er war viertes Kind und zweiter Sohn eines Schreinergesellen und eines ehemaligen Dienstmädchens. Geboren wurde er in eine Welt, in der das Leben jedes Einzelnen seit Generationen in groben Zügen vorgezeichnet war. Seine Vorfahren gehörten zur ländlichen Unterschicht, sie waren meist Tagelöhner und Dienstmägde, in vielen Fällen unverheiratete Kinder von unverheirateten Eltern, weil die Erteilung einer Heiratserlaubnis lange Zeit an den Nachweis eines gesicherten Einkommens und den Besitz von Grund und Boden gebunden war. Größere Ausbrüche aus oder Abweichungen von der Tradition gab es nicht. Der Weg nach oben im Gesellschaftsgefüge blieb den meisten von Franks Vorfahren versperrt. Immerhin, zuweilen gelang es dem einen oder anderen, kurzzeitig ins Milieu der kleinbürgerlichen Handwerkerschaft aufzusteigen.

Beide Familien, die der väterlichen und die der mütterlichen Seite, stammten aus dem heutigen Landkreis Ansbach in Mittelfranken, aus der näheren Umgebung der Stadt Rothenburg ob der Tauber, und beide waren seit jeher protestantisch. Die Vorfahren mütterlicherseits, die den Namen Bach tragen, lassen sich bis ins 18. Jahrhundert zurückverfolgen, bis hin zu Leonhard Franks Ur-Ur-Urgroßvater, einem gewissen Johann Wilhelm Bach, Bäcker im Dorf Segringen, heute ein Ortsteil der Stadt Dinkelsbühl. Dessen Sohn, ein Müller, hatte zwei Kinder, einen Sohn und eine Tochter. Mit der Linie der Tochter begann ein gesellschaftlicher Abstieg, aus diesem Zweig der Familie entsprangen über zwei Generationen nur noch uneheliche Kinder, bis hin zu Leonhard Franks späterer Mutter. Der Stammbaum ist ein sauber gesponnenes Verwirrnetz, weil immer gleiche Namen immer wieder auftauchen: Johann Wilhelm, Johann Christian, Johann Christoph, Margaretha Barbara, Maria Barbara, Anna Maria, Maria. Franks Vorfahren väterlicherseits lassen sich weniger weit zurückverfolgen. Sie stammten aus der Umgebung des Dorfs Adelshofen und waren wohl seit Generationen besitzlose Tagelöhner.

Die eigentliche Geschichte von Leonhard Franks Vorfahren in Würzburg begann, als ein gewisser Georg Michael Frank, Tagelöhner und Holzspalter, 1866 mit Mitte vierzig aus der mittelfränkischen Provinz in die damals viertgrößte Stadt Bayerns zog. Er sollte Leonhard Franks Großvater werden. Seit der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts zogen nicht nur in Bayern, sondern in allen deutschen Regionen Tausende von verarmten Menschen aus den Dörfern in die Städte, weil sie hofften, dort Anstellungen zu finden. Auch Georg Michael dürfte aus diesem Grund nach Würzburg gegangen sein. Begleitet wurde er von seiner Ehefrau Anna Dorothea, die er erst kurz zuvor geheiratet hatte, sowie von einer sechs Jahre alten Tochter. Sein sechszehnjähriger Sohn Johann, geboren am 9. Februar 1850, Leonhard Franks späterer Vater, war nicht dabei. Als Georg Michael mit Frau und Tochter in Würzburg ankam, hatte die Stadt bereits über 40 000 Einwohner. Die Bevölkerungszahl hatte durch die Landflucht innerhalb von zwanzig Jahren fast um die Hälfte zugenommen, das Leben in den schmalen, verwinkelten Gassen der Altstadt, wo auch Georg Michael links des Mains eine Bleibe fand, war in den letzten Jahren immer beengter geworden. Würzburg war eingehegte Festungsstadt, neuer Wohnraum durfte nur innerhalb der Festungsmauern geschaffen werden, was zur Folge hatte, dass jedes noch so kleine Fleckchen genutzt wurde, um neue Bewohner unterzubringen.

Georg Michael fand eine Anstellung als Holzspalter. Wahrscheinlich verarbeitete er die Stämme, die am Ufer des Mains, nahe der Alten Mainbrücke, auf von Pferden gezogenen Lastschiffen angeliefert wurden. Die Brücke, eines der Wahrzeichen Würzburgs und schon im Mittelalter errichtet, war Mitte des 19. Jahrhunderts die einzige Verbindung zwischen den beiden Stadtvierteln links und rechts des Flusses. Leonhard Frank, Georg Michaels zukünftiger Enkel, würde sie fünfzig Jahre später zu einem der zentralen Schauplätze seines ersten Romans machen und in einem späteren Buch von ihrer nahezu suggestiven Kraft erzählen: »Hierher, zuerst hierher auf die Brücke, zog die Stadt jeden, der sie verlassen hatte und wiederkehrte, und jeden Fremden, der sie zum ersten Male besuchte.«9 Die Arbeit als tageweise angestellter Holzspalter – der Name sagt es bereits: große Holzstücke wurden zum Beispiel zu Ofenholz oder zu Stützstangen für die Rebstöcke in den königlichen Weinbergen verarbeitet – gehörte zu den sozial ganz unten angesiedelten Tätigkeiten. Der Lohn eines Tagelöhners belief sich um diese Zeit auf etwa dreißig Kreuzer pro Tag. Zum Vergleich: Ein Kilogramm Roggenbrot kostete in Würzburg im Jahr 1869 im Durchschnitt etwas mehr als sieben Kreuzer, ein Pfund Butter 31 Kreuzer und eine Maß Bier zwischen sechs und sieben Kreuzer.

Am 26. März 1869, nur wenige Jahre nachdem er geheiratet und in Würzburg ansässig geworden war, verlor Georg Michael seine Frau. Anna Dorothea starb mit 39 Jahren in der gemeinsamen Wohnung – woran, ist nicht bekannt, eine Todesursache ist in der amtlichen Todesanzeige nicht verzeichnet. Ziemlich genau ein Jahr nachdem Anna Dorothea gestorben war, hatte Georg Michael bereits eine neue Frau gefunden. Am 13. März des Jahres 1870 heiratete der mittlerweile bald Fünfzigjährige die einige Jahre jüngere Elisabetha Mitesser, uneheliche Tochter ohne eingetragenen leiblichen Vater, eine »böse Frau«10, wie sie ihr Enkel Leonhard später nannte. Elisabetha stammte wie Georg Michael aus einem kleinen Dorf in der nahen Umgebung von Rothenburg ob der Tauber. Kennengelernt hatten sich die beiden allerdings schon viele Jahre vor ihrer Hochzeit, denn Georg Michael heiratete 1870 nicht irgendeine Frau, sondern – und darin liegt eine gewisse Kuriosität – die Mutter seines vor 21 Jahren gezeugten und als uneheliches Kind geborenen Sohnes Johann. Bis zur Hochzeit der Eltern trug Johann den Nachnamen der Mutter, Mitesser, danach übernahm er den des leiblichen Vaters. Und so gab er den Namen Frank zwölf Jahre später, 1882, auch an seinen Sohn Leonhard weiter.

Was ich bin, kommt von ihr

Zunächst jedoch heiratete Johann Frank, über dessen Kindheit und Jugend so gut wie nichts zu ermitteln ist, nur sechs Jahre nach der Hochzeit seiner Eltern am 6. Juni 1876 mit 26 Jahren in Rothenburg in der protestantischen Kirche St. Jakob die zwei Jahre jüngere Maria Bach, Leonhard Franks spätere Mutter. Maria Frank sollte das Wesen und den Charakter ihres Sohnes entscheidend prägen. Ausgerechnet bei ihr, bei einer Frau, zeichnete sich erstmals in der Frank’schen Familiengeschichte eine Sehnsucht nach Emanzipation vom scheinbar durch Abstammung und Umwelt vorbestimmten Schicksal ab. Auch wenn Maria ihre Träume nicht verwirklichen konnte, übertrug sie diese doch auf den Sohn, und sie wurden für ihn zum Antrieb, mit Anfang zwanzig seine Heimat für immer zu verlassen. Im Gegensatz zum Vater, den Leonhard Frank für »entschieden unintelligent« hielt und der es in den Augen des Sohnes »nie zu etwas gebracht« hatte11, war die Mutter eine verständnisvolle und außergewöhnlich kluge Frau, die ihren Mann zwar liebte, ihm aber in den Augen des Sohnes »so himmelhoch überlegen« war, »daß er es in seinem ganzen Leben niemals bemerkte«.12

Mit über sechzig Jahren vollbrachte Maria Frank »ein kleines Wunder«: Das ehemalige Dienstmädchen, eine »durch eine 40jährige Armutsehe gebeugte Proletarierfrau«, die »nie ein lesenswertes Buch gelesen« hatte, veröffentlichte ihre Autobiographie. Sie hatte geschrieben, »wenn der Vater früh um 6 Uhr fort auf die Arbeit gegangen war, während des Kochens, am Herd, am Waschkessel, in aller Heimlichkeit, in blaue Schulhefte«.13 Das Buch erschien im Jahr 1914 unter dem Pseudonym Marie Wegrainer, damit ihr Mann nichts davon erfuhr.14 Johann Frank, der immer auf die Meinungen anderer bedacht war, hätte kein Verständnis gehabt, hätte sich vor Freunden und Nachbarn geschämt, denn das Werk offenbart nicht nur die Lebensgeschichte der Maria Frank, es gibt auch intime Wünsche, Sehnsüchte und Ansichten preis, die nicht immer in Übereinstimmung standen mit dem, was sich nach kleinbürgerlichen Konventionen gehörte. Es offenbart das Wesen der Mutter und zeigt in der Rückschau zugleich, wie ähnlich der Sohn Leonhard ihr war.

Das knapp 200 Seiten starke Buch ist von erstaunlicher Qualität, die auch den Sohn verblüffte, der monatelang nicht gewagt hatte, das Manuskript, das ihm die Mutter nach Berlin geschickt hatte, wo er mittlerweile lebte, anzusehen, weil er »fürchtete, ihr schreiben zu müssen, es sei nichts«.15 Wenngleich an einigen Stellen anzunehmen ist, dass Frank mit einzelnen Formulierungen in den Text eingegriffen hat – auch wenn er behauptete, er habe nur »ein paar tausend Kommas«16 gesetzt und ansonsten nichts verändert –, so ist die Autobiographie seiner Mutter doch ein autonomes Werk, das zwar in einfachen Worten und manchmal etwas klischeehaft, aber dennoch differenziert, klug und einfühlsam geschrieben ist. Wie bei jeder Autobiographie wurde auch hier das eigene Bild retuschiert und geschönt, dennoch bewegt sich die Erzählung, abgesehen von einigen Passagen, die offensichtlich allein der Fantasie der Autorin entsprungen sind, nah an der Wirklichkeit. Selbst dort, wo umfassende Belege für die Authentizität des Erzählten fehlen, weisen korrekte Details wie Namen, Geburtsdaten oder Adressen immer wieder darauf hin, dass Maria Frank das meiste, von dem sie schreibt, wirklich erlebt hat. Ihr Buch ist daher nicht nur von Relevanz, weil es Kindheit und Jugend der Mutter des Schriftstellers Leonhard Frank schildert, sondern auch weil ein Einblick in das Leben von Menschen im Deutschen Kaiserreich gegeben wird, die in zeitgenössischen Texten sonst nur am Rande vorkommen: von Tagelöhnern, kleinen Handwerkern und besonders Dienstmädchen. Als »eine der wenigen Selbstdarstellungen von Frauen der unteren Klasse in Deutschland vor dem Ersten Weltkrieg«17 bezeichneten die Herausgeber einer Neuausgabe in der Schriftenreihe des ehemaligen Instituts für sozialhistorische Forschung der Universität Frankfurt in den siebziger Jahren das Werk. Maria Franks Autobiographie unterscheidet sich dabei ganz wesentlich von ähnlichen Werken anderer Arbeiterinnen – und ist auch in dieser Hinsicht in besonderem Maße authentisch –, weil sie nicht aus einem gesellschaftspolitischen Klassenbewusstsein heraus geschrieben ist, wie es auf viele autobiographische Darstellungen etwa von Fabrikarbeiterinnen zutrifft, sondern allein aus persönlichen Motiven. Sie habe den Sohn, der mittlerweile in Berlin lebte, vor Wintersnot schützen wollen, so Frank in einem Brief an seinen Schriftstellerkollegen Ernst Hardt.18 Darüber hinaus wollte sie sich selbst, ihrem Sohn und der Welt wohl auch beweisen, dass sie anders war als die meisten ihrer Klasse, dass sie etwas Besonderes war.

Maria Frank hat ihre Lebensgeschichte als still erduldete Leidensgeschichte geschildert. Ungeliebt von der Mutter, sei sie am 13. November 1852, als ein rauer Nordwind über die Stoppelfelder tobte, in einem kargen Armenhaus mit morschen Fensterläden in einer kleinen Gemeinde in der Nähe von Rothenburg ob der Tauber zur Welt gekommen. Die Gemeindebücher der Pfarrei Lipprichshausen, das nur unweit von Rothenburg entfernt liegt, verzeichnen für diesen Tag tatsächlich die Geburt einer Maria Bach, Tochter der unverheirateten Anna Maria Bach. Ein Vater ist nicht eingetragen. Die Mutter war zum Zeitpunkt der Geburt 27 Jahre alt und arbeitete in der Küche eines Hotels in Rothenburg. Die kleine Maria kam wie ihr wenige Jahre später geborener Bruder Johann Christoph, der wohl einen anderen Vater hatte, in die Obhut von Pflegeeltern. Viele ledige Mütter, die als Dienstmädchen arbeiteten, mussten ihre meist unehelichen Kinder – eine Heiratserlaubnis erhielten die Väter, sofern sie eine solche denn überhaupt wollten, aufgrund ihres geringen Einkommens in der Regel nicht – abgeben, um selbst arbeiten zu können. Die Pflegeeltern mussten vom ohnehin schon geringen Lohn der leiblichen Mütter bezahlt werden.

»Vernachlässigt, mit schiefgerutschten Beinen und grauer, schmutziger Körperhaut«19 habe Maria ihre ersten Lebensjahre zunächst bei einer alten Verwandten der Mutter verbracht, bis sie auf Anraten einer angesehenen Gräfin aus den Händen der unachtsamen Pflegemutter befreit worden sei. Auch wenn nicht zu belegen ist, ob diese Schilderung der Wirklichkeit entspricht, offenbart sie doch eine Variation eines sich mehrfach wiederholenden Motivs der Autobiographie, das Aufschlüsse über den Charakter und das Selbstbild der Autorin zulässt. Maria Frank war, genauso wie später ihr Sohn, durchdrungen von dem Wunsch nach sozialem Aufstieg, auch weil sie besondere Talente in sich spürte – die Qualität ihres Buches bestätigt, dass diese Empfindung durchaus berechtigt war. Als Zeugen ihres besonderen Wesens führt sie in ihrem Lebensbericht mehrfach gesellschaftlich höhergestellte Personen an, die eine schützende Hand über die Protagonistin halten oder Interesse an ihr bekunden. Die Gräfin etwa oder, an späterer Stelle, ein wohlhabender alter Offizier, auch er von Adel, der sich der jungen und begabten Maria – sie betont mehrfach ihre guten Schulleistungen – annehmen und ihr eine höhere Bildung ermöglichen möchte, wodurch »ihr späteres Leben sicher eine andere Richtung bekommen hätte«. Doch der Retter stirbt unerwartet, und die Erzählerin stellt resigniert fest: »Das Glück hatte sie nur gestreift und war vorbeigegangen.«20 Der Text enthält mehrfach solche Wendepunkte, an denen für einen kurzen Moment eine Alternative, ein Weg hin zu einem besseren Leben aufscheint. Doch die Protagonistin scheitert an den gesellschaftlichen Umständen, still erträgt sie ihr Unglück, ein Leben lang. Im Fortgang der Handlung kommt Maria durch die Vermittlung der Gräfin als kleines Kind in eine neue, liebevolle Pflegefamilie in Rothenburg. Die Ziehmutter ersetzt ihr die leibliche Mutter so gut es geht, sie wird »geherzt und geküßt«. Indes: »Der Stachel, der das so reiche, überquellende Kinderherz« durch die fehlende Liebe der leiblichen Mutter »täglich neu verwundete«, lässt »für immer seine Spur« zurück. Schon als Kind fasst Maria den »festen, heiligen Entschluß, wenn ihr einmal Kinder beschert sein sollten, sie mit alles tragender Liebe zu betreuen und um die Liebe ihrer Kinder unablässig zu werben«.21 Die vielen so fürsorglichen und aufopferungsvoll gezeichneten Mutterfiguren im Werk Leonhard Franks und auch die erhaltenen direkten Charakterisierungen seiner eigenen Mutter belegen, dass Maria als Erwachsene an ihrem Entschluss festgehalten hat.

Als sie dreizehn oder vierzehn Jahre alt ist, sie hat gerade die Volksschule beendet, sorgt die leibliche Mutter im Buch dafür, dass die Tochter wie sie den Dienstmädchenberuf ergreift. Die Pflegemutter bringt das Mädchen, es ist das Jahr 1866, in München bei einer ihrer Töchter und deren Mann, der als Schmiedemeister arbeitet, in wohlbehüteten Verhältnissen unter. In der bayerischen Hauptstadt waren viele Frauen, die ehemals vom Land gekommen waren, als Dienstmägde in wohlhabenden Bürgerhaushalten tätig. Der Aufstieg des Bürgertums und das Bedürfnis nach einem komfortablen häuslichen Leben führten Ende des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts dazu, dass der Bedarf an Dienstmädchen stark anstieg, die Arbeit als »Mädchen für alles« zu einem der wichtigsten Tätigkeitsfelder für Frauen aus den armen ländlichen Schichten wurde. In den siebziger Jahren des 19. Jahrhunderts waren in Deutschland etwa ein Drittel aller berufstätigen Frauen als Dienstmädchen angestellt, die meisten unter schweren Bedingungen, mit bis zu sechzehn Stunden Arbeitszeit täglich. Spricht man vom »bürgerlichen 19. Jahrhundert«, müsse man, so die Historikerin Gunilla-Friederike Budde, zugleich auch vom »Jahrhundert des Dienstmädchens« sprechen.22 Maria Bachs Aufenthalt in München hat keine auffindbaren Spuren hinterlassen. Allerdings stimmen viele der Angaben, die in ihrer Autobiographie im Zusammenhang mit dem Aufenthalt der Protagonistin in München gemacht werden, mit den historischen Fakten überein. So steht etwa Simpert Gruber, der neue Dienstherr, unter ebendiesem Namen im Münchner Adressbuch von 1867 exakt unter der Straße und der Berufsbezeichnung, die auch Maria Frank in ihrem Text erwähnt, und er stirbt tatsächlich 1876 in Rothenburg, wie die Verfasserin berichtet. Schon nach kurzer Zeit reißt die leibliche Mutter sie nach den Angaben in ihrer Autobiographie erneut aus ihrer lieb gewonnenen Umgebung: Maria muss fort aus München, zurück nach Rothenburg, denn die mittlerweile über vierzigjährige Mutter hat dort eine gute Partie gemacht und einen zwanzig Jahre älteren Schuhmachermeister geheiratet. Die Tochter soll im eigenen Haushalt mithelfen. Die Ehe mit dem Schuhmacher bedeutete für Mutter und Tochter einen sozialen Aufstieg in die Sphäre des handwerklichen Kleinbürgertums, sie konnten nun im eigenen Haus des Ehemanns und Stiefvaters leben. Ebenfalls zur Mutter kommt jetzt auch Marias jüngerer Halbbruder Johann Christoph, den ihr Sohn Leonhard später über mehrere Kapitel ins Zentrum seiner »Deutschen Novelle« stellen wird. Johann Christoph übernahm nach einigen Jahren die Schuhmacherwerkstatt des Stiefvaters und setzte den sozialen Aufstieg der Mutter fort, seine Nachfahren leben noch heute in Rothenburg.

Für Maria dagegen war der soziale Aufstieg nur von kurzer Dauer, denn als Mutter und Bruder kurzzeitig das Haus verlassen, sei sie vom Stiefvater vergewaltigt worden. Sie verlässt die Heimat, kehrt als Dienstmädchen zurück nach München und lernt dort einen Schreinerlehrling kennen, »einen schlanken, jungen Mann von mittlerer Figur«, unter dessen Hut »ein feingeschnittenes, sehr schönes Gesicht hervorsah«: Johann Frank, den späteren Vater von Leonhard Frank.23 Auch über Johann Franks Aufenthalt in München sind keine Quellen erhalten, dass er dort jedoch tatsächlich als Schreiner arbeitete, belegt der Würzburger Meldebogen seines Vaters, in dem es über den Sohn heißt: »Schreiner in München«.24 Johann und Maria werden ein Paar, und als Johann um ihre Hand anhält, willigt sie ein, aus Liebe und weil er verspricht, einmal eine Frau ernähren zu können. Und »so war ihr Schicksal besiegelt«25, heißt es lakonisch aus der Perspektive der sechzigjährigen Ehefrau, denn Johann Frank würde sein Versprechen nicht halten können. Mit ihrer Dienstherrin reist Maria in ihrer Autobiographie nach der Verlobung für einige Wochen nach Starnberg, wo sich eine äußerst kuriose Geschichte ereignet: Sie habe ein amouröses Abenteuer mit dem bayerischen König Ludwig II. erlebt, dem sie wegen ihres guten Aussehens aufgefallen sei, als er vom Starnberger Bahnhof zum feierlichen Empfang der im Deutsch-Französischen Krieg siegreichen bayerischen Truppen nach München aufbrach. Auch Maria fährt an diesem Tag, es ist der 16. Juli 1871, mit dem Zug nach München. Wenige Tage später habe der König sie nach seiner Rückkehr auf Schloss Berg, seiner Sommerresidenz, für eine Nacht zu seiner Geliebten gemacht. Wie alles andere im Buch, so ist auch diese Episode mit einfacher Klarheit, Selbstverständlichkeit und großem Detailreichtum erzählt – wäre die Handlung nicht so abwegig, wäre man fast geneigt, sie zu glauben. Doch Ludwig II. war, wie mittlerweile gut erforscht ist, homosexuell, von Frauengeschichten dieser Art ist nichts überliefert. Außerdem stimmen einige Daten, die Maria Frank in diesem Zusammenhang nennt, nicht mit der Wirklichkeit überein. Sie hat diese Episode ihres Lebens also erfunden. Ludwig II. war, zumindest in seiner Jugend, ein ausgesprochen gut aussehender Mann, wahrscheinlich schwärmte auch die junge Maria für den attraktiven König. Sich selbst zu seiner Geliebten zu machen hob sie ab von der Masse der einfachen Leute, machte sie, die immer spürte, außergewöhnlich zu sein, und die sich, wie so manche Formulierung zeigt, für auffallend hübsch hielt, wahrhaftig zu einer außergewöhnlichen Frau – Maria Frank träumte sich schreibend in eine bessere Welt, und so erfand sie das Märchen mit dem Märchenkönig.

Ein knappes Jahr später erfährt sie im Buch erneut tiefes Leid: Sie ist schwanger, das uneheliche Kind, als dessen Vater sie Johann Frank nennt, stirbt kurz nach der Geburt im Mai 1872. Zwar wurde im Mai 1872 tatsächlich das erste Kind von Maria Bach und Johann Frank geboren, doch dieses Kind starb nicht nach wenigen Wochen, sondern nach fast 87 Jahren im April 1959. Es ist Hans, Leonhard Franks ältester Bruder, geboren noch vor der Hochzeit der Eltern. Was auch immer Maria Frank veranlasst hat, sich ein früh verstorbenes Kind anzudichten: Für ihr Selbstbild ist die Episode deshalb von Bedeutung, weil sie die Vorlage bietet, um einen weiteren spezifischen Charakterzug der Autorin hervorzuheben. Der Pfarrer nämlich habe bei der Beerdigung des Kindes gesagt, »wie gut es sei, daß Gott sich solcher Kinder erbarme und sie sterben lasse, welche durch den Leichtsinn der Eltern vernachlässigt, in ihrem Gedeihen gehindert und allen Unbillen ausgesetzt, doch nur ein kümmerliches Dasein führen müßten«. Weiter habe Maria nicht zugehört, denn wäre sie noch länger stehen geblieben, »sie hätte den Geistlichen fragen müssen, was ihn zu dieser Rede berechtigte«. Maria Frank präsentiert sich in ihrem Roman zwar als duldsame, alles Leid ertragende, aber auch als couragierte Frau, die den herrschenden kleinbürgerlichen Moralvorstellungen zuweilen – meist dann, wenn sie Leid erzeugen – heftig widerspricht. So kritisiert sie nicht nur das Verhalten des Pfarrers bei der Beerdigung ihres Kindes, sie ergreift auch Partei für eine ledige Schwester ihrer Münchner Dienstherrin, die mit fünf unehelichen Kindern in Armut lebt und deshalb von der Familie verstoßen wird. »Jedes kommt halt im Leben nicht gleich gut an, zumal wenn man von armen Eltern ist«, schreibt die Erzählerin auch mit Blick auf das eigene Leben.26

Das Bild, das Maria Frank von sich in ihrer Autobiographie entwirft, trägt in vielerlei Hinsicht die Züge des jüngsten Sohnes Leonhard: der einfühlsame Blick für das Leid von Menschen, die vom Schicksal benachteiligt sind, das Auflehnen gegen Ungerechtigkeiten, das unbestimmte Gefühl und das Selbstbewusstsein, zu etwas Größerem fähig zu sein, das Leiden unter den Umständen der Geburt, das Sich-Hinwegsetzen über gesellschaftliche Konventionen bei gleichzeitiger Bewahrung der eigenen Integrität. »Was ich bin, kommt von ihr«, meinte Leonhard Frank 1914 zu seiner Frau Lisa, nachdem er das Manuskript der Lebensgeschichte seiner Mutter gelesen hatte.27

Das sorgenvermehrende vierte Kind

Nach ihrer Hochzeit in Rothenburg zogen Johann Frank und seine Frau Maria zusammen mit ihrem kleinen Sohn Hans nach Würzburg, wo sie ab 1877 bei Johanns Eltern wohnten, bei Georg Michael und Elisabetha. Dem Tagelöhner Georg Michael war es gelungen, ein eigenes kleines Häuschen in der linksmainischen Altstadt unterhalb der Festung zu kaufen, der Umzug aus der mittelfränkischen Provinz in die Großstadt zehn Jahre zuvor hatte sich also ausgezahlt, Leonhard Franks Großeltern war ein bescheidener wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Aufstieg gelungen. Als Georg Michael 1878 nach langer Krankheit starb, erbte die Witwe das Haus. Maria Frank schildert das Verhältnis zwischen ihr und der Schwiegermutter als von Beginn an gestört und unterkühlt. Elisabetha habe sogar die Hochzeit zwischen ihr und Johann verhindern wollen, weil Maria eine zu schlechte Partie gewesen sei. Elisabetha Frank war in den Augen der Schwiegertochter eine egoistische, herzlose und streitsüchtige Frau, die der jungen Familie nur allzu gern Steine in den Weg legte. Es war daher eine doppelte Erleichterung, als Elisabetha Würzburg 1881 verließ, um mit Mitte fünfzig ein zweites Mal zu heiraten, einen ehemaligen Jugendfreund, der in den USA als Farmer lebte. Endlich war Maria von der ungeliebten Schwiegermutter befreit, zudem besaß ihr Mann Johann jetzt das Haus, denn die Mutter, die aus mehreren tausend Kilometern Entfernung keinen Einfluss mehr nehmen konnte, hatte ihm, so zumindest berichtet es Maria, alle Vollmachten gegeben.

Zur Frank’schen Familie gehörten mittlerweile, neben Mutter, Vater und Sohn Hans, die Tochter Maria, geboren im Mai 1877, mit ihren blonden Locken das Ebenbild von Johann Frank, die Tochter Elise, geboren im September 1879, die später der Mutter sehr ähnlich sein wird, sowie seit September 1882 auch der kleine Leonhard, besonderer Liebling der Mutter, der, als er sechs Monate alt war, beinahe an den Pocken starb. Doch der Kleine überlebte, denn er war zwar schwach, aber auch »immer zäh dabei«. Er war empfindsam, weinte »30 Mal am Tag«, war gleich darauf »überschwänglich, lustig, wild und frech«28, hatte die Züge und auch die blauen Augen des Vaters, aber »die gedankenvolle Stirne« der Mutter.29 »Michael war das Sorgen vermehrende unerwünschte vierte Kind«30, schrieb Leonhard Frank siebzig Jahre später in seiner 1952 veröffentlichten Autobiographie »Links wo das Herz ist« über sich selbst.

Ob unerwünscht oder nicht, ein weiteres Kind bedeutete für die ohnehin arme Familie eine zusätzliche Belastung. Kurze Zeit nach der Geburt des jüngsten Sohnes, um 1883, war Johann Frank, der als Schreiner bei verschiedenen Arbeitgebern tätig war, gezwungen, das Haus zu verkaufen. Verantwortlich für die Misere war nach Angaben von Maria Frank ihr Mann selbst. Dem nämlich habe es am nötigen Biss gefehlt, er sei unbekümmert gewesen und zeitweise immer wieder ohne Arbeit, weil er hochmütig war und sich schämte, Tätigkeiten anzunehmen, die vermeintlich unter seiner Würde waren. Versuche einer handwerklichen Selbständigkeit waren gescheitert. So musste die Familie immer hart ums wirtschaftliche Überleben kämpfen, und Maria, die wohl schwer magenkrank war, musste selbst dazu beitragen, den Lebensunterhalt zu sichern. Wiederholt führte sie für einige Jahre einen kleinen Produktenhandel und einen Kaffeeausschank. Später mussten die Kinder mithelfen, die jüngste Tochter Elise ging, obwohl sie Schneiderin werden wollte, putzen, und selbst der Kleinste, Leonhard, musste, wie er viele Jahre später während eines Sanatoriumsaufenthalts in der Schweiz seinem Arzt Ludwig Binswanger berichtete, »als Bub schon betteln«.31 Im Zusammenhang mit dem anstehenden Hausverkauf schrieb Maria Frank, dass sie nicht länger darüber mit ihrem Mann gestritten habe. »Es überkam sie von da an eine stoische Ruhe und sie ließ den Dingen ihren Lauf, tiefbetrübt darüber, daß sie gezwungen war, alles auf ihre Schultern nehmen zu müssen. […] Denn bei einem tüchtigen Zusammengreifen und Ausnützen mancher guter Umstände, welche das Haus brachte, hätte man viel an die Kinder wenden und sie zu einem höheren Beruf ausbilden lassen können«, damit Johanns »Söhne und Töchter der Möglichkeit nicht ausgesetzt worden wären, ihr ganzes Leben lang Lohnsklaven zu sein«.32

Nach dem Verkauf des Hauses erfolgten kurz hintereinander mehrere Umzüge in der Würzburger Altstadt.33 Die Familienmitglieder – der älteste Sohn Hans zog wohl um die Mitte der 1880er Jahre aus und ging nach Dresden – teilten sich meist ein bis zwei Zimmer, beim Betreten der Frank’schen Wohnung drang der wohlig-starke Geruch von frisch gebrühtem Kaffee in die Nase, und es roch nach Schweiß und süßem Stroh, wie Frank in seinem Roman »Die Ursache« von 1915 über das Zuhause des autobiographisch gezeichneten Protagonisten schreibt. »Hier riecht’s […] nach Vater«34, heißt es da. Auch »der warme Geruch in der Schreinerwerkstatt […] war der Geruch seiner Kindheit. Im Marktkorb der Mutter hatte er dem Vater […] viele Jahre das Mittagessen in die Werkstatt gebracht.«35 Der Vater habe, so Frank, achtzehn Mark in der Woche verdient. Die Angabe ist plausibel, der Durchschnittslohn eines Holzarbeiters in Würzburg belief sich im Jahr 1893 bei einer Sechzig-Stunden-Woche auf 17,96 Mark. Allein die Kosten für die notwendigen Lebensmittel für eine vierköpfige Familie überstiegen das Einkommen von Johann Frank, hinzu kamen jährliche Mietkosten von etwa 158 Mark, also etwa dreizehn Mark im Monat. Selbst wenn noch etwaige Einnahmen aus gelegentlichen Tätigkeiten von Maria Frank und ihren Töchtern mit eingerechnet werden: Die Zahlen verdeutlichen, dass Frank nicht übertrieben hat, wenn er in der »Deutschen Novelle« davon schreibt, in Würzburg eine »düstere Armutsjugend« verbracht zu haben, und seine Eltern 1915 in einem Brief an den Schriftstellerkollegen Ernst Hardt als »ganz arme Proletarier« bezeichnete.36

Trotz der schwierigen finanziellen Verhältnisse gelang es der Mutter mit besonderem Geschick und beständiger Ausdauer, stets das Nötigste und manchmal sogar etwas mehr als das für die Familie zusammenzutragen. Mehrfach tauchen in Franks Werk die »von der Lebensarbeit stumpf gewordenen Hände«37 von Müttern auf, und in der »Deutschen Novelle« heißt es über die Mutter des Protagonisten Michael Vierkant: »In einem Abteil vierter Klasse dieses Zuges saß eine kleine dicke Frau mit grauem Scheitel, unzähligen Sorgenfältchen und großen, dunklen, jungen Feueraugen. Sie hatte als Frau eines Arbeiters, der achtzehn Mark in der Woche verdiente, und als Mutter von vier Kindern, die essen wollten, fünfundzwanzig Jahre jeden Tag aufs neue die Schwierigkeiten ihres kleinen, bitterschweren Lebens überwunden, mit Mitteln, die nur eine schlaue Mutter kennt. Sie saß da und dachte. Sie hatte immer über etwas nachzudenken – wie sie das Geld für diese Eisenbahnfahrt erübrigen und nach ihrer Rückkehr dennoch Essen auf den Tisch stellen und die Wohnungsmiete bezahlen solle.«38 Franks frühe Kindheit war zumindest zeitweise erfüllt und glücklich. Die warmherzige Mutter gab dem Sohn ein Gefühl von Geborgenheit, dem auch die bittere Armut nichts anhaben konnte. Maria Frank pflanzte in ihren Sohn den festen Glauben an zwischenmenschliche Liebe, an dem er unbeirrbar und manchmal in naiver Form festhalten würde. In seinem pazifistischen Werk »Der Mensch ist gut«, das 1917 erschien, ist die Liebe der entscheidende Antrieb, der die Menschen in eine utopische Friedensgesellschaft leitet. Mit expressionistischer Verve formuliert der Autor dort: »[…] das Nichtvorhandensein der Liebe ist der Feind und die Ursache aller Kriege. Ganz Europa weint, weil ganz Europa nicht mehr lieben kann.« Und an anderer Stelle heißt es: »Man braucht ja nur zu lieben, dann fällt kein Schuß mehr. Dann ist der Friede da.«39 Das Verhältnis zum Vater dagegen war weniger intensiv. Über den Charakter von Johann Frank lässt sich zwar manches rekonstruieren, doch man kann ihn nur durch die Augen der Ehefrau und des Sohnes sehen, Beschreibungen anderer sind nicht überliefert. Maria Frank schildert ihren Mann zwar als freundlichen und durchaus liebenswerten, aber auch als egoistischen, unzuverlässigen, leichtlebigen und gedankenlosen Menschen mit schlichtem Gemüt. Seine Interessen gingen offenbar kaum über das tägliche Lesen der Zeitung und den Besuch des Gesangvereins hinaus – zwei Elemente, die Frank den Vaterfiguren in seinem Werk immer wieder zuschreibt. »Sieh mal, du weißt doch, daß der Vater für nichts Interesse hat, als nur für seine Zeitung und für seinen Gesangverein«, lässt er die Mutter in »Der Mensch ist gut« sagen. Und in der »Räuberbande« heißt es vom Protagonisten Michael Vierkant: »Da sah er sich als Knabe, eingehängt bei seinem Vater durch den abendlichen Wald marschieren, mit dem Würzburger Gesangverein. Der ganze Verein pfiff: ›Wenn die Schwalben wiederkommen‹.«40 So friedlich und einträchtig die geschilderte Szene auch erscheint, Johann Frank hat seinen Sohn viel geschlagen. Während der Gespräche mit Leonhard Frank im Jahr 1915 notierte sein Arzt Ludwig Binswanger: »Wenn Vater von der Arbeit kam, […] jeweils vom Vater verhauen, meist mit Hand, wegen Kleinigkeiten, einige Male auch angeschnallt, nach der Züchtigung dann geliebkost.« Auch dafür, dass er sich bis zum Ende der Volksschulzeit fast jede Nacht übergeben musste, sei er »viel verprügelt« worden.41 Gehasst oder verachtet hat Leonhard Frank seinen Vater jedoch nicht, er begegnete ihm vielmehr mit einer Art mildem Verständnis, wie es etwa in »Der Mensch ist gut« zum Ausdruck kommt, wenn der Sohn den Vater gegen die Vorwürfe der Mutter geradezu verteidigt: »Aber das kann ja vielleicht gar nicht anders sein, Mutter. Er ist fünfundsechzig Jahre alt und steht seit fünfzig Jahren täglich von früh sechs bis abends sechs an der Hobelbank. So ist er aufgewachsen; so ist er alt geworden.«42

Traumatische Schul- und Lehrjahre

»Die große Not, herzabdrückend und die Seele verwundend, begann für Michael erst in der Schule«43, so resümiert Frank in »Links wo das Herz ist« die Jahre von Kindheit und Jugend in Würzburg. Im Gespräch mit Binswanger bezeichnete er die Volksschuljahre gar als »greuelvollste Zeit«.44 Von 1888 bis 1895 besuchte er, ein sensibles Kind, von hagerer Statur, die städtische Elementarschule, insgesamt sieben Jahre lang. Da die meisten bayerischen Werktagsschulen konfessionell geprägt waren, besuchte Frank, getrennt von seinen zumeist katholischen Freunden, den protestantischen Unterricht. Vier Jahre vor seiner Einschulung, 1884, war ein eigenes, neu erbautes Schulhaus für die evangelischen Kinder eröffnet worden, es befand sich in der rechtsmainischen Altstadt, wohin die Franks mittlerweile gezogen waren, ganz in der Nähe ihrer Wohnung, so dass der junge Leonhard nur einen kurzen Weg zur Schule hatte. Dort machte ihm eine Person, der historisch belegte Lehrer Georg Dürr, die Schulzeit zur Hölle. Seine Demütigungen brannten sich in die Seele des jungen Frank ein wie ein Stigma. Er hat »mir das Mal ins Gehirn gebrannt […], das mich ruiniert hat«, sagt der Protagonist in Franks zweitem Roman »Die Ursache«.45 Kaum eine andere Würzburger Erinnerung hat Franks Wesen so tief geprägt wie seine Schulerfahrungen; der prügelnde, erniedrigende Lehrer und die durch ihn hervorgerufene existentielle Verunsicherung hinterließen in Franks gesamtem Werk tiefe Spuren. Ein plastisches Bild von Georg Dürr, seinen Lehrmethoden und seiner angsteinflößenden Wirkung vermittelt schon Franks erster großer Roman, »Die Räuberbande«. Im Juni 1914, zwei Monate bevor der Erste Weltkrieg ausbrach, erschien das Buch des damals noch unbekannten Autors, und es machte ihn beinahe über Nacht berühmt. Das Werk, das das Panorama einer provinziellen Welt von gestern zeichnet, die in den Schützengräben zwischen 1914 und 1918 unterging, schildert das Aufwachsen einer Schar Jugendlicher aus kleinbürgerlichen Elternhäusern in Würzburg. Sie nennen sich, in Anlehnung an Friedrich Schillers Drama »Die Räuber«, die Räuberbande. Erzählt wird neben qualvollen Schuljahren von ähnlich qualvollen Lehrjahren, von den kindlichen Träumen der Räuber, aus der gesellschaftlichen Enge der Stadt auszubrechen, sie niederzubrennen und wie ihre Vorbilder aus den Karl-May-Romanen in Amerika im Wilden Westen zu leben. Allmählich jedoch verblassen die Träume, aus Kindern werden Erwachsene, die sich mehr und mehr einfügen in die zuvor verhasste spießbürgerliche Welt. Nur einer hält an den jugendlichen Idealen fest und wagt den Ausbruch, wird Maler: Michael Vierkant alias Leonhard Frank, von den Räubern nur Oldshatterhand genannt.

Schon auf der ersten Seite der »Räuberbande« erscheint der Lehrer Dürr, kaum unkenntlich gemacht mit dem Nachnamen Mager, als »Tyrann vieler Generationen Knaben«. Er ist ein gefürchteter und mitleidloser Mann, dessen Gewalt nicht roh und stumpf, sondern fast feinsinnig ist. Bewusst zögert er in den Schulstunden den Augenblick der Strafe hinaus, lässt die Schüler im Ungewissen darüber, wann sie eintritt, und erzeugt geschickt ein Klima ständiger Angst: »Die Furcht der Knaben umgab Herrn Mager wie eine Wolke, sein Leben lang.«46 Nicht die körperliche Gewalt fürchteten die Schüler am meisten, das »Ärgste war die Angst. Seine Erziehungsmethode war, die Knaben in Angstbesessene zu verwandeln. Das Schulzimmer war mit Angst geheizt«, heißt es auch in Franks Autobiographie.47 Als besonders perfide beschreibt er die Strategie des Lehrers, die Jungen selbst zu Mittätern zu machen, indem er einzelne zwingt, einen Klassenkameraden vornüber gelegt auf einem Stuhl zu fixieren, während er mit dem Rohrstock zuschlägt. »Heute diese sechs, das nächste Mal wieder sechs […]. Tut mir leid, daß ich nicht zwölf auf einmal geben darf«48, sagt Herr Mager in der »Räuberbande«. Tatsächlich waren mehr als sechs Schläge zu dieser Zeit an Würzburger Schulen nicht erlaubt, die »körperliche Züchtigung«, so heißt es in einer 1888 von der unterfränkischen Regierung beschlossenen Änderung der Lehr- und Disziplinarordnung, »darf nur durch einige – im höchsten Falle sechs – Streiche mittels einer Ruthe oder eines mäßig starken biegsamen Stöckchens oder Röhrchens […] vollzogen werden.«49 Herr Mager prügelt dennoch exzessiv, etwa indem er die Bestimmungen unterläuft und ein Vergehen nicht mit höchstens sechs, sondern mit bis zu 24 Schlägen bestraft – allerdings verteilt auf vier Tage. Oder indem er direkt missachtet, was sogar »strengstens verboten« war: »Mißhandlungen wie Schlagen […] ins Gesicht«.50 Als sich Leonhard Franks »Räuberbande«-Ich Oldshatterhand weigert, einen Freund festzuhalten, damit der verprügelt werden kann, schlägt ihm der Lehrer »plötzlich mit dem Rohrstock quer über das Gesicht, immerzu. Nicht die Hand hob Oldshatterhand zur Abwehr. Nebel vor den Augen, brach er zusammen, stand sogleich wieder auf und ging ganz langsam zurück zur Bank. Auf seinem Gesicht schwollen die blutunterlaufenen Striemen.«51

In seinem ersten Schuljahr an der Knabenschule war Georg Dürr Lehrer der sechsten Klasse der Elf- bis Zwölfjährigen, in dieser Klasse war auch Leonhard Frank. Auch im nächsten Schuljahr, in der letzten Klassenstufe, unterrichtete er ihn. Frank hat nach eigenen Angaben »schlecht gelernt, nicht auswendig lernen können«, nur »im Kopfrechnen« sei er »nicht schlecht gewesen«. Der Lehrer vermittelte ihm, dass er »unintelligent, saudumm« sei, »monatelang [wurde er] nicht aufgerufen« und »als Klassentrottel behandelt«, denn Frank stotterte, »seit Schulbesuch«, wie es in seiner von Ludwig Binswanger angelegten Krankenakte heißt. Noch mit über dreißig Jahren hatte der Dichter seine Sprachstörung nicht ganz überwunden. Unter dem Stichwort Sprachartikulation ist in seiner Krankenakte zu lesen: »gut (stottert selten, bei psychisch stärkerer Emotion)«.52 In »Links wo das Herz ist« sagt Frank über seine Schulzeit: »Michael, ein empfindsamer Knabe, der vor der Schulzeit fließend gesprochen und unter dem Hammer des Lehrers plötzlich gestottert hatte, ein Leiden, das er erst nach Jahrzehnten wieder überwand, wurde nicht mehr aufgerufen, da er so dumm sei, daß nichts von ihm kommen könne und sowieso nie im Leben etwas aus ihm würde.«53

Außergewöhnlich gewalttätige Handlungen durch den echten Georg Dürr lassen sich jenseits der Beschreibung von Frank nicht nachweisen, was jedoch nicht bedeutet, dass es sie nicht gegeben hat. Eventuelle Widersprüche von Eltern gegen Misshandlungen waren ohnehin von vornherein aussichtslos: »Berufungen gegen die Verfügung von Schulstrafen sind – unter dem Vorbehalte des den Schulbehörden zustehenden Aufsichtsrechts – ausgeschlossen«, heißt es in der Disziplinarordnung.54 Dass die Schulzeit in einem autoritären Schulsystem allerdings tiefe Narben auf der empfindsamen Seele des jungen Frank hinterlassen hat, steht außer Zweifel. Schon angedeutet in der »Räuberbande«, intensiv ausgeführt aber in der »Ursache«, macht Frank aus seinem Würzburger Lehrer einen »Repräsentant[en] der Seelenzerstörer«.55 »Ich habe mich mit der ›Räuberbande‹ und der ›Ursache‹ freigeschrieben von den psychischen Ungeheuern, die mir vom Lehrer Dürr mitgegeben worden waren auf dem Weg ins Leben«, bekannte der Autor später.56 Auf die Frage des Untersuchungsrichters, was der Lehrer ihm denn angetan habe, bemerkt der Protagonist der »Ursache«, der den ehemaligen Lehrer ermordet hat: »Getan? … hat er mir nichts … anderes, als was die meisten Menschen, die meisten Erwachsenen den Kindern antun.«57 Lehrer Mager alias Georg Dürr ist somit nicht nur eine literarische Verarbeitung individueller Erlebnisse, er ist auch die repräsentative Personifizierung eines autoritären Erziehungssystems vor dem Ersten Weltkrieg, dessen Ziel es war, junge Menschen zu gehorsamen, entindividualisierten Untertanen zu erziehen, zu »fertige[m] Material für die nächste Autorität, den Feldwebel im Kasernenhof«58, so Frank in seiner Autobiographie. Im Schulanzeiger für Unterfranken aus dem Jahr 1889, jener Zeit also, in der Frank die Schule besuchte, wird zur Rechtfertigung ein »berühmter englischer Schulmann« mit der Auffassung zitiert: »Körperstrafen sind nicht entehrend. Das angebliche Gefühl der Entehrung wurzelt in jener hochmütigen Anschauung von persönlicher Unabhängigkeit, welche weder vernünftig noch christlich, sondern ihrem ganzen Wesen nach barbarisch ist. […] Das ganze Gefühl ist nichts als Widerwille gegen Unterordnung, ein Gefühl, welches im Kind den Eltern, oder im Zögling seinem Lehrer gegenüber vollkommen unnatürlich und falsch ist.«59

Auch andere Autoren schrieben zu Beginn des 20. Jahrhunderts gegen das Menschenbild und Erziehungssystem des wilhelminischen Deutschlands an. »Und wie ein Urwald gelichtet und gereinigt und gewaltsam eingeschränkt werden muß, so muß die Schule den natürlichen Menschen zerbrechen, besiegen, und gewaltsam einschränken«, heißt es bei Hermann Hesse in seinem 1906 erschienenen Roman »Unterm Rad«, in dem der kluge und talentierte Hans Giebenrath an den rücksichtslosen Anforderungen von Eltern und Lehrern zugrunde geht.60 Einzigartig an Franks Werken jedoch ist, dass er eine Schulform in den Blick nimmt, die in den meisten anderen Texten zum gleichen Thema überhaupt nicht oder nur ganz am Rande vorkommt. Hesses Hans Giebenrath etwa ist Schüler des evangelischen Seminars im Kloster Maulbronn, einer Art Elite-Internat. Franks Figuren dagegen sind Söhne von Wirtsstubenbesitzern, kleinen Handwerkern, Proletariern, sie besuchen nur die Elementarschule, ihre Lehrer setzen ihnen, wie es Mager tut, nicht nur seelisch zu, sondern auch körperlich.

Als Frank die Volksschule 1895 mit zwölf Jahren verließ, versiegte auch die Hoffnung, endlich frei zu sein von den Demütigungen des verhassten Lehrers. Denn am letzten Tag, »wenn er seine Schüler aus der Volksschule entlassen mußte, gab er ihnen die Angst mit auf den Lebensweg: ›Wir sind noch nicht fertig miteinander‹, sprach er und lächelte. ›In der Fortbildungsschule habe ich euch wieder […]‹«.61 Für fast alle Abgänger der Werktagsschule bestand seit 1803 in Bayern eine Sonn- und Feiertagsschulpflicht, die ab 1818 auch für Würzburg galt. Zunächst für sechs, dann für drei Jahre sollte auf diesen Schulen zwischen zwei und vier Stunden an den Sonn- und Feiertagen das Wissen aus der Elementarschule vertieft werden. »Lesen, Schreiben, Rechnen […] und Religion und Moral, um immer christlich besser, und dadurch Gott gefälliger zu werden«, heißt es in der königlichen Verordnung über die Einführung der Sonn- und Feiertagsschulpflicht.62 Über die Einhaltung der Schulpflicht wurde streng gewacht, wer den Unterricht ohne überzeugende Entschuldigung versäumte, dessen Eltern, Erziehungsberechtigte oder Dienstherren hatten Geldstrafen zu befürchten. Am Ende der Schulzeit, mit sechzehn Jahren, war eine Prüfung abzulegen. Nur wer ein Zeugnis der Sonn- und Feiertagsschule vorlegen konnte, durfte Wirtshäuser ohne Erlaubnis der Eltern oder öffentliche Tanzplätze ohne Aufsicht besuchen, ein Anwesen übernehmen oder heiraten. Als Alternative zu den Sonn- und Feiertagsschulen entwickelten sich in einem fließenden Übergang in den 1870er und 1880er Jahren Volksfortbildungsschulen und gewerbliche Fortbildungsschulen, Vorläufer der heutigen Berufsschulen, in denen auch spezifisches Wissen gelehrt wurde, das über eine Intensivierung des in der Elementarschule Gelernten hinausging. In Würzburg hatte es sich der 1806 gegründete Polytechnische Zentralverein unter königlicher Befugnis ab 1818 zur Aufgabe gemacht, die Schulpflicht-Verordnungen über die Sonn- und Feiertagsschulen und die diese allmählich ersetzenden Fortbildungsschulen durchzusetzen sowie darüber hinaus umfangreichen Unterricht zur Weiterbildung anzubieten. Im Schuljahr 1895/96, das im September begann, besuchte Frank, nachdem er die Volksschule verlassen hatte, als einer von insgesamt 116 Schülern die männliche Abteilung einer Zeichen- und Modellierschule, die neben den Fortbildungsschulen im Polytechnischen Zentralverein existierte. Der Unterricht fand an vier Werktagen vormittags zwischen acht und zwölf Uhr und samstags von neun bis zwölf Uhr statt. Frank erhielt dort Lektionen im Freihand- und Linearzeichnen, lernte die Wiedergabe von einzelnen Ornamenten wie Blatt- und Pflanzenteilen, das Zeichnen nach Gipsmodellen und die perspektivische Darstellung. Er nahm den Unterricht allerdings nur für das erste Semester in Anspruch, in seiner Krankenakte des Schweizer Sanatoriums Bellevue heißt es: »nach Schule halbes Jahr in Zeichenklasse, weil zu klein für Lehre«.63 Die Zeichen- und Modellierschule des Polytechnischen Zentralvereins taucht in Franks autobiographischen Schilderungen an keiner Stelle auf. Größere persönliche Ambitionen im Malen und Zeichnen spielten zu diesem Zeitpunkt offenbar noch keine Rolle, die Zeichen- und Modellierschule war für den Dreizehnjährigen lediglich eine kurze Übergangslösung, um die Zeit bis zum Beginn der Lehre zu überbrücken. Dennoch wurden hier wohl wichtige Grundlagen für Franks spätere Fertigkeiten als Maler gelegt.

Nach oder noch während des Semesters in der Zeichen- und Modellierschule besuchte Frank statt der Sonn- und Feiertagsschule eine Fortbildungsschule des Polytechnischen Zentralvereins. Hier traf er erneut – und dieses Mal zusammen mit seinen katholischen Freunden aus der »Räuberbande«, denn die Schulen des Polytechnischen Zentralvereins waren konfessionell gemischt – auf den Lehrer Dürr. Davon ist auszugehen, nicht nur weil Frank es in der »Räuberbande« so schildert, sondern auch weil Georg Dürr tatsächlich für die Schuljahre 1895 bis 1898 – genau die Zeit, in die auch Franks Sonn- und Feiertagsschulpflicht fällt – als Lehrer für über dreißig Schüler einer Elementarabteilung der Gewerblichen Fortbildungsschule beschäftigt war. Dort wurde in Abendstunden das Volksschulwissen vertieft, unterrichtet wurden die Fächer Deutsche Sprache und Rechnen. Die Schüler lernten unter anderem das bessere Verstehen von Texten und deren freie Wiedergabe, das Abfassen von Geschäftsbriefen und -dokumenten wie Schuldscheinen, Aufträgen, Mahnbriefen oder Empfehlungen sowie den Umgang mit der Zins- und Prozentrechnung, zudem wurde Zeichenunterricht angeboten. Außerdem besuchten die Schüler im Laufe der drei Jahre der Fortbildungsschule spezifische berufsbezogene Fachabteilungen, Frank vermutlich die zu Physik und Mechanik, denn etwa zeitgleich mit dem Beginn des Fortbildungsunterrichts des Polytechnischen Zentralvereins trat er eine Lehre zum Mechaniker/Schlosser an. Sein Lehrherr in der »Räuberbande«, der tyrannische und brutale Meister mit dem bezeichnenden Namen »Tritt«, war der Würzburger Schlosser Karl Tretter.

Frank empfand seine Lehrzeit als tief bedrückend. Endlich vom prügelnden Lehrer Dürr befreit, war er geradewegs in die Hände eines weiteren, ebenfalls prügelnden Despoten geraten, bei dem es, so schilderte es Frank später seinem Arzt Ludwig Binswanger, noch »viel schlimmer [war] als im Roman geschildert«.64 Im Roman, das heißt in der »Räuberbande«, beschreibt Frank die Tätigkeit bei Tretter so: »Oldshatterhand verrückte die funkelnden Zangen, Hämmer und Pinzetten auf der Werkbank um Millimeter. Der Meister schritt auf ihn zu und sah, den Mund schief gezogen, auf ihn hinunter. Gebannt ließen Oldshatterhands Hände ab vom Werkzeug. ›Was soll denn das!‹ ›Ich le … leg das We … Werkzeug gr … gr … grad.‹ ›Ist das eine Arbeit? … Stotterndes Kamel!‹ Der Meister hatte seinen Blick in Oldshatterhands vergrößerte Augen eingehackt. ›Was bist du?‹ Oldshatterhand wurde blutrot. ›Was bist du!‹ ›Ein st … st … stotterndes Ka … Ka … Kamel.‹«65 Eines Tages hielt er es nicht mehr aus. Und so »riß er sich zusammen, flog in die Werkstatt – und stellte sich dem Meister: ›Ich will fort von Ihnen! … Ich halt’s nimmer aus.‹ Zuerst kam der erstarrte Blick … dann kam der kurze, knallende Schlag ins Gesicht, und Herr Tritt stieß seinen Lehrjungen hinaus auf das Pflaster.« Selbst wenn Franks Kündigung beim Meister Tretter im Detail in Wirklichkeit anders verlaufen sein mag als in der »Räuberbande« geschildert: Die Episode ist glaubhaft, denn in seiner Krankenakte heißt es über die Zeit bei Tretter: »Weg, wie im Roman zu lesen […], zu einem Fahrradmechaniker, wo er 2 ½ Jahre Fahrräder putzen mußte, statt etwas zu lernen, guter Kerl names Prager«.66 Auch hier, wo Frank seine Lehre wahrscheinlich abschloss, wurde er, mittlerweile etwa siebzehn Jahre alt, »viel verprügelt«, »von einem Gesellen […], der ihn intuitiv hasste«.67

Die Bilanz von Schul- und Lehrzeit für den jungen, von Natur aus zart besaiteten und stotternden Frank: zehn Jahre Unterwerfung und Erniedrigung. Hier liegen die Wurzeln für eine geradezu panische Furcht vor persönlicher Bevormundung, für seinen Widerwillen, sich Zwängen zu unterwerfen, politischen und gesellschaftlichen, seine lebenslang anhaltende antiautoritäre Haltung und auch für seine besondere Empfindsamkeit, sein ausgeprägtes Gespür dafür, sich in das Leid derer einzufühlen, die von der Gesellschaft benachteiligt und missachtet werden.

Halt gaben die Mutter und wohl auch, zumindest zeitweise, die Gemeinschaft der Räuber, wie sie in der »Räuberbande« geschildert ist. Kurz nach dem Ende der Volksschule zogen die Franks im Jahr 1895 zurück in die linksmainische Altstadt, über der sich mächtig die Festung erhebt, dahin, wo Leonhard geboren worden war und wo er den restlichen Teil seiner Jugend verbrachte. Hier war das Revier der Räuber, einer »Schar vierzehnjähriger Lehrjungen«68, die gegen die verhasste Welt der Erwachsenen zusammenstanden und sich eine bessere Zukunft in unbegrenzter Freiheit ausmalten. Zur Bande gehören im Roman – und fast alle hat es wirklich gegeben – zum Beispiel: der »bleiche Kapitän«, Anführer der Truppe und Gewichtheber, in Wirklichkeit Oskar Hammelbacher; »Falkenauge«, Kaufmannslehrling mit Glasauge, in Wirklichkeit Georg Manger; der »König der Luft«, akrobatischer Turner, in Wirklichkeit Gregor Schraub; »Winnetou«, Klosternovize, in Wirklichkeit Max Fries; der »Schreiber Hans Widerschein«, Lehrling in einem Rechtsanwaltsbüro, in Wirklichkeit Hans Spiegel. Die Mitglieder der »Räuberbande« trafen sich, wie der »König der Luft« Gregor Schraub mehr als dreißig Jahre später in einem Zeitungsbeitrag schrieb, nach dem Ersten Weltkrieg von Zeit zu Zeit in Würzburg und feierten zusammen mit Frank, den sie Hardl nannten, Wiedersehen in Mainviertler Weinhäusern. »Wir waren dann wieder die Buben, die in den Festungsgräben und unterirdischen Gängen spielten.«69 Natürlich kann man nicht rekonstruieren, was die echte Räuberbande im Detail gemacht und erlebt hat, einen anschaulichen Eindruck aber vermittelt der Roman: In einem Gang unter der Festung haben die Räuber ihren geheimen Versammlungsort, das »Zimmer«, in dem alles aufbewahrt und vom Rechnungsführer fein säuberlich erfasst wird, was sie, wenn sie die verhasste Stadt samt all ihren Spießbürgern erst einmal angezündet haben, zur Flucht und zum Überleben benötigen: Zigarren, einen Schwartenmagen, Äpfel, Birnen, Eier, viereinhalb Zentner Trauben aus den königlichen Weinbergen, ein farbiges Porzellankunstwerk in Form einer Eidechse, einen Revolver sowie einen lebenden weißen Stallhasen. Gemeinsam ziehen die Räuber durch die Gassen des Meeviertels, wie die Würzburger ihren ältesten Stadtteil, das linksmainische Mainviertel, nennen. Sie rauchen am Lagerfeuer die Friedenspfeife, bestehen Mutproben, betrügen den Bäcker um Kuchen, stehlen Weintrauben, lesen Abenteuerromane und gründen am Ende den »Verein für Intelligente Leibeszucht«, über den der ehemalige Häuptling der Räuberbande, der bleiche Kapitän alias Oskar Hammelbacher, 1965 an Franks dritte Ehefrau Charlott schrieb: »Wir Jungens, Hardl und Spiegel und meine Person waren alt so 15–16 Jahre und da gründeten wir einen Verein, die Intelligente Leibeszucht. Also wir trieben nur Sport, Athletik und Turnen, und wir waren alle Lehrlinge. Ich natürlich Vorstand, Hardl Schriftführer und Spiegel Kassierer. Beitrag wöchentlich 10–15 Pfennige. Unser Übungslokal war auf einer Dachkammer in meinem väterlichen Hause. Aufgenommen wurden nur unbescholtene junge Buben (keine Mädchen), geübt wurde hauptsächlich Gewichtheben, denn wir wollten doch alle starke Männer werden. Wenn einer aufgenommen wurde, musste er sich verpflichten, keinen Alkohol zu trinken, keine Mädchen anzurühren und nicht zu rauchen. Aber die Brüder haben mich doch ausgeschmiert, vor allem der Hardl.«70

Schließlich zünden die Räuber ihre Heimatstadt doch nicht an, die Bande zerfällt, und »allgemach und auf den verschiedensten Wegen werden aus diesen hochfliegenden Burschen allzu normale Würzburger Philister«, so der Berliner Literaturkritiker Julius Bab im Februar 1915 in seiner Rezension des Romans.71 Einige ehemalige Räuber wechselten aus dem Verein für Intelligente Leibeszucht in den Würzburger Turnbund Jahn, so Oskar Hammelbacher in seinem Brief. »Wir alle wurden die besten Preisturner, insbesondere Hardl mit seiner eleganten Figur holte sich viele Preise.«72 Ein Foto, aufgenommen 1903, zeigt eine Gruppe von neunzehn jungen Männern des Würzburger Turnbunds Jahn, adrett gekleidet mit weißer Hose, weißem Hemd und schwarzer Fliege. In der Mitte der ersten Reihe, im Zentrum des Bildes, sitzt keck im Schneidersitz mit aufrechter Haltung und vor der Brust verschränkten Armen Leonhard Frank, als posiere er für die Nachwelt.

Wanderschaft und unbestimmte Sehnsucht

In den folgenden Jahren reifte in Frank der zunächst diffuse, dann immer schärfer umrissene Wunsch, »etwas [zu] werden«, wie es in der Krankenakte des Sanatoriums Bellevue und in der »Räuberbande« gleichlautend heißt.