2,99 €

Mehr erfahren.

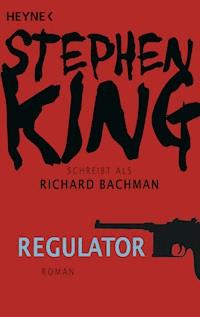

- Herausgeber: Heyne

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Der Kampf gegen das Böse beginnt

Ohne Vorwarnung tauchen in der Kleinstadt Wentworth die mörderischen »Regulatoren« auf und erschießen alles und jeden, der sich ihnen nähert. Aber mit dem Massaker beginnt das Grauen erst. Ausgerechnet ein kleiner Junge könnte die Stadt vielleicht retten.

Ein Parallelroman zu Stephen Kings »Desperation«.

»Gespenstischer Horror von Stephen Kings Doppelgänger.« San Francisco Chronicle

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 651

Veröffentlichungsjahr: 2011

Ähnliche

DAS BUCH

Ein ruhiger Sommernachmittag in der verschlafenen Kleinstadt Wentworth, Ohio: sich drehende Rasensprenger, fliegende Frisbees, der Duft von Hotdogs in der Luft. Doch plötzlich bricht über die scheinbare Idylle das Grauen herein. Futuristisch anmutende Lieferwagen tauchen auf und richten ein schreckliches Blutbad an. Panik macht sich unter den Bewohnern breit, als die Serie unheimlicher und bedrohlicher Geschehnisse nicht abreißt. Die Überlebenden können sich die mysteriösen Vorgänge nicht erklären. Nur Audrey Wyler kennt die Ursache dieses Horror-Spektakels: Ihr autistischer Neffe Seth hatte mit seinen Eltern ein Bergwerk in dem Minenstädtchen Desperation besucht und war dort mit einem Monster namens Tak in Berührung gekommen.

DER AUTOR

Stephen King, 1947 in Portland, Maine, geboren, veröffentlichte schon als Student Kurzgeschichten. Sein erster Romanerfolg, Carrie , erlaubte ihm, sich nur noch dem Schreiben zu widmen. Seitdem hat er weltweit über 400 Millionen Bücher in mehr als 40 Sprachen verkauft. Im November 2003 erhielt er den Sonderpreis der National Book Foundation für sein Lebenswerk. Die großen Werke des Autors erscheinen im Heyne Verlag.

Inhaltsverzeichnis

Die Originalausgabe

REGULATOR

erschien bei Viking, New York

Vorwort des Herausgebers

Ehe er Ende 1985 einer Krebserkrankung erlag, hatte Richard Bachmann fünf Romane veröffentlicht. 1994 fand die Witwe des Schriftstellers im Keller einen Pappkarton voller Manuskripte, als sie sich auf einen Umzug vorbereitete. Diese Erzählungen und Romane befanden sich in verschiedenen Stadien der Fertigstellung. Die am wenigsten bearbeiteten waren handgeschriebene Notizen auf Stenoblöcken, die Bachman für seine ersten Entwürfe verwendete. Am weitesten fertiggestellt war der maschinengeschriebene Text des folgenden Romans. Er befand sich in einem mit Gummibändern gesicherten Karton für Manuskripte – als hätte Bachman kurz davor gestanden, ihn an seinen Verleger zu schicken, als sein Körper nicht mehr auf die Therapie ansprach. Bachmans Witwe legte mir das Manuskript zur Begutachtung vor, und ich stellte fest, dass es mindestens das Niveau seiner früheren Werke hielt. Ich habe einige Kleinigkeiten verändert, vor allem bestimmte Bezüge aktualisiert (indem ich zum Beispiel Rob Lowe im ersten Kapitel durch Ethan Hawke ersetzt habe). Aber im Großen und Ganzen habe ich das Werk so belassen, wie es mir zugesandt worden ist. Mit der Zustimmung von Bachmans Witwe bieten wir diesen Roman nun als Schlussstein eines ungewöhnlichen, aber nicht uninteressanten Schaffens an.

Mein Dank geht an Claudia Eschelman (die frühere Claudia Bachman), den Bachman-Forscher Douglas Winter, Elaine Koster von der New American Library und Carolyn Stromberg, die Bachmans frühe Romane lektoriert und die Echtheit dieses Textes überprüft hat.

Bachmans Witwe ließ bekannt geben, dass Bachman ihres Wissens nie nach Ohio gereist ist, »obwohl er ein- oder zweimal mit dem Flugzeug darüber hinweggeflogen sein mag«. Sie hat keine Vorstellung davon, wann dieser Roman entstanden ist, außer dass es spät in der Nacht gewesen sein muss. Bachman litt unter chronischer Schlaflosigkeit.

CHARLES VERRILL, New York City

Was es bedeutet, Bachman zu sein von Stephen King

Das ist meine zweite Einführung zu den sogenannten Bachman-Büchern – ein Ausdruck, der (zumindest in meinen Augen) die ersten unter dem Namen Richard Bachman veröffentlichten Romane bezeichnet, die als Taschenbucherstausgaben im Signet-Verlag erschienen sind. Meine erste Einführung war nicht besonders gut; sie liest sich für mich wie ein Paradefall von Autor-Verschleierung. Aber das ist nicht erstaunlich. Als sie geschrieben wurde, war Bachmans Alter Ego (mit anderen Worten: ich) nicht in einer Stimmung, die ich als kontemplativ oder analytisch bezeichnen würde; ich fühlte mich im Grunde beraubt. Bachman war nicht als kurzfristiges Pseudonym gedacht; er sollte eigentlich ein langes Leben haben, und als mein Name im Zusammenhang mit seinem genannt wurde, war ich überrascht, aufgebracht und verärgert. Das ist kein Geisteszustand, der dem Schreiben guter Essays förderlich ist. Diesmal gelingt es mir vielleicht ein bisschen besser.

Das Wichtigste, was ich über Richard Bachman sagen kann, ist vermutlich der Umstand, dass er real wurde. Natürlich nicht ganz und gar (sagte er mit einem nervösen Lächeln); ich schreibe dies ja nicht in einer Art Wahnvorstellung. Es sei denn … nun ja … vielleicht doch. Wahnvorstellungen sind schließlich etwas, worin Romanschriftsteller ihre Leser zu bestärken versuchen, zumindest während sie das Buch aufgeschlagen vor sich haben, und der Autor ist kaum immun gegen diesen Zustand einer … wie soll ich es nennen? Wie hört sich »gelenkte Wahnvorstellung« an?

Auf jeden Fall begann Richard Bachman seine berufliche Laufbahn nicht als Wahnvorstellung, sondern als ein Zufluchtsort, von dem aus ich einige Frühwerke veröffentlichen konnte, an denen Leser meiner Ansicht nach Gefallen finden mochten. Dann wurde er allmählich größer und lebendiger, wie es die Geschöpfe der Einbildungskraft eines Schriftstellers häufig tun. Ich fing an, mir sein Leben auf dem Bauernhof vorzustellen … seine Frau, die wunderschöne Claudia Inez Bachman … seine einsamen Vormittage in New Hampshire, die er damit verbringt, seine Kühe zu melken, in den Wald zu gehen und über seine Geschichten nachzudenken … während er seine Abende schreibend verbringt, immer mit einem Glas Whiskey neben seiner Olivetti-Schreibmaschine. Ich kannte mal einen Schriftsteller, der zu sagen pflegte, der Roman oder die Geschichte, an dem oder an der er gerade schrieb, »lege einige Pfunde zu«, wenn er gut damit vorankam. Auf ganz ähnliche Weise begann mein Pseudonym, einige Pfunde zuzulegen.

Als seine Tarnung aufgeflogen war, starb Richard Bachman. In den wenigen Interviews, die ich mich aus diesem Anlass zu geben verpflichtet fühlte, machte ich mich ein bisschen lustig darüber und sagte, er wäre an Pseudonymkrebs gestorben, aber eigentlich hat ihn der Schock umgebracht: die Erfahrung, dass dich die Leute manchmal nicht in Ruhe lassen. Um es ein wenig emphatischer (aber keineswegs ungenau) zu formulieren: Bachman war die Vampirseite meiner Existenz, die vom Sonnenlicht der Enthüllung getötet wurde. Meine dadurch ausgelösten Gefühle waren verworren genug (und fruchtbar genug), um ein Buch entstehen zu lassen (und zwar ein Buch von Stephen King): The Dark Half. Es handelt von einem Schriftsteller, dessen Pseudonym George Stark tatsächlich zum Leben erwacht. Diesen Roman hat meine Frau immer verabscheut, vielleicht weil der Traum, ein Schriftsteller zu sein, bei Thad Beaumont die Realität seiner menschlichen Existenz überwältigt; in Thads Fall schlägt wahnhaftes Denken die Rationalität vollkommen aus dem Feld, und das hat furchtbare Konsequenzen.

Dieses Problem hatte ich allerdings nicht. Wirklich nicht. Ich ließ Bachman hinter mir, und obwohl es mir leidtat, dass er sterben musste, würde ich lügen, wenn ich nicht zugäbe, dass ich auch ein wenig erleichtert war.

Die ersten vier Bachman-Bücher wurden von einem jungen Mann geschrieben, der voller Zorn und Energie und ernstlich vernarrt in die Kunst und Technik des Schreibens war. Sie wurden nicht von vornherein als Bachman-Bücher geschrieben (Bachman war schließlich noch nicht erfunden worden), aber in einem bachmanesken Geisteszustand: von einer tief sitzenden Wut erfüllt, sexuell frustriert, auf verrückte Weise gut gelaunt und von Verzweiflung zerfressen. Ben Richards, der magere, schwindsüchtige Protagonist von Menschenjagd (er ist ungefähr so weit von der im Film durch Arnold Schwarzenegger verkörperten Figur entfernt wie überhaupt möglich), knallt mit seinem entführten Flugzeug gegen den Wolkenkratzer von Network Games, nimmt seinen eigenen Tod in Kauf, reißt aber Hunderte (vielleicht Tausende) von leitenden Free-Vee-Angestellten mit in diesen Tod: Das ist Richard Bachmans Version von einem Happy End. Die anderen Romane Bachmans enden sogar noch trostloser. Stephen King hat stets gewusst, dass die Guten nicht immer gewinnen (siehe Cujo, Friedhof der Kuscheltiere und – vielleicht – Christine), aber er hat auch begriffen, dass sie es meistens tun. Im wirklichen Leben gewinnen die Guten jeden Tag. Um diese Siege wird meistens nicht viel Aufhebens gemacht (mit der Schlagzeile MANN KOMMT ERNEUT SICHER VON DER ARBEIT NACH HAUSE würde man nicht viele Zeitungen verkaufen), aber sie sind nichtsdestoweniger real … und Romane sollten die Realität widerspiegeln.

Und dennoch …

In der ersten Fassung von The Dark Half ließ ich Thad Beaumont Donald E. Westlake zitieren, einen sehr humorvollen Schriftsteller, der eine Reihe von sehr düsteren Kriminalromanen unter dem Pseudonym Richard Stark veröffentlicht hat. Als er einmal gebeten wurde, die Dichotomie zwischen Westlake und Stark zu erklären, sagte er: »Westlake-Geschichten schreibe ich an sonnigen Tagen. Wenn es regnet, bin ich Stark.« Ich glaube nicht, dass diese Sätze es bis in die letzte Version von The Dark Half geschafft haben, aber ich habe sie immer vorzüglich gefunden (und eine besondere Beziehung zu ihnen entwickelt, wie man neuerdings gern zu sagen pflegt). Bachman – eine fiktive Figur, die mit jedem unter ihrem Namen publizierten Buch realer für mich wurde – ist ein Regentage-Typ vom Scheitel bis zur Sohle.

Die Guten gewinnen meistens, Mut triumphiert in der Regel über Furcht, der Familienhund fängt sich so gut wie nie die Tollwut ein; das sind Dinge, die ich mit fünfundzwanzig wusste, und es sind Dinge, die ich jetzt noch weiß, im Alter von 25 x 2. Aber ich weiß auch etwas anderes: Es gibt einen Ort in uns, wo es praktisch die ganze Zeit regnet, die Schatten immer lang sind und der Wald voller Ungeheuer ist. Es ist gut, eine Stimme zu haben, in der die Schrecken eines solchen Orts artikuliert und seine geografische Lage teilweise beschrieben werden können, ohne den Sonnenschein und die Klarheit zu verleugnen, die einen derart großen Teil unseres gewöhnlichen Lebens erfüllen.

In Der Fluch sprach Bachman zum ersten Mal selbst – es war der erste der frühen Bachman-Romane, der seinen Namen auf der ersten Fassung trug und nicht meinen –, und es kam mir wirklich unfair vor, dass er ausgerechnet in dem Moment, in dem er mit seiner eigenen Stimme zu sprechen begann, irrtümlich für mich gehalten wurde. Und der Eindruck, dass es sich um einen Fehler handelte, drängte sich mir einfach auf, weil Bachman allmählich zu einer Art Es für mich geworden war; er sagte jene Dinge, die ich nicht sagen konnte, und die Vorstellung, die er von sich dort draußen auf seinem Bauernhof in New Hampshire hatte – kein Bestsellerautor, dessen Name auf einer blöden Forbes-Liste erscheint, von Leuten aus der Unterhaltungsindustrie mit mehr Geld auf dem Konto, als gut für sie ist, oder dessen Gesicht in der Today-Show auftaucht oder der Miniaturrollen in Filmen spielt –, wie er in aller Ruhe seine Bücher schreibt, gestattete ihm, auf eine Weise zu denken, wie ich nicht denken, und auf eine Weise zu sprechen, wie ich nicht sprechen konnte. Und dann kam es zu diesen Zeitungsmeldungen, in denen stand: »Bachman ist in Wirklichkeit King«, und es gab niemanden – nicht einmal mich –, der den Toten verteidigt oder auf den offensichtlichen Umstand hingewiesen hätte, dass King in Wirklichkeit auch Bachman war, zumindest eine gewisse Zeit.

Ich hielt es damals für unfair, und ich halte es heute für unfair, aber manchmal spielt dir das Leben einen kleinen Streich, das ist alles. Ich beschloss, Bachman aus meinen Gedanken und meinem Leben zu verbannen, und einige Jahre gelang mir das auch. Aber als ich einen Roman (einen Stephen-King-Roman) namens Desperation schrieb, tauchte Richard Bachman plötzlich wieder in meinem Leben auf.

Zu der Zeit arbeitete ich auf einem Wang-Textverarbeitungssystem; die Anlage sah aus wie das Visiphon in einer alten Flash-Gordon-Folge. Angeschlossen war sie an einen unwesentlich moderneren Laserdrucker, und von Zeit zu Zeit, wenn mir eine Idee durch den Kopf schoss, schrieb ich einen Satz oder einen möglichen Titel auf ein Stück Papier und klebte es an die Seite des Druckers. Als ich ungefähr drei Viertel von Desperation geschrieben hatte, klebte ein Stück Papier mit einem einzigen Wort darauf am Drucker: Regulator. Ich hatte eine großartige Idee für einen Roman gehabt, etwas, was mit Spielsachen, Schusswaffen, Fernsehen und der Welt der Vorstädte zu tun hatte. Ich wusste nicht, ob ich ihn je schreiben würde – aus vielen dieser »Drucker-Notizen« ist nie etwas geworden –, aber es war definitiv cool, darüber nachzudenken.

Dann kam mir an einem regnerischen Tag (einem Tag ganz nach Richard Starks Geschmack) noch eine Idee, als ich den Wagen in unsere Zufahrt hineinsteuerte. Ich weiß nicht, woher sie kam; sie hatte nichts mit dem belanglosen Zeug zu tun, das mir zu dieser Zeit durch den Kopf ging. Die Idee bestand darin, die Figuren aus Desperation zu nehmen und sie in Regulator zu versetzen. In einigen Fällen, dachte ich, könnten sie dieselben Leute spielen; in anderen würden sie sich ändern; in keinem Fall würden sie dieselben Dinge tun oder auf dieselbe Weise reagieren, weil die unterschiedlichen Geschichten verschiedene Vorgehensweisen erforderlich machen würden. Es wäre so, dachte ich, als ob die Mitglieder eines Repertoire-Ensembles in zwei verschiedenen Stücken spielten.

Dann schoss mir eine noch aufregendere Idee durch den Kopf. Wenn ich das Konzept des Repertoire-Ensembles bei den Figuren benutzen konnte, dann konnte ich es genauso gut bei dem Plot anwenden – ich konnte eine ganze Menge der Elemente von Desperation in einer völlig neuen Anordnung arrangieren und eine Art Spiegelwelt erschaffen. Ich wusste, noch bevor ich mich daranmachte, dass viele Kritiker diese Doppelung als Trick bezeichnen würden … und damit lägen sie nicht einmal ganz falsch. Aber, so dachte ich, es könnte ein guter Trick sein. Vielleicht sogar ein erhellender Trick, einer, der die Kraft und die Vielseitigkeit einer Erzählung veranschaulicht, ihre so gut wie grenzenlose Fähigkeit, ein paar Grundelemente in zahllosen erfreulichen Variationen durchzuspielen, ihren spitzbübischen Charme.

Aber die beiden Bücher durften nicht genau gleich klingen , und sie durften nicht das Gleiche bedeuten, genauso wenig, wie ein Stück von Edward Albee und eines von William Inge gleich klingen und das Gleiche bedeuten dürfen, selbst wenn sie an aufeinanderfolgenden Abenden von den gleichen Schauspielern aufgeführt werden. Wie konnte ich eine andere Stimme erschaffen?

Zunächst dachte ich, das könnte ich nicht und es wäre am besten, die Idee dem Reuben-Goldberg-Mülleimer anzuvertrauen, den ich in meinem Hinterkopf stehen habe – der mit dem Schild INTERESSANTE, ABER UNDURCH-FÜHRBARE VORHABEN. Dann fiel mir ein, dass mir die Antwort schon die ganze Zeit auf der Zunge lag: Richard Bachman konnte Regulator schreiben. Seine Stimme klang oberflächlich gesehen genauso wie meine, aber darunter bestand ein himmelweiter Unterschied – sagen wir, der Unterschied zwischen Sonnenschein und Regen. Und der Blick, mit dem er seine Mitmenschen bedachte, war immer von meinem verschieden, gleichzeitig lustiger und kälter (Bart Dawes in Sprengstoff, mein Lieblingsroman unter den frühen Bachman-Büchern, ist ein ausgezeichnetes Beispiel).

Natürlich war Bachman tot, das hatte ich ja selbst bekannt gegeben, aber der Tod ist im Grunde kein großes Problem für einen Schriftsteller – fragen Sie einfach Paul Sheldon, der Misery Chastain für Annie Wilkes wieder zum Leben erweckte, oder Arthur Conan Doyle, der Sherlock Holmes aus den Reichenbach-Fällen auftauchen ließ, als seine Fans im ganzen britischen Weltreich ihn lautstark zurückforderten. Ohnehin ließ ich Richard Bachman nicht mehr von den Toten auferstehen; ich stellte mir lediglich eine Kiste mit vergessenen Manuskripten in seinem Keller vor, in der Regulator zuoberst lag. Und dann transkribierte ich das Buch, das Bachman schon geschrieben hatte.

Diese Transkription war ein bisschen zäher … aber sie war zugleich ungeheuer erfrischend. Es war wundervoll, Bachmans Stimme wieder zu hören, und das, was ich mir davon erhofft hatte, geschah tatsächlich: Ein Buch kam zum Vorschein, das eine Art Zwilling des Buchs war, das ich unter meinem eigenen Namen geschrieben hatte (und die beiden Bücher wurden ziemlich buchstäblich direkt hintereinander geschrieben: Das King-Buch wurde genau einen Tag fertig, bevor ich mit dem Bachman-Buch begann). Sie ähneln sich nicht mehr, als King und Bachman einander ähneln. Desperation handelt von Gott; Regulator handelt vom Fernsehen. Das heißt vermutlich, dass sie beide von höheren Mächten handeln, aber sie sind gleichwohl sehr unterschiedlich.

Die Bedeutung, Bachman zu sein, lag für mich immer darin, eine gute Stimme und eine einleuchtende Perspektive zu finden, die von meiner ein wenig verschieden war. Nicht wirklich verschieden; ich bin nicht schizophren genug, das zu glauben. Aber ich glaube, dass es bestimmte Tricks gibt, die wir alle benutzen, um unsere Perspektive und unsere Wahrnehmung zu verändern – um uns auf eine neue Weise zu sehen, indem wir andere Sachen anziehen und uns eine neue Frisur verpassen –, und dass solche Tricks sehr nützlich sein können, eine Methode, alte Strategien, wie man sein Leben führt, das Leben wahrnimmt und schöpferisch tätig ist, mit neuem Leben zu erfüllen. Ich mache keine dieser Bemerkungen, um anzudeuten, dass ich in den Bachman-Büchern großartige Dinge vollbracht habe, und sie sollen bestimmt nicht als Argumente für eine besondere künstlerische Leistung dienen. Aber ich liebe das, was ich tue, so sehr, dass ich ungern zu einem routinierten Langweiler werde, wenn ich es verhindern kann. Bachman war für mich eine Methode, mit deren Hilfe ich versucht habe, meine Technik aufzufrischen, und die mich davor bewahrt hat, zu bequem und behäbig zu werden.

Diese frühen Bücher zeigen, wie ich hoffe, eine gewisse Entwicklung der Bachman-Persona, und ich hoffe, sie zeigen außerdem das Wesen dieser Persona. Richard Bachman, ein düsterer Charakter, verzweifelt sogar dann, wenn er lacht (eigentlich vor allem dann verzweifelt, wenn er lacht) – er ist kein Bursche, der ich die ganze Zeit sein möchte, selbst wenn er noch am Leben wäre … aber es ist gut, diese Möglichkeit zu haben, dieses Fenster zur Welt, auch wenn es vielleicht polarisiert ist. Trotzdem machen meine Leser, wenn sie seine Bücher lesen, vielleicht die Entdeckung, dass Dick Bachman eine Eigenschaft mit Thad Beaumonts Alter Ego, George Stark, gemeinsam hat: Er ist kein sehr netter Typ.

Und ich frage mich, ob es irgendwelche anderen guten Manuskripte, die vollendet sind oder kurz vor der Vollendung stehen, in der Kiste gibt, die von der verwitweten Mrs. Bachman im Keller ihres Bauernhauses in New Hampshire gefunden wurde.

Manchmal frage ich mich das wirklich.

STEPHEN KING

Lovell, Maine

16. April 1996

In Gedanken bei Jim Thompsonund Sam Peckinpah:legendäre Schatten

»Mister, wir sind Reisende in Blei.«

STEVE McQUEEN

Die glorreichen Sieben

Postkarte von William Garin an seine Schwester Audrey Wyler:

Kapitel 1

Poplar Street/15. Juli 1996/15.45 Uhr

Es ist Sommer.

Aber nicht nur Sommer, nicht in diesem Jahr, sondern die Apotheose des Sommers, der Inbegriff des Sommers, ein saftig grüner, perfekter Ohio-Sommer mitten im Juli, die weiße Sonne gleißt von dem verwunschenen verwaschen blauen Levi’s-Himmel, das Geschrei von Kindern hallt durch die Bear Street Woods oben auf dem Hügel, das Klink! von Baseballschlägern der Jugendliga ertönt von dem Spielfeld auf der anderen Seite des Wäldchens, das Geräusch von mächtigen Rasenmähern, das Geräusch aufgemotzter Motoren auf dem Highway 19, das Geräusch von Inlinern auf den betonierten Bürgersteigen und dem glatten Asphalt der Poplar Street, das Geräusch von Radios – die Cleveland Indians (eines der wenigen Spiele, die tagsüber stattfinden) wetteifern mit Tina Turner, die »Nutbush City Limits« schmettert, das folgendermaßen geht: »Twenty-five is the speed limit, motorcycles not allowed in it« –, und das einschläfernde, seidige Zischeln der Rasensprenger umhüllt alles wie ein akustischer Spitzenvorhang.

Sommer in Wentworth, Ohio, o Mann, ist das zu fassen. Sommer hier in der Poplar Street, die mitten durch den verwunschenen, verwaschenen amerikanischen Traum führt, wo der Duft von Hotdogs in der Luft liegt und die Fetzen der Feuerwerkskörper vom vierten Juli noch in den Rinnsteinen. Es ist ein heißer Juli gewesen, ein perfekter, guter, alter himmelblauer Knüller von einem Juli, bei Gott, gar keine Frage, aber wenn du die Wahrheit wissen willst, es ist auch ein trockener Juli gewesen, kein Wasser, abgesehen von vereinzelten verirrten Spritzern aus Schläuchen, die jene Fetzen chinesischen Papiers in ihrer Ruhe gestört haben. Das könnte sich heute ändern; im Westen ist ab und zu Donnergrollen zu hören, und alle, die den Wetterkanal sehen (es gibt jede Menge Kabelfernsehen in der Poplar Street, jede Wette), wissen, dass für später mit Gewittern gerechnet wird. Möglicherweise sogar mit einem Tornado, aber das ist unwahrscheinlich.

Im Augenblick aber dreht sich alles nur um Wassermelonen und Kool-Aid und Fehlschläge mit der Spitze des Schlägers; es ist ein Sommer, wie du ihn dir immer gewünscht hast, und noch mehr, hier, mitten in den Vereinigten Staaten von Amerika, das Leben so gut, wie du es dir immer erträumt hast – Chevrolets parken in den Einfahrten, und in den Gefrierfächern der Kühlschränke warten Steaks nur darauf, im Garten auf den Grill geworfen zu werden, sobald es Abend wird (und wird es danach Apfelkuchen geben? Was meinst du?). Dies ist das Land der grünen Rasen und sorgfältig gepflegten Blumenrabatten; dies ist das Königreich Ohio, wo die Kinder ihre Mützen verkehrt herum tragen und ihre Träger-Shirts über ihre weiten Hosen hängen lassen und auf allen großen und ausgelatschten Turnschuhen das schwungvolle Nike-Signet zu prangen scheint.

In dem Block der Poplar Street, der zwischen Bear Street auf dem Hügelkamm und Hyacinth am Fuß des Hügels liegt, gibt es elf Häuser und einen Laden. Bei dem Laden, der an der Ecke Poplar und Hyacinth liegt, handelt es sich um den allseits beliebten, allerorts anzutreffenden US-Kramladen, wo man seine Zigaretten bekommt, sein Blatz-oder Rolling-Rock-Bier, seine billigen Penny-Süßigkeiten (obwohl selbst die billigsten heutzutage meistens zehn Cent kosten), sein Grillzubehör (Pappteller, Plastikbesteck, Taco-Chips, Eiscreme, Ketchup, Senf-Dressing), sein Eis am Stiel sowie eine große Auswahl Snapple-Limos aus den besten Zutaten auf Erden. Im E-Z Stop 24 kann man sogar eine Ausgabe von Penthouse bekommen, wenn man will, aber man muss die Verkäuferin fragen; im Königreich Ohio lassen sie die Magazine mit nackter Haut fast überall unter dem Ladentisch. Und he, das ist auch völlig in Ordnung so. Wichtig ist nur, dass man weiß, wo man eins bekommen kann, wenn man eins braucht.

Die Verkäuferin von heute ist neu, hat den Job noch keine zwei Wochen, und im Augenblick, um 15.45 Uhr, bedient sie einen kleinen Jungen und ein Mädchen. Das Mädchen sieht aus, als wäre sie elf, und ist dabei, sich zu einer Schönheit zu entwickeln. Der Junge, eindeutig ihr kleiner Bruder, ist ungefähr sechs und dabei (jedenfalls nach Meinung der Verkäuferin), sich zu einer erstklassigen Rotznase zu entwickeln.

»Ich will zwei Schokoriegel!«, ruft Bruder Rotznase aus.

»Wir haben nur noch Geld für einen, wenn wir beide eine Limo trinken wollen«, erklärt ihm Schwesterherz mit einer, wie die Verkäuferin findet, bewundernswerten Geduld. Wenn er ihr Bruder wäre, würde sie in Versuchung geraten, ihm einen Tritt in den Hintern zu geben, und zwar so fest, dass er im Schülertheater den buckligen Glöckner von Notre-Dame spielen kann.

»Mama hat dir heute Morgen fünf Mäuse gegeben, das hab ich gesehen«, sagt Rotznase. »Wo ist der Rest geblieben, Marrrrr-grit? «

»Nenn mich nicht so, das hasse ich«, sagt das Mädchen. Sie hat langes honigblondes Haar, das die Verkäuferin für absolut phänomenal hält. Das Haar der neuen Angestellten ist kurz und schrill, rechts orangefarben und links grün gefärbt. Sie ist sich ziemlich sicher, sie hätte den Job hier nicht bekommen, ohne die Tönung auszuwaschen, wenn der Geschäftsführer nicht absolut verzweifelt jemanden gesucht hätte, der von elf bis sieben arbeitet – ihr Glück, sein Pech. Er hatte ihr das Versprechen abgerungen, dass sie ein Kopftuch oder eine Baseballmütze über dem gefärbten Schopf tragen würde, aber Versprechen sind da, um gebrochen zu werden. Nun, stellt sie fest, mustert Schwesterherz ihre Frisur ziemlich fasziniert.

»Margrit-Margrit-Margrit!«, kräht der kleine Bruder mit der fröhlichen, vitalen Boshaftigkeit, wie sie nur kleine Brüder aufbringen können.

»Eigentlich heiße ich Ellen«, sagt das Mädchen mit der Haltung von jemandem, der ein großes Geheimnis verrät. »Margaret ist mein zweiter Vorname. Er nennt mich so, weil er weiß, dass ich es hasse.«

»Freut mich, dich kennenzulernen, Ellen«, sagt die Verkäuferin und tippt die Einkäufe des Mädchens ein.

»Freut mich, dich kennenzulernen, Marrrrr-grit«, äfft Bruder Rotznase sie nach und verzieht das Gesicht zu einem so angestrengt hässlichen Ausdruck, dass er schon wieder komisch wirkt. Er rümpft die Nase und schielt. »Freut mich, dich kennenzulernen, Margrit die Made!«

Ellen beachtet ihn gar nicht und sagt: »Mir gefällt Ihre Frisur.«

»Danke«, sagt die neue Verkäuferin lächelnd. »Sie ist nicht so schön wie deine, aber sie tut’s. Das macht einen Dollar sechsundvierzig.«

Das Mädchen holt eine kleine Plastikgeldbörse aus ihrer Hosentasche. Es handelt sich um eine, die man aufdrücken muss. Zwei zerknitterte Eindollarscheine und ein paar Pennys sind darin.

»Fragen Sie Margrit die Made, wo die restlichen drei Mäuse geblieben sind!«, trompetet die Rotznase. Er ist ein regelrechtes öffentliches Lautsprechersystem. »Sie hat dafür eine Zeitschrift mit Eeeeeeethan Hawwwwwke auf dem Umschlag gekauft!«

Ellen schenkt ihm auch weiterhin keine Beachtung, aber ihre Wangen werden ein wenig rot. Als sie der Verkäuferin die zwei Dollar gibt, sagt sie: »Ich hab Sie noch nie gesehen, oder?«

»Wahrscheinlich nicht – ich hab erst letzten Mittwoch hier angefangen. Sie wollten jemanden, der von elf bis sieben arbeitet und im Zweifelsfall auch ein paar Stunden länger bleibt, falls der Typ von der Nachtschicht zu spät aufkreuzt.«

»Nun, es freut mich sehr, Sie kennenzulernen. Ich bin Ellie Carver. Und das ist mein kleiner Bruder Ralph.«

Ralph Carver streckt die Zunge heraus und gibt ein Geräusch von sich wie eine in einem Mayonnaiseglas gefangene Wespe. Was für ein höfliches kleines Biest er ist, denkt die junge Frau mit dem zweifarbigen Haar.

»Ich bin Cynthia Smith«, sagt sie und hält dem Mädchen über den Tresen hinweg die Hand hin. »Immer eine Cynthia und nie eine Cindy. Kannst du dir das merken?«

Das Mädchen nickt lächelnd. »Und ich bin immer eine Ellie, nie eine Margaret.«

»Margrit die Made!«, kreischt Ralph mit dem aufgekratzten Triumph eines Sechsjährigen. Er hebt die Arme in die Luft und wackelt mit den Hüften, eine Geste purer, boshafter Lebensfreude. »Margrit die Made liebt Eeeeeeethan Hawwwwwke!«

Ellen wirft Cynthia einen Blick zu, der viel zu reif für ihr Alter wirkt, ein Ausdruck weltmüder Resignation, der sagt: Da sehen Sie, was ich durchmachen muss. Cynthia, die selbst einen kleinen Bruder gehabt hat und genau weiß, was die hübsche Ellie durchmachen muss, möchte glatt rausplatzen, schafft es aber dennoch, ein ernstes Gesicht zu wahren. Und das ist gut so. Das Mädchen ist gefangen in seiner Zeit und seinem Alter, wie alle anderen auch, was bedeutet, dass sie das alles vollkommen ernst nimmt. Ellie gibt ihrem Bruder eine Dose Pepsi. »Den Schokoriegel teilen wir draußen«, sagt sie.

»Jetzt wirst du mich mit Buster ziehen«, sagt Ralph, während sie in dem gleißenden Rechteck des Sonnenscheins, der wie Feuer zum Fenster hereinfällt, zur Tür gehen. »Du wirst mich den ganzen Weg mit Buster ziehen, bis nach Hause!«

»Den Teufel werd ich«, sagt Ellie, aber als sie die Tür aufmacht, dreht sich Bruder Rotznase um und wirft Cynthia einen selbstgefälligen Blick zu, der sagt: Warten Sie ab, wer hier gewinnt. Warten Sie nur ab. Dann gehen sie hinaus.

Sommer, ja, aber nicht nur Sommer; wir sprechen hier vom 15. Juli, dem Dachfirst des Sommers, in einer kleinen Stadt in Ohio, wo die meisten Kinder in den Ferien die Bibelschule besuchen und am Sommer-Leseprogramm der öffentlichen Bibliothek teilnehmen, und wo ein Junge einfach einen kleinen roten Wagen haben muss, den er (aus Gründen, die nur er selbst je begreifen wird) Buster nennt. Elf Häuser und ein Kramladen köcheln in dem grellen, nackten Juli-Gleißen des Mittleren Westens vor sich hin, zweiunddreißig Grad im Schatten, sechsunddreißig in der Sonne, heiß genug, dass die Luft über den Bürgersteigen flimmert wie über einem offenen Müllverbrennungsofen.

Die Straße verläuft von Norden nach Süden, ungerade Hausnummern auf der Los-Angeles-Seite, gerade auf der New-York-Seite. Oben, an der westlichen Ecke von Poplar und Bear Street, liegt 251 Poplar. Brad Josephson ist im Vorgarten und gießt mit dem Schlauch die Blumenrabatten am Weg. Er ist sechsundvierzig, mit atemberaubend schokoladenfarbiger Haut und einem ausladenden Bauch. Ellie Carver findet, er sieht wie Bill Cosby aus … jedenfalls ein bisschen. Brad und Belinda Josephson sind die einzigen Schwarzen im Block, und der ganze Block ist verdammt stolz darauf, dass sie hier sind. Sie sehen genau so aus, wie die Menschen in den Vororten Ohios ihre Schwarzen haben wollen, und wenn sie sich im Freien zu schaffen machen, rundet das das Bild ab. Sie sind nette Leute. Alle mögen die Josephsons.

Cary Ripton, der montags nachmittags den Wentworth Shopper zustellt, kommt um die Ecke geradelt und wirft Brad eine zusammengerollte Zeitung zu. Brad fängt sie geschickt mit der Hand, die nicht den Schlauch hält. Bewegt sich kein bisschen. Nur die Hand zuckt hoch, und zack, hat er sie.

»Klasse, Mr. Josephson!«, ruft Cary und radelt bergab, während der Leinenbeutel mit den Zeitungen darin an seiner Hüfte baumelt. Er trägt einen viel zu großen Orlando-Magic-Trainingsanzug mit der Nummer 32 des Basketball-stars Shaq darauf.

»Jawoll, ich bring’s noch«, sagt Brad und klemmt sich den Schlauch unter den Arm, damit er das Wochenblatt aufschlagen und nachsehen kann, was auf der Titelseite steht. Natürlich wird es derselbe altbekannte Quark sein – Flohmärkte und überschwängliches Anpreisen des nachbarschaftlichen Zusammenhalts –, aber er will es sich trotzdem ansehen. Liegt in der menschlichen Natur, denkt er. Auf der anderen Straßenseite, Nummer 250, sitzt Johnny Marinville auf der Treppe, spielt Gitarre und singt dazu. Einen der dümmeren Folksongs dieser Welt, aber Marinville spielt nicht schlecht, und auch wenn ihn nie jemand für Marvin Gaye halten wird (oder Perry Como, was das betrifft), kann er den Ton halten und in derselben Tonart bleiben. Das hat Brad immer ein bisschen gestört; ein Mann, der in einer Sache gut ist, sollte sich damit zufriedengeben und den Rest bleiben lassen, findet Brad.

Cary Ripton, vierzehn, Bürstenschnitt, ist Reserveabwehrspieler des Wentworth American Legion Teams (die Hawks, derzeit 14 : 4 bei zwei verbleibenden Spielen). Er wirft den nächsten Shopper auf die Veranda von Nummer 249, das Haus der Sodersons. Die Josephsons sind das schwarze Paar der Poplar Street; die Sodersons, Gary und Marielle, sind die Bohemiens der Poplar Street. Auf der Waage der öffentlichen Meinung halten sich die Sodersons einigermaßen im Gleichgewicht. Gary ist im Großen und Ganzen ein hilfreicher Kerl und wird von allen Nachbarn gemocht, obwohl er fast ununterbrochen zumindest einen Kleinen in der Krone hat. Marielle dagegen … nun, wie Törtchen Carver bekanntlich mal gesagt hat: »Es gibt ein Wort für Frauen wie Marielle. Es reimt sich auf das abfällige Wort für Fernseher.«

Cary legt einen perfekten Wurf gegen das Brett hin, der Shopper prallt von der Eingangstür der Sodersons ab und landet auf ihrer Fußmatte, aber niemand kommt raus, um die Zeitung zu holen: Marielle ist im Haus und duscht (zum zweiten Mal heute; sie hasst es, wenn ihr bei diesem Wetter die Klamotten am Leib kleben), und Gary ist hinten im Garten, wo er geistesabwesend den Grill in Betrieb nimmt und schließlich so viel Holzkohle daraufkippt, dass man einen Wasserbüffel damit abfackeln könnte. Er trägt eine Schürze mit der Aufschrift SIE DÜRFEN DEN KOCH KÜSSEN. Es ist zu früh, um mit den Steaks anzufangen, aber es ist nie zu früh, um Vorkehrungen zu treffen. Mitten im Garten der Sodersons steht ein Tisch im Schatten eines Schirms, und auf diesem Tisch steht Garys tragbare Bar: ein Glas Oliven, eine Flasche Gin und eine Flasche Wermut. Die Flasche Wermut ist noch ungeöffnet. Davor steht ein doppelter Martini. Gary beendet das Überladen des Grills, geht zum Tisch und schluckt, was sich noch im Glas befindet. Er ist ein großer Freund von Martinis und meistens um vier Uhr nachmittags breit, wenn er nicht unterrichten muss. Heute ist keine Ausnahme.

»Na gut«, sagt Gary, »weiter im Text.« Dann geht er dazu über, einen frischen Soderson-Martini zu mixen. Das macht er, indem er a) sein Martiniglas zu drei Vierteln mit Bombay-Gin füllt; b) eine Amati-Olive hineinwirft; c) mit dem Rand des Glases auf gutes Gelingen gegen die ungeöffnete Flasche Wermut stößt.

Er kostet; schließt die Augen; kostet wieder. Seine Augen, die bereits ziemlich gerötet sind, öffnen sich. Er lächelt. »Ja, meine Damen und Herren!«, verkündet er seinem vor sich hin köchelnden Garten. »Wir haben einen Sieger!«

Gary kann leise, über all die anderen Geräusche des Sommers hinweg – Kinder, Rasenmäher, frisierte Motoren, Rasensprenger, summende Insekten im verdorrten Gras seines Gartens – die Gitarre des Schriftstellers hören, ein verträumter, schlichter Klang. Er erkennt die Melodie fast sofort, tanzt mit dem Glas in der Hand im kreisförmigen Schatten des Schirms und singt mit: »So kiss me and smile for me … Tell me that you wait for me … Hold me like you’ll never let me go … «

Ein hübsches Lied, das er noch aus den Zeiten kennt, als man an die Reed-Zwillinge zwei Häuser weiter noch nicht mal gedacht hat, geschweige denn, dass sie geboren worden wären. Nur einen Augenblick trifft ihn das Bewusstsein der Realität, mit der die Zeit verstreicht, wie starr sie ist und wie unanfechtbar. Sie streicht mit einem Geräusch wie Eisen am Ohr vorbei. Er trinkt noch einen großen Schluck von seinem Martini und fragt sich, was er jetzt anfangen soll, da der Grill startklar ist. Neben allen anderen Geräuschen kann er die Dusche oben hören und stellt sich vor, wie Marielle nackt da oben steht – die größte Schlampe der westlichen Welt, aber ihren Körper hat sie einwandfrei in Form gehalten. Er stellt sich vor, wie sie ihre Brüste einseift, möglicherweise die Brustwarzen mit kreisförmigen Bewegungen streichelt, sodass sie hart werden. Natürlich tut sie nichts in dieser verdammten Art, aber es ist ein Bild, das einen einfach nicht mehr loslässt, wenn man nichts dagegen unternimmt. Er beschließt, dass er ein St. Georg des 20. Jahrhunderts sein wird; er wird den Drachen ficken, statt ihn zu erschlagen. Er stellt das Martiniglas auf den Picknicktisch und geht auf das Haus zu.

Herr im Himmel, es ist summertime, summertime, sum – sum – summertime , und in der Poplar Street the living is easy.

Cary Ripton schaut im Rückspiegel nach Verkehr, sieht keinen und schwenkt nach Osten, über die Straße zum Haus der Carvers. Mr. Marinville hat er ausgelassen, weil Mr. Marinville ihm am Sommeranfang fünf Dollar gegeben hat, damit er ihm den Shopper nicht zustellt. »Bitte, Cary«, sagte er mit feierlichem und ernstem Blick. »Ich kann nichts über eine weitere Supermarkteröffnung oder einen Ausverkauf im Drugstore lesen. Es würde mich umbringen. « Cary versteht Mr. Marinville nicht im Geringsten, aber er ist ein netter Mann, und fünf Mäuse sind fünf Mäuse.

Mrs. Carver macht die Verandatür von Poplar Nr. 248 auf und winkt Cary zu, als Cary ihr den Shopper sicher zuwirft. Sie will die Zeitung fangen, verfehlt sie total und lacht. Cary lacht mit ihr. Sie hat weder Brad Josephsons Hände noch seine Reflexe, aber sie ist hübsch und sie kann wirklich mit Anstand verlieren. Ihr Mann, der Badehose und Badelatschen trägt, wäscht neben dem Haus das Auto. Er sieht Cary aus den Augenwinkeln, dreht sich um und zeigt mit dem Finger auf ihn. Cary zeigt ebenfalls, und sie tun so, als würden sie aufeinander schießen. Das ist Mr. Carvers kläglicher, aber unverdrossener Versuch, cool zu sein, und das respektiert Cary. David Carver arbeitet im Postamt, und Cary denkt, dass er diese Woche Urlaub haben muss. Er schwört sich eines: Wenn er erwachsen ist und einen ganz gewöhnlichen Acht-Stunden-Job annehmen muss (er weiß, dass das manchen Leuten zustößt, wie Diabetes oder Nierenversagen), dann wird er niemals seinen Urlaub zu Hause verbringen und in der Einfahrt sein Auto waschen.

Ich werde sowieso kein Auto haben, denkt er. Ich werde ein Motorrad haben. Und auch keine japanische Maschine. Eine verdammt große alte Harley Davidson, wie sie bei Mr. Marinville in der Garage steht. Amerikanischer Stahl.

Er sieht wieder in den Rückspiegel und erblickt etwas Grellrotes oben auf der Bear Street, hinter dem Haus der Josephsons – sieht aus wie ein Lieferwagen, der gleich hinter der südwestlichen Ecke der Kreuzung parkt –, dann steuert er seinen Schwinn-Drahtesel wieder auf die andere Straßenseite, diesmal auf Nr. 247 zu, das Wyler-Haus.

Von den bewohnten Häusern in der Straße (242, in dem die Hobarts gewohnt haben, steht leer) ist das wylersche das Einzige, das einen leicht verwahrlosten Eindruck macht – es ist ein kleines Haus im Ranch-Stil, dem ein frischer Anstrich und ein frischer Belag für die Einfahrt gut täten. Auf dem Rasen dreht sich ein Sprenger, aber man sieht dem Gras, im Gegensatz zu allen anderen Rasenflächen in der Straße (das leer stehende Haus der Hobarts eingeschlossen ), trotzdem die Folgen des heißen, trockenen Wetters an. Gelbe Flecken, die zwar noch klein sind, aber langsam wachsen, verunstalten es.

Sie weiß nicht, dass Wasser nicht genügt, denkt Cary und holt einen weiteren zusammengerollten Shopper aus der Jutetasche. Ihr Mann hätte es gewusst, aber …

Plötzlich merkt er, dass Mrs. Wyler (er geht davon aus, dass man auch Witwen noch Mrs. nennt) hinter dem Fliegengitter der Verandatür steht, und dass er sie so dort stehen sieht, kaum mehr als eine Silhouette, erschreckt ihn ganz schön. Er schwankt einen Moment auf seinem Fahrrad, und als er die zusammengerollte Zeitung wirft, geht sein sonst so wohlgezielter Wurf weit daneben. Der Shopper landet auf einem der Büsche, welche die Eingangstür flankieren. Es stinkt ihm, wenn ihm so was passiert, stinkt ihm gewaltig, es ist wie in einer dummen Comedy-Serie, wo der Zeitungsjunge den Daily Bugle grundsätzlich aufs Dach oder in die Rosenbüsche wirft – har-har, ein Zeitungsjunge, der schlecht zielt, zum Brüllen komisch –, und an einem anderen Tag (oder bei einem anderen Haus) wäre er umgekehrt, um den Irrtum zu korrigieren … vielleicht hätte er der Lady die Zeitung sogar mit einem Lächeln und einem Nicken und einem schönen Tag noch persönlich in die Hand gedrückt. Aber heute nicht. Etwas gefällt ihm nicht. Etwas an der Art, wie sie mit hängenden Schultern und baumelnden Händen hinter dem Fliegengitter steht – wie bei einem Kinderspielzeug, dem man die Batterien rausgenommen hat. Und das ist vielleicht nicht alles, was in Unordnung geraten ist. Er kann sie nicht gut genug sehen, um sich ganz sicher zu sein, glaubt aber, dass Mrs. Wyler womöglich von der Taille an aufwärts nackt ist, dass sie in ihrer Diele steht und nichts als ein Paar Shorts anhat. Dass sie dort steht und ihn anstarrt.

Wenn ja, ist es nicht sexy. Es ist unheimlich.

Der Junge, der bei ihr wohnt, ihr Neffe, die kleine Ratte, ist auch unheimlich. Seth Garland oder Garin oder so ähnlich. Er sagt nie was, nicht mal, wenn man ihn anspricht – he, wie geht’s, gefällt’s dir hier, glaubst du, dass die Indians es wieder bis zur Endrunde schaffen –, sondern steht nur da und sieht einen mit seinen schlammfarbenen Augen an. Sieht einen so an, wie Mrs. Wyler, die sonst ziemlich nett ist, Cary seiner Meinung nach gerade anstarrt. Immer rein in die gute Stube, sagte die Spinne zu der Fliege, so was in der Art. Ihr Mann ist letztes Jahr gestorben (genau zu der Zeit, als die Hobarts diesen Ärger hatten und weggezogen sind, jetzt, wo er darüber nachdenkt), und die Leute behaupten, es war kein Unfall. Die Leute sagen, dass Herb Wyler, der Mineralien sammelte und Cary mal ein altes Luftgewehr geschenkt hat, Selbstmord begangen hat.

Er bekommt eine Gänsehaut auf dem Rücken – was an einem heißen Tag wie dem hier irgendwie doppelt so gruselig ist – und lenkt, nach einem beiläufigen Blick in den Rückspiegel – wieder auf die andere Straßenseite. Der rote Lieferwagen steht immer noch an der Ecke Bear und Poplar (ein heißes Gerät, denkt der Junge), aber diesmal kommt auch noch ein Fahrzeug die Straße entlanggefahren, ein blauer Acura, den Cary sofort erkennt. Das ist Mr. Jackson, der andere Lehrer, der in der Straße wohnt. Freilich ist er kein Lehrer an der Highschool; Mr. Jackson ist eigentlich Professor Jackson, oder vielleicht nur Assistenzprofessor Jackson. Er unterrichtet an der Ohio State, unserer Uni-Mannschaft, los, ihr Buckeyes aus Ohio, los. Die Jacksons wohnen in Nummer 244, eins vor dem alten Hobart-Haus. Es ist das hübscheste Haus im Block, eine alte Cape-Cod-Villa mit hoher Hecke an der bergab gelegenen Seite und einem hohen Zaun aus Kiefernlatten an der bergauf gelegenen, zwischen ihrem Haus und dem des alten Tierarztes.

»Hi, Cary!«, sagt Peter Jackson, der zu ihm aufschließt. Er trägt verblichene Jeans und ein T-Shirt mit einem großen runden Smiley-Gesicht darauf. SCHÖNEN TAG AUCH!, sagt Mr. Smiley-Smile. »Wie geht’s, böser Bube?«

»Prima, Mr. Jackson«, sagt Cary lächelnd. Er überlegt, ob er hinzufügen soll: Abgesehen davon, dass ich glaube, Mrs. Wyler steht ohne Bluse an ihrer Tür, lässt es aber. »Alles ist supercool.«

»Warst du schon bei irgendwelchen Spielen dabei?«

»Bis jetzt erst bei zweien, aber das macht nichts. Ich konnte gestern Abend zwei Innings mitspielen, und heute Abend werde ich wahrscheinlich wieder zwei machen. Mehr hatte ich eigentlich auch nicht erwartet. Aber es ist Frankie Albertinis letztes Jahr in der Mannschaft, wissen Sie.« Er hält ihm eine zusammengerollte Ausgabe des Shopper hin.

»Ganz recht«, sagt Peter und nimmt die Zeitung. »Und nächstes Jahr ist Monsieur Cary Ripton dran und heult als Shortstop.«

Der Junge lacht und genießt die Vorstellung, dass er in seinem Legion-Trikot draußen im Infield steht und heult wie ein Werwolf. »Geben Sie dieses Jahr wieder Sommerkurse? «

»Jawoll. Zwei Seminare. Königsdramen von Shakespeare, dazu James Dickey und der neue Schauerroman der Südstaaten, new Southern Gothic. Klingt eins davon interessant für dich?«

»Ich glaube, ich passe.«

Peter nickt ernst. »Wenn du passt, musst du nie in die Sommerkurse, böser Bube.« Er klopft auf das Smiley-Gesicht. »Ab Juni ist die Kleiderordnung für die Lehrkräfte nicht mehr so streng, aber die Sommerkurse sind trotzdem eine Qual. Wie immer.« Er lässt den zusammengerollten Shopper auf den Beifahrersitz fallen und schiebt den Schalthebel des Acura wieder in die Drive-Position. »Hol dir keinen Hitzschlag, wenn du mit deinen Zeitungen hier durch die Gegend radelst.«

»Nee. Ich glaube, später wird es sowieso regnen. Ich hab’s schon ein paarmal donnern hören.«

»Das sagen sie auch im – pass auf!«

Eine große, pelzige Gestalt schießt vorbei und jagt einer roten Scheibe nach. Cary neigt das Fahrrad zu Mr. Jacksons Auto hin und wird von Hannibals Schwanz gerade noch gestreift, als der deutsche Schäferhund das Frisbee zu schnappen versucht.

»Ihn sollten Sie vor einem Hitzschlag warnen«, sagt Cary.

»Vielleicht hast du recht«, sagt Peter und fährt langsam weiter.

Cary sieht Hannibal zu, wie er das Frisbee auf der anderen Straßenseite vom Bürgersteig mit den Zähnen packt und kehrtmacht. Er trägt ein modisches Tuch um den Hals und scheint ein breites Hundegrinsen aufgesetzt zu haben.

»Bring’s her, Hannibal!«, ruft Jim Reed, und Dave, sein Zwillingsbruder, stimmt ein: »Komm schon, Hannibal! Sei kein Spielverderber! Hol’s! Bring’s!«

Hannibal bleibt vor 246 stehen, gegenüber von Audrey Wylers Haus, hält das Frisbee im Maul und wedelt mit dem Schwanz. Sein Grinsen scheint noch breiter zu werden.

Die Reed-Zwillinge wohnen in 245, ein Haus neben dem von Mrs. Wyler. Sie stehen am Rand ihres Vorgartens (einer dunkel, einer blond, beide sind groß und sehen gut aus in ihren abgeschnittenen T-Shirts und identischen Shorts von Eddie Bauer) und starren Hannibal über die Straße hinweg an. Hinter ihnen stehen zwei Mädchen. Eine davon ist Susi Geller von nebenan. Hübsch, aber nicht, ihr wisst schon, ka-wumm. Die andere, eine Rothaarige mit langen Cheerleaderbeinen, ist da schon ein ganz anderes Kaliber. Ihr Bild könnte unter dem Stichwort ka-wumm im Lexikon abgebildet sein. Cary kennt sie nicht, würde sie aber gern kennenlernen, ihre Hoffnungen und Träume und Pläne und Fantasien. Ganz besonders die Fantasien. Nicht in diesem Leben, denkt er. Das ist eine reife Muschi. Die ist mindestens schon siebzehn.

»Och, Scheibenkleister!«, sagt Jim Reed und dreht sich zu seinem dunkelhaarigen Bruder um. »Diesmal gehst du es holen.«

»Nie und nimmer, das ist bestimmt vollgesabbert«, sagt Dave Reed. »Hannibal, sei ein braver Hund und bring das hierher!«

Hannibal steht vor dem Haus des Doc auf dem Bürgersteig und grinst immer noch. Ätschi-bätsch, sagt er, ohne dass er etwas sagen muss; das Grinsen und das träge Schwanzwedeln verraten mehr als Worte. Ätschi-bätsch, ihr habt Mädchen und Shorts von Eddie Bauer, aber ich hab das Frisbee und kann es ganz mit Hundespucke vollsabbern, und meiner Meinung nach bin ich damit der obergeile Typ.

Cary greift in die Tasche und holt eine Tüte Sonnenblumenkerne heraus – er hat festgestellt, dass einem Sonnenblumenkerne helfen, die Zeit zu vertreiben, wenn man die Reservebank drücken muss. Er hat eine ziemliche Übung darin erworben, sie mit den Zähnen zu knacken und den leckeren Kern zu zerbeißen, während er die Hülsen mit der maschinengewehrartigen Schnelligkeit eines Spielers der Major League auf den Betonboden des Unterstands spuckt.

»Ich übernehme ab hier«, ruft er den Reed-Zwillingen zu und hofft, die süße kleine Rothaarige werde gebührend von seinen Dompteurfähigkeiten beeindruckt sein, wohl wissend, dass das ein alberner Traum ist, wie ihn ein Junge nur als Anfänger an der Highschool haben kann, aber sie sieht so bezaubernd in ihren umgeschlagenen weißen Shorts aus, großer Gott im Himmel, und wann hat ein kleiner Tagtraum einem Jungen schon mal geschadet?

Er hält die Tüte mit den Sonnenblumenkernen in Hundehöhe und raschelt mit dem Zellophan. Hannibal, der immer noch das rote Frisbee mitten in seinem Grinsen trägt, kommt sofort näher. Cary schüttet ein paar Kerne auf seine Hand. »Gut, Hannibal«, sagt er. »Die sind gut. Sonnenblumenkerne, die mögen Hunde überall auf der Welt. Komm auch du, lang zu.«

Hannibal studiert die Kerne noch einen Moment mit bebenden Nasenflügeln, dann lässt er das Frisbee auf die Poplar Street fallen und lutscht sie Cary von der Hand. Der Junge bückt sich blitzschnell, hebt das Frisbee auf (an den Rändern ist es wirklich ziemlich vollgesabbert) und wirft es zu Jim Reed zurück. Ein perfekter, schwebender Wurf, Jim kann die Scheibe fangen, ohne sich auch nur einen Schritt zu bewegen. Und, o Gott, o Jesus mein Heiland, die Rothaarige applaudiert ihm und hüpft neben Susi Geller auf und ab, sodass ihre Möpse (klein, aber fein) in dem knappen Oberteil mithüpfen, das sie trägt. O danke, lieber Gott, vielen Dank, jetzt haben wir genügend Wichsvorlagen für mindestens eine Woche in unserem Gedächtnisspeicher.

Grinsend und ohne zu ahnen, dass er als Jungfrau und Ersatzspieler sterben wird, wirft Cary einen Shopper auf die Veranda von Tom Billingsleys Haus (er kann den Rasenmäher des Docs hinter dem Haus hören) und steuert wieder über die Straße, auf das Haus der Reeds zu. Dave wirft Susi Geller das Frisbee zu und fängt den Shopper, den Cary ihm zuwirft.

»Danke, dass du das Frisbee zurückgeholt hast«, sagt Dave.

»Kein Problem.« Er nickt zu der Rothaarigen. »Wer ist sie?«

Dave lacht nicht unfreundlich. »Vergiss es, kleiner Mann. Frag nicht mal danach.«

Cary überlegt, ob er ein bisschen nachhaken soll, denkt sich aber, dass es besser wäre, damit aufzuhören, solange er vorn liegt – schließlich hat er das Frisbee geholt, sie hat ihm applaudiert, und der Anblick, wie sie in dem knappen Oberteil rumgehüpft ist, hätte eine glitschige Nudel hart machen können. Für einen so heißen Sommernachmittag ist das ganz sicher genug.

Hinter ihnen, über ihnen, auf der Hügelkuppe, setzt sich der rote Lieferwagen in Bewegung und nähert sich langsam der Kreuzung.

»Kommst du heute Abend zum Spiel?«, wendet sich Cary an Dave Reed. »Wir spielen gegen die Columbus Rebels. Dürfte ziemlich gut werden.«

»Spielst du? «

»Ich sollte zwei Innings aufs Feld dürfen und mindestens einmal zum Schlag kommen.«

»Dann wahrscheinlich nicht«, sagt Dave und jodelt ein Lachen hinaus, bei dem Cary zusammenzuckt. Er denkt, dass die Reeds in ihren abgeschnittenen T-Shirts wie junge Götter aussehen, aber wenn sie den Mund aufmachen, haben sie eine verdächtige Ähnlichkeit mit Landeiern wie den Hagar-Zwillingen aus Hee-Haw.

Cary sieht zu dem Haus an der Ecke Poplar und Hyacinth, gegenüber von dem Laden. Das letzte Haus links, wie in dem Horrorfilm gleichen Namens. Es steht kein Auto in der Einfahrt, aber das hat nichts zu sagen; es könnte in der Garage stehen.

»Ist er zu Hause?«, fragt er Dave und hebt das Kinn in Richtung Nr. 240.

»Keine Ahnung«, sagt Jim und kommt näher. »Aber das weiß man nie so genau, oder? Darum ist er ja so unheimlich. Er lässt sein Auto immer mal wieder in der Garage und geht zu Fuß durch den Wald zur Hyacinth. Wahrscheinlich fährt er dann mit dem Bus dahin weiter, wo er gerade hinwill.«

»Hast du Angst vor ihm?«, will Dave von Cary wissen. Er spöttelt nicht gerade, aber es ist nahe dran.

»Quatsch, nein«, sagt Cary, sieht zu der Rothaarigen und fragt sich, wie es sein würde, einen heißen Feger wie sie in den Armen zu haben, schlank und drahtig, während sie ihm vielleicht die Zunge in den Mund schiebt und sich an seinen Ständer schmiegt. Nicht in diesem Leben, mein Junge, denkt er wieder.

Er winkt der Rothaarigen zu, ist äußerlich unberührt, aber innerlich überglücklich, als sie zurückwinkt, dann gleitet er schräg über die Straße in Richtung 240 Poplar. Er wird den Shopper mit seinem gewohnt harten Wurf auf die Veranda schleudern, und dann – wenn der verrückte Ex-Cop nicht mit Schaum vor dem Mund zur Tür herausgestürmt kommt und ihn mit drogenbenebelten Augen anglotzt, während er seine Dienstwaffe oder eine Machete oder so was schwenkt – wird Cary rüberfahren zum E-Z Stop und sich eine Limo gönnen, weil er seine Route wieder einmal erfolgreich hinter sich gebracht hat: Anderson Avenue zur Columbus Broad, Columbus Broad zur Bear Street, Bear Street zur Poplar Street. Dann nach Hause, um das Trikot anzuziehen, und ab an die Baseballfront.

Vorher muss er aber noch Poplar 240 hinter sich bringen, das Haus des Ex-Cops, der angeblich seinen Job verloren hat, nachdem er ein paar unschuldige Jungs von der North Side totgeschlagen hat, weil er annahm, sie hätten ein Mädchen vergewaltigt. Cary hat keine Ahnung, ob an der Geschichte was Wahres dran ist – auf jeden Fall hat er nie was in der Zeitung drüber gelesen –, aber er hat die Augen des Ex-Cops gesehen, und in diesen Augen ist ein Ausdruck, den er in den Augen eines anderen Menschen noch nie gesehen hat, ein Ausdruck, bei dem man weggucken will – sobald man es kann, ohne uncool zu wirken.

Oben auf dem Hügel biegt der rote Lieferwagen – wenn es denn einer ist, er ist so bunt und aufgemotzt, dass man es nur schwer sagen kann – auf die Poplar ein. Er beschleunigt. Sein Motor gibt ein melodisches, samtweiches Schnurren von sich. Und was, sag an, ist dieses Ding aus Chrom auf seinem Dach?

Johnny Marinville hört auf, Gitarre zu spielen, und sieht dem vorbeifahrenden Lieferwagen nach. Ins Innere kann er nicht sehen, weil die Scheiben getönt sind, aber, hol’s der Teufel, das Ding auf dem Dach sieht wie eine verchromte Radarschüssel aus. Ist die CIA in der Poplar Street gelandet? Auf der anderen Straßenseite sieht Johnny Brad Josephson, der immer noch mit dem Gartenschlauch in einer und dem Shopper in der anderen Hand in seinem Vorgarten steht. Brad sieht ebenfalls mit offenem Mund dem dahinzockelnden Lieferwagen nach (aber ist es ein Lieferwagen? Ist es einer?) und macht ein erstauntes und verblüfftes Gesicht.

Sonnenlicht spiegelt sich funkelnd in der knallroten Karosserie und dem Chrom unter den dunklen Scheiben – so grell, dass Johnny die Augen zukneifen muss.

Vor Johnnys Nachbarhaus wäscht David Carver immer noch sein Auto. Er ist mit Feuereifer bei der Sache, das muss man ihm lassen; er hat seinen Chevy bis zu den Wischerblättern eingeseift.

Der rote Lieferwagen rollt summend und funkelnd an ihm vorbei.

Auf der anderen Straßenseite stellen die Reed-Zwillinge und ihre Freundinnen das Frisbeespiel auf dem Rasen ein und betrachten den dahinrollenden Lieferwagen. Die Jugendlichen bilden ein Rechteck; in der Mitte sitzt Hannibal, hechelt glücklich und wartet auf die nächste Chance, sich das Frisbee zu schnappen.

Die Ereignisse spitzen sich zu, aber das merkt in der Poplar Street noch niemand.

In der Ferne grollt Donner.

Cary Ripton bemerkt den Lieferwagen im Rückspiegel kaum, ebenso wenig den hellgelben Ryder-Lieferwagen, der von der Hyacinth links auf die Poplar einbiegt und auf den Asphaltparkplatz des E-Z Stop fährt, wo die Kinder der Carvers immer noch neben Buster, dem roten Wagen, stehen und diskutieren, ob Ralph von seiner Schwester den Berg hinaufgezogen wird oder nicht. Ralph hat eingewilligt, zu Fuß zu gehen und das mit der Zeitschrift, auf deren Umschlag Ethan Hawke abgebildet ist, für sich zu behalten, aber nur, wenn seine liebe Schwester Margrit die Made ihm den ganzen Schokoriegel gibt, nicht nur den halben.

Die Kinder unterbrechen ihren Streit, als sie den weißen Dampf bemerken, der wie der Atem eines Drachen aus dem Kühler des Ryder zischt, aber Cary Ripton schenkt den Problemen des Ryder null Aufmerksamkeit. Seine Aufmerksamkeit ist auf eines, und nur auf eines gerichtet: dem irren Ex-Cop seinen Shopper zuzustellen und unbeschadet davonzukommen. Der Name des Ex-Cops ist Collie Entragian, und er ist der Einzige im ganzen Block mit einem BETRETEN VERBOTEN-Schild auf dem Rasen. Es ist klein, es ist unauffällig, aber es ist da.

Wenn er ein paar Jungs getötet hat, wieso ist er dann nicht im Gefängnis?, fragt sich Cary nicht zum ersten Mal. Er kommt zu dem Ergebnis, dass ihm das egal ist. Die Freiheit des Ex-Cops ist an diesem strahlenden Nachmittag nicht sein Bier; zu überleben ist sein Bier.

Da ihm das alles durch den Kopf geht, verwundert es nicht, dass Cary den Ryder nicht sieht, der aus dem Kühlergrill dampft, oder die beiden Kinder, die ihre komplizierten Verhandlungen über die Zeitschrift, den Three-Musketeers-Schokoriegel und ihren roten Leiterwagen vorübergehend eingestellt haben, oder den Lieferwagen, der bergab gefahren kommt. Er konzentriert sich darauf, nicht zum nächsten Opfer eines Psycho-Cops zu werden, und das ist eine Ironie des Schicksals, da sich ihm sein Schicksal derweil von hinten nähert.

Eines der Seitenfenster des Lieferwagens gleitet nach unten.

Der Lauf einer Flinte kommt zum Vorschein. Er hat eine seltsame Farbe, nicht ganz silbern, nicht ganz grau. Die doppelte Mündung sieht aus wie das schwarz gefärbte, auf die Seite gelegte Symbol für die Unendlichkeit.

Irgendwo jenseits des strahlenden Himmels grollt wieder nachmittäglicher Donner.

Aus dem Columbus Dispatch, 31. Juli 1994:

FAMILIE AUS TOLEDO IN SAN JOSE ERMORDET

Vier Menschen sterben durch die Hand vorbeifahrender Bandenmitglieder; Sechsjähriger überlebt

San José (AP) Ein Familienurlaub im nördlichen Kalifornien endete gestern mit einer Tragödie, als vier Mitglieder einer Familie aus Toledo in einem Kugelhagel starben. Die Polizei von San José vermutet, dass die Familie einem fehlgeleiteten Bandenangriff zum Opfer fiel. Durch die Schüsse aus einem vorbeifahrenden Fahrzeug starben William Garin, 42, June Garin, 40, sowie zwei ihrer drei Kinder: John Garin, 12, und Mary Lou Garin, 10. Die Garins waren bei Joseph und Roxanne Calabrese zu Besuch, mit denen sie aus College-Zeiten befreundet waren. Die Calabreses hielten sich zum Zeitpunkt des Angriffs im Garten auf und wurden nicht verletzt. Ebenfalls unverletzt blieb der sechsjährige Seth Garin, der im Garten im Sandkasten spielte. Laut Aussage von Joseph Calabrese spielten die Garins und ihre älteren Kinder im Vorgarten Krocket, als sie niedergeschossen wurden.

»Ich kann nicht glauben, dass in der Gesellschaft, in der wir leben, so etwas möglich ist«, sagte ein sichtlich erschütterter Calabrese. »Dies ist eine anständige Gegend. So etwas ist hier noch nie vorgekommen.«

Zeugen berichten, dass sie kurz vor der Schießerei einen roten Lieferwagen in der Gegend gesehen hatten. Ein Mann behauptete, der Lieferwagen könnte mit einer technisch hoch entwickelten Überwachungsanlage ausgestattet gewesen sein. »Er hatte eine Radarantenne auf dem Dach«, sagte der Mann. »Wenn die Verbrecher ihn nicht verschwinden lassen, müsste er leicht zu finden sein.«

Die Polizei konnte den geheimnisvollen Lieferwagen bis jetzt jedoch noch nicht aufspüren und es sind auch keine Festnahmen erfolgt. Auf die Frage nach den bei dem Überfall verwendeten Waffen sagte Lieutenant Robert Alvarez nur, dass die Ballistiker die Tatwaffen noch nicht eindeutig bestimmen konnten und man das Ergebnis weiterer Ermittlungen abwarten müsse.

Kapitel 2

1

Steve Ames sah die Schüsse wegen der beiden Kinder, die neben dem roten Leiterwagen vor dem Laden stritten. Das Mädchen schien ernsthaft sauer auf den kleinen Jungen zu sein, und einen Augenblick war Steve überzeugt, sie werde ihm einen Schubs geben … sodass er in hohem Bogen über den Wagen fliegen und vor den Bus stürzen würde. Mitten in Ohio einen Bengel in einem Bart-Simpson-T-Shirt zu überfahren, das wäre auf jeden Fall das perfekte Ende dieses durch und durch beschissenen Tages gewesen.

Als er ein gutes Stück von ihnen entfernt anhielt – Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste –, sah er, dass sie ihren wie auch immer gearteten Streit vorübergehend vergessen hatten und den Dampf betrachteten, der aus seinem Kühler zischte. Hinter ihnen fuhr ein roter Lieferwagen auf der Straße, möglicherweise der grellste rote Lieferwagen, den Steve je in seinem Leben gesehen hatte. Aber nicht die Farbe erregte seine Aufmerksamkeit. Sondern das glänzende Chrom-Dingsda auf dem Dach. Es sah wie eine futuristische Radarschüssel aus. Und es schwenkte immer wieder in einem knappen Halbkreis herum, genau wie eine richtige Radarantenne.

Auf der anderen Straßenseite fuhr ein Junge mit dem Fahrrad. Der Lieferwagen fuhr hinüber, als wollte der Fahrer (oder irgendjemand im Inneren) mit ihm reden. Der Junge hatte keine Ahnung, dass der Lieferwagen da war; er hatte gerade eine zusammengerollte Zeitung aus dem Beutel an seiner Hüfte geholt und winkelte den Arm an, um sie zu werfen.

Steve machte den Motor des Ryder aus, ohne darüber nachzudenken. Er hörte das beständige Zischen des Kühlers nicht mehr, sah die Kinder neben dem roten Leiterwagen nicht mehr, überlegte sich nicht mehr, was er sagen sollte, wenn er die 800er-Telefonnummer anrief, die einem die Leute von Ryder für den Fall gaben, dass man Probleme mit dem Motor bekam. Ein- oder zweimal in seinem Leben hatte er kleine, blitzartige übersinnliche Vorahnungen gehabt – eher Vermutungen, psychische Schubser –, aber jetzt erlebte er kein kurzes Aufblitzen, sondern eine Art von Krampf: Die Gewissheit erfüllte ihn, dass etwas geschehen würde. Und zwar nichts von der Sorte, die einem Freudenschreie entlocken konnte.

Er sah den Doppellauf nicht, der zum Seitenfenster des Lieferwagens hinausgestreckt wurde, denn er stand auf der falschen Seite, aber er hörte das Kawumm! der Schrotflinte und wusste sofort, worum es sich handelte. Er war in Texas aufgewachsen und hatte noch nie Gewehrfeuer mit Donner verwechselt.

Der Junge flog mit gekrümmten Schultern und verdrehten Beinen vom Sattel seines Fahrrads, und die Mütze flog ihm vom Kopf. Der Rücken seines T-Shirts war zerfetzt und Steve konnte mehr sehen, als er wollte – rotes Blut und schwarzes, zerrissenes Fleisch. Der Junge hatte die Wurfhand an den Kopf gehoben, die zusammengerollte Zeitung fiel hinter ihm in den trockenen Rinnstein, während der Junge selbst schlaff und linkisch mit einer Rolle vorwärts auf der Rasenfläche im Vorgarten des kleinen Hauses an der Ecke landete.

Der Lieferwagen blieb mit laufendem Motor unmittelbar vor der Kreuzung Poplar/Hyacinth mitten auf der Straße stehen.

Steve Ames saß mit offenem Mund am Steuer seines Mietwagens, als ein kleines Fenster an der rechten Hinterseite des Lieferwagens nach unten glitt, wie das elektrisch betriebene Seitenfenster eines Cadillac oder Lincoln.

Ich wusste nicht, dass es so was gibt, dachte er, und dann: Was ist das überhaupt für ein Lieferwagen?

Er merkte, dass jemand aus dem Laden gekommen war – ein Mädchen in einem blauen Kittel der Sorte, wie sie Verkäuferinnen gewöhnlich trugen. Sie hob eine Hand an die Stirn und schirmte die Augen vor der Sonne ab. Er konnte die junge Frau sehen, aber der Leichnam des Zeitungsjungen wurde im Moment von dem Lieferwagen verdeckt. Er stellte fest, dass eine doppelläufige Schrotflinte aus dem Fenster ragte, das gerade heruntergeglitten war.

Und last not least fiel ihm auf, dass die beiden Kinder neben dem roten Leiterwagen standen – im Freien, völlig ungeschützt – und in die Richtung sahen, aus der die ersten Schüsse gekommen waren.

2

Hannibal, der Schäferhund, sah nur ein einziges Ding: die zusammengerollte Zeitung, die Cary Ripton aus der Hand fiel, als der Schuss der Schrotflinte ihn von seinem Fahrradsitz und aus seinem Leben fegte. Hannibal bellte glücklich und rannte los.

»Hannibal, nein!«, rief Jim Reed. Er hatte keine Ahnung, was los war (er war nicht in Texas aufgewachsen und hatte