12,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Droemer eBook

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

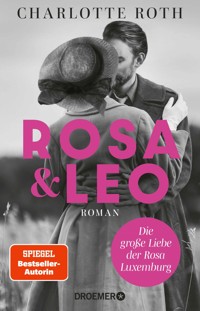

Sie kämpfte für Freiheit und Arbeiterrechte – und um ihre große Liebe: Der faszinierende biografische Roman von Bestseller-Autorin Charlotte Roth macht die große Revolutionärin Rosa Luxemburg menschlich und als Frau nahbar. »Freiheit ist immer die Freiheit des anders Denkenden.« – Das berühmte Zitat von Rosa Luxemburg ist heute so aktuell wie 1918. Doch Rosa ist nicht nur eine leidenschaftliche Revolutionärin, die sich schon früh in ihrem Leben für die Rechte von Arbeitern und Frauen stark macht, sich an der Seite von Karl Liebknecht für Freiheit und Demokratie einsetzt und den Spartakusbund und später die KPD mitbegründet. Sie ist auch eine Frau, die von ganzem Herzen lieben kann. Mit dem aus Russland geflohenen Leo Jogiches, den sie als Studentin in Zürich kennenlernt, teilt Rosa bald nicht nur die gemeinsamen Ideale, sondern auch eine große, dramatische Liebe … Mit ihrem historischen Roman »Rosa und Leo – Die Zärtlichkeit der Revolution» hat Bestseller-Autorin Charlotte Roth mehr geschaffen als eine hoch spannende Roman-Biografie über eine unendlich mutige Frau: Ihr Porträt von Rosa Luxemburg lässt uns in eine dramatische Zeit großer politischer und sozialer Umwälzungen eintauchen – und einer Frau nahe kommen, die für ihre Werte genauso engagiert gekämpft hat wie um ihre Liebe.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 548

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Charlotte Roth

Rosa & Leo

Die große Liebe der Rosa LuxemburgRoman

Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.

Über dieses Buch

Warschau, 1889. Von klein auf träumt das Mädchen Rosa von einer besseren, gerechteren Welt und ist entschlossen, dafür zu kämpfen. Sie ist erst siebzehn, als sie mutterseelenallein vor der Miliz des Zaren in die Schweiz fliehen muss. In Zürich beginnt die hochgebildete junge Frau ein Studium und trifft auf Leo, der wie sie aus seiner Heimat fliehen musste und dafür glüht, für die Entrechteten der Welt zu kämpfen. Über das gemeinsame Ziel hinaus verbindet sie schon bald eine leidenschaftliche Liebe. Für die aber gibt es in den Stürmen ihrer gnadenlosen Epoche weder Zeit noch Raum …

Inhaltsübersicht

Vorbemerkung

Vorwort

Widmung

Motto

Eine Tür öffnet sich

1. Kapitel

Posen, Grenzland zwischen Deutschland [...]

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

10. Kapitel

11. Kapitel

Berlin Mai 1898

12. Kapitel

13. Kapitel

14. Kapitel

15. Kapitel

16. Kapitel

17. Kapitel

18. Kapitel

19. Kapitel

20. Kapitel

21. Kapitel

22. Kapitel

23. Kapitel

24. Kapitel

25. Kapitel

Berlin Juni 1914

26. Kapitel

27. Kapitel

28. Kapitel

29. Kapitel

Eine Tür schlägt zu

30. Kapitel

Glossar

Danke

Zum besseren Verständnis zeitgeschichtlicher Begriffe und Einrichtungen befindet sich am Ende dieses Romans ein Glossar.

Liebe Leserin, lieber Leser,

ich hoffe, Sie haben dieses Buch gekauft, weil Sie einen Roman lesen wollten.

Dieses Buch ist nämlich einer.

Um noch genauer zu sein: Es ist eine Liebesgeschichte, oder zumindest habe ich eine solche schreiben wollen, als ich damit begann. Die ganz private Geschichte zweier Menschen, die das ganz Private ihres Lebens schon früh aus den Händen verloren hatten. Die wir als Persönlichkeiten empfinden, aber nicht als persönlich. Die wir womöglich als Held und Heldin verklären, als Kämpfer und Kämpferin bewundern, aber als Mann und Frau durch den Nebel von Verklärung und Bewunderung kaum noch ausmachen können.

Ich wollte von zwei Menschen erzählen, die für die Liebe keine Zeit hatten. Und dennoch genauso wenig ohne sie auskamen wie Sie oder ich. Für ihre bedingungslose Menschenliebe und für ihren grausamen Tod bleibt uns Rosa Luxemburg im Gedächtnis. Ich wollte, dass die Liebe die stärkere Kraft bleibt. Dass wir zumindest eine Sekunde lang an Rosa auch als eine Frau denken, die so verletzlich und zart war wie bärenstark und die einen einzelnen Menschen ebenso innig und unbedingt liebte wie die ganze Menschheit.

Um diese Geschichte für Sie unterhaltsam und eingängig zu erzählen, habe ich gelegentlich Ereignisse geringfügig zeitlich verschoben oder zusammengezogen, Örtlichkeiten vereinheitlicht und mich bei den unzähligen Menschen, die in Rosas Leben eine Rolle spielten, auf eine Auswahl konzentriert. Ohne Anspruch auf historische Vollständigkeit. Ich hoffe, das war in Ihrem Sinne. Schließlich haben Sie dieses Buch ja gekauft, weil Sie einen Roman lesen wollten.

Sollten Sie während des Lesens oder aber hinterher feststellen, dass Sie nun gern noch eine Biografie von Rosa Luxemburg hätten, empfehle ich Ihnen die von Ernst Piper. Umfassender geht es nicht. Eine echte Liebesarbeit, die sich überdies auch noch wunderbar liest. Wünschen Sie sich – so wie ich, die sich zu allem und jedem Filme wünscht – einen Rosa-Luxemburg-Film, gibt es natürlich keine andere Empfehlung als Margarethe von Trottas Meisterwerk von 1986. Dass Rainer Werner Fassbinder, den ich verehre, starb, bevor er uns seine Version, in der Jane Fonda die Rosa spielen sollte, vorstellen konnte, werde ich immer bedauern, doch ich bin sicher, Rosa Luxemburg wäre mit Margarethe von Trottas Fassung ganz und gar einverstanden gewesen.

Wenn Sie hingegen eine Biografie von Leo Jogiches lesen möchten, so kann ich Ihnen lediglich empfehlen, selbst eine zu schreiben, denn eine, die ihn uns nahebringt, gibt es nicht. Sie könnten natürlich auch einen Film drehen. Bei mir rennen Sie damit grundsätzlich offene Türen ein.

Herzlichst,

Ihre

Charlotte Roth

Für Christine, die dieses Buch in die Welt gewünscht hat.

Dein Buch und ich – wir sind so verloren ohne dich.

»Man kann die Menschen nur richtig verstehen,wenn man sie liebt.«

Rosa Luxemburg

Eine Tür öffnet sich

»Ich glaube, das Geheimnis ist nichts anderes als das Leben selbst. Die tiefe nächtliche Finsternis ist so schön und weich wie Samt, wenn man nur richtig schaut, und in dem Knirschen des feuchten Sandes unter den langsamen, schweren Schritten der Schildwache singt auch ein kleines, schönes Lied vom Leben.«

Rosa Luxemburg

1

Was ist ein Gefängnis?, hatte Rosa sich im Lauf ihres Lebens mehr als einmal gefragt.

Alle Antworten, auf die sie gestoßen war, hatten sich über kurz oder lang als nicht ganz richtig, nicht ganz vollständig oder als nicht beweisbar erwiesen. Übrig geblieben war letzten Endes nur eine:

Ein Gefängnis ist ein Ort, dessen Tür man aus freiem Willen weder öffnen noch schließen kann.

Wann immer die Tür ihrer Zelle in den letzten zwei Jahren geöffnet oder geschlossen worden war, hatten andere entschieden. Andere hatten festgelegt, wann sie aus der Enge der Mauern hinaus ins Freie durfte, sich im Hof die Beine vertreten oder sogar unter Bewachung eine Runde durch die Vororte der Stadt spazieren, wann sie abgeholt wurde, um Besuch zu empfangen, und wann sie in die Zelle zurückkehren musste, damit die Tür wieder hinter ihr verriegelt werden konnte.

In den letzten Wochen hatte sie mehrfach in der Rechtshilfeabteilung des Gefängnisses vorgesprochen und darum gebeten, die Tür endlich zu öffnen, um die Insassin der Zelle in die Freiheit zu entlassen.

»Sie werden mich doch nun nicht mehr fürchten«, hatte sie gesagt. »Sie haben jetzt schließlich andere Sorgen als eine zu klein geratene Frau mit nervösen Magenbeschwerden. Karl Liebknecht ist letzte Woche entlassen worden – mich mickriges Weibsbild halten Sie ja wohl nicht für gefährlicher als ihn?«

Bewirkt hatte sie nichts. Man müsse »auf Entscheidung aus Berlin warten«, hatte es geheißen – wie bei allem, um das sie in diesen endlosen Monaten gebeten hatte. Ob sie sich eine Kiste mit Büchern schicken lassen dürfe, könne man ihr nicht sagen, denn man müsse auf Entscheidung aus Berlin warten. Ob sie von Genossen besucht werden durfte, ob ein Arzt sie wegen ihres Magenleidens aufsuchen sollte, ob im Hof ein paar Blumen gepflanzt werden konnten – für alles wartete man auf Entscheidung aus Berlin.

Soll ich eines Tages, ehe ich mich ans Sterben mache, auf Entscheidung aus Berlin warten?, fragte sie sich. Dabei war sie noch viel zu jung zum Sterben, fühlte sich an manchen Tagen noch genau wie als Mädchen: aufgeregt, gierig, dem Leben entgegenfiebernd und an sämtlichen Gliedern bebend vor Kraft. Auch wenn ihr Körper von dieser Kraft nichts wissen wollte und stattdessen zu glauben schien, sie wäre im passenden Alter für ein Zipperlein nach dem andern.

Siebenundvierzig!

War das etwa alt?

Ihre Mutter, ihr Mütterchen, Mamuśka, die liebste Lieba, war zweiundsechzig gewesen, als sie gestorben war, und das war Rosa zu jung vorgekommen, viel zu jung. Vielleicht sterben wir alle viel zu jung, weil noch immer viel zu viel Leben übrig ist, dachte sie. Sogar hier, wo es nichts gibt als den Blick in den eisigen Hof und das steinerne Fenstersims hinter den Gittern, auf das sich manchmal ein einsamer Vogel verirrt. Sogar hier, weit weg vom Stürmen und Lärmen der Welt und von Berlin, wo über Leben und Tod entschieden wird.

Das Metall des schweres Riegels knirschte. Die Tür öffnete sich.

»Frau Luxemburg, ach, Frau Luxemburg!« Das Gesichtchen, das in dem Spalt auftauchte, gehörte der kleinen Marie. Schließerin, Wächterin im Gefängnis mit ihren gerade zwanzig Jahren, das war kein leicht verdientes Brot. Schon gar nicht, wenn man ein so empfindsames Herz hatte wie das Mariechen. »Sie werden freigelassen, Frau Luxemburg! Jetzt sofort. Es ist schon ein Wagen da, um Sie abzuholen, Sie müssen nur noch rasch runter in die Rechtshilfe.«

Über das kleine Gesicht flog ein schon fast seliges Lächeln, und Rosa wunderte sich, dass sie selbst so gar nichts empfand. Die Tür stand also offen. Sie wurde in die Freiheit entlassen, durfte nach achthundertzweiundfünfzig Tagen sogenannter militärischer Schutzhaft wieder gehen, wohin sie wollte. In ihre geliebte Wohnung in Südende zurückkehren, nach Berlin, an ihre Arbeit, zu ihren Freunden, die ihr so sehr fehlten. Hatte sie sich das nicht mit jeder Faser gewünscht, hatte die Hoffnung auf diesen Tag sie nicht in dunkelsten Stunden aufrechterhalten? Und jetzt, wo er da war, fühlte sie nichts?

Nichts?

»Hab vielen Dank, Mariechen«, rang sie sich ab. »Dass Sie es sind, die mir die Nachricht bringt, macht mir viel Freude.«

Das Mädchen stand still. Sah erst Rosa an und senkte dann den Blick auf die eisgraue, gestärkte Schürze, die sie wie alle Wärterinnen trug. Auf einmal sprang sie los, kam zu Rosa und schlang die Arme um sie. »Ich werd Sie ganz schrecklich vermissen, Frau Luxemburg. Wir alle werden Sie vermissen. Sie waren so … so anders als die andern hier. Fast wie eine Mutter waren Sie zu uns, ja, das waren Sie!«

»Wie eine Mutter?« Rosa lächelte. »Ach, Kind, das denken Sie nur, weil Sie nie eine richtige Mutter gehabt haben. Sie so wenig wie Ihre Kameradinnen. Eine richtige Mutter, die zeigt ihren Kindern nicht nur, wie man sich mit ein paar Blümchen, die man in die Erde steckt, einen traurigen Hof ein wenig verschönt, und schiebt ihnen nicht nur ein Buch hin, wenn sie Fragen stellen. Eine richtige Mutter – die wickelt ihr Kindchen bis zum Hals in warme Decken ein, um es zu schützen, selbst wenn es ihr um ein Haar erstickt. Sie ist wie eine Vogelmutter, die die nimmersatten Schnäbel ihrer Kleinen stopft und stopft und stopft und ihnen alles gibt, was sie hat. Auch sich selbst.«

Ich hatte so eine, dachte Rosa. Eine Mutter, die mich mit so viel Liebe eingewickelt hat, dass mir an Liebe nie Mangel zu herrschen schien, sondern nur an Freiheit. Eine, die ihren Kindern alles gab, bis von ihr nicht mehr viel übrig war. Aber ich selbst bin eine solche Mutter nie gewesen. Der Kampf um die neue Zeit war immer wichtiger als der um ein neues Leben, und jetzt, wo diese viel beschworene neue Zeit womöglich tatsächlich vor der Tür steht – ist es da zu spät?

Wie töricht die Frage doch war!

Wenn dies tatsächlich die Zeitenwende war, würde sie mehr Arbeit und mehr zu kämpfen haben als je zuvor, und ein Kind ließ sich ja nicht wie eine Mappe mit Papieren unter den Arm klemmen, um damit von Versammlung zu Versammlung zu jagen und auf Barrikaden zu steigen. Außerdem war sie dafür wahrhaftig zu alt, und den Mann, dessen Kind sie sich gewünscht hatte, gab es in ihrem Leben schon seit einer kleinen Ewigkeit nicht mehr.

»Na komm«, sagte sie in munterem Ton zu dem Mädchen, »gehen wir, lassen wir die hohen Herren nicht warten.«

Mariechen nickte und zog die Tür weiter auf, um Rosa mit ihrem nach der Seite ausladenden Schritt hinaustreten zu lassen. Rosa nahm im Vorbeigehen den Pappkoffer, in dem sie ihre wichtigsten Dinge schon seit Wochen gepackt hielt, und schob sich durch die Tür auf den Gang. Alles andere würde sie sich nachschicken lassen, ihre Bücher, die Lampe, die Sonia ihr gebracht hatte, die paar Bilder und Gebrauchsgegenstände. Würde sie in ihre Wohnung zurückkehren können, in der sie sich so geschützt und geborgen gefühlt hatte und aus der sie herausgerissen worden war, gerade als sie sich mit Mimi in die Sofaecke geschmiegt und ihre samtweiche Freundin mit Bissen von der Fleischwurst gefüttert hatte?

Zu Weihnachten hatte sie in dieser Wohnung immer einen kleinen Baum geschmückt, und Mimi hatte sich dort mit ihrer zierlichen Pfote Lametta und Kugeln zum Spielen heruntergefischt.

Mimi, ach, Mimi.

So viele Menschen hatte sie zu Freunden gehabt, und am Ende kam es ihr vor, als sei ein Tier, eine Katze, ihr die beste Freundin gewesen. Mimi war bald nach ihrer Verhaftung gestorben, als hätte sie so wenig ohne Rosa sein wollen wie Rosa ohne sie. Die Wohnung würde sich leer anfühlen ohne das Tappen ihrer Pfoten, ohne ihr forderndes Miauen und ihr dankbares Schweigen, ohne die beredte Stille, zu der nur eine Katze fähig war.

Was würde sie tun, um an der Leere nicht zu ersticken?

Noch einmal versuchen, eine solche Freundin für sich zu gewinnen?

Mit ihren Freunden und denen, die einst ihre Freunde gewesen waren, dort wieder anknüpfen, wo sie vor Jahren getrennt worden waren – durch Rosas Verhaftung natürlich, aber nicht nur durch die?

Oder hoffen, dass sich noch einmal eine Bindung anbahnen ließ, die über Freundschaft hinausging, ein Zusammengehören, in dem für kurze Zeit die ganze Welt wie in Licht getaucht schien, so wie damals in Zürich …

In Zürich.

So lange war das schon vorbei, dass sie sich manchmal fragte, ob sie überhaupt real gewesen waren, jene Jahre in Zürich, oder ob sie sie nur erfunden hatte – ausgerechnet sie, Rosa Luxemburg, die kein Talent besaß, sich auch nur die kleinste Lüge über ein verdorbenes Mittagessen auszudenken, in deren Kopf nichts Platz hatte, das nicht der Wahrheit entsprach.

Nein, dachte sie. So etwas wie damals wird mir nie wieder geschehen. Das, was wir hatten, war genug für ein ganzes Leben, und wenn es nur einen einzigen Tag gehalten hätte.

Die meisten Menschen bekamen vermutlich nicht einmal eine Sekunde davon.

Rosa humpelte den Korridor hinunter. Während der Haft hatte sich ihr Hinken verstärkt, weil sie zu wenig zum Üben gekommen war. In Zeiten, in denen sie von einem Termin zum anderen gehetzt war und dazwischen noch Nächte durchgetanzt hatte, war ihre steife Hüfte kaum aufgefallen. Von anderen Frauen unterschied sie sich nur durch den etwas stärkeren Schwung, mit dem sie sich in einen Schritt legte. Es wirke keck, hatte Lulu – ihre liebste, verlorene Lulu – einmal gesagt. Sogar herausfordernd, ein bisschen nach: Was kostet die Welt? Jetzt war dieser herausfordernde Schwung Rosa zu anstrengend. Sie hörte ihre Schritte durch den Korridor hallen und wie ein Echo die Schritte von Mariechen, die ihr folgte, ohne sie festzuhalten.

Am Ende des Korridors stand Arthur, wartete und strahlte. »Na, Frau Rosa, was sagen Sie denn? Wenn das heute nicht Ihr großer Tag ist …«

Arthur. Unteroffizier. Schmucke sechsunddreißig Jahre alt und nach einer Verwundung abgestellt, um im Militärgefängnis von Breslau die Kasse zu führen. Viel Arbeit war das nicht, denn was gab es in einem Gefängnis schon zu kassieren? Also wurde Arthur dazu verdonnert, diese sonderbare Frau Luxemburg zu begleiten, die Schutzgefangene, von der niemand recht wusste, warum sie eigentlich hier war, die aber zumindest wohl das Recht hatte, ab und an durch eine von Menschen bewohnte Ortschaft geführt zu werden, und die dabei dringlich bewacht werden musste.

Wer wollte schließlich vorhersagen, wozu die in der Lage war? Den Beinamen blutige Rosa hatte man ihr sicher nicht umsonst verpasst.

Arthur war seine Aufgabe sichtlich peinlich gewesen. Er hatte keine Ahnung gehabt, wohin er mit seinen Händen sollte, ob er verpflichtet war, die Fessel, die Rosa ums Handgelenk trug, festzuhalten, sie wie einen Hund an der Leine zu führen oder sie am Arm zu fassen, wenn sie an einer Straßenkreuzung warten mussten. Und was um alles in der Welt sollte er mit ihr reden? Als Offizier – oder doch fast – hatte er einer Dame schließlich höflich zu begegnen, konnte nicht neben ihr einhertrotten und sie wie ein Griesgram anschweigen. Aber dann war sie doch auch wieder keine Dame, sondern eine von diesen vaterlandslosen Kommunisten, eine Gefangene, und eine berüchtigte noch dazu.

Die rote Rosa, die blutige.

Sprach ein braver Kerl aus gutem Haus etwa mit so einer?

Er hatte Rosa zum Lachen gebracht mit seiner Verlegenheit, seinen zackigen Schritten, seinem Räuspern, das klang, als brummte neben ihr ein Bär. »Nun mal nicht ganz so steif, Sie haben doch hoffentlich keinen Stock verschluckt«, hatte sie ihn geneckt, und voller Erleichterung hatte er in ihr Lachen eingestimmt.

»Ich weiß nicht, ob sich das ziemt«, hatte er gestammelt. »Aber wenn Sie’s nicht so genau nehmen – dürft ich Sie dann wohl auf ein Kännchen Kaffee einladen? Und auf ein Stückchen Kuchen dazu?«

»Und das ist Ihr Ernst?«, hatte Rosa zurückgefragt. »Das wollen Sie wirklich ganz einfach so wagen, ohne auf Entscheidung aus Berlin zu warten?«

Sie hatte sich bei ihm untergehakt, er hatte gelacht, und dann waren sie konditern gegangen, so richtig konditern wie damals in Berlin mit der liebsten Lulu und mit Clara, auch wenn der Kaffee aus Zichorie war und der Kuchen trocken wie Sandpapier, weil man im dritten Kriegsjahr nirgendwo mehr Butter bekam. Sie hatten geplaudert, gealbert, gelästert und sich am Ende versprochen, diesen Konditoreibesuch demnächst zu wiederholen. So hatte ihre seltsame Freundschaft begonnen, sie war ihnen erhalten geblieben und hatte ihnen beiden gutgetan.

Sich mit einem hübschen jungen Mann zu zeigen, war für Rosa immer ein Vergnügen gewesen. Es störte sie nicht, dass die Leute gafften und dass manche tuschelten und sogar unverhohlen mit dem Finger zeigten. Sie wusste, sie selbst war nie hübsch gewesen, aber das bedeutete nicht, dass sie Männern nicht gefiel. Im Gegenteil. Sie hatte anderes als ein hübsches Gesicht zu bieten gehabt, und es hatte Augenblicke gegeben, da hatte sie in den Armen eines Mannes vor Seligkeit ihren Namen vergessen und den Namen der Revolution obendrein.

Auch wenn diese Augenblicke selten gewesen waren, wenn der Mann, in dessen Liebe sie sich hatte verlieren wollen, ihr gepredigt hatte: »Lass dich nicht gehen, Rosa. Die Revolution verlangt von uns, dass wir gewappnet sind, nicht, dass wir in Zärtlichkeit schwelgen, die uns schwächt.«

Sie musste lachen. Sogar jetzt noch. Auf die Idee, dass Zärtlichkeit schwächte, konnte nur ein Mann kommen, oder? Ein Mann, der imstande war, Streiks zu organisieren, Pässe zu fälschen, Genossen über Grenzen zu schmuggeln und Barrikaden zu errichten – der sich aber davor fürchtete, dem Lied eines Blaukehlchens zu lauschen oder mit einer kleinen Katze zu spielen, die im Kreis herumwirbelte, um ihren eigenen Schwanz zu fangen.

Zärtlichkeit, Leo, Zärtlichkeit ist keine Schwäche. Sie ist der Traum, den die Welt von sich selbst träumt, und solange wir mit dem Träumen nicht aufhören, finden wir in uns noch Kraft.

Bei Arthur Gertel war es um mehr als ein bisschen Trost ja nicht gegangen, aber auch Trost war zärtlich. Eine Spur Wärme in einer Zeit des Heulens und Zähneklapperns. Jetzt stand er da, ihr kleiner Offizier, und grinste ihr mit leuchtenden Augen entgegen. »Und mit wem geh ich nu’ von jetzt an meinen Sandkuchen essen, Frau Rosa? Und wer plachandert mit mir über Pflanzenkunde, Zoologie, Architektur, Malerei, Gerechtigkeit und die prekäre Lage der Menschheit?«

»Wird sich schon wieder eine finden, Arthur«, antwortete Rosa.

»Bestimmt nicht«, erwiderte er. »Keine wie Sie.«

Rosa lachte. »Mich gibt’s ja auch nur einmal. Noch eine von meiner Sorte hielten die preußischen Behörden und ihre Vorschriften nicht aus.«

Er lachte mit. »Da könnten Sie recht haben. Aber mit den Vorschriften ist ja jetzt Schluss. Draußen warten Ihre Freunde mit dem Wagen, einem richtigen Automobil. Leute aus Berlin, keine Landeier wie ich. Jetzt noch schnell die Formalitäten erledigt, dann bringen die Sie von uns weg.«

Wen sie wohl geschickt haben?, fragte sich Rosa. Und wer hatte veranlasst, dass sie nun doch freikam und dass ein Wagen bereitstand, sie zu holen?

Die Partei?

Schon einmal hatte ja die Partei dafür gesorgt, dass sie aus einem Gefängnis entlassen wurde, weil man befürchtet hatte, ihre klägliche Gesundheit wäre der Haft nicht gewachsen.

Nur war ›die Partei‹ damals die große, sich rasant ausbreitende Sozialdemokratie gewesen, die über Mittel und Menschen in jedem benötigten Ausmaß verfügte. Von der Partei, der sie jetzt angehörte, war Rosa nicht einmal sicher, ob sie überhaupt eine richtige Partei war und ob das Häuflein Getreuer, mit dem sie sich ihr angeschlossen hatte, darin gut aufgehoben war. Jemand von ihren Freunden hatte offenbar dennoch alle Hebel in Bewegung gesetzt, um Rosa aus der überfrorenen Einöde zurück nach Berlin zu schaffen.

Sicher Lulu.

Anders als so viele – vornehmlich Männer – war Lulu trotz allem nicht in der Lage, Rosa gänzlich die Freundschaft zu kündigen. Nun, die Freundschaft vielleicht schon, aber nicht die Treue. Lulu war verletzt, sie wusste, die Vertrautheit zwischen ihnen, die ihr Leben begleitet hatte, war unwiderruflich zerstört, aber sie konnte der Jüngeren nach all der Liebe, die zwischen ihnen gewesen war, nicht den Rücken kehren und sie ihrem Schicksal überlassen. Gewiss hatte Lulu ihren Mann Kautsky, den Rosa damals, vor dem Verrat, ja auch ihren Freund genannt hatte, angehalten: ›Lass uns Rosa da rausholen. Sie ist nicht gesund, wir können sie nicht länger in dem Kasten lassen.‹

Würde einer von ihnen, Lulu oder Kautsky, etwa neben dem Fahrer in dem Wagen auf sie warten? Oder beide? Würden sie gemeinsam die ganze Wegstrecke bis nach Berlin verzweifelt überlegen, was sie einander sagen durften, ohne auf eine der Minen zu treten, die überall um sie lauerten?

Oder steckten gar nicht Lulu und Kautsky dahinter, sondern Sonia und ihr Karl? Er war ja schon seit Tagen frei, das hatte Arthur Rosa berichtet, und die beiden waren ihre Verbündeten, politisch unbeirrbar auf ihrer Seite.

Feine Menschen waren sie außerdem.

Sonia hatte Monat für Monat den langen Weg auf sich genommen, um Rosa zu besuchen. Warum also freute sie sich jetzt nicht darauf, diese liebenswerte Freundin zu sehen?

»Na, dann kommen Sie mal, Frau Rosa.« Noch ein letztes Mal bot ihr Arthur den Arm. »Sie werden ja nicht plötzlich unserem alten Käfig hier hinterherweinen, was?«

Vielleicht doch, durchfuhr es Rosa. In einem alten Käfig konnte man unmöglich glücklich sein, also verpflichtete einen auch nichts dazu. Aber da draußen – da wartete doch das Leben, und man musste es sich nehmen, auch wenn man sich auf einmal fremd darin fühlte und glaubte, völlig allein zu sein.

An Arthurs Arm ging sie die Treppe hinunter und durch einen kurzen Gang zum Büro der Rechtshilfe. Als Arthur nach der Türklinke griff, vernahm Rosa in ihrem Rücken ein Rascheln wie von Mäusen. Sie drehte sich um und sah, dass ihre ›drei Grazien‹ sich hinter ihr versammelt hatten. Die Wärterinnen. Zum Mariechen noch Emmi, die groß und kräftig wie ein Mann war, und die neue, die jüngste, die Annchen hieß, wie Rosa selbst gern eine Tochter genannt hätte.

Ihre älteste Schwester hieß Anna, und eine Tochter, die diesen schönen Vornamen weitertrug, hätte sie gerne gehabt.

Die Mädchen knicksten alle, schüttelten ihr die Hand und ergingen sich in tränenreichen Abschiedsgrüßen.

»Sie waren die Beste, Frau Luxemburg, die Allerbeste.«

»Ich werd Sie niemals vergessen. Und den Garten, den wir gepflanzt haben, werd ich gut pflegen. Wenn wir im Frühling wieder auf dem Bänkchen sitzen und die Blumen so hübsch um uns blühen, dann denk ich an Sie.«

»Und ich werd’s nicht können, Frau Luxemburg.« Das Annchen weinte. »Auf dem Bänkchen sitzen, und Sie sind nicht mehr da … da müsste ich weinen und weinen und würde gar nicht mehr aufhören.«

Rosa drückte sie alle, ehe sie Arthur in das Zimmer folgte. Der Stabsoffizier, der die Abteilung leitete, war mit einem der neuen Fernsprechapparate beschäftigt, presste sich die Hörmuschel ans Ohr, war vermutlich verbunden mit Berlin, von wo er eine Entscheidung erwartete. Bevor er sein Gespräch beendete und sich ihnen zuwandte, sagte Arthur leise zu Rosa: »So ist es eben mit Ihnen. Sie verzaubern alle. Ob es diese Mädchen sind, die den ganzen Tag lang keinen Grund zur Freude haben, oder Ihre politischen Gefährten in Berlin. Wie machen Sie das?«

Rosa überlegte. »Ich weiß es nicht«, sagte sie dann. »Ich bin nur ich.«

»Und genau das wird es sein«, erwiderte Arthur. »Versprechen Sie mir, dass Sie sich nicht ändern. Auch nicht, wenn die in Berlin ein hohes Tier aus Ihnen machen wollen, nun, wo’s aussieht, als hätten wir tatsächlich bald keinen Kaiser mehr. Und vergessen Sie nicht, dass Sie mir auch versprochen haben, mich mit diesen polnischen, in Rum getränkten Kuchen zu bewirten, wenn ich Sie in Ihrer Wohnung besuchen komme.«

»Wie sollte ich das vergessen, Arthur? Ihren Rum Baba bekommen Sie. Ich freue mich darauf.«

»Und Ihre Geschichte wollten Sie mir erzählen«, behauptete er.

Sie widersprach nicht, sondern behielt für sich, was sie dachte.

»Ich werde zusehen, dass ich Kaffee auftreibe«, fuhr er fort. »Echten Bohnenkaffee.«

»Bohnenkaffee? Sie verwöhnen mich.«

»Das liegt in meiner Absicht.«

»Na also«, sagte Rosa. »Somit haben wir keinen Grund, uns aufzuführen, als wäre dies hier ein Abschied für immer.«

›Für einen Revolutionär ist jeder Abschied für immer‹, hatte Leo ihr beigebracht. Allem Widerstreben zum Trotz hatte Rosa lernen müssen, dass er damit recht gehabt hatte, aber dieser freundliche junge Zinnsoldat hatte mit der Revolution ja nichts zu schaffen und brauchte dergleichen nicht zu lernen.

Für eine preußische Amtsstube waren die Formalitäten erstaunlich rasch erledigt. Dem Stabsoffizier, der sie so lange hingehalten hatte, war nun offenbar daran gelegen, sie möglichst schnell und ohne Probleme loszuwerden. »Dann wünsche ich Ihnen für Ihre Zukunft alles Gute«, schnarrte er herunter, als wäre dies Rosas Abschlussfeier in der Oberschule und er ihr Direktor. Jener aber hatte ihr seinerzeit sogar die Hand geschüttelt, trotz ihres Rufs als Rebellin, der ihr schon damals wie eine Maske anhaftete. Der Stabsoffizier brachte so viel Todesmut nicht auf. Er nickte nur und wandte sich dann wieder dem Fernsprechgerät zu, um anzuzeigen, dass der Fall Rosa Luxemburg für ihn abgehandelt war.

»Na dann«, murmelte Arthur und führte sie sanft, kaum ihren Arm berührend, aus der überheizten Stube. Draußen ließ er sie ganz los. »Mich brauchen Sie ja jetzt nicht mehr«, sagte er.

Sie hätte ihm widersprechen, ihm versichern können, dass sie ihn auch in Zukunft brauchen und seine Freundschaft wertschätzen würde. Sie war wie ein Hündchen darauf abgerichtet, allen und jedem solche Dinge zu sagen, andere zu trösten und aufzurichten, sobald sie den Kopf hängen ließen, doch in diesem Augenblick fand sie in sich nicht die Kraft dazu.

»Auf Wiedersehen, Arthur« war alles, was sie zustande brachte, ehe sie die paar Stufen hinunter zum Ausgang ging. Der Riegel war bereits entsperrt, der Wächter hielt einen Flügel des Tors für sie auf.

Klirrende Kälte schlug ihr entgegen.

Ihr Atem ging schwer. Ihr Herz klopfte wie mit Fäusten an die Tür eines Kerkers. Sie hatte Angst. Die gefährliche, blutige, berüchtigte Rosa Luxemburg hatte Angst.

Sie war durch so viele Türen gegangen, hatte so viele Tore durchschritten, immer festen Schrittes, immer bereit, sich dem zu stellen, was dahinter auf sie wartete. Jetzt aber, wo sie hinaus in den eisgrauen Tag blickte, kam es ihr vor, als trete sie auf eine Brücke, ohne das andere Ufer zu erkennen, ja ohne sicher zu sein, ob es am Ende des Wegs überhaupt etwas gab.

Der Wagen stand bereit, wie Arthur es ihr angekündigt hatte. Einer dieser kleinen, von einer Plane bedeckten Transporter, wie das Militär sie benutzte, um seine Gefangenen von überall in Preußen hierherzukarren.

Und von hier wieder weg, wie es aussah.

Rosa zwang sich, zwei, drei Schritte über den gepflasterten Vorhof zu gehen. Auf den Wagen zu. Ich war eine solche Volksrednerin, durchfuhr es sie, und ich werde ja auch wieder eine sein müssen, denn meine Leute hätten mich wohl kaum befreit, wenn sie nicht mein Talent als Rednerin bräuchten. Ich war am Rednerpult regelrecht berühmt. Und doch war in mir von klein auf eine Scheu vor Menschen, die zu überwinden mich mehr kostete als der kühne Hüftschwung, der über mein Hinken hinwegtäuschen sollte.

Wenn sie sich einen wünschen könnte, der jetzt die Tür der Fahrerkabine öffnete und seinen Kopf hinaus in die Kälte streckte, um sie willkommen zu heißen – wen würde sie wählen?

Sonja, Lulu, Karl Liebknecht, den kleinen Kostja?

Nur einen, dachte Rosa. Nur einen, vor dem ich die Scheu nicht kannte, und der eine kann es nicht sein.

Die Tür der Fahrerkabine öffnete sich, und ein Mann streckte seinen Kopf hinaus in die Kälte. Ein hagerer Mann in mittlerem Alter, die Stirn hoch, das wirre Haar, die dichten Brauen und der Schnauzbart ergraut.

Es war der eine.

»Leo!«, rief Rosa. Und dann auf einmal rannte sie, als gäbe es kein Halten.

»Ich möchte laut über die Mauern hinausrufen: Oh bitte beachten Sie doch diesen herrlichen Tag.«

Rosa Luxemburg

2

Komm mit«, sagte Marcin. »Es hat mehr Wirkung, wenn der Pfaffe dich zu sehen kriegt.«

Warum das mehr Wirkung haben sollte, war Rosa nicht klar, und sie hätte es vorgezogen, dem Pfaffen, den Marcin ihretwegen angelogen hatte, nicht zu begegnen. Wenn aber Marcin es so anordnete, hatte es höchstwahrscheinlich seine Richtigkeit. Rosa war keine, die sich von Obrigkeiten einschüchtern ließ, doch was Marcin sagte, hatte Gewicht. Marcin Kasprzak hatte schließlich zu den Vorsitzenden der ersten Proletariats-Partei gehört und war jetzt einer der Gründer der zweiten. Er war Mitglied in der Sozialistischen Arbeiterpartei Deutschlands, die Bismarcks Sozialistengesetz verboten hatte und die selbst jetzt, im Untergrund, noch die stärkste Kraft der gesamten Arbeiterbewegung darstellte.

Marcin war einer, der sich mit illegaler Arbeit auskannte, der kein Risiko scheute und der etwas zu sagen hatte. Wenn er es nicht schaffte, Rosa aus dem Reich des Zaren herauszuschmuggeln, dann schaffte es niemand.

Außerdem war er hübsch und sah wie ein Abenteurer aus: Buschiges schwarzes Haar, buschige schwarze Brauen und ein buschiger schwarzer Bart verbargen sein Gesicht, in dem hinter runden Brillengläsern unruhige Augen blitzten. Zumindest glaubte Rosa, dass sie ihn hübsch fand. Dass sie ihn mochte, wusste sie. Nicht so wie ihre Brüder und die Genossen im Schülerbund, sondern so wie ihre Kameradinnen am Mädchengymnasium von Warschau die jungen Männer von der Kadettenanstalt gemocht hatten.

Schwärmerisch. Aufgeregt. Sie hatten die Köpfe zusammengesteckt und die Namen der Kadetten wie Geheimnisse geflüstert.

In den eisigen Nächten, die sie bei verschiedenen Bauern in Scheunen und Schobern verbrachten, dachte Rosa an Marcin. An ihn zu denken, half gegen Kälte, gegen Heimweh, gegen Angst und Einsamkeit.

Jetzt stand sie auf und folgte ihm. Sie war kein Mädchen, das Zicken machte, sie wusste, das konnten die Männer, die sich hier draußen versteckten, nicht gebrauchen.

»Ist nicht weit«, sagte er, verließ mit ihr die Scheune und stapfte den überfrorenen Feldweg hinunter. Weiß wie Dampf wehten ihre Atemwolken ihnen voraus. Der Bauer hatte den Pfad ein Stück weit vom Schnee freigeschaufelt, sodass sie sich in ihren zu dünnen Stiefeln keine nassen Füße holten, doch es war weitaus gefährlicher, auf dem Eis auszugleiten und sich ein Bein oder einen Arm zu brechen. Sie mussten beweglich bleiben, jederzeit rasch aufbrechen und entlang der Grenzlinien weiterziehen können. Ihre ganze Gruppe bestand aus Leuten, die polizeilich gesucht wurden, denen Verhaftung, Verschleppung nach Sibirien oder womöglich gar der Tod drohte, wenn man sie erwischte. Rosa war das einzige Mädchen. »Das einzige Kind«, sagte Marcin, weil sie nicht volljährig, sondern erst siebzehn war.

Er selbst war achtundzwanzig.

»Und selbst wenn ich ein Kind bin – das hat mich nicht gehindert, gute Arbeit in der Agitation zu leisten«, hatte sie mit erhobenem Kopf erwidert. »Hätte ich nichts getaugt, würde die zaristische Polizei wohl kaum nach mir fahnden.«

Marcin hatte gelacht. Es war ein leicht verblüfftes, anerkennendes Lachen gewesen, das ihr zeigte, dass ihre Antwort ihm gefiel. Dass er Respekt vor ihr hatte, auch wenn sie jung war.

»Darauf gib acht«, hatte ihr Vater gesagt, ehe er ihr vor der Tür des Hauses in der Zlotastraße auf den Wagen geholfen hatte. »Dass man dir mit Respekt begegnet, wo immer du hinkommst. Du bist kein Niemand. Dein Vater ist kein Niemand, deine Mutter erst recht nicht, und du bist von uns allen die Klügste.«

Rosa hätte ihrem Vater gern erklärt, dass sämtliche Menschen Respekt verdienten, auch wenn ihre Väter keine angesehenen Holzhändler und ihre Mütter keine hochgebildeten Frauen waren und weder über Klugheit noch über Aussichten verfügten. Aber seine Art, sie zu lieben, berührte sie zu sehr, um ihn zu schulmeistern. Er war gewiss der einzige Vater von ganz Warschau, der seiner minderjährigen Tochter gestattete, mit einer Handvoll gesuchter Rebellen das Land zu verlassen und in der Fremde ein Studium zu beginnen, der ihr dafür sogar noch Geld gab und obendrein stolz auf sie war.

Sie waren alle stolz, hatten in der Tür gestanden und ihr nachgewinkt, wie es andere Familien taten, wenn die Tochter auf den Brautwagen stieg: der Vater, die Mutter und Anna, Nathan, Maks und Jozef. Tereza und Jadwiga, ihre Schwägerinnen hatten ihre kleinen Kinder in die Höhe gehalten, damit sie von Tante Rosa Abschied nehmen konnten. Rosa dachte zu wenig an sie alle und fühlte sich deshalb schuldig. Wenn sie sich jedoch gestattete, an sie zu denken, tat es zu sehr weh. Bald war Weihnachten, und in der Stube, wo ihre Lieben bei Kerzenlicht beisammensaßen, würde es urgemütlich sein. Eine solche Geborgenheit und ein schöneres Fest konnte es in keiner christlichen Familie geben. Rosas Platz auf der Ofenbank würde jedoch leer bleiben, und wenn sie sich das vorstellte, brannten ihr Tränen in den Augen.

Also verbot sie es sich.

Es gehörte zu den Dingen, die Marcin ihr als Erstes beigebracht hatte: »Denk nur an das, was dich voranbringt. Alles andere ist Ballast, den kannst du verschieben, bis du irgendwo in einem sicheren Kämmerlein sitzt und Zeit genug hast, um Däumchen zu drehen.«

Daran wollte sie sich halten. Was immer sie in diesen Tagen von den älteren, erfahreneren Revolutionären lernte, wollte sie wie ein Schwamm in sich aufsaugen, um es nachher, wenn sie Zeit dazu hatte, in Ruhe zu bedenken und zu sortieren. Nicht alles war Gold wert, nur weil einer der Männer es aussprach. Das hatte sie als Schwester von drei Brüdern bereits als Wickelkind begriffen. Vieles aber würde ihr weiterhelfen, und Marcin war kein Schwätzer. Was er sagte, hatte Hand und Fuß.

Als er bemerkte, dass sie Mühe hatte, zu ihm aufzuschließen, verlangsamte er seinen Schritt. Blieb sogar stehen und betrachtete sie aus seiner Höhe. Ein sonderlich großer Mann war er nicht, aber auf Rosa konnte jeder hinuntersehen. »Kleiner Gnom«, hatte Dr. Weiszbrod, der Arzt der Familie, sie genannt. »Ein hässlicher kleiner Gnom, aber ein pfiffiger.«

Marcin zupfte Heuhalme aus dem Stoff von Rosas Mantel, zog ihr den Schal zurecht und strich ihr Strähnen ihres allzu üppigen Haars, das in den Klammern nicht halten wollte, hinter die Ohren zurück. »Kann nicht schaden, wenn du ein bisschen Eindruck machst.«

»Auf den Pfaffen?«

Marcin nickte. »Einem niedlichen Mädchen tut man nun einmal lieber einen Gefallen als einem unansehnlichen.«

»Dann brauche ich mir gar nicht erst die Mühe zu machen«, sagte Rosa. »Ich bin in etwa so niedlich wie eine Bisamratte.«

Er lachte. »Zumindest bist du keine, die sich etwas einbildet. Das gefällt mir. Und dir wird es helfen.« Er ordnete noch ein paar Strähnen in ihrer Frisur, legte seine Hände an ihre Wangen und betrachtete sie. Sie roch seinen Atem. »Und du hast das, was uns übrigem Pack fehlt: diese komische Mischung von Klasse und Kinderstube. Weißt du, was ich mich schon ein paar Mal gefragt habe? Wie kommt eine wie du, so ein behütetes Mädelchen aus gutem Hause, eigentlich dazu, sich in revolutionären Kränzchen herumzutreiben? Was veranlasst sie, unter den Warschauer Schülern so laut für die Sache der Arbeiter zu trommeln, dass die zaristische Polizei es für nötig hält, sich mit der kleinen Unruhestifterin abzugeben? Was gehen dich die Arbeiter an? Einen heiraten wirst du ja kaum. Dafür, dass du mindestens einen Beamten abkriegst, wird dein Vater schon sorgen.«

»Mein Vater ist Holzhändler, kein reicher Mann.« Rosa befreite sich und drehte das Gesicht zur Seite. »Und die Ungerechtigkeit auf der Welt geht jeden an, egal, was er ist.«

Darüber hatten ihre Brüder – Nathan, Maksy und Jozef – sich schon amüsiert, als sie ein kleines Kind gewesen war und ein Jahr lang im Bett hatte liegen müssen. Die Jungen hatten bei ihr gesessen und zu ihrer Unterhaltung mit ihr Kuku gespielt. Maksy hatte geschummelt, hatte unter dem Tisch ein zweites Kartenspiel versteckt, sodass er seine Straße als Erster vervollständigen konnte. »Kuku!«, hatte er ausgerufen und damit Rosa, der nur noch eine Karte gefehlt hatte, um den Sieg gebracht. Die drei hatten sich vor Lachen ausschütten wollen, weil sie das alberne Spiel so ernst nahm und vor Zorn in Tränen ausbrach.

»Ojemine, Rosetta, Rosina, es ist doch nur ein Spiel!«, hatte Nathan ausgerufen, der mit seinen einundzwanzig Jahren schon ein Mann, kein Junge mehr gewesen war. »Es gibt nichts zu gewinnen, und es denkt auch keiner, du bist dumm. Im Gegenteil, es ist doch sehr klug von dir, dass du mit deinen fünf Jahren schon all diese Karten auseinanderhalten kannst. Und jetzt sei wieder fröhlich, und wir spielen etwas anderes, abgemacht?«

»Aber es ist doch nicht gerecht!«, hatte Rosa verzweifelt ausgerufen. Ums Gewinnen ging es ihr nicht, und an dem dummen Spiel lag ihr nichts. Nur daran, dass es gerecht zuging, dass sich nicht einer auf Kosten eines anderen einen Vorteil verschaffte. Ob dieser andere sie selbst war oder irgendwer sonst, war ihr gleichgültig. Gerechtigkeit stand allen Menschen zu, niemandem mehr und niemandem weniger.

In ihrem Bett liegend, hatte sie ihren Brüdern damals Briefe geschrieben, jedem einen eigenen. Mit ihren fünf Jahren konnte sie nicht nur Spielkarten auseinanderhalten, sondern fließend lesen und schreiben, was immer sie wollte. Es war ihr nie als etwas Besonderes erschienen. Sie lag ja im Bett und hatte Zeit. Ihre Brüder tauchten nacheinander in ihrer Kammer auf, um sich für die schönen Briefe und die Worte zur Gerechtigkeit zu bedanken. Eine Antwort schrieb jedoch keiner von ihnen, und so hatte Rosa nie erfahren, ob sie von ihrer Erklärung etwas verstanden hatten.

Was Marcin jetzt, zwölf Jahre später, auf dem winterlichen Bauernpfad verstand und was er sich dabei dachte, wusste sie noch weniger. Nur dass er mit ihrer Antwort nicht zufrieden war, sah sie ihm an.

»Gerechtigkeit«, erwiderte er wegwerfend. »Das ist eine hehre Idee für ein warmes und trockenes Zimmer, in dem es nie an Brot fehlt, weißt du? Die meisten Leute müssen erst mal was in ihre Bäuche bekommen, ehe sie an so was überhaupt nur denken können.«

»Das weiß ich«, verwies ihn Rosa. »Aber sie haben eben nichts, während andere prassen, und das ist nicht gerecht. Genauso wie es nicht gerecht ist, dass man junge Männer aufhängt, weil sie sich gegen einen Mann zur Wehr setzen, der sie jahrelang gequält und erniedrigt hat.«

Sie blickte zu Boden. Ihre Kehle war trocken wie ein Reibeisen, sodass es wehtat, wenn sie schluckte. Sie hatte ihm diese Antwort nicht geben, über jenes Erlebnis nicht mit ihm sprechen wollen. Mit niemandem. Es ging nur sie selbst etwas an, steckte in ihr verborgen wie ein kleines Stück Zunder, das ihr Herz in Brand gesetzt hatte: Die vier Soldaten des Strafbataillons waren an Stricken durch Warschaus Straßen gezerrt worden, unter dem Balkon von Rosas Elternhaus vorbei, und seither hatte Rosa auf diesem hübschen, mit Geranien geschmückten Balkon nie wieder sitzen und dem Treiben auf dem Platz zusehen können. Blutjung waren sie gewesen, jünger als ihre Brüder, die Schädel kahl geschoren und mit verschorften Wunden bedeckt. Man beschuldigte sie, ihren Feldwebel getötet zu haben, und vielleicht hatten sie das ja tatsächlich getan.

Aber warum denn nur, warum, warum?

Fragte jemand nach ihren Gründen? Stand ihnen ein Rechtsvertreter zur Seite, der dem Gericht erklärte, wie diese Jungen schikaniert, wie sie zum Äußersten getrieben worden waren?

Rosa hatte sie auf dem Appellplatz gesehen, hatte das ewige Klatschen der Peitsche und die schrillen, schmerzerfüllten Schreie gehört. Rosa las Gesetzestexte, las Zeitungen, saugte alles in sich auf und verstand nicht, warum so viele Menschen das, was um sie geschah, ertrugen und dazu schwiegen. Die vier Soldaten waren jemandes Söhne und Brüder gewesen, und man hatte sie aufgeknüpft wie Tiere am Fleischerhaken. Eine junge Frau hatte man ein Jahr zuvor ebenfalls gehängt und eine weitere – eine werdende Mutter! – im Gefängnis elendig am Fieber sterben lassen. Und warum? Mit welcher Begründung hatte man diesen Menschen das Leben genommen? Weil sie um eine bessere Welt gekämpft hatten, um eine, in der alle zu essen hatten und niemand geschunden wurde. Menschen waren so kostbar, ein jeder zerbrechlich und einzigartig! Wie konnte man mit ihnen umgehen wie mit Gegenständen, die man im Überfluss hatte und die nicht viel wert waren?

Nathan, ihr ältester Bruder, hatte ihr die Zeitung mit dem Foto von den Hinrichtungen unter den Fingern weggezogen. »Warum siehst du dir so was denn an, Rosalia? Kein Wunder, dass du krank wirst, dass dir das aufs Gemüt schlägt. Du bist doch ein Mädchen, für solche Dinge ist deine Seele zu zart.«

»Wenn in unserem Land Menschen so leiden müssen, hat meine Seele zum Zartsein keine Zeit«, hatte ihm Rosa geantwortet und sich darangemacht, ein Flugblatt zu verfassen, ein zorniges Pamphlet, das sie eigenhändig sieben Mal abschrieb und vor den Toren der Schule verteilte.

So hatte es angefangen, und es würde nicht aufhören, ehe nicht alle Menschen so leben konnten, wie sie es verdienten. Dass Rosa, sooft sie daran dachte, wie ein kleines Kind gegen die Tränen ankämpfte, änderte daran nichts.

»Na, na.« Marcin hob mit den Fingerspitzen Rosas Kinn an. »Weißt du, was deine Genossen in Warschau mir erzählt haben? Dass du ein stahlharter Brocken bist. Dass dieses kümmerliche Körperchen, in dem du steckst, täuscht. Na komm, beweis mir, dass sie mir keinen Witz erzählt haben, deine Leute in Warschau. Davon, dass wir hier festfrieren, wird sowieso nichts besser.«

Er hatte recht. Es war nicht nur bitterkalt, sondern wurde auch schon dunkel. Richtig hell war es sowieso an keinem dieser Tage, das ganze weite, flache Land schien in Trübnis getaucht. Kein Wunder, dass einen da die Melancholie packte, aber die brachte sie nicht weiter. Rosa gab sich einen kräftigen Ruck und machte sich an Marcins Seite wieder auf den Weg. Je dichter die Dunkelheit sich um sie schloss, desto deutlicher schälten sich am Ende der Ebene ein paar schwache Lichter heraus.

»Da vorn ist es schon«, sagte Marcin und wies in die Richtung. »Das Dorf mit der Kirche.«

Rosa nickte. Das bisschen Geflacker tat gut. Gaslaternen wie in Warschau würde es in der kleinen Siedlung nicht geben, aber es gab Mütter, die hinter den Fenstern Petroleumlampen entzündeten, ehe ihre Männer von den Feldern kamen und ihre Kinder sich zum Essen um den Tisch scharten.

Mütter wie ihre.

Rosas Mutter hieß Lina, aber Rosa hatte sie im Spaß manchmal ›Lieba‹ gerufen, weil sie die liebste Mutter der Welt war. Daheim in der Familie hatten sie Polnisch, Russisch und Deutsch gesprochen, und wenn Rosa dieses deutsche Wort ›lieb‹ hörte, dann hatte sie zu ihrer Mutter laufen, die Arme um sie schlingen und rufen müssen: »Ach, du bist ja so lieb, so lieb, so lieb!«

Damals, als sie ein Kind gewesen war.

Jetzt war sie keines mehr.

Als sie die ersten kleinen Häuser des Ortes erreichten, war es fast stockfinster, und Rosas Zähne klapperten so heftig, dass sie sicher war, dem Pfaffen nicht eine einzige Frage beantworten zu können. Marcin ging ihr voran um die kleine Kirche herum. An deren Längsseite ragten ein paar Grabsteine auf, von denen keiner gerade stand. Auch das Häuschen aus gelbem Stein, das sich dahinter verbarg, wirkte windschief. Hinter dem einzigen Fenster war kein Licht zu sehen.

»Hochwürden!«, rief Marcin und schlug mit dem eisernen Klopfer an die Tür. »Ich bin’s, der Dachdecker! Mit dem Fräulein aus Warschau, von dem ich Euch erzählt habe.«

Marcin hatte unzählige Decknamen, von denen er behauptete, er kenne die meisten selbst nicht. Meist aber nannte er sich ›der Dachdecker‹, und Rosa hatte einmal gehört, er sei früher tatsächlich einer gewesen.

Schlurfende Schritte waren zu hören, dann wurde die Tür geöffnet. Rosa wünschte sich auf einmal so sehnlich, in das enge, düstere Haus eingelassen zu werden, um sich aufzuwärmen, dass sie für kurze Zeit vergaß, weshalb sie hergekommen waren. Ein rundes, gerötetes Männergesicht erschien im Türspalt. Über dem Hemd mit dem Priesterkragen trug der Geistliche keinen Talar, sondern einen schweren, mottenzerfressenen, mit Fell gefütterten Mantel, wie ihn die Schäfer auf den Weiden anhatten. Die Handvoll Worte, die ihm entfuhren, klangen verdächtig nach einem Fluch. »Bei dieser Hundekälte«, hörte Rosa ihn schließlich in dem rauen Polnisch des Grenzlandes wettern. »Bist du verrückt, Kerl? Wie alt ist die Kleine? Zwölf? Soll die sich den Tod holen?«

»Ich bin zwanzig Jahre alt«, log Rosa hoheitsvoll, wie Marcin sie angewiesen hatte, war aber heilfroh, als der Geistliche sie gar nicht anhörte, sondern sie grob am Arm packte und in den dunklen Windfang seines Hauses zerrte. Der Geruch eines rußigen Feuers schlug ihr entgegen, Wärme umhüllte sie, und einen Moment lang kam ihr die schäbige Hütte wie das Paradies vor.

»Also komm schon«, rief der Geistliche nun auch Marcin zu und schob Rosa in den einzigen schwach erleuchteten Raum, der als Stube und Küche gleichzeitig diente. Auf dem Tisch brannte eine Kerze, im Ofen zuckte schwach eine Flamme. Auf dem Tisch stand ein Topf, aus dem eine dünne Fahne Dampf aufstieg.

Der Geistliche bemerkte ihren Blick. »Die Frau, die mir kocht, war gerade da«, sage er. »Aber die Leute hier sind ärmer als Bettler. Was die ihrem Priester geben können, reicht nicht für drei.«

»Wir sind nicht gekommen, um Euch Euer Abendessen wegzuessen, Hochwürden«, sagte Marcin. »Wenn allerdings das Fräulein sich einen Augenblick lang am Feuer aufwärmen dürfte, wäre ich dankbar.«

Der Geistliche wies auf die Ofenbank, und Rosa setzte sich.

»Hier haben Sie nun das Fräulein Jadga«, fuhr Marcin fort.

Jadga, eigentlich Jadwiga, hieß Rosas Schwägerin, die Frau von Nathan, die den Eltern eine kleine Agnieszka als erstes Enkelkind geschenkt hatte. »Als Decknamen wählst du am besten einen, den du dir leicht merken kannst«, hatten Genossen ihr vor dem Aufbruch in Warschau geraten. Jadwiga war zudem der Name einer Heiligen, der Patronin von Schlesien, und somit für ihre Tarnung vermutlich gut geeignet.

»Soso.« Der Geistliche lehnte sich mit dem Hintern an die Tischkante und musterte Rosa, als blicke er durch ihre Kleider hindurch direkt in sie hinein. »Und du bist deinen Eltern davongelaufen, richtig?«

Rosa, deren Glieder in der jähen Wärme aufzutauen schienen, gab sich Mühe, den Rücken zu straffen. »Nur wegen der Taufe, Hochwürden«, erwiderte sie. »Weil die Eltern mir doch nicht erlauben wollen, dass ich mich taufen lass’.«

Die ganze Geschichte hatte Marcin erfunden. Rosas Eltern wäre es gleichgültig gewesen. Sie waren Juden, wenn draußen auf der Gasse ein Mob mit Steinen und Knüppeln aufmarschierte und den jüdischen Nachbarn die Scheiben einschlug. Ansonsten hatte ihr Judentum keine Bedeutung für sie. Ihre Mutter las Goethe. Er war ihr Lieblingsdichter, und die Bände der in Leder gebundenen Gesamtausgabe hatte sie ihren Kindern auf die Nachttische gelegt. Sie hatte ihnen zu Weihnachten Geschenke gekauft, die sie ›Christkindel‹ nannte. Hätte eines von ihnen den Wunsch geäußert, sich taufen zu lassen, hätte weder sie noch der Vater ihm Steine in den Weg gelegt.

Die Geschichte war notwendig, um den Geistlichen, den Marcin einen Pfaffen nannte, zur Hilfe zu bewegen. »So ein Pfaffe, der kennt alle, und jeder fühlt sich verpflichtet, ihm einen Gefallen zu tun.«

»Und geht es wirklich nicht ohne das Lügen?«, hatte Rosa ihn gedrängt. »Können wir ihm nicht einfach sagen, wie es steht? Dass ich in Not bin, über die Grenze muss und mich an ihn um Hilfe wende?«

»Daran zeigt sich, dass du die Pfaffen nicht kennst«, hatte Marcin ihr geantwortet. »So ein Pfaffe mag ein bisschen was auf sich nehmen, wenn’s darum geht, seinem Herrgott ein Schäfchen zuzuführen, denn er glaubt ja, dafür kommt er ins Himmelreich. Aber ohne das? Nur um einem Menschenkind in Not einen Gefallen zu tun? Gott bewahre. Dafür hängt kein Pfaffe sich aus dem Fenster.«

Also logen sie. Auch Rosa, die es so schlecht konnte.

Der Geistliche hörte ihr zu und strich sich mehrmals mit dem Handrücken über die Stirn.

»So wichtig ist dir dein Glaube an den Heiland? Dass du dafür alles aufgibst und in ein wildfremdes Land gehst, wo du nicht weißt, was du anfangen sollst?«

Rosa schloss flüchtig die Augen und nickte. Es ist nicht gelogen, beschwor sie sich. Ich muss nur ›an den Heiland‹ durch ›an die Gerechtigkeit‹ ersetzen, dann trifft alles zu.

»An Mut fehlt es dir nicht«, sagte der Geistliche.

»Nein«, fiel Marcin ein. »Daran fehlt es ihr wirklich nicht. Sie weiß, was sie will, und ihr ist dafür kein Opfer zu groß.«

Der Geistliche blickte zwischen ihnen hin und her und dann zu dem Topf auf dem Herd, aus dem es nicht mehr dampfte.

»Es heißt, dass Ihr in Fällen wie dem meinen Rat wisst«, rang Rosa sich ab. »Dass Ihr es nicht gutheißt, wenn einem Menschen die Taufe verweigert wird, obwohl er unbedingt wünscht, dem Heiland anzugehören.«

Sie war ein wenig verblüfft. Auf einmal ging das Lügen viel einfacher, als sie es je bei sich erlebt hatte. Vielleicht, weil es wichtig war. Vielleicht, weil die Überzeugung hinter ihren Worten nicht gelogen war: Wenn ein Mensch sich wünschte, seiner Gesinnung gemäß zu leben, durfte ihm das nicht verweigert werden.

Marcin sagte auch noch etwas. Über christliche Verwandte, die Rosa – alias Jadga – angeblich in irgendeiner Ortschaft in Preußen hatte, einen Onkel, der sie in seinem Haus aufnehmen und den Priester seiner Gemeinde bitten würde, sie zu taufen. Irgendetwas von alledem war offenbar dazu angetan, den Mann zu überzeugen.

»Bequem wird es nicht«, schnitt er Marcin unvermittelt ins Wort. »Und wenn es schiefgeht, droht dem Bauern, der die Kleine rüberfährt, Ärger. Schon allein dafür muss ich dem eine Entschädigung zusagen.«

»Aber sicher doch.« Marcin zog einen kleinen ledernen Beutel aus der Tasche und schob ihn dem Geistlichen über den Tisch.

Der schüttete sich die Münzen daraus in die Hand und zählte sie. »Sag mir, wo ich euch erreiche«, wandte er sich dann wieder an Marcin. »Irgendwann nächste Woche fährt einer von den Männern eine Fuhre Heu nach drüben. Wenn’s ihm recht ist, die Kleine unter seinen Ballen zu verstecken, schicke ich euch jemanden, der sie abholt.«

»Unter dem Heu?«, fragte Marcin.

Der Geistliche nickte, und Rosa begriff. Mit dem Pakt, den die beiden in diesem Augenblick schlossen, war ihr Leben im Zarenreich, ihre behütete, geborgene Kindheit unwiderruflich vorbei. Sie würde sich unter Heuballen auf einem Wagen verstecken, den ein ihr fremder Bauer über die Grenze kutschierte. Wenn sie Pech hatte und erwischt wurde, bedeutete es das Ende ihrer Träume, und sie wusste doch noch nicht einmal, wohin die Träume sie hätten tragen wollen. Wenn sie aber Glück hatte und ungeschoren auf die andere Seite gelangte, war sie fortan auf sich gestellt, allein und weit fort von allen Menschen, die sie kannte.

Auch von Marcin.

Eiskalt fuhr ihr ein Schrecken bis ins Mark und ließ sie schaudern.

»Hast du’s dir anders überlegt?«, fragte der Geistliche.

»Nein, nicht doch«, erwiderte Marcin. »Dem armen Ding macht nur der Gedanke Angst, sich von mir zu trennen.«

»Ihr zwei seid verlobt?«

»Sozusagen.« Marcin trat zu Rosa, nahm ihre Hand und zog sie zu sich in die Höhe. »Umso dringender ist es uns, dass es mit der Taufe rasch geht. Habt vielen Dank, Hochwürden. Wir machen alles so, wie Ihr es gesagt habt, und wenn Euer Mann für seine Mühen noch etwas mehr braucht, sehe ich zu, dass ich es auftreibe.«

Rosa bedankte sich auch. Sie nahmen Abschied und standen im nächsten Augenblick schon wieder draußen in Dunkelheit und Kälte. Rosa schauderte. Marcin legte den Arm um sie und führte sie durch den harschigen Schnee.

»Tu’s nicht wirklich«, sagte er in einer Wolke aus weißem Atem.

»Was soll ich nicht wirklich tun?«

»Dich in mich verlieben«, antwortete er. »Das würde nur Unheil anrichten, für Komplikationen sorgen, die wir nicht brauchen können, und dir würde es das Herz brechen.«

Rosa überlegte. Länger als einen Atemzug brauchte sie nicht, um zu erkennen, dass sie sich das bisschen Verliebtheit nur eingebildet hatte. Marcin war ein netter Kerl, ein Vertrauter in der Ungewissheit, und er hatte ihr geholfen, sich in diesem seltsamen neuen Leben zurechtzufinden. Sich vorzustellen, wie es wäre, noch mehr für ihn zu empfinden, hatte ein angenehmes Kribbeln in ihrem Bauch ausgelöst und ihr geholfen, mit den Ängsten in der Nacht zurechtzukommen. Jetzt aber würde sie weiterziehen, und solche Gedankenspiele würden ihr nichts mehr nützen.

»Bilde dir bloß nichts ein«, sagte sie.

»Ich sag’s ja nur.« Er klang ein wenig gekränkt. »Und ich habe nicht von mir im Besonderen gesprochen, sondern von dem Thema ganz allgemein: Verlieb dich besser in niemanden. Wenn du dir rosa Wolken und Glanzbildchen und ein Heim voller Kinderlein und allem Drum und Dran wünschst, vergisst du besser die Sache mit der Revolution. Wir Revolutionäre sind immer auf dem Sprung, nirgendwo zu Hause, nirgendwo in Sicherheit. In ein solches Leben noch einen anderen hineinzuziehen, sich an einen anderen zu hängen – was, außer einem Haufen Kummer, soll das bringen?«

»Ich weiß nicht«, sagte Rosa. »Ein bisschen ist es so, als würdest du sagen: Vergiss am besten die Sache mit dem Leben, denn am Ende sterben wir ja sowieso.«

»So einen hanebüchenen Unsinn habe ich mir selten anhören müssen«, sagte Marcin. »Das zeigt wieder einmal, dass du wirklich noch ein Kind bist, und kein sonderlich schlaues obendrein.«

Aber er lachte dabei, und Rosa lachte mit. Sie hakten sich unter, weil sie es so wärmer hatten und keiner von ihnen ausgleiten konnte, und dann stapften sie Seite an Seite durchs Dunkel. Der Gedanke an die zumindest vor dem Wind geschützte Scheune, die wollenen Decken und die Kameraden, die in einem bläulichen Feuer halb erfrorene Kartoffeln garen würden, beschleunigte ihren Schritt.

Drei Tage später waren die Kameraden in der Scheune für Rosa Vergangenheit. Vor dem Morgengrauen kam ein Mann, der ihr seinen Namen nicht nannte, und holte sie ab, um sie zwischen Heuballen versteckt über die Grenze nach Deutschland zu schaffen.

3

Entschlossen griff Rosa nach dem Messingklopfer in Form eines Löwenkopfes und schlug damit laut gegen die Holztür.

Zum Zaudern hatte sie keine Zeit. In der Pension nahe dem Bahnhof, in der sie sich fürs Erste eingemietet hatte, konnte sie unmöglich noch länger bleiben. Das Zimmer war winzig, dunkel, und auf den Gängen herrschte zu jeder Tages- und Nachtzeit ein Kommen und Gehen wie auf einem Rangierbahnhof. An Schlaf war nicht zu denken, an Arbeit noch weniger, und dabei brannte Rosa doch darauf, mit ihrer Arbeit endlich anzufangen. Ihre Immatrikulation konnte sie erst zum Wintersemester vornehmen, doch bis dahin hatte sie mit den Vorbereitungen alle Hände voll zu tun. Fächer und Kurse wollten ausgewählt werden, und als Nächstes musste sie Bibliotheken und Bücher auftreiben, um sich angemessen einzulesen.

Wie aber sollte sie das anfangen, wenn es in ihrer feuchtkalten Unterkunft keinen einzigen ruhigen Winkel gab, ganz zu schweigen von einem Schreibtisch oder ausreichendem Licht?

Vor allem aber war das Zimmer viel zu teuer. Rosas Vater war kein reicher Mann, auch wenn in Marcins Augen jeder Mann reich war, der seiner Tochter ein Studium ermöglichen konnte. Studierende Mädchen gab es im Zarenreich ohnehin nicht, und wer, wenn nicht ein Reicher, hatte die Mittel, sein Kind in einem fremden Land zu unterhalten?

Ganz unrecht hatte er damit natürlich nicht. Im Vergleich zu den unzähligen Menschen in der ganzen Welt, die ihren Kindern beim Verhungern zusehen mussten, war ihre Familie tatsächlich reich. Nichtsdestotrotz musste Eliasch Luxemburg aufs Geld achten und konnte seiner Jüngsten nur einen äußerst schmalen monatlichen Wechsel für ihren Unterhalt ausstellen. Der Betrag, den er ihr im Voraus – eingenäht in den Kragen ihres Wintermantels – mitgegeben hatte, war dazu gedacht, das erste halbe Jahr zu überbrücken.

Rosa war sicher gewesen, dass sie es schon schaffen würde, sparsam zu wirtschaften und mit dem wenigen auszukommen. Wenn sie jedoch gezwungen war, weiterhin die überteuerte Miete für die Pension zu bezahlen und obendrein ihre Mahlzeiten in Gasthäusern einzunehmen, weil die Wirtin keine Verpflegung anbot und es in dem spartanisch geführten Haus keine Möglichkeit gab, sich selbst etwas zuzubereiten, würde sie spätestens zu Ostern mit leeren Taschen dastehen.

Also blieb ihr nichts übrig, als schnellstmöglich eine bessere Unterkunft zu finden. Und sie wollte es ja auch! Sie wollte es unbedingt. Die Pension Scholl war so eng, so trübe, so von allem Treiben abgelegen und so ganz anders, als sie Zürich empfand. Im ersten Augenblick, als sie nach der endlosen, erschöpfenden Reise aus dem letzten der zahllosen Züge stieg, hatte sie sich in die Stadt und ihre Umgebung verliebt. Wie blitzsauber der Bahnhof und die Straßen waren! Ein wenig erinnerten sie Rosa an den Holzbaukasten ihrer Brüder, mit dem sie als Kind hatte spielen dürfen: All die hübschen kleinen Häuschen, die aus der Kiste purzelten und sich zu ordentlichen Gassen aneinanderreihen ließen. Zürich war wie eine Gastgeberin, die ihre Besucher mit Freundlichkeit empfing. Ihre Bewohner schienen Zeit zu haben, die Spitzenstores vor ihren Fenstern schneeweiß zu halten. Niemand bedrohte sie, niemand machte ihnen Angst. Von den unentwegten Polizeipatrouillen, die in Warschau mit rasselnden Säbeln durch die Straßen stampften, war hier nichts zu sehen. Dem ersten Eindruck nach war Zürich ein Ort, der alles bot, um ein glückliches Leben zu führen.

Und dann erst die Natur, die die Stadt wie eine schützende Hand umfing!

Das glitzernde Wasser des Sees und des Flusses, die Wintersonne, die sich darin tausendfach vervielfältigte, die kleinen Wellen unter den Brücken und die verschneiten Uferhänge! Und die Berge. Ach, die Berge. Für ein Mädchen, das so gut wie sein ganzes Leben in Warschau verbracht hatte, das lange als zu krank und körperlich eingeschränkt gegolten hatte, um die befestigten Straßen des Stadtzentrums zu verlassen, war es noch immer nicht zu fassen, dass man in Zürich am Ende jeder Gasse, in jeder Lücke zwischen zwei Häusern die schneebedeckten Gipfel der Alpen aufblitzen sah. Zum Greifen nah und zugleich wie die Kulisse einer Märchenwelt.

So streng sie sich sonst auch an ihren Plan hielt, kein Geld zu verschwenden, hatte Rosa gleich am ersten Tag eine Postkarte mit dem Bild dieser wie überzuckerten Berggipfel über Zürichs Dächern gekauft und sie mit einem liebevollen Gruß an ihre Familie geschickt. Ihre Lieben daheim sollten wissen, dass ihr Rosalinchen an einen guten Ort geraten war, dass ihre Opfer sich gelohnt hatten und sie sich um ihre Kleinste nicht zu sorgen brauchten.

Über die scheußliche Pension und die Geldprobleme hatte sie ihnen nichts geschrieben. Wenn es mit einem besseren Zimmer etwas wurde, würde sie ihnen einfach ihre neue Adresse übersenden und erklären, sie habe eine Unterkunft gefunden, die noch vorteilhafter war.

Aber würde es denn etwas werden?

Bestand überhaupt die Möglichkeit?

Zürich war eine Universitätsstadt, in der es vor Studenten aus dem Ausland nur so wimmelte. Vor Studentinnen vor allem, denn die Schweiz war das einzige Land in Europa, das Frauen ein vollgültiges Studium gestattete. In Preußen durften sie sich zwar hier und dort als Gasthörerinnen in Vorlesungen schleichen, was im Zarenreich noch immer als unerhört galt, doch ein anerkannter Abschluss in jedwedem Fach stand ihnen nur hier im demokratischen Zürich offen. Dementsprechend groß war der Andrang auf die überschaubare Anzahl zu vermietender Zimmer.

Bei den dreien, die sich Rosa bis jetzt angeschaut hatte, war die Wahl der Vermieter jeweils auf eine andere Kandidatin gefallen: eine, die mehr bezahlen konnte, eine, die mit verschiedenen Empfehlungsschreiben kam, und eine, die einfach im Ganzen gefälliger, hübscher und weniger fremdartig wirkte.

Niedlicher, hätte Marcin gesagt.

Obendrein hatten alle drei Wirtsleute Rosa nach ihrer politischen Gesinnung gefragt, und aus der machte sie keinen Hehl. Ein Zimmer, in dem sie verleugnen musste, dass sie Sozialistin war, hätte nie und nimmer ein Zuhause für sie werden können, und über kurz oder lang wäre die Wahrheit sowieso ans Licht gekommen.

Bei den Lübecks, vor deren zweistöckigem Haus in der Nelkenstraße sie jetzt stand und den metallenen Löwenkopf zum zweiten Mal auf das Türblatt donnern ließ, hatte sie sich in ihrem Schreiben gleich als ›politisch engagiert im Kampf für Arbeiterrechte‹ beworben. Zumindest hatte man ihr daraufhin nicht sofort abgesagt, sondern sie zu einer Besichtigung des Zimmers einbestellt.

Durfte sie das als hoffnungsvolles Zeichen werten?

Oder war sie nur eine auf einer langen Liste von Bewerberinnen, die sich alle als wünschenswertere Mieterinnen erweisen würden?

Hinter der Tür glaubte Rosa ein Geräusch zu vernehmen, eine Art Schlurfen, und dann unverkennbar das metallische Knirschen, als ein Riegel zurückgeschoben wurde. Gleich darauf öffnete sich die Tür einen Spalt breit, und es zeigte sich ein Mann, den sie auf Anhieb mochte. Er hatte ein rundes, freundliches Gesicht, umrahmt von wirrem weißen Haar und einem ebensolchen Vollbart. Seine kleinen Augen blinzelten fortwährend, und seine Gestalt steckte in einer samtenen, mit Paspeln besetzten Hausjacke, wie auch ihr Vater sie trug. Ein samtener Hut vervollständigte seinen Aufzug, der etwas Behagliches, Vertrauenerweckendes verbreitete.

»Ah, grüß Gott«, sagte er, noch ehe Rosa selbst einen Gruß herausbekam. »Sie kommen wegen des Zimmers, das meine Frau annonciert hat, habe ich recht?«