7,99 €

Mehr erfahren.

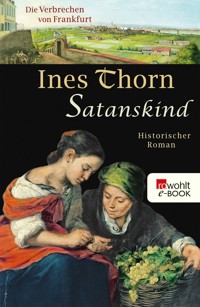

- Herausgeber: ROWOHLT E-Book

- Kategorie: Krimi

- Serie: Die Verbrechen von Frankfurt

- Sprache: Deutsch

Habgier und Geldschneiderei im alten Frankfurt In Frankfurt steht die Herbstmesse vor der Tür. Ausgerechnet jetzt tauchen überall in der Stadt beschnittene Geldstücke auf, sogar in den Wechselstuben. Schultheiß Krafft von Elckershausen verlangt von Richter Blettner, dass er alles tut, um die Geldschneider noch vor Beginn der Messe zu fassen. Schließlich steht der Ruf der Stadt auf dem Spiel. Dann wird die gute Freundin der Witwe Gustelies, die Geldwechslerin Jutta, gewaltsam überfallen. Weiß sie mehr, als sie sagt? Und was verbirgt der geheimnisvolle Neuling, der Ungeheuerliches vorhat: ein Bankhaus zu eröffnen? «Historisch, humorvoll, herrlich.» (Histo-Couch.de) «Ines Thorn ist eine leidenschaftliche Geschichtenerzählerin.» (Frankfurter Rundschau)

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 341

Veröffentlichungsjahr: 2015

Ähnliche

Ines Thorn

Die Verbrechen von Frankfurt. Satanskind

Historischer Roman

Ihr Verlagsname

Über dieses Buch

Habgier und Geldschneiderei im alten Frankfurt

In Frankfurt steht die Herbstmesse vor der Tür. Ausgerechnet jetzt tauchen überall in der Stadt beschnittene Geldstücke auf, sogar in den Wechselstuben. Schultheiß Krafft von Elckershausen verlangt von Richter Blettner, dass er alles tut, um die Geldschneider noch vor Beginn der Messe zu fassen. Schließlich steht der Ruf der Stadt auf dem Spiel. Dann wird die gute Freundin der Witwe Gustelies, die Geldwechslerin Jutta, gewaltsam überfallen. Weiß sie mehr, als sie sagt? Und was verbirgt der geheimnisvolle Neuling, der Ungeheuerliches vorhat: ein Bankhaus zu eröffnen?

«Historisch, humorvoll, herrlich.» Histo-Couch.de

«Ines Thorn ist eine leidenschaftliche Geschichtenerzählerin.» Frankfurter Rundschau

Über Ines Thorn

Ines Thorn wurde 1964 in Leipzig geboren. Nach einer Lehre als Buchhändlerin studierte sie Germanistik, Slawistik und Kulturphilosophie. Sie lebt und arbeitet in Frankfurt am Main.

Weitere Veröffentlichungen:

Die Pelzhändlerin

Die Silberschmiedin

Die Wunderheilerin

Unter dem Teebaum

Das Mädchen mit den Teufelsaugen

Wolgatöchter

Saga um die Frankfurter Kaufmannsdynastie Geisenheimer:

Die Kaufmannstochter

Die Tochter des Buchdruckers

Die Kaufherrin

Die Verbrechen von Frankfurt:

Galgentochter

Höllenknecht

Totenreich

Frevlerhand

Inhaltsübersicht

Zur Erinnerung an Bernhard Naumann

Kapitel 1

Frankfurt, im Sommer 1535

Die Erde ist ein Jammertal und das Leben ein Graus.» Pater Nau nickte traurig zu seinen Worten und goss sich einen weiteren großzügigen Schluck des guten Dellenhofener Rotweins ein. Er hob den Becher, spitzte vorfreudig die Lippen, aber Gustelies war schneller und entriss ihm den Wein. «So weit kommt es noch, dass du schon vor dem Frühstück den Weinkrug hernimmst.»

Pater Nau verzog weinerlich den Mund. «Das ist alles deine Schuld», maulte er. «Du lässt mich ja immer alleine. Du hast mich verlassen. Krank und im Alter. Und keiner ist da, der mir Frühstück macht. Welche Freuden habe ich denn noch außer dem Wein?»

Gustelies pustete sich eine Haarsträhne aus der Stirn. «Du hast zwei gesunde Hände. Du weißt, wo die Speisekammer ist. Dort findest du Brot und Butter und alles, was du sonst noch so brauchst, wenn ich einmal nicht da sein sollte. Jetzt aber bin ich ja da.»

«Ich will aber nicht nur Brot und Butter, ich will meine Hafergrütze.» Pater Nau langte nach dem Becher, doch wieder war Gustelies schneller und goss den Wein mit viel Schwung durch die offene Küchentür auf ihr Kräuterbeet. «Du warst einverstanden, als ich dich fragte, ob ich beim Goldschlag Henn einziehen kann. Ja, du hast mir sogar zugeraten, mit ihm zusammenzuleben. Nun, ich habe getan, was du mir gesagt hast.»

«Ja, aber ich wusste nicht, dass du IHM jetzt die ganzen leckeren Sachen kochst und ich dabei leer ausgehe.»

«Jetzt reicht es.» Gustelies stemmte die Fäuste in die Hüften und funkelte Pater Nau empört an. «Ich komme jeden Tag, bringe dir etwas frisch Gekochtes. Ich wasche deine Wäsche, kaufe für dich ein und putze sowohl das Pfarrhaus als auch die Kirche. Ich denke nicht, dass du auch nur einen einzigen Grund zur Beschwerde hast.» Sie sah sich erbost in der Küche um. Der Tisch war mit Krümeln und Flecken übersät, dazwischen stand ein Tintenfass mit eingetunkter Feder, und ein paar weiße Blätter lagen kreuz und quer herum. Ein Weinkorken war gegen das heruntergebrannte Talglicht gerollt. Die Wassereimer waren ebenso leer wie der Holzkorb, und die Herdstelle lag voller Asche. Auf dem Bord mit dem irdenen Geschirr zeigte sich eine dünne Staubschicht, über den Küchenboden zog sich eine Spur verschütteten Rotweins, und der Pater selbst sah nicht viel besser aus. «Wann hast du dich zum letzten Mal rasiert?», wollte Gustelies wissen.

Der Pater langte unauffällig nach dem Weinkrug und zog ihn dichter zu sich heran. «Vielleicht vorgestern oder am Freitag. Ich weiß es nicht mehr. Aber ich bin alt und krank und immer allein. Immer! Und meistens ist mir auch noch langweilig dabei.»

Gustelies schnaubte. «Ich bin ein Jahr älter als du, ich hab’s im Kreuz und in den Beinen und führe zwei Haushalte.» Sie hielt zwei Finger nach oben, dann wurde sie ernst: «Du lässt dich gehen, Bernhard. Du isst nicht richtig, deine Soutane hat Flecken, dein Haar ist nicht gekämmt, und deine Augen sind röter als ein frisches Stück Rindfleisch. Das geht so nicht mehr weiter. Du machst mir das Leben schwer.» Sie sann einen Augenblick lang nach, dann sprach sie zu sich selbst mit einem abgrundtiefen Seufzen: «Vielleicht war es doch falsch, dass ich mich auf meine alten Tage noch einmal mit einem Mann eingelassen habe. Es scheint ja wirklich so, dass du nicht alleine klarkommst.» Sie seufzte wieder. «Ich weiß ja, dass es sich für eine Witwe nicht ziemt, einfach ohne Trauschein mit einem Witwer zusammenzuleben, selbst wenn die Leute glauben, ich führe auch ihm nur den Haushalt. Aber Gott weiß, dass ich eine anständige Frau bin und meinen Bruder nicht im Stich lasse.»

Der Pater knickte ein. «Lass uns nicht streiten», bat er. «Ich würde jetzt viel lieber deine Hafergrütze essen. Und ich werde mir Mühe mit mir geben. Bleib du ruhig bei Henn Goldschlag. Ich will ja auch, dass du glücklich bist.» Seine Stimme hatte einen beinahe märtyrerhaften Klang.

Aber Gustelies, einmal in Fahrt, ließ nicht locker. Sie tippte mit dem Finger gegen den nahezu leeren Weinkrug, zeigte auf einen abgedeckten Teller, auf dem Brot, Käse und ein aufgeschnittener Apfel lagen. «Da! Das war dein Abendbrot. Du hast nichts davon gegessen, aber die Weinkanne ist leer.»

«Das ist nur, weil Bruder Göck gestern Abend da war. Er kümmert sich nämlich um mich. Wir hatten ein sehr schönes Gespräch über den geistigen Reichtum und überhaupt über die Vergeistigung des Alltags.»

«Unfug!», fuhr Gustelies dazwischen. «Der einzige Geist, der euch beschäftigt hat, war der Geist des Weines.» Sie ließ die Arme sinken, setzte sich neben den Pater auf die Küchenbank, wischte mit einer Handbewegung ein paar Krümel vom Tisch, dann fragte sie leise: «Was ist denn eigentlich mit dir los, Bernhard? Du bist so freudlos, ich erkenne dich gar nicht wieder. Mmmmh, du hattest zwar schon immer einen leichten Hang zur Schwermütigkeit, aber so wie jetzt habe ich dich noch nie erlebt.»

Der Pater wedelte mit der Hand in der Luft herum. «Es ist nichts. Alles ist in Ordnung. Nur dass die Erde eben ein Jammertal ist und das Leben ein Graus. Und», er hob anklagend seinen Zeigefinger, «es wird immer grausliger.»

«Was wird grausliger?», wollte Gustelies wissen und strich ihm schwesterlich über das lichte Haar.

«Na, alles», klagte Pater Nau. «Früher, vor dem Luther, da war alles klar und eindeutig. Wir, die Geistlichen, hatten immer recht. Das Leben war eingeteilt in die Gerechten und die Ungerechten Gottes. Die Sünde trug zwar viele Namen, aber wenigstens konnte sie benannt werden. Es konnte Vergebung gewährt werden. Und heute? Keiner weiß mehr, welches der rechte Glaube ist: der vom Papst in Rom oder der vom Luther in Wittenberg. Die Menschen sollen sich selbst an den Herrn wenden und um Vergebung nachsuchen, aber niemand weiß, ob der Herr die Vergebung auch gewährt.» Er brach ab und starrte vor sich auf die Tischplatte. Eine Weile schwiegen beide.

Schließlich wagte Gustelies das erste Wort. «Du hast also Angst, dass du als Sünder sterben und in die Hölle kommen wirst, weil du nicht weißt, ob Gott deine Sünden vergibt? Ist es das?»

Der Pater schluckte. «Ja, das auch. Ich bin kein guter Mensch, weißt du? Ich habe schon gelogen, ein kleines bisschen gestohlen, Gott gelästert und so weiter. Aber wenn ich Wein trinke, dann vergesse ich mein Elend.» Er brach ab und betrachtete seine Schwester prüfend, dann sprach er leise weiter: «Ich habe es noch nie jemandem gesagt, aber ich habe eine große Sehnsucht nach Stille. Verstehst du?»

Gustelies zuckte mit den Schultern. «Na ja, die Welt ist eben laut.» Sie deutete auf das Fenster und den Karren, der draußen über das Kopfsteinpflaster rumpelte. Von weit her erklangen Kirchenglocken, der Messerschleifer rief seine Dienste aus, und überall hörte man ein Scheppern und Klirren und Scharren und Schaben. Männer fluchten, Frauen kreischten, ein Hund bellte, und ein Schwein quiekte. So wie an jedem Morgen.

«Nein, das meine ich nicht. Oder doch. Ich weiß nicht. Jedenfalls stören mich oft sogar die Geräusche, die ich selber mache. Das Tappen meiner Schritte auf dem Boden, das Knistern des Kopfkissens, wenn ich mich umdrehe, der morgendliche Husten. Alles gellt mir in den Ohren. Manchmal ist mir, als wäre ich schon in der Hölle. Und wahrscheinlich ist es gar nicht so schlecht, wenn ich mich jetzt schon daran gewöhne, denn der Himmel wird mir wohl verschlossen bleiben.»

Gustelies lächelte warm und nahm die Hände ihres Bruders zwischen ihre. Der Wunsch des Paters nach Stille bereitete ihr ein wenig Sorgen. «Du bist vielleicht nicht der beste Mensch, vielleicht bist du nicht einmal der allerbeste Geistliche, aber ein guter Mensch bist du schon.»

«Nein, das bin ich nicht», trotzte der Pater. «Es ist mir nicht gelungen, meine Kirche von dem neuen lutherischen Gedankengut freizuhalten. Ganz im Gegenteil: Ich habe sogar manchmal selbst behauptet, lutherisch zu sein. Aber im Herzen …» Der Pater schlug sich mit der flachen Hand gegen die Brust. «… aber in meinem Herzen, da war ich immer katholisch.»

Gustelies nickte und schwieg. Sie hatte keine Ahnung, wie sie ihren Bruder trösten konnte, denn was er sagte, war ja die Wahrheit. In Frankfurt, der freien Reichsstadt, ging in Glaubensfragen derzeit alles drunter und drüber. Mal war Frankfurt katholisch, mal evangelisch. Über Nacht wurden im Dom die katholischen Gottesdienste untersagt, der Almosenkasten den Lutherischen anvertraut, dann war alles wieder andersherum. Es war wirklich kein Wunder, dass sich selbst und gerade die Geistlichen nicht mehr auskannten in der Welt des Glaubens.

«Hast du deine Predigt für den Sonntag schon fertig?», wollte Gustelies wissen.

Der Pater machte eine vage Handbewegung. «Das ist auch so ein Problem. Worüber soll ich denn predigen? Was gilt noch, was nicht mehr? Weißt du das?»

Gustelies schürzte die Lippen. «Die Messe kommt bald, und mit ihr die Messfremden. Vielleicht solltest du etwas über Betrug predigen. Du weißt ja, dass es während der Messe zu Beutelschneidereien, Überfällen auf die Warenkolonnen und zu Diebstählen kommt. Außerdem sind die Hurenhäuser überfüllt, und in den heimlichen Spielhäusern glühen die Würfel.»

«Sodom und Gomorrha», sinnierte der Pater und blickte ernst auf den Küchentisch.

«Kommt der Antoniter heute nicht?», fragte Gustelies. Es war schon bald Mittag, und meist erschien Bruder Göck, bester Freund des Paters, zu dieser Zeit ganz zufällig hier. Kochte Gustelies erst am Abend, fand sich Bruder Göck eben ganz genauso zufällig dann zum Essen ein.

Der Pater zuckte mit den Achseln. Von draußen erschollen Glockenschläge. «Einhalb nach elf», Pater Nau kratzte sich am Kinn. «Eigentlich müsste er bald eintreffen.»

Genau in diesem Augenblick klopfte es kurz, dann flog die Tür auf, und der Antonitermönch stürmte atemlos in die Küche. Ohne Gruß ließ er sich keuchend auf der Küchenbank nieder, grabschte nach dem Weinkrug, setzte ihn an und ließ den letzten guten Tropfen gluckernd in seine Kehle rinnen. Mit einem «Ahh, tut das gut!» setzte er den Krug wieder ab und betrachtete Gustelies. «Na, auch mal wieder da?», fragte er und schielte nach der Kochstelle, unter der noch immer nur kalte Asche lag.

«Jetzt fang du nicht auch noch an», fauchte Gustelies. «Du hast bestimmt keinen Grund zur Klage.»

«Oh doch, oh doch. Wenn du wüsstest.» Der Mönch nickte geheimnisvoll. «Heute bin ich auch der Meinung, dass die Erde ein Jammertal ist und das Leben ein Graus.»

Gustelies verzog den Mund. «Das kann ich mir kaum vorstellen. Ein gutes Mahl wird es bei euch drüben im Kloster ja sicher geben.»

Bruder Göck winkte ab. «Kohlsuppe. Als ob ein Mann davon satt würde. Aber tatsächlich steht mir gerade nicht der Sinn nach Essen. Es ist nämlich etwas Schreckliches geschehen.»

«Ist etwa ein Weinfass ausgelaufen?», wollte Gustelies wissen.

Bruder Göcks Miene verdüsterte sich dramatisch. «Nein, es ist viel schlimmer. Ich wage kaum, es auszusprechen, aber es muss wohl sein: Ich bin befördert worden. Schon sehr bald werde ich im Mutterkloster in Grünberg als Kellermeister zuständig sein.»

Pater Nau riss die Augen auf. «Du gehst weg?»

Bruder Göck nickte. «Meinst du, mir gefällt das? Hier auf dem Antoniterhof bin ich mein eigener Herr. Im Mutterhaus nur einer unter vielen.» Bruder Göck seufzte auf. «Und ich bin mir nicht einmal sicher, ob das wirklich eine Beförderung ist, da in Grünberg. Hier habe ich die Waren verwaltet, die die Antoniter auf der Messe gekauft und verkauft haben. So manches Fässchen ist dabei für mich abgefallen. Ich habe geschaltet und gewaltet, wie mir gerade zumute war. Ärmer bin ich dabei bestimmt nicht geworden, und auch das Mutterkloster hat von mir profitiert. Ach!»

Der Pater sprang auf und wedelte mit der Hand vor dem Gesicht des Antoniters herum: «Aber du kannst nicht weggehen. Was wird denn dann aus mir? Bin ich dann ganz und gänzlich einsam?» Er wirkte regelrecht erschüttert und zitterte am ganzen Körper. «Erst verlässt mich meine treue Haushälterin, um auf ihre alten Tage noch einmal die Liebe zu erleben, und jetzt will mich auch noch mein bester Freund im Stich lassen! Das geht nicht! Das halte ich nicht aus. Ihr könnt mich doch nicht alle alleine lassen!»

Erschöpft sank er auf seinen Küchenstuhl, langte nach der Weinkanne, die der Antoniter eben ausgetrunken hatte. Das war endgültig zu viel für die zarte Seele des Paters: Er brach in Tränen aus. Ja, er weinte wie ein kleines Kind, mit großen, dicken Tränen, die ihm über die Wangen rollten.

Verblüfft eilte Gustelies zu ihrem Bruder, presste seinen Kopf an ihren Busen und streichelte seine nassen Wangen. «Na, so schlimm ist es doch nicht. Wir sind ja alle nicht aus der Welt. Ich werde mich immer um dich kümmern, das weißt du doch. Und vielleicht findest du im Nachfolger von Bruder Göck auch einen guten Freund.»

Bruder Göck wiegte zweifelnd den Kopf. «Einen besseren Freund als mich?» Er schüttelte sich.

«Ich will aber nicht, dass sich etwas ändert», heulte Pater Nau. «Alles soll so bleiben, wie es ist. Nein, alles soll wieder so sein, wie es früher war. Vor dem Luther.» Und dann riss er sich aus Gustelies’ Umarmung und stürmte die Treppe hinauf in sein Studierzimmer. Verblüfft schaute Gustelies ihm nach.

«Dass du weggegangen bist, das hat ihn schon schwer getroffen!», klagte Bruder Göck mit erhobenem Zeigefinger.

«Er ist doch kein kleines Kind mehr, das von den Eltern ausgesetzt wurde», verteidigte sich Gustelies.

«Aber er fühlt sich wie ein Waisenkind», fuhr Göck unbeirrt fort. «Fürs Alleinsein ist er einfach nicht gemacht.»

«Ich weiß. Ich weiß es ja. Aber, Herrgott im Himmel, ich habe doch auch ein Recht auf ein kleines bisschen Glück.»

«Im Prinzip schon», bestätigte Bruder Göck. «Aber sein Glück auf dem Unglück anderer aufzubauen, das ist Frevel.»

Gustelies wollte Bruder Göck schon mit einem Blick zu Eis gefrieren lassen, doch mit einem Mal erschrak sie und plumpste auf die Küchenbank. «Du denkst das wirklich, nicht wahr? Du glaubst, dass ich den Pater im Stich gelassen habe?» Ihre Stimme klang ein kleines bisschen zittrig.

Der Antoniter nickte. «Wenn wir nicht aufeinander achten und uns gegenseitig unterstützen, dann sind wir in der Welt verloren.»

«Bist du deshalb in ein Kloster gegangen, weil du dort nicht verlorengehen kannst?»

Bruder Göck zog die Stirn in Falten. «Ja. Vielleicht. Vielleicht habe ich Angst vor der Welt da draußen. Angst, unterzugehen wie die Leute, die sich täglich vor dem Almosenkasten drängen. Vielleicht habe ich keine Familie gewollt, weil ich Furcht hatte, sie nicht ernähren zu können. Du weißt, ich bin der drittälteste Bruder. Also einer, der nichts zu erben hat.» Er starrte einen Augenblick lang auf die Tischplatte. So ernst und ehrlich hatte Gustelies ihn noch nie sprechen hören. Sie schluckte, suchte nach einem Trostwort, aber ihr fiel nichts ein. Das Leben war schwer. Jeden Tag wieder. Und ja, es gab Zeiten, da waren die Gründe zur Freude besonders spärlich gesät. Aber dass ein Mönch vor dem Leben Angst hatte! Nein, ausgerechnet von Bruder Göck hatte sie das nicht gedacht.

Der hob jetzt den Kopf, grinste verlegen, deutete auf die Weinkanne und fragte: «Ist noch was da von dem guten Dellenhofener?»

Und Gustelies, sonst nicht eben erpicht darauf, den Wein so früh am Tage freizugeben, nickte, nahm den Kellerschlüssel aus ihrer Kitteltasche und eilte hinunter zum Weinfass.

Richter Heinz Blettner hockte in seiner Amtsstube und kritzelte mit der Feder in einer Akte herum. Dann fiel sein Blick auf das offene Fenster. «Herrgott, was ist das denn für ein Lärm?», wollte er wissen. «Die Marktweiber schreien, als wäre der Leibhaftige unter ihnen.» Der Schreiber kicherte: «Den meisten von ihnen steckt der Teufel ja auch unterm Rock. Kein Wunder, dass sie so lärmen.»

Richter Blettner machte eine unwirsche Handbewegung, und der Schreiber schloss endlich das Fenster und begab sich zurück hinter sein Schreibpult. Blettner hatte schlechte Laune. Er hatte sogar ausgesprochen schlechte Laune. Erst gestern Abend hatte er eine heftige Auseinandersetzung mit Hella, seiner Frau, gehabt. «Wir brauchen unbedingt ein größeres Haus», hatte sie gesagt. «Wir sind nicht mehr alleine.» Mit der Hand hatte sie auf die beiden Wiegen gezeigt, in denen die kleine Flora und der kleine Fedor schliefen. «Die Kinder sind nun mehr als ein Jahr alt. Sie fangen schon an zu laufen. Es wird Zeit für ein neues Haus.»

Der Richter hatte die Arme hochgerissen. «Ein größeres Haus? Wovon sollen wir das bezahlen? Hier wohnen wir billig und sauber. Die Gegend ist nicht die schlechteste, die Wände sind weder feucht noch schimmelig, und der Kamin zieht gut ab.»

Hella verschränkte kampfbereit die Arme vor der Brust. «Trotzdem! Das Haus ist zu klein. Wo sollen die Kinder schlafen? Sie brauchen eine eigene Stube. Und später dann sogar zwei. Einen Jungen und ein Mädchen können wir nicht ewig in eine einzige Kammer sperren. Und dann das Kindermädchen. Es braucht auch eine Kammer.»

«Wir haben doch gar kein Kindermädchen», stellte Richter Blettner fest.

«Eben! Wir haben nicht einmal ein Kindermädchen. Alles mache ich alleine. Und da willst du mir nicht einmal ein größeres Haus gönnen.» Hella schob ihren Busen mit den Armen noch ein Stück höher, und fast sah es aus, als wollte sie mit dem Fuß aufstampfen. Richter Blettner schaute sie verblüfft an. «Das begreife ich nicht», gab er zu. «Wozu brauchen wir eine Kammer für ein Kindermädchen, wenn wir doch gar kein Kindermädchen haben?»

Hella stieß laut die Luft aus. «Das ist es ja gerade. Eben weil wir kein Kindermädchen haben, ist das neue Haus ja so dringend.»

Der Richter schüttelte den Kopf. Er verstand seine Frau wirklich nicht, aber das war an sich nichts Neues. Hella neigte zu einer Art der Argumentation, der der Richter einfach nicht folgen konnte. Sie kam ihm nicht gerade logisch vor, und genau das musste er Hella jetzt mitteilen. «Sieh mal, mein Liebelein, wenn wir kein Kindermädchen haben, dann brauchen wir auch keine Kammer für sie. Und wenn wir keine zusätzliche Kammer brauchen, dann brauchen wir auch kein neues Haus.»

Hella schob trotzig die Unterlippe vor. «Siehst du, jetzt sagst du es selbst. Ich muss auf ein Kindermädchen verzichten, und ein neues Haus bekomme ich auch nicht. Ich bin sozusagen zweimal betrogen.»

«Aber wieso denn?» Der Richter breitete hilflos die Arme aus. «Alles bleibt einfach, wie es ist. Wir sind doch zufrieden, oder nicht?»

«Du vielleicht. Ich aber brauche mehr Platz. Die Kinder brauchen mehr Platz. Und wir brauchen ein Kindermädchen.»

Blettner zog die Augenbrauen hoch. «Du willst also ein neues Haus und noch dazu ein Kindermädchen?», wollte er wissen.

«Nein, nur ein neues Haus. Ich verzichte auf ein Kindermädchen, damit wir uns das neue Haus leisten können.» An dieser Stelle gab Heinz Blettner auf. Die Rede seiner Frau verwirrte ihn, und das ständige Nachfragen brachte auch keine Klarheit, also fasste er nur zusammen, was er zu verstehen glaubte: «Weil du also kein Kindermädchen hast, möchtest du ein neues Haus. Und du meinst, dass wir uns das leisten können, eben weil wir kein Kindermädchen bezahlen müssen. Ist das so?»

Hella nickte erfreut und löste die Arme. «Genau. Das hat ja ein Weilchen gedauert, bis du es verstanden hast. Dabei ist doch alles ganz klar.»

Für Blettner fühlte es sich alles andere als klar an, aber er hasste es, mit Hella zu streiten. «Wollen wir nicht wenigstens noch ein Jahr warten? Ich meine, die Kinder sind ja noch so klein. Sie werden ganz sicher ein weiteres Jahr mit bei uns schlafen können.»

Wieder schob Hella die Unterlippe vor. Kein gutes Zeichen, fand Blettner. «Gut, wie du willst. Aber dann kannst du die ehelichen Pflichten in den Kamin schreiben.»

«Aber wieso denn das jetzt?» Blettner verstand die Welt nicht mehr. «Was hat denn das eine mit dem anderen zu tun?»

«Alles. Bisher waren die Kinder noch Säuglinge. Jetzt aber beginnen sie, die Welt zu verstehen. Da können wir uns als ihre Eltern nicht des Nachts neben ihren Bettchen vergnügen. Sie bekommen ja alles mit. Hätten wir ein Kindermädchen, das in einer Kammer bei ihnen schläft, wären wir ganz ungestört.»

«Augenblick, Augenblick!» Richter Blettner rieb sich die Schläfen. Heftiges Kopfweh überkam ihn. «Heißt das, wenn ich kein neues Haus miete oder kaufe, dann gibt es keine nächtliche Liebe mehr?»

«Genau. Ich dachte schon, du kapierst es nie.»

Das tat der Richter auch nicht. Mit jedem neuen Satz verstand er seine Frau weniger. Jetzt griff er zum letzten Mittel: «Sollten wir nicht erst deine Mutter fragen, was sie dazu meint? Immerhin hat sie mit der Kindererziehung mehr Erfahrung als du und …»

«Auf gar keinen Fall», schnitt Hella ihm das Wort ab. «Über solche Dinge rede ich nicht mit meiner Mutter.»

Dem Richter schwirrte der Kopf, die Schmerzen hämmerten von innen gegen seine Schläfen. «Über was für Dinge?»

«Über das, was im Schlafzimmer vor sich geht.»

«Ich denke, da geht nichts mehr vor sich.»

«Ohne neues Haus nicht.»

Jetzt gab er sich geschlagen. «Ich werde mich umhören», versprach er und hoffte, dass seine Kopfschmerzen alsbald besser würden. Hella trat hinter ihn, massierte mit ihren weichen, warmen Händen den Nacken und die Schultern ihres Ehemannes und schnurrte ihm Liebeleien ins Ohr. Darauf ging Blettner auf der Stelle und – oh, Wunder – schmerzfrei ein. Er nahm seine Eheliebste auf den Arm und trug sie ins Schlafzimmer. Danach aber lag er schlaflos und suchte noch einmal den Sinn hinter Hellas Anliegen. Darüber schlief er ein und erwachte am nächsten Morgen wie gerädert. Und jetzt hockte er in seiner Stube des Malefizamtes und hatte noch immer keine genaue Ahnung, was er und Hella gestern eigentlich besprochen hatten. Nur eines war ihm klargeworden: Er musste sich um ein neues Haus kümmern. Und das, obwohl er sich in seinem derzeitigen Zuhause rundherum wohl fühlte.

«Schreiber? Weißt du, ob irgendwo ein Haus leer steht? Ich meine, ein günstiges.»

Der Schreiber verzog ein wenig hämisch den Mund. «Im Augenblick nicht, Richter. Aber der nächste Mord kommt bestimmt.»

Blettner holte tief Luft, um dem Schreiber verbal das Maul zu stopfen, doch in diesem Augenblick kam der Zweite Bürgermeister der freien Reichsstadt Frankfurt, Schultheiß Krafft von Elckershausen, zur Tür hereingestürmt.

«Richter», keuchte er. «Ich habe ein Problem, bei dem Ihr mir helfen müsst. Es geht um meine Frau.»

Er ließ sich in den hohen gepolsterten Lehnstuhl fallen, den er extra für seine Besuche bei Richter Blettner angeschafft hatte, und lehnte sich zurück.

Der Richter unterdrückte einen tiefen Seufzer. Immer wenn Krafft von Elckershausen sich persönlich in die Richterstube begab, lauerte der Ärger gleich um die Ecke. «Was gibt es denn?», fragte er, wollte es aber eigentlich überhaupt nicht wissen.

«Die Familie meiner Frau treibt doch Handel mit Florenz und Straßburg. Sie haben dort sogar Niederlassungen», begann der Schultheiß.

«Ich weiß.» Blettner nickte. Jeder in der Stadt wusste, wieso die von Elckershausen eine der reichsten Familien Frankfurts waren. Sie waren die Ersten gewesen, die im großen Stil Handel mit den Florentinern getrieben hatten, und das schon vor drei oder vier Generationen. Ja, ein Teil der Familie war mittlerweile schon mehr italienisch als deutsch, ein anderer Teil der Familie hatte sich dauerhaft in Straßburg niedergelassen.

«Ja. Gut. Und dort hat meine Frau einen Neffen. In Straßburg, meine ich.»

Der Richter stöhnte innerlich auf. Dieses Mal war also der Neffe der Schultheißin in Schwierigkeiten, und er musste sich bestimmt wieder etwas einfallen lassen, um den jungen Mann zu retten. «Was hat er angestellt?»

«Wie? Angestellt? Nichts. Das heißt, bisher noch nichts. Aber ich rechne mit dem Schlimmsten.»

Jetzt konnte Blettner den Seufzer doch nicht mehr unterdrücken. «Schreiber, hole bitte eine Kanne Wein aus dem Ratskeller», befahl er, weil er ahnte, dass er schon bald dringend eine Stärkung brauchen würde.

«Was ist das Schlimmste?»

«Nun», Krafft von Elckershausen stockte, dann beugte er sich zum Richter vor und flüsterte: «Er will in Frankfurt eine Bank gründen.»

Blettner hatte mit allem gerechnet: Mord, Totschlag, Notzucht, Raubüberfall. Aber was der Schultheiß da sprach, übertraf seine schlimmsten Befürchtungen.

«Eine Bank? Haben wir in Frankfurt nicht schon genug Ärger?», wollte Blettner vom Zweiten Bürgermeister wissen. «Außerdem gab es in Frankfurt schon einmal eine Bank. Ich habe es in den Annalen der Stadt gelesen. 1402 wurde sie gegründet, ein Jahr später dreigeteilt und schon bald wieder aufgelöst. Banken werden in Frankfurt nicht gebraucht. Wir haben schließlich die Geldwechsler.»

«Das weiß ich selbst, aber es nützt nichts. Die Meine will, dass wir eine Genehmigung beschaffen. Und in dieser Sache müsst Ihr mir helfen. Es wird doch bestimmt Verordnungen für diese Dinge geben. Und am Geld soll es nicht liegen …»

Der Richter runzelte die Stirn, er wusste nur zu gut, was der Schultheiß da andeutete. «Das geht nicht so einfach. Das wisst Ihr.»

«Eben! Deshalb brauche ich Euch ja so dringend.»

Der Richter überlegte ganz kurz, ob er im Gegenzug für den unerhörten Gefallen, den er gleich angetragen bekommen würde, ein größeres Haus verlangen sollte, aber er verwarf den Gedanken. Erst mal anhören, was genau von Elckershausen wollte.

«Ja?»

«Was, ‹ja›?»

«Was genau soll ich für Euch tun?»

«Mir helfen. Was denn sonst?»

Allmählich fragte sich Heinz Blettner, ob sein Verstand nachließ. Gestern hatte Hella in Rätseln gesprochen, heute tat es der Schultheiß. «Ich meine: Wollt Ihr, dass er die Bank gründet, oder sollen wir es verhindern?»

Krafft von Elckershausen kratzte sich am Kinn. «Gute Frage. Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Wenn wir die Bank verhindern, kriege ich es mit der Meinen zu tun. Markus ist nämlich ihr Lieblingsneffe. Verhindern wir es nicht, dann ist sie zwar glücklich, aber die Stadt könnte ein Problem bekommen. Die Kaufleute und Patrizier warten sicher nicht auf einen Fremden, der hier so mir nichts, dir nichts eine Bank gründet. Die Kaufleute regeln ihre Geldangelegenheiten recht gerne allein. Kann sein, dass wir von dieser Seite Feuer kriegen.»

«Wenn Ihr selbst nicht wisst, was Ihr wollt, was wollt Ihr dann von mir?», wollte der Richter wissen.

«Eine Lösung!» Krafft von Elckershausen schrie beinahe, doch zum Glück kam soeben der Schreiber mit dem Wein zurück. Er goss seinen beiden Vorgesetzten die Becher randvoll und zog sich hernach still in seine Schreibecke zurück.

Blettner kratzte sich am Kinn. «Eine Bank, eine Bank», murmelte er vor sich hin. Es gab bereits ein einigermaßen funktionierendes Kreditwesen. Und dazu die Wechselstuben auf dem Römer, eine Goldwaage, und drüben, bei den Deutschherren in Sachsenhausen, befand sich sogar eine städtische Münze.

«Wie hat er sich das denn vorgestellt? Der Neffe, meine ich.»

«Er sagt, er braucht nur ein Kontor. Aber das ziemlich zentral.»

«Womit will er noch handeln?»

«Das ist es ja eben. Mit nichts. Er sagt, er braucht nur einen Tisch und eine Bank, ein paar angespitzte Federn, einen Abakus und ein großes Kontobuch.»

«Einen Abakus? Eine Rechenmaschine, wie die Geldwechsler sie haben?»

«Ja, genau. Mehr braucht man nicht, um eine Bank zu gründen.»

«Das klingt eigentlich mehr nach einem Geldverleiher. Und davon haben wir in der Judengasse weiß Gott genug. Und überhaupt ist diese Tätigkeit einem Christenmenschen gar nicht so ohne weiteres gestattet. Wer Geld verleiht, nimmt Zinsen. Und Zinsen sind einem guten Christen verboten.»

«Ich weiß, ich weiß. Genau das ist ja das Problem.»

Der Schultheiß wirkte wirklich ratlos, doch dann hellte sich sein Gesicht mit einem Schlag wieder auf. «Ich weiß es, Richter. Wir werden Jutta zu Hilfe nehmen. Sie wird meinem Neffen bei seiner Bank zur Seite stehen. Sie kennt sich aus, ist in Frankfurt bekannt. Gleich sollt Ihr losgehen, Richter, und die Jutta davon unterrichten.»

Auch das noch, dachte Blettner und war ganz sicher, dass ihm die beste Freundin seiner Schwiegermutter Gustelies, eben die Geldwechslerin Jutta, den Marsch blasen würde, käme er mit diesem Anliegen. «Und wenn sie nicht will, die Jutta?»

«Warum sollte sie nicht wollen?»

«Nun, sie ist ihre Unabhängigkeit gewohnt.»

«Ach, was», winkte der Schultheiß ab.» «Ihr wird sicher die Ehre, eine richtige Bank mit zu begründen, viel lieber sein, als viele weitere Jahre in ihrer zugigen Wechslerbude zu hocken. Ich jedenfalls würde dieser Ehre den Vorzug geben.»

Er erhob sich siegessicher und deutete mit dem Zeigefinger auf den Richter. «Am besten geht Ihr gleich einmal los. Es wäre gut, wenn ich meiner Gattin heute Abend günstige Nachrichten mitbringen könnte.» Mit diesen Worten ging er, und Blettner sah ihm nach und fragte sich, ob der Schultheiß wohl mehr Angst vor seiner Frau hatte als vor all den anderen Dingen, mit denen er täglich zu tun hatte. Noch nie hatte sich Krafft von Elckershausen vor einem Mörder gefürchtet. Und bei den Ratsversammlungen widersprach er jedem heftig und laut. Nur wenn seine Frau ins Spiel kam, wurde er kleiner und irgendwie blasser. Blettner kicherte, doch dann dachte er an Hella und daran, dass er sich sehr bald um ein neues Haus kümmern musste. Und zum ersten Mal in seinem Leben fragte er sich, ob die Macht des schwachen Geschlechts nicht viel größer war als gemeinhin angenommen.

Kapitel 2

Missmutig stapfte Richter Heinz Blettner über den Römer, auf dem heute Markt abgehalten wurde. Das Kopfsteinpflaster war ein wenig schmierig vom nächtlichen Regen, und auch jetzt noch hingen dickbäuchige Wolken über den Dächern der Stadt. Von drüben, von der Fleischschirn, trieb ihm der Geruch von frischem Blut und Schlachtabfällen entgegen. Eben passierte er eine Garküche, die den Duft von Schmalzkringeln um sich verbreitete, und vom Fluss her mischte sich der Geruch fangfrischen Fischs darunter. Um ihn herum brüllten die Marktweiber ihre Angebote in die Welt, Kutscher fluchten, Kinder heulten, Bettler klapperten mit ihren Büchsen, zwei Katzen kreischten beim Streit um einen Fischkopf, und die Mägde hatten sich am Brunnen versammelt, die Weidenkörbe zu ihren Füßen, und tratschten und lachten. Blettner schob sich durch das Gewühl und hatte den Eindruck, dass der Marktlärm heute ein anderer war als sonst. Irgendwie schriller, empörter. Aber dann glaubte er, dass es an seiner Stimmung lag, die Krafft von Elckershausen mit seinem Ansinnen noch tiefer in den Keller hatte sacken lassen. Jetzt rempelte ihn auch noch ein Wasserverkäufer an und vergoss einen Teil seines Eimerinhaltes auf Blettners Rock. «Tölpel, verdammter, kannst du nicht aufpassen?» Der Mann zuckte mit den Schultern und ging weiter, schenkte mit einer Kelle aus dem Wassereimer aus und steckte die Kupfermünzen in seine Wamstasche. Blettner aber war sauer. Er machte auf dem Absatz kehrt und beschloss, erst einmal in die Ratsschänke zu gehen, bevor er den Auftrag des Zweiten Bürgermeisters erfüllte. Im Ratskeller traf er auf Bruder Göck. «Was machst du denn hier um diese Zeit?», wollte der Richter wissen, der sich insgeheim schon auf eine kleine, schweigsame Auszeit gefreut hatte.

«Ich ersäufe meinen Kummer», teilte der Antoniter mit und winkte mit dem leeren Becher nach dem Schankmädchen. Richter Blettner setzte sich ihm gegenüber und bestellte eine kleine Kanne Rotwein. «Was für einen Kummer?»

«Die Welt ist aus den Angeln, mein Freund. Und alles wird mit jedem Tag schlimmer.»

«Du hörst dich schon an wie Pater Nau.»

«Tja, er hat eben recht, das ist ja das Schlimme. Ich werde versetzt. Schon sehr bald muss ich ins Mutterkloster nach Grünberg. Man erwartet mich dort dringend.»

«Oh, oh!», machte der Richter und stieß seinen Weinbecher gegen den des Mönches. Er trank, wischte sich über die Lippen, schielte nach dem Schankweib, das seine Brüste nur lose im Mieder geschnürt hatte. «Da wird der Pater aber staunen.»

Bruder Göck winkte ab. «Er hat mir schon die Ohren vollgejammert. Erst verlässt ihn Gustelies, dann auch noch ich.»

Richter Blettner nickte. «Ja, er war wohl noch nie ganz allein.»

Beide tranken, starrten trübsinnig in ihre Weinbecher. Dann erhob sich der Richter. «Ich muss weiter.»

«Hm.»

«Oder ist noch was?»

Der Antoniter schaute derart kläglich zum Richter auf, dass er noch einmal nachfragen musste. «Ist noch was?»

Bruder Göck nickte.

Blettner seufzte. «Und was?»

Der Antoniter blickte sich nach allen Seiten um, aber um diese Zeit war die Ratsstube nur spärlich besucht. «Ich muss eine Übergabe der Bestände auf dem Antoniterhof machen.»

«Ja, und? Das ist doch üblich, oder nicht?»

Bruder Göck seufzte. «Mir fehlen zehn Fässer Wein.»

«Zehn Fässer?» Der Richter kniff die Augen zusammen, und Bruder Göck nickte betrübt. «Wo sind die hin?»

«Da!» Bruder Göck klopfte sich auf den Bauch.

«Schöner Mist», bestätigte Richter Blettner. «Wo willst du die jetzt herkriegen?»

«Das ist es ja. Ich weiß es einfach nicht. Mönche haben kein Geld. Und das, was in der Hofkasse ist, wird von Bruder Anselm überwacht. Und zwar mit Argusaugen.»

«Wie viel sind sie denn wert, die zehn Fässer?»

«Knapp vierzig Gulden insgesamt. Und ich habe noch genau vier Wochen, um das Geld zu beschaffen. Sag, kannst du mir nicht etwas leihen?»

Blettner schüttelte den Kopf. «Kann ich nicht. Selbst wenn ich es wollte. Hella will unbedingt ein neues Haus. Und von einer Kinderfrau war auch die Rede. Bei uns ist derzeit nichts zu holen. Tut mir wirklich leid.»

«Ich dachte es mir schon.» Bruder Göck nickte.

Der Richter rief nach dem Schankmädchen und wollte seine Zeche bezahlen. Aber das Mädchen winkte ab. «Geht heute aufs Haus. Der Wirt hat’s so bestimmt.»

«Warum das denn?», wollte Blettner wissen. «Das ist ja hoffentlich kein Bestechungsversuch. Schließlich bin ich Richter des Rates.» Er überlegte, ob in seinem Aktenberg auf dem Schreibtisch etwas über den Wirt der Ratsstube zu finden sein könnte, aber ihm fiel nichts ein.

Das Schankmädchen zuckte mit den Schultern und sah gleichgültig zu, wie der Richter trotz allem ein paar Kupfermünzen auf den Tisch legte. «Die werden wohl da liegen bleiben», erklärte sie. «Ich habe die Anweisung, von Euch nichts zu nehmen.»

Schon schnellte eine Hand über den Tisch und grabschte nach dem Geld.

«Nein, Bruder Göck. Das ist nicht für dich. Das Geld bekommt der Wirt.» Richter Blettner sprach es, schlug noch einmal mit der Hand auf die rohe Holzplatte, dann erhob er sich und verließ die Ratsstube. Er sah nicht mehr, wie das Schankmädchen und Bruder Göck sich die Kupfermünzen teilten.

Als er wieder am Tageslicht war, schien ihm, als hätte sich der Marktlärm noch verstärkt. Die Verkäufer schrien, als würden sie dafür bezahlt, die Mägde kreischten, wenn ihnen ein Schlachter ein Ochsenauge vor die Füße warf. Ein räudiger Köter zerrte eine tote Ratte in den Rinnstein, und vor dem Haus der Gesellschaft zur Alten Limpurg wurden Weinfässer mit viel Getöse abgeladen. Richter Blettner beschirmte die Augen, damit er von der Sonne, die eben durch eine Wolke brach, nicht geblendet würde, und begab sich zur Geldwechselstube von Jutta Hinterer.

«Du hier?», wollte die Geldwechslerin, die in einer einfachen Bretterbude in der Nähe der Nikolaikirche hockte, von ihm wissen.

«Ich komme dienstlich», erklärte Blettner und zog sein Wams stramm.

«Dienstlich? Habe ich was verbrochen?»

«Nein. Hast du nicht. Der Schultheiß schickt mich.»

«Krafft von Elckershausen? Was will er dieses Mal?»

Der Richter druckste ein wenig herum, schließlich kratzte er sich am Kinn und fragte: «Sag mal, wie geht es dir eigentlich?»

Jutta Hinterer runzelte misstrauisch die Stirn. «Das fragst du doch sonst nie. Aber danke. Mir geht es gut. Mir geht es so, wie es mir immer geht. Aber bald kommen die ersten Messfremden, und ich bin jetzt schon gespannt, wie sich die Wechselkurse bis dahin gestalten.»

«Du weißt recht viel über das Bankgeschäft, oder?»

Jutta zog die Augenbrauen noch höher. «Ich mache diese Arbeit schon seit zwanzig Jahren. Es wäre ein Jammer, wenn ich nicht wüsste, wie Bankgeschäfte gehen.»

«Sag, wärst du in der Lage, eine eigene Bank zu gründen?»

«Warum soll ich das wollen? Eine Geldwechselstube ist wie eine Bank.»

«Und gibst du auch Kredite?»

«Jetzt langt es. Du kommst hier an, fragst mich nach meinen Geschäftspraktiken und willst mir nicht erklären, warum du das alles wissen willst. Entweder du lässt jetzt auf der Stelle die Katze aus dem Sack, oder unser Gespräch ist beendet.»

Der Richter seufzte, angelte nach einem Schemel und setzte sich. «Krafft von Elckershausen. Der Neffe seiner Frau will in Frankfurt eine Bank gründen. Und dabei braucht er Hilfe. Der Schultheiß hat dabei an dich gedacht.»

«Und wie hat er sich das vorgestellt?» Jutta verschränkte die Arme vor der Brust.

«Gar nichts hat er sich vorgestellt. Er ist einfach gekommen – wie immer – und hat mir den Auftrag erteilt, dem Neffen der werten Gattin unter die Arme zu greifen.»

Jutta schüttelte den Kopf. «Mein Geschäft ist nicht so einfach, wie du denkst.» Sie deutete auf ein Holzkästchen mit unterteilten Fächern, in denen verschiedene Münzen lagen. «Das sind nur ein paar der Währungen, die gerade im Umlauf sind. Siehst du? Rheinische Gulden, ungarische und spanische Dukaten, Salzburger Dukaten, Sonnenkronen, Pistolen von Kronengewicht, Philippstaler, Reichstaler und Guldengroschen.»

«Ja, und?»

«Die Leute kommen mit ungarischen Dukaten und wollen sie in Salzburger Dukaten umwechseln, um ihre Messeschulden zu bezahlen. Du musst für jede Währung den Wechselkurs wissen. Na, Richter, wie viele Salzburger Dukaten bekommt man für zehn ungarische? Weißt du das?» Sie nahm ein paar Geldstücke in die Hand und klimperte damit.

«Darf ich vielleicht einmal hier durch, oder wird der Tag des Herrn mit Geschwätz vertändelt?» Ein dicker Dominikanermönch schubste den Richter fast vom Schemel.

«Sie wünschen?», fragte Jutta.

Der dicke Mönch nestelte umständlich in seiner Tasche herum und knallte dann ein paar Rheinische Goldgulden auf den Tisch. «Was sind die wert?», wollte er wissen.

«In welcher Währung?»

«Reichstaler natürlich.»

Jutta runzelte die Stirn, schob ein paar Kugeln an ihrem Abakus hin und her und erwiderte dann: «Der Rheinische Goldgulden ist heute 20 und einen halben Batzen oder 82 Kronen wert. Der Reichstaler steht auf 18 und einen halben Batzen oder 74 Kronen.»

Der Mönch verzog verärgert das Gesicht. «Was?», brüllte er so laut, dass es über den ganzen Platz hallte. «Der Rheinische nur 82 Kronen? Da habt Ihr bestimmt ein bisschen davon abgezwackt für Euch.»

Jutta zuckte bei dem Gebrüll gleichgültig mit den Schultern. «Wenn es Euch bei mir nicht passt, so könnt Ihr gerne woandershin gehen.» Sie deutete mit der rechten Hand hinter ihren Rücken. «Vielleicht in die Judengasse? Die Geldwechsler dort rechnen ein bisschen anders als wir.»

«Halsabschneider», schrie der Mönch. «Alle miteinander. Was glaubst du denn, Weib, wo ich gerade herkomme. In der Judengasse wollen sie mir nur 80 Kronen auf den Gulden geben.»

In der Zwischenzeit hatten sich zwei Büttel, die eigentlich das Markttreiben beobachten sollten, eingefunden. Der eine schlug sich mit der Faust in die bloße Hand und fragte: «Gibt es Ärger?»

Der dicke Mönch plusterte sich noch weiter auf. «Und ob. Die da», er zeigte mit dem Finger auf Jutta, «ist eine Betrügerin. Noch gestern hätte ich in Mainz 84 Kronen auf den Gulden bekommen, heute will sie mir nur noch 82 Kronen geben. Das ist Betrug.»

«Weib, was hast du dazu zu sagen?» Der Büttel baute sich vor der Geldwechselbude auf.

«Nichts habe ich zu sagen», erwiderte Jutta kühl. «Der Mann ist ja nicht gezwungen, sein Geld bei mir zu wechseln. Wenn ihm meine Kurse nicht passen, soll er doch woandershin gehen.»

«Gab es bei Euch nicht schon letzte Woche Geschrei?», fragte der Büttel lauernd.

«Ja, gab es. Hier gibt es beinahe jeden Tag Zank und Streit. Wenn nicht bei mir, dann bei jemand anderem.»

Der Büttel beugte sich tief in Juttas Bude hinein und flüsterte: «Wir könnten Euch solche Kunden vom Hals halten. Ein paar Kronen hin und wieder, und Ihr wärt allen Ärger los.»

Jutta erhob sich und raunte dem Büttel recht laut ins Ohr: «Wenn du denkst, Stadtknecht, dass du mich erpressen kannst, dann bist du an die Falsche geraten. Ich habe dir schon hundertmal gesagt, dass es bei mir nichts zu holen gibt.»

Der Büttel schrak zurück. «Nun, dann muss ich mir überlegen, ob ich die Angelegenheit nicht dem Richter übergebe. Es kann ja durchaus sein, dass hier wirklich ein Betrug vorliegt.»

Da begann Jutta Hinterer zu lachen. Sie warf den Kopf in den Nacken und brüllte los, schlug sich dabei auf die Schenkel, wischte sich die Tränen von den Wangen und japste nach Luft.