12,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €

Mehr erfahren.

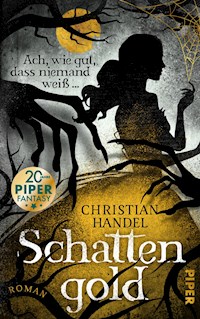

- Herausgeber: Piper ebooks

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Deutsch

Von einem verhängnisvollen Pakt mit einem furchteinflößenden Dämon!

Drei Dinge muss Farah ihren Eltern versprechen: Iss nie etwas, das dir Feen anbieten. Verrate ihnen nicht deinen Namen. Und am wichtigsten: Lass dich unter keinen Umständen auf einen Handel mit dem Dunklen Volk ein. In diesem Sommer wird Farah jedes einzelne dieser Versprechen brechen.

Mit der düster-atmosphärischen Neuerzählung des Märchens »Rumpelstilzchen« entführt Christian Handel in ein Königreich voller finsterer Feenwesen und Dämonen. Furchteinflößend, schauerlich und wunderschön zugleich!

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Inhalt

Inhaltsübersicht

Cover & Impressum

Widmung

Teil 1

Gold

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Teil 2

Schatten

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

Epilog

Danke an …

Buchnavigation

Inhaltsübersicht

Cover

Textanfang

Impressum

Für Julia, die Fee, die mich in den Märchenwald begleitet und mir dort wunderbare Plätze gezeigt hat. Und die mir geholfen hat, sicher wieder herauszukommen.

Teil 1

Gold

1

Schatten auf dem Wasser

Der Geist meiner Mutter lebte an einem kleinen Weiher mitten im Firnwald, direkt an der Grenze zum Feenreich. Im Schutz der Trauerweiden, die das Wasser am nördlichen Ufer säumten, hatte mein Vater sie vor vielen Jahren bestattet. Seither war er kein einziges Mal hierher zurückgekehrt.

Berit hatte mir den Weg gezeigt, widerwillig zunächst, weil das Betreten des Firnwalds verboten war. Erst nach langem Betteln und Flehen, nach vielen Tränen und nach der Drohung, ich würde mich auf eigene Faust auf die Suche machen, hatte ich sie überzeugen können, mich zu dem versteckt gelegenen Seerosenweiher zu führen. Im Gegenzug hatte ich versprechen müssen, vorsichtig zu sein, nie zu lange zu bleiben und niemals nachts den Weiher zu besuchen, denn das war die Zeit der Feen. Und nichts, was die Wälder durchstreifte, kein Wolf, kein Wildschwein und kein Bär, war so gefährlich wie ein Feenwesen – egal, ob es sich dabei um einen Angehörigen des Dunklen Volkes handelte oder des Lichten. Niemals hatte ich bisher eines dieser Versprechen gebrochen.

Berit kümmerte sich seit dem Tod meiner Mutter um mich, sie hatte mir beigebracht, wie man kochte, stickte und nähte und welche Pilze, Beeren und Kräuter genießbar waren. Sie hatte mir Geschichten erzählt, mich gelehrt, wie man sich vor Feenwesen schützte, und meine Tränen getrocknet, wenn ich wieder einmal vor Vater aus der Mühle geflüchtet war.

Ich liebte Berit, die schon meine Mutter großgezogen hatte, doch ich fragte mich oft, wie mein Leben wohl verlaufen wäre, wenn Mutter nicht so früh von uns gegangen wäre. Ich vermisste eine Frau, an die ich mich kaum erinnern konnte. Einzig ihr eigentümlicher Geruch nach süßem Geißblatt und würzig-herbem Wacholder hatte sich in mein Gedächtnis eingebrannt. Vielleicht zogen mich deshalb der kleine Seerosenweiher und das alte Grab magisch an. Hier fühlte ich mich meiner Mutter nah, vor allem in den frühsommerlichen Abendstunden, wenn der Wind die Blüten des Weißdorns wie Schneeflocken über das Wasser wirbelte und die purpurfarbenen Geißblattblüten ihren schweren Geruch verströmten.

Wenn ich dann die Augen schloss und mein Gesicht dem Abendhimmel entgegenstreckte, fühlte es sich so an, als würde sie mir sanft mit den Fingerkuppen über die Wangen streicheln. Dann erlaubte ich es mir, für eine Weile nicht an die Arbeit in der Mühle zu denken, an die Trunksucht meines Vaters oder an die Sorgen, die ich mir um meinen kleinen Bruder Thomas machte. Diese Zeit gehörte nur mir, Farah, und wenn ich dann trotz Berits Warnungen heimlich davon träumte, einem vom Lichten Volk zu begegnen, was machte das schon?

Und schließlich waren da noch die kleinen Goldmünzen, von denen ich je eine am Tag vor jedem Neumond fand – auf dem flechtenüberwucherten Stein in der Nähe von Mutters Grab.

Dutzende dieser schimmernden Münzen hatte ich in den letzten Jahren dort aufgelesen und ich hütete diesen kleinen Schatz wie meinen Augapfel. Ich erzählte niemandem davon. Berit hätte mich geschimpft und gewarnt, dass er sicher das Geschenk eines Feenwesens war und ich eines Tages den Preis dafür würde zahlen müssen. Thomas hätte mich dazu überredet, die Münzen zusammen mit ein paar Vorräten in einen Lederbeutel zu packen und mit ihm zu verschwinden. Und unser Vater hätte das Geld sicher im Wirtshaus versoffen.

Ich wusste nicht, was ich mit den Münzen machen sollte, aber ich war mir sicher, dass ich sie eines Tages brauchen würde. Vor den Feen und ihren undurchsichtigen Spielen hatte ich keine Angst. Ich glaubte nicht, dass die goldglänzenden Geldstücke von einer dieser Kreaturen stammten – sondern von meiner Mutter, die auch all die Jahre nach ihrem Tod noch ihre schützende Hand über mich hielt.

Wie recht ich damit hatte. Und wie schrecklich ich mich doch gleichzeitig irrte.

»Heute ist ein guter Tag«, erzählte ich Mutter, als ich mich unter den tief hängenden Ästen der Trauerweide auf einem weichen Kissen aus Moos niederließ. Ich berührte vorsichtig den Boden, unter dem sie beerdigt lag. Seltsamerweise wuchs nur Gras an dieser Stelle, kein anderes Pflänzchen, und das, obwohl um die Grabstätte herum zahlreiche Blumen wucherten: Schwertlilien und Schneerauten, Rittersporn und Sonnenhut. Zwischen den Weidenwurzeln streckten Ringelblumen ihre leuchtenden Köpfchen aus der Erde. Mutter brauchte keine Schnittblumen, die ohnehin bald welk würden. Stattdessen brachte ich ihr Neuigkeiten.

»Gestern habe ich den ersten Kopfsalat des Jahres geerntet. Mira hat uns endlich das Geld für den Wollschal vorbeigebracht, den ich ihr im letzten Herbst verkauft habe. Und Vater und Thomas haben sich heute noch kein einziges Mal gestritten.«

Bisher zumindest. Die Sonne stand noch hoch und in den zurückliegenden Wochen war kaum ein Tag vergangen, an dem mein Vater und mein Bruder nicht aneinandergeraten waren. Mit Vater umzugehen war nicht leicht, aber ich musste zugeben, dass Thomas in der letzten Zeit ebenso verantwortlich war für das angespannte Verhältnis zwischen den beiden. Mein sonst so friedliebender Bruder fuhr bei der geringsten Kleinigkeit aus der Haut.

»Ich wünschte, Vater wüsste, weshalb Thomas das Herz so schwer ist«, gestand ich Mutter leise. »Aber es liegt an ihm, sein Geheimnis zu teilen, nicht an mir.«

Der Duft von Wacholder und – obwohl es dafür eigentlich noch zu früh am Tag war – Geißblattblüten stieg mir in die Nase. Ich blickte hinüber zu dem Vorhang aus Weidenzweigen, die sanft in einer unsichtbaren Brise hin- und herschwangen. Doch die geheimnisvolle Nebelgestalt, die manchmal im Schatten der Bäume auftauchte, zeigte sich nicht. Einzig Mutters Duft hüllte mich ein wie ein schützender Schleier.

Ich lächelte und berührte das silberne Medaillon mit ihrem Bild, das ich an einer Kette um den Hals trug. Das Schmuckstück und der Ring an meinem Finger hatten ihr gehört, und neben meinen Erinnerungen waren sie alles, was mir von ihr geblieben war. Warum sich ihr Geist manchmal zeigte, meist jedoch unsichtbar blieb, wusste ich nicht. Sie sprach auch nie mit mir, sondern lauschte nur meinen Sorgen und Nöten und hütete meine Geheimnisse, die großen und die kleinen. Auch Thomas’ Geheimnis hatte ich ihr flüsternd anvertraut. Weil es niemanden gab, mit dem ich sonst darüber reden konnte, ich hatte es ihm versprochen. Doch eines Tages war die Last für mich zu groß geworden, um sie allein zu tragen.

Meine tote Mutter war eine gute Zuhörerin.

»Er wird darüber hinwegkommen.« Wie mit den Zacken eines Kamms fuhr ich mit den Fingern durch das kräftig grün leuchtende Gras. »Mit der Zeit.« Jedenfalls hoffte ich das. »Er wird jemanden finden, der ihn aufrichtig liebt, nicht wahr?«

Die Blätter in den Baumkronen begannen miteinander zu wispern. Falls sie mir allerdings etwas sagen wollten, so verstand ich ihre Sprache nicht.

Das war vielleicht auch gar nicht nötig. Meine Hände kribbelten vor Aufregung, als ich den Leinenbeutel, den ich über der Schulter trug, fester an mich drückte.

Schafgarbe und Bilsenkraut? Berit hatte mich mit hochgezogener Augenbraue skeptisch gemustert, als ich sie gestern um die Pflanzen gebeten hatten. Du wirst doch keine Dummheiten machen?

Nein, hatte ich ihr versichert und sie daran erinnert, dass sie sich auf mich verlassen konnte.

Mit einem Zungenschnalzen hatte sie mir die getrockneten Pflanzen schließlich ausgehändigt. Du bist alt genug, um deine eigenen Entscheidungen zu treffen, hatte sie gesagt und ich sie daraufhin fest umarmt, dankbar dafür, dass sie mir half – und keine weiteren Fragen stellte.

»Die Schafgarbe und das Bilsenkraut sind nicht für mich«, erklärte ich Mutter. »Sie sind für Thomas.«

Jedenfalls redete ich mir das ein. Mir war die Liebe egal. Ich konnte der Mühle ohnehin nicht den Rücken kehren und schon gar nicht Vater. Er würde niemals ohne mich zurechtkommen und mir machte es nichts aus, unverheiratet zu bleiben. Berit war das beste Beispiel dafür, dass ein Leben ohne Mann nicht das schlechteste Los war, das einen treffen konnte.

Entschlossen rappelte ich mich auf, richtete Kleid und Stoffbeutel und teilte die Weidenzweige mit den Händen, um zwischen ihnen hindurch zurück auf die Lichtung zu schlüpfen. Es war Zeit für einen kleinen Zauber.

Der Stein mit der Münze befand sich auf halber Strecke zwischen den Bäumen und dem Wasser. Es handelte sich um einen flachen Block aus hellgrauem Schiefer, der zum Großteil von senfgelben Flechten bedeckt war. Sie klammerten sich so verzweifelt an ihn, dass ich immer, wenn mein Blick auf sie fiel, das Gefühl hatte, sie würden den Stein vor meinen Augen zu sich ins Erdreich ziehen. Genau in seiner Mitte, an einer Stelle, die völlig frei von Schmutz und Flechten war, lag auch heute eine kleine Münze. Sie war winzig, kaum größer als der Nagel meines Ringfingers, und wenn das Sonnenlicht auf sie fiel, strahlte sie wie ein königlicher Schatz.

»Danke, Mama«, flüsterte ich und drehte den Kopf, um eine Kusshand zurück zu ihrem Grab zu werfen. Dann steckte ich die Münze in eine der Taschen meines Kleides, die von den Falten des Stoffes verborgen wurden, und trat ans Ufer. Die wenigen Stellen des Weihers, die nicht von einem üppigen Seerosenteppich vereinnahmt wurden, glitzerten in der Sonne. Über dem Wasser, von Blütenkelch zu Blütenkelch, schwirrten Libellen und die Luft war erfüllt vom süßen Blumenduft, dem Gezwitscher der Waldvögel und dem geschäftigen Rascheln in den Büschen und Bäumen um mich herum.

Mit jedem Atemzug fiel der Druck auf meinen Schultern etwas mehr ab, fast wie der Mehlstaub, den ich mir vor meinem Aufbruch aus der Schürze geschüttelt hatte.

Unzählige Stunden hatte ich bereits auf dieser Lichtung verbracht, sommers wie winters. Manchmal las ich in einem Buch, manchmal beobachtete ich die Tiere oder das Spiel der Sonnenstrahlen auf dem Wasser. Und manchmal verhielt ich mich ganz still, so als sei ich eine Statue, um nach Feenwesen Ausschau zu halten. Berit gegenüber hätte ich das niemals zugegeben. Ebenso wenig wie ich vorhatte, ihr zu erzählen, was ich heute plante.

Ich kniete mich an eine Stelle, an der keine Rohrkolben und Sträucher, sondern nur Gräser und orangerote Flammenblumen das Ufer bewuchsen. Der Weiher war nicht tief. Kleine Fische huschten darin umher, und im Schilf zu meiner Rechten hörte ich Frösche quaken. Im Licht der späten Nachmittagssonne und aufgrund der vielen Pflanzen, die auf seinem Grund wuchsen, wirkte das Wasser goldgrün. Selbst meine blonden Haare bekamen in der Spiegelung auf der Oberfläche einen Stich, als sei ich kein Mensch, sondern eine Wasserfee. Kurz lächelte ich. In den Seerosenteppich in der Mitte des Weihers kam Bewegung. Ihre fleischigen Blätter rieben raschelnd aneinander, ein Frosch, der es sich auf einem besonders großen Exemplar gemütlich gemacht hatte, sprang hektisch davon. Auch die Libellen stiegen mit surrenden Flügeln in die Luft auf. Mein Körper spannte sich an. Etwas Gelbes blitzte zwischen den Pflanzen auf, dann stieß der Kopf einer Natter aus den Seerosen hervor. Erschrocken stolperte ich einen Schritt zurück. Die gekielten Schuppen des Tieres glitzerten. Mit wendigen Bewegungen schlängelte es sich blitzschnell über die Teichoberfläche und verschwand am gegenüberliegenden Ufer. Ich entspannte mich und schmunzelte über mich selbst. Keine Nixe zwischen den Seerosen also. Und die meisten Ringelnattern im Firnwald waren nicht giftig. Diese hier war harmlos gewesen.

Vorsichtig griff nach den Dingen, die ich eigens für den Zauber mitgebracht hatte: die getrockneten Pflanzen, aber auch einen Kanten Brot, Holundersaft und ein graues Stück Leinen, das bis vor Kurzem zu einem Hemd meines Bruders gehört hatte. Ich hatte es an mich genommen, um einen Riss zu nähen, zu meinem Bedauern allerdings festgestellt, dass ich es bereits zu oft geflickt hatte. Es war besser gewesen, die Nahtstellen aufzutrennen und Teile des Stoffes für ein neues Hemd zu verwenden. Ein Stück jedoch, das vom vielen Tragen ganz dünn geworden war, hatte ich aussortiert. Es lag nun in meiner Hand, nicht größer als ein Gebetbuch. Mit blaugrau gefärbtem Faden hatte ich seine Ränder sorgfältig vernäht, damit sie nicht ausfransten. Für meine Zwecke war es bestens geeignet.

Zunächst legte ich es jedoch zur Seite und zerrieb sowohl die Schafgarbe als auch das Bilsenkraut zwischen meinen Handflächen. In kleinen Krümeln ließ ich sie in den Weiher regnen, anschließend warf ich ein paar Brotkrumen hinterher. Zuletzt entkorkte ich das Gefäß mit dem Holundersirup, griff nach dem Stofftuch und träufelte einige Tropfen darauf.

Über zwei Jahre hatte Thomas das Hemd getragen, von dem der Fetzen in meiner Hand stammte. Der Stoff war mit ihm verbunden. Als würde ich eine Tischdecke ausbreiten, ließ ich ihn den Kräuterbröseln hinterher auf die Wasseroberfläche segeln. Ein, zwei Herzschläge lang schwamm er darauf, dann färbte er sich dunkelgrau und begann, gemächlich im goldgrünen Nass zu versinken.

Es war so weit.

Meine Haut prickelte vor Anspannung, als ich mich vorbeugte und auf die Wasseroberfläche hauchte.

»Zeigt es mir«, flüsterte ich. »Zeigt mir den Menschen, der das Herz meines Bruders zu heilen vermag.«

Ich hatte Thomas nicht verraten, was ich heute vorhatte. Er war am Boden zerstört, seit Alois, der Schuster, uns erzählt hatte, dass die schöne Gerhild vom Eichenhof noch vor dem Herbst seinen Neffen Martin heiraten würde. Thomas war der Kornsack aus den Händen geglitten, doch Vater hatte nicht begriffen, was ihn so erschreckte. Er hatte ihn nur angeherrscht, besser aufzupassen. Und Thomas hatte gehorcht, mühsam gegen die Tränen ankämpfend, die in ihm aufzusteigen drohten. Er hatte mir so leidgetan. Auch für mich war die Vermählung von Martin und Gerhild eine Neuigkeit gewesen. Sie hatte mich jedoch weniger aus der Fassung gebracht als Thomas. Beide – sowohl Martin als auch Gerhild – galten als gute Partien. Geld kommt zu Geld, pflegte Vater zu sagen, und er musste es wissen, denn wir hatten meist keines.

»Du hast dir doch keine Hoffnungen gemacht?«, fragte ich Thomas leise am Abend, als er mir beim Abspülen half.

»Nein«, hatte mein Bruder knapp geantwortet.

Ich wusste, dass das eine Lüge war. Vielleicht hatte Thomas es besser gewusst, aber er hatte gehofft, das sah ich ihm an. Er hatte gehofft, dass Martin sich gegen seine Familie und gegen Gerhild entscheiden würde und stattdessen für den Jungen, mit dem er seit dem vergangenen Winter heimlich Küsse austauschte. Aber dazu fehlte Martin offensichtlich der Mut, und den fand er schon gar nicht für einen armen Schlucker, wie es ein Mitglied unserer Müllersfamilie war.

»Alles wird gut«, hatte ich Thomas vor dem Zubettgehen versprochen. »Du wirst einen anderen finden. Einen, der es ernst mit dir meint, dem das Getuschel der Nachbarn egal ist.«

Mein Bruder hatte mich lange angeschaut. »Und wer soll das sein? Wie viele Jungen gibt es in unserem Dorf, die so sind wie ich, was glaubst du?«

»Ich …«

»Lass gut sein, Farah. Es ist, wie es ist. Wie kann ich Martin Vorwürfe machen, wenn ich es selbst nicht über mich bringe, jemandem von meinem Geheimnis zu erzählen?« Dann hatte sich ein trauriges Lächeln auf seine Züge gestohlen. »Außer dir natürlich.«

Wir hatten einander fest umarmt und endlich hatte mein kleiner Bruder ein bisschen geweint, ganz so wie in unserer Kindheit, wenn er sich das Knie aufgeschlagen oder allzu sehr erschreckt hatte. Ich war glücklich darüber, dass er mir vertraute. Ich hingegen brachte es bis heute nicht über mich, ihm von Mutters Grab und ihrem Geist zu erzählen. Ich wusste, dass ich das Gesetz brach, wenn ich den Firnwald betrat, und ich wollte nicht, dass Thomas sich in ebensolche Gefahr begab. Mein Leben lang hatte ich ihn beschützt, ich wünschte mir nur, dass er glücklich wurde, und deshalb war ich dazu bereit, mich an einem Zauber zu versuchen.

Ich hoffte so sehr, im goldenen Wasser des Weihers einen Blick auf etwas zu erhaschen, was ihm seine Zuversicht zurückgeben würde. Falls es misslang, musste ich ihm ja nichts von dem Ritual verraten.

»Zeigt mir den Menschen, der das Herz meines Bruders zu heilen vermag«, bat ich noch einmal und hoffte, dass die guten Geister des Waldes meine Bitte erhörten.

Wind kam auf und das Wispern der Baumkronen schwoll zu einem Rauschen an. Mit angehaltenem Atem beobachtete ich, wie mein Spiegelbild auf der Wasseroberfläche zunächst verschwamm und sich dann neu zusammensetzte.

Nur, dass mir nun nicht mehr mein eigenes Gesicht entgegenblickte, sondern das eines jungen Mannes; nein, die Gesichter zweier Männer.

Einer von ihnen war noch ein halber Junge. Er sah fremd aus. Selbst im grünstichigen Wasser erkannte ich, dass seine Haut dunkel war, viel brauner, als dass dafür ein Sommer im Freien verantwortlich sein konnte.

Er stammt nicht von hier, dachte ich. Der Junge hatte fein geschnittene Züge und wunderschöne Wimpern, so dicht, wie ich mir die meinen auch wünschte. Er erinnerte entfernt an meine Freundin Giulietta, deren Mutter aus Zestásia stammte und die ihrer Tochter die dunkelbraune Haut vererbt hatte. Als sich die Lippen des Jungen zu einem Grinsen verzogen, begann sein ganzes Gesicht zu strahlen. Wie alt mochte er sein? Sechzehn Jahre? Siebzehn?

War er es, der das gebrochene Herz meines Bruders heilen konnte?

Doch die andere Person im Wasser war nicht mein Bruder, sie war auch kein Junge mehr, sondern ein Mann. Er besaß helle Haut, blasser noch als die meine. Ich schätzte ihn auf Anfang zwanzig. Das Haar trug er ungewöhnlich kurz und die Hälfte seines Gesichts bedeckte ein dichter Bart. Doch seine Augen blickten freundlich. Gleichzeitig lag eine Autorität in ihnen, die mich beeindruckte. Als ich mich tiefer beugte, um mehr zu erkennen, fiel ein Weidenblatt direkt vor mir in den Weiher. Die winzigen Wellenbewegungen, die es auslöste, genügten, um das Bild verschwimmen zu lassen.

»Nein!«

Ich hatte nur diese eine Chance, einen Blick in die Zukunft zu werfen. Doch das, was mir das Spiegelbild im Wasser gezeigt hatte, war nicht genug gewesen.

Die Oberfläche des Weihers beruhigte sich. Rund um das schwimmende Weidenblatt baute sich die Vision wieder auf, den guten Geistern des Waldes sei Dank!

Die verschwommenen Farbflecke, die das Wasser reflektierte, setzten sich erneut zu einem Gesicht zusammen. Schon konnte ich ein eisblaues Auge erkennen. Mein Nacken begann zu prickeln und die Härchen auf meinen Armen richteten sich auf. Der Hautton im Wasser … das war nicht richtig. Und die Züge des Gesichts, das sich zusammensetzte, es war keines der beiden, die sich mir zuvor offenbart hatten.

Sie gehörten gar keinem Menschen!

Mein Atem beschleunigte sich, als ich das Zerrbild dabei beobachtete, wie sich seine Konturen mehr und mehr in die Länge zogen, bis sie kaum noch etwas Natürliches an sich hatten.

Dieses Gesicht, durchfuhr es mich siedend heiß, gehört einem Feenwesen.

Und sicher keinem Angehörigen des Lichten Volkes.

Die Augen saßen tief in den Höhlen, der haarlose Schädel glänzte wie der Rücken eines Insekts.

Warum zeigte mir der Zauber dieses Gesicht?

Was war mit den beiden jungen Männern, deren Ebenbilder vorher auf den Wellen geschaukelt hatten? Sicher würde Thomas sich nicht …

Um diesen Einfall nicht zu Ende zu denken, griff ich nach vorne. Ich wollte das Wasser aufwirbeln und das Abbild des Monsters vertreiben, das jetzt, wo ich mich weit über das Ufer beugte, mit meinem eigenen Spiegelbild in einer grotesken Metamorphose verschmolz. Das Prickeln in meinem Nacken wurde stärker. Als meine Finger die Oberfläche des Weihers berührten, knackte es direkt hinter mir, als sei jemand auf einen Zweig getreten.

Gänsehaut überzog meinen ganzen Körper. War ein Tier durch die Weißdornsträucher auf die Lichtung gestolpert und hatte sich angeschlichen? Ich wünschte es mir so sehr. Unendlich langsam, um den oder das, was hinter mir stand, nicht zu erschrecken, tastete ich mit den Fingern nach meinem Kräutermesser. Ich trug es immer bei mir, wenn ich den Wald betrat, es war mit einer Schlaufe am Gürtel befestigt.

Bitte, sei einfach ein Reh, flehte ich in Gedanken.

Da vollendete sich das Bild. Auf dem spiegelnden Wasser sah ich meine Lippen, fest zusammengepresst, meine Augen, viel zu weit aufgerissen – und eine albtraumartige Fratze mit blauschwarzer Haut, die mir über die Schulter blickte.

Eine Eisenfaust griff nach meinem Herzen und presste es zusammen. Ich wusste nicht, was ich sonst tun sollte, also schrie ich. Ich schrie, als seien Dämonen hinter mir her. Und vielleicht waren sie das auch.

Wie aus weiter Ferne hörte ich die Vögel in den Ästen über mir aufsteigen und in meinen Schrei miteinstimmen.

»Ruhe!«, befahl eine fremde Stimme – die Stimme des Monsters. Sie erinnerte an das Kratzen von Fingernägeln über Stein, vermischt mit dem Rascheln welken Laubes. Das Kreischen der Vögel verstummte; der Wald um mich herum hielt den Atem an. Meine Hand fand das Messer. Meine Finger zitterten jedoch so stark, dass ich es nicht vom Gürtel bekam. Erst nach zwei weiteren Herzschlägen begriff ich, dass auch ich verstummt war.

Trotzdem erfüllte mich unbändige Angst und ich fuhr zu dem Wesen herum. All die Warnungen von Berit fielen mir wieder ein.

Hüte dich vor den Feen.

Lass nicht zu, dass sie dich verzaubern.

Eine einzige Berührung von ihnen kann dich drei Dutzend Jahre deines Lebens kosten.

O ja, Berit hatte mich gewarnt.

Schütze dich mit einem Kranz aus Johanniskraut vor ihnen.

Oder mit Bernsteinwachs. Und ich hatte mir noch nicht einmal ein rotes Band in meine Haare gebunden. Entschlossen umfasste ich den Holzgriff des Messers fester, da endlich löste es sich und glitt in meine Hand.

In den alten Geschichten glichen die Angehörigen des Lichten Volkes wunderschönen Prinzen und Prinzessinnen. Sie trugen Kleider aus Spinnenseide oder Blütenblättern und Schmuck aus Tau und Sternenlicht. In einigen Erzählungen waren sie winzig klein und ritten auf Libellen oder Kröten. Ihre Waffen schnitzten sie aus Holzspänen oder schmiedeten sie aus Golddraht.

Hatte ich mein eigenes Unglück über mich gebracht, als ich mir wieder und wieder gewünscht hatte, ich möge ihnen eines Tages begegnen?

Nie hatte ich mich danach gesehnt, einem vom Dunklen Volk über den Weg zu laufen! Das Lichte Volk galt schon als unberechenbar. Sein boshafter Widerpart, so erzählten sich die Dorffrauen, war so verschlagen und grausam, wie er hässlich war.

Und jetzt stand mir eines dieser Wesen gegenüber.

Sein Kopf war so hager, dass es aussah, als hätte man pergamentdünnes, dunkelblaues Leder mit aller Kraft auf einen Totenschädel gespannt. Die Kreatur beobachtete mich aus unergründlichen Augen, in denen ein eisiges Feuer glomm. Ihre gefletschten Zähne waren die eines Raubtiers. Sie leuchteten schneeweiß im dunkelblauen Gesicht.

Das war es jedoch nicht, was mich mehr als alles andere schreckte. Es war der Unterleib der Kreatur, bei deren Anblick sich mir der Magen umdrehte.

Die Beine waren so spindeldürr, dass sie eigentlich unter dem Gewicht des gewaltigen Rumpfes hätten zusammenbrechen müssen – wären es nur zwei und nicht sechs, die ihn trugen. Vom Kopf über Schultern und Arme bis hin zum Bauch ähnelte das Wesen einem Menschen. Von der Hüfte an abwärts besaß es jedoch einen bierfassgroßen Spinnenleib.

Ist es gekommen, um mich zu fressen?

Aber es stand nur da und beobachtete mich mit seinen Eisaugen.

»Was suchst du hier?«, zwang ich mich schließlich zu fragen und umklammerte das Messer in der einen, das Medaillon meiner Mutter wie einen Talisman mit der anderen Hand.

Lass dich niemals auf einen Handel mit den Feen ein, klang mir Berits Stimme im Ohr. Der Preis, den sie für ihre Hilfe verlangen, ist immer zu hoch.

»Du willst wissen, was die Zukunft bringt«, antwortete mir die Kreatur mit ihrer schabenden Stimme.

»Jetzt nicht mehr.« Ich wollte nur noch, dass das Ding vor mir verschwand. Der Spinnenmann schüttelte den Kopf. Sehnen bewegten sich unter seiner Haut und knackten. Das schreckliche Geräusch verursachte mir eine solche Übelkeit, dass ich mich übergeben wollte.

»Du hast Bilsenkraut und Schafgarbe ins Wasser gestreut. Das sind keine Kinderspiele.« Schwankend kam das Wesen näher. Vielleicht lag das daran, dass er nicht acht Beine wie eine richtige Spinne besaß, sondern nur sechs. Sechs knöchrige Gliedmaßen, die es auf mich zutrugen.

Ich jedoch konnte nicht weiter zurückweichen, ohne im Weiher zu landen.

Mehr Mut vortäuschend, als ich wirklich verspürte, hob ich das Messer. »Bleib, wo du bist!«

Meine Hand zitterte.

Als der Blick des Spinnenmanns auf die eiserne Klinge fiel, stieß er ein wütendes Zischen aus. Da verlor ich die Beherrschung. Ich schrie noch einmal, laut und deutlich, nur ein einziges Wort: »Mutter!«

Der Geruch von Geißblatt und Wacholder wallte auf, schnell und stark. Nebelfetzen stiegen aus der Blütenpracht empor. Sie ballten sich zusammen. Wie eine Wolkenfront, nur eine Handbreit über dem Boden schwebend, rollten sie auf die Kreatur zu.

Diese warf sich herum und krabbelte auf ihren Spinnenbeinen über das Gras davon, dem schützenden Wald entgegen. Dabei beugte sie den Oberkörper nach vorne und nutzte zum Vorankommen zusätzlich zu den Beinen auch noch Hände und Arme. Die Bewegungen des Wesens ließen mich an eine Marionette denken, deren Fäden sich miteinander verknotet hatten und deren Glieder nun wild hin- und herschaukelten. Trotzdem kam es mit unglaublicher Geschwindigkeit voran. Noch ehe der Nebel mich erreichte, hatte es sich zwischen den Hecken hindurchgeschoben, die die Lichtung wie einen Kranz umgaben, und war im Wald verschwunden.

Mir klopfte das Herz bis zum Hals. Hektisch suchte ich das Dickicht mit Blicken ab, darauf gefasst, dass das Feenmonster sogleich an einer anderen Stelle wieder durchs Unterholz brechen und sich auf mich stürzen würde.

Doch nichts geschah.

Was war das gerade für eine Kreatur gewesen? Hatte ich sie mit meinem Zauber beschworen?

Was hatte sie von mir gewollt?

Noch während ich versuchte, meine Nerven zu beruhigen, verflüchtigte sich der Nebel, ebenso wie der Wacholderduft.

Mit tränenden Augen blickte ich mich um. Dies hier war fast mein ganzes Leben lang meine Zuflucht gewesen, mein geheimes Refugium, in dem ich mich sicher gefühlt hatte, allen Verboten zum Trotz. In dem meine tote Mutter mir nahe war und ich meine Trauer, das Leid und den Schmerz der richtigen Welt hinter mir lassen konnte.

Ja, Berit hatte mich gewarnt, dass die Grenze zum Feenreich nur wenige Schritte hinter den Dornenhecken lag. Als kleines Mädchen hatte ich mich sogar ein paar Schritte hineingewagt, doch nie war ich einer Fee begegnet.

Gerade wünschte ich, das wäre auch mein restliches Leben lang so geblieben. Das spinnenartige Feenwesen hatte den Frieden und die Schönheit meiner Lichtung besudelt. Es hatte aus meinem sicheren Versteck einen gefährlichen Ort gemacht. Ich ertrug es nicht, auch nur einen Augenblick länger zu bleiben.

Mit zitternden Händen schulterte ich den Stoffbeutel und verließ die Lichtung, zunächst raschen Schrittes, dann immer schneller. In mir kämpften Schmerz und Angst mit der Hoffnung, mich durch meine Flucht in Sicherheit zu bringen. Das Messer mit der Eisenklinge behielt ich die ganze Zeit über fest in der Hand.

2

Die Weisfrau

»So!« Es klapperte, als Berit einen Holzbecher mit dampfender Flüssigkeit vor mir abstellte. »Jetzt trinkst du erst mal, dann erzählst du mir, was passiert ist.«

Sie klang, als duldete sie keine Widerrede. Tatsächlich half mir der frische Kräuterduft, der mir mit gewohnter Schärfe in die Nase stieg, mich zu entspannen. Zögernd löste ich den verkrampften Griff meiner Hand und legte das Messer beiseite, das ich bisher nicht loszulassen gewagt hatte.

Fast den ganzen Weg vom Seerosenweiher bis zu Berit war ich gerannt. Ich hatte gesehen, wie das Monster sich zurückzog, und doch bei jedem Knacken im Unterholz befürchtet, es sei mir auf den Fersen. Ich hatte mir eingebildet, seinen heißen Atem in Nacken zu spüren, und war auf einem Weg, den ich so gut kannte, dass ich ihn bei Nacht und Nebel hätte gehen können, über Wurzeln gestolpert und gestürzt, hatte mich schluchzend wieder aufgerappelt und war einfach weitergerannt. Nur nicht nach hinten blicken, hatte ich mich beschworen, bis ich an den Rand des Firnwalds gekommen war.

Dort hatte es mich meine ganze Willenskraft gekostet, nicht einfach zwischen den Bäumen hindurch ins Freie zu brechen, sondern mich versteckt an den Brombeerhecken entlang bis zu der kleinen Senke zu schleichen, in der ich unbeobachtet auf den Hügelpfad treten konnte, der am Firnwald vorbeiführte. Nicht auszudenken, wenn mich dabei jemand entdeckt hätte. Meine Familie hatte bereits genug Ärger.

Mit klopfendem Herzen war ich dem Hügelpfad bis zum Königsforst gefolgt, dessen Betreten nicht verboten war und zu dem auch der kleine Birkenhain gehörte, in dem Berits Hüttchen stand.

Jetzt blickte ich auf die violetten Blüten, die zwischen den Minzblättern in dem Sud schwammen, den sie für mich aufgegossen hatte. »Was ist das?«, fragte ich misstrauisch.

»Etwas, das dir helfen wird, dich zu beruhigen.«

In großen Schlucken trank ich von dem Gebräu, achtete nicht auf seine Hitze, die mir beinahe den Mund verbrannte.

»Mein Herz klopft immer noch wie verrückt«, sagte ich, nachdem ich den Rest des Suds hinuntergekippt hatte.

»Geduld«, mahnte Berit, füllte meinen Becher jedoch noch einmal zur Hälfte. »Und trink langsam.«

Ihre Eule Agatha beobachtete aus müden Augen von ihrem Platz an der gegenüberliegenden Wand, wie ich den Becher an die Lippen führte. Berit hatte sie im vergangenen Herbst aufgenommen, um sich um ihren verletzten Flügel zu kümmern. Die Eule hatte es sich in dem verlassenen Krähennest, das auf dem Regalbrett stand, gemütlich gemacht und war einfach geblieben. Für gewöhnlich flog sie in der Abenddämmerung aus und kam am Morgen zurück. In Neumondnächten ließ Berit sie jedoch nicht aus dem Hüttchen. Ebenso wenig wie das Eichhörnchen, dessen Bein sie geschient hatte, oder den Waschbären, der erst vor ein paar Tagen bei ihr eingezogen war, sich jedoch bereits wie zu Hause fühlte. Er wuselte unter dem Tisch zwischen Berit und mir hin und her und saugte gierig jeden Brotkrümel auf, der zu Boden fiel.

Tiere liebten Berit und Berit liebte Tiere. Sie kümmerte sich um ihre kleinen und großen Verletzungen und hatte im Verlauf der Jahre bereits die ungewöhnlichsten Haustiere besessen. Die Waldbewohner vertrauten ihr instinktiv und ich konnte es ihnen gut nachfühlen. Am liebsten wäre ich mit meiner ganzen Geschichte sofort herausgeplatzt, doch ich wusste nicht, wie ich anfangen sollte. Und jetzt, auf meinem angestammten Platz in Berits behaglicher Hütte, war ich mir nicht einmal mehr sicher, ob ich mir das, was im Firnwald geschehen war, vielleicht nur eingebildet hatte.

Berit musterte mich die ganze Zeit aufmerksam mit ihren grünen Katzenaugen. Schließlich streifte ihr Blick mein kleines Kräutermesser. Ohne ein Wort stand sie auf und griff über sich nach einem Büschel Lavendel. Kreuz und quer durch das Innere ihrer Wohnstube hatte sie Seile gespannt. An ihnen hingen die unterschiedlichsten Wildblumen- und Kräutersträuße zum Trocknen. Berit benutzte sie nicht nur zum Aufgießen, sondern auch, um Salben und Tinkturen daraus herzustellen, um sie zu Färbemitteln zu verarbeiten oder zum Würzen ihrer Speisen. Niemand im Dorf kannte sich so gut in der Pflanzenkunde aus wie sie. Seit Jahren nahm sie sich bereits Zeit, mir etliches beizubringen, darunter auch einige kleinere und größere Zauber und Beschwörungen. Und doch besaß ich nur einen Bruchteil ihres Wissens.

Gespannt beobachtete ich, wie sie den Lavendel in kleine Häufchen aufteilte und diese auf unterschiedlichen Stoffstückchen ausbreitete. Anschließend nahm sie sich einen Fetzen nach dem anderen vor, faltete das Leinen und nähte es mit schnellen Nadelstichen zu Säckchen zusammen.

Als sie das dritte Gebilde zur Hand nahm, hatte ich endlich genug Mut gesammelt, um ihr zu gestehen, was geschehen war.

»Ich glaube, ich bin einem Feenwesen begegnet.«

Sie sog scharf die Luft ein und unterbrach ihre Arbeit, um mich anzusehen, nickte dann und konzentrierte sich wieder auf ihre Näharbeit, als sei nichts geschehen.

»Am Seerosenteich«, fuhr ich fort. »Ich bin sicher, dass ich es mir nicht bloß eingebildet habe. Ich fürchte, es war ein Angehöriger des Dunklen Volkes.«

Ich beschrieb ihr das Spinnenmonster und erzählte, was sich am Nachmittag zugetragen hatte. Dabei ließ ich nichts aus. Ich gestand ihr sogar, dass ich einen Blick in die Zukunft hatte riskieren wollen – nur weshalb, darüber sprach ich nicht.

»Bilsenkraut und Schafgarbe«, sagte sie endlich. »Ich wusste es in dem Moment, als du darum gebeten hast.«

»Warum hast du mir dann geholfen?«

»Weil wir alle unsere eigenen Erfahrungen sammeln müssen.«

So war Berit. Es war ihr wichtiger, für mich und meinen Bruder da zu sein und unsere Wunden zu versorgen, als uns davor zu bewahren, sie uns gar nicht erst zuzuziehen.

»Glaubst du mir?«, fragte ich, beide Hände um den Becher geschlungen und die Blüten beobachtend, die auf dem restlichen Wasser schwammen. Ich fühlte mich klein und dumm.

Sie schnaubte. »Ich wünschte, ich könnte glauben, du hättest dir das alles nur eingebildet.«

»Aber?«

Sie griff nach meiner Hand. »Glaubst du, im Dorf hängen sie getrocknete Johanniskrautkränze nur zum Spaß auf oder weil sie so hübsch sind? Glaubst du, sie verbarrikadieren ihre Häuser aus Spaß in jeder Neumondnacht?«

Ich zog die Schultern ein.

»Die Krone hat das Betreten des Firnwalds nicht umsonst verboten.«

»Du gehst doch selbst hinein zum Kräutersammeln«, verteidigte ich mich.

Berit deutete auf meine blonden Locken. »Aber ich vergesse nicht, mir ein rotes Band ins Haar zu flechten, um mich zu schützen. Und ich gehe auch nicht, um mit Bilsenkraut und Schafgarbe einen dummen Zauber zu weben. Magie ist kein Spiel, Farah. Ich dachte, so viel hättest du bei mir gelernt.«

Ich spürte, wie meine Wangen heiß wurden. »Das habe ich auch.«

»So? Warum machst du dann so einen Unsinn?«

Ich senkte den Kopf. Darauf konnte ich schlecht antworten, wenn ich Thomas nicht verraten wollte.

Ächzend stand Berit auf. »Du und deine Geheimnisse«, murmelte sie. »Ihr bringt mich noch ins Grab.«

Ihre Worte verletzten mich. Auch in der Mühle hingen getrocknete Johanniskrautkränze vor den Fenstern und Türen und ich tropfte regelmäßig das Wachs von Bernsteinkerzen auf unsere Schwellen in der Hoffnung, es würde die Monster auf Abstand halten, die im Schutz der Dunkelheit nach unseren Seelen gierten. Die Verrückte, die Leichtsinnige war Berit, die in einer kleinen Holzhütte so nah am Territorium der Feenwesen lebte, durch nichts vor ihnen geschützt als durch ein paar Wände aus Brettern und Lehm und ein paar Gebinden aus Kräutern. Das würde sie eines Tages ins Grab bringen. Nicht die Dinge, die ich für mich behielt.

»Glaubst du«, fragte ich kleinlaut, »es wird mir folgen? Das Feenwesen vom Weiher.«

Berit blieb mitten im Raum stehen, sie hatte mir den Rücken zugewandt und drehte sich nicht um. »Ich hoffe nicht.« Ihre Stimme klang seltsam angespannt, und das sorgte dafür, dass mein Herz trotz der eineinhalb Tassen Kräutersud zu rasen begann.

Ich spürte, wie sich etwas Weiches an meinen Knöcheln rieb: der Waschbär. Doch selbst sein warmes Fell konnte mich nicht beruhigen.

Berit schüttelte die Starre ab und ging hinüber zu dem schief zusammengezimmerten Regal, das neben ihrem Herd stand. »Auf alle Fälle solltest du eure Schutzsiegel erneuern«, bestimmte sie, während sie darin herumhantierte.

Meine Finger umklammerten den Becher fester. Leichter gesagt als getan, dachte ich und sah den winzigen Wachsstummel vor mir, der von unserer letzten Bernsteinkerze übrig war.

»Und keine Ausflüge mehr an den Seerosenweiher«, fuhr sie fort und ich starrte auf ihren Hinterkopf.

»Zumindest nicht allein«, lenkte sie ein, weil sie genau wusste, was in mir gerade vorging. »Und nicht so kurz vor Neumond.«

Ich liebte den Firnwald. Mutter lag dort begraben. Um Zeit zu schinden, trank ich den Becher aus.

»Ich verspreche dir, nicht ohne Schutz an den Weiher zu gehen«, antwortete ich schließlich. »Und ich werde meine Socken verkehrt herum tragen.« Man sagte, das würde Feenwesen so sehr irritieren, dass sie darüber vergaßen, einen anzugreifen.

Berit kniff die Augenbrauen zusammen und der Waschbär stieß ein Keckern aus, das ein bisschen so klang, als würde er mich auslachen.

»Was glaubst du«, fragte ich schnell, um sie abzulenken, »warum ich dieses Feenwesen sehen konnte? In seiner Gestalt meine ich.«

Außer in Neumondnächten verbargen die Angehörigen des Lichten und Dunklen Volkes ihr wahres Aussehen vor den Augen der Menschen. In den alten Liedern hieß es, sie nähmen das Äußere von Menschen oder Tieren an, bevorzugt die Gestalt von Füchsen oder Eulen, ehe sie sich einem der unsrigen zeigten. Nachdenklich warf ich Agatha in ihrem Krähennest einen Blick zu.

Natürlich gab es auch Geschichten von Menschen, die durch einen Pilzring in ihr geheimes Reich stolperten und die Feen in ihrer wahren Pracht erblickten. Viele dieser Erzählungen endeten für die Sterblichen nicht gut. Angeblich konnte man aus Kräutern und Blumen eine Salbe herstellen, die es einem erlaubte, Feenwesen zu sehen. Welche Pflanzen man dafür allerdings brauchte, wusste wohl niemand. Manchmal fragte ich mich, ob Berit das Rezept kannte. Als ich das als kleines Mädchen von ihr wissen wollte, hatte sie gelacht und gesagt, sie sei eine Heilerin und keine Zauberin. Erst jetzt, als ich wieder daran dachte, wurde mir bewusst, dass sie meine Frage nicht wirklich beantwortet hatte.

Und dann war da noch dieser seltsame Schmuck, den sie zwischen ihren Kleidern in ihrer Truhe verborgen hielt. Er war rund wie eine Münze, etwas kleiner als mein Handteller und aus glatt geschliffenem grauen Stein. Er war so flach, dass man ihn vermutlich wunderbar dazu hätte benutzen können, um ihn über das Wasser springen zu lassen – wäre da nicht das ebenfalls runde Loch in seiner Mitte gewesen.

Wer dort hindurchblickt, sieht Feen auch dann, wenn sie unsichtbar sind, und kann ihren geheimen Pfaden folgen, erinnerte ich mich an Berits Worte. Damals hatte der Stein an einer starken Schnur um ihren Hals gehangen. Thomas hatte auf ihrem Schoß gesessen und damit gespielt. Wann hatte sie aufgehört, ihn zu tragen?

»Hast du das Johanniskrautgebinde noch, das ich dir letzten Herbst gegeben habe?«

Ich nickte. »Es hängt direkt über der Tür in der Wohnstube.« Vater beäugte es stets mit seltsamen Blicken. Bisher hatte er mich jedoch nicht aufgefordert, es zu entfernen. Auch er fürchtete die Macht des Dunklen Volkes.

»Gut.« Berit kam mit einem Beutel aus grobem Leinen zurück und legte ihn vor mich auf den Tisch. Mit geschickten Fingern entknotete sie das Stoffband.

»Bernsteinkerzen?«, entfuhr es mir.

Zwei Stück lagen darin, eine jede so lang wie mein Unterarm und so dick wie ein Flaschenhals. Ihr goldgelbes Wachs duftete intensiver als gewöhnliche Bienenwachskerzen, besaß jedoch gleichzeitig eine scharfe Note.

»Mach schon«, forderte Berit mich auf. »Nimm eine.«

Ich starrte sie an.

Berit verschränkte die Arme und hob eine Braue. »Was denn? Hast du geglaubt, ich würde dich ohne Schutz nach Hause gehen lassen?«

Ich öffnete den Mund und schloss ihn wieder. Bernsteinkerzen waren teuer, und obwohl Berit ihr Auskommen hatte, konnte sie es sich sicher nicht leisten, eine solche einfach so zu verschenken. Angeblich gab es kaum etwas, das Feenwesen besser auf Abstand hielt als ihr Licht und ihr Wachs.

»Das kann ich nicht annehmen.«

»Unsinn.« Berit setzte sich. »Ich habe deiner Mutter versprochen, auf euch aufzupassen, und genau das mache ich auch.«

Sie schob einige Lavendelsäckchen über die Tischplatte. »Und die hier nimmst du auch mit. Jeweils eines für Thomas, für Wendelin und für dich. Legt sie unter eure Kopfkissen.«

Ich lächelte sie dankbar an. »Schützen die auch vor Feenzauber?«

»Nein. Aber sie duften gut, helfen beim Einschlafen und halten Ungeziefer fern.«

»Und Männer?« Ich zwinkerte ihr zu.

Berits Mundwinkel zuckten. »Wenn da Lavendel helfen würde, hätte ich dir schon längst welchen in deine Kleider genäht.«

»Du? Genäht? Die Kleider, die dabei herauskommen, würden vermutlich genügen, um die Burschen auf Abstand zu halten.«

Diesmal waren es Berits Augenbrauen, die zuckten, nicht ihr Mund. »Werd bloß nicht frech. Ich habe vielleicht nicht deine goldenen Hände …«

»Nun fang du nicht auch noch damit an«, unterbrach ich genervt. Ich hasste es, wenn die Leute im Dorf meine Hände so bezeichneten, weil sie von meiner Nähkunst und meinen Handarbeiten so beeindruckt waren.

»Du hast damit angefangen.« Berit griff nach meiner Hand und zog mich hoch. »Und jetzt ab mit dir nach Hause, mein Mädchen. Es dämmert bald.«

Wir umarmten uns. Dabei schloss ich die Augen und saugte den Duft nach dem Rosenwasser ein, mit dem sie ihr Haar benetzte. Sofort war ich wieder ein kleines Mädchen. Obwohl sie nicht so alt aussah, war Berit so etwas wie meine Großmutter. Sie hatte meine Mutter aufgezogen, nachdem deren Mutter verstorben war. »Na komm«, sagte sie jetzt und löste sich aus meinen Armen. »Du drückst mich ja so fest, als hättest du Angst, mich nie wieder zu sehen.«

Ich grinste sie an. »Ich komme übermorgen zu Besuch und bringe dir deinen Anteil vom Markt.«

Berit war zwar eine hervorragende Kräuterfrau und Köchin, hasste es jedoch, ihre Waren auf dem Markt im Dorf feilzubieten. Weil mir das wiederum nichts ausmachte, waren wir schon vor Jahren übereingekommen, dass ich ihre Marmeladen und Kräuterteemischungen dort verkaufte, als kleine Gegenleistung für all das Gute, was sie Thomas, Vater und mir widerfahren ließ. Ich griff nach dem schweren Stoffbeutel, in dem sich ihre Tiegel und Tinkturen befanden und den sie in der Nähe der Hüttentür zurechtgestellt hatte.

»Vergiss die Kerze nicht«, sagte sie und steckte den bernsteinfarbenen Stab in den Beutel mit den Lavendelsäckchen, den ich bereits um die Schulter trug.

Was würde ich nur ohne sie machen? Ich war dankbar für ihren Rat und ihre Gaben, mit beidem war sie schon immer großzügig gewesen. Die Bernsteinwachstropfen auf unseren Fenstersimsen waren bereits so alt, dass sie kaum mehr zu erkennen waren. Berits Geschenk würde helfen, uns und die Mühle besser zu schützen.

Was allerdings den Lavendel anging, so bezweifelte ich, dass es irgendetwas gab, das mich heute Nacht würde einschlafen lassen.

Die Sonne küsste bereits die Spitze der Hügel, als ich den Birkenhain hinter mir ließ. Berit hatte gut daran getan, mich nach Hause zu schicken. Vermutlich hatte Vater das Tagwerk in der Mühle bereits für beendet erklärt und fluchte jetzt, weil im Herd kein Feuer brannte und ich das Abendessen noch nicht gerichtet hatte. Nachdenklich warf ich einen Blick zurück in das Dämmerlicht zwischen den Buchen und Fichten des Königsforsts. Hätte ich doch wenigstens ein paar Beeren gesammelt oder Wurzeln. Dafür war es jetzt zu spät. Ich streckte den Rücken durch und folgte dem Trampelpfad den Hügel hinunter. Unsere alte Wassermühle stand in einem kleinen Tal, eingekesselt von mehreren Hügeln, zwischen denen sich ein glucksender Bachlauf wand wie eine Schlange. Der Silberbach war gerade breit genug, um das Rad in Bewegung zu setzen, welches die Mühle antrieb. Hörte ich ihr vertrautes Klappern? Ich spitzte die Ohren und hielt die Luft an, doch ich war zu weit entfernt, um mir sicher sein zu können.

Ich beschleunigte meine Schritte. Wir hatten noch Brot und Eier in der Vorratskammer. Speck war zwar keiner mehr da, aber mit dem Salat, den ich aus dem Garten geerntet hatte, und dem restlichen Eintopf von gestern sollte es mir gelingen, uns recht schnell etwas zuzubereiten. Und morgen war schließlich wieder Markttag. Wenn ich ein paar Handarbeiten verkaufte, hatten wir genug Geld, um beim Eichenhof-Bauern Eier und etwas Speck zu kaufen und vielleicht sogar noch etwas zurückzulegen.

Als ich den Hügel halb umrundet hatte und freie Sicht auf die Mühle bekam, erstarrte ich. Besuch stand im Hof: berittene Mannen, gekleidet in den Farben der Krone, Rot und Gold.

Was wollten sie hier? Heute war kein Zahltag. Die Steuereintreiber waren erst vor ein paar Wochen bei uns gewesen. Und dann tauchten sie auch noch in der Abenddämmerung auf, und das direkt vor Neumond? Ich beschirmte die Augen und sah Vater im Eingang zur Mahlkammer stehen. Wild ruderten seine Arme durch die Luft. Ich war zu weit weg, um seinen Gesichtsausdruck zu erkennen, doch seine ruckartigen Gesten verrieten überdeutlich, dass er sich aufregte. Thomas entdeckte ich nirgends.

Ich raffte meinen Rock und nahm die Beine in die Hand. Aufgebrachte Stimmen hallten von der Mühle zu mir. Sie übertönten das Rauschen des Baches. Doch schon nach wenigen Schritten wurde mir klar, dass ich nicht schnell genug sein würde. Der Anführer der Berittenen gab das Zeichen zum Aufbruch. Die Steuereintreiber wendeten ihre Pferde, während Vater sich die Kappe vom Kopf riss und sie ins aufgewühlte Erdreich warf. Dann drehte er sich um und verschwand nach drinnen, noch ehe die Reiter den Hof verlassen hatten.

Ich wusste, dass es eigentlich keinen Sinn ergab, jetzt noch wie von einer Hornisse gestochen den Weg entlangzustürmen, doch ich tat es trotzdem. Das Blut rauschte in meinen Ohren und Berits Bündel schlugen mir im Rhythmus meiner Schritte schwer gegen die Seite.

An der Stelle, an der der Trampelpfad auf den Feldweg traf, der ins Dorf führte, wäre ich beinah unter die Pferde gekommen. Durch die Sträucher am Wegesrand hatte ich keine Sicht mehr auf die Reiter gehabt und angenommen, sie seien bereits an dieser Stelle vorbei. Gerade noch rechtzeitig bremste ich meinen Schwung ab, indem ich nach den Ästen eines Haselstrauchs griff und mich daran festklammerte.

Eine Armeslänge vor mir wirbelten Hufe durch die Luft, mein eigener Schwung riss mich zurück und ich stürzte mit meinem vollen Körpergewicht in die Hecken am Wegrand. Pferde wieherten und Männer fluchten.

»Pass doch auf!«, herrschte mich einer von ihnen an, während ich strampelnd versuchte, mich aus dem Gewirr der Äste zu befreien. Dem Säenden Gott sei Dank besaßen die Sträucher keine Dornen. Meine Füße fuhren allerdings durch die Luft, ohne den Boden zu erreichen, und ich bot gewiss einen äußerst lächerlichen Anblick.

»Geht es Euch gut?«, fragte der Reiter ungehalten. Es war derjenige, mit dem Vater sich unterhalten hatte, anscheinend der Anführer der Gruppe.

»Entschuldigt«, presste ich hervor, weil das von mir erwartet wurde. »Ich habe Euch nicht gesehen.«

Ich sammelte meine Kräfte, um mich mit einem Ruck aus meiner misslichen Lage zu befreien, doch alles, was ich erreichte, war, dass mir Schmerz durch den Kopf schoss, weil ich zu fest an meinen Haaren zog, die diese vermaledeite Hecke nicht kampflos aufgeben wollte.

Das Scharren von Hufen und das Geklimper von Zaumzeug erklang und aus den Augenwinkeln sah ich, dass einer der Steuereintreiber aus dem Sattel stieg.

»Haltet still«, sagte er, währen der auf mich zukam. »Ich helfe Euch.«

Seine Stimme klang warm und tief, und als er sich über mich beugte, erstarrte ich. Sein Gesicht! Das dunkle, kurz geschnittene Haar, der gepflegte Bart, die leuchtenden Augen. Es war der Mann aus dem Wasser. Ungläubig beobachtete ich, wie er sich mit geschickten Fingern daranmachte, meine Haarsträhnen und das Astwerk zu entwirren. Dabei kam er mir ganz nah. So nah, dass ich bereits fürchtete, er könne durch sein dunkelrotes Wams hindurch das schnelle Klopfen meines Herzens spüren.

Er hatte geschickte Finger, das musste ich ihm lassen. In Windeseile hatte er die Knoten gelöst, die mich im Buschwerk festhielten, als hätte er das schon tausendmal gemacht.

»Erlaubt Ihr?«, fragte er, und während ich noch überlegte, was er meinte, beugte er sich noch weiter über mich, sodass der samtweiche Stoff seines Kragens über mein Kinn strich. Ich hörte ihn schnuppern.

»Ist das Lavendel?«, fragte er.

»Ja«, antwortete ich, plötzlich froh darüber, dass Berits getrocknete Kräutersäckchen Männer nicht vertrieben.

Farah, mahnte ich mich in Gedanken. Es ist ein Steuereintreiber. Und überhaupt: Die Vision im See war nicht für dich bestimmt.

Der Mann aus dem See wich zurück und ich bedauerte es im gleichen Maß, wie ich erleichtert darüber war. Galant streckte er mir seine Hand entgegen. »Darf ich bitten.«

Mit glühenden Ohren griff ich danach und er zog mich aus den Sträuchern zurück auf den Weg. Jetzt, wo ich vor ihm stand, merkte ich, dass er einen halben Kopf größer war als ich.

»Dachte ich’s mir doch«, sagte er.

»Was?«, fragte ich, ehe ich mir auf die Zunge beißen konnte.

»Dass Ihr ausgesprochen hübsch seid.« Er zwinkerte mir zu und ich bückte mich rasch nach meinen Bündeln, damit er nicht sah, wie mir die Röte ins Gesicht stieg.

»Und ausgesprochen ungeschickt«, mischte sich sein Anführer ein. »Was ist in den Bündeln? Wo kommst du gerade her?«

»Ich bin die Tochter des Müllers«, sagte ich freundlich und bemühte mich sehr, ihn nicht merken zu lassen, wie sehr mich sein herablassender Tonfall ärgerte. »Ich komme gerade aus dem Wald, habe Kräuter gesammelt.«

»Doch nicht im Firnwald, hoffe ich?«, sagte der Fremde aus dem Wasser und zwinkerte mir zu.

»Aber nein«, antwortete ich etwas zu laut. »Im Königsforst! Ich habe noch eine Freundin besucht. Ein paar Gläser Eingemachtes …«

Klappernd schlugen die Behältnisse in Berits Beutel zusammen, als ich ihn wie zum Beweis hochhob.

Der Anführer musterte mich grimmig, mein Retter hingegen schmunzelte. »Und ich dachte schon, du seist eine Lichte Fee. Die sollen sich dieser Tage ja viel hier herumtreiben.«

»Nur des Nachts«, antwortete ich und spürte meinen Atem schneller gehen. Wir blickten uns an, und ich musste mich beherrschen, um nicht in seinen Augen zu versinken.

»Und Nacht ist es bald, wenn wir uns nicht beeilen«, stellte der Anführer klar. »Wir sollten weiterreiten. Und du …« Ich drehte mich zu ihm um, als er mich ansprach. Im Gegensatz zu den freundlichen Augen seines Retters funkelten die seinen empört. »Pass das nächste Mal etwas besser auf, wenn du den Hügel herabstürmst.«

Ich verbeugte mich.

Mein Retter stieg zurück auf sein Pferd und nickte mir zu. »Gebt Acht beim Kräutersammeln«, riet er mir, als kenne er mein Geheimnis. Dann ritt er mit seinem Begleiter davon.

Vertrautes Klappern drang an mein Ohr. Vater hatte die Mühle trotz der späten Stunde noch einmal in Betrieb genommen. Ich seufzte und machte mich auf den Heimweg. Als ich mich ein letztes Mal umdrehte, um den Reitern hinterherzublicken, sah ich, dass sich auch der Mann aus der Vision umgewandt hatte. Wie von selbst verlangsamten sich meine Schritte, doch da verschwand er auch schon hinter der nächsten Biegung.

Wieso hatte ich ihn im Seerosenweiher gesehen? Ausgerechnet an dem Tag, an dem er zur Mühle gekommen war? Sah ich nur, was ich sehen wollte? Bildete ich mir die Ähnlichkeit zwischen seinem Gesicht und dem im Wasser nur ein? Ich musste zugeben, er gefiel mir. Doch wenn die Geister des Waldes die Wahrheit zeigten, war er für meinen Bruder bestimmt.

3

Feensiegel

Als ich auf unseren Vorhof stolperte, trat Thomas um die Ecke. In beiden Händen hielt er Eimer, über deren Rand Wasser schwappte.

»Da bist du ja«, begrüßte er mich erleichtert und stellte seine Last ab.

Ich eilte zu ihm und griff nach einem der Eimer. »Sei so gut, trag du den anderen noch bis ins Haus«, bat ich. »In meinem Bündel sind ein halbes Dutzend Gläser von Berit für den Markt.«

Thomas verdrehte die Augen, tat mir jedoch den Gefallen.

»Was ist passiert?«, fragte ich, als wir die Eimer vor dem schmalen Tisch abstellten, an dem ich unser Essen zubereitete.

»Thomas«, drängte ich, weil er keine Anstalten machte, mir zu antworten. Er seufzte, drehte sich um und strich sich eine schweißdunkle Strähne aus dem Gesicht. Er sah erschöpft aus, Vater musste ihn ordentlich angetrieben haben. Und ich hatte mich nach dem Mittagessen davongestohlen, statt ihnen zu helfen.

»Sie sagen, die Königin erhöht die Steuern«, gab er schließlich Auskunft.

Mein Magen krampfte sich zusammen, obwohl ich so etwas bereits befürchtet hatte.

Er begann, in der Stube auf und ab zu gehen. »Das kann sie doch nicht tun, oder? Nicht schon wieder.«

Ich legte die Umhängetasche auf den Schemel neben dem Spinnrad. »Sie ist die Königin«, sagte ich, um einen ruhigen Ton bemüht.

»Aber, Farah, meine Lehre!«

»Ich weiß, Thomas.«

»Es wird so schon schwer genug, bis zum nächsten Frühjahr das Geld dafür zusammenzuhaben, auch ohne dass wir noch mehr Steuern zahlen müssen.«

»Ich weiß.«

»Und wir essen jetzt schon kaum was anderes als Brot. Jeden Tag Brot. Oder Gemüseeintopf. Ich bin es so satt!«

»Ich weiß, Thomas«, wiederholte ich stoisch und lehnte mich mit dem Gesäß gegen die Tischplatte. Mein Bruder lief weiterhin rastlos hin und her.

»Und das Geld vom Markt brauchen wir für eine neue Ziege.«

»Ich weiß.«

Im letzten Winter war die alte Sally gestorben. Sie hatte kaum noch Milch gegeben, aber es hatte mich trotzdem getroffen. Die Ziege war wie ein Familienmitglied für uns gewesen.

Thomas trat auf mich zu und sah mich hoffnungsvoll an. »Die neuen Bänder, die du bestickt hast. Sie sind wunderschön. Meinst du, morgen auf dem Markt verdienst du genug, damit wir die Steuern zahlen können?«

Ich schüttelte den Kopf. So begehrt meine Handarbeiten auch waren. Die meisten Leute im Dorf hatten ähnliche Sorgen wie wir. Nie im Leben würde ich an einem einzigen Markttag genug verdienen, um unsere Steuern zu bezahlen.

»Aber was, wenn du morgen …«

»Es reicht nicht«, unterbrach ich ihn schärfer als beabsichtigt.

Wir starrten uns an. Überdeutlich war ich mir der Münze bewusst, die ich am Weiher eingesteckt hatte. War es an der Zeit, mit ihm über meinen Schatz zu sprechen? Doch wie sollte ich ihm oder Vater erklären, woher ich die Münzen hatte? Von den Steuereintreibern ganz zu schweigen.

Thomas’ Schultern sackten nach unten. »Was machen wir jetzt nur?«

Als ich versuchte, einzuatmen, kam mir mein Brustkorb ganz eng vor. »Ich weiß es nicht, Thomas. Ich weiß nur, dass du jetzt rüber in die Mahlkammer musst. Vater braucht dich. Alles andere lösen wir später. Irgendwie.«

Ich drückte seine Hände fest, ehe er ging. Im Türrahmen drehte er sich noch einmal um und lächelte schwach. »Kommt Zeit, kommt Rat. Das sagst du doch immer, nicht wahr?«

Ich nickte und wünschte, ich hätte mich so selbstsicher gefühlt, wie ich mich für meinen kleinen Bruder gab. Hätten wir mehr Wolle oder Stoff besessen, hätte ich noch ein paar Tücher, Schürzen oder Hemden nähen können, um sie zu verkaufen. Vielleicht, wenn ich eines der Goldstücke dafür verwendete? Um Wolle zu kaufen?

Verstohlen schob ich meine Hand in die Tasche und tastete nach der Geistermünze. Nein, irgendetwas sagte mir, dass ich niemandem von dem Schatz erzählen durfte.

Ich verstaute den Beutel mit Berits Waren in unserer Vorratskammer und versteckte die Goldmünze bei den anderen in meinem Zimmer. Anschließend überprüfte ich das Haushaltsgeld, das wir in einem Tonkrug zwischen dem Thymian und der Minze auf dem Fensterbrett aufbewahrten. Eine Handvoll abgegriffener Geldstücke lag auf dem Boden des dunkelbraun glasierten Gefäßes – so wenig wie befürchtet. Unschlüssig blickte ich zwischen meiner Handarbeitsecke und der Wohnungstür hin und her. Sollte ich Vater und Thomas helfen oder lieber versuchen, noch etwas Garn für den Markt zu spinnen?

Durch die Wand, die an den Mühlturm grenzte, drang ein dumpfes Poltern gefolgt von einem gedämpften Fluch von Thomas. Nur einen Herzschlag später erschall Vaters wütende Stimme. Damit war die Entscheidung gefallen. Ich band mir eine alte Latzschürze um, drehte meine Haare ein und zog ein Kopftuch auf, um sie vor Mehlstaub zu schützen. Dann ging ich hinüber.

Thomas saß auf einer der unteren Treppenstufen und rieb sich das Knie. Ein Sack Getreide lag neben ihm. Das grobe Leinen war, dem Säenden Gott sei Dank, nicht gerissen. Das Korn war bereits gereinigt, hätte es sich jetzt auf dem schmutzigen Boden verteilt, wäre die ganze Plackerei umsonst gewesen.

»Bist du gestürzt?«, fragte ich Thomas und setzte mich neben ihn.

»Nur gestolpert«, winkte er ab. »Geht gleich wieder.«

»Wie lange dauert das denn noch?«, rief Vater aus der obersten Mühlkammer zu uns herunter.

»Gleich!«, brüllte Thomas zurück. Seine Finger zuckten, als müsse er sich beherrschen, sie nicht zu Fäusten zu ballen. Ich klopfte ihm auf den Schenkel. »Ich geh schon.«

»Farah, nein.« Thomas versuchte, nach meinem Arm zu greifen, aber ich war schneller. Ich bückte mich nach dem Sack und hievte ihn auf meinen Rücken.

»Der ist zu schwer für dich«, sagte er, machte jedoch keine Anstalten, aufzustehen.

»Deswegen muss er trotzdem hoch.«

Betreten senkte er den Kopf.

Ich seufzte. »Geh ins Haus und setz Wasser auf. Und kümmere dich um die Wunde.«

Ich wartete nicht ab, was er antwortete, sondern rückte die schwere Last auf meinem Rücken zurecht und stieg an ihm vorbei nach oben. Nach dem zweiten Treppenabsatz schien der Sack mit Blei gefüllt zu sein, beim dritten konnte ich ihn kaum noch halten. Dann endlich erreichte ich das Dachstübchen. Ächzend ließ ich ihn neben dem Korntrichter auf den Boden krachen. Schweiß lief mir übers Gesicht. Erleichtert stemmte ich die Hände in die Hüfte und drückte den Rücken durch.

In diesem Moment drehte sich Vater um. »Du?« Er deutete auf den Kornsack. »Der ist doch viel zu schwer für dich. Wo ist der Faulpelz denn jetzt schon wieder?«

»Er ist gestürzt und hat sich das Knie aufgestoßen.«

Vater verdrehte die Augen. »Und jetzt soll ich die ganze Arbeit hier allein machen, oder wie?«

»Ich bin doch da«, beruhigte ich ihn. Oder versuchte es zumindest.

»Und wer kocht das Abendessen?«

»Thomas.«

Ungehalten brummend kam Vater auf mich zu und bückte sich nach dem Sack. Mit flinken Fingern löste er die Schnur, die ihn verschloss, und drückte sie mir in die Hand.

Ich steckte sie in meine Schürzentasche, während er nach dem Korn griff.

»Warte, ich helfe dir.«

»Geht schon«, behauptete er, doch ich achtete nicht darauf.

Gemeinsam kippten wir die Gerste in die trichterförmige Schütte, von wo aus sie ihren Weg durch den Mühlenturm bis hinunter zu den Mahlsteinen fand. Das Poltern der Mühlgänge ließ die Dielen unter meinen Füßen vibrieren.

Ich war gerade dabei, den Leinensack zusammenzufalten, als ich eine silberne Reflexion aus den Augenwinkeln wahrnahm. Eine glitzernde Gestalt huschte über die Kante der Schütte. Sie sah aus, als bestünde sie aus flüssigem Glas. Wie eine Eidechse bewegte sie sich auf vier Stummelbeinchen vorwärts, ihr langer Schwanz wippte bei jedem Schritt von einer zur anderen Seite. Es war einer der kleinen Wasserkobolde, die im Silberbach lebten. Sie waren zu allerhand Schabernack aufgelegt, aber harmlos im Vergleich zu den Lichten oder Dunklen Feen aus den Wäldern. Sie verließen ihr natürliches Element selten. Alle paar Monate fand einer von ihnen allerdings seinen Weg in die Mühle, rutschte den Mühlgang hinunter und verkeilte sich dort im schlimmsten Fall. Denn je länger sie sich an der Luft bewegten, desto fester wurde ihr Körper.

Auch dieser hier machte sich gerade daran, in den Mühlgang zu springen. Vaters Hand zuckte nach vorne und packte ihm am Genick.

Sofort begann der kleine Kobold zu zetern und sich zu winden. Als ihm das nichts nutzte, holte er tief Luft, blies die Backen auf und spie Vater einen dünnen Strahl Wasser mitten ins Gesicht.

Ich musste mir die Hand auf den Mund schlagen, um das Lachen zu unterdrücken. Vater schritt mit finsterer Miene zum offenen Fenster, holte aus und warf den Winzling nach draußen. Ich eilte hinzu und konnte gerade noch sehen, wie der Kobold unweit des Mühlrads in den Bach platschte. Sein fester Körper löste sich sofort auf.

»Lass dich nicht von einem Karpfen fressen«, rief ich ihm hinterher, obwohl ich nicht wusste, ob Wasserkobolde überhaupt auf dem Speiseplan von Fischen standen.

»Elende Plagegeister«, fluchte Vater. Zweifellos hatte er sich schon den Mühlgang reparieren sehen.

»Ist doch nichts passiert«, sagte ich sanft und ging zurück zum Sack. »Berit hat mir eine Bernsteinkerze geschenkt. Nach dem Abendessen erneuere ich die Feensiegel. Dann sind wir vor den kleinen Wasserratten wieder sicher.«

Vater schnappte sich Kehrblech und Handbesen, um die herabgefallenen Gerstenkörner zusammenzufegen. »Warst du den ganzen Nachmittag bei Berit?«

Ich spürte, wie ich errötete, und senkte den Kopf. »Sie hat mir Lavendelsäckchen für uns mitgegeben.«

»Bring ihr einen Beutel von dem guten Mehl mit, wenn du das nächste Mal zu ihr gehst.«

»Sie würde sich sicher freuen, wenn du sie selbst besuchst«, schlug ich vor.

Seine Miene verdüsterte sich. »Keine Zeit. Du siehst ja, was hier los ist.«

Er erhob sich und schüttete die zusammengekehrten Körner in einen bereitstehenden Eimer.

»Die Männer der Königin waren da«, sagte ich vorsichtig.

Vater warf Schippe und Besen zu Boden, sodass es schepperte. »Das waren sie.«

»Was wollten sie?«

»Was schon? Geld natürlich. Wird Zeit, dass Prinz Magnus endlich gekrönt wird.«

Ich verdrehte die Augen. »Und du glaubst, dann wird es besser?«

»Sein Vater war jedenfalls kein solcher Gierschlund wie diese Hexe.«

»Vater!«, zischte ich entsetzt. »Wenn uns jemand hört.«

»Ist doch war«, maulte er. »Wir arbeiten uns den Buckel krumm, und sie? Hockt auf Burg Giebelstein und presst uns den letzten Heller aus der Tasche.«

»Es heißt, sie brauche das Geld für neue Bernsteinkerzen.«

»Wer sagt das?«, blaffte er mich an.

»Giulietta hat gehört …«

»Weibergeschwätz!«

Verärgert schob ich das Kinn vor. »Geht es darum? Stört es dich, das Firnland von einer Frau regiert wird?«

»Ich habe nichts gegen Frauen, Farah«, behauptete er und ich verkniff mir den bissigen Kommentar, dass er sich nach dem Tod meiner Mutter kaum einmal mit einer unterhalten hatte, sah man von Berit und mir ab.