Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

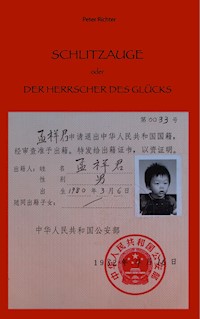

HERRSCHER DES GLÜCKS ist die Übersetzung des chinesischen Namens von Xiang Jun, dem Adoptivsohn des Autors, der von dessen abenteuerlicher Suche in Ost und West nach einem bewohnbaren Platz für ein SCHLITZAUGE erzählt. Aus der Perspektive der Hauptfigur und der deutschen und chinesischen Familienmitglieder werden die Jahre der Kindheit und Jugend, und die des jungen Erwachsenen in China, Deutschland und Japan beschrieben. Die Adoptivgeschichte spielt auf dem Hintergrund der politischen Entwicklung in der Zeit nach der Kulturrevolution, als im Rahmen der Öffnung nach Westen einigen wenigen Ausländern die Annahme eines chinesischen Kindes ermöglicht wurde. Das Adoptivkind wird mit Fragen der Fremdheit und Heimatlosigkeit, von Ressentiments, Mehrsprachigkeit, kultureller Vielfalt und der Suche nach einer Identität konfrontiert. Ein zweiter Erzählstrang führt einen deutsch-japanischen Jugendlichen, der ebenfalls seinen Weg zwischen den Kulturen sucht, auf eine japanische Insel und zu dem Aussteiger und Einsiedler Niki alias Schlitzauge, der ihm über den Generationsunterschied hinweg den Blick für alternative Lebensentwürfe öffnet, und ihn für den Gedanken an eine Zukunft in seinem japanischen Mutterland erwärmt. Die Erzählung richtet sich an jugendliche Leser und an Interessenten für die außergewöhnlichen Lebenswege junger Menschen in Asien und Europa.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 537

Veröffentlichungsjahr: 2013

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

FÜR NIKLAS

Inhaltsverzeichnis

Zuhause? Das ist da, wo wir gerade sind.

Mein Bruder ist ein Chinese.Klar, und du bist der Kaiser von China

Vier Jahre vorher

Gar drollig sind nicht minder, im Lande dort die Kinder…

Wir müssen die Japaner besiegen!

Herrscher des Glücks

Macht nix!

China-Baby

Oma Wei ist dagegen

Beidaihe, im Frühling 1980

Deutsch-chinesische Freundschaft

Henhao!

Aus dem Tagebuch einer Adoptivmutter

China-Alete

Von Mao lernen

Vier Jahre später

Schlitzauge erinnert sich

Bist du überhaupt meine richtige Mama?

Solange sie so klein sind …

Schlitzauge: Gelbe Gefahr?

Füttern verboten!

Erster Traum des Affenkönigs

Der Osten ist rot

Transsibirien

Japan-Märchen

Klacks in der Brühe

Schweizer Messer und Eiszapfen

Niki: Chinesen verkaufen ihre Kinder

16 Jahre später

onisan an ototo

Hiratsuka – Special

Goldhaariger Opa

Ausländer können das!

Selbstmörderwald

ikki – ikki – ikki!

arbeito I

Penner und Philosoph

arirang – arirang

Neue Augen

Save + Send

Zweiter Traum des Affenkönigs

Reise nach Westen

Habseligkeiten

Takeoff

Namensvetter

Zwischenlandung

Deutsche Lehrjahre

Auszubildende

arbeito II

Oh Gott, oh Gott!

Wir sind gekommen, um IHN anzubeten!

E-Mail 01 nach Australien

Chinesisch für Chinesen

Lasse: Mein Bruder ist ein Chinese

E-Mail 02

Ein Visum für den Affenkönig

Chinesische Taufe

Fernreise nach Hause?

Sich ein Bild machen…

E-Mails von Chengdu nach Killcare

Ausländer

Sprachen und Beruf

Vermischtes

Über mich

Rückkehr

Gewissensbisse

Der Traum vom Lugusee

Der deutsche Buddha von Nanjing

Devil on the Doorstep

Elektrische Schatten

Grabfegen

Beidaihe, im Frühling 1980

Pfingsten in Bonn

Personalakte N.B. (Auszug)

Dr. B. Psychiaterin

Nanjing! Nanjing!

Sun Wukong

Shanghai-Blues

Absender: Kleine Lilie

Kafka am Strand

Eiszeit

An: Kleine Lilie

SCHLITZAUGE II

Tod in Shanghai

Du weißt, wo ich wohne

Turbulenzen

Schweinsteiger

Skype

Der erste Schritt

Teuri-Alphabet

Interview mit Robinson

Briefbote

Steilküste am Westufer

6.00 am

Cup Noodles und Makrelen

Söhne befragen ihre Väter

Abschied

NACHKLÄNGE

Niki: Ich habe mich nicht getraut

Sayuri: Ein Zeichen genügt

Tomo: Das Scheitern der Träume erträglich machen

Klaus: Durch Dunkelheit zum Licht

Tomo + Klaus: Vater, lass den Sohn ziehen, um mit ihm zu sein

Lasse: Mein Bruder ist ein Chinese! Klar, und du bist der Kaiser von China!

Glossar

Zuhause? Das ist da, wo wir gerade sind.

UMZIEHEN – dieses Wort habe ich noch nie gemocht. „Ich werde umgezogen“ ist natürlich falsches Deutsch, aber so etwa fühlte ich mich, als Vater uns über die Autobahn vom Flughafen in Hamburg ins Heidedorf Luhmühlen kutschierte.

„Ach, Kinder, es wird herrlich werden! Stellt euch vor: Ein Haus in der Heide. Dieses Grün, diese Ruhe. Nur Vogelgezwitscher und Bienensummen. Vergessen wir dieses Grau, diesen Staub und diesen Lärm von Beijing. Jetzt können wir endlich wieder durchatmen.“

„Worauf warten die vielen Autos, Papa?“

„Nur ein kurzer Stau. Gleich sind wir da. Ach, Kinder…“

Im Rückspiegel sah ich sein zufriedenes Gesicht. Unser großer Vorsitzende, wie Mama ihn oft nannte. Alles hatte er geplant, organisiert, gemietet, unterschrieben, versichert – dafür war er extra einen Monat vor uns nach Deutschland geflogen.

„Niki muss mal!“

„Hier kann ich schlecht halten. Aber wir sind ja gleich im Haus.“

„Niki muss jetzt!“

War Mamas Betonung von jetzt etwas schärfer als normal? Oder kam es mir nur so vor? „Ein Parkplatz tut`s doch auch.“ Niki quengelt. Er will nicht am Baum. „Nun mach schon…“

„Na, da staunt ihr, was?“ Langsam rollte der Variant auf die Auffahrt.

Über dem Türeingang: HERZlich willkommen! Das Herz hatte Papa gemalt.

„Nur hereinspaziert in unseren Bungalow.“

Das hörte sich nach Ferien an.

„Ein echter Kamin, schon ausprobiert. Einbauküche. Zwei Schlafzimmer. Und hier, Jungs, ein Doppelstockbett für euch.“

Also ein Zimmer, dachte ich kurz.

„Und erst die riesige Terrasse. Den Fischteich kann man wieder herrichten. Das Grundstück geht bis hinten zu den hohen Bäumen.“

„Und wie weit ist es bis Lüneburg?“

„Ein Katzensprung, knapp eine halbe Stunde mit dem Wagen.“

Dachte Mama bei ihrem lang gezogenen „Ach soo“ an den nicht vorhandenen Führerschein?

Ein Sektkorken knallte. Cola für die Jungs. „Prost, Kinder, ach es wird wunderbar!“

„Wie bei meiner Abschiedsparty in Beijing, Papa. Alle waren gekommen, alle meine Freunde. Sogar zwei fuwuyuan und die ayi mit ihrem Mann. Es war unheimlich eng in den beiden Zimmern, einige saßen sogar auf den Betten.“

„Toll, und weißt du was: das ist jetzt alles vorbei. Keine enge Wohnung mehr, keine Drängelei von vielen Menschen. Hier haben wir Platz für die größten Partys.“

„Und wen laden wir ein?“

„Das findet sich. Guck mal, wir sind schon so oft umgezogen und immer hast du wieder neue Freunde gefunden.“

Da war es wieder, das gehasste Wort: UMZIEHEN.

„Prost, auf alle unsere zukünftigen Partys! Auf unser Leben in Deutschland!“

Niki brüllte los. Er hatte seine Cola umgekippt.

„Muss er schon wieder?“

Mein Bruder ist ein Chinese. Klar, und du bist der Kaiser von China.

Habt ihr Pferde?“ „Die 96er oder St. Pauli? Wen findest du besser?“ „Prinzessin Anne kommt zum Reitturnier nach Luhmühlen.“ „Hast du schon den neuesten Super - Mario?“

Große Pause in meiner neuen Schule. Ich fühle mich nicht wohl in diesem engen Kreis. Mein Kopf schwirrt. Zum Glück brauche ich nicht auf jede Frage antworten. Es geht viel zu schnell. Ich beginne zu schwitzen. Irgendwas muss ich wohl sagen:

„Mein Bruder ist ein Chinese!“ Die weiter hinten stehen, fragen nach: „Was hat er gesagt?“ „Sein Bruder ist ein Chinese“.

„Klar, und du bist der Kaiser von China!“ kam es zurück.

Alles andere ging im Gekicher und Losprusten unter. Ich wollte doch noch was nachschieben, erklären. Zu spät. Zu blöd. Verpatzt!

Wie kam dieser Satz über meine Lippen?

War es die Hitze?

Der enge Kreis?

Die vielen Fragen?

Noch im Reingehen hörte ich hinter mir: „Kaiser von China…..“

Jetzt wäre noch Zeit zum Umkehren. Zwei Stunden war Vertretung. Aber nach der Großen Pause kommt die Klassenlehrerin. Wenn es doch nicht so heiß wäre! Mein Mund ist ganz trocken. Die nächste Runde meines Einstiegs/Ausstiegs sehe ich schon vor mir:

Hände auf meiner Schulter: „Bleib mal bitte einen Moment hier vorn – Also, dies ist nun euer neuer Mitschüler – Willst du dich nicht selbst kurz vorstellen?“

„Nein, will ich nicht! Ist nicht nötig. Alle kennen mich schon. Ich bin der Kaiser von China!“

Das wär`s gewesen. Ein echter Knüller. Einmal müsste ich so was wagen. Müsste…

Ich drück mich auf meinen Stuhl. Schön klein machen. Nur nicht auffallen.

„Meine liebe 4b …“

Jetzt kommt`s. Ein vielsagender Blick geht in meine Richtung.

„Ich hab euch eine Neuigkeit mitzuteilen, die gestern Abend auf der Lehrerkonferenz beschlossen wurde: Ab sofort können eure Schultaschen morgens am Eingang nach Messern, Scheren und anderen scharfen Gegenständen durchsucht werden.“

Stöhnen und Lachen aus mehreren Ecken.

Erleichtertes Luftholen bei mir.

„Ich brauch dem wohl nichts weiter hinzufügen. Ihr wisst ja alle… Es werden nur Stichproben sein.“

Ein Tumult bricht los.

Mein Tischnachbar pufft gegen meinen Oberarm:

„Mensch, sag was! Ist das nicht unglaublich. Polizeistaat! Bullenschule! Oder?“

„Naja, ich weiß nicht…“

„Klar, du weißt nicht, du weißt überhaupt nichts. Bei euch in China werden sie ja sowieso gleich erschossen…“

Irgendwann klingelt es.

Großzügig antwortete ich auf den Seufzer der Lehrerin, die mir beim Rausgehen den Arm um die Schulter legt: „Oh je, jetzt hab ich glatt vergessen, dich vorzustellen“:

„Ach, das macht doch nichts.“

„Da geh ich nie nie, nie wieder hin! Die sind so was von bekloppt!“

Im hohen Bogen schleuderte ich meine Schultasche in die Flurecke, schob Niki aus dem Weg und knallte die Kinderzimmertür hinter mir zu.

Bloß jetzt nicht heulen.

Ich kugelte mich auf dem unteren Bett zusammen, mein Gesicht zur Wand, wollte nichts hören, nichts sehen, nichts sprechen. Wie die drei Affen.

Keine zwei Minuten waren vergangen.

„He, he, was haben sie denn mit dir gemacht, mein Schatz?“

Lässig lehnte Mutter am Türrahmen. Die obligatorische Zigarette war ein Zeichen von guter Laune und Vaters Abwesenheit.

Nicht heulen. Nicht weich werden.

„Ich bin nicht dein Schatz!“

„Oh, verzeih! Nein, natürlich nicht. Du bist ein ganz böser Ritter, dem sie das Pferd weggeschossen haben. Besser?“

Ich musste aufpassen, dass mein Mundverziehen nicht wie Schmunzeln aussah.

„Und wohin will mein böser Ritter nicht mehr gehen? In diese bekloppte Schule in Luhmühlen? Kommt uns das nicht bekannt vor, Niki?“

Der hatte sich mit seinem heißgeliebten Kuschel-Grobie durch ihre Beine gedrängelt und machte Fratzen.

„Erster Tag im chinesischen Kindergarten? Erster Tag in der Deutschen Schule in Beijing? Da geh ich nie, nie, nie wieder hin. Dreimal nie!“

„Das war was ganz anderes.“

„Ach so, das war ganz anders. Und was ist hier nun so fürchterlich, wenn man mal fragen darf?“

„Ich weiß einfach nicht, wovon die da reden. Pferde, Reiten, Prinzessin, Mario, 96er, St. Pauli. Weißt du denn zum Beispiel, wer besser ist, die 96er oder St. Pauli?“

„Hm, schwierige Geschichte, 96er kenn ich nicht, und das mit St. Pauli wollen wir mal schnell wieder vergessen. Dafür bist du mir nun wirklich noch zu jung.“

Ich verstand immer weniger.

„Siehst du, du hast auch keine Ahnung. Da stand ich dann auf dem heißen Schulhof blöd in der Gegend rum, kannte niemanden und hab dann noch idiotischerweise gesagt:

Mein Bruder ist ein Chinese.“

„Au weia, das war dann wahrscheinlich ein Riesenerfolg.“

„Ja, war`s. Und deshalb geh ich da nicht wieder hin. Gibt`s nicht noch ne andere Schule?“

Mein Hals war immer noch trocken. Nur nicht heulen.

„Sicher, sicher. Wir könnten vielleicht eine andere Schule für dich finden. Nur ein Problem bleibt dann immer noch, mein Schatz:

Dein Bruder ist ein Chinese!“

Vier Jahre vorher

Gar drollig sind nicht minder, im Lande dort die Kinder…

Hat der da die Babys drin?“

Ich wagte nur zu flüstern, wollte witzig sein, als dieser dürre Beamte mit Schnauzbart und Fliege, in der rechten Hand einen Telefonhörer, mit der linken Hand in der Schublade seines riesigen Schreibtisches wühlte. Sehen konnte ich nicht viel, denn wegen der starken Mittagssonne waren die Jalousien herunter gelassen und tauchten den Büroraum in ein Halbdunkel.

Wie in einer Kirche, dachte ich für einen Moment.

Und der sitzt da oben auf seinem Thron, blickt auf uns herab und grummelt seine englischen Sätze in Mutters Richtung.

Wir waren schon seit zwei Tagen in Hong Kong. Im Ocean Park waren die Haie in einem Tunnel über unseren Köpfen geschwommen, mit der Doppeldecker - Straßenbahn waren wir hinaus nach Aberdeen gefahren, wo die großen Restaurantschiffe mit den Drachenköpfen lagen, die ich schon einmal in einem James-Bond - Film gesehen hatte. Am Abend wollte mich Mutter nicht allein im Chunking-Mansion zurücklassen, und ich durfte sie zum Poor-Mens-Night-Club begleiten. Night-Club? Das klang ziemlich wild. Unter freiem Himmel war ein Markt mit Essensständen, Verkaufstischen und Kiosken aufgebaut. Hier konnte man sich massieren lassen, dort zeigte ein Straßenkünstler seine Tricks. Ich war begeistert und zog Mutter von einem Stand zum nächsten. Hier war ja viel mehr los als bei uns in Beijing. Da konnte es zwischen den grauen Gebäuden des Hotel-Geländes schon manchmal recht langweilig werden. Aber andererseits hatte ich mit Tobias, meinem besten Freund, dort immer wieder die tollsten Abenteuer erlebt. Whow, das wäre jetzt perfekt, wenn er hier dabei wäre…

Wir saßen bei einer Haifischflossen-Suppe, die ich nur wegen des unheimlichen Namens bestellt hatte, und ich nuckelte schon an der dritten Cola. Gab`s auch nicht in Beijing!

Mutter zog nervös an ihrer Zigarette. Sie hatte manchmal eine komische Art, angefangene Gespräche wieder aufzunehmen oder meine Fragen mit großer Verspätung zu beantworten:

„Nein, natürlich hatte er da die Babys nicht drin.“ „Weiß ich selbst.“

„Oder eigentlich doch: denn er hatte viele Karteikarten, auf denen die Namen von Kindern stehen, die man adoptieren kann.“

Sie drückte die Kippe mit einem tiefen Seufzer im Blechaschenbecher aus.

„Ach, weißt du, es ist alles nicht so einfach. Es gibt zwar so viele Kinder, auch in seiner Kartei, die keine Eltern haben, aber man möchte sie nicht an ausländische Familien abgeben oder an Leute, die nicht in Hong Kong leben, so wie wir zum Beispiel.“

„Versteh ich nicht, und außerdem: Ilam und Jimmy haben doch auch ausländische Eltern, und die wohnen auch nicht in Hong Kong.“

Mit diesen beiden koreanischen Kindern hatte ich ein Jahr lang in Beijing gespielt.

„Was bedeutet das: adoptieren?“, hatte ich meine Eltern gleich nach der Abreise von Ilam und Jimmy gefragt, als ich wissen wollte, wie man koreanische Geschwister bekommen kann.

Die Antwort war fast noch umständlicher als damals bei der Frage, wie die Babys in den Bauch der Mutter kommen.

Es klang alles so bedrohlich, machte sogar Angst: Waisenhaus – Armut – Krieg – Hunger – Arbeitslosigkeit – Krankheit – Tod. So viele dunkle Wörter hatte ich nicht erwartet.

Ich hatte eher an etwas Lustiges gedacht: Ein Bruder oder eine Schwester, Koreaner, Chinese, Deutscher, das war ja eigentlich egal, kommt in unsere Familie, wohnt bei uns, isst mit uns, spielt mit uns, lacht mit uns, und ist auch am nächsten Morgen beim Frühstück noch da.

Nicht zu klein sollte er/sie sein. Tobias` Schwester ging uns beiden mit ihrem Gequengel manchmal ganz schön auf den Keks. Nicht zu groß sollte er/sie sein. Also mindestens nicht stärker als ich.

Jetzt saßen wir aber hier in Hong Kong.

Es ist alles nicht so einfach!

Und ich hatte gedacht, wir würden so einen kleinen Chinesen gleich mit nach Beijing nehmen. So einen wie aus dem uralten China-Bilderbuch, aus dem Vater manchmal vorlas:

„Gar drollig sind nicht minder,

im Lande dort die Kinder …“

Wir müssen die Japaner besiegen!

Sie haben meines Kaninchen gestohlen!

Wir müssen im chinesischen Kindergarten!

Die Japaner haben uns wieder angegreifen!“

Tobias verhaspelte sich mit zornesrotem Kopf. Immer wenn er aufgeregt war, wurde sein Deutsch noch schlechter als sonst. Zu Hause bei ihm wurde nämlich nur Chinesisch gesprochen, weil seine Mutter aus Taiwan stammt.

Ankunft im Yoyi-Binguan (Freundschafts-Hotel) im Norden Beijings:

„Du, wir haben keinen Bruder für mich in Hong Kong gefunden.“

„Pechsache! Aber stell dir vor: Meines Kaninchen ist weg.

Gestohlen, sagt meine Mutter. Aber ich glaub: die Japaner. Oder bei der ayi im Kochtopf!“

„Weiß ich auch nicht, aber du kannst ja mit meinem spielen.“

„Wenn noch da is!“

Er war nicht zu bremsen:

„Nächste Woche. Wir beide im chinesischen Kindergarten. Kennst du? Der hinter der Uni, wo wir mal Vorführung sehen. Total beknackt! Morgens Gymnastik: i –ar-san.

Und keine Zeit mehr für uns. Wir kommen um vier zu Hause. Tag

kannst du vergessen.

Wann kämpfen wir gegen Japaner?“

„Die kommen doch erst um sieben mit dem Bus aus ihrer Schule“, versuche ich ihn zu beruhigen.

„Und was hast du überhaupt dauernd mit deinen Japanern?“

„Die werden immer mehr frech! Letzte Woche haben sie mit Steinen gegen uns geworfen.“

„Nur so?“

„Nur so! Juan, du kennst doch der kleinen Dicke aus Argentinien, hatte nur Spaß gemacht: Hau ab, Japse! hat er gerufen. Muss der Japse doch abkönnen. Er ruft mich immer:

Yaankee! Mit ganz langes A. Ich Deutscher, hab ich zu ihm neulich gesagt. Na ja, wenigstens halber. Was röhrt er: Sauerkraut!! Wir müssen denen was auf Maul geben.

Wir müssen die Japaner besiegen!“

Herrscher des Glücks

Dong.Dong.Dong! Wumm.Wumm!

Die Bagger und Abrissraupen hämmern Tag und Nacht. Ich wälze mich ruhelos in meinem Bett.

Unsere kleine Gasse im Nanxiawazi Hutong war früher, obwohl im Zentrum Beijings gelegen, eine der ruhigsten und angenehmsten Wohnstätten der Stadt. In den 50er Jahren hatten wir diese zwei Zimmer in einem der dreistöckigen Betonblocks, die auf der gegenüberliegenden Seite der traditionellen Altstadtwohnungen errichtet wurden, über meine Einheit bekommen. Damals waren wir glücklich. Mein Mann bekam eine Zuzugsgenehmigung von seinem Heimatdorf im Norden in die Stadt. Unser erstes Kind war geboren worden – ein Junge. Zwei Zimmer für drei Personen. Das war fast schon Luxus.

Gestern Abend war die Vorsitzende vom Straßenkomitee wieder da.

Für einen Augenblick hatte ich gehofft, sie würde nur über die neuen Umsiedlungspläne für die alten Bewohner des Hutongs sprechen wollen.

Aber nein, sie kam auf das Thema der letzten Woche zurück, als ich sie schon einmal vor die Tür gesetzt hatte:

„Xiao Xiang?“ fragte ich.

„Ja, Xiao Xiang. Lass uns alles noch einmal in Ruhe besprechen, Lao Wei.“

„Trinken wir eine Tasse Tee zusammen.“

„Ist dein Sohn auf der Nachtschicht?“

„Ja, mein Sohn ist nicht hier, aber eigentlich gibt es gar nichts mehr zu diskutieren.

Du kannst dir deine Mühe sparen. Ich gebe den Xiao Xiang nicht her. Ich lasse mir von euch nicht gleich zwei Menschen wegnehmen.“

„Oh ja, liebe Lao Wei, deinen Kummer versteh ich nur zu gut, aber denke doch auch an die Zukunft deines Enkels, denk an das Leben deines Sohnes. Es muss doch irgendwie weiter gehen nach diesem schrecklichen Unfall.“

Unfall nannte sie den Tod meiner Schwiegertochter!

Erst vor sechs Wochen hatten wir sie beerdigt – dieses zarte und doch so starke Persönchen, dieser Sonnenschein in meinen alten Tagen.

Noch kurz vor der Geburt im März wurde sie von ihrer Arbeitsgruppe in der Maschinenfabrik Nummer III zur Sprecherin gewählt.

„Vier Modernisierungen ja“, hatte sie auf einer Versammlung der Leitung mutig entgegen geschleudert, „aber dann lasst uns hier in unserer Einheit damit anfangen. An unserem Arbeitsplatz, wo wir Frauen in der Nachtschicht immer noch schlechter bezahlt werden als die Männer.“

Viel Beifall hatte es gegeben.

„Gut gemacht, Xiao Wu!“

Aber auch: „Sei vorsichtig! Pass auf dich auf!“

Meinten sie nur ihre Schwangerschaft?

Fröhlich und stolz kam sie an diesem Abend nach Hause:

„So, jetzt kann ich mich in aller Ruhe in die Klinik legen. Die Kolleginnen werden das schon machen. Wenn die gewusst hätten, wie ich gezittert habe, bevor ich mich zu Wort gemeldet habe!“ Diese Geschichte in der Fabrik hatte ihr so viel Zuversicht und Kraft gegeben, dass sie fast froh gestimmt drei Tage später in die Klinik ging.

Sie drückte schmunzelnd meine Hand, als die beiden Pfleger sie zum Krankenwagen begleiteten: „Jetzt wird alles gut, Lao Wei!“

Die Kraft hat sie dann auch wirklich gebraucht, denn der Xiao Xiang war ein schwerer Brocken von viereinhalb Kilo.

Geweint habe ich, als ihn das erste Mal im Arm hielt, geweint vor Glück.

Der erste männliche Enkel in unserer Familie, geboren im Jahr des Affen nach dem chinesischen Tierkalender. Das bedeutete: Stärke, Mut, Intelligenz, Phantasie, Humor.

Ein passender Name war schnell gefunden:

Alle konnten sich noch gut an unseren Lao Xiang, den Bruder meines Vaters, aus meinem Geburtsort Tangshan erinnern. Den berühmten alten Meister im Schattenboxen, der in seiner Freizeit Tang-Gedichte schrieb, und der während der Kulturrevolution so viel Furchtbares durchmachen musste. Seine Schüler hatten ihn auf offener Straße bespuckt. Er wurde mit einer weißen Schandmütze um die Aschenbahn auf dem Sportplatz gejagt.

Xiang Qun – diese schönen Zeichen für „Herr, Herrscher, erhaben, vornehm“ und für „Glück, Segen, gutes Orakel“:

„Herrscher des Glücks“ – das klang, zusammen mit unserem Familiennamen Meng – wie der große Philosoph Meng-Tse – fast etwas angeberisch.

Ach, sollten sich die Nachbarn doch das Maul zerreißen.

Aber Glück lässt sich nicht anbinden.

Kaum hatte Xiao Wu die Klinik verlassen, wollte sie so schnell wie möglich zu ihrem Arbeitsplatz zurück. Zu schnell, fand ich.

„Es gibt doch noch so viel zu tun dort, und Xiao Xiang ist bei der Großmutter in guten Händen.“

Und es kam dieser Abend, der unser aller Leben verändern sollte.

„Es kann spät werden heute“, hatte sie mir beim Abschied zugerufen, „irgendeine Aussprache mit der Parteileitung.“ Nach zehn Uhr wurde ich unruhig. Mein Sohn war schon zur Nachtschicht aufgebrochen.

Ich nahm mein Strickzeug, schaute auf die Uhr…

Als die Nachbarin an die Tür klopfte, war ich wohl für einen Moment eingenickt:

„Lao Wei, etwas Schreckliches ist passiert… Ein Unfall…. Keine Hilfe… Zu spät… Kein Krankenwagen…

Ich stammelte nur: „Xiao Wu?“

Und sie war immer diesen Radweg am Kanal entlang gefahren.

Auch im Dunkeln.

Warum ist sie hinter der Brücke ausgeschert und direkt in den entgegenkommenden Laster hinein? Warum? Warum?

Einige Tage später steckte mir auf der Straße ihre beste Freundin und Arbeitskollegin Liu einen kleinen Zettel in die Jackentasche.

Die Tränen ließen meine Brille beschlagen:

Xiao Wu sollte Selbstkritik üben in dieser abendlichen Aussprache. Es kam zum Streit. Der Sprecherinnenposten wurde vorläufig einer anderen Kollegin übergeben. Sie habe ja nun auch genug zu tun mit dem Baby zu Hause. Ruh dich ein bisschen aus, Kollegin. „Es hat doch alles keinen Zweck“, soll sie die fünf Männer der Parteileitung angeschrien haben. „Ihr sitzt hier noch in hundert Jahren auf euren fetten Parteiärschen.“

Sie sei hinaus gerannt, die Tür hinter sich zuschlagend.

Unfall? Ja, vielleicht nenne ich es auch lieber selber so, denn sie muss doch an ihren Xiao Xiang gedacht haben.

Sie muss… Sie kann doch nicht…

Xiang Qun, Herrscher des Glücks, wo sind die Götter, die dich vor Unglück beschützen sollen?

Sie sind nicht da. Noch schlimmer: Sie schicken ihre Helfer mit weiteren schwarzen Botschaften.

Da sitzt sie, die Vorsitzende vom Straßenkomitee und redet und redet:

„Neue Familienpolitik…nur ein Kind für jedes Ehepaar…wenn dein Sohn wieder heiratet, muss seine Frau auf ein eigenes Kind verzichten… deine Tochter hat schon zwei Kinder… wer soll das Baby zu sich nehmen?“

„Niemand. Es bleibt bei mir.“

„Lao Wei, du wirst 86, mit deiner Gesundheit steht es nicht zum Besten. Sieh mal, da ist dieses deutsche Ehepaar. Sie sind Lehrer an der Fremdsprachen-Hochschule. Sie haben schon einen Sohn. Und jetzt würden sie so gern ein chinesisches Kind adoptieren. Unsere Regierung unterstützt neuerdings solche Adoptionen für Ausländer.“

„Wohnen sie hier für immer?“

„Sicher für einige Jahre. Für immer vielleicht nicht, aber das weiß ich nicht genau.“

„Dann brauchst du nicht weiter sprechen. Das Kind bleibt hier!“

„Aber denk doch an das schöne Leben, was deinen Enkel erwarten würde: eine große Wohnung, hübsche Kleidung, eine gute Schulausbildung, Reisen in ferne Länder…“

„Er braucht keine Reisen in ferne Länder. China ist groß genug.“

„Aber dein Sohn…“

„Mein Sohn denkt so wie ich, da kannst du Gift drauf nehmen. Punkt! Schluss!

Ich hab nun zu tun, muss die Milch warm machen für den Kleinen.“

Auf der Türschwelle hielt ich die Besucherin am Ärmel fest:

„Sag mal, wissen die Ausländer von unserer Geschichte?“

„Ja, soweit ich weiß, hat man ihnen wohl von dem Unfall erzählt.“

„Umso besser. Dann kannst du ihnen ausrichten lassen: Wenn sie dieses Kind wirklich lieb haben und etwas Gutes tun wollen, dann sollen sie es hier in unserer Familie lassen. Ich lass nicht noch mehr Unglück in dieses Haus!“

Macht nix!

Aufgeregt stürmt mein Kollege Liu in den Seminarraum:

„Komm schnell, wir müssen zum Ministerium!“

„Zum Ministerium? Aber ich bin mitten…“

„Macht nix! Gib den Studenten eine Hausaufgabe oder schick sie ganz einfach nach Hause. Jetzt gibt es Wichtigeres zu tun. Wir müssen sofort los. Ich habe schon einen Dienstwagen bestellt.“

Mir zittern die Hände, als ich meine Sachen zusammenpacke. Ist dies der Augenblick, auf den wir schon nicht mehr zu hoffen wagten?

Liu kommt zurück:

„Wo ist dein Mann?“

„Aber, Liu, du weißt doch, dass er die ganze Woche auf dem Seminar in Shanghai ist.“

„Ja richtig. Egal! Macht nix!“ – seine Lieblingsformel, auch noch in der ausweglosesten Situation.

In der alten russischen Limousine lehne ich mich zurück.

Ich brauche eine Zigarette.

„Sagst du mir jetzt endlich, was los ist?“

Er streicht sich über seine Glatze, setzt sein Siegerlächeln auf, klatscht in die Hände:

„Geschafft! Wir haben es geschafft. Die Kuh ist vom Eis!“

Wenn er doch einmal seine deutschen Redensarten weglassen würde, wenigstens in solchen Momenten.

„Ein Anruf vom Ministerium heute morgen. Die Meng-Familie hat die Einwilligung in eine Adoption gegeben. Christine, du bekommst einen Sohn! Den Xiang Qun!“

Die Tränen schießen nur so heraus. Ich umarme ungeschickt Lao Liu, kann nicht sprechen, stammle etwas wie „Danke“ – „Mein Gott…“

Die Anspannungen und die Verkrampfungen von den langen Wochen des Wartens, Hoffens, Aufgebens, Zweifels, der Unsicherheit und der Zuversicht lösen sich in diesen Sekunden, und ein neues, mir bisher unbekanntes Gefühl macht sich breit: Ich kann mein Glück nicht greifen, nicht begreifen. Es ist zu mächtig und zu vollkommen. Im Rückblick werde ich später einmal denken: Es war wie bei der Geburt von Lasse. Also doch nicht so unbekannt.

Ich möchte den Film für einen Augenblick anhalten können, möchte mich sammeln, möchte mit jemandem reden. Wie ungerecht gegenüber Liu, der mich besorgt und hilflos aus dem Augenwinkel beobachtet.

Er treibt den Fahrer zur Eile an. Der steuert die Limousine an endlosen Fahrradkolonnen vorbei auf der nördlichen Umgehungsstraße Beijings zum Ministerium für Familienangelegenheiten. Ist das alles wirklich? Oder bewege ich mich in einem Tagtraum?

„Warum weinst du? Freust du dich nicht? Du hast es doch so gewollt, nicht wahr?“

Lius Stimme klingt behutsam, mitfühlend, ängstlich.

„Nicht jetzt, Lao Liu, nicht jetzt. Später werde ich dir erzählen, warum ich weine.

Im Moment geht mir nur alles ein bisschen zu schnell.“

„Macht nix!“

China-Baby

Hinter den Kulissen musste sich ganz überraschend irgendetwas getan haben. Am Anfang hatte ein eher unverbindliches Gespräch mit den chinesischen Kollegen unserer Deutschabteilung an der Hochschule über unseren Adoptionswunsch und die erfolglose Reise nach Hong Kong gestanden.

„Versucht`s doch hier. Es gibt so viele Kinder in Waisenhäusern, die auf Adoptionseltern warten.“

Ungläubig hörten wir diese Bemerkung einer Kollegin.

„In der Volksrepublik? Ausländer adoptieren ein chinesisches Kind? Das passt doch nicht zusammen.“

„Doch, doch. Es bewegt sich vieles im Moment. Denk zum Beispiel an die Heirat von Ausländern und Chinesen. Noch vor Wochen bekam man keine Genehmigung dafür. Plötzlich ist auch das möglich. Stellt einfach erst einmal einen Antrag. Ein Antrag ist immer gut.“

Fast ein Jahr lang tat sich nichts. Dann kam die Einladung zu einem Besuch bei einer chinesischen Familie:

Im zweiten Stock eines der typischen Wohnblocks aus den 50er Jahren, die mit den angrenzenden Altstadthäusern des Hutongs schon in Kürze unter dem Brückenneubau für die 3. Ringstraße verschwinden würden, gehen von einem langen dunklen Flur rechts und links die Eingänge zu den Ein- und Zweizimmerwohnungen ab. Einige Türen sind geöffnet, und die Plastikperlenvorhänge klimpern im Wind. Am Ende des Flurs befindet sich eine Küchenecke mit zwei doppel-flammigen Propangasöfen, die von allen Parteien gemeinsam benutzt wird.

Mit unserer chinesischen Freundin Xie, die als Übersetzerin fungieren wird, betreten wir die Wohnung der Familie Meng. Wir werden vorgestellt, schütteln uns leicht verlegen die Hände. Die Familie: die Großmutter, ihre Tochter und ihr Sohn, und auf dem breiten Ehebett in der Mitte des Raumes, eingerahmt von Kissenrollen, die ein Herunterfallen verhindern sollen, ein pausbackiges (oder fettes), blasses (oder käsig-weißes), kahlköpfiges Chinesenbaby: Xiang Qun, der Enkel, der „Herrscher des Glücks“, wie uns Xie seinen chinesischen Namen übersetzt.

Wir werden gebeten, Platz zu nehmen. Mit der Großmutter setze ich mich auf die Bettkante. Tee wird gereicht.

Die lebhafte, etwa dreißigjährige Tochter, hilft mit ihrem von Lachen und Weinen unterbrochenen Bericht über die Geschichte dieser Familie allen über die sprachlose Peinlichkeit hinweg. Ich höre der Übersetzung zu, oder gebe eigentlich nur vor, zuzuhören. Immer wieder geht mein Blick für Bruchteile von Sekunden zu dem kleinen Wickelpaket dort, so ganz nah, dass ich es fast berühren könnte. Eine kurze Kopfdrehung zur anderen Seite, und ich habe das von tiefen Furchen durchzogene Gesicht der unendlich traurig dreinblickenden Großmutter vor mir.

Ich schlucke, halte die Tränen zurück. Eine Tragödie spielt sich hier vor meinen Augen ab, und ich soll eine Rolle darin spielen. Eine Rolle, auf die ich mich nicht vorbereiten konnte, und der ich überhaupt nicht gewachsen bin.

Meinen Mann darf ich nicht ansehen, dafür kenne ich ihn zu gut.

Vom Vater des Kindes, der stumm in einer Ecke sitzt, muss ich schnell wieder wegsehen, weil ein ständiges nervöses Zucken seine linke Gesichtshälfte entstellt.

Auf ein Zeichen unserer Freundin versammeln sich alle Beteiligten um das Bett – eine Krippenszene. Das Baby strampelt vergnügt, wird von den lästigen Stoffwindeln befreit. Die Großmutter hat alles routiniert im Griff. Sie nimmt es hoch vom Bett, hält es mit einem stolzen Lächeln in ihren ausgestreckten Armen und legt, nein drückt es förmlich an meine Brust: „Ist er nicht ein prächtiger Bursche, unser Xiao Xiang?“ höre ich die Übersetzung. Das ist zu viel, meine Tränen sind nicht mehr zu stoppen. Der Kleine strahlt übers ganze Gesicht und … pinkelt im hohen Bogen durchs Zimmer!

Selten habe ich ein Lachen als so befreiend empfunden wie in diesem Augenblick voller Seligkeit und Traurigkeit.

Oma Wei ist dagegen

Wie sieht er aus? Wie groß ist er? Wann kommt er zu uns? Warum habt ihr ihn nicht mitgebracht?“

Am verheulten Gesicht meiner Mutter konnte ich schon ablesen, dass irgendetwas total gut, oder ganz schrecklich schlecht gelaufen war. Vater setzte sein feierliches Erklärgesicht auf: „Also, hör zu… Es ist alles nicht so einfach.“ „ Die Arie kenn ich schon“, unterbrach ich ihn.

„Ja, nein. Es ist wirklich nicht einfach. Erst einmal: Da ist das niedliche, kugelrunde, ungefähr zwei Monate alte Chinesenbaby Xiang Qun. Etwas blass, etwas zerknautscht.“

Mutter guckte streng herüber.

„Die Mutter vom kleinen Xiang ist bei einem Verkehrsunfall gleich nach der Geburt ums Leben gekommen. Die Familie will das Kind aus verschiedenen, ziemlich schwer zu erklärenden Gründen, für eine Adoption frei geben. Wir wurden heute als die möglichen Adoptiveltern vorgestellt. Frau Xie hat uns begleitet und gedolmetscht. Sie war es auch, die uns auf der Rückfahrt folgendes erklärt hat:

Im Rausgehen hätten der Vater und seine Schwester zu ihr gesagt, dass wir ja wirklich sehr nette Leute seien, und sie könnten sich auch vorstellen, das Kind diesen Ausländern zu überlassen. Aber, und dieses ABER wiegt wohl stärker als alles andere:

Die Oma ist dagegen!“

Und es begann eine von diesen endlosen und umständlichen Erwachsenen-Erklärungen, die sich aber immer weiter von dem entfernten, was ich noch verstehen konnte. Sie sprachen auch mehr miteinander oder gegeneinander, weniger in meine Richtung. Es war wohl gescheiter, wenn ich an meiner Lego-Eisenbahn weiterbaute.

Von den Satzfetzen aus dem Wohnzimmer, die ich einigermaßen kapieren konnte, bastelte ich mir mein eigenes Bild zum Thema „Adoption“ zusammen. Und die Farben von diesem Bild waren düster:

… kann man nicht machen

… deine Mutter in Deutschland sollte ihren Enkelsohn hergeben

… sind nicht in Deutschland

… schlecht in China, soll man nicht unterstützen

… weißt du, was schlecht ist in China

… denkst nur an dich

… denkst nur an die armen Chinesen

… Familie vielleicht unter Druck gesetzt

… vielleicht, vielleicht

… würden etwas Gutes tun für die Familie

… oder für uns

… gieß mir noch einen Brandy ein!

… erst Mittag, ist schon dein dritter

… sollten das ganze Thema begraben

… typisch, wenn dir irgendetwas zu nah kommt, schiebst du es weg

… begraben! Schluss! Du kannst dich ja nicht entscheiden.

… nicht so laut…

… spreche so laut, wie ich will. Dies sind meine eigenen vier Wände

Beidaihe, im Frühling 1980

Liebe Mutter,

dies ist vermutlich der traurigste Brief, den du je von deinem Sohn bekommen hast. Wann habe ich überhaupt zuletzt an dich geschrieben? Wahrscheinlich während meiner Zeit in der Armee, als ich an der mongolischen Grenze stationiert war.

Es könnte alles so schön sein. Eben ist die Sonne im Meer untergegangen. Ich habe einen langen Spaziergang am Strand entlang gemacht, um meine Gedanken zu ordnen und um innerlich zur Ruhe zu kommen, bevor ich mich an den Schreibtisch setzte.

Du hattest mich ja darin bestärkt, an dieser dreitägigen Parteischulung teilzunehmen: Du bekommst ein bisschen Abstand. Sprichst mal mit anderen Menschen. Und der frische Seewind pustet vielleicht die vielen dunklen Wolken aus deinem Gehirn.

Ich bin zwar immer noch skeptisch, ob dein Rezept funktioniert, aber ein Gutes hat die Zeit hier doch: Ich habe beschlossen, mein Leben wieder in die eigenen Hände zu nehmen, und ich habe auch einige wichtige Entscheidungen dafür getroffen.

Wie du weißt, ist das Thema dieser politischen Schulung „Die vier Modernisierungen“. Unendlich viel Blödsinn wird hier von den Funktionären vorgetragen. Alter Wein in neuen Schläuchen. Die Parolen werden ausgetauscht, die verantwortlichen Personen bleiben auf ihrem Parteithron. Unsere Xiao Wu hatte ja so Recht!

Und doch hat sich da, wie ein winziger grüner Keim, ein Gedanke in meinem ruhelosen Hirn festgesetzt, der überhaupt nicht politisch, sondern ganz und gar privat und persönlich ist: Ich möchte mit meinen 33 Jahren und nach dem großen Leid, das uns widerfuhr, noch nicht aufgeben. Ich möchte eine Zukunft haben, etwas Neues für mich aufbauen. Eventuell sogar mit einer anderen Partnerin, obwohl dieser Gedanke noch sehr, sehr weit weg ist von meiner Vorstellung. Es soll aber weitergehen. Es muss sich etwas nach vorn bewegen, vielleicht in diese Richtung:

Mein alter Kaderchef, der zufällig auch hier in Beidaihe aufgetaucht ist, hat mir gestern ganz im Vertrauen angedeutet, dass eine Rückkehr an meinen alten Arbeitsplatz im Verlag für Fremdsprachige Literatur gar nicht so ausgeschlossen ist. Man sei dabei, Fehler aus der Kulturrevolution zu korrigieren.

Solche Gedanken sind es, liebe Mutter, mit denen ich mich herumschlage. Das Problem ist nur, dass ich in der einen Minute ganz fest davon überzeugt bin, dass ich alles genau so, wie geplant, auf den Weg bringen werde. In der nächsten Minute erwacht meine alte Ängstlichkeit und Mutlosigkeit.

Tief da drinnen in meinem Innern spricht allerdings Xiao Wus Stimme. Und sie sagt mir, dass es richtig ist, einen neuen Anfang zu wagen… Diese Gewissheit hilft mir zwar sehr, aber sie kann mir eine Entscheidung nicht abnehmen: Was soll mit Xiao Xiang geschehen? Allein solche Wörter niederzuschreiben: „soll geschehen?“ bereitet mir unsagbare Schmerzen. Es klingt wie aus einem Schreiben einer Behörde.

Deine Einstellung zu diesem Thema kenne und respektiere ich, liebe Mutter. Sie war, nein, sie ist auch jetzt noch, so wie meine eigene, weil sie aus der Liebe zu diesem Kind geboren wurde. Und in eben diese Liebe sind für mich der Gedanke der Vorsorge und das Gefühl der Verantwortung eingeschlossen. Es könnte nämlich der Tag kommen, dass eine Behörde beschließt, dass du zu alt und zu gebrechlich bist, um ein Kind zu versorgen, und deshalb eine Heimeinweisung für Xiao Xiang drohen würde. Es könnte ein anderer Tag kommen, da ich einer neuen Lebenspartnerin sagen müsste, sie müsse auf ein eigenes Kind verzichten, weil ich bereits einen Sohn habe. Du kennst die Politik unserer Regierung. Es könnte also ein Tag kommen, an dem wir beide uns Vorwürfe machen, weil wir an einem bestimmten Wendepunkt des Lebens unseres Lieblings vielleicht nicht die richtige Entscheidung getroffen haben.

Zu viele Sätze mit „könnte“, „müsste“, „würde“. Ich weiß das, und ich weiß auch, dass sie dich nicht überzeugen können. Dennoch schreibe ich jetzt die folgenden Sätze, die ich dir von Angesicht zu Angesicht wohl niemals wiederholen könnte:

Ich habe mich entschlossen, meinen Sohn für die Adoption frei zu geben, weil ich das Gefühl habe, er kommt bei dieser deutschen Familie in gute Hände, und diese Ausländer können ihm ein Leben ermöglichen, das ihm mehr Sicherheit und Glück bringt, als er bei uns in China zu erwarten hätte. Wir verlieren ihn nicht, Mutter, wir teilen nur unsere Liebe für ihn mit anderen Menschen.

Auch wenn ich dich nun zusammengesunken in deinem Sessel vor mir sehe, und du für kein Wort des Trostes empfänglich bist, erzähle ich dir zum Schluss meinen Traum:

Da kommt in vielen, vielen Jahren ein junger, gut aussehender Chinese aus Deutschland zu Besuch nach Beijing. Ich begleite ihn auf den Friedhof, und er legt auf ein Grab ein Blumengebinde mit einer weißen Schleife, auf die er eigenhändig mit Tusche die Zeichen geschrieben hat „Danke, Großmutter!“

Ich umarme dich, und ich teile deinen Schmerz und deine Trauer mit dir

Dein Sohn Fan Ying

Deutsch-chinesische Freundschaft

Vielleicht war es gut so, dass ich jetzt hier mit Lao Liu allein in den grauen Sesseln mit den weißen Häkeldeckchen auf der Armlehne im Ministerium saß, und auf den Verantwortlichen wartete. Allzu sehr hatten mein Mann und ich uns in den letzten Wochen in ermüdende Auseinandersetzungen verstrickt. Es war schwierig, weil ich gewohnt war, fast nur meine Gefühle sprechen zu lassen. Und die sagten mir, dass die Großmutter ihren Enkel behalten sollte, und dass wir mit und für Xiao Xiang eine wunderbare Familie abgeben würden. So ist das eben oft mit Gefühlen:

Nichts passt zusammen!

„Lass dich doch einmal im Leben von Vernunft leiten! Von Logik!“

Hatte ich das zu mir gesagt oder von meinem Mann gehört?

„Und wo bleiben deine moralischen Grundsätze? Du kannst doch nicht alles über Bord werfen für diesen egoistischen Wunsch nach einem weiteren Kind!“

„Sprüche“, dachte ich rückblickend auf diese Streitereien, „Sprüche, wie der dort an der Wand des Wartezimmers im Ministerium: We have friends all over the world!“

Wenn ich mir nur etwas sicherer wäre, dass ich die richtige Entscheidung treffe.

Wenn da nicht dieser störende Gedanke wäre, dass es doch keine Sprüche sind…

Eine Tür wird geöffnet.

Hinter einem langen Tisch mit den obligatorischen Thermoskannen und Teetassen sitzen der „Verantwortliche“, zwei Assistenten und eine Protokollantin. So stellt mir Liu mit gedämpfter Stimme die Hauptdarsteller vor.

Fast unbemerkt haben nach uns der junge Meng, Vater von Xiang Qun, und seine Schwester den Raum betreten. Sie nehmen grußlos neben uns Platz.

Mich fröstelt. Eine gespenstische Szene. Ist noch Zeit zum Aufstehen?

„Bitte Liu, übersetze für mich: Wir treten offiziell von unserem Adoptionswunsch zurück.“

Ich bleibe sitzen.

Welche Kraft lässt mich so entscheiden?

Der Verantwortliche erhebt sich und verliest in feierlichem Ton einen Urkundentext.

Liu übersetzt:

Hiermit wird bestätigt, dass Herr Gerd Braun (geboren 1938, zur Zeit Lehrer am Beijinger Fremdspracheninstitut) und seine Ehefrau Christine Braun (geboren 1951, zur Zeit Lehrerin am Beijinger Fremdspracheninstitut) am 30. Juni 1980 das Kind Meng Xiang Qun (geboren am 6. März 1980 in Beijing), Sohn des Meng Fan Ying (geboren 1946, zur Zeit Arbeiter des Werkes für standardisierte Bauteile Nr. 3 in Beijing) und seiner verstorbenen Ehefrau Wu Xin Hua adoptiert haben.

Zuerst wird der Vater aufgerufen, zum Tisch zu gehen und die beiden Urkunden zu unterschreiben. Er bleibt so lange stehen, bis ich von Liu nach vorn geleitet werde.

Meine Hand zittert, als die Protokollantin mir den Füller reicht.

Ich unterschreibe.

Nicht weinen!

Liu flüstert:

„Gib ihm die Hand!“

„xiexie! Thank you!“

Warum hilft mir denn niemand?

Warum muss ich dies hier allein durchstehen?

Wir werden aufgefordert, wieder zu unseren Plätzen zurückzugehen.

„Nicht setzen! Bleiben Sie bitte stehen!“

Der Verantwortliche spricht frei ein paar Sätze, und er lächelt zum ersten Mal dabei.

Die Stimmung wird etwas gelöster. Auch meine Anspannung lässt nach, während ich Lius Übersetzung höre. Es klingt wie ein Schlusswort, und als ich mich innerlich gerade auf eine Abschiedsszene vorbereite, zischelt mir Liu zu: „Du musst auch was sagen!“

Fragend blicke ich ihn an.

„Sag was über die deutsch-chinesische Freundschaft!“

Henhao!

Hurra, hurra, ich habe einen Bruder!

Mein Bruder ist ein Chinese!

1 - 2 – 3 – 4: jeder vierte Mensch auf der Erde ist ein Chinese.

In unserer Familie stimmt das.

Nach dem Kindergarten, in den sie uns doch tatsächlich gesteckt hatten, stürmten Tobias und ich gestern Nachmittag in unsere Wohnung. Wir hatten uns fest vorgenommen, uns noch einmal über dieses Kindergefängnis, wie wir es nannten, zu beschweren und unsere vorzeitige Entlassung zu beantragen. Wir waren Kindergartenverweigerer!

Kaum hatten wir die Tür geöffnet, als wir blitzartig erkannten, dass das heute kein guter Tag für unser Problem war: Im Halbkreis saßen da meine Eltern, unsere ayi, Frau Xie, die uns oft als Dolmetscherin half, ein chinesischer Mann und eine Chinesin, die ein Baby auf dem Schoß hielt. Die drei hatte ich bei uns noch nie gesehen.

Es war heiß im Zimmer. In der Ecke summte der Ventilator.

Frau Xie erklärte gerade etwas auf Deutsch. Die anderen Personen schwiegen angestrengt.

„Psst!“ sagte meine Mutter in meine Richtung, obwohl ich noch gar nichts gesagt hatte.

Hatte sie schon wieder Tränen in den Augen?

Sie rauchte nicht. Klar, das Baby!

Die Stimmung war – ich wusste kein richtiges Wort – vielleicht: feierlich.

Aber sie änderte sich schlagartig, als nämlich Frau Xie auf mich zeigte, und den Besuchern etwas auf Chinesisch erklärte, von dem ich das Wort gege - älterer Bruder - verstand, und alle laut loslachten.

Haha, sehr witzig! Was gab`s denn da zu lachen?

Mein Vater hielt mich am Gürtel zurück, zog mich an sich und begann seine Erklärung mit der Stimme, die Mutter immer den Lehrer-Ton nannte:

„Ja, sieh mal Lasse, da haben wir jetzt deinen didi – deinen kleinen Bruder. Zufrieden?

Sein Vater, der Herr Meng dort, und seine Schwester haben ihn eben zu uns gebracht.

Na? Willst du nicht was sagen dazu? Oder hat`s dir die Stimme verschlagen?“

Oh, Mann! Will ich was sagen? Was soll ich denn sagen?

Tobias grinst:

„henhao!“

Immer noch lachend erhoben sich plötzlich, wie auf ein geheimes Zeichen, alle Anwesenden, und ich weiß noch, dass dann das Folgende ganz, ganz schnell ging, so, als hätte man für ein schwieriges Problem überraschend eine Lösung gefunden:

Die Chinesin gab das Baby der ayi in den Arm und küsste es auf die Stirn.

Man schüttelte sich die Hände, meine Mutter und Frau Xie weinten, mein Vater begleitete die Besucher zur Tür:

„xiexie! zheiyen!“

Moment, wollte ich rufen, der Vater muss sich doch noch von seinem Baby verabschieden!

Aber der hatte das Zimmer als Erster verlassen und war schon an der Treppe.

Ich drehte mich um. Tobias spielte mit einem Jadeanhänger, den das Baby als Glücksbringer um den Hals hatte: „Cool!“

Mutter schluchzte noch immer.

Vater nahm der ayi das Baby aus dem Arm und hielt es, wie einen Pokal, hoch in die Luft und jubelte:

„Na, Meister, wie gefällt`s dir bei uns?“

Erst in diesem Moment hörte ich zum ersten Mal die Stimme meines neuen Bruders:

Es war mehr ein Quietschen – etwas zwischen Lachen und Weinen.

Aber natürlich auf Chinesisch!

Aus dem Tagebuch einer Adoptivmutter

Nur nichts verkehrt machen.

Gut, dass die ayi da ist.

Wie sich die Zeiten ändern:

Als ich mit Lasse aus der Klinik kam, wollte ich alles allein machen, wollte keine Mutter oder Schwiegermutter mit ihren Ratschlägen um mich haben.

Die ayi strahlt so viel Ruhe und Gelassenheit im Umgang mit dem Baby aus. Seit wir sie für Lasses Betreuung angestellt haben, ist sie mehr und mehr in eine Oma-Ersatz-Rolle für ihn hineingewachsen. Die neue Aufgabe mit dem Baby hat sie sich offensichtlich zur Herzensangelegenheit und zu ihrem neuen Lebensinhalt gemacht.

Dabei hatte ich schon den Eindruck, dass ihr die Entscheidung der chinesischen Familie, das Kind an Ausländer zur Adoption frei zu geben, im Grunde genommen überhaupt nicht gefallen hat. Dass es nun aber in unsere Familie, und damit auch zu ihr gekommen ist, hält sie allerdings für einen Glücksfall. Vielleicht gefällt ihr auch die Vermittler- und Beschützerrolle, die ihr zugefallen ist. Und sie kennt diese Ausländer mit ihren manchmal merkwürdigen Verhaltensweisen schon recht gut, so dass sie sich vorstellen kann, wovor man ihren kleinen Landsmann in Schutz nehmen muss.

Ein paar Beispiele:

Unser Xiang Qun hat von seinem traditionellen hunderttägigen Kindbettlager auf dem Rücken einen beachtlich hohen und spitzen Hinterkopf entwickelt. Darauf angesprochen, erklärte mir meine Freundin Xie die chinesischen Schönheitsideale, speziell die der Nordchinesen. Sie wirkte leicht pikiert, als ich ihr die Vorzüge unserer (!) Schädel-Normalform zu beschreiben versuchte. Meine Sofort-Entscheidung zur Schadensbegrenzung: das Kind wird auf den Bauch gelegt. Vielleicht ist ja noch was zu retten.

Sowieso ist es gesünder und verhindert den Erstickungstod.

Ganz vergessen hatte ich die Auseinandersetzungen mit meiner eigenen Mutter über dieses Thema.

Als ich am Spätnachmittag aus der Hochschule kam, fand ich meinen Qiang Qun friedlich schlafend in seinem Bettchen – auf dem Rücken! Er war natürlich noch zu schwach, um diese Drehung ohne fremde Hilfe zu bewerkstelligen. Seit Wochen geht nun schon mein Wendespiel mit der ayi. Ich bilde mir ein, der Kopf des Babys sei ein bisschen runder geworden!

Fast die gesamte Baby- Grundausstattung hatten wir aus Hong Kong besorgt: Penatencreme, Johnson-Puder, Pampers…

Meine 68er Freundinnen hätten ihre helle Freude an den Stoffwindeln der chinesischen Babys gehabt. Aber ich wollte es der ayi und mir bequemer machen. Wenn man zum Beispiel auf Reisen ist, beruhigte ich mein schlechtes Umweltgewissen.

Eine kurze Einweisung für die ayi in die Handhabung, und fertig war das erste Wickelpaket.

Am Abend hingen im Badezimmer die drei Pampers des Tages – gründlich gewaschen auf der Wäscheleine – zum Trocknen!

Kopfschüttelnd nahm die ayi meine Erklärung über die Einwegverwendung zur Kenntnis:

Aber die sind doch aus Hong Kong!

Womit sie wohl sagen wollte, dass es mit der Qualität solcher Produkte aus dem kapitalistischen Nachbarland nicht weit her sein konnte, wenn man sie nicht einmal waschen konnte.

Die Zeit fliegt dahin. Xiang Qun ist schon seit vielen Wochen bei uns.

Mit Sorge beobachte ich seit kurzem, dass die ayi ihn ganz häufig aus dem Bett nimmt und ihn zwischen ihren Knien auf- und abhüpfen lässt. Das Trainingsprogramm macht ihm offensichtlich Spaß.

Aber ist das nicht zu früh? Die Beinchen sind doch noch zu schwach.

Obwohl: Beinchen kann man die soliden Stampfer nun auch nicht gerade nennen.

„Was ein guter Fußballer werden will, der muss schon früh üben“, meint die ayi mit Seitenblick auf meinen Mann, dessen Zustimmung sie sich in diesem Fall sicher ist.

„Heute hat er sich zum ersten Mal aus eigener Kraft am Bettgitter hochgezogen.“

„Er steht schon“, jubelt sie eines Abends, „nächste Woche kann er die ersten Schritte machen.“

Ich mache einen letzten Versuch: „Aber bei uns in Deutschland lernen die Babys zuerst Krabbeln!“

Ihre Reaktion: „Wozu??“

Lebensgefahr für unser Baby!

Ein strenger Winter mit gelben Sandstürmen aus der Wüste Gobi hatte Beijing fest im Griff. Eine Grippewelle löste die andere ab. Schon aus Europa kannten wir die Angst vor der Asiatischen- oder der Hong Kong-Grippe. Um vorbeugende Impfungen hatten wir uns bisher nicht gekümmert. Gab es so was in China? Welche Impfungen hatte Xiang Qun überhaupt schon bekommen?

Nachts stieg sein Fieber beängstigend. Der Husten war rau und trocken. Zuletzt hatte ich das bei Lasses Keuchhusten gehört. Wir wickelten ihn in Decken und hasteten die wenigen Meter zur Krankenstation.

Eine junge Schwester hatte Nachtdienst. Mit einer Spritze wollte sie das Fieber herunter bringen.

Wieder in der Wohnung, standen wir ratlos um das Kinderbett, und uns wurde schlagartig bewusst, wie wenig wir über seine Familie wussten, über die üblicherweise von Generation zu Generation weiter erzählten Krankengeschichten, von Erfahrungen mit allergischen Reaktionen oder möglichen Vererbungen.

Hätten wir das nicht schon längst erfragen müssen?

Angst und Schuldgefühle trockneten meinen Hals aus und drückten auf die Tränendrüsen.

Nach zwei weiteren Stunden des Bangens verschlechterte sich sein Zustand dramatisch.

Er rang nach jedem Hustenanfall nach Atem.

Zurück in die Station. Er brauchte Sauerstoff!

Die junge Schwester wirkte hilflos.

Die Sauerstoffflasche ließ sich nicht anschließen. Oder war leer. Panik!

Ich begann zu schreien: „Tut doch endlich was!“

Eine hinzueilende, ältere Schwester setzte Akkupunkturnadeln unter die Fingernägel. Sein Körper lief blau an.

Draußen parkte ein kleiner Lieferwagen. Ein richtiger Krankenwagen war anscheinend nicht aufzutreiben. Erneut in Decken gewickelt, wurde das Baby, dessen Atmung wieder eingesetzt hatte, durch das nächtliche Beijing ins Krankenhaus Nummer 1 gefahren. Als Ausländer haben wir das Privileg, diese chinesische Prominenteneinrichtung mit den besten Ärzten des Landes, wie man sagt, zu benutzen. Durch einen Tränenschleier suchte ich tröstenden Blickkontakt zu meinem Mann und der Schwester.

Die Ärztin der Deutschen Botschaft wartete bereits am Eingang auf uns. Irgendjemand musste sie aus dem Bett geklingelt haben. Sie beriet mit den chinesischen Ärzten. Schnelle Entscheidungen nach einer gewissenhaften Untersuchung: Keine Rückenmarkspunktierung. Weitere Sauerstoffzufuhr und Infusionen wurden vorbereitet.

Ich war kurz vor dem Aufgeben.

Lange hatte ich nicht mehr gebetet: „Wenn es dich doch gibt, oh Gott, dann nimm mir dieses Kind nicht weg. Suche eine andere Strafe, falls ich für irgendetwas büßen soll!“

Ohne ein genaues Zeitgefühl bemerkte ich gegen Morgen, dass die größte Krise vorüber sein musste. Xiao Qun atmete ruhiger, schlief, hustete viel flacher.

Ein provisorisches Bett war für mich in seinem Krankenzimmer aufgestellt worden.

Acht quälend lange Nächte sollten wir hier noch verbringen.

Weitere Untersuchungen und Tests folgten. Eine Hirnhautentzündung wurde ausgeschlossen. Erleichtertes Aufatmen. Die Schwester der Krankenstation unseres Hotels konnte oder wollte keine Angaben zu den verabreichten Injektionen machen. Langsam ging das Fieber zurück. Die Ärzte rätselten über eine abschließende Diagnose. Ich schrieb an meinem Tagebuch weiter, um mich abzulenken, jagte zwischendurch Kakerlaken, und schaute weg, wenn die Putzfrau mit einem riesigen Wischbesen aus Stoffresten das Erbrochene vom Patienten aus dem Nebenzimmer, der sich die Lunge aus dem Hals zu husten schien, durch unser Zimmer auf den Flur hinausschob.

Womit konnte ich mich beruhigen? Die Ärzte sollen sehr gut sein! Mein kleines Sorgenkind bekam langsam wieder Farbe. Der Husten klang nicht mehr so bedrohlich, und hörte schließlich ganz auf. Wir wurden nach Hause entlassen.

„Seien Sie vorsichtig“, riet ein Arzt beim Abschied, „Beijing ist kein guter Platz für Kinder!“

Schöne Aussichten, wenn der Arbeitsvertrag uns noch mindestens anderthalb Jahre zum Bleiben verpflichtet.

Großes Hallo und Wiedersehensfreude in unserer Wohnung. Besonders die ayi zeigt sich erleichtert. Sie hatte sich solche Vorwürfe gemacht, weil sie den Kleinen vielleicht nicht warm genug angezogen hatte. Ich umarme sie, wir heulen erst einmal ein paar Sekunden zweistimmig. Wer tröstet hier wen?

Mir kommt es vor, als hätten wir Xiao Qun zum zweiten Mal geschenkt bekommen. Zur ausgelassenen Freude aber fehlt mir die Kraft.

„Haben Sie nicht etwas Leichteres?“

Der erst kürzlich angereiste Mitarbeiter der Konsularabteilung der Deutschen Botschaft in Beijing blickte verzweifelt auf die chinesischen Urkunden. Die von unseren Kollegen in der Hochschule angefertigten deutschen Übersetzungen zu beglaubigen, gehörte noch zur konsularischen Routinearbeit. Aber einen Antrag auf die deutsche Staatsbürgerschaft und die Ausstellung eines deutschen Kinderpasses für ein chinesisches Adoptivkind verlangte schon etwas mehr Fantasie und Beweglichkeit außerhalb der eingefahrenen Behördenwege. Archive und Akten brauchte er gar nicht erst zu durchsuchen. So viel wussten wir schon: Nach 1945 hatte es einen solchen Fall nicht gegeben! Passende Paragrafen und Gesetzestexte existierten deshalb weder im deutschen Familienrecht noch in Vorschriften für Adoptionen im Ausland.

Was macht der gute deutsche Beamte im Auswärtigen Dienst nicht nur in dieser schwierigen Situation?

„Wir schicken das erst einmal nach Bonn!“

Beim Verlassen der Botschaft plagte mich ein Gedanke:

Warum hatte ich eigentlich erwartet, dass er uns zu unserem Adoptivkind gratulieren würde? Stattdessen hatte er noch seine „zugegeben etwas indiskrete Frage“ loswerden müssen: „Warum haben Sie denn kein deutsches Kind adoptiert?“

Beim Abendessen in der Kantine des Hotels startete Lasse heute eine seiner intensiven Befragungsstunden:

„Ist er jetzt Deutscher? Zeig mal seinen Pass! Welchen Namen hat er?“

„Langsam, langsam!“ versuchte ich ihn zu bremsen.

„Heute konnten wir alles nur beantragen. Das hieß: Viele Seiten Papier ausfüllen, Gespräche führen, Erklärungen abgeben. Ja, er wird dann irgendwann ein Deutscher und kriegt auch einen deutschen Kinderpass, so wie du.“

„Ich hab` einen schwedischen!“

Knacks! Ich ärgerte mich über meine Gedankenlosigkeit.

„Natürlich, so wie du einen schwedischen Kinderpass hast, wird er einen deutschen bekommen. Es geht immer nach dem Herkunftsland.“

Ich lief wieder ohne Deckung in die nächste Falle:

„Dann müsste er doch einen chinesischen Pass kriegen.“

„Ja…Nein…Weil er seine chinesische Staatsbürgerschaft abgeben muss, braucht er eine neue: Das ist die von uns, seinen deutschen Adoptiveltern…“

„Aber ich habe einen schwedischen …“

Die meisten Tische waren schon leer. Runde 2! Wir bestellten noch eine Flasche Beijing-Bier. Es konnte ein langer Abend werden, denn jetzt griff Lasse die Debatte über den Namen seines Bruders wieder auf.

Der saß in seinem erhöhten Kinderstuhl und kaute seelenruhig auf seinem Beißring

Ganz sachlich wollte der Vater den Sohn in gewohnter Manier mit Fakten abspeisen:

„Also, der Familienname wird von Meng zu Braun geändert. Und seinen chinesischen Vornamen soll er behalten. Irgendetwas muss ihn doch an seine Herkunft erinnern. Und außerdem: Klaus-Dieter Braun zum Beispiel klingt für einen Chinesen ja auch nicht so toll.“

„Sehr witzig! Und wenn wir später wieder in Deutschland leben, klingt dann Xiang Qun Braun vielleicht besser?“

„Vorsicht, Vater!“ wollte ich noch warnen, aber es war zu spät, weil Lasse noch mehr Öl ins Feuer goss:

„Warum muss eigentlich alles, aber auch wirklich alles in dieser Familie so gemacht werden, wie ihr es wollt?! Ihr seid die Bestimmer!“

Das war seit kurzem eine seiner Lieblingsvokabeln.

Den Grund für die folgende Wendung des Geschehens habe ich bis heute nicht ganz verstanden, aber sie vollzog sich so schnell und selbstverständlich, dass ich meinen Gegenvorschlag gar nicht erst eingebracht habe. War das wirklich mein Mann, der da sprach?

„Okay, okay. Wir sind die großen Bestimmer! Und deshalb bestimme ich jetzt, dass du einen Namensvorschlag machst. Einzige Bedingung: Unser Familienname bleibt!“

Lasse zuckte nervös um den Mund, schmunzelte zufrieden, als hätte er schon lange auf diesen Moment gewartet:

„Niki! Der sieht aus wie Niki!“

„Das ist ein russischer Name.“

Sein Vater konnte es nicht lassen mit seinen Belehrungen.

„Ja und?“

„Der kommt von Nikolaus, Niklas, Nikolai. Russischer Zar.“

„Ja und? Den Nikolaustag kenne ich auch.“

Lasse wurde ungeduldig:

„Ich meine mehr Niki!“

Vater setzte an zum großen erlösenden Schlusswort:

„Wir können uns doch vielleicht so einigen …“

„Genau“, fiel ihm Lasse ins Wort: „alles klar, Bestimmer! Xiang Qun heißt ab heute Niklas oder Nikolaus. Aber ich nenne ihn Niki!“

Er erhob sein Glas:

„Prost Niki!“

„Gambei!“

China-Alete

Die Programmgestaltung für den Einführungskurs für Niki in das Leben im Freundschaftshotel hatte ich übernommen. Tobias war mit seiner Rolle als Assistent nicht ganz zufrieden, aber er hatte oft genug Gelegenheit, seine Vorschläge los zu werden, wie wir Niki in unsere Spiele und Abenteuer einbauen konnten. Einiges davon hatten wir früher schon mit Tobias` Schwester ausprobiert, aber das war meistens schief gegangen. Er meint, dass es eventuell daran liegt, dass sie nur Halb-Chinesin ist.

„Aber dein Bruder ist ein richtiger! Die können was vertragen!“ Mal sehen, ob er Recht hat.

In dem winzigen Aufenthaltsraum der fuwuyuan hatten wir alle Zutaten für den Cocktail, den wir „China-Alete“ nannten, zusammengetragen: eine Knoblauchzehe, eine rote Chilischote, Tabasco, Senf. Knoblauch und Chili wurden mit dem Taschenmesser ganz klein gehackt, dann in einer Tasse mit Joghurt verrührt, und zum Schluss mit einem Spritzer Tabasco und etwas Senf „angereichert“. Tobias hatte das Rezept aus einem alten Buch über Dschingis-khan und seine mongolischen Reiterhorden.

„Wollt ihr eure ayi umbringen?“ lachte einer der fuwuyuan.

Auf dem sandigen Spielplatz, wo es nur eine verrostete Rutsche und eine quietschende Eisenschaukel gab, trafen wir unsere ayi im Gespräch mit ihren Kolleginnen. Ein Kinderwagen war in der winterlichen Sonne geparkt. Niki konnte schon stehen, wenn er sich an seiner Karre festhielt. Die anderen Kinder waren älter, brauchten deshalb keine Fahrzeuge mehr.

„Können wir mit Niki eine kleine Rundtour machen, ayi? Er mag das doch so gern!“

„Ja, meinetwegen, aber nur bis dort hinten zum Schwimmbad. Und kommt dann wieder hierher. Es wird schon langsam dunkel.“

Ich setzte ihn in die Karre, und er jauchzte vor Vergnügen, als wir ihn auf die Rennstrecke schubsten. Tobias lief in die andere Richtung zu unserem Wohnblock, um den Cocktail zu holen.

Hinter dem Schwimmbad trafen wir in unserem Versteck, einer alten, unbenutzten Umkleidekabine, wieder zusammen.

Ich bremste die Karre. Niki begann zu quengeln.

„Ja, ja, gleich geht`s weiter. Guck mal, was der Tobias mitgebracht hat! henhao!

Schlapper, schlapper …“

Vorsichtig führte ich etwa einen halben Teelöffel von unserem Gemisch an seinen Mund.

Immer wieder musste ich später bestätigen, dass es nicht viel mehr gewesen sein dürfte!

Er schob die Zunge vor, und schwupp, hatte ich den Löffel ganz in seinen Mund geschoben.

Wie viel Zeit bis zu seinem ersten Schrei - oder war es mehr ein Winseln wie bei einem jungen Hund? - vergangen war, konnte ich beim „Verhör“ hinterher auch nicht mehr sagen. Alles ging fürchterlich schnell:

Winseln, dann eine Art Husten, Spuckefäden liefen ihm aus dem Mundwinkel. Er steckte die Zunge aus, als wollte er noch mehr, vom Schreien lief sein Kopf rot an.

Dass er bereits blau gewesen sein soll, hielten wir für eine der Übertreibungen der ayi.

Ich weiß nicht mehr, wem von uns zuerst dämmerte, dass hier etwas total schief laufen konnte.

Nur mein Gefühl in diesem Moment habe ich nie vergessen:

Angst! Angst! Pure Angst!

„ayi, ayi, komm schnell!“ rief ich ihr schon von weitem zu, „ Niki geht`s nicht gut. Beeil dich!“

Mit ihrem langen Wollrock und den schief getretenen Schlappen war sie natürlich nicht so schnell am Tatort. Dort angekommen, explodierte sie förmlich:

Sie riss den strampelnden Niki aus der Karre hoch, klopfte mit der flachen Hand wie wild auf seinen Rücken, begann zu weinen, zu schreien.

Wir standen sprachlos daneben. Meine Angst wuchs.

Ohne uns auch nur eines Blickes zu würdigen, rannte sie mit dem Kind auf dem Arm an uns vorbei in den Eingang des nächstgelegenen Wohnblocks.

Wir folgten ihr schuldbewusst und beobachteten durch das Fenster des fuwuyan-Zimmers, wie sie dem Kleinen einen Becher Wasser nach dem anderen aus der geblümten Thermoskanne einzutrichtern versuchte.

Er spuckte und sabberte, kam aber langsam zur Ruhe.

Neben der Kanne sah ich unsere Joghurttasse. Sie musste sie als Beweismittel mitgenommen haben…

Das abendliche Tribunal mit den vier Anklägern, (Die Vier ist eine böse Zahl im Chinesischen!) den beiden Müttern, meinem Vater und der ayi, war lang und niederschmetternd.

Die Angeklagten hatten keine Chance.

Unsere Verteidigungsversuche:

…wollten nur mal sehen

…ein Test

…ganz wenig

…halber Teelöffel

gingen im hysterischen Geschrei meiner Mutter, dem Schmerzgebrüll von Tobias, dessen Mutter wie verrückt an seinen Haaren zog, und dem Gewimmer der ayi unter, die immer wieder sich selbst anklagte, weil sie den beiden Bestien die Karre überlassen hatte.

Sie sprach dann auch kein Wort mehr mit mir. Zehn Tage lang hielt sie das durch.

Es war ein Teil der Bestrafung.

Tobias bekam Stubenarrest ohne Zeitangabe. Lebenslang?

Das war in unserer Familie eigenartigerweise nie als Strafe praktiziert worden.

Mein Vater verkündete stattdessen ein ziemlich raffiniertes Urteil, das er sich vielleicht bei den Chinesen abgeguckt hatte:

In einer Woche sollte ich meinen Eltern einen mündlichen Bericht (schreiben konnte ich ja nur das ABC und MAMA und PAPA) darüber abgeben, wie es dazu kommen kann, dass man beinahe seinen eigenen Bruder umbringt.

„Na ja, umbringen…“

Weiter kam ich nicht.

„Raus! Raus! Ich will euch nicht mehr sehen…“

Von Mao lernen

In diese Zeit großer politischer Unruhen zu Hause fiel ein Ausflug mit unserem Kindergarten, der uns mit der echten Politik bekannt machen sollte: Ein Besuch im Mausoleum auf dem Platz des Himmlischen Friedens. Dort lag unser Großer Vorsitzende Mao Tse-tung, wie uns die Kindergärtnerin in einem langen Vortrag erklärt hatte.

Was ein Vorsitzender ist, konnte ich Tobias auf dem Nachhauseweg am Beispiel meines Opas erklären, der früher Vorsitzender vom Haserer-Verein (das ist Bayerisch für Kaninchenzüchter) war. Aber der lag nicht in einem Mausoleum, sondern in Maisach auf dem Friedhof. Konnte also vielleicht kein „Großer“ gewesen sein.

Mit einem wackeligen Bus fuhren wir frühmorgens in die Innenstadt von Beijing. Vor dem Mausoleum, das ich schon oft von außen gesehen hatte, warteten bereits ein paar Hundert Chinesen auf Einlass. Wir mussten uns, immer zu viert und Hand in Hand (wie ich das hasste!), in die Schlange einreihen. Plötzlich kam eine Gruppe ausländischer Touristen. Sie wurde, von einer Reiseleiterin und einem Polizisten angeführt, an uns Wartenden vorbei, direkt zum Eingangsportal geleitet.

„Blöde Touristen!“ sagten Tobias und ich fast gleichzeitig.

Von irgendwoher erklang ein Glockenschlag. Es war acht Uhr, und Schritt für Schritt, viel, viel zu langsam, bewegten wir uns nun vorwärts. Obwohl noch mehr als hundert Meter zurückzulegen waren, ermahnte uns die Kindergärtnerin, nicht laut zu sprechen und nicht zu lachen

Tobias versuchte, mich mit Ohrenwackeln und Nasenzucken zum Lachen zu bringen. Die beiden Soldaten am Eingang wechselten von Zeit zu Zeit den Griff an ihren Gewehren und riefen dabei etwas, was wie ein Befehl klang. War wohl auch besser so, weil ihnen sonst die Finger einfroren. Wir hatten ja schon Dezember.

Endlich standen wir in der Vorhalle. Da war auch Mao, aber nicht tot, sondern als riesige sitzende Marmorfigur auf uns herabblickend. Sein ausgestreckter Finger zeigte irgendwohin ins Leere. Die Scheinwerfer zu seinen Füßen strahlten bis zur Decke. Dadurch wirkte er noch gewaltiger.

Aha, jetzt verstand ich: Großer Vor-sitzender!

„Nicht stehen bleiben! Weitergehen!“ flüsterte die Kindergärtnerin.

Von hinten wurde geschubst.

Im nächsten Saal war es halb dunkel, aber links, wie auf einer Bühne, wurde ein Glassarg beleuchtet. Da lag er drin: Mao Tsetung!

Das Kopfende war etwas erhöht, so konnte man sein Gesicht besser sehen. Es war weiß wie Puder und rötlich, wie geschminkt. Der Körper war mit der chinesischen Flagge zugedeckt.

Ich musste schlucken.

Zwei Bilder schoben sich in meinem Kopf voreinander:

Opas Beerdigung (aber sein Sarg war zu) und das Wachsfigurenkabinett in Hamburg auf der Reeperbahn. Aber der hier sollte echt sein. Wirklich?

Vor fünf Jahren ist er gestorben.

Xiao Wu neben mir weinte leise.

Tobias grinste, aber bei ihm wusste man nie, was das bedeutete.

„Man müsste da näher ran“, dachte ich noch, als wir schon weiter in Richtung Ausgang gedrängt wurden.

„Anfassen! Viererreihe wieder herstellen!“

„Echt cool, eh?“