Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: KBV

- Kategorie: Krimi

- Serie: Kommissar Braig

- Sprache: Deutsch

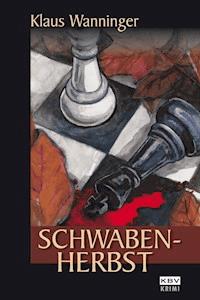

Schachspieler sind friedliche Leute, davon war Katrin Neundorf, erfahrene Ermittlerin des Stuttgarter Landeskriminalamtes, bisher überzeugt. Bis sie auf die Leiche des passionierten jungen Schachvirtuosen Andreas Sattler in Reutlingen stößt. Ihr Kollege Steffen Braig versucht derweil, eine Serie beängstigend brutaler Überfälle auf Frauen aufzuklären, die die Menschen in der Gegend um Stuttgart Wochenende für Wochenende in Atem hält. Gerade scheint er in Ludwigsburg erste Hinweise auf den Verbrecher bekommen zu haben, da ereignet sich im kleinen Köngen am Neckar ein neues Verbrechen ... Ein heißer Herbst lässt die Fahnder des LKA nicht zur Ruhe kommen ...

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 350

Veröffentlichungsjahr: 2013

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Klaus Wanninger

Schwaben-Herbst

Vom Autor bisher erschienene Bücher bei KBV:

»Schwaben-Rache«

»Schwaben-Messe«

»Schwaben-Wut«

»Schwaben-Hass«

»Schwaben-Angst«

»Schwaben-Zorn«

»Schwaben-Wahn«

»Schwaben-Gier«

»Schwaben-Sumpf«

Klaus Wanninger, Jahrgang 1953, evangelischer Theologe, lebt mit seiner Frau Olivera und dem schwäbischen Kater Mogli in der Nähe von Stuttgart. Er veröffentlichte bisher siebenundzwanzig Bücher. Seine erfolgreiche SCHWABEN-KRIMI-REIHE mit den Kommissaren Steffen Braig und Katrin Neundorf umfasst mittlerweile zehn Bücher.

Klaus Wanninger

Schwaben-Herbst

1. Auflage November 2007

2. Auflage Februar 2008

© KBV Verlags- und Mediengesellschaft mbH, Hillesheim

www.kbv-verlag.de

E-Mail: [email protected]

Telefon: 0 65 93 - 998 96-0

Fax: 0 65 93 - 998 96-20

Umschlagillustration: Ralf Kramp

ISBN 978-3-940077-20-2

E-Book-ISBN 978-3-95441-098-9

Meinem Großonkel,

Kriminalhauptkommissar Hermann Greve in Hamburg

gewidmet, dem ich die ersten Einblicke

in diesen Beruf verdanke.

Die Personen, Namen und Handlungen dieses Romans sind frei erfunden. Jede Ähnlichkeit mit lebenden Personen oder tatsächlichen Ereignissen wäre rein zufällig. Leider beruhen die Hintergründe aber auf Tatsachen.

September

1.

Der Schaffner warf nur einen flüchtigen Blick auf den Fahrgast im letzten Wagen. Ob diese Unachtsamkeit eher auf seine zunehmende Erschöpfung oder aber auf die Tatsache zurückzuführen war, dass der Zug in diesem Moment seine Geschwindigkeit verringerte, um im Reutlinger Hauptbahnhof seinen fahrplanmäßigen Halt einzulegen, daran konnte er sich später nicht mehr erinnern. Wie sollte ein nach mehr als sieben Stunden Dienst abgekämpfter, fast achtundfünfzig Jahre alter Zugbegleiter nicht einmal zwei Stunden vor Mitternacht auch ahnen, wie wertvoll sich eine detaillierte Beschreibung des Aussehens dieses einsamen Passagiers für die Fahnder des Landeskriminalamts erwiesen hätte?

Die solchermaßen nur mit flüchtigem Blick bedachte Person registrierte die Unaufmerksamkeit des Schaffners sowie dessen unübersehbar matten Zustand mit Erleichterung, betrachtete ihr Ebenbild, das sich vor dem nachtdunklen Hintergrund der Außenwelt im Fenster des Wagens spiegelte. Ein ausgesprochen männlich wirkendes Gesicht mit breiten Wangenkoteletten und einem frisch gestutzten Oberlippenbart, dazu kurze dunkle Haare und gebräunter Teint. Gute Arbeit, ohne Frage. Nur ein äußerst kritischer Beobachter würde die Kombination von Perücke und Gesichtsmaske bemerken.

Der Passagier im letzten Wagen spürte das kräftige Bremsen des Zuges, sah das Schild auf dem Bahnsteig. Reutlingen Hauptbahnhof. Keine Zeit mehr, noch länger über die Qualität der Verkleidung nachzudenken. Es war soweit.

Er schlüpfte in seine Jacke, eilte zur Tür, stieg im Rücken des Schaffners aus dem Zug.

Der Uniformierte trat zur Seite, machte ihm Platz.

Der Bahnsteig war hell erleuchtet. Er schritt kräftig aus, eilte in die Unterführung, dann zum Hauptausgang.

Vor dem Bahnhof warteten eine Handvoll Taxis, dazu mehrere private Fahrzeuge. Ein Auto hupte, Stimmen schrien durcheinander. Die frisch eingetroffenen Reisenden verteilten sich in verschiedene Richtungen. Er wand sich zwischen den Fahrzeugen hindurch, versuchte, das grelle Scheinwerferlicht zu vermeiden. Besser kein Risiko eingehen. Man konnte nie wissen.

Er passierte die kleine Grünanlage des Listplatzes, wartete an der Ampel, bis eine nicht enden wollende, stinkende und lärmende Autolawine passiert hatte und er endlich grünes Licht erhielt. Blätter wirbelten vom Fahrtwind angesogen durch die Luft, regneten auf die Passanten nieder. Trotz der späten Stunde herrschte reger Betrieb. Gruppen junger Leute, lachend, miteinander scherzend, schlenderten von der Fußgängerzone her auf den Bahnhof zu. Er versuchte, ihnen auszuweichen, starrte auf den Boden.

Erst in der Gartenstraße wurde es ruhiger. Nur wenige Passanten waren hier noch unterwegs, einzig das grelle Licht der Scheinwerfer entgegenkommender Fahrzeuge schmerzte. Er nahm die Straße vor sich nur noch in Umrissen wahr, bemerkte den Hund, der auf der Höhe der Planie auf ihn zuschoss erst in dem Moment, als sich das große Tier laut bellend vor ihm aufbaute. Erschrocken wich er ein, zwei Schritte zurück, starrte auf den aggressiv kläffenden Köter. Gänsehaut überzog seinen Rücken; unwillkürlich begann er am ganzen Körper zu zittern. Dass seine rechte Hand in die Hosentasche rutschte, war ein unbeabsichtigter Reflex.

»Wotan!«

Das Tier verstummte im selben Moment, als er das kalte Metall der Waffe ertastete. Er sah einen jungen Mann vor sich auftauchen und nach dem Halsband des Hundes greifen, lief schnell weiter.

»Tut mir leid«, hörte er eine Stimme hinter sich.

Er drehte sich nicht um, zog die Hand aus der Tasche. Nur keine Dummheiten, nicht jetzt in letzter Sekunde noch das ganze Unternehmen gefährden. Der Köter war es nicht wert. Er fröstelte, als er an das Ding in seiner Tasche dachte, zog den Reißverschluss seiner Jacke hoch. Nur wenige Minuten noch, dann war es soweit.

Er lief mit großen Schritten weiter, erreichte die Burgstraße. Jetzt also.

Eine junge Frau kam um die Ecke, musterte ihn aufmerksam.

Was gafft die so? Sieht man es mir an?

»Rolf, bist du es?«, fragte die Frau. Sie hatte ein hübsches schmales Gesicht, war auffällig geschminkt und für den Abend zurechtgemacht.

Er schüttelte den Kopf, ließ sie stehen. Nein, ich bin nicht dein Rolf. Er spürte das Kribbeln in allen Gliedern, griff vorsichtig in seine Tasche. Alles an Ort und Stelle, kein Anlass zur Beunruhigung. Nur nicht stehen bleiben. Einfach weiterlaufen. Der liebe Rolf würde sicher noch kommen.

Wenige Minuten später hatte er die Rückfront des Finanzamts erreicht. Er passierte die Leonhardskirche, kam an der Polizeidirektion vorbei. Zwei Autos bogen in die Kaiserstraße ein, sonst war alles ruhig, nicht ein einziger Uniformierter zu sehen. Wieso auch? Was sollten sie auf der Straße? Ihn überprüfen? Weshalb? Noch war nichts geschehen.

Ein Sportwagen raste mit quietschenden Reifen in die Charlottenstraße, riss ihn aus seinen Gedanken. Welcher Verrückte wollte da wieder sein pervertiertes Verständnis von Männlichkeit beweisen?

Hinter der stillgelegten Bahnlinie stieg die Straße spürbar an. Er starrte in die Höhe, glaubte, die Umrisse der mehr als 700 Meter hoch in den Himmel ragenden Achalm, des Reutlinger Hausberges, zu erkennen. Die Häuser links und rechts der Straße verschwanden jetzt hinter mannshohen Zäunen und weitläufigen Gartenanlagen. Nur ab und an versprachen vereinzelte Lichter noch Leben. Der späte Passant fiel niemandem auf.

Zwei Häuser vor seinem Ziel wurde er allerdings doch wahrgenommen. Eine ältere Frau trat mit ihrem Mülleimer gerade in dem Augenblick vor die Tür, als er draußen vorbeilief. Sie starrte überrascht zur Straße, beeilte sich, ihre Arbeit zu Ende zu bringen, verschwand wieder im Haus, drehte sorgsam den Schlüssel um.

Sekunden später läutete es bei einem ihrer Nachbarn.

2.

»Nicht geboren zu werden ist unbestreitbar die beste Lösung.« Kriminalhauptkommissar Steffen Braig nahm die Tasse auf, die der Mann vor ihm auf den Tisch gestellt hatte, hielt sie sich prüfend vor die Nase. Kleine graue Wolken lösten sich von der Oberfläche der dunklen Flüssigkeit, stiegen in die Höhe, verschwanden im Nichts. Binnen weniger Sekunden verbreitete sich der aromatische Duft im ganzen Raum.

»Ihnen bleibt wohl nur Zynismus, das ganze Elend zu verarbeiten?«, sagte sein Gegenüber.

Braig nippte vorsichtig am Kaffee, spürte, dass er heiß und kräftig war, nahm einen vollen Schluck. Er ließ ihn langsam über die Zunge gleiten, versuchte, sich von dem frühmorgendlichen Schock zu erholen, Abstand zu dem zu gewinnen, was er vor wenigen Minuten wieder hatte ansehen müssen. Der Kaffee war milchig braun, heiß und kräftig. Genauso, wie er es zu dieser frühen Stunde liebte. »Nur dann, wenn das Leben absolut nicht zu ertragen ist«, antwortete er.

Konrad Umgelter schaute müde zu ihm hinüber. Er war immer noch bleich wie ein erschöpfter, von langer Krankheit gezeichneter Mensch, saß in einen dunkelgrünen Hausmantel gehüllt mit angezogenen Beinen auf dem breiten Sofa, umklammerte seine Kaffeetasse mit der linken Hand. »Das dürfte bei Ihrem Beruf ein fast alltäglicher Zustand sein.«

Braig wusste nicht, was er antworten sollte. Ein fast alltäglicher Zustand? Er hatte sich verändert in den letzten Jahren, ohne Zweifel, war ruhiger, bedächtiger geworden. Auch zynisch? Er wusste es nicht. Nüchterner, sachlicher. Vielleicht nicht mehr so sensibel. Der Abstand zwischen ihm und dem Elend, das sich fast jeden Tag vor ihm türmte, war größer geworden. Er ließ es nicht mehr so nahe an sich heran, war nicht länger bereit, sich voll und ganz mit allen Sinnen dem Leid der Opfer auszuliefern. Ja, er hatte Illusionen verloren, viele Illusionen, Teile seiner jugendlichen Ideale, unter deren Ägide er einst begonnen hatte, die Welt ein Stück menschlicher zu machen – seiner damaligen Auffassung zufolge jedenfalls. Aber war das wirklich ein Wunder bei den ständigen Belastungen, bei den Mengen von Morast, in denen er Tag für Tag wühlte? »Am frühen Samstagmorgen zehn vor sechs aus dem Bett gejagt zu werden, nur um mir das anzusehen, lässt sich nur mit Zynismus ertragen.«

Sie hatten die Frau bereits ins Ludwigsburger Klinikum transportiert, als er mit vom Schlaf verschleierter Miene am Ort des Überfalls angelangt war. Die üblen Verletzungen, die ihr der unbekannte Täter zugefügt hatte, waren ihm dennoch sofort aufgefallen. Zuerst auf den Fotos der Beamten der Schutzpolizei, die vor ihm am Tatort eingetroffen waren, später dann im Krankenhaus, wohin er sich eines Gesprächs mit der Überfallenen wegen vergeblich bemüht hatte. Das Gesicht des Opfers von Schlägen und Würgemalen übersät, die Wangen, die Partien um die Augen und die Stirn zerkratzt, Teile der Kleidung zerrissen und mit Blut durchtränkt. »Der hat wie ein Wahnsinniger auf die Frau eingeschlagen«, hatte Umgelter erklärt, »ich zittere jetzt noch am ganzen Leib, wenn ich nur daran denke.«

Braig war augenblicklich klar gewesen, was das bedeutete. Dieselbe Verunstaltung wie an den beiden Wochenenden zuvor, fast genau dieselben Wunden wie bei den anderen Frauen, derselbe in Rage auf seine Opfer einschlagende Täter. Eine Mensch gewordene Bestie, ein Verbrecher, der jetzt Samstag für Samstag sein Unwesen trieb.

Sie wird in den nächsten Stunden nicht ansprechbar sein, hatte er vom behandelnden Arzt erfahren, hoffen wir, dass sie überhaupt wieder vollkommen zur Normalität findet. Schenken Sie ihr erst einmal Ruhe, jetzt ist es ohnehin passiert, verhindern können Sie es doch nicht mehr.

Das war das Kreuz, das er und seine Kollegen trugen. Wann immer sie ihn riefen, es war längst geschehen. »Und jedes Mal komme ich zu spät«, sagte er laut. »Was auch geschehen ist, ich kann es nicht mehr verhindern, nicht mehr rückgängig machen. Ob Mord, Vergewaltigung oder Totschlag, mir bleiben nur die Opfer.«

»Ich frage mich nur, diese ganze Gewalt …« Umgelter starrte sinnend in die Ferne. »Woher? Immer wieder aufs Neue?« Er wandte den Blick zu seinem Gegenüber, merkte, dass Braig keine Anstalten machte, ihm zu antworten. »Dieser junge, überaus beliebte Schüler aus dem Remstal, der von einem 18-jährigen und dessen Freunden erschlagen und dann, ich wage kaum daran zu denken, Sie wissen, was ich meine …«

»Sie ermordeten ihn und zerstückelten seine Leiche, legten die einzelnen Teile in Blumenkübel, gossen Beton darüber und warfen diese dann in den Neckar und in den Wald.«

Umgelter schüttelte den Kopf. »Woher kommt sie, diese Gewalt?« Er atmete tief durch, fuhr sich über die Stirn.

»Darüber zerbrechen sich die Menschen seit Jahrhunderten den Kopf.«

»Er ermordete ihn aus Eifersucht?«

»Krankhafte, zum Wahn gesteigerte Eifersucht.«

»Und das andere? Einen Menschen nicht nur töten …«

»Sondern zerstückeln? Gewaltfilme. Horror. Um einen solchen Wahnsinn auszuführen, benötigen sie Vorbilder. Negative Vorbilder. Das Angebot hierzu ist riesengroß. Es läuft jeden Abend auf unzähligen Sendern.«

»Und junge Leute schauen es sich an.«

»Vor allem junge Leute. Fragen Sie Psychologen und Gehirnforscher. Wir wissen inzwischen genau, wie anfällig viele aggressionsbereite junge Männer für solche Gewalt-Phantasien sind. Sie schauen es an, saugen die Bilder in sich auf, machen es nach. Natürlich nur ein winziger Teil der Heranwachsenden. Aber es gibt genügend junge Männer, die so psychotisch veranlagt sind, diese Szenen zu verinnerlichen, ihre Phantasie damit zu füllen und sie irgendwann in die Tat umzusetzen. Und trotzdem erlauben wir des Profits wegen Abend für Abend Gewaltorgien auf den Mattscheiben und ähnlich wirkende Computerspiele. Und mir und meinen Kollegen bleibt die Aufgabe, die Opfer auf den Straßen aufzuklauben.«

Sein Gegenüber wärmte sich an seiner heißen Tasse, schüttelte den Kopf. »Mein Gott, wie halten Sie das nur aus? Ich könnte es nicht. Ich fürchte, ich würde wahnsinnig, wenn ich das auf Dauer ertragen müsste. Oder gewalttätig. Gegen jeden Verdächtigen, der mir in die Hand fiele.« Er führte die Tasse an den Mund, schlürfte den Kaffee.

Braig musterte den Mann, gestand ihm insgeheim zu, seine – zumindest zeitweilig – eigenen Empfindungen voll und ganz getroffen zu haben. Natürlich hatte er in besonders aufrührenden Fällen mit sich zu kämpfen, seine Emotionen in Schach zu halten, aufkommende Aggressionen gegen vermeintliche, leugnende oder ihre Schuld bekennende Straftäter nicht über sich Herr werden zu lassen. Obwohl er sich selbst für einen weitgehend ausgeglichenen Charakter hielt, fern jeder cholerischen oder jähzornigen Anwandlungen, wusste er aus jahrelanger beruflicher Erfahrung, wie schwer es ihm manchmal fiel, sich nicht zu Gewaltakten gegen hartnäckig die Unwahrheit behauptende Verdächtige hinreißen zu lassen, insbesondere dann, wenn es seiner Kollegin und ihm trotz aller Bemühungen nicht gelang, genügend Fakten zusammenzutragen, die zu einer Festnahme ausreichten.

»Die Hand ist Ihnen noch nie ausgerutscht?«, fragte Umgelter.

»Gegen einen Verdächtigen?«

Braig starrte auf seine Tasse, sah die kleinen Wolken, die sich von ihr lösten. Die Hand noch nie ausgerutscht? Was wollte der Mann hören? Dass es sich bei ihm um einen Engel, ein außerirdisches Wesen handelte? Welcher Kriminalbeamte, Tag für Tag aufs Neue damit beschäftigt, im Sumpf der Gesellschaft zu wühlen, sich mit denen zu befassen, die sich in besonders eklatanter Weise auf Kosten anderer austobten, war nicht in Gefahr, dass ihm die Hand ausrutschte?

»Ich will nicht wissen, mit wem Sie sich zeitweise auseinandersetzen müssen«, warf Umgelter ein. »Ich fürchte aber, ohne Einsatz körperlicher Gewalt ist das oft nicht zu bewältigen.«

Braig wusste selbst, wie recht der Mann hatte. Konflikte mit aggressiven Personen waren nicht nur Kriminalbeamten, vielmehr auch den Kollegen der Schutzpolizei vertraut. Angetrunkene, pöbelnde, um sich schlagende Männer gehörten inzwischen fast schon zu jedem gewöhnlichen Dorf-, Vereins- oder Straßenfest, Schlägereien immer übleren Ausmaßes ebenso wie rowdyhaftes Verhalten im Autoverkehr zum alltäglichen Geschehen. Große Teile der Gesellschaft nahmen die fortschreitende Verrohung vor allem männlicher Jugendlicher als gottgegeben hin, ohne nach den Ursachen und vor allem den Verursachern zu fragen. Dass die Polizei im Notfall einschritt, die Beamten oft unter Einsatz ihrer Gesundheit und ihres Lebens die aggressivsten Streithähne auseinanderreißen mussten, galt als selbstverständlich. Irgendein Idiot musste die Drecksarbeit eben verrichten. Dass es sich dabei aber um normale Menschen mit allen natürlichen Instinkten, Trieben und Emotionen handelte, blieb außen vor. Polizeibeamtinnen und -beamte hatten zu funktionieren, gleichgültig in welcher Situation. Und wehe, einem von ihnen rutschte die Hand aus.

Braig dachte an einen seiner ersten Einsätze als junger Beamter bei der Mannheimer Kriminalpolizei zurück, der sich unauslöschbar in sein Gedächtnis eingebrannt hatte. Nach wochen-, ja monatelangen Observationen war es ihnen gelungen – glühendheiße Sommertage und fast vollständig durchwachte Nächte ununterbrochen im Einsatz – die Hintermänner einer Menschenhändlerorganisation auszuspähen, die seit Jahren immer neue Scharen junger, kaum volljähriger Osteuropäerinnen für westdeutsche Bordelle rekrutierten und damit Millionengewinne erzielten. Durch einen Zufall hatten sie dabei einen erfolgreichen und aufgrund seiner großzügigen Zuwendungen an die Staatspartei unantastbaren Geschäftsmann ins Visier bekommen und dessen Beschattung trotz staatsanwaltlicher Bedenken aufgenommen, solange, bis sie den gut genährten, durchtrainierten Enddreißiger dabei überraschten, wie er einer 18-jährigen Rumänin eine persönliche Lektion erteilte. Die junge Frau hatte sich geweigert, sich wie Hunderte ihrer Leidensgenossinnen der Prostitution hinzugeben und war deshalb in den Fokus des Mannes geraten. Er hatte den Kopf der nackten, am ganzen Körper von brutalen Schlägen gezeichneten Frau gerade in eine Toilettenschüssel gedrückt und die Spülung betätigt, als sie in den kleinen Anbau in einem Hinterhof stürmten. Braigs wie auch seines Kollegen erste Reaktionen waren spontan, ohne jede Überlegung erfolgt. Das in höchster Lebensgefahr Hilfe erheischende Röcheln der Frau im Ohr, ihren gemarterten, ausgemergelten nackten Körper und die feiste Gestalt ihres Peinigers vor Augen, hatten sie nicht lange gezögert, sondern den Mann mit harten Schlägen und Tritten außer Gefecht gesetzt und die Frau aus seiner Gewalt befreit.

Die Hand ausgerutscht? Wie sonst hätten sie die Frau befreien sollen?

Braig wagte nicht daran zu denken, wie oft er in den vergangenen Jahren zu ähnlichem Vorgehen gezwungen gewesen war. Natürlich hatte er Skrupel gehabt, ihr hartes, allzu deutlich von ihren angespannten Nerven dominiertes Vorgehen selbst infrage gestellt, besonders damals in Mannheim. Als der Geschäftsmann aber einen Tag später mit trotz aller kosmetischen Korrekturversuche deutlich malträtiertem, aber dennoch süffisant grinsendem Gesicht wegen mangelnder Beweise aus der Untersuchungshaft entlassen, ihnen selbst aber ein dienstinternes Untersuchungsverfahren angekündigt worden war, hatte er diese Skrupel blitzschnell verloren. Die junge Rumänin hatte sich geweigert zu reden – aus Angst um ihr Leben, was eigentlich nur ein Blinder, aber eben auch der Untersuchungsrichter, hatte übersehen können.

Den Mann festzunehmen und vor Gericht zu stellen, war – seinen Informationen nach – bis heute nicht gelungen. Offensichtlich verfügte er über sehr gute Anwälte und noch bessere Beziehungen. Die hatten ihm wohl geraten, das Licht der Öffentlichkeit vorübergehend zu meiden, somit auch auf Maßnahmen gegen die auf ihn angesetzten Kriminalbeamten zu verzichten – nur dieser Vorsicht war die Niederschlagung des angekündigten dienstinternen Untersuchungsverfahrens zu verdanken. »Wir hätten die Drecksau erschießen sollen«, hatte sein an der Befreiungsaktion beteiligter Kollege geäußert.

Musste man sich wirklich wundern, wenn einem Polizeibeamten einmal die Hand ausrutschte?

»Ich könnte es auf jeden Fall nicht«, unterbrach Umgelter seine Gedanken. »Stillhalten, gleich mit wem ich es zu tun habe.«

Braig verzichtete auf eine schnelle Antwort. Natürlich wusste er nur allzu gut, dass es Kollegen gab, die Schwierigkeiten damit hatten, immer stillzuhalten. Wie in jedem anderen Beruf auch waren in den verschiedensten Abteilungen der Polizei Leute tätig, die für sich und ihr berufliches Auftreten Sonderrechte beanspruchten und sich zeitweise nicht an alle Gesetze gebunden fühlten. Es gab Kollegen, auch in seinem unmittelbaren Umfeld, die ihren Launen freie Bahn ließen und im Umgang mit Verdächtigen eine Willkür an den Tag legten, die mit rechtsstaatlichen Gepflogenheiten nicht zu vereinbaren war. Proteste betroffener Bürger und Vorwürfe kritischer Journalisten gegen bestimmte Polizeipraktiken waren oft genug berechtigt, das wusste er aus eigener Erfahrung, auch wenn man intern geneigt war, möglichst viel davon unter den Teppich zu kehren.

Er brauchte nicht weit zu gehen, hatte seinen Kollegen Felsentretter vor Augen, dessen Verhalten bei gemeinsamen Ermittlungen zeitweise nur schwer zu ertragen war. Nicht nur die Tatsache, dass der hünenhafte Mann seine Emotionen allzu oft nicht unter Kontrolle hatte, sich von Jähzorn oder plumpen Vorurteilen leiten ließ, machten die Zusammenarbeit mit ihm schwer, auch dessen Bereitschaft, das eigene Vorgehen fast prinzipiell über geltendes Recht und Gesetz zu stellen, stießen Braig ab.

»Dann sollten Sie nicht zur Polizei gehen«, erwiderte er deshalb. »Kein Mensch ist frei von natürlichen Ressentiments. Trotzdem ist gewaltfreies Arbeiten das A und O meines Berufs. Auch wenn ich mich manchmal zu dieser Haltung zwingen muss.«

»Das haben Sie schön formuliert. Gilt das auch für die Damen und Herren, denen Sie hinterher jagen?«

Braig wollte schon antworten, hörte die Zusatzfrage des Mannes.

»Sie selbst waren noch nie in Gefahr?«

Er trank von seinem Kaffee, kostete den würzigen Geschmack, sah zu seinem Gesprächspartner auf. »Was wollen Sie hören? Dass ich erst seit drei Monaten wieder voll dabei bin?«

Umgelter warf ihm einen überraschten Blick zu.

»Ich musste erst wieder gehen lernen. Man reichte mich fast ein Jahr lang von Reha zu Reha.«

»Sie wurden im Dienst verletzt?«

»Bei der Festnahme eines Mannes, dessen zweiten Mord wir gerade noch verhindern konnten. Er wollte fliehen, fuhr mich einfach um.«

»Hier bei uns?«

»In Reutlingen, ja.«

»Das klingt eher nach Amerika. Nach einem Zuhälter aus Harlem oder der Bronx.«

»Amerika?« Braig schüttelte den Kopf. »Erinnern Sie sich nicht an Heilbronn?« Er sah, wie der Mann erbleichte.

»Die junge Polizeibeamtin, die hinterrücks erschossen wurde?«

»Und ihr Kollege, der erst Wochen später wieder aus dem Koma erwachte.«

Umgelter hatte offensichtlich sofort begriffen, worauf er anspielte. Bei einer harmlosen Routinekontrolle mitten in Heilbronn waren im Frühjahr zwei junge Beamte der Schutzpolizei ohne jede Vorwarnung von Unbekannten niedergeschossen worden, die junge Frau tödlich, der Kollege lebensgefährlich verletzt. Spekulationen vielfältigster Art über die Hintermänner und deren Beweggründe hatten einander abgewechselt. Selbst der Ministerpräsident hatte sich persönlich geäußert. Monatelang war in die verschiedensten Richtungen ermittelt worden, bis die Spurensicherer am Tatort die DNA einer seit langem gesuchten Frau ermitteln konnten.

»Was ist mit dem Kerl, der Sie anfuhr? Er sitzt lebenslänglich?«

Braig schüttelte den Kopf. »Es handelte sich um einen ehrenwerten Herrn der besseren Gesellschaft. Er hatte gute Beziehungen und die besten Anwälte.«

»Gute Beziehungen und die besten Anwälte? Spielt das tatsächlich noch eine Rolle?«

»Wo leben Sie?«, erwiderte der Kommissar. »Auf dem Mars oder der Venus oder hier im Ländle?«

Umgelter schwieg einen Moment, schaute ihn entgeistert an. »Ich würde es nicht aushalten, nicht einen Tag. Gute Beziehungen und beste Anwälte. Dazu noch Politiker, die sich als willfährige Handlanger großer Konzerne prostituieren und deren absurde Entscheidungen Sie auf der Straße draußen verteidigen dürfen. Ich würde wahnsinnig.«

Braig roch den würzigen Duft des Kaffees. Natürlich spielte das eine Rolle, und ob! Wie oft hatte er schon mit ansehen müssen, wie ein – von ihnen in wochenlanger mühevoller Arbeit eines Verbrechens überführter – Täter aufgrund seines Vermögens und seiner gehobenen gesellschaftlichen Position seinen Hals Stück für Stück aus der längst zugezogenen Schlinge zu winden vermochte, so lange, bis alle ihre Anschuldigungen als wertlos verworfen wurden. Fast übermenschliche Zurückhaltung wurde ihm in solchen Fällen abverlangt, wenn einer dieser Privilegierten mit Hilfe eines hoch bezahlten, raffiniert die Grenzen der Gesetze auslotenden Anwalts oder gar der skrupellos zum Einsatz gebrachten Beziehungen eines einflussreichen Politikers mit einer milden Strafe gehätschelt oder letztendlich nach mehreren Berufungsinstanzen, die sich kein Normalsterblicher leisten konnte, frei gesprochen wurde. Oft genug wunderte er sich über das Zögern oder gar die Weigerung der zuständigen Staatsanwälte, gegen Subjekte dieser besonders auserwählten Stände zu ermitteln, kritisierte insgeheim oder auch offen deren allzu schnelle Bereitschaft, die Nachforschungen einzustellen.

Wie willkürlich das Vorgehen der obersten Ermittlungsbehörden in bestimmten Fällen ausfiel, hatte er sich am Anfang seiner beruflichen Tätigkeit nicht einmal in Ansätzen ausgemalt. Zu blauäugig war sein von jugendlicher Begeisterung geprägter Tatendrang gewesen, fern jeder erst später erfahrenen Frustration. Hier die etablierten Vertreter der Konzerne und die ihre Interessen verwaltende Polit- und Anwaltskaste, dort das einfache Volk – er hatte Jahre gebraucht, dieses Verständnis von Gerechtigkeit zu lernen, wollte sich heute noch nicht einfach damit abfinden. Kam es wieder einmal zu einer von diesem Zwei-Klassen-System geprägten Ermittlungsanordnung, schwankte Braig zwischen grenzenloser, alles zerfressender Wut und dem Wunsch, den Bettel hinzuwerfen und sich nach einer anderen, leichter zu bewältigenden Art des Broterwerbs umzusehen. Wie oft er diesen Punkt schon erreicht hatte, wusste er nicht mehr. Ohne die Hilfe seiner Lebensgefährtin und auch seiner Kollegin – soviel war auf jeden Fall sicher – hätte er sich diesem Entschluss längst nicht mehr verweigert. Ann-Katrin Räuber und Katrin Neundorf hatte er es zu verdanken, seinem Beruf trotz aller Frustrationen und zunehmender Ernüchterung treu geblieben zu sein.

»Es tut mir wirklich leid, dass ich Ihnen nicht weiterhelfen kann.«

Braig sah auf, bemerkte Umgelters Bedauern. Er konzentrierte sich wieder auf seine aktuellen Ermittlungen, formulierte seine nächste Frage. »Immer noch keine Erinnerung an das Aussehen des Täters, nicht eine Spur von seinem Gesicht?«

Der Mann schüttelte den Kopf. »Wirklich nicht, nein.«

»Ein Hinweis auf sein Alter?«

»Jung, ich sagte es schon. Aufgrund seiner Bewegungen und seiner Körperhaltung zwischen Zwanzig und Vierzig, ich kann es nicht genauer definieren, es geht nicht.«

Braig nahm die Tasse an die Lippen, trank langsam Schluck um Schluck, stellte sie dann auf dem niedrigen kleinen Glastisch ab. Sie hatten sich vorhin schon kurz unterhalten, gleich nachdem er die Wohnung Umgelters betreten und ohne zu zögern dem Angebot des Mannes zugestimmt hatte, einen Kaffee zuzubereiten, auch wenn es erst kurz vor Sieben war und die Umgebung draußen noch im trüben Dämmer lag. Sein Gastgeber hatte ihm in stockenden Worten berichtet, was er vor etwas mehr als eineinhalb Stunden keine zweihundert Meter von seiner Wohnung in Ludwigsburg-Ossweil entfernt auf dem Nachhauseweg beobachtet hatte. Was jetzt noch fehlte, war die genauere Erklärung, das detaillierte Beschreiben der für die kriminalpolizeilichen Ermittlungen wichtigen Sachverhalte. »Dass der Kerl so eine Militärjacke trug, bemerkten Sie erst, als Sie ziemlich nahe an ihm dran waren.«

»Das ist richtig, ja.« Umgelter stellte seine Tasse ebenfalls ab, wischte sich dann die Augen, versuchte auf diese Weise offenbar einen Teil seiner Müdigkeit zu vertreiben. »Als ich die Schreie der Frau von der Neckarweihinger Straße her hörte, sah ich nur den Umriss des Mannes. Erst als ich begriff, dass sie Hilfe benötigte und auf die beiden zu rannte, bekam ich ihn deutlicher ins Blickfeld. Aber leider nur von hinten, ich muss es immer wieder betonen.«

»Und die Jacke war olivgrün-braun gemustert?«

»Soweit ich das trotz des Dämmerlichts beurteilen kann, ja.«

»Wie groß war sie?«

»Die Jacke?«

»Ja. Wie weit reichte sie ihm?«

Umgelter überlegte eine Weile, stellte sich aufrecht hin, hielt beide Hände waagrecht ausgestreckt über seine Hüften. »So ungefähr.«

»Nicht länger?«

Der Mann setzte sich wieder, zog seine Mundwinkel hoch, wusste nicht, was er antworten sollte. »Ich habe es nicht genau gesehen, ehrlich gesagt. Ich war zu aufgeregt.«

Braig nickte, konnte sich gut in die Situation des Mannes versetzen. So sehr es ihn schmerzte, mehr konnte er nicht verlangen. Nicht von einem Menschen, der unverhofft Augenzeuge eines solch brutalen Geschehens geworden war.

»Aber dass er diese Militärjacke trug, dessen sind Sie sich sicher? Entschuldigen Sie bitte meine Skepsis, aber es war dunkel, deshalb will ich mich vergewissern. Sie können es nicht verwechselt haben?«

»Nein, auf keinen Fall. In dem Moment, als ich die Jacke sah, war ich nur noch drei, vier Schritte hinter ihm und wollte ihn schon packen.«

Immerhin etwas, überlegte Braig, ein kleiner Fortschritt, wenn es sich wirklich um die Bestie handelte, der sie seit zwei Wochen hinterher waren. Eine Militärjacke! – Und es sah wirklich danach aus, dass auch heute Nacht wieder der Täter zugeschlagen hatte, der sie jetzt schon das dritte Wochenende hintereinander in Atem hielt. Jeweils in der Nacht von Freitag auf Samstag fiel er über Frauen her, die sich zu dieser Zeit draußen aufhielten. Vor zwei Wochen hatte er eine Disco-Besucherin auf dem Heimweg überrascht, am letzten Wochenende eine junge Frau, die von daheim ausgerissen war und gerade auf der Straße lebte, heute eine Zeitungsausträgerin, die ihren Job wie gewohnt am frühen Morgen ausgeübt hatte.

Dass es sich immer um denselben Täter handelte, war der außergewöhnlichen Brutalität zu entnehmen, mit der er jedes Mal vorgegangen war: Er hatte seine Opfer mit Gewalt ins Gesicht geschlagen und fast bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt, dann anschließend versucht, sie zu vergewaltigen. Zum Glück war er kein einziges Mal zu seinem Ziel gelangt, sondern immer durch zufällig aufgetauchte Passanten oder wach gewordene Anwohner überrascht und verjagt worden. Den Frauen hatte er zu diesem Zeitpunkt jedoch schon dermaßen zugesetzt, dass sie nicht nur von Würgemalen entstellt, sondern auch dermaßen verschreckt, ja traumatisiert waren, dass es Stunden oder gar Tage dauerte, bis sie sich zu ersten Gesprächen über das Vorgefallene imstande sahen. Kein Wunder, dass die Medien in immer größerer Aufmachung von den Verbrechen des unbekannten Serientäters berichteten. In enger Zusammenarbeit mit seiner Kollegin Stefanie Riedinger hatte sich Braig die ganze Woche bemüht, Hinweise auf die Identität des Mannes zu erlangen, ohne bisher entscheidende Erkenntnisse vorweisen zu können. Zwar hatte man bei beiden bisherigen Opfern Faserreste unbekannter Kleidungsstücke identifizieren können, ob diese jedoch dem Unbekannten zuzuordnen waren, ließ sich erst bei einem Vergleich mit dem Mann selbst feststellen. Wie sollte man das in die Tat umsetzen, wo nicht einmal grundlegende Indizien wie etwa sein DNA-Code vorlagen?

Was die Ermittlungen zudem ungemein erschwerte, war nicht nur sein zeitlich unregelmäßiges Auftauchen, auch die Orte seiner Überfälle schienen völlig willkürlich gewählt. Hatte er sein erstes Opfer in Stuttgart in der Kronenstraße überwältigt, war er in der darauf folgenden Woche in der Filderstraße im Leinfelden-Echterdinger Stadtteil Musberg über eine andere Frau hergefallen. Schon bei seinem zweiten Auftreten in Musberg hatten Riedinger und Braig aufgrund der schweren Verletzungen des Opfers sofort den Zusammenhang mit dem vorangegangenen Verbrechen erkannt: Die außergewöhnliche Brutalität des Unbekannten war nicht zu übersehen. Dass der Täter heute in Ossweil, einem Vorort Ludwigsburgs zugeschlagen hatte, trug weiter zur Verwirrung bei: Der Verbrecher schien ohne jedes System im gesamten Großraum Stuttgart unterwegs auf der Suche nach potenziellen Opfern.

Mehr als dürftig waren die bisher zusammengetragenen Beschreibungen der Person des Gesuchten: Ein von seiner Körpergröße her wenig auffälliger, vielleicht 1,70 -1,75 Meter großer Mann mit normaler Figur, was immer das heißen mochte. Bei seinen Attacken mit Jacke und Kapuze gekleidet, hatten die bisherigen Opfer seine Stimme als seltsam heiser beschrieben – wahrscheinlich eine bewusste Manipulation des Täters, wie Braig vermutete, um die Ermittler auf eine falsche Spur zu lenken. Eines Akzents hatte sich keine der Frauen erinnern können.

Damit hatte es sich schon, mehr war nicht bekannt. Angesichts dieser dürftigen Aktenlage konnte die Beobachtung Umgelters, der Täter habe eine olivgrün-braun gemusterte Jacke getragen, durchaus als ein kleiner, wenn auch nicht allzu bedeutender Erkenntnis-Fortschritt gedeutet werden. Oft genug hatte eine Kombination scheinbar belangloser Nebensächlichkeiten dazu geführt, den Weg zu einer bisher unbekannten Person zu ebnen.

»Sie hatten den Kerl beinahe erreicht, als er wegrannte«, fuhr Braig mit seiner Befragung fort, »kurz darauf hörten Sie einen Motor aufheulen und ein Auto davonrasen. Ist das richtig?«

Umgelter hatte seine Tasse wieder aufgenommen, trank den Rest des Kaffees. »Naja, ich verfolgte ihn noch bis zur nächsten Ecke. Ich hatte aber keine Chance, der war viel schneller. Außerdem … wenn ich ehrlich bin, mir war etwas mulmig zumute … Ich wusste ja nicht, ob der nicht eine Waffe bei sich trägt – und wenn es sich nur um ein Messer oder etwas Ähnliches handelte. Und dann lag da auch die Frau auf dem Boden und schrie um Hilfe. Ich dachte, es ist wichtiger, mich um sie zu kümmern, als den Kerl zu verfolgen und mich selbst in Gefahr zu bringen.«

»Das ist vollkommen richtig«, bestätigte der Kommissar, »jeder andere hätte genauso gehandelt.« Er griff nach seiner Tasse, trank sie vollends leer. »Das Fahrzeug, mit dem er floh, konnten sie nicht erkennen?«

Umgelter seufzte laut. »Ich weiß, das Kennzeichen. Dann hätten sie ihn, nicht wahr?«

»Vielleicht. Vorausgesetzt, das Fahrzeug war nicht gestohlen.«

»Ja, natürlich, aber wenn nicht … Tut mir leid, aber … Die Hektik, verstehen Sie. Und diese unverhoffte Situation. Ich war überhaupt nicht darauf vorbereitet. Hier, bei uns in Ossweil, noch dazu am frühen Morgen – wer rechnet da schon mit einem Überfall? Naja, und dann war ich einfach auch müde, ziemlich müde, wir hatten ja nicht viel Schlaf in der Nacht …«

Braig betrachtete die verlegene Miene seines Gegenübers, verstand, was der Mann andeutete. Umgelter hatte die Nacht, so hatte er ihm gleich zu Beginn seines Besuches zu verstehen gegeben, bei einer Bekannten verbracht, deren Ehemann für mehrere Tage verreist war. »Ich muss Sie um strengste Diskretion bitten, Herr Kommissar«, hatte er ihm erklärt, »die Dame ist in festen Händen und wir beide, sie und ich, legen Wert darauf, dass dies so bleibt. Das ist auch der Grund, weshalb ich so früh unterwegs war. Samstag morgens kurz nach Fünf liegen alle noch im Bett – dachte ich jedenfalls, bis ich heute eines Besseren belehrt wurde. Wenn Sie also unbedingt mit ihr sprechen müssen, um von anderer Seite zu erfahren, wieso ich so früh unterwegs war, bitte ich dringend, so rücksichtsvoll wie möglich vorzugehen.«

Er hatte den Mann sofort beruhigt, ihm versichert, dass sich ein Gespräch mit der Dame wahrscheinlich erübrige, dabei erfahren, dass diese nicht weit von Umgelter entfernt im gleichen Stadtteil Ludwigsburgs lebte. Ein riskantes Unterfangen, hatte er überlegt, in einem teilweise noch dörflich geprägten Umfeld nachts auf Pirsch zu gehen. Ob wirklich niemand von der Liaison der beiden verstohlenen Liebhaber wusste?

»So leid es mir tut, ich kann Ihnen nichts zum Kennzeichen des Wagens erzählen.«

Braig schreckte aus seinen Gedanken hoch, versuchte sich auf die Aussagen des Mannes zu konzentrieren. »Sie haben auch nicht gesehen, wo er ihn geparkt hatte? Nur so in etwa – dann könnten wir die Anwohner dort fragen, ob sie etwas bemerkt haben?«

»Das muss in der Hanseatenstraße gewesen sein. Ich rannte, wie gesagt, bis zum Eck und sah ihn dann vielleicht hundert Meter entfernt losrasen.«

»Hanseatenstraße?« Braig setzte seine Brille auf, suchte das Areal Ossweils auf einem Ludwigsburger Stadtplan, den ihm Umgelter zur Verfügung gestellt hatte, sah die Straße vor sich.

»Hier«, erklärte der Mann, beugte sich über den schmalen Glastisch und deutete auf die Stelle, wo er das Auto hatte losfahren sehen, »wenn, dann müssen Sie die Leute in diesem Bereich hier nach dem Kennzeichen fragen.«

»Oder wenigstens nach dem Typ.«

»Dem Typ? Das war ein Daimler, A-Klasse.«

Braig starrte sein Gegenüber überrascht an. »Das haben Sie gesehen?«

Umgelter nickte mit dem Kopf. »Es war zwar dunkel, aber die Umrisse konnte ich erkennen. Und die Geräusche, die waren eindeutig. A-Klasse, da bin ich mir sicher.«

Dann sind wir tatsächlich ein kleines Stück weiter, überlegte der Kommissar. Ein Kerl, der A-Klasse fährt und eine olivgrün-braun gemusterte Jacke trägt. Wie oft es diese Kombination wohl gibt?

»Das hilft Ihnen doch hoffentlich?« Umgelters unsteter Blick heischte nach Anerkennung.

Was sollte er dem Mann antworten? Wie viele Typen waren in eine Militärjacke gekleidet mit dieser Karre unterwegs? Im Großraum Stuttgart lebten etwa drei Millionen Einwohner, die Hälfte davon männlichen Geschlechts. Selbst wenn man die ganz Jungen und die ganz Alten ausschloss, blieben mindestens eine Million Männer übrig. Und wer garantierte überhaupt, dass der Täter aus der Region stammte?

Braig lehnte sich zurück, seufzte laut auf. Wieso ihm der Spruch plötzlich einfiel, wusste er nicht. Auch nicht, wo er ihn schon einmal gehört hatte. »Leib und Seele in Harmonie – findest im Grab du, vorher nie«, sagte er laut.

Sein Gesprächspartner schaute verwundert zu ihm hin.

3.

Sie waren gerade aus dem Schatten des schmalen Weges getreten, der von der Achalm zur Stadt hinunter führte, als er die junge Frau am Rand des Asphalts knien sah. Stefan Raistle blieb unwillkürlich stehen, streckte den Arm zur Seite, um seine Begleiterin davon abzuhalten, weiter zu sprinten, wies nach vorne.

»Was ist?«, fragte Miriam Brenz, Überraschung im Blick und in der Stimme. Sie atmete heftig, warf ihrem Lebensgefährten einen erstaunten Blick zu, konzentrierte sich dann auf die Straße.

Prächtige Villen inmitten weitläufiger Gartenanlagen und – trotz der fortgeschrittenen Jahreszeit – immer noch kräftig grüner Rasenflächen beidseits der schmalen Fahrbahn, drei in weitem Abstand voneinander geparkte Autos, dahinter das Zentrum Reutlingens im Tal – ein idyllisches Bild. Was nicht passte, war das Verhalten einer jungen Frau. Sie kauerte, Kopf vor, am Rand des Gehwegs, erbrach sich lauthals in den Abfluss der Straße.

»Die Frau«, sagte Raistle, »was ist mit ihr?«

Sie waren kurz vor acht, wie jeden Samstagmorgen, in sportlicher Kleidung zu Hause gestartet, die Sommerhaldestraße hoch, am Sender und der Höhengaststätte vorbei, dann den steilen Hang zur Achalm hinauf – alles im bedächtigen Tempo erfahrener Jogger, hatten den Blick auf den Albtrauf und die Stadt genossen und sich anschließend auf den Rückweg gemacht, eine warme Dusche und frische Kleider, dazu ein kräftiges Frühstück in Aussicht. Und jetzt diese würgende, spuckende junge Frau.

»Sie braucht Hilfe.« Miriam Brenz löste sich aus ihrer Erstarrung, lief auf die am Boden hockende Gestalt zu.

Ein junges, spindeldürres Ding kaum über zwanzig. Kurze blonde Haare, ein gelbgrün gemustertes Sweatshirt, schwarze Jeans. Sie schnappte nach Luft, starrte auf den Boden. Speichel und unverdaute Nahrungsreste hingen ihr aus dem Mund.

Raistle ließ seiner Lebensgefährtin den Vortritt, hatte stechend säuerliche Ausdünstungen in der Nase. Kleine Häufchen von Erbrochenem waren über den Rand der Straße verstreut.

»Kann ich Ihnen helfen?« Miriam Brenz’ kräftige Stimme schien nicht zu der jungen Frau vorzudringen. Die sportlich gebaute Joggerin bückte sich nieder, wiederholte ihre Frage. »Kann ich Ihnen irgendwie helfen?«

Keine Reaktion.

»Was haben Sie gegessen?«

Die junge Frau schnappte nach Luft, würgte den letzten Rest einer hellen Flüssigkeit auf den Asphalt.

»Zuviel Alkohol heute Nacht«, erklärte Stefan Raistle.

Das Verhalten der Frau änderte sich auf der Stelle. Sie schluchzte laut auf, verschluckte sich, hustete und spuckte. Tränen schossen ihr in die Augen.

»Du Idiot!«, giftete Miriam Brenz. »Was Besseres fällt dir nicht ein, was?« Sie legte der Frau vorsichtig die Hand auf die Schulter, zog ein Papiertaschentuch aus ihrer Jogginghose. »Hören Sie nicht auf sein dummes Geschwätz. Hier, vielleicht können Sie sich damit Ihr Gesicht säubern.«

Es dauerte mehrere Sekunden, bis sich die Angesprochene beruhigt hatte. Sie nahm das Taschentuch entgegen, wischte sich über den Mund, die Wangen und das Kinn, spuckte dann ein letztes Mal auf den Boden.

»Ich will Ihnen helfen«, unternahm Miriam Brenz einen neuen Versuch. »Am besten, wir stehen erst einmal auf.« Sie erhob sich langsam, reichte der Frau die Hand, zog sie vorsichtig hoch. Die Kranke zitterte am ganzen Leib.

»Wohnen Sie hier in der Nähe?« Der Gestank des Erbrochenen stach ihr in die Nase. Wir müssen hier weg, überlegte sie, Abstand gewinnen, sonst kommt sie überhaupt nicht zu sich.

Die junge Frau reagierte wie in Zeitlupe. Sie starrte mit unstetem Blick in die Umgebung, schien die beiden Menschen in ihrer Nähe überhaupt nicht wahrzunehmen.

»Ihre Wohnung?«, wiederholte Miriam Brenz. »Ist sie hier in der Nähe?«

Langsam schien sie zu begreifen. Sie öffnete ihren Mund, setzte zu einer Antwort an. »H…«, kam es leise, »h…».

Die wiegt keine 50 Kilo, überlegte die Frau, betrachtete den dünnen, feingliedrigen Körper des jungen Wesens. Nicht einmal 45. Bulimie?

»Sie steht unter Schock«, kommentierte ihr Lebensgefährte mit leiser, sanfter Stimme. »Die kann im Moment nicht antworten. Vielleicht sollten wir einen Arzt rufen.«

Miriam Brenz schüttelte energisch den Kopf. »Zuerst versuchen wir es selbst. Die muss hier irgendwo wohnen, sonst wäre sie doch nicht hier.« Sie wandte sich wieder der Kranken zu, strich ihr vorsichtig mit der Hand über die Stirn. »Wo ist Ihre Wohnung?«, fragte sie dann.

»H.., hier.« Der ausgestreckte Arm wies auf das wenige Meter entfernte Gartentor.

»Dann gehen wir ins Haus.« Sie legte ihr die Hand auf die Schulter, spürte, wie sehr sie immer noch zitterte, bewegte sich langsam, Schritt für Schritt, auf den Eingang zu. Die Pforte, eine etwa 1,50 Meter hohe, filigran gearbeitete Metallkonstruktion, stand offen.

Miriam Brenz schob die Tür vollends zurück. Ihr schrilles Quietschen schmerzte in den Ohren. Sie schaute ins Innere des Gartens, sah eine große von Hecken und blühenden Rosenbüschen eingerahmte Villa vor sich. Ein schmaler, mit hellen Steinplatten ausgelegter Weg führte von Blumenkübeln flankiert in einem rechten Winkel darauf zu. Der Haupteingang schien auf der Schmalseite des Hauses zu liegen, nicht einzusehen von der Stelle, an der sie sich befanden.

Die junge Frau hatte die Gartenpforte erreicht, blieb unverhofft stehen. Sie warf einen hastigen Blick auf das Haus, fing augenblicklich an zu schreien. Sie riss sich von ihrer Begleiterin weg, taumelte zur Seite, ruderte mit den Armen durch die Luft. Bis Miriam Brenz reagieren konnte, lag sie bereits auf dem Boden, das Gesicht vor Angst zur Grimasse verzerrt.

»Irgendetwas stimmt da nicht«, meinte Raistle.

»H… hier«, stöhnte sie. Es war mehr ein Seufzen, weniger ein von normaler Kommunikation her gewohntes Sprechen. Ihr rechter Arm zeigte geradewegs auf das Haus.

Miriam Brenz bückte sich zu ihr nieder, fuhr ihr sachte übers Haar. »Sie wohnen hier, ja?« Sie schaute auf das Schild, las den Namen. »Familie Sattler.«

Die Reaktion der Frau erfolgte im gleichen Moment. Ihr infernalisches Schreien verursachte physische Schmerzen. Erschrocken trat Brenz zur Seite.

»Irgendetwas stimmt da nicht«, wiederholte Raistle.

Seine Lebensgefährtin strich der Frau weiter über die Stirn, versuchte sie zu beruhigen. »Warum läutest du nicht?«, fragte sie.

Er drückte auf die Glocke, wartete auf eine Reaktion. Ein gedämpfter Gong war in mehrfacher Wiederholung aus dem Haus zu hören.

»Nichts«, sagte er, »da tut sich nichts.«

Ein Auto kam die Straße hoch, ein kleiner, gelber Sportwagen, fuhr langsam vorbei, bog nach links ab.

»Ich schaue mal nach«, erklärte Miriam Brenz. Sie erhob sich, ließ die junge Frau, die leise vor sich hin wimmerte und immer noch am ganzen Körper zitterte, liegen, folgte dem schmalen Zugang zum Haus. Erst sechs, sieben Meter geradeaus, dann in scharfem Winkel nach rechts.

»Und?«, rief Raistle hinter ihr her. »Alles okay?«

Sie sah es schon von weitem. Die Haustür stand offen, der Vorraum war hell erleuchtet. Drei Strahler warfen ihr grelles Licht direkt auf den Körper eines Mannes. Er lag auf dem Boden, still und ohne jede Bewegung.

Miriam Brenz begriff im Bruchteil einer Sekunde, weshalb die junge Frau so vollständig außer sich war.

4.

Katrin Neundorf hatte es an diesem Samstagmorgen nicht geschafft, pünktlich im Büro im Landeskriminalamt zu erscheinen, Bereitschaftsdienst hin oder her. Kurz nach halb Acht waren sie und ihr Lebensgefährte Thomas Weiss vom Telefon aus dem Schlaf gerissen worden, einer neuen Hiobsbotschaft aus dem Amt gewiss. Sie hatte sich zur Seite gedreht und nach dem Hörer gegriffen, ihren Beruf ob seiner unangenehmen Seiten verwünschend. »Oh nein, wen hat es jetzt wieder erwischt?«

»Frau Neundorf?« Die Stimme am anderen Ende der Leitung war ihr unbekannt.

Sie zögerte, gab dann ein unfreundliches »Was ist los?« von sich.

»Ihre Mutter«, erklärte die Frau.

»Meine Mutter?« Sie benötigte ein paar Sekunden, vollends aus dem Halbschlaf aufzutauchen, vergewisserte sich nochmals, richtig verstanden zu haben. »Sie fragen nach meiner Mutter?«

»Ich spreche mit Frau Neundorf, ja?«

»Ja, um was geht es?« Kein Mord, keine Massenkarambolage auf irgendeiner Straße, kein Totschlag?

»Ihre Mutter hatte einen Unfall. Wir mussten den Notarzt rufen. Sie bringen sie gerade ins Krankenhaus.«

Sie glaubte, nicht richtig zu hören, schaute auf den Wecker. 7.35 Uhr. »Heute Morgen im Heim?«

»Vor fünfzehn Minuten etwa. Aber nicht bei uns, nein. Ihre Mutter, na ja, Sie wissen doch, wie sie ist …« Die Frau verstummte, überlegte, wie sie ihre Botschaft formulieren sollte. »Sie war bereits unterwegs. Ihr Morgenspaziergang. Ich denke, Sie kennen die Gepflogenheiten Ihrer Mutter.«

Neundorf seufzte vernehmlich. »Oh ja, die kenne ich, in der Tat.«

Obwohl sie nach ihrem Oberschenkelhalsbruch im vorigen Jahr nur noch eingeschränkt beweglich war, hatte Johanna Neundorf bei einem gemeinsamen Gespräch mit ihrer Tochter und der Leiterin des Seniorenheims in Großheppach ausdrücklich darauf bestanden, über die Gestaltung ihres Alltags selbst zu entscheiden. »Wenn ich Lust auf eine Zigarette oder eine halbe Flasche Wodka verspüre oder mich mal mit einem netten Herrn in mein Zimmer zurückziehen möchte, ist dies allein meine Sache. Und was das Frische-Luft-Schnappen vor dem Frühstück und nach dem Kaffeetrinken betrifft – das ist mir heilig, sobald ich wieder dazu fähig bin«, hatte sie erklärt, »sonst dürfen Sie auf meine Anwesenheit in diesem Haus verzichten.«

Ihre Gesprächspartnerin war die Eigenarten bestimmter älterer Damen und Herren offensichtlich gewohnt, hatte auf die Ausführungen der neuen Bewohnerin mit einem freundlichen Lächeln reagiert.