9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Heyne

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Serie: Der Dunkle Turm

- Sprache: Deutsch

Auf der Suche nach dem mysteriösen „Dunklen Turm“ durchstreift Roland, der letzte Revolvermann, eine sterbende Welt, wo in endlosen Wüsten und Ruinenstätten Dämonen, Sukkubi, Vampire und Geistermutanten hausen. Unbeirrt folgt er den Spuren des Mannes in Schwarz – er ist der Schlüssel zu den Mysterien des „Dunklen Turms“, der am Anfang der Zeit steht.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 346

Veröffentlichungsjahr: 2008

Ähnliche

Für Ed Ferman der mit diesen Geschichten ein Risiko einging, mit jeder einzelnen.

Inhaltsverzeichnis

EINLEITUNG

Über Dinge, die neunzehn sind (und anderes)

1

Als ich neunzehn war (eine Zahl, die in den Geschichten, die Sie zu lesen im Begriff sind, von einiger Bedeutung ist), waren Hobbits schwer angesagt.

Während des großen Woodstock-Musikfestivals gab es wahrscheinlich ein halbes Dutzend Merrys und Pippins, die sich dort über Max Yasugars matschiges Farmgelände schleppten, doppelt so viele Frodos und zahllose Hippie-Gandalfs. J. R. R. Tolkiens Herr der Ringe war in jenen Tagen wahnsinnig beliebt, und wenn ich es auch nicht nach Woodstock schaffte (leider, leider), war ich vermutlich wenigstens ein Hippie-Halbling. Auf jeden Fall Hippie genug, um nach der Lektüre richtig in die Bücher vernarrt gewesen zu sein. Die Bücher um den Dunklen Turm – wie überhaupt die meisten längeren Fantasy-Geschichten von Männern und Frauen meiner Generation (als zwei Beispiele für viele seien hier Die Chroniken von Thomas Covenant von Stephen Donaldson und Das Schwert von Shannara von Terry Brooks genannt) – verdanken ihre Herkunft diesen Büchern Tolkiens.

Obwohl ich die Bücher bereits in den Jahren 1966 und 1967 las, hielt ich mich mit dem Schreiben zurück. Ich war für Tolkiens mitreißenden Einfallsreichtum – die Zielsetzung seiner Geschichte – sehr empfänglich (und zwar mit ergreifender rückhaltloser Hingabe), aber ich wollte meine eigene Geschichte schreiben, und hätte ich damals angefangen, wäre nur wieder seine Geschichte dabei herausgekommen. Und das, wie der inzwischen verstorbene Tricky Dick Nixon so gern sagte, wäre falsch gewesen. Dank Mr. Tolkien hatte das 20. Jahrhundert bereits alle Elfen und Zauberer, die es brauchte.

1967 hatte ich nicht die leiseste Vorstellung, wie meine Geschichte aussehen würde, aber das machte mir nichts aus: Ich war zuversichtlich, dass ich sie schon erkennen würde, wenn sie mir über den Weg lief. Ich war neunzehn und überheblich. Zweifellos überheblich genug, um das Gefühl zu haben, noch ein Weilchen auf meine Muse und mein Meisterwerk (das es mit Sicherheit werden würde) warten zu können. Mit neunzehn, finde ich, hat man alles Recht, überheblich zu sein; die Zeit hat gewöhnlich noch nicht mit ihrer verstohlenen und niederträchtigen Subtraktion begonnen. Sie nimmt einem das Haar und die Sprungkraft, wie es in einem beliebten Countrysong heißt, aber in Wahrheit nimmt sie einem eine ganze Menge mehr als das. 1966/67 habe ich das noch nicht gewusst, und wenn, dann wär’s mir egal gewesen. Ich konnte mir gerade noch vorstellen, vierzig zu sein, aber fünfzig? Nein. Sechzig? Nie! Sechzig war völlig ausgeschlossen. Mit neunzehn ist das eben so. Neunzehn ist das Alter, in dem man sagt: Pass auf, Welt, ich rauche TNT und trinke Dynamit, und wenn dir dein Leben lieb ist, geh mir aus dem Weg – hier kommt Stevie.

Neunzehn ist ein selbstsüchtiges Alter, in dem man seine Interessen fest umrissen sieht. Ich wollte hoch hinaus, das war mir wichtig. Ich hatte jede Menge Ehrgeiz, das war mir wichtig. Ich besaß eine Schreibmaschine, die ich von einem Rattenloch zum nächsten schleppte, immer ein Briefchen Dope in der Tasche und ein Lächeln im Gesicht. Die Kompromisse des mittleren Alters waren in weiter Ferne, die Würdelosigkeit des Greisenalters jenseits des Horizonts. Wie der Protagonist in jenem Bob-Seger-Song, der inzwischen in der Werbung für Trucks verwendet wird, fühlte ich mich unendlich stark und unendlich optimistisch; meine Taschen waren leer, aber ich hatte den Kopf voller Dinge, die ich mitteilen wollte, und das Herz voller Geschichten, die ich erzählen wollte. Klingt heute abgedroschen, fühlte sich damals aber wunderbar an. Richtig cool. Mehr als alles wollte ich hinter die Abwehr der Leser gelangen, wollte sie aufmischen und einsacken, um sie mit nichts als einer Geschichte für immer zu verändern. Und ich spürte, dass ich dazu in der Lage war. Ich spürte, dass ich dafür geradezu geschaffen war.

Wie eingebildet klingt das? Ganz schön oder nur ein bisschen? So oder so, ich entschuldige mich für nichts. Ich war neunzehn. Mein Bart wies nicht eine einzige graue Strähne auf. Ich besaß drei Paar Jeans, ein Paar Schuhe, die Vorstellung, dass mir die Welt zu Füßen lag; und nichts, was die nächsten zwanzig Jahre passieren sollte, konnte mich widerlegen. Schließlich, so um die neununddreißig, fingen meine Sorgen an: Alkohol, Drogen, ein Straßenunfall, der meine Gangart (unter anderem) verändern sollte. Ich habe über diese Dinge bereits ausführlich geschrieben und brauche mich hier nicht zu wiederholen. Außerdem geht es Ihnen doch auch nicht anders, oder? Irgendwann schickt einem die Welt einen fiesen Verkehrspolizisten, der einen runterbremst, um einem zu zeigen, wer das Sagen hat. Wer das hier liest, ist seinem bestimmt schon begegnet (oder wird das tun); mir ist das jedenfalls so gegangen, und dass es sich wiederholen wird, ist so sicher wie nur was. Meine Adresse hat er ja jetzt. Er ist ein übler Bursche, dieser »Bad Lieutenant«, ein eingeschworener Gegner von Verfehlungen, Patzern, Hochmut, Ambition, lauter Musik und aller Dinge, die neunzehn sind.

Trotzdem halte ich es für ein tolles Alter. Vielleicht sogar für das beste von allen. Rock and Roll die ganze Nacht, und wenn die Musik verebbt und das Bier zur Neige geht, kommen die Gedanken. Träumt man seine großen Träume. Irgendwann kommt dann dieser fiese Verkehrspolizist und stutzt einen zusammen, und wenn man eh schon klein anfängt, na ja, dann stehen die Hosenbeine sozusagen von allein da, sobald er mit einem fertig ist. »Und jetzt zum nächsten Übeltäter!«, ruft er, guckt in sein Vorladungsbüchlein und macht sich auf den Weg. Ein bisschen Überheblichkeit (oder sogar große) ist also gar nicht so schlecht, obwohl einem Muttern höchstwahrscheinlich etwas anderes erzählt hat. Meine hat das. Hochmut kommt vor dem Fall, Stephen, hat sie gesagt … und schließlich hat sich irgendwie herausgestellt – genau in dem Alter, das 19 × 2 entspricht –, dass man zu guter Letzt tatsächlich fällt. Oder in den Graben geschubst wird. Wenn man neunzehn ist, können sie in den Bars von einem einen Ausweis verlangen, um einem dann zu bescheiden, man solle sich verpissen und seine erbärmliche Erscheinung (und seinen noch erbärmlicheren Arsch) wieder auf die Straße verpflanzen, aber keiner kann einen Ausweis verlangen, wenn man sich hinsetzt, um ein Bild zu malen, ein Gedicht zu schreiben oder eine Geschichte zu erzählen, wirklich nicht; und solltet ihr Leser noch sehr jung sein, dann lasst euch von Älteren mit vermeintlich mehr Lebenserfahrung bloß nichts anderes erzählen. Klar, ihr wart noch nicht in Paris. Auch seid ihr noch nicht mit den Stieren durch Pamplona gerannt. Natürlich seid ihr Nobodys, die vor drei Jahren noch nicht einmal Achselhaare hatten – na und? Wenn man nicht großspurig anfängt, wie will man es dann als Erwachsener je schaffen, auf der Bahn zu bleiben? Gebt Gas, egal, wer immer auch anderes erzählt, sage ich da nur. Setzt euch hin und lasst es krachen.

2

Meiner Meinung nach gibt es zwei Typen von Romanautoren, und das schließt die Art von Jungautor ein, die ich 1970 inzwischen selbst darstellte. Jene, die auf dem Weg sind, sich der mehr literarischen beziehungsweise »ernsteren« Seite dieser Sache zu widmen, prüfen jedwedes Thema vor dem Hintergrund folgender Frage: Was könnte das Schreiben einer solchen Geschichte für mich bedeuten? Jene aber, deren Schicksal es ist (oder Ka, wenn’s beliebt), das Schreiben von Unterhaltungsromanen nicht außer Acht zu lassen, neigen dazu, eine ganz andere Frage zu stellen: Was könnte das Schreiben einer solchen Geschichte für andere bedeuten? Der »ernste Romanautor« sucht Antworten und Schlüssel zu seinem Selbst; der »Unterhaltungsschriftsteller« sucht ein Publikum. Beide Typen von Autoren sind dabei aber in gleicher Weise selbstsüchtig. Darauf verwette ich meine Uhr und Urkunde, denn mir sind von beiden reichlich über den Weg gelaufen.

Wie dem auch sei, schon im Alter von neunzehn habe ich die Geschichte von Frodo und seinen Bestrebungen, den Einen Großen Ring loszuwerden, irgendwie immer der zweiten Gruppe zugeschlagen. Sie handelte von den Abenteuern einer im Grunde britischen Pilgerschar vor dem verschwommenen Hintergrund nordischer Mythologie. Mir gefiel die Vorstellung mit der abenteuerlichen Suche – war sogar überaus angetan davon –, aber mich interessierten weder Tolkiens unerschütterliche bäuerliche Figuren (was nicht heißt, dass ich sie nicht mochte, im Gegenteil) noch seine waldreichen altnordischen Schauplätze. Sollte ich mich in dieser Richtung versuchen, würde ich nur alles falsch machen.

Also wartete ich ab. 1970 war ich zweiundzwanzig, schon zeigten sich die ersten grauen Bartsträhnen (wahrscheinlich hatte der Verbrauch von zweieinhalb Päckchen Pall Mall am Tag irgendwie damit zu tun), aber selbst noch mit zweiundzwanzig kann man sich das Abwarten leisten. Mit zweiundzwanzig hat man noch alle Zeit der Welt, obwohl der fiese Verkehrspolizist in der Nachbarschaft schon Fragen stellt.

Eines Tages sah ich mir dann in einem fast leeren Kino (dem Bijou in Bangor, Maine, wen’s interessiert) einen Film des Regisseurs Sergio Leone an. Er hieß Zwei glorreiche Halunken, und bevor der Film noch zur Hälfte um war, wurde mir klar, dass ich einen Roman schreiben wollte, der zwar Tolkiens Gespür für abenteuerliches Suchen und Magie nachvollzog, aber vor Leones fast schon absurd majestätischen Westernhintergrund spielte. Wenn man diesen exzentrischen Western nur im Fernsehen gesehen hat, wird man kaum verstehen, worüber ich rede – erflehe Eure Vergebung, aber es ist wahr. Mit dem richtigen Panavision-Vorführgerät auf eine Kinoleinwand projiziert, kann Zwei glorreiche Halunken es als Filmepos mit Ben Hur aufnehmen. Clint Eastwood erscheint ungefähr fünf Meter groß, wobei jede drahtig vorsprießende Bartstoppel ungefähr vom Ausmaß eines jungen Mammutbaums ist. Die Furchen, die Lee Van Cleefs Mund umspielen, sind so tief wie Canyons, an deren Sohle sich gut Schwachstellen (siehe Glas) befinden könnten. Die Wüstenschauplätze scheinen sich mindestens bis zur Umlaufbahn des Neptuns zu erstrecken. Und die Läufe der Revolver wirken ungefähr so groß wie der Holland Tunnel.

Mehr noch als nach dem Schauplatz verlangte es mich nach jener epischen, apokalyptischen Größe. Dass Leone einen Scheiß über amerikanische Geografie wusste (laut einer der Figuren liegt Chicago irgendwo in der Nähe von Phoenix, Arizona), trug nur noch zur Stimmung des Films hinsichtlich einer herrlichen Verrückung des Schauplatzes bei. Und in meinem ganzen Enthusiasmus – von der Art, wie sie vermutlich nur ein junger Mensch aufbieten kann – wollte ich nicht nur ein langes Buch schreiben, sondern den längsten Unterhaltungsroman der Geschichte. Das ist mir dann zwar nicht gelungen, aber ich finde, es war ein anständiger Versuch: Die Bände eins bis sieben von Der Dunkle Turm enthalten eigentlich eine einzige Geschichte, und allein die vier ersten Bände der amerikanischen Taschenbuchausgabe umfassen über zweitausend Seiten. Die drei abschließenden Bände umfassen im Manuskript weitere zweitausendfünfhundert Seiten. Ich will hier nicht andeuten, dass Länge das Geringste mit Qualität zu tun hat; ich möchte damit bloß sagen, dass ich ein Epos hatte schreiben wollen, was mir in mancher Hinsicht auch gelungen ist. Fragte man mich, warum ich das tun wollte, müsste ich die Antwort schuldig bleiben. Möglicherweise hat es teilweise damit zu tun, dass ich in Amerika aufgewachsen bin: am höchsten bauen, am tiefsten graben, am längsten schreiben. Und die hilflose Verlegenheit, wenn die Frage nach der Motivation aufkommt? Auch das ist wohl Teil davon, Amerikaner zu sein. Zu guter Letzt bleibt uns nur die eine Antwort: Damals kam mir das wie eine klasse Idee vor.

3

Eines der anderen Dinge, wenn man neunzehn ist, wenn’s beliebt: Es ist meiner Meinung nach das Alter, in dem man irgendwie stecken bleibt (verstandes- und gefühlsmäßig, wenn nicht gar körperlich). Die Jahre ziehen vorüber, und eines Tages schaut man dann verwirrt in den Spiegel. Warum sind da diese Falten im Gesicht?, fragt man sich. Woher kommt diese dämliche Wampe? Verdammt, ich bin erst neunzehn. Das ist zwar nicht gerade die allerneuste Erkenntnis, was aber in keiner Weise hilft, die Verblüffung zu lindern.

Die Zeit schmiert einem das Grau in den Bart, die Zeit nimmt einem die Sprungkraft, während man ständig denkt – du Dummerchen auch –, dass man alle Zeit der Welt hat. Die Stimme der Logik weiß es zwar besser, aber im Innersten wollen wir es einfach nicht glauben. Wenn man Glück hat, hält einem jener Verkehrspolizist, der einen wegen Geschwindigkeitsübertretung und überbordender Lebensfreude vor sich zitiert hat, eine Prise Riechsalz unter die Nase. Mehr oder weniger ist mir dergleichen am Ende des 20. Jahrhunderts selbst widerfahren. Er kam in Gestalt eines Plymouth-Vans, der mich in meiner Heimatstadt in den Straßengraben stieß.

Etwa drei Jahre nach dem Unfall war ich anlässlich einer Signierstunde zu meinem Buch Der Buick in einer Filiale der Buchhandelskette Borders in Dearborn, Michigan. Einer der Leser, der sich die Warteschlange vorgearbeitet hatte, sagte dort zu mir, wie überaus er sich freue, dass ich noch am Leben sei. (Ich bekomme das oft zu hören, und es schlägt um Längen die Frage: »Warum zum Teufel bist du nicht abgekratzt?«)

»Ich saß gerade mit einem guten Freund zusammen, als wir gehört haben, dass Sie abgeschossen wurden«, sagte er. »Mann, wir haben nur den Kopf geschüttelt und gesagt, da geht er hin, der Turm, er kippt, er stürzt ein, ach Scheiße, jetzt wird er ihn nie zu Ende bringen.«

Ein ähnlicher Gedanke war mir selbst schon gekommen – der beunruhigende Gedanke, dass ich jetzt, wo ich den Dunklen Turm in der kollektiven Phantasie von einer Million Leser hochgezogen hatte, sozusagen der Verpflichtung unterlag, ihn zu befestigen, solange die Leute noch darüber lesen wollten. Das mochte noch fünf Jahre der Fall sein, gut möglich aber auch fünfhundert, was weiß ich. Fantasy-Geschichten, die schlechten wie die guten (selbst in diesem Moment liest wahrscheinlich irgendwo jemand gerade Varney der Vampir oder Der Mönch), scheinen eine lange Lebensdauer zu haben. Roland beschützt den Turm, indem er die drohende Gefahr von den Balken, die den Turm stützen, fern zu halten versucht. Ich musste den Turm beschützen, wie mir nach meinem Unfall klar wurde, indem ich die Geschichte um den Revolvermann fertig schrieb.

Während der großen Pausen zwischen dem Erscheinen der ersten vier Erzählungen um den Dunklen Turm erhielt ich hunderte Briefe mit dem Tenor »Pack deine Sachen, das schlechte Gewissen geht auf Reisen«. Im Jahr 1998 (als ich mich sozusagen nach wie vor der Täuschung hingab, im Grunde immer noch neunzehn zu sein) erhielt ich einen solchen von »Großmama, 82 J., will nicht mit meinen Sorgen aufdringlich sein, aber!! bin grad ziemlich krank«. Sie erzählte mir, dass sie wahrscheinlich nur noch ein Jahr zu leben habe (»14 Melanome, Krebs im ganzen Körper«), und obwohl sie nicht erwarte, dass ich Rolands Geschichte rechtzeitig fertig bekäme, wolle sie dennoch anfragen, ob ich ihr nicht bitte (bitte) das Ende verraten könne. Die Zeile, die mir am meisten zu Herzen ging (allerdings nicht ganz so stark, dass ich mich sofort ans Schreiben machte), war ihr Versprechen, es auch »keiner einzigen Seele weiterzuerzählen«. Etwa ein Jahr später – möglicherweise nach dem Unfall, der mich ins Krankenhaus verfrachtete – öffnete meine Mitarbeiterin Marsha DiFilippo den Brief eines Zeitgenossen, der entweder in Texas oder Florida in der Todeszelle saß und im Wesentlichen dasselbe wissen wollte: Wie geht die Geschichte aus? (Er versprach, das Geheimnis mit ins Grab zu nehmen, was mir richtig Gänsehaut verschaffte.)

Ich hätte beiden gegeben, wonach sie verlangten – eine Zusammenfassung von Rolands weiteren Abenteuern –, wenn es mir möglich gewesen wäre, aber ach!, ich konnte nicht. Ich hatte nicht die leiseste Idee, wie sich die Dinge für den Revolvermann und seine Freunde entwickeln würden. Um es herauszubekommen, muss ich es schreiben. Es hatte zwar einmal eine Liste mit den Grundzügen gegeben, aber die war inzwischen verloren gegangen. (Vermutlich war sie sowieso Scheiße.) Alles was ich hatte, waren ein paar Notizen (»Schripp und schrapp und schrull, und schon ist das Körbchen voll«, lautet beispielsweise eine, die gerade vor mir auf dem Schreibtisch liegt). Im Juli 2001 fing ich dann endlich mit dem Schreiben an. Inzwischen wusste ich, dass ich weder länger neunzehn war noch gefeit vor jenen Leiden, die den Leib heimsuchen konnten. Ich wusste, dass ich sechzig werden würde, vielleicht sogar siebzig. Und ich wollte meine Geschichte zu Ende gebracht haben, bevor der fiese Verkehrspolizist ein letztes Mal kam. Ich verspürte nicht den Drang, das gleiche Schicksal zu erleiden wie Chaucer mit den Canterbury-Erzählungen oder Dickens mit dem Geheimnis des Edwin Drood.

Das Ergebnis – zu Freude oder Leid – liegt nun vor, o treue Leserschaft, ob man nun mit Band eins beginnen oder sich auf Band fünf vorbereiten mag. Egal, was man letztlich davon halten wird, die Geschichte von Roland ist jetzt vollbracht. Ich hoffe, sie bereitet Freude.

Ich habe mich königlich amüsiert.

Stephen King25. Januar 2003

VORWORT

Das meiste, was Schriftsteller über ihre Arbeit schreiben, ist Blödsinn, der auf Unkenntnis beruht.1 Aus diesem Grund sieht man auch nie ein Buch mit dem Titel Die hundert größten Einleitungen der westlichen Zivilisation oder Die beliebtesten Vorworte des amerikanischen Volkes. Das ist natürlich ein persönliches Urteil, aber nachdem ich inzwischen mindestens fünfzig Einleitungen und Vorworte geschrieben habe – ganz zu schweigen von einem ganzen Buch über die Kunst des Erzählens –, meine ich, das Recht dazu zu haben. Und man darf mich ruhig ernst nehmen, wenn ich behaupte, dass das eine der wenigen Angelegenheiten ist, zu denen ich wirklich etwas zu sagen habe.

Vor ein paar Jahren habe ich unter meiner Leserschaft mit der Veröffentlichung einer überarbeiteten und erweiterten Fassung meines Romans The Stand – Das letzte Gefecht für etwas Furore gesorgt. Ich war dabei berechtigterweise ziemlich nervös, weil The Stand doch immer das beliebteste Buch bei meinen Lesern gewesen war (was die leidenschaftlichsten »Stand-Fans« anlangt, hätte ich wohl 1980 sterben können, ohne die Welt dadurch zu einem merklich ärmeren Ort zu machen).

Wenn es eine Erzählung gibt, die in der Vorstellung von King-Lesern mit The Stand wetteifert, ist es wahrscheinlich die Geschichte von Roland Deschain und seiner Suche nach dem Dunklen Turm. Und jetzt – verdammt! – habe ich das Gleiche wieder getan.

Nur dass es nicht ganz das Gleiche ist. Aber ich will verraten, was ich tatsächlich getan habe, und warum. Es mag nicht für jedermann wichtig sein, aber für mich ist es sehr wichtig, und deshalb soll dieses Vorwort die Ausnahme (hoffentlich) zu Kings Blödsinnsgesetz sein. Zunächst möchte ich daran erinnern, dass The Stand schwerwiegenden Kürzungen unterlag, und zwar nicht aus Gründen des Lektorats, sondern aus finanziellen. (Es gab auch herstellerische Grenzen, aber darüber möchte ich mich hier nicht auslassen.) Ich hatte Ende der Achtziger lediglich überarbeitete Abschnitte des ursprünglichen Manuskripts wieder eingesetzt. Ich habe das Werk zudem als gesamtes durchgesehen, vor allem um der Aids-Epidemie Rechnung zu tragen, die zwischen der Erstausgabe von The Stand und der Veröffentlichung der überarbeiteten Fassung acht oder neun Jahre später gerade aufblühte (wenn dies das richtige Wort ist). Das Ergebnis war ein Band, der 100 000 Wörter länger war als das Original.

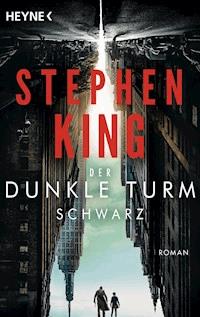

Im Fall von Schwarz war der ursprüngliche Band eher dünn, und das zusätzliche Material in der vorliegenden Fassung beläuft sich auf lediglich 35 Seiten bei der amerikanischen Ausgabe, was etwa neuntausend Wörtern entspricht. Sollte man Schwarz bereits gelesen haben, wird man hier nur zwei, drei völlig neue Szenen vorfinden. Dunkler-Turm-Puristen (von denen es eine erstaunliche Anzahl gibt, man sehe nur einmal im Internet nach) werden es natürlich ein weiteres Mal lesen wollen, und die meisten davon werden es vermutlich mit einer Mischung aus Neugierde und Verärgerung tun. Ich kann das nachfühlen, muss aber zugeben, dass ich mir weniger Sorgen über sie gemacht habe als über die Leser, die Roland und seinem Ka-Tet2 zum ersten Mal begegnen.

Ungeachtet ihrer glühenden Anhänger, ist die Geschichte des Turms unter meinen Lesern weitaus unbekannter als The Stand. Bei Lesungen frage ich die Anwesenden gelegentlich, ob sie schon einmal eines oder mehrere meiner Bücher gelesen haben. Da sie alle den Weg nicht gescheut haben – was manchmal den zusätzlichen Ärger mit sich bringt, einen Babysitter zu finden, und zusätzliche Kosten, um den alten Benzinfresser aufzutanken – , ist es nicht sonderlich überraschend, dass die meisten die Hand heben. Dann bitte ich diejenigen, die Hand oben zu lassen, die eine oder mehrere der Geschichten um den Dunklen Turm gelesen haben. Daraufhin geht in allen Fällen mindestens die Hälfte der Hände wieder runter. Die Schlussfolgerung dürfte klar sein: Obwohl ich in den dreiunddreißig Jahren zwischen 1970 und 2003 ungeheuer viel Zeit in das Verfassen dieser Bücher gesteckt habe, haben nur vergleichsweise wenige der Leute sie gelesen. Diejenigen jedoch, die das getan haben, begegnen ihnen leidenschaftlich, und ich bin da selbst auch ziemlich leidenschaftlich – jedenfalls genug, dass ich Roland nie in jenes Exil entlassen hätte, das die unglückselige Heimat der unerfüllten Figuren ist (man denke nur an Chaucers Pilger auf dem Weg nach Canterbury oder die Menschen, die Charles Dickens’ unvollendeten letzten Roman, Das Geheimnis des Edwin Drood, bevölkern).

Vermutlich habe ich immer unterstellt (irgendwo im Hinterkopf, weil ich mich nicht erinnern kann, je bewusst darüber nachgedacht zu haben), dass immer genügend Zeit vorhanden sei, um es zu beenden, dass Gott mir vielleicht sogar zur anberaumten Stunde ein Telegramm schicken würde: Didel-di-da, didel-di-dum/An die Arbeit, Stephen/Beende den Turm.« Und auf bestimmte Weise ist etwas Ähnliches tatsächlich passiert, nur dass es kein singendes Telegramm war, das mir Beine gemacht hat, sondern ein heftiger Zusammenstoß mit einem Plymouth-Minivan. Wenn das Fahrzeug an jenem Tag nur ein bisschen größer gewesen wäre oder mich nur ein bisschen frontaler erwischt hätte, wäre es ein Fall von »Bitte keine Blumen, die Familie King dankt für die Anteilnahme« gewesen. Und Rolands abenteuerliche Suche wäre für immer unvollendet geblieben, zumindest durch mich.

Auf jeden Fall kam ich im Jahr 2001 – inzwischen fühlte ich mich wieder mehr wie ich selbst – zu dem Entschluss, dass die Zeit gekommen war, Rolands Geschichte zu beenden. Ich schob alles andere beiseite und machte mich an die Arbeit, die drei abschließenden Bände zu schreiben. Wie immer tat ich es nicht so sehr für die Leser, die danach verlangten, als mehr für mich selbst.

Die Durchsicht der beiden letzten Bände steht noch aus, während ich das hier im Winter 2002/2003 schreibe, aber die Bände selbst waren bereits im Sommer davor fertig. Und in der Unterbrechung zwischen der Lektoratsarbeit an Band fünf (Wolfsmond) und Band sechs (Song of Susannah) kam ich zu dem Entschluss, ganz an den Anfang zurückzugehen, um mit der endgültigen Gesamtdurchsicht anzufangen. Warum? Weil diese sieben Bände eigentlich nie getrennte Geschichten waren, sondern Teile eines einzigen langen Romans mit dem Titel Der Dunkle Turm, nur dass der Anfang mit dem Ende nicht mehr in Einklang war.

Meine Herangehensweise an die Arbeit der Durchsicht hat sich über die Jahre nicht sehr geändert. Ich weiß, dass es Autoren gibt, die das schon beim Schreiben nach und nach erledigen, aber meine Angriffsmethode war es immer, einzutauchen und voranzukommen, so schnell ich kann, immer darauf bedacht, die Schneide meiner narrativen Klinge durch ständigen Gebrauch so scharf wie möglich zu halten, um dadurch dem heimtückischsten Feind eines Schriftstellers davonzulaufen: dem Zweifel. Wenn man sich umdreht, wirft das zu viele Fragen auf: Wie glaubwürdig sind meine Figuren? Wie interessant ist meine Story? Wie gut ist sie wirklich? Wird irgendwem etwas daran liegen? Liegt mir etwas daran?

Wenn ich mit dem ersten Entwurf eines Romans fertig bin, lege ich ihn erst einmal mit all seinen Schwächen und Fehlern beiseite, damit er reifen kann. Eine gewisse Zeit später – sechs Monate, ein Jahr, zwei Jahre, das ist ganz unterschiedlich – kann ich ihn mit einem abgeklärteren (aber immer noch hingebungsvollen) Blick betrachten und beginne mit der Durchsicht. Obwohl ich jedes der Bücher aus dem Turm-Zyklus als separate Einheit durchgesehen habe, hatte ich bis zur Niederschrift des siebten Bandes, Der Dunkle Turm, jedoch keine Gelegenheit, das Werk als gesamtes zu betrachten.

Als ich mir den ersten Band, den der geneigte Leser gerade in Händen hält, wieder vornahm, zeigten sich drei offensichtliche Tatsachen. Erstens war Schwarz von einem sehr jungen Mann geschrieben worden und wies alle Schwächen eines Buches von einem sehr jungen Mann auf. Zweitens enthielt es jede Menge Irrtümer und Fehlstarts, vor allem wenn man es im Licht der folgenden Bände betrachtete.3 Drittens klang der Roman noch nicht einmal wie die späteren Bücher – er war, offen gestanden, ziemlich schwer zu lesen. Viel zu oft hörte ich mich Entschuldigungen vorbringen, man müsse nur lang genug durchhalten, dann sehe man, dass die Geschichte mit Drei wirklich ihre Stimme gefunden habe.

An einer Stelle in Schwarz wird Roland als jemand beschrieben, der in fremden Hotelzimmern schief hängende Bilder gerade rücken würde. Ich bin selbst so ein Typ, und bis zu einem gewissen Ausmaß geht es beim Überarbeiten um nichts anderes: Bilder gerade rücken, den Boden saugen, die Toiletten schrubben. Ich habe im Verlauf der Durchsicht jede Menge Hausarbeit verrichtet und dadurch die Gelegenheit erhalten, das zu tun, was jeder Autor mit einem Werk tun möchte, wenn es einmal fertig ist, aber noch einen letzten Schliff und eine letzte Politur braucht: es bloß ordentlich machen. Wenn man einmal weiß, wie die Dinge ausgehen, schuldet man es dem potenziellen Leser – und sich selbst –, an den Anfang zu gehen und die Sachen in Ordnung zu bringen. Nichts anderes habe ich hier versucht, immer darauf bedacht, dass weder ein Zusatz noch eine Änderung etwas von den Geheimnissen verrät, die in den abschließenden drei Büchern verborgen sind, Geheimnisse, die ich dreißig Jahre lang geduldig in irgendwelchen Schatullen liegen hatte.

Bevor ich schließe, sollte ich noch ein Wort über den jungen Mann verlieren, der sich erdreistet hat, dieses Buch zu schreiben. Jener junge Mann war viel zu vielen Schreibkursen ausgesetzt gewesen und hatte sich viel zu sehr die Vorstellungen zu Eigen gemacht, die solche Kurse verbreiten: dass man für andere und nicht für sich selbst schreibt; dass die Sprache wichtiger als die Story ist; dass Zweideutigkeit gegenüber Klarheit und Einfachheit zu bevorzugen ist, welche üblicherweise einen dumpfen, prosaischen Kopf verraten. Folglich war es nicht überraschend, in Rolands erstem Auftritt ein hohes Maß an Anspruch vorzufinden (ganz zu schweigen von schier unzähligen überflüssigen Umstandswörtern). Ich habe so viel von diesem hohlen Gewäsch entfernt, wie ich konnte, und bereue in dieser Hinsicht keine einzige Kürzung. An anderen Stellen – ausnahmslos solche, wo mich besonders begeisternde Teile der Story dazu verleitet haben, alle Vorstellungen aus den Schreibkursen zu vergessen – war es mir möglich, das Geschriebene bis auf die üblichen Dinge, die jeder Autor bei der Durchsicht macht, annähernd unberührt zu lassen. Wie ich in einem anderen Zusammenhang bereits ausgeführt habe, kriegt nur Gott beim ersten Mal alles richtig hin.

Auf jeden Fall war es nicht meine Absicht, die Art und Weise, wie die Geschichte erzählt wird, mundtot zu machen oder gar vollends zu verändern; trotz all ihrer Fehler hat sie ihren ganz eigenen Charme, wie ich finde. Hätte ich sie zu sehr verändert, wäre das einer Verstoßung jenes Menschen gleichgekommen, der im Spätfrühling und Frühsommer des Jahres 1970 als Erster über den Revolvermann geschrieben hat, und das wollte ich nicht.

Etwas aber wollte ich tun, und zwar möglichst bevor die abschließenden Bände des Zyklus erschienen: Ich wollte Neulingen der Turm-Geschichte (und früheren Lesern, die ihr Gedächtnis auffrischen wollen) einen klareren Anfang und einen etwas leichteren Zugang zu Rolands Welt bieten. Zudem wollte ich ihnen ein Buch an die Hand geben, das die kommenden Ereignisse wirkungsvoller ankündigt. Ich hoffe, dass ich das geschafft habe. Und wenn der Leser zu jenen gehört, welche die seltsame Welt, durch die Roland mit seinen Gefährten zieht, noch nie besucht haben, wird er sich hoffentlich an den Wunderdingen erfreuen, die hier zu entdecken sind. Mehr als alles andere wollte ich eine Geschichte der Wunder schreiben. Und wenn man sich dabei ertappt, in den Bann des Dunklen Turms zu geraten, und sei es auch nur ein kleines bisschen, dann, so glaube ich, habe ich meine Arbeit getan, eine Arbeit, die im Jahr 1970 begann und im Wesentlichen 2003 beendet war. Dennoch wäre Roland der Erste, der darauf hinweisen würde, wie wenig eine solche Zeitspanne bedeutet. Genau gesagt, spielt Zeit, wenn man sich auf der Suche nach dem Dunklen Turm befindet, überhaupt keine Rolle.

6. Februar 2003

… ein Stein, ein Blatt, eine nichtgefundene Tür; von einem Stein, einem Blatt, einer Tür. Und von all den vergessenen Gesichtern.

Nackt und allein gerieten wir in Verbannung. Im Dunkel ihres Schoßes kannten wir unserer Mutter Angesicht nicht; aus dem Gefängnis ihres Fleisches sind wir in das unaussprechliche, unmitteilbare Gefängnis dieser Erde gekommen.

Wer von uns hat seinen Bruder gekannt? Wer von uns hat in seines Vaters Herz gesehen? Wer von uns ist nicht immer eingekerkert gewesen? Wer von uns bleibt nicht immer ein Fremder, allein?

O verlorener und vom Wind betrauerter Geist, kehre zurück!

Thomas WolfeSchau heimwärts, Engel!

19

WIEDERAUFNAHME

Kapitel eins

DER REVOLVERMANN

1

Der Mann in Schwarz floh durch die Wüste, und der Revolvermann folgte ihm.

Die Wüste war der Inbegriff aller Wüsten; sie war riesig und schien sich Ewigkeiten in alle Richtungen bis zum Himmel zu erstrecken. Weiß, grell, ohne Wasser, konturlos, abgesehen vom schwachen, dunstigen Schimmer der Berge, welche sich am Horizont abzeichneten, und dem Teufelsgras, das süße Träume, Albträume, Tod brachte. Gelegentlich wies ein Grabsteinzeichen den Weg; einstmals war der verwehte Pfad, der sich seinen Weg durch die dicken Salzkrusten bahnte, nämlich eine Landstraße gewesen, auf der Stellwagen und Buckas gefahren waren. Seither hatte die Welt sich weiterbewegt. Die Welt war leer geworden.

Den Revolvermann hatte ein vorübergehendes Schwindelgefühl heimgesucht, eine jener zehrenden Empfindungen, bei denen die ganze Welt flüchtig zu werden schien, so als ob man durch etwas hindurchblickte. Das Gefühl verflog, und ähnlich wie die Welt, auf deren Decke er wandelte, zog auch er weiter seiner Wege. Er legte Meile um Meile stur hinter sich, weder eilte er, noch trödelte er. Ein Wasserschlauch aus Tierhaut hing ihm wie eine pralle Wurst um die Leibesmitte. Der Schlauch war fast voll. Der Revolvermann hatte jetzt schon seit vielen Jahren das Khef durchlaufen und mittlerweile wahrscheinlich die fünfte Stufe erreicht. Wäre er ein heiliger Mann der Manni gewesen, wäre er jetzt nicht durstig gewesen; er hätte mit nüchternem, unbeteiligtem Interesse verfolgen können, wie sein Körper austrocknete, und er hätte seinen Klüften und dunklen inneren Höhlungen nur dann Wasser zuführen müssen, wenn die Logik ihm sagte, dass es unabdingbar nötig war. Er war jedoch kein Manni, noch war er ein Jünger des Jesusmenschen oder fühlte sich sonst wie heilig. Mit anderen Worten, er war bloß ein einfacher Pilger, und alles, was er mit Bestimmtheit sagen konnte, war, dass er deshalb durstig war. Dennoch verspürte er keinen ausgeprägten Drang, etwas trinken zu müssen. Irgendwie freute ihn das. Genau so sollte es sich in einem Land wie diesem verhalten, diesem dürstenden Land. Wenn es da etwas in seinem langen Leben gab, dann war es seine Anpassungsfähigkeit.

Unter dem Wasserschlauch befanden sich seine Revolver, die seinen Händen makellos angepasst waren; beide waren zum Austarieren mit Metallplättchen versehen worden, nachdem sie von seinem Vater, der leichter und auch nicht so groß gewesen war, auf ihn gekommen waren. Die beiden Revolvergurte überkreuzten sich oberhalb seiner Lenden. Die Holster waren so gut eingeölt, dass nicht einmal die gegenwärtige philisterhafte Sonne sie rissig machen konnte. Die Griffe der Revolver waren aus gelblichem, fein gemasertem Sandelholz. Die Holster waren mit Wildlederschnüren locker an den Schenkeln festgebunden und schwangen bei jedem Schritt ein bisschen mit. Sie hatten die blaue Farbe seiner Jeans zu einem Paar Halbkreise abgerieben, die fast einem Lächeln ähnelten (und dabei auch den Stoff etwas abgewetzt). Die in den Gürtelschlaufen steckenden Messinghülsen der Patronen funkelten und blitzten und heliografierten in der Sonne. Die Schlaufen wiesen inzwischen Lücken auf. Das Leder gab leise, knirschende Geräusche von sich.

Das Hemd, farblos wie Regen oder Staub, war am Hals offen, eine Wildlederkordel baumelte lose in den handgestoßenen Löchern. Den Hut hatte er verloren. Auch das Horn, das er einst besaß, war fort, seit Jahren schon; das Horn, das einmal einem Freund beim Sterben aus der Hand geschleudert wurde. Beide vermisste er nun.

Er erklomm eine sanft ansteigende Düne (wenngleich es hier keinen Sand gab; die Wüste war verkrustet, und selbst die rauen Winde, die mit Einbruch der Dunkelheit aufkamen, wirbelten lediglich einen unangenehm beißenden, schmirgelnden Staub auf), und kurz darauf sah er die ausgetretenen Reste eines kleinen Lagerfeuers im Windschatten, auf der Seite, die die Sonne zuerst verließ. Winzige Zeichen wie dieses, welches wieder einmal bestätigte, dass der Mann in Schwarz durchaus menschlich war, erfreuten ihn stets. Die Lippen dehnten sich in den gegerbten, schuppenden Überresten seines Gesichts. Das grausige Grinsen war schmerzhaft. Er kauerte sich nieder.

Der Gejagte hatte natürlich Teufelsgras verbrannt. Das war hier draußen auch das Einzige, das überhaupt brannte. Es brannte mit einem rußenden, kümmerlichen Licht, und es brannte langsam. Grenzbewohner hatten ihm erzählt, dass selbst in den Flammen noch Teufel wohnten. Wenn sie es verbrannten, sahen sie nicht ins Licht. Sie behaupteten, die Teufel hypnotisierten, lockten und zogen denjenigen, der hineinsah, irgendwann schließlich ins Feuer hinein. Und der nächste Mensch, der närrisch genug sei, in dieses Feuer zu sehen, könne dann den vorhergehenden darin erblicken.

Das verbrannte Gras war im inzwischen vertrauten ideografischen Muster gekräuselt und zerfiel unter der tastenden Hand des Revolvermanns zu grauer Sinnlosigkeit. In den Überresten befand sich nichts weiter als ein verkohlter Rest Bratenspeck, den er nachdenklich aß. So war es immer gewesen. Der Revolvermann folgte dem Mann in Schwarz nun schon seit zwei Monaten durch die Wüste, durch die endlosen, schreiend monotonen, fegefeuerähnlichen Einöden, und er hatte noch niemals andere Spuren als die hygienisch sterilen Ideogramme der Lagerfeuer des Mannes in Schwarz gefunden. Er hatte weder eine Dose vorgefunden noch eine Flasche, noch einen Wasserschlauch (der Revolvermann selbst hatte vier davon wie abgestreifte Schlangenhäute zurückgelassen). Noch nicht einmal zurückgelassene Notdurft hatte er entdecken können. Vermutlich vergrub der Mann in Schwarz sie. Möglicherweise stellten die Lagerfeuer eine Botschaft dar, ein Großer Buchstabe nach dem anderen. Halt Abstand, Partner, zum Beispiel. Oder: Das Ende ist nahe. Vielleicht auch nur: Fang mich doch. Ihm war es egal, was sie bedeuteten. Er hatte kein Interesse an Botschaften, wenn es denn welche waren. Ihn interessierte nur, dass die Überreste so kalt wie alle vorhergehenden waren. Trotzdem hatte er Boden gewonnen. Er wusste, dass er aufholte, aber er wusste nicht, woher er das wusste. Möglicherweise war es ein Geruch. Aber auch das war einerlei. Er würde weiterziehen, bis irgendeine Änderung eintrat, und wenn sich nichts änderte, würde er trotzdem weiterziehen. Es wird Wasser geben, so Gott es wollte, wie die Alten sagen. Selbst in der Wüste, wenn Gott so wollte. Der Revolvermann stand auf und wischte sich die Hände ab.

Keine anderen Spuren; der rasiermesserscharfe Wind hatte selbstverständlich sogar die kargen Anhaltspunkte verweht, welche die verkrustete Wüste bot. Es war ihm nie gelungen, die menschliche Notdurft seines Widersachers zu finden noch dessen Abfall, noch die Stellen, wo er das vergraben haben mochte. Nichts. Da waren nur die kalten Lagerfeuer entlang dieser uralten Landstraße, die nach Südosten führte, und der rastlos zählende Entfernungsmesser in seinem Kopf. Obwohl, da gab es doch etwas: Der Sog nach Südosten war mehr als das bloße Gefühl, die richtige Richtung eingeschlagen zu haben, stärker noch als magnetische Anziehungskraft.

Er setzte sich und gönnte sich einen kurzen Schluck aus dem Wasserschlauch. Er dachte an das vorübergehende Schwindelgefühl, das ihn früher an diesem Tag überfallen hatte, das Gefühl, irgendwie von der Welt losgelöst zu sein, und überlegte, was das wohl bedeutet hatte. Warum sollte dieser Schwindel den Gedanken an das Horn und den letzten seiner alten Freunde heraufbeschworen haben, die er beide vor langer Zeit am Jericho Hill verloren hatte? Die Revolver – seines Vaters Revolver – , die hatte er noch, und natürlich waren die wichtiger als Hörner … oder sogar Freunde.

Oder etwa nicht?

Die Frage beunruhigte ihn seltsamerweise, aber da es außer der nahe liegenden keine andere Antwort gab, wischte er sie beiseite; vielleicht kam er ja später wieder darauf zurück. Er ließ den Blick über die Wüste schweifen, sah zur Sonne empor, die inzwischen am gegenüberliegenden Himmelsquadranten hinabsank, verwirrenderweise nicht ganz im Westen. Er stand auf, nahm die Handschuhe vom Gürtel und machte sich daran, Teufelsgras für ein eigenes Lagerfeuer auszureißen. Er legte es auf die Asche, die der Mann in Schwarz zurückgelassen hatte. Er empfand bei dieser Vorstellung, wie auch bei der Sache mit dem Durst, auf paradoxe Weise eine bittere Genugtuung.

Er griff erst dann zu Feuerstein und Stahl, als die letzten Reste des Tages nur noch als flüchtige Wärme im Boden unter ihm und als eine höhnische orangefarbene Linie am monochromen Horizont bemerkbar waren. Er saß mit seinen Gunna auf dem Schoß da und sah geduldig nach Südosten zu den Bergen, wenngleich er weder erhoffte, dort die dünne, gerade Rauchsäule eines neuen Lagerfeuers zu erblicken, noch erwartete, das orange Flackern einer Flamme zu sehen, sondern lediglich beobachtete,

Titel der Originalausgabe THE DARK TOWER: THE GUNSLINGER erschienen bei Scribner, New York

Der Titel erschien bereits in der Allgemeinen Reihe mit der ISBN 3-453-12384-0 und 3-453-87556-7

Copyright © der einzelnen Geschichten DER REVOLVERMANN/The Gunslinger Copyright © 1976 by Mercury Press, Inc., aus: The Magazine of Fantasy and Science fiction, Oktober 1978

DAS RASTHAUS / The Way Station Copyright © 1980 by Mercury Press, Inc., aus: The Magazine of Fantasy and Science fiction, April 1980

DAS ORAKEL UND DIE BERGE/The Oracle And The Mountains Copyright © 1981 by Mercury Press, Inc., aus: The Magazine of Fantasy and Science fiction, Februar 1981

DIE LANGSAMEN MUTANTEN/The Slow Mutants Copyright © 1981 by Mercury Press, Inc., aus: The Magazine of Fantasy and Science fiction, Juli 1981

DER REVOLVERMANN UND DER MANN IN SCHWARZ The Gunslinger And The Dark Man Copyright © 1981 by Mercury Press, Inc., aus: The Magazine of Fantasy and Science fiction, November 1981

Übersetzung der Einleitung, des Vorwortes und der neuen Passagen sowie Redaktion: Patrick Niemeyer

Copyright © 1982, 2003 by Stephen King Copyright © der gebundenen Ausgabe 2005 by

Wilhelm Heyne Verlag, München in der Verlagsgruppe Random House GmbH

eISBN 978-3-89480-393-3

http:/www.heyne.de

www.randomhouse.de

Leseprobe

Eine weitergehende Abhandlung über den Blödsinn-Faktor findet sich in Das Leben und das Schreiben, München: Ullstein, 2000.

Jene, die das Schicksal eint.

Ein Beispiel für viele: In der Erstveröffentlichung von Schwarz ist Farson der Name einer Stadt. In späteren Bänden wurde es irgendwie zum Namen eines Menschen: des Rebellen John Farson, der den Niedergang von Gilead einfädelt, dem Stadtstaat, wo Roland seine Kindheit verbringt.