20,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Klett-Cotta

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

SWR Bestenliste März 2025 »Frau Ministerin, ich gratuliere Ihnen zu Ihrem Sohn.« Ein radikal gegenwärtiger Roman über die abgründigen Beziehungen zwischen Söhnen und ihren Müttern. Mit einer Sprachkraft, die Staunen macht, erzählt die preisgekrönte Schriftstellerin Ursula Krechel von symbiotischer Mutterschaft, von existenziell gefährdeten Frauen und von politischer Gewalt. Mit seiner Mutter sprechen zu müssen, ist für den Sohn von Eva Patarak ein Staatsverbrechen. Für Eva hingegen ist es ein Verbrechen, dass ihr Sohn und sie offenbar ausspioniert werden. Welches Ziel verfolgt die Lateinlehrerin Silke Aschauer mit ihrer Observation? Will sie etwa einen Roman schreiben? Bieten die grausamen Familienverhältnisse der Antike, die sie für den Unterricht aufbereitet, nicht ausreichend Stoff für Faszination? Fest steht nur: Silke hält längst nicht alle Fäden in der Hand, denn ihr eigener Körper hat einen blutigen Aufstand gegen sie angezettelt, der sie in die Rolle der Patientin zwingt. In ihrer Ohnmacht wenden sich beide Frauen an die Justizministerin – ohne zu ahnen, in welche Gefahr sie die Staatsvertreterin damit bringen. Ursula Krechel schreibt in ihrem hoch politischen und stilistisch herausragenden Roman eine Kulturgeschichte aller Frauen – von einer römischen Kaisermutter zu einer Studienrätin, von einer Verkäuferin in einem kleinen Kräuterimperium zu einer Ministerin. Es ist die Geschichte ihres Widerstands gegen die Gewalt, die ihnen physisch und psychisch zugemutet wird. »Niemand erzählt so formbewusst wie Ursula Krechel.« Andreas Platthaus, FAZ

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 441

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

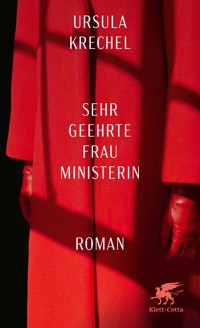

Ursula Krechel

Sehr geehrte Frau Ministerin

Roman

Klett-Cotta

Impressum

Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.

Klett-Cotta

www.klett-cotta.de

J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbHRotebühlstraße 77, 70178 Stuttgart

Fragen zur Produktsicherheit: [email protected]

© 2025 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart

Alle Rechte inklusive der Nutzung des Werkes für Text und Data Mining i.S.v. § 44b UrhG vorbehalten

Cover: Anzinger und Rasp Kommunikation GmbH, München unter Verwendung einer Fotografie von © Viviane Sassen, Courtesy of the Artist

Gesetzt von Dörlemann Satz, Lemförde

Gedruckt und gebunden von GGP Media GmbH, Pößneck

ISBN 978-3-608-96653-4

E-Book ISBN 978-3-608-12409-5

Inhalt

I

Eva

II

ab ovo

III

als ob

I

Eva

Beste Mutter, optima mater, nannte der Kaiser Nero seine Mutter Agrippina in seiner ersten Thronrede. Eine begehrenswerte Stelle war frei geworden: Die junge Witwe Agrippina hatte ihrem Onkel Claudius den Kopf verdreht, sie durfte ihn als Nichte, anders als die anderen Frauen, küssen, das war ein weiblicher Heimvorteil. Schließlich heiratete sie diesen Onkel in einer prunkvollen Zeremonie. Ein Gesetz, das die Ehe zwischen Onkel und Nichte verbot, hatte Claudius aufheben lassen. Nach einer Verletzung war eines seiner Beine versteift, er hatte Zitteranfälle und ließ sich wie eine Matrone in einer Sänfte tragen. So einen Mann hatte Agrippina geheiratet. Ein gemachtes, blutiges Bett, in dem ihr Sohn, ein Jüngelchen, das noch die Kindertoga trug, manchmal unterkroch. Beste Mutter, das Bett war warm, die Matratze durchgelegen, darin lag der alte Mann.

Der zukünftige Kaiser: Seine Mutter Agrippina war für ihn lange Jahre nicht vorhanden. Wusste er, dass sie verbannt, dass ihr Vermögen eingezogen, dass er ein armer Hund geworden war? Agrippina dachte nach, war weitblickend und engagierte einen hochrangigen Erzieher für den Sohn, den Philosophen Seneca, ein gefälliges Talent, so hieß es jedenfalls abfällig aus Kreisen des Senats. Auch er war verbannt worden, und ihn heimzuholen nach Rom war eine Tat, über die man raunte. So mächtig war Agrippina, die Urenkelin von Augustus, dass es gelang. Auch kaufte sie einen kostbaren Vogel, einen, der sprechen konnte, nicht nur banale Wörter, sondern vernünftige, auch abstrakte, solche, die ein gebildeter Mensch gebrauchte. Ihr Sohn sollte Griechisch und ein vornehmes Latein sprechen und schreiben können. Der Vogel war zweisprachig, zuerst krähte er die Vokabel in der Fremdsprache und dann in der Muttersprache: ruhmreich, tapfer, friedlich, staatsgefährdend. Der Vogel sprach, und der Sohn wiederholte das Wort so lange, bis die Aussprache befriedigend war. War es denn ein Papagei? Papageien umflatterten doch Gummibäume auf einem noch nicht entdeckten Kontinent, wippten, girrten, kreischten. Sprach die Mutter mit dem Vogel? Wollte sie, dass er auch mit ihr spräche? Sprach er mit der Mutter? Selbstüberschätzung? Überschätzung des Vogeltalents? Die Tante, die für den Sohn verantwortlich war, während seine Mutter in der Verbannung lebte, hatte einen Tänzer und einen Friseur für ihn engagiert, damit war kein Staat zu machen. Die Mutter dagegen folgte einem strengen Erziehungsprogramm, dem er sich gewachsen zeigte.

Claudius adoptierte den Sohn, ein biegsames, sportliches Kind mit vielen Begabungen: Er schnitzte, malte, sang, versuchte sich in Gedichten. Und gleichzeitig kam dem Kaiser Claudius der perfide Gedanke, diesen Jungen, der nun sein Stiefsohn war, mit seiner Tochter Octavia zu verheiraten. Erst mit der Adoption erhielt er den Namen Nero, vorher hieß er nach seinem Vater Lucius Domitius Ahenobarbus – geschenkt. Jetzt waren zwei Herrscherhäuser eng verbunden, das claudische und das julische. Octavia war bei der Hochzeit erst fünfzehn Jahre alt, und Mutter war sehr nett zu ihr, hatte sie ins Herz geschlossen, so hieß es jedenfalls. Römische Patchwork-Familien, hochrangiges Durcheinander. Zart, noch unverdorben (angeblich), also beeinflussbar, nichts wusste Octavia. Und Mutter sah mir in die Augen, hungrig, begierig, wollte aufsaugen, auflecken, was ich da ausbreitete, aber ich wollte nichts wissen, nichts von ihr wissen, wusste nichts. Es war unbehaglich mit ihr, ich aß, was sie gekocht hatte, meine Mutter. Urgroßmutter, Großmutter, Großtante, Tante, Mutter, die ganze antike Sippschaft, alle waren mehr oder weniger mit Essen befasst oder seiner Kehrseite, dem Verhungern. Was wusste die junge Schwiegertochter davon?

Wer starb? Zwei Söhne starben auf der Insel, trockneten aus wie menschliches Dörrobst. Die Haut papieren, das Hemd scheuerte an den Ellenbogen. Sie schrien, zuerst kläglich, dann wütend, schließlich verzweifelt. Am Anfang boxten und knufften sie sich gegenseitig mit ihren dünnen Händchen, als könnten sie sich noch das Essen wegnehmen, futterneidisch sperrten sie die Mäuler auf. Die Mutter, so verzweifelt war sie, wusste nicht, was mit ihnen zu tun sei. Gab sie dem Kleinsten ihren Finger, biss er so kräftig zu, dass das Blut herausspritzte und sie aufschrie. Zu schwach, es aufzulecken, wimmerte das Kind, ruderte mit den Ärmchen. Das größere Kind, greisenartig eingefallen der Mund, glanzlos die Augen, atmete mit rasselnden Lungen, fieberte in der Hitze, zitterte im Schüttelfrost, schnappte nach Luft. Ach, hätte sie eine der Ziegen schlachten können, ein Feuer anzünden, um den Söhnen etwas zu geben. Aber sie hätten die Nahrung nicht mehr vertragen, die Mägen waren geschrumpft, und sie wären am Fleisch gestorben, das wäre bitterer gewesen als am Hunger.

Eva Patarak sah sie sterben, sah sie in Großaufnahme in einem antiquierten Kostümfilm, glaubte den Bildern und zerdrückte eine Träne. Mitleid mit der antiken Mutter, Agrippinas Mutter, der Mutter aus dem Historienschinken. Eva Patarak sah die Schauspielerin mit dem großen Namen im antiken Gewand. Sie war müde aus dem Kräuterladen gekommen, in dem sie in der zweiten Schicht gearbeitet hatte, ihr Pullover roch noch nach Lavendel. Frauen in Rom und anderswo wollten, dass es ihrem Sohn wohlergehe, fütterten ihn. Frauen in Rom und anderswo fürchteten, sie könnten vergiftet oder auf andere Weise getötet werden. Dabei waren es meistens Frauen, die als Giftmischerinnen verdächtigt wurden. Aber wer wurde ermordet, und wer tötete? Die Mütter dachten sich Speisefolgen aus, berieten die Köche, gaben Anordnungen, ließen Artischockenblättchen zupfen, frisch gefangene Vögelchen mit einer Farce füllen, tränkten den Sohn mit ausgesuchten Weinen, ein erstes Glas, an dem genippt wurde und noch ein zweites, und dann ist es aber genug, mein lieber Sohn. Aber er ist doch schon fast erwachsen. Vollmundig, aber nicht volljährig. Waren denn die Nudelgerichte schon erfunden? Und Eva Patarak schnippelte Bohnen, schälte Kartoffeln, legte den Sauerbraten ein. Iss nur kräftig. Erbsen und Möhren, die Möhren sehr weich und ohne viel Geschmack. Der Sohn sagte: Die Möhren schmecken nach nichts. Sie sah ihn an – und ihr Blick wechselte die Farbe, wurde dunkel, sehr dunkel. Der Sohn aß weiter, aß nur die Erbsen, die von der Gabel kullerten, beugte sich tief über den Teller und sah sie nicht an. Mutter wollte, dass ich mit ihr spreche. Sie wollte nicht die Teller wegräumen, mach doch endlich, sie wollte dem Sohn ins Gesicht sehen, wollte darin lesen, wenn schon nichts Deutliches, dann eben nur krumme und schiefe Buchstaben, Kugelschreibergeschmier, keinen Ausdruck aus dem Drucker. Es gab nichts zu lesen, nein, nicht unleserlich, nicht verblasst, wie sie es sich vorstellte, sondern alle Zeichen gelöscht, endgültig.

Die Mutter (Ist sie damals schon Mutter, oder ist es die Mutter der Mutter oder die Urgroßmutter?), von ihrem Bruder verbannt, fristet ein dürres Dasein auf einer der pontinischen Inseln. Es wurde behauptet, sie sei in eine Verschwörung verwickelt gewesen. Das müsste erst einmal bewiesen werden, aber niemand hat daran Interesse. Auf der felsigen Elendsinsel bleibt sie nicht, das hat sie sich geschworen. Man ließ sie verhungern, oder sie hungerte sich selbst zu Tode, als wäre das ein Protest. Sie hatte vom Heu gegessen, auf dem sie ihr Lager bereitet hatte, Wurzeln, Baumrinden. Sie sah den Eidechsen zu, die über die Felsbrocken huschten in der flirrenden Hitze. Sie sah den Ziegen zu, die hoch auf die Felsen kletterten, unerreichbar für sie, unerreichbar für die Kinder, sah die unbändige Munterkeit der neugeborenen Zicklein, ihre staksigen Läufe, die Neugier, mit der sie die Felsnasen eroberten, noch ein Schritt, ein Sprung unter dem Blick des Muttertiers. Alles war Können, alles war Lust, ein aufgeregtes Stupsen am Euter, Saugen, die Geduld des Muttertiers, mit der es stehenblieb, bis das Junge seinen Hunger gestillt hatte, Hunger, Lebenshunger. Dann ruhte es, und ein Beben ging durch die Flanken, durch das ganze zarte Körperchen bis in die durchsichtigen Ohren. Aber sie war doch verhungert, oder hatte sie nicht mehr gegessen, weil sie fürchtete, vergiftet zu werden? Das Gift war in ihrem Kopf, nahm seit der Verbannung immer mehr Raum ein, bis sie schließlich ihren Mann Claudius mit einem Pilzgericht vergiftete, mit Pilzen, die er so gerne aß. Aber auch das ist unsicher, es könnte sein, dass er sich überfressen hatte. Von einigen Senatoren hatte er sich verabschiedet, das tut niemand, bevor er ermordet wird. Also doch ein natürlicher Tod, der aber nicht gut ins Erzählen passt.

Nachdem Nero als Siebzehnjähriger die Herrschaft angetreten hatte, hielt er Hof, hielt sich für die Inkarnation des Jupiter, gekrönt, versöhnt mit der Welt, wie er sie sah. Er hatte seinem Großonkel und Adoptivvater, den er beerbt hatte, mit allem möglichen Pomp ein Staatsbegräbnis ausrichten lassen, mit salbungsvollen Sätzen, vergifteten Reden, Schönfärberei. Einer der Senatoren hatte Claudius zum Himmel auffahren sehen, divinus Claudius, also war er göttlich geworden, also musste die Eigenschaft auf seinen Nachfolger übergehen, also war Nero berechtigt, an allen möglichen Plätzen eine Büste von Claudius aufstellen zu lassen, auch in den Synagogen, was die jüdischen Bürger entsetzte. Sie hatten doch einen Gott und brauchten keinen gotteslästerlichen aus Marmor. In einem ihrer heiligen Bücher stand der Satz: Und das Volk nahm Donner und Blitz wahr, den Schall des Horns und das Rauchen des Berges.

Gleich wurden Münzen geprägt: ein Doppelportrait von Sohn und Mutter, als handele es sich um ein hohes Paar, ein Herrscherpaar. Das gab es noch nie in der Geschichte des Münzwesens. Zuerst die Mutter, optima mater, beste Mutter, die Mutter stützt den Sohn, wo immer sie kann, sie ist einfallsreich, sie hat Macht, sie hat viel Macht und will mehr Macht. Sie empfängt Senatoren und Offiziere, nimmt, versteckt hinter einem Vorhang, an offiziellen Sitzungen teil. Sie hat Freunde und Berater, die ihrem Sohn haushoch überlegen sind. War der Kaiser seiner Mutter dankbar, dass sie ihm den Weg geebnet hatte? Hatte sie durchgesetzt, dass sie, die Mutter, verewigt würde? Danke, Mutter, optima mater. Mutter ist die Beste. Also tötete er seine Mutter nicht. Seneca lobte seinen Schützling öffentlich und sah mit ihm ein goldenes Zeitalter heraufziehen. Diese Zuversicht wurde ihm vergoldet, längst war er Mitglied des Senats.

Der Sohn im inzwischen muffigen Zimmer, Kinderzimmer, Jugendzimmer, Sohneszimmer. Er nennt es sein Arbeitszimmer, wenn er mit mir spricht. Er ist zu alt für Aufforderungen. Er ist zu dickfellig (oder zu dünnhäutig?), er will nicht gestört werden. Er überragt mich um Haupteslänge. Der Sohn reitet zwischen den Websites hin und her, Wildwest in seinem Zimmer, öffnen, schließen, surfen, gekrümmter Rücken, trommelnde Fingerspitzen, wenn die Internet-Verbindung zu langsam ist. Er bewegt sich in weitläufigen Räumen, düsteren Räumen, in seinem Zimmer das blaue Licht des Bildschirms. Und dort bleibt er, beharrlich, er versenkt sich (in was?). Das muss etwas anderes sein, eine Sanftheit, eine Anpassung an die Gegebenheiten, vielleicht ein Gleiten mit dem Wind, was weiß ich, all das in meiner Wohnung, in meinem Rücken, hinter der verschlossenen Tür. Was weiß ich, was er nicht tut, sagt sich Eva Patarak.

Der Onkel hatte Neros Mutter geheiratet oder sie ihn dazu gebracht, sie zu heiraten. Schönheit half, Schönheit vergoldete, blendete. Das sagten die Historiker, die weder den Onkel noch die Mutter noch den Stiefsohn leiden konnten und ihnen nicht genug Schandtaten andichten konnten; je mehr, desto besser. Man liest die Geschichte lieber, wenn es einen zwischendurch gründlich schaudert, rauf und runter muss es gehen wie bei der Achterbahn. Intriganten müssen auftreten, Ränkeschmiede hieß das Wort in den frühen Übersetzungen. Aus den Kulissen trat jemand mit wichtigtuerischer Miene, straffte die Schultern, hielt eine Rede, die ganz beiläufig klingen sollte, aber sorgfältig vorbereitet worden war. Nein, kein Muttermord, noch nicht, kein Gedanke daran, optima mater, aber der Onkel, das schreiben die Historiker, hatte doch seine erste Frau Messalina ermorden lassen. Nein, das ist unrichtig, jedenfalls nicht diplomatisch genug ausgedrückt: Er wollte, dass sich Messalina für ihren offenkundigen Ehebruch rechtfertigte. Er gab ihr Gelegenheit dazu, so hieß es, aber Messalina nutzte sie nicht. Berater traten auf, drängten sie zum ehrenvollen Selbstmord, nachdem ihr Hausfreund und Liebhaber, mit dem sie eine pompöse Zweitehe gefeiert hatte, tot war. Mord, erzwungener Selbstmord, wer nicht spurte, dem wurde ein Arzt ins Haus geschickt, der die Pulsadern aufschnitt. Jetzt beben die Berichte vor Erregung, die böse Frau, die gierige, unmäßige, auch sie soll verschwinden. Sie versucht, sich zu erstechen, um ihrer Ermordung zuvorzukommen. Sie sitzt an der Seite ihrer Mutter (oder der Tante?), die ihr die Hand hält, die andere Hand, die Hand, die den Dolch nicht führt. Der Dolchstoß gelingt nicht, der Tribun greift ein, sticht wieder zu. Die Mutter darf sich um ihre sterbende Tochter kümmern. Dann ist Messalina tot und soll vergessen werden, damnatio memoriae, ihre früheren Liebhaber sollen diskret schweigen, ihre Kammerfrauen, ihre Vertrauten, sie schweigen eingeschüchtert, erschüttert. Und es sind andere, die für die Gerüchte, die sie streuen, dankbare Abnehmer finden. Ihr Mann habe fürchten müssen, sie könne darauf aus sein, ihrem Geliebten zur Herrschaft zu verhelfen, sich gegen ihn verschwören. Nun kann alles Mögliche behauptet werden, und alles reiht sich in einer logischen Folge aneinander, die verschlingende, männermordende Frau, die ermordet wird. Zahn um Zahn, Fleisch um Fleisch, Geschlecht um Geschlecht. Augen, die sich nicht schließen wollen, aufgerissener Mund, Entsetzensschrei, auch hier ein Opern-Finale, die ganze Frau ein fin de siècle und danach tosender Beifall, der der Sängerin gilt, nicht dem Libretto, vor dessen Gewaltverherrlichung gewarnt wird. Mutter wollte, Mutter wollte inständig. Mutter hoffte.

Der Sohn, der den Babyspeck nie so richtig losgeworden war, aß die Erbsen, eine rollte auf den Küchenboden, er kickte sie mit dem Fuß weg. Der breite Fuß des Jupiter, der in gewöhnlichen Sommerlatschen steckte, Leder oder ein veganes Material, das einem Leder täuschend ähnlich sah, aber auch aus Plastik sein konnte, antikem Plastik, Sommerlatschen, die dazu gut waren, um die Füße auf den Tisch zu legen – ganz entspannt nach der Mahlzeit. Was aß der junge Kaiser? Aß er frischen Fisch, Seeigel, Muscheln? Ein Zicklein, Wachteln, aß er Erbsen oder schnippte sie weg? Er aß so gern, gern und viel, und er aß nicht gern allein, ertrug das Alleinsein ohnehin schlecht. Große Gelage gefielen ihm, oder er ließ sich zum Beispiel in der Orchestra vor Zuschauern auftischen: ein Schauessen. Aber schon sein Vorgänger und Stiefvater Claudius hatte sechshundert Gäste auf weite Plätze eingeladen, da lagerten sie, und seine Kinder Octavia und Britannicus, begleitet von verwöhnten Jungen und Mädchen aus der Oberschicht, saßen am Kopfende der Liegen und futterten die Häppchen, die sie stibitzt hatten. Was wollte man dann kleinlich Nero vorwerfen? Auch für die Zuschauer auf den Rängen fiel etwas ab.

Der Sohn ist wütend, wenn der Hund des Nachbarn bellt. Es ist ein Bellen, das heiser klingt, eher wie das Bellen eines Gebirgshundes, aber es ist kein Schweizer Sennenhund, sondern ein bräunlich-gelber kniehoher Hund, den ich manchmal zusammen mit einem hinkenden Rentner auf der Straße sehe. Der Sohn ist so wütend, dass er auf den Tisch haut. Dabei bricht er sich den Finger, das obere Glied des Mittelfingers. Es müsste doch ein Handkantenschlag auf den Tisch gewesen sein, warum dann der Finger? Im Krankenhaus war man nicht freundlich zu ihm. Der dicke Verband, der wie ein Fingerhut aussieht, stört ihn beim Bedienen des Computers, das macht ihn von neuem wütend. Doch, manchmal setze ich mich zu ihm, wir essen zusammen, und das ist schön. Wieder bellt der heisere Hund. Ich warte darauf, dass der Sohn mit mir spricht. Er wird auch wütend, wenn er einen Zitronenkern aufheben will und er ihm zum wiederholten Mal aus den Fingern glitscht. Nimm doch die andere Hand, sage ich, aber ich fürchte gleichzeitig, dass er mit der gesunden Hand auf den Tisch haut – aus Wut über mich, aus Wut über den Gips. In seinem Zimmer, allein, beruhigt er sich wieder. Und ich weiß, dass ich auch in mein Zimmer gehen sollte. Auf der Stelle gehst du in dein Zimmer, das wird er wohl gedacht haben, es war kein Befehl, sondern ein guter Rat. So fasse ich es jedenfalls auf. Ich warte darauf, dass mein Sohn mit mir spricht. An einem anderen Tag betrete ich sein Zimmer, er dreht mir den Rücken zu; ich sollte nicht auf seinen Bildschirm schauen, tue es aber doch. Offenbar hat er aus der Mediathek eine Politiksendung aufgerufen. Ich erkenne sie sogleich: die Justizministerin in einer Diskussionsrunde sitzend. Energisch sagt sie: in meinem Haus und in Kürze werde ich. Sie ist eine Frau in meinem Alter, ministrabel, so hieß es schon lange, ihr Wahlkreis ist in der Nähe. Es hieß, es sei keine Überraschung gewesen, als der Bundeskanzler sie zur Ministerin ernannt habe. Und: Sie spricht, als wäre selbstverständlich, dass es ein Kontinuum gebe und die Rechtsauffassung sich gleichzeitig ändern müsse, Koalitionsgewirr. Bis jetzt sei ihr noch kein Fehler unterlaufen, sagt die Moderatorin. Als wäre es ein Automatismus, einer Ministerin am 101. Tag, nachdem sie ihr Amt angetreten hat, einen Fehler anzuhängen, zumindest die Unachtsamkeit nachzuweisen, mit der sie in eine Falle getappt ist, die ein Journalist aufgestellt hat. Da sitzt sie im Zimmer meines Sohnes, verkleinert auf 20 Zoll seines Bildschirms, was kümmert ihn die Justizministerin?, er arbeitet doch an einem Projekt, das verstehst du nicht, Mutter, ist zu kompliziert, in meinem Haus, in meinem Haus plärrt ein Kleinkind, eine Tür wird ins Schloss gedonnert. Das Haus ist hellhörig, das Haus hat Ohren, die an den Balkons angewachsen sind. Es ist unmöglich, nichts zu hören, während man die Augen schließen kann, vor etwas verschließen kann. Also arbeitet er nicht. Aber das sollte ich nicht wissen, darf es nicht wissen. Er arbeitet doch immer, so scheint es jedenfalls, wenn er mit vergrübeltem, abwesendem Gesicht in der Diele auftaucht, seine Jacke anzieht, mir zunickt: Ich geh dann mal. Es ist unangemessen, einen erwachsenen Menschen, wenn er das Haus verlässt, zu fragen, wohin er geht. Ein Sakrileg, als wollte man durchs Schlüsselloch spähen. Er geht, und ich bleibe. Ich gehe, und er bleibt. Ein Sakrileg, als hätte ich schon durchs Schlüsselloch gespäht. Später warte ich darauf, dass er wirklich sagt: Geh jetzt, geh aus meinem Zimmer und schließ die Tür – und zwar von außen. Mit anderen Worten: Hau ab. Ich warte, dass ich sagen werde: Lass mich doch, lass mich doch bei dir bleiben. Ich warte auf mich selbst, warte, dass das Hirn überflutet wird von Träumen. Ich sehe seinen Blick nicht. Wenn ich möchte, dass er mich ansieht, auf dem Weg ins Bad, in der Diele, sieht er an mir vorbei. Ich frage: Willst du nicht frühstücken? Es ist elf Uhr. Ich frage zu viel, ich rede zu viel. Er spricht nicht und geht in sein Zimmer zurück. Sonntag, ein verregneter Tag, ein verlorener Tag, ein Tag wie in eine Grube gefallen. In der Nacht das blaue, ausgekältete, vernünftige Licht des Bildschirms, das seinen Raum erhellt, kein Film, keine Zeilen auf dem Bildschirm, der Bildschirmschoner schont die Mutter-Sohn-Beziehung. Gute Nacht, mein Sohn. Ich wasche mein Gesicht mit kaltem Wasser.

Und da ist der Laden mit seinen Düften, der Montagsladen mit der altmodischen Holztheke. Ja, man hat einen glatten Belag daraufgeklebt, irgendeinen Kunststoff, der nicht so ganz zum Angebot passt, eigentlich überhaupt nicht, hinter mir die Regale, die vielen Schübe und die großen sanftgrünen Kästen aus starker Pappe, alles ist sanftgrün in der Filiale, eine Farbe wie in Goethes Arbeitszimmer, hat eine Kundin kürzlich gesagt. Ich wusste nichts von Goethes Arbeitszimmer, ich stehe im Laden. Aber die Kundin sah zufrieden aus, heiter, als könnte sie gleichzeitig hier und dort sein, staunende Besucherin hier auf einer Tagesreise nach Weimar – bitte nichts berühren – und unentschlossene Kundin dort im Laden, in dem sie Tütchen und Flakons aus dem Regal nimmt und wieder zurückstellt. Silbriggrün wie Salbei, lanzettförmige, samtige Blätter. Wohlbefinden, Entschlackung und die Hoffnung auf Entgiftung in jeder Schublade, in jedem Flakon. Alle Schübe sind beschriftet, und es sind sehr viele Schübe, die Schildchen auf der Vorderseite stecken in Metallrahmen, darunter die blanken Griffmulden. Es hat lange gedauert, bis ich mir den Inhalt all dieser Kästen eingeprägt habe, Kräuter, getrocknete Beeren, Früchte oder ungewöhnliche Teesorten. Wenn ich einen der Kästen öffne, tauche ich in einen Duft. Manche Düfte sind weihnachtlich, andere klebrigsüß, wieder andere zitronenfrisch, aus anderen Kästen staubt es. Der Staub setzt sich in die Nase, und man riecht gar nichts mehr. Ist etwas aus einem der großen Kästen längere Zeit nicht lieferbar, wird ein anderes Produkt in den Kasten gefüllt, Angelikawurzel, Irisch Moos, Ackerschachtelhalm, Aroniabeeren zum Beispiel. Ich wechsle das Schildchen aus und bespreche die Änderung mit meiner Kollegin. Auf der Ladentheke die braunen Fläschchen mit Schlaftropfen, Hustentropfen, Tropfen zum Einreiben gegen Muskelverspannungen, Tropfen, die ganz allgemein das Wohlbefinden fördern mit einem frischen Duft, aha, Wellness-Tropfen, sagen die Kundinnen, und ich nicke. Männer kommen seltener ins Geschäft; dies ist keines, in dem rasch ein Geschenk für eine Frau eingekauft werden kann. Man muss sich einlassen, wenn man sich nicht schon auf die Frau eingelassen hat. Die Beschenkte würde sofort erkennen, ob er etwas von ihren Neigungen verstanden hat, zumindest ein bisschen, ob er sich Mühe gibt, ihr Lebensgefühl und seine mögliche Verbesserung zu verstehen, zu der er ja nur partiell beitragen kann, oder ob er in einem Nebel stochert, ja, vielleicht nur Staub aufwirbelt, Staub, hinter dem sich ein sorgsam verhüllter Konflikt verbirgt. Wellness hilft da nicht. Lavendel, Lindenblüten, Kamille.

Es ist natürlich keine 1A-Lage, in der sich die Filiale befindet, sondern eher 2B, ganz am Rand der Fußgängerzone. Der Markt regelt den Preis. 1A ist dort, wo ich nicht bin. Ja, wäre die Filiale in Rüttenscheid, nicht weit vom Rüttenscheider Stern, da passte sie hin, aber hier, ein Kommen und Gehen, eine Eröffnung mit Luftballons, einem Gläschen Sekt und später ein kleinlautes Schließen, Kredite können nicht mehr bedient werden, ein chinesisches Restaurant nebenan, ein Studio für kratzbürstige Fingernägel, künstliches Wimperngeklimper und zu viele Läden, in denen Handys repariert werden. Bauvorhaben bleiben Ruinen, und dann schlägt sich wer mit wem, aber bitte doch nur in Altenessen, nicht bei uns. Wem es nicht passt, muss wegziehen, sagt ein Stadtrat, der im Grünen lebt. Wegziehen wohin, wenn die Mieten steigen? Wenig Laufkundschaft, Stammkundinnen und Kundinnen, die zu Stammkundinnen werden müssten, für die ich mir viel Zeit nehme. Nicht nur, dass ich ihnen das Yamswurzel-Präparat empfehle, den Sanddorn-Extrakt oder einen Frühjahrssirup mit vielen Vitaminen. Eine Frau mit einer roten Wollmütze hat eine Flasche Zitronenöl aus dem Regal genommen und auch eine Packung Magen-Darm-Tee, beruhigend, reizstillend, greift noch nach einem Tütchen Kräuterbonbons auf der Theke. Sie zahlt in bar mit einem großen Schein. Ich zögere beim Öffnen der Kasse, das ist der richtige Moment: Wollen Sie eine Kundenkarte? Ich erkläre die Vorteile der kleinen, unscheinbaren Karte, den Chip darauf, die Hinweise auf neue Produkte, Prozente, interessante Rabatt-Aktionen per Mail, bei denen sie viel Geld sparen könne. Werden Sie Member, steht auf einem Schild an der Kasse. Die männlichen Kunden, vielleicht ausgenommen die, die unsere bewährte Fußcreme kaufen, sind für eine Kundenkarte nicht leicht zu erwärmen. Und abgehetzte Kundinnen kurz vor Ladenschluss mit der Frage zu behelligen, ob sie eine Kundenkarte wollen: Das geht gar nicht. Jetzt haben sie sich schon den halben Tag die Hacken abgelaufen und die Fußcreme soll sie laufen lehren. Augenzwinkernd sagt meine Kollegin manchmal: Man muss sie sich warmhalten, lauwarm sind sie ganz praktisch für die Bilanz. Draußen wummert ein Presslufthammer. Warum ausgerechnet jetzt in dieser Nebenstraße eine Leitung erneuert wird, gut, gut – aber wer betritt schon ein Geschäft, wenn er vor der Tür einem Presslufthammer ausweichen muss.

Ich spüre den Staub zwischen den gesunden Kräutern, er legt sich aufs Gemüt. Ich bin angehalten, mindestens zehn Kundenkarten am Tag auszugeben, Kundinnen zu beschwatzen, zu locken, zu überzeugen, das gelingt immer seltener. Ich spreche vom Newsletter, den Informationsabenden zu Themen wie Gesundheit und Lebensqualität. Ich zeige auf das altmodische Plakat mit dem Gründer der Firma: Wir verneigen uns vor den Pflanzen, entnehmen ihnen nur das Beste und bieten es der Gesundheit an. Ich verkaufe Tee, verkaufe Vertrauen, Treue. Sie werden davon profitieren, sage ich, das fällt mir schwer, denn beide, Gesundheit und Lebensqualität, fehlen mir, und so sehe ich wohl auch aus kurz vor Ladenschluss. Trank der Kaiser Nero Kräutertee? Wenn ja, aus welchen Gefäßen? Wurden ihm Wacholderbeeren verabreicht, eine Delikatesse aus Germanien? Die Kundinnen waren gewarnt, sie lasen Berichte und Tipps der Verbraucherberatung, es gehe doch nur um ihre Daten. Das sei Verrat auf Raten, Futter für die Gefräßigkeit der Firma. Die Frau mit der roten Mütze lehnt dankend ab. Dann ein schiefes Lächeln: Ich komme doch ohnehin bei Ihnen vorbei, liegt auf meinem Nachhauseweg. Abends trug ich den Tagesumsatz in eine Tabelle ein, in einer anderen Spalte die Zahl der ausgegebenen Kundenkarten. Das war wohl vorsintflutlich. Manchmal fürchtete ich, die eine oder die andere Mail-Adresse auf den Anmeldeformularen zu einer Kundenkarte wäre falsch, und resignierte. Mit einem Klick waren sie in der Zentrale, in der sie ausgewertet, mit den Zahlen der anderen Filialen verglichen wurden. Einen solchen Überblick hätte ich mir auch gewünscht: Wo stand ich im Ranking? Mit Leib und Seele im Kräuterparadies, sanftgrün, zart, verhalten.

Jetzt also noch einmal und alles in Ruhe: Zuerst Augustus, dann Tiberius, Caligula, Claudius, Nero, die Augen fest schließen und alles rekapitulieren. Augustus verbannte seine Tochter, weil sie angeblich einen unsittlichen Lebenswandel führte, Tiberius verbannte seine Schwester, weil sie ihm im Wege stand. Caligula, der Grausame, schickte seine zweite Frau ins Exil, verschonte aber seine Schwestern. Claudius ließ seine erste Frau töten. Wer über die Herrscher schreibt, muss es begreifen: Genealogien, Theorien, aber bloß keine marmorglatte Erstarrung. Jemand, der gut Latein kann und sich in römischer Geschichte auskennt, müsste auf den Plan treten und Erklärungen abgeben, lauter Hinweise, die Fußnoten ins Laufen bringen. Jemand ruft: Nicht so schnell, man muss die Leute dort abholen, wo sie sind. Aber wo Leute sein könnten, ist niemand, gähnende Leere. In den römischen Bibliotheken liegen die Bücher, die Schriftrollen sind, in Wandnischen. Sie sind Urnen eines Wissens, das vergänglich ist, wenn die Schriften nicht wieder und wieder abgeschrieben werden. Abschreiben heißt verändern, ins Eigene übersetzen, die Geschichte schichten, berichten, erfinden, weglassen. Hin und her wird geheiratet, adoptiert, verstoßen, intrigiert, in den Tod getrieben, gemordet. Viele Frauen, eine Unzahl von Ehefrauen, erste Frau, zweite Frau, dritte Frau, Frauen zur zweiten Hand, Geliebte, Prostituierte. Grabmale sprechen von ehelicher Treue. Wenige Nachkommen, deshalb werden Söhne adoptiert. Kinder sterben – die meisten an Infektionskrankheiten – viele sind nicht einmal sechs Jahre alt. Kinder werden betrauert, Mädchen und Jungen gleichermaßen, wunderschöne Grabsprüche haben sich erhalten. Kinder werden aus dem Weg geräumt, wenn sie dynastischen Ansprüchen im Weg stehen.

Nun also wieder Agrippina, die Mutter. Wäre Seneca der richtige Mann, um einen Diskurs über die Stellung einer hochstehenden Frau zu beginnen, die höher und höher hinauswill, was könnte er ihr raten? Wenn sie es recht bedachte: nichts. Agrippina hätte gerne eine Frau ihres Alters kennengelernt, ein Gespräch geführt, nicht gleich auf Augenhöhe, dafür war ihr Blick auf sich selbst zu sicher (selbstsicher?). Wenn schon nicht auf Augenhöhe, dann auf der Höhe der Zeit. Eine Frau aus einem anderen Zeitalter müsste es sein, warum nicht aus einem anderen Jahrtausend, vertrauenswürdig, verschwiegen, mit der sie sich austauschen könnte – über Macht und Ohnmacht, über Gewalt? Vielleicht würde Rom gar nicht mehr bestehen, das römische Imperium wäre eine Saga, umso wichtiger, dass sie ihren Platz sicherte in dem Trümmerhaufen. Aber die Frau müsste ihre Sprache sprechen, ein gewähltes Latein, und dies in einer denkbar fernen Zeit. Jemand mit Einfluss auf junge Menschen, vielleicht eine Lehrerin. Eine Frau an einem Tisch, ein Buch mit einem lateinischen Text war aufgeschlagen. Ihr Finger fuhr eine Zeile entlang, sie prüfte, verglich, schlug nach, notierte. Aber das Buch war ein Block, ein Buch-Block wie ein weißer Ziegelstein, Seiten, die umgeblättert werden mussten, Papyrus, Papier, und die Hülle darum war nicht aus Leder, sondern aus Karton. Einen Augenblick lang überlegte Agrippina, wie es wäre, wenn sie einer Frau die Erziehung ihres Sohnes übertragen hätte, einer Dame im öffentlichen Dienst. Zukunftsmusik. Sie sah sich selbst historisch.

Sie war eine geborene Kölnerin, Agrippina, eine, die schon die Welt gesehen hatte, das Siebengebirge, das einen anderen Namen hatte, die Rheinenge – Loreley saß noch nicht dort – auch den Rheingraben hatte sie gesehen, der Limes war noch nicht gebaut. Gesehen hatte sie auch die grünen Matten des Allgäus, die Schreckensfelsen bei der gefährlichen Alpenüberquerung, eisige Bäche, kristallklare Luft, glitschiges Kalkgestein. Jeder falsche Tritt eines Pferdes konnte die Reisende ins Unglück, in den Abgrund stürzen. Sie hatte die Hitze in Oberitalien auf der Stirn und im Nacken gespürt, den blitzblauen Himmel und die überwältigende Fläche des Meeres gesehen, sich noch einmal umgeschaut mit einem fast sentimentalen Blick: Da, von Norden komme ich her. Alles war römisch, und sie war eine Bürgerin dieser Großmacht, auf dem Weg, eine Art weibliche Großmacht zu werden, die weitgereiste, weltläufige Frau: Agrippina aus Köln. Und jetzt (eine Auslassung: Ehe, Begattung etc.) gebar sie einen Sohn, ein klassisches Ereignis, und böse Zungen behaupteten, er habe mit den Füßen voran seine Mutter verlassen, das war schon ein Omen. Aber keines der Schandmäuler war dabei gewesen, und die höfischen weisen Frauen schwiegen über die Geburt, die Umstände, die jede Schwangerschaft macht. Die Mutter des zukünftigen Kaisers: als sie noch an ihrem Aufstieg arbeitete im Dschungel der weit verzweigten Verwandtschaft mit Tanten, Großmüttern, Frauen aus der ersten Ehe, aus der zweiten, deren Söhnen, deren Ansprüchen oder deren schöner Tochter mit staunenswerten nördlichen Sommersprossen. Auch die Mutter macht eine gute Figur. (Von Schönheit ist nicht die Rede.) Und ist sie denn nicht in Pompeji zu sehen, auf einem Mosaik oder möglicherweise auf einem der Wandgemälde? Natürlich nicht, der Vesuv wird erst im Jahr 79 ausbrechen, da ist Agrippina, die einflussreiche Frau des Kaisers Claudius, die Mutter des Kaisers Nero, die mächtige Frau, die sich aufmandelte, längst zu einer unerhörten Gestalt geworden.

Ihre Heimatstadt, die nur eine kleine Siedlung der Ubier war, bevor sie sie erweckte, wurde nach ihr benannt, Colonia Agrippina oder Colonia Agrippinensis. Aber nein, sie erweckte sie nicht, sie gründete die Stadt, verewigte ihren Namen, zeigte den Verbündeten im Norden, wo der Hammer hing. Dass eine Frau eine Stadt gründete und ihr ihren Namen gab, war eine Sensation. Die Stadt war vormals Sitz eines Heeresbezirks, eine Veteranenkolonie. In Germanien hatten sich die römischen Truppen müde gekämpft, Verluste hinnehmen müssen, ihr Tross war dezimiert. Sie waren die Kälte nicht gewohnt und rückten zusammen. So war ihre Stadt auch eine Ansiedlung der Fußkranken, der altgedienten Schlachtrösser, der lahmenden Hengste, die am Rhein ihr Gnadenbrot fraßen. Neue Bürger kamen hinzu, Eroberungen, Pakte, Einverleibungen, und der Bereich, in dem das römische Recht gesprochen wurde, dehnte sich gewaltig aus. Ruhm dieser Frau. Damals wusste sie noch nicht, wie sie den Akzent in ihrem Namen setzen sollte: auf der dritten Silbe, Agrippīna, wie es die Kölner taten, die eine lokale Festivität ausrichteten, die sie lustig fanden, die aber eher eine Belustigung war, bei der ein dicklicher Mann mit strohblonder Zopfperücke anmaßend als eine Frau auftrat, als sogenannte Agrippīna, eine Spottgestalt, auch übergriffig Jungfrau tituliert. Agrippīna, wie China, Ballerina, Pepita. Die Stadt, in der sie geboren wurde, nahm’s nicht so genau, und so ist es geblieben. Als sie nach Rom kam, setzte man den Akzent nicht anders als in Köln – auf der dritten Silbe –, das enttäuschte sie. Eleganter hätte sie ihn auf der zweiten Silbe gefunden: Agrīppina, wie eine um die Schultern geworfene Stola. Agrīppina mit Anmut und Anmaßung, so wollte sie sein. Jedenfalls vermied es die Mutter des Kaisers, ihren Namen auszusprechen. Genannt zu werden, im Gespräch zu sein und zu bleiben, schien ihr wichtiger als im eigenen Namen zu sprechen. Es war würdevoll, aus der Machtfülle zu schöpfen; intime Nähe, Zweisamkeit, Symbiose waren vorauszusetzen. Eine Mutter weiß, was für ihr Kind das Beste ist, optima mater. Sie hatte Macht über ihren Sohn, aber keine Macht über die Ausspracheregeln. Spätere Lateinlehrerinnen mussten ihre Schüler vermutlich davon abhalten, einen Bauern agricōla zu nennen, als wäre er ein Werbeträger für ein übermäßig zuckerhaltiges Getränk.

Aber nein, sie war doch nur ein kleines Mädchen, dreijährig, das mit ihren Eltern nach Rom gezogen war. Ihr Vater hieß Germanicus, auch der Name ihrer Mutter war Agrippina. Hochherzig nennt Tacitus sie, doch sie war sich ihrer hohen Abstammung von Augustus überaus bewusst und pochte darauf. Sie hatte ihr von dem Hochwasser erzählt, das die Residenz umspülte. In Italien trockneten die Flüsse aus, die Flussbetten nackt und voller Schotter. Große Hunde, die sich aus Näpfen Fleischstücke angeln, folgen ihrer Herrin, Hunde, die sich gegenseitig anknurren. Eine Erzählschnur mit einer goldenen Schnalle, die sich um eine kaiserliche Familie schlingt, aber dann buckelt, eine Schlaufe bildet, in die eine andere Familie hineingeknüpft wird. Ein schönes sexuelles Durcheinander, dem ein dynastisches Durcheinander folgt: Alles hinter verschlossenen Türen, niemand blickt durch. Eine univira zu sein, eine Frau, die nur ein einziges Mal verheiratet ist (verheiratet worden ist?), bleibt in der hohen Gesellschaft ein besonderer Fall. Auch eine Witwe wird wieder zum Heiraten genötigt, sie ist Spielball in der Machtpolitik. Also: erste Ehe, zweite Ehe, die nächste ist ein Kapitel für sich. Über eine Frau gibt es nach ihrer Ermordung nur Schlechtes zu sagen. Der Kaiser nimmt es mit der ehelichen Treue nicht so genau (was bedeutet das in den römischen Quellen, und was ist, wenn die Quellen versiegen?), noch ein Knoten im Geschichtsfaden, der nicht abreißt. Schließlich die dritte Ehe, die mit einer Gewalttat endet, die vierte, aber noch ist der Onkel mit Namen Claudius, der unter der Hand auch Trottel genannt wird, regierender Herrscher. Claudius ist dreißig Jahre älter als Agrippina. Noch ist sein Sohn Britannicus aus der Ehe mit Messalina ein schwächliches Kind, das auf dem Pferd unsicher sitzt, während Nero als Reiter glänzt. Britannicus hustet auch viel, die Augen tränen, die Wimpern verkleben, das sieht nicht schön aus. Mit dem Ärmel seiner Kindertoga wischt er sich über die Augen. Eine Allergie gegen Pferdehaar plagt ihn, aber er ist der rechtmäßige Erbe. Ein Machtkampf, ein Kampf auf Biegen und Brechen muss ihn aus dem Sattel werfen. Wer dabei hilft, wer kommentiert: die Historiker; sie sind Nachgeborene, Archivare. Einmal jedoch zieht Nero den Kürzeren; vor Zeugen fordert er den Kleinen auf, ein Lied zu singen. Um die Wette möchte er mit ihm singen und ist überzeugt, dass er mehr Beifall bekommt. Aber der Junge singt so glockenhell, trifft die Töne ganz selbstverständlich, ja, traumwandlerisch, als hätte er tägliche Chorknaben-Übungen hinter sich, während Nero schon im Stimmbruch ist und krächzend singt. Der unerwartete Misserfolg macht ihn wütend. Was ist in den staatlichen Archiven über den Mord an dem lästigen Kind Britannicus zu finden, den Bruder von Octavia, Neros Frau, also seinen Schwager, der sein Stiefbruder ist, den Sohn mit dem rechtmäßigen Anspruch auf die Nachfolge? Großes Drama, Tragödie, entsetztes Schweigen. Britannicus muss vergiftet worden sein; jedenfalls war die Haut des toten Kindes auffällig blau. Bevor man ihn zum Forum trug, ließ Nero den Leichnam mit Gips überstreichen, aber auf dem Weg prasselte plötzlich ein heftiger Regenguss, sodass der noch nicht fest gewordene Gips aufweichte und wieder abgewaschen wurde. Die verräterische Hautfarbe war öffentlich zu sehen. Die Hunde balgten sich auf dem kaiserlichen Bett, schwänzelten, winselten in einer verräterischen Sklavensprache. Aber ist es nicht nur ein Gerücht, eine Anschuldigung, die den Gegnern allzu gut in den Kram passt? Das schwächliche Kind, das an epileptischen Anfällen litt, das einer Staatsführung nicht gewachsen sein würde, wie leicht vorauszusehen war: Starb es nicht doch eines natürlichen Todes, vielleicht bei einem Anfall, vielleicht an einem tückischen Infekt? Seneca müsste es gewusst haben, aber er schwieg. Auch Sauerstoffmangel im Blut lässt die Lippen, die Hände und Füße blau anlaufen. Schon einen anderen Sohn hatte Claudius im Kindesalter verloren, ein paar Tage nachdem der Vater ihn mit einem vornehmen Mädchen verlobt hatte. Im Spiel warf das Kind eine Birne in die Luft, fing sie geschickt mit dem Mund auf, die Birne war zu groß, und es erstickte elendig daran.

Die Frau mit der roten Mütze stand vor dem Schaufenster, zog die Stirn kraus, starrte auf die Packungen mit Kräutertee. Ich glaube, dass sie mich in der Spiegelung sah, ob unsere Blicke sich gekreuzt hatten, weiß ich nicht. Plötzlich schaute sie auf die Uhr, ging weiter. Doch es sah aus, als hätte sie keine Pläne, unschlüssig, sagt man wohl. Der Umsatz an diesem Tag war gering; ich hatte nur vier Kundenkarten ausgeben können, und das bedrückte mich. Ich dachte an das Geräusch, mit dem die Schublade der Kasse zuschnappte, dachte, ich müsste neue Ware einsortieren, Cellophantüten aus einem der großen Kästen, die innen mit Folie ausgeschlagen waren, füllen, verschließen und auspreisen, mit einem Schildchen bekleben, dachte an den kleinen Artisten, der eine Birne mit dem Mund auffangen konnte, ein trauriges Denken ohne Halt, dachte an meinen Sohn: Was macht er jetzt, an was denkt er? Ich dachte an den Presslufthammer, der letzte Woche gedröhnt hatte. Jetzt war es unendlich still, und ich war nicht dankbar dafür. Ich dachte, dass alles normal sei, so normal, dass ich nichts denken müsste. Für einen Moment setzte ich mich auf den Stuhl im hinteren Raum des Ladens, das war nicht normal. Der Laden wirkte verlassen, ohne Aufsicht, ohne Atem, stumme Schubladen, eine Theke, vollgepackt mit Tütchen, aber da war ich wieder, war nur abgeschweift in Gedanken und hatte nichts gedacht. Ich dachte an Autos, die bei Fußgängergrün hielten und nicht abbogen, an die notwendige, freundliche Geduld der Fahrer, malte mir ein großräumiges Sportereignis aus, bei dem alle Zuschauer die Luft mit bloßen Fäusten traktierten. Ich dachte an ein Gewitter, das angekündigt worden war, aber nicht kam. Und plötzlich, aber das war kein Denken mehr, sondern ein Einfall: Es müsste eine Chipkarte geben, auf der alles verzeichnet werden könnte, was jemand nicht kann, was jemand versäumt hat, was versäumt worden ist an ihm oder ihr: das Schlittschuhlaufen zum Beispiel, die Fälschung einer Unterschrift auf einem Scheck, den es nicht mehr gibt, während heute nur noch ein Fingerabdruck auf einem Gerät genügt, der aber, wenn ein wenig Hautcreme auf der Fingerkuppe klebt, auch unsicher ist, dachte wieder an meinen Sohn und wieder an den römischen Prinzen und sein tödlich endendes Spiel, an eine Fälschung von Gefühlen, Liebe zum Beispiel, was aber doch vielleicht nur ein Irrtum wäre, eine Falschaussage.

Ich hatte eine Wochenend-Schulung besucht. Wir, die Fachverkäuferinnen aus vierzehn Filialen, waren auf den Stand der Dinge gebracht worden. Ein breites Sortiment an innovativen Nahrungsergänzungsmitteln und Pflegeprodukten, so hieß es, würde vorgestellt. Und wir, angereist aus mittleren Städten, aus kleineren im Harz, dem Weserbergland, aus dem Bergischen – nur wenige kamen aus großen Städten – saßen im Kreis auf gepolsterten Stühlen. Wir nannten unsere Namen, und allein das Reihum-Sprechen war schon ein Vertrauensbeweis. Ich bin Eva Patarak aus dem Kräuterladen in Essen. Alle nickten, und dann stellte sich die Nächste vor. Agrippina aus Köln war angemeldet, aber sie war noch nicht erschienen. Vielleicht war ihr Zug unpünktlich. Ja, wir glaubten an die Kraft der Natur, an die verantwortungsvolle Nutzung der Natur, die ausgesuchten Inhaltsstoffe der Naturprodukte, die Reinheit, den sorgsamen Herstellungsprozess, nicht wahr. Vertrauen war schön, war Nahrung und Nähe. Das setzte die Dozentin, die wir einfach Tanja nennen sollten, voraus, deshalb arbeiteten wir für diese Firma. Auch darüber herrschte Einverständnis, nein, ein Lampenladen oder ein Handschuhgeschäft wäre für keine von uns etwas gewesen. Tee, Kräuter und Öle, das war unsere Arbeit, das war unser Leben. Tanja war zehn, fünfzehn Jahre jünger als die meisten von uns, strotzte vor Gesundheit. Sie hatte eine samtweich gepflegte Haut oder eben keine Sorgen, keine schlaflose Nacht, so wirkte sie. Tanja sah jeder von uns fest in die Augen, strahlte uns an. Wir glaubten auch an bittere Schwedenkräuter, wir, lauter Frauen im mittleren Alter, im besten Alter sagt man bei Männern, bei Frauen nicht, wir Teilnehmerinnen glaubten an den Sinn von Weiterbildung, besonders an diese, zu der wir uns angemeldet hatten, wir wollten an die Energie des Sonnenlichts glauben, an die heilsame Wirkung des Schlafs, vielleicht auf einem Kirschkissen ruhen oder einem Bündel von gehäckseltem Heu in einem ansprechend gemusterten Säckchen. Und jetzt zum Herbstbeginn der Apfeltee: naturbelassene Äpfel aus dem Alten Land. Und hatte sie ins Herz geschlossen, wie es in einem alten Buch steht. Wir tranken Tee mit einem blumigen Duft, danach Löwenzahnextrakt, aufgefüllt mit Quellwasser. Das Hotel, zwischen milden Hügeln gelegen, war schön, im Raum vor dem Schwimmbad dampften und rauschten die Duschen. Wir glaubten auch an die Unterstützung unseres Immunsystems, an die Selbstheilungskräfte, die Aktivierung der Magen- und Darmwände auf natürlicher Basis.

Tanja sagte: Es wird behauptet, dass unsere Produkte teuer seien im Vergleich zur Konkurrenz. Darauf, so lehrte sie uns, gebe es nur eine Antwort: Unsere Produkte sind alle zertifiziert, keine Wacholderbeere verlässt die Produktionsstätte, die nicht auf Schadstofffreiheit geprüft ist wie alles in unserem breiten Sortiment. Tanja fragte: Woher kommen die Nährstoffe, welche Wege gehen sie bis zum fertigen Produkt? Und sie antwortete sich selbst: Alles ist dokumentiert, jeder Inhaltsstoff, aber leider bleibt dafür nur ein sehr kleiner Schriftgrad. Und dann die wiederverwendbaren Verpackungen, die originellen Geschenkdosen. Zu teuer: also kostbar. Zu billig: also in jedem Drogeriemarkt zu haben. Und mittendrin: unspezifisch, fällt bei jedem Warentest durch. Man muss sich doch entscheiden können. Tanja spricht und spricht. Wir nicken, wir schreiben, manche haben vorausschauend Schreibzeug mitgebracht, aber das wäre nicht nötig gewesen. Wir schreiben auf die Blöcke, die das Hotel zur Verfügung gestellt hat, auf jedem Platz ein Block mit dem Signet des Hotels, ein angespitzter Bleistift, alles ist einladend. Notiert es und gebt euer Wissen an die Kunden weiter und fordert sie einfach auf, nein, ermutigt sie, ein Feedback zu geben. Einfach über Scout auf unsere Website gehen. Auch Fragen werden hier beantwortet, schnellstmöglich. Tanja lächelte durchdringend, durchtrieben, erfolgsgewöhnt. Sie roch gut, aber das waren keine Tropfen aus unserem Sortiment.

Als wir nach dem Schwimmen errötet, erfrischt, mit prickelnder Haut wieder im Kreis saßen, bat Tanja uns, eine Hand zu einer Schale zu formen. Sie ging reihum und schüttete aus einem braunen Gläschen jeder von uns ein paar weiße Körner in die Handkuhle. Probiert, probiert, leckt sie auf – wie Ziegen lecken – und sagt mir, was ihr schmeckt. Wir waren folgsam, rochen, zerkrümelten die glasigen Körner. Die Energischsten unter uns leckten. Salz, sagte eine nach der anderen, einfach Salz, Salzkristalle. Tanja lächelte. Einerseits habt ihr recht, andererseits auch nicht: Es ist das Ur-Salz, es ist reiner als alle anderen Salze. Es wird in einem Salzbergwerk in mehreren hundert Metern Tiefe abgebaut, vermahlen und dann abgefüllt. Es ist auch gänzlich unjodiert. Aber Jod, Jod im Salz ist doch gesund, daran hatte ich keinen Zweifel. Jetzt meldete sich die Kollegin aus Wilhelmshaven: Meersalz, Meersalz, warum denn in die Tiefe eines Bergwerks steigen, wenn das Meersalz einem vor die nackten Füße schwappt? Woher kommt das Salz? Schweigen in der Runde. Von der Firma Erntesegen, die wir auch nebenbei vertreten, beantwortete Tanja selbst ihre Frage. Kein Meersalz reicht heran. Sie tat so, als wunderte sie sich nicht über unsere Überraschung, ja, sie hatte sie förmlich provoziert. Einige von uns seufzten. Und aus welcher Landschaft kommt denn das Salz?, insistierte Safira aus Bückeburg, die bisher noch gar nichts gesagt hatte. Tanja hob die rechte Hand und ließ sie nach einem langen Atemholen wieder fallen. Damit fiel die Frage der Kollegin ins Wasser. Und wieder Tanja: Nicht beigefügt ist dem Ur-Salz eine Rieselhilfe, darin ist zu viel Chemie. Also klumpt es leicht, sagte die Kollegin aus Wasserburg nüchtern. Das muss nicht sein – bei entsprechender trockener Lagerung. Aber man braucht das Salzfass in der Nähe des Herdes, da dampft und brodelt es, das Salz soll in den Topf hineinrieseln. Ja, sagte Tanja, das stimmt, aber das Ur-Salz ist so viel besser; ihr habt es doch geschmeckt. Und wozu verwendet man es, wenn es leicht klumpt?, fragte die Kollegin aus Quedlinburg. Zum Ansetzen einer Trinksole, für Vollbäder, auch zum Würzen. Das schrieb niemand mit.

Ganz zufällig wirkte es, dass Tanja einen Türspalt offengelassen hatte. Agrippina kam nicht. Aber eine Königin betrat den Raum, eine buschige Königin, die sowohl an einem Feldrain als auch in ausgedehnten Pflanzungen siedeln konnte, in einem kontrollierten Anbaugebiet als auch vollkommen unbeachtet, eine Königin im Exil. Tanja war ihre Regierungssprecherin, und sie stellte sie so vor, als hätten wir nie von ihr gehört, als wären wir vollkommen unwissend über ihre geheime Macht. Aber sie war doch eine Herrin über eine weibliche Bevölkerung höheren Alters, über Frauen in der Kummerphase, über Frauen wie wir, und wir waren bereit, ihr zu huldigen. Einige von uns hatten schon ihre Bekanntschaft gemacht. Hypericum perforatum, der Name ließ keinen Rückschluss auf ihre Geschlechtlichkeit zu. Hypericum perforatum, Johanniskraut, das hörte sich schlichter an, divers jedenfalls, es klang nach einer Regentschaft in einem Wald- und Wiesenstaat, der expandiert hatte. Jetzt forderte uns Tanja auf, die schmallappigen Blätter zu berühren, die pigmentierten Punkte darauf zu erforschen, die wie kleine Löcher aussahen oder auch Poren waren. Sie hatte eine Handvoll der gelben Blüten mitgebracht, ließ sie reihum gehen und ermutigte uns, sie zwischen den Fingern zu zerreiben. Eine rötliche, klebrige Flüssigkeit trat aus – wie Blut, sagte eine von uns. Tanja nickte: wie Blut, das nicht mehr fließt. Ihre Anspielung auf die Menopause blieb vage (natürlich). Hypericum perforatum ist eine sanfte Regentin. In ihrem Reich geht die Sonne nicht unter. Alle Düsternisse, alle Verstimmungen kann man ihr anvertrauen, und sie werden von ihr gelindert. Und wer, Tanja blickte herausfordernd in unsere Runde, hat noch keine schweren Zeiten erlebt? Traurigkeit hellt sich auf, natürlich nicht die rabenschwarze, die gehört in die Hände eines Fachmanns, einer Fachfrau. Also keinesfalls dort wildern! Tanja vermied das Wort Depression, vermied auch den Begriff ärztliche Hilfe. Verschreibungspflichtige Mittel schubsen die Königin von ihrem Thron. Aber wo Hypericum perforatum das Szepter übernommen hat, fordert die Regentin Treue und Ausdauer, die anderswo möglicherweise Unterwerfung genannt wird. Mehrere Wochen können vergehen, ehe für die Neubürgerin in ihrem Reich die Sonne aufgeht. Tabletten, Kapseln, Tinktur, Tee: verschiedene Darreichungsformen stehen zur Verfügung. Auch, hier wurde Tanjas sanfte Stimme ein bisschen schrill, müssen die Präparate ausreichend hoch dosiert werden. Die Königin regiert nicht nur über die Stimmung ihrer Untertanen, sondern sie regiert auch über den Umsatz, hochwirksam, dauerhaft. Ihr Auftritt im Kräuterseminar war so inszeniert, dass er unvergesslich bleiben sollte. Tasten, Riechen, Schmecken, alle Pflanzenteile hatten wir erkundet – und nun kam es darauf an, die wohltätige Wirkung in unsere Filialen zu unseren Kundinnen zu tragen.

Wir wuchsen zusammen, indem wir gemeinsam über Teeblätter und Vitamine, über getrocknete Früchte, über Gewürze nachdachten – und über das Salz, das beinahe zum Konflikt geführt hätte. Alle lenkten ein. Es war ein schönes Wochenende. Tanja bedauerte, dass eine angemeldete Teilnehmerin, nämlich Agrippina aus Köln, nicht abgesagt hatte. Es habe noch eine Warteliste gegeben; so gesucht seien diese Seminare. Viele Frauen, viel Freundlichkeit, ein Wir-Gefühl, wie ich es lange nicht erlebt hatte, ein vibrierendes Wir-Gefühl mit lauter duftenden Kräutern, ein Urgefühl, ein Wohlgefühl, Wohlfühlgefühl (dieses Wort wäre angemessen), so sollte es wohl auch sein, ein Geschenk der Firma an uns, die wir jeden Tag an der Kräuterfront standen, etwas benommen aus dem Salzbergwerk auftauchten, wir würden auch das schaffen, jede von uns würde ihre eigene Verkaufsstrategie finden. Wir waren dankbar, dankten wiederum der Firma, die sich bei uns mit diesem schönen Wochenende für unseren Einsatz bedankte. Tanja würde unseren Dank weiterleiten.

Am Ende der Schulung, einem fröhlichen, optimistischen Ende, es war später Nachmittag, damit wir noch rechtzeitig zu unseren Lieben kämen, wie Tanja sagte, wurde uns ein Dossier überreicht. Alles, was Sie wissen müssen, so war der Titel, daneben ein Bild der Firma, des Mutterhauses, so sagte eine, eine andere sprach vom Wohlleben des Dr. Kräuter, des Firmenpatriarchen. Auf der anderen Seite ein Blütenmeer, ein Feld mit Kornblumen, ach, wie lange hatte ich keine Kornblumen mehr gesehen. Das Bild leuchtete, und das Päckchen, das uns Tanja zum Abschied überreichte, ein Tiegel Schwedenkräuterpflegecreme, ein Tütchen Ur-Salz, eine Ampulle pazifisches Algenöl, war gerne gesehen und dann auch die Johanniskrautkapseln. Das nötige Hintergrundwissen hatten wir bereitwillig in uns aufgesogen. Ihr werdet eure Kundinnen überzeugen. Sie verabschiedete uns mit einer tiefen Verbeugung. Wie eine kalt gewordene Schale japanischer Tee, kam mir in den Sinn. Tanja sagte noch – und sie nannte meinen Namen mit gedehnten Vokalen, ließ ihn sich auf der Zunge zergehen: Eva, es ist doch eine Chance für dich, nutze sie. Ich nickte, ja, natürlich, eine Chance. Zu jeder von uns sagte sie noch etwas Ermutigendes, sie hatte alle unsere Namen im Kopf, für jede hatte sie einen individuellen Rat. Meine Kolleginnen fielen sich in die Arme (nach Corona war das keine Selbstverständlichkeit), schön, dich kennengelernt zu haben, und hatte sie ins Herz geschlossen, Anke, Renan, Elisabeth, Monika, Claudia, Gabriele, Safira, jetzt vergesse ich sicher eine Menge Namen. Safira hatte mir gut gefallen. Vielleicht treffen wir uns wieder. Ganz bestimmt treffen wir uns. Wir tauschten Adressen und Telefonnummern aus, ja, wir bleiben alle im Kontakt. Safira, woher hast du den aparten Namen? Ich bin mit Muscheln, Steinchen und vielen Fotos ein Urlaubsmitbringsel von der Algarve. Meine Mutter hat auch einen Strohhut von der Reise aufbewahrt. Und irgendwo hat sie meinen Namen aufgeschnappt, wohl bei einem Zimmermädchen. Zum Glück bin ich nicht strohblond geworden. Was hätte Agrippina wohl gesagt, etwas Hochgemutes, Vornehmes, vielleicht auch etwas Hochnäsiges? Niemand konnte sich auf sie berufen, auf die zwei Jahrtausende alte Geschichte der Naturprodukte. Dass schon die römische Kaisermutter sich mit Brennnesselshampoo, mit Mittelmeeralgen gepflegt hätte, wäre eine bombige Werbung gewesen.

Es war ein wunderschönes Wochenende, bei dem wir viel gelernt hatten, und die Sauna – großartig. Danke, Tanja. Tanja sagte noch, wir könnten uns jederzeit bei ihr melden und fuhr sich dabei durchs Haar. Geschäftig packte sie ihre Tasche. Im Anschluss an unser Wochenende habe sie erst einmal ein Seminar im Schwäbischen, das sie voll und ganz in Beschlag nehme, aber dann sei sie wieder offen. Offen, das war das Zauberwort. Auf dem zugigen Bahnsteig, als wir auf den verspäteten Regionalzug warteten, sagte mir Safira, unsere Zentrale bezahle die Dozentin üppig und ja, Tanja sei auch großartig, vielleicht manchmal ein bisschen übertrieben. Der Zug war überfüllt – lauter Ausflügler, und dazwischen wir, die wir das Wochenende lang gearbeitet hatten, viel Wellness zwischendurch, gerötet, ausgeschwitzt, befreundet, und nun am Montag an die Arbeit und die Umsatzzahlen erhöhen. Zuhause der Sohn am Bildschirm, als wäre er nie in meiner Abwesenheit aufgestanden, als hätte er nie geschlafen, nicht gegessen, nur drei Klicks von der Geschichte entfernt, und sein Körper, seine Ausdünstung, seine Lebensenergie hätten in meiner Abwesenheit die ganze Wohnung in Beschlag genommen. Seine Welt war ihm enger und enger geworden. Eng war sie geworden, weil er mehr Platz beanspruchte. Sie rückte ihm auf den Pelz, und er bewegte sich nicht. Mein Blick fiel auf die flachen Schachteln im Abfall, er hatte sich eine Schinken-Pizza und am nächsten Tag noch eine Pizza Margherita kommen lassen, später Sandwiches. Auch noch drei, vier leere Flaschen fand ich. Er hatte sie in den Korb zur Schmutzwäsche gesteckt, Bier war auf die Handtücher getropft. Ich lüftete, zuerst die Küche, dann das Wohnzimmer. Sein Zimmer betrat ich nicht. Mutter wollte wieder einmal, dass ich mit ihr spreche. Meine Ohren habe ich verstöpselt, und wenn ich die Airpods absetze, muss ich mich erst wieder an den Ton gewöhnen. Warum sprichst du nicht? Ton, Klageton, Frageton.

Am Montagnachmittag war die Frau mit der roten Mütze wiedergekommen, sah sich mit Schneckenlangsamkeit im Laden um, sagte nichts, aber dann gab sie sich einen Ruck und fragte doch: Was ist Gotu Kola, und wozu wird es verwendet? Ich dachte an Tanjas Seminar, an die Regeln für ein erfolgreiches Verkaufsgespräch, merkte aber sofort, dass sie fehl am Platz waren. Ich schluckte, sprach von der wundheilenden und durchblutungsfördernden Wirkung der Pflanze, die bei uns Indischer Wassernabel oder auch Tigergras heißt, sprach von der chinesischen Medizin und Ayurveda, bei der Gotu Kola Extrakt zur mentalen Stärkung eingesetzt wird. Ich zeigte ihr ein Fläschchen und eine Dose mit Gotu Kola Extrakt plus-Pulver. Die Frau zog die Nase kraus. Ayurveda schien ihr gründlich zu missfallen. Ich senkte die Stimme. Vielleicht wollen Sie einfach einmal eine Probe versuchen? Ich kramte unter der Theke und gab ihr ein Tütchen Extrakt plus, das nicht anders aussah als ein Zuckertütchen. Zucker war schlecht, Hafermilch war gut, die Allergien vermehrten sich inflationär, ebenso wie das Interesse an Gesundheit, nur unser Umsatz stagnierte. Die Frau bedankte sich, steckte die Probe in die Manteltasche und ging.