13,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Dörlemann eBook

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

"Nella Larsens Roman Seitenwechsel ist das Gegenstück zu Scott Fitzgeralds Der große Gatsby." Irene Redfield flieht vor der Hitze eines heißen Sommertages ins Dachrestaurant des Drayton Hotels in Chicago. Sie traut ihren Augen kaum, als sie hier ihre Freundin aus Kindertagen wiedertrifft. Clare Kendry ist nach dem frühen Tod ihres Vaters bei weißen Verwandten aufgewachsen und der Kontakt zwischen den Freundinnen abgerissen. Zwei Jahre später zieht Clare nach New York und meldet sich bei Irene, die in Harlem lebt, während Clare in der Welt der Weißen zu Hause ist. Clare ist mit einem Rassisten verheiratet, der nicht auch nur entfernt von ihrer schwarzen Herkunft ahnt. Zudem beunruhigt Irene mehr und mehr, daß Clare eine magische Wirkung auf ihren eigenen Ehemann zu haben scheint. Clare, die Wanderin zwischen den Welten, liebt die Gefahr und das Spiel mit dem Feuer – und droht ständig, sich zu verbrennen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 186

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Nella Larsen

Seitenwechsel

Roman

Aus dem Amerikanischen von Adelheid Dormagen

Mit einem Nachwort von Fridtjof Küchemann

DÖRLEMANN

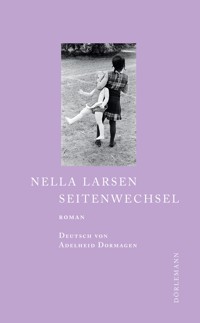

Die Originalausgabe erschien 1929 unter dem Titel Passing bei Alfred A. Knopf, New York. eBook-Ausgabe 2021 Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten Copyright © 2021 Dörlemann Verlag AG, Zürich Umschlaggestaltung: Mike Bierwolf Umschlagbild: Aaron Douglas, Charleston, ca. 1928, Gouache and pencil on paper board, North Carolina Museum of Art, Raleigh, Purchased with funds from the North Carolina State Art Society (Robert F. Phifer Bequest) and the State of North Carolina, by exchange. Porträt Nella Larsen: © Yale Collection of American Literature, Beinecke Rare Book and Manuscript Library Satz und eBook-Umsetzung: Dörlemann Satz, Lemförde ISBN 978-3-908778-90-5www.doerlemann.com

Inhalt

Nella Larsen

Für Carl van Vechten und Fania Marinoff

Jahrhunderte verbannt

Von Stätten, den Ahnen lieb,

Würziger Hainduft, Zimt,

Was ist Afrika für mich?

Countee Cullen

erster teil

Die Begegnung

eins

Es war der letzte Brief in Irene Redfields kleinem Stapel Morgenpost. Nach den üblichen und deutlich adressierten Briefen zuvor wirkte der längliche Umschlag aus dünnem italienischem Papier mit dem fast unleserlichen Gekritzel fehl am Platz, fremdartig. Auch haftete ihm etwas Geheimnisvolles und leicht Verstohlenes an. Ein dünnes, heimlichtuerisches Ding, das keinen Absender trug, der den Schreiber verriet. Als wenn sie dennoch nicht sofort gewusst hätte, wer es war. Vor etwa zwei Jahren hatte sie schon einmal einen Brief von sehr ähnlichem Aussehen erhalten. Verstohlen, aber dennoch auf eine ganz eigene, entschlossene Weise ein wenig protzig. Violette Tinte. Fremdes Papier von ungewöhnlichem Format.

Der Brief war, stellte Irene fest, am Vortag in New York abgestempelt worden. Ihre Augenbrauen zogen sich fast unmerklich zusammen. Das Stirnrunzeln drückte eher Verwirrung als Ärger aus; doch in ihren Gedanken war von beidem etwas. Aus dem Brief, dessen war sie sich sicher, sprach eine Einstellung gegenüber der Gefahr, die ihr nicht begreiflich war, und die Vorstellung, ihn zu öffnen und zu lesen, missfiel ihr.

Es passte nur zu gut zu allem, was sie von Clare Kendry wusste. Immer am Rand der Gefahr. Sich immer dieser bewusst, aber nie sich zurückziehen oder sich abwenden. Schon gar nicht, weil andere erschrocken oder verletzt sein könnten.

Und einen Augenblick lang sah Irene Redfield ein kleines, blasses Mädchen auf einem verschlissenen blauen Sofa vor sich, das Teile eines leuchtend roten Stoffs zusammennähte, während sein betrunkener Vater, ein großer, kräftig gebauter Mann, im schäbigen Zimmer herumtobte, bedrohlich und laut fluchend, zwischendurch plötzlich nach der Kleinen grapschte, was nicht an Schrecken verlor, dass es meist erfolglos blieb. Manchmal gelang es ihm jedoch, nach ihr zu greifen. Aber nur die Tatsache, dass das Kind sich mitsamt seiner armseligen Näherei ans äußerste Ende des Sofas verzogen hatte, deutete an, dass es sich und seine Näharbeit doch gefährdet sah.

Clare hatte ja gewusst, dass es riskant war, sich etwas von dem Dollar abzuzwicken, ihrem wöchentlichen Verdienst für die vielen Besorgungen, die sie für eine Schneiderin im Dachgeschoss des Gebäudes machte, in dem Bob Kendry Hausmeister war. Aber dieses Wissen hatte sie nicht abgeschreckt. Sie wollte zu dem Picknick der Sonntagsschule, und sie hatte es sich in den Kopf gesetzt, dabei ein neues Kleid zu tragen. Also hatte sie trotz der vorhersehbaren Unannehmlichkeit und der möglichen Gefahr das Geld beiseitegetan, um sich den Stoff für jenes rührende rote Kleidchen zu kaufen.

Schon damals gab es keine Bereitschaft zur Entsagung, keine Loyalität jenseits ihres eigenen direkten Verlangens in Clare Kendrys Auffassung vom Leben. Sie war egoistisch, kalt und hart. Und doch hatte sie auch die seltsame Fähigkeit, einen Wärme und Leidenschaft spüren zu lassen, was manchmal aber geradezu theatralisch wirkte.

Irene, etwa ein Jahr älter als Clare, erinnerte sich an den Tag, an dem Bob Kendry tot nach Hause gebracht worden war, umgekommen in einer dummen Kneipenschlägerei. Clare, damals knapp fünfzehn Jahre alt, hatte nur dagestanden, die Lippen aufeinandergepresst, die dünnen Arme über der schmächtigen Brust gekreuzt, und hatte mit etwas wie Verachtung in ihren schräg stehenden dunklen Augen auf das vertraute, kreidebleiche Gesicht ihres Vaters hinuntergesehen. Sehr lange hatte sie so dagestanden, stumm und starrend. Dann war sie urplötzlich in Tränen ausgebrochen, wobei sie ihren mageren Körper hin und her wiegte, sich die hellen Haare raufte und mit den kleinen Füßen stampfte. Der Gefühlsausbruch hatte genauso plötzlich geendet, wie er begonnen hatte. Sie schaute sich rasch im kahlen Zimmer um, registrierte jeden, selbst die beiden Polizisten, mit einem durchdringenden Blick aufblitzenden Hohns. Und im nächsten Moment hatte sie sich umgewandt und war durch die Tür verschwunden.

Über die Zeit gesehen, erschien die Sache eher wie ein Herausschießen von über Jahre angestauter Wut als ein Überquellen von Trauer über ihren toten Vater; auch wenn Clare, wie Irene zugab, ihn in ihrer katzenhaften Weise durchaus gemocht hatte.

Katzenhaft. Das war das Wort, das Clare Kendry am besten beschrieb, wenn ein einzelnes Wort sie beschreiben konnte. Manchmal war sie hart und scheinbar ohne irgendwelches Gefühl; manchmal herzlich und leichtsinnig impulsiv. Außerdem steckte sie voller erstaunlicher, gedämpfter Bosheit, gut versteckt, bis sie geweckt wurde. Dann konnte sie kratzen, und das sehr eindrucksvoll. Und wenn man sie wütend machte, kämpfte sie mit einer Verbissenheit, die jede Gefahr, Übermacht oder Überzahl der anderen oder sonstige Widrigkeiten völlig außer Acht ließ. Wie hatte sie den Jungen an dem Tag zugesetzt, als diese selbstverfasste Spottverse auf ihren Vater gejohlt hatten, die seinen seltsamen Watschelgang aufs Korn nahmen! Und wie bewusst hatte sie –

Irenes Gedanken kehrten in die Gegenwart zurück, zu Clare Kendrys Brief, den sie noch immer ungeöffnet in der Hand hielt. Mit einem unguten Gefühl schnitt sie den Umschlag betont langsam auf, zog die gefalteten Seiten heraus, strich sie glatt und begann zu lesen.

Es war genau das, was sie erwartet hatte, als sie dem Poststempel entnommen hatte, dass Clare in der Stadt war. Eine extravagant formulierte Bitte, sie wiederzusehen. Nun, sie musste ja nicht darauf eingehen, sagte Irene sich, nein, keinesfalls. Ebenso wenig würde sie Clare bei ihrem unsinnigen Wunsch unterstützen, für einen Augenblick in jenes Leben zurückzukehren, das sie vor langer Zeit und aus eigenen freien Stücken hinter sich gelassen hatte.

Sie überflog den Brief und enträtselte, so gut sie konnte, die nachlässig hingeworfenen Wörter oder erriet sie instinktiv.

»… Denn ich bin einsam, so einsam … sehne mich unaufhörlich danach, wieder bei dir zu sein, so wie ich mich noch nie nach irgendetwas gesehnt habe; und ich habe mir in meinem Leben schon viele Dinge gewünscht … Du kannst nicht ahnen, wie ich in diesem meinem farblosen Leben ständig die strahlenden Bilder jenes anderen Lebens vor mir sehe, von dem ich mich einst glücklich befreit wähnte … Es ist wie ein Schmerz, eine nie endende Pein …« Ein dünnes Blatt Papier nach dem anderen. Und schließlich endete der Brief: »… und es ist Deine Schuld, ’Rene, Liebes. Zumindest teilweise. Denn ich würde jetzt vielleicht nicht diese schreckliche, diese heftige Sehnsucht fühlen, wenn ich Dich nicht damals in Chicago getroffen hätte …«

Hellrote Flecken zeigten sich auf Irene Redfields olivbraunen Wangen.

»Damals in Chicago.« Die Worte hoben sich von all dem Wortschwall ab und brachten eine klar umrissene Erinnerung mit sich, in der sich selbst jetzt, nach zwei Jahren, Demütigung, Groll und Wut vermischten.

zwei

An Folgendes erinnerte sich Irene Redfield.

Chicago. August. Ein heller Tag, heiß, und eine grausame, grelle Sonne sandte Strahlen herab wie stählerner Regen. Ein Tag, an dem selbst die Umrisse der Gebäude bebten, als protestierten sie gegen die Hitze. Zuckende Linien hoben sich ab vom trockenharten Straßenpflaster und schlängelten sich auf den glänzenden Schienen dahin. Die am Bordstein geparkten Autos waren ein flirrendes Leuchten, und die Schaufensterscheiben strahlten blendenden Glanz aus. Staubkörnchen wirbelten von den heißen Bürgersteigen auf und reizten die ausgetrocknete oder triefend nasse Haut ermatteter Fußgänger. Was es an schwacher Brise gab, schien wie der Hauch einer Flamme, die von einem Blasebalg träge angefacht wird.

Genau an diesem Tag zog Irene los, um die Sachen zu kaufen, die sie ihren beiden kleinen Söhnen, Brian Junior und Theodor, aus Chicago mitzubringen versprochen hatte. Typischerweise hatte sie es aufgeschoben, bis nur einige wenige vollgestopfte Tage von ihrem langen Besuch blieben. Und einzig dieser schwüle Tag war bis zum Abend frei von Verpflichtungen.

Ohne allzu viel Mühe hatte sie ein Blechflugzeug für Junior gekauft. Aber das Zeichenheft, für das Ted ihr so ernst und nachdrücklich präzise Anweisungen gegeben hatte, trieb sie dazu, nach und nach fünf Geschäfte aufzusuchen. Erfolglos.

Als sie gerade unterwegs zu einem sechsten Laden war, kippte direkt vor ihren brennenden Augen ein Mann um und wurde zu einem reglosen Haufen auf dem brütend heißen Asphalt. Um die Gestalt herum scharte sich bald eine kleine Menge. »Ist der Mann tot oder nur ohnmächtig?«, fragte jemand sie. Aber Irene hatte keine Ahnung und wollte es auch nicht wissen. Sie drängte sich aus der wachsenden Menge, denn sie fühlte sich unangenehm feucht-klebrig und beschmutzt vom Kontakt mit so vielen schwitzenden Körpern.

Einen Augenblick blieb sie stehen, fächelte sich Luft zu und betupfte ihr feuchtes Gesicht mit dem Zipfel eines Taschentuchs. Plötzlich wurde sie gewahr, wie die ganze Straße etwas Schwankendes bekam, und merkte, dass sie kurz davor war, selbst ohnmächtig zu werden. Um sich sofort in Sicherheit zu bringen, winkte sie mit zittriger Hand einem Taxi zu, das unmittelbar vor ihr parkte. Der schwitzende Fahrer sprang heraus und half ihr einzusteigen, fast hob er sie hinein. Sie sank auf den warmen Ledersitz.

Eine Minute lang waren ihre Gedanken verworren. Dann wurden sie klar.

»Ich brauche wohl einen Tee«, sagte sie zu ihrem Samariter. »Auf einem Dach, irgendwo.«

»Das Drayton, Ma’am?«, schlug er vor. »Man sagt, dass da oben immer eine Brise herrscht.«

»Danke. Ich glaube, das Drayton ist genau das Richtige.«

Es knirschte etwas beim Kuppeln, als der Mann den Gang einlegte, um sich dann geschickt in den brausenden Verkehr einzufädeln. Während der warme Fahrtwind sie belebte, versuchte Irene ihr Erscheinungsbild, das von der Hitze und dem Gedränge etwas ramponiert war, wiederherzurichten.

Allzu früh bremste das ratternde Fahrzeug am Bürgersteig und hielt. Der Fahrer sprang heraus und öffnete die Tür, bevor der livrierte Hoteldiener sie erreichen konnte. Sie stieg aus, dankte ihm mit einem Lächeln – und in substantiellerer Münze – für seine Hilfsbereitschaft und sein Verständnis und ging durch den breiten Eingang des Drayton.

Kaum war sie aus dem Aufzug getreten, der sie zur Dachetage gebracht hatte, wurde sie zu einem der Tische direkt vor einem langen Fenster geführt, dessen sanft bewegte Vorhänge eine kühle Brise andeuteten. Es war, dachte sie, als wäre sie auf einem Zauberteppich in eine andere Welt getragen worden, angenehm, ruhig und seltsam fern von der sehr heißen Welt, die sie unter sich gelassen hatte.

Als der Tee kam, war er all das, was sie ersehnt und erwartet hatte. Ja, er war so sehr das Ersehnte und Erwartete, dass sie ihn nach dem ersten langen, erfrischenden Schluck vergessen konnte, nur ab und zu nippte sie ein wenig abwesend an dem hohen grünen Glas, während sie den Raum um sich musterte oder hinausschaute über niedrigere Gebäude hinweg auf das reglose, glänzende Blau des Sees, der sich zu einem verborgenen Horizont erstreckte.

Eine Zeitlang hatte sie auf die Pünktchen von Autos und Menschen hinuntergeschaut, die da in den Straßen herumschlichen, und gedacht, wie absurd die doch aussahen, als sie ihr Glas hob und überrascht erkennen musste, dass es leer war. Sie bestellte noch einen Tee, und während sie darauf wartete, erinnerte sie sich an die Ereignisse des Tages und fragte sich, was sie wegen Ted und seinem Zeichenheft tun sollte. Warum nur wollte er fast immer etwas, das schwierig oder unmöglich zu bekommen war? Wie sein Vater. Immerzu etwas wollen, das er nicht haben konnte.

Jetzt waren Stimmen zu hören, die dröhnende eines Mannes und die leicht rauchige einer Frau. Ein Kellner kam an ihr vorbei, gefolgt von einer lieblich duftenden Frau in einem flatternden, grünen Chiffonkleid, dessen Blumenmuster aus Narzissen, Jonquillen und Hyazinthen angenehm frische Frühlingstage heraufbeschwor. Hinter ihr ging ein Mann mit stark gerötetem Gesicht, der sich Nacken und Stirn mit einem großen, zerknitterten Taschentuch wischte.

»Oje!«, stöhnte Irene, verstimmt, denn nach einigem Hin und Her hatten sie genau am Nachbartisch angehalten. Sie hatte allein am Fenster gesessen, und es war so beglückend ruhig gewesen. Natürlich würden sie reden und reden.

Aber nein. Nur die Frau setzte sich. Der Mann blieb stehen, befingerte halb abwesend den Knoten seiner hellblauen Krawatte. Über den schmalen Raum hinweg, der die beiden Tische trennte, war seine Stimme klar verständlich.

»Bis später dann«, verkündete er und schaute auf die Frau hinunter. Es klang freudig, und er hatte ein Lächeln im Gesicht.

Die Lippen seiner Begleiterin öffneten sich zu einer Antwort, aber der Abstand und die vielfältigen Geräusche, die von den Straßen unten nach oben trieben, ließen ihre Worte verschwimmen. Sie erreichten Irene nicht. Aber sie bemerkte das eigentümliche zärtliche Lächeln, das mit ihnen einherging.

Der Mann sagte: »Vermutlich sollte ich«, und lächelte wieder, verabschiedete sich und ging.

Eine attraktive Frau, stand für Irene fest, mit diesen dunklen, fast schwarzen Augen und dem großen Mund wie eine scharlachrote Blume gegen das Elfenbein ihrer Haut. Auch hübsche Kleidung, gerade richtig bei dem Wetter, leicht und kühl, ohne zerknittert zu sein, wozu Sommersachen immer neigen.

Ein Kellner nahm ihre Bestellung auf. Irene sah, wie sie zu ihm hoch lächelte, als sie etwas murmelte – vielleicht ›danke‹. Seltsam, diese Art Lächeln. Irene konnte es nicht eindeutig bestimmen, sie war sich aber sicher, sie hätte es an einer anderen Frau als eine Nuance zu aufreizend für einen Kellner eingestuft. Etwas an diesem Lächeln ließ sie allerdings zögern, es so zu benennen. Vielleicht der gewisse Eindruck von Selbstsicherheit.

Der Kellner kam mit dem Bestellten zurück. Irene beobachtete, wie sie ihre Serviette entfaltete, sah, wie der Silberlöffel in der weißen Hand das matte Gold der Melone zerteilte. Als ihr bewusst wurde, dass sie hingestarrt hatte, sah sie schnell weg.

Ihr Geist wandte sich wieder den eigenen Angelegenheiten zu. Das Problem, welches der beiden Kleider passend war für die abendliche Bridge-Party in Räumen mit so dicker, heißer Luft, dass jeder Atemzug wie das Löffeln von Suppe ist, war geklärt. Die Kleiderfrage abgehakt, drehten sich ihre Gedanken wieder um die Schwierigkeit bei Teds Zeichenheft, ihr Blick war leer, auf den fernen See gerichtet, als ihr mit dem sechsten Sinn überscharf bewusst wurde, dass jemand sie beobachtete.

Betont langsam schaute sie sich um und sah direkt in die dunklen Augen der Frau im grünen Kleid am Nachbartisch. Aber offensichtlich war es dieser nicht klar, dass ein so starkes Interesse, wie sie es an den Tag legte, peinlich sein könnte, und sie starrte weiter. Sie schien mit äußerster Konzentration und Zielstrebigkeit entschlossen, sich für immer jede Einzelheit in Irenes Gesichtszügen unauslöschlich einzuprägen, und zeigte auch keinerlei Befremden, dass sie bei ihren forschenden Blicken ertappt worden war.

Stattdessen war Irene aus der Fassung gebracht. Als sie spürte, dass ihr bei dieser fortwährenden Musterung die Röte ins Gesicht stieg, senkte sie den Blick. Was mochte der Grund sein für eine derart hartnäckige Aufmerksamkeit? Hatte sie bei ihrer Hast im Taxi den Hut falsch herum aufgesetzt? Vorsichtig befühlte sie ihn. Nein. Vielleicht hatte der Puder Streifen im Gesicht hinterlassen. Sie strich rasch mit dem Taschentuch darüber. Stimmte mit ihrem Kleid etwas nicht? Kurze Kontrolle. Alles tadellos. Was war es?

Wieder schaute sie hoch, und einen Augenblick lang erwiderten ihre braunen Augen höflich den Blick der schwarzen Augen, der nicht auswich oder flackerte. Irene zuckte im Geiste mit den Schultern. Na gut, soll sie gucken! Sie versuchte, die Frau und ihr Beobachten gleichmütig hinzunehmen, konnte es aber nicht. All ihre Anstrengungen, sie zu ignorieren, waren vergeblich. Sie riskierte einen heimlichen Blick. Noch immer das Starren. Was für seltsame, verträumte Augen sie hatte!

Und allmählich regte sich eine leichte Unruhe in Irene, verhasst und schrecklich vertraut. Sie lachte leise, aber ihre Augen blitzten.

Wusste diese Frau, konnte diese Frau irgendwie wissen, dass hier, genau vor ihren Augen, auf dem Dach des Drayton eine Schwarze saß?

Absurd! Unmöglich! Weiße waren doch so dumm in solchen Dingen, trotz ihrer Behauptungen, sie könnten das anhand lächerlicher Einzelheiten feststellen: Fingernägel, Handflächen, Form der Ohren, Zähne und ähnlich blödem Quatsch. Sie wurde immer für eine Italienerin, Spanierin, Mexikanerin oder Zigeunerin gehalten. Niemals hatte man sie allein auch nur im entferntesten verdächtigt, eine Schwarze zu sein. Nein, die Frau, die dort saß und sie anstarrte, konnte es unmöglich wissen.

Dennoch fühlte Irene nun, wie Zorn, Verachtung und Angst sich ihrer bemächtigten. Es war nicht so, dass sie sich schämte, eine Schwarze zu sein, selbst wenn es publik wurde. Die Vorstellung, dass man sie an irgendeinem öffentlichen Ort hinauswarf, selbst so höflich und taktvoll, wie es das Drayton wahrscheinlich praktizieren würde, beunruhigte sie.

Doch diesmal blickte sie kühn in die Augen zurück, die noch immer ungeniert auf sie konzentriert waren. Sie kamen ihr nicht feindselig oder missgünstig vor. Eher hatte Irene das Gefühl, sie seien bereit zu lächeln, wenn sie es denn täte. Natürlich Unsinn. Das Gefühl verschwand, und sie wandte sich ab mit der festen Absicht, ihren Blick auf den See zu richten, die Dächer der Gebäude auf der gegenüberliegenden Straße, den Himmel, ganz gleich wohin, nur nicht auf diese irritierende Frau. Fast sofort ging der Blick jedoch wieder zurück. In ihrem diffusen Unbehagen wurde sie von dem Wunsch gepackt, die rüde Beobachterin mit Blicken aus der Fassung zu bringen. Angenommen, diese Frau erkannte oder vermutete ihre Rasse. Beweisen konnte sie es nicht.

Plötzlich wuchs ihr kleiner Schrecken. Ihre Nachbarin war aufgestanden und näherte sich ihr. Was würde jetzt passieren?

»Entschuldigen Sie«, sagte die Frau freundlich, »ich glaube, ich kenne Sie.« Ihre leicht rauchige Stimme hatte einen anrüchigen Ton.

Als Irene aufblickte, schwanden ihre Befürchtungen und Ängste. Sie konnte die Wärme dieses Lächelns nicht falsch auffassen, konnte auch nicht seinem Charme widerstehen. Sofort kapitulierte sie und sagte lächelnd: »Es tut mir leid, Sie irren sich.«

»Na so was, natürlich kenne ich dich!«, rief die andere aus. »Sag nicht, dass du nicht Irene Westover bist. Oder nennt man dich noch immer ’Rene?«

In dem kurzen Moment vor ihrer Antwort versuchte Irene vergeblich, sich zu erinnern, woher diese Frau sie kennen mochte. Chicago jedenfalls. Und vor ihrer Heirat. So viel war klar. Highschool? College? Von den Treffen des Christlichen Vereins Junger Frauen? Höchstwahrscheinlich Highschool. Welche weißen Mädchen hatte sie denn gut genug gekannt, um von ihnen vertraut mit ’Rene angeredet zu werden? Die Frau vor ihr passte zu keiner Erinnerung. Wer war sie?

»Ja, ich bin Irene Westover. Und wenn mich auch niemand mehr ’Rene nennt, tut es gut, den Namen wieder zu hören. Und Sie –« Sie zögerte, beschämt, dass sie sich nicht erinnern konnte, und hoffte, dass der Satz für sie beendet würde.

»Kennst du mich nicht? Wirklich nicht, ’Rene?«

»Tut mir leid, aber im Augenblick kann ich Sie anscheinend gerade nicht einordnen.«

Irene betrachtete genau das reizende, neben ihr stehende Wesen. Wer könnte sie sein? Wo und wann hatten sie sich kennengelernt? Und durch ihre Verwirrung hindurch kam der Gedanke, dass der Streich, den das Gedächtnis ihr spielte, aus irgendeinem Grund für ihre alte Bekannte eher befriedigend als enttäuschend war und dass es ihr nichts ausmachte, nicht wiedererkannt zu werden.

Und jetzt hatte Irene das Gefühl, dass auch sie kurz davor stand, sich an sie zu erinnern. Denn diese Frau hatte ein gewisses Fluidum, ein nicht greifbares Etwas, zu vage, um es zu bestimmen, zu unnahbar, um es zu fassen, aber für Irene Redfield war es sehr vertraut. Und diese Stimme. Diese rauchigen Töne hatte sie doch schon gehört. Vielleicht bevor Zeit, gesellschaftliche Beziehungen oder Sonstiges auf sie eingewirkt und sie zu einer Stimme geformt hatten, die von fern an England denken ließ. Ah! Könnte es in Europa gewesen sein, dass sie sich kennengelernt hatten? ’Rene. Nein.

»Vielleicht«, begann Irene, »Sie –«

Die Frau lachte, ein liebliches Lachen, eine kleine Tonfolge wie ein Triller und auch wie das Läuten eines Glöckchens aus Edelmetall, ein Geklingel.

Irene holte schnell und kurz Atem. »Clare!«, rief sie aus. »Doch nicht wirklich Clare Kendry?«

So groß war ihre Verwunderung, dass sie unwillkürlich aufstehen wollte.

»Nein, nein, bleib sitzen«, forderte Clare Kendry und setzte sich selbst. »Du bleibst jetzt und wir reden. Wir nehmen noch etwas. Tee? So was, dich hier zu treffen! Was für ein Glück, ein Riesenglück!«

»Wahnsinnig überraschend«, sagte Irene und erkannte, als sie die Änderung in Clares Lächeln sah, dass sie einen Winkel ihrer Gedanken preisgegeben hatte. Aber sie sagte nur: »Ich hätte dich in dieser Umgebung nie erkannt, wenn du nicht gelacht hättest. Du hast dich verändert. Und doch, in gewisser Hinsicht bist du genau dieselbe.«

»Vielleicht«, antwortete Clare. »Einen Augenblick.«

Sie schenkte ihre Aufmerksamkeit dem Kellner an ihrer Seite. »Mm, mal sehen. Zwei Tee. Und bringen Sie Zigaretten. Jaa, schon in Ordnung. Danke, das wär’s.« Wieder das seltsame Lächeln nach oben. Jetzt war Irene sich sicher, dass es zu aufreizend für einen Kellner war.

Während Clare die Bestellung aufgab, überschlug Irene es schnell im Kopf. Schätzungsweise zwölf Jahre mussten es her sein, seit sie oder sonst eine ihrer Bekannten Clare Kendry gesehen hatte.

Nach dem Tod ihres Vaters war sie zu Verwandten gekommen, Tanten oder Cousinen zweiten oder dritten Grades, irgendwo auf der West Side: zu Verwandten, von denen niemand etwas gewusst hatte, bis sie auf dem Begräbnis aufgetaucht waren und Clare zu sich genommen hatten.

Danach ließ sie sich etwa ein Jahr lang hin und wieder bei ihren alten Freundinnen und Bekannten auf der South Side für Stippvisiten blicken, die, so verstand man es, immer von den unzähligen häuslichen Pflichten in ihrem neuen Zuhause abgezwackt waren. Mit jedem nachfolgenden Besuch war sie höher aufgeschossen, armseliger gekleidet und von aggressiverer Empfindlichkeit gewesen. Und jedes Mal hatte das Gekränkte und Grüblerische in ihrem Gesicht zugenommen. »Ich mache mir Sorgen wegen Clare, sie scheint so unglücklich zu sein«, erinnerte sich Irene an die Worte ihrer Mutter. Die Besuche ließen nach, wurden kürzer, seltener und erfolgten in noch größeren Abständen, bis sie schließlich ganz aufhörten.