Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

Ein brutaler Mord schockt Wien. In seinem Ringstraßenpalais wird Baron von Schnabel erschlagen und erstochen aufgefunden. In der Hofburg ist Sisi fassungslos. Der Tote hält ihren Fächer in der Hand. Kurz darauf erhält Sisi anonyme Briefe, die den Ruf der Kaiserin zu ruinieren drohen …

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 379

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

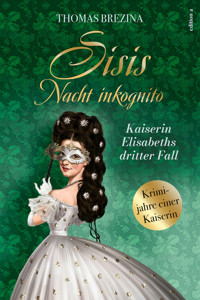

SISIS NACHT INKOGNITO

Thomas Brezina:

Sisis Nacht inkognito

Alle Rechte vorbehalten

© 2023 edition a, Wien

www.edition-a.at

Lektorat: Maximilian Hauptmann

Covergestaltung: Bastian Welzer

Coverillustration: Bernd Ertl

Satz: Anna-Mariya Rakhmankina

Die in diesem Buch zitierten Verse stammen aus dem Gedicht Schattenküsse, Schattenliebe von Heinrich Heine

Gesetzt in der Garamond

Gedruckt in Europa

12345—26252423

ISBN 978-3-99001-689-3

eISBN 978-3-99001-690-9

Inhalt

Mittwoch, 13. Februar 1867

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Donnerstag, 14. Februar 1867

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Freitag, 7. Dezember 1866

Kapitel 15

Dienstag, 18. Dezember 1866

Kapitel 16

Mittwoch, 19. Dezember 1866

Kapitel 17

Montag, 24. Dezember 1866

Kapitel 18

Kapitel 19

Donnerstag, 14. Februar 1867

Kapitel 20

Freitag, 15. Februar 1867

Kapitel 21

Kapitel 22

Kapitel 23

Kapitel 24

Kapitel 25

Kapitel 26

Freitag, 18. Jänner 1867

Kapitel 27

Samstag, 2. Februar 1867

Kapitel 28

Kapitel 29

Freitag, 15. Februar 1867

Kapitel 30

Kapitel 31

Kapitel 32

Samstag, 16. Februar 1867

Kapitel 33

Kapitel 34

Kapitel 35

Kapitel 36

Kapitel 37

Sonntag, 17. Februar 1867

Kapitel 38

Kapitel 39

Kapitel 40

Mittwoch, 20. Februar 1867

Kapitel 41

Kapitel 42

Kapitel 43

Donnerstag, 21. Februar 1867

Kapitel 44

Kapitel 45

Kapitel 46

Kapitel 47

Kapitel 48

Kapitel 49

Kapitel 50

Kapitel 51

Kapitel 52

Kapitel 53

Kapitel 54

Freitag, 22. Februar 1867

Kapitel 55

Kapitel 56

Kapitel 57

Kapitel 58

Kapitel 59

Kapitel 60

Kapitel 61

Kapitel 62

Samstag, 23. Februar 1867

Kapitel 63

Kapitel 64

Kapitel 65

Donnerstag, 13. Dezember 1866

Kapitel 66

Samstag, 23. Februar 1867

Kapitel 67

Kapitel 68

Sonntag, 24. Februar 1867

Kapitel 69

Kapitel 70

Kapitel 71

Kapitel 72

Kapitel 73

Kapitel 74

Kapitel 75

Kapitel 76

Kapitel 77

Kapitel 78

Kapitel 79

Kapitel 80

Kapitel 81

Kapitel 82

Kapitel 83

Montag, 25. Februar 1867

Kapitel 84

Kapitel 85

Kapitel 86

Kapitel 87

Kapitel 88

Donnerstag, 21. März 1867

Kapitel 89

Kapitel 90

Kapitel 91

Kapitel 92

Danksagung

1

»Deine Fantasie geht schon wieder einmal mit dir durch, wie früher, als du noch ein Kind warst«, schalt sich Hofdame Ida im Stillen. Die Kaiserin konnte mit dem, was Ida in der Zeitung gelesen hatte, nichts zu tun haben.

Immer wieder sagte sich Ida das leise vor, während sie die Adlerstiege zu Elisabeths Appartement hinaufging. Ihr Schritt war bedächtiger, nicht so federnd und schnell wie sonst. Sie überlegte fieberhaft, wie sie am taktvollsten vorgehen konnte.

Um Rat fragen konnte sie niemanden am Hof. Es gab zu viele, die Elisabeth noch immer nicht die Achtung entgegenbrachten, die sie als Kaiserin verdiente. Sie wäre für diese Aufgabe weder geeignet, noch wäre sie gewillt, ihre Verpflichtungen ernst zu nehmen. Diese Meinung herrschte selbst in Teilen der kaiserlichen Familie.

Nein, niemand durfte von dem möglichen Zusammenhang erfahren, den Ida entdeckt hatte. Wahrscheinlich ahnte auch niemand außer ihr etwas davon. Als enge Vertraute der Kaiserin wusste Ida mehr als alle anderen.

Als sie den Eingang zu den Gemächern der Kaiserin erreichte, zögerte Ida. Sie öffnete die gefaltete Zeitung, die sie in der Hand trug, blätterte auf Seite drei und starrte auf die Berichte aus dem Wiener Polizeianzeiger. Die Hofdame konnte die Zeilen mittlerweile auswendig, so oft hatte sie sie bereits gelesen. Trotzdem wanderten ihre Augen erneut darüber, als würde sie hoffen, die Wörter hätten sich in der Zwischenzeit zu neuen Sätzen angeordnet.

Ida spürte die Verpflichtung, Elisabeth zu berichten, was in der Zeitung stand, doch fürchtete sie auch die Reaktion der launischen Kaiserin.

In den letzten Wochen schwankte die Stimmung der Kaiserin von fröhlich und schwärmerisch bis unwirsch, verschlossen und niedergeschlagen. Gründe dafür hatte Elisabeth Ida aber nicht anvertraut und Ida hatte auch keine herausfinden können.

Insgeheim quälte sie die Frage, ob Elisabeth vielleicht gegenüber ihrer Frisöse Fanny Feifalik etwas angedeutet haben könnte. Die Feifalik war der Kaiserin jeden Tag so nahe wie sonst kaum jemand. Das Bürsten, Flechten und Hochstecken von Elisabeths Haaren dauerte oft Stunden. Meistens plapperte die Feifalik dabei über den neuesten Tratsch. In Idas Augen war sie eine Person, die weder Sisis Achtung noch das hohe Gehalt verdiente, das sie bezog.

Ida kam ein erschreckender Gedanke: Die Feifalik könnte Elisabeth bereits von dem schrecklichen Vorfall erzählt und sie durch ihre unbedachte Wortwahl aufgeregt haben. Davor musste Ida die Kaiserin schützen.

Ach, wenn sie sich nur irgendjemandem anvertrauen könnte. Sie fühlte sich von der Angelegenheit überfordert.

Nachdem Ida tief eingeatmet hatte, betrat sie gewohnt energisch das Zimmer der Türhüter, wo zwei Mitglieder der Leibgarde vor sich hindösten. Als sie die Hofdame hörten, schreckten sie hoch und nahmen sofort eine stramme Haltung ein.

»Zur Kaiserin«, sagte Ida.

Der größere der beiden Gardisten streckte die Hand nach der Klinke der Tür zum Appartement, um sie für Ida zu öffnen.

Die Hofdame blieb stehen. Prüfend musterte sie die beiden Männer. Sie wusste, dass die Garden aus ihrem Heimatland kamen, und stellte ihre Frage deshalb auf Ungarisch:

»Hat jemand in letzter Zeit versucht, Zutritt zu den Räumen der Kaiserin zu bekommen, den Sie nicht kannten?«

Die Garden wechselten einen kurzen Blick und schüttelten dann ihre Köpfe.

»Sie haben bei meinem Eintreten fast geschlafen«, warf ihnen Ida vor.

Die Männer streckten das Kinn energisch vor, machten aber keine Anstalten, sich zu verteidigen.

»Wenn Sie im Dienst schlafen, kann hier jeder ungesehen vorbei«, setzte Ida fort.

Nun blickte einer der Männer Ida wütend an.

»Sparen Sie sich die Empörung«, sagte die Hofdame unerschrocken. »Denken Sie besser nach, ob es nicht doch vielleicht jemandem gelungen sein könnte.«

Ida sah die Garden stumm an, aber die zwei hielten ihrem vorwurfsvollen Blick stand. Wortlos ging sie schließlich durch die geöffnete Tür. In den Räumen der Kaiserin war es still. Ida hörte nur das Knistern des Stoffes ihres Rocks. Elisabeth hielt sich nicht in einem der Salons auf und war auch nicht in ihrem Wohn- und Schlafzimmer.

»Sie wird ihre Turnübungen machen oder sich eine neue Frisur stecken lassen«, dachte Ida.

Das Toilettenzimmer aber war ebenfalls leer. Verlassen hingen die Ringe, an denen Elisabeth sonst turnte, im Türrahmen. Die Bürsten und Tiegel waren ordentlich auf dem Tisch vor dem Spiegel aufgereiht.

Es war zehn Uhr am Vormittag. Da die Kaiserin keine Ausfahrt erwähnt hatte, war Ida über ihre Abwesenheit erstaunt. Sie beschloss, nach einer Zofe zu suchen, die Auskunft über den Verbleib der Kaiserin geben konnte.

Ein leises Plätschern ließ sie herumfahren. Die Tür zu Elisabeths Badezimmer stand einen Spalt breit offen.

Saß die Kaiserin in der Wanne? Badete sie?

Um diese Zeit?

Unruhig machte Ida ein paar Schritte auf und ab. Es geziemte sich nicht, das Badezimmer ungefragt zu betreten. Wie sollte sie sich verhalten?

Die Tür wurde von innen aufgestoßen und Olga schwebte in das Toilettenzimmer. Auf den ausgestreckten Unterarmen trug sie Elisabeths seidenen Morgenmantel, als wäre er leicht wie eine Feder.

»Melden Sie der Kaiserin, dass ich dringend mit ihr sprechen muss«, verlangte Ida.

Olga, die die Augen auf den Seidenmantel gerichtet hatte, zuckte erschrocken zusammen. Die glatte Seide rutschte von ihren Armen und der Mantel sank wie ein lebloser Körper auf den roten Teppich. Mit einem vorwurfsvollen Blick bückte sich Olga, um ihn aufzuheben. Beim Aufrichten funkelte Zorn in ihren Augen. Obwohl sie im Rang unter Ida stand, zeigte sie ihr gegenüber wenig Respekt.

»Hofdamen laufen nur neben der Kaiserin her, wie ihre Hunde«, hatte Ida sie einmal zu einer anderen Zofe sagen hören. »Ohne uns aber wäre die Kaiserin weder so schön, noch wäre sie bekleidet.«

An diesen Worten war etwas Wahres dran, aber das würde Ida nie zugeben.

»Ich muss der Kaiserin umgehend eine Mitteilung machen«, wiederholte Ida drängend. Sie sprach bewusst laut, in der Hoffnung, Elisabeth würde ihre Stimme hören.

»Ida? Was ist denn? Ich will keine Störung«, rief Elisabeth aus dem Bad.

»Die Kaiserin hat keine Zeit für Sie«, zischte Olga triumphierend.

»Komm in einer Stunde wieder«, befahl Elisabeth.

»Die Kaiserin nimmt ihr Bad in Olivenöl«, erklärte Olga und ließ keinen Zweifel, dass dieses Bad der Kaiserin wichtiger war als jedes Gespräch mit der Hofdame. »Gehen Sie also«, forderte die Zofe Ida auf.

Das Bad war ein Zeremoniell, auf das Elisabeth größten Wert legte. Das Öl, hatte sie Ida erklärt, verlieh ihrer Haut eine lang anhaltende Geschmeidigkeit, die mit keiner Salbe zu erreichen sei. Olga legte den Morgenmantel auf dem Sessel beim Toilettentisch ab und kehrte ins Badezimmer zurück. Mit Nachdruck schloss sie die Tür. Wenn es möglich gewesen wäre, hätte sie Ida die Tür bestimmt gerne vor der Nase zugeknallt.

Die Zeitung in Idas Hand wog schwer wie ein Ziegelstein. Sie musste der Kaiserin von dem Artikel berichten, zu ihrem eigenen Wohl. Doch sie wollte jede Aufregung vermeiden. Und einen Befehl von Elisabeth zu missachten, kam für Ida nicht in Frage. Im Augenblick blieb ihr also nichts anderes übrig, als das Appartement unverrichteter Dinge zu verlassen.

Einen Moment lang war sie versucht, in Elisabeths Schlafzimmer zu gehen und die Schubladen ihres Sekretärs zu öffnen. Ida wusste, dass die Kaiserin darin Dinge aufbewahrte, die ihr am Herzen lagen. Wenn sie ihn darin sehen würde, gab es nichts zu befürchten …

Sie machte einen Schritt, hielt aber sofort wieder inne. Aus dem Schlafzimmer kam eine andere Zofe und brachte einen Schlafrock aus dickem, weichem Stoff, in den Elisabeth nach dem Bad schlüpfen würde.

Die Zofe nickte grüßend, Ida erwiderte den Gruß abwesend. Wie war der Fächer in die Hand des Ermordeten gekommen? Ida hatte ihn trotz der wenigen Worte sofort erkannt: Der Bericht im Polizeianzeiger beschrieb jenen Fächer, der erst kürzlich in den Besitz der Kaiserin gekommen war. Es war nicht irgendein Fächer, den ihr irgendjemand verehrt hatte. Es handelte sich um das Geschenk eines Seelenverwandten, wie Elisabeth ihn bezeichnete.

Verschiedene Möglichkeiten gingen Ida durch den Kopf:

Der Fächer könnte gestohlen worden sein.

Oder es handelte sich um einen Fächer, der dem von Elisabeth zum Verwechseln ähnlich sah.

Vielleicht war alles nur ein dummer Zufall, der Ida in unnötige Aufregung versetzt hatte.

Aber so wirklich überzeugen konnte Ida keine dieser Möglichkeiten. Sie wollte erreichen, dass Elisabeth den Fächer zur Hand nahm und somit jeden Zweifel zerstreute. Ida musste zur eigenen Beruhigung klären, dass kein Zusammenhang zwischen dem Mord, der ganz Wien in Aufregung versetzte, und der Kaiserin von Österreich bestehen konnte.

2

Gräfin Elvira von Trass hielt die eiskalte Hand ihrer Tochter und versuchte sie zu wärmen. Louisa wurde von heftigem Schluchzen geschüttelt.

Der Besitzer der Leichenbestattung warf der Gräfin einen hilfesuchenden Blick zu.

»Willst du dich wieder hinlegen, mein Liebes?«, fragte die Gräfin ihre Tochter.

Louisas Gesicht lag hinter einem schwarzen Schleier verborgen. Die Worte, die sie murmelte, waren unverständlich.

»Louisa, meine Liebe, Dorothee begleitet dich nach oben in dein Zimmer«, entschied die Mutter. Sie griff nach der Glocke und läutete. Die Zofe trat sofort ein. Sie hatte mit großer Wahrscheinlichkeit gelauscht, wie es das Dienstpersonal öfter tat, besonders, wenn große Ereignisse stattgefunden hatten, über die erst wenig bekannt geworden war.

»Durchlaucht haben geläutet?« Dorothee strich nervös ihre weiße Schürze glatt, obwohl keine Falte zu erkennen war. Das Gesicht der Zofe hatte die gleiche Farbe wie der Stoff. Der Schock über die Ermordung des Barons hatte die Dienerschaft tief getroffen.

»Meine Tochter muss sich hinlegen.«

»Nicht in das Schlafzimmer«, flüsterte Louisa in Panik.

»Bringen Sie die Baronin in ihr Malzimmer«, befahl die Gräfin der Zofe. Zu ihrer Tochter sagte sie: »Lege dich auf die Chaiselongue und versuche zu schlafen. Ich lasse den Doktor rufen, damit er dir etwas Beruhigendes bringt.«

Louisa nickte gehorsam. Dorothee war sofort zur Stelle, half ihr auf und stützte die junge Frau auf dem Weg aus dem Salon.

Voll Sorge blickte ihr die Gräfin nach.

Das Palais, das erst kurz vor der Hochzeit ihrer Tochter mit dem Baron fertiggestellt worden war, schien schlagartig jeden Glanz verloren zu haben. Über den teuren Möbeln, den schweren dunkelgrünen Samtvorhängen, den Lüstern und Kerzenhaltern lag eine düstere Traurigkeit.

In einer Ecke des Salons stand der schwarze Bösendorfer Flügel, den Louisa als Geschenk zur Vermählung bekommen hatte. Sie war musisch sehr begabt, Klavierspielen und Malen zählten zu ihren Leidenschaften.

Es war erst wenige Wochen her, als Louisa zu Weihnachten Stille Nacht, Heilige Nacht am Klavier gespielt hatte. Sie hatte die Melodie des einfachen Liedes kunstvoll ausgestaltet und variiert und dem Weihnachtsabend damit eine besondere Stimmung verliehen. So jedenfalls hatte es ihre Mutter empfunden. Ihr Schwiegersohn, der Baron, war auf dem petrolgrünen Ledersofa gesessen, auf dem nun der Bestatter unruhig wetzte. Adolf von Schnabel hatte seinen Arm auf die seitliche Lehne gestützt und ein Glas Cognac in der anderen Hand gehalten. Während Louisa spielte, hatte er das goldbraune Getränk im Glas kreisen lassen und immer wieder versonnen einen Schluck genommen.

In den wenigen Jahren, in denen Louisa und Adolf verheiratet waren, war sie ohne ersichtlichen Grund in eine Niedergeschlagenheit verfallen, die ihren Hausarzt Doktor Jost zu dem Rat veranlasste, sie solle eine Reise in den Süden unternehmen. Man wählte Madeira als Ziel, wo ihre Tochter im vergangenen Jahr drei Monate verbracht hatte.

Zurückgekehrt war Louisa Ende November, mit einer gesunden, rosigen Frische im Gesicht, die die Gräfin bei ihr lange vermisst hatte.

Sie war zuerst vergnügt gewesen, ganz das fröhliche und herzliche Mädchen, das die Gräfin so liebte. Im Laufe der nächsten Wochen aber hatte sich wieder die Melancholie eingestellt, so als wäre Louisa nie fortgewesen.

Ein zaghaftes Räuspern riss die Gräfin aus ihren Gedanken. Sie wandte sich dem Mann zu, der ihr gegenüber auf der Kante des Sofas kauerte und seinen schwarzen Zylinder nervös auf den Knien drehte.

»Wenn ich unsere Dienste kurz vorstellen darf: Meine Familie handelt seit fast fünfzig Jahren mit Trauerwaren und Aufbahrungsgegenständen. Vor einem Jahr und einem Monat hat mein Vater die Bewilligung zur Unternehmensgründung für Leichenkondukte außerhalb der Kirche erhalten. Es handelt sich um das erste Unternehmen dieser Art in Wien und in Österreich. Klabaust und Sohn.« Der Mann, der nicht älter als zwanzig Jahre sein konnte, deutete eine kleine Verneigung an: »Ich bin der Sohn.«

»Darauf hätte er nicht hinweisen müssen«, dachte die Gräfin.

»Man hat Sie mir empfohlen. Für das Begräbnis meines Schwiegersohnes«, entgegnete ihm die Gräfin.

»Eine Ehre für uns«, beeilte sich Klabaust junior zu versichern. »Der Baron war so ein edler Mann und so großzügig gegenüber den Armen. Die Nachrufe waren ergreifend. Für ihn kommt nur ein Begräbnis erster Klasse in Frage.«

»Und das wäre…?«, hakte sie nach.

»Mein Vater hat sofort gesagt, für einen so angesehenen Mann wie den Baron Adolf von Schnabel muss es ein Begräbnis erster Klasse sein. Der Leichenwagen wird von vier Rappen gezogen, der Sarg ist aus Eiche mit Messingbeschlägen.«

»Ich verstehe.«

»Wir bieten sechs verschiedene Klassen an«, plapperte der junge Klabaust weiter.

»Was wäre dann die sechste Klasse?«, wollte Elvira wissen.

»Ein unpolierter Buchensarg, nur mit den nötigsten Einlagen versehen und die Bestattung findet ohne Trauerfeier statt.«

»Ein Begräbnis für einfachere Menschen also.«

Der Bestatter überging den Einwurf und las in einem schwarzen Notizbuch nach, bevor er die nächste Frage stellte.

»Wünscht die Familie eine offene Aufbahrung?«

Die Gräfin runzelte die Stirn. »Ist Ihnen nicht bekannt, wie Adolf ums Leben gekommen ist?«

»Natürlich. Ganz Wien redet über die Grausamkeit des Verbrechens«, räumte Klabaust junior hastig ein. »Wir verfügen aber über die neuesten Methoden der Thanatopraxie.«

»Sie müssen mein Unwissen verzeihen«, sagte die Gräfin ein wenig gereizt.

»Dabei handelt es sich um die Wiederherstellung, Rekonstruktion und Restaurierung des Gesichts des Verstorbenen«, erklärte Klabaust begeisterter, als es dem Anlass angemessen war. »Wir beschäftigen wahre Künstler auf diesem Gebiet. Die Gattin eines Verstorbenen, der erst Tage nach seinem Ertrinken aus der Donau gezogen werden konnte, hat uns versichert, ihr Mann hätte im Sarg besser ausgesehen als zu Lebzeiten.«

»Ich denke, der Sarg sollte geschlossen bleiben«, erwiderte die Gräfin und zwang sich zur Beherrschung über das taktlose Verhalten des Burschen.

»Wie Durchlaucht wünschen.«

»Die Beisetzung soll in der Gruft der Familie Schnabel auf dem St. Marxer Friedhof erfolgen.«

»Selbstverständlich. Ich werde mit meinem Vater den genauen Ablauf besprechen und darf dann Ihrer Durchlaucht die Pläne erläutern.«

»Tun Sie das.« Die Gräfin gab Klabaust mit einem Nicken zu verstehen, dass es Zeit war zu gehen. Er stand auf und verneigte sich steif.

»Darf ich Sie bitten, Ihrer Frau Tochter noch einmal mein tiefes Mitgefühl auszudrücken …«

»Danke«, unterbrach ihn die Gräfin.

Klabaust bemerkte den unwirschen Unterton in ihrer Stimme nicht und redete einfach weiter.

»Sie werden mit der Verabschiedung im höchsten Maße zufrieden sein.«

Die Gräfin schüttelte heftig die kleine Glocke, mit der sie das Personal zu rufen pflegte.

»Durchlaucht.« Karl List, der Kammerdiener von Baron von Schnabel, tauchte in der Tür auf.

Sie musste ihm keinen Auftrag erteilen, er wusste mit einem Blick, was zu tun war.

»Folgen Sie mir!« List trat neben den Bestatter. Als sich dieser nicht sofort in Bewegung versetzte, gab er ihm einen unauffälligen Stoß in den Rücken. Als der junge Bestatter und der Kammerdiener den Salon endlich verlassen hatten, atmete Elvira erleichtert aus.

Minuten später kehrte List zurück. Sein kantiges Gesicht glich einer Maske, die Elvira nie hatte deuten können. Oberlippenbart und Backenbart waren von einem tiefen Schwarz und immer sorgfältig gestutzt und geölt. Die Augen lagen unter buschigen Brauen und trotz der Fürsorglichkeit des Dieners empfand Elvira sie als kalt.

»Haben Durchlaucht noch Wünsche?«

»Ist die Tür zur Bibliothek repariert worden?«

»Noch nicht. Der Tischler will morgen wiederkommen und den Schaden provisorisch beseitigen.«

»Gut.« Das zersplitterte Holz erinnerte mit aller Brutalität an die fürchterliche Tat, die sich hinter dieser Tür ereignet hatte. Der Anblick war schon für Elvira schwer zu ertragen, wie schlimm musste er dann für ihre Tochter sein?

»Wird Durchlaucht uns noch länger beehren? Dann würde ich die Köchin mit Vorschlägen für die Mahlzeiten schicken«, unterbrach List ihre Gedanken.

»Ich warte, bis meine Tochter wieder wach ist und nehme sie dann nach Hietzing mit«, antwortete die Gräfin. »Unter keinen Umständen kann sie hierbleiben.«

»Sehr wohl.« Der Kammerdiener stand stumm und abwartend da.

»Haben Sie Doktor Jost verständigt?«, fragte Elvira.

»Der Hausdiener ist gerade unterwegs zu ihm. Ich melde, wenn der Doktor eingetroffen ist.«

»Gut. Das ist im Moment alles.«

Elvira erhob sich und der Kammerdiener trat von der Tür weg. Sie schritt an der Balustrade aus Marmor entlang und warf einen kurzen Blick hinunter in den prächtigen Stiegenaufgang. Er war vermutlich größer als die meisten Treppenaufgänge in Schlössern und nahm einen ziemlich großen Teil des Palais ein.

Die Zimmer ihrer Tochter lagen im linken Flügel. Außer dem Schlafzimmer gab es ein Ankleidezimmer, ein Badezimmer, einen Kleinen und einen Großen Salon, ein japanisches Zimmer, das die Gräfin persönlich eingerichtet hatte, und ein Zimmer, in das sich Louisa zum Malen zurückzog. Vorsichtig, damit die Tür keine Geräusche machte, drückte Elvira die Klinke nieder. Das Zimmer war groß mit hohen Fenstern, die nach Süden ausgerichtet waren. So bekam Louisa beim Malen das beste Licht.

An diesem Tag waren die schweren Vorhänge bis auf einen schmalen Spalt zugezogen. Louisa lag auf einer Chaiselongue, ein Kissen unter ihrem Kopf und eines unter ihren Füßen.

»Dorothee hätte Louisa die Schnürschuhe wirklich ausziehen können«, dachte die Gräfin verärgert.

Auf dem Weg zur Chaiselongue kam sie an dem Tisch vorbei, auf dem Louisa einige Aquarelle ausgebreitet hatte, die sie auf Madeira gemalt hatte. Blumen, die im Herbst auf Madeira blühten und idyllische Ausblicke auf das Meer von den Levadas aus. Louisa hatte ihrer Mutter erklärt, dass man so die Rinnen in den Bergen nannte, in denen das Wasser gesammelt und ins Tal geleitet wurde.

Die Zeit auf der Insel hatte Louisa neue Kraft für ihr Leben gegeben. Sie wäre gerne über Weihnachten geblieben, aber das hatte ihr Gemahl abgelehnt. Er wollte sie wieder bei sich in Wien haben. Behutsam zog die Gräfin den Rand der Wolldecke hoch, mit der Dorothee ihre Tochter zugedeckt hatte. Der Raum war trotz der winterlichen Temperaturen angenehm warm beheizt, Louisa aber fror dennoch oft. Die Gräfin schlug Louisas schwarzen Schleier zurück und küsste sie sanft auf die Stirn. Ihr Porzellanteint schimmerte hell.

»Mein Engel«, dachte die Gräfin liebevoll.

Louisas Schlaf war tief. Kein Wunder bei der Erschöpfung, die der Schock über den toten Gatten ausgelöst hatte.

Die junge Frau bewegte sich und rollte ein wenig zur offenen Seite der Chaiselongue. Dabei fiel ein kleines Buch zu Boden, das Louisa unter der Decke festgehalten haben musste. Die Gräfin bückte sich und hob es auf. Auf dem Einband aus dunkelblauem Leder war kein Titel gedruckt.

Elvira schlug das Buch auf und erkannte auf den ersten Seiten sofort die Handschrift ihrer Tochter.

Einen Moment lang zögerte sie. War es einer Mutter erlaubt, aus Sorge im Tagebuch ihrer Tochter zu lesen? Hastig blätterte Elvira durch das Buch. Ein rotes Seidenband lag zwischen den letzten beiden Seiten, auf denen Louisa etwas eingetragen hatte.

Die Eintragung war am Montag gemacht worden und bestand nur aus einem einzigen Satz.

3

Martin Stutz zog die Petroleumlampe auf seinem Schreibtisch näher zu sich. Er hasste das Zimmer, in dem es selbst an Sommertagen nie richtig hell wurde. Nun aber, mitten im Winter, benötigte er von Dienstantritt bis Dienstschluss eine Lampe.

Weil das Dokument, das vor ihm lag, wichtig war, holte er sich aus dem Nebenzimmer noch eine zweite Petroleumlampe, entzündete den Docht und stellte sie neben die erste. Er wollte schon zu lesen beginnen, hielt aber inne und schob die Lampen etwas weiter auseinander.

Sie standen nun genau an der linken und rechten oberen Ecke des Blattes. Auch damit war er noch nicht zufrieden, deshalb schob er sie wieder etwas auseinander.

Nachdem er den Aufbau erneut überprüft hatte, fing er endlich mit dem Lesen an. Bereits nach der ersten Zeile brach er ab, um Tintenfass und Feder aus der Lade seines einfachen Schreibtisches zu nehmen. Falls etwas im Bericht auszubessern war, wollte er es umgehend tun. Er rechnete nicht mit Fehlern, da er normalerweise keine machte. Aber er wollte so sorgfältig wie möglich vorgehen.

Die Tür wurde aufgerissen und ein Mann steckte den Kopf herein.

Martin wusste nicht einmal seinen Vornamen, da er ihn immer nur Lechner nannte.

»Oberkommissär Fruhstuck verlangt deinen ausführlichen Bericht über den Ringstraßen-Mord. Er hofft, du weißt bereits mehr zu berichten als gestern.«

»Ich bringe ihn in Kürze.«

»Er will ihn jetzt.«

»In Kürze«, entgegnete Martin scharf. Bissig fügte er hinzu: »Ich muss erst kontrollieren, wie viele Fehler du beim Diktat gemacht hast.«

Der Polizeiagent, sommersprossig und mit einem Seitenscheitel wie mit dem Lineal gezogen, zuckte zurück. Er sah nicht nur aus wie ein Gymnasiast, er benahm sich auch so.

Mit der Hand deutete Martin dem Polizeiagenten, zu verschwinden und die Tür hinter sich zu schließen. Nachdem die Tür ins Schloss gefallen war, konnte Stutz endlich mit dem Lesen beginnen.

Montag, 11. Februar 1867

Um 9.34 Uhr erstattete Adele Sand (geboren 1831) im Wachzimmer nächst der Hofburg Meldung über eine Gewalttat im Palais von Baron Adolf von Schnabel. Die Verständigung der Polizeioberdirektion erfolgte um 10.12 Uhr durch einen Polizeiagenten des Wachzimmers.

Als Kommissär wurde ich, Martin Stutz, eingesetzt. In Begleitung von vier Polizeiagenten habe ich mich umgehend zum Palais Schnabel begeben.

An der Einfahrt wurde ich von Karl List (geb. 1827) erwartet. Er steht als Kammerdiener im Dienst des Baron von Schnabel und führte mich in die Beletage zu der Bibliothek, in der der Tote gefunden worden war.

Die Tür (Doppelflügel) wies deutliche Spuren eines gewaltsamen Eindringens auf und stand offen.

Außer einem Schreibtisch mit Ledersessel, ist der Raum mit einem Sofa und zwei hohen Armsesseln möbliert, arrangiert für eine Unterredung zwischen zwei oder drei Personen.

In einem Regal bewahrte der Baron Bücher auf. Ein Regalbrett war für eine Sammlung kleiner Bronzefiguren reserviert. Der grünen Patina nach handelt es sich möglicherweise um antike Stücke, alle mit einem Marmorsockel.

Adolf von Schnabel (geb. 1805) befand sich auf dem linken Ende des Sofas in einer halb sitzenden, halb liegenden Position. Der Oberkörper ruhte auf der Lehne, der rechte Fuß berührte den Boden.

Das Opfer trug einen Hausmantel über einem weißen Hemd ohne Kragen und einer grauen Hose. Der Mantel war mit einer Kordel zugebunden. Eine dünne Blutspur auf dem Stoff gab Hinweis auf eine Verletzung an der Brust. Es konnte eine zwei Zentimeter lange Stichwunde festgestellt werden. Das Blut war getrocknet.

Der kahle Teil des Schädels wies eine tiefe Schlagverletzung auf, Blutspuren waren auf dem Boden allerdings nicht festzustellen.

Der anwesende Hausarzt Dr. Franz Jost vermutet den Zeitpunkt der Tat irgendwann in der Nacht von Sonntag auf Montag, mindestens acht Stunden vor dem Auffinden der Leiche um 9.20 Uhr.

Während zwei der Polizeiagenten den Raum nach möglichen Gegenständen absuchten, mit denen Stich und Schlag ausgeführt worden sein konnten, begann ich mit einer näheren Begutachtung des Ermordeten. Zwischen seinem Körper und der Lehne des Sofas lag ein Glas mit dem Rest einer braunen Flüssigkeit. Dem Geruch nach handelte es sich um Cognac.

Eine Flasche Cognac aus dem Hause Croizet stand auf dem Schreibtisch. Aus der Flasche fehlte ungefähr ein Drittel des Inhalts.

Trotz erweiterter Suche vor der Bibliothek, in den Gängen und den anderen Räumen des Flügels (Kartenzimmer, Rauchzimmer, Billardzimmer, Kleiner Salon, Großer Salon und dem Ballsaal) konnte weder eine Stichwaffe noch ein Gegenstand gefunden werden, die mit dem Mord in Verbindung gebracht werden konnten.

Auffällig war der Fächer, den der Ermordete in der linken Hand hielt. Es handelt sich um ein Modell aus dünnem Bambus mit hellblauer Seide bespannt, auf die zwei Schwäne gemalt sind, deren Hälse sich ineinander verschlingen.

Sie tun das auf eine Weise, die bei echten Tieren nicht möglich wäre. Die Malerei ist am rechten Rand mit den BuchstabenD Lsigniert. Außerdem ist der Fächer miteiner Inschrift unter den Schwänen versehen. Sie lautet:In Verbundenheit der Seelen

Die Öse und der Ring, mit denen der Fächer an einer Kette befestigt werden kann, sind aus Gold.

Der Kammerdiener gibt an, den Fächer nie zuvor im Haus gesehen zu haben. Er wisse nicht, wie und wieso er in die Hand des Hausherrn gelangt sei.

Laut Karl List schien in der Bibliothek nichts zu fehlen. Er kontrollierte in meiner Gegenwart die Laden des Schreibtisches, die nicht abgesperrt waren. In der linken oberen Lade befanden sich 2.000 Gulden, in den anderen Laden zwei goldene Taschenuhren, Briefpapier, Pläne und Dokumente über die Bauarbeiten des Palais und ein Revolver der Firma Smith & Wesson, Modell 1 ½.

Da auch aus den anderen Räumlichkeiten des Palais scheinbar nichts entwendet wurde, scheidet der Verdacht auf einen Raubmord aus.

Die Untersuchung wurde auf die Räumlichkeiten der Baronin Louisa von Schnabel ausgeweitet. Laut Aussage der Zofe Dorothee Liebing fehlte auch dort auf den ersten Blick nichts.

Zum Zeitpunkt der Tat, ich gehe nach Aussage von Dr. Jost von der Nacht von Sonntag auf Montag aus, befanden sich folgende Personen des Personals im Palais:

Karl List, Kammerdiener

Adele Sand, Köchin

Dorothee Liebing, Zofe der Baronin von Schnabel

Die drei Bediensteten gaben an, sich nach neun Uhr in ihren Zimmern in der Mansarde des Gebäudes befunden und geschlafen zu haben.

Sowohl die Einfahrt als auch die Türen und Tore der drei Zugänge zum Haus waren versperrt. Karl List hatte das selbst überprüft.

Besucher wurden weder erwartet, noch hatte jemand unangemeldet vorgesprochen.

Laut Karl List war der Baron allein in der Beletage. Der Baron nannte solche Abende, wie er sie immer wieder verbrachte, seine »wohl verdienten Herrenabende«.

Baronin Louisa von Schnabel verbrachte die Nacht bei ihrer Großtante Fürstin Greta von Schrattbach in Baden und kehrte erst am Montag kurz nach Mittag in das Palais zurück.

Der Schock über den Tod ihres Gatten löste bei ihr einen Schwächeanfall aus.

Herauszustreichen ist ein letztes Detail, für das es bisher keine Erklärung gibt: Die Bibliothek war in der Früh versperrt, als der Kammerdiener nach dem Baron suchte. Von Schnabel hatte sein Bett nicht benutzt und auch nicht nach List geläutet.

Als der Baron nirgends auffindbar war, wollte der Kammerdiener in der Bibliothek nachsehen. Trotz Klopfen und Rufen erhielt er keine Reaktion seines Herren. Der Schlüssel steckte innen, wie er erkennen konnte. Aus Sorge um die Gesundheit des Barons brach er die Tür gewaltsam auf und fand von Schnabel tot auf demSofa vor. Da die Bibliothek über keinen weiteren Ausgang verfügt und sich im zweiten Stock befindet, ist eine Flucht des Täters durch ein Fenster ausgeschlossen.

Dazu kommt, dass alle Fenster verriegelt waren. Wie der Täter den Raum von innen verriegeln und trotzdem entkommen konnte, bedarf weiterer Untersuchungen. Schlüssel zur Bibliothek besaß, laut dem Kammerdiener, nur der Baron.

Der Ermordete wurde Opfer einer doppelten Gewalttat. Der Körper des Toten wurde an die Gerichtsmedizin übergeben. Ein Untersuchungsergebnis liegt noch nicht vor.

Die Befragung der Hausangestellten, eine weitere Untersuchung des Tatortes und eine Untersuchung der Hintergründe, wieso Adolf von Schnabel ermordet wurde, werden in den folgenden Tagen durchgeführt.

Martin StutzKommissär

Martin lehnte sich zurück.

Er hatte, wie er fand, erstklassige Arbeit geleistet. Hoffentlich sahen das seine Vorgesetzten auch so, damit er endlich auf eine Beförderung hoffen konnte. Für seine Begriffe war eine solche längst überfällig.

4

»Wollen die Ofenheizer mich rösten?«, beschwerte sich Sisi. Sie stand vor einem hohen Spiegel und sah zu, wie Olga sie mit Unterstützung von zwei anderen Zofen ankleidete.

Olga warf einen Blick zu dem hohen, weiß und gold verzierten Holzofen in der Ecke. Zu einer der jüngeren Zofen sagte sie: »Geh und sag, die Kaiserin wünscht nicht so viel Wärme.«

Das schüchterne Mädchen knickste und eilte durch eine Tapetentür in den Dienstbotengang. Die Öfen wurden alle auf der anderen Seite der Mauer befeuert, um die Hoheiten in ihren Räumlichkeiten nicht zu stören.

»Die Majestät ist empört, weil sie schwitzt. Hört’s auf, den Ofen zu stopfen!«, drang die Stimme der jungen Zofe gedämpft durch die Wand.

Eine männliche Stimme brummte unwillig: »Den anderen ist zu kalt, ihr ist zu heiß.«

»Geht’s, bringt’s das Holz zu einem anderen Ofen!«, ordnete die Zofe an.

Sisi hörte die Schritte und das Schnaufen des Holzträgers und des Ofenheizers, als sie sich in Bewegung setzten.

Eine Zofe brachte schwarze Schnürstiefel mit leicht erhöhten Absätzen, die Sisi am Vortag ausgewählt hatte. Kniend half die Zofe Sisi beim Hineinsteigen und schnürte ihr sorgfältig die Schuhe.

»Die blauen Schuhe von gestern trage ich ein weiteres Mal. Stellen Sie sie in den Kasten«, befahl Sisi Olga.

Die Lippen der Zofe wurden missbilligenden dünn. Sisi wusste, dass es sich für eine Kaiserin nicht schickte, Schuhe ein zweites Mal zu tragen, doch das war ihr egal, wie vieles andere auch, das das steife Hofprotokoll von ihr verlangte.

»Sehr wohl, Majestät«, sagte Olga.

Im Spiegel betrachtete sich Sisi kritisch. Rock und Oberteil ihres Kleides waren aus dunkelblauem Samt, die Taille wie immer eng geschnürt. Die Zofe hielt ihr eine Jacke im gleichen Farbton hin, damit Sisi hineinschlüpfen konnte. Die Enge des Mieders und der Ärmel des Kleides machten es nicht einfach.

Olga trat hinter die Kaiserin und blickte über ihre Schulter in den Spiegel. Sie zupfte Saum und Revers der Jacke zurecht, damit die schwarzen Borten waagerecht und senkrecht ausgerichtet waren.

Eine warme Pelzkappe wurde nun gebracht, aber Sisi lehnte ab. »Ich fahre erst später los. Die Kappe kann warten.« Sie spähte über die Zofen hinweg in den Toilettenraum. »Ist die Feifalik nicht hier?«

Olga holte Luft und antwortete dann in einem etwas zu süßen Tonfall: »Sie müsse etwas besorgen und wäre in Kürze zurück, hat sie gesagt.«

»Ja eben, sie sollte etwas für mich besorgen. Aber wieso dauert das so lange?« Sisi scheuchte die Zofen mit ungeduldigen Gesten von sich weg.

»Soll ich nach ihr suchen lassen?«, fragte Olga.

»Wenn die Feifalik zurückkommt, möge sie auf der Stelle zu mir kommen.« In ihrer aufrechten Haltung, den Kopf nach oben gereckt, schritt die Kaiserin durch die Räume ihres Appartements in den Kleinen Salon. Dort stellte sie sich ans Fenster und sah hinunter in den Hof. Zwei Mitglieder des Militärs, erkennbar an ihren Uniformen, waren sicherlich unterwegs zu einer Unterredung mit dem Kaiser. Männer in schwarzen Mänteln eilten dahin, die Krägen aufgestellt.

Der Himmel war von einem winterlichen Grau, das auf die Stimmung drückte. Elisabeth war trotzdem von einer ungewohnten Beschwingtheit.

Ungeduldig trommelte sie mit den Fingern an den weißen Rahmen des Fensters. Am Klappern der Ofentür in der Wand war zu erkennen, dass der Heizer nun hier tätig war.

»Nein! Nicht nachlegen!«, rief Sisi ungehalten. Sie liebte kühle bis kalte Raumtemperaturen und war außerdem an diesem Tag von einer Wärme erfüllt, die mit ihrer Aufregung zu tun hatte.

Endlich das ersehnte Klopfen.

»Komm schnell herein!« Sisi konnte sich vor Ungeduld kaum halten.

Die Tür wurde mit Schwung geöffnet und Ida rauschte in den Salon.

»Du!« Die Enttäuschung in Sisis Stimme war nicht zu überhören. Sie bemerkte Idas betroffene Reaktion, hatte aber keine Zeit, sich darum zu kümmern.

»Elisabeth, ich … ich muss … ich habe …«

»Was stotterst du so herum?«, fuhr Sisi sie an.

Ida wich einen Schritt zurück. Sie wirkte verlegen. »Du weißt, ich bin dir immer zu Diensten und …«

»Komm zur Sache«, sagte Elisabeth.

Die Kaiserin ließ sich auf das Sofa sinken und arrangierte die Falten ihres Rockes. Ida spielte mit dem Beutel an ihrem Handgelenk, ein Zeichen für ihre Nervosität.

Bestimmt will sie um Erlaubnis bitten, ihre Familie zu besuchen, dachte Elisabeth.

»Ich möchte dir etwas zur Kenntnis bringen, das ich heute morgen in der Zeitung gelesen habe«, sagte ihre Hofdame.

So umständlich redete Ida normalerweise nicht. Elisabeth kannte sie als direkte Person.

»Sag endlich, was du zu sagen hast. Ich habe Erledigungen, die auf mich warten.«

»Erledigungen?« Ida blickte vor sich in die Luft, als stünden dort die Termine der Kaiserin für diesen Tag. »Habe ich auf eine Verpflichtung vergessen? Oder gibt es etwas, das ich für dich tun kann?«

»Weder noch. Es ist etwas Persönliches«, erwiderte Elisabeth knapp.

Ida war anzumerken, wie sehr sie diese Worte kränkten. Doch Elisabeth konnte keine Gedanken an ihre Hofdame verschwenden.

Sie hatte Wichtigeres im Kopf. Wenn die Feifalik zurückkehrte, durfte Ida nicht stören. Sie schätzte ihre Hofdame, aber in letzter Zeit waren Sisi vor allem die Dienste und die Verbundenheit von Fanny Feifalik wertvoll gewesen, und das nicht nur als begnadete Frisöse.

Ida öffnete ihren Handbeutel und stocherte mit spitzen Fingern darin herum.

»Ida, komm später wieder. Heute Abend oder morgen!«

»Aber Elisabeth …«

Es klopfte einmal kurz an der Tür und jemand trat ein, ohne eine Antwort abzuwarten.

Endlich! Es war Fanny Feifalik, die Wangen rot von der Kälte und bestimmt auch vom Laufen. Hinter Idas Rücken hielt sie einen Umschlag in die Höhe. Mit einem warnenden Blick veranlasste Elisabeth sie, ihn sofort wegzustecken.

»Majestät.« Die Feifalik deutete einen Knicks an.

Ida drehte sich um und starrte die Frisöse stumm an.

»Wie gesagt, heute Abend oder morgen.« Elisabeths Tonfall ließ keinen Zweifel daran, dass sie wünschte, allein gelassen zu werden. Sie sah, wie Ida den Mund erneut öffnete.

»Komm Fanny, ich bin mit der Frisur noch nicht zufrieden«, verkündete Elisabeth, erhob sich und rauschte aus dem Salon. Die Feifalik folgte ihr dicht auf den Fersen.

Elisabeth konnte Idas Blick im Rücken spüren. Bestimmt trug sie den gleichen enttäuschten Gesichtsausdruck wie Sisis Hund, wenn sie das Appartement verließ und ihn zurückließ.

»Ach, du gute, ahnungslose Ida«, dachte sie.

5

Kaiser Franz Josef betrachtete den Stapel an Akten, den die Sekretäre auf der linken Seite seines Schreibtisches aufgebaut hatten. Er schien niemals kleiner zu werden. Wann immer Franz Josef ein Papier vom Stapel nahm und nach dem Lesen oder Unterschreiben zu seiner Rechten ablegte, waren zwei neue und dickere Akten auf dem linken Stapel dazugekommen. Jedenfalls kam ihm das so vor.

Er griff nach der Petroleumlampe und drehte den Docht etwas höher, damit der Lichtschein heller wurde. Nachdem er sich die Augen gerieben hatte, zog er sein Bonjourl enger.

Bonjourl. Der Name passte zu dem langen Hausmantel, der ihn an Wintertagen beim Sitzen wärmte.

Das nächste Schreiben kam von einem Mann, der erst unlängst ein Grundstück gegenüber der neuen Oper erworben hatte, die sich gerade im Bau befand. Der Kaiser erinnerte sich an den Namen Ballatusch, weil durch den Kauf ein beträchtlicher Betrag in die Kassa des Stadterweiterungsfonds gelangt war. Ballatusch, so hatte man ihm berichtet, hätte sogar mehr als den ohnehin schon exorbitanten Preis für das Grundstück bezahlt, auf dem nun sein Palais entstand.

Wie war der Mann zu seinem Reichtum gekommen?

War es durch den Getreidehandel gewesen?

Man hatte Franz Josef darüber unterrichtet, aber er hatte es wieder vergessen.

Ballatusch schrieb seiner Majestät, wie untertänig er stets zu Diensten stünde und immer stehen werde. Er ließ in dem Brief anklingen, dass er für das neue Krankenhaus, das in Wien geplant war, gerne eine Unterstützung leisten würde. Sein Angebot umfasste den Bau von drei Pavillons für die Bettenstationen.

Der Brief endete mit der Bitte, ob der Kaiser in Erwägung ziehen könne, ihn dafür in den Stand eines Barons zu heben.

Die Spende erschien Franz Josef angemessen. Er unterzeichnete das Gesuch mit dem Wort

Eine Uhr schlug in feinen hohen Tönen. Elf Schläge und drei Doppelschläge. Viertel vor elf Uhr. Noch eine Viertelstunde bis zum zweiten Frühstück, danach stand der Besuch der nach ihm benannten Franz-Josef-Kaserne auf dem Programm, der einzige Tagespunkt, dem Franz Josef freudig entgegenblickte.

Als er nach der nächsten Akte griff, wanderte sein Blick auf das Portrait von Elisabeth. »Im Morgenlicht« hatte es der Maler Franz Xaver Winterhalter betitelt. Es zeigte Sisi in einem weißen Schlafgewand, die langen Haare offen und nach vorne gebürstet und zu einem lockeren Knoten zusammengebunden. Dieses Lächeln. Was für ein liebes Lächeln Sisi damals doch hatte. Ihr Ausdruck war unbeschwert und unbelastet gewesen, kein Mädchen mehr, sondern eine wunderschöne Frau.

»Ach Sisi«, murmelte Franz Josef. Seine Augen wanderten von den Händen seiner Frau, die sie in die weiten Ärmel des Gewandes gesteckt hatte, nach oben über ihren Hals, ihr Kinn, ihre fein geschnittene Nase, über das zarte Rot auf ihren Wangen, zu ihren Augen und dem Ansatz ihre dunkelbraunen Haare, auf deren Kraft und Länge sie so stolz war.

Was hätte Franz Josef gegeben, wenn zwischen Sisi und ihm wieder alles so wäre wie damals, als sie einander in Bad Ischl zum ersten Mal begegnet waren. Die Begegnung war von seiner Mutter, Erzherzogin Sophie, und ihrer Schwester Ludovika, Elisabeths Mutter, arrangiert worden. Eigentlich war Sisis ältere Schwester Helene für ihn vorgesehen gewesen. Sie war seit ihrer Kindheit zur Kaiserin erzogen worden, während Sisi in Drang nach Unabhängigkeit und Freiheit ihrem Vater Max nachgeriet.

Warnend hatte Franz Josefs Mutter ihm erzählt, dass Sisi als Mädchen gerne am Trapez turnte, wie ihre Brüder und Cousins. Ihr Vater hatte es im Hof von Schloss Possenhofen aufhängen lassen. Niemand schwang sich so ungestüm und furchtlos durch die Luft wie Sisi. Eines Tages war sie herabgestürzt. Man hatte um ihr Leben gefürchtet, doch hatte sie von dem Sturz keine Folgen davongetragen. Sie schien in ihrer Wildheit unverwundbar.

Franz Josef fühlte in sich noch immer die Zuneigung, die er damals für Elisabeth gespürt hatte, als sie gemeinsam durch Bad Ischl spaziert waren. Seine Mutter war gegen die Heirat gewesen, doch er hatte sich durchgesetzt. Die Blicke und manche Bemerkungen der Erzherzogin erinnerten ihn immer wieder daran, dass sie schon damals die Ehe missbilligte und ihre Ablehnung seit der Hochzeit nur noch gewachsen war.

»Wie seltsam«, dachte Franz Josef. Ihm schien, dass sich selbst auf dem Gemälde, das ihm so teuer war und die Tage verschönerte, ein Schatten über Sisis Gesicht gelegt hatte.

Für diesen Abend nahm er sich vor, wieder an Sisis Schlafzimmertür zu klopfen. Hoffentlich ließ sie ihn ein. Er sehnte sich nach ihr. Aber beruhte diese Sehnsucht noch auf Gegenseitigkeit? Franz Josef hatte Sorge über die Antwort auf diese Frage.

Sein privater Sekretär Benedikt Steindl betrat das Arbeitszimmer. Er verneigte sich steif. Benedikt war der Sohn einer Militärsfamilie, die den Habsburgern immer treu ergeben gewesen war. Auf Bitten seines Vaters war er in die Dienste des Kaisers aufgenommen worden.

Sein voriger Sekretär war in die Armee zurückgekehrt und, wie so viele andere, in der Schlacht bei Königgrätz gegen die Preußen gefallen. Benedikt, der damals als seine rechte Hand fungierte, war in der Hierarchie der Kanzlei aufgestiegen und nun ausschließlich für Franz Josef tätig und ständig in seiner Nähe.

»Haben Sie etwas zu melden, Steindl?« Franz Josef erlaubte sich selten, untertags seinen Gedanken nachzuhängen, wie er es gerade getan hatte. Er fühlte sich ertappt und gleichzeitig in seinen Überlegungen gestört, die ausnahmsweise einmal nicht mit seiner Pflicht, sondern mit seinen Gefühlen zu tun hatten.

»Majestät, die Abfahrt Eurer Kutsche steht bevor und Majestät wollen doch vorher sicherlich noch das zweite Frühstück zu sich nehmen.«

Der Kaiser drehte sich zu der kleinen Standuhr aus poliertem Messing auf seinem Schreibtisch. Sie hatte die Form eines Turmes mit kleiner Kuppel und auf jeder der vier Seiten ein Ziffernblatt. Franz Josef aß jeden Tag pünktlich um elf Uhr seine Mahlzeit. Bis dahin waren es noch sieben Minuten. Ungehalten deutete er auf die Uhr. Sonst schätzte er die ruhige und präzise Art seines Sekretärs, doch heute wollte er nur ungern an seine Pflichten erinnert werden.

Benedikt verstand sofort. »Ich bitte um Verzeihung, Majestät, aber die Uhr geht nach. Sie muss zum Uhrmacher. Mir ist es leider erst bei der Morgenbesprechung aufgefallen, aber ich hatte noch keine Gelegenheit, Majestät darauf hinzuweisen.«

»Wieso kann eine Uhr plötzlich falsch gehen?«, fragte Franz Josef entnervt. »In den vergangenen Tagen scheint sie mir noch in Ordnung gewesen zu sein.«

»Ich vermute, dass es auch so war.«

»Was soll das heißen?«

»Als das Gemälde der Kaiserin aufgestellt wurde, hörte ich ein Geräusch«, erklärte Benedikt. »Als ich das Arbeitszimmer betrat, um nachzusehen, haben die beiden Handwerker beteuert, es wäre nichts gewesen. Ich vermute aber, dass sie die Uhr umgestoßen haben.«

»Erst das Bild, dann die Uhr.« Franz Josef schüttelte den Kopf. Das Bild war drei Wochen zuvor von der Staffelei gefallen, auf der es so platziert worden war, dass Franz Josefs Blick jedes Mal darauf fiel, wenn er den Kopf von den Akten hob. Es musste zur Reparatur und war erst vor Kurzem von den Handwerkern wieder an seinen alten Platz zurückgebracht worden.

Das Portrait von Sisi hatte ihm gefehlt. Das Zimmer war ihm so leer erschienen wie die Hofburg oder Schloss Schönbrunn, wenn sich Sisi wieder einmal auf Reisen befand.

»Darf der Kammerdiener anrichten?«, wollte Benedikt wissen.

Mit einem Nicken gab der Kaiser zweierlei zu verstehen: Die Griesnockerlsuppe konnte gebracht werden und der Sekretär sich entfernen.

6

Ida hatte sich in ihre kleine Wohnung in der Mansarde der Hofburg zurückgezogen. Eigentlich hätte sie in der Nähe der Kaiserin bleiben sollen, aber zum ersten Mal, seit sie in Elisabeths Diensten stand, fühlte sie kein Pflichtbewusstsein.

Die Enttäuschung über die Bevorzugung der Feifalik war grenzenlos. Ida fühlte sich betrogen, wusste aber, dass dieses Gefühl nicht gerechtfertigt war. Die Kaiserin konnte selbst wählen, wer ihr nahe- und wer ihr näherstand. Ida hatte kein Recht darauf, von Elisabeth in all ihre Geheimnisse eingeweiht zu werden.

»Ich bin eben eine dumme Gans«, schimpfte sie sich leise.

Um sich abzulenken, breitete sie zahlreiche Zeitungen auf dem Tisch aus. Ida hatte jedes Blatt gekauft, das sie in die Hände bekommen konnte. Sie wollte nach Meldungen über den Mord im Palais Schnabel suchen.

In der Wiener Zeitung wurde der Mord erwähnt, der Fächer aber nicht. Dafür stand etwas von einer »von innen verschlossenen Tür« geschrieben, die Rätsel aufgab. Der ermordete Baron wurde als ein Mann bezeichnet, der für Strebsamkeit und ausdauernde Arbeit bekannt war.

In einer anderen Zeitung wurde die Betroffenheit der Freunde des Barons geschildert, die den grausamen Mord nicht begreifen konnten. Der Baron schien keine Feinde gehabt zu haben. Erst neulich hatte er eine großzügige Spende einem Wohltätigkeitsverein zukommen lassen, den die Damen der Wiener Gesellschaft gegründet hatten.

Im Interessanten Blatt gab es nicht nur die Meldung über den Mord, sondern eine Spekulation über einen möglichen Damenbesuch, den der Baron gehabt haben könnte.

In Idas Kopf überschlugen sich die Gedanken. Hatte Elisabeth sie in den vergangenen zwei Wochen nicht wiederholt viel früher in ihre Wohnung geschickt als sonst? Ida hatte es für eine freundliche Geste gehalten, damit sie sich ausruhen konnte. Steckte etwas anderes dahinter?

»Sie wollte mich vielleicht nur loswerden«, überlegte Ida Es war undenkbar, dass Elisabeth mit der Kutsche zum Palais Schnabel gefahren war. Oder? Das Palais lag nur unweit der Hofburg.

Elisabeth war schnell zu Fuß. So schnell, dass ihre Hofdamen auf Spaziergängen kaum Schritt halten konnten. Meistens wurde die Gruppe von einem Wagen begleitet, auf dem ausgeruhte Hofdamen als Ersatz für die erschöpften Damen mitfuhren. Wie Pferde wurden sie ausgewechselt, während die Kaiserin ungeduldig wartete oder einfach weiterlief.

»Halte ein, Ida, halte ein«, ermahnte sie sich.

Wieso sollte eine Kaiserin heimlich zum Palais eines Barons eilen? Sie würde dort bestimmt von den Hausangestellten gesehen werden. Falls sie dort jemand erkannte hätte und sich das Gerücht herumspräche, wäre der Skandal perfekt.

Elisabeth würde so etwas nie tun, entschied Ida. Sie würde sich nicht still und heimlich in das Palais eines Barons stehlen.

Und schon gar nicht würde sie einen Menschen ermorden! Es musste eine andere Erklärung für Elisabeths eigenartiges Verhalten und den Fächer geben, der am Tatort gefunden worden war.

Die Feifalik wusste bestimmt mehr. Ida würde es aus ihr herauskitzeln, notfalls mit Drohungen.

Aber womit sollte sie der der Feifalik drohen?

Es gab keinen anderen Menschen am Hof, den Elisabeth so schätzte wie die Frau, die für ihre kunstvollen Frisuren verantwortlich war und für die man die Kaiserin so sehr bewunderte. Die Feifalik verdiente angeblich mehr als ein Universitätsprofessor und war doch nicht mehr als eine einfache Frisöse.

Sollte Ida sich jemandem anvertrauen?