Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Europa Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

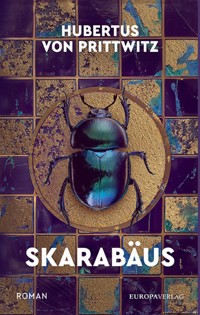

Kafkaesker Pageturner voller Zeitgeschichte: "Skarabäus" von Hubertus von Prittwitz Eine Flucht in die Hölle, die so tatsächlich erlebt wurde: Mit seinem Roman "Skarabäus" liefert Hubertus von Prittwitz ein rasantes Debüt. Ein ebenso sprachlich brillanter, wie mutiger Roman mit einem starken Protagonisten. Er erzählt die Geschichte einer dysfunktionalen, uralten Adelsfamilie. Die Wahrheit ist die beste Lüge. Das lernt der achtjährige Friedrich von seinem Vater. Im Gerichtssaal sieht er seine Schwester das letzte Mal. Sein Vater, ein Spion des BND, trennt ihn für immer von seiner Mutter und seiner Unschuld. Im goldenen Käfig, dem "Dorf der Spione" bei München züchtigen der Missbrauch seiner Stiefmutter und der Kontrollwahn des Vaters den Abtrünnigen. Nach mehreren gescheiterten Versuchen gelingt die Flucht über Indien, Kairo und den Sudan in das Strafgefangenenlager des Menschenfressers. Hubertus von Prittwitz rasanter Roman erzählt die Geschichte eines Überlebenden. Atemlos folgt man Friedrich durch diesen Albtraum von einem Kinderleben, seine Fluchtversuche, und als es endlich gelingt, während die Mauer in Berlin fällt, das Strafgefangenenlager. "Sein Vater ist BND-Spion und macht aus der Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten ein Familienunternehmen und errichtet innerhalb der Familie eine unüberwindbare Mauer, während er den Kauf der DDR vorbereitet. Friedrich versucht, aus diesem bizarren Gefängnis zu fliehen. Als die Flucht gelingt, landet er in der Hölle, aber die Mutter schaut dem Treiben irgendwann nicht mehr tatenlos zu. Tatsächlich erlebt, ob man es glaubt oder nicht." Hubertus von Prittwitz

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 392

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

EUROPAVERLAG

SKARABÄUS

vonHubertus von Prittwitz

EUROPAVERLAG

»It’s a strange world. Some people get rich and others eat shit and die.«

– Hunter S. Thompson, Generation of Swine:Tales of Shame and Degradation in the ’80s

»I had only one desire: to leave, to walk, to die, whatever. I wanted to get away, never come back, disappear, melt away into the forest, the clouds, no longer have memories, forget, forget.«

– Ágota Kristóf, Yesterday

Die Personen in diesem Roman sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden Figuren sind nicht beabsichtigt.

Inhalt

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

Kapitel 22

Kapitel 23

Kapitel 24

Kapitel 25

Kapitel 26

Kapitel 27

Kapitel 28

Kapitel 29

Danksagung

1

Friedrich war auf einem Kreuzzug, wie schon der Erste seiner Familie vor 1000 Jahren. Er saß im Zeugenstand, um gegen Amalia, seine Mutter, auszusagen. Er musste seinen Vater und seine Schwester retten. Praetorius hatte ihn gut vorbereitet, er wusste nun, wie man sich unter Folter verhält und dass die Männer der Familie Rittersgruen Soldaten in der Armee Gottes waren, echte Tempelritter. Obwohl er erst acht Jahre alt war, siezte ihn die Richterin. Neben ihm saß in sich eingefallen seine kleine Schwester Beatrix. Sie war ein Jahr jünger als er und lebte seit der Trennung der Eltern bei der Mutter. Ihnen gegenüber, erhöht und im Abstand von fünf Metern thronte die Richterin, links von ihr die vom Gericht einbestellte Verfahrensbeiständin für die Kinder und an der rechten Seite ein Protokollant. Friedrich konnte ihre Beine nicht sehen. Sie saßen hinter einem Tresen aus gemasertem, dunklem Pressholz. Hinter ihnen hing ein großer Bundesadler aus Falschgold an der Wand und darüber ein Ziffernblatt und zwei Zeiger, auch aus Falschgold, er hatte ein Auge dafür. Er sammelte Seeigel und Seesterne, Muscheln, Münzen und Falschgold, wie die Erwachsenen Einhörner, den heiligen Gral oder schwarze Sklavinnen. Praetorius hatte ihm das genau erklärt. Er kannte sich aus. In einem kleinen Kasten neben der Uhr war das Datum zu sehen. Es war 15:37 Uhr, der 23.08.1978. Die Richterin hatte eine schwarze Robe übergeworfen, die anderen hatten weiße Hemden an. Friedrich spürte hinter sich den großen menschenleeren Raum mit der Zuschauertribüne und den Stühlen aus Holz und Metall. Der gebohnerte Linoleumboden roch penetrant. Die langen Vorhänge waren zugezogen, das Licht fiel wie durch einen Nebel von der Decke.

Friedrich bildete sich ein, in einer unterirdischen, von Fackeln erleuchteten Kammer zu sein, gefangen von den drei Weisen aus dem Morgenland, allerdings mit einer schwarzen Anführerin – das war die Richterin. Er würde sie verschleppen, ihr die Arme abhacken, nachdem er sie im Schach besiegt hatte. Der Prozess war ein Spiel, wie Schach, es ging um Strategien und darum, recht zu haben. Die Wahrheit ist die beste Lüge.

»Ihre Mutter sagt, Sie werden von Ihrem Vater manipuliert«, sagte die Familienrichterin.

»Ich lebe bei meinem Vater, da lässt sich das kaum vermeiden. Der Mensch lernt durch Nachahmung.«

Die Richterin steckte sich die langen, blondierten Haare hinter die Ohren, beugte sich nach vorne und zog ihre schwarzen Augenbrauen hoch: »Du bist mir aber ein kluges Kind!«

Friedrich schwieg.

Die Richterin griff nervös nach dem kleinen Holzhammer, der vor ihr lag. Friedrich dachte zunächst an die Notfallhämmer in öffentlichen Verkehrsmitteln, mit denen man die Scheiben einschlagen konnte, aber dieser Hammer hatte eine flache Kopfseite. Er hatte das Gefühl, das Falsche gesagt zu haben, er war Holub Rittersgruen, der die geschlagene Armee der Kreuzritter gerettet hatte, er war ein Soldat in der Armee Gottes, es ging um die Familie, seinen geliebten Vater. Friedrich deutete mit der Hand auf den Hammer. Die Richterin lächelte einschmeichelnd.

»Willst du damit etwas spielen?«

»Ja, und ich will auch mal so eine Robe ausprobieren!« Friedrich stand auf und ging zur Richterbank.

»Ich wollte einen kleinen Verhandlungsraum bekommen, aber es war nur noch der große Saal frei. Wir machen es uns jetzt erst mal ein bisschen gemütlich.« Die Richterin trug Lippenstift und roten Nagellack wie die Beiständin, aber die Beiständin war älter und fülliger als die Richterin. Beatrix hatte einen bunten Rucksack dabei. Sie holte eine Polaroid F-70 heraus und folgte Friedrich.

»Was ist denn das?«

»Irgend so ein technischer Schnickschnack vom Babysitter, der steht auf alles Neue, am besten aus Japan.«

Friedrich schüttelte den Kopf. Er hasste es, wenn sie so sprach wie ihre Mutter.

Die Richterin winkte Beatrix näher an sich heran und setzte sie auf ihren Schoß: »Und damit kann man Fotos sofort entwickeln, ja? Das ist doch super! Seit wann gibt es denn so etwas?«

Beatrix hielt den Apparat in ihren kleinen Händen. Friedrich durfte noch nicht einmal fernsehen, das war nicht gut für die Augen, sagte Praetorius immer zu ihm. »Der ist gar nicht neu. Den hat sich der Babysitter vor drei Jahren aus Amerika geholt, als er die Mami kennengelernt hat.« Beatrix sprach wieder mit ihrer schüchternen Kleinkindstimme. Friedrich kannte das schon und verdrehte die Augen.

»Wer ist denn dieser Babysitter? Ist er da, damit eure Mutter wieder arbeiten kann?«

Friedrich und seine Schwester lachten. Friedrich ging zu Beatrix, die weiterhin auf dem Schoß der Richterin saß, beugte sich zu ihr hinunter, und die beiden umarmten sich umständlich. Während er erzählte, nestelte Beatrix an ihrem Apparat herum: »Nein, der war wirklich unser Babysitter.« Die Richterin lachte kurz auf, unterdrückte den Laut aber, indem sie sich auf die Unterlippe biss: »Eure Mutter ist mit dem Babysitter durchgebrannt?«

»Das sagt Praetorius auch immer.«

»Und wie kommt er damit klar, was ist euer Eindruck?«

»Nicht gut, glaube ich.«

»Die Mami hat darauf bestanden, dass der Papi die Tür zum Esszimmer aushängt, weil er dann bis zur nächsten Tür schon wieder genug Dampf abgelassen hat.« Friedrich sah seine Schwester mit großen Augen an. Dieses Mal lachte nur sie.

Die Richterin wollte wissen, ob der Papi dann nicht mehr die Türen habe knallen lassen und ob es dann leiser gewesen sei. Die Befragung fand ihr erstes Ende. Die Richterin atmete tief ein und aus und reichte Friedrich ihre Robe zum Verkleiden. Die Kinder durften darin Fotos von sich machen. Acht Minuten später waren die Bilder entwickelt.

Friedrich sah sein Abbild, unter dem sensationellen Umhang die Gurte seiner grauen Lederhose, für die er in der Schule gehänselt wurde. Er musste sie tragen, wie ihm seine Stiefmutter immer wieder wütend erklärte, denn er schürfte sich zu oft die Knie auf, beim Fahrradfahren und Fußballspielen hatte er seine Stoffhosen zerschlissen, und das kostete alles ein Vermögen. Friedrich liebte das aus einem Geweih geschnitzte Edelweiß, das ihm auf der Brust prangte, dahinter ein blauer Rollkragenpullover. Er lächelte schmal, seine großen Hasenzähne waren deutlich sichtbar, auch deswegen wurde er gehänselt. Es war ihm egal. Seine großen Ohren glichen einer Fledermaus, nur war das obere Drittel nicht spitz, sondern gebrochen rund. Die braunen Locken waren lieblos kurz geschnitten, die blauen Augen weit geöffnet. Im Gegensatz zu seiner kleinen, verwöhnten Schwester fühlte er sich erwachsen. Er musste groß und stark sein, sagte sein Vater oft zu ihm.

Friedrichs Schwester trug eine pinke Schlaghose und ein weißes Hemd mit roten Blumen darauf und ausladendem Kragen. Praetorius hatte recht, sie sah aus wie eine Kleinkindpuppe, mit Stupsnase, grünen Augen, langem mittelgescheiteltem Haar, ganz die abtrünnige Mutter. Friedrich und Beatrix tauschten ihre Fotos aus, Friedrich hatte nun das Abbild seiner Schwester in der Tasche.

Die Richterin sammelte sich, warf sich die Robe wieder über und raffte den Stoff. Friedrich und seine Schwester nahmen erneut im Zeugenstand Platz. Dann erläuterte sie für das Protokoll, dass sie für den weiteren Verlauf des Gesprächs die Zusammenstellung der Top-Tipps des englischen Family Justice Board in deutscher Übersetzung als Leitfaden nehmen würde. Der erste Punkt beträfe das sichere Zuhause.

»Es ist jetzt nicht so, dass wir zu Hause geschlagen werden. Es ist eher so, dass man Druck hat«, sagte Friedrich. Er fühlte sich wie zu Hause beim Abendessen, gezwungen, sich auf einen geraden Rücken zu konzentrieren. Jede falsche Antwort führte zu einer gerechten Strafe.

»Ein sicheres Zuhause ist, wo man alles sagen kann und dafür nicht verurteilt wird. Wo man Druck nicht kennt«, sagte Beatrix.

»Meine Mutter hat vor ein paar Jahren angefangen, böse Sachen über meinen Vater zu sagen. Praetorius hat dann mit mir darüber gesprochen. Meine Mutter hat gesagt, sie will meinen Vater verletzen. Unsere Eltern reden beide mit uns beiden. Praetorius will häufig meinen Rat haben, aber ich weiß auch nicht, was er tun soll. Meine Mutter bedrückt ihn.« Friedrich wischte seine kaltschweißigen Hände an der Hose ab, dann den Schweiß von der Stirn. Seine Ohren glühten.

»Gibt es neue Partner?«

»Praetorius hat sich eine neue Frau geholt, aus dem Adelsblatt, das hat ihm seine Mutter vorgeschlagen, damit er uns behalten kann. Es ist gut, dass sie da ist.«

»Ist sie nett?«

»Und unsere Mutter hat schon viel länger diesen neuen Mann. Die haben sofort geheiratet. Er ist hochsensibel und er verbreitet Lügen über unseren Vater …«

»Der lügt, wenn er den Mund aufmacht. Praetorius sagt, er sei ein Lügenbaron«, fuhr Friedrich seiner Schwester ins Wort.

»Ist der neue Ehemann eurer Mutter etwa auch adelig?« Die Richterin blätterte in den Unterlagen. »Stimmt. Von Norweger.« Sie schüttelte den Kopf. »Und die neue Ehefrau eures Vaters auch?«

»Hoch-ur-adelig. Das ist wichtig, wegen der Geschichte. Kennen Sie unser Wappen? Da ist eine schwarze Frau mit verbundenen Augen und abgehackten Armen auf einem Schachbrett. Wir, also die von Rittersgruen, sind gewitzte Brettspieler. Das ist die Legende vom ersten Rittersgruen, Holub, das heißt ›Mann mit den Tauben‹: Er hat die Brieftauben mitgenommen, er war Nachrichtenoffizier und hat die Maurenkönigin im Schach besiegt und so das geschlagene Heer der Kreuzritter befreit.«

»Sprechen eure Eltern noch miteinander?«

»Wir bekommen nicht mit, dass sie miteinander sprechen.«

»Mami sagt, dass sie das Gespräch sucht, aber Papi will nicht sprechen«, ergänzte Beatrix ihren Bruder.

»Du drückst dich aber auch sehr gut aus, für dein Alter!« Die Richterin wandte sich an die Beiständin: »Also, ich mache das jetzt schon ein paar Jahre, aber so etwas habe ich noch nicht erlebt.«

»Ich bin seit fünfundzwanzig Jahren dabei, und mir ist so etwas auch noch nie untergekommen«, sagte die Beiständin. »Das ist wirklich nicht adäquat! Ich habe mit allen Beteiligten in ihrem derzeitigen Zuhause intensiv gesprochen. Mit Friedrich bin ich spazieren gegangen, um ihn aus seiner Situation zu holen, das ist dort wie bei einem Kartell oder einer Sekte. Als ob jemand denen eine Pistole an den Kopf hält. Nur der Vater ist frei, der spricht gar nicht.«

Friedrich verstand jedes Wort, obwohl sich die Beiständin sichtlich angestrengt hatte, so leise wie möglich zu sprechen. Sie wandte sich wieder nach vorne: »Wart ihr beide eigentlich in die Paartherapie der Eltern einbezogen?«

Weder Friedrich noch seine Schwester wussten etwas von einer Therapie. Friedrich atmete auf, es lief perfekt. In Wirklichkeit verstanden sie sich erst besser, seit ihre Mutter Hals über Kopf getürmt war, Beatrix mitgenommen und Friedrich zurückgelassen hatte. Zuvor hatte Friedrich im Auftrag seines Vaters versucht, Beatrix auf Linie zu bringen, aber Beatrix hatte Widerstand geleistet, sie wollte dem strengen Vater nicht folgen. Praetorius hatte zerknirscht eingestanden, ihm sei die Hand ausgerutscht, aber er habe auch viel um die Ohren: »Die Zeiten sind hart. Die Welt ist hart, mein Sohn.« Dann war Amalia mit Beatrix verschwunden. Friedrich war zuvor sogar mit zwei großen Küchenmessern zu Beatrix ins Zimmer gegangen, um ihr zu zeigen, wie man sich gegen Amalia zur Wehr setzt. Kaum als er in ihrem Zimmer stand, hatte Friedrich sein Vorhaben vergessen und seine Schwester mit den Messern gekitzelt. Beatrix hatte übertrieben geschrien und wie auf Knopfdruck geweint. Das konnte sie so gut wie ihre Mutter. Er hatte sich aufgeregt und gedroht, dass er ihr ein Auge ausstechen würde, nur zum Spaß, aber Beatrix hatte ernsthaft Angst bekommen, und das durfte hier auf keinen Fall zur Sprache kommen. Bisher schlug sich Holub ganz ordentlich. Friedrich hatte einen Kampf erwartet, aber der fand nicht statt. Es war so einfach wie in der Schule. Er hörte das Rauschen in seinen Ohren.

»Ihr habt ja vorhin schon ein bisschen dazu gesagt. Reden eure Eltern immer noch schlecht übereinander?«

»Wir stimmen den Eltern immer in allem zu, dann hören sie vielleicht schneller auf zu reden. Ich will nur weg, verschwinden, wenn sie übereinander sprechen«, sagte Friedrich.

»Der Papi hat sich verteidigt. Er wollte nicht, dass wir schlecht über ihn denken.« Beatrix sprach schnell und aufgeregt.

»Praetorius will unschuldig bleiben, weil er unschuldig ist«, sagte Friedrich.

»Er hat sich gerechtfertigt.« Beatrix presste ihre Lippen aufeinander.

»Wenn meine Mutter sagt, Praetorius schlägt mich, obwohl es nicht so ist, dann weiß ich das wohl am besten! Ich zittere richtig. Schau dir das an.« Friedrich zeigte seiner Schwester seine vor Aufregung geröteten Hände. Er deutete auf das Gesicht seiner Schwester und sagte, dass sie aussähe wie eine Tomate.

Beatrix sagte: »Echt?«

Die Richterin ließ die Fenster öffnen und die Vorhänge beiseiteschieben. Es wurde strahlend, blendend hell.

Die Beiständin fragte nach Haustieren. Die Mutter habe eine Tierhaarallergie bei Friedrich festgestellt, es bestehe die Gefahr von Asthma. Praetorius’ neue Frau hatte einen roten Langhaardackel mitgebracht: Poldi.

»Wenigstens ein nichtadeliges Familienmitglied!«, sagte die Richterin und lachte der Beiständin zu.

»Wieso?«, fragten Beatrix und Friedrich im Chor.

»Na ja: Poldi?«

»Der heißt Leopold von Bismarck, weil er vom Landgut derer von Bismarck in Oberbayern kommt. Da hat die Neue von Praetorius immer Urlaub gemacht.«

»Leopold von Bismarck, natürlich! Wie sollte ein deutscher Dackel auch sonst heißen? Man kann doch wohl mit Fug und Recht sagen: Ein Dackel, der nicht Leopold von Bismarck heißt, kann kein deutscher Dackel sein!« Die Richterin verschluckte ihr Lachen, ihre Tränen konnte sie nicht unterdrücken.

Friedrich fragte sich, ob die sich gerade über die Familie lustig machte. Die Bürgerlichen hatten eben keine Ahnung. Sie erhob sich und bedankte sich, Friedrich und Beatrix blickten sich fragend an. Beatrix sollte vorgehen, damit Friedrich seiner Mutter nicht begegnete. Friedrich schüttelte die Hand seiner Schwester und beugte sich höflich nach vorn. Er deutete einen Handkuss an. Beatrix nahm ihren Rucksack und verließ den Raum. Friedrich hörte die Stimme seiner Mutter, hell und samtig. Sie fragte, wie es gewesen war, wie es ihm ging. Beatrix sagte etwas, das er aber nicht mehr verstand.

2

Als Friedrich vor den Saal trat, waren seine Mutter und Beatrix längst verschwunden. Niemand erwartete ihn. Er ging in das geschwungene Treppenhaus, seine Schritte hallten, schnell durchquerte er die Sicherheitsschleuse und betrat die Straße. Sofort hörte er seine Stiefmutter Iris, oder besser ihr Auto, eine Ente. Der Motor heulte laut auf und knatterte. Friedrich atmete erleichtert auf, als er die rundliche, zitronengelbe Blechbüchse mit aufgerolltem Gummidach sah. Iris parkte mit quietschenden Reifen, der Motor stotterte. Es knackte, als der Gang eingelegt wurde. Friedrich roch das Kerosingemisch. Iris kurbelte mit hohem Körpereinsatz am Lenkrad, wie ein roter Drache mit ihren langen hellroten Locken, die wie Comicblitze von ihrem Kopf abstanden.

Friedrich sah seinen Aufkleber von der Aktion Sorgenkind auf dem hinteren Kotflügel, ein großes rotes Herz mit einem Spruch, der für mehr Mitmenschlichkeit warb: »EIN HERZ FÜR KINDER«. Er hatte einen Buchstaben herausgeschnitten und in der ersten Zeile angeklebt. Jetzt stand da: »KEIN HERZ FÜR INDER«. Iris rannte um die Ente herum, auf ihn zu. Sie war groß und schlank. Friedrich hatte sich die technischen Daten genau gemerkt: Mit siebenundzwanzig Jahren war sie fünfzehn Jahre jünger als sein Vater. Ihre Beine waren 1,10 Meter lang, »Modelmaß« hatte sie mal gesagt. Damit überragten ihre Beine gerade so den Lamborghini Countach, der mit 107 Zentimetern Höhe als einziges straßentaugliches Auto der Welt einen cw-Wert von unter 1 hatte. Iris war ausgebildete Bühnentänzerin, Modern Dance, und dann hatte sie angefangen, Latein auf Lehramt zu studieren.

Sie warf ihre Arme in die Luft und rief: »Da bist du ja! Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie die hier alle fahren. Willst du ein Eis oder sollen wir direkt nach Hause?«

Friedrich hörte nicht hin. Er duckte sich, als sie ihm über den Kopf streichen wollte. Er stieg ein und spielte an der Lüftung, drehte an einer Schraube, die daraufhin eine Klappe nach außen drückte: Luft kam hinein. So simpel, dachte Friedrich.

»Schnall dich an!«, sagte Iris und legte wieder knackend den Gang ein. Der Motor jaulte auf. Kaum waren sie aus der Parklücke raus, schob sich die Tachonadel auf 30 km/h, dann zitternd bis auf fast 50. Iris streichelte sein Knie und den Oberschenkel, dabei sprach sie endlos weiter. Friedrich kannte das schon, er wand sich, aber sagte nichts. Sie bemerkte sein Unbehagen nicht, sie streichelte unermüdlich weiter. Als er auf ihre Frage, wie der Prozess gelaufen sei, antworten wollte, erhob sie die Stimme, wurde lauter, bis er nicht mehr sprach.

Iris ruckelte röhrend über den Ring, es fiel ihr schwer, die Spur zu halten. Mehrmals wurden sie von der Seite angehupt. Sie entschuldigte sich nicht, stattdessen fluchte sie: »Schau mal, wie der guckt! Manche Menschen können aber auch böse sein! Der soll erst selbst mal die Spur halten, der kann doch einfach vorbeifahren in seinem Luxusschlitten! Scheiß Mercedes-Fahrer!« Sie gab unmissverständliche Handzeichen, dann Luftküsse mit ihrer Schnute. Friedrich versank vor Scham auf dem Beifahrersitz. Er spreizte seine Finger an die Schläfen, fuhr in seinen Haaransatz. Iris’ weit aufgerissene Augen, die große Nase und die vollen Lippen, überhaupt dieser unablässig geöffnete breite Mund und dieser starke Kiefer ängstigten ihn wie eine Holzmaske. Sie bogen ab auf eine unerträglich lange Ausfallstraße mit Blick auf das Alpenpanorama in Grau, Dunkelgrün und Weiß, darüber der hellblaue Himmel. Friedrich hatte das Gefühl, sie hätten aufgehört, sich zu bewegen, nichts kam näher.

Bis zur Stadtgrenze bei Fürstenried West fluchte Iris unaufhörlich. Dann verfiel sie in Erzählungen zum Adel und zu Deutschland und stellte Fragen zur Schule, die sie mit lateinischen Ausdrücken selbst beantwortete, wie »Quo vadis, Deutschland?« oder »Wie ist es in der Primarstufe?«. Ein paar Felder und viel Wald zogen über ein paar Hundert Meter vorbei, dann kam das beschauliche Neuried, links ab auf der Gautinger Straße, vorbei an der 800 Jahre alten Kirche St. Nikolaus mit den dicken Mauern und den Schießschartenfenstern, bis zu einer Doppelhaushälfte in einem kleinen Neubaugebiet, das die Bauern ihren Feldern abgerungen hatten. Friedrich sah hinter der Mauer und der Hecke die Tanne, daneben die Garage. Iris parkte davor und blockierte den Zugang. Später würde sie vermutlich wieder einmal umparken müssen. Die Garage war für Praetorius’ Auto reserviert, einen orangefarbenen Audi 80, 55 PS, 9,4 Liter Benzin auf 100 Kilometer, Spitzengeschwindigkeit: satte 145! Eine Mittelklasselimousine für die ganze Familie mit vier Türen. Poldi hatte die Ente gehört, kläffend und ungelenk sprang er an der weiß lackierten Stahltür zum Garten hoch. Poldi war alt.

Friedrich öffnete das Tor und begrüßte den aufgeregten Dackel, das Fell war so weich, buschig die Ohren und der Schweif. Der Hund leckte sein Gesicht ab. Gemeinsam gingen sie an der Garage und dem Rasen, einem Beet und dann an der Veranda unter dem breiten Balkon vor dem Elternschlafzimmer vorbei an die weniger gut einsehbare Hausseite nahe der Hecke. Im offenen Eingang stand Praetorius. Hinter ihm so deutlich sichtbar, als wäre sein Vater ein Teil eines Fotos, das Bildnis eines berühmten Rittersgruen: Terror Tartar. Terror hatte im tiefen Mittelalter die Tataren fertiggemacht. Irgendjemand hatte ein »r« hinzugefügt, aber wo hatte dieser Jemand das »r« weggenommen? Terror sah grimmig drein, Friedrich hatte Angst vor ihm, fühlte sich von den starren Augen verfolgt, er fürchtete die tiefe Narbe auf der Stirn und den schwarzen Fellumhang, in dem mit Sicherheit Flöhe und anderes Ungeziefer hausten, ebenso den Degen und Pfeil und Bogen. Und davor stand schmal und verhutzelt: Praetorius.

Er lächelte mit dürren Lippen, die fast wimpernlosen Augen feucht und aufgerissen hinter der klobigen Brille, darüber die Glatze, das Haar von einem Ohr zum anderen übergekämmt. Seine Haut war grau. Friedrich wollte seinen Vater an der Taille umarmen, seinen Kopf an dessen Bauch legen, aber Praetorius streckte steif die Hand aus. Friedrich schüttelte sie widerwillig.

»Hallo, mein kleiner Prinz! Da müssen wir wohl eine Extrarunde drehen.«

»Was habe ich falsch gemacht?«

»Wir müssen die freie Rede üben.«

»Gehen wir wieder auf den Friedhof?«

Friedrich entdeckte einige Umzugskartons hinter Praetorius. Er umkurvte seinen Vater, suchte mit Poldi das Erdgeschoss ab, vom Flur nach rechts ins Esszimmer und wieder zurück. Bilder fehlten. Friedrich rannte kreuz und quer um die Kartons, Poldi wedelte mit dem Schweif und bellte. Glücklicherweise waren die Bilder von Terror und Holub und das Denkmal von Friedrich dem Großen geblieben. Er rannte weiter durch den Flur ins Wohnzimmer auf die andere Seite mit der breiten Fensterfront zum Garten und der einsamen Tanne. Die Perserteppiche waren noch da, das war ganz wichtig, und die Kommode mit dem Familiensilberbesteck, der englische Teetisch mit den hochklappbaren Rändern, darauf das Scrabblebrett mit einigen zu Wörtern zusammengefügten Buchstabensteinen und auf einem Beistelltischchen das Schachbrett aus Holz und das aus Marmor und der Holzschreibtisch von Praetorius mit dem Briefbeschwerer und dem goldenen Briefmesser. Iris erwischte Friedrich, gab ihm schnell zwei Ohrfeigen. Es klatschte laut. Friedrich erstarrte, dann wurde er leichenblass. Er fing an zu weinen. Seine Haut brannte, das Herz schlug ihm bis in den Hals. Iris hockte sich vor ihn.

»Das ist mein Hund! Kapiert?«

Friedrich nickte schweigend. Er kauerte sich an ein weiß lackiertes Ikea-Regal, das bis zur Decke mit Büchern gefüllt war, wippte rhythmisch vor und zurück und murmelte Wörter, die er selbst nicht verstand. Er strich sich den Rotz von der Nase und leckte den Rest mit der Zungenspitze ab. Die Linien auf dem Perserteppich fingen seinen Blick ein, er folgte ihnen, bis er wieder ganz ruhig war.

»Deine Augen sind ganz rot, was ist denn los?«, fragte Praetorius, der auf einmal vor ihm im Wohnzimmer stand.

»Er hat wieder mit dem Hund gespielt.«

»Du weißt doch, dass du das nicht darfst. – Wir müssen!« Praetorius warf sich in seinen dunklen Lodenmantel. Er zog einen Filzhut mit Federn in der Krempe an, dazu original Haferlschuhe. Er sah aus, als ginge es auf die Jagd.

Friedrich folgte seinem Vater. Sie gingen zu Fuß, da das Auto eingeparkt war. Der Friedhof befand sich neben der alten Kirche, ein verwitterter, stiller Ort. Ein paar Gießkannen hingen, mit Fahrradschlössern abgesperrt, an Metallringen. Friedrich roch vermoderndes Laub und Moos. Er fühlte sich wohl. Und nur hier, auf dem Dorffriedhof, hatte er seinen Vater für sich allein.

Es war die Familienehre, die Vater und Sohn auf den Friedhof trieb. Es galt, die Gefallenen in gutem Gedenken zu bewahren. Die männlichen Nachkommen derer von Rittersgruen hielten die Familientradition in Ehren und führten sie fort. Vorbild für jeden dieser Friedhöfe war der Invalidenfriedhof in Berlin. Stadt und Friedhof waren verwüstet und von der Mauer geteilt. Der Invalidenfriedhof beherbergte die Gefallenen aus über 250 Jahren Kriegsgeschichte Deutschlands, daneben lag das Invalidenheim, in welchem der Halbwaise aus dem Ersten Weltkrieg, Heinrich von Rittersgruen, aufwachsen musste, Vater von Praetorius und Großvater von Friedrich. Friedrichs Großvater hatte auf dem Friedhof Fußball gespielt, die Grabsteine waren die Torpfosten gewesen.

Friedrich stellte sich vor das Grab der Bachmaiers. Auf dem grauen Stein stand unter einem schlanken Metallkreuz: Alois Bachmaier 1903–1945, und darunter: Rosa Bachmaier 1908–1971. Er faltete die Hände, senkte den Kopf und sprach mit getragener Stimme:

»Alois war kein großer Mann und dennoch ein Held. Mit einfacher, ehrlicher Arbeit auf den Feldern versorgte er seine Frau. Klaglos marschierte er in den Krieg für ein Deutschland, dem er alles verdankte. Er kehrte als gebrochener Mann aus Russland in sein geliebtes Bayern zurück, nahm die glückliche Rosa in den Arm, sah zum ersten Mal seinen Sohn und blickte ihm in die Augen. Er wusste, er konnte ihm die Familie anvertrauen, wenn es wieder um alles ginge, wenn wieder harte Arbeit und Strenge gegen sich selbst gefordert sein würden. Der Herr nahm ihn in der Blüte seines Lebens zu sich. Amen.«

Friedrich blinzelte flatternd, um seine tiefe Rührung anzudeuten. Dann sah er zu seinem Vater, der statt zu ihm die ganze Zeit in die Frankfurter Allgemeine Zeitung gestarrt hatte. Praetorius blickte auf. Friedrich lächelte und nickte. Er ging auf seinen Vater zu, der mit erhobenem Zeigefinger verneinte: »Nicht doch, jetzt die Frau.«

»Rosa war eine unermüdliche Mutter, die pflichtergeben in Demut den Haushalt führte und sich ganz allein um den Kleinen kümmerte. War sie eben noch im Hühnerstall, so war sie doch schon in der Küche, sie schürte das Feuer und kochte die Suppe. Als ihr Ein und Alles so plötzlich verstarb, sah sie sich nicht nach anderen um, sie kümmerte sich um ihren Sohn, bis er eine anständige Ausbildung genossen hatte. Dann hauchte sie ihren letzten Seufzer. Amen.«

Friedrich und Praetorius schlenderten danach schweigend über den Friedhof. Sein Vater sog tief die frische Luft ein und warf die ordentlich zusammengelegte Zeitung in den Friedhofsmüll.

Als sie wieder nach Hause kamen, waren die Umzugskartons verschwunden. Praetorius stand vor Terror Tartar und atmete auf.

»Ich glaube, wir hatten ungebetene Gäste.« Er drehte sich zu Friedrich um. »Siehst du, das habe ich dir ersparen wollen: Beatrix und deine Mutter, die uns die Wohnung ausräumen.« Praetorius drückte die Türklinke herunter, um die Tür zum Esszimmer zu öffnen. Dabei verzerrte sich sein Gesicht zur Grimasse. Friedrich kannte diese Angstfratze, die aufblitzende Maske eines inneren Dämons, die ihn jedes Mal erschreckte, immer beim Herunterdrücken einer Türklinke oder wenn Praetorius seinen Arm in einen Ärmel steckte. Sein Vater fletschte dann die Zähne und riss die Augen auf, als müsse er einen spitzen Schmerz aushalten, wie ihn Friedrich nachfühlen konnte, wenn ein Pflaster ruckartig von der Wunde gerissen wurde.

Friedrich hatte Tischdienst, in Porzellanschüsseln trug er die Speisen aus der schmalen Küche ins Esszimmer. Es gab Würstchen mit Kartoffelbrei und Karotten und Erbsen. Sie setzten sich an den langen Familientisch. Iris fragte unermüdlich nach:

»Das habe ich doch mal wieder sehr gut gemacht. Das habe ich doch wirklich wieder sehr, sehr gut gemacht, oder?«

Friedrich ordnete das Essen nach Farben, das Schönste zum Schluss, das Hässlichste zuerst, also zunächst die grünen Erbsen, dann die braunen, fettigen Würstchen, danach den Kartoffelbrei und die orangefarbenen Karotten ganz zum Schluss, genau in dieser Reihenfolge. Praetorius aß tief über seinen Teller gebeugt.

»Jetzt sagt doch auch mal was! Das habe ich doch sehr gut gemacht, oder?«

Praetorius zog die gerollte Serviette aus dem dicken silbernen Serviettenring mit seinem eingravierten Vornamen und dem Wappen der Familie von Rittersgruen – ein Schachbrett mit Hellebarde obendrauf – und tupfte seinen Mund ab: »Ja. Es mundet wieder köstlich. Vielen Dank!«

Friedrich saß neben Iris. Sie pickte die Karotten von seinem Teller, die er sich extra aufgespart hatte, weil sie ihm am besten schmeckten.

»Du bist zu dick. Du bist fett, vor allem diese Schenkel, das ist doch nicht normal.« Wieder streichelte sie seine Oberschenkel. »Praetorius, du musst deine Gefühle besser zeigen. Der Junge braucht Nähe.«

Hinter Friedrich stand der Holzschrank mit dem feinen Geschirr, ihm gegenüber eine Chagall-Kopie, ein riesiger roter Hecht im Karpfenteich, neben dem Bild ein Regal mit Iris’ Büchern, die Simenon-Ausgabe war ihr ganzer Stolz. Die Fensterscheiben im Esszimmer gaben den Blick bis zur immergrünen Hecke frei. Während Iris monoton seine Sünden des Tages vortrug, konzentrierte sich Friedrich auf eine korrekte Sitzhaltung. Seine Stiefmutter durfte nicht bemerken, dass er nicht zuhörte. Die Anspannung trieb ihm Schweißperlen auf die Stirn. Er biss sich in die von Iris abgewandte Backe, damit sie die entstandene Kuhle darin nicht sehen konnte. Er durfte die Rückenlehne seines Stuhles nicht berühren, seine Hände hatten auf dem Tisch zu liegen, aber nicht zu weit, alles war genau bemessen. Auf sein Augenmaß konnte er sich verlassen. Immer wieder hatte er es geübt. Sprechen war ihm nur erlaubt, wenn er gefragt wurde. Auch daran hielt er sich. Wenn er gehorchte, musste er nicht fühlen. Solange der Abstand der Hände zur Tischkante stimmte, hatte er nichts zu befürchten.

»Der Junge hat mich heute mal wieder ü-ber-haupt-nicht wahrgenommen! Er hat seine Hausaufgaben nur schludrig erledigt.«

»Heute war ein harter Tag, Iris. Für uns alle«, sagte Praetorius, der für einen kurzen Moment aufsah.

»Du stehst nicht zu mir! Was haben wir ausgemacht? Wir ziehen an einem Strang. Irgendwas muss mit dem Jungen passieren!«

»Zwei Monate Hausarrest und kein Fußball auf der Straße, keine Freunde.« Praetorius sprach das Urteil gleichmütig aus.

Iris war noch nicht fertig: »Da siehst du, was dir dein dickbramsiges Verhalten einbringt. Du Nassauer vom Stamme Nimm!«

Praetorius musste Friedrich ins Bett bringen. Doch zunächst trennten sich ihre Wege. Während Friedrich sich umzog und die Zähne putzte, schauten sein Vater und Iris im verbotenen Kellerraum die Tagesschau. Niemand außerhalb der Familie durfte diesen Raum betreten. Praetorius hatte es kurz erwähnt, irgendwo hatten die Kommunisten 600 Geiseln genommen, darunter Politiker, und Atomkraftgegner mussten auch ihre Stromrechnung bezahlen, wie Atomkraftbefürworter. Als Friedrich fertig war, ging er in den Keller, so konnte er wenigstens kurz etwas fernsehen, und sei es auch nur den Wetterbericht für Gesamtdeutschland. Friedrich beäugte die Wetterkarte. Deutschland war groß, es reichte von den Alpen bis halb um die Ostsee.

Praetorius geleitete seinen Sohn die enge, knarzende Kellertreppe hoch ans Licht und in das Treppenhaus, wo die Treppe – nun aus edlem hellen Stein – wie eine Hüfte um das Denkmal von Friedrich dem Großen nach oben führte. Das Treppenhaus beherbergte in Petersburger Hängung unzählige große und kleine Gemälde zur deutschen und zur Familiengeschichte, alle mit Blick auf Friedrich den Großen und die Elite der damaligen Zeit. Das Denkmal war ein Originalabguss des Künstlers und sehr wertvoll. Friedrich betrachtete im Hochsteigen die fein gearbeiteten Figuren aller Großen Preußens aus Metall, zu Füßen des Pferdes und des darauf sitzenden Königs Friedrich II. mit Dreispitz auf dem Kopf: Kant, Lessing, Moltke, und als einziger ihm zugewandt: Rittersgruen. Der Großvater mütterlicherseits hatte seinen Eltern dieses Denkmal zur Hochzeit geschenkt und an Friedrich, den ältesten Spross, würde es übergehen.

»Rittersgruen hat dem König das Leben gerettet und ein Schloss dafür bekommen, aber unsere Schlösser haben die Russen gestohlen, die wirst du leider nicht erben. Außer, wir kriegen die wieder. Von den Russen.« Praetorius hielt Friedrich an der Hand fest, während er wie immer dieselbe Geschichte erzählte.

Friedrich hatte Angst, denn er selbst war der viel wichtigere Thronfolger, wichtiger als der Preußenkönig, nämlich im Geheimbund der Tempelritter.

»Friedrich II. dachte, er ist schwul, er ist mit seinem Liebhaber durchgebrannt. Der König hat die beiden gefangen genommen und den Liebhaber zum Tode verurteilt.«

»Katte?«

»Genau. So hieß der. Der König hat seinen Sohn gezwungen, bei der Vollstreckung des Urteils zuzusehen.«

»Wenn ich verschwinde, machst du das dann auch mit mir?«

»Nein, du wirst nicht schwul.«

Im ersten Stock, neben dem Badezimmer der Eltern mit Badewanne und zwei Waschbecken, lag Friedrichs Kinderzimmer.

»Ich würde nicht deinen Gefährten töten, sondern dich, mein Lieber.« Praetorius zwinkerte Friedrich liebevoll zu und gab ihm einen Klaps auf den Kopf.

In Friedrichs Zimmer ragten die von den Großvätern gejagten Tiere präpariert von der Wand, ein Auerhahn in der Balz – den liebte Friedrich wegen der aufgestellten Schwanzfedern – sowie ein Sechzehnender und einige Gehörne von Rehen, aus dem gleichen Material wie sein Edelweiß auf der Lederhose.

Im Dunkel streichelte Friedrich die stoppeligen Backen seines Vaters. Er musste sichergehen, dass sein geliebter Vater ihn ins Bett brachte, das war seit der Trennung ihr Ritual. Zum Ritual gehörte auch: »Ceausescu!« Friedrich wusste, was er darauf sagen musste: »Du bist aber echt witzig!«

»Ja, mir sitzt der Schalk im Nacken!«

»Habe ich heute versagt?«

»Ist nicht so schlimm.«

»Es hat kein Urteil gegeben?«

»Das war heute nur eine Anhörung.«

»Und der Prozess?«

»Der war am Freitag. Ich konnte Beatrix nicht retten. Da steht man immer zu den Müttern. Deine Mutter kann auf Knopfdruck weinen. Ich bin laut geworden, meine Stirnader ist fast geplatzt. Siehst du, wir sind alle nicht ohne Fehler, mein kleiner Prinz.«

»Was ist mit Beatrix?«

»Beatrix bleibt bei ihrer Mutter, du bleibst hier. Aber ich verspreche dir, niemand hat die Absicht, den Kontakt zwischen euch abreißen zu lassen.«

»Da bin ich aber froh.«

Mitten in der Nacht wachte er auf, er hatte sich schon wieder eingenässt. Das passierte seit der Trennung vor zwei Jahren immer wieder. Er versteckte die feuchte Schlafanzughose hinter dem Kleiderschrank und zog eine frische an. Langsam schlich er nach unten, ihm gefiel es, blind die Treppenstufen zu treffen. Im Wohnzimmer machte er das Licht an. Die Rollläden aus grauem Kunststoff spiegelten silbrig hinter den Scheiben. Er spürte den Perserteppich unter seinen Fußsohlen, während er das Schachbrett aus weißem und dunkelrotem Marmor hervorholte, das neben Praetorius’ Schreibtisch stand. Die Figuren glänzten und waren angenehm kühl. Er schob sie auf dem Brett zusammen und balancierte zurück in sein Zimmer, wo er das Brett auf seinem grün lackierten, schmalen Schreibtisch mit der verschließbaren Schublade abstellte. Die Arbeitsplatte war mit Aufklebern verziert. Da war ein Totenkopf mit dem Spruch »Rauchen hält jung!« oder die Rolling-Stones-Zunge, die zu Albert Einstein und Mick Jagger und Iris gehörte, und natürlich »KEIN HERZ FÜR INDER«.

Friedrich platzierte die Figuren akkurat in die Mitte ihrer Felder, dann eröffnete er das Spiel. Sanft glitt der Bauer auf seiner Filzunterlage über das Feld. Er besiegte die schwarze Frau und befreite die Christen. Er hackte der Frau die Arme ab. Das Blut spritzte, wie aus einem Springbrunnen. Dann legte er sich auf die trockene Hälfte seiner Matratze und schlief den Schlaf des Gerechten.

3

Friedrich stieg aus der Ente, Iris ließ den Motor laufen, sie beugte sich über den Beifahrersitz und hielt ihre rote Mähne hinter dem Kopf fest: »Du kennst ja den Weg. Du musst zum Schalter der Lufthansa. Der Flug nach Frankfurt.«

Es tröpfelte bei 5 Grad Celsius. Düsentriebwerke waren zu hören. Die Ente heulte auf und fuhr ab. Friedrich eilte mit seiner Tasche in die klimatisierte Halle des Flughafens München-Riem. Eine Stewardess erwartete Friedrich bereits am Schalter, er musste sich nicht anstellen. Sie trug einen knielangen weißen Rock, eine blau-gelbe Bluse und ein Halstuch in den Farben der Airline. Sie drückte Friedrich den orangen Umhänger für unbegleitete Kinder in die Hand mit seinen Flugdaten und Angaben zur Person hinter einer durchsichtigen Plastikfolie. Dann übergab sie ihm die Vielfliegerprämie für Kinder: eine bunt bedruckte Schachtel mit dem Bastelkit des Flugzeugs von Manfred von Richthofen, genannt »Der Rote Baron«.

»Weißt du, wer das ist?«

Friedrich sagte nichts. Natürlich wusste er, wer Manfred von Richthofen war. Von Richthofen war sein Urgroßonkel väterlicherseits. Der Rote Baron war ein deutscher Held, er war als waghalsiger Kampfflieger im Ersten Weltkrieg gewesen und hatte viele Menschen getötet. Von Richthofen hatte Tagebuch geschrieben und Fotos von den brennenden und abstürzenden Maschinen seiner Feinde geschossen. Das war sehr großartig, fand Friedrich. Mit dem nach seinem Tod veröffentlichten Buch hatte Friedrich das Lesen gelernt. Friedrichs Exemplar roch nach altem Papier, und die Hochglanzseiten mit den Fotodrucken waren besonders glatt. Sein Vater hatte ihm daraus vorgelesen, bis er selbst lesen konnte. Das Buch war wie ein Fotoroman. Die Schwarz-Weiß-Bilder waren von faszinierender Grausamkeit. Von Richthofen lag auf dem Invalidenfriedhof, neben Friedrichs anderem Urgroßonkel aus dem Zweiten Weltkrieg, dem Kampfflieger Mölders. Auf von Richthofen und den Ersten Weltkrieg durfte man stolz sein, für Mölders und den Zweiten Weltkrieg musste man sich schämen. Der Rote Baron stammte aus der Familie seines Vaters, Werner Mölders aus der Familie seiner Mutter. Das hatte die Lufthansa sehr gut erkannt. Friedrich war Fan des FC Bayern München mit Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge und Gerd Müller, dem »Bomber der Nation«. Die Farben des Vereins waren rot und weiß, und Friedrich nannte sich Roter Baron. Er übertrug die Familientradition auf den Verein. Am Anfang war es der Kreuzzügler und Namensstifter Täuber mit den Brieftauben gewesen, dann Terror Tartar mit der Reiterei und schließlich der Rote Baron mit der Maschine, die den Feind richtete, die den gerechten Tod brachte. Es war ein Kampf, Mann gegen Mann in den Maschinen.

Im Flugzeug saß Friedrich wie immer am Fenster. Über den Wolken war er in seiner eigenen, hellen Welt. Ab Nürnberg riss die Wolkendecke auf, und er sah die gleichförmige Landschaft: Waldflecken, ausgedehnte Felder, dicht befahrene Autobahnen, dampfende Kühltürme von Atomkraftwerken.

Er war in den letzten beiden Jahren 16-mal geflogen, er liebte es und er dachte dabei an die Entführung der Landshut und an seine Mutter. Die Landshut war eine Lufthansa-Maschine der Marke Boeing 737-200, wie jene, in welcher er gerade saß, mit einer Reichweite von 4899 Kilometern, Flügelspannweite 28,35 Meter bei einer Länge von 30,48 Metern, maximale Passagierzahl: 136. Friedrich hatte sie alle, die Autos wie die Flugzeuge, alle diese Maschinen, und zwar im Karten-Quartett.

Vor einem Jahr war die Maschine von Terroristen entführt worden. Sie waren damit bis Mogadischu geflogen, wo sie von der GSG-9, einer neu gebildeten Elite-Antiterroreinheit am 18. Oktober 1977 gestürmt worden war. Friedrich hatte sogar die Tagesschau sehen dürfen. Sein Vater hatte ihm ruhig und gelassen erklärt, wie es dazu gekommen war. Er wusste nahezu jedes Detail. Friedrich hatte sich genau gemerkt, was sein Vater ihm erzählt hatte. Es waren deutsche Terroristen der RAF – Praetorius hatte von Brunnenvergiftern gesprochen –, die von arabischen Terroristen der PLO freigepresst hatten werden sollen. Der arabische Raum hatte den europäischen Fortschritt verschlafen. Dafür stand das Schachspiel des Kreuzritters Täuber. Arabische Terroristen wollten das Pferd überwinden, indem sie ihm Flügel verliehen, und mussten deshalb ein Flugzeug entführen. Das war es also, was man im Äußersten tun musste, und das war es, was einem im Äußersten zustoßen konnte.

Die Haut der Maschine war aus dickem Stahl, am Fenster bildeten sich ein paar Eiskristalle. Friedrich klappte die Essensablage vor sich herunter, packte die Einzelteile des roten Dreideckers des Barons aus und klebte sie ordentlich zusammen. Ihm gefielen die deutschen Kreuze, schwarz in weißem Kreis auf den Flügeln und den roten Seitenwänden. Er nahm den Flieger in eine Hand, mit der anderen drehte er den Propeller, dank genialer deutscher Technik so getaktet, dass das Maschinengewehr schießen konnte, ohne die Rotoren zu verletzen. Leise imitierte er das Brummen des Motors, das hohe Singen der abstürzenden Feindesmaschinen. Jetzt flog er in diesem Gefährt aus dem Ersten Weltkrieg seiner Mutter hinterher, siegreich und gnadenlos im Luftkampf, ohne Fehl und Tadel.

Nach der Landung spielte er im Flugzeug noch ein bisschen Roter Baron, er flog von Sitzreihe zu Sitzreihe, bis ihn die zuständige Stewardess entdeckte, ihren Schützling einfing und Friedrich an der Gepäckausgabe vorbei bis zum Ausgang geleitete.

Dort erwartete Friedrich eine Erscheinung wie aus einem Hochglanzmagazin, ein Starschnitt. Die Menschen drehten sich zu dem Dreiergrüppchen von Amalia, Beatrix und dem Neuen, Victor, um und tuschelten. Amalia wartete im dunkelblauen, knielangen Mantel mit englischem Halstuch, daneben Victor mit seiner orangefarbenen Haut und den auftoupierten, gelbblond gefärbten Haaren. Der graue Haaransatz blieb dennoch nicht verborgen. Victor galt noch vor nicht allzu langer Zeit als der begehrteste Junggeselle Deutschlands, aus einem stinkreichen Adelsgeschlecht mit riesigen Ländereien und Burgen und Schlössern mit vielen Türmen. Er hatte Amalia das Leben einer Prinzessin versprochen, welches Praetorius ihr nicht hatte bieten können. Zumindest hatte sein Vater das so zu Friedrich gesagt. Victor war eine Erscheinung wie ein monströser Schmetterling, der nicht mehr fliegen konnte. In seinem helllila Anzug von Yves Saint Laurent und seinem lachsfarbenen Hemd mit riesigen Kragenspitzen umgab ihn die Aura eines unstillbaren Lebenshungers. Die Boulevardpresse war andauernd auf der Jagd nach seinen geheimen Leidenschaften, seiner verwegenen Lust. Nichts davon, was Friedrich in den bunten Blättchen gelesen hatte, war in diesem Moment zu sehen. Victor blickte traurig und eingeschüchtert, ein Prinz zum Wachküssen. Das Hemd stand weit offen, damit die breite Brust auch Platz hatte, um in dieser engen stickigen Welt zu atmen. Überall war sein weiches wallendes Haar, vom Kopf bis zu den Schultern und auf der Brust und den Handoberseiten, die Augen groß und tief und zugleich leuchtend. Der gigantische Strauß mit langstieligen Rosen und Lilien in Weiß, Orange, Rosa sowie Weiß mit rosa Einsprengseln übertünchte Victors vulgären Eigengeruch. Victor war vom Familienpatriarchen enterbt worden, nachdem er auf einer Luxusinsel einen Menschen geschlagen hatte, weil dieser zu laut Musik gehört hatte. Außerdem hatte er auf einer Weltausstellung gegen den türkischen Pavillon gepinkelt. Er war ein schrecklicher Großkotz, sagte Praetorius. Davon hatte die Boulevardpresse schließlich nicht berichtet.

Friedrich entdeckte seine Schwester. Beatrix versteckte sich hinter Amalias Bein und hielt sich fest, bis Amalia wie in Zeitlupe in die Knie ging, langsam die Arme ausbreitete und strahlte: »Da ist ja mein Großer! Komm her!«

Friedrich blieb stehen, senkte den Kopf. Er suchte das Flugzeug und trieb den Propeller an, ahmte das Brummen nach und das Tak-Tak-Tak des Maschinengewehrs. Amalia löste sich von Beatrix und ging rasch auf Friedrich zu. Sie gab ihm einen Kuss auf die Backe. Friedrich wischte sich angewidert ab: »Wenn du das noch einmal machst, haue ich dich!« Friedrich sah die Tränen seiner Mutter, Amalias zitterndes Kinn und dachte, dass er zu viel weinte, genau wie seine Mutter.

Victor war ein großer, weichlicher Mann mit breiten Schultern und breiten Hüften. Er überreichte Amalia endlich die Blumen, nahm Friedrich sanft am Arm und führte ihn zum Mercedes. Das Auto stand im Halteverbot vor den Automatiktüren der Flughafenhalle. Es handelte sich um den 450er SEL mit Diplomatenvorhängen an den hinteren Fenstern, dunkelblau. Für Friedrich eine Wahnsinns-Karre: 6,9 Liter Hubraum, 286 PS, 225 km/h, bei 22,4 Litern Benzinverbrauch auf 100 Kilometer. Das Tolle: Dieser Autotyp war der Dienstwagen von Hanns-Martin Schleyer gewesen. Damals hatte die RAF bei der Schleyer-Entführung ihn in einem Kugelhagel vollständig durchlöchert. Ein Terrorist war auf die Motorhaube gesprungen und hatte geballert, aber der Tank war, anders als in den Filmen, nicht explodiert. Friedrich stellte sich vor, wie er auf die Motorhaube sprang und feuerte. Weil sie die PLO-Terroristen hatten freipressen wollen und die Landshut entführt hatten, waren die Terroristen nach Stammheim gekommen, in Einzelhaft. Das drohte auch ihm.

»Schlag bitte die Tür nicht so fest zu, da ist für über tausend Mark Technik drin!«, ermahnte Victor ihn. Amalia kicherte peinlich berührt.

Sie fuhren an Hattersheim vorbei. Amalia, Victor und Beatrix hatten bei Friedrichs letztem Besuch noch in einem Hochhaus Am Südring 3a gewohnt. Friedrich wurde nervös, schon wieder eine neue Wohnung. Aber sie fuhren nicht viel weiter als bis Frankfurt-Höchst. Beim Aussteigen in der ländlichen Gegend hörte man das leise Rauschen der Autobahn. Friedrich fielen kahl gemähte Äcker auf, und mitten im Nebel eine große Villa mit geschwungenem Dach und einem Kamin auf der Terrasse. Der gepflegte Rasen umrahmt von riesigen Rhododendren, ein paar Dalmatiner-Welpen balgten drollig davor. Friedrich rannte auf sie zu, schnappte sich einen davon und rannte weiter ums Haus, wo sich ein Zwinger mit zwei weißen, schwarz gepunkteten Hunden befand. Im Nebel verschwimmend erkannte er in der Ferne stehende Pferde, Strom- und Holzzäune.

Victor war ihm gefolgt: »Asthma hast du jedenfalls nicht.« Er deutete in den Nebel. »Das ist ein Gestüt. Die züchten Pferde. Jetzt im Herbst lassen sich die Schmeißfliegen bei uns im Haus nieder, es ist die Hölle. Aber deine Mutter liebt Tiere. Deshalb habe ich ihr diese Dalmatiner geschenkt. Da hat sie eine Aufgabe. Wir verkaufen die Babys für 500 D-Mark pro Stück, kann man das glauben?«

Friedrich rannte zurück ums Haus zu seiner Mutter, die lächelte wie immer, dasselbe Lächeln, ohne Zähne zu zeigen. Sie streckte ruhig wie immer, als habe sie einen Schlaganfall erlitten, der auch für das Lächeln verantwortlich war, ihre Hand aus und führte ihn ins Haus. Friedrich bedrückte dieses Lächeln und diese Ruhe, dazu der aufgedrehte, bunte Neue und seine Schwester, die sich versteckte.

Die Fliegen waren überall. Sie rührten sich nicht. Sie klebten an den Wänden, sie hingen an den Decken und sie saßen auf den Lampenschirmen. Friedrich nahm den Flieger und rannte los. Er brummte wie ein Motor und schrie das Tak-Tak-Tak des Maschinengewehrs. Er schlug auf die Wände, verfehlte und schlug wieder, bis er eine hatte. Ein roter Fleck mit gelber und weißer Schmiere zierte den Ort des tödlichen Treffers.

»Ich kann dir eine Fliegenklatsche geben?«, bot Beatrix an, die sich wieder ein wenig hinter Amalias Bein versteckt hatte.

Amalia ging in die Küche, wo das Radio lief. »Wenn du denkst, du denkst, dann denkst du nur, du denkst …«, sang sie mit, während Friedrich im großen Wohnzimmer wartete. Er blickte durch die Panoramafenster und Schiebetüren über die Terrasse, den Rasen und die weiten Felder in den Nebel. Er ließ die Augen schweifen, suchte nach den Bildern aus dem Haus in Neuried, aber da war nichts. Ölgemälde der Familie von Norweger, einige ovale Porträts jeweils von Paaren hingen im Goldrahmen nebeneinander, auf dem Schrank und im Regal befanden sich unzählige Enten aus Holz und Porzellan, Postkarten mit Bildern von Enten sowie einige Bücher. Der Adelsführer fiel ihm auf, den hatte Praetorius auch. Und er erkannte die Romane seines Großvaters, Heinrich von Rittersgruen und Täuber, die hatte seine Mutter aufbewahrt, insbesondere Das Ass der Asse über den Jagdflieger des Ersten Weltkrieges von Richthofen, der, der neben Mölders auf dem von der Mauer geteilten Invalidenfriedhof in Berlin beerdigt war. Mölders lag im Westen, Richthofen im Osten. Friedrich hatte bereits einige Male Totenreden auf die beiden Helden gehalten.

Beatrix, die kurz mit ihrer Mutter in der Küche verschwunden war, gab Friedrich die Fliegenklatsche: »Mami sagt, wir kriegen für jede einen Pfennig.« Sie rannten los. Beatrix brummte für den Motor und rief das Tak-Tak-Tak, und Friedrich flog das Flugzeug und schlug die Fliegen tot.

In der Küche lief das Autoradio, das Victor unter den Hängeschränken angebracht hatte: »Ein Bett im Kornfeld, das ist immer frei …« Die Küchenzeile sah aus wie eine Weltraumstation aus einem Science-Fiction-Film. Die Geräte hingen an der Wand, alle aus Plastik und Metall, grellgelb oder orange: Messer, Handmixer mit Aufsätzen, eine rote Waage zum Ausklappen, ein Küchenwecker. Amalia holte zwei große Löffel und stellte eine Zwei-Liter-Packung Eis auf den Resopaltisch, den man auf beiden Seiten ausziehen konnte. Sie setzten sich. An der Wand hingen vier Bilder von Enten und einige Aquarelle von Amalias Vater, Großvater Fritz von Aal. Amalia nahm sich ein gelbes Schneidebrett und begann Gemüse zu schnippeln. Wie immer bereitete sie die Speisen für die nächsten Tage vor und für Notfälle, wie etwa Lasagne und einen Kartoffelauflauf, die in der Tiefkühltruhe im Keller eingefroren wurden. Sie hakte die Gerichte in einem Wochenplan, der an der Wand hing, ab.

»Dein Vater und ich, wir waren schwer ineinander verliebt, als wir uns kennenlernten. Das war 1962. Wir wollten Kinder, viele Kinder. Adrett gekleidet, anständig und sie würden auf gute Schulen gehen. Mir fiel damals siedend heiß ein, dass ich überhaupt nicht wusste, wie man einen Haushalt führt, also begann ich, Hauswirtschaftslehre auf der Höheren Töchterschule St. Anton zu studieren.« Amalia deutete auf ein gerahmtes Diplom mit goldenem Prägestempel. Ihr Sohn hörte längst nicht mehr zu. »Ich langweile dich?«

Friedrich fragte sich, ob seine Mutter krank sei. Ihre Stimme klang belegt. Sie sah blass aus. Statt einer Antwort nahm er den roten Flieger und die Fliegenklatsche und rannte wie besessen los, kurvte wild durchs Haus, konnte nicht mehr aufhören, allein, nie wieder würde er Beatrix, diese Verräterin, mitnehmen. Im Haus rasten die Fliegen in wirren Wolken, wie Schwarz-Weiß-Bilder vom Luftkampf im Ersten Weltkrieg. Er rannte tagelang, zwischendurch fuhr er mit einem Rennrad auf gut befestigten Wegen durch den Nebel, dann tötete er wieder Fliegen.

Am Abend musste er in die Badewanne. Sein Gästezimmer