Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Инспирия

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Cupcake. Счастливый магазинчик

- Sprache: Russisch

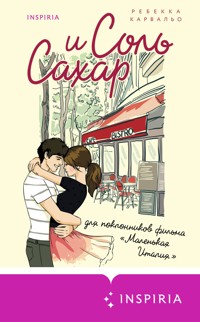

«Не доверяй ни сковородкам с тонким дном, ни семье Молина». Лари Рамирес впитала эту истину с молоком матери. В маленьком бразильском городке Олинда их семейная пекарня «Соль» воюет с соседним «Сахаром» уже несколько поколений. Однако жизнь Лари меняется, когда умирает ее любимая бабушка, хранительница семейных рецептов. Вдобавок расширяющаяся сеть гипермаркетов грозит обанкротить их семейный бизнес. Лари хочет любой ценой спасти свой дом, поэтому совершает немыслимое — объединяется со своим злейшим врагом, Педро Молина. Лари открывает новые стороны Педро, о существовании которых и не подозревала, и даже немного проникается к нему симпатией. Но может ли истинная Рамирес по-настоящему доверять Молина?

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 457

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Ребекка Карвальо Соль и сахар

© Рябцун М., перевод на русский язык, 2023

© Издание на русском языке, оформление. Издательство «Эксмо», 2023

Rebecca Carvalho

SALT AND SUGAR

Copyright © Rebecca Carvalho, 2022

First published by Inkyard Press Translation rights arranged by Sandra Dijkstra Literary Agency

Всем, кто задается вопросом, следовать ли им за своей мечтой

Моей маме, которая первая побудила меня следовать за моей мечтой

И Майклу, который никогда не позволял мне сдаться

1

ПЯТНИЦА, 22 АПРЕЛЯ

Бабушка Джульетта Рамирес всегда говорила: не доверяй ни сковородкам с тонким дном, ни семье Молина.

Я смотрю, как сгущающаяся тьма окутывает пекарню моей семьи. В этот странный, неопределенный час перед тем, как уличные фонари озарят холмы Олинды[1], наша вывеска «Соль», написанная рукой прабабушки Элизы, растворяется в сумерках.

Я не могу заставить себя зайти внутрь. Пока не могу. В пекарне тихо, как будто ее убаюкал сильный бриз, дующий с океана. И поэтому я выжидаю еще минутку. И еще одну. Я жду момента, когда «Соль» внезапно – я не знаю – зевнет, что ли.

– Просыпайся, – шепчу я себе под нос.

Но «Соль» не вздрогнет и не проснется только потому, что я на нее смотрю. «Соль» угасает, в то время как пекарня семьи Молина сияет на ее фоне. Они называют ее «Сахаром», но пусть вас не вводит в заблуждение название. Это своего рода ядовитая сладость, которая ощущается в некоторых отравах.

Когда все соседи в знак траура закрыли свои магазины, Молина держали двери «Сахара» широко открытыми, как оскорбление. От радостного мерцания огней на их фасаде у меня скручивает желудок.

Не то чтобы я ожидала, что сеу[2] Ромарио Молина, который всю свою жизнь был бабушкиным врагом, пошлет на кладбище хотя бы увядший венок, но как они смеют так эффектно выглядеть сегодняшним вечером? Мне хочется перейти улицу и наорать на них, но меня останавливают осветившие улицу фары принадлежащей «Соли» фускиньи[3]. Мама возвращается домой, и она, должно быть, беспокоится обо мне. Я сбежала с кладбища, не предупре- див ее.

Мама выходит из солнечно-желтой машины того же цвета, что и фасад «Соли», но вместо того чтобы воспользоваться боковой дверью, ведущей в нашу квартиру, спешит прямо ко входу в пекарню, не замечая меня.

Когда месяц назад бабушку положили в больницу, маме пришлось закрыть двери, так что «Соль» как будто ждала, что бабушка вернется домой. Но как мы можем снова открыться без нее? Без бабушки нет «Соли».

Мама не решается отпереть дверь.

Поднимается ветер, треплет ее волосы и обрушивает косую морось. Разноцветные, как радуга, трепещущие флаги, которые мои соседи уже приготовили к празднику Дня святого Иоанна[4] через два месяца, щелкают на веревках над нашими головами.

Пока мама не посмотрела на меня, я и не осознавала, что сделала неуверенный шаг вперед. И я вижу в ее глазах боль.

Я открываю рот, чтобы заговорить, но не знаю, что сказать. Не говоря ни слова, мама поворачивает ключ и входит в «Соль», сразу же находит свой фартук, просто протянув руку в полумрак, скрывающий колышки на стене. Мышечная память. Только тогда мама включает свет. И пекарня просыпается.

Я тоже делаю свой первый шаг в «Соли». Мой первый шаг в пекарне без бабушки.

И видеть все то, что уже успело измениться без бабушкиной заботы, больно. Все кажется таким скучным. Деревянные поверхности не покрыты блестящим маслом перобы[5], которое любила использовать бабушка и которое придавало выпечке тонкий древесный аромат. Тишина, не нарушаемая бабушкиной болтовней с соседями, давит. Даже все ингредиенты для бабушкиного волшебства исчезли: стеклянные банки, которые должны быть наполнены различными продуктами – тапиокой, пшеницей, кукурузой, рисом, – стоят пустые. Как и витрина под главным прилавком.

Мое сердце делает болезненный кульбит, но я сдерживаю слезы.

Не хочу, чтобы мама видела.

Она подходит и встает перед рецептом боло де фуба[6] прабабушки Элизы, как будто откликается на призыв. Мы храним листок бумаги с ингредиентами и инструкциями сложенным и защищенным в стеклянной коробке на стене, как будто это бьющееся сердце самой «Соли».

Мне кажется, что мои ноги тяжелее, чем обычно, но я подхожу и встаю рядом с мамой.

Я не знаю, что сказать или сделать, чтобы утешить ее.

Она закрывает глаза. Молится? Я тоже закрываю глаза и мысленным взором пытаюсь оживить «Соль».

Я представляю, как снаружи покупатели прижимаются лицами к витрине, чтобы посмотреть на киби[7], паштеты и болиньос[8] с треской. Слушаю нашу старенькую стереосистему, издающую статическое потрескивание вперемежку с песнями форро[9], наполненными меланхоличными звуками аккордеона. Пытаюсь ощутить острый аромат фарша, тушащегося в глиняном горшочке, готового превратиться в начинку для коксиньи[10]. И все, что я нахожу, это… ничего. Лишь ощущение, что ты чужая в собственном доме, и от этого кружится голова, становится больно и очень, очень одиноко.

– Сегодня вечером мы снова открываемся, – объявляет мама. – Твоя бабушка, пока могла, работала каждый день.

Она все так же смотрит на рецепт.

– Я думаю, тебе нужно отдохнуть, – говорю я.

Я все мечтала и мечтала о том дне, когда мы снова откроемся. Но мама не спала целую вечность, и за последний месяц темные круги у нее под глазами стали глубже.

– Я тебя повсюду искала, – наконец говорит она, имея в виду мое исчезновение. – На церемонии.

У нее чуть хрипловатый голос, и в нем столько разочарования, что чувство вины пронзает мою грудь, словно ножом.

Я должна извиниться, и я хочу извиниться, но как мне сказать ей, что увидеть бабушку в гробу было больнее всего на свете? Что я с трудом узнала человека, которого любила – люблю – больше всего? Мой мозг продолжал твердить: да, это она. Она уютно устроилась на ложе в окружении подсолнухов, так что это она. Это ее любимые цветы, так что это – она. Но мое сердце продолжало кричать: это не бабушка. Это не может быть бабушка. И прежде чем я осознала это, я ушла. Просто развернулась и ушла. Вышла за ворота кладбища и продолжила путь, запрыгнув в первый же идущий в сторону дома автобус.

Как мне сказать ей это?

Я не могу.

Так что между нами просто… тишина.

Мама больше не спрашивает. Она поворачивается и направляется на кухню, оставляя меня одну в пекарне.

Мне хочется взбежать наверх и запереться в своей спальне. Мне нужно переодеться в черное. Я поехала на кладбище прямо из школы, и у меня не было времени переодеться. Футболка в красно-белую полоску и спортивные штаны кажутся неправильными. Слишком жизнерадост- ными.

Но, если честно, если я уйду, то вниз уже не спущусь. Хватит с меня побегов на сегодня.

Вместо этого я беру со стойки табуретки и расставляю их, чтобы отвлечься. Когда я заканчиваю подготавливать «Соль» для покупателей, мама уже вовсю орудует на кухне.

До меня доносятся первые нотки запаха карамелизированного лука, обжаренного с чесноком и молотым тмином. В любой другой день они были бы просто божественны. Но сегодня вечером они приносят только еще больше душевной боли. Колокольчики над дверью «Соли» звенят, пугая меня. Я поворачиваюсь и вижу, как внутрь просовывают головы соседи. Всего на мгновение мне удается вообразить, что их привлек запах бабушкиной стряпни. В любую минуту из кухни выйдет бабушка и поприветствует их, и весь этот день – весь год – обернется просто чертовым страшным сном.

Но у соседей скорбные лица, и они выражают соболезнования. Как бы я ни старалась, я не знаю, что говорить в ответ. Я чувствую, как меня тянут во все стороны, мои нервы на пределе, и тут из кухни выходит мама и спасает меня.

– Иди садись. Ужин скоро будет готов, – шепчет она мне. Она собрала волосы в тугой пучок – ее стиль «готова к работе».

Мама пожимает руки, раскрывает объятия и говорит ободряющие слова. Больно видеть, как люди загипнотизированы ею, как будто ищут глаза бабушки, когда смотрят ей в глаза, проверяя, того ли они карего оттенка. Приходят и самые близкие бабушкины друзья. Донья Клара. Сеу Флориано. При виде распахнутых дверей «Соли» они разражаются слезами, и мама тут же принимается их утешать.

Я беспокоюсь, что это слишком тяжело для нее. Но я словно парализована. Я не знаю, как быть рядом с кем-то, когда сама чувствую себя брошенной на произвол судьбы. Собрание в «Соли» превращается в поминки, люди делятся историями и счастливыми воспоминаниями, например, когда бабушка залезла на дерево, чтобы снять воздушного змея, и сама там застряла. Некоторые просто серьезно слушают, медленно потягивая café com leite[11], потому что иногда, когда слишком трудно говорить, проще просто есть и пить.

Через некоторое время по кругу разносят тарелки с масляным кускусом, вяленой говядиной с карамелизированным луком и уложенными вокруг обжаренными ломтиками хрустящего сыра коальо[12]. И мне мама тоже приносит тарелку.

– Ешь, – велит она, прежде чем проскользнуть обратно на кухню.

Но, несмотря на восхитительный пикантный запах, мне кусок в горло не лезет.

Над дверью снова звенят колокольчики. Я оглядываюсь через плечо и вижу, как внутрь пробирается донья Сельма. Лучшая бабушкина подруга, которая для меня как бабушка и для мамы как вторая мама. Когда я вижу ее в этой черной одежде вместо обычных ярких, праздничных цветов, все кажется мне более… реальным. Когда донья Сельма замечает меня, я, должно быть, выгляжу такой же потерянной, какой себя чувствую, потому что она идет прямо ко мне, расталкивая людей, пытающихся с ней заговорить. Она заключает меня в крепкие объятия. Мне больше никогда не обнять бабушку. Боль бьет по ребрам, как удар током.

– Лари, мне нужно, чтобы ты помнила одну вещь, – говорит она мне на ухо. – Тебя любят. И ты не одинока. Ты не одинока. Понимаешь?

Ее темно-карие глаза изучают мое лицо. Я пытаюсь улыбнуться, чтобы показать, что ей не нужно беспокоиться, хотя понимаю, что донья Сельма не ждет от меня храбрости. Но потом она начинает плакать, и мне становится труднее сдерживать собственные слезы.

Она еще раз обнимает меня. Отступает назад и окидывает комнату беспокойным взглядом, как будто кого-то ищет.

– Кажется, мама на кухне, – говорю я, предполагая, что донья Сельма ищет ее.

– Я хочу, чтобы вы с Элиси лучше заботились о себе. – Даже то, как она произносит мамино имя, напоминает мне о бабушке. Тот же выговор. Э-лии-сии. – Почему вы открыли «Соль» этим вечером?

– Мама так решила.

Донья Сельма наконец замечает в толпе маму.

– Пойду проведаю ее, – говорит она, перед уходом успокаивающе сжимая мое плечо.

Ко мне подходит Изабель, помощница доньи Клары на рынке.

– Кажется, там что-то горит, – говорит она.

У Изабель часто пригорает растительное масло для приготовления паштетов во фритюре, поэтому она стала чем-то вроде ходячего детектора дыма.

Ощутив в воздухе слабый запах горелого, я морщу нос.

В другом конце комнаты мама все еще беседует с доньей Сельмой. Я должна пойти и сказать ей о подгоревшей еде, но я не хочу прерывать их разговор. Я знаю, что маме нужны слова доньи Сельмы так же сильно, как минуту назад мне нужны были ее объятия.

– Твоя мама жарила яйца? – нервно уточняет Изабель. – Тебе лучше поторопиться.

– Мне?

Я ощущаю приступ страха. Мама никогда не разрешает мне готовить.

– Да, тебе. Ты ведь не хочешь, чтобы кухня сгорела дотла?

Я уже разочаровала маму сегодня на похоронах, и я не могу просто сидеть без дела, когда горит еда. Но в тот момент, когда я переступаю порог кухни, мое сердце начинает биться еще быстрее.

Зайти в «Соль» было тяжело. Но войти на кухню «Соли», зная, что за стойкой не будет бабушки, еще больнее. Кажется, что стены из красного кирпича сдвигаются. На плите стоит сковорода, содержимое – яичница-болтунья с помидорами и кинзой? – уже прилипает к сковороде с сердитым шипением. Вверх устремляются клубы дыма, затуманивая пространство возле плиты.

Я пытаюсь распахнуть запотевшее стеклянное окно на задней стене, но его заклинило. Лихорадочно оглядываюсь в поисках ложки, чтобы спасти мамину стряпню, но их так много. Деревянные, металлические, пластиковые ложки всех размеров. Какую из них нужно использовать? Я чувствую, как в ушах отдаются удары сердца.

Я хватаю ближайшую ложку. Металлическую. И начинаю как умею скрести дно сковороды, но не уверена, что делаю это правильно.

Жар от плиты просачивается сквозь одежду. Запахи окружают меня со всех сторон, как сеть: орегано, черный перец и сыр с соседней сковороды и пикантный запах сладкого картофеля, кипящего в кастрюле сзади.

Это волнует.

Восхитительно волнует.

Обычно мое волнение полностью связано с тем, что я как-то могу испортить мамину стряпню. Но на этот раз меня переполняют возбужденные бабочки.

Шипение становится громче. Как извержение вулкана. Вторая сковородка тоже начинает дымиться. Горячие пузырьки в кастрюле с кипящим картофелем лопаются слишком близко к моей руке. Опасно, я знаю. И все же я позволяю себе прикрыть глаза, мои уши улавливают всю окружающую меня симфонию звуков готовящейся пищи.

Металлическая ложка в моей руке становится все горячее. Жар проникает в кровь. Быстро. Кровь будто становится наэлектризованной, образует связь, и внезапно…

Я уже не одинока.

В глубине живота у меня возникает ощущение тепла, и я понимаю, что женщины в моей жизни, прошлые и настоящие, здесь, со мной.

На самом деле бабушка не умерла. И не умрет, пока на этой земле стоит «Соль». Раздается внезапный хлопок, и я резко открываю глаза.

Шипящее масло брызгает мне на запястье, и жгучая боль вытесняет все размышления. От неожиданности я отпрыгиваю и случайно задеваю ручку сковороды. Кажется, что все это происходит в замедленной съемке. Я смотрю, как сковородка с яйцами падает с плиты, еда разлетается во все стороны.

Воздух пронзает мамин визг.

2

ПЯТНИЦА, 22 АПРЕЛЯ

Думаете, у такой девочки, как я, кулинарная подготовка могла бы быть и получше, верно? Но, как мы здесь говорим, casa de ferreiro, espeto de pau[13]. У сапожника дети всегда без сапог. Или, в моем случае, дочь пекаря не умеет печь… или готовить… от слова «совсем».

Когда я была маленькой, я часто забредала на кухню и исследовала ее самостоятельно. Меня тянуло в этот волшебный мир, где бабушка казалась самой счастливой. Пока все спали, я взбиралась на стул и, поджав под себя ноги, усаживалась на столешницу. Час спустя бабушка, проснувшись, обнаруживала, что я, словно зачарованная, деловито зачерпываю из миски сахар или manioc farinha[14] и высыпаю их рядом с собой. Несмотря на беспорядок, она никогда на меня не сердилась.

Бабушка каждый раз брала меня на руки и шептала: «У нас с тобой есть секрет, minha pequena[15]».

Во втором классе я увлеклась сбором плодов и листьев. Размельчала их пестиком в ступке, прихваченной с кухни, добавляла воду и притворялась, что готовлю самый вкусный суп, изо всех сил стараясь подражать бабушкиной стряпне. Это была лучшая из придуманных мной игр, пока меня не увидела кучка детей.

– Что это за мерзкая бурда? – спросили они меня.

– Это суп, – ответила я. – И он не мерзкий.

Педро Молина, внук сеу Ромарио, посмотрел на мою смесь так, словно являлся большим знатоком супов. Несмотря на то что он был моего возраста, он уже помогал на кухне своей семьи. Педро запустил руку в свою кудрявую челку, явно позабыв о намотанной на палец повязке.

– Что с тобой случилось? – поинтересовался один из его приятелей.

– Мы с дедушкой нареза́ли ломтиками мармелад из гуавы, чтобы приготовить боло де роло[16], – объяснил он с самодовольной улыбкой. – Было совсем не больно.

Все соседские дети посмотрели на Педро с благоговением.

Но я-то видела Педро сразу после того, как он получил травму, и знала правду.

– Я слышала, как ты ревел, – обвиняюще возразила я.

Остальные дети начали перешептываться у него за спиной, и Педро закипел.

Весь – сплошные шишковатые локти и коленки, он сделал ко мне шаг, сморщил нос при виде моей стряпни и сказал:

– Если это суп, покажи, как ты его выпьешь.

Я поднесла смесь ко рту. От сладкого запаха гниющих листьев и хлорофилла у меня скрутило желудок. Цвет у супа был тревожным, красновато-коричневым. Мне придется это выпить. Педро бросил мне вызов на глазах у всех.

Я была готова сделать первый глоток – но я стру- сила.

– Это та самая отвратная еда, которую ваша семья подает в «Соли»? – насмехался он надо мной.

Куда бы я ни пошла, его приятели старались, чтобы я слышала вариации одного и того же обвинения. Я даже слышала, как они предостерегали друг друга от того, чтобы ходить в «Соль», потому что мой суп выглядел ужасно. Ситуация выходила из-под контроля, и я должна была что-то сделать, чтобы защитить репутацию «Соли».

Однако мой список неудачных попыток приготовления блюд только увеличивался: я принесла в школу остатки маминого супа, но случайно пересолила его. Вот почему и по сей день меня дразнят Соленой.

Я принесла леденцы, которые тайно приготовила по найденному в интернете рецепту, но они оказались такими твердыми, что моя одноклассница лишилась зуба.

Затем я попробовала вскипятить воду на плите в «Соли», чтобы приготовить настоящий суп, но случайно обожгла бабушке руку, когда она меня застукала. От боли она вскрикнула так, что перепугала меня, и я даже хотела, чтобы она обратилась к врачу, но она сказала, что это ерунда.

Мама узнала, что я пробралась на кухню «Соли». И что бабушка пострадала по моей вине. Она наказала меня и заставила пообещать, что я больше никогда не буду готовить за ее спиной. Собственно, ей и не нужно было этого требовать. Я наконец поняла, что приготовление пищи – не для меня, ведь всякий раз, когда я переступала порог кухни, происходило что-нибудь действительно неправильное.

Как будто я была проклята.

Когда кто-то рождается с кулинарным даром, с этой особой способностью превращать еду в волшебство, говорят, что у него от рождения золотые руки. У всех женщин в моей семье есть этот дар. Но когда подошла моя очередь, я думаю, фея была в отпуске на острове Фернанду-ди-Норонья[17], потому что я получила нечто прямо противоположное.

Мой дар – чертово проклятие неуклюжести.

3

ПЯТНИЦА, 22 АПРЕЛЯ

Мама подставляет мое запястье под холодную воду, но кожа все еще горит сердитым оттенком красного в том месте, куда брызнуло горячее масло.

– Не так уж и больно, – вру я, но мама все еще выглядит потрясенной.

– Как только тебе в голову взбрело ковыряться в сковороде металлической ложкой? – кричит она, доставая деревянную ложку из ящика. – Вот что нужно было использовать!

Наши соседи вытягивают шеи из-за прилавка, и я чувствую себя так, словно снова учусь во втором классе и устраиваю беспорядки на кухне «Соли». Мое лицо вспыхивает от смущения.

– Прости меня, – тихо говорю я.

Глядя на маму, можно подумать, будто я только что совершила преступление. С таким же успехом я могла бы это сделать. Я – дочь, внучка и правнучка знаменитых пекарей, и все же я даже не понимаю, как поджарить яйцо так, чтобы оно не взорвалось, как граната, на всю кухню. Какая катастрофа.

Мама испускает тяжелый вздох.

– Иди наверх.

– Позволь, я хотя бы помогу тебе убраться, – говорю я, протягивая руку за шваброй.

– Ты и так сделала достаточно. – Она забирает у меня швабру. – Ступай.

Я волочу ноги к лестнице, избегая зрительного контакта с кем-либо, кто был свидетелем того, как мама меня отругала. На полпути к своей комнате слышу снаружи гудки. Я оборачиваюсь, присаживаясь на ступеньку, чтобы посмотреть, кто подъезжает к «Соли». Мама выходит, чтобы выглянуть на улицу из-за пустой витрины. К ней присоединяется донья Сельма, и я ловлю взгляд, которым они обмениваются.

Мамины тонкие губы побледнели, ее глаза расширились и сияют, как будто за ними назревает буря. Ее не узнать.

Я сбегаю вниз по лестнице, перепрыгивая через две ступеньки зараз.

– Что случилось? – спрашиваю.

Донья Сельма кладет руку маме на плечо, но это не мешает ей выскочить на улицу. И вот тогда я вижу большой белый фургон, который неуклюже маневрирует на нашей узкой улочке, пытаясь припарковаться перед «Солью».

– Ступай в свою комнату, дорогая. Не волнуйся, – говорит мне донья Сельма, прежде чем отправиться следом за мамой.

Не волнуйся? Что ж, вот теперь я волнуюсь.

Ни за что не оставлю маму разбираться с этим в одиночку.

Я выхожу на улицу.

Из фургона доносится тяжелая песня под аккордеон, популярная в это время года. Водитель, парень лет двадцати с небольшим, рассеянно барабанит пальцами по рулю, бормоча слова песни.

Мама стучит в его окно, и он быстро его опускает, чтобы поговорить.

– Слишком много машин, сеньора, – говорит он. – Я приехал забрать кейтеринговый заказ для свадьбы.

Если бы мы арендовали кейтеринговый фургон, я бы об этом знала. И непохоже на то, что у нас запланировано это мероприятие. Мама собирается что-то сказать, но тут напротив распахивается дверь «Сахара», и оттуда выбегает донья Эулалия Молина – единственная дочь сеу Ромарио и мама Педро.

Донья Эулалия машет водителю руками, белый фартук завязан у нее на талии.

– Надеюсь, это не очередная их выходка, – предупреждающим тоном говорит мама водителю. Она сегодня вечером явно не в настроении.

И я начинаю понимать причину, по которой мама так нервничает.

Она думает, что Молина что-то замышляют.

Эта семья обожает придумывать нелепые способы напасть на нас. Некоторые из них мягкие и нетворческие, например, они отправляют подставных клиентов ругать наши блюда перед настоящими платежеспособными клиентами. В других случаях это может быть что-то скверное.

Возможно ли, что они подослали сюда этот фургон, именно сегодня из всех дней, чтобы покрасоваться?! Неудивительно, что маме трудно сдерживать свой гнев. Теперь и у меня тоже кровь закипела.

Водитель просто смотрит на маму, ожидая указаний, совершенно не обращая внимания на то, что донья Эулалия пытается привлечь его внимание со своей стороны улицы.

– Вы ошиблись пекарней, – резко говорит мама.

Водитель переводит взгляд с нашей вывески на «Сахар» и наконец замечает донью Эулалию.

– На этой улице слишком много пекарен, – оправдывается он, и мама в ответ приподнимает бровь.

Сопровождающие Молину пекари выходят через двери «Сахара» с прикрытыми защитными пленками подносами, до краев наполненными лавандового цвета «виноградными сюрпризами»[18], бригадейро[19] и бем-касадос[20], которые они загружают в кузов фургона.

А потом они выносят целый поднос эмпадиньяс![21] Даже со своего места через дорогу я вижу, что тесто получилось рассыпчатым и золотистым, как по бабушкиному рецепту.

Дело в том, что всем известно: на нашей улице эмпадиньяс готовят только в «Соли». Это договор, который наши семьи заключили несколько поколений назад, когда наши прабабушки проводили линию фронта:

Рамирес готовят только пикантные блюда;

Молина готовят только сладости.

Приготовив эмпадиньяс, «Сахар» пересек черту, и им это известно. Бесстыдные, нечестные, мусорные змеи!

– Они делают это нарочно, – сквозь зубы цедит мама.

– Элиси, не обращай на них внимания, – призывает донья Сельма. – Возвращайся внутрь.

Но мама застыла на месте, наблюдая через улицу за кейтеринговой процессией.

Донья Клара и сеу Флориано выходят из «Соли», чтобы присоединиться к нам. Оба выглядят возмущенными.

– Скажи мне, что это не свадебный заказ, с которого уволили Джульетту! – взмахивает своей тростью в сторону фургона донья Клара.

«Соль» получила заказ на обслуживание небольшого свадебного приема, но Молина распространили по соседям слухи, что у нас на кухне завелись крысы. Слухи дошли до клиентки, которая нас тут же уволила. Это разбило бабушке сердце, и вскоре после этого она слегла в больницу.

«Сахар» выпендривается. На их лицах написан неподдельный восторг, как будто они только что увидели, как сборная Бразилии по футболу выиграла у Германии со счетом семь – один, и при этом они сами забили все мячи. Этот кейтеринговый заказ должен был быть нашим! Они украли его у нас!

– Злодейская шайка, способная на все, – бросает мама, проносясь мимо нас, как стрела, обратно в «Соль». Бабушкины подруги следуют за ней по пятам.

Ненавижу Молину.

Я больше не могу сдерживать слезы. Они катятся по моим горячим от гнева щекам. Вместо того чтобы вернуться в «Соль», я иду через улицу к группе младших пекарей, выносящих подносы с едой.

Я скажу им: «Как вы смеете вредить моей семье? Как вы смеете распространять ложь и красть у нас клиентов? Как вы смеете размахивать своей вероломной победой сейчас, зная, что мы в трауре? Как вы смеете сегодня вечером смеяться?»

– Как вы смеете!..

Я не успеваю произнести больше ни слова, потому что в этот момент моя нога натыкается на что-то неподвижное, и я на секунду замираю в вертикальном положении. А потом…

Уже нет.

– Осторожно! – кричит донья Эулалия, и я довольно скоро понимаю, что предупреждение адресовано не мне.

Я раскидываю руки, чтобы удержаться, как раз в тот момент, когда из «Сахара» выходит кто-то, несущий гигантский трехъярусный свадебный торт. Торт такой высокий, что я даже не вижу человека, который его несет, это просто гора белой глазури. Мои руки погружаются в него, проникая до золотисто-коричневой корочки внутри. Я падаю, увлекая за собой торт и несущего его человека в одно большое, сладкое падение.

4

ПЯТНИЦА, 22 АПРЕЛЯ

Должно быть, на свадебном торте были фигурки жениха и невесты, потому что я замечаю, как в сторону бордюра катится отломленная голова жениха. Бабушка могла бы сказать, что это скверное предзнаменование для брака.

Что ж, думаю, это знак. Знак того, что у меня серьезные неприятности.

Все мое лицо покрыто глазурью, сладкие волосы прилипли к щекам. Вокруг меня раздаются крики. И один сдавленный крик доносится из-под меня. Я смотрю вниз сквозь запачканные линзы очков и обнаруживаю пару глаз, в упор смотрящих прямо на меня.

Погодите… Я знаю эти глаза. Большие, круглые, светло-карие. Глаза Молины.

Не могу поверить, но только что я врезалась в хулигана из моего детства. Моего соперника в школе и на улице. Семнадцатилетнего вундеркинда-пекаря, внука сеу Ромарио. Педро Молина.

Запах сахара в воздухе такой густой, что речь, которую я приготовила для его семьи, замирает у меня на кончике языка. Я даже не знала, что он в городе. Никто не видел его около двух недель, он уезжал неизвестно куда.

Педро выглядит так, словно не может поверить в то, что произошло, и как только наши взгляды встречаются, выражение его лица становится ледяным.

– Отцепись от меня. – Его голос так же холоден.

Я пытаюсь оттолкнуться от него, но на тротуаре слишком много глазури. Мои ноги скользят, и я снова падаю Педро на грудь, наши лица так близко, что я чувствую головокружительный, сладкий аромат глазури в его волосах. Его глаза расширяются.

Чьи-то руки подхватывают меня под мышки, чтобы поднять, и на заднем плане эхом раскатывается пронзительный мамин крик.

– Не прикасайся к моей дочери! НЕ. ПРИКАСАЙСЯ. К НЕЙ!

– Твоя девчонка испортила торт! – орет на маму донья Эулалия.

– Это был несчастный случай, – пытаюсь объяснить я, но меня никто не слушает.

Мама примчалась из «Соли» как ураган, готовая уничтожить кого угодно – что угодно – рядом со мной. Когда она вытаскивает меня из хаоса, в ее глазах горит такой огонь, какого я никогда раньше не видела. Я ошеломлена. Она никогда не была так похожа на бабушку, как сейчас.

– Ты не ранена? – Она с ног до головы окидывает меня беспокойным взглядом.

– Я… я в порядке, – заикаюсь я. Вся в торте, уверена, я выгляжу неубедительно.

Мама начинает вести меня через улицу, и я понимаю, что покупатели, которые были в «Соли» и «Сахаре», уже высыпали полюбоваться разворачивающейся сценой.

– Твоя дочь нарочно испортила торт! – кричит вслед маме донья Эулалия. Мы поворачиваемся, и она шагает к нам. – Ничего не собираешься с этим сделать? – Она расстегивает фартук и театрально бросает его к ногам мамы, но он приземляется на омытые дождем булыжники.

По всей улице заходятся лаем собаки.

– Клянусь, я не нарочно, – снова пытаюсь я, переводя взгляд с мамы на донью Эулалию. – Я до последней секунды даже не видела торт.

– Это был трехъярусный торт! – рычит донья Эулалия. Капли дождя блестят на ее волосах, как роса.

– Если моя дочь говорит, что это был несчастный случай, значит, это был несчастный случай. Ponto final[22], – парирует мама.

На заднем плане я вижу, как несколько пекарей выкапывают Педро из-под обломков торта. Он поднимается на ноги спиной ко мне, обретает равновесие на скользком тротуаре и идет назад в «Сахар».

Мама снова пытается отвести меня домой, но донья Эулалия, похоже, не позволит нам так легко уйти. Эта женщина всегда в настроении поругаться посреди улицы. Как будто считает весь район своей сценой.

– Отвали! – огрызается мама. – Клянусь, если ты приблизишься к моей дочери…

– Как это низко, Элис! – обвиняет она маму. – Ты испортила чью-то свадьбу! Что я скажу невесте? – Ее сердитые глаза находят меня, как самонаводящаяся ракета. – Ты подошла специально, чтобы испортить торт!

Другие пекари «Сахара» хором подтверждают: «Да, так и есть!»

– Лари Рамирес никогда бы такого не сделала! – кричат в ответ бабушкины подруги.

Мамино лицо приобретает темно-красный оттенок.

– Ваша семья распустила ужасный слух, что в «Соли» водятся крысы, лишь для того, чтобы украсть у нас клиента!

К нам подходит донья Сельма, на ее лице – выражение беспокойства.

– Сейчас не время. Пожалуйста, Элиси, вернись в «Соль».

Но мама и донья Эулалия снова начинают кричать друг на друга. Десятилетия гнева рикошетом проносятся между пекарнями, здания словно замирают, играя в гляделки, поддерживаемые двумя группами соседей. Одни – за «Соль». Другие – за «Сахар».

– Что здесь происходит? – произносит голос, и окрестности – черт возьми, весь город – затихают.

Мама хватает меня за руку, ее пальцы на моих холодны как лед.

К нам по улице идет сеу Ромарио. Он переводит взгляд с разлетевшегося по тротуару торта на глазурь, покрывающую меня с головы до ног.

– Это просто маленький кусочек торта упал с подноса. Все под контролем, – лжет донья Эулалия, но сеу Ромарио даже не смотрит на нее.

Ему под семьдесят, и здоровье у него уже не то, что прежде, но его присутствие по-прежнему внушительно.

– У нас остались праздничные торты? – спрашивает он младшего пекаря, в то время как остальные опускают головы, как делает большинство моих одноклассников, когда боятся, что их вызовут к доске отвечать на вопрос.

Младший пекарь заметно вздрагивает.

– Нет, шеф, – говорит она.

– Что у нас осталось с сегодняшнего утра?

– У нас есть Болу-Соуза-Леон[23], мраморный торт и торт с маракуйей. К сожалению, они все небольшие.

Сеу Ромарио хмурится.

– Осталась какая-нибудь глазурь?

– Немного ганаша[24], шеф.

– Используйте его как глазурь на мраморном торте. Сверху добавьте ягоды клубники. Еще возьмите для этой свадьбы все маленькие пирожные, которые у нас остались. Захватите ассорти из гуавы и боло де роло со сливками, которые мы собирались выставить завтра для покупателей. Это не то же самое, что свадебный торт, но ничего не поделаешь. Извинитесь перед невестой. Если ее не устроит ассортимент тортов, скажите, что мы вернем деньги.

При звуке слова «вернем» донья Эулалия подскакивает.

– Как это «вернем», отец?! Я не хотела тебя расстраивать, но ты должен знать правду. Это они должны покрыть ущерб! Они специально испортили торт! – Она тыкает в маму пальцем.

Младшие пекари переводят взгляд с доньи Эулалии на сеу Ромарио.

– Вы плохо слышите? – Он хватается за свою трость, его голос подобен грому. – Делайте что сказано. Грузите торты и остальные подносы в фургон. Сейчас же.

– Да, шеф.

– Простите, шеф.

– Сию минуту, шеф.

Все спешат обратно в «Сахар», чуть не спотыкаясь друг о друга.

В «Соли» на кухне всегда были только мама и бабушка, в то время как у Молины есть большая сменная группа младших пекарей, как будто они создают собственную армию. Деньги за предательство – вот причина, по которой их бизнес всегда был немного больше нашего.

Это история, которую я знаю с детства.

Прабабушка Элиза Рамирес была подающим надежды поваром в гостинице. Эта работа была ее единственной возможностью самостоятельно вырастить мою бабушку, поэтому она прославилась рецептом изысканно пикантного, пропитанного маслом боло де фуба. Донья Элизабет Молина работала в гостинице дольше, чем прабабушка, и она также прославилась собственным рецептом. Молочным пудингом. Говорили, он получался у нее таким гладким, что будто сам скользил по языку.

Эти двое часто враждовали. Каждая хотела доказать соседям, кто лучший повар в городе, и такая возможность представилась благодаря кулинарному конкурсу.

В ночь перед конкурсом прабабушка и донья Элизабет были заняты приготовлением конкурсных блюд и заботой о многочисленных гостях в гостинице. Это была оживленная ночь, в городе на карнавал собралось много ту- ристов.

Нервы на пределе, плечом к плечу, и борьба за место на маленькой кухне. История гласит, что повара случайно подставили друг другу подножки, и их пирог и пудинг слетели с подносов.

Чудесным образом слои сложились вместе. Молочный пудинг доньи Элизабет оказался поверх прабабушкиного боло де фуба. Может быть, донья Элизабет до последней секунды держала поднос под правильным углом, и у пудинга было достаточно поверхностного натяжения, чтобы просто соскользнуть в нужную сторону, не разлетевшись на кусочки. Может быть, прабабушкин пирог оказался достаточно плотным, чтобы выдержать сверху тонкий слой пудинга. Как бы то ни было, они попробовали этот новый, случайно получившийся двухслойный пирог и поняли, что их рецепты прекрасно дополняют друг друга. Когда они раздали образцы, реакция гостей стала доказательством того, что они создали совершенство.

Вскоре никто уже и не помнил, что они участвовали в конкурсе. Потому что с этого момента единственное, о чем все могли говорить, был их новый рецепт, который назвали «Соль и сахар». Слой боло де фуба, слой молочного пудинга.

Прабабушка Элиза и донья Элизабет собирались вместе открыть пекарню и назвать ее в честь своего нового легендарного рецепта. Но потом донья Элизабет предала прабабушку, продав рецепт кондитерской фабрике, и на свет появился «Сахар». Пекарня, которую донья Элизабет открыла прямо через дорогу от гостиницы на деньги, которые заплатила ей фабрика.

Большие деньги. Цена за предательство.

Когда хозяин гостиницы умер, она перешла к моей прабабушке, которая превратила ее в пекарню и назвала «Соль». Мой дом.

И вот мы с мамой сейчас, спустя несколько поколений, все еще враждуем с Молиной.

Видите ли, в моем районе, где люди редко покидают семейные дома, время будто стоит на месте, а старые раны не заживают. Возможно, оно и к лучшему: эти раны напоминают о том, кому можно доверять, а кому – нет.

Мама пытается вернуть меня в «Соль», и я дрожу, когда делаю первый шаг, мои ноги все еще онемевшие.

– Элис, – окликает за нашими спинами сеу Ромарио. – Если у тебя найдется минутка, я хотел бы с тобой поговорить.

Я смотрю на маму, ожидая услышать, что она скажет «нет». Ей нельзя заходить в «Сахар». Молина бросят ее в кастрюлю и подадут на ужин.

Но, несмотря на гневный взгляд, она смотрит на сеу Ромарио и кивает в знак согласия.

– Мама?

Донья Эулалия выглядит такой же удивленной, как и я.

– Отец, нет. Это не очень хорошая идея. Эти люди уже устроили грандиозный скандал. Я не хочу, чтобы они тебя расстраивали.

Он игнорирует ее, все еще глядя в упор на маму.

– Элис, прошу сюда.

Я тяну маму за руку, чтобы остановить ее.

– Послушаем, что он хочет сказать, – говорит она, словно бросая вызов.

Я боюсь, что в своем горе мама хочет получить возможность разрушить между нашими семьями все раз и навсегда.

5

ПЯТНИЦА, 22 АПРЕЛЯ

Я прожила всю свою жизнь через дорогу от Молины, но в «Сахаре» нахожусь впервые.

Оформление внутри очень безвкусное. Мерцающие огоньки в форме сосулек, свисающих с потолка. Красные стены, как и фасад, оттенка одежды Санта-Клауса. Стеклянные полки и прилавки отполированы до блеска, ни единого признака отпечатков пальцев или запотевших следов от детского дыхания.

Сзади полупрозрачная стенка с прорезями для витрины. Большинство из них уже пусты, но основное место в центре занимает ассортимент боло де роло, знаменитой выпечки сеу Ромарио. Специальное освещение демонстрирует традиционно сверхтонкие спиральные слои – по его словам, в этом рулете двадцать слоев – промазанных гуавой и пересыпанных сахарными гранулами, которые блестят, как россыпь кристаллов.

Полки справа и слева ломятся от мармелада, ярких конфет, пудингов из сгущенного молока, печенья, пирожных и сладких булочек, наполняющих воздух сильным сладким ароматом, который как будто и в самом деле можно попробовать на вкус. Словно вы оказались на кондитерской фабрике.

Некоторые покупатели «Соли» и «Сахара», которые наблюдали за катастрофой с тортом снаружи, устремляются за нами под предлогом получения образцов паштейш де ната[25], которые предлагает за прилавком младший пекарь. Когда пекарь видит, что мы входим в кондитерскую, она замирает, все еще протягивая поднос.

Мой желудок скручивается в узел.

Когда толпа немного расступается, я замечаю знаменитый рецепт молочного пудинга доньи Элизабет Молина, запертый в стеклянной коробке на стене. У меня отвисает челюсть. Наверное, я не ожидала, что ее рецепт будет так похож на рецепт моей прабабушки в «Соли». Если бы не вражда наших семей, рецепт доньи Элизабет был бы второй половиной. Не полярной противоположностью, а родственной душой.

– Пожалуйста, следуйте за мной, – приглашает сеу Ромарио, ведя нас вокруг прилавка, и меня захлестывает адреналин. Потому что нет ничего более святого, чем мир за главным прилавком пекарни. Это место, где наука превращается в магию. Что бы сказала бабушка, если бы увидела нас сейчас?

Донья Эулалия пробегает мимо нас к сеу Ромарио.

– Отец, подожди. Я не хочу, чтобы ты разговаривал с ними наедине, – говорит она тихим голосом. – Мы тоже должны участвовать в этом разговоре.

– «Мы»? – хмурится сеу Ромарио.

– Мы с Педро, – объясняет она, и при упоминании Педро он кажется удивленным. Она быстро добавляет: – Да, он дома. Приехал сегодня днем.

– Педро! – зовет сеу Ромарио. От его голоса даже фундамент пекарни вздрагивает.

– Отец, следи за своим давлением, – умоляет донья Эулалия.

Педро выходит из кухни «Сахара», вытирая торт с лица тряпкой для мытья посуды.

– Дедушка, – приветствует он, опуская глаза в знак почтения.

Позади него на кухонном полу я замечаю его синий рюкзак, тот, с которым он ходит в школу. Он раздут от его вещей, даже молния разошлась. Как будто Педро предпочитает таскать с собой весь свой гардероб, куда бы ни шел.

Сеу Ромарио смотрит на него долгим взглядом, и глаза Педро остаются прикованными к собственным измазанным тортом ботинкам.

– Стало быть, ты вернулся, – говорит мужчина, и, возможно, это мое воображение, но в его тоне есть намек на «я же тебе говорил».

– Да, да, – вмешивается донья Эулалия. – И он никуда не денется, верно, Пью?

Пью? Я подавляю смешок, который вызвало у меня это прозвище. Педро свирепо смотрит на меня.

Он открывает рот, чтобы что-то сказать дедушке, но тот отворачивается, не давая ему шанса, и я ловлю обиженный взгляд Педро, брошенный деду в спину.

– Иди с дедушкой, – одними губами говорит Педро его мать, и после некоторого колебания он сдается.

Должно быть, между ними что-то произошло. Интересно, не по этой ли причине Педро уехал так внезапно?

Донья Эулалия входит в кабинет сеу Ромарио следом за Педро, даже не оглядываясь, чтобы посмотреть, идем ли мы за ней.

Комната такая же узкая, как кабинет бабушки в «Соли», ненамного больше чулана для метел. Пахнет одеколоном. Сильно. Удушающе. По обе стороны стола стоят картотечные шкафы.

И везде, где есть свободное место на стенах, висят в рамках награды за выдающиеся достижения в выпечке кондитерских изделий, полученные сеу Ромарио в молодые годы. Он усаживается за стол. Прикрывает налитые кровью глаза, как будто плохо спал в последнее время. Донья Эулалия становится справа от него, Педро обнимает дедушку слева. Перед столом есть только один свободный стул, поэтому я жестом приглашаю маму присесть.

И на нас опускается неловкое молчание.

Сеу Ромарио ерзает на стуле, словно пытаясь найти более удобное положение. А потом улыбается.

У меня тут же пересыхает в горле, потому что я не думаю, что когда-нибудь видела, как этот человек улыбается. По крайней мере, не так, и уж точно не нам. Улыбка достигает его глаз и затуманивает их.

– Тебе когда-нибудь говорили, что ты очень похожа на своего отца, Ларисса? – спрашивает он.

Я вижу, как мамины руки сжимаются на подлокотниках кресла, костяшки пальцев белеют.

Папа погиб до моего рождения, так что мне так и не пришлось его увидеть. Но я видела фотографии.

– Конечно… – отвечаю я сеу Ромарио.

– У Габриэля тоже была похожая, как бы это сказать, предрасположенность к неуклюжести.

Я чувствую, что краснею. Не пойму, кого он оскорбляет – папу или меня. Или, может быть, нас обоих.

Когда папа был немного старше меня, он работал в «Сахаре», помогая Молине с бухгалтерией, но эта сторона истории моих родителей кажется мне почти нереальной. Мама никогда не говорит об отце. Его гибель – тяжелая для нее тема.

Я действительно слышала, как Изабель однажды спросила маму, каково это – влюбиться в кого-то из «Сахара». Это был невинный вопрос от чересчур любопытного, но все равно любимого друга семьи, но мама не проявила снисхождения. Тогда я впервые услышала, как она огрызается на любого, кто спрашивает ее об отце.

«Габриэль не из «Сахара», – поправила ее мама. – Он работал в «Сахаре». Это большая разница. Он вовсе не был одним из них».

Услышав, что сеу Ромарио так неожиданно заговорил об отце, я задаюсь вопросом: каково ему было, когда один из его сотрудников влюбился в Рамирес?..

Он продолжает:

– Однажды, когда Габриэль попытался переставить большую миску сливочного крема, он…

Мама вскакивает со своего места.

– Так вот почему вы попросили меня о разговоре? Чтобы удивиться сходству между моей дочерью и ее отцом?

– Как ты смеешь повышать голос?! – кричит донья Эулалия.

Сеу Ромарио нервным жестом просит маму остаться.

– Пожалуйста, пожалуйста, я не хотел ничего пло- хого.

Она, прищурившись, долгую секунду смотрит на него и снова садится, на этот раз на самый краешек сиденья.

– Мы забываем истинную причину, по которой мы здесь, – говорит донья Эулалия. – Педро усердно трудился над приготовлением этого свадебного торта в соответствии с поступившими в последнюю минуту требованиями клиентки! Это был прекрасный торт, отец. Девчонка Рамирес нацелилась прямо на него!

– Почему Педро пытался вынести слои собранными, – спрашивает сеу Ромарио, – несмотря на конкретные инструкции, которые я оставил насчет того, что их следует везти отдельно?

Педро выглядит уязвленным. Я не могу поверить, что он только что получил выволочку у нас на глазах.

– Водитель опоздал, и я изо всех сил старался побыстрее доставить заказ.

– Отговорки, – парирует дедушка, и кончики ушей Педро, торчащие из-под измазанных в торте спутанных волос, становятся ярко-красными. – Всегда одни и те же отговорки. Когда ты научишься следовать моим инструкциям?

– Дедушка… я имею в виду, шеф, я не хотел…

– Я не собираюсь сейчас с тобой препираться. – Сеу Ромарио делает нетерпеливый жест рукой. – Эулалия, Педро, оставьте меня, я поговорю с Рамирес.

Педро в мгновение ока исчезает за дверью, но донья Эулалия медлит.

– Отец, я думала, мы договорились, что будет лучше, если мы с Педро…

– Выйди.

Она повинуется, но перед тем бросает на нас последний злобный взгляд. И в тот момент, когда она уходит, я словно становлюсь свидетельницей того, как спадает волшебная вуаль. Плечи сеу Ромарио горбятся, как будто он перед своей семьей пытался казаться сильнее.

– Теперь, когда мы можем поговорить наедине, – его голос срывается, – я хотел бы выразить свои глубочайшие… Мои самые… Элис, твоя мама – она… она не заслужила такой участи.

Болезненный всхлип подступает к моему горлу, угрожая вырваться наружу. Я не могу поверить, что вот-вот расплачусь перед ним. Не могу поверить, что вот-вот позволю себе растаять, когда все, чего я хочу… Все, чего я хочу…

Мне хочется на него наорать.

Я хочу спросить его, почему он был так жесток с бабушкой все эти годы.

Хочу припомнить ему каждый раз, когда он заставлял ее плакать. Но я не могу.

Не могу орать на сеу Ромарио, не тогда, когда у него слезы на глазах.

– Я знаю, у нас были разногласия, но, поверь мне… – Он достает из кармана рубашки носовой платок и вытирает глаза. – Поверь, я так сожалею, что Джульетта… что она…

Его плечи вздрагивают, как вздрагивает гора, которая вот-вот рухнет, и я смотрю на маму. Ее губы плотно сжаты, а лицо становится все краснее и краснее. Ноздри раздуваются с каждым вдохом, и кажется, что она начинает учащенно дышать.

– Вы ненавидели мою мать, – говорит мама хриплым от едва сдерживаемого гнева голосом.

– Я знал ее с тех пор, как мы были детьми, когда наши матери позволяли нам играть вместе, пока сами работали над рецептами «Соли» и «Сахара». – Он тяжело дышит, как будто пытается подыскать слова. – Несмотря ни на что, я уважал Джульетту Рамирес.

Сеу Ромарио внезапно разражается громкими, горестными слезами.

В кабинет влетает донья Эулалия.

– Ты его расстроила! – обвиняет она маму.

Я замечаю, что Педро вернулся к двери, он выглядит потрясенным. Позади него множество любопытных пекарей и покупателей вытягивают шеи, не смея подойти слишком близко, но все же изо всех сил стараясь подслушать. Когда он смотрит на меня, я вижу в его глазах замешательство. Кажется, он не знал новостей о бабушке.

Рыдание вырывается изо рта мамы, как икота. Я хочу вытащить ее из «Сахара», но я приросла к земле, не в силах спасти из этого хаоса ни ее, ни себя.

– Как вы смеете так говорить, когда столько лет ее мучили! – кричит на него мама.

– Убирайся! – вопит донья Эулалия. Ее лицо искажается таким гневом, что слезы катятся по щекам.

Педро поспешно встает между доньей Эулалией и мамой, чтобы удержать свою мать подальше от нас.

Мама отодвигает стул и встает, чтобы уйти. Я отпрыгиваю в сторону в последнюю секунду, когда он врезается в стену, в результате некоторые сертификаты падают, по всему полу разлетаются стекла.

– УБИРАЙСЯ! – Донья Эулалия верещит так, что у нее на лбу вздувается жила.

Мама делает шаг к столу.

– Если вы перейдете мне дорогу, если будете тыкать пальцами в мою дочь, если попытаетесь навредить моему бизнесу, я без колебаний буду с вами бороться, – говорит она, в упор глядя на сеу Ромарио. – Можете сколько угодно говорить, что сожалеете, но это не сотрет годы боли, которые вы причинили моей матери. Наша вражда в силе. Моя мать прожила свою жизнь не напрасно!

Мамины слова звучат как официальное объявление войны.

6

СУББОТА, 23 АПРЕЛЯ

На следующее утро я нахожу маму на кухне «Соли».

Покупателей пока нет, что очень необычно для субботы. Но я надеюсь, что это просто означает, что большинство людей не в курсе, что мы снова открылись.

– Ты встала, – говорит она, взглянув на наручные часы.

– Не могла уже больше спать.

По кухне разливается тепло и аромат свежего хлеба – тыквенного, черного с семенами кунжута, посыпанных орегано багетов. Я замечаю свежий букет подсолнухов, лежащий перед рецептом прабабушкиного боло де фуба. Бабушка обычно оставляла эти цветы для своей матери, как будто рецепт за стеклом на стене был святыней. Теперь цветы здесь, чтобы в первый раз почтить бабушку.

Мама ловит мой удивленный взгляд.

– Почему бы тебе не пойти и не взять пару табуреток? – говорит она. – Давай позавтракаем на кухне.

Когда я возвращаюсь с табуретками, мама уже расставляет на деревянном прилавке тарелки.

Сладкий картофель. Пюре из батата под вяленой говядиной. Французский хлеб. Сливочное масло. Миска теплого кускуса. Как будто она пытается накормить целую армию.

– Я не очень хочу есть, – признаюсь я.

– Это на тебя не похоже – отказываться от завтрака, – замечает она, подмигивая. И мое сердце замирает, потому что мама подмигивает точно так же, как раньше подмигивала бабушка. – И ты почти не ела прошлым вечером. Тебе нужно поесть.

Я присоединяюсь к ней у стойки, стараясь не думать о том, что без третьего табурета в центре, чтобы уравновесить нашу семью, стойка кажется намного шире, чем она есть на самом деле.

Завтрак начинается в молчании, только холодильник гудит на заднем плане.

Я добавляю сливочное масло к батату, и ложка тает у меня во рту, согревая изнутри. Беру по одному маленькие кусочки оставшейся со вчерашнего вечера вяленой говядины и жую их с закрытыми глазами. Позволяю соленому аромату распространиться по моим вкусовым рецепторам, чтобы разбудить их один за другим.

Затем придвигаю поближе миску с молочным кускусом, вдыхая ароматный коричный пар. Я пытаюсь сосредоточиться на жевании, но боль в моем сердце не стихает.

Я не могу продолжать притворяться, что прошлым вечером у нас не было стычки с Молиной.

– Мам, я хотела сказать… Мне очень жаль.

– Не нужно извиняться, – говорит она, медленно нарезая буханку хлеба.

– Я не нарочно уничтожила торт. Я подошла, чтобы сказать им, чтобы они перестали смеяться. Чтобы перестали шуметь, когда бабушка только что…

Я все еще не могу это произнести.

Мама делает глоток кофе – черного, без сахара, – затем ставит чашку на стол.

– Забудь о прошлом вечере. – Она кивает на тарелки передо мной. – Твоя еда стынет.

Как я могу забыть о прошлом вечере? Сеу Ромарио расплакался перед нами и сказал, что уважал бабушку. Все это бессмысленно.

Холодильник начинает шипеть, как будто давится невысказанными словами, и мама бросает на него настороженный взгляд.

– Не хватало, чтобы еще и ты сейчас сломался, – бормочет она.

– Что имел в виду сеу Ромарио прошлым вечером? – спрашиваю я, и по тому, как напрягаются мамины плечи, понимаю, что она больше не хочет об этом говорить.

– Ешь, Лари.

– Что он имел в виду? – настаиваю я, откладывая ложку. Колокольчики в «Соли» тихо звенят, и мама убегает в пекарню, как будто рада сбежать от меня.

Я слышу, как она говорит:

– Доброе утро. Чем я могу вам помочь?

Я иду присоединиться к ней. Может, я и не пекарь, но думаю, мне следует хотя бы начать принимать заказы.

В «Соли» стоит клиент, которого я раньше не видела: белый мужчина, вероятно, лет тридцати с небольшим, высокий и подтянутый, в дорогом черном костюме. Он вполглаза посматривает на маму, его необычные светло-голубые глаза оценивают помещение.

– Доброе утро, – отзывается он через несколько долгих секунд, как будто только что вспомнил, что нужно ответить.

Он не похож на туриста – у него на шее нет фотоаппарата, – так что, возможно, он наш новый сосед, который хочет позавтракать перед тем, как отправиться на деловую встречу субботним утром.

Мама слегка хмурится, но продолжает улыбаться.

– Добро пожаловать в «Соль», – говорит она. – Дайте мне знать, если захотите попробовать образец.

– Обязательно, – говорит он, засовывая нос в бабушкины банки с фруктами. Когда он наконец подходит к главному прилавку, он сразу же начинает осматривать товары, которые мама уже выставила на прилавок этим утром. За стеклом лежат эмпадиньяс – круглые, идеально золотисто-коричневые пирожки в горшочках, начиненные рубленой курицей и зелеными оливками.

Люди обычно знают, чего хотят, когда заходят в нашу пекарню. Пять буханок хлеба. Эмпадиньяс с креветками. Может быть, квентинью[26] навынос, теплый кускус с говядиной по рецепту от «Соли». Но мужчина, кажется, не торопится, хмурит брови, он больше похож на инспектора, чем на покупателя.

– Это мои любимые, – говорю я, указывая на поднос с коксиньей, изо всех сил стараясь быть любезной, как это сделала бы бабушка. – Они начинены сыром катупири[27]. Не хотите попробовать образец?

– Что ты делаешь? – тихо шипит на меня мама.

– Я надеялась, что смогу помочь сегодня в «Соли».

– Лари, нет… – начинает мама, но мужчина внезапно перестает таращиться по сторонам, и ее внимание снова переключается на него. – Что вам подать? – с очередной улыбкой спрашивает она.

Он достает из кармана костюма визитную карточку и протягивает ее маме.

– Меня зовут Рикардо Перейра, – говорит он, изображая улыбку, в которой больше зубов, чем сердечности. – Я юрист, представляющий интересы супермаркета «Сделки-Сделки». Мы рассматриваем возможность покупки места по соседству, чтобы открыть свое новое кафе, и я хотел бы сделать вам предложение.

7

СУББОТА, 23 АПРЕЛЯ

«Сделки-Сделки» появились в самом центре нашего района два года назад.

Строительство было быстрым, как будто здание и огромная парковка появились из ниоткуда посреди ночи. Автомобильное движение переориентировалось в их сторону. Пешеходное движение на наших улицах тоже поредело, потенциальные новые клиенты и туристы клюнули на их хитроумные мероприятия.

В следующее Рождество парень, одетый Санта-Клаусом, приземлился на их стоянку на вертолете. Люди были поражены. Шоу собрало сотни клиентов и телевизионные съемочные группы.

– В этом году я закрываю свое предприятие! – объявил Санта всем, кто слушал. – Я отправил эльфов в отпуск, потому что делаю покупки в «Сделках-Сделках» и вам советую!

После этого однажды вечером соседи собрались в «Соли», чтобы обсудить будущее района. Все пришли. Ну, все, кроме Молины.

– Ступай наверх, – велела мне мама, когда все собрались. – Разве тебе не нужно сделать уроки?

– Я хочу присоединиться к собранию, – шепнула я ей.

– Это тебе не детские игры.

Она произнесла эти слова перед всеми, как будто я была упрямым ребенком, не желающим ложиться спать после ее отхода ко сну. Я собиралась возразить, но бабушка ее поддержала.

– Слушайся маму, – сказала она, не оставляя мне ни единого шанса. И это было больнее, чем унижение от того, что со мной на глазах у соседей обошлись как с ребенком.

Я развернулась, направляясь к лестнице, но едва внимание мамы снова переключилось на собравшихся, спряталась в тени, слушая, как она читает статью о «Сделках-Сделках» и их сомнительных рыночных экспериментах в Южной Америке. О том, как они обосновываются в районах вроде нашего и снижают цены на фоне тех, что предлагают семейные продуктовые магазины.

У компаний, подобных этим, достаточно крепкая система безопасности, чтобы они могли управлять своим магазином в условиях дефицита, так что они могут давить малый бизнес, не давая ему возможности конкурировать. Они уничтожают предприятия вроде «Соли» и наших соседей одно за другим, до последнего.

Это был первый раз, когда я услышала термин «хищническое ценообразование», и представила себе волков, выслеживающих добычу. Острые когти. Оскаленные зубы. На мгновение я даже забыла, что разозлилась на маму и бабушку. Я просто так… испугалась за «Соль». За всех.

– Мы не можем позволить, чтобы это случилось с нами, – сказала мама. – Я предлагаю покупать только друг у друга. Если мы будем поддерживать наших соседей и не дадим «Сделкам-Сделкам» вести их бизнес, может быть, тогда они уйдут.

Я наблюдала, как соседи столпились у прилавка «Соли», каждый подписывал бойкот. Но когда подошла очередь доньи Марты, местного флориста, она запаниковала.

– Они отомстят! – крикнула она.

– Ну и что? – возразил сеу Флориано, торговец шашлыками. – Мне они уже угрожают. Моя лавка находится в самом конце торгового ряда, а они хотят расширить свою парковку до улицы прямо за ней. Но я не позволю им победить. Мы должны держаться вместе. Дайте им знать, что мы не сдадимся без боя!

– Ты не можешь позволить им запугать себя, – сказала бабушка, пытаясь успокоить подругу.

– Вам легко говорить, – уперлась донья Марта. – Но вы еще не видели, на что они способны! «Сделки-Сделки» строят теплицу! Теплицу со всевозможными растениями, которая задавит мой бизнес! Джульетта, просто подожди, пока они придут за тобой. Когда они расширят свою пекарню и ты не сможешь конкурировать с сотнями дешевых батонов фабричного производства, которые они примутся поставлять в наш район, ты поймешь, что я имела в виду! Бойкот ни к чему не приведет, только разозлит их. Когда ты приглашала нас сегодня вечером, я думала, у тебя есть реальный план.

Это прозвучало как угроза. Хуже. Это прозвучало как пророчество, и я впервые в жизни увидела в бабушкиных глазах тоску.

Я думаю, что именно тогда я впервые стала думать о «Соли» как о чем-то, за что я несу ответственность. Под угрозой оказалось все, что я знала. Все, что я любила. Моя жизнь в пекарне. Мои соседи. Я не хотела это терять. Я понимала, что должна что-то сделать, просто не знала что.

И вот, когда соседи ушли, а мама и бабушка удалились обратно на кухню, я на цыпочках подкралась к списку.

Осторожно, старательно вывела свое имя:

Лари Рамирес.

8

СУББОТА, 23 АПРЕЛЯ

– «Соль» не продается, – решительно говорит мама.

– Разве вам не интересно хотя бы услышать наше предложение? – спрашивает мужчина липким, как мед, го- лосом.

– Нет, спасибо. – Мама бросает его визитку на стойку и скрещивает руки на груди. Я тоже скрещиваю руки. – Как я уже сказала, «Соль» не продается.

– Видите ли, в этом районе есть много отличных мест для кафе. – Мужчина оглядывается через плечо на улицу, как будто прикидывает варианты, и, возможно, это мое воображение, но его взгляд слишком долго задерживается на «Сахаре». – Но мне особенно приглянулось это здание. Не хотелось бы отказываться от такого хорошо зарекомендовавшего себя места, даже не дав ему шанса.

От того, как он произносит слово «приглянулось», у меня по спине пробегает холодок, как будто мой дом – это превосходный стейк, в который ему до смерти хочется вонзить зубы.

– Мы не продаемся, – повторяю я мамины слова.

Его голубые глаза медленно поворачиваются ко мне, и я чувствую, как по рукам вверх и вниз бегут мурашки.

Мамина рука предупреждающе ложится мне на плечо.

– Простите, что разочаровываю, но в третий раз: мы не продаемся, – повторяет мама.

Она прекрасно контролирует голос, но ладонь на моей коже влажная.

– Оставьте себе мою визитку, – настаивает он с очередной зубастой улыбочкой. – Если передумаете, загляните ко мне в офис. Я не могу предложить вам много времени на раздумья, так как мы ведем переговоры и с другими местами. Но, скажем так… дадите мне свой ответ к концу мая?

– Нет, спасибо.

Он наклоняет голову, улыбка все еще приклеена к его лицу.

– Ладно, может быть, это рановато. Я понимаю ваши колебания. Как насчет конца июня? Примерно в День святого Иоанна? У вас будет целых два месяца, чтобы все обдумать. Звучит справедливо?

– Справедливо?! Разве вы не слышали, как моя мама сказала, что мы не продаемся? – огрызаюсь я, и мама снова сжимает мое плечо.