10,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €

Mehr erfahren.

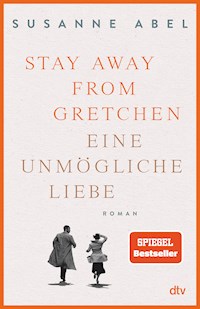

- Herausgeber: dtv

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Die Gretchen-Reihe

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2021

Eine große Liebe in dunklen Zeiten Eine große Liebe in düsteren Zeiten Ein aufsehenerregendes Debüt und ein generationenübergreifender Familienroman. Der bekannte Kölner Nachrichtenmoderator Tom Monderath macht sich Sorgen um seine 84-jährige Mutter Greta, die immer mehr vergisst. Als die Diagnose Demenz im Raum steht, ist Tom entsetzt. Bis die Krankheit seiner Mutter zu einem Geschenk wird: Erstmals erzählt Greta aus ihrem Leben – von ihrer Kindheit in Ostpreußen, den geliebten Großeltern, der Flucht vor den russischen Soldaten im eisigen Winter und ihrer Zeit im besetzten Heidelberg. Als Tom jedoch auf das Foto eines kleinen Mädchens mit dunkler Haut stößt, verstummt Greta. Zum ersten Mal beginnt Tom, sich eingehender mit der Vergangenheit seiner Mutter zu befassen. Nicht nur, um endlich ihre Traurigkeit zu verstehen. Es geht auch um sein eigenes Glück. Nichts ist für immer vergessen – Susanne Abel schreibt hochemotional, klug und einfühlsam »Ein spannender Roman zu einem wichtigen, vergessenen Thema.« Elke Heidenreich in ›WDR 4 Buchtipps‹ »Dieser gut konstruierte Roman (…) erinnert daran, wie lang der Weg aus einem von Rassismus und Bigotterie geprägten Nachkriegsdeutschland war und welche Wegstrecke zu einer gerechteren Gesellschaft noch vor uns liegt.« Denis Scheck, ARD Druckfrisch Alle Bände der ›Gretchen‹-Reihe: Band 1: Stay away from Gretchen – Eine unmögliche Liebe Band 2: Was ich nie gesagt habe – Gretchens Schicksalsfamilie

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 645

Ähnliche

Über das Buch

Der Kölner Nachrichtenmoderator Tom Monderath macht sich Sorgen um seine 84-jährige Mutter Greta, die mehr und mehr vergisst. Als die Diagnose Demenz im Raum steht, ist Tom entsetzt. Bis die Krankheit seiner Mutter zu einem Geschenk wird: Erstmals in ihrem Leben erzählt Greta von sich – von ihrer Kindheit in Preußisch Eylau mit den geliebten Großeltern, der Flucht vor den russischen Soldaten im eisigen Winter, ihrer Begegnung mit dem GI Robert Cooper in Heidelberg. Ist all das der Schlüssel, um Gretas Traurigkeit zu verstehen, die auch Toms Kindheit überschattet hat?

Als Tom auf Briefe und Bilder aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg stößt, kommt er einem unglaublichen Geheimnis auf die Spur. Wer ist das kleine Mädchen auf dem Foto, das Greta wie einen Schatz hütet? Mehr und mehr erkennt Tom, dass auch sein Lebensglück mit der Vergangenheit seiner Mutter verknüpft ist ...

Susanne Abel

Stay away from Gretchen

Eine unmögliche Liebe

Roman

Für meine Eltern Else und Werner in liebevoller Erinnerung und Dankbarkeit

»Geschichte, wie bitter sie auch sein mag, ist Realität, die täglich in unserer Gegenwart und die in unsere Zukunft fortwirkt.«

Willy Brandt in einer Rede in Jerusalem am 7. Juni 1973

ZWEI.1939–1945

»Jetzt ist KRIEG!«, schrie Rektor Schleifer.

Greta Schönaich, die für ihre acht Jahre recht klein war, stellte sich auf die Zehenspitzen, um über die Köpfe der Erstklässlerinnen hinwegzusehen.

Eben noch hatte sie im Klassenzimmer gesessen und in Sütterlinschrift Freitag, der 1. September 1939 auf ihre Schiefertafel geschrieben, als die Tür des Klassenzimmers aufgerissen worden war und ein Junge aus der sechsten Klasse gesagt hatte, dass alle Schüler sich auf Befehl des Rektors sofort auf dem Schulhof aufzustellen hätten. Und nun stand sie zusammen mit all den anderen Kindern der ostpreußischen Volksschule in Reih und Glied – die Knaben rechts, die Mädchen links – auf dem Hof und lauschte dem Rektor, der nach dieser großen Ankündigung nun mit bebender Stimme fortfuhr:

»Kinder, heute wird Geschichte geschrieben! Dies ist ein Tag, den ihr euer ganzes Leben nicht vergessen werdet. Der Führer hat erklärt, dass seit 5:45 Uhr auf Polen zurückgeschossen wird. Von jetzt an wird Bombe mit Bombe vergolten!«

Was für ein besonderer Tag!, dachte Greta, tat es den älteren Schülern nach, stieß wie sie Freudenschreie aus, streckte den rechten Arm und rief: »Sieg Heil!«

Zum Abschluss sang sie mit allen gemeinsam die Nationalhymne: »Deutschland, Deutschland über alles, über alles in der Welt … von der Maas bis an die Memel, von der Etsch bis an den Belt.«

Dann gab Rektor Schleifer den Kindern zur Feier des Tages schulfrei.

Greta schulterte ihren Tornister und hüpfte über das Kopfsteinpflaster des Marktplatzes ihrer Heimatstadt Preußisch Eylau, denn sie wollte so schnell wie möglich nach Hause, um ihrer Familie die Neuigkeiten mitzuteilen. Aus der Ferne hörte sie ein Wummern, das mit jedem Schlag näher kam. Sie blieb stehen und sah, wie eine Abordnung der Hitlerjugend mit wehenden Hakenkreuzfahnen im Rhythmus der schlagenden Trommeln die Straße heraufmarschierte. Hinter den uniformierten Pimpfen schritt ihre Schwester Josefine, die alle Fine nannten, als Fahnenträgerin der Jungmädel, und Gretas Herz pochte im Takt. Noch unendlich lange anderthalb Jahre sollte sie warten müssen, bis auch sie zehn war und in den Jungmädelbund aufgenommen werden würde. Fine war schon seit zwei Jahren dabei.

Mit erhobener Rechter ließ Greta die Marschkolonne vorbeiziehen und stimmte in den Gesang ein: »Die Fahne hoch! Die Reihen fest geschlossen! SA marschiert mit ruhig festem Schritt.« Dann stakste sie im Stechschritt weiter und sang fröhlich alle Zeilen des Horst-Wessel-Lieds: »Es schau’n aufs Hakenkreuz voll Hoffnung schon Millionen, der Tag für Freiheit und für Brot bricht an.«

In der Gartenstraße am Stadtrand, wo das kleine Häuschen ihrer Familie stand, hörte sie schon von Weitem das dumpfe Tock, Tock und wusste, dass ihr Großvater in seiner Werkstatt arbeitete.

Greta rannte über den Hof und riss begeistert die Tür auf: »Heil Hitler, Opa!« Ihre Stimme überschlug sich.

»Guten Tag heißt das«, entgegnete Ludwig Sabronski, der an seiner Werkbank saß, einen ausgebeulten Kupferkessel in der Buchenholzkuhle führte, mit gleichmäßigen Schlägen auf das Blech hämmerte, es im Kreis drehte und in Form brachte. »Hast du keine Schule?«

»Jetzt ist Krieg. Wir haben zur Freude des Tages schulfrei!«

»Krieg ist kein Grund zur Freude, Gretche«, erwiderte ihr Opa grimmig und begutachtete den Kessel. »Reich mir mal die Feile.«

Sie schob den Hocker an die Wand, kletterte hoch und reckte sich nach den Werkzeugen: »Welche?«

»Die zweite.«

Greta schaute ihrem Großvater, der mit seinen einundsechzig Jahren der älteste Kupferschmied im Ort war, gerne beim Arbeiten zu und half ihm auch immer wieder. Sie war fasziniert davon, was er alles reparieren und aus den letzten Blechresten noch zaubern konnte. Weil er im großen Krieg ein Bein verloren hatte und an Krücken humpelte, schickte er seine Enkelin oft mit den reparierten Kesseln oder Tellern in die Nachbarbarschaft. Dann kassierte Greta das Geld, das er dringend brauchte, um seine winzige Rente aufzustocken.

»Wie kann Opa sagen, dass Krieg kein Grund zur Freude ist?«, fragte Greta wenig später ihre Großmutter Guste. Sie half ihr beim Kartoffelschälen. »Du hast mir doch erzählt, dass Opa und du euch ohne den Krieg nie kennengelernt hättet?«

»Ich habe Opa im Lazarett kennengelernt. Und es stimmt, ohne seine Kriegsverletzung wären wir uns nie begegnet. Trotzdem ist Krieg kein Grund zur Freude, denn er bringt viel Leid über die Menschen«, sagte Guste-Oma. Eigentlich war sie gar nicht Gretas richtige Oma. Auguste Holloch, die von allen Guste genannt wurde, war gebürtige Heidelbergerin und die zweite Frau des verwitweten Großvaters und somit Gretas Stiefgroßmutter. Sie war neun Jahre jünger als ihr Mann, versorgte das Haus, den Garten und zog Greta und Fine wie ihre eigenen Kinder groß. Das hat sie auch schon getan, bevor ihre Stieftochter Emma, Gretas Mutter, Arbeit in einer Tuchfabrik fand, in Sechzehnstundenschichten Hakenkreuzfahnen und Stoffe für die Wehrmacht nähte und nur zum Essen und Schlafen zu Hause war.

»Komm, Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns bescheret hast«, betete Opa am Abend, als Guste-Oma den dampfenden Suppentopf auf den Tisch gestellt hatte.

Greta hatte die Hände gefaltet, spinkste und beobachtete heimlich ihre Familie: Ihre Mutter Emma, die viel älter als ihre neunundzwanzig Jahre aussah und sich vor Müdigkeit kaum wach halten konnte. Ihren Vater Otto Schönaich, der vor zwei Monaten einunddreißig Jahre alt geworden war, wie der Führer seinen Schnäuzer zu einem Rechteck getrimmt hatte und mit verschränkten Armen und offenen Augen vor sich hin starrte. Fine mit ihren langen blonden Zöpfen, die es ihm gleichtat, und die Stiefgroßmutter, die neben ihrem Gatten betete.

»Amen!«, sagte der Großvater, dessen Zwirbelbart beim Sprechen zitterte.

Guste-Oma teilte die Suppe aus, gab erst ihrem Ehemann einen Teller und dann dem Schwiegersohn, der nur alle paar Wochen heimkam, denn er arbeitete draußen im Reich und baute Autobahnen. Zuletzt kam wie immer als Jüngste Greta dran, doch das war ihr egal.

Nichts war zu hören außer dem Geklapper des Geschirrs, dem Schmatzen von Vati, dem Knacken von Opas Gebiss und dem Schnauben von Mutti. Keiner sprach ein Wort.

»Oh, isch dess ä guädi Flädlesupp!«, posaunte Greta strahlend in die Stille hinein, um die Stimmung anzuheben. Den kurpfälzischen Dialekt der Großmutter zu imitieren war immer eine sichere Bank. Doch heute lachte keiner.

»Iss brav, Mädele!« Guste-Oma strich ihr übers Haar.

Greta war erleichtert, dass sie nach dem Essen zusammen mit Fine die kargen Küchenabfälle an die Hühner, Gänse und die beiden Schweine hinter dem Gemüsegarten verfüttern musste und so der angespannten Stimmung entfliehen konnte.

»Das ist der Anfang vom Ende!«, hörte sie ihren Großvater schimpfen, als sie hinter Fine am angelehnten Küchenfenster vorbeiging, »Hitler ist ein gefährlicher Dummschwätzer.«

»Ich verbitte mir solche Sprüche«, herrschte ihn ihr Vater an.

»Unter meinem Dach verbietet mir keiner etwas! Basta.«

Es ist schön, dass Vati endlich wieder einmal zu Hause war, aber es ist schrecklich, dass er und Opa sich immer streiten, dachte Greta und warf den Hühnern die dünnen Kartoffelschalen hin. Egal, worum es ging, die beiden waren nie einer Meinung.

»Wie stellen diese Idioten sich das vor? Wie soll ich es mit meinem Holzbein jeden Tag fünf Kilometer hin und zurück schaffen«, hörte Greta ihren Opa sich ereifern, und sie spitzte die Ohren, um aus der Entfernung alles genau zu verstehen.

»Sei still, Lud«, mahnte Guste-Oma nun. »Du bringst mit deinem losen Mundwerk noch Unglück über uns alle.«

»Was hat Opa denn?«, fragte Greta Fine, die ebenfalls gelauscht hatte.

»Er ist zwangsverpflichtet, in der Maschinenfabrik zu arbeiten, die Munition und Panzerzubehör herstellt«, erklärte Fine mit einer Erwachsenenmiene. »Vati sagt ja auch nichts dazu, dass er mit seinem Rücken kriegsverwendbar ist. Wir müssen alle unseren Beitrag leisten.«

»Richtig!«, sagte Greta, auch wenn sie nicht verstand, wieso ihr Vater und der Großvater so hitzig debattierten. Sie war noch zu jung und begriff erst viel später, was dahintersteckte: Ihr Opa, ein Sozialdemokrat, der sein Parteibuch hinter dem Kruzifix versteckt hielt, blickte auf seinen Schwiegersohn herab, weil dieser seit 1930 die NSDAP unterstützte. Der Alte hatte dem Jüngeren nie verziehen, dass er seine damals sechzehnjährige Tochter Emma geschwängert und sich seitdem in der Familie breitgemacht hatte. Darüber hinaus ließ Gretas Vater einen Großteil seines Lohns in der Trinkwirtschaft. Und so waren die geringe Verstümmelungszulage, die Ludwig für sein verlorenes Bein bekam, das Geld für Schmiedearbeiten und das Gehalt von Emma in manchen Monaten das einzige Einkommen.

Nach dem Abwasch fuhr Gretas Mutter mit dem Fahrrad in die Fabrik und nahm Fine ein Stück auf dem Gepäckträger mit, damit sie nicht den ganzen Weg zum Jungmädeltreffen zu Fuß gehen musste.

Greta schälte sich in der Schlafkammer aus ihrer Schulkleidung, hängte sie zusammen mit den Strümpfen ordentlich über den Stuhl, schlüpfte in die geflickte Pluderhose und band sich die Arbeitsschürze um. Was bedeutet kriegsverwendbar?, fragte sie sich und hörte von unten das staksige Klack, Klack von Opas Holzbein, der über den Hof in seine Werkstatt ging.

Sie hüpfte die Treppe hinab und fand ihren Vater vor dem Volksempfänger in der Stube. Mit seinen riesigen, schwieligen Händen drehte er am Rad und suchte einen Sender. »Vati, was ist kr…«

»Still!«, unterbrach er sie, und dann hörten sie beide den Führer: »Wer mit Gift kämpft, wird mit Giftgas bekämpft.«

Gretas Herz schlug schneller, und sie stellte sich neben ihren Vater. Er lächelte sie an und legte den Arm um sie.

»Wer selbst sich von den Regeln einer humanen Kriegsführung entfernt«, setzte Adolf Hitler fort, »kann von uns nichts anderes erwarten, als dass wir den gleichen Schritt tun. Ich werde diesen Kampf, ganz gleich, gegen wen, so lange führen, bis die Sicherheit des Reiches und bis seine Rechte gewährleistet sind.«

Genau!, dachte Greta und fühlte sich im Arm ihres fast zwei Meter großen Vaters sicher.

»Wo bleibst du, Mädele?«, rief ihre Großmutter, streckte den Kopf durch die Tür und machte eine unmissverständliche Handbewegung.

Auf dem Kartoffelacker neben dem Hühnerstall stach Guste-Oma die Grabegabel senkrecht in die Erde und hob dank der Hebelwirkung die Knollen heraus. Anders als sonst sang sie nicht bei der Arbeit. Greta ging mit zwei Weidenkörben hinter ihr her, las die Kartoffeln auf, sortierte sie der Größe nach und dachte an die Worte des Führers: Ganz gleich, gegen wen, so lange, bis die Sicherheit des Reiches gewährleistet ist. Sie studierte die ernste Miene von Guste-Oma und traute sich nicht zu fragen, was es zu bedeuten hatte, dass ihr Vati kriegsverwendbar war.

Am Abend lag Greta im Bett, das sie sich mit ihrer Schwester teilte. Fine schlief schon, das hörte sie an deren regelmäßigem Atem, doch sie selbst war noch hellwach. Als die Treppe knarzte, stellte sie sich schlafend. Hinter dem Vorhang, der das Zimmer trennte, legten sich die Eltern ins Ehebett und fingen an zu tuscheln. Greta spitzte die Ohren. Sie wusste, dass es ungehörig war zu lauschen, aber je leiser sie redeten, umso neugieriger wurde sie.

»Und wenn du als Krüppel zurückkommst, wie mein Vater?«, flüsterte ihre Mutter.

»Wir müssen alle unseren Beitrag leisten!«

»Wir müssen alle unseren Beitrag leisten«, sagte auch Fine am nächsten Morgen, als sie Greta die langen Haare zu Zöpfen flocht und davon erzählte, dass sie im Jungmädelkreis Briefe an Frontsoldaten schreiben würde.

Greta hätte auch gerne zum Kriegsdienst beigetragen, doch dafür hielt man sie für zu jung. Alt genug hingegen war sie, um sechs Uhr abends fünf Kilometer zur Munitionsfabrik zu marschieren, um den invaliden Großvater abzuholen, den Guste-Oma am Morgen mit dem Handwagen hingefahren hatte. Greta musste ihn über das holprige Kopfsteinpflaster nach Hause ziehen. Tag für Tag. Woche für Woche. Oft schlief Opa Ludwig vor Erschöpfung ein, und Greta hatte bei jedem Schritt das Gefühl, dass der Wagen auf der nicht enden wollenden Landsberger Straße immer schwerer wurde.

Jeden zweiten Samstag holte Guste-Oma den Großvater ab, damit Greta Zeit hatte, zum Bahnhof zu gehen. Dort wartete sie aufgeregt auf ihren Vater, der in einer Kaserne in Königsberg auf den Kriegsdienst vorbereitet wurde. Wenn sie den Rauch der Lokomotive sah, lange bevor der Zug einfuhr, schlug ihr Herz schneller, und sie konnte den Moment kaum noch erwarten, bis er ausstieg und sie zur Begrüßung in die Arme schloss.

Am 7. März, Gretas neuntem Geburtstag, war ihr Vater auf einem Manöver. Aber zehn Tage danach überraschte er die Familie mit seinem Besuch und hatte ein Geschenk für sie dabei. Vorsichtig packte Greta die in graues Papier gewickelte Überraschung aus und vergaß vor lauter Staunen, den Mund zuzumachen.

»Gefällt es dir?«

»Ja«, sagte sie verzückt und drehte die dünnwandige Schmucktasse mit dem Goldrand vorsichtig in ihren Händen, bis sie zwischen Rosenranken das Konterfei des Führers sah. »Das ist das Schönste, was ich jemals geschenkt bekommen habe. Danke, Vati!«

Anfang Mai hatte ihr Vater geschrieben, dass er schon am nächsten Donnerstag kommen würde. Zur Freude pflückte Greta Maiglöckchen für ihn und war schon eine Stunde, bevor der Zug endlich in den Bahnhof rollte, auf Gleis eins. Die Bremsen quietschten, und zischend qualmte der Ruß aus dem Schornstein. Greta reckte den Hals und erkannte ihren Vater sofort zwischen den Passagieren, weil er alle überragte.

»Vati!«, rief sie, winkte ihm von Weitem zu und lief ihm entgegen.

»Dein Fräulein Tochter, Otto?«, fragte der fremde Soldat, der mit ihm ausgestiegen war.

»Ja, mein Gretchen!«, sagte ihr Vater stolz, nahm das duftende Begrüßungssträußchen in die eine und Greta an die andere Hand und ging mit ihr nach Hause. Dort angekommen verkündete er, dass er seinen Einberufungsbefehl bekommen hatte.

»Roll deine Kniestrümpfe herunter, dann sieht man nicht, wie schmutzig sie schon wieder sind«, sagte Gretas Mutter am nächsten Tag kopfschüttelnd, als sich alle vor dem Haus für ein Foto versammelten, spuckte in ihr Taschentuch und wischte damit den Dreck vom Knie ihrer Jüngsten.

Greta hatte wie Emma ihr schönstes Kleid an, Fine trug ihre BDM-Uniform: den schwarzen Rock, die weiße Bluse mit dem zusammengerollten Tuch, das von einem geflochtenen Knoten zusammengehalten wurde. Vati strahlte stolz in seiner neuen Wehrmachtsuniform und stellte sich mit seinen Frauchen, wie er sie liebevoll nannte, vor das Haus.

»Achtung, jetzt kommt gleich das Vögelchen«, sagte Guste-Oma und drückte auf den Auslöser des Fotoapparates.

Das gerahmte Bild vom Soldaten Otto Schönaich wurde auf das Wohnzimmerbuffet gestellt. Otto legte das Familienfoto in sein Soldbuch, das er stets in seiner Brusttasche trug. Dann verabschiedete er sich von Guste-Oma und Großvater, und Greta fiel auf, dass die beiden, anders als sonst, nicht stritten, sondern fast verschworen am anderen Ende des Hofs miteinander sprachen. Worüber, konnte sie nicht hören. Nur die letzten Sätze verstand sie, als die beiden näher kamen.

»Hauptsache, du kommst gesund wieder, Otto«, sagte Opa.

»Unkraut vergeht nicht«, antwortete der.

Genau!, dachte Greta, die ihn zusammen mit Fine und ihrer Mutter zum Bahnhof begleitete. Sie war mindestens so stolz wie ihr Vater, der nun für Führer, Volk und Vaterland kämpfen durfte.

Sein Zug fuhr in Richtung Westen, und er schrieb fast täglich. Erst aus Belgien, wo er vom Krieg zerstörte Orte sah und ihm ein ununterbrochener Flüchtlingsstrom entgegenkam. Sieg Heil.

Am 20. Juni 1940 meldete er aus Paris: Meine lieben Frauchen, heute ist Euer Vati in den frühen Morgenstunden als deutscher Soldat durch die Hauptstadt Frankreichs marschiert.

Greta und Fine saßen wie immer, wenn ihre Mutter die Briefe ihres Vaters vorlas, am Küchentisch und hingen an ihren Lippen.

Ihr könnt Euch nicht vorstellen, wie köstlich Butterhörnchen aus Blätterteig schmecken und wie elegant die Französinnen sind. Alle haben ihre Münder rot angemalt und ihre Gesichter gepudert. Sogar die Alten, die dann wie Mumien aussehen.

Greta lachte sich scheckig, schürzte ihr Mündchen und verzog das Gesicht, um französisch elegant bis mumienhaft auszusehen, und so bekam sie gar nicht mit, dass Emma leise weiterlas, wer von den Kameraden gefallen war.

Ich sehne mich so sehr nach Euch. Bald, wenn der Krieg vorbei ist, werden wir zusammen in diese Weltstadt reisen.

Greta schrieb dem Vater mit der Feldpostnummer 32566 eifrig zurück. Erst formulierte sie: Lieber Vater, später: Mein lieber Papi, und nachdem er einmal antwortete, dass er sie liebte, eröffnete sie ihre Briefe stets mit: Mein allerliebstes Papilein.

Zusammen mit ihren Kameradinnen suchte Greta auf einer Landkarte im Klassenzimmer die Orte mit den rätselhaft klingenden Namen, von denen ihre Väter geschrieben hatten.

»Paris ist die schönste Stadt der Welt«, sagte Greta.

»Aber Bialystok ist viel größer, hat mein Vati geschrieben«, konterte ihre Schulfreundin Elke. »Die haben einen richtigen Palast.«

»Und mein Papa ist am großen Meer. Da sind Schiffe, die sind noch größer als die Schlosskirche von Königsberg«, behauptete die rothaarige Gisela.