4,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Knaur eBook

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Mit nichts als der Freiheit im Gepäck erfüllt sich Nicole einen Lebenstraum: Afrika. Dort erfährt die junge Deutsche wahre Gastfreundschaft, genießt die Weite des Indischen Ozeans und begegnet Menschen, deren Schicksale sie zutiefst berühren. Vor allem Juma, der hinter seinem strahlenden Lächeln eine verletzte Seele verbirgt, erobert ihr Herz im Sturm. Zwischen den beiden entwickelt sich eine zarte Liebesgeschichte, doch Juma fällt es schwer, an sein Glück zu glauben. Denn seit seinem siebten Lebensjahr lebt er auf der Straße, hat keine Familie mehr, kein Zuhause. Auch Nicole wehrt sich anfänglich gegen diese scheinbar unmögliche Liebe und erlebt, wie eng Hoffnung und Verzweiflung unter dem Sternenhimmel Afrikas beieinanderliegen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 376

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

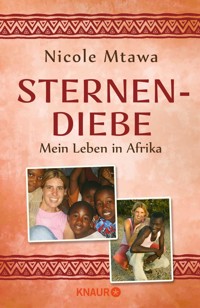

Nicole Mtawa

Sternendiebe

Mein Leben in Afrika

Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.

Über dieses Buch

Mit nichts als der Freiheit im Gepäck erfüllt sich Nicole einen Lebenstraum: Afrika. Dort erfährt die junge Deutsche wahre Gastfreundschaft, genießt die Weite des Indischen Ozeans und begegnet Menschen, deren Schicksale sie zutiefst berühren.

Vor allem Juma, der hinter seinem strahlenden Lächeln eine verletzte Seele verbirgt, erobert ihr Herz im Sturm. Zwischen den beiden entwickelt sich eine zarte Liebesgeschichte, doch Juma fällt es schwer, an sein Glück zu glauben. Denn seit seinem siebten Lebensjahr lebt er auf der Straße, hat keine Familie mehr, kein Zuhause. Auch Nicole wehrt sich anfänglich gegen diese scheinbar unmögliche Liebe und erlebt, wie eng Hoffnung und Verzweiflung unter dem Sternenhimmel Afrikas beieinanderliegen.

Inhaltsübersicht

Widmung

Vorbemerkung

Prolog

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

10. Kapitel

11. Kapitel

Epilog

Bildteil

Danksagung

Für Juma

Maisha ni furaha

Life is happiness

Leben ist Freude

Danke, dass du daran geglaubt hast!

In tiefer Liebe und voller Respekt

Ich wünsche mir von Herzen, dass der Schmerz von uns, den Straßenjungen aus Tansania, auf der ganzen Welt wahrgenommen wird. Es ist dieser Schmerz, über den ich weine, während ich meine Geschichte erzähle. Werden wir wirklich eines Tages Gerechtigkeit erleben, oder wird es immer nur ein Traum bleiben?

Ich habe jetzt lange genug gelitten, dies sollen meine letzten Monate auf der Straße sein! Menschenleben können sich von einem Tag auf den anderen ändern. Niemand ist dazu bestimmt, sein ganzes Leben lang arm zu bleiben. Jeder Mensch ist reich, denn er besitzt ein Herz und eine Seele. Und vergiss niemals: Wenn du dich um ein gutes Leben bemühst, dann bekommst du es auch.

Wir dürfen nur niemals die Hoffnung verlieren, auch wenn wir oft traurig sind. Das Straßenleben zerstört uns. Wir haben keine Arbeit und keine Zukunft. Unsere Eltern sind so weit weg. Sie konnten oder wollten uns nicht großziehen, uns nicht trösten oder mit uns lachen. All das und noch vieles mehr ist es, was uns so unendlich traurig macht.

Darum möchte ich euch bitten, liebe Mütter und Väter, vergesst eure Kinder nicht. Jedes Kind braucht Liebe! Das Elend, das ich in meinem Leben ertragen musste, darf sich nicht fortsetzen.

Juma, 24. September 2005, Dar es Salaam

Yaani, mimi ninapenda kutoka moyoni mwangu kwamba uchungu wetu sisi, watoto wa mitaani wa Tanzania, isikike duniani. Machungu yangu ninalia kwa kuhadithia maisha yangu. Je, haki kweli itapatikana au itaendelea kuwa ndoto tu?

Nilishavumulia sana, itakuwa mwaka wangu wa mwisho kuishi mitaani! Maisha ya binadamu inabadilika kila siku baada ya siku. Hakuna binadamu atakaa dhiki maisha yake yote. Kila mtu ni tajiri wa roho. Kwa hiyo usisahau, ukipambana kuhusu maisha utayapata tu!

Tusikate tamaa, hata kama tunakaa na huzuni. Maisha ya mitaani inatuharibu. Hatuna kazi, hatuna uhakika kwa kuishi. Ikiwa wazazi wetu wako mbali. Hawajaweza au hawajataka kutulea, kutufariji au kucheka na sisi. Hiyo ndiyo maana sisi tuna huzuni kubwa sana.

Lakini tunatoa wito kwa mama na baba kwamba kitu fulani wasitenge watoto wao. Kwani kila mtoto anahitaji upendo! Maisha yangu niliyoishi mimi sitaki mtu mwingine aje kuyaishi.

Juma, 24. September 2005, Dar es Salaam

Prolog

Heute ist der Abend vor meiner Hochzeit.

Es liegt ein langer Weg hinter Juma und mir. Juma, dem Straßenjungen, der nichts besaß, außer seiner Hoffnung auf ein besseres Leben, die ihn in den kalten Nächten unter dem tansanischen Sternenhimmel jedoch nicht zu wärmen vermochte. Und mir, der Deutschen, die ausgezogen ist, um ihrem Leben eine Bestimmung zu geben.

Morgen wird Juma mein Mann werden. Miteinander haben wir die Abgründe der bittersten Armut überwunden und so manchen Kampf gegen die Schatten der Vergangenheit gewonnen. Doch eines ist uns noch nicht gelungen: den Segen meiner Eltern zu bekommen.

Bis kurz vor der Hochzeit habe ich mich bemüht, meine Familie von der Richtigkeit unseres Entschlusses zu überzeugen. Sie konnten einfach nicht begreifen, warum ich Juma heiraten möchte, denn ihr Vorstellungsvermögen will nicht über das Gewohnte hinausreichen – aber wie soll es auch? Bis vor ein paar Jahren lebte ich ebenso wie sie in der deutschen Provinz und traute mich nicht, die eng gesetzten Grenzen zu überschreiten. Ich passte mich der Gesellschaft an. Doch dann begann ich eines Tages in die Welt hinauszuziehen und sehe nun so manches mit anderen Augen. In Indien, zum Beispiel, traf ich auf arrangierte Eheschließungen, bei denen sich die Partner nicht einmal kennen – und sich mit der Zeit lieben lernen. Das Leben ist immer eine Frage der Perspektive. Und Juma hat mir nun eine völlig neue Perspektive eröffnet, eine, die andere Lebensstile zulässt. Ich spüre, dass er die Liebe meines Lebens ist, und mehr brauche ich nicht zu wissen. Wenn ich nur auf den positiven Verlauf der Dinge vertraue und fest an unser Ziel glaube, wird alles gut werden.

Doch in letzter Zeit merke ich, wie sehr mich ihre anhaltenden Bedenken verunsichern, mir meine Kraft rauben, die ich im Moment doch so dringend brauche.

Enttäuscht über ihre anhaltende Skepsis, schrieb ich ihnen deshalb vor ein paar Tagen, dass eine Hochzeit doch eigentlich ein erfreulicher Anlass sein sollte. Und tatsächlich, bald darauf antworteten sie mir. Wenn Juma nun wirklich derjenige sei, der mich glücklich mache, dann wünschten sie uns, dass sich all unsere Pläne erfüllen würden.

Sie akzeptieren meine Entscheidung also notgedrungen.

Wie dringend ich meine ganze Kraft noch brauchen werde, begriff ich vor wenigen Stunden. Juma drehte plötzlich durch. Der nahende Hochzeitstermin scheint ihn psychisch völlig fertigzumachen. Er kam bereits schlechtgelaunt nach Hause, dann ist die Situation mit einem Male eskaliert.

»Juma, was hast du denn? Warum sagst du denn nichts?«, fragte ich ihn unentwegt, doch er rührte sich nicht. Stattdessen blickte er mich nur finster an, als ob ich ihm etwas getan hätte. Es war bereits dunkel draußen und eigentlich Zeit für uns, in unserem kleinen Lieblingslokal einen Happen essen zu gehen, aber die Stimmung war bereits gekippt.

»Lass mich in Ruhe, oder soll ich dir zeigen, wie man jemanden mit einem Stock verprügelt?«, fragte er mich völlig aufgebracht. Erschrocken über seine ungewohnte Aggressivität, schwieg ich. Ich spürte die gefährliche Spannung, die auf einmal von ihm ausging – wie ein Raubtier in Verteidigungshaltung –, und traute mich kaum zu atmen. Dann sprang er plötzlich auf und lief zur Tür hinaus.

Im schwachen Lampenlicht erkannte ich, wie er kurz darauf mit einem länglichen Holzstück bewaffnet zurückkam. »Und, sag schon, soll ich dich mit dem Stock verhauen?«, drohte er mir, während ich immer noch an die Wand gelehnt auf meiner Matratze saß.

»Mach es doch!«, forderte ich ihn in einer Mischung aus Wut und Enttäuschung regelrecht heraus. »Ich habe keine Angst vor dir!« Und wirklich, mir war in diesem Moment alles egal. Sein grundloser Zorn und seine plötzliche Verwandlung verletzten mich so sehr, dass ich zu allem bereit war. Es war das erste Mal, dass mir Juma Gewalt androhte, und im selben Moment erinnerte ich mich an die Worte eines Streetworkers: Eine einzige Minute reicht aus, um einen Straßenjungen durchdrehen zu lassen.

»Ich weiß nicht, was dein Problem ist. Aber nach allem, was wir schon miteinander durchgestanden haben, wüsste ich nicht, was du mir noch Schlimmeres antun könntest, als dich so danebenzubenehmen wie jetzt gerade«, warf ich ihm an den Kopf. Noch während ich das sagte, spürte ich, wie sich ein Kloß aus Wut und Trauer in mir aufstaute, ich wandte mich von ihm ab und verbarg mein Gesicht hinter meinen Händen. Juma spürte wohl, dass ich gleich weinen würde. Schon beim ersten Schluchzer war er bei mir und nahm mich in den Arm. Während er meine Tränen wegtupfte und sich immer wieder erschrocken entschuldigte, spürte ich, wie leid es ihm tat, und ließ mich von ihm trösten. Mein Gefühl hatte mich also doch nicht getäuscht, er würde mir niemals etwas antun.

»Nicky, weißt du, ich habe noch nie in meinem Leben geheiratet«, erklärte er etwas unbeholfen seinen Wutausbruch. Beruhigte es ihn vielleicht zu wissen, dass es auch für mich das erste Mal sein würde? Ich glaubte, kaum. Die vielen Hilfsversprechen, die er schon von anderen bekommen hatte, ließen ihn misstrauisch werden, und nun hatte er Angst, dass dieser große Schritt ebenfalls umsonst sein könnte. Und so schwenkte seine Stimmung nur wenig später abermals um.

»Wir werden als Mann und Frau alles miteinander teilen – wer garantiert dir denn, dass ich, der Straßendieb, nicht eines Tages mit all deinen Sachen auf und davon sein werde?«, fragte er mich, um meine Reaktion erneut zu testen.

»Es ist mir völlig egal, ob ich meine wenigen Wertsachen verliere«, entgegnete ich leise. »Hast du denn immer noch nicht verstanden, dass es für mich wichtigere Dinge im Leben gibt als den ganzen materiellen Mist? Ich brauche nicht viel zum Leben, aber das, was ich habe, will ich mit dir teilen.«

»Und was machst du, wenn ich dich einfach hier sitzenlasse und weggehe? So weit, dass wir uns nie wiedersehen?«

»Hör zu, egal wie du dich auch verhältst, ich werde mein Versprechen halten und ziehe das durch. Aber sag du es doch einfach, wenn du nicht mehr heiraten willst. Ich zwinge dich bestimmt zu nichts.«

Da verstummte er plötzlich und drehte sich von mir weg. Schweigend und nachdenklich verließ ich unser Zimmer und ging nach draußen.

Und hier sitze ich nun, allein unter den leuchtenden Sternen des tansanischen Nachthimmels, und denke über all das Gute und all das Schlechte im Leben und in der Liebe nach. Als mich schließlich die Müdigkeit übermannt, lege ich mich leise auf meine Matratze neben Juma. Sein schwerer Atem dringt warm und regelmäßig an meinen Nacken, während ich vergeblich versuche, Schlaf zu finden.

Am nächsten Morgen um sechs Uhr bin ich bereits wach, aber aufstehen möchte ich noch nicht. Irgendwie graut mir nun vor diesem Tag, der bereits mit verquollenen Augen beginnt. Beinahe die ganze Nacht konnte ich keine Ruhe finden, weil Jumas Worte immer wieder in mir nachklangen. Ich kann es mir selbst nicht erklären, warum ich unter diesen Umständen nicht einfach einen Rückzieher mache. Aber ich bleibe dabei, ich will nur eins: mein Versprechen einhalten, das ich unserer besonderen Liebe gegeben habe.

Kurz darauf wacht auch Juma auf. Nachdem er eine Weile geschwiegen hat, fasst er mich zögernd an der Schulter: »Nicky, was ist, gehen wir heute zum Standesamt?«

»Willst du denn überhaupt noch? Ich habe dir doch schon gesagt, dass ich meine Entscheidung nicht ändern werde. Also liegt es nur an dir«, antworte ich ihm dumpf.

Eine Stunde später sitzen wir schweigend im Daladala, einem typisch tansanischen Kleinbus, der uns nach Ilala Bomani bringt.

Nach der letzten Nacht fühle ich mich so kraftlos, dass ich beim besten Willen nicht weiß, wie ich diesen Tag, der eigentlich als der schönste Tag im Leben gilt, überstehen soll. Zu wissen, dass wohl kaum jemand hinter mir steht oder meine Entscheidung nachvollziehen kann, bedeutet eine immense Belastung für mich. Ich allein trage die Verantwortung für diesen großen Schritt, der Juma und mich in ein neues Leben führen soll.

Als wir am Standesamt ankommen, erwartet uns bereits die nächste Hürde, die es zu überwinden gilt, denn wir haben keine Trauzeugen!

Ich hatte gehofft, wir könnten uns beim Standesamt welche »ausleihen«. Doch die nette Angestellte Maria, die in ein traditionelles Kitenge-Kostüm gekleidet hinter ihrem Schreibtisch im Landeshauptamt von Dar es Salaam sitzt, erklärt uns, dass wir nur heiraten können, wenn wir eine weibliche Zeugin für mich und einem männlichen Zeugen für Juma mitbringen. Außerdem müssten wir sie innerhalb der nächsten Stunde herbeizaubern, denn wir sind nicht die Einzigen, die sich heute das Jawort geben wollen.

Ratlos stehen wir im Innenhof des Landeshauptamts. Schließlich zieht Juma los und versucht mit Hilfe einer Belohnung von fünf Euro jemanden zu finden, denn direkt neben dem Standesamt gibt es eine belebte Straße mit Geschäften und Cafés. Wie verrückt ist doch diese Welt, dass man sich anscheinend selbst Trauzeugen auf der Straße kaufen kann!

Eine halbe Stunde vergeht, ohne dass ich etwas von Juma höre. Meine Nervosität steigt langsam bis ins Unerträgliche. Was, wenn er es sich mit der Hochzeit nun doch noch anders überlegt hat und abgehauen ist? Sollte alles, was wir bisher gemeinsam gemeistert haben, vergebens gewesen sein?

Als die Stunde, die Maria uns gegeben hat, schon fast vorüber ist, kommt Juma endlich mit einem jungen Mann und einer etwa fünfzigjährigen Frau um die Ecke gebogen. Stolz präsentiert er mir Josefu, einen sympathischen Typen, etwa in meinem Alter, mit gelbschwarzer Baseballmütze und beigefarbenem Poloshirt.

Gerade als Juma den Mund aufmachen will, um mir noch meine zukünftige Trauzeugin vorzustellen, kommt ein dicker Mann mit Bierbauch auf uns zu und drängt sich zwischen uns. Seine unverkennbare Alkoholfahne steigt mir in die Nase.

»Das ist meine Frau!«, grinst er mich mit trüben Augen an. »Margrethi!«, brüllt er beinahe schon ihren Namen. Entsetzt wandert mein fragender Blick zu Juma. Was um Himmels willen hat er da bloß angeschleppt?

Während Margrethi und ihr Mann eine lautstarke Diskussion beginnen, nimmt mich Juma beiseite, um mir die Lage zu erklären. Josefu hatte er vorne an der Kreuzung auf einer Mauer sitzen sehen. Nachdem ihm Juma unsere Situation erklärte, war er für umgerechnet zwei Euro sofort bereit, unser Trauzeuge zu sein. Das ist viel Geld für einen Tag und dazu noch leicht verdient. Auch Margrethi, eine Verwandte von Josefu, war kurzerhand einverstanden, uns für denselben Betrag zur Seite zu stehen. Aber dann begegneten sie unterwegs an einer Straßenbar ausgerechnet Margrethis Mann, der unbedingt wissen wollte, wo seine Frau ohne seine Erlaubnis hinwollte. Die Geschichte fand er gut, eine Trauung mit einer weißen Braut, das roch nach Geld für ihn. Es konnte schließlich nicht angehen, dass seine Frau sich so einfach etwas dazuverdiente und er dabei leer ausging. Seiner Rechnung nach waren das ja bereits vier Flaschen Freibier!

Juma schaffte es noch, ihn abzuhängen, aber jetzt steht er doch wieder da. Vielleicht hat er in seinem benebelten Zustand gedacht: je mehr Zeugen, desto mehr Geld?

Nun dürfen wir aber keine Zeit mehr verlieren. Schnell tauschen wir noch die wichtigsten Informationen aus. Meine Trauzeugin Margrethi kennt schließlich noch nicht einmal meinen Namen. Hoffentlich stellt der Standesbeamte uns und unseren Trauzeugen keine weiteren Fragen. Ich darf gar nicht darüber nachdenken, was dann passieren würde, und als dann Margrethis betrunkener Mann auch noch Anstalten macht, mit zur Trauung in den ersten Stock zu kommen, kommt mir alles wie ein schlimmer Alptraum vor.

Josefu hält den Besoffenen zurück, während ich mit Juma und Margrethi nach oben in den ersten Stock gehe. In letzter Minute können wir Maria informieren, dass wir nun vollständig sind, und ich übergebe ihr meinen Reisepass. Dann verschwindet sie auch schon mit dem nächsten Paar in einem Raum, vor dem mit uns noch mindestens fünf weitere Brautpaare in feierlicher Kleidung warten.

Durch die Vorhänge an der Tür kann ich zwei lange Tische erkennen, an deren Kopfende ein gedrungener Mann im dunkelgrauen Anzug Platz nimmt. Das muss der Standesbeamte sein. Zwei große Bilder zieren die weißen Wände neben ihm. Eines davon zeigt den Präsidenten Benjamin Mkapa, auf dem anderen ist Julius Nyerere zu sehen, der »Vater des Staates«, der Tansania in den sechziger Jahren in die Unabhängigkeit führte.

Die Förmlichkeit des Raums macht mich noch nervöser, als ich ohnehin schon bin, und ich frage mich, wie Juma das Eheversprechen vorlesen soll, wo er doch gar nicht lesen kann.

Auch durch unsere einfache Kleidung heben wir uns stark von den anderen Wartenden ab. Während sie nur so vor Festlichkeit sprühen, fühle ich mich auf einmal richtig primitiv. Zwar bin ich fast in Weiß gekleidet, aber mein einfaches Top, in dem ich mir im Vergleich zu den anderen fast schon nackt vorkomme, meine weißen Jeans und meine roten Flipflops, die ich wie alle einfachen Leute hier im Lande immer und überall trage, halten wohl kaum mit den schicken afrikanischen Gewändern der anderen Bräute mit.

»Vielleicht hätte ich mir doch einen Anzug besorgen sollen«, flüstert auch Juma und zupft dabei nervös an seinem hellgrauen T-Shirt herum, das farblich immerhin zu Margrethis schickem Kopftuch passt. Sie sieht einfach toll aus in ihrer hübschen dunkelrosa Bluse, die ihr warmes mütterliches Gesicht betont.

Ach, was ist mir Margrethi für ein großer Trost! Obwohl wir uns kaum kennen, schafft sie es mit beruhigenden Gesten und ihrer unkomplizierten Art, dass ich mich in ihrer Nähe sofort wohl fühle. Ich wette, dieser Tag, an dem sie spontan zur Trauzeugin einer weißen Mzungu ernannt wurde, ist für sie fast so aufregend wie für uns selbst. Aber wo bleibt eigentlich Josefu? Von ihm fehlt jede Spur, und das, wo wir nach einer Stunde Wartezeit gleich dran sein müssten. Und dann ist es tatsächlich so weit: Wir werden aufgerufen, und unser Trauzeuge Josefu ist nicht da. Wenn ich das alles nicht selbst erleben würde, müsste ich wahrscheinlich spätestens jetzt darüber lachen, doch so ist mir einfach nur zum Heulen zumute.

Geistesgegenwärtig schaltet sich nun ein Mann ein, der mich schon eine ganze Weile mit neugierigen Fragen über Juma und mich gelöchert hat. Er durchschaut die Situation im Nu und schleust sich als unser neuer Trauzeuge ein. Ich will noch protestieren, aber was bleibt mir anderes übrig, als ihn gewähren zu lassen? Josefu ist und bleibt verschwunden, auch dann noch, als wir alle vor dem Standesbeamten Platz genommen haben.

Frag mich bloß nicht, wie unser Trauzeuge heißt, beschwöre ich in Gedanken den Standesbeamten, als dieser mit der Begrüßung loslegt und uns die Formalitäten erklärt.

Und dann fällt er, der Satz, bei dem ich mich noch heute wundere, dass ich nicht schreiend davongelaufen bin.

»Welche Ehe möchten Sie eingehen, liebe Eheleute?«

»Ich verstehe nicht«, entgegne ich stirnrunzelnd und schaue zu Juma hinüber, der auch nur mit den Achseln zuckt.

Zur näheren Erläuterung reicht mir der Standesbeamte mit einem freundlichen Lächeln die tansanische Hochzeitsurkunde herüber. In der Mitte des Blattes befinden sich drei anzukreuzende Felder: Polygamie,Potenzielle Polygamie,Monogamie …

Wo bin ich da nur hineingeraten?

1

Truth ist die reine Wahrheit

Ignorance ist Unwissenheit

Intuition ist das innere Gefühl

Es geschah im Frühjahr 2005. Dies war bereits meine zweite Afrikareise. Vor drei Jahren hatte ich schon einmal ein halbes Jahr in der tansanischen Großstadt Dar es Salaam verbracht, und dieses Mal war ich zurückgekommen, um meine Diplomarbeit über die hiesige Textilindustrie zu schreiben.

Ich war gerade auf dem Weg zu Mr.Mahenge, meinem Prüfer, um mit ihm die letzten Abschnitte meiner Arbeit zu besprechen.

»Hallo, Sister«, grüßte mich da ganz unvermittelt dieser nett lächelnde Kerl, der an eine Hauswand gelehnt die Sonne zu genießen schien. »Hallo«, entgegnete ich freundlich. Ich hatte mich bereits daran gewöhnt, von wildfremden Menschen angesprochen zu werden. Europäer, die schon allein aufgrund ihrer Hautfarbe auffallen, werden von den Einheimischen häufig im Vorbeigehen begrüßt. Ein Hallo, Jambo hier und ein Rafiki, my friend dort. Da die Zurufe so zahlreich sind, hatte ich mir angewöhnt, nicht stehen zu bleiben, sondern einfach zurückzugrüßen.

Von dieser ersten Begegnung an nickten wir uns immer freundlich zu, wenn wir uns auf der Straße begegneten, bis ich irgendwann das Gefühl hatte, wir würden uns schon lange kennen, auch wenn es immer nur eine flüchtige Begrüßung war. Beim nächsten »Hey! Hallo, Sister!«, streckte er mir dann seine Hand entgegen, der erste richtige Kontakt – und ich blieb stehen.

»Wie geht es dir heute? Ich habe dich schon öfter gesehen, aber du bist immer so schnell an mir vorbeigegangen, dass wir uns nie unterhalten konnten«, sagte er und ließ meine Hand dabei nicht los.

»Na, heute hast du es ja geschafft, mich anzuhalten. Wie heißt du denn?«, fragte ich ihn und konnte mir dabei ein Schmunzeln nicht verkneifen. Seine ganze Art, wie er mich so direkt und ohne Scheu angesprochen hatte, erheiterte mich.

»Juma«, antwortete er lächelnd und ließ nun auch meine Hand los. Er sah gut aus in seiner Jeans und dem luftigen, strahlend weißen Hemd. Bestimmt ist er so ein wohlbehütetes Muttersöhnchen, das in den Tag hineinlebt, dachte ich bei mir. Wie weit meine Einschätzung von der Realität entfernt war, konnte ich nicht im Geringsten erahnen.

Wir wechselten ein paar Worte am Straßenrand, neben uns die vorbeibrausenden und drängelnden Autos des Mittagsverkehrs. Dann gab ich Juma zu verstehen, dass ich es nun aber wirklich eilig hätte und weitermüsse. Das war eine meiner Techniken, um nicht in allzu lange Gespräche mit Fremden auf der Straße verwickelt zu werden. Als Weiße ist man hier eben doch eine Attraktion, und manche Gesprächspartner wird man so schnell nicht wieder los, so sympathisch sie auch sein mögen.

Ein paar Häuserblocks weiter besuchte ich anschließend meine tansanischen Freunde, die auf einem einfachen Holztisch neben dem Gehweg selbstgemachte bunte Perlenketten und afrikanischen Schmuck verkauften. Hier in der Samora Avenue, im Geschäftsviertel von Dar es Salaam, hockt man gerne zusammen, näht, flechtet, bindet, knotet, und redet über Gott und die Welt. Eile ist gemäß dem Sprichwort There is no hurry in Africa ein Fremdwort.

Die Samora Avenue ist besonders für die wenigen Touristen attraktiv, die es nach Dar es Salaam verschlägt. Sie zieht sich durch die ganze Innenstadt, und viele Straßenhändler bieten dort Holzschnitzfiguren, afrikanische Ledersandalen und die verschiedensten Andenken an. Mehr hat Dar es Salaam für einen Touristen aber auch kaum zu bieten, denn trotz der vier Millionen Einwohner wirkt die Stadt recht dörflich. Von westlicher Infrastruktur und Modernität ist kaum etwas zu sehen. Wegen ihrer Lage direkt am Indischen Ozean zieht es viele Touristen meist schon am nächsten Tag mit einem Express-Schiff zu den traumhaften Palmenstränden der Insel Sansibar weiter, oder sie suchen das Abenteuer einer Wildtier-Safari in einem der vielen Nationalparks, wie zum Beispiel der Serengeti, wo man den wilden Löwen direkt in die Augen blicken kann.

Ich setzte mich auf die Decke neben Muba, einem tüchtigen Tansanier, der mit seinen sechsundzwanzig Jahren gleich alt war wie ich, und knüpfte ein farbenfrohes Armband aus Kunststoffkügelchen, so wie er es mir gezeigt hatte. Muba war alles andere als ein Faulenzer und hatte es geschafft, sich Schritt für Schritt hochzuarbeiten. War er als kleiner Junge noch im Stadtverkehr den Autos hinterhergerannt, um mühsam ein paar Zeitungen zu verkaufen, so hatte er inzwischen ein gutgehendes Geschäft mit Ledersandalen, die er von Hand mit bunten Perlen bestickte.

Muba lernte ich schon im Jahr 2002 kennen. Ich war Studentin und betrat zum ersten Mal dieses bezaubernde Land, um mein afrikanisches Patenkind von World Vision in seinem Dorf in der Nähe von Dar es Salaam zu besuchen. Und da ich weder ein Handy noch eine feste Adresse in Tansania besaß, wurde Muba zu meinem persönlichen »Straßenbüro« für alle, die mich aufsuchen oder mir eine Nachricht hinterlassen wollten. Es kam recht häufig vor, dass jemand um meine Unterstützung oder einen Rat bat, denn schon damals bedeutete es mir sehr viel, den Menschen, die mir mit ihren Problemen über den Weg liefen, zu helfen. Es war so erfüllend, zu erfahren, dass selbst in scheinbar aussichtslosen Fällen, bei denen es um Leben oder Tod ging, kleine Wunder geschehen konnten.

Dass man hier auch mit bescheidenen Mitteln viel bewirken kann, merkte ich zum ersten Mal bei Teddy, einem Mädchen aus der Nachbarschaft. Wegen Sauerstoffmangels bei der Geburt hatte sie als Kleinkind nicht einmal die Kraft, ihren Kopf zu heben. Durch die Physiotherapie, zu der ich ihren Eltern geraten und sie darin finanziell unterstützt hatte, ist sie mittlerweile zu einem kräftigen zehnjährigen Mädchen herangewachsen, das fleißig die Schulbank drückt.

Wenige Tage später traf ich Juma erneut. Er stand lässig an eine Straßenlaterne gelehnt, einige Meter weiter oben in der Samora Avenue. Juma schien mich noch nicht bemerkt zu haben, denn er schaute angestrengt dem Straßenverkehr entgegen. Einen netten Eindruck hatte er bei mir ja schon hinterlassen, also stupste ich ihn kurzentschlossen an der Schulter an. Doch als er sich umdrehte, merkte ich sofort, dass etwas nicht stimmte. Irgendetwas war anders als beim letzten Mal, denn ich konnte keine Spur von Freude in seinem Gesicht entdecken.

Nach einer matten Begrüßung begann er unvermittelt zu klagen: »Sister nisaidie! Schwester, hilf mir! Sina Baba sina Mama! Ich habe weder Vater noch Mutter!«

Für einen Moment schaute ich ihn verblüfft an. Nicht, weil er mich schon wieder Schwester nannte, denn das ist einfach eine schöne afrikanische Art, um zu sagen, dass wir alle Schwestern und Brüder sind. Aber wieso rief er wie ein kleines Kind nach Mama und Papa? Dann fielen mir seine Augen auf. Sein flehender, hilfloser Blick ging mir dermaßen nahe, dass ich die Situation etwas aufzulockern versuchte: »Una matatizo gani? Was für Probleme hast du denn?«, wollte ich mit übertrieben mütterlicher Geste von ihm wissen.

Müde winkte er daraufhin ab und antwortete: »Zu viele Probleme, das kannst du mir glauben!«

»Ach, komm schon, viele Tansanier haben Probleme!«

Das war zwar das denkbar Unsensibelste, was mir als Antwort hätte einfallen können, aber ich war vorsichtig geworden. Bei vielen war es doch nur eine Masche: über das schwierige Leben jammern, um etwas Geld von einer Mzungu, einer Weißen, zu bekommen. Juma jedenfalls hatte es wohl die Sprache verschlagen, und er blickte schweigend zu Boden. Meine taktlose Reaktion war nun auch mir unangenehm, ich wusste plötzlich nichts mehr zu sagen. »Entschuldigung, ich muss jetzt los!«, verabschiedete ich mich kurzerhand.

Auch mein abrupter Aufbruch brachte ihn nicht dazu, mich zurückzuhalten. Von anderen Leuten war ich es gewohnt, dass sie einen an der Hand festhielten und weiterredeten, wenn sie schon mal einen Europäer ins Gespräch verwickelt hatten. Juma aber tat genau das Gegenteil. Schon wieder halb abgewandt, murmelte er: »Ist schon in Ordnung, das nächste Mal vielleicht. Mach’s gut, tschüss … «, und ließ dabei niedergeschlagen den Kopf hängen.

Ich drehte mich um und ging davon. Doch mein schlechtes Gewissen ließ nicht lange auf sich warten. Juma hatte so traurig ausgesehen. Wie konnte ich ihn einfach so stehenlassen, wo er mich doch nur darum gebeten hatte, mir ein bisschen aus seinem Leben erzählen zu dürfen? Der Blick, mit dem er mich dabei angesehen hatte, ließ mich nicht mehr los. Hätte ich mir nicht wenigstens ein paar Minuten Zeit nehmen können?

Meine Reaktion ließ mich an mir selbst zweifeln. Wollte ich nicht immer auf Menschen zugehen, offen für ihre Probleme sein? Mein Leben war so erfüllt, seit ich beschlossen hatte, mit den einfachen Menschen zusammenzuwohnen und in ihren Alltag einzutauchen, um ihre Sprache und ihre Kultur kennenzulernen. Daraus hatten sich in den letzten Jahren unschätzbare Begegnungen ergeben, die mich unglaublich bereichert haben, und mein Adressbuch ist seitdem voll mit Namen, hinter denen sich die unglaublichsten Lebensgeschichten verbergen.

Und jetzt hörte ich nicht einmal richtig zu, wenn es jemandem ganz offensichtlich schlechtging?

Um in Ruhe darüber nachdenken zu können, änderte ich meine Pläne für heute und fuhr mit dem nächsten Kleinbus direkt nach Hause.

Mein Zimmer war nicht allzu weit von der Innenstadt entfernt, es befand sich in einem Stadtteil von Dar es Salaam namens Kinondoni. Hier hatte ich mir ein kleines Zimmer für nur fünf Euro monatlich inklusive Strom gemietet. Inklusive bedeutete jedoch keinesfalls, dass der Strom auch wirklich vorhanden war. Die Stromversorgung im ganzen Land war und ist absolut unzuverlässig. Tägliche Störungen und komplette Ausfälle sind daher nicht die Ausnahme, sondern die Regel.

Die Wohnhäuser in Dar es Salaam sind meist rechteckige Gebäude mit billigen Wellblechdächern. Ein Flur teilt das unverputzte Suaheli-Haus in zwei Hälften mit jeweils drei Zimmern zu jeder Seite. Meist werden die kleinen Zimmer an verschiedene Personen oder ganze Familien einzeln vermietet. Eine fünfköpfige Familie auf zehn Quadratmetern ist dabei keine Seltenheit. In meinem Wohnhaus gab es nur ein einziges »Badezimmer« für alle Mieter, das aus einem einfachen Plumpsklo und einem Abflussrohr bestand – untergebracht zwischen vier Steinwänden unter freiem Himmel. Aber der Blick auf die sich im Wind wiegenden Palmen entschädigte mich jeden Morgen von neuem für jegliche Schlichtheit.

Als ich damals mein Zimmer in einem Uswahilini, einem Armenviertel Dar es Salaams, beziehen konnte, war ein langgehegter Wunsch von mir in Erfüllung gegangen. Ich wollte lernen, so zu leben wie die Menschen dort. Denn nicht nur reich zu werden mag schwierig erscheinen, auch wer wie die Armen leben will, aber in einer wohlhabenden Welt aufgewachsen ist, muss einiges dazulernen. Trotz der überwältigenden Gastfreundlichkeit der Tansanier war es anfangs eine große Umstellung für mich. Wie um alles in der Welt sollte ich ohne fließendes Wasser duschen? Wie zündet man eine Petroleumlampe an? Und wie sollte ich ohne Klopapier zurechtkommen? So lauteten meine Fragen damals.

Mama Samson, die rundliche Frau des Hausbesitzers mit dem immer lächelnden Gesicht, zeigte mir den nahe gelegenen Brunnen, aus dem ich mit einem Kunststoffeimer Wasser holen konnte, und erklärte mir, dass ich es mir beim Duschen mit Hilfe eines Bechers über den Kopf gießen sollte. Und irgendwann war es mir auch zu dumm, teures Klopapier zu kaufen, wenn doch augenscheinlich alle Afrikaner um mich herum von einer günstigeren Variante Gebrauch machten. Nach einer gewissen Umgewöhnungszeit fand ich die klopapierfreie Variante »Wasche dich mit Wasser und der linken Hand« sogar hygienischer. In Deutschland reibt man sich beim Duschen schließlich den Körperschmutz auch nicht mit einer trockenen Serviette ab.

Gemäß meiner Einstellung hatte ich mir ein englisches Sprichwort zum Motto gemacht. Freedom is another word for nothing left to lose, je weniger ich besitze, umso freier kann ich mich fühlen. Eine Matratze, eine Petroleumlampe oder Kerze, ein Eimer und ein Becher für Wasser, ein paar Kleider und eventuell ein kleines Radio waren alles, was ich zum eigenen Komfort in Tansania brauchte.

Einen elektrischen Herd oder fließendes Wasser zum Geschirrspülen gab es in unserem Haus nicht. Die Frauen kochten mit einem kleinen Holzkohlekocher im Flur oder im Innenhof auf dem Boden sitzend. Oft saßen wir zusammen auf einer geflochtenen Strohmatte, tratschten und gackerten, während das Essen nebenbei zubereitet wurde. Nachts war es besonders schön, unter freiem, sternenklarem Himmel beisammen zu sein. Die große Lebensfreude und die heiteren Gesichter wirkten regelrecht ansteckend auf mich. Als Weiße nahm ich natürlich auch eine Sonderstellung unter den Afrikanern ein, und so gab es viele kulturelle oder sprachliche Absonderlichkeiten, über die wir uns amüsieren konnten.

Anfangs setzte ich mich zum Beispiel total in die Nesseln, als ich meine Unterwäsche zum Trocknen im Innenhof über die Leine hängte. Monatelang tat ich das so und hatte die ganze Zeit über nicht bemerkt, dass ich von über zwanzig Hausbewohnern die Einzige war, die das normal fand. Bis mich eines Tages Aisha, eine aufgeweckte Mitbewohnerin, vorsichtig darauf aufmerksam machte, dass die tansanischen Männer meine Unterhosen sicherlich hochinteressant fänden. Sie klärte mich auf, dass hier jede Frau ihre Unterwäsche heimlich wusch und sie anschließend versteckt in ihrem Zimmer aufhängte, schließlich lebten wir hier in einer teils islamisch geprägten Gesellschaft.

Um nicht in weitere Fettnäppchen zu treten, musste ich also schnell die Kultur verstehen lernen, und dabei würde ich ohne Suaheli-Kenntnisse nicht weit kommen. Englisch sprachen in Tansania nur die wenigen, die das Glück oder das Geld hatten, eine weiterführende Schule zu besuchen. Also nahm ich mir mein in Deutschland erstandenes Suaheli-Lehrbuch zur Hand und paukte die theoretischen Grundlagen der Sprache. Zum Üben boten sich mir viele Gelegenheiten, denn Tansanier sind sehr neugierig auf Geschichten aus fernen Ländern, die sie wohl selbst nie bereisen werden. Durch ihre offene Art kommt man schnell miteinander ins Gespräch, sei es in einem der völlig überfüllten Busse, mit den Nachbarn oder auch auf offener Straße, wie es mir mit Juma erging. Außerdem ist Suaheli eine sehr gefühlvolle und unkomplizierte Sprache. Wenn ich hingegen nach langer Zeit wieder einmal deutsch spreche, habe ich oft das Gefühl, meine Zunge wird von Satz zu Satz schwerer.

Schließlich hatte ich genug über die Sache mit Juma nachgegrübelt und beschloss, den Spieß einfach umzudrehen. Nun würde ich Juma selbst aufsuchen und ihn dazu auffordern, mir zu erzählen, warum er so traurig aussah und wie ich ihm vielleicht helfen konnte. Zuversichtlich machte ich mich am nächsten Morgen auf den Weg in die Innenstadt, um meinen Fehler wiedergutzumachen. Doch ich konnte Juma nirgendwo finden. Es sollte noch eine ganze Woche dauern, bis ich ihn endlich wieder in der Samora Avenue traf.

Er sah wieder ganz munter aus, und so ging ich freudig auf ihn zu.

»Da bist du ja wieder. Ich habe dich schon gesucht. Es tut mir wirklich leid, dass ich dich letztes Mal so stehengelassen habe. Kann ich dich mal zum Essen einladen? Als Wiedergutmachung sozusagen? Dann können wir ein bisschen reden.«

Das ließ sich Juma nicht zweimal sagen. »Ja, gerne. Wie wär’s denn mit jetzt gleich? Ich habe nämlich einen Bärenhunger«, schlug er vor und nahm mich kurzerhand am Arm. Wie weggeblasen war die Trauer aus seinem Gesicht, und er führte mich gutgelaunt ein paar Straßen weiter in ein kleines Hoteli, wie man die einfachen, meist nur aus rohen Brettern zusammengezimmerten Imbissbuden nennt. Wir nahmen auf Plastikstühlen unter einem Coca-Cola-Sonnenschirm Platz und bestellten Chipsi na Mayai. Dies ist ein tansanisches Nationalgericht, bei dem Pommes frites mit Rührei vermischt werden, was in dieser Kombination ausgesprochen gut schmeckt.

»Welcome Sister, hier können wir kräftig reinhauen. Cool, oder nicht? Mach’s dir bequem, relaxe einfach! Ich freu mich megamäßig, mit dir zusammen zu essen … Umenipata? Hast du mich verstanden?«, hieß er mich ausgelassen zu unserem ersten gemeinsamen Essen willkommen.

War es der Lärm der Straße nebenan oder der Andrang der hungrigen Menschen um uns herum? Jedenfalls konnte ich Jumas Sätzen tatsächlich nur schwer folgen – dabei war mein Suaheli doch mittlerweile sehr gut. Sprach er überhaupt Suaheli? Allmählich kam ich mir richtig blöd vor, so oft musste ich nachfragen. Juma benutzte tatsächlich einen eigenen Slang, den ich noch nie zuvor gehört hatte.

Dennoch hörte ich aus seinem Kauderwelsch heraus, dass er einen Schuhstand eröffnen wollte, aber nicht das Startkapital dafür hatte. Die Polizei hatte bei einer ihrer Stadtsäuberungsaktionen seinen Holzstand mit Secondhandschuhen zerstört, und deshalb konnte er derzeit kein Geld verdienen.

»Wenn du Pech hast, wirst du mitsamt deinen Waren von den Wanamgambo, der Spezialpolizei, mit ihren dunkelgrünen Militäranzügen und den schwarzen Springerstiefeln, eingesammelt und mit Schlagstöcken auf ihre Lastwagen gezwängt. Sie brüllen dich an, dass du die Stadt verschmutzt, und stecken dich ins Gefängnis, wenn du dich nicht freikaufen kannst. Deine Waren behalten sie einfach, und die siehst du dann auch nie wieder«, erklärte mir Juma, und ich zweifelte keine Sekunde an dem, was er mir da erzählte. Solche Säuberungsaktionen kamen in Dar es Salaam in letzter Zeit immer häufiger vor. Es ist ein trauriges System. Junge Straßenverkäufer werden eingesperrt, weil sie keine Verkaufslizenz besitzen. Diese wiederum ist aufgrund der hohen Gebühren für die meisten unerschwinglich. Sie haben kein Geld, um sich legal einen Verkaufsplatz zu mieten, und so wird die Straße zum eigentlichen Markt. Sie versuchen, sich durch eigene Arbeit eine Existenz aufzubauen – ohne stehlen oder betteln zu müssen – und werden dann trotzdem kriminalisiert. Bei der hohen Analphabetenquote in Tansania steht vielen kaum eine andere Einkommensquelle zur Verfügung, und zudem ist die Arbeitslosigkeit im ganzen Land enorm hoch.

»Ich glaube, gerade deshalb gibt es hier so viele Diebe. Dieses Jahr sind mir schon achtmal Taschendiebe auf den Leib gerückt. Vor drei Jahren, als ich das erste Mal im Land war, kam das so gut wie nie vor«, begann ich ihm von meinen eigenen Erlebnissen zu erzählen. »Einmal hat mir jemand unerwartet ans Schienbein gefasst und so getan, als ob er mich von einem Insekt befreien wollte, während sein Kumpan nur auf diese vereinbarte Ablenkung lauerte, um sich von hinten Zugang zu meiner Tasche zu verschaffen.

Und bei einem anderen Vorfall versuchte ein Dieb im dichten Gedränge vor dem Postamt die Druckknöpfe meiner Hosentasche zu öffnen. Ich konnte den Dieb gerade noch an der Schulter packen. »Hey, lass das!«, habe ich gerufen. »Wir sind doch Freunde, oder nicht?« Der Junge machte sich schleunigst davon, weißt du, er konnte ja nicht ahnen, dass ich ihn gerne auf eine Cola eingeladen hätte. Bestimmt hätte er mehr daraus gelernt, wenn ihm ausnahmsweise einmal nicht Verachtung entegegengebracht worden wäre, sondern Interesse. Vielleicht wäre so der versuchte Überfall sogar noch mit etwas Gutem verbunden gewesen. Weißt du, ich glaube nicht, dass Diebe schlechte Menschen sind«, schloss ich meine Geschichten. »Viele haben einfach keine andere Alternative, wenn sie von der Polizei im Auftrag des Staates durch die Straßen gejagt und ihnen ihre Marktstände weggenommen werden.«

Dies waren die alles entscheidenden Worte. Erst sah mich Juma eine Weile lang nachdenklich an, dann schien er beschlossen zu haben, dass er mir vertrauen konnte. Er gestand mir, dass auch er gezwungen war zu stehlen. »Ehrlich, Sister, manchmal weiß ich einfach nicht, wie ich sonst mein Essen bezahlen oder woher ich das Geld für Kleidung nehmen soll.«

Nun war ich doch ziemlich überrascht. Mit allem hatte ich gerechnet, nur nicht damit. Es war das erste Mal in meinem Leben, dass mir jemand gestand, ein Dieb zu sein. Seine Ehrlichkeit beeindruckte mich zutiefst. Allem Anschein nach führte er ein völlig anderes Leben, als ich bisher vermutet hatte. Dass er nicht das verwöhnte Muttersöhnchen war, für das ich ihn anfangs gehalten hatte, ahnte ich schon früher – aber das?

»Aha«, bemerkte ich überrascht. »Na, aber das trifft sich doch eigentlich ganz gut. Weißt du, seit ich in der Welt herumreise, habe ich beschlossen, das Leben zu studieren. Die Welt ist meine Universität, ich möchte von Leuten wie dir mehr über das Leben erfahren. Ja, ich freue mich richtig, dass du so ehrlich zu mir bist!«

Meine Offenheit veranlasste ihn, mir noch mehr anzuvertrauen, »Unajua Dada, weißt du, Schwester, Europäer sind die Besten. Wenn wir sie überfallen, machen sie uns keine Schwierigkeiten, denn sie können sich unsere afrikanischen Gesichter nicht merken. Aber mit Tansaniern ist das anders, die kommen mit der Polizei zurück und stecken uns in den Knast!« Wir mussten beide darüber lachen, und ich ermunterte ihn, mir noch mehr aus seinem Leben zu berichten.

Er begann, von einem recht abenteuerlichen Job zu erzählen, bei dem er mitten in der Nacht auf einem Fischerboot mit kleinen Sprengsätzen auf Fang gehen sollte. Und das für ein mickriges Gehalt von zwanzig Euro im Monat. Die Fische wurden dabei vom Licht einer Lampe angelockt, dann wurde das Dynamit gezündet, und kurze Zeit später trieben die Fische tot an der Wasseroberfläche, wo sie anschließend problemlos abgefischt werden konnten. Das war aber nicht nur für die Fische eine riskante Angelegenheit, auch Juma begab sich dabei in große Gefahr.

»An manchen Tagen brachen hohe Wellen über mein kleines Boot herein, und einmal explodierte der Sprengsatz fast in meiner Hand«, beschrieb er mir seine nächtlichen Ausflüge draußen auf dem dunklen Meer.

»Nachdem ich fischen war, konnte ich mir sogar eine Freundin leisten«, fuhr Juma fort. »Ich war mir sicher, wenn du Geld hast, dann hast du die freie Auswahl. Alle Mädchen wollen einen Freund, der ihnen schöne Sachen kauft. Wir lebten richtig zusammen, wie Mann und Frau. Ich hatte sie wirklich gern. Jeden Tag empfing sie mich zu Hause, kochte für mich und tröstete mich. Für ein paar Monate vergaß ich meine ganzen Sorgen. Aber dann trieb sie mein Baby ab.« Die Erinnerung daran schien ihn noch immer zu quälen. »Hast du gehört? Sie hat unser Baby umgebracht, und ich hätte doch so gerne ein Kind gehabt.«

»Und wie alt warst du da?«, fragte ich, erstaunt über seine damalige Sehnsucht nach einer eigenen Familie. Juma musste kurz überlegen, bevor er antwortete.

»Vielleicht achtzehn. So genau kann ich das nicht sagen. Aber ich hätte mein Kind schon irgendwie großgezogen, wir hätten eine richtige kleine Familie sein können. Sie hat mich sehr verletzt. Dann habe ich ihr das Fahrgeld gegeben und sie zurück zu ihren Eltern geschickt. Ich habe sie nie wiedergesehen.«

Die Geschichte zeigte mir wieder einmal, wie hart das Leben hier sein konnte. Der Gedanke daran stimmte mich traurig. Traurig, weil Juma sein Kind nicht haben durfte und weil seine damalige Freundin vielleicht auch gar keine andere Wahl gehabt hatte, als abzutreiben.

»Wieso habt ihr denn nicht verhütet, wenn sie noch nicht bereit für ein Kind war?«, fragte ich ihn nun doch ein wenig vorwurfsvoll und ziemlich direkt.

»Sie wollte keine Kondome, und so ist es eben passiert«, antwortete er mir schlicht. Diese Antwort verdeutlichte mir, dass ich immer noch viel zu wenig über die afrikanische Denkweise wusste. Leider ist es eine weitverbreitete Auffassung, dass es eine Sünde sei, Kondome zu verwenden. Zu viele Afrikaner überlassen Gott die Entscheidung, wann und wie viele Kinder sie bekommen.

Heute kann ich mich nur wundern, warum mir nicht schon an jenem Tag ein Licht aufging. Trotz seines Suaheli-Slangs und seines Geständnisses, ein Dieb zu sein, ahnte ich noch nicht, wie sehr er bereits die Kontrolle über sein Leben verloren hatte. Dass er, wie all seine Freunde auf der Straße, Drogen nahm, um die langen Tage erträglicher zu machen.

Und so versprach ich Juma ahnungslos, ihm am darauffolgenden Montag das Startkapital für einen Stand mit Secondhandschuhen zu leihen.

Ein lustiger Zufall, dass jener Montag ausgerechnet Valentinstag war – ich konnte ja noch nicht ahnen, was das Leben und die Liebe mit Juma und mir noch vorhaben würde.

Wie vereinbart, bog ich Punkt zwölf in die Samora Avenue ein, um ihm seinen Briefumschlag mit Geldscheinen im Wert von siebzig Euro zu überreichen. Ein hoher Betrag für tansanische Verhältnisse, den ich normalerweise nicht so leicht aus der Hand gegeben hätte. Wusste ich doch aus eigener Erfahrung, dass man Menschen in Entwicklungsländern mit Bargeld kaum helfen konnte. Dass es hilfreich ist, sie zusätzlich beim Einkauf der geplanten Waren zu begleiten und sie in der Anfangszeit noch eine Weile zu betreuen, lernte ich durch mein Erlebnis mit Faristi.

Damals wollte ich mit ein paar Shilling den Tingatinga-Bestand von Faristi aufstocken, einem netten Typen mit wilden Rastas. Seinem Handel mit den Touristen, die diese afrikanischen Batik-Bilder gerne als Souvenir mit nach Hause nahmen, hätte diese Investition gutgetan. Aber kaum waren zwei Tage vergangen, meldete mir Faristi, dass sein Vermieter ihn vor die Tür setzen wollte. Er war mit der Miete schon lange in Verzug, und so war ihm mein Geld gerade recht gekommen.

Bei Mama Hawa, einer mageren Witwe Mitte dreißig, ging es dagegen aus ganz anderen Gründen schief. Mama Hawa hatte vier Kleinkinder zu versorgen, aber kein Geld, keine Arbeit und kaum etwas zu essen. Nachdem wir gemeinsam einen gut durchdachten Plan aufgestellt hatten, kauften wir große Säcke mit Kohle, deren Inhalt sie auf einem Markt in haushaltsüblichen Mengen gewinnbringend verkaufen wollte. Unglücklicherweise erkrankte Mama Hawa aber wenige Wochen später an Typhus, und nachdem die Krankheit sie zwei Monate ans Bett gefesselt hatte, war auch der letzte Shilling aufgebraucht.

Daher hätte ich Juma gerne beim Einkauf der Schuhe begleitet, doch kümmerte ich mich derzeit um Dora, eine kranke Frau, die zu schwach war, um sich allein zu versorgen, und so fehlte mir die Zeit. Außerdem hatte er eine so vertrauenswürdige Art und wusste doch genau, was er wollte. Um ihm trotzdem etwas ins Gewissen zu reden, hinterließ ich ihm ein paar mahnende Worte auf einem kleinen Zettel, den ich ebenfalls in den Umschlag steckte:

Hallo, Juma, du hast wirklich Glück! Ich möchte dir gerne 100 000 Shilling geben für dein neues Geschäft. Leider habe ich gerade viel zu tun und kann dich beim Einkauf nicht begleiten. Deshalb denk daran: Eine solche Chance kommt nicht so oft! Lege also am besten gleich mit der Arbeit los, denn ein zweites Mal kann ich dir leider nicht helfen.

Ich wünsche dir einen schönen Valentinstag,

deine Dada Nicky

Natürlich konnte ich nicht wissen, dass Juma Analphabet war und somit meine Nachricht mit Sicherheit im nächsten Papierkorb verschwand, ohne, dass er sie gelesen hatte. Doch vorerst gab es ohnehin keinen Grund für mich, misstrauisch zu sein. Ganz im Gegenteil. Als ich auf dem Weg zu unserem Treffpunkt war und ihn in der Samora Avenue lässig auf einem geparkten, gelbblauen Suzuki-Motorrad sitzen sah, war ich regelrecht gebannt von seiner Erscheinung.

Er trug ein blütenreines Hemd, dessen Ärmel bis zu den Ellbogen hochgekrempelt war, eine weiße Leinenhose und nagelneue Turnschuhe. Der Kontrast der hellen Kleidung zu seiner schimmernden dunklen Hautfarbe bewirkte, dass er regelrecht vor Sauberkeit und Schönheit zu strahlen schien. Um sein linkes Handgelenk hatte er sich ein rotes Halstuch geknotet und winkte mir schon von weitem fröhlich zu. Richtig süß ist der, ging mir durch den Kopf, und ich lächelte zurück.

Kurz bevor ich bei Juma ankam, gab er mir ein Zeichen, die Samora Avenue weiter hinunterzugehen. Er wollte wohl nicht, dass andere Passanten auf dieser belebten Straße sahen, wie ich ihm den Briefumschlag zusteckte. Während ich also auf dem Bürgersteig parallel zu ihm weiterlief, schlenderte er heiter singend an den hupenden Autos des Mittagsverkehrs vorbei und schwenkte dabei sein rotes Halstuch durch die Luft.

Bereits an der nächsten Ecke in der Jamhuri Street kam er vor einem Buchladen zum Stehen und streckte mir die Hand zur Begrüßung entgegen. Es folgte das unter jungen Leuten übliche Begrüßungsritual. Ich klatschte mit der flachen Hand in Jumas dargebotene Handinnenfläche, unsere Finger verhakten sich beim Zurückziehen ineinander, und beendet wurde das Ganze mit einem gegenseitigen Wegschieben der Daumen. Juma schien es eilig zu haben, also übergab ich ihm gleich den Umschlag. »In ein paar Tagen komme ich dann zu dir und kaufe mir ein paar Schuhe, in Ordnung?«

»Aber klar, Sister«, strahlte er mich an, verbeugte sich leicht und war dann auch schon im Getümmel verschwunden.

Ob ich ihn wohl wiedersehen werde?, dachte ich bei mir. Ich wusste nur, dass er seinen Schuhstand in der Nähe des Imalaseko Supermarkts in der Innenstadt von Dar es Salaam eröffnen wollte.