14,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Eichborn

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Deutsch

Kara freut sich darauf, in dem wirklich sehr kuriosen Kuriositätenkabinett ihres Onkels auszuhelfen. Doch als sie dort eines Tages ein mysteriöses Loch in der Wand entdeckt, nimmt ihr Leben eine dramatische Wendung. Sie beginnt, die Gänge hinter der Wand zu erkunden - zusammen mit Simon, dem exzentrischen Barista aus dem Café. Das Loch erweist sich als Portal in eine wenig einladende parallele Welt, in der tückische Weidenbäume ein Eigenleben führen und unheimliche Gestalten hausen, von denen die meisten nicht gerade wohlgesonnen sind. Wenn man jetzt nur wüsste, wo nochmal der Ausgang war ...

NARNIA-artige Paralleluniversen, übernatürlicher Grusel und schräge Figuren - eine unwiderstehliche Mischung.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 402

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Inhalt

Cover

Über das Buch

Über die Autorin

Titel

Impressum

Widmung

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Anmerkung der Autorin

Über das Buch

Kara freut sich darauf, in dem wirklich sehr kuriosen Kuriositätenkabinett ihres Onkels auszuhelfen. Doch als sie dort eines Tages ein mysteriöses Loch in der Wand entdeckt, nimmt ihr Leben eine dramatische Wendung. Sie beginnt, die Gänge hinter der Wand zu erkunden – zusammen mit Simon, dem exzentrischen Barista aus dem Café. Das Loch erweist sich als Portal in eine wenig einladende parallele Welt, in der tückische Weidenbäume ein Eigenleben führen und unheimliche Gestalten hausen, von denen die meisten nicht gerade wohlgesonnen sind. Wenn man jetzt nur wüsste, wo nochmal der Ausgang war … NARNIA-artige Paralleluniversen, übernatürlicher Grusel und schräge Figuren – eine unwiderstehliche Mischung.

Über die Autorin

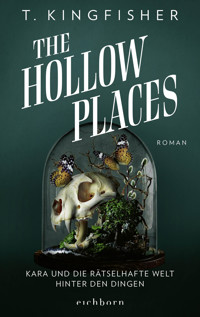

T. Kingfisher ist das Pseudonym der bekannten Schriftstellerin Ursula Vernon. In einem anderen Leben schreibt sie Kinderbücher und abseitige Comics und hat u.a. den Hugo-, Sequoyah- und Ursa-Major-Preis gewonnen sowie diverse Junior-Library-Guild-Auszeichnungen eingeheimst. Als T. Kingfisher schreibt sie Bücher für Erwachsene, u. a. The Hollow Places und Wie man einen Prinzen tötet.

Wenn sie nicht gerade schreibt, findet man sie im Garten, wo sie vermutlich gerade Augenkontakt mit Schmetterlingen sucht.

T. KINGFISHER

The Hollow Places

KARA UND DIE RÄTSELHAFTE WELT HINTER DEN DINGEN

ROMAN

Aus dem Englischen von Sonia Bonné

Vollständige E-Book-Ausgabedes in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes

Eichborn Verlag

Titel der englischen Originalausgabe:»The Hollow Places«

Für die Originalausgabe:Copyright © 2020 by Ursula VernonPublished by arrangement with Ursula Vernon

Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover

Für die deutschsprachige Ausgabe:Copyright ©2024 byBastei Lübbe AG, Schanzenstraße 6–20, 51063 Köln

Vervielfältigungen dieses Werkes für das Text- und Data-Mining bleiben vorbehalten.

Umschlaggestaltung: Guter Punkt, München | www.guter-punkt.de unter Verwendung eines Designs von Natasha MacKenzieUmschlagmotiv: © Shutterstock: Audrey Snider-Bell | Butterfly Hunter | bombybamby | azure1 | kavring | qnulaeBook-Erstellung: two-up, Düsseldorf

ISBN 978-3-7517-6453-7

luebbe.delesejury.de

Für die Angestellten des Café Diem,ohne die ich weniger Bücher schreiben würde.

1

Wenn ich erzähle, dass mein Onkel Earl ein Museum besitzt, glauben mir die Leute kein Wort.

Sie überlegen es sich anders, sobald ich hinzufüge, es handele sich um ein winziges Museum in einer Ladenzeile in Hog Chapel, North Carolina – obwohl sich dort inzwischen so viel Krempel angesammelt hat, dass die Räume viel größer wirken, als sie tatsächlich sind. Wenn ich ihnen dann den Namen verrate, hören sie wieder auf, mir zu glauben.

Trotzdem. Auf Partys ist es ein guter Eisbrecher.

Mein Onkel leitet das Gotteslob-Museum für Naturwunder, Kuriositäten und Tierpräparate.

Das meiste darin ist natürlich totaler Schrott. Viele der in den Vitrinen ausgestellten Objekte tragen wahrscheinlich einen MADE IN CHINA-Stempel an der Unterseite. Mit fünfzehn habe ich einmal Schrumpfköpfe entsorgt, nur um später identische Exemplare in einem Halloween-Laden zu finden. Aber die Wand der Fingerhüte aus aller Welt ist echt, beziehungsweise enthält sie echte Fingerhüte, und die Barong-Masken kommen wirklich aus Bali. Die Speerspitzen wurden vielleicht in den 1970ern gemeißelt und nicht vor tausenden Jahren, aber immerhin von einem Menschen mit einem Stein. In dem Glas auf dem Tresen mit der Aufschrift Zauber-Samen?! sind eigentlich Banksienzapfen; weil Banksien aber für die meisten Menschen ein Mysterium sind, zählen sie schon irgendwie als Zauber-Samen.

Und auch die Tierpräparate sind echt, handelt es sich bei den Stücken doch tatsächlich um ausgestopfte Tiere. Diese Abteilung des Museums beherbergt elf Reh- und sechs Wildschweinköpfe, einen Giraffenschädel, sechsundvierzig Vogelpräparate verschiedener Arten, drei Albino-Waschbären, eine Fidschi-Meerjungfrau – ich will meinen Onkel immer wieder dazu überreden, sie umzubenennen, weil der Name wahrscheinlich rassistisch ist, oder wenigstens könnte er ein Schild anbringen, das den Kontext erklärt –, zwei Hasenböcke, eine ganze Vitrine voller getrockneter Skorpione, einen mottenzerfressenen Grizzlybären, fünf Präriehunde, zwei Fellforellen, einen ganz erstaunlichen Riesenotter und eine in einen Glaskrug eingelegte Kobra.

Und das war nur der erste Stock. Es gibt noch eine Menge anderer Sachen, wobei ich den Kram in den Kisten und auch sonst alles weggelassen habe, was sich schlecht zählen lässt. Wo soll ich die Statue des Heiligen Franz von Assisi mit den sorgfältig ausgestopften und auf die Arme montierten Spatzen einordnen? Auch bin ich mir nicht ganz sicher, ob die winzigen Mäuse in Ritterrüstungen, die auf Agakröten reiten, als ein Exponat zählen oder als sechs Mäuse plus zwei Kröten. Sie teilen sich eine Vitrine mit der Gürteltiertasche (Accessoire oder Präparat?) und einem Becher, aus dem möglicherweise Elvis Presley getrunken hat. Auf dem Becher ist die amerikanische Flagge abgebildet. Onkel Earl hat eine Plattenhülle dahinter gestellt und daneben ein großes Schild, das verkündet, Elvis habe kurz vor seinem Tod zu Gott gefunden. Ich bin mir da nicht so sicher, aber mein Onkel Earl glaubt fest daran, dass alle Prominenten, die er mag, irgendwann vor ihrem Tod zu Gott gefunden haben. Vielleicht, damit er sich vorstellen kann, wie sie, statt in der Hölle zu schmoren, mit den Engeln feiern.

Onkel Earl glaubt fest an Jesus, Moses, die Heilkraft von Kristallen, die Freimaurer, die Illuminaten, an Außerirdische (die in Roswell gelandet sind, was die Regierung aber geheim hält), an urbane Mythen, Wunderheilung, Schlangenbeschwörung, den längst erfundenen Benzinersatz (den die Ölkonzerne aber geheim halten), an Chemtrails, Besessenheit durch Dämonen, die außergewöhnlichen Kräfte von WICK VapoRub und an Beweise dafür, dass die Mayas, die Azteken und wahrscheinlich auch die alten Ägypter von Außerirdischen kontaktiert wurden (was die Wissenschaft aber geheim hält). Er glaubt an den Stinktier-Affen und an Chupacabras und verehrt den Mothman. Obwohl er nicht katholisch ist, glaubt er an das Sonnenwunder und an das Antlitz der heiligen Jungfrau Maria auf verbrannten Toastscheiben, außerdem ist er ziemlich überzeugt davon, dass die Endzeit vor der Tür steht, womit er aber kein Problem hat, solange sie sich mit den Öffnungszeiten seines Museums vereinbaren lässt.

Zudem mag Onkel Earl fast alle Menschen, denen er je begegnet ist, selbst Leute, die an nichts von alldem glauben. Wenn man ein Mengendiagramm der Erlösten und der Verdammten erstellen würde, befänden sich Letztere komplett außerhalb von Onkel Earls Bekanntenkreis. Dass Menschen, die er kennt, in der Hölle landen könnten, gefällt ihm gar nicht.

Einmal wies ich ihn darauf hin, dass das nette Touristenpärchen, mit dem er sich gerade fünfundvierzig Minuten lang unterhalten hatte, muslimisch war.

Er sagte, das sei in Ordnung. »Es gibt viele Muslime auf der Welt, Karotte.« (Ich heiße Kara, aber er nennt mich schon so, seit ich zwei war.) »Gott würde all diese guten Menschen nicht einfach in die Hölle schicken.«

»Viele Leute sehen das anders.«

»Auch das ist in Ordnung.«

Mit Onkel Earl zu streiten, ist fast unmöglich. Er glaubt an alle möglichen Dinge gleichzeitig, ohne irgendwo einen Widerspruch zu sehen.

»Dr. Williams vom Café meint, die Erde sei Milliarden von Jahren alt.«

»Kann sein«, sagte Onkel Earl. »Gut möglich. Die Schöpfung hat sieben Tage gedauert, aber ich weiß nicht, wie lange ein Tag für Gott ist.«

»Aber auf dem Schild in der Vitrine mit den Präriehunden steht, die Welt sei erst viertausend Jahre alt!«

»Das ist ein Zitat von Pfarrer James Smiley. Was da auch angegeben ist, ganz unten. Falls es nicht stimmt, geht es allein auf seine Kappe. Ich bin nicht hier, um Urteile zu fällen. Die Leute sollen selbst entscheiden, was sie glauben wollen.«

»Aber was, wenn sie sich falsch entscheiden?«

»Gott verzeiht eine Menge«, sagte Onkel Earl. »Das muss er auch. Wir tun vieles, für das wir um Vergebung bitten müssen.«

Ich gab es auf.

Als ich klein war, wurde ich in der Schule oft gefragt, ob ich das Museum nicht gruselig fände. Manche Präparate waren alt und zerfleddert. Bog man irgendwo falsch ab, starrten Glasaugen auf einen nieder, und einer der Albino-Waschbären hatte ein besonders unangenehmes Grinsen. Aber nein, gegruselt habe ich mich dort nie. Ich bin in dem Museum aufgewachsen und habe schon am Tresen Spenden entgegengenommen, als ich, um die Kasse zu erreichen, noch auf einem Telefonbuch sitzen musste.

(Jahre später wurde mir erst klar, dass ich es mit Lügengeschichten über die Geister von ausgestopften Tieren, die im Museum ihr Unwesen treiben, in meiner Klasse zu schlagartigem Ruhm gebracht hätte, aber damals kam mir so etwas nicht in den Sinn. Was solls. Gelegenheit verpasst.)

Die Schrift auf dem Schild draußen vor dem Gotteslob-Museum für Naturwunder, Kuriositäten und Tierpräparate ist eher klein, nur das Wort »WUNDER« sticht groß heraus, weshalb die meisten Leute es das Wundermuseum nennen. Eine Steilvorlage für alle möglichen Witze, die schon lange nicht mehr lustig sind – »Ich wundere mich, was Earl sich dabei gedacht hat«, »Ich wundere mich, woher der ganze Krempel kommt«. Aber wir lächeln trotzdem höflich, denn die Person, die den Witz gemacht hat, könnte ja vielleicht reich sein.

Die meisten Exponate findet Onkel Earl auf Flohmärkten, bei Haushaltsauflösungen und im Internet, oder er stellt sie selbst her. Er hat sich eine ganze Weile als Tierpräparator versucht und entsprechend viele Kontakte. Die Leute mögen Onkel Earl.

Und zur ersten Frage:

Was in seinem Kopf vorgeht, weiß ich oft selbst nicht.

*

Einmal, als ich sechzehn war und den Sommer über im Wundermuseum arbeitete, versuchte ich, mit Onkel Earl zu diskutieren. Damals war ich durchgehend wütend, die typische Grundeinstellung aller Sechzehnjährigen.

»Du glaubst an die Evolution«, sagte ich. »Du weißt es nur nicht.«

»Nun, da bin ich mir nicht so sicher.« Er rückte sich die Brille zurecht. »Dass wir angeblich von Affen abstammen, kommt mir einfach nicht richtig vor.«

»Aber du glaubst, dass Babys ihren Eltern ähnlich sind, oder?«

»Natürlich. Das liegt an den Genen, Karotte. Deine Mama wollte sich zum Beispiel immer mit mir streiten, und jetzt sieh dich an.«

Ich schnaubte und fuhr fort: »Und du glaubst an das Überleben des Stärkeren, oder? Dass schnelle Antilopen lange genug leben, um Junge zu kriegen, und langsame Antilopen gefressen werden?«

»Klar, Karotte.«

»Das ist Evolution. Diese beiden Faktoren zusammen.«

Onkel Earl schüttelte traurig den Kopf. »Dass wir angeblich von Affen abstammen«, wiederholte er, »kommt mir einfach nicht richtig vor.«

Ich warf die Hände in die Luft und stampfte zurück nach hinten, um die Rittermäuse neu anzuordnen.

Ein paar Wochen später, kurz vor dem Ende der Sommerferien, informierte er mich darüber, dass er seine Meinung geändert hatte.

»Was?«

»Ich glaube, du hattest recht, Karotte.« Er nickte. »Es scheint ganz so, als hätten wir uns entwickelt.« Er hob den Zeigefinger. »Nur so lässt sich Bigfoot erklären, oder?«

Ich starrte ihn an und wusste nicht, wo ich anfangen sollte.

»Jup«, sagte er, weil er meine Stille als Zustimmung interpretierte. »Bigfoot ist das fehlende Bindeglied, und ein Bindeglied kann nur fehlen, wenn es eine unvollständige Kette gibt. Ich werde das Schild in der Präriehundevitrine auf den neuesten Stand bringen.«

Er lächelte mich selig an, und ich ging und holte das Schild aus der Präriehundevitrine, damit er Pfarrer Smileys Worte davon streichen konnte. Ich war erst sechzehn, wusste aber da schon, dass sich nicht jeder Streit lohnt.

An dem Tag, als Onkel Earl Bigfoot in sein Leben gelassen hatte, endete genau achtzehn Jahre später meine Ehe.

Die Geschichte wäre aufregender, wenn ich meinen Mann Mark mit meiner besten Freundin im Bett erwischt und in einer dramatischen Aktion vor die Tür gesetzt hätte. Aber wir waren nur zwei Menschen, die zu früh geheiratet hatten und dann langsam in ein behagliches Elend abgerutscht waren. Ich kann nicht mal behaupten, die Trennung wäre meine Idee gewesen. Mir war einfach nie in den Sinn gekommen, ihn zu verlassen, oder dass er mich verlassen könnte. Daher war ich ziemlich überrascht, als es dann doch passierte.

Ich spürte eine große Panik, weil ich nicht wusste, wie ich mich über Wasser halten sollte – er hatte den besseren Job und sogar eine Krankenversicherung –, aber mit den übrigen Gefühlen kam ich ganz gut zurecht.

Er bot mir das Haus an, dessen Unterhalt ich mir niemals hätte leisten können. Ich lehnte ab.

Und so sah ich mich im Alter von vierunddreißig Jahren gezwungen, wieder bei meinen Eltern einzuziehen.

Ich liebe meine Mutter, aber ich kann nicht mit ihr zusammenleben. Wir sind uns zu ähnlich. Kennen Sie die Fotos von den zwei Hirschen, deren Geweihe sich im Kampf verhaken und die einander durch die Gegend zerren, bis sie beide verhungern? Das ist ein ziemlich gutes Bild für unser Verhältnis.

Unsere optimale Wohndistanz liegt bei ungefähr dreihundert Kilometern. Nah genug, um im Notfall alles stehen und liegen zu lassen und rüberzufahren, und gleichzeitig weit genug entfernt, um spontane Besuche auszuschließen. Da wir uns beide des Geweihverhakungsproblems bewusst sind, überstehen wir kurze Familientreffen und ziehen uns dann zur Erholung in unsere jeweilige Ecke zurück.

Die Aussicht, mit ihr unter einem Dach zu wohnen, belastete mich mehr als die Scheidung. Aber als freiberufliche Grafikdesignerin verdiene ich nicht gerade viel, und die Kaution für eine eigene Wohnung zusammenzusparen, hätte Monate gedauert. Ich zog sogar in Erwägung, sie anzulügen und zu behaupten, ich käme bei einer Freundin unter, um dann ein Zimmer im Christlichen Wohnheim zu mieten. Doch leider gab es sogar dort eine Warteliste.

Du meine Güte.

Also machte ich mich ans Packen. Ich hatte ein ausgeklügeltes System: eine Stunde packen, fünf Minuten weinen, eine weitere Stunde packen und so weiter. Ich war gerade dabei, meine Bücher in Kisten zu pfeffern – alle Pratchetts gehörten mir, verdammt noch mal, die konnte er sich gefälligst nachkaufen –, als mein Handy klingelte.

Onkel Earl war dran, was an sich schon ungewöhnlich genug war. Er mochte das Internet sehr, aber mit dem Telefonieren hatte er es nicht so. Er rief mich jedes Jahr zu meinem Geburtstag an, aber bis dahin waren es noch Monate.

»Hi, Onkel Earl. Was gibt’s?«

»Hi, Karotte. Ich bin’s, Onkel Earl.«

»Ja, ich …« Ich schloss die Augen und lehnte mich an das Bücherregal.

Nicht jeder Streit lohnt sich. »Onkel Earl, wie geht es dir?«

»Mir? Ach, ich kann nicht klagen. Letzten Monat hat sich meine Gicht zurückgemeldet, aber ich habe eine sehr nette Ärztin. Das Museum läuft gut.«

Mir wurde klar, dass ich ihn mit meiner Frage aus dem Konzept gebracht hatte. Ich wartete.

»Wie ich höre, machst du gerade eine schwere Zeit durch, Karotte.«

»Tja, so was passiert.« Obwohl ich mir noch vor einer Stunde die Augen ausgeheult hatte, verspürte ich plötzlich den Drang, die Sache mit der Scheidung herunterzuspielen. »Ich komme zurecht.«

»Ich weiß, Kleine. Du warst schon immer zäh wie altes Schuhleder.«

Aus Onkel Earls Mund war das ein großes Kompliment. Ich musste lachen. Weil ich immer noch den Tränen nah war, klang es zittrig, aber trotzdem nach einem Lachen.

Onkel Earl druckste kurz herum und fuhr dann fort: »Du hast bestimmt schon andere Pläne, aber ich wollte dir trotzdem sagen, dass ich letztes Jahr die Abstellkammer im Museum ausgeräumt habe.«

»Was?«

»Das Zimmer ganz hinten«, erklärte er geduldig. »Gleich neben der Werkstatt. Ich weiß, deine Mutter freut sich wahnsinnig, dich wieder bei sich zu haben« – eine glatte Lüge, das wussten wir beide – »aber weißt du, wegen der Gicht bin ich momentan ein bisschen eingeschränkt, und da dachte ich mir, ich biete es dir an. Nur für den Fall, dass du eine Weile hierbleiben möchtest.«

»Onkel Earl.« Wieder kamen mir die Tränen. Ich blinzelte.

»Es wäre gar kein Problem«, versicherte er mir.

»Liebend gern«, japste ich. Meine Mutter wohnte hundert Kilometer von Hog Chapel entfernt. Mein Ex-Mann war nur ein einziges Mal im Wundermuseum gewesen und hatte es »ziemlich schräg« gefunden, folglich waren meine guten Erinnerungen daran nicht mit ihm verbunden. Ich könnte zwischen den verstaubten Vitrinen herumschlendern, den ausgestopften Grizzly streicheln und mit den Rittermäusen das Ende von Das Imperium schlägt zurück nachspielen.

Oder endlich die komplette Sammlung katalogisieren und mir die Unterkunft verdienen.

»Wirklich, Karotte?«

»Wirklich.«

»Toll!« Vermutlich war er genauso überrascht wie ich. »Dann besorge ich gleich mal neue Bettwäsche. Gib einfach Bescheid, wenn du dich ins Auto setzt.«

Ich bedankte mich noch ein paarmal, dann legte ich auf und lehnte mich heulend an das Bücherregal.

Als ich genug geweint hatte, trocknete ich meine Tränen und packte alles von Lovecraft und Bear ein. Die Bücher von Philip K. Dick konnte Mark gern behalten; Androiden haben mich sowieso nie interessiert.

2

An einem regnerischen Montagnachmittag zog ich im Wundermuseum ein.

Montags hat das Museum geschlossen. Onkel Earl öffnet lieber am Samstag und Sonntag, wenn Touristen in der Stadt sind. Hog Chapel wäre gern wie das eine Stunde östlich gelegene Southern Pines, kann aber mit so viel Idylle nicht mithalten. Wir haben zwar einen berühmten Golfplatz, der Besucher anlockt, und ein Altersheim für wohlhabende Senioren, die am Wochenende mit ihren Enkeln spazieren gehen, aber das wars dann auch schon. Abgesehen davon gibt es in Hog Chapel noch ein paar Bio-Bauern auf der Suche nach günstigem Boden und extrem engagierte Hippies, die sich immerzu über Biodiesel unterhalten wollen.

Hin und wieder schlägt der Verein der Gewerbetreibenden vor, Hog Chapel einen verlockenderen Namen zu geben, doch bisher ohne Erfolg. Denn wer will schon in Pinestraw, Pine Needle, Happy Pines oder in Sunset Pines leben?

Immerhin ist Hog Chapels Innenstadt groß genug für ein Café, ein Diner, einen Eisenwarenladen und zwei Trödelshops, die sich als Antiquitätengeschäfte ausgeben.

Das Wundermuseum läuft ganz gut. Onkel Earl hat das Gebäude vor Jahrzenten zu einem lächerlichen Preis gekauft, und obwohl es keine Goldmine ist, fallen wenig laufende Kosten an. Es steht in einer schmalen Lücke zwischen dem Café und einer Boutique. Letztere geht ungefähr einmal jährlich pleite, woraufhin sie verkauft, umbenannt und mit frischen Duftkerzen ausgestattet wird, und dann rinnt das Geld für ein weiteres Jahr dahin.

Als ich in meinem alten Subaru vorfuhr, hieß die Boutique gerade Glücksbringer und hatte eine im Zwanzigerjahre-Stil eingekleidete Puppe im Schaufenster stehen. Den Schildern nach zu urteilen, die dreißig Prozent Rabatt auf alles versprachen, würden die Duftkerzen wohl schon bald wieder ausgetauscht.

Onkel Earl kam trotz des Regens heraus. Mit Zuneigungsbekundungen ist er eher sparsam, doch an dem Tag umarmte er mich. »Alles wird gut, Karotte«, sagte er, während ich schniefend an seiner Schulter hing.

Viele Umzugskisten hatte ich nicht, und die meisten davon waren voller Bücher. Eigentlich zähle ich zu den Menschen, die vom Buch als physischem Objekt schwärmen, aber nach dem Packen und Schleppen der Kisten hätte ich mich am liebsten vom Papier verabschiedet und mir einen E-Reader zugelegt.

Weil bei mir kein Platz dafür war, hatte Mark die Möbel behalten. Ich hatte nur meine Kleidung, ein paar Bilder von der Wand, meinen Laptop und ein paar Kaffeebecher mitgenommen. Und jede Menge Kühlschrankmagneten. Ich hatte von jeder Reise einen Magneten mitgebracht; auf keinen Fall sollte mein Ex Souvenirs aus Städten behalten, in denen er nie gewesen war.

Onkel Earl wollte helfen, aber da er wegen seiner Gicht immer wieder stehen bleiben und seinen Fuß schonen musste, gab ich vor, recht müde zu sein und suchte nur das Nötigste zusammen.

»Dein Zimmer ist gleich da hinten«, sagte er, sobald ich meine Sachen aus dem Auto geholt hatte. Er humpelte durch den Korridor zum rückwärtigen Teil des Museums, der mit Postern zum Jahrestag der Mothman-Sichtungen – »Fünfzig Jahre Todesangst!« – und einer bunten Auswahl von Kleintierschädeln geschmückt war. Jemand hatte sie mit Draht an einem Kajakpaddel befestigt. (Jetzt fragen Sie bestimmt: Warum an einem Kajakpaddel? Aber wenn ich solche Fragen beantworten könnte, wäre es kein Wundermuseum, okay?)

Mein Onkel hatte das Zimmer vielleicht wirklich im vergangenen Jahr entrümpelt, doch der warme Gelbton an den Wänden war neu. Der Raum roch immer noch nach frischer Farbe, trotz des Ventilators im Türrahmen, der wohl die Dämpfe nach draußen blasen sollte. Das Bett war ein antikes Stück mit imposanten, kunstvoll gedrechselten Eckpfosten, die mir bis über den Kopf reichten und an einem Einzelbett leicht übertrieben wirkten, und die Bettwäsche war mit winzigen Ananas bedruckt.

An der gegenüberliegenden Wand hing der Kopf eines Roosevelt-Wapitis. Die Tiere sind riesig, fast so groß wie Pferde, und das Geweih dieses Exemplars war so ausladend wie die Äste eines Baums. Ich erkannte es auf den ersten Blick wieder und musste lachen.

»Oh mein Gott! Onkel Earl, ist das Prinz?«

»Du hast ihn immer sehr gemocht«, antwortete Onkel Earl leicht verlegen. »Ich dachte, vielleicht freust du dich über etwas Gesellschaft.«

Ich lachte noch einmal und stellte mich vor meinen alten Freund.

Mit fünf oder sechs hatte ich zum ersten Mal Bambi gesehen – eines dieser rätselhaften Dinge, die Eltern ihren Kindern bis heute antun. Anstatt zu weinen, habe ich damals mit weit aufgerissenen Augen versucht, den Tod von Bambis Mutter zu verarbeiten. Doch die Figur, die mich am meisten beeindruckte, war Bambis Vater, der Große Prinz.

(Übrigens – falls Sie das Buch von Felix Salten nicht gelesen haben, möchte ich Sie an dieser Stelle auf eine unglaublich merkwürdige Szene aufmerksam machen. Bambis Vater zeigt seinem Sohn die Leiche eines Jägers und erklärt ihm, dass auch Menschen sterblich sind. Die meisten Leute halten Unten am Fluss für ein verstörendes Kinderbuch, aber in der Hinsicht kann es Bambi nicht das Wasser reichen.)

Bei meinem nächsten Besuch im Wundermuseum lief ich also auf den Wapiti-Kopf zu und rief: »Prinz!«

Ich war sechs Jahre alt und noch nicht besonders gut darin, Hirscharten zu unterscheiden. Meine Mutter erklärte mir in ihrer typischen Art sofort, Wapitis und Weißwedel-Hirsche seien nicht dasselbe, folglich könne dieses Tier hier unmöglich der Prinz sein.

Onkel Earl – ebenfalls typisch – wartete, bis meine Mutter nebenan war und erzählte mir dann, Wapitis seien die wahren Könige des Waldes, und dieser hier wäre sicher sehr geehrt, »Prinz« genannt zu werden.

Bei meinem nächsten Besuch hing neben dem Wapiti-Kopf eine neue Plakette:

»PRINZ«

Cervus canadensis roosevelti

Schon damals war mir bewusst, dass mein Onkel zum einen nett sein und zum anderen sicherstellen wollte, dass sowohl meine Mutter als auch ich Recht behielten. Erst später wurde mir klar, dass Onkel Earl bereits lange vor meiner Geburt ihr Bruder gewesen war und wahrscheinlich sehr viel Übung darin hatte, mit ihrer endlosen Rechthaberei umzugehen.

Es war schön, Prinz wiederzusehen. Ich umarmte Onkel Earl. »Das hättest du nicht tun müssen. Danke.«

»Dafür ist Familie da, Karotte. Und keine Sorge, solange du hier bist, werde ich dich schuften lassen.«

Er versuchte, ernst dreinzublicken, scheiterte aber kläglich. Ich entschuldigte mich und verschwand auf die Toilette, um ein bisschen zu weinen. Hauptsächlich, weil er so nett war, und ein bisschen vor Erleichterung.

*

Erschöpft von der Fahrt und den vielen Gefühlen ging ich früh zu Bett und schlief wie eine Tote. Ich stand nicht mal zwischendurch auf, um aufs Klo zu gehen.

Als ich aufwachte, war ich keine Sekunde lang desorientiert. Während der vergangenen Wochen hatte ich im Wohnzimmer geschlafen, jeden Morgen an die Decke gestarrt und mich gewundert, warum ich nicht im Bett lag, bis mich die Erinnerungen dann schlagartig einholten. Aber nun roch es nach frischer Farbe, und in dem dünnen Streifen Licht, der durch den Türspalt hereinfiel, konnte ich Prinz’ Geweih erkennen. Ich wusste genau, wo ich war.

Ich holte mein Handy heraus und sah auf die Uhr. Viertel nach acht. Ziemlich früh, aber wenn ich hier arbeiten wollte, würde ich mich an das frühe Aufstehen gewöhnen müssen. Das Museum öffnete um neun. Ich sprang aus dem Bett, duschte, zog mich an und tappte nach vorn zu Onkel Earl, der gerade dabei war, die Kasse einzuschalten.

»Morgen, Karotte«, sagte er. »Ich habe Donuts besorgt.«

Ich warf einen Blick auf den Krispy Kreme-Karton und musste mich kurz selbst daran erinnern, dass ich jetzt wieder im Süden war, wo man alles Essbare frittiert. Natürlich werden auch hier Kriege über die richtige Art des Grillens geführt, aber über frittierte Maisbällchen sind sich alle einig. Und auch über Krispy Kreme, was in diesem Teil des Landes einer Art religiösen Institution nahekommt. (Südlicher von North und South Carolina wird die entsprechende ökologische Nische von Graceland besetzt.)

Ich nahm mir einen Donut und biss hinein. Er bestand aus Luft und Herrlichkeit.

»Könntest du rüberflitzen und uns einen Kaffee holen?«, fragte Onkel Earl. »Ich würde ja selbst gehen, aber …«

Seine Körperhaltung ließ vermuten, dass ihm nicht bloß die Gicht zu schaffen machte. Er saß kerzengerade auf einem Hocker, durch seine Kleidung zeichnete sich ein Stützgürtel ab.

»Was macht der Rücken, Onkel Earl?«

»Ganz okay.«

»Wirklich? Oder tut er höllisch weh, und du willst nur nicht jammern?«

Seine Mundwinkel zuckten. »Na ja, eher Letzteres. Vor ein paar Wochen hatte ich einen üblen Anfall, und manchmal ziept es noch.«

»Du meine Güte. Hast du denn keine Medikamente bekommen?«

Er zuckte vorsichtig mit den Schultern. »Alles, was wirkt, macht mich zu benebelt. Ich habe immer Angst, vor den Kunden einzuschlafen.«

Auf dem Weg zur Tür hielt ich inne. »Falls du morgen etwas nehmen möchtest, bin ich hier und passe auf, dass du wach bleibst.«

Ich rechnete damit, dass er mein Angebot ablehnen würde – normalerweise hätte Onkel Earl sich eher ein Bein abgehackt, als sich zu beschweren –, aber er sagte: »Das wäre nett, Liebes«, und da wusste ich, dass seine Schmerzen viel schlimmer waren als geahnt.

*

Das Café nebenan hieß Die schwarze Henne und gehörte einer gewissen Martha, wurde aber von ihrem Bruder Simon betrieben. Wahrscheinlich machte auch er irgendwann einmal Feierabend, aber außerhalb des Cafés sah ich ihn selten. Simon war ein interessanter Typ. Er trug meistens fingerlose Handschuhe und seltsame Kopfbedeckungen und erinnerte an eine Second-Hand-Version des verrückten Hutmachers aus Alice im Wunderland. Er sah noch genau so aus wie bei meinem letzten Heimatbesuch vor fünf Jahren, und auch wie bei unserer ersten Begegnung vor fast einem Jahrzehnt. Simon musste inzwischen an die vierzig sein, wirkte aber wie ein Achtzehnjähriger. Wahrscheinlich stand irgendwo ein Gemälde herum, das an seiner Stelle alterte.

Onkel Earl und ich bekamen in der schwarzen Henne alle Getränke gratis, weil das Gebäude Onkel Earl gehörte und er wahrscheinlich die Hälfte der fälligen Miete in Form von Koffein einzog. Simon liebte das Wundermuseum und brachte hin und wieder einen interessanten Schädel vorbei, auch das als eine Art Mietersatz.

»Simon, wie geht’s?«, fragte ich und ließ mich in einen der Sessel fallen, während er eine Kanne zum Mitnehmen befüllte.

»Prima«, sagte er. »Hab’ gehört, dir geht es weniger gut?«

»Scheidung.«

»Oh je. Soll ich ihn für dich umbringen?«

Simon war ungefähr halb so groß wie mein Ex, doch die Vorstellung war faszinierend. »Nein, aber danke für das nette Angebot. Ich komme allein klar.« (Behauptete ich, als würde ich nicht in den unpassendsten Momenten und mindestens einmal täglich in Tränen ausbrechen.)

»Aww. Ohne ihn bist du besser dran. Männer sind einfach scheiße.«

Ich runzelte die Stirn.

»Sorry, das war das Auge.« Er stellte mir einen Becher Kaffee auf den Tresen.

»Das Auge?«, wiederholte ich.

»Ach, stimmt ja, du warst lange nicht hier. Also. Anscheinend leidet mein linkes Auge an einer seltenen Form der Farbenblindheit, die eigentlich nur bei Frauen auftritt. Die Ärzte glauben, dass ich so eine Art Chimäre bin und im Mutterleib meine Zwillingsschwester absorbiert habe, und jetzt habe ich ihr linkes Auge.«

Ich nippte am Kaffee. Er war richtig gut. »Krass.«

»Mein Augenarzt war sehr aufgeregt.«

»Kein Wunder.«

»Manchmal sehe ich damit echt seltsames Zeug.«

Wie ich Simon kannte, konnte seltsames Zeug alles bedeuten, von Geistern über Auren bis hin zu einem Gesangsquartett aus unsichtbaren Aliens. Ich überlegte, ihn zu fragen, ob er im Wundermuseum jemals etwas Ungewöhnliches beobachtet hatte; weil es aber bis unters Dach mit ungewöhnlichem Zeug vollgestopft war, hätte er den Unterschied wohl kaum bemerkt.

Da ich mich aus nichts raushalten kann, fragte ich nach einer Minute: »Und es betrifft nur das linke Auge?«

»Na ja, schwer zu sagen. Ich müsste wahrscheinlich alle Organe einzeln untersuchen lassen, oder? Meine Bauchspeicheldrüse könnte zum Beispiel weiblich sein. Wer weiß das schon?«

Ich hatte noch nie über das Geschlecht meiner Bauchspeicheldrüse nachgedacht und blickte schweigend in meinen Kaffeebecher.

»Wie läuft das Museum?«, fragte er.

»Ganz gut. Während ich hier bin, würde ich gern ein paar Exponate katalogisieren und die Website auf den neusten Stand bringen.«

»Ooooh … viel Glück damit.« Simon schüttelte den Kopf. »Besser du als ich.«

Mitleid von einem Typen, der seine Zwillingsschwester im Mutterleib absorbiert hatte und nun ihr Auge mit sich herumtrug, erschien mir wie eine perfekte Metapher für mein Leben, auch wenn ich sie selbst nicht ganz verstand. Ich nahm die Kanne und meinen Becher und ging zurück ins Museum.

*

Pünktlich um neun standen ein paar neugierige Touristen vor dem Eingang. Ich schloss die Tür auf und winkte sie herein. »Willkommen im Wundermuseum!«

»Ich liebe es hier«, rief eine Frau mit zotteligen Haaren, Nasenring und einem T-Shirt mit dem Aufdruck ICH ♥ HÜHNER. »Unschlagbar. Ich schleppe meine Freunde hierher, wann immer wir in der Stadt sind.«

»Schön zu hören!«, sagte ich fröhlich.

Die kleine Gruppe eilte die Treppe hoch, ihre Stimmen hallten zu uns herunter. »Wartet, bis ihr die Tierpräparate seht …«

Ich ließ meinen Blick über die Vitrinen schweifen, die zum Bersten gefüllt waren mit … Zeug. An die Katalogisierungsarbeit zu denken, fühlte sich an, wie am Fuße des Mount Everest zu stehen und in die Höhe zu blicken. »Gibt es hier eigentlich irgendein Inventursystem?«

»Oh, ja«, sagte Onkel Earl. »Für die T-Shirts, die Sticker und die Becher.«

»Was ist mit den Exponaten?«

Er runzelte die Stirn. »Na ja, ich weiß, was da ist … also, größtenteils …«

Wahrscheinlich gibt es irgendeinen Satz, der mich vor der anstehenden Inventur in noch mehr Angst und Schrecken versetzt hätte, aber er fiel mir in dem Moment nicht ein. Doch dann sah ich Onkel Earls hoffnungsvollen, leicht besorgten Gesichtsausdruck und beschloss, mir nichts anmerken zu lassen.

»Tabellen«, sagte ich. »Wir machen das mit Kalkulationstabellen. Und Aufklebern.«

Ich erstellte eine Tabelle, tippte #00001 in die erste Spalte und schrieb Prinz – Roosevelt-Wapitikopf dahinter. Ich ging in mein Zimmer, fotografierte Prinz mit dem Handy und fügte das Foto in die Tabelle ein. Ich fand eine Menge winziger Preisetiketten, die eigentlich auf die Kaffeebecher geklebt werden sollten, versah eins davon mit der Ziffer 1 und drückte es auf die Rückseite von Prinz’ Plakette.

»Erledigt«, murmelte ich und sah mich um. »Fehlen nur noch ein paar Millionen.«

Und so machte ich mich an die Arbeit.

3

Eine Woche später hatten wir zu einer Routine gefunden. Kurz bevor das Museum öffnete, stand ich auf und frühstückte, was Onkel Earl mitgebracht hatte – Muffins, Donuts oder ähnliches. Ich holte uns Kaffee von nebenan, und dann setzte Onkel Earl sich an die Kasse, während ich alle Aufgaben übernahm, die Bewegung erforderten – die Post holen, die Plakattafel rausstellen oder die Regale mit den Stickern und Bechern auffüllen. Gegen Mittag schickte er mich los, um ein paar Sandwiches vom Diner zu besorgen, und den Rest des Nachmittags verbrachte ich mit Katalogisieren.

Wenn wir das Museum um sechs Uhr abends schlossen, sagte er: »Gute Arbeit, Karotte. Wie bin ich nur ohne dich klargekommen?« Dann ging er nach Hause, und ich setzte mich nebenan ins Café, wo es WLAN gab. Falls mir ein lustiger Beitrag einfiel, aktualisierte ich die Social-Media-Accounts des Museums. Ich verfolgte den ehrgeizigen Plan, die Webseite zu überarbeiten und dort mehr zu präsentieren als sporadische Blogeinträge über die Geschichte von Fidschi-Meerjungfrauen, stand aber natürlich noch ganz am Anfang. Außerdem war es heikel, Fotos von Schädeln und Tierpräparaten zu posten, weil es immer wieder Leute gab, die einen als Mörder und moralisches Äquivalent zu Buffalo Bill aus Schweigen der Lämmer beschimpften. Nach meiner Zeit auf den Schlachtfeldern der Fanfiction war meine Internetrüstung praktisch undurchdringlich, aber Onkel Earl hatte ein empfindsames Gemüt und ich wollte nicht, dass seine Gefühle verletzt wurden.

Die meisten Abende verbrachte ich damit, Logos und Hochzeitseinladungen zu entwerfen und an Kunden zu verschicken, während Simon mir Kaffee nachschenkte und von seiner Kindheit in Florida erzählte. Klingt langweilig, war es aber kein bisschen. Oft hatte ich mich in ein Projekt vertieft und ließ mich von seinen Worten berieseln, bis er ganz beiläufig erwähnte, dass seine Eltern an den Wochenenden als religiöse Partyclowns gearbeitet hatten oder dass er zwei Mal fast von einem Alligator gefressen worden wäre. In diesen Momenten schreckte ich hoch und sagte: »Warte, was?«, und dann schilderte er ausführlich, wie seine Schwester den Alligator damals mit einem Rasen-Dartpfeil abgewehrt hatte. Hin und wieder betrachtete ich ihn und fragte mich, wie er unbeschadet durch seine Kindheit gekommen war. (Einmal sprach ich ihn darauf an. Er antwortete, er hätte nie damit gerechnet, so alt zu werden, und heute sei er einfach nur dankbar, am Leben zu sein. Vielleicht war er deswegen so absolut zufrieden damit, als Barista zu arbeiten und über einem Café zu wohnen. Wahrscheinlich hatte er sich damit abgefunden, eines Tages vor der Espressomaschine zusammenzubrechen und mit einem Milchkännchen in der Hand begraben zu werden.)

Irgendwann machte auch das Café zu. Simon schmiss mich nie raus, doch sobald er das Schild an der Tür auf Geschlossen umdrehte, klappte ich den Laptop zu und kehrte ins Museum zurück. Wenn ich mich im Erdgeschoss an eine bestimmte Stelle an der Wand setzte – direkt unter den Kudu-Kopf und neben das aus Sonnenblumenkernen gebastelte Porträt von Papst Johannes Paul –, hatte ich immer noch WLAN. Ich checkte verschiedene Foren, aß die Reste meines mittäglichen Sandwiches und beglückwünschte mich dazu, meinen Ex-Mann nicht in den sozialen Medien gestalkt und nach Beweisen dafür gesucht zu haben, dass er angemessen unglücklich war.

(Wie sich später herausstellte, war Mark alles andere als unglücklich. Er postete regelmäßig irgendwelche Plattitüden darüber, dass das Leben voller Möglichkeiten sei und man sich mutig ins Unbekannte stürzen solle. Verdammt, ich kann nicht glauben, dass ich so viel meiner Lebenszeit an einen Mann verschwendet habe, der völlig unironisch Sprüche wie »Das Gestern ist Geschichte, das Morgen ein Rätsel, das Heute ein Geschenk« postet. Und das auch noch in der Schriftart Papyrus!)

Hätte ich nicht meine Jugend dort verbracht, wäre es vielleicht unheimlich, allein in einem dunklen Saal mit toten Tieren, falschen Schrumpfköpfen und Sonnenblumen-Heiligen zu sitzen. Aber selbst wenn das Scheinwerferlicht eines vorbeifahrenden Autos durchs Fenster fiel und sich in den Glasaugen der Tiere widerspiegelte, blieb ich ruhig. Sicher, ganz kurz hatten sie lebendig gewirkt, aber was machte das schon? Sie strahlten eine Art Wohlwollen aus, wie ausgestopfte und aufmontierte Schutzengel. Onkel Earls Gutmütigkeit reichte bis in jeden Winkel seines geliebten Museums.

Es war ein freundlicher Ort, und langsam fühlte ich mich wie zu Hause. Dass es mir so schnell in Fleisch und Blut überging, beunruhigte mich ein wenig, denn noch vor ein paar Monaten war ich eine aufstrebende Grafikdesignerin mit Haus, Ehemann und sicherem, stabilem Alltag gewesen. Mein zukünftiges Leben hatte sich vor mir erstreckt, nicht sonderlich aufregend, aber dafür überschaubar.

Und jetzt war ich auf eine völlig andere Bahn geraten. Ich hatte kaum Geld und miese Jobaussichten, und mit dem Begriff »Stabilität« verband ich einen ausgestopften Wapiti-Kopf an der Wand und ein Elvis-Porträt über dem Bett.

Du bist erst seit einer Woche hier, sagte ich mir. Du kannst dich mindestens einen Monat lang von deiner gescheiterten Ehe erholen, ohne dafür als Faulpelz zu gelten. Weitere Ausreden brauchte ich nicht; ich rief ein paar schmutzige Fanfics auf und ging ins Bett.

*

Am darauffolgenden Morgen drückte ein UPS-Bote die Eingangstür mit der Schulter auf und zerrte ein Paket herein. Onkel Earl wollte von seinem Hocker aufstehen, verzog aber sofort das Gesicht, also eilte ich nach vorn, schnappte mir das Pad und unterschrieb.

»Wie ich sehe, haben Sie eine neue Aushilfe?«

Onkel Earl nickte. »Das ist meine Nichte, Karo… äh, Kara.«

Der UPS-Bote tippte sich an die Mütze. »Dann sehen wir uns ab jetzt wohl öfter.« Er ging zur Tür. »Es sei denn, die Leute hören auf, so fleißig zu spenden.«

»Unwahrscheinlich«, murmelte ich genervt und warf einen Blick auf das Paket. Ich hatte die ganze Woche durchgearbeitet, selbst am Ruhetag, und keine sichtbaren Fortschritte erzielt. Und jetzt kam nochmehr Krempel dazu.

Aber was sollte ich machen. Schließlich hatte ich mir die Arbeit selbst aufgeladen.

»Lass es mich gleich fotografieren«, sagte ich und zog, während Onkel Earl das Paket öffnete, mein Handy aus der Hosentasche. »Für den Katalog.«

»Alles klar, Karotte.«

Er hob mehrere in Zeitungspapier eingewickelte Päckchen aus dem Karton und legte sie auf den Tresen. »Von meinem alten Freund Woody«, erklärte er. »Er hat sich auf Nachlassverkäufe spezialisiert und schickt mir, was er dort so findet. Ich mag seine Sachen, weil er meistens die Herkunft mit angibt.«

Woodys Geschenke waren, gelinde gesagt, sehr abwechslungsreich. Das erste Päckchen enthielt die Beinknochen eines Soayschafs. Jeder einzelne war kaum länger als meine Hand. »Soays sind winzig«, sagte Onkel Earl. »Die reichen dir ungefähr bis ans Knie.« Als nächstes packte er zwei grob geschnitzte Holzvögel aus. Die Schnäbel waren weit geöffnet, darin zappelte ein Holzfisch. Es folgten ein Luchsschädel – »Schädel können wir immer gebrauchen!« –, eine leere Kladde aus getrockneten Bananenblättern sowie eine Frauenmaske aus Fischhaut.

»Oh, Fischhaut«, murmelte Onkel Earl besorgt. »Die muss unbedingt in eine Vitrine, bevor Beauregard sie entdeckt.« Beauregard war der neue Kater im Wundermuseum, ein Riesenvieh mit getigertem Fell und faustgroßem Schädel. Als ich meine Umzugskisten ausgepackt hatte, war er kurz vorbeigekommen, um meinem Schienbein eine Kopfnuss zu verpassen und dann wieder zu verschwinden. Beau war fantastisch darin, die Mäuse zu fangen, die sonst unsere Präparate angeknabbert hätten. Seine Katzenpersönlichkeit würde ich als gutmütigen Dschingis Khan beschreiben.

Der letzte Gegenstand war diagonal in den Karton geklemmt worden. Eine Holzschnitzerei, etwa so lang wie mein Unterarm. Onkel Earl wickelte sie auf dem Tresen aus, zerknüllte das Zeitungspapier und musterte sie andächtig.

»Puh«, sagte ich. »Die ist echt gruselig.«

Er las die Karte vor, die mit dem Paket gekommen war: »Geschnitztes Bildnis eines Leichenotters, Donautal, circa 1900.«

»Leichenotter?«

»Tja, das hat Woody geschrieben …« Onkel Earl rutschte von seinem Hocker herunter und ging sogar um den Tresen herum, um die Skulptur von beiden Seiten zu betrachten. »Was für ein seltsames Stück.«

Die Schnitzerei war recht grob, das Motiv aber leicht zu deuten. Auf der einen Seite war ein Otter mit erhobenem Kopf und herausgestrecktem Bauch zu sehen. Der Schädel wirkte ungewöhnlich breit und der Gesichtsausdruck überhaupt nicht otterhaft, doch die angezogenen Pfoten und der lange Schwanz waren unverkennbar.

Die andere Seite zeigte einen Leichnam mit verschränkten Armen und einem Leichentuch, das den Großteil der Figur bedeckte. Die länglichen, mit dunkler Farbe oder jahrealtem Schmutz gefüllten Einkerbungen deuteten fest gewickelten Stoff an. Der Kopf der Leiche stand unnatürlich ab, als wäre ihr Genick gebrochen; der Winkel stimmte perfekt mit dem Otter auf der Rückseite überein.

»Das ist ja schrecklich.«

»Ja, schon ein bisschen seltsam.« Aus dem Mund eines Mannes, der ein T-Shirt mit der Aufschrift BIGFOOT LEBT!!! trug, sollte das wirklich etwas heißen. Onkel Earl drehte die Figur ein paarmal hin und her, die Rillen im Holz schienen sich unter dem Kunstlicht zu winden. Beauregard schlich sich an und beäugte gierig die Fischhaut.

»In der Waschbärenvitrine wäre noch Platz«, überlegte Onkel Earl laut. »Die Maske kommt zu den maskierten Gaunern.«

»Und die Skulptur?«

»Gehört wohl neben den Riesenotter.« Er fischte seinen Schlüsselbund hervor. »Übernimmst du das, Karotte?«

Ich nahm die Maske, die Schnitzerei und die Schlüssel an mich und ging nach oben. Beau folgte mir und tat so, als wäre er an mir als Person interessiert und nicht an dem köstlich riechenden Kunstobjekt auf meinem Arm.

Es gab mindestens drei Waschbärenvitrinen, also wählte ich die am wenigsten überfüllte. Waschbären hatten wir genug, aber der Riesenotter war der ganze Stolz des Wundermuseums.

Amazonische Riesenotter werden fast zwei Meter lang und wiegen bis zu vierzig Kilo. Sie sind wirklich groß, sogar größer als Vielfraße. Die Ureinwohner nennen sie Wasserjaguare.

Aber mit seiner Länge von zweieinhalb Metern war unser Otter selbst nach diesen Maßstäben ein Ungeheuer, und Gott allein weiß, wie viel er zu Lebzeiten gewogen hatte.

Außerdem sind Riesenotter vom Aussterben bedroht. Unser Exemplar war die Spende eines alten Großwildjägers, der bis vor Kurzem im örtlichen Seniorenheim gelebt hatte. Seine Kinder fanden die Großwildjagd abscheulich – in dem Punkt musste ich ihnen zustimmen –, aber verkaufen konnte er seine Sammlung auch nicht, weil er keine Zertifikate besaß und nicht beweisen konnte, dass der Besitz seiner präparierten, vom Aussterben bedrohten Tiere einmal legal gewesen war. Einen Käufer hätte er höchstens auf dem Schwarzmarkt gefunden. Und so hatte der alte Kerl in seiner kleinen Wohnung zwischen ausgestopften Schädeln und Köpfen gesessen und die ganze Zeit gewusst, dass seine Kinder all diese Tiere nach seinem Tod entsorgen würden.

»Es war wirklich traurig«, hatte Onkel Earl mir bei einem meiner Besuche erzählt. »Er hat mit den Tierköpfen gesprochen, als wären sie seine Freunde, und mich gebeten, sie vor dem Müll zu bewahren. Er hat seine komplette Sammlung an das Museum gespendet. Ich musste ihm versprechen, gut darauf aufzupassen.«

Und so kam es dann auch. Das Gnu hängt an der Wand hinter der Kasse, die Kudus, Buntböcke und all die anderen Tiere sind überall im Museum verteilt. Und dann gibt es natürlich noch den Otter.

Ich war und bin gegen die Großwildjagd, aber die Vorstellung, wie der einsame Mann in seinem Zimmer saß und mit seinen Tierschädeln sprach, war so traurig, dass ich nur wenig Empörung aufbringen konnte. Wenn die Jagd eine Sünde war, hatte er offensichtlich dafür gebüßt. Ehrlich gesagt erinnerte mich die Geschichte ein bisschen an das Märchen von der Gänsemagd, die jeden Tag mit einem an die Wand genagelten Pferdekopf spricht. An einen finsteren Zauber, der einem unter die Haut geht.

Eigentlich hatte Onkel Earl wenig von einer Märchenfee, dann wiederum hatte er ein Zimmer für mich herbeigezaubert; daher passte der Vergleich vielleicht doch.

Mit der Zeit hatten viele Präparate einen Spitznamen bekommen, nicht nur Prinz. »Häng Bob einfach vor das Loch.« »Schau mal, ob Tusky da reinpasst.« »Kannst du heute Korkis Hörner abstauben?« Bob ist das Gnu, Tusky ein Wildschwein. Weil die Hörner des männlichen Kudus wie Korkenzieher aussehen, nennen wir ihn Korki.

Der Otter hat keinen Spitznamen. Er ist einfach nur der Otter, das Kronjuwel der Ausstellung.

Ich setzte die Maske zu den Waschbären, was Beau gar nicht gefiel, und ging dann weiter zum Otter. Seine feuchten, schwarzen Augen starrten an mir vorbei. Sein Maul war geöffnet, sodass man die großen Eckzähne sehen konnte. Weder lächelte er, noch fletschte er die Zähne; sondern zeigte einfach nur sein Gebiss.

Ich nickte dem Otter respektvoll zu und sah mich nach einem Platz für die Skulptur um. Auf einem Wandregal standen ein paar kitschige Porzellanwindmühlen. Ich tauschte sie gegen die Holzfigur des Leichenotters aus und lief dann auf der Suche nach einem neuen Zuhause für die Windmühlen durch den Raum. Schließlich fand ich eine Lücke in dem Regal unter den Fingerhüten aus aller Welt und befand die Stelle für geeignet.

Meine Hände fühlten sich irgendwie fettig an. Sofort fürchtete ich, die Otterschnitzerei könnte einen giftigen Film hinterlassen haben, aber dem plötzlichen Eifer nach zu urteilen, mit dem Beau meine Finger beschnüffelte, handelte es sich wahrscheinlich um Fischhautspuren.

Ich wäre noch länger beim Otter geblieben, hörte aber, wie im Erdgeschoss jemand nach einem bestimmten T-Shirt in XL fragte. Also ging ich nach hinten ins Lager, um Onkel Earl den Weg zu ersparen.

*

Meine dritte Woche im Wundermuseum hatte gerade begonnen, als Onkel Earl eines Morgens nicht zur Arbeit erschien.

Er rief an, noch bevor ich mir Sorgen machen konnte.

»Hi, Onkel Earl.«

»Karotte? Ich bin’s, dein Onkel.«

Ich schloss die Augen. Seine Stimme klang leiser als sonst; jetzt war nicht der richtige Zeitpunkt, um ihm zu erklären, wie das mit der Anruferkennung funktionierte. »Ist alles in Ordnung?«

»Nun, ich fürchte, meinem Knie geht es nicht so gut. Ich kann nur schlecht laufen. Würdest du heute die Besucher empfangen?«

Ich versprach, mich um das Museum zu kümmern, damit er im Bett bleiben und sein Knie schonen konnte. Außerdem bestand ich darauf, dass er seine Ärztin anrief.

»Du bist ein Engel, Karotte. Gott muss dich geschickt haben, um nach mir zu sehen.«

Ich verkniff mir den Kommentar, dass Gott mir statt der Scheidungspapiere auch einfach eine E-Mail hätte senden können. Bevor ich auflegte, ließ ich mir von Onkel Earl versprechen, dass er sich ausruhen würde.

Das Wundermuseum allein zu betreiben war nicht viel anstrengender, als Onkel Earls Aushilfe zu sein. Statt herumzulaufen und Dinge zu katalogisieren, saß ich vorn am Eingang und plauderte mit den Touristen. Wenn gerade nichts los war, arbeitete ich an meinem neuesten Auftrag. Ein Kunde wünschte sich ein Firmenlogo mit allen möglichen Elementen, darunter auch eine Feder, weil – kein Witz – der Mädchenname seiner Mutter Featherstone lautete (Sie hatte immer an ihn geglaubt).

Was tut man nicht alles für Geld.

Onkel Earl war am nächsten Morgen zurück, aber zwei Tage später fiel er abermals aus. Am Montag fuhr ich ihn dann persönlich zur Arztpraxis.

Nach einer Weile kam er mit finsterer Miene wieder herausgehumpelt. »Die wollen mich operieren«, sagte er. »So bald wie möglich. Nicht am Rücken, sondern an den Knien. Sie haben gesagt, ich laufe so komisch, weil beide kaputt sind, und in der Folge renke ich mir immer wieder den Rücken aus.«

»Autsch. Okay.«

»Ich müsste wochenlang das Bett hüten, Karotte. Ich kann nicht verlangen, dass du dich die ganze Zeit um das Museum kümmerst.«

»Doch, kannst du. Ruf Mama an. Sie wird dich pflegen, bis du dich erholt hast, und ich übernehme das Museum.«

Eine Woche später kam meine Mutter vorbei, um Onkel Earl nach Charlotte zu fahren. Als wir uns zum Abschied umarmten, sagte ich ihm, dass er sich jetzt auf seine Gesundheit konzentrieren solle und dass ich mich um alles kümmern würde. Er wollte mir gerade zum vierten Mal erklären, wie man die Stromrechnung bezahlt, als meine Mutter mir einen liebevoll-genervten Blick zuwarf, ihn unterbrach und endlich ins Auto scheuchte.

»Ich weiß, du schaffst das, Karotte«, rief er durchs geöffnete Beifahrerfenster. »Ruf mich an, wenn es ein Problem gibt. Gott segne dich!«

Ich glaubte immer noch nicht an Onkel Earls Gott, aber Onkel Earl glaubte an ihn, und das war die Hauptsache. Ich drückte seine Hand, dann startete meine Mutter den Motor und fuhr los.

Ich winkte ihnen nach, ging ins Museum zurück und drehte das Türschild auf Geöffnet. Die Augen der ausgestopften Tiere leuchteten im Tageslicht und der Sonnenblumenkernpapst strahlte wohlwollend auf mich nieder.

Heute vor einem Monat war ich ins Wundermuseum eingezogen.

4

Alles lief bestens, zumindest in den ersten Tagen. Es gab die üblichen Probleme – Onkel Earl hatte zwar die Stromrechnung erwähnt, nicht aber die Wasserrechnung, und den Bezahlvorgang auszuknobeln, kostete mich fast eine Stunde. Anschließend benötigte das Kassensystem ein Update, was die Kasse für zwei Stunden außer Betrieb setzte, und mich zwang, alle Quittungen für T-Shirts und Kaffeebecher per Hand auszustellen. Nachdem ich das neueste Update für die Museumswebseite heruntergeladen hatte, funktionierten die Links nicht mehr, also musste ich jeden einzeln aktualisieren. Außerdem leckte Beau so lange an der linken Hinterpfote des Grizzlybären, bis er sich übergeben musste, denn anscheinend wurden die alten Tierpräparate durch magenunfreundliche Chemikalien konserviert. Es war wohl seine Rache dafür, dass er die Fischhaut nicht fressen durfte.

Zur ersten großen Krise kam es am Donnerstag nach Onkel Earls Abreise, als ich bei meinem abendlichen Rundgang ein Loch in der Trockenbauwand des Otterzimmers entdeckte.

Es war schmal, etwa einen halben Meter breit und hatte einen brüchigen Rand. Anscheinend hatte irgendein Tourist seinen Ellenbogen in die Wand gerammt. Niemand war gekommen, um den Schaden zu melden oder sich zu entschuldigen.

Ich fluchte leise. Kaum war Onkel Earl weg, kam irgendein Idiot daher und machte etwas kaputt.

»Besser die Wand als der Otter«, murmelte ich. Das Loch befand sich in der Außenmauer des Museums, und das Regalbrett, das eigentlich an der Stelle hängen sollte, war heruntergefallen. Ich konnte mich nicht mehr erinnern, was darauf gestanden hatte – die Porzellanwindmühlen? Ich sah keine Scherben auf dem Boden. Vielleicht hatte der Übeltäter sie vor seiner Flucht irgendwohin geschoben.

Während ich das Loch begutachtete, fiel mir auf, dass ich nicht wusste, wie sich so ein Schaden beheben ließ. Mit Nagellöchern, Kratzern und ähnlichen kleinen Ausbesserungen wurde ich fertig, aber das hier war etwas anderes. Um aufwendigere Reparaturen hatte sich immer mein Ex-Mann gekümmert. Größere Geräte als ein Akkuschrauber jagten mir Angst ein.

Ich ging nach nebenan ins Café und recherchierte im Internet, wie man Trockenbauwände flickt.

Okay, das stimmt nicht ganz. Ich ging ins Café, checkte verschiedene soziale Medien, stritt mit anderen Nutzern über ein bestimmtes Fanfic-Pärchen, und dann recherchierte ich, wie man Trockenbauwände flickt.