12,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: cbt

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

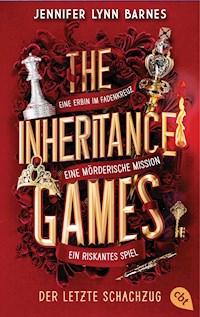

- Serie: Die THE-INHERITANCE-GAMES-Reihe

- Sprache: Deutsch

Eine Erbin im Fadenkreuz – Eine mörderische Mission – Ein riskantes Spiel

Das einzige, was die 17-jährige Avery von ihrem Milliardenerbe trennt, sind noch einige Wochen, die sie im Hause der Hawthornes überstehen muss. Aber Paparazzi folgen ihr auf Schritt und Tritt. Und tödliche Gefahren lauern hinter jeder Ecke. Ihre einzige Stütze sind dabei die Hawthorne-Brüder, deren Leben inzwischen mit dem ihren unauflöslich verbunden sind. Doch als der Moment naht, der Avery zum reichsten Teenager der Welt machen wird, taucht ein unerwarteter Besucher auf, der ihre Hilfe braucht – und dessen Anwesenheit in Hawthorne House alles ändern könnte. Avery und die Hawthorne-Brüder werden in ein letztes, gefährliches Spiel verwickelt, von einem unbekannten und mächtigen Gegenspieler. Avery muss dabei als Einsatz ihr Erbe, ihr Leben und ihre Liebe riskieren ...

Das grandiose Finale der atemberaubenden New-York-Times-Bestsellerserie.

Die »Inheritance Games«-Reihe:

Inheritance Games (Band 1)

Inheritance Games – Das Spiel geht weiter (Band 2)

Inheritance Games – Der letzte Schachzug (Band 3)

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 486

Veröffentlichungsjahr: 2022

Sammlungen

Ähnliche

Jennifer Lynn Barnes

THE

INHERITANCE

GAMES

DER LETZTE SCHACHZUG

Aus dem Amerikanischen

von Ivana Marinović

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.

FÜR WILLIAM

Erstmals als cbt Taschenbuch November 2022

© 2022 Jennifer Lynn Barnes

Die Originalausgabe erschien 2022 unter dem Titel »The Final Gambit« bei Little, Brown and Company, einem Verlag der Verlagsgruppe Hachette, New York

© 2022 für die deutschsprachige Ausgabe

cbj Kinder- und Jugendbuchverlag

in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München

Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten

Übersetzung: Ivana Marinović

Lektorat: Katja Hildebrandt

Covergestaltung: Carolin Liepins, München, unter Verwendung des Originalumschlags: © 2022 Hachette Book Group, Inc.,

Illustration © Katt Phatt, Gestaltung: © Karina Granda

MP · Herstellung: AW

Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling

ISBN 978-3-641-29416-8V003

www.cbj-verlag.de

KAPITEL 1

Wir müssen über deinen achtzehnten Geburtstag sprechen.« Alisas Worte hallten durch die größte der fünf Bibliotheken von Hawthorne House. Deckenhohe Regale erstreckten sich über zwei Etagen und umgaben uns mit ledergebundenen Bänden und Erstausgaben – viele davon unbezahlbar und jedes einzelne Buch eine bleibende Erinnerung an den Mann, der diesen Raum geschaffen hatte.

Dieses Haus.

Diese Dynastie.

Ich konnte mir beinahe vorstellen, wie der Geist von Tobias Hawthorne mich beobachtete, als ich mich hinkniete und mit der Hand über die Mahagonibodendielen fuhr, wobei meine Finger sie nach Unebenheiten an den Rändern abtasteten.

Da ich keine fand, stand ich auf und gab Alisa eine Antwort: »Ach ja? Müssen wir wirklich?«

»Rein juristisch?« Die Respekt einflößende Alisa Ortega hob eine Augenbraue. »Ja. Du magst zwar bereits mündig sein, aber was die an dein Erbe geknüpften Bedingungen betrifft …«

»… ändert sich nichts, wenn ich achtzehn werde«, kam ich ihr zuvor, den Satz zu beenden, während ich den Raum schon auf meinen nächsten Zug hin musterte. »Ich sehe nichts von dem Erbe, bevor ich nicht ein volles Jahr auf Hawthorne House gelebt habe.«

Ich kannte meine Anwältin gut genug, um zu wissen, worüber sie sich eigentlich unterhalten wollte. Mein Geburtstag war am achtzehnten Oktober. In der ersten Novemberwoche würde ich die Jahresmarke knacken und damit zur reichsten Teenagerin auf dem Planeten werden. Bis dahin hatte ich jedoch andere Dinge, auf die ich mich konzentrieren musste.

Es galt, eine Wette zu gewinnen. Einen Hawthorne zu schlagen.

»Wie dem auch sei …« Alisa ließ sich ungefähr so leicht vom Kurs abbringen wie ein Hochgeschwindigkeitszug. »Da dein Geburtstag näher rückt, gibt es einige Dinge zu besprechen.«

Ich schnaubte. »Sechsundvierzig Milliarden Dinge, ja?«

Alisa bedachte mich mit einem entnervten Blick, doch meine Aufmerksamkeit galt meiner Mission. Hawthorne House strotzte nur so von Geheimgängen. Und Jameson hatte mit mir gewettet, dass ich es nicht schaffen würde, sie alle zu finden. Den riesigen Baumstumpf inspizierend, der in der Mitte der runden Bibliothek als Schreibtisch diente, griff ich in die Innenseite meines Stiefels und zog ein kleines Messer aus der Scheide, um einen scheinbar natürlichen Riss in der Holzoberfläche zu überprüfen.

Ich hatte auf die harte Tour gelernt, dass ich es mir nicht leisten konnte, unbewaffnet irgendwo hinzugehen.

»Depri-Check!« Mit diesem Ruf streckte Xander-Ich-bin-eine-wandelnde-Rube-Goldberg-Maschine-Hawthorne den Kopf in die Bibliothek. »Avery, auf einer Skala von eins bis zehn – wie sehr, erstens: benötigst du momentan eine Ablenkung und zweitens: hängst du an deinen Augenbrauen?«

Jameson befand sich gerade am anderen Ende der Welt, und Grayson hatte kein einziges Mal angerufen, seit er zum Studium nach Harvard gezogen war. Xander, mein selbst erklärter BHFF – Best Hawthorne Friend Forever –, betrachtete es daher als seine heilige Pflicht, in der Abwesenheit seiner älteren Brüder für mein geistiges Wohl zu sorgen.

»Eins«, antwortete ich. »Und zehn.«

Xander machte eine kleine Verbeugung. »Dann adieu, Verehrteste.« Und zack, war er wieder weg.

So wie ich ihn kannte, würde in den nächsten zehn Minuten irgendwo im Haus was explodieren.

Während ich mich zu Alisa umdrehte, nahm ich den Rest des kreisrunden Raumes in Augenschein: die scheinbar endlosen Regale, die schmiedeeisernen Wendeltreppen, die nach oben führten. »Sag einfach, weswegen du gekommen bist, Alisa.«

»Ja, Lee-Lee«, ertönte da eine gedehnte, tiefe Stimme aus dem Flur, »klär uns doch auf.« Nash Hawthorne bezog in der Tür Stellung, den texanischen Cowboyhut – sein Markenzeichen – tief in die Stirn geschoben.

»Nash.« Alisa trug ihren Hosenanzug wie eine Rüstung. »Das betrifft dich nicht.«

Nash lehnte sich gegen den Türrahmen und kreuzte gemächlich den rechten Fuß über den linken Knöchel. »Wenn die Kleine sagt, dass ich gehen soll, gehe ich.« Nash traute Alisa nicht über den Weg – zumindest was mich betraf. Und das schon seit Monaten nicht mehr.

»Ich komm schon klar, Nash«, beruhigte ich ihn. »Du kannst gehen.«

»Ja, das kann ich wohl.« Nash machte keine Anstalten, sich vom Türrahmen zu lösen. Er war der Älteste der vier Hawthorne-Brüder und daran gewöhnt, die anderen drei zu beaufsichtigen. Im vergangenen Jahr hatte er diese Angewohnheit auf mich ausgeweitet. Abgesehen davon hatten er und meine Schwester Libby seit Monaten »nichts miteinander laufen«. Schon klar.

»Steht heute Abend nicht ein Nicht-Date an?«, fragte ich. »Und bedeutet das nicht, dass du irgendwo sein müsstest?«

»Ich verwette meinen Hut«, sagte er, wobei er träge auf den Fersen kehrtmachte, um davonzuschlendern, »dass sie mit dir über die Einrichtung einer Treuhänderschaft reden will.«

Ich wartete, bis Nash außer Hörweite war, bevor ich mich an Alisa wandte. »Eine Treuhänderschaft?«

»Ich möchte nur, dass du dir über alle deine Optionen im Klaren bist«, umging Alisa eine konkrete Antwort mit anwaltlicher Leichtigkeit. »Ich werde dir die Unterlagen zusammenstellen, damit du dir ein Bild machen kannst. Aber nun – bezüglich deines Geburtstags wäre da noch die Sache mit der Party.«

»Keine Party«, erwiderte ich wie aus der Pistole geschossen. Auf gar keinen Fall wollte ich aus meinem Geburtstag ein schlagzeilenträchtiges, hashtags-hagelndes Event machen.

»Hast du eine Lieblingsband? Oder einen Sänger? Wir werden Live-Unterhaltung brauchen.«

Ich spürte, wie sich meine Augen zu Schlitzen verengten. »Keine Party, Alisa.«

»Gibt es irgendwen, den du gerne auf der Gästeliste hättest?« Mit »irgendwen« meinte sie keineswegs Leute, die ich kannte, sondern Promis, Milliardäre, Salonlöwen, Adelige …

»Keine Gästeliste«, sagte ich, »weil ich keine Party haben werde.«

»Du solltest dir wirklich Gedanken um die Außenwirkung machen …«, begann Alisa, doch ich schaltete ab. Ich wusste, was sie gleich sagen würde. Sie hatte es mir seit nunmehr fast elf Monaten eingetrichtert: Die Leute lieben Aschenputtel-Storys.

Tja, dieses Aschenputtel hatte eine Wette laufen. Ich musterte die Wendeltreppen. Drei drehten sich gegen den Uhrzeigersinn. Aber die vierte … Ich ging darauf zu, erklomm die Stufen eine nach der anderen. Auf dem Absatz zur zweiten Etage fuhr ich mit den Fingern über die Unterseite des Regals gegenüber der Treppe. Ein Riegel. Ich löste ihn und das gesamte gerundete Regalelement schob sich in einem Bogen nach hinten zurück.

Nummer zwölf. Ich grinste verschlagen. Nimm das, Jameson Winchester Hawthorne.

»Keine Party!«, rief ich noch einmal zu Alisa runter. Dann verschwand ich in der Wand.

KAPITEL 2

An jenem Abend schlüpfte ich zufrieden ins Bett, die Laken aus ägyptischer Baumwolle kühl und glatt an meiner Haut. Während ich auf Jamesons Anruf wartete, wanderte meine Hand zum Nachtschränkchen, auf dem eine kleine bronzene Anstecknadel in Form eines Schlüssels lag.

»Links oder rechts?« Jameson hält mir zwei Fäuste hin. Ich tippe auf seine Rechte, und er streckt seine Finger, um mir einen leeren Handteller zu präsentieren. Ich versuche es mit der Linken – das Gleiche. Dann schließt er meine Finger zu einer Faust. Ich öffne sie, und da, in meiner Handfläche, liegt die Anstecknadel.

»Du hast das mit den Schlüsseln damals schneller gelöst als irgendeiner von uns«, ruft mir Xander in Erinnerung. »Es war höchste Zeit hierfür!«

»Sorry, Kleines«, meint Nash. »Es sind jetzt sechs Monate. Du bist nun eine von uns.«

Grayson sagt nichts, aber als ich ungeschickt den Anstecker befestigen will und er mir dabei aus den Fingern rutscht, fängt Grayson ihn auf, bevor er auf dem Boden aufkommen kann.

Diese Erinnerung wollte sogleich in eine andere übergehen – Grayson, ich, der Weinkeller –, aber ich ließ es nicht zu. In den vergangenen Monaten hatte ich meine eigenen Methoden der Ablenkung entwickelt. Ich schnappte mir mein Handy, begab mich auf eine Crowdfunding-Seite und suchte nach Arztrechnungen und Miete. Das Hawthorn’sche Vermögen würde zwar erst in sechs Wochen mir gehören, aber die Anwälte bei McNamara, Ortega & Jones hatten bereits dafür gesorgt, dass ich über eine Kreditkarte verfügte, die praktisch kein Limit hatte.

Als Spender anonym bleiben. Wieder und wieder klickte ich dieses Kästchen an. Als mein Handy endlich klingelte, lehnte ich mich zurück und ging ran. »Hallo.«

»Ich brauche ein Anagramm des Wortes ELITEN.« Jamesons Stimme surrte nur so von Energie.

»Nein, brauchst du nicht.« Ich rollte mich auf die Seite. »Wie ist es in der Toskana?«

»In der Wiege der italienischen Renaissance? Der Region der gewundenen Sträßchen, wo sich der Morgennebel in der Ferne über die Hügel und Täler wälzt und die Wälder nur so strotzen von rotgoldenem Laub, sodass es aussieht, als stünde die Welt auf ihre schönste Art in Flammen? Diese Toskana, meinst du?«

»Ja«, murmelte ich. »Diese Toskana.«

»Hab schon Besseres gesehen.«

»Jameson!«

»Wovon soll ich dir zuerst erzählen, Erbin – von Siena, Florenz oder den Weinbergen?«

Ich wollte alles hören, aber es gab auch einen Grund, warum Jameson sein freies Jahr vor dem Studium zum Reisen nutzte. »Erzähl mir von der Villa.« Hast du irgendwas gefunden?

»Deine toskanische Villa wurde im siebzehnten Jahrhundert erbaut. Angeblich war es mal ein Gehöft, sieht aber eher aus wie ein Schloss und ist von einem Hunderte Hektar umfassenden Olivenhain umgeben. Es gibt einen Pool, einen Pizzaholzofen und einen riesigen gemauerten Kamin, der ursprünglich zu dem Haus gehört.«

Ich konnte es mir vorstellen. Lebhaft … und das nicht nur, weil ich einen Ordner mit Fotos davon hatte. »Und als du den Kamin untersucht hast?« Ich musste gar nicht erst fragen, ob er ihn untersucht hatte.

»Da habe ich was gefunden.«

Ich setzte mich auf, wobei mir das Haar über den Rücken fiel. »Einen Hinweis?«

»Wahrscheinlich«, erwiderte Jameson. »Aber zu welchem Rätsel?«

Mein gesamter Körper war wie elektrisiert. »Wenn du es mir nicht verrätst, mach ich dich fertig, Hawthorne.«

»Und ich würde es mehr als nur genießen, von dir fertiggemacht zu werden.« Meine verräterischen Lippen drohten zu lächeln. Als Jameson mir meine Antwort gab, schmeckte sie schon fast nach Sieg: »Ich fand einen dreieckigen Spiegel.«

Und schon fing mein Hirn an, sich zu überschlagen. Tobias Hawthorne hatte seine vier Enkelsöhne mit Rätseln, Knobeleien und Spielen großgezogen. Der Spiegel war wahrscheinlich ein Hinweis, aber Jameson hatte recht: Nichts daran verriet, zu welchem Spiel er gehören sollte. Jedenfalls war es nicht das, weswegen Jameson suchend die Welt bereiste.

»Wir werden schon noch herausfinden, was es mit der Scheibe auf sich hat.« Jameson konnte praktisch meine Gedanken lesen. »Die Welt ist das Spielbrett, Erbin. Wir müssen einfach weiterwürfeln.«

Vielleicht, aber dieses Mal folgten wir keiner konkreten Spur und spielten auch keines der Spiele des alten Herrn. Wir tappten im Dunkeln, in der Hoffnung, dass es da draußen Antworten geben könnte – Antworten, die uns verraten würden, warum eine kleine münzartige Scheibe mit neun eingravierten konzentrischen Kreisen ein Vermögen wert war.

Warum Tobias Hawthornes namensgleicher und einziger Sohn diese Scheibe meiner Mutter hinterlassen hatte.

Warum Toby sie mir sofort wieder abgenommen hatte, bevor er spurlos untergetaucht war, um sich weiter tot zu stellen.

Toby und diese Scheibe waren meine letzte Verbindung zu meiner Mutter und beide waren verschwunden. Es schmerzte, allzu lange darüber nachzudenken. »Ich habe heute übrigens einen Zugang zu den Geheimgängen gefunden«, sagte ich abrupt.

»Oh, wirklich?«, erwiderte Jameson in einem Tonfall, als würde er mit der Hand zu einem Walzer auffordern. »Welchen hast du denn gefunden?«

»Den in der runden Bibliothek.«

Am anderen Ende der Leitung entstand eine kurze, wenn auch unüberhörbare Pause.

Da dämmerte es mir. »Von dem wusstest du gar nichts.« Oh, der Sieg schmeckte so süß. »Willst du, dass ich dir verrate, wo er ist?«, gurrte ich.

»Wenn ich zurück bin«, nuschelte Jameson, »werde ich ihn selber finden.«

Ich hatte keine Ahnung, wann er zurück sein würde, aber bald schon würde mein Jahr auf Hawthorne House vorbei sein. Ich würde frei sein. Ich könnte überallhin gehen, sonst was tun … alles tun.

»Wohin fährst du als Nächstes?«, fragte ich Jameson. Wenn ich zuließ, dass ich zu sehr über alles nachdachte, würde ich darin versinken – in einem Strudel aus Wünschen, Sehnen und Glauben, dass wir alles haben könnten.

»Santorin«, antwortete Jameson. »Aber sag nur ein Wort, Erbin, und …«

»Zieh weiter. Such weiter.« Meine Stimme wurde heiser. »Erzähl mir weiterhin alles.«

»Alles?«, wiederholte Jameson in einem rauen, tiefen Tonfall, bei dem ich daran denken musste, was wir zwei tun könnten, wenn ich dort bei ihm wäre.

Ich drehte mich auf den Bauch. »Das Anagramm, das du suchtest? Es lautet TEILEN.«

KAPITEL 3

Die Wochen vergingen in einem Nebel aus Benefiz-Galas, Schulklausuren, nächtlichen Telefonaten mit Jameson und viel zu viel Zeit, in der ich mich fragte, ob Grayson jemals an sein verdammtes Handy gehen würde.

Konzentriere dich. Ich schob alles aus meinem Kopf und zielte. Während ich am Lauf der Pistole entlangblickte, atmete ich ruhig ein und aus … und drückte ab. Dann gleich noch einmal. Und noch einmal.

Das Hawthorn’sche Anwesen verfügte über wirklich alles, einschließlich eines eigenen Schießstands. Ich war keine Waffennärrin. Das hier entsprach nicht meiner Vorstellung von Spaß. Aber genauso wenig mochte ich es, völlig schutzlos zu sein. Ich zwang mich, den Kiefer zu lockern, senkte die Waffe und nahm meinen Gehörschutz ab.

Nash inspizierte die Zielscheibe. »Nette Trefferquote, Kleines.«

Theoretisch würde ich niemals eine Knarre brauchen – genauso wenig wie das Messer in meinem Stiefel. Theoretisch war das Anwesen komplett abgeriegelt, und wenn ich mich in die Außenwelt begab, würde ich immer bewaffnete Security bei mir haben. Doch seit ich in Tobias Hawthornes Testament bedacht worden war, hatte man bereits auf mich geschossen, mich beinahe in die Luft gejagt und mich gekidnappt. Theorien hatten die Albträume nicht fernhalten können.

Nash, der mir beibrachte, mich zur Wehr zu setzen, schon. »Hat deine Anwältin dir schon den Treuhand-Papierkram gebracht?«, erkundigte er sich beiläufig.

Meine Anwältin war seine Ex und er kannte sie viel zu gut. »Vielleicht«, erwiderte ich, wobei Alisas Erklärung mir in den Ohren nachhallte. Für gewöhnlich gäbe es bei einer Erbin deines Alters gewisse Sicherheitsvorkehrungen. Da Mr Hawthorne es nicht für nötig hielt, diese zu treffen, ist das eine Option, die du selbst in Betracht ziehen solltest. Laut Alisa würde es, wenn ich das Geld in eine Treuhand überantwortete, einen Treuhänder geben, der zuständig dafür wäre, das Vermögen in meinem Namen sicher zu verwahren und zu vermehren. Alisa und die anderen Anwälte in der Kanzlei McNamara, Ortega & Jones wären selbstverständlich gewillt, diese Aufgabe zu übernehmen, mit der Übereinkunft, dass man mir nichts verwehren würde, was ich verlangte. Eine widerrufbare Treuhänderschaft würde lediglich den Druck auf dich minimieren, bis du bereit bist, die Zügel selbst in die Hand zu nehmen.

»Bitte erinnere mich doch noch mal«, sagte Nash und beugte sich vor, um mir in die Augen zu schauen. »Wie lautet gleich unsere Regel in Sachen schmutzig kämpfen?«

Er war nicht annähernd so subtil, wie er meinte, wenn es um Alisa Ortega ging, aber ich beantwortete die Frage trotzdem: »So etwas wie schmutzig kämpfen gibt es nicht, wenn du gewinnst.«

KAPITEL 4

Am Morgen meines achtzehnten Geburtstags – und dem ersten Tag des verlängerten Herbstwochenendes der renommierten Heights Country Day School – wachte ich auf und sah als Erstes ein unbeschreiblich schönes Ballkleid an meiner Tür hängen. Es schimmerte in einem tiefen Mitternachtsgrün, war bodenlang, mit einem eng anliegenden Mieder, das von zig winzigen schwarzen Kristallen mit einem zarten faszinierenden Muster überzogen wurde.

Das Kleid war ein echter Hingucker. Ein Schnapp-nach-Luft-Hingucker.

Es war so eine Robe, die man zu einer schlagzeilenträchtigen, hashtags-hagelnden Abendgala tragen würde. Verdammt, Alisa. Trotz regte sich in mir, als ich auf das Ballkleid zuschritt … bis ich eine Notiz sah, die vom Kleiderbügel baumelte: TRAG MICH, WENN DU DICH TRAUST.

Das war nicht Alisas Handschrift.

Ich fand Jameson am Rande des Black Wood, dem Wald auf dem Hawthorne-Anwesen. Er trug einen weißen Smoking, der seinem Körper viel zu gut passte, und stand allen Ernstes neben einem ausgewachsenen Heißluftballon.

Jameson Winchester Hawthorne. Ich rannte los, als würde das Gewicht der Abendrobe nicht an mir zerren, als hätte ich kein Messer um meinen Oberschenkel geschnallt.

Jameson fing mich auf und unsere Körper stießen zusammen. »Happy Birthday, Erbin.«

Manche Küsse waren sanft und zärtlich – andere waren wie Feuer.

Irgendwann schaffte es die Erkenntnis, dass wir Publikum hatten, bis in mein Hirn durchzudringen. Oren war diskret. Er schaute uns zwar nicht an, aber der Chef meiner Security würde definitiv nicht zulassen, dass ich allein mit Jameson Hawthorne davonflog.

Widerstrebend löste ich mich. »Ein Heißluftballon?«, fragte ich Jameson trocken. »Echt jetzt?«

»Ich sollte dich warnen, Erbin …« Jameson schwang sich auf den Rand des Korbs. »… ich bin gefährlich gut in Geburtstagen.«

Jameson Hawthorne war in so einigem gefährlich gut.

Er hielt mir die Hand hin. Ich ergriff sie und tat gar nicht erst so, als hätte ich mich daran gewöhnt – an das hier, an überhaupt alles, an ihn. Noch in einer Million Jahre würde das Leben, das Tobias Hawthorne mir hinterlassen hatte, mir den Atem rauben.

Jameson warf die Seile ab und entzündete die Flamme.

Wir stiegen auf.

In der Luft blickte ich mit bis zum Hals schlagendem Herzen auf Hawthorne House hinab. »Wie lenkt man das Ding?«, fragte ich Jameson, während alles – bis auf uns zwei und meinen sehr diskreten Bodyguard – kleiner wurde und in die Ferne rückte.

»Gar nicht.« Jamesons Arme schlangen sich um meinen Oberkörper. »Manchmal, Erbin, kann man nichts tun als erkennen, in welche Richtung der Wind weht, und einen Kurs einschlagen.«

Der Ballon war nur der Anfang. Jameson Hawthorne machte nie halbe Sachen.

Ein verborgenes Picknick.

Ein Hubschrauberflug zum Golf von Mexiko.

Eine rasante Flucht vor den Paparazzi.

Stehblues am Strand, barfuß.

Das Meer. Eine Klippe. Eine Wette. Ein Rennen. Eine Mutprobe. An das hier werde ich mich zurückerinnern. Das war mein überwältigendes Gefühl auf dem Helikopterflug nach Hause. Ich werde mich an alles erinnern. Noch Jahre später würde ich es spüren können. Das Gewicht der Abendrobe, den Wind in meinem Gesicht. Den sonnenwarmen Sand auf meiner Haut und die in Schokolade gehüllten Erdbeeren, die auf meiner Zunge schmolzen.

Gegen Sonnenuntergang waren wir fast zu Hause. Es war ein perfekter Tag gewesen. Keine Menschenmengen. Keine Promis. Keine … »Party!«, entfuhr es mir, als der Hubschrauber sich dem Hawthorne-Anwesen näherte und ich den Anblick unter mir sah. Der Formschnittgarten und angrenzende Rasen wurden von Tausenden kleiner Lichter erhellt – und das war noch nicht mal das Schlimmste.

»Wehe, das da unten ist eine Tanzfläche«, sagte ich düster an Jameson gewandt.

Er wendete den Hubschrauber zur Landung, warf den Kopf in den Nacken und lachte. »Und du hast keinen Kommentar zum Riesenrad parat?«

Kein Wunder, dass er mich vom Anwesen hatte wegschaffen müssen. »Du bist ein toter Mann, Hawthorne.«

Jameson schaltete den Motor aus. »Glücklicherweise, Erbin, haben Hawthorne-Männer neun Leben.«

Als wir ausstiegen und auf den Formschnittgarten zugingen, schaute ich zu Oren und kniff die Augen zusammen. »Sie wussten Bescheid«, warf ich ihm vor.

»Womöglich habe ich eine Gästeliste vorgesetzt bekommen, die ich zwecks Zugang zum Anwesen durchleuchten musste.« Die Miene meines Sicherheitschefs war undurchdringlich … bis die Party vollständig in Sicht kam. Da lächelte er beinahe. »Und bei ein paar der Namen auf der Liste habe ich womöglich mein Veto eingelegt.«

Und mit ein paar, so wurde mir einen Moment später klar, meinte er so gut wie alle.

Die Tanzfläche war mit Rosenblüten bestreut und von Lichterketten erleuchtet, die sich kreuz und quer darüberspannten und sanft funkelten wie Glühwürmchen bei Nacht. Ein Streichquartett spielte links von einer Torte, die ich eher bei einer royalen Hochzeit erwartet hätte. Das Riesenrad drehte sich gemächlich in einiger Entfernung. Kellner in Smokings trugen Tabletts mit Champagner und Häppchen umher.

Aber da waren keine Gäste.

»Gefällt’s dir?« Libby erschien neben mir. Sie war gekleidet wie eine Fee aus einem Goth-Märchen und grinste von einem Ohr zum anderen. »Ich wollte ja schwarze Rosenblüten, aber das hier ist auch ganz hübsch.«

»Was ist das?«, hauchte ich.

Meine Schwester stieß ihre Schulter an meine. »Wir nennen es den Introvertierten-Ball.«

»Hier ist aber gar niemand.« Ich konnte spüren, wie ein Grinsen sich über mein eigenes Gesicht ausbreitete.

»Stimmt nicht«, erwiderte Libby gut gelaunt. »Ich bin hier. Nash wollte nichts von dem schicken Essen wissen und hat sich hinter den Grill geklemmt. Mr Laughlin betreibt, unter Mrs Laughlins Aufsicht, das Riesenrad. Thea und Rebecca haben sich zu einem superheimlichen Knutschmoment hinter die Eisskulptur verzogen. Xander bewacht deine Überraschung. Und da sind auch Zara und Nan!«

Ich wollte mich gerade umdrehen, als ich auch schon von einem Gehstock angestupst wurde. Nan, die Urgroßmutter der Hawthorne-Brüder, blickte mich finster an, während Zara, die Tante der Jungs, mich mit strenger Belustigung musterte.

»Du da, Mädchen«, sagte Nan, was mehr oder weniger ihre Version meines Vornamens war. »Dein Dekolleté sieht ganz schön unanständig aus.« Sie wedelte mit ihrem Stock und schnaubte dann. »Gefällt mir.«

»Und mir erst!«, meldete sich eine Stimme zu meiner Linken. »Verfuchst schön siehst du aus. Alles Gute zum Geburtstag.«

»Max?« Ich starrte meine beste Freundin an, dann schaute ich zu Libby.

»Überraschung!«

Jameson neben mir feixte. »Alisa mag womöglich den Eindruck bekommen haben, dass das hier eine viel größere Fete wird …«

War es aber nicht. Da waren nur … wir.

Max warf die Arme um mich. »Frag mich, wie’s am College ist!«

»Wie ist es am College?« Ich war immer noch völlig geflasht.

Max grinste. »Nicht annähernd so unterhaltsam wie der Riesenrad-Springfrosch-Todeskampf.«

»Riesenrad-Springfrosch-Todeskampf?«, wiederholte ich. Das klang verdächtig nach Xander. Ich wusste durchaus, dass die beiden in Kontakt geblieben waren.

»Wer gewinnt?« Jameson neigte den Kopf zur Seite.

Max antwortete, doch bevor ich verarbeiten konnte, was sie sagte, sah ich eine Bewegung im Augenwinkel … oder vielleicht spürte ich sie. Spürte ihn. Komplett in Schwarz gekleidet, seinen Zehntausend-Dollar-Smoking so leger tragend, wie andere Typen ein verlottertes T-Shirt tragen würden, trat Grayson Hawthorne auf die Tanzfläche.

Er ist nach Hause gekommen. Dieser Gedanke kam mit der Erinnerung an das letzte Mal, als ich ihn gesehen hatte: Grayson, völlig gebrochen. Ich an seiner Seite. In der Gegenwart jedoch verweilten Grayson Hawthornes Augen für einen Moment auf meinen, bevor er den Blick über den Rest der Party schweifen ließ.

»Riesenrad-Springfrosch-Todeskampf«, bemerkte er ruhig. »Das endet nie gut.«

KAPITEL 5

Das Erste, was ich sah, als ich am nächsten Morgen aufwachte, war mein Ballkleid, das ausgebreitet über dem Fußende des Bettes lag. Jameson neben mir schlief noch. Ich unterdrückte den Drang, mit meinen Fingerspitzen über die Linie seines Kiefers zu streichen, sanft die Narbe zu berühren, die sich abwärts über seine Brust zog.

Ich hatte ihn ein Dutzend Male gefragt, wie er zu der Narbe gekommen war, und er hatte mir ein Dutzend verschiedener Antworten gegeben. In einigen Versionen war der Schuldige ein zerklüfteter Fels. Dann eine Stange aus Stahl. Eine Windschutzscheibe.

Eines Tages würde ich die wahre Antwort bekommen.

Ich gönnte mir noch einen kleinen Moment neben Jameson, dann schlüpfte ich aus dem Bett, schnappte mir meine Hawthorne-Anstecknadel, zog mich an und ging nach unten.

Grayson saß im Speisezimmer, allein.

»Ich habe nicht damit gerechnet, dass du nach Hause kommst«, sagte ich und setzte mich ihm gegenüber an den Tisch.

»Eigentlich ist es nicht mehr mein Zuhause.« Obwohl er so leise sprach, rauschte Graysons Stimme durch den Raum wie eine einsetzende Flut. »Nicht mehr lange und alles hier wird offiziell dir gehören.« Das war keine Anklage oder Beschwerde. Es war eine Tatsache.

»Das heißt nicht, dass sich irgendwas ändern muss«, erwiderte ich.

»Avery.« Stechend helle Augen blickten in meine. »Das muss es. Du musst.« Bevor ich hierhergekommen war, war Grayson der Anwärter für das Erbe gewesen. Er war ein Experte dafür, was man als solcher machen musste.

Und ich war diejenige, die wusste: Hinter der unerschütterlichen, kontrollierten Fassade war er dabei zusammenzubrechen. Das konnte ich aber nicht sagen – konnte nicht einmal andeuten, dass ich so dachte –, also blieb ich beim gegenwärtigen Thema. »Was, wenn ich das allein nicht schaffe?«, fragte ich.

»Du bist nicht allein.« Graysons Augen verweilten auf mir, bevor er den Blickkontakt sachte, aber entschieden abbrach. »Jedes Jahr an unserem Geburtstag«, sagte er nach einem Moment, »rief der alte Herr uns in sein Arbeitszimmer.«

Das hatte ich schon mal gehört. »Investiere. Kultiviere. Kreiere«, sagte ich. Schon als Kinder hatten die Hawthorne-Brüder jedes Jahr zum Geburtstag zehntausend Dollar erhalten, um sie anzulegen. Zudem bekamen sie die Anweisung, sich eine Fähigkeit oder ein Interesse auszusuchen, das sie kultivieren könnten. Und zu guter Letzt stellte Tobias Hawthorne eine Geburtstagsherausforderung: etwas, das sie erfinden, gestalten, leisten oder erschaffen sollten.

»Investiere – das wirst du schon bald draufhaben. Kultiviere – du solltest etwas aussuchen, das du für dich selbst willst. Keinen Gegenstand und keine Erfahrung, sondern eine Fähigkeit.« Ich wartete darauf, dass Grayson mich fragte, was ich wählen würde, aber das tat er nicht. Stattdessen zog er ein ledergebundenes Büchlein aus der Innentasche seines Jacketts und schob es über den Tisch. »Was deine Geburtstagsherausforderung angeht, wirst du dir einen Plan überlegen müssen.«

Das Leder war weich und in einem tiefen, satten Braun. Die Kanten der Seiten waren nicht ganz glatt, so als wäre das Buch von Hand gebunden worden.

»Als Erstes wirst du deine bestehenden Finanzen in Angriff nehmen, dann von da aus über die Zukunft nachdenken und dir deine Zeit sowie deine finanziellen Verpflichtungen für die nächsten fünf Jahre einteilen.«

Ich öffnete das Buch. Die dicken Seiten in gedecktem Weiß waren leer.

»Schreib alles auf«, wies Grayson mich an. »Dann zerreiß es und schreib es neu. Immer wieder, bis du einen Plan hast, der funktioniert.«

»Du weißt, was du in meiner Position tun würdest.« Ich hätte mein gesamtes Vermögen darauf verwettet, dass er irgendwo sein eigenes Notizbuch – samt Plan – hatte.

Graysons Blick begegnete erneut meinem. »Du bist nicht ich.«

Ich fragte mich, ob es irgendwen in Harvard gab – einen einzigen Menschen –, der ihn auch nur ein Zehntel so gut kannte wie seine Brüder und ich. »Du hast versprochen, du würdest mir helfen.« Die Worte entschlüpften mir, bevor ich sie aufhalten konnte. »Du sagtest, du würdest mir alles beibringen, was ich wissen muss.«

Eigentlich war ich klug genug, Grayson Hawthorne nicht an ein gebrochenes Versprechen zu erinnern. Ich hatte kein Recht, Hilfe von ihm zu verlangen – irgendwas von ihm zu verlangen. Ich war mit Jameson zusammen. Ich liebte Jameson. Und abgesehen davon hatten alle schon sein gesamtes Leben lang viel zu viel von Grayson verlangt.

»Tut mir leid«, schob ich hinterher. »Das ist nicht dein Problem.«

»Hör auf, mich anzuschauen wie einen Gebrochenen«, befahl Grayson barsch.

Du bist nicht gebrochen. Diese Worte hatte ich zu ihm gesagt. Zu dem Zeitpunkt hatte er mir nicht geglaubt. Und heute würde er es auch nicht tun.

»Alisa will, dass ich das Geld in eine Treuhänderschaft gebe«, sagte ich, denn das Mindeste, was ich ihm schuldete, war ein Themenwechsel.

Grayson antwortete mit einer hochgezogenen Augenbraue. »Natürlich will sie das.«

»Ich habe noch zu nichts Ja gesagt.«

Ein leichtes Lächeln zuckte um seine Mundwinkel. »Natürlich hast du das nicht.«

Oren erschien in der Tür, bevor ich etwas erwidern konnte. »Ich habe gerade eben einen Anruf von einem meiner Männer bekommen«, informierte er mich. »Da ist jemand am Tor.«

Ein Alarm schrillte in meinem Kopf los, denn Oren war absolut in der Lage, sich selbst um ungebetene Gäste zu kümmern. Skye Hawthorne? Oder Ricky? Graysons Mutter und mein Versager-Vater befanden sich nicht länger im Gefängnis wegen des Mordanschlags auf mich, den bemerkenswerterweise nicht sie angezettelt hatten. Das bedeutete aber nicht, dass sie keine Bedrohung mehr darstellten.

»Wer ist es?« Graysons Züge wurden messerscharf.

Oren sah mir fest in die Augen, als er die Frage beantwortete. »Sie sagt, ihr Name sei Eve.«

KAPITEL 6

Monatelang hatte ich die Existenz von Toby Hawthornes leiblicher Tochter vor allen außer vor Jameson geheim gehalten. Weil Toby mich darum gebeten hatte – aber eben nicht nur, weil er mich darum gebeten hatte.

»Ich muss mich darum kümmern«, sagte ich mit einer Ruhe, die ich keineswegs verspürte.

»Ich nehme an, meine Unterstützung ist nicht erforderlich?« Graysons Tonfall war kühl, aber ich kannte ihn. Mir war klar, dass er meinen Verzicht auf Hilfe als Beweis dafür auffassen würde, dass ich ihn mit Samthandschuhen anfasste.

Hawthornes zerbrechen nicht, flüsterte seine Stimme in meiner Erinnerung. Vor allem nicht ich.

Ich hatte momentan nicht den Luxus, Grayson Hawthorne davon zu überzeugen, dass er in meinen Augen weder schwach, gebrochen noch beschädigt war. »Ich weiß das Angebot zu schätzen«, erwiderte ich, »aber ich komme zurecht.«

Das Letzte, was Grayson im Augenblick brauchte, war, das Mädchen am Tor zu sehen.

Während Oren mich dorthin fuhr, rasten meine Gedanken. Was tut sie hier? Was will sie? Ich versuchte, mich innerlich vorzubereiten, doch in der Sekunde, als ich Tobys Tochter vor dem Tor stehen sah, schlug mir eine Sturmflut von Emotionen entgegen. Ihr erdbeerblondes Haar wehte in der sanften Brise. Selbst von hinten betrachtet, selbst in dem fadenscheinigen, mit Flecken übersäten weißen Kleid, war dieses Mädchen eine strahlende Erscheinung.

Sie sollte nicht hier sein. Toby war diesbezüglich sehr deutlich gewesen. Mich konnte er nicht mehr vor dem Vermächtnis schützen, das Tobias Hawthorne mir hinterlassen hatte, aber Eve konnte er retten. Vor der Journaille. Vor den Drohungen. Vor dem »vergifteten Baum«, dachte ich, als ich aus dem SUV stieg.

Eve drehte sich um. Sie bewegte sich wie eine Tänzerin, anmutig und unbekümmert zugleich, und in dem Moment, als ihre Augen meinen begegneten, stockte mir der Atem.

Ich hatte gewusst, dass Eve das Ebenbild von Emily Laughlin war.

Ich hatte es gewusst.

Aber sie zu sehen, war, wie einen Tsunami dabei zu beobachten, wie er auf einen zustürzt.

Das Mädchen vor mir hatte Emilys erdbeerblondes Haar, ihre smaragdgrünen Augen. Das gleiche herzförmige Gesicht, die gleichen Lippen und die gleiche Spur zarter Sommersprossen auf der Nase.

Eve zu sehen, würde Grayson umbringen – Jameson würde es womöglich schmerzen, aber Grayson würde es umbringen.

Ich muss sie hier fortschaffen. Dieser Gedanke hämmerte durch meinen Kopf, aber als ich das Tor erreichte, schickten meine Instinkte gleich die nächste Warnung los. Ich musterte die Straße.

»Lasst sie rein«, sagte ich zu Oren. Ich sah keine Paparazzi, aber die Erfahrung hatte mich die Gefahren von Teleskopobjektiven gelehrt, und das Letzte, was Jameson oder Grayson brauchten, war, das Gesicht dieses Mädchens auf sämtlichen Klatschseiten des Internets zu sehen.

Das Tor ging auf. Eve machte einen Schritt auf mich zu. »Du bist Avery.« Sie nahm einen abgehackten Atemzug. »Ich bin …«

»Ich weiß, wer du bist.« Die Worte entfuhren mir harscher als beabsichtigt – und das war exakt der Moment, in dem ich das verkrustete Blut an ihrer Schläfe sah. »Ach du Scheiße.« Ich trat näher. »Bist du okay?«

»Mir geht’s gut.« Eves Finger schlangen sich fest um den Riemen ihres abgewetzten Messenger-Bags. »Toby aber nicht.«

Nein. Alles in mir rebellierte. Meine Mutter hatte Toby geliebt, und er hatte auf mich achtgegeben, nachdem sie gestorben war. Es muss ihm gut gehen. Mein Atem stockte mir in der Brust, während ich uns von Oren hinter den SUV geleiten ließ – fort von neugierigen Blicken und Ohren.

»Was ist mit Toby passiert?«, fragte ich drängend.

Eve presste die Lippen zusammen. »Er hat mir gesagt, falls ihm je etwas zustößt, solle ich zu dir gehen. Und hör mal, ich bin nicht naiv, okay? Ich weiß, dass du mich wahrscheinlich nicht hierhaben willst.« Sie sagte diese Worte wie jemand, der es gewohnt war, nicht gewollt zu sein. »Aber ich habe keinen anderen Ort, an den ich gehen könnte.«

Als ich von Eve erfahren hatte, hatte ich angeboten, sie nach Hawthorne House bringen zu lassen. Toby hatte sich gegen diese Idee ausgesprochen. Er hatte nicht gewollt, dass irgendwer von ihr erfuhr. Warum also sollte er sie zu mir schicken? Sämtliche meiner Muskeln in Kiefer und Bauch waren angespannt, doch ich zwang mich, mich auf das Wesentliche zu konzentrieren.

»Was ist mit Toby passiert?«, wiederholte ich leise mit kehliger Stimme.

Der Wind verfing sich in Eves Haar. Ihre rosigen Lippen teilten sich. »Sie haben ihn geholt.«

Die Luft wurde aus meiner Lunge gepresst, meine Ohren klingelten, mein Gleichgewichtssinn geriet ins Wanken. »Wer?«, wollte ich wissen. »Wer hat ihn geholt?«

»Ich weiß nicht.« Eve schlang die Arme schützend um ihren Oberkörper. »Toby hat mich vor ein paar Monaten aufgesucht. Er hat mir erzählt, wer er ist. Wer ich bin. Wir kamen gut klar, nur wir zwei, aber dann, letzte Woche, passierte etwas. Toby traf sich mit jemandem.«

»Mit wem?« Die Worte sprangen förmlich aus mir heraus.

»Ich weiß es nicht. Toby wollte es mir nicht verraten. Er sagte nur, dass er fortmüsse.«

Ja, das klingt nach Toby, dachte ich mit brennenden Augen. Er geht fort. »Du hast gesagt, jemand hat ihn mitgenommen.«

»Dazu komme ich noch«, erwiderte Eve angespannt. »Toby wollte nicht, dass ich ihn begleite, aber ich ließ ihm keine Wahl. Ich sagte, wenn er versuchen würde, mich zurückzulassen, würde ich mich an die Presse wenden.«

Trotz eines geleakten Fotos und Pressegerüchten hatte bisher kein Medienkanal die Behauptung bestätigen können, dass der seit zwei Jahrzehnten bei einem Brand verschollene Toby Hawthorne am Leben war. »Du hast ihn erpresst, damit er dich mitnimmt?«

»Du an meiner Stelle«, erwiderte Eve mit beinahe flehendem Tonfall, »hättest dasselbe getan.« Sie blickte zu Boden, wobei die unfassbar langen Wimpern Schatten auf ihre Wangen warfen. »Toby und ich sind untergetaucht, aber jemand hat unsere Spur verfolgt, uns nachgestellt, als wären wir Beute. Toby wollte mir nicht verraten, vor wem wir davonrannten, aber am Montag meinte er, wir müssten uns trennen. Der Plan war, uns drei Tage später wieder zu treffen. Ich wartete. Tauchte ab, wie er es mir beigebracht hatte. Gestern dann traf ich an unserem Treffpunkt ein.« Sie schüttelte den Kopf, ihre grünen Augen schimmerten. »Toby nicht.«

»Vielleicht hat er etwas anderes im Schilde geführt«, sagte ich und wollte so sehr, dass es stimmte. »Vielleicht …«

»Nein«, beharrte Eve verzweifelt. »Toby hat mich nie angelogen. Er hat nie ein Versprechen gebrochen. Er würde niemals …« Sie unterbrach sich selbst. »Jemand hat ihn entführt. Du glaubst mir nicht? Ich kann’s beweisen.«

Eve strich sich das Haar aus dem Gesicht. Das eingetrocknete Blut an ihrer Schläfe war nur die Spitze des Eisbergs. Die Haut um die Platzwunde herum war blutunterlaufen, eine scheußliche Mischung aus Blau und Schwarz.

»Du wurdest niedergeschlagen.« Beinahe hatte ich vergessen, dass Oren neben uns stand. »Mit dem Griff einer Pistole, tippe ich.«

Eve sah ihn nicht mal an. Ihre strahlend grünen Augen blieben auf mich gerichtet. »Toby tauchte nicht an unserem Treffpunkt auf, dafür jemand anders.« Sie ließ das Haar wieder über den Bluterguss fallen. »Er packte mich von hinten und sagte, wenn ich wüsste, was gut für mich sei, würde ich Toby Hawthorne schleunigst vergessen.«

»Er hat Tobys echten Namen verwendet?«, schaffte ich zu fragen.

Eve nickte. »Das ist das Letzte, woran ich mich erinnere, bevor man mich bewusstlos schlug. Ich wachte auf und stellte fest, dass man mir alles gestohlen hatte, was ich bei mir hatte. Sogar die Taschen meiner Kleidung wurden durchsucht.« Ihre Stimme bebte leicht, doch dann richtete sie sich auf. »Glücklicherweise hatten Toby und ich eine Notfalltasche gepackt: Wechselklamotten für uns beide, ein bisschen Bargeld.« Ich fragte mich, ob ihr bewusst war, wie fest sie diese Tasche gerade an sich drückte. »Die habe ich aus dem Versteck geholt, mir ein Busticket gekauft und bin hergekommen. Zu dir.«

Du hast eine Tochter, hatte ich Toby gesagt, als wir das mit Eve erfuhren, und er hatte geantwortet: Ich habe zwei. Ich schluckte den wirren Kloß aus Gefühlen runter, bevor ich mich an Oren wandte. »Wir sollten die Behörden informieren.«

»Nein!« Eve packte meinen Arm. »Du kannst einen Toten nicht vermisst melden. Außerdem hat Toby mir nicht gesagt, ich solle zur Polizei gehen. Er sagte ausdrücklich, ich solle zu dir gehen.«

Meine Kehle schnürte sich zu. »Jemand hat dich niedergeschlagen. Das können wir doch zur Anzeige geben.«

»Und wer«, presste Eve heraus, »wird einem Mädchen wie mir glauben?«

Ich war arm aufgewachsen. Ich war selbst dieses Mädchen gewesen – dasjenige, von dem niemand viel erwartete, das behandelt wurde, als wäre es weniger wert, weil es weniger hatte.

»Die Behörden ins Spiel zu bringen, könnte uns die Hände binden«, gab Oren zu bedenken. »Wir sollten uns auf eine Lösegeldforderung einstellen. Für den Fall, dass wir keine solche Forderung erhalten …«

Ich wollte gar nicht darüber nachdenken, was es bedeutete, falls die Person, die Toby entführt hatte, nicht auf Geld aus war. Ich wandte mich an Oren. »Wenn Eve Ihnen sagt, an welchem Ort sie sich mit Toby treffen wollte, würden Sie ein Team hinschicken, um Nachforschungen anzustellen?«

»Betrachte es als erledigt«, antwortete er, als sein Blick abrupt zu etwas oder jemandem hinter mir zuckte. Ich hörte ein Geräusch aus der Richtung, einen erstickten, beinahe unmenschlichen Laut, und ich wusste, noch bevor ich mich umdrehte, was ich dort sehen würde. Wen ich sehen würde.

»Emily?« Grayson Hawthorne starrte einen Geist an.

KAPITEL 7

Grayson Davenport Hawthorne war ein Mensch, der Wert darauf legte, die Kontrolle zu haben – Kontrolle über jede Situation, jede Emotion. Als ich einen Schritt auf ihn zumachte, trat er einen Schritt zurück.

»Grayson«, sagte ich sanft.

Es gab keine Worte für die Art, wie er Eve anstarrte – als sei sie ein Traum, als sei sie alle Hoffnung und alle Qual, als sei sie alles.

Die silbergrauen Augen schlossen sich. »Avery. Du solltest …« Grayson zwang sich zu einem tiefen Atemzug. Dann richtete er sich auf und straffte die Schultern. »Es ist momentan nicht sicher, in meiner Nähe zu sein, Avery.«

Ich brauchte einen Moment, um zu kapieren, dass er glaubte, er würde halluzinieren. Schon wieder. Zusammenbrechen. Schon wieder.

Sag mir noch mal, dass ich nicht gebrochen bin.

Ich überbrückte den letzten Schritt zwischen uns und nahm Grayson bei den Schultern. »Hey«, sagte ich behutsam. »Hey. Schau mich an, Gray.«

Die hellen Augen öffneten sich.

»Das ist nicht Emily.« Ich hielt seinen Blick fest und ließ ihn nicht wegschauen. »Und du halluzinierst nicht.«

Graysons Augen zuckten über meine Schulter hinweg. »Ich sehe …«

»Ich weiß«, unterbrach ich ihn, legte meine Hand auf seine Wange und zwang seinen Blick zu mir zurück. »Sie ist real. Ihr Name ist Eve.« Ich konnte nicht mit Gewissheit sagen, ob er mich hörte, geschweige denn, ob er verarbeitete, was ich da sagte. »Sie ist Tobys Tochter.«

»Sie sieht aus …«

»Ich weiß«, sagte ich, meine Hand immer noch an seinem Gesicht. »Emilys Mom ist Tobys leibliche Mutter, weißt du noch?« Der neugeborene Toby war damals heimlich von der Familie Hawthorne adoptiert worden. Alice Hawthorne hatte eine Schwangerschaft vorgetäuscht, um die Adoption zu vertuschen und ihn dann als ihr eigenes Kind auszugeben. »Eve ist somit eine Laughlin«, fuhr ich fort. »Es gibt eine familiäre Ähnlichkeit.«

»Ich dachte …« Er unterbrach sich selbst – ein Hawthorne räumte keine Schwäche ein. »Du wusstest es.« Grayson schaute auf mich runter und ich ließ schließlich die Hand von seinem Gesicht sinken. »Du bist nicht überrascht, sie zu sehen, Avery. Du wusstest Bescheid.«

Ich hörte, was er nicht sagte: In jener Nacht im Weinkeller … da wusste ich es.

»Toby wollte, dass ihre Existenz ein Geheimnis bleibt«, erklärte ich, wobei ich mir einredete, dass dies der Grund war, warum ich es ihm nicht erzählt hatte. »Er wollte für Eve nicht dieses Leben hier.«

»Wer weiß es sonst noch?«, erkundigte sich Grayson mit seiner Erbe-in-spe-Stimme, die seine Fragen beiläufig klingen ließ, so als würde er seinem Gegenüber einen Gefallen tun, indem er nur fragte, statt die Antwort direkt seinem Hirn zu entreißen.

»Nur Jameson«, antwortete ich.

Nach einem langen, qualvollen Moment blickte Grayson an mir vorbei zu Eve, wobei seine inneren Kämpfe sich in jedem Kiefermuskel abzeichneten. Ich war mir nicht sicher, wie viel von seinem Schmerz daher rührte, dass er glaubte, ich würde ihn für schwach halten, oder wie viel davon an Eve lag. Aber wie auch immer, dieses Mal versteckte Grayson sich nicht vor seinem Schmerz. Als er auf Eve zuging, ließ er ihn kommen wie ein Mann, der mit entblößter Brust in den eisigen Regenschauer tritt.

Eve sah ihn an. Sie musste die Intensität dieses Augenblicks gespürt haben – seine Intensität –, aber sie wischte sie beiseite. »Hör mal, keine Ahnung, was das da soll.« Sie vollführte eine vage Kreisbewegung vor Graysons Gesicht. »Aber ich habe eine echt lange Woche hinter mir. Ich bin total verdreckt. Und ich habe Angst.« Ihre Stimme brach und sie drehte sich zu mir. »Also, willst du mich jetzt ins Haus bitten und die Gorillas von deiner Security losschicken, um herauszufinden, was mit Toby passiert ist, oder stehen wir hier nur in der Gegend herum?«

Grayson blinzelte, als würde er sie – Eve – das erste Mal sehen. »Du bist verletzt.«

Sie schaute wieder zu ihm. »Ich bin sauer.«

Ich schluckte. Eve hatte recht. Jede Sekunde, die wir hier draußen herumstanden, war eine Sekunde mehr, in der Oren und sein Team sich darauf beschränkten, mich zu beschützen, statt Toby aufzuspüren.

»Komm mit«, sagte ich, wobei die Worte mir wie Steine im Hals lagen. »Lass uns zum Haus fahren.«

Oren öffnete die Hecktür des SUV. Eve kletterte hinein, und als ich ihr folgte, fragte ich mich, ob Pandora sich womöglich so wie ich gefühlt hatte – in dem Moment, als sie die Büchse öffnete.

KAPITEL 8

Ich ließ Eve in meinem Bad duschen. In Anbetracht der unzähligen Badezimmer in Hawthorne House sah ich diese Entscheidung als das, was sie war: Ich wollte Eve da haben, wo ich sie im Auge behalten konnte.

Ich versäumte es, daran zu denken, dass Jameson noch in meinem Bett lag. Eve schien ihn auf dem Weg zu meinem angeschlossenen Badezimmer nicht zu bemerken, aber Grayson durchaus – und Jameson wiederum bemerkte definitiv Eve. In dem Moment, als die Badtür hinter ihr zufiel, schwang er die Beine über die Bettkante.

Mit nacktem Oberkörper. »Erzähl mir alles, Erbin.«

Ich suchte in seiner Miene nach einem Hinweis darauf, was er empfand, aber Jameson Hawthorne war der vollendete Pokerspieler. Eve zu sehen, musste irgendein Gefühl in ihm hervorgerufen haben. Die Tatsache, dass er es verbarg, traf mich genauso heftig wie die Art, mit der Grayson den Blick nicht von der Badtür losreißen konnte.

»Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll.« Ich brachte es nicht über mich, die Worte Es geht um Toby zu sagen.

Jameson kam mit langen Schritten zu mir rüber. »Sag mir, was du brauchst, Erbin.«

Schließlich eiste Grayson seinen Blick doch von der Badtür los. Er bückte sich, griff nach dem am Boden herumliegenden Unterhemd und schleuderte es seinem Bruder ins Gesicht. »Zieh dir was an.«

Der komisch verdrossene Blick, den Jameson seinem Bruder zuwarf, war genau, was ich brauchte, um den beiden alles zu erzählen, was Eve mir berichtet hatte. »Sie konnte Oren nicht viele Einzelheiten nennen«, endete ich schließlich. »Er stellt gerade ein Team zusammen, um den Ort des Überfalls auszukundschaften, aber …«

»… zu diesem Zeitpunkt werden sie wahrscheinlich nicht viel finden«, schloss Grayson.

»Wie überaus praktisch«, bemerkte Jameson trocken. »Was denn?«, fragte er, als Graysons eisige Augen sich zu Schlitzen verengten. »Ich sage damit nur, dass wir im Moment lediglich die Aussage einer Wildfremden haben, die hier aufgetaucht ist und sich mit dieser Story Zutritt verschafft hat.«

Er hatte recht. Wir kannten Eve nicht.

»Du glaubst ihr nicht?« Grayson war normalerweise nicht der Typ, der Fragen stellte, wenn die Antwort auf der Hand lag, und tatsächlich schwang bei dieser eine unterschwellige Spannung mit.

»Was soll ich sagen?« Jameson zuckte die Schultern. »Ich bin eben ein misstrauischer Arsch.«

Und Eve sieht genauso aus wie Emily, dachte ich. Jameson blieb nicht unberührt davon. Beileibe nicht.

»Ich glaube nicht, dass sie lügt«, sagte ich. Diese Wunde an ihrem Kopf.

»Du natürlich nicht«, erwiderte Jameson sanft. »Und du«, sagte er in ganz anderem Tonfall an Grayson gewandt, »schon gar nicht.«

Das war definitiv eine Anspielung auf Emily. Sie hatte die beiden Brüder gegeneinander ausgespielt, hatte sie manipuliert, und doch hatte Grayson sie bis zum Ende geliebt.

»Du wusstest es.« Grayson schritt auf Jameson zu. »Du wusstest, dass sie da draußen war, Jamie. Du wusstest, dass Toby eine Tochter hat, und du hast kein Wort gesagt.«

»Willst du wirklich mir Vorhaltungen wegen Heimlichkeiten machen, Grays?«

Wovon redete er da? Ich hatte Jameson gegenüber nie ein Wort über die Dinge verloren, die sein Bruder mir im Dunkel der Nacht gestanden hatte.

»Zumindest«, verkündete Grayson mit tödlich leiser Stimme, »schulden wir diesem Mädchen unseren Schutz.«

»Weil sie aussieht, wie sie aussieht?«, forderte Jameson ihn heraus.

»Weil sie Tobys Tochter ist«, erwiderte Grayson, »und das macht sie zu einer von uns.«

Meine Finger griffen nach der Anstecknadel. Eve ist eine Hawthorne. Es hätte nicht schmerzen dürfen. Es war keine Neuigkeiten. Eve war Tobys leibliche Tochter – aber mir war jetzt schon klar, dass Grayson sie nicht als Cousine betrachtete. Sie ist nicht blutsverwandt mit ihnen. Sie sind nicht zusammen aufgewachsen. Als Grayson also sagte, sie sei eine von ihnen und dass sie ihr ihren Schutz schuldeten, konnte ich bloß daran denken, dass er einst ähnliche Worte über mich gesprochen hatte.

Est unus ex nobis. Nos defendat eius.

»Könnten wir uns bitte auf Toby konzentrieren?«, warf ich ein. Grayson musste irgendwas in meinem Tonfall herausgehört haben, denn er trat zurück. Lenkte ein.

Ich wandte mich an Jameson. »Tu mal eine Sekunde lang so, als würdest du Eve trauen. Als würde sie kein bisschen wie Emily aussehen. Stell dir vor, dass sie die Wahrheit sagt. Mal abgesehen von Orens Nachforschungen, was wäre unser nächster Schritt?«

Denn das war es, was Jameson und ich taten: Fragen stellen und Antworten finden, Ausschau halten nach dem, was anderen Leuten entging. Falls er das hier nicht mit mir tun wollte, falls Eves Anblick ihn so sehr aus der Bahn geworfen hatte …

»Das Motiv«, schlug Jameson schließlich vor. »Wenn wir herausfinden wollen, wer Toby entführt hat, müssen wir wissen, warum.«

Rein logisch fielen mir drei recht grobe Möglichkeiten ein. »Sie wollen etwas von ihm. Sie wollen ihn als Druckmittel verwenden.« Ich schluckte. »Oder sie wollen ihm was antun.«

Diese Leute kennen seinen echten Namen. Irgendwie wussten sie, wie und wo sie ihn finden konnten.

»Es muss da etwas geben, was wir übersehen …« Ich wollte unbedingt, dass das hier ein Rätsel war. Ich wollte, dass es Hinweise und Spuren gab.

»Du meintest, der Typ, der sie bewusstlos geschlagen hat, habe laut Eve die Taschen ihrer Kleidung durchsucht.« Jameson hatte eine eigene Art, mit den Fakten einer Situation zu spielen, sie von einer Seite zur anderen zu wenden wie eine Münze, die man von Finger zu Finger wandern lässt. »Wonach hat er wohl gesucht?«

Was von Tobys Besitz könnte jemand anderes so dringend haben wollen, dass er ihn kidnappte, um es zu bekommen? Was könnte wohl so ein Risiko wert sein?

Was passt in eine Tasche? Das Herz explodierte mir beinahe in der Brust.

Welches Geheimnis hatten Jameson und ich die letzten neun Monate zu lösen versucht?

»Die Scheibe«, keuchte ich.

Die Badezimmertür ging auf. Eve stand in ein weißes Handtuch gewickelt da, das lange nasse Haar klebte an ihrem Nacken. Sie trug eine Halskette mit Medaillon und sonst, bis auf das Tuch, nichts. Grayson gab sich große Mühe, nicht zu ihr zu schauen.

Jameson sah mich an.

»Brauchst du irgendwas?«, fragte ich Eve. Ihr Haar war im feuchten Zustand dunkler, weniger auffällig. Ohne diese Ablenkung von ihrem Gesicht wirkten ihre Augen größer, ihre Wangenknochen höher.

»Verbandszeug«, antwortete Eve. Falls es ihr unangenehm war, nur in einem Handtuch herumzustehen, ließ sie es sich nicht anmerken. »Meine Wunde ist unter der Dusche wieder aufgeplatzt.«

»Ich helfe dir«, bot ich an, bevor Grayson es tun konnte. Je eher ich Eve verarztet hatte, desto eher konnte ich mich wieder Jameson und der Möglichkeit zuwenden, die ich mit meinen Worten gerade ins Leben gerufen hatte.

Was, wenn die Person, die Toby entführt hat, hinter der Scheibe her ist? Meine Gedanken überschlugen sich, während ich Eve zurück ins Bad begleitete.

»Was für eine Scheibe?«, fragte sie, hinter mir stehend. Ich kramte einen Verbandskasten aus dem Schrank und reichte ihn ihr. Sie nahm ihn mir ab, wobei ihre Finger meine streiften. »Als ich ins Zimmer kam, habt ihr darüber geredet, was mit Toby passiert ist«, blieb sie hartnäckig, als ich nicht antwortete. »Du hast eine Scheibe erwähnt.«

Ich fragte mich, wie viel sie noch gehört und ob sie absichtlich gelauscht hatte. Vielleicht hatte Jameson recht. Vielleicht durften wir ihr nicht trauen.

»Womöglich hat es nichts zu bedeuten«, erwiderte ich abwinkend.

»Was hat nichts zu bedeuten?«, drängte Eve weiter. Als ich wieder nicht antwortete, ließ sie die nächste Frage wie eine Bombe fallen. »Wer ist Emily?«

Ich schluckte. »Ein Mädchen.« Das war zwar keine Lüge, aber so weit von der Wahrheit entfernt, dass ich es nicht dabei belassen konnte. »Sie ist gestorben. Ihr beide … ihr wart verwandt.«

Eve suchte sich einen Verband aus und strich das nasse Haar aus ihrem Gesicht. Beinahe bot ich ihr meine Hilfe an, aber irgendwas hielt mich zurück. »Ich weiß von Toby, dass er adoptiert wurde«, sagte sie, während sie den Verband festklebte. »Aber er wollte mir nichts über meine biologische Familie erzählen … auch nicht über die Hawthornes.« Sie hielt inne, als würde sie erwarten, dass ich ihr etwas erzählte. Als ich das nicht tat, senkte sie den Blick. »Ich weiß, dass du mir nicht traust«, sagte sie. »Ich würde mir auch nicht trauen. Du hast alles, und ich habe nichts, und ich weiß, wie das aussieht.«

Genauso wie ich früher. Ich weiß, wie sie sich fühlt, aus eigener Erfahrung.Sie ist genau wie ich früher.

»Ich wollte nie herkommen«, fuhr Eve fort. »Ich wollte dich … oder sie nie um etwas bitten.« Ihre Stimme spannte sich an. »Aber ich will Toby wiederhaben, Avery. Ich will meinen Vater wiederhaben.« Ihre smaragdgrünen Augen blickten in meine, wobei sie eine beinahe Hawthorn’sche Intensität versprühten. »Und ich werde alles tun – alles –, um zu bekommen, was ich will. Selbst wenn es heißt, dich um Hilfe anbetteln zu müssen. Also bitte, Avery, wenn du etwas weißt, das uns dabei helfen könnte, Toby zu finden, sag es mir einfach.«

KAPITEL 9

Ich erzählte Eve nicht, was es mit der Scheibe auf sich hatte. Ich redete mir ein, dass es im Grunde auch nichts zu erzählen gab. Nicht jedes Geheimnis war ein ausgeklügeltes Rätsel. Die Antwort war nicht immer raffiniert und sorgfältig durchdacht. Und selbst wenn Tobys Entführung etwas mit der Scheibe zu tun hatte – was sollten wir mit dieser Erkenntnis anfangen?

Da ich das Gefühl hatte, Eve irgendwas schuldig zu sein, bat ich Mrs Laughlin, ihr ein Zimmer herzurichten. Sobald der Blick der alten Frau auf ihre Urenkelin fiel, flossen die Tränen nur so. Es ließ sich nicht verheimlichen, wer Eve war.

Dass sie hierhergehörte.

Stunden später saß ich allein in Tobias Hawthornes Arbeitszimmer. Ich sagte mir, dass ich das Richtige tat, indem ich Jameson und Grayson etwas Raum gab. Immerhin hatte Eve sie seelisch aufgewühlt. Sie mussten das erst verarbeiten und ich musste nachdenken.

Ich löste das Geheimfach im Schreibtisch des alten Herrn und griff nach der Mappe, die Jameson und ich darin verwahrten. Ich schlug sie auf und betrachtete die Zeichnung, die ich angefertigt hatte: eine kleine münzähnliche Scheibe in der Größe eines Vierteldollarstücks mit eingravierten konzentrischen Kreisen. Das letzte Mal, als ich dieses Stück Metall gesehen hatte, hatte Toby es mir gerade aus der Hand geschnappt. Ich hatte ihn gefragt, was es war, aber keine Antwort bekommen. Alles, was ich wusste, stand in einer Nachricht, die Toby einst meiner Mutter geschrieben hatte: dass, falls sie jemals etwas brauchte, sie Jackson aufsuchen solle. Du weißt, was ich dort hinterlassen habe, hatte Toby geschrieben. Du weißt, was es wert ist.

Ich starrte die Zeichnung an. Du weißt, was es wert ist. Vom Sohn eines Milliardärs kommend, klang das beinahe unermesslich. In den Monaten, seit Toby wieder abgetaucht war, hatten Jameson und ich Bücher über Kunstgeschichte und uralte Zivilisationen durchforstet – nach Hinweisen zu seltenen Münzen, verloren gegangenen Schätzen und bedeutenden archäologischen Funden. Wir hatten sogar über Organisationen wie die Freimaurer und Tempelritter recherchiert.

Während ich die Forschungsergebnisse auf dem Schreibtisch ausbreitete, hielt ich nach irgendwas Ausschau, das wir übersehen haben könnten, aber es gab nirgends eine Aufzeichnung zu der Scheibe, und Jamesons weltumspannende Suche in den Hawthorn’schen Feriendomizilen hatte ebenfalls nichts ergeben.

»Wer weiß über die Scheibe Bescheid?«, dachte ich laut nach. »Wer weiß, was sie wert ist und dass Toby sie hatte?«

Wer wusste überhaupt mit Gewissheit, dass Toby am Leben war, geschweige denn, wo man ihn aufspüren konnte?

Alles, was ich hatte, waren Fragen. Es fühlte sich falsch an, dass Jameson nicht hier war, um sie mit mir zu stellen.

Unwillkürlich griff ich wieder in das Geheimfach nach einer anderen Mappe, einer, die der Milliardär Tobias Hawthorne einst über mich zusammengestellt hatte. Hatte der alte Herr über Eve Bescheid gewusst? Ich wurde das Gefühl nicht los, dass, wenn Tobias Hawthorne von Tobys Tochter gewusst hätte, ich nicht hier wäre. Der Milliardär hatte mich hauptsächlich wegen der Wirkung, die ich auf seine Familie haben würde, ausgewählt. Er hatte mich benutzt, um die Jungs dazu zu bringen, sich mit ihren Problemen auseinanderzusetzen, und um Toby wieder aufs Spielbrett zu ziehen.

Eve hätte an meiner Stelle sein sollen.

Ein Knarzen ertönte hinter mir. Ich drehte mich um und sah Xander aus der Wand kommen. Ein Blick in sein Gesicht verriet mir, dass mein BHFF unsere Besucherin gesehen hatte.

»Ich komme in Frieden«, verkündete er ernst. »Ich komme mit Kuchen.«

»Er kommt mit mir.« Max trat hinter Xander ins Zimmer. »Was zum verfuchsten Kuckuck ist hier los, Avery?« Max’ Eltern hatten ihr von klein auf verboten, Schimpfwörter zu verwenden, und ihre selbst erdachten Abwandlungen hatte sie schon so dermaßen verinnerlicht, dass sie sie auch dann noch verwendete, wenn ihre Eltern gar nicht anwesend waren.

Xander stellte den Kuchen auf dem Schreibtisch ab. »Ich habe drei Gabeln mitgebracht.«

Ich meinte, etwas aus seinem düsteren Tonfall herauszuhören. »Du bist aufgebracht.«

»Weil ich diesen Kuchen teilen muss?«

Ich wandte den Blick ab. »Wegen Eve.«

»Du wusstest es«, erwiderte Xander, eher gekränkt als anklagend.

Ich zwang mich, ihm in die Augen zu schauen. »Ja, ich wusste es.«

»All die Male, die wir zusammen Cookie-Golf gespielt haben, und du fandest nicht, es sei eine Erwähnung wert?« Xander schälte ein Stück von der Teigkruste ab und fuchtelte mit der Gabel in der Luft. »Es mag deiner Aufmerksamkeit entgangen sein, aber ich bin hervorragend im Verwahren von Geheimnissen! Ich habe einen Mund wie ein Fangeisen.«

Max schnaubte. »Dein Hirn fabriziert komische Metaphern.«

»Tja, mein Hirn ist eine Achterbahn in einem Labyrinth in einem M.-C.-Escher-Bild, das in einer anderen Achterbahn fährt.« Xander zuckte die Achseln. »Aber mein Mund ist ein Fangeisen. Frag mich mal nach all den Geheimnissen, die ich hüte.«

»Welche Geheimnisse hütest du?«, fragte Max bereitwillig.

»Das darf ich dir nicht sagen!« Triumphierend versenkte Xander seine Gabel in den Kuchen.

»Wenn ich dir also gesagt hätte, dass Toby irgendwo da draußen eine Tochter hat, die ganz genau wie Emily Laughlin aussieht, dann hättest du es nicht Rebecca gesagt?«, erwiderte ich, da Rebecca nun mal Emilys Schwester und Xanders älteste Freundin war.

»Ich hätte es Rebecca hundertpro und ganz sicher … gesagt«, gab Xander zu. »Rückblickend echt gut von dir, es mir nicht erzählt zu haben. Exzellente Entscheidung. Zeugt von solidem Urteilsvermögen.«

Mein Handy klingelte. Ich schaute aufs Display, dann wieder hoch zu Xander und Max. »Das ist Oren.« Das Herz schlug mir bis zum Hals, als ich ranging. »Was wissen wir?«

»Nicht viel. Noch nicht. Ich habe ein Team an den Tatort geschickt. Es gab keine sichtbaren Spuren einer Auseinandersetzung, aber nach ein paar Recherchen stießen wir auf die Aufzeichnung eines Notrufs, der Stunden vor Eves mutmaßlichem Eintreffen dort abgesetzt wurde.«

Meine Hand schloss sich fester um das Handy. »Was für eine Art Notruf?«

»Man hört Pistolenschüsse.« Oren redete nicht um den heißen Brei herum. »Als die Polizeistreife dort eintraf, war niemand zu sehen. Sie schoben es auf ein Feuerwerk oder die Fehlzündung eines Autos.«

»Und wer hat die Polizei gerufen?«, wollte ich wissen. »Hat irgendwer irgendwas gesehen?«

»Mein Team ist dran.« Oren hielt kurz inne, bevor er weitersprach. »In der Zwischenzeit habe ich einen meiner Männer abgestellt, um Eve während ihres Aufenthalts auf Hawthorne House zu beschatten.«

»Glauben Sie, sie stellt eine Bedrohung dar?« Meine Hand tastete reflexhaft nach dem Hawthorne-Anstecker.

»Mein Job ist es, jeden als Bedrohung zu betrachten«, erwiderte Oren. »Für den Moment muss ich dich bitten, an Ort und Stelle zu bleiben und nichts auf eigene Faust zu unternehmen.«

Mein Blick huschte zu dem auf dem Schreibtisch ausgebreiteten Recherchematerial.

»Mein Team und ich werden, so schnell wir können, alles herausfinden, was geht, Avery. Womöglich ist Toby hier das Ziel, aber womöglich ist er es auch nicht.«

Ich runzelte die Stirn. »Was soll das heißen?«

»Gib uns vierundzwanzig Stunden und ich lasse es dich wissen.«

Vierundzwanzig Stunden? Ich sollte vierundzwanzig Stunden hier rumsitzen und nichts tun? Ich legte auf.

»Hält Oren diese Eve für gefährlich?«, fragte Max in dramatischem Flüsterton.

Xander zog eine Grimasse. »Notiz an mich selbst: Willkommensfeierlichkeiten abblasen.«

Ich dachte an Orens Anweisung, ihm die Sache zu überlassen, dann an Eve, die mir schwor, dass sie einzig und allein Toby finden wolle. »Nein«, sagte ich zu Xander. »Du bläst nichts ab. Ich möchte ein Gefühl für Eve bekommen.« Ich musste wissen, ob wir ihr trauen konnten, denn, falls dem so war, wusste sie vielleicht etwas, das ich nicht wusste. »Hast du irgendwelche besonderen Programmpunkte im Sinn?«, fragte ich.

Xander presste die Handflächen aneinander. »Ich glaube, unsere beste Option, um das wahre Wesen dieser mysteriösen Eve einzuschätzen, ist das gute, alte … Leiterspiel.«

KAPITEL 10

Die Hawthorn’sche Version von Schlangen und Leitern war kein Brettspiel. Xander versprach, er würde es näher erläutern, sobald ich Eve überredet hätte mitzuspielen. Meine Mission vor Augen machte ich mich auf den Weg zum Versailles-Flügel, in dem unser Gast untergebracht war. Oben an der Treppe erblickte ich Grayson, der reglos wie eine Statue in einem silbergrauen dreiteiligen Anzug dastand, sein blondes Haar noch nass vom Pool.

Eine Cocktailparty am Swimmingpool. Die Erinnerung überkam mich und ließ mich nicht mehr los.