Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Wallstein Verlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

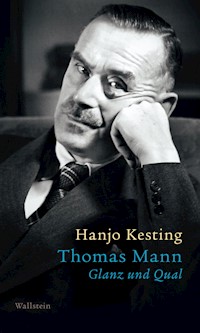

Klüger, origineller und eleganter ist selten über Thomas Mann geschrieben worden. Ein Buch zur Einführung ebenso wie zur Vertiefung. Schon zu Lebzeiten war er ein Monument, der letzte Dichterfürst in der Nachfolge Goethes. Thomas Mann war ein Schriftsteller von feinster Empfindlichkeit, mit lauernden Abgründen, tief verwurzelt in deutscher Kultur. Den Katastrophen seiner Zeit hat er sich unerschrocken ausgesetzt, auch wenn es ein weiter Weg war von der "machtgeschützten Innerlichkeit" des Kaiserreichs, die er verherrlichte, bis zum Kampf gegen Hitler und das nationalsozialistische Deutschland, den er unermüdlich führte. In fast sechs Jahrzehnten wuchs sein riesiges literarisches Werk, einzigartig nach Umfang und geistiger Spannweite. Seine Sprache besetzt alle Nischen und Winkel der benennbaren Welt, macht sie erzählerisch verfügbar in virtuoser Demonstration ihrer Allmacht. Und seine Ironie, nicht frei von Herablassung, lässt jederzeit die Präsenz des Erzählers spüren, der uns seinen Willen aufzwingt, indem er uns verführt und verzaubert. Hanjo Kestings Buch ist das Resultat einer lebenslangen Beschäftigung mit Thomas Mann in Nähe und Distanz. In Werkanalysen und biographischen Annäherungen entsteht ein Gesamtbild des großen Schriftstellers, der seine Lebensbilanz im Tagebuch mit den Worten zog: "Es gab wohl selten ein solches Ineinander von Qual und Glanz."

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 549

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Hanjo Kesting

Thomas Mann

Glanz und Qual

Für Christian Dräger, Lübeck, in Dankbarkeit

Inhalt

Vorwort

I Werkfahrten

Seelengeschichte des deutschen Bürgertums. »Buddenbrooks. Verfall einer Familie«

Wider die Todessympathie. »Der Zauberberg«

Der humanisierte Mythos. »Joseph und seine Brüder«

Goethe-Vision aus dem Exil. »Lotte in Weimar«

Elend und Gnade. »Der Erwählte«

Was meiner Humanität zum Grunde liegt. »Die Betrogene«

II Querfahrten

Seelenzauber mit finsteren Konsequenzen. Thomas Mann und die Musik

Mehr als befreundet, weniger als Freund. Die Brüder Heinrich Mann und Thomas Mann

Im Schatten des »Zauberers«. Thomas Mann und Klaus Mann

Endspiel im Hotel. Thomas Mann auf Reisen

III Lebensfahrten

Der Unpolitische und die Republik. Die Tagebücher 1918-1921

»Bin der Letzte, der überhaupt weiß, was ein Werk ist«. Die Tagebücher 1933-1955

Anmerkungen

Nachweise

Personenregister

Werkregister

Vorwort

Der Dichter gibt uns seinen Zauberberg zu lesen,

Was er (fürs Geld) da schreibt, ist gut gesprochen!,

Was er (umsonst) verschweigt, die Wahrheit wär’s gewesen.

Ich sag: der Mann ist blind und nicht bestochen.

Das böse Spottgedicht schrieb Bertolt Brecht 1931 in seiner Ballade von der Billigung der Welt. Brecht schlug den Grundton an, mit dem Thomas Manns Werk im Kreis vieler Kollegen aufgenommen wurde. Je renommierter sie selber waren, desto größer waren Distanz und Abwehr, nicht selten auch der Spott über den Autor von Buddenbrooks und Zauberberg. Robert Musil schmähte ihn als »Großschriftsteller«, Joseph Roth nannte ihn einen jener Menschen, »die Alles erlauben, unter dem Vorwand, Alles zu verstehen«, und Gottfried Benn sprach vom »zerfetzten Intellektuellen«, gegen den er den Bruder Heinrich Mann in Stellung brachte: damals und noch lange Zeit danach ein beliebtes Gesellschaftsspiel.

Marcel Reich-Ranicki hat zum fünfzigsten Todestag Thomas Manns an die Generaloffensive erinnert, die fünfundzwanzig Jahre zuvor – zum hundertsten Geburtstag – von Schriftstellern deutscher Sprache gegen Thomas Mann vorgetragen wurde, bei einer Umfrage, die der Autor dieses Buches damals für den Norddeutschen Rundfunk veranstaltete. Siebzig von ihnen gaben ihre Antworten zu Protokoll, und Thomas Mann, der Jubilar, erschien dabei, von wenigen Ausnahmen abgesehen, als der große Ungeliebte. Zum Tenor der Antworten ein einziges Zitat von Hans Erich Nossack: »Zu Thomas Mann möchte ich mich lieber nicht äußern. Er ist mir so fremd und seine Prosa ist mir von jeher so konträr, dass ich seine Bücher trotz aller Mühe nie habe zuende lesen können. Doch da er nun einmal weltberühmt ist und als Klassiker gilt, würde ich mich mit so einem Geständnis nur blamieren. Deshalb verschweige ich meine Meinung über ihn lieber.«

Für meine Person sei nicht verschwiegen, dass ich zum hundertsten Geburtstag 1975 eine rabiate Kritik an Thomas Mann formulierte. Sie trug die Überschrift »Der Selbsterwählte oder Zehn polemische Thesen über einen Klassiker« und bildete die Grundlage für eine Radiodiskussion, in der sich Martin Walser und Walter Boehlich in die Front der Thomas Mann-Kritiker einreihten, so dass Peter Wapnewski als Vierter am Tisch sich genötigt sah, die schwierige Rolle eines »Fürsprechers« zu übernehmen. Die Sendung ging in den Äther, sicher zum Kopfschütteln vieler Thomas Mann-Verehrer, ohne aber weitere meteorologische Störungen hervorzurufen. Dann jedoch gelangten die »polemischen Thesen« in die Hände von Hellmuth Karasek, damals Kulturredakteur des Spiegel, der sie unverzüglich abdruckte und damit einen Sturm von Leserbriefen entfachte, gefolgt von einer Erwiderung von Rolf Hochhuth, der Thomas Mann gegen den »Undank vom Urenkel« verteidigte.

Das liegt fast fünfzig Jahre zurück, aber noch heute kommt es vor, dass ich auf das aufsässige Produkt angesprochen werde. Zum fünfzigsten Todestag Thomas Manns prangte es, grellrot umrandet, als Kernstück in einer Lübecker Ausstellung über »Thomas Mann und die Nachwelt«. Es hängt mir, wenn ich so sagen darf, immer noch an, vor allem bei den Verehrern des »Zauberers«. Heute gehöre ich selber zu diesen Verehrern und finde das aus einem ödipalen Reflex entstandene Thesenpapier ziemlich unausgegoren, zwar nicht völlig falsch in manchen Beobachtungen, aber voreilig und kurzsichtig in seinen Schlussfolgerungen. Positiv formuliert: Thomas Mann ist für mich, trotz Kafka, Musil, Döblin und Brecht, der größte deutschsprachige Schriftsteller aus der ersten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts. Das ist keine rein literarische Wertung, denn an seismographischer Tiefenlotung und künstlerischer Fernwirkung reicht er etwa an Kafka nicht heran, aber die immense öffentliche und politische Rolle, die er in seinen beiden letzten Lebensjahrzehnten spielte, ist von seinem Werk nicht abzutrennen. Wenn Literatur über das persönliche Leseerlebnis hinaus eine öffentliche Funktion zukommt, dann hat Thomas Mann sie beharrlich und wirkungsvoll wahrgenommen und ausgefüllt. Den deutschen Katastrophen des Jahrhunderts hat er sich unerschrocken ausgesetzt, auch wenn es ein weiter Weg war von der »machtgeschützten Innerlichkeit« des Kaiserreichs, die er verherrlichte, bis zum Kampf gegen Hitler und das nationalsozialistische Deutschland, den er unermüdlich führte. Die lange nach seinem Tod veröffentlichten Tagebücher geben Zeugnis davon. Sie sind mit ihrer Verbindung persönlicher, literarischer und historisch-politischer Elemente ein einzigartiges Dokument, das dichteste, umfassendste und eindringlichste, das ein einzelner Autor aus dieser Zeit hinterlassen hat.

Democracy will win! hieß 2021 eine Ausstellung im Münchner Literaturhaus, die im Namen Thomas Manns die Grundwerte der Demokratie gegen Populismus und Nationalismus verteidigen sollte. Man vergisst darüber leicht, dass man Thomas Mann ebendiese Haltung im westlichen Teil Deutschlands nach Ende des Zweiten Weltkriegs nicht selten verübelte. Und noch leichter vergisst man, dass er diese Haltung nicht immer in seinem Leben eingenommen hatte. Er war ein erzreaktionärer Apologet des deutschen Kaiserreichs und ein Lobredner des Krieges, weit entfernt von allem bürgerlichen Maß und aller demokratischen Vernunft. Belege dafür sind der Aufsatz Friedrich und die große Koalition von 1915 und die drei Jahre später publizierten Betrachtungen eines Unpolitischen. Es war keineswegs zufällig, dass diese beiden Schriften mit ihrer intellektuellen Schärfe und sprachlichen Höhenluft rein literarisch zum Besten gehören, das er geschrieben hat. Er hat sie auch niemals zurückgenommen, schon gar nicht widerrufen, und so taugt er nur in Maßen zur demokratischen Symbolfigur. Er habe immer gefühlt, schrieb er noch kurz vor seinem Tode, dass er zur Zeit seines reaktionären Trotzes »viel interessanter und der Platitüde ferner« war als in der Rolle des »demokratischen Wanderredners«. Sie war eben nur eine Rolle, fast eine Attitüde, eine Gereiztheitsreaktion auf den Irrationalismus und Tiefenschwindel eines Regimes, das ihm den Weg ins Exil auferlegte, aber vor allem war sie eine erschrockene und empörte Abgrenzung von der unerhörten Entstellung und Verhunzung vieler Dinge, die ihm vormals lieb und teuer gewesen waren, durch eben dieses Regime. In den Betrachtungen eines Unpolitischen hat er sie mit phantastischer Genauigkeit beim Namen genannt: »Romantik, Nationalismus, Bürgerlichkeit, Musik, Pessimismus, Humor […].« Die Aufzählung lässt keinen Zweifel daran, dass Thomas Mann seinem geistigen Herkommen nach ein Mann des neunzehnten Jahrhunderts war.

War er es auch als Schriftsteller? Mit dem Familienroman Buddenbrooks hatte der Lübecker Großbürgerssohn vom Jahrgang 1875 debütiert: das Buch eines Fünfundzwanzigjährigen, ein Wunderbuch an Reife und Wissen. In fast sechs Jahrzehnten wuchs das riesige literarische Werk, einzigartig nach Umfang und geistiger Spannweite: der magistrale Zauberberg, die biblische Tetralogie Joseph und seine Brüder, das Schmerzensbuch des Doktor Faustus, die kleineren Romane, die Erzählungen, die Essays, Reden und Rezensionen, die politischen und autobiographischen Schriften, die Tagebücher und das gewaltige Briefwerk. Thomas Mann: ein Dichterfürst von feinster Empfindlichkeit, aber mit lauernden Abgründen, tief verwurzelt in deutscher Kultur, aufgewachsen mit Schopenhauer, Nietzsche und Wagner, sich selbst vollendend im Zeichen Goethes. Schiller galt sein letztes Liebeswort. Schon diese grobe Skizze macht deutlich, dass er nicht zur literarischen Moderne gehörte, weniger jedenfalls als Döblin, Kafka, Musil, seine großen Zeitgenossen, oder auch Joyce, Proust und Virginia Woolf. Nicht völlig zu Unrecht ist der Einwand gegen ihn vorgebracht worden, er sei ein Nachfahr des bürgerlichen Realismus, der nie versucht habe, »durch neuartige Anordnung der Prosaelemente eine bessere, eindringlichere Abbildung der Welt zu erreichen«. Aber der emphatische Begriff der Moderne, so wie ihn die Joyce-Adepten und in ihrem Gefolge Arno Schmidt vertraten, ist selber historisch geworden und wirkt künstlerisch nicht mehr verpflichtend. Ein anderer Einwand lautet, dass Thomas Mann in vielen Erzählungen und Romanen über weite Strecken Geistesgeschichte geschrieben habe. Seine Bücher seien kulturgeschichtliche Maskeraden, worin sich ein Essayist als Romancier verkleide und seine Figuren zu bloßen Maskenträgern degradiere. Doch was immer daran zutreffen mag, es wird bei weitem aufgewogen und überwogen durch die Vielzahl tiefenscharf gesehener Figuren, die die Intensität seiner Wahrnehmung ebenso belegen wie sein virtuoses Vermögen künstlerischer Ausgestaltung. Ein dritter Einwand wiegt am schwersten: die weitgehende Abwesenheit des Weiblichen in seinem Werk. Thomas Manns Frauengestalten sind, wie sonst nur die Nebenfiguren, Leitmotiv-Träger und haben weder Charakter noch Persönlichkeit oder gar eigene Entwicklung. Sie sind den männlichen Helden funktionell zugeordnet, weitgehend geschlechtslos oder reduziert auf die Rolle bedrohlicher femmes fatales. Die verborgene Triebhaftigkeit, die Thomas Manns Werk durchzieht, ist homoerotisch getönt. Weibliche Sexualität ist meist unterdrückt oder erscheint krass naturalistisch, als bloße Sexualfunktion. Als Kraft, die dieses klug verwaltete Werk hätte sprengen können, wurde das Weibliche verdrängt, tabuisiert, auch dämonisiert.

Gewiss trifft zu, dass Thomas Mann der Endpunkt einer ganz bestimmten Richtung deutscher Prosasprache ist, einer Sprache, die stark vom rhetorischen Element durchsetzt und bestimmt ist, man könnte auch sagen: vom Bereden der Dinge. Seine Sprache besetzt alle Nischen und Winkel der benennbaren Welt und macht sie erzählerisch verfügbar in virtuoser Demonstration seiner Allmacht. Deren wichtigstes Instrument ist die berühmte Thomas Mann’sche Ironie, die das ganze Werk bestimmt, imprägniert, »trägt«. Lückenlos, universell und nicht frei von Herablassung macht sie jederzeit die Präsenz des Erzählers spürbar, der uns seinen Willen aufzwingt, indem er uns verführt und verzaubert. Ironie und Humor wirken dabei als Mittel der Steigerung. Ihrer zweideutigen Natur nach ist Ironie aber ein Kunstmittel, das gleichzeitig in die andere Richtung wirkt und nicht verbergen kann, dass dieses erzählerische Wunder- und Zauberwerk innerlich brüchig ist und auf tönernen Füßen steht. Ironie ist Abwehr und Leugnung des bürgerlichen Zerfalls, eine Leugnung wider besseres Wissen, denn für den Niedergang und Untergang des Bürgertums wie für alle Formen des Verfalls hatte Thomas Mann von früh auf ein feines Gespür. Es war überhaupt der Ausgangspunkt und tiefere Anreiz seines Künstlertums, in dem er sich, wie in seiner Schlüsselnovelle Tonio Kröger, als verirrten Bürger erkannte. Das zwang ihm ein zunehmend gebrochenes Verhältnis zur Sprache auf, denn um weiter in dem Haus wohnen zu können, in dem er aufgewachsen war, musste er diese Sprache immer reicher entfalten, immer virtuoser entwickeln, mit immer neuen Reizen ausstatten, bis jene alexandrinische Vollhöhe erreicht war, jenseits derer keine Fortsetzung und Weiterentwicklung mehr möglich war, nicht einmal als Parodie oder Travestie, da alle Spielarten komischer Dekonstruktion bereits von ihm selber ausgereizt worden waren. So ist Thomas Manns Werk, wo immer man es aufschlägt, vom Goldglanz der Vollendung umgeben, der es wie ein magischer Schutzwall umhüllt. Vor langen Jahren, als ich meine polemischen Thesen anschlug, habe ich vor allem dieses glänzende Gold gesehen, den Prunkrahmen um das Gemälde des großen Werkes. Doch muss man das Gemälde selbst ins Auge fassen, um zu erkennen, dass es bei allem Glanz über einem Abgrund von Qual, Not und Schmerz errichtet ist. Heute scheint mir die große Leistung Thomas Manns darin zu bestehen, dass das vollkommen Rhetorische seines Duktus die literarische Substanz nicht auflöst, sondern für alle Antinomien und Widersprüche der menschlichen Existenz durchlässig bleibt. Im Josephsroman stößt er sogar, unter Verzicht auf alle formalen Experimente, in eine neue Dimension vor. Gedrängt durch die Macht der biblischen Vorlage führt er ein mythologisches, religionswissenschaftlich und ethnologisch unterfüttertes Welttheater auf, worin die Ironie nur noch ein Reiz neben anderen ist, geläutert durch die Spiritualität des Stoffes und ins Kosmische erweitert durch den geisterhaften Umgang mit dem Erbe von Jahrtausenden.

Thomas Mann verstand sich als Schriftsteller einer Spätzeit. Wie in seinem ersten Roman der kleine Hanno Buddenbrook unter die Genealogie seiner Familie einen langen Strich zieht und, deswegen zur Rede gestellt, erklärt: »Ich dachte – ich dachte – es käme nichts mehr«, so hätte auch Thomas Mann unter sein Werk einen solchen Strich ziehen können. Tatsächlich schrieb er fünfzig Jahre später anlässlich des kleinen Romans Der Erwählte: »Es kommt nichts mehr. Barbarei senkt sich herab, eine lange Nacht vielleicht und ein tiefes Vergessen.« Das mag hochmütig klingen, denn zweifellos meinte Thomas Mann das Vergessen seiner, der bürgerlichen Kultur, die er zeitlebens repräsentierte – heute fasst man sie gern in die abfällige Formel vom Bildungsbürgertum. An ihre Stelle ist die Wegwerfgesellschaft getreten, die alles den Maximen der Käuflichkeit und Profitabilität unterwirft. Auch wo die Ahnung dafür aufdämmert, dass dies ein unaufhaltsamer, von Katastrophen begleiteter Weg in den Untergang ist, ein Weg, der sich nur durch eine andere Form der Ökonomie und das Eintreten für Natur- und Klimaschutz aufhalten oder verlangsamen lässt, erkennt man nirgendwo ein vergleichbares Bewusstsein für die Bewahrung der Kultur. Vielmehr akklamiert man heute ihrer Verwandlung in ein umfassendes Entertainment im Zeichen materieller Verwertung oder gibt sich weltoffen und fortschrittlich im Zeichen eines multikulturellen Mischmaschs, der alles Spezifische zerstört und das eigene Herkommen undeutlich macht. Thomas Manns Werk kann wie kaum ein anderes daran erinnern, wieviel Großes und Unwiederholbares im sich ausbreitenden Vergessen zunehmend in Verlust gerät.

I Werkfahrten

Seelengeschichte des deutschen Bürgertums»Buddenbrooks. Verfall einer Familie«

»Das Epische ist Hörwerk weit eher als Lesewerk«, schrieb Thomas Mann 1940, als er ein Kapitel aus Buddenbrooks in Amerika für die Schallplatte aufnahm, »und auch diesem Buch wurde zuerst zugehört, wenn der junge Mensch, der daran schrieb, Angehörigen und Freunden daraus vorlas.« Die Entstehung des Jugendwerks lag damals vier Jahrzehnte zurück, ein beständig wachsender Ruhm und viele große Ehren waren ihm zuteil geworden. Dennoch fügte Thomas Mann hinzu: »Keine rührt mich mehr als die, die ihm nun hier in Amerika zugedacht ist: daß es Schallplatten eingeprägt werden […] soll […].«

Es war vermutlich der Reiz des jungen Mediums, der den Autor so überschwänglich urteilen ließ. Schon 1932 war er erstmals eingeladen worden, im Rundfunk eine persönliche Erinnerung preiszugeben, und auch bei dieser Gelegenheit kam er auf das Jugendwerk zu sprechen, mit Worten, die etwas kokett, aber in sich widersprüchlich klangen: »Es ist lange her, daß dieser bürgerliche Roman mir erwuchs, ein Vierundzwanzigjähriger schrieb ihn, der ich einst war, der ich in der seltsamen Kontinuität des individuellen Lebens noch immer bin und der mir doch so fern schon ist, daß ich über sein Werk zu sprechen vermag wie über ein Fremdes.« Thomas Mann war damals siebenundfünfzig Jahre alt und bereits weltberühmt. Drei Jahre zuvor war ihm die höchste literarische Auszeichnung, der Nobelpreis, zugesprochen worden, freilich nicht für sein damals neuestes und intellektuell anspruchsvollstes Werk, den Roman Der Zauberberg, sondern für Buddenbrooks, das Epos über den »Verfall einer Familie«. Seinen Autor wird es zwiespältig berührt haben, ein weiteres Mal auf das geniale Jugendwerk festgelegt zu werden, in dem die Frische des ersten Entwurfs und die entwickelte Meisterschaft des Erzählens eine glückliche Synthese eingehen. Den Zwiespalt hielt er im Tagebuch mit einem musikalischen Vergleich fest: »Ein Fall, wie die ›Cavalleria‹ ist es gewiß nicht. Aber vielleicht einer wie der ›Freischütz‹. Immerhin sind ›Oberon‹ und ›Euryanthe‹ noch auf dem Repertoire. – Etwas goethischer habe ich die Lebensentfaltung mit Z[auber]- b[er]g, Joseph, Lotte doch zu gestalten gesucht nach dem Jugendwurf.«

Der »Jugendwurf«: ohne Zweifel nehmen die Buddenbrooks im Gesamtwerk des Schriftstellers eine ähnliche Stellung ein wie Peer Gynt bei Ibsen oder die Pickwick Papers bei Dickens. Man könnte sie auch mit Goethes Werther vergleichen, ebenfalls das Werk eines Fünfundzwanzigjährigen. Aber während der Werther auf jeder Seite zu erkennen gibt, dass es sich um das Buch eines jungen Schriftstellers handelt, käme kein Leser in Unkenntnis der Umstände so bald auf den Gedanken, in Buddenbrooks ein Jugendwerk zu vermuten. In seiner formalen Ausgewogenheit und epischen Objektivität, auch in seinem humoristischen Weltgefühl ist es ein Werk der Vollendung – der krönende Schlussstein des europäischen Realismus im neunzehnten Jahrhundert. Gerade deshalb mochte Thomas Mann Freude daran haben, es aus der Perspektive des Jahres 1932 als Jugendsünde eines angehenden Schriftstellers erscheinen zu lassen.

Bei Erscheinen im Oktober 1901 löste der Roman in Thomas Manns Heimatstadt Lübeck und bei seiner Familie Entsetzen aus. Die Bürger der Hansestadt fühlten sich verunglimpft, die Indiskretionen über den allmählichen Abstieg einer angesehenen Patrizierfamilie verletzten die Angehörigen zutiefst: »Es sind mir im Laufe der letzten 12 Jahre durch die Herausgabe der ›Buddenbrocks‹, verfaßt von meinem Neffen, Herrn Thomas Mann in München, dermaßen viele Unannehmlichkeiten erwachsen, die von den traurigsten Konsequenzen für mich waren … Ich sehe mich deshalb veranlaßt, mich an das lesende Publikum Lübecks zu wenden und dasselbe zu bitten, das oben erwähnte Buch gebührend einzuschätzen. – Wenn der Verfasser der ›Buddenbrocks‹ in karikierender Weise seine allernächsten Verwandten in den Schmutz zieht und deren Lebensschicksale eklatant preisgibt, so wird jeder rechtdenkende Mensch finden, daß dies verwerflich ist. Ein trauriger Vogel, der sein eignes Nest beschmutzt.« So eine Zuschrift des Onkels Friedrich Mann an den Lübecker Generalanzeiger, in der nicht einmal der Titel richtig wiedergegeben war. Der Stachel saß tief. Noch fünfundzwanzig Jahre später war Thomas Mann bemüht, in seiner Heimatstadt Wunden zu schließen, etwa mit dem Vortrag Lübeck als geistige Lebensform, in dem er sich nicht ohne Stolz zu seiner Herkunft bekannte. Es war eben jener Text, den er etwas später für das Radio variierte und in dem er auf die immer noch schmerzende Kritik mit dem Zugeständnis einging, »daß hier zu Hause dem viel angeführten Wort von dem Vogel, der sein eigenes Nest beschmutzt, nur wenige zu widersprechen wagten«. Thomas Mann fuhr fort mit dem scheinbaren Zugeständnis: »Vielleicht wagte nicht einmal der junge Autor und Übeltäter selbst, ihm zu widersprechen. Ihm war es ja, offen gestanden, wirklich nicht um eine Glorifikation Lübecks zu tun gewesen, sondern um den aus allen literarischen Zonen und außerdem von Wagner her beeinflußten Versuch eines Prosa-Epos, in das er die recht unlübeckischen geistigen Erlebnisse einströmen ließ, die seine zwanzig Jahre erschüttert hatten: den musikalischen Pessimismus Schopenhauers, die Verfalls-Psychologie Nietzsche’s, und dessen örtlich-stoffliches Teil ihn im Grunde wenig begeisterte. Dieses hatte sich ihm angeboten als das, was er beherrschte, womit er sein ernstes Spiel treiben mochte […].«

Das örtlich-stoffliche Teil, also Lübeck und seine Familie, nur als Versatzstücke auf einer Bühne zu einem Stück, das mit deutlicher Anspielung auf Goethes Dichtung und Wahrheit in erster Linie die verschlüsselte Autobiographie des eigenen Bildungsweges und einer problematischen Jugend sein wollte, einer Adoleszenz, die durch die Lektüre Schopenhauers und Nietzsches, aber auch die Musik Richard Wagners geprägt war. Im Roman ist die Senatorengattin Gerda Buddenbrook die Anwältin dieser damals neuen Musik, die sie gegen die Einrede ihres Musiklehrers Pfühl verteidigt.

Am Tage, da sie ihm zum ersten Male Klavierauszüge aus ›Tristan und Isolde‹ aufs Pult gelegt und ihn gebeten hatte, ihr vorzuspielen, war er nach fünfundzwanzig Takten aufgesprungen und mit allen Anzeichen des äußersten Ekels zwischen Erker und Flügel hin und wider geeilt.

»Ich spiele dies nicht, gnädige Frau, ich bin Ihr ergebenster Diener, aber ich spiele dies nicht! Das ist keine Musik … glauben Sie mir doch … ich habe mir immer eingebildet, ein wenig von Musik zu verstehen! Dies ist das Chaos! Dies ist Demagogie, Blasphemie und Wahnwitz! Dies ist ein parfümierter Qualm, in dem es blitzt! Dies ist das Ende aller Moral in der Kunst! Ich spiele es nicht!« Und mit diesen Worten hatte er sich wieder auf den Sessel geworfen und, während sein Kehlkopf auf und nieder wanderte, unter Schlucken und hohlem Husten weitere fünfundzwanzig Takte hervorgebracht, um dann das Klavier zu schließen und zu rufen:

»Pfui! Nein, Herr du mein Gott, dies geht zu weit! Verzeihen Sie mir, verehrteste Frau, ich rede offen … Sie honorieren mich, Sie bezahlen mich seit Jahr und Tag für meine Dienste … und ich bin ein Mann in bescheidener Lebenslage. Aber ich lege mein Amt nieder, ich verzichte darauf, wenn Sie mich zu diesen Ruchlosigkeiten zwingen …! Und das Kind, dort sitzt das Kind auf seinem Stuhle! Es ist leise hereingekommen, um Musik zu hören! Wollen Sie seinen Geist denn ganz und gar vergiften?…«

Aber so fürchterlich er sich gebärdete, – langsam und Schritt für Schritt, durch Gewöhnung und Zureden, zog sie ihn zu sich herüber.

»Pfühl«, sagte sie, »seien Sie billig und nehmen Sie die Sache mit Ruhe. Seine ungewohnte Art im Gebrauch der Harmonien verwirrt Sie … Sie finden, im Vergleich damit, Beethoven rein, klar und natürlich. Aber bedenken Sie, wie Beethoven seine nach alter Weise gebildeten Zeitgenossen aus der Fassung gebracht hat … und Bach selbst, mein Gott, man warf ihm Mangel an Wohlklang und Klarheit vor! … Sie sprechen von Moral … aber was verstehen Sie unter Moral in der Kunst?«

Die Szene aus dem achten Teil von Buddenbrooks ist exemplarisch nicht nur für die Erzählhaltung des ganzen Werks, sondern auch für die fließende Grenze zwischen Dichtung und Wahrheit in Thomas Manns Familienchronik. Der Klavierlehrer Pfühl mit seiner kleinbürgerlichen Aufgeregtheit ist dem Organisten von St. Marien, direkt gegenüber dem heutigen Buddenbrookhaus, nachempfunden, die musisch feinsinnige Gerda Buddenbrook trägt Züge der Mutter Thomas Manns, und auch für die dritte beteiligte Person, das stumm lauschende Kind Hanno Buddenbrook, gibt es ein reales Vorbild, diesmal sogar mit direktem autobiographischen Bezug: »[…] ich [kauerte] stundenlang in einem der hellgrau gesteppten Fauteuils und lauschte dem wohlgeübten, sinnlich feinfühligen Spiel meiner Mutter […]. Ihr verdanke ich eine nie verlorene Vertrautheit mit diesem vielleicht herrlichsten Gebiet deutscher Kunstpflege, einer Kultur für sich, in der Tat, in der ein Meister dem anderen den goldenen Ball zuwirft.«

Diese Mutter, im Roman Gerda Buddenbrook geb. Arnoldsen aus Amsterdam, war Julia Mann geb. da Silva-Bruhns. Sie entstammte der Verbindung eines nach Südamerika ausgewanderten deutschen Kaffeeplantagenbesitzers mit einer portugiesisch-kreolischen Brasilianerin. Im Roman ist sie eine elegante, exotische, aber auch rätselhafte Schönheit mit schwerem, dunkelrotem Haar, das ein mattweißes Gesicht und einen edelgeformten Mund umrahmt. Leitmotivisch werden immer wieder ihre »nahe beieinander liegenden, braunen, von feinen bläulichen Schatten umlagerten Augen« erwähnt. Aber nicht nur Thomas Manns eigene Mutter, auch Hans Christian Andersens geheimnisvolle Schneekönigin hat, wie Michael Maar gezeigt hat, für diese Figur Modell gestanden. Anders der Vater, der sich als großbürgerlicher Inhaber der Firma Buddenbrook und einflussreicher Senator Sorgen macht:

Thomas Buddenbrook war in seinem Herzen nicht einverstanden mit dem Wesen und der Entwicklung des kleinen Johann. – Er hatte einst, allem Kopfschütteln schnell verblüffter Philister zum Trotz, Gerda Arnoldsen heimgeführt, weil er sich stark und frei genug gefühlt hatte, unbeschadet seiner bürgerlichen Tüchtigkeit einen distinguierteren Geschmack an den Tag zu legen als den allgemein üblichen. Aber sollte nun das Kind, dieser lange vergebens ersehnte Erbe, der doch äußerlich und körperlich manche Abzeichen seiner väterlichen Familie trug, so ganz und gar dieser Mutter gehören? Sollte er, von dem er erhofft hatte, daß er einst mit glücklicherer und unbefangenerer Hand die Arbeit seines Lebens fortführen werde, der ganzen Umgebung, in der er zu leben und wirken berufen, ja seinem Vater selbst, innerlich und von Natur aus fremd und befremdend gegenüberstehen?

Wenn die Handlung bis an diesen Punkt der Familiengeschichte gelangt ist, sind Zweidrittel des Stoffes – in der noch in Fraktur gesetzten Ausgabe von 1901 gut siebenhundert Seiten – bewältigt, und es wird immer deutlicher, dass der Verfall der Familie zum Untergang der Getreidefirma Buddenbrook führen wird. Denn worüber Senator Buddenbrook nachsinnt, ist weniger der geläufige Generationenkonflikt, der das Verhältnis von Vätern und Söhnen belastet, sondern ein Syndrom, das sich in großbürgerlichen Unternehmerkreisen der Gründerzeit immer wieder zeigte und das Bismarck auf die Formel gebracht hatte, die erste Generation schaffe an, die zweite verwalte, die dritte studiere Kunstgeschichte.

Im Falle des jungen Thomas Mann hatte es nicht einmal bis zum Studium gereicht. Der aus heutiger Sicht so gelehrt wirkende und später mit akademischen Ehrentiteln überhäufte Schriftsteller war reiner Autodidakt, der sich nicht auf lohnabhängige Arbeit verstand, sieht man ab von einer kurzen Episode als Volontär bei einer Feuerversicherungsanstalt, der zeitweisen redaktionellen Mitarbeit bei der satirischen Zeitschrift Simplicissimus und einer vorübergehenden Tätigkeit als Lektor im Münchner Verlag Albert Langen.

»Wie wurde er überhaupt zum Künstler? Was ließ ihn so zerfallen mit der Sphäre seiner Herkunft, die ihn doch zum fest auf dem Boden der Wirklichkeit stehenden Kaufmann hätte bestimmen können?« Hermann Kurzke hat in seiner bedeutenden Thomas Mann-Studie die Lebensumstände des jungen Schriftstellers in einen gesellschaftspolitischen Zusammenhang gestellt: »Der Vater starb 1891, als Thomas sechzehn Jahre alt war. Die angesehene Getreidefirma ›Johann Siegmund Mann‹ wurde im 101. Jahr ihres Bestehens auf Grund einer testamentarischen Verfügung des Vaters liquidiert. Offenbar traute er weder seiner Frau noch den Kindern die Führung des Geschäfts zu. In einer Zeit, in der sonst vorwiegend Firmen gegründet werden, wird hier eine geschlossen. Soziologisch ist Thomas Manns Herkunft insoweit nicht repräsentativ. Er ist nicht der zeittypische Bürger, so wenig die Traditionen der republikanischen Hansestadt Lübeck die gleichen sind wie die des staatlich gedeckten Kapitalismus der Gründerjahre im übrigen Deutschland. Der schon Jahrhunderte alte patrizische Republikanismus der Hansestadt hat Lebensformen geschaffen, die eher denen des Adels gleichen als denen einer robusten neureichen Bourgeoisie. Es ist das Bewußtsein einer besonderen und seltenen, einer aristokratischen Herkunft, was Thomas Manns Distanz zu allen Gruppierungen seiner Zeit erklärt. Es ist schließlich die soziale Ortlosigkeit nach der Liquidation der Firma, die ihn zum Künstler prädestiniert.«

Zweifellos gehörten hanseatisches Selbstbewusstsein und ein ins Dünkelhafte gesteigerter Patrizierstolz zu den milieubedingten Eigenschaften, die Thomas Mann bereits in der Kindheit vermittelt wurden. Doch nicht weniger entscheidend wurden für ihn seine pubertären Bildungserlebnisse, allen voran Nietzsche. Der Philosoph, der als scharfsinniger Psychologe die Dekadenz der bürgerlichen Welt durchschaut hatte und der sich, zerrissen zwischen Künstlertum und Gelehrtendasein, stets als ein Besonderer, als Ausnahmemensch gefühlt hatte – eben dieser Friedrich Nietzsche war das Leitbild des jungen Thomas Mann, das ihn sein Leben lang begleiten sollte und noch in die Tiefenschichten seines Spätwerkes Doktor Faustus hineinwirkte. Die alten Werte sind brüchig geworden und zum Untergang bestimmt – es ist die fahle Nacht der Götterdämmerung, die es zu bezeugen gilt: Dieses Selbstverständnis hatten beide, der Philosoph und der Dichter, jeder auf seine Weise verinnerlicht.

»Ich war ein elfjähriges Kind, als er in Berlin seinen Verlag gründete. Zehn Jahre später war es der Traum jedes jungen Literaten, ein Buch bei S. Fischer zu haben, und meiner auch«, schrieb Thomas Mann später zur Erinnerung an den Verleger Samuel Fischer. Nach einigen literarischen Versuchen in den ersten Münchner Jahren, darunter eine Geschichte, die im Simplicissimus veröffentlicht und sogar ordentlich honoriert worden war, wagte es der Einundzwanzigjährige im Januar 1897, seine neue Novelle Der kleine Herr Friedemann an den Verlag zu schicken, der damals bereits zum wichtigsten Organ der literarischen Moderne in Deutschland geworden war. In Berlin war man beeindruckt. Die Novelle wurde im Aprilheft der hauseigenen Neuen Rundschau veröffentlicht, gleichzeitig äußerte der Verlag den Wunsch, auch weitere, ja alle Manuskripte des jungen Autors kennenzulernen. Thomas Mann, der inzwischen mit seinem älteren Bruder Heinrich nach Rom übergesiedelt war, wählte einige ältere und neuere Texte aus, da er vermutete, der Verlag plane einen kompletten Band mit seinen Arbeiten. Der Verleger aber wollte mehr und schrieb Ende Mai 1897 den entscheidenden Brief, von dem der englische Literaturhistoriker Nigel Hamilton gesagt hat, kein anderes Schreiben in der Geschichte des deutschen Verlagswesens habe sich so glänzend ausgezahlt wie dieses: »Sehr geehrter Herr Mann! Ihren Novellenband will ich gern verlegen. Die Sachen haben mir sehr gut gefallen, ich möchte sie mit einem illustrierten Umschlag in meiner ›Collection Fischer‹ bringen […]. Ich kann Ihnen für die ›Collection‹, die ich zu einem sehr billigen Preis vertreibe, ein gutes Honorar nicht anbieten; ich würde mich aber sehr freuen, wenn Sie mir Gelegenheit geben würden, ein größeres Prosawerk von Ihnen zu veröffentlichen, vielleicht einen Roman, wenn er auch nicht so lang ist. Für Publikationen dieser Art kann ich ungleich bessere Honorare bezahlen […]. Ich will für Ihre Production gern wirken, natürlich unter der Voraussetzung, daß Sie mir alle Ihre Produkte zum Verlag übergeben.«

»Fischers Spürsinn war auf der richtigen Fährte«, schrieb Peter de Mendelssohn, der spätere Verlagschronist, über den jungen Verleger, der mit abenteuerlichem Wagemut schon andere, bis dahin wenig bekannte Autoren an sich gebunden hatte: Gerhart Hauptmann, Arthur Schnitzler, Hugo von Hofmannsthal, aber auch Henrik Ibsen, Leo Tolstoi und Herman Bang – die ganze Palette einer sich etablierenden literarischen Moderne. Nun erging der Lockruf an Thomas Mann, dessen erste Arbeiten dem Verleger offenbar den Gedanken eingegeben hatten, es könne in ihm wohl auch ein Roman, vielleicht sogar eine dereinstige Gesamtausgabe stecken. Der so mit Vorschusslorbeer geschmückte Autor selbst zweifelte noch an den eigenen Fähigkeiten: »[…] die psychologische short story war es, die ich endgültig für mein Genre hielt: ich glaubte nicht, daß ich es je mit einer großen Komposition würde aufnehmen können und wollen.« Doch schon bald wurde er anderen Sinnes. An seinen Jugendfreund Otto Grautoff schrieb er im August 1897 aus Palestrina: »Ich selbst hatte eigentlich bislang nicht geglaubt, daß ich jemals die Courage zu einem solchen Unternehmen finden würde. Nun aber habe ich, ziemlich plötzlich, einen Stoff entdeckt, einen Entschluß gefaßt und denke nächstens, nachdem ich noch ein bischen kontempliert, mit dem Schreiben zu beginnen.« In dem nur fragmentarisch erhaltenen Brief teilt Thomas Mann weiter mit, dass der Roman den Titel »Abwärts« tragen solle. Dabei blieb es nicht, doch die Grundidee erhielt sich in dem späteren Untertitel »Verfall einer Familie«. Er rückt das Buch in den zeitgenössischen Zusammenhang der fin de siècle-Literatur und der europäischen Dekadenz. Die Vorbilder liegen auf der Hand: Bücher skandinavischer Autoren wie Jens Peter Jacobsens Niels Lyhne und Herman Bangs Hoffnungslose Geschlechter, die beide 1880 erschienen waren; ferner die Romane von Alexander Kielland und Jonas Lie, vor allem dessen 1888 in deutscher Übersetzung publizierter Mahlstrom, der den Verfall einer angesehenen Kaufmannsfamilie beschreibt und einige Figuren aus Buddenbrooks typengenau vorwegnimmt. Schließlich dürfen die Einflüsse der französischen Naturalisten, voran Paul Bourget und die Brüder Goncourt, nicht unerwähnt bleiben. Von ihnen ging die Initialzündung aus, wie Thomas Mann es später in seinem Rundfunkvortrag beschrieben hat: »Da geschah es, daß ich in Rom, wo ich damals mit meinem Bruder vorläufig lebte, einen französischen Roman, die ›Renée Mauperin‹ der Brüder Goncourt, las und wiederlas, mit einem Entzücken über die Leichtigkeit, Geglücktheit und Präzision dieses in ganz kurzen Kapiteln komponierten Werkes, einer Bewunderung, die produktiv wurde und mich denken ließ, dergleichen müsse doch schließlich wohl auch zu machen sein. Nicht Zola also, wie man vielfach angenommen hat – ich kannte ihn damals gar nicht –, sondern die sehr viel artistischeren Goncourts waren es, die mich in Bewegung setzten, und als weitere Vorbilder boten skandinavische Familienromane sich an, legten sich als Vorbilder darum nahe, weil es ja eine Familiengeschichte, und zwar eine handelsstädtische, der skandinavischen Sphäre schon nahe, war, die mir vorschwebte. Auch dem Umfang nach wurde dann etwas den Büchern Kiellands und Jonas Lie’s Entsprechendes konzipiert: zweihundertfünfzig Seiten, nicht mehr, in fünfzehn Kapiteln – ich weiß es noch, wie ich sie aufstellte.«

Es war ein Akt der Selbstfindung, aber auch der Selbstbefreiung. Der einst so arbeitsunwillige Schüler, der bürgerliche Tugenden wie Fleiß und Disziplin geringgeschätzt hatte, wurde plötzlich zu einem ehrgeizigen Perfektionisten, der chronologische Schemata und exakte Stammbäume entwarf, viel gegenständliches Material und sogar psychologische Pointen sammelte und familiäre Wissenslücken durch penible Recherchen, Anfragen bei Verwandten und Bekannten im weit entfernten Lübeck, zu schließen suchte. Das Konvolut der Vorarbeiten hat sich erhalten, darin findet sich auch die erwähnte skizzenhafte Kapiteleinteilung. »Das neue Haus. Festessen. Brief von Gotthold« heißt hier das erste Kapitel; »Thomas stirbt« und »Der kleine Johann stirbt« heißen die beiden letzten. Erwähnt sind auch die beiden Verlobungen und Scheidungen Tony Buddenbrooks, Thomas Buddenbrooks Wahl zum Senator und die Verhaftung des Direktors Weinschenk. Und schon in den frühesten Notizen finden sich prägnante Formulierungen, die später in den Roman eingingen und mehr mit Atmosphäre und Kolorit des Buches als mit seiner Handlung zu tun haben. Unter dem Stichwort »Anfang« heißt es da: »Was ist das. – Was – ist – das …« »Je, den Düwel ook, c’est la question, ma très chère demoiselle!« Es sind die berühmten Anfangsworte des Romans. Auch das Schlusswort »Es ist so!« der kleinen, strafenden, begeisterten Prophetin Sesemi Weichbrodt ist hier bereits notiert. Andere Einflüsse wirkten mehr aus der Tiefe: die Romane Tolstois, die Novellistik Turgenjews, der musikalisch grundierte Pessimismus Schopenhauers, der Leitmotivzauber Wagners. Auch Theodor Fontane, der temperamentverwandte märkische Romancier, übte seinen Einfluss aus. Zwar hat Thomas Mann später erklärt, Fontane zur Entstehungszeit von Buddenbrooks noch nicht gekannt zu haben, doch ist die Fontane-Lektüre durch frühe Briefe belegt. Sogar der Name der Familie, deren Verfall im Roman erzählt wird, ist von Fontane übernommen: Buddenbrook heißt in Effi Briest der Sekundant des Majors Crampas, und der Silbenfall des Namens erinnert an Fontanes Poggenpuhls.

Als Thomas Mann einige Monate später von Rom nach München übersiedelte, trug er bereits ein stattliches Manuskript im Reisegepäck. »[…] was war im Begriffe, aus den zweihundertfünfzig Seiten zu werden!«, fragte er verwundert sich selber. »Die Arbeit schwoll mir unter den Händen auf; alles nahm ungeheuer viel mehr Raum (und Zeit) in Anspruch, als ich mir hatte träumen lassen; während ich mich eigentlich nur für die Geschichte des sensitiven Spätlings Hanno und allenfalls die des Thomas Buddenbrook interessiert hatte, nahm all das, was ich nur als Vorgeschichte behandeln zu können geglaubt hatte, sehr selbständige, sehr eigenberechtigte Gestalt an, und ein wenig fühlte sich meine Sorge über dieses Wachstum erinnert an das ›Ring‹-Erlebnis Wagners, dem aus der Konzeption von ›Siegfrieds Tod‹ die leitmotiv-durchwobene Tetralogie geworden war.«

Ein Anfänger, der sein Unternehmen mit Wagners Ring vergleicht, könnte als überheblich und vermessen gelten. Doch geriet Thomas Mann die ebenso besessene wie geduldige Arbeit an Buddenbrooks zur entscheidenden Selbsterfahrung: »Was ich selber sei, was ich wolle und nicht wolle, nämlich nicht südliche Schönheitsruhmredigkeit, sondern den Norden, Ethik, Musik, Humor; wie ich mich zum Leben verhielte und zum Tode: ich erfuhr das alles, indem ich schrieb – und erfuhr zugleich, daß der Mensch auf keine andere Weise sich kennenlernt, als indem er handelt.« So steht es in Lübeck als geistige Lebensform, aus dem Abstand eines Vierteljahrhunderts geschrieben und nicht frei von der Absicht, die frühe Schreiberfahrung lebensgeschichtlich zu deuten.

Drei Jahre nahm die Arbeit an Buddenbrooks in Anspruch. Eine Zeit, die – wenn sie glückt – eine Psychoanalyse braucht, um die Ängste und Konflikte der Kindheit bewusst zu machen, zu bearbeiten und vielleicht zu lösen. Die starke ödipale Bindung an die Mutter, die Schuldgefühle gegenüber einem übermächtigen Vater, dessen Erbe anzutreten man für ungeeignet befunden worden war, das Unbehagen an einer bürgerlich-leistungsbestimmten Kultur, deren Dressur man auszuweichen gesucht hatte: all dessen sich schreibend zu vergewissern, geriet zu einem Akt der Selbstheilung, die keines Therapeuten bedurfte. »Tief ist der Brunnen der Vergangenheit. Sollte man ihn nicht unergründlich nennen?« Die berühmte Sentenz am Beginn von Joseph und seine Brüder hätte schon dem Erstlingsroman als Motto dienen können. Längst hatte der junge Autor während seiner Arbeit erfahren, dass es für eine gründliche Anamnese nicht genügt, Erlebnisse der eigenen Kindheit zu vergegenwärtigen, sondern dass die Frage nach der Herkunft weiter zurückgreifen muss, wenn der Schlüssel zu dem Rätsel gefunden werden soll, wer man ist und warum man so geworden ist. So wurde aus dem ursprünglichen Konzept eines Vater-Sohn-Konflikts die – vom Vorbild skandinavischer Romane – beeinflusste Familienchronik, die vier Generationen umfasst.

Im Mai 1900 war das Epos abgeschlossen: »[…] die erste und einzig vorhandene Niederschrift, das ungeschickteste Manuskript, auf liniiertem Geschäftspapier doppelseitig geschrieben«, wie Thomas Mann sich später erinnerte, »und so schickte ich es an Fischer, ohne viel Hoffnung, ohne viel Verzweiflung: hier denn, ich hatte getan, was ich konnte.« In der Berliner Bülowstraße war man beim Eintreffen des Konvoluts eher verunsichert. Ein Text von mehr als tausend Seiten, handgeschrieben, wollte erst einmal gelesen und geprüft werden, und es war nicht leicht, Übersicht zu gewinnen, so wie sie heute jedes bessere Literatur-Lexikon gewährt, wenn sie den »Verfall einer Familie« in wenige Zeilen zusammendrängt: »Das im Untertitel genannte Thema des Romans wird an vier Generationen einer Lübecker Kaufmannsfamilie dargestellt […]. Der Untergang der Buddenbrooks steht für das Schicksal eines patrizischen Bürgertums, an dessen Stelle – im Roman durch den Aufstieg der Familie Hagenström angedeutet – der kapitalistische Bourgeois tritt.«

Die Abfolge von vier Generationen bestimmt die Struktur des Romans, dessen Zeitrahmen gut vier Jahrzehnte, von 1835 bis 1877, umfasst. In diese Zeit fällt der Aufstieg des deutschen Bürgertums, Zollverein und Revolution von 1848, die preußisch-deutschen Kriege gegen Dänemark und Österreich, der deutsch-französische Krieg, Bismarcks Reichsgründung, die ersten Jahre der sogenannten Gründerzeit, nicht zuletzt das Anwachsen des Proletariats und die Gründung sozialistischer oder sozialdemokratischer Parteien. Vier Buddenbrooks werden als Oberhäupter und Erben des Handelshauses vorgestellt: Monsieur Johann Buddenbrook, ein Mann von großem Unternehmungsgeist und frühbürgerlicher Tüchtigkeit; der Konsul Jean Buddenbrook, sein Sohn, bei dem neben den merkantilen Interessen auch die künstlerischen zur Geltung kommen; sein Nachfolger Thomas, der das Geschäftsleben bereits als Last empfindet, kein Bürger mehr, sondern ein Darsteller der Bürgerrolle; schließlich Hanno Buddenbrook, der letzte kränkelnde Spross der Familie, der nur in der Musik Befriedigung findet. »Verfall« ist ein doppeldeutiger Begriff, er bedeutet nicht nur Abstieg und Untergang, sondern auch Steigerung und ästhetische Verfeinerung, mag ihr Preis auch wachsende Lebensuntüchtigkeit sein.

Im Verlag von S. Fischer war der erfahrene und literarisch renommierte Lektor Moritz Heimann für Thomas Manns Manuskript zuständig. Heimann, als Autor von Komödien und Novellen ein formstrenger Meister der kleinen Form, dürfte am episch ausladenden Erzählstil des jungen Schriftstellers wenig Gefallen gefunden haben. Der ursprüngliche Text seines Gutachtens ist nicht erhalten, dass es negativ ausfiel, steht außer Zweifel. Auch der Verleger war verunsichert. Welchem Publikum lässt sich die 1000-Seiten-Geschichte eines nahezu unbekannten Autors verkaufen? Samuel Fischers Brief an Thomas Mann, nachdem er die Hälfte des Manuskriptes gelesen hatte, ist voller Vorbehalte: »Glauben Sie, daß es Ihnen möglich ist, Ihr Werk um etwa die Hälfte zu kürzen, so finden Sie mich im Prinzip sehr geneigt, Ihr Buch zu verlegen. Ein Roman von 65 ausgedruckten Bogen ist für unser heutiges Leben fast eine Unmöglichkeit; ich glaube nicht, ob sich viele Menschen finden, die Zeit und Concentrationslust haben, um ein Romanwerk von diesem Umfang in sich aufzunehmen.«

Der wenig schmeichelhafte Brief erreichte Thomas Mann im Münchner Garnisons-Lazarett, wo der Einjährig-Freiwillige gerade eine Sehnenscheidenentzündung auskurierte, die er sich durch »Parademarsch-Exercitien« zugezogen hatte. Die Krankenstube bot dem Rekruten genügend Muße, das »Bubenstück von einer Zumuthung«, wie er den Vorschlag des Verlegers in einem Brief an seinen Bruder nannte, in Ruhe zu bedenken. Da zeigte er sich nicht bereit, die Arbeit dreier Jahre zu verschenken, und lehnte den rigorosen Kürzungsvorschlag des Verlegers ab: »… er soll das Buch bringen, wie es ist. Zwischen langwierig und langweilig ist doch noch ein Unterschied! Ein zweibändiger Roman ist doch auch heute noch keine unbedingte Unmöglichkeit!« Mit Bleistift schrieb er einen langen Brief an Fischer, worin er ihm auseinandersetzte, dass der große Umfang eine wesentliche Eigenschaft des Buches sei: »Es gäbe Bücher, die nichts seien, wenn sie nicht ausgiebig seien […].« – »Ich glaube, der Brief war gut«, hat Thomas Mann im autobiographischen Rückblick hinzugesetzt, dennoch stellte sich das erhoffte Ergebnis nicht sofort ein. Moritz Heimann musste das Manuskript ein zweites Mal lesen, und diesmal erschloss sich ihm die Qualität des Werkes und nötigte ihm das Urteil ab: »… daß der Zug zum Satirischen und Grottesken [sic] die große epische Form nicht nur nicht stört, sondern sogar unterstützt.« Trotzdem empfahl er Kürzungen in einzelnen Kapiteln – und siehe da, Thomas Mann erklärte sich zu einer Revision des Textes bereit, ohne dass wir wissen, wie eingreifend seine Bearbeitung war, da das Originalmanuskript verloren ist. Unterdessen kalkulierte der Verleger nochmals und arbeitete ein Vertragsangebot aus. Lange und lebhafte Korrespondenzen folgten, bis sich Verleger, Lektor und Autor über die Edition eines Werk verständigt hatten, das schon bald als eines der großen Meisterwerke der Epoche gelten sollte. Peter de Mendelssohn hat die Umstände des Erscheinens akribisch erforscht: »Am 17. April war das durchgesehene Manuskript zurück an den Verlag gelangt. Am 25. Mai gingen dem Autor die ersten Fahnenabzüge zu. Am 5. August konnte [die Leipziger Druckerei] Brandstetter mitteilen: ›Die Auflage wird in etwa 8 Tagen nach Rückkunft der letzten Bogen zur Ablieferung an die Buchbinderei kommen.‹ – Anfang Oktober 1901 wurde das Werk ausgeliefert. Der just sechsundzwanzigjährige Dichter hielt zwei dicke Bände von insgesamt elfhundert Seiten in der Hand, die zusammen zwölf Mark kosteten. Fischer hatte vorsichtigerweise eine Auflage von nur 1000 Exemplaren gedruckt. Der Autor verdiente an jedem verkauften Exemplar zwei Mark vierzig, und tausend Exemplare brachten ihm – wenn sie verkauft wurden – zweitausendvierhundert Mark ein.«

So schnell gingen die Dinge aber nicht. Der Absatz war schleppend, die Pressereaktion nicht günstig. Noch Jahre später schrieb der einflussreiche Kritiker Eduard Engel in seiner Literaturgeschichte: »Fraglich bleibt, ob ein Werk mit so überwiegend unerfreulichen Menschen Aussicht hat, sich auf den Höhen der dauerhaften Erzählungsliteratur zu halten. Die Erfahrung lehrt, daß kein Kunstwerk ohne innere Wärme, oder sagen wir noch schlichter: ohne Liebe, auf die Nachwelt kommt.« In diesem Urteil spiegelt sich die Anstrengung, die Thomas Mann seinen Lesern zumutete. Noch fünfundzwanzig Jahre später zitierte er in dem Vortrag Lübeck als geistige Lebensform voller Genugtuung eine junge Dame der Münchner Gesellschaft, die ihm im Erscheinungsjahr des Romans gesagt hatte: »Ich habe mich nicht gelangweilt beim Lesen Ihres Buches und habe mich auf jeder Seite gewundert, daß ich mich nicht langweilte.« Das entsprach nicht der Stimmungslage einer Zeit, deren literarisches Signum die Kürze, die pointierte Prägnanz, die Kunst der Abbreviatur war. All dies lag damals gleichsam in der Luft, vorbereitet von den Meistern des Wiener Feuilletons. »Wir lassen uns nicht mehr behaglich über den Dingen nieder«, schrieb etwa Egon Friedell. »Unsere gesamte Zivilisation steht unter dem Grundsatz: Le minimum d’effort et le maximum d’effet! […] Bücher sind Surrogate für Erlebnisse, Notbehelfe für Menschen, die keine Zeit haben. Daher ist Knappheit und Kürze die erste Forderung, die das moderne Buch erfüllen muß, aber nicht die dürftige oder die aphoristische Kürze, sondern die gehaltvolle, gedrängte Kürze, die gerade dem gedankenreichsten Schriftsteller ein stetes Bedürfnis ist.« Friedells Text war auf Peter Altenberg gemünzt, dessen Skizzensammlung Wie ich es sehe 1896, gleichfalls bei S. Fischer in Berlin, erschienen war. Altenberg selber hob das »abgekürzte Verfahren«, den »Telegramm-Stil der Seele« als seine künstlerische Intention hervor: »Ich möchte einen Menschen in einem Satze schildern, ein Erlebnis der Seele auf einer Seite, eine Landschaft in einem Worte!«

Thomas Mann fasste die Reaktion auf seinen Roman im Rückblick mit den Worten zusammen: »Wie? hieß es, sollen die dicken Wälzer wieder Mode werden? Ist es nicht die Zeit der Nervosität, der Ungeduld, die Zeit des Kurzen, der keck-künstlerischen Skizze? Vier Generationen Bürgertum, zum Auswachsen. Die Kritik verglich den Roman mit einem im Sande mahlenden Lastwagen.« Zwei Jahrzehnte später widmete er Altenberg eine zwischen Bewunderung und Spott oszillierende Erinnerung, worin er von »Liebe auf den ersten Laut« zu dessen Buch sprach, um dann sogleich den »Geist der Epik« gegen Altenbergs »atemknappen Pointillismus« auszuspielen. Das ging nicht ab, ohne erneut die Lasten der Buddenbrooks-Jahre zu beschwören und sich an die eigene, scheinbare Unzeitgemäßheit zu erinnern: »[…] was Tragen heißt, wie es tut, jahrelang unter der Spannung eines Werkes zu leben; Pathos und Ethos der großen Komposition; das Werk als fixe Idee, als verwirklichter Plan – davon wußte sein [Altenbergs] lyrischer Journalismus nichts. Er war immer fertig. Ich weiß wohl, wie halbwahr das ist, wenn man es auf die lyrische Form in ihrer Zeitlosigkeit bezieht. Aber er lehrte seine Form als zeitgemäß, verkündete sie im Sinn einer primitiven Fortschrittlichkeit gegen das Ausführliche und ›Langweilige‹, gegen den Geist der Epik mit einem Wort, der zeitlos und unsterblich ist!«

Als Thomas Mann diese Sätze schrieb, hatten die Buddenbrooks längst ihren Siegeszug angetreten. Gerade deswegen meint man in dieser Selbstbehauptung die bleibende Besorgnis zu spüren, der Erstlingsroman könne vielleicht doch nur ein epischer Nachzügler von eher epigonalem Charakter sein oder, wie der Autor in einem depressiven Augenblick notierte, »ein Bürgerbuch und […] nichts mehr fürs 20. Jahrhundert«. Was hier zerknirschte Selbstkritik war, hat als Einwand gegen Thomas Mann auch späterhin seine Wirkung getan, ja ist bis heute virulent geblieben, verallgemeinert zu dem Urteil, er gehöre gar nicht zur literarischen »Moderne«. Vladimir Nabokov, eine Generation jünger als Thomas Mann, nannte den Verfasser der Buddenbrooks im Vergleich mit Proust und Joyce schlichtweg einen »Scharlatan«. Ernest Hemingway nahm ausgerechnet den Familienroman von diesem Verdikt aus: »He would be a great writer if he had never written another thing than Buddenbrooks«, sagte er in einem Interview. Thomas Mann notierte den Satz am 25. November 1935 im Tagebuch und setzte als Kommentar das Wort hinzu: »Zweideutig!« Tatsächlich lässt Hemingways Feststellung auch die Lesart zu, der Autor der Buddenbrooks sei in diesem Buch zwar ein großer Schriftsteller, aber das spätere Werk falle daneben nicht sonderlich ins Gewicht. Hätte Thomas Mann die Zweideutigkeit – die wirkliche oder vermeintliche – überhaupt bemerkt, wenn damit nicht Zweifel berührt worden wären, die ihm selber vertraut waren?

So schwankt das Urteil über den Familienroman zwischen zwei Extremen: Manche sehen darin den nie mehr erreichten Gipfel von Thomas Manns Werk, andere einen bloßen Nachzügler der großen Epik des neunzehnten Jahrhunderts. Erzählt wird nicht nur die Familiengeschichte der Buddenbrooks, die einst aus dem Mecklenburgischen eingewandert waren und nun, zu Beginn des Romans im Jahr 1835, zu den wenigen Familien gehören, in deren Händen die Geschicke des kleinen Stadtstaates Lübeck liegen. Parallel wird von zwei weiteren Familien berichtet –: der noch älteren Patrizierfamilie Huneus und den neureichen Hagenströms. Auffällig ist die Zahl der Geburten, die bei den Buddenbrooks zwischen 1835 und 1877 deutlich abnimmt, wie sich auch die Lebenszeiten der männlichen Mitglieder verkürzen: der alte Johann erreicht mehr als siebzig Jahre, sein Sohn Jean wird fünfundfünfzig, dessen ältester Sohn und Firmenerbe Thomas stirbt bereits mit neunundvierzig an einem kranken Zahn, Hanno, der letzte Spross, erreicht nur noch das Alter von sechzehn Jahren. Hagenströms dagegen können sich nicht nur über reichlichen Nachwuchs freuen, auch ihr Vermögen nimmt stetig zu, nicht zuletzt dank einer einträglichen Verbindung mit der Huneus-Familie, deren Nachkommen es gelingt, das väterliche Vermögen in wenigen Jahren zu verdoppeln, während das der Buddenbrooks ständig abnimmt.

Rekonstruiert man die Stammbäume der Familien, kommt man auf über vierzig Angehörige, unter ihnen ein gutes Dutzend Hauptpersonen. Dazu gesellen sich zahlreiche, oft detailliert ausgeführte Randfiguren: Ärzte, Seelsorger, Dienstboten, Lehrer und Mitschüler, Geschäftspartner, Bankiers, musizierende Hausfreunde und andere Bekannte. Ein stattliches Personal mit über vierhundert Rollen. Zu Recht sprach Thomas Mann von einer Komposition. Es ist ein musikalisch geprägter Begriff, und tatsächlich sorgen die Prägnanz der Figurenzeichnung und die stetige Wiederkehr von Motiven in dem Gewirr von Stimmen und Stimmungen, von grotesken Situationen und raffinierten Intrigen, inmitten der opulenten Interieurs der Gründerzeit für ein hohes Maß an Transparenz und epischer Struktur. Zweifellos haben die Wagner’schen Leitmotive hier Modell gestanden, sie sind das einheitsstiftende Element der erzählerischen Partitur, auch wenn sie hier noch überwiegend schematisch, als bloße Erinnerungsmotive, eingesetzt werden.

Doch hat Thomas Mann von Wagner nicht nur gewisse Kompositionsprinzipien übernommen, die Musik des Bayreuther Meisters ist, wie schon früher erwähnt, im Roman auch unmittelbar gegenwärtig und spielt im Fortgang dieser bürgerlichen Tragödie eine immer bedrohlichere und schließlich zerstörerische Rolle. So wird das Finale des Romans dadurch eingeleitet, dass Hanno Buddenbrook sich am Klavier einer seiner Phantasien hingibt: »Es war ein ganz einfaches Motiv, das er sich vorführte, ein Nichts, das Bruchstück einer nicht vorhandenen Melodie, eine Figur von anderthalb Takten, und als er sie zum erstenmal mit einer Kraft, die man ihm nicht zugetraut hätte, in tiefer Lage als einzelne Stimme ertönen ließ, wie als sollte sie von Posaunen einstimmig und befehlshaberisch als Urstoff und Ausgang alles Kommenden verkündet werden, war gar nicht abzusehen, was eigentlich gemeint sei. Als er sie aber im Diskant, in einer Klangfarbe von mattem Silber, harmonisiert wiederholte, erwies sich, daß sie im wesentlichen aus einer einzigen Auflösung bestand, einem sehnsüchtigen und schmerzlichen Hinsinken von einer Tonart in die andere …«

Wagner als musikalisch drapierte Versuchung, als schwelgerischer Untergangszauber. Nur wenige Tage nach seiner Klavierorgie stirbt Hanno Buddenbrook an Typhus. Sehr genau wusste der junge Autor, worauf er hinauswollte. Schon auf den ersten Seiten erklingt das Motiv des Untergangs einer Familie, beiläufig und von weit herkommend, in jener unvergleichlich geschilderten Tafelrunde, die den Auftakt bildet. Fast die ganze Familie hat sich zu einer ihrer regelmäßigen Donnerstag-Zusammenkünfte eingefunden und dazu auch Freunde aus der Stadt in das kürzlich erworbene Haus geladen. Die Gäste sind entzückt von einem Ambiente, das Geschmack und Wohlstand mit dem Gefühl bürgerlicher Sicherheit verbindet, die Gespräche fließen in heiterer Beiläufigkeit dahin, wie es die Konvention verlangt. Dann aber taucht plötzlich, noch verschleiert, das Verfallsmotiv auf, als sich der Konsul der Vorbesitzer erinnert, die das Haus einst erbaut hatten: »›1682, im Winter, ist es fertig geworden. Mit ›Ratenkamp & Comp.‹ fing es damals an, aufs glänzendste bergauf zu gehen … Traurig, dieses Sinken der Firma in den letzten zwanzig Jahren …‹« An dieser Stelle schreibt Thomas Mann, um einen musikalischen Vergleich zu verwenden, eine Generalpause vor. »Ein allgemeiner Stillstand des Gesprächs trat ein und dauerte eine halbe Minute. Man blickte in seinen Teller und gedachte dieser ehemals so glänzenden Familie, die das Haus erbaut und bewohnt hatte und die verarmt, heruntergekommen, davongezogen war …«

Viele hundert Seiten später kehrt das Motiv gleich zweifach wieder. Zunächst ist es Thomas Buddenbrooks grotesker Tod an einem faulen Zahn, danach seines Sohnes Hanno frühes Sterben, die die letzten Anstöße zum Ruin der Firma geben. Die Familie hat längst abgewirtschaftet, wie einst die Familie Ratenkamp & Comp. Und wieder gibt es zum Schluss eine, diesmal nur kleine Familienzusammenkunft, zu der sich, da alle männlichen Hauptpersonen tot sind, ausnahmslos schwarz gekleidete Damen einfinden, um Abschied zu nehmen: »Abschied von Gerda Buddenbrook, die im Begriff stand, die Stadt zu verlassen und nach Amsterdam zurückzukehren […]. Es war von Gerda’s Reise die Rede, von dem Zuge, mit dem sie zu fahren gedachte, und dem Verkaufe der Villa samt den Möbeln, den der Makler Gosch übernommen hatte. Denn Gerda nahm nichts mit und ging fort, wie sie gekommen war.«

Décadence und Ewige Wiederkehr – zwei sehr unterschiedliche Motive Nietzsches, jetzt zu strukturbildenden Leitmotiven abgewandelt – entfalten sich in dem Roman, der im Verfall einer Familie zugleich den Zerfall einer Epoche beschreibt, wie eine der Natur abgelauschte Gesetzlichkeit. Solche Deutungen gab es nach dem Erscheinen der Buddenbrooks zunächst freilich nicht. Thomas Mann hatte nicht versäumt, mit seinen vorerst schwachen Kräften auf die Aufnahme des Buches durch die literarische Kritik einzuwirken. Dem Jugendfreund Grautoff, der Buddenbrooks für die Münchner Neuesten Nachrichten besprechen sollte, gab er detaillierte Hinweise, wie er vorzugehen und auf welche Aspekte er besonders zu achten habe: »… betone, bitte, den deutschen Charakter des Buches«, schrieb er. »Als zwei echt deutsche Ingredienzen […] nenne Musik und Philosophie. Seine Meister, wenn schon von solchen die Rede sein müsse, habe der Verfasser freilich nicht in Deutschland. Für gewisse Partien des Buches sei Dickens, für andere seien die großen Russen zu nennen.« Schließlich versäumte er nicht, den Freund auf »die eminent epische Wirkung des Leitmotivs« hinzuweisen: »Das Wagnerische in der Wirkung dieser wörtlichen Rückbeziehung über weite Strecken hin, im Wechsel der Generationen.« Mit diesem Brief begann Thomas Manns lebenslanges Bemühen, seinen Kritikern und Interpreten die Stichworte zu liefern, die sie dann nur noch auszubuchstabieren hatten. Auch Grautoff hat die Hinweise getreulich ausgeführt und teilweise wörtlich aus Thomas Manns Brief übernommen, dem letzten übrigens, den er von ihm erhielt. Dennoch hatten die Buddenbrooks es zunächst schwer, und es gab nur vereinzelt ermutigende Stimmen. Im Bremer Tageblatt ließ ein Kritiker verlauten: »Man wird sich diesen Namen unbedingt notieren müssen. Mit einem Roman von elfhundert Seiten hat Thomas Mann einen Beweis von Arbeitskraft und Können gegeben, den man nicht übersehen kann.« Der Verfasser der Besprechung war Rainer Maria Rilke, der ein gutes Jahrzehnt später in seinem einzigen Roman Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge eine Gestalt schuf, deren morbide und neurotische Ängste durchaus mit denen Hanno Buddenbrooks verglichen werden können. Bemerkenswert war, dass Rilke in der Figur Hannos nicht bloß die Apotheose des Verfalls, sondern auch den Keim zu etwas Neuem erkannte: »In ihm ist noch einmal die Möglichkeit zu einem Aufstieg (freilich einem anderen als die Buddenbrooks erhoffen) gegeben: die unendlich gefährdete Möglichkeit eines großen Künstlertums, die nicht in Erfüllung geht.« Anders ausgedrückt: Thomas Mann als Verfasser des Buches ist ein überlebender Hanno. Heinrich Mann drückte Rilkes Gedanken in seinem Erinnerungsbuch Ein Zeitalter wird besichtigt mit Blick auf den jüngeren Bruder und dessen ersten Roman ganz ähnlich aus: »Nur er begriff damals den Verfall; erfuhr gerade durch seinen eigenen, fruchtbaren Aufstieg, wie es geht, daß man absteigt, aus einer zahlreichen Familie eine kleine wird und den Verlust eines letzten tüchtigen Mannes nie mehr verwindet. Der zarte Junge, der übrig ist, stirbt, und gesagt ist alles für die ganze Ewigkeit. In Wirklichkeit, wie sich dann herausstellte, blieb vieles nachzutragen, wenn für keine Ewigkeit, doch für die wenigen Jahrzehnte, die wir kontrollieren. Die ›verrottete‹ Familie, so genannt von einem voreiligen Pastor, sollte noch auffallend produktiv sein.«

Als geradezu prophetisch für die Zukunft der Buddenbrooks sollte sich eine Äußerung des Literaturkritikers Samuel Lublinski erweisen, die im Berliner Tageblatt zu lesen war: »Der Roman wird wachsen mit der Zeit und noch von vielen Generationen gelesen werden: eines jener Kunstwerke, die wirklich über den Tag und das Zeitalter erhaben sind, die nicht im Sturm mit sich fortreißen, aber mit sanfter Überredung allmälig und unwiderstehlich überwältigen.« Durch Rezensionen wie diese sah sich Samuel Fischer in seinem Spürsinn bestätigt, und er erkannte wohl auch, dass es ein Fehler gewesen war, den Roman in zwei Bänden herauszubringen. Im selben Herbst 1901 war in einem anderen Verlag der Roman Jörn Uhl von Gustav Frenssen erschienen, ähnlich umfangreich wie Buddenbrooks, doch in einem Band. Ein Verkaufserfolg. Beide Bücher wurden häufig miteinander verglichen. Also entschloss sich Fischer, eine preiswerte Ausgabe in einem Band auf dünnem Papier herauszubringen, und stattete sie – eine buchtechnische Novität – mit einem farbigen, direkt auf den Einband gedruckten Bild aus, das Bürgerhäuser in einer Gasse mit norddeutsch-hanseatischer Anmutung zeigte. Diese Ausgabe brachte den Durchbruch. Auch die mit dem Roman verbundenen Lübecker Klatsch- und Skandalgeschichten hatten sich inzwischen überall verbreitet, so dass sich Josef Hofmiller in den Süddeutschen Monatsheften zu der Feststellung veranlasst sah: »Was aber kümmern uns im südlichsten Süden Deutschlands gewisse Lübecker Verstimmungen? Was werden sie unsere Nachkommen in fünfzig Jahren kümmern? Welch schönes Thema für Doktorarbeiten im Jahre 2000: ›Dichtung und Wahrheit in Thomas Manns Buddenbrooks‹.« Hofmiller sollte Recht behalten – nur ließen Dissertationen und literaturkritische Forschungen nicht hundert Jahre auf sich warten. Thomas Mann hat es in seiner Lübecker Versöhnungsrede mit den Worten ausgedrückt: »Das Buch wurde vom Erfolg ergriffen; Auflage folgte auf Auflage, und heute ist es wahrhaftig die zweite Generation, die sich mit ihm beschäftigt: sonderbar zu denken, daß junge Leute den Roman in Händen halten, die in der Wiege lagen, noch jüngere Seminaraufsätze darüber schreiben, die nicht auf der Welt waren, als ich ihn zu Papier brachte.«

Als Seelengeschichte des deutschen, ja des europäischen Bürgertums hat Thomas Mann rückblickend sein Jugendepos bezeichnet. Das erste Jahrzehnt des zwanzigsten Jahrhunderts konnte durchaus als Verlängerung des fin de siècle angesehen werden. Noch dominierten Familiensinn und Sesshaftigkeit, man reiste in die Sommerfrische ans Meer, wie die Buddenbrooks nach Travemünde vor den Toren der Stadt, die Promenaden- und Kurkonzerte mit den Orchestermuscheln glichen einander, und in allen Opernhäusern des wilhelminischen Reiches wurde vor vollen Häusern Wagner gespielt. Auch das Wirtschaftsleben verlief in den gewohnten Bahnen nach den Wechselfällen von Hausse und Baisse. Über seine Konkurrenten Strunck & Hagenström, diese »hergelaufene Familie«, sagt Thomas Buddenbrook mit der Fairness des altbürgerlichen Kaufmanns, sie machten sich geschäftlich heraus: »das ist die Hauptsache«. Und seine oft so naive Schwester Tony antwortete: »Selbstverständlich! und man weiß ja auch, wie sie’s machen … Mit den Ellenbogen, weißt du … ohne jede Kulanz und Vornehmheit … Großvater sagte von Hinrich Hagenström: ›Dem kalbt der Ochse‹, das waren seine Worte …« Riskante Warentermingeschäfte und Spekulationen auf die Zukunft gehörten zum unternehmerischen Alltag. Auch betrügerische und faule Schwiegersöhne, Mitgiftjäger wie Bendix Grünlich und Alois Permaneder waren keine Einzelfälle, und das galt auch für Mitglieder der ehrbaren Familie, die vom Stil des Bürgerhauses abwichen wie der in einer Anstalt landende Lebemann Christian, Thomas Buddenbrooks Bruder, oder der kleine Hanno, der Verfallsprinz, der in der Familienchronik einen Strich unter seinen Namen zieht, was er später mit den Worten erklärt: »Ich glaubte … ich glaubte … es käme nichts mehr …« Es ist die dauernd plappernde Tony, der am Schluss das Resümee der konservativen, gegenüber der Zukunft blinden Gesellschaft in den Mund gelegt wird: »Ja, so geht es. Man müht sich und nimmt Anläufe und kämpft … und du hast dagesessen und geduldig alles abgewartet.«

Tatsächlich hatte Thomas Mann, damals ein gänzlich unpolitischer Autor nationalkonservativer Haltung, nicht nur das grandiose Wetterleuchten schwelender Konflikte als Schauspiel mit hohem Unterhaltungswert auf die Bühne seines Lübecker Welttheaters gebracht. Er hatte auch, ohne sich dessen voll bewusst zu sein, die morschen Fundamente bloßgelegt, die 1914 mit dem Ausbruch des Weltkrieges zum Einsturz der bürgerlichen Welt führten. Seelengeschichte eines überlangen Jahrhunderts, an dessen Anfang 1789 der befreite mündige Citoyen gestanden hatte und dessen Ende der saturierte Bourgeois beschloss. Das epische Monumentalfresko fand mancherlei Bestätigung durch Kultursoziologen wie Georg Simmel und Max Weber, die die Entwicklung des Bürgertums im neunzehnten Jahrhundert als Tragödie beschrieben. Aber so sterbensmüde oder gar tot, wie die Kulturkritik meinte, war das Bürgertum noch lange nicht. Vielleicht war das einer der Gründe, warum die Buddenbrooks sich gerade in den 1920er Jahren zu einem Lieblingsbuch des deutschen Bürgertums entwickelten. Nachdem Thomas Mann 1929 den Nobelpreis für Literatur erhalten hatte, folgte der Verlag seinem Wunsch nach einer preisgünstigen Ausgabe zum Warenhauspreis von 2 Mark 85, was zur Folge hatte, dass die Gesamtauflage schon bald die Millionengrenze überschritt. Auch dem Verleger und seinem Autor kalbte der Ochse, um Johann Buddenbrooks Wort abzuwandeln. Der Familienroman war zum Hausbuch des deutschen Bürgertums geworden. Kurt Tucholsky, in seiner geistig-politischen Haltung Thomas Mann eher fernstehend, konstatierte: »Was so erstaunlich bleibt – und das Buch wird nicht alt – ist, daß das Lübeckische und das Persönliche so zum Allgemein-Menschlichen vertieft ist, daß es alle angeht.« Diese Wirkung des Buches hat stellvertretend für viele Leser Franz Werfel bezeugt, als er im Januar 1944, nicht lange vor seinem Tod, den Erstlingsroman Thomas Manns noch einmal las und dem Verfasser vom Krankenbett dazu schrieb: »Wahrhaftig, die Buddenbrooks sind unsterblich. Sie haben die herrliche Eigenschaft organischer Substanz, mit der Zeit zu wachsen. Vom Welken ist nichts zu spüren. Ich habe diesem Buch vier volle Tage zu verdanken, die es der Leere meines gegenwärtigen Daseins geschenkt hat.« Thomas Mann war von diesen Zeilen beeindruckt und bewegt, er besuchte Werfel einige Tage später im Hospital und notierte im Tagebuch dessen Bemerkung über Buddenbrooks: »Ein unsterbliches Meisterwerk, dessen Verfasser so empirisch vor sich zu sehen, sehr merkwürdig sei.« Deutlicher lässt sich nicht sagen, dass der Roman knapp fünfzig Jahre nach seinem Erscheinen den Rang eines literarischen Denkmals einzunehmen begann, das sich bereits von seinem Autor gelöst hatte, und man begreift die Genugtuung, die Thomas Mann bei dieser Gelegenheit empfand. In dem wenig später entstandenen Buch über die Entstehung des Doktor Faustus hat er, sein eigenes Tagebuch zitierend, an Werfels Lob eine nachdenkliche Reflexion geknüpft: »Obgleich das Jugendwerk nun so lange schon, fast ein halbes Jahrhundert lang, sein eigenes, von mir abgelöstes Leben führte und ich es kaum noch als mir zugehörig empfand, war ich tief betroffen von dieser Botschaft […] ›Ich sinne darüber‹, schrieb ich, ›ob es nicht dies Buch sein mag unter all den meinen, dem bestimmt ist, zu bleiben. Vielleicht war damit meine ›Sendung‹ erfüllt und es war nur noch mein Teil, ein nachfolgendes langes Leben leidlich würdig und interessant zu erfüllen.‹«

Wider die Todessympathie»Der Zauberberg«

Ein junger Mensch, Hans Castorp, fährt im Sommer 1907 von seiner Heimatstadt Hamburg auf Erholungsreise in die Schweizer Alpen. Im Sanatorium Berghof