9,49 €

Mehr erfahren.

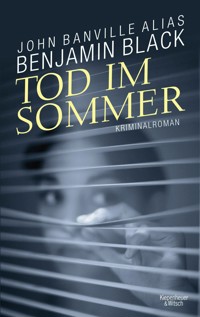

- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook

- Kategorie: Krimi

- Serie: Quirke ermittelt

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2016

Ein atmosphärisch dichter Krimi aus dem Dublin der 50er-Jahre Der sagenhaft reiche Zeitungsverleger Richard Jewell wird tot mit einer Schrotflinte in seinen blutigen Händen am Schreibtisch aufgefunden. Hat er sich selbst erschossen, oder war es Mord? Und was haben das Waisenhaus, in dem er oft verkehrte, und die mysteriösen Gönner damit zu tun? Inspector Hackett und Quirke ermitteln. Es sieht nach Selbstmord aus, doch Inspector Hackett und Gerichtsmediziner Quirke halten es für unmöglich, dass sich jemand mit einer Schrotflinte erschießt und das Gewehr danach noch in Händen hält. Warum reagiert die attraktive, aber mysteriöse französische Gattin des Verlegers so ungerührt, und was ist mit der krisenanfälligen Schwester los? Die Ermittlungen führen ins Waisenhaus St. Christopher's, in dem Quirke als Kind lebte. War Jewell dort wirklich Mäzen oder verfolgte er ganz andere Interessen als soziales Engagement? »Ein fesselnder Plot, leidenschaftliche Charaktere und eine großartige Kulisse« The Times

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 404

Ähnliche

Benjamin Black

alias John Banville

Tod im Sommer

Kriminalroman

Aus dem Englischen von Andrea O’Brien

Kurzübersicht

> Buch lesen

> Titelseite

> Inhaltsverzeichnis

> Über Benjamin Black

> Über dieses Buch

> Impressum

> Hinweise zur Darstellung dieses E-Books

Inhaltsverzeichnis

Die Arbeit der Übersetzerin am vorliegenden Text wurde vom Deutschen Übersetzerfonds gefördert.

1

Als die Nachricht die Runde machte, dass Richard Jewell mit halb weggeschossenem Kopf und einem Jagdgewehr in der unblutigen Hand gefunden worden war, gab es kaum jemanden außerhalb und selbst innerhalb der Familie, der über sein Ableben Trauer empfand. Jewell, unter den kühneren seiner Kritiker als Diamond Dick bekannt, war ein reicher Mann gewesen. Den größten Teil seines Vermögens hatte er von seinem Vater geerbt, dem berüchtigten Francis T. – Francie – Jewell, ehemaliger Bürgermeister und Verleger einiger erfolgreicher Zeitungen wie dem gefürchteten Revolverblatt Daily Clarion, das in der Stadt die höchste Auflage hatte. Jewell senior war eine Art ungeschliffener Edelstein gewesen, der zu gewalttätigen Racheakten neigte und Gewerkschaften hasste, doch sein Sohn, obgleich nicht weniger skrupellos und rachsüchtig, hatte sich bemüht, den Familiennamen durch von seiner Zeitung breit publizierte Wohltätigkeit auf Hochglanz zu polieren. Richard Jewell war für seine Spenden an Waisenhäuser und Schulen für Behinderte bekannt, und der kürzlich eröffnete Jewell-Flügel des Holy Family Hospital galt als Außenposten im Kampf gegen Tuberkulose. In einer Stadt voller Armut und chronischer Krankheiten hätten diese und andere Kampagnen Dick eigentlich zum Helden machen müssen, doch nun, da er tot war, gab es viele Bürger, die offen bekundeten, gern auf seinem Grab tanzen zu wollen.

Seine Leiche war am Sonntagnachmittag in seinem Büro über dem Stall in Brooklands entdeckt worden, einem Landsitz in County Kildare, der ihm und seiner Frau gehörte. Maguire, der Verwalter, war über die Außentreppe gekommen, um Jewell darüber zu informieren, dass sein lahmender Hengst beim abendlichen Rennen in Leopardstown wohl nicht an den Start gehen könne. Die Tür zum Büro war angelehnt gewesen, doch Maguire war klug genug, vor dem Eintreten zu klopfen. Sofort hatte ihn das Gefühl beschlichen, dass etwas nicht stimmte. Als man ihn später aufforderte, dieses Gefühl zu beschreiben, war er dazu nicht in der Lage; nur seine Nackenhaare, sagte er, hätten sich gesträubt, und er erinnere sich deutlich daran, dass Blue Lightning gewiehert habe, da unten im stillen Hof. Blue Lightning war Dick Jewells Lieblingspferd gewesen, ein Dreijähriger mit großem Potenzial.

Der Schuss aus der Schrotflinte hatte Jewell schräg nach hinten über den Schreibtisch geschleudert, wo er nun lag; ein Stück Kiefer, ein paar Zähne und ein blutiger Wirbelsäulenstumpf, mehr war von seinem Kopf nicht mehr übrig. Auf der Panoramafensterscheibe prangte ein satter Blutfleck mit Hirnmasse, wie eine riesige Pfingstrose, in deren Mitte ein Loch klaffte und den Blick auf hügelige, bis zum Horizont reichende Graslandschaft freigab. Maguire hatte erst gar nicht begriffen, was geschehen war. Es sah aus, als hätte sich der Mann erschossen, aber Diamond Dick Jewell war der Letzte, von dem Maguire oder sonst jemand erwartet hätte, dass er sich den Schädel wegpustet.

Die Gerüchteküche begann sofort zu brodeln, es wurde wild spekuliert. Das Ereignis war umso schockierender, als es sich an einem verträumten Sonntagnachmittag im Sommer zugetragen hatte, während die Buchen entlang der Auffahrt von Brooklands in der Sonne brüteten und Heu- und Pferdegeruch schwer in der Sommerluft hingen. Nicht, dass viele in die Einzelheiten eingeweiht gewesen wären. Keiner konnte einen Skandal besser vertuschen als die Jewells. Und ein Selbstmord – in diesen Zeiten, in diesem Land – war sogar ein sehr großer Skandal.

In den Redaktionsbüros des Clarion am Eden Quay herrschten Chaos und Fassungslosigkeit. Alle, vom Laufburschen bis zum Redakteur, kamen sich vor, als schwämmen sie unter Wasser oder in einem zähen Medium, während die Dinge über ihnen dahinrasten wie bei einer Sturzflut. Der Redakteur Harry Clancy war aus Portmarnock gekommen – ein Caddy war mit dem Fahrrad losgeschickt worden, um ihn am zwölften Loch abzufangen; er trug noch immer seine Golfkleidung, und die Stollen seiner Schuhe klackerten wie Tätowiernadeln auf dem Linoleum, während er, vor seinem Schreibtisch auf und ab schreitend, einen Nachruf diktierte, den seine Sekretärin, die nicht mehr ganz junge, mit einem Damenbart gesegnete Miss Somers, auf einem Schreibblock stenografierte.

»… mitten aus dem Leben gerissen wurde«, psalmodierte Clancy, »von einer Hirnblutung …« Er unterbrach sich und sah Miss Somers an, die mit dem Schreiben aufgehört hatte und reglos dasaß, den Bleistift über dem Notizblock auf ihren Knien in der Luft. »Was ist?«

Miss Somers schien ihn nicht gehört zu haben, denn sie fing wieder an zu schreiben. »… mitten aus dem Leben …«, murmelte sie, während sie die Zeichen sorgfältig auf das billige graue Papier malte.

»Was soll ich denn sagen?«, wollte Clancy wissen. »Dass sich der Boss den Schädel weggepustet hat?«

»… von einer Hirn-blu-tung …«

»Ja, ist schon gut, streichen Sie das.« Clancy war ganz entzückt gewesen, dass ihm eine derart plausible Todesursache eingefallen war. Es war doch eine Art Blutung gewesen, oder etwa nicht? Außerdem hatte es angesichts der Tatsache, dass Jewell eine Schrotflinte auf sich gerichtet hatte, bestimmt ganz viel Blut gegeben. Der Clarion würde es nicht als Selbstmord bezeichnen, genauso wenig wie seine Konkurrenten: Über Selbstmorde wurde in der Presse grundsätzlich nicht berichtet, das war eine unausgesprochene Regel, aus Rücksicht auf die Angehörigen, und damit die Versicherungen keinen Vorwand hatten, sich vor den Zahlungen zu drücken. Trotzdem, dachte Clancy, lieber keine handfeste Lüge drucken. Es würde schon schnell genug durchsickern, dass der Boss sich die Kugel gegeben hatte – meine Güte, was für eine treffende Formulierung! –, egal, welch plausible Unwahrheiten man auch verbreitete. »Schreiben Sie einfach: ›im bedauernswert jungen Alter von fünfundvierzig Jahren und auf dem Höhepunkt seiner beruflichen Karriere‹, und damit hat es sich.«

Er vergrub die Hände in den Hosentaschen, klackerte durch das Zimmer zum Fenster und schaute auf den Fluss. Putzte hier eigentlich keiner? Man konnte kaum durch die Scheiben schauen. Alles da draußen flirrte in der Hitze, er konnte förmlich den versengten Staub in der Luft riechen, und auch der Fluss gab einen giftigen Gestank von sich, den kein verschmiertes Fenster mit noch so dicker Scheibe aussperren konnte. »Lesen Sie mir das noch mal vor«, brummte er. Auf dem Golfplatz war er heute in Topform gewesen, mit drei Bogeys und einem Birdie an Loch neun.

Seine Sekretärin riskierte einen Seitenblick. Dieser rosa Pullunder mochte vielleicht auf einem Golfplatz akzeptabel sein, aber hier im Büro sah der Mann darin aus wie eine uralte Tunte. Clancy war ein kräftiger Mann mit rotbraunen, von erstem Grau durchsetzten Locken und einem Netz roter Äderchen auf den Wangen, ein Vermächtnis des maßlosen Alkoholkonsums vergangener Jahre. Er musste aufpassen, dass er nicht selbst eine Hirnblutung bekam, sinnierte Miss Somers. Clancy war der vierte Chefredakteur, für den sie während ihrer vierzigjährigen Anstellung beim Clarion gearbeitet hatte, Eddie Randall nicht mitgezählt, der schon nach vierzehn Tagen in der Redaktion einen Nervenzusammenbruch erlitten hatte und gefeuert worden war. Sie erinnerte sich an Jewell senior, den alten Francie; über einem heißen Portwein bei der Weihnachtsfeier in Mooney’s hatte er ihr ein anzügliches Angebot gemacht, das sie geflissentlich überhört hatte. Doch der war wenigstens ein echter Kerl gewesen und kein Würstchen, wie die, die heute hier herumliefen und sich Journalisten nannten – was war bloß aus den Reportern geworden? –, während sie die eine Hälfte der Woche auf dem Golfplatz und die andere im Pub verbrachten.

Clancy war schon wieder in Fahrt, stelzte schwafelnd durchs Zimmer. »… Sprießling einer großen Dubliner Familie und …« Wieder hielt er inne, Miss Somers dezentes, aber unüberhörbares Räuspern hatte ihn unterbrochen. »Was ist denn jetzt schon wieder?«

»Verzeihung, Mr Clancy, aber … wie hieß das Wort?«

»Was?« Die Frage verwirrte ihn.

»Meinen Sie wirklich Sprießling?«, fragte Miss Somers. »Ich glaube, es müsste Sprössling heißen, nicht Sprießling.«

Sie wich seinem Blick aus, und er stand schwer atmend in der Mitte des Zimmers und betrachtete mit wütender Hilflosigkeit den fahlen Scheitel ihres silbernen Schopfes. Blöde vertrocknete alte Jungfer! »Oh, verzeihen Sie bitte meinen Versprecher«, sagte er mit enerviertem Sarkasmus. »… Sprössling einer großen Dubliner Familie …« Und ein unbarmherziger Mistkerl, dachte er, der einem ohne mit der Wimper zu zucken das Herz aus dem Leib gerissen hätte. Er wedelte ungeduldig mit der Hand und setzte sich an seinen Schreibtisch. »Wir machen das später fertig«, sagte er. »Das hat noch Zeit. Sagen Sie denen von der Zentrale Bescheid, ich brauche eine Verbindung zu Hackett drüben in der Pearse Street.«

Inspektor Hackett war wie immer draußen in Brooklands. Wie Clancy hatte auch er schlechte Laune. Gerade hatte er seinen Sonntagsbraten verzehrt – eine schöne Lammkeule – und wollte sich fürs Angeln in Wicklow umziehen, als das Telefon klingelte. Ein Anruf am Sonntagnachmittag konnte nur von seiner Schwägerin sein, die sich und ihre Brut zum Besuch ankündigen wollte, oder vom Polizeirevier. Heute erkannte er schon am schrillen Klingeln, um welche der beiden Möglichkeiten es sich handelte, und dass es dabei um eine ernste Angelegenheit ging. Der neue Bursche, Jenkins, holte ihn mit dem Streifenwagen ab; das Heulen des Martinshorns war schon aus drei Straßen Entfernung zu hören. Seine Frau machte ihm aus den Überresten des Lammbratens ein Sandwich – Mays Hauptaufgabe bestand mittlerweile darin, für sein leibliches Wohl zu sorgen –, und das handwarme, in Pergamentpapier gewickelte Päckchen mit Brot und Fleisch, das seine Jackentasche ausleierte, ging ihm fürchterlich auf die Nerven. Wäre er sich dabei nicht schäbig vorgekommen, er hätte es gleich hinter der Stadtgrenze aus dem Fenster geworfen.

Jenkins kriegte sich vor Aufregung gar nicht mehr ein. Dies war sein erster ernst zu nehmender Fall, seit er Inspektor Hackett zugeteilt worden war, und ernst konnte es fürwahr werden. Obwohl erste Berichte aus Brooklands darauf hindeuteten, dass Richard Jewell sich umgebracht hatte, war Hackett skeptisch und ging von einem Verbrechen mit Fremdeinwirkung aus. Jenkins verstand gar nicht, wie der Inspektor so gelassen bleiben konnte – auch wenn er schon jahrelang im Dienst war, konnte er es unmöglich mit mehr als ein, zwei Morden zu tun gehabt haben und bestimmt nicht mit so einem aufsehenerregenden Fall wie diesem, wenn es sich denn um einen Mord handeln sollte. Doch den Inspektor kümmerte anscheinend nur, dass sein geplanter Angelausflug ausgefallen war. Als Hackett aus dem Haus gekommen war, hatte seine bessere Hälfte im Schatten des Hausflurs herumgelungert, der Inspektor hatte eine finstere Miene aufgesetzt und beim Einsteigen als Erstes verlangt zu erfahren, wozu man das verdammte Martinshorn eingeschaltet habe, es sei schließlich Sonntag und kaum einer unterwegs, und danach hatte er kaum ein Dutzend Worte gesprochen, bis sie in der Innenstadt von Kildare angekommen waren. Dort mussten sie den Weg nach Brooklands erfragen, was Hackett noch mehr erzürnte – »Hätten Sie nicht vorher mal auf die verdammte Karte schauen können?« Und dann, als sie Brooklands endlich gefunden hatten, kam die schlimmste Demütigung von allen. Eine Leiche war eine Sache, aber eine Leiche, bei der außer einem Teil vom Kiefer und einem knorpeligen Stück Wirbelsäule nichts mehr vom Kopf übrig war, war etwas ganz anderes. »Geh raus!«, hatte der Inspektor beim Anblick seines grün angelaufenen Sergeant gebrüllt. Und der arme Jenkins war über die Holztreppe ins Freie getorkelt und hatte in einer Ecke des gepflasterten Hofs den Rest seines Mittagessens von sich gegeben.

Hackett kam es seltsam vor, hier auf diesem vornehmen Landsitz zu stehen, wo die Vögel sangen und ein breiter Streifen Sonnenlicht durch die offene Tür zu Jewells Büro auf seine Absätze fiel, und gleichzeitig den altbekannten Geruch gewaltsamen Todes in der Nase zu haben. Nicht, dass er so etwas schon oft gerochen hätte, aber einmal genügte und man vergaß sie nie wieder, diese stinkende Mischung aus Blut und Exkrementen und einer anderen Zutat, ein leerer, scharfer, kriechender Geruch, vielleicht nach Schrecken oder Verzweiflung – oder ging seine Fantasie mal wieder mit ihm durch? Konnten Verzweiflung und Schrecken denn wirklich eine Spur hinterlassen? Er hörte Jenkins unten auf dem Hof, der immer noch würgte, obwohl nichts mehr kam. Irgendwie konnte er dem armen Kerl wegen seiner Schwäche nicht böse sein: Jewell bot wirklich einen entsetzlichen Anblick, wie er da verrenkt wie ein Korkenzieher quer über seinem Schreibtisch lag, die Hirnmasse auf dem Fenster dahinter verspritzt. Aber die Flinte war eine echte Schönheit, das war ihm aufgefallen, eine Purdey, wenn er sich nicht täuschte.

Jenkins kam die Holztreppe wieder hinaufgepoltert und blieb im Türrahmen stehen. »Tut mir leid, Inspektor.«

Hackett drehte sich nicht um. Er stand beim Schreibtisch, die Hände in den Hosentaschen, den Hut in den Nacken geschoben. Jenkins bemerkte, dass der blaue Anzug des Inspektors an Ellenbogen und Gesäß glänzte. Er spähte über die Schulter seines Chefs auf das Ding, das da auf dem Tisch lag wie eine Rinderhälfte. Enttäuscht war er, denn er hatte auf einen Mord gehofft, aber der Tote hielt die Waffe noch in den Händen.

Sie hörten einen Wagen auf dem Hof. Jenkins blickte die Treppe hinunter. »Spurensicherung«, sagte er.

Der Inspektor fuhr sich mit der Handkante über die Kehle, drehte sich aber immer noch nicht um. »Sagen Sie ihnen, sie sollen eine Minute warten. Sagen Sie ihnen …« – er lachte kurz –, »sagen Sie ihnen, ich lasse die Dinge noch auf mich wirken.«

Jenkins ging hinunter, im Hof hörte man Stimmen, dann kam er zurück. Hackett wäre gern allein gewesen. In Gesellschaft von Toten hatte er immer schon einen besonderen Frieden verspürt; schockiert stellte er fest, dass es ihm neuerdings genauso ging, wenn May sich früh schlafen legte und ihn mit einem Gläschen in seinem Sessel am Kamin zurückließ, wo sich im Feuer Gesichter formten. Das war kein gutes Zeichen, diese Sehnsucht nach dem Alleinsein. Süßliche Gerüche, beispielsweise nach Pferden und Heu, brachten ihn auf solche Gedanken – Gedanken an die Vergangenheit, seine Kindheit, den Tod und an die, die ihm nahegestanden hatten und im Laufe der Jahre gestorben waren.

»Wer hat ihn gefunden?«, fragte er. »Der Stallbursche, oder?«

»Verwalter«, sagte Jenkins, der hinter ihm stand. »Hört auf den Namen Maguire.«

»Maguire. Aye.« Eine Szene wie diese, die von einer blutigen Gräueltat zeugte, war wie eine fixierte Momentaufnahme, ein aus dem Fluss der Dinge herausgeschnittenes Segment, in den ewigen Stillstand versetzt, ein zwischen Objektträgern zusammengedrücktes Präparat unter dem Mikroskop. »Hat er den Schuss gehört?«

»Er sagt, nein.«

»Wo ist er jetzt?«

»Im Haus. Mrs Jewell hat ihn hereingebracht, er stand unter Schock.«

»Ist sie hier, die Dame des Hauses? Die Witwe?« Jewells Frau war aus dem Ausland, erinnerte er sich. Spanisch, oder? Nein, französisch. »Hat sie den Schuss gehört?«

»Ich habe nicht mit ihr gesprochen.«

Hackett trat einen Schritt vor und berührte den Toten am Handgelenk. Kalt. Konnte hier schon seit zwei Stunden gelegen haben, und keiner hatte es bemerkt. »Sagen Sie den Burschen von der Spurensicherung, sie können jetzt hochkommen.« Jenkins ging zur Tür. »Und wo ist Harrison? Schon unterwegs?« Harrison war der leitende Gerichtsmediziner.

»Ist offenbar krank.«

»Wohl eher auf seinem Boot.«

»Er hatte angeblich einen Herzinfarkt.«

»Ach ja?«

»Letzte Woche.«

»Herrje.«

»Sie schicken Doktor Quirke.«

»Na, sieh an.«

Maguire war ein kräftiger Mann mit einem großen kantigen Schädel und rechteckigen, von hervortretenden Adern überzogenen Händen, die sichtbar zitterten. Er saß im gelben Sonnenlicht am Küchentisch vor einem Becher Tee und starrte ins Leere. Sein Gesicht war aschfahl, und auch die Unterlippe zitterte. Hackett betrachtete ihn stirnrunzelnd. Die am härtesten aussahen, nahmen es oft am schwersten. Auf dem Tisch stand eine Vase mit rosa Tulpen. Irgendwo draußen auf den Feldern tuckerte ein Traktor; sie machten Heu am Sonntagnachmittag, nutzten das gute Wetter. Auf einem Regal neben der Spüle führte ein großes Radio murmelnd Selbstgespräche.

Hackett hatte Richard Jewell nur einmal getroffen, bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung für Polizistenwitwen. Wie alle reichen Männer war Jewell aalglatt gewesen, und die Augen in seinem Grinsgesicht hatten geglänzt wie zwei Nieten in einer Maske. Sah aber gut aus, hatte was von einem Wolf, mit zu vielen großen weißen Zähnen und einer Nase wie eine Steinaxt. Wie er da durch die Menge glitt, dem Commissioner und dem Bürgermeister eifrig die Hand schüttelte und die Frauen bezirzte, schien er über den Dingen zu stehen, drehte sich mal hierhin, mal dorthin, als sei er tatsächlich ein wertvoller Edelstein, den man bewundern und begehren musste. Diamond Dick. Der Mann machte einfach Eindruck. Warum sollte sich so einer erschießen?

»Tee, Inspektor?«, erkundigte sich Mrs Jewell. Sie stand an der Spüle, hochgewachsen, schlank, mit tiefgründigen schwarzen Augen und einer Zigarette in der Hand, kalt und unnatürlich gelassen war sie, in ihrem Kleid aus taubengrauer Seide und den schmalen, hochhackigen Lederpumps. Ein großer, majestätischer Vogel, ein Reiher zum Beispiel, hätte in diesem heimeligen Idyll nicht weniger deplatziert gewirkt.

»Nein, danke, Ma’am«, sagte Hackett. Jenkins gab ein Geräusch von sich, Hackett drehte sich zu ihm um und hob die Hand. »Das hier ist übrigens Detective Sergeant Jenkins.« Immer, wenn er den Namen des jungen Mannes aussprach, musste er sich auf die Lippe beißen, um nicht zu grinsen. Jenkins. Aus unerfindlichen Gründen musste er bei dem Namen an ein Bild denken, das er mal als Kind gesehen hatte, darauf trug ein Esel einen Hut mit zwei Löchern, aus denen seine behaarten Ohren ragten. Und tatsächlich waren Jenkins’ Ohren auffällig groß und liefen sogar oben ein bisschen spitz zu. Er hatte ein langes, sehr blasses Gesicht und einen Adamsapfel, der an einem Gummiband zu hängen schien. Jenkins war zwar eifrig und dienstbeflissen, aber eigentlich ein armer Tropf. Zahlreich sind die Prüfungen, die man uns auferlegt, dachte Hackett.

»Sagen Sie, Ma’am«, setzte er vorsichtig an, »waren Sie hier, als es … als es geschah?«

Mrs Jewell hob eine Augenbraue. »Wann ist es denn geschehen?«

»Das werden wir erst genau wissen, wenn der Pathologe da war, aber meine Leute glauben, dass es wohl vier bis fünf Stunden her ist.«

»Dann nicht. Ich bin hier um« – sie sah auf die Uhr über dem Herd – »um drei, halb vier so was angekommen.«

Hackett nickte. Er mochte ihren Akzent. Sie klang nicht Französisch, eher wie diese Schwedin aus dem Film, wie hieß sie noch gleich? »Könnten Sie sich vorstellen, warum Ihr Mann …«

Fast hätte sie gelacht. »Nein, selbstverständlich nicht.«

Er nickte erneut, betrachtete stirnrunzelnd seinen Hut, dessen Krempe er vorsichtig zwischen Daumen und Fingerspitzen beider Hände hielt; es ärgerte ihn, dass er sich bei dieser Frau wie ein demütiger, untertäniger Bittsteller vorkam. Auf einmal fiel ihm der merkwürdige Umstand auf, dass alle standen, außer Maguire, der im Schockzustand auf einem Stuhl kauerte. Was war bloß mit dem Burschen los? Hatte er denn völlig die Nerven verloren?

Er wandte sich wieder der Frau zu. »Entschuldigen Sie, dass ich das anspreche, Mrs Jewell, aber Sie wirken nicht besonders überrascht.«

Sie sperrte die Augen auf – wie außergewöhnlich sie aussahen, schwarz und glänzend, in den Augenwinkeln liefen sie spitz zu wie bei einer Katze. »Aber natürlich bin ich das«, sagte sie. »Ich bin« – sie suchte nach dem richtigen Wort – verblüfft.«

Darauf hatte er keine Antwort, und so richtete er seine Aufmerksamkeit wieder auf den Verwalter. »Und Sie haben den Schuss nicht gehört, sagen Sie?«

Zuerst bemerkte Maguire gar nicht, dass die Frage ihm gegolten hatte, und Hackett musste sie lauter wiederholen. Der große Kerl bewegte sich, als hätte man ihn von hinten angestupst. »Nein«, sagte er und sah stirnrunzelnd zu Boden. »Ich war wahrscheinlich draußen auf der Galoppstrecke.«

Hackett sah Mrs Jewell fragend an. »Auf der Galoppstrecke werden die Pferde trainiert«, erklärte sie.

Sie hatte die Zigarette aufgeraucht und suchte, von ihrer Hilflosigkeit leicht amüsiert, nach einer Ablage für den Stummel, fast so, als wäre sie noch nie in einer Küche gewesen, nicht einmal in dieser, und wäre von all den putzigen Gegenständen und Utensilien verwirrt und entzückt zugleich. Jenkins bemerkte den Aschenbecher auf dem Tisch, trat eilig vor und brachte ihn ihr, was ihm ein unerwartet warmes, ja strahlendes Lächeln eintrug, und zum ersten Mal bemerkte Hackett, wie schön die Frau war – zu dünn und zu kühl, aber dennoch wunderschön. Er war von sich überrascht: Ein großer Bewunderer weiblicher Schönheit war er eigentlich nie gewesen.

»Sind Sie hoch ins Büro gegangen?«, fragte er sie.

»Ja, selbstverständlich«, erwiderte sie. Er schwieg und ließ die Hutkrempe langsam durch die Finger wandern. Sie verzog den Mundwinkel zu einem Lächeln. »Ich habe den Krieg in Frankreich erlebt, Inspektor«, sagte sie. »Das hier ist nicht meine erste Leiche.«

Ingrid Bergman – das war es, sie sprach wie sie. Sie beobachtete ihn, und unter ihrem Blick senkte er die Lider. War ihr toter Mann für sie nur eine Leiche? Was für eine seltsame Person sie doch war, dachte er, sogar für eine Französin.

Plötzlich meldete sich Maguire zu Wort, und das überraschte ihn offenbar genauso wie alle anderen im Zimmer. Alle drei sahen ihn an. »Er hat mir die Flinte gestern gegeben und gesagt, ich soll sie putzen.« Er erwiderte die Blicke reihum. »Das hätte ich nie gedacht«, sagte er verwundert, »hätte das nie gedacht.«

Darauf gab es keine Antwort, und die anderen nahmen wieder die alte Haltung ein.

»Wer war sonst noch im Haus?«, wollte Hackett von Mrs Jewell wissen.

»Ich glaube, keiner«, sagte sie. »Sarah – Mr Maguires Frau und unsere Haushälterin hier – war beim Gottesdienst und hat dann ihre Mutter besucht. Mr Maguire war, wie schon gesagt, auf der Galoppstrecke. Und ich war noch auf dem Weg hierher, im Land Rover.«

»Es gibt keine weiteren Bediensteten? Stallburschen oder Mägde« – mit den richtigen Bezeichnungen kannte er sich nicht aus –, »so was in der Art?«

»Selbstverständlich«, sagte Mrs Jewell. »Aber es ist Sonntag.«

»Ach, richtig. Stimmt ja.« Dieser Traktor, dieses Tuckern, auch wenn es weit weg war, bereitete ihm Kopfschmerzen. »Vielleicht hat es Ihr Mann darauf angelegt, dass keiner da war?«

Sie zuckte mit den Schultern. »Möglich. Wer kann das jetzt noch sagen?« Sie verschränkte die Hände locker vor der Brust. »Sie müssen verstehen, Inspektor …« Sie stockte. »Verzeihung, Mr …?«

»Hackett.«

»Ja, natürlich. Entschuldigen Sie, Inspektor Hackett. Sie müssen verstehen, mein Mann und ich, wir leben … getrennt.«

»Sie sind getrennt?«

»Nein, nein.« Sie lächelte. »Manchmal ist mein Englisch immer noch nicht … ich meine, jeder lebte sein Leben. So ist … war … unsere Ehe.« Wieder lächelte sie. »Ich glaube, ich habe sie ein wenig schockiert, oder?«

»Nein, Ma’am, ganz und gar nicht. Ich habe nur versucht, die Umstände zu verstehen. Ihr Mann war eine bekannte Persönlichkeit. In den Zeitungen wird eine Menge Zeug über diese Sache hier zu lesen sein, ein Haufen Spekulationen. Die Angelegenheit ist sehr … delikat, wenn ich so sagen darf.«

»Sie meinen, es wird einen Skandal geben.«

»Ich meine, die Leute werden es genau wissen wollen. Sie werden den Grund erfahren wollen.«

»Die Leute?«, erwiderte sie scharf. Zum ersten Mal zeigte sie einen Funken Leidenschaft. Einen Funken, mehr nicht. »Was geht es die Leute an? Mein Mann ist tot, der Vater meiner Tochter. Das ist ein Skandal, richtig, aber nur für mich und meine Familie und für niemanden sonst.«

»Ja«, sagte Hackett sanft und nickte. »Da haben Sie recht. Aber Neugier ist wie ein starker Juckreiz, Mrs Jewell. Ich empfehle Ihnen, ein paar Tage den Hörer neben das Telefon zu legen. Haben Sie Freunde, bei denen Sie übernachten könnten?«

Sie legte den Kopf weit in den Nacken und sah ihn über ihre feine, dünne Nase hinweg an. »Inspektor«, sagte sie mit eisiger Stimme, »sehe ich etwa aus wie jemand, der sich verstecken würde? Ich weiß um die Leute und wo es sie juckt. Mit Verhören kenne ich mich auch aus. Ich habe keine Angst.«

Es folgte ein kurzes Schweigen.

»Die haben Sie sicher nicht, Mrs Jewell«, sagte Hackett schließlich. »Ganz sicher nicht.«

Jenkins stand im Hintergrund und betrachtete die Frau mit faszinierter Bewunderung. Maguire, immer noch in sich versunken, seufzte schwer. Mrs Jewells Zorn, wenn es das gewesen war, verrauchte langsam, und sie drehte den Kopf zur Seite. Im Profil sah sie aus wie eine Skulptur auf einem Pharaonengrab. Dann rumpelte ein weiteres Auto über das Kopfsteinpflaster auf dem Hof.

»Das wird Quirke sein«, sagte Inspektor Hackett.

Im rotbraunen Licht des späten Nachmittags ging Hackett auf der Pferdekoppel hinter den Stallungen auf und ab. Das verdorrte Gras knisterte unter seinen Schritten und bernsteinfarbene Staubteilchen wirbelten auf. Das Land brauchte wirklich dringend Regen, obwohl es erst Anfang Juni war. Er sah, wie Doktor Quirke sich vom Haus her näherte, und wartete auf ihn. Mit seinen absurd winzigen Füßen schien dieser große Mann nicht zu laufen, sondern vielmehr zu stolpern, als wäre er vor langer Zeit ins Straucheln geraten und versuchte immer noch, das Gleichgewicht wiederzuerlangen. Wie immer trug er seinen dunklen Zweireiher und einen schwarzen Schlapphut. Hackett war fest überzeugt, dass Quirke, sollte er ihm mitten in der Sahara über den Weg laufen, exakt dieselbe Kleidung tragen würde, die Jacke zugeknöpft, den Hut über ein Auge gezogen und die schmale Krawatte schief geknotet.

»Doktor Quirke«, sagte der Inspektor statt einer Begrüßung, »ist Ihnen schon mal aufgefallen, dass wir den falschen Beruf gewählt haben? Wir treffen uns anscheinend nur, wenn jemand gestorben ist.«

»Wie die Totengräber«, erwiderte Quirke. Er nahm den Hut ab und fuhr sich mit der Hand über die feuchte, glänzende Stirn. »Diese Hitze.«

»Wollen Sie sich etwa beschweren? Nach dem schrecklichen Winter?«

Beide wandten sich um und betrachteten das Haus und die umliegenden Ställe. »Schönes Fleckchen«, sagte Hackett. »Und dabei ist das nur Diamond Dicks Häuschen auf dem Lande.« Das Haus war so groß wie ein Herrenhaus, mit feinen Georgianischen Fenstern und einer geschwungenen Treppe aus Granit, die zu der von zwei mächtigen weiß gestrichenen Säulen gerahmten Eingangstür führte. An den Mauern rankten Efeu und Wilder Wein, jeder der vier aufragenden Schornsteine aus honigfarbenen Ziegeln hatte mehr als ein Dutzend Aufsätze. »Sind Sie schon der Witwe begegnet?«

Quirke spähte immer noch zum Haus. »Ja«, sagte er. »Ich habe sie früher schon mal getroffen, weiß aber nicht mehr, wo … bei irgendeiner Veranstaltung.«

»Aye, auf Veranstaltungen waren die Jewells oft.«

Beide waren sich bewusst, dass zwischen ihnen eine Anspannung herrschte, sie war nur ganz leicht, aber dennoch spürbar. So wirkte der Tod: Er war peinlich wie ein unangenehmer Geruch. Sie sprachen über Harrison und seinen Herzinfarkt, Quirke sagte, es habe ihm nichts ausgemacht, am Sonntag gerufen zu werden, und Hackett dachte, ja, Junggesellen scheren sich nicht um den Sonntag. Aber wie er gehört hatte, war Quirke wohl jetzt mit einer Frau zusammen – einer Schauspielerin, oder? Er hielt es für besser, nicht danach zu fragen: Schon unter normalen Umständen war Quirkes Privatleben eine verworrene Angelegenheit. Falls es in diesem Land überhaupt so etwas wie ein Privatleben gab, dachte der Inspektor.

Sie spazierten über das trockene Gras auf das Haus zu. »Haben Sie Graf Koks schon gesehen?«, fragte Hackett.

Quirke nickte. »Ganz schöne Sauerei.«

»Sehe ich auch so.« Es entstand eine Pause. »Und was meinen Sie dazu?«, fragte der Inspektor schließlich.

»Nun«, sagte Quirke trocken, »die Todesursache ist ziemlich eindeutig.«

Sie verließen die Koppel, und Hackett schloss das Tor hinter ihnen. Aus dem Stall ertönte das laute Schnauben eines unsichtbaren Pferdes, dann ein Tritt gegen Holz. Auch die anderen Tiere rührten sich, beruhigten sich dann aber wieder. Eine unangenehme Spannung lag über diesem stillen Sonntagnachmittag – oder war das nur Einbildung? Ein gewaltsamer Tod hat eine deutliche Präsenz; Hackett hatte den Lufthauch seines dunklen Umhangs schon einmal gespürt.

»Das wird ein ganz schönes Tamtam geben«, sagte er und kicherte. »Was wird der Clarion wohl dazu sagen?«

»Er wird mutig die Wahrheit schreiben, wie immer.«

Diesmal lachten beide.

»Und wie wird die lauten?«, fragte Hackett.

»Hmm?«

»Die Wahrheit.«

»Tja, das ist die Frage.«

Sie hatten das Haus erreicht und blieben stehen, um die prachtvolle Fassade zu bewundern. »Ob es wohl einen Erben gibt?«, sinnierte Hackett.

»Die Witwe wird doch sicher erben, oder?«

»Sie sieht mir aber nicht aus wie jemand, der Lust hat, ein Zeitungsimperium zu leiten.«

»Ach, ich weiß nicht. Sie ist doch Französin. Die sind anders.«

»Wie alt ist die Tochter?«

»Weiß nicht … noch ein Kind. Vielleicht acht oder neun.«

Jenkins bog um die Stallecke, er sah immer noch käsig und zittrig aus. »Sind die Burschen jetzt fertig?«, fragte Hackett ihn. Die Spurensicherung ging ihm immer auf die Nerven, warum, wusste er nicht.

»Sie sind fast so weit, Inspektor.«

»Die werden einfach nie fertig, diese Leute.«

Doch als die drei Männer die Außentreppe zum Büro heraufkamen, waren der leitende Forensiker und sein Assistent gerade dabei, ihre Lederkoffer wieder einzuräumen. Morton hieß der Ältere von beiden, ein korpulenter Bursche mit Halslappen und schwermütigem Blick. »Herr Jesus«, sagte er angewidert, »… Schrotflinten.«

»Na ja«, bemerkte Hackett leichthin, »die Dinger machen kurzen Prozess, das ist mal sicher.«

Mortons Assistent stotterte stark und meldete sich selten zu Wort. Hackett hatte einen Moment lang Schwierigkeiten, sich an seinen Namen zu erinnern. Phelps, richtig. Morton und Phelps: klang wie ein Komikerduo im Radio. Der arme Jenkins schaute überall hin, nur nicht auf die Überreste von Diamond Dick Jewell.

»Morgen früh haben Sie einen Bericht für mich, ja?«, sagte Hackett zu Morton, der schweigend die feuchten Augen verdrehte. Der Inspektor ließ sich nicht beirren. »Um neun auf meinem Schreibtisch?«

»Er ist fertig, wenn er fertig ist«, murmelte Morton und nahm seinen Koffer.

Phelps griente und biss sich auf die Lippe. Die beiden trampelten geräuschvoll die Treppe hinunter.

»Was ist das hier überhaupt für ein Varieté«, fragte Hackett, »in dem diese Lachnummern sich Experten nennen können?« Er schob eine Hand in die Jackentasche und stieß auf das zerdrückte Sandwich, warm und weich.

Quirke stand mitten im Zimmer, die Hände in den Taschen, den Kopf zur Seite geneigt, und betrachtete nachdenklich die Leiche auf dem Schreibtisch. »Kein Brief«, sagte er. Hackett drehte sich zu ihm um. »Kein Abschiedsbrief, oder haben Sie einen gefunden?« Hackett gab keine Antwort, und die beiden sahen sich lange an. »Nicht das, was man erwarten würde«, sagte Quirke schließlich, »von einem wie Richard Jewell.«

Jenkins, die Ohren aufmerksam gespitzt, betrachtete beide mit frisch erwachtem Interesse.

Hackett seufzte, schloss die Augen und drückte Finger und Daumen gegen die Wurzel seiner unförmigen Kartoffelnase, die ähnlich wie die Erdknolle grau schimmerte. »Wollen Sie etwa behaupten, dass wir es hier nicht mit einem Selbstmord zu tun haben?«, fragte er und sah Quirke scharf an.

Quirke erwiderte seinen Blick. »Ich habe keine Ahnung, worauf Sie mit dieser Frage hinauswollen, Inspektor«, sagte er mit gekünsteltem Akzent. Die beiden tauschten ein lakonisches Lächeln. Beide waren in ihrer Jugend enthusiastische Besucher der damals populären Filmpaläste gewesen.

»Kommen Sie«, sagte Hackett, »knöpfen wir uns die trauernde Witwe noch mal vor.«

Tatsächlich konnte Quirke sich noch gut daran erinnern, wo er Françoise d’Aubigny das erste Mal getroffen hatte – unter diesem Namen hatte sich die emanzipierte Mrs Richard Jewell damals vorgestellt –, und er konnte sich nicht erklären, warum er dem Inspektor etwas anderes weisgemacht hatte. Das war auf einer Cocktailparty gewesen, die zur Feier des Sturms auf die Bastille im vergangenen Sommer in der Französischen Botschaft stattgefunden hatte. Gleich zu Beginn war es zu einem kleinen diplomatischen Eklat gekommen, weil ein Gast sich geweigert hatte, dem Botschafter, einem alten Pétainisten mit ausgezeichneten Manieren, einer majestätischen Silbermähne und einem unheimlichen Zucken in der linken Wange, die Hand zu schütteln. Quirke sah die Frau allein am Fenster zum Garten stehen. Sie war blass und angespannt, und er wusste nicht, was sie so anziehend machte, außer ihrer klassischen, wenn auch etwas strengen Schönheit. Sie trug ein Kleid aus weißem transparentem Material mit hoher Taille, soweit er wusste, hieß dieser Schnitt Empire-Stil, und ihr Haar war hoch aufgetürmt und mit einem scharlachroten Band zusammengehalten; so, wie sie da stand, im goldenen Licht des Gartens, hätte sie glatt aus einem Porträt von Jacques Louis David stammen können. In den verschränkten Fingern beider Hände hielt sie eine Champagnerflöte, die sie fast erschreckt fallen ließ, als er sie ansprach. Einen Moment lang war er erschüttert von ihrem Blick, gejagt und gequält zugleich, so kam sie ihm vor. Doch sie hatte sich schnell wieder gefasst und die von ihm angebotene Zigarette akzeptiert.

Worüber hatten sie sich unterhalten? Er konnte sich nicht mehr erinnern. Wahrscheinlich über das Wetter und bestimmt über Frankreich, an so einem Tag und an diesem Ort. Sie hatte ihren Mann zwar erwähnt, aber nicht verraten, wer er war, sondern Quirke lediglich mit einem Lächeln anvertraut, dass er sich über sie geärgert habe, weil sie sich geweigert hatte, die teuer manikürte Hand des Botschafters zu schütteln. »Mein Bruder war bei der Résistance«, erklärte sie und zuckte leicht mit den Schultern. »Er ist gestorben.« Dann waren andere Leute ans Fenster getreten, und Quirke war weitergegangen.

Später, als Isabel Galloway, die auch an der Party teilgenommen hatte, ihn über die Identität der Französin aufklärte, war er überrascht und leicht irritiert: Er hatte Françoise d’Aubigny nicht für die Art Frau gehalten, die einen Mann wie Richard Jewell heiraten würde. Isabel war natürlich misstrauisch gewesen und hatte wissen wollen, wieso er und Françoise da wie Danielle Darrieux und Gérard Philipe oder so am Fenster gestanden und was sie zu tuscheln und munkeln gehabt hätten, wie sie es nannte. Isabel betrachtete Eifersucht, schnell entzündet und mit Nachdruck bekundet, als notwendigen Tribut der Liebe. Sie und Quirke waren seit einiger Zeit – tja, wie lange eigentlich? Ein halbes Jahr? – ein Paar. Nicht immer war die Beziehung glatt verlaufen: Isabel war Schauspielerin und hatte es gern theatralisch – sowohl auf der Bühne als auch im wahren Leben.

Hackett hatte etwas zu ihm gesagt.

»Wie bitte?«

Sie standen am Eingang und warteten darauf, dass jemand auf ihr Klopfen reagierte. Jenkins war wieder in Jewells Büro geschickt worden, um der Leiche Gesellschaft zu leisten, wie Hackett es mit einem Augenzwinkern ausgedrückt hatte.

»Ich habe Sie gefragt, was wir ihr sagen sollen. Der Witwe, meine ich.«

Quirke überlegte. »Sie sind der Inspektor. Mir steht es nicht zu, ihr etwas zu sagen.«

»Ich habe es schon versucht, aber ohne Erfolg.«

Die Tür wurde von Sarah Maguire, der Haushälterin, geöffnet. Sie war eine verhuschte Person mit mausgrauem Haar und zuckte ständig zusammen, als fürchte sie sich vor Schlägen. Ihre blassen Augen waren vom Weinen gerötet. Sie trat zurück, um Hackett und Quirke einzulassen, und führte die beiden wortlos einen breiten Gang mit glänzendem Parkett entlang. Das Haus roch nach Blumen, Möbelpolitur und Geld.

Mrs Jewell, Françoise d’Aubigny – wie sollte Quirke sie bloß nennen? – befand sich im Salon. Als die Männer eintraten, hatten sie zuerst das Gefühl, durch mehrere Gazebahnen zu laufen, so dicht war das Licht, das aus den vier großen, einander gegenüberliegenden Fenstern fiel. Die obere Hälfte der Fenster stand offen, die langen Musselinvorhänge bauschten sich träge im Luftzug. Mrs Jewell stand etwas seitlich, sie hielt etwas in der linken Hand, eine Art Glaskugel, und drehte sich um, um ihre Gäste über die Schulter hinweg anzusehen. Sie war viel schöner als in Quirkes Erinnerung. Mit einem fragenden Lächeln sah sie ihn an. Erinnerte sie sich an ihr kurzes Zusammentreffen vor einem Jahr? Sicherlich nicht.

»Das ist Doktor Quirke«, sagte Hackett. »Er vertritt Doktor Harrison, den staatlichen Gerichtsmediziner, der krank ist.«

Sie streckte Quirke die kühle Hand entgegen. »So trifft man sich wieder«, sagte sie. Vor Überraschung verschlug es ihm kurz die Sprache, und dann fiel ihm nichts Besseres ein, als eine für ihn ungewohnte Verbeugung zu machen und dabei unelegant mit dem Kopf zu wackeln. »Sie haben meinen Mann bereits gesehen?«, fragte sie. Dabei hätte sie genauso gut von einem normalen Besuch sprechen können. Ihre glänzenden schwarzen Augen musterten ihn gelassen, mit dem Ansatz eines Lächelns, ironisch, sogar ein wenig spöttisch.

»Ja«, sagte Quirke. »Leider. Es tut mir sehr leid, Madame …« – er zögerte – »… Mrs Jewell.«

»Sie sind sehr freundlich«, sagte sie und zog die Hand zurück.

Quirke war erstaunt, als er nun im Augenwinkel eine weitere Person im Raum wahrnahm, eine Frau Mitte zwanzig, die es sich auf dem Sofa vor einem der Fenster bequem gemacht hatte, den Kopf zurückgelehnt und die langen Beine seitlich übereinandergeschlagen. Sie trug eine Reiterhose, glänzende schwarze Reitstiefel, ein moosgrünes Hemd, und ihr locker geknotetes Halstuch hatte denselben patinierten Goldton wie die Polster des Sofas. Sie musterte Quirke und den Polizisten mit einem nur mäßig interessierten Ausdruck. Ein beschlagenes Kristallglas mit einer Flüssigkeit, wohl mit Gin Tonic, Eiswürfeln und einer Limettenscheibe stand neben ihr auf der Sofalehne. Keine hundert Meter von diesem Zimmer und den vornehmen, selbstbewussten Frauen entfernt, liegt Richard Jewell mit abgeschossenem Kopf quer über dem Schreibtisch, dachte Quirke.

»Das hier ist die Schwester meines Mannes, Denise«, sagte Mrs Jewell. »Wie nennen sie Dannie.«

Quirke trat vor, die Hand ausgestreckt, und Hackett war ihm dicht auf den Fersen. Sie benahmen sich wie zwei ungeschickte Höflinge, dachte Quirke, die fast über ihre eigenen Füße fielen, während sie vor der Königin und der Kronprinzessin herumstolperten. Dannie Jewell war genauso schlank wie die Frau ihres Bruders, aber kein dunkler, sondern ein hellhäutiger Typ. Sie hatte rotblondes Haar, und mit ihrem Gesicht, der breiten Stirn und dem spitzen Kinn wies sie, wie Quirke bemerkte, eine verblüffende, ja erschreckende Ähnlichkeit mit dem Mann aus seiner Erinnerung auf, der jetzt tot in seinem Büro auf der anderen Seite des gepflasterten Hofs lag. Ohne ein Lächeln gab sie zuerst Quirke, dann dem Inspektor die Hand und hob dabei kaum den Kopf von der Rückenlehne. Sie murmelte etwas, aber so leise, dass es kaum zu verstehen war und beide Männer dazu bewegte, sich aufmerksam vorzubeugen. Dannie Jewell räusperte sich. »Ich bin seine Halbschwester«, sagte sie fast trotzig, »wir hatten nicht dieselbe Mutter.«

Die beiden Männer wandten sich gleichzeitig von der jungen Frau ab und Françoise d’Aubigny zu. »Mein Schwiegervater war zweimal verheiratet, beide Frauen sind gestorben. Sehr traurig«, sagte sie.

Das schien eine Antwort zu erfordern, für die beiden Männern die Worte fehlten, und es war an Françoise d’Aubigny, das peinliche Schweigen zu brechen. »Es kommt mir vor, als wäre ich seit Stunden damit beschäftigt, den Leuten Tee anzubieten«, sagte sie. »Doktor Quirke, was hätten Sie gern?« Sie nahm das Glas von dem niedrigen Tisch, auf dem sie es zuvor abgestellt hatte. »Wie Sie sehen, haben Dannie und ich etwas Stärkeres als Tee gebraucht. Soll ich Sarah bitten, Ihnen etwas zu bringen … einen Whiskey vielleicht?« Als sie sich Hackett zuwandte, zuckte es um ihre Mundwinkel. »Obwohl Sie wahrscheinlich im Dienst sind, Inspektor.«

»Ganz recht, Ma’am«, antwortete Hackett stoisch.

Auch Quirke lehnte ihr Angebot ab, und die Art, mit der sie daraufhin die Hand an die Stirn legte, hätte sogar Isabel Galloway für etwas übertrieben gehalten. »Es ist alles so fremd«, sagte sie, »und vertraut zugleich, wie etwas, das man in der Zeitung liest.«

»Haben Sie die Polizei gerufen?«, fragte Hackett. »Man hat mir gesagt, es sei eine Frau gewesen, aber sie habe ihren Namen nicht genannt.«

Mrs Jewell schien zuerst ein wenig verwirrt, nickte aber dann. »Ja, ja, ich habe angerufen«, sagte sie. Ihr Blick wanderte vom Inspektor zu Quirke und wieder zurück. »Das alles scheint mir schon so lange her.«

Im Zimmer war es still bis auf das leichte Rascheln der sich blähenden Vorhänge. Dann erhob sich Dannie Jewell vom Sofa. »Ich muss gehen«, sagte sie. »Françoise, kommst du alleine klar?«

Hackett drehte sich zu ihr um. »Vielleicht könnten Sie noch einen Augenblick warten, Miss Jewell«, sagte er mit einem wohlwollenden Lächeln.

Die junge Frau runzelte die Stirn. »Warum?«

»Nun, ich versuche nur, eine Vorstellung von … von der Reihenfolge der Ereignisse zu bekommen, wissen Sie, und deswegen möchte ich gern mit jedem sprechen, der sich zum betreffenden Zeitpunkt heute hier aufgehalten hat.«

»Ich war aber gar nicht da«, sagte sie leicht pikiert. »Ich meine, nicht als … als …«

»Aber Sie haben Ihre Reitkleidung an, wie ich sehe«, sagte Hackett. Immer noch lächelte er.

Jetzt war sie verwirrt. »Ja, ich war beim Reiten. Ich habe ein Pferd hier im Stall. Wir sind früh losgeritten …«

»Wir?«

»Ich … ich meine ich und Toby. Mein Pferd.«

»Also haben Sie den Schuss nicht gehört?«

»Wie denn? Ich war draußen auf dem Curragh unterwegs und meilenweit entfernt.«

Quirke erkannte den Gegenstand in Mrs Jewells linker Hand als eine Schneekugel, darin befand sich ein winziges Modell einer französischen Stadt mit Häusern, Straßen und einem Château, von dessen schlankem Turm die Trikolore wehte. »Ich habe das Gefühl, wir werden … wie sagt man noch? … einem Kreuzverhör unterzogen.« Sie gab ein entschuldigendes kurzes Lachen von sich. »Doch sicher irre ich mich da.«

Dannie Jewell nahm ihr Glas von der Sofalehne und trank einen großen, durstigen Schluck, wie ein Kind. Sie hielt das Glas mit beiden Händen, und Quirke dachte zurück an den Abend, als Françoise d’Aubigny am Fenster der Botschaft gestanden hatte, die Champagnerflöte in den Händen und eine seltsame Verzweiflung im Blick. Wer waren diese beiden Frauen wirklich, dachte er, und was ging hier vor?

Hackett hob beschwichtigend die Hände. »Ich stelle nur ein paar Fragen, Ma’am«, sagte er unaufgeregt, »mehr nicht.«

In Mrs Jewells Augen lag mittlerweile ein gefährliches Funkeln. »Ich war der Meinung, dass an dem, was hier passiert ist, wohl keinerlei Zweifel besteht.«

»Na ja«, sagte Hackett mit einem völlig entspannten Lächeln. »Das ist eben die Frage … was genau ist passiert?«

Wieder herrschte Schweigen. Mrs Jewell warf Quirke einen fragenden Blick zu, als könnte er ihr eine Erklärung liefern, dann wandte sie sich wieder Hackett zu. »Ich verstehe nicht, Inspektor.« Sie hielt ihren Gin in der einen, die Schneekugel in der anderen Hand; in dieser Pose sah sie aus wie eine allegorische Figur, die das Prinzip des Gleichgewichts oder der Gerechtigkeit verkörpern soll.

Dannie Jewell ließ sich abrupt wieder aufs Sofa fallen. Mit gebeugtem Kopf tastete sie blind nach dem Platz, an dem sie ihr Glas abgestellt hatte, dann schlug sie sich die Hände vors Gesicht und stieß einen einzigen gedämpften Schluchzer aus. Die anderen drei sahen sie an. Mrs Jewell runzelte die Stirn. »Es war ein schrecklicher Tag«, sagte sie mit erstauntem Unterton, als wäre ihr erst jetzt das ganze Ausmaß der Ereignisse bewusst geworden.

Hackett trat einen Schritt auf sie zu und blieb dort stehen.

»Ich weiß nicht, Ma’am«, sagte er, »ob es die Sache besser oder schlimmer für Sie macht, wenn ich Ihnen jetzt sage, dass Ihr Mann sich vermutlich nicht selbst umgebracht hat.«

Die junge Frau auf dem Sofa nahm die Hände vom Gesicht, warf sich fast mit Gewalt in die Kissen und verdrehte die Augen zur Decke, wohl vor Zorn oder vor Verzweiflung.

Stirnrunzelnd beugte sich Françoise d’Aubigny vor und neigte den Kopf ein wenig zur Seite, als wäre sie schwerhörig. Wieder warf sie Quirke einen fragenden Blick zu, doch der schwieg. »Aber …«, sagte Mrs Jewell verblüfft, »… aber wer …?«

2

Es gab kurze, aber peinliche Momente, in denen Quirke der Vorname seines Assistenten einfach nicht mehr einfiel, weil der für ihn sowieso nur einfach Sinclair hieß. Die Männer arbeiteten nun fast schon seit fünf Jahren am Holy Family Hospital, doch keiner wusste viel über das Leben des anderen außerhalb der Pathologieabteilung. Nicht, dass es sie weiter störte: Ihre Privatsphäre war beiden heilig. An manchen Abenden, wenn sie zufällig zur selben Zeit aufbrachen, tranken sie noch ein Gläschen – immer nur eins, nie mehr – im Lynch’s, direkt gegenüber dem Eingangstor zum Krankenhaus, und sogar dann wich ihre Unterhaltung selten von beruflichen Themen ab. Quirke wusste nicht einmal genau, wo der junge Mann eigentlich wohnte oder ob er eine Freundin oder Familie hatte. Diese Fragen hätte er am Anfang stellen müssen, als Sinclair seine Stelle bei ihm angetreten hatte, aber damals hatte er es versäumt, und jetzt war es zu spät dafür und würde sie beide nur in Verlegenheit bringen. Sinclair würde ein plötzliches Interesse seines Chefs vermutlich als Herumschnüffeln in seinem Privatleben empfinden. Sie waren damit zufrieden, ihre Beziehung so zu belassen, wie sie war, weder unfreundlich noch freundlich, und deutlich, wenn auch stillschweigend, distanziert. Quirke hatte keine Ahnung, was Sinclair von ihm hielt, obwohl er wusste, dass sein Assistent es auf seine Stelle abgesehen hatte und dessen Verärgerung spürte, das ungeduldige Warten auf ein baldiges Abtreten des Chefs, damit er, Sinclair, die Leitung der Abteilung übernehmen könne, obgleich der junge Mann genauso gut wusste wie Quirke, dass dies überhaupt nicht anstand, zumindest nicht in absehbarer Zukunft.

Sinclair war immer bereit, auch außerhalb der Arbeitszeiten zu kommen, was darauf hindeutete, dass er allein lebte. An diesem Sonntagabend brachte er ein wenig Strandatmosphäre mit – den Geruch von Sonnencreme und Salzwasser. Er sei den ganzen Nachmittag in Killiney gewesen und gerade erst zur Tür hereingekommen, als ihn Quirkes Anruf erreicht habe, sagte er.

»Killiney«, wiederholte Quirke, »da war ich schon seit Jahren nicht mehr. Wie war es?«

»Steinig«, sagte Sinclair.

Er zog sich einen weißen Kittel über Cordhose und Crickethemd – Cricket? Spielte Sinclair Cricket? – und pfiff leise vor sich hin. Sein Teint war dunkel und ein wenig uneben, und er hatte eine glänzende schwarze Lockenmähne. Seine Lippen waren sehr rot, bemerkenswert rot für einen Mann. Wahrscheinlich fanden Frauen ihn attraktiv, sinnierte Quirke, aber auf beunruhigende Weise, wo sein Mund doch aussah wie eine frische Schnittwunde in seinem dunklen, etwas grausamen Gesicht.

»Ich war in Kildare«, sagte Quirke. Sinclair schien gar nicht zuzuhören. Er hatte noch nicht durch das lange Fenster in den Sektionssaal geschaut, wo unter einer weißen Kunststoffplane eine Leiche lag. Quirke hatte ihm noch nicht erzählt, an wem sie sich zu schaffen machen würden, und verspürte sogar ein wenig Vorfreude auf die sicherlich bestürzte und überraschte Reaktion seines jungen Kollegen, wenn dieser erfuhr, dass es sich um den berühmten Diamond Dick Jewell handelte. »Inspektor Hackett hatte mich gebeten, rauszufahren, weil Harrison nicht arbeiten kann.«

»Ach ja?«

»Brooklands.«

»Soso.« Sinclair war an die große Stahlspüle in der Ecke getreten und schrubbte sich mit hochgeschobenen Kittelärmeln die Hände und Unterarme, auf denen drahtige schwarze Haarbüschel sprossen.

»Richard Jewells Landsitz, um genauer zu sein.«

Sinclair drehte den Wasserhahn ab. Jetzt hörte er zu. »Wer ist da draußen zu Tode gekommen?«, fragte er.

Quirke tat schwer beschäftigt, kritzelte etwas in die Akte auf seinem Schreibtisch. Er blickte auf. »Hm?«

Sinclair war zum Fenster gegangen und betrachtete den Leichnam auf dem Seziertisch. »In Brooklands – wer ist da zu Tode gekommen?«

»Wie es aussieht, Diamond Dick höchstpersönlich.«

Sinclair zeigt keine Regung, außer dass er bewegungslos stehen blieb. »Richard Jewell ist tot?«, fragte er leise.

»Da drüben liegt er. Schussverletzung.«

Sehr langsam, wie ein Schlafwandler, griff Sinclair unter seinen weißen Kittel und zog eine Schachtel Gold Flake und ein Zippo hervor. Er starrte immer noch auf die Leiche, die auf der anderen Seite des Fensters unter einem weißen Rechteck aus grellem Neonlicht lag. Beim Anzünden der Zigarette blies er geisterhafte Rauchschwaden aus, die sich flach an die Fensterscheibe drückten und langsam auflösten. Quirke musterte ihn. »Ist alles in Ordnung?«, fragte er. Er sah Sinclairs Gesicht nur als schwache Spiegelung im Fenster. Seine plötzliche Reglosigkeit und Apathie kamen Quirke als Reaktion gleichsam schwächer und stärker vor, als er erwartet hatte. Er trat näher und stellte sich neben seinen jungen Kollegen. Jetzt betrachteten sie beide die verdeckten Überreste von Richard Jewell. Endlich bewegte sich Sinclair wieder und räusperte sich.

»Ich kenne seine Schwester«, sagte er.

Jetzt war es an Quirke, ihn anzustarren. »Jewells Schwester? Wie heißt sie noch, Dannie?«

»Ja, Dannie.« Sinclair sah ihn immer noch nicht an. »Dannie Jewell, ich kenne sie.«

»Das tut mir leid«, sagte Quirke. Auch er zündete sich eine Zigarette an. »Ich hätte Sie …« Was hätte er? »Kennen Sie sie gut?« Er versuchte, das Wort ›gut‹ nicht besonders zu betonen, aber trotz seines Bemühens klang es prüde und anzüglich.

Sinclair lachte kurz auf. »Was heißt ›gut‹?«, fragte er.

Quirke ging zurück an seinen Schreibtisch und setzte sich. Sinclair drehte sich um und stand in der für ihn typischen Pose da, die Schulter ans Fenster gelehnt, die Füße gekreuzt, den abgewinkelten Arm über die Brust gelegt, während der dünne Rauchfaden aus der Zigarette sich hektisch nach oben kräuselte. »Was ist passiert?«

»Hab ich doch gesagt, Schussverletzung.«

»Selbstmord?«

»So soll es aussehen. Ziemlich lächerliches Täuschungsmanöver. Wer sich den Schädel wegpustet, hält hinterher wohl kaum noch die Waffe in der Hand.«