7,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Heyne Verlag

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2017

Lebende erreichen Solitaire nicht … oder?

Das Solitaire-System ist eines der interessantesten der Galaxis. Nirgendwo sonst sind Monde und Planetoiden mit ungewöhnlich hoch angereicherten Erzen seltener Metalle zu finden. Doch das System ist von einem seltsamen Gebilde umgeben, einer Art Wolke, die eine Annäherung durch den Hyperraum unmöglich macht. Bis einem Forschungsschiff das unmöglich Scheinende gelingt – mit einem Sterbenden an den Kontrollen, einem Zombie, der das Schiff sicher durch die Wolke nach Solitaire bringt. Aus dem Glücksfall wird Methode: Man nimmt Todeskandidaten mit, meist zum Tode verurteilte Verbrecher. Diese erhalten ihre Todesspritze, bevor das Schiff in die Wolke taucht. Die Flüge nach Solitaire sind so lukrativ, dass man auch ab und zu jemanden auf dem Altar des Profits opfert, dessen Schuld nicht zweifelsfrei feststeht. Im Übrigen macht man sich wenig Gedanken darüber, weshalb ausgerechnet frisch Verstorbene den Weg finden und kein lebender Mensch, aber solange es funktioniert und die Kasse stimmt … Bis eines Tages durch Zufall die schreckliche Wahrheit an den Tag kommt.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 513

Ähnliche

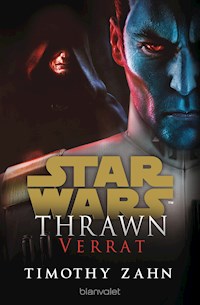

TIMOTHY ZAHN

TOTMANNSCHALTUNG

Roman

WILHELM HEYNE VERLAG

MÜNCHEN

Das Buch

Das Solitaire-System ist eines der interessantesten der Galaxis. Nirgendwo sonst sind Monde und Planetoiden mit ungewöhnlich hoch angereicherten Erzen seltener Metalle zu finden. Doch das System ist von einem seltsamen Gebilde umgeben, einer Art Wolke, die eine Annäherung durch den Hyperraum unmöglich macht. Bis einem Forschungsschiff das unmöglich Scheinende gelingt – mit einem Sterbenden an den Kontrollen, einem Zombie, der das Schiff sicher durch die Wolke nach Solitaire bringt. Aus dem Glücksfall wird Methode: Man nimmt Todeskandidaten mit, meist zum Tode verurteilte Verbrecher. Diese erhalten ihre Todesspritze, bevor das Schiff in die Wolke taucht. Die Flüge nach Solitaire sind so lukrativ, dass man auch ab und zu jemanden auf dem Altar des Profits opfert, dessen Schuld nicht zweifelsfrei feststeht. Im Übrigen macht man sich wenig Gedanken darüber, weshalb ausgerechnet frisch Verstorbene den Weg finden und kein lebender Mensch, aber solange es funktioniert und die Kasse stimmt … Bis eines Tages durch Zufall die schreckliche Wahrheit an den Tag kommt.

Der Autor

Timothy Zahn wurde 1951 in Chicago geboren, lebt in Oregon und ist heute einer der beliebtesten Science-Fiction-Autoren der USA. Sein bekanntestes Werk ist die Thrawn-Trilogie, die mehrere Jahre nach dem Ende von »Die Rückkehr der Jedi-Ritter« spielt und die Geschichte des Star-Wars-Universums in eine neue Zeit vorantreibt (»Expanded Universe«). Diesen Büchern folgte eine Reihe weiterer Star-Wars-Romane. Für seine Novelle Cascade Point wurde Zahn mit dem renommierten »Hugo Award« ausgezeichnet.

www.diezukunft.de

Das Buch

Der Autor

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

10. Kapitel

11. Kapitel

12. Kapitel

13. Kapitel

14. Kapitel

15. Kapitel

16. Kapitel

17. Kapitel

18. Kapitel

19. Kapitel

20. Kapitel

21. Kapitel

22. Kapitel

23. Kapitel

24. Kapitel

25. Kapitel

26. Kapitel

27. Kapitel

28. Kapitel

29. Kapitel

30. Kapitel

31. Kapitel

32. Kapitel

33. Kapitel

34. Kapitel

35. Kapitel

36. Kapitel

37. Kapitel

38. Kapitel

39. Kapitel

1. Kapitel

Seit einer Stunde saß ich am Fenster meines kleinen Zimmers, lauschte einer Joussein Symphonaria und beobachtete aus dem hundertzwanzigsten Stockwerk, wie Licht und Schatten ihre verschlungenen Muster über der Stadt zeichneten. Endlich kam der Anruf, auf den ich den ganzen Morgen gewartet hatte. »Gilead? Sind Sie da?«

»Ja, Sir«, antwortete ich, schaltete mit der Fernsteuerung die Musik ab und stand auf. Die Haussprechanlage im Carillon-Gebäude war ausgezeichnet, und die Aufregung und Erwartung in der Stimme meines Arbeitgebers waren unüberhörbar. Bei Lord Kelsey-Ramos konnte das nur eines bedeuten. »Ich nehme an, die Aktion ist gelaufen?«

Er schnaubte verächtlich, gerade laut genug, dass ich es hören konnte. »Ist es so offensichtlich?«

»Für mich, ja.«

Er schnaubte wieder. »Stimmt, Sie haben recht. Kommen Sie herüber.«

»Ja, Sir.« Ich durchquerte den – auf meinen Wunsch – völlig nüchternen Raum, legte die Fernsteuerung beim Plattenspieler ab und wandte mich der zweiten der beiden Türen des Raumes zu. »Gilead Raca Benedar«, sagte ich deutlich. Die Stimmenkontrollsperre war hier, im inneren Heiligtum des Carillon-Gebäudes, eine etwas lächerliche Vorsichtsmaßnahme, doch ich ärgerte mich schon lange nicht mehr darüber. Paranoia in der einen oder anderen Form zählt zu den vielen Bürden des Reichtums. Die Tür ging auf, und ich trat von meinem kleinen Raum in das Büro von Lord Kelsey-Ramos.

Lord Kelsey-Ramos hatte einmal den Kontrast zwischen den beiden Räumen mit dem Unterschied zwischen Mitternacht und Mittag verglichen; der Vergleich war viel zu schwach. Vom Dunkel auf dem Grund eines Minenschachtes, hinaus in das helle Mittagslicht, vielleicht; oder, noch besser, hinaus in die sengende Helligkeit, die ein Raumschiff umflutet, das auf einer Schleuderbahn an einem Stern vorbeizieht. Ich blieb kurz auf der Schwelle stehen; meine Sinne hatten Mühe, sich nach dem Frieden meines kahlen Zimmers und der leisen Musik an den üppigen Luxus vor mir zu gewöhnen.

An den Luxus und vor allem an die raffiniert eingebauten Gegensätze. Der milchweiße, warme Teppich, die schimmernde Vendant Kunstholz-Täfelung und die Camo-Schnitzereien, der massige Schreibtisch aus Kunststein – das Zimmer strahlte außergewöhnlichen Reichtum, Ruhe und Sicherheit aus. Gleichzeitig vermittelten die leisen, unverkennbaren Geräusche des In-Web Nachrichten- und Datenanalysiergeräts und des Wall Street Interactiv-Geräts ein vollkommen gegenteiliges Gefühl: das Gefühl von fieberhafter Eile und Rastlosigkeit. Das führte zu einer emotionalen Verwirrung, die den Besucher beim ersten Mal unweigerlich aus der Fassung brachte; jedoch nur wenigen wurde bewusst, was sie eigentlich irritierte.

Lord Kelsey-Ramos saß in der Mitte des Raumes kerzengerade an seinem Schreibtisch: Er war, genau wie das Büro, ein Paradebeispiel für Kontraste. Gleichgültig blickte er auf die ihm gegenüber stehenden Bildschirme. Er passte sehr gut in seine ruhige Umgebung … aber als ich näher trat, bestätigten mir die Linien um seine Augen und das Spiel seiner Gesichtsmuskeln die Botschaft, die ich bereits aus seiner Stimme kannte. Irgendwo dort draußen, auf einem ätherischen Schlachtfeld aus Papier und Computerspeichern tobte ein Krieg. Ein stiller, zivilisierter Krieg … zwischen gegnerischen Vermögenswerten … mit dem Ziel, noch mehr Vermögen anzuhäufen.

Die Liebe zum Geld ist die Wurzel alles Bösen, zitierte ich im Stillen. Aber das war damals ein automatischer, fast ritueller Gedanke. In meiner Überheblichkeit hatte ich einst geglaubt, dass meine Anwesenheit genügen würde, Lord Kelsey-Ramos' Einstellung zu seinem Reichtum zu beeinflussen. Heute, Jahre später, konnte ich froh sein, dass jener Teil meines Gewissens nicht vergeblich abgestumpft war. Hoffart kommt vor dem Sturz und Hochmut kommt vor dem Fall … Wieder ein ritueller Gedanke, diesmal einer, der mich stets daran erinnerte, dass der Sturz auf verschiedene Weise erfolgt; auch als Stagnation.

Nach acht langen Jahren passte ich immer noch nicht hierher. Das wussten beinahe alle.

Lord Kelsey-Ramos bewegte sich in seinem Stuhl, und das leise Geräusch von besticktem Tuch auf Cami-Leder erinnerte mich daran, dass ich nicht hergekommen war, um mich in Selbstmitleid zu ergehen. Neben den vertrauten Gerüchen von Holz und Teppich spürte ich einen Hauch von Marisee Tinge, dem Parfum der Chefsekretärin, und außerdem den sehr menschlichen Geruch von Lord Kelsey-Ramos' Spannung. Die Bilder, Geräusche und Gerüche vermischten sich zu dem vertrauten Eindruck von zivilisierter Kriegführung, den ich beim Eintreten gehabt hatte. Ich hatte es bei Carillon schon oft erlebt … aber diesmal war etwas anderes dabei. Diesmal stand nicht nur Geld auf dem Spiel, sondern etwas viel Wichtigeres.

In diesem Augenblick war es schlagartig vorbei. Die gespannten Linien verschwanden aus Lord Kelsey-Ramos' Gesicht, und seine Augen wurden sanft. »Beglückwünschen Sie mich, Gilead.« Die Befriedigung in seiner Stimme war nicht zu überhören. »Nach zehn Jahren harter Arbeit habe ich es endlich geschafft.«

»Meinen Glückwunsch, Sir. Was haben Sie endlich geschafft?«

Anstelle der früheren Spannung trat jetzt Belustigung, und die Befriedigung verstärkte sich. »Ich habe für die Carillon-Gruppe eine Transportlizenz für Solitaire erworben.«

Mein Magen krampfte sich zusammen. »Ich verstehe«, brachte ich heraus.

Er sah mich schief an. »Beunruhigt Sie das sehr?«

»Reichtum wird mit einem Blutopfer bezahlt«, entgegnete ich frei heraus.

Seine Lippen zuckten, und etwas von seiner Zufriedenheit schwand aus seinem Gesicht, aber nicht viel. »Es tut mir leid, dass Sie es so sehen.« Er streckte die Hand aus, angelte sich die Fernsteuerung und drückte auf Knöpfe; meine Ansicht hatte er bereits abgetan. »Wenn es Ihr Gewissen beruhigt, Carillon wird keine Flüge in das Solitaire-System und zurück durchführen, zumindest nicht direkt. Ich habe einfach die Aktienmehrheit von HTI Transport gekauft, jener Gesellschaft, die diese spezielle Lizenz hält. Es könnte interessant sein, den Chef von HTI anzurufen und zu sehen, wie er auf die Neuigkeit reagiert.«

Das war natürlich auch der Grund, warum er mich sprechen wollte. »Soll ich auf etwas Bestimmtes achten?«

»Hauptsächlich auf Anzeichen für Widerstand. HTI war stets mit starrköpfiger Eifersucht auf seine Unabhängigkeit bedacht. Ich möchte gern wissen, wie sehr sie sich darüber ärgern, dass ich sie geschluckt habe. Ah …«

Eine sehr gut aussehende junge Frau war auf dem mittleren Bildschirm erschienen. »HTI Transport; Büro von Mr. O'Rielly«, sagte sie freundlich.

»Lord Kelsey-Ramos von der Carillon-Gruppe. Mr. O'Rielly wird mit mir sprechen wollen.«

Die Sekretärin wirkte einen Augenblick verunsichert, aber sie kannte offensichtlich die Namen der Unternehmer von Portslava und schaltete widerspruchslos den Schirm auf Warteposition. Einen Augenblick später erschien das Gesicht eines Mannes mittleren Alters, der ein teures Straßen-Capelet trug. »Lord Kelsey-Ramos«, sagte er und nickte. »Was kann ich für Sie tun?«

»Er weiß es noch nicht«, murmelte ich so, dass es über das Telefon nicht zu hören war.

Lord Kelsey-Ramos schloss für einen Augenblick zustimmend die Augen. »Guten Morgen, Mr. O'Rielly! Ich rufe an, um Sie persönlich in der Carillon-Gruppe willkommen zu heißen.«

O'Riellys Gesicht durchlief eine ganze Skala von Gefühlen – Schock, Unglauben, noch größerer Schock, Empörung – alles innerhalb von anderthalb Sekunden. Der Hintergrund auf dem Bildschirm verschob sich, als er sich vorbeugte und die Kamera seiner Bewegung folgte. In der lähmenden Stille hörte ich das leise Klicken nervöser Finger auf den Tasten. Ein einziger Blick reichte ihm. »Hol Sie der Teufel, Kelsey-Ramos!«, knurrte er. »Sie korrupter, schmieriger …«

»Danke, aber das kenne ich alles schon«, unterbrach ihn Lord Kelley-Ramos ruhig. »Ich überlasse es Ihnen, den Vorstand von HTI davon zu unterrichten. Setzen Sie bitte eine Konferenz fest, damit wir eventuelle Änderungen besprechen können. Möchten Sie außer Beschimpfungen noch etwas sagen? Offiziell oder auch nicht, versteht sich.«

Der nackte Zorn wich aus O'Riellys Gesicht und machte eiskalter Verbitterung und erheblichem Unbehagen Platz. »Was heißt inoffiziell, Ihr Liebling, der Lügendetektor Benedar, ist doch sicher in der Gegend!«, höhnte er und suchte blitzschnell den Rand des Bildschirms nach einer Spur von mir ab. Es gelang ihm nicht, sein Unbehagen unter Sarkasmus zu verbergen. »Oder glauben Sie, ich wüsste nichts von ihm?«

Lord Kelsey-Ramos hatte es tatsächlich geglaubt, aber nur ich bemerkte seinen Ärger. »Sie heben demnach Ihre Stellungnahme für die Sitzung auf! Auch gut. Ihre Sekretärin soll meine anrufen, sobald der Termin feststeht. Noch etwas, wir möchten gerne einen Repräsentanten auf Solitaire schicken, um Ihr dortiges Personal zu überprüfen. Bitte geben Sie Whitecliff Bescheid, damit man ihn dort erwartet.«

O'Rielly verzog die Lippen. »Sie genießen die Situation, nicht wahr? Seit acht Jahren versuchen Sie, eine Solitaire-Lizenz in Ihre klebrigen, kleinen Finger zu bekommen, oder?«

»Fast zehn Jahre«, antwortete Lord Kelsey-Ramos kühl. »Aber es spielt keine Rolle. Ich schicke sofort einen Kurier zu Ihrem Büro; bitte halten Sie Kopien von allen Unterlagen und Dokumenten bereit. Einen guten Morgen, Mr. O'Rielly.«

Ein Schwenk mit der Fernsteuerung, und der Bildschirm war leer. »Das war's«, bemerkte er, ließ die Fernsteuerung auf den Tisch fallen und blickte wieder zu mir auf. Die Aufregung und der Triumph verebbten langsam und zurück blieb eine gewisse Müdigkeit. »Ich würde sagen, ein profitabler Tag.«

Ich nickte unbestimmt. »Sie werden wahrscheinlich selbst nach Solitaire fliegen?«

Er lächelte. »Ist es dermaßen …?« Sein Lächeln verschwand schlagartig. »Ist es dermaßen offensichtlich?«, fragte er vorsichtig.

Die Paranoia der Reichen. »Für mich, ja.«

Einer seiner Wangenmuskel zuckte. »Könnte es auch für O'Rielly so offenkundig gewesen sein?«

Ich dachte zurück und rief mir jede Nuance des Mannes in Erinnerung. »Es könnte sein«, stimmte ich zu. »Gegen Ende ließ der Schock nach, und er war noch nicht bereit aufzugeben. Wenn er erst darüber nachdenkt, könnte er zumindest soviel erraten.«

Lord Kelsey-Ramos presste die Lippen zusammen. »Erzählen Sie mir alles, was Ihnen aufgefallen ist.«

Ich ging das Gespräch nochmals durch und bemühte mich, das Gefühl wiederzugeben, das ich bei jedem wichtigen Punkt von O'Rielly gehabt hatte. »Glauben Sie, er wird es darüber zum Kampf kommen lassen?«, fragte er, als ich geendet hatte.

»Ja.«

»Vor Gericht oder anders?«

Ich zuckte die Achseln. Darüber bestand bei dem Mann absolut Klarheit. »Er wird bis an die Grenzen seiner Fähigkeiten oder seines Gewissens kämpfen. Ich weiß nicht, wo die Grenzen jeweils liegen.«

Lord Kelsey-Ramos nagte an der Innenseite seiner Wange. »Ich habe von beiden Grenzen eine recht gute Vorstellung«, brummte er. »Leider. Er nimmt also an, dass ich nach Solitaire sause, und dort die Carillon-Flagge aufpflanze.« Er fluchte leise. »Gilead, Sie wissen, dass ich seit zehn Jahren auf diesen Augenblick warte. Ich habe Anträge eingebracht und Register gezogen, damit die Patri neue Transportlizenzen vergeben; ich habe Firmen, die bereits Lizenzen besaßen, auf jede erdenkliche Weise bearbeitet …« – unbehaglich starrte er zu mir empor – »und ich habe eine Menge Geld in den Versuch gesteckt, einen Ersatz für die Totmannschaltung zu finden. Ich habe es verdient, der erste zu sein, der in einem Carillon-Schiff nach Solitaire reist, verflucht noch mal!«

Er brach ab und holte tief Luft. »Und jetzt muss ich hierbleiben und mich mit O'Rielly und dem Aufsichtsrat von HTI herumschlagen. Das verdanke ich Ihnen.«

»Sie brauchen nicht auf meinen Rat zu hören«, erinnerte ich ihn. »Es wäre nicht das erste Mal.«

Er fand seinen schwarzen Humor wieder, wie ich es erwartet hatte. »Meistens habe ich es bereut«, bemerkte er bitter. »Außerdem, wozu stelle ich einen Watcher an, wenn ich nicht auf ihn höre?«

»Manche Menschen haben sich schon Seltsameres angetan, Sir. Oft sogar mit Absicht.«

Er blickte an mir vorbei zur Tür meines – in seinen Augen – übertrieben nüchternen Raumes. »Noch öfter haben sie anderen die seltsamsten Dinge angetan. Ohne Absicht.«

Die Sünden der Väter werden zurückfallen auf die Kinder und Kindeskinder, bis ins dritte und vierte Glied … »Die Ausbildung war wirklich keine Belastung«, versicherte ich ihm. »In Gottes Universum gibt es sehr viel Schönheit – Schönheit, die einem vielleicht niemals auffällt, geschweige denn, dass man sie würdigen kann.«

»Entschädigt diese Schönheit für alles Hässliche?«, fragte er anzüglich. »Entschädigt sie Sie auch dafür, dass Sie einen Raum praktisch völlig ausräumen müssen, um die sensorische Überbelastung etwas zu erleichtern?«

Einem gab er fünf Talente, einem anderen zwei und einem dritten eines … »Mit dem, was mir gegeben wurde, tue ich, was ich kann«, antwortete ich schlicht. »Zumindest in dieser Hinsicht bin ich nicht anders als Sie.«

»Vielleicht. Eines Tages müssen Sie mir erklären – wirklich erklären – was es heißt, ein Watcher zu sein.«

»Ja, Sir.« Ich würde es natürlich nie tun. Er wollte es auch gar nicht wissen. »Ist das alles …?«

»Nicht ganz.« Sein Gesicht wurde härter. Ich spürte, er musste mir eine unangenehme Neuigkeit beibringen. »Sie haben recht: Im Augenblick kann ich es mir nicht leisten, mich nach Solitaire davonzumachen. Jemand muss aber fliegen, zumindest damit sie wissen, dass Carillon die Zügel fest in die Hand nehmen wird. Für mich ist es naheliegend, Randon mit diesem Job zu betrauen.«

Er war sichtlich auf eine negative Reaktion gefasst, aber ich erhob keinen Einwand. Der Sohn von Lord Kelsey-Ramos war fünfundzwanzig und hatte noch eine Menge über das Leben zu lernen, aber er konnte mit Menschen umgehen – mit seinesgleichen und anderen – und würde einen annehmbaren Abgesandten zu einem neuen Unternehmen abgeben. »Ich nehme an, Sie werden doch einen Finanzexperten mitschicken?«, fragte ich. »Für den Fall, dass ihre Unterlagen überprüft werden müssen.«

»Machen Sie sich darüber keine Sorgen, ich gebe ihm einen ganzen Expertenstab mit. Aber auch Fachleute übersehen oft wichtige Einzelheiten … und darum fliegen Sie mit.«

Ich holte vorsichtig Luft; mein Herz schlug schneller. »Wenn es Ihnen gleich ist, Sir …«

»Es ist mir nicht gleich«, erwiderte er entschieden, »ich muss leider darauf bestehen. Ich möchte, dass Sie Randon begleiten.« Er zögerte. »Ich weiß, dass Sie die Sache mit der Totmannschaltung stört, aber ich bin überzeugt, dass Sie dieses eine Mal damit fertig werden können.«

Solitaire … und die Totmannschaltung. Einen Augenblick lang wollte ich Nein sagen; diesmal war der Preis zu hoch. Aber als ich den Mund öffnen wollte, fiel mir ein, warum ich überhaupt für ihn arbeitete, und der Widerstand schwand.

So ging es immer. Die Sünden der Väter werden zurückfallen auf die Kinder und Kindeskinder, bis ins dritte und vierte Glied … »In Ordnung, Sir«, erwiderte ich ihm stattdessen. »Ich werde mein Bestes tun.«

2. Kapitel

Zur bescheidenen Flotte der Carillon-Gruppe zählten mehrere kleine Kurierschiffe, und ich nahm natürlich an, dass unsere Gruppe in einem oder mehreren dieser Schiffe nach Whitecliff reisen und von dort einen der großen Frachter von HTI benutzen würde. Aber Lord Kelsey-Ramos wollte davon nichts wissen. Das war sein persönlicher Triumph, und er wollte uns nicht wie Anhalter oder zusätzliches Frachtgut in einem fremden Schiff nach Solitaire reisen lassen.

Daher war es beinahe unvermeidlich, dass er uns die Bellwether aufhalsen würde.

Er betrachtete es natürlich als großzügige Geste. Die Bellwether war sein eigenes Schiff, eine echte Superyacht: luxuriös und mit Hochleistungs-Einrichtungen. Leider forderten Größe und Schnittigkeit ihren Preis. Infolge ihrer Größe konnte die Bellwether nur achtzehn Stunden durchgehend mit dem Mjollnir-Antrieb zurücklegen; danach musste sie auf normale Raum-Geschwindigkeit gehen, um die überschüssige Hitze loszuwerden; infolge ihrer schnittigen Linienführung brauchte sie danach sechs Stunden, um soweit abzukühlen, dass sie weiterbeschleunigen konnte.

Das bedeutete, dass wir anstatt dreiundzwanzig Lichtjahre und mehr, die ein extrem gut mit Kühlrippen ausgestattetes Kurierschiff pro Tag zurücklegen kann, müde mit knappen achtzehn dahintrödelten. Das wieder bedeutete, dass wir für die über hundert Lichtjahre bis Whitecliff fast sechs Tage brauchten, anstatt wie ein Kurier viereinhalb.

Das hatte zur Folge, dass die HTI-Vertreter in Alabaster City uns bei unserer Ankunft präpariert und vorbereitet erwarteten.

Ich hatte halb erwartet, dass sie versuchen würden, Ahnungslosigkeit vorzutäuschen, doch sie waren offensichtlich zu klug, um sich dumm zu stellen. Stattdessen hatten sie sich für die entgegengesetzte Reaktion entschieden: Sie trugen den Honig ganz dick auf.

Es begann praktisch noch ehe wir einen Fuß auf den Boden gesetzt hatten: Der Direktor des Raumfahrthafens begrüßte uns persönlich bei der Druckschleuse der Bellwether. Nervös und respektvoll sprudelte er eine Begrüßungsbotschaft heraus, führte uns durch eine unnatürlich kurze Zollabfertigung und begleitete uns durch den Terminal zum angrenzenden Hotel. Hier waren die drei besten Suiten für uns reserviert, ebenso das sicherste und ruhigste Konferenzzimmer auf der Lobby-Ebene. Randon hinterließ bei der Rezeption des Hotels eine Nachricht für das örtliche HTI-Büro, und wir zogen uns in unsere Zimmer zurück.

Auch jetzt bewiesen die Leute von HTI ihre Erfahrung auf diesem Gebiet: Bevor sie im Hotel eintrafen, gönnten sie uns eine halbe Stunde zur Erholung und Akklimatisierung nach der Landung.

Als wir das Konferenzzimmer betraten, saßen sie an einem Ende des polierten Steintisches: Zwei Männer, der eine dunkel und fast zu jung, in einem etwas zu formellen schwarz- und burgunderfarbenen Capelet, das sorgfältig über seine Tunika drapiert war, der andere älter und grauer. Er trug ein weißes Arzt-Capelet, und die Müdigkeit vieler Jahre schien auf seinen Schultern zu lasten. Auf dem Tisch vor dem jüngeren Mann stand – leise summend – ein offener Computer. »Einen guten Tag«, sagte Randon und nickte, als sie sich erhoben. »Ich bin Randon Kelsey-Ramos von der Carillon-Gruppe; Sie sind sicherlich unsere Gastgeber von HTI.«

»Auch Ihnen einen guten Tag, Sir«, antwortete der jüngere Mann; sein Nicken war genauso förmlich wie sein Capelet. Seine dunklen Augen blickten rasch zu mir, dabei wechselte seine Ausstrahlung von steifer, widerwilliger Höflichkeit zu Feindseligkeit. »Ich bin Sahm Aikman – HTI, Rechtsabteilung«, setzte er zu Randon gewandt hinzu. »Das ist mein Kollege, Dr. Kurt DeMont …« – er machte eine verkrampfte Handbewegung – »der für die diversen medizinischen Aspekte des Fluges nach Solitaire zuständig ist.«

Auch DeMont hatte mich besorgt gemustert und blickte dann zu Randon. »Mr. Kelsey-Ramos«, sagte er ernst. Sein Blick wanderte wieder zu mir, und ich spürte seine wachsende Kühnheit, als er überlegte, ob er mich direkt ansprechen sollte. Aber Vorsicht und das Protokoll waren stärker, die Dreistigkeit schwand, und er schwieg.

Hätte ich einen Beweis gebraucht, dass O'Rielly seinen Leuten mitgeteilt hatte, Randon würde vielleicht den Watcher seines Vaters mitbringen, das wäre er gewesen. Aber noch waren sie nicht ganz sicher …

»Ich freue mich, Sie kennenzulernen«, sagte Randon nach der Vorstellung. Auch ihm war ihr Interesse an mir aufgefallen; er hatte offenbar vor, sie so lang wie möglich im Unklaren zu lassen. »Ich möchte Ihnen vor allem sagen, wie froh ich bin, dass Sie uns die Probleme mit der Unterbringung abgenommen haben – es erleichtert meinen Begleitern das Leben.« Er deutete unbestimmt in meine Richtung; wie durch Zauberei richteten sich die beiden Augenpaare wieder auf mich. Randons Hand beschrieb eine harmonische Wende und wies schließlich auf den Computer auf dem Tisch. »Sie haben mir Kopien Ihrer Unterlagen mitgebracht?«

»Ah ja, Sir«, schaltete Aikman mit sichtlicher Mühe; er war in Gedanken immer noch mit mir beschäftigt, auch nachdem er sich bereits wieder Randon zugewandt hatte. Die übliche Geschäftsetikette schrieb vor, dass Gefolgsleute wie ich erst direkt angesprochen wurden, sobald man sie formell vorgestellt hatte; es begann ihn zu irritieren, dass Randon es mit Absicht unterließ. »Wenn Sie wollen, würde ich gern ein paar Minuten darauf verwenden, sie durchzugehen.«

»Haben Sie alle HTI-Unterlagen hier?«, fragte Randon.

»O nein, nur jene, die den Transport über Whitecliff betreffen«, entgegnete Aikman. »Die vollständigen Berichte befinden sich natürlich im Büro auf Solitaire.«

»Ach so.« Randon nickte. »In diesem Fall hat es nicht viel Sinn, Zeit für eine Ecke des Gemäldes zu verschwenden, wenn ich in wenigen Tagen das ganze Ding zu sehen bekomme.«

Die beiden Männer reagierten leicht überrascht und gleich darauf unterschiedlich verärgert. Das örtliche HTI-Büro hatte die Unterlagen bestimmt mit erheblicher Mühe in eine leicht verständliche Form zusammengefasst; Aikman war eindeutig durch Randons lässige Ablehnung verärgert. »Wie Sie wünschen, Mr. Kelsey-Ramos«, es gelang ihm, höflich zu bleiben. »In diesem Fall …«

»Viel lieber würde ich das Nachtleben von Whitecliff kennenlernen«, unterbrach ihn Randon. »Es gibt doch ein Nachtleben?«

Wieder Überraschung. DeMont erholte sich als erster. »Natürlich. Nicht das, was Sie von Portslava gewohnt sind, nehme ich an, aber auf seine Art unterhaltsam. Speziell hier in Alabaster City haben wir eine breite Palette von Unterhaltungsmöglichkeiten.«

»Ja, das ist in Hafenstädten häufig so«, stimmte Randon zu. »Obgleich ich mich nicht für einen solchen Snob halte, dass ich mich nicht über etwas Neues freuen würde. Selbstverständlich sind Sie beide meine Gäste!«

Aikman und DeMont tauschten Blicke. Randon passte eindeutig nicht in ihre Vorstellungen, und sie waren nicht ganz sicher, wie sie ihn behandeln sollten. »Es wird uns eine Ehre sein, Ihnen als Führer zur Verfügung zu stehen, Mr. Kelsey-Ramos«, antwortete Aikman diplomatisch.

»Ausgezeichnet«, sagte Randon lächelnd. »Ich muss natürlich zwei meiner Beschützer mitnehmen. Ist leider Firmenpolitik.«

»Verständlich«, erwiderte Aikman. »Also, wann immer Sie bereit sind …«

»Ach ja, und Mr. Benedar kommt auch mit«, fügte Randon verbindlich hinzu und deutete auf mich. »Es tut mir leid, ich war nachlässig! Mr. Aikman, Dr. DeMont – Gilead Raca Benedar.«

Für Randon war es natürlich ein Spiel – nicht mehr und nicht weniger als eine Möglichkeit, ihnen plötzlich meinen Namen und meinen Status als Watcher an den Kopf zu werfen und sie zu einer Reaktion zu zwingen. Er war bestimmt nicht daran interessiert, das Nachtleben von Alabaster City zu genießen, wenn er jemand, den er für einen religiösen Fanatiker hielt, verächtlich im Hintergrund wusste. Mein Interesse an dieser Rolle war ebenso mikroskopisch klein.

Aber das wussten Aikman und DeMont nicht. »Mr. Benedar«, nahm Aikman förmlich zur Kenntnis, und wurde noch steifer. »Mr. Kelsey-Ramos … bei allem Respekt für Ihre Stellung möchte ich doch vorschlagen, dass Ihr Begleiter nicht mitkommt.«

»Tatsächlich?«, fragte Randon unschuldig. »Gibt es ein Problem, Mr. Aikman?«

Aikman fixierte ihn. »Um offen zu sein, Sir, Watcher sind in Alabaster City nicht gerade gern gesehen.«

Randon hielt seinem Blick stand. »Soviel ich weiß, haben die Watcher auf Whitecliff eine Siedlung.«

»Dort ist er sicherlich willkommen«, entgegnete Aikman. »Aber nirgendwo sonst auf dem Planeten.«

Lange Zeit herrschte Stille im Raum; eine Stille, voll von DeMonts Unbehagen, Randons kühler Berechnung und Aikmans abgrundtiefem Hass. Ich liege von Löwen umgeben, die gierig sind auf Beute …

Ein eisiger Schauer lief mir über den Rücken. Hass war nichts Neues für mich – Watcher, die ihre Siedlungen verließen, begegneten ihm damals unweigerlich. Bevor Aaron Balaam darMaupine und seine Jünger auftauchten, wurden wir gerade noch geduldet; heute, zwei Jahrzehnte später, erhitzten sich die Gemüter immer noch über uns. Überall gab es Hass – gedankenlosen Hass, Hass aus Angst, und auch ererbten Hass. Aber Aikmans Hass war anders. Er war kalt und vom Verstand geprägt; unter seiner Oberfläche brodelten viel weniger echte Gefühle als man erwartet hätte.

Einer meiner Lehrer hatte einmal gesagt: Gott hat dem Menschen den Verstand gegeben, und der Sündenfall das Vorurteil; keine menschliche Kraft ist gefährlicher, als eine Kombination dieser beiden Gaben.

Randon brach als erster die klirrende kalte Stille. »Soweit ich mich erinnere, Mr. Aikman« – er wählte seine Worte sehr genau –, »war es einer der Marksteine der ursprünglichen Patri-Artikel, auf den Patri-Welten und allen künftigen Kolonien die religiöse Diskriminierung zu verbieten. Es ist mir neu, dass diese Politik widerrufen wurde.«

Die Worte waren zwar ungehalten, es steckte aber wenig Gefühl dahinter. Randons Vater wäre bei einer derart unverfrorenen Diskriminierung automatisch wütend geworden, doch Randons Weltanschauung war anders. Für ihn war ich weniger ein menschliches Wesen, als ein Werkzeug mit nützlichen Eigenschaften. Das hinderte ihn aber nicht daran, bei dem psychologischen Tontaubenschießen, zu dem er Aikman angestachelt hatte, mit Hilfe meiner menschlichen Natur Punkte zu erzielen.

Aikman musste nicht besonders angespornt werden. »Wir haben viele Emigranten aus Bridgeway«, erwiderte er scharf. »Sie haben nicht vergessen, was darMaupine dort beinahe angerichtet hat. Auch wir erinnern uns recht gut daran.«

»Das war vor mehr als zwanzig Jahren«, machte ihn Randon kühl aufmerksam. »Als darMaupines Theokratie-Experiment zu Fall gebracht wurde, war Mr. Benedar ganze elf Jahre alt.«

»Für sein Alter kann ich nichts.« Erstmals klang hinter Aikmans Zorn ein wenig Vorsicht durch; er erinnerte sich offenbar plötzlich daran, wer der junge Mann war, mit dem er stritt. »Ich bin auch nicht dafür verantwortlich, dass eine Schuldassoziation erfolgt. Ich stelle nur die wesentlichen Fakten fest.«

»Dann haben Sie den wesentlichsten Faktor vergessen, Mr. Aikman«, schoss Randon zurück. »Dieser Mann untersteht mir … und HTI untersteht der Carillon-Gruppe. Das bedeutet, dass auf dieser Reise ich die Entscheidungen treffe.«

Aikman biss die Zähne zusammen und für einen Augenblick hasste er nicht nur mich, sondern auch Randon.

»Entschuldigen Sie, Mr. Kelsey-Ramos«, warf ich ein, bevor Aikman noch eine Antwort gab, die er später vielleicht bereute. »Wenn Sie nichts dagegen haben, möchte ich heute Abend lieber hierbleiben. Ich würde mich gern einmal in echter Schwerkraft ausschlafen.«

Randon drehte sich um und blickte mich an; seine Ausstrahlung signalisierte Zustimmung. Er hatte seinen Standpunkt klargemacht – hatte den anderen gegenüber seine Autorität klar und deutlich hervorgekehrt – jetzt war für mich der Zeitpunkt gekommen, mich zu entschuldigen und zurückzuziehen. »Richtig, ich erinnere mich, Sie haben an Bord nie gut geschlafen«, bemerkte er. »Ist in Ordnung, Sie sind entschuldigt.« Er wandte seine Aufmerksamkeit wieder Aikman und DeMont zu; die beiden sahen drein, als hätten wir ihnen soeben den Teppich unter den Füßen weggezogen. Genau das hatten wir auch getan … und obwohl ich wusste, dass es nicht richtig war, genoss ich ihre Niederlage ein wenig. »Sie entschuldigen, meine Herren«, fuhr Randon lebhaft fort, »wir werden demnach nur zu dritt sein. Wenn Sie sich ein paar Minuten gedulden! Ich ziehe nur etwas Passendes an und bin sofort zurück. Ach, ich nehme diese Berichte doch! Vielleicht – wird meinem Finanzexperten heute Abend langweilig.«

Aikman zog einen Zyl aus dem Computer. Seine Hand zitterte sichtlich vor Aufregung. »Bis gleich, Mr. Kelsey-Ramos«, sagte er, als er Randon den Zyl reichte, und er musste sich sehr zusammennehmen, um höflich zu bleiben.

Randon nickte, und wir gingen. Im Fahrstuhl wandte er sich erst einige Stockwerke oberhalb der Lobby-Ebene mir zu. »Eine schöne Vorstellung, Benedar, was?«, meinte er lächelnd.

Ich schluckte. »Allerdings, Sir. Obwohl ich die Art, mit der Sie sie geködert haben, für keine gute Idee halte.«

Er schob die Bemerkung mit einer Handbewegung beiseite. »Der schnellste Weg, die Maske einer Gesellschaft zu durchschauen, besteht darin, der Person, die sie trägt, einen kräftigen Stoß zu versetzen«, erklärte er mir lässig. »Es tut mir leid, wenn Sie sich vorhin verletzt fühlten, aber Sie müssen zugeben, Sie eignen sich vorzüglich dazu, als Hebel angesetzt zu werden.«

Ein Werkzeug mit nützlichen Eigenschaften. »Ich kann Menschen auch recht gut durchschauen, ohne rücksichtslos zu sein«, erinnerte ich ihn verärgert. »Der Grund, warum ich hier bin …«

»Ist, Ihre wunderbare Beobachtungsgabe zu nutzen, damit Sie Dinge erkennen, die ich übersehe«, schnitt mir Randon mit einem geduldigen Seufzen das Wort ab. »Ja, ja, ich weiß. Mein Vater hat uns oft Ihre Watcher-Fähigkeiten im Gedankenlesen gerühmt.«

»Es ist nicht Gedankenlesen …«

»Also sagen Sie's! Was haben Sie dort unten gesehen, was mir entgangen ist?«

Ich biss die Zähne zusammen. »Die beiden mögen Sie nicht. Sie sind sich noch nicht ganz darüber im Klaren, ob Sie ein kluger Drahtzieher oder ein aufgeblasener Idiot sind, aber sie werden Sie auf keinen Fall mögen.«

»Das ist ziemlich offenkundig«, schnaubte Randon verächtlich. »Genauso offenkundig ist, dass besonders Aikman Sie noch weniger mag als mich. Ich dachte eher an etwas Hintergründigeres. Zum Beispiel, sind das wirklich alle Unterlagen der Whitecliff Transportroute?« Er schwenkte den Zyl.

Ich überdachte nochmals das Gespräch und wie sich die Ausstrahlung der zwei Männer dabei verändert hatte. »Keiner der beiden war sich einer Lüge bewusst«, erklärte ich Randon. »Was Sie bekommen haben, gab man Ihnen in gutem Glauben.«

Er zuckte die Achseln. »Davon bin ich auch überzeugt. Meiner Meinung nach ebenfalls selbstverständlich. Mit der Fälschung von Unterlagen betraut man nicht Leute aus der mittleren Ebene wie diese beiden. Zumindest nicht, wenn die Gesellschaft klug ist.«

»Wieso wissen Sie, dass sie der mittleren Ebene angehören?«

»Glauben Sie wirklich, HTI würde einen hohen Angestellten darauf verschwenden, hin und her zu rennen und Zombies zu begleiten? Das ist einfache Logik, Benedar.«

Mein Magen krampfte sich zusammen. Zombie. Ein Ausdruck, der das Menschsein absprach. »Jawohl, Sir.«

Er schaute mich scharf an. »Es wird Ihnen doch nicht schlecht werden, wenn wir die Wolke erreichen?«

»Wenn wir Solitaire erreichen, bin ich in Ordnung«, versicherte ich ihm.

Ich hatte seine Frage eigentlich nicht beantwortet. Er bemerkte es, ging aber darüber hinweg. »Das hoffe ich«, sagte er stattdessen. »Wenn uns HTI behindern will, dann stecken die Leute im Solitaire-Büro dahinter. Sobald wir Ihnen gegenüberstehen, müssen Sie voll einsatzfähig sein.«

Ich nickte vage, denn ich hörte die Erwartung in seiner Stimme. Er wuchs zu einem jungen Löwen heran; er lernte, seine Beute zu zerreißen; er wurde ein Menschenfresser. Die Völker kamen, um von ihm zu hören; er fing sich in ihrer Fallgrube; sie schleppten ihn mit Haken davon, nach Ägypten … »Ja, Sir«, murmelte ich. »Bis dahin bin ich soweit.«

Am nächsten Morgen erkannte ich, dass Randon sein Spiel mit Aikman und DeMont, nachdem ich gegangen war, fortgesetzt hatte, nur in veränderter Form. Die trüben Augen der zwei Beschützer, die er mitgenommen hatte, verrieten mir, dass Mitternacht – Ortszeit – lange vorbei war, als sie in das Hotel zurückgekommen waren. Aikman und DeMont schleppten sich beinahe eine Stunde nach unserem Eintreffen müde zur Bellwether, und daraus schloss ich, dass Randon einen alten Eröffnungszug seines Vaters verwendet hatte. Lord Kelsey-Ramos war in seiner Jugend dafür bekannt gewesen, dass er seine Gegner unter den Tisch trank. Es war klar, dass Randon das Durchhaltevermögen seines Vaters geerbt hatte und auch ebensoviel Wodkya vertrug; für dieses Spiel brauchte man beides.

Meiner Meinung nach ein gefährliches, kindisches Spiel … und doch, rückschauend frage ich mich, ob nicht vielleicht mehr dahinter steckte, als Randons grimmig Entschlossenheit, die Oberhand zu behalten. Denn wären Aikman und DeMont nicht zu spät gekommen – wäre ich bei ihrem Eintreffen nicht bereits in meiner Kabine gewesen, um mich für den Start vorzubereiten, – ich hätte beinahe sicher an der Druckschleuse gestanden, als sie zusammen mit den Beamten des Raumfahrthafens eintrafen.

Aikman und DeMont, die Beamten … und die zwei Menschenopfer, die sie dem Schiff lieferten. Unsere zwei Zombies.

3. Kapitel

Zwei Tage später erreichten wir die Wolke; laut Schiffszeit war es Nachmittag, und ich spielte in einer Ecke des Mannschaftsraums gerade Schach.

Sonderbarerweise gab es keine Vorwarnung, obwohl der Wirkungsradius der Wolke angeblich stationär und genau definiert war. Doch wir erreichten sie ohne Vorwarnung. Aus dem hinteren Teil der Bellwether kam das typische Geräusch der Unterbrecher, weil der Mjollnir-Antrieb plötzlich ausfiel. Einen Augenblick später folgten die Flüche der anderen im Aufenthaltsraum, als Mannschaft und Getränke in alle Himmelsrichtungen geschleudert wurden: Der elektrische Ultra-Hochfrequenzstrom auf dem Deck, der im Mjollnir-Raum als Pseudoschwerkraft-Generator fungierte, hatte seine Tätigkeit eingestellt.

Plötzlich herrschte Stille. Eine düstere Stille, als sich plötzlich jeder daran erinnerte, was im nächsten Augenblick geschehen würde.

Ein Turm trieb, sich langsam um seine Längsachse drehend, an meinen Augen vorbei. Vorsichtig streckte ich die Hand aus und pflückte ihn aus der Luft. Mir wurde eiskalt ums Herz. Wir befanden uns am Rand der Wolke, zehn Lichtjahre von Solitaire entfernt … und in wenigen Minuten würde oben auf der Brücke jemand sterben.

Denn zur Ehre ihrer Götter haben sie alles Widerwärtige getan, das Gott hasst; ja, zur Ehre ihrer Götter verbrennen sie sogar ihre Söhne und Töchter als Opfer …

Die Bordsprechanlage unterbrach meine Gedanken. »Es tut mir leid«, entschuldigte sich Kapitän Jose Bartholomy. Er sprach mit sorgfältig gepflegtem Starlit-Akzent und versuchte, genauso unbewegt wie immer zu klingen … aber wahrscheinlich ließ sich niemand an Bord der Bellwether täuschen. »Normale Raumgeschwindigkeit, falls es jemand noch nicht bemerkt hat. In etwa fünfzehn Minuten wieder Mjollnir. Halten Sie sich bereit.« Er machte eine Pause und holte tief Luft. »Mr. Benedar, bitte auf die Brücke!«

Ohne mich umzusehen, wusste ich, dass sich alle Blicke im Raum auf mich richteten. Langsam glitt ich aus meinem Sitz und hielt mich an der Armlehne fest, bis ich mich an die Schwerelosigkeit gewöhnt hatte; dann stieß ich mich in Richtung Tür ab. Jetzt gerieten auch die anderen in Bewegung: Zwei von der Mannschaft holten Handsauger aus den Spinden, die übrigen erinnerten sich plötzlich daran, dass die herumschwebenden Gläser und Essensreste eingesammelt werden mussten. Ich nutzte die ungemütliche Aufregung und verließ den Raum.

Randon wartete vor der Brücke auf mich. »Benedar«, begrüßte er mich; Stimme und Gesicht waren wahrscheinlich ernster als ihm lieb war.

»Warum?« Ich wusste, dass er meine Frage verstehen würde.

Er verstand sie sehr wohl, überging sie jedoch. »Kommen Sie herein«, sagte er stattdessen, aktivierte die Türfreigabe und packte den Griff des Türrahmens, als die Täfelung aufglitt.

»Ich möchte nicht«, sagte ich.

»Kommen Sie herein!«, wiederholte er in einem Ton, der keinen Widerspruch duldete.

Ich schluckte krampfhaft, dann stieß ich mich leicht ab und gehorchte.

Ein ganz bestimmter Geruch begleitet den Tod. Ich meine damit nicht den tatsächlichen, physischen Geruch von verwesendem Fleisch, sondern einen umfassenderen Geruch, der alle Sinne anspricht. Ich hatte ihn schon zweimal gerochen: Einmal am Totenbett meines Großvaters; nicht einmal die Desinfektionsmittel des Krankenhauses konnten ihn überdecken. Das zweite Mal bei einem Unfall, als das Opfer bis zum Ende bei Bewusstsein war. Beide Male hatte ich nachher stundenlang versucht, meine Gefühle dabei in einzelne Eindrücke zu trennen, die ich verstehen konnte … beide Male vergeblich. Bestimmt spielte die Furcht vor dem Unbekannten eine Rolle und auch das unergründliche Geheimnis, das den Abgang einer menschlichen Seele aus dieser Welt umgibt. Aber es steckte mehr dahinter, und weder mein Verstand, noch die Watcher-Ältesten, denen ich es vorlegte, konnten das Rätsel jemals gänzlich lösen.

Randon und ich betraten die Brücke … zum dritten Mal in meinem Leben begegnete ich dem Geruch des Todes.

Kapitän Bartholomy und sein Erster Offizier Gielincki waren natürlich anwesend. Gielincki hatte Dienst auf der Brücke, aber Bartholomy gehörte nicht zu den Männern, die solche Pflichten auf ihre Untergebenen abwälzten. Aikman und DeMont standen neben ihnen auf dem Haftteppich; ein kleiner Recorder baumelte an Aikmans Hand, DeMont hielt krampfhaft eine Arzttasche fest. Daiv und Duge Ifversn, zwei von Randons Beschützern, flankierten rechts von ihnen den Steuersitz. Sie zogen sich eben zurück. … im Stuhl saß ein Mann.

Das Opfer der Bellwether.

Ich sah von ihm nur eine Hand, die an die linke Armlehne geschnallt war, und seinen an die Kopfstütze gefesselten Hinterkopf. Mehr wollte ich nicht sehen – weder von ihm, noch von dem, was hier gleich geschehen würde. Aber Randon schaute mich an …

Die Tage meines Lebens sind kurz: Wende deine Augen ab und gönne mir ein wenig Freude, bevor ich an den Ort ohne Wiederkehr gehe, in das Land der Finsternis und des Schattens, dunkel wie der Tod …

Ich holte tief Luft, schob mich auf den Haftteppich und trat vor.

Als wir eintraten, war Daiv Ifversn zu Aikman unterwegs gewesen; jetzt wandte er sich stattdessen uns zu. »Der Gefangene ist befehlsgemäß gefesselt, Sir«, meldete er Randon; aus seiner Stimme und seinem Gesicht war deutlich zu entnehmen, dass er für diese Pflicht nichts übrig hatte. »Weitere Befehle?«

Randon schüttelte den Kopf. »Sie beide können gehen.«

»Ja, Sir.« Daiv wechselte mit seinem Bruder einen Blick und sie wandten sich zur Tür.

Alles war bereit. Aikman trat einen Schritt an den Mann im Stuhl heran und stellte seinen Recorder so auf einen Greifer am Armaturenbrett, dass er den gesamten Raum erfasste. »Robert Roxbury Trembley«, seine Stimme war genauso kalt und amtlich wie die Atmosphäre um uns. »Sie wurden angeklagt und von einem Gericht der Verbrechen des Mordes und des Hochverrates für schuldig befunden; die angeführten Verbrechen wurden auf der Welt Miland begangen, die der Rechtssprechung der Vier Welten der Patri untersteht.«

Von meinem Platz neben Randon und Kapitän Bartholomy sah ich jetzt das Profil des Mannes. Seine Brust hob und senkte sich unter den kurzen, flachen Atemzügen. Das Gesicht war eingefallen und blass, und der Geruch des Todes lastete schwer auf ihm … trotzdem spürte ich deutlich, dass er wirklich die Verbrechen begangen hatte, für die er sterben sollte.

Das war aber kein Trost.

»Sie sind daher«, fuhr Aikman gleichmütig fort, »im Namen des Gesetzes der Vier Welten der Patri und ihrer Kolonien, von einem ordnungsgemäß bevollmächtigten Gericht zum Tode verurteilt worden. Die Hinrichtung erfolgt an Bord dieses Schiffes, der Bellwether, registriert in der Patri-Welt Portslava durch eine tödliche Injektion; die Hinrichtung wird von Dr. Kurt DeMont vollzogen, der vom Gouverneur von Solitaire dazu bevollmächtigt wurde.

Robert Roxbury Trembley, haben Sie noch etwas zu sagen?«

Trembley wollte den Kopf schütteln und bemerkte, dass ihn die Kopffessel daran hinderte. »Nein«, flüsterte er; seine Stimme versagte fast.

Aikman wandte sich halb zu DeMont und nickte. Der Arzt ging mit fest zusammengepressten Lippen hinten um den Stuhl herum und auf Trembleys rechte Seite. Er öffnete seine Arzttasche und entnahm ihr eine kleine, bereits vorbereitete Injektionsspritze. Trembley schloss die Augen, die Angst vor dem nahenden Tod verzerrte sein Gesicht … DeMont berührte mit der Spitze der Nadel seinen Arm.

Trembley bäumte sich auf und holte tief Luft. »Connye«, flüsterte er; sein Unterkiefer zitterte, als er lang und rasselnd ausatmete.

Seine Augen öffneten sich nicht mehr … eine Minute später war er tot.

DeMont starrte eine Minute lang auf die Anzeigegeräte in seiner Arzttasche, bevor er mit müder, aber entschlossener Stimme offiziell bestätigte: »Hinrichtung wie befohlen ausgeführt. Zeit: fünfzehn Uhr siebenundzwanzig, Schiffszeit, Anno Patri Datum: 14. Octyab 422.« Er blickte zu Bartholomy auf. »Er ist so weit, Kapitän.«

Bartholomy nickte; er nahm sich sichtlich zusammen und trat vor. Er löste die Riemen von Trembleys Schaltbrett, das mit dem Hauptschaltpult gekoppelt worden war. Sobald er es berührte, leuchteten Anzeigen auf. Er stellte es über der Steuerung genau vor dem Stuhl auf den Greifer des Hauptschaltpultes. »Muss ich sonst noch etwas tun?«, fragte er Aikman flüsternd.

»Nein.« Aikman schüttelte den Kopf. Er warf mir einen Blick zu, und ich spürte seine boshafte Befriedigung über meine Anwesenheit. Der große, fromme Watcher war gezwungen, der Hinrichtung eines Menschen beizuwohnen. »Nein, jetzt können wir uns zurücklehnen und die Reise genießen.«

Bartholomy funkelte Aikman angewidert an und zog sich zurück.

Wie auf ein Stichwort bewegte sich der Leichnam.

Ich wusste, was kommen würde, aber der Anblick war trotzdem niederschmetternd. Trembley war tot – alle Signale, die ich dank meiner Watcher-Ausbildung empfing, sagten mir, dass er tot war … doch als sich seine Arme langsam vom Stuhl erhoben, überlief mich ein eiskalter Schauer. Dennoch konnte ich meine Augen nicht abwenden. Die Szene hatte eine beinahe hypnotische Faszination, die meinen Verstand fesselte und mich gleichzeitig gefühlsmäßig abstieß.

Trembleys Arme bewegten sich vorwärts und griffen nach der schwarzen Totmannschaltung. Einen Augenblick lang zögerten sie, als wären sie nicht ganz sicher. Dann kam Bewegung in die Hände, die Finger krümmten sich und die Arme senkten sich auf den Mjollnir-Schalter. Eine Hand suchte tastend … zögerte – berührte ihn …

Die Schwerkraft kehrte schlagartig zurück. Wir waren wieder auf Mjollnir-Antrieb und auf dem Weg durch die Wolke.

Mit einem Toten am Steuer.

»Warum?«, fragte ich Randon nochmals.

»Weil Sie der erste Watcher sind, der nach Solitaire reist.« Während er zu mir sprach, ruhten seine Augen auf Trembley. Die morbide Faszination, die ich empfunden hatte, ließ Randon noch immer nicht los. »Es ist kaum zu glauben!«, fuhr er geistesabwesend fort. »Siebzig Jahre sind seit der Entdeckung der Totmannschaltung vergangen, aber noch nie hat ein Watcher an der Reise teilgenommen.«

Ich bekam eine Gänsehaut. Man konnte die Totmannschaltung kaum eine »Entdeckung« nennen – das erste Schiff, das Solitaire anflog, war durch einen glücklichen Zufall darauf gestoßen … falls ›glücklich‹ das richtige Wort ist. Die wissenschaftliche Expedition einer Universität hatte sich tagelang am Rand der Wolke herumgetrieben, um herauszufinden, warum hier der Mjollnir-Antrieb nicht funktionierte. Plötzlich und ohne sichtbaren Anlass lief er wieder, und ihre zehnstündige Reise in das Innere des Solitaire-Systems begann. Sie waren so sehr mit den Anzeigen und Instrumenten beschäftigt gewesen, dass sie erst im System entdeckten, dass der Mann am Steuer tot war – er war kurz vor dem Eintauchen in die Wolke an einem Herzschlag gestorben.

Sie saßen zwei Monate im System fest, bis sie endlich den richtigen Schluss zogen. Unter solchen Bedingungen wachsen Freundschaften schnell. Wie es wohl gewesen war, als sie losten, wer sterben sollte, damit der Rest nach Hause fliegen konnte?

Mich schauderte. »Watcher sehen in der Totmannschaltung eine Form des Menschenopfers«, erklärte ich ihm.

Randon warf mir einen geduldigen Blick zu … aber trotz seiner scheinbaren belustigten Blasiertheit verursachte ihm die moralische Seite der Sache Unbehagen. »Ich habe Sie nicht mitgenommen, damit wir über öffentliche Moral diskutieren«, entgegnete er scharf. »Ich habe Sie mitgenommen, weil … weil Sie vielleicht die Frage klären können, ob die Wolke lebendig ist oder nicht.«

Alle längst vergrabenen Ängste meiner Kindheit waren plötzlich aus den halbvergessenen Schatten auferstanden. Ich sollte gezielt versuchen, das Vorhandensein eines Wesens aufzuspüren, das kaltblütig die Kontrolle über einen menschlichen Leichnam übernommen hatte …

»Nein«, brachte ich heraus.

Randon verzog das Gesicht. »Nein was? Nein, sie ist nicht lebendig?«

Trembleys tote Hände bewegten sich und veränderten den Kurs der Bellwether um ein paar Grad auf der gewundenen, sich ständig ändernden Bahn nach Solitaire … ich fühlte mich plötzlich sehr elend. »Nein, das kann ich nicht.«

Randon runzelte die Stirn. »Ich erwarte keine Wunder, Benedar …«

»Ich kann es nicht tun«, fuhr ich ihn an.

Alle Köpfe im Kommandoraum drehten sich nach mir um. Selbst Randon schien verblüfft. Muss ich auch wandern im finsteren Tal, fürchte ich kein Unheil; denn du bist bei mir … Ich atmete tief durch und zwang mich zur Ruhe. »Mr. Kelsey-Ramos, der Mann hier ist tot. Er ist tot!«

»Er war ein verurteilter Verräter«, bemerkte Aikman mit boshafter Schadenfreude über mein Unbehagen. »Der Tod von mehr als zwanzig Menschen auf Miland geht auf sein Konto. Tut er Ihnen leid?«

Unsere Blicke trafen sich, aber ich sagte lieber nichts. Er konnte nicht begreifen – würde auch nicht begreifen wollen –, dass der Zombie für mich viel grässlicher war als für ihn. Mit überwältigender Klarheit spürte ich, dass er tot war; und gleichzeitig hatte ich den Beweis von Leben vor Augen …

»Wer war Connye?«, fragte Randon.

Aikmans Aufmerksamkeit gehörte wieder Randon. »Wer?«

»In dem Augenblick, als Dr. DeMont die Nadel ansetzte, erwähnte Trembley eine Connye.« Obwohl Randon sich vielleicht über mich geärgert hatte, weil ich seinen Befehl verweigerte, ließ er nicht zu, dass mich ein Außenseiter wie Aikman attackierte. »War sie eines seiner Opfer?«

Aikman schüttelte den Kopf. »Sie war eine Komplizin.« Er blickte wieder zu mir. »Sie wurde übrigens auf einem früheren Flug nach Solitaire hingerichtet.«

Ich biss die Zähne zusammen. »Mr. Kelsey-Ramos … wenn Sie gestatten, ich würde gerne gehen.«

Er sah mich kurz prüfend an und nickte. »In Ordnung. Vielleicht werden Sie auf der Rückreise besser damit fertig.«

Ich nahm seine Bemerkung zur Kenntnis, teilte jedoch nicht unbedingt seine Meinung. »Wenn Sie mich brauchen, ich bin in meiner Kabine.«

»Vielleicht möchten Sie zuerst kurz bei der Zelle des zweiten Zombies vorbeischauen«, rief mir Aikman nach, als ich mich zum Gehen wandte.

Ich blieb stehen und schaute ihn an. Wieder der Hass auf mich … aber diesmal war noch etwas dabei; etwas wie Schadenfreude. »Ja?«, fragte ich.

»Oder auch nicht«, meinte er betont lässig. »Wie Sie wollen.« Er drehte sich um und gab vor, Trembley zu beobachten.

Ich blickte kurz zu Randon; er war ebenso verwirrt wie ich. Schweigend verließ ich die Brücke.

Aikman trieb ein Spiel mit mir, das war klar. Leider wusste auch er, dass ich das wusste. Das konnte zweierlei bedeuten: Entweder er wollte mich dazu bringen, den zweiten Gefangenen der Bellwether zu besuchen, oder er wollte verhindern, dass ich die Zelle betrat.

Aber ich würde nicht mitspielen … ich musste für meine Vorgangsweise eigene Gründe haben. Und in diesem Fall …

In diesem Fall wollte ich dem Gefangenen nicht begegnen. Er hatte ein Verbrechen begangen, das den Tod verdiente, und so jemanden wollte ich nicht kennenlernen.

Ich wollte mich nicht in die Lage eines Menschen versetzen müssen, der mich nichts anging und der auf jeden Fall in zwei Wochen sterben würde.

Ein Samariter, der des Weges kam, ward vom Mitleid überkommen, als er ihn sah …

Verbittert dachte ich, dass die religiöse Pflicht manchmal zu einer schweren Last wurde. Seufzend machte ich mich auf den Weg zur Zelle des Gefangenen.

Die »Zelle« war nichts anderes als eine eigens hergerichtete Kabine: Man hatte alles entfernt, was zur Flucht benutzt werden konnte, und außen ein Schloss angebracht. Natürlich würde vor der Tür eine Wache stehen. Als ich den Korridor entlangkam, sah ich, dass zumindest diese Sorge unnötig gewesen war. Mikha Kutzko, der von Lord Kelsey-Ramos bevorzugte Beschützer und Kommandant der Wachmannschaft, hielt selbst Wache; er war einer der wenigen an Bord, die mich weder als leicht komischen Fanatiker behandelten noch sich in meiner Gegenwart wie auf Eiern bewegten.

Als er mich kommen sah, trat ein ehrliches, freundliches Lächeln auf sein Gesicht. Seine Hand rutschte zwar ein paar Zentimeter näher zu der an seinen Oberschenkel geschnallten Injektionspistole, aber das war ein unbewusster Reflex, dem er wahrscheinlich verdankte, dass er all die Jahre am Leben geblieben war. »Gilead«, grüßte er und seine Augen zwinkerten hinter den getönten Gläsern seines Visiercomputers. »Willkommen im Verlies der Bellwether! Was führt Sie hierher?«

»Ich habe gehört, dass ein Wunder geschehen ist – Sie bewachen die Zugbrücke selbst«, antwortete ich todernst.

Sein Lächeln wurde zum Grinsen. »Und da haben Sie sich gesagt: ›Ich muss hingehen und das Wunder selbst schauen!‹« meinte er ironisch.

… und sehen, warum der Busch nicht verbrennt, ergänzte ich automatisch das Zitat. Kutzkos Bibelwissen beschränkte sich im allgemeinen auf gängige Sprüche, trotzdem war es so schön, dass wenigstens diese einmal öffentlich zitiert wurden. »Sie müssen zugeben, dass es ein oder zwei Jahre her ist, seit Sie Wache geschoben haben.«

Sein Blick wurde ernst. »Es ist noch länger her, seit einer meiner Leute eine Todeszelle bewachen musste«, entgegnete er ruhig. »Es ist verdammt deprimierend, hier herumzustehen und darüber nachzudenken.«

Ich nickte. Bis zu unserer Ankunft auf Solitaire hatte Kutzko mit der Koordination seiner Wachen wenig Arbeit … und wie Kapitän Bartholomy war er nicht der Typ, der unangenehme Pflichten an Untergebene abschob. Lord Kelsey-Ramos hatte das Talent, solche Leute für sich zu gewinnen. »Da haben Sie recht«, stimmte ich ihm zu. »Was können Sie mir über ihn erzählen?«

»Sie«, korrigierte er mich. »Es ist eine Frau aus Outbound. Eine verurteilte mehrfache Mörderin.«

Mein Magen verkrampfte sich. Outbound. In der Watcher-Siedlung auf Outbound war ich aufgewachsen. »Haben Sie eine Ahnung, wo auf Outbound es geschehen ist?«

Er runzelte die Stirn. »Nein. Warum?«

»Aikman hat vor ein paar Minuten gemeint, es könnte für mich aufschlussreich sein, sie kennenzulernen.« Kutzko gegenüber konnte ich ehrlich sein. »Ich wüsste gern …«

»Ob sie Sie vielleicht kennen?« Kutzko befragte seinen Visiercomputer. »Identitätskarte: Bellwether Rückflugzombie.«

Das Wort verursachte mir Unbehagen. Ich wappnete mich …

»Sie heißt Calandra Paquin«, las Kutzko vom Bildschirm des Visiercomputers ab. »Kommt Ihnen der Name bekannt vor?«

Ich schüttelte den Kopf; der Knoten in meinem Magen löste sich ein wenig. »Nein.«

»Hm. Sehen wir weiter … ursprünglich aus Bridgeway … die Morde wurden in der Hauptstadt von Outbound, Transit City, verübt.«

Einige der Watcher aus der Siedlung Cana hatten manchmal geschäftlich in Transit City zu tun. Kannte ich vielleicht eines ihrer Opfer? »Haben Sie die Namen der Ermordeten hier?«, fragte ich Kutzko.

»Nein, tut mir leid.« Wieder sah er mich scharf an. »Richtig, Sie sind auch von Outbound, nicht wahr?«

»Ich bin dort aufgewachsen.« Ich zögerte … wenn die Schiffsunterlagen diese Information nicht enthielten, dann gab es außer Aikman nur eine Person, die sie kannte. Ich sprach lieber mit einer Mörderin, als Aikman um einen solchen Gefallen zu bitten. »Kann ich hineingehen und mit ihr sprechen?«

Kutzko musterte mich. »Warum?«

»Ich weiß es nicht genau. Ich habe einfach das Gefühl, dass ich es tun soll.«

»Tja … genau genommen dürfen nur meine Leute und die Leute von HTI mit ihr zusammenkommen.« Er kratzte sich nachdenklich an der Wange. »Andererseits wollte ich ohnehin in Kürze nach ihr sehen; und wenn Sie rein zufällig hineingehen und mir Gesellschaft leisten …« Er zog fragend die Augenbrauen hoch.

Ich nickte. »Ich stehe in Ihrer Schuld.«

»Ist schon in Ordnung.« Er drehte sich um und machte sich am Schloss zu schaffen. »Ich gehe voraus«, wies er mich an, als er den Mechanismus auslöste. »Bleiben Sie draußen, bis ich Ihnen grünes Licht gebe.«

Er klopfte zweimal an die Tür und drückte auf den Türöffner. Das Klopfen ist typisch dachte ich, als die Tür aufglitt – für einen Mann mit diesem Beruf war Kutzko ungewöhnlich höflich. Ein Mann, so hatte ich manchmal gedacht, der sich für die Unannehmlichkeit entschuldigt, während er dir das Genick bricht.

Einen Augenblick lang verdeckte mir sein Rücken die Aussicht auf das dahinterliegende Zimmer. Dann trat er einen Schritt zur Seite. »In Ordnung«, sagte er über die Schulter. »Sie können hereinkommen.«

Zunächst konnte ich mich nicht rühren. Hinter ihm saß die Frau – die Mörderin – vor dem Lesegerät der Kabine. Sie blickte Kutzko fragend an. Unsere Blicke trafen sich … diese Augen, dieses Gesicht, ihre ganze Erscheinung – es konnte keinen Zweifel geben.

Calandra Paquin war ein Watcher.

4. Kapitel

Ich trat zögernd in den Raum. Die Frau beobachtete mich; auch sie hatte unser gemeinsames Erbe erkannt. »Mikha«, sagte ich vorsichtig, »ich würde gern einen Augenblick mit Miss Paquin allein sprechen.«

Er drehte sich missbilligend halb um. »Darf ich Sie daran erinnern …?«

»Es ist schon in Ordnung«, unterbrach ich ihn. Ein Durcheinander widersprüchlicher Gefühle ließ meine Knie zittern. »Bitte!«

Kutzko blickte auf Calandra und dann wieder zu mir. »In Ordnung. Aber nur für eine Minute.« Er drückte sich an mir vorbei und verließ das Zimmer. Die Tür glitt halb zu und er begab sich auf die gegenüberliegende Seite des Korridors, von wo er uns sehen aber nicht wirklich hören konnte.

Ich holte tief Luft. »Gilead Raca Benedar«, stellte ich mich vor. »Siedlung Cana, Outbound.«

Vielleicht hat ihr Gesicht kurz gezuckt, als ich Outbound erwähnte. »Calandra Mara Paquin«, antwortete sie.

»Von …?«

»Ich wuchs in der Siedlung Bethel auf Bridgeway auf. Falls Sie das etwas angeht!«

Mir wurde kalt. Bridgeway: die Welt von Aaron Balaam darMaupine. Einen kurzen, entmutigenden Augenblick lang fragte ich mich, ob sie vielleicht in diese Perversion verwickelt war … doch mir wurde sofort klar, wie unwahrscheinlich das war. Calandra war ungefähr achtunddreißig, fünf Jahre älter als ich. Demnach war sie kaum sechzehn gewesen, als darMaupines irdischer Machtanspruch endgültig niedergeschlagen wurde. »Wir sind beide Watcher«, erinnerte ich sie. »Gott und einander verpflichtet. Daher geht jeden von uns das Leben des anderen etwas an.«

»Tut mir leid, aber solche Verpflichtungen habe ich schon vor langer Zeit aufgegeben.«

In mir stieg leiser Ärger hoch. Ich versuchte, so gut ich konnte, ihr Verbrechen zu vergessen und sie als meinesgleichen zu akzeptieren, und sie hatte nichts Besseres zu tun, als meine Geduld zu reizen. »Vielleicht haben wir anderen Sie noch nicht aufgegeben«, knirschte ich. »Nur weil Sie Ihre Leute im Stich gelassen haben, als man Sie brauchte …«

»Ach, Sie glauben, dass ich wegen Aaron Balaam darMaupines wahnsinniger Vision und den Folgen, die sie für uns hatte, davongelaufen bin?«

»Sie wären nicht die erste gewesen.« Verbissen bemühte ich mich, im Zweifelsfall dem Angeklagten recht zu geben. »Bei all der Feindseligkeit, zu der diese böse Geschichte geführt hat …«

»Feindseligkeit«, fuhr sie dazwischen. »Ist man Ihnen auf Outbound mit Feindseligkeit begegnet?«

Ich besann mich. Andere fielen unter die Dornen, und die Dornen wuchsen heran und erstickten sie … »Sicherlich war es auf Bridgeway viel schlimmer. Besonders für einen Teenager.«

Sie starrte mich wütend an. »Ich bezweifle, dass Sie es sich vorstellen können. Ganz bestimmt nicht von Ihrem erhabenen, abgeschirmten Platz bei der Carillon-Gruppe aus. Schauen Sie nicht so überrascht – ich weiß, auf wessen Schiff ich bin. Ich habe während all der Jahre nicht in einem Loch gelebt! Auch nicht in einer Watcher-Kolonie.« Sie legte den Kopf schief. »Und bevor Sie anfangen, mir etwas über das Verlassen der Glaubensgemeinschaft zu erzählen, denken Sie vielleicht daran, dass Sie auch nicht gerade in Ihrer Siedlung leben. Seit Jahren nicht.«

Ich wurde zornig … und fühlte mich schmerzhaft hilflos. Natürlich hatte sie es bemerkt: Meine Art zu sprechen, meine Bewegungen und unzählige andere Anhaltspunkte wiesen so deutlich auf meine lange Abwesenheit von der Watcher-Siedlung hin wie eine Leuchtreklame auf einem Raumflughafen.

Plötzlich fiel mir etwas auf: In den elf Jahren, die ich von zu Hause weggewesen war, hatte ich vergessen, wie es ist, mit einem anderen Watcher zusammen zu sein. Wie nackt man sich vorkommt, wenn man vor diesem allwissenden Blick steht.

Beinahe hätte ich mich umgedreht und den Raum verlassen. Doch ich blieb. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erfahren … Vielleicht wollte ich nur beweisen, dass ich nicht nur die Worte kannte, sondern auch danach handeln konnte. »Ich würde Ihnen gern ein paar Fragen über Ihr Verbrechen stellen«, brachte ich heraus.

»Warum?«, entgegnete sie scharf. »Haben die Ältesten ihrem Repertoire noch ein letztes Ritual hinzugefügt?«

Ich überging den Spott, da mir nichts anderes einfiel. »Ich möchte einfach nur reden und Ihre Version hören … von dem, was geschehen ist.«

Sie sah mich lange an, und mein Unbehagen wuchs. »Es sind keine Watcher gestorben. Weder aus Ihrer Siedlung Cana noch aus anderen Siedlungen. Das wollten Sie doch wissen?«

»Unter anderem«, gab ich zu; das Gefühl, nackt zu sein, wuchs. Ich versuchte, so gut ich konnte, meine Gefühle vor ihr zu verbergen. Doch sie las darin nicht nur wie in einem Buch, sondern erriet nebenbei auch meine Gedanken. Ich fühlte mich wieder wie ein Kind. »Ich wüsste gern, warum Sie es getan haben.«

Sie sah mir in die Augen. »Ich habe es nicht getan.«

Im ersten Moment glaubte ich, dass ich sie falsch verstanden hatte. »Ich … Sie …?«

»Sie haben richtig gehört. Ich habe es nicht getan.«

Ich blickte sie lange an. »Ich kann nicht …«, begann ich, und verstummte dann. Sie verbarg sehr viel vor mir – das war klar. Aber sie konnte nicht alles verbergen … und ich spürte eindeutig, dass sie die Wahrheit sprach.

»Sie können es nicht glauben?«, vollendete sie meinen begonnenen Satz. »Das überrascht mich nicht. Es hat mir auch sonst niemand geglaubt.«

»Aber … ich meine …« Ich brach ab und versuchte, die Sprache wiederzufinden.

»Es war eine Falle«, erklärte sie leise, »eine sehr professionelle Falle. Die meisten Beweise wiesen eindeutig auf mich.«

»Und die Beweise, die nicht auf Sie deuteten?«, bohrte ich weiter. »Gab es keine Entlastungszeugen? Entscheidende materielle Beweise? Ihre Aussage unter der Wahrheitsdroge?«

»Die meisten Beweise passten genau«, wiederholte sie. »Die, die nicht passten … nahm man nicht zur Kenntnis.« Sie schüttelte den Kopf und senkte den Blick.

Ich holte tief Luft. Aber bevor ich sprechen konnte, hörte ich hinter mir ein Geräusch und wandte mich um: Kutzko stand in der Tür. »Daiv hat sich eben gemeldet – Aikman ist unterwegs«, berichtete er. »Sie sollten verschwinden, bevor er Sie hier findet und zu Mr. Kelsey-Ramos stürzt.«

»In Ordnung.« Ich wandte mich wieder an Calandra. Mein Herz schmerzte vor Mitgefühl. Man hatte sie eines Verbrechens beschuldigt, das sie nicht begangen hatte … nun sollte sie dafür dem großen Gott Profit geopfert werden. »Keine Sorge, Calandra«, beruhigte ich sie. »Ich bringe das in Ordnung.«

Sie fuhr überrascht auf. »Moment! Ich möchte nicht, dass Sie sich einmischen …«

»Ich habe mich bereits eingemischt«, gab ich zur Antwort und verließ rückwärts gehend das Zimmer. »Ich bin ein Watcher.«

Die Tür glitt zu und Kutzko sah mich mürrisch an. »Sie glauben ihr wirklich?«

Ich nickte und zitterte dabei am ganzen Körper. Die Gegenüberstellung hatte mich mehr belastet als ich angenommen hatte.

»Ja! Ich bin ein Watcher, oder nicht?«, wiederholte ich.

Er wollte offenbar darauf hinweisen, dass Calandra ebenfalls ein Watcher war, ließ es aber doch bleiben. »Was jetzt?«, fragte er stattdessen.

»Ich werde natürlich Mr. Kelsey-Ramos damit beglücken«, antwortete ich im Weggehen.

»Er wird nicht begeistert sein«, warnte Kutzko.

»Ich kann es nicht ändern«, rief ich zurück. »Bis später!«

Ich fand Randon in seiner Kabine, wo er zusammen mit Dapper Schock, einem von Lord Kelsey-Ramos' besten Finanzexperten, die Zahlen von Whitecliff durchging. »Kann es nicht warten?«, fragte er leicht verärgert, als ich eintrat. Er hatte seine ganze Aufmerksamkeit dem Bericht zugewandt und wollte eindeutig nicht unterbrechen.

»Die Details ja, Sir, falls es sein muss«, erwiderte ich. »Das Wichtigste sollten Sie allerdings sofort erfahren. Ich habe Grund zur Annahme, dass Calandra Mara Paquin, unser … Rückflugzombie … das Verbrechen, für das sie verurteilt wurde, nicht begangen hat.«

Die Finanzdaten waren schlagartig vergessen. »Wirklich?« Randon runzelte die Stirn und lehnte sich zurück. »Wie kommen Sie darauf?«

Ich zog die Augenbrauen hoch, und er lächelte. »Ich weiß«, gab er gequält zu, »eine dumme Frage.«

Schock räusperte sich. »Calandra Mara, sagten Sie? Ist das nicht ein bei den Watchern üblicher Mittelname?«

»Ein Demutsname«, korrigierte ich ihn. »Ändert das etwas?«

»Nun …« Er warf Randon einen Blick zu. »Bekanntlich kann ein Profi-Zauberer dem anderen leicht die Show stehlen, einfach weil er weiß, wie die Tricks funktionieren.«

»Meine Beobachtungsgabe ist kein Trick«, stellte ich richtig. »Auf keinen Fall in diesem Sinn. Ich wurde von Kindheit an geschult, Gottes Universum wirklich zu sehen.«

»Das wissen wir«, schaltete sich Randon ein, dem der harmloseste Bezug auf die Religion unangenehm war. »Schock meint, dass ein Watcher, der weiß, was Sie suchen, Sie vielleicht täuscht. Er kann die auslösenden Signale unterdrücken oder Sie im richtigen Moment ablenken.«

»Ich verstehe. Ich glaube nicht, dass Sie mich derart in die Irre führen kann; theoretisch ist es wahrscheinlich möglich. Drehen wir die Sache um. Welchen Vorteil kann sie sich erhoffen, wenn sie lügt?«

»Einen Aufschub der Hinrichtung?«, warf Schock ein. Er löschte die Finanzdaten vom Bildschirm und machte sich an den Tasten zu schaffen.

Randon schüttelte den Kopf. »Scheint kaum den Aufwand wert zu sein. Sie könnte sich bestenfalls ein paar Wochen erhoffen.«

Schock starrte auf den Bildschirm. »Hier ist der Bericht über das Verfahren«, sagte er. »Oh, … Sie wurde verurteilt, weil sie aus einem Fenster der Outbound-Zentrale von Melgaard Industries eine Bombe in die Menge auf der Straße geworfen hat. Zeugen haben sie beobachtet … als sie das Gebäude verlassen wollte, hat man sie verhaftet.«

Ich kaute an meinen Lippen. »Mildernde Umstände?«

Er sah mich erstaunt an. »Bei einem Bombenattentat?«