14,99 €

Mehr erfahren.

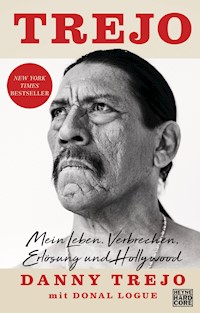

- Herausgeber: Heyne Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

In seiner Autobiografie erzählt Hollywoods berühmtester und beliebtester Bösewicht erstmals seine wahre, fesselnde und inspirierende Lebensgeschichte. Nach einer kriminellen Laufbahn voller Verbrechen und Drogensucht, fand er im Gefängnis zu sich, bekämpfte seine Dämonen und erntete nach seiner Freilassung in Hollywood unerwarteten Ruhm als Bad-Boy-Leinwanddarsteller mit einem Herz aus Gold.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 596

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

DASBUCH

Auf der Leinwand wurde Danny Trejo, der Schauspieler, ein Bösewicht, schon mindestens hundertmal getötet. Er wurde erschossen, erstochen, erhängt, zerstückelt, von einem Aufzug zerquetscht, zu einem blutigen Glibber geschmolzen – in Breaking Bad thront sein abgetrennter Kopf gar auf einer Schildkröte. Abseits der Leinwand ist er ein Held, der von Besserungsanstalten und besessenen Fans gleichermaßen geliebt wird. Aber der echte Danny Trejo ist viel komplexer als die Legende.

Er wuchs in einem von Missbrauch geprägten Elternhaus auf und kämpfte von klein auf mit seiner Drogenabhängigkeit. Die Folge waren Aufenthalte in einigen der berüchtigtsten Staatsgefängnissen des Landes – darunter San Quentin und Folsom – bevor er sein Leben umkrempelte und als Darsteller in modernen Klassikern wie Heat, From Dusk till Dawn oder Machete zum Hollywoodstar wurde. In seiner Autobiografie nimmt Danny uns mit zu den Höhen und Tiefen seines Lebens, einschließlich der Knastbegegnung mit einem der berüchtigtsten Serienmörder der Welt und der Zusammenarbeit mit Legenden wie Charles Bronson oder Robert De Niro.

Kompromisslos ehrlich erzählt Trejo, wie er die Schrecken des Gefängnisses überstand, wie er in Einzelhaft wieder zu sich fand, den Drogen entsagte und die Spiritualität entdeckte. Seine kriminelle Vergangenheit half ihm jetzt nur noch bei der Verkörperung seiner Filmrollen, die ihn zum bekanntesten Bösewicht Hollywoods machten.

Trejo ist das außergewöhnlichen Porträt eines echten Überlebenskünstlers und einer unvergesslichen Reise voller Tragödien, Leid und (zu guter Letzt) Erfolge.

DIEAUTOREN

Danny Trejo ist einer der bekanntesten, produktivsten und beliebtesten Charakterdarsteller Hollywoods. Berühmt wurde er durch seine Bösewicht-Rollen in Serien wie Breaking Bad, Sons of Anarchy oder die Spy Kids- und Machete-Filme von Kultregisseur Robert Rodriguez. Danny ist daneben auch ein erfolgreicher Restaurantbetreiber.

Donal Loguekam als Kind irischstämmiger Eltern in Kanada zur Welt und wuchs in Nogales, Arizona sowie Calexico und El Centro, Kalifornien auf. Nach einem Geschichtsstudium an der Harvard University, baute er sich eine Karriere in der Unterhaltungsbranche auf. Er stand bei über siebzig Hollywood-Filmen und mehreren Hundert TV-Episoden vor der Kamera. Im Jahr 2000 gewann er beim Sundance Film Festival den Sonderpreis der Jury für seine Rolle in Dex, der Frauenheld (OT: The Tao of Steve).

Daniel Müllerlebt in Berlin-Wedding und überträgt seit mehr als fünfzehn Jahren Texte aus dem Englischen und Spanischen ins Deutsche – unter anderem auch Bücher von Bruce Springsteen, James Lee Burke, Kiko Amat oder Irvine Welsh.

TREJO

Mein Leben – Verbrechen,

Erlösung und Hollywood

DANNY TREJO

mit DONAL LOGUE

Aus dem Amerikanischen von

Daniel Müller

WILHELM HEYNE VERLAG

MÜNCHEN

Die Originalausgabe erschien 2021 unter dem Titel TREJO: My life of Crime, Redemption, and Hollywood bei Atria Books, an imprint of Simon &Schuster, Inc., New York

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Unter www.heyne-hardcore.de finden Sie das komplette Hardcore-Programm, den monatlichen Newsletter sowie alles rund um das Hardcore-Universum.

Weitere News unter www.heyne.hardcore.de/facebook

@heyne.hardcore

Copyright © 2021 by Danny Trejo

Copyright © 2022 der deutschsprachigen Ausgabe

by Wilhelm Heyne Verlag, München,

in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,

Neumarkter Str. 28, 81673 München

Lektorat: Markus Naegele

Redaktion: Thomas Brill

Umschlaggestaltung: Nele Schütz Design, Memmingen

unter Verwendung des Originalumschlags von Laywn Kwan

Umschlagfotografie: Mike Piscitelli/August

Satz: Leingärtner, Nabburg

ISBN 978-3-641-29628-5V001

Für Maeve, Danielle, Gilbert, Danny Boy, Theo und Sam.

Familie ist alles.

An alle Inhaftierten dieser Welt: Glaubt mir,

wenn ich euch sage, dass mit Gott alles möglich ist.

Mit ihm könnt ihr eure gegenwärtige Lage überwinden

und ein nicht für möglich gehaltenes Maß an Freiheit

und Glück erfahren. Ihr könnt ein Leben leben,

von dem ihr bislang nicht mal zu träumen gewagt habt.

Ich liebe euch und schließe euch jeden Tag

in meine Gebete ein.

INHALT

Prolog

Teil 1

FLUCHT

Kapitel 1 Soledad: 1968

Kapitel 2 Neunzig Tage Freiheit: 1965

Kapitel 3 Junge Männer und Feuer: 1965

Kapitel 4 Hier und jetzt: 1966

Kapitel 5 Hilfe: 1968

Kapitel 6 Zip-a-Dee-Doo-Dah: 1968

Teil 2

DER RICHTIGE MANN FÜR DEN JOB

Kapitel 7 Clean, trocken und weiche Knie: 1969

Kapitel 8 Bekannte Gesichter: 1969

Kapitel 9 Alte Wut: 1972

Kapitel 10 Una en la casa: 1975–1976

Kapitel 11 Familienname: Trejo: 1975

Kapitel 12 Aller guten Dinge sind drei: 1975

Kapitel 13 Die Bombe platzt: 1978

Kapitel 14 Leben und Tod: 1981

Kapitel 15 Der Streit mit Gilbert: 1982

Kapitel 16 Danny Boy: 1983

Teil 3

HÄFTLING NR. 1

Kapitel 17 Runaway Train: 1985

Kapitel 18 Abschied von einem anderen Leben: 1986

Kapitel 19 Erste Klasse: 1987

Kapitel 20 Und dann waren es fünf: 1988

Kapitel 21 American Me: 1991

Kapitel 22 Zelle C550: 1992

Kapitel 23 Mi Vida Loca: 1991

Kapitel 24 Die richtige Entscheidung: 1991

Kapitel 25 Der Fixer: 1995

Kapitel 26 Mrs. Finleys Amazonien: 1996

Kapitel 27 Familienleben: 1996

Kapitel 28 Höhen und Tiefen: 1997

Teil 4

FROM A SON

Kapitel 29 Machete: 2010

Kapitel 30 Doppelleben: 2010

Kapitel 31 Sorgen und Gebete: 2013

Kapitel 32 El Padrino: 2014

Kapitel 33 Trejo’s Tacos: 2015

Kapitel 34 From a Son: 2018

Kapitel 35 Danny Trejo Day: 2020

Epilog: 15. Mai 2020

Anmerkungen eines Mittäters

Bildteil

PROLOG

1949

Mary Carmen stürmte ins Zimmer und schrie: »Ich hab eine Mamamiez gefunden!« Ihre Schwestern Coke, Toni und Salita rannten ihr hinterher auf die Straße. Ich hastete ihnen nach. Die vier waren meine Cousinen. Wir wohnten bei meiner Großmutter, teilten uns ein Zimmer und hielten zusammen wie Pech und Schwefel. Seit ich denken kann, bin ich in einer Gang gewesen, selbst wenn es nur eine Bande von Vorschulkindern war.

Draußen, im hohen Gras neben dem Mülleimer, lag eine tote Katze mit großen Zitzen. Mary Carmen hatte recht gehabt. Es war eine Katzenmutter.

Nicht weit von uns entfernt standen ein paar Arbeiter auf der Straße und rauchten.

»Geht weg von dem Vieh!«, murrte einer von ihnen. »Seht ihr denn nicht, dass ein Hund sie totgebissen hat?«

»Wir müssen ihre Babys retten«, sagte Salita. »Wo sind ihre Jungen?«

Wir suchten im Gras und liefen die Straße auf und ab, aber Katzenjungen fanden wir keine. Coke kam auf die Idee, die Katzenmutter zu begraben und ihr eine amtliche Beisetzung auszurichten. Wir mussten uns beeilen, denn der Abend nahte, und das Licht im Himmel wurde schwächer. Wir suchten uns einen Stock, schoben damit den Kadaver auf ein Stück Sperrholz und schleppten die Katze auf diese Weise in den Garten hinter dem Haus meiner Oma.

Der Boden war härter als gedacht, nach ein paar Minuten Buddelei hatte ich keine Lust mehr. »Ich glaub, so ist es tief genug.«

Wir ließen die Katze von der Sperrholzplatte ins Erdloch rutschen und schippten es wieder zu. In diesem Augenblick stürmte mein Vater durch die Hintertür in den Garten.

»Was zum Henker ist denn hier schon wieder los? Wenn ihr Früchtchen nicht sofort ins Haus kommt, zieh ich euch die Hammelbeine lang!«

»Eine Mamamiez ist gestorben«, erklärte Mary Carmen, doch mein Dad war schon wieder im Haus verschwunden. Unser Hund Blackie nutzte seine Chance und drückte das Fliegengitter auf. Einmal im Garten, machte er sich ohne Umschweife am Katzengrab zu schaffen.

»Nein, Blackie, nicht!«, rief ich.

Wir banden Blackie fest, damit die Ruhe der toten Katzenmutter nicht gestört wurde. Dann machte Salita mit der Hand das Kreuzzeichen, und wir sprachen ein Gebet.

Später an diesem Abend stürzte mein Onkel Art ins Haus meiner Großmutter. Sein Hemd war zerrissen und von Blut besudelt. Aufgebracht berichtete er, in einer Bar an der San Fernando Road überfallen worden zu sein. Ohne große Diskussionen griffen meine anderen Onkel Knüppel und Baseballschläger und rannten zusammen mit Art auf die Straße.

Etwa eine Stunde später stolzierten die Trejo-Männer wieder ins Haus meiner Großmutter und protzten damit, wie viele Typen sie zusammengeschlagen hatten. Meine Oma nahm uns Kinder bei der Hand und kniete sich mit uns in eine Ecke des Wohnzimmers, um den Rosenkranz zu beten. Aus dem Augenwinkel schielte ich zu Abuelito, meinem Opa, hinüber, der am anderen Ende des Wohnzimmers auf und ab stapfte und mit geballter Faust schwadronierte, was für Teufelskerle die Trejos doch seien. Meine Onkel lachten, tranken Bier und erzählten sich gegenseitig ein ums andere Mal, wer wen wann und wie niedergestreckt hatte. Meine Großmutter zeterte derweil, wir sollten gefälligst lauter beten.

Wer die Trejo-Kinder damals so sah, zum zweiten Mal an diesem Tag kniend auf dem Boden und im Gebet versunken, der hätte nicht geahnt, dass ein jeder von uns einmal hinter Gittern landen würde. Aber so sollte es kommen. Im Grunde spielte es keine Rolle, wie gottesfürchtig unsere Großmutter uns erzog. Unser Weg war vorgezeichnet. Wir waren Trejos. Sollte es bei uns jemals so etwas wie eine Familientradition gegeben haben, dann sah sie genau so aus.

Erst recht nicht vermuten ließ sich, dass ausgerechnet der Wildeste von allen, also ich, irgendwann diesen von Haftstrafen gespickten Lebensstil hinter sich lassen sollte. Anstatt als abgefeimter Junkie oder gewissenloser Mörder in der Gosse zu enden, wurde ich unzählige Male erschossen, erstochen, enthauptet, in die Luft gesprengt, gehängt, von Fahrstühlen zerquetscht und einmal auch auf einem Pooltisch gepfählt, sodass mein Körper zerschmolz und die aus meinem Kopf explodierenden Augen in die Ecktaschen kullerten – alles im Rahmen meiner Karriere als meistgetöteter Schauspieler in der Geschichte Hollywoods natürlich! Niemand hätte ahnen können, dass ich einmal Präsidenten die Hand schütteln und mein Gesicht in verschiedenen Teilen dieser Erde auf riesigen Murals bewundern würde; dass Unternehmen mich als Werbeträger anheuern sollten, und zwar nicht nur, weil ich populär, sondern auch zuverlässig und vertrauenswürdig war; oder dass die Stadt Los Angeles ganz offiziell einen Tag nach mir benennen würde.

Warum das niemand ahnen konnte? Weil der Danny Trejo, der ich war, bevor ich Drogen und Alkohol entsagte, um Suchthelfer und später sogar ein weltberühmter Schauspieler zu werden, niemand war, den irgendjemand hätte malen oder gar ehren wollen. Weil der Danny Trejo von damals der Mexikaner war, mit dem man besser keinen Ärger hatte.

Teil 1

FLUCHT

Kapitel 1

SOLEDAD

1968

Ich fühlte mich wie ausgekotzt, war bis obenhin voll mit H, Pruno, Reds und Whiskey.

Ich war im dritten Jahr von zehn, eine Haftstrafe, die sich für Mexikaner in kalifornischen Knästen schnell in zwanzig Jahre, lebenslänglich oder gar den Gastod verwandeln konnte. Ich hatte schon immer geahnt, dass ich hinter Gittern sterben würde.

Es war der fünfte Mai 1968, also Cinco de Mayo, und ich saß im Soledad State Prison ein. Für einen Mexikaner, einen echten Mexikaner, einen Herzblutmexikaner, steht Cinco de Mayo weder für den Tag der mexikanischen Unabhängigkeit (das ist er ohnehin nicht) noch für den Tag des Sieges der Mexikaner über die Franzosen in der Schlacht von Puebla. Genau genommen ist Cinco de Mayo noch nicht mal der fünfte Mai für sie. Cinco de Mayo bedeutet ganz einfach nur: »Leg schon mal die Kautionskohle bereit.« Da ich ohnehin bereits saß, brauchte ich mir darüber keinen Kopf zu machen.

Die Mexikaner in Soledad warteten schon seit Wochen darauf, sich mal richtig die Kante geben zu können. Da ich der Chef der Turnhalle in Soledad war und diese sich direkt neben den zentralen Laderampen der Haftanstalt befand, ging alles durch meine Hände, was auf diesem Weg reingeschmuggelt wurde. Zigaretten, Speed, H, ja sogar Frauenunterwäsche und Make-up für die, die Spaß dran hatten. Egal, was es war, solange der Preis stimmte, konnte ich es besorgen.

Das Heroin lief komplett über mich, und so war ich in dieser Hinsicht bestens versorgt. Ich hatte auch Hunderte von Pillen auf Lager. Ich bekam sie von Häftlingen, die ihre Medikamente aufhoben, um damit Spielschulden zu bezahlen, Schmuggelware zu kaufen oder sich persönlichen Schutz zu sichern. Darüber hinaus besaß ich noch ein paar Liter Whiskey, zwei Unzen Gras und zwei Chargen Pruno, sprich Knastschnaps, den wir schon Wochen zuvor angesetzt hatten. Eine Connection in der Küche hatte uns die Zutaten besorgt: Rosinen, Orangen, Zucker und Hefe. Wir kippten die Mische in Müllsäcke, knoteten diese fest zu, schlugen sie anschließend in alte T-Shirts ein und schoben sie in Warmluftschächte, wo das Zeug dann gärte. Als der Pruno fertig war, siebten wir ihn durch lange Socken.

Wir legten schon früh am Vortag des Cinco de Mayo los und zechten die ganze Nacht durch. Am nächsten Morgen, als ich gerade ein einigermaßen angenehmes Level erreicht hatte, meldete sich der Captain über die Lautsprecheranlage. Zur Feier des Tages sollte es für alle eine Veranstaltung auf dem Hof geben: ein Baseballspiel zwischen dem Team eines lokalen Junior College und einer Knastmannschaft.

Ausgerechnet am Cinco de Mayo eine Gruppe Zivilisten auf den Yard eines kalifornischen Gefängnisses marschieren zu lassen, ist so ziemlich die beschissenste Idee, die man haben kann. Mehr als die Hälfte der Gefangenen war schon frühmorgens total drauf. Bekamen die dann noch alle Hofgang wegen einer Veranstaltung wie diesem Baseballspiel, bedeutete das mehr Wachen, mehr Sicherheitsvorkehrungen, mehr Knarren. Mehr von allem.

Nach der Lautsprecherdurchsage kam tatsächlich der Befehl zum Hofgang, und alle mussten aus ihren Zellen raus. Draußen hielt ich mein Gesicht in die Sonne und ließ mich kurz von den warmen Strahlen verwöhnen, doch als ich meine Augen schloss, wurde mir übel. Der Pruno machte mir Probleme. Ich ging zu der Tribüne am Baseballfeld und pflanzte mich auf Höhe des dritten Laufmals neben zwei meiner Kollegen aus Jugendknasttagen, Ray Pacheco und Henry Quijada. Ray war ein echter Hulk, ein Monsterathlet. Wir hatten uns mit dreizehn kennengelernt, bei Footballspielen auf der Straße. Kurz darauf war Ray bei der White-Fence-Gang eingestiegen. Henry war ein großer, schlanker Bursche aus Azusa. Beide saßen in einer anderen Abteilung von Soledad als ich, in Rainier.

Wir machten es uns bequem und warteten darauf, dass das Spiel zwischen den College-Boys und unseren Jungs losging. Erst als ich aufs Feld schaute, wurde mir bewusst, dass es keinen Zaun gab – nur drei Meter Luft trennten uns von den Studenten. Die Mannschaften machten sich warm, anschließend nahmen die Spieler ihre Positionen ein. Ein großer weißer Bursche mit dem Look von Mickey Mantle spielte die dritte Base bei den College-Jungs. Ich weiß noch, wie ich mir bei seinem Anblick dachte, dass er hinter Gittern einen heiß begehrten Puppenjungen abgegeben hätte.

Er kaute auf einem riesigen Stück Kaugummi herum.

Ray sah mich an und sagte: »Mann, was würde ich jetzt für ein bisschen Chicle geben.«

Kaugummi war etwas Besonderes. Im Kahn gab es keinen, schon gar nicht den von der supersüßen Sorte, die das College-Bübchen gerade zwischen seinen Zähnen zermalmte.

Ray mutierte zum Kleinkind. »Ich will Kaugummi!«

Er war aus Atascadero, einem Hochsicherheitsknast mit Schwerpunkt forensische Psychiatrie, nach Soledad gekommen. Verurteilt hatte man ihn wegen Doppelmordes. Er hatte seine Ex und deren Lover auf dem Gewissen. Das Gericht war aufgrund von Rays brutalem Vorgehen der Meinung gewesen, dass bei der Tat »außergewöhnliche Umstände« vorgelegen hätten. Ich erinnere mich nicht an die Einzelheiten, aber es war wirklich schlimm gewesen – so schlimm, dass es in der Zeitung steht, aber man nach zwei Zeilen angewidert weiterblättert. Für einen Mexikaner der alten Schule wie Ray gab es so etwas wie eine Ex-Freundin eigentlich gar nicht. War er einmal mit einer Frau zusammen, gehörte sie ihm, für immer und ewig. Die Morde waren derart barbarisch, dass man bei Gericht befand, der Täter müsse geistesgestört sein. Ray wurde für »schuldig, aber psychisch krank« befunden. Im Austausch für seine Bereitschaft, Elektroschocktherapien und Psychopharmaka-Experimente über sich ergehen zu lassen, erhielt er eine reduzierte Strafe von sieben Jahren.

Die Behandlungen verschlechterten jedoch nur seinen Geisteszustand.

In Soledad schlich ich mich manchmal von hinten an ihn ran und zischelte ihm ins Ohr, Zzzzziiiischhhh, als würde ihm gerade wieder jemand ein paar Hundert Volt durch den Schädel jagen. Normalerweise machte er sich nicht viel daraus, aber als ich ihn an diesem Morgen angezischt hatte, war mir schnell klar geworden, dass er nicht in der Stimmung für Scherze war.

Das Spiel begann. Ich war platt, fühlte mich unfassbar mies wegen der Mischung aus Angesetztem, Weed, Pillen und Whiskey. Die Sonnenstrahlen, die mir ein paar Sekunden zuvor noch so gutgetan hatten, fühlten sich nun an, als hätte jemand ein riesiges Brennglas über meiner Stirn montiert. Auch die Jungs auf den Sitzen neben, hinter und vor mir waren besoffen, high und/oder schlecht gelaunt. Ich konnte die Spannung spüren, merkte, dass da etwas vor sich hin köchelte, das bald schon sieden würde. Es war eine Art Verlangen, der Durst nach Gewalt. Aggressionen und Angst setzen Pheromone frei. Wenn sie einmal ausgedünstet sind, gibt es kein Zurück mehr. Und in diesem Moment, auf der Tribüne am Baseballfeld, war die Luft voll von ihnen.

Im zweiten Inning schrie Ray zu dem Burschen an der dritten Base: »¡Dame chicle, pinche güero!«

Der College-Boy tat so, als wäre nichts. Er drosch nur ein ums andere Mal seine Faust in den Handschuh und walkte weiter den Kaugummi in seinem Mund durch. Kau. Kau. Schmatz. Schmatz. Fast schon wie ein wiederkäuendes Rind.

»Tu nicht so, als würdest du mich nicht hören, Bitch! Schmeiß mir einen Kaugummi rüber!«

Der Baseman reagierte nicht. Er starrte einfach geradeaus, schlug mit seiner Rechten in den Handschuh an seiner Linken und kaute schmatzend weiter. Irgendwann murmelte er etwas in unsere Richtung. »Wir sollen nicht mit euch sprechen.«

»Was?«

»Man hat uns gesagt, dass wir nicht mit den Insassen sprechen sollen.«

Kau. Kau. Schmatz. Schmatz.

Mit jedem knatschenden Geräusch aus dem Mund des Typen an der dritten Base wurde Ray wütender. Fast konnte ich das Klicken des Schalters hören, der in seinem Schädel umgelegt wurde. Es war wie bei einem großen Weißen Hai mit zurückgerollten Augen. Er knirschte mit den Zähnen, mahlte mit den Kiefern, dass es knackte, als würde er in seinem Inneren gerade ganze Armeen von Dämonen bekämpfen. Als läge er wieder auf der Bahre, angeschnallt und mit einem Lederriemen zwischen den Zähnen, während mehrere Hundert Volt durch seinen Schädel rasten. Zurück in der Zwangsjacke, die er vier Monate lang hatte tragen müssen. Ray war durch, jenseits von Gut und Böse.

»Fick dich, Bitch. Wir sind es also nicht mal wert, dass du mit uns sprichst, oder wie?«

»Man hat uns gesagt, wir sollen keinen Kontakt mit euch aufnehmen.«

Ich wusste, dass es sinnlos war, doch ich versuchte trotzdem, Ray zu beruhigen. Ich erzählte ihm allen möglichen Bullshit.

»Leg dich besser nicht mit dem Burschen an, Kumpel. Der kann Karate«, sagte ich. Oder: »Die haben extra einen Scharfschützen zum Schutz von diesem Kerl abgestellt.«

Ich hätte es besser wissen sollen. Einem zugedröhnten Killer zu sagen, dass er sich lieber nicht mit XYZ anlegt, ist für ihn wie eine Einladung, sich mit XYZ anzulegen.

Der Junge an der dritten Base hatte die Hosen gestrichen voll. Mit jedem Inning rutschte er weiter Richtung zweite Base. Irgendwann war es so weit, dass der dritte Baseman, der Shortstop, und der zweite Baseman nebeneinander im Zentrum des Infields standen. Diese Burschen wollten nur noch weg. Sie wollten mit ihren Freundinnen abhängen, mit ihren Pick-ups durch die Gegend cruisen, Bier trinken oder an irgendeinem Kanalufer rumlümmeln und Countrymusik hören. Alles, außer mit einer Bande von Dieben und Mördern Baseball auf einem Gefängnishof zu spielen. Was auch immer man den Jungs als Worst-Case-Szenario beim Besuch eines Hochsicherheitsknasts geschildert hatte, lief gerade in Echtzeit ab – ganz besonders für den Kerl am dritten Laufmal, der aus sechs Meter Entfernung von einem skrupellosen Killer beschimpft wurde.

Meine Blase drückte. Ich hatte Angst davor, Ray allein zu lassen, aber ich musste gehen, wenn ich mir nicht in die Hose pinkeln wollte. Mein Versuch, ihn zum Mitkommen zu überreden, scheiterte. Ray wollte bei Henry bleiben. Ich hastete also zur Toilette und führte dabei dieses bescheuerte Gehopse auf, das man nur macht, wenn druckbedingt nicht an richtiges Laufen zu denken ist. Am Urinal fluchte ich erst mal ausgiebig, dass ich so lange gewartet hatte. Mir kam es vor, als würde ich drei oder vier Liter ins Becken drücken. Es ging mir immer noch mies, regelrecht zum Kotzen. Der Lärm der Menge auf dem Hof klang gespenstisch. Die Atmosphäre hatte sich verändert, die Luft knisterte förmlich.

Ich lief zur Tribüne zurück und kam gerade noch rechtzeitig, um mit anzusehen, wie Ray aus seinem Sitz aufsprang, aufs Feld stürmte und dem dritten Baseman die Faust ins Gesicht rammte. Eine Sekunde später explodierte der gesamte Yard. Der einzige Vergleich, der mir zur Beschreibung dieses Ausbruchs einfällt, ist die Szene in Das Omen, in der Katherine und Damien durch das Freigehege im Londoner Zoo fahren und die Pavianhorde vollkommen durchdreht. Der Moment, wenn auf der Hundewiese alle Köter auf einmal übereinander herfallen. Ein Wimpernschlag, und tausend Raubtiere kämpfen um ihr Leben.

Ich hatte seit 1956 gesessen, mit Unterbrechungen zwar, aber mehr drin als draußen. In diesen zwölf Jahren wendete ich all die Lektionen an, die mir mein Onkel Gilbert über das Leben im Kahn beigebracht hatte. Ich erinnere mich noch gut daran, wie ich bei meinem ersten Aufenthalt im Jugendknast in der Eastlake Juvenile Hall zu mir selbst sagte: »Okay, Junge, denk nach! Was hat Gilbert dich gelehrt?«

Erstens, bleib immer bei den Mexikanern. Zweitens, finde drei oder vier Homies, die dir jederzeit Rückendeckung geben. Gilbert erklärte mir, ich würde schnell Instinkte entwickeln, von denen ich nicht mal geahnt hatte. Ich würde lernen, wie man in einer chaotischen Gefängnisumgebung trotz des Geschreies und des fieberhaften Gewusels zur Ruhe kommt und schlafen kann. Und ich würde ebenfalls lernen, wie man von einem Moment auf den nächsten aus dem Tiefschlaf aufspringt und hellwach ist, sollte jemand, auch nur für einen Augenblick, vor deiner Zelle stehen bleiben. Er brachte mir bei, wie ich reagieren musste, sollte mich ein anderer Gefangener auch nur eine Millisekunde zu lang anstarren: »Was zum Henker glotzt du, du Wichser?« Gilbert war nur sechs Jahre älter als ich, aber er war mein Mentor. Egal, wo er gesessen hatte, er war immer der Boss gewesen. Er lehrte mich, wie man dealte, wie man klaute, wie man einschüchterte und die Schwächen der anderen erkannte; wann und wie man Angst und Schrecken verbreiten musste und wann es in Ordnung war, Trost zu spenden. Er brachte mir bei, niemals die Schwächeren zu tyrannisieren, aber dass es nur um den Sieg ging, wenn ein Kampf unausweichlich war.

Als man mich zum ersten Mal zu einem Polizeirevier brachte, war ich zehn Jahre alt. Mit zwölf war ich Stammgast im Jugendknast. Meine Eltern schickten mich irgendwann zu Verwandten nach Texas. Ich hatte aus Rache für eine Tintenspritzerei im Kunstunterricht einen Mitschüler aufgemischt, und mein Vater wollte mit der Reise verhindern, dass ich deswegen einfuhr. An diesem Punkt war ich jedoch bereits unverbesserlich, und so dauerte mein Gastspiel in Texas nicht besonders lang. Ich kam bei den Cantús unter, meiner Tante Margaret und meinem Onkel Rudy. Die wohnten zwar am Arsch der Heide, mehrere Meilen außerhalb von San Antonio, aber ich schaffte es trotzdem irgendwie zu den Partys in den Barrios von Alamo City. Meine Tante und mein Onkel waren grundsolide und religiös. Doch sie erkannten bald, dass sie mich nicht kontrollieren konnten, und schickten mich zurück nach Los Angeles.

Ich hatte keine Angst vor Verhaftungen, ich hatte keine Angst vor dem Bau. Wenn ein junger Mensch die Konsequenzen seiner Handlungen nicht mehr fürchtet, dann ist er für die Gesellschaft verloren. In der zehnten Klasse wurde ich ungefähr zum Halbjahr an die North Hollywood High School versetzt, meine fünfte Schule innerhalb eines Jahres. Aus den vier vorherigen war ich wegen Prügeleien rausgeflogen. Immerhin hatte ich dort auch in anderer Hinsicht für Aufregung gesorgt. Als einziger Mexikaner war ich etwas Besonderes. Ich trug weiß-gelbe Sir-Guy-Hemden mit dazu passenden Westen und Khakihosen mit Bundfalten. Levi’s zog ich nur gebügelt an, den Saum zu Folsom-Cuffs hochgekrempelt. Ich war Latino, und ich hatte Stil. Ich sah cool aus, ich stach aus der Masse heraus. An der North Hollywood kam ich mit Barbara zusammen – ein wunderschönes Mädchen, dazu noch Italienerin und Homecoming Queen. Sie liebte mich, ich liebte sie. Eines Tages sah sie mich auf dem Pausenhof auf einer Bank sitzen und blickte mich entgeistert an.

»Da kannst du nicht sitzen, Danny, das ist die Bank der Caballeros.« Ich dachte nur: Was soll denn der Scheiß jetzt? Die haben eine eigene Bank, nur für sich? Wer sind die überhaupt, diese Caballeros, und warum geben sie sich einen spanischen Namen?

Kurz darauf kam ein großer Weißer mit trotteliger Visage und einem kleineren Kerl im Schlepptau zu der Bank. Der Große baute sich vor mir auf und sagte: »Kommst du freiwillig von der Bank der Caballeros runter, oder muss ich dich runterscheuchen?«

Hätte er einfach nur gesagt: »Hey, das ist die Bank der Caballeros«, dann wäre ich vielleicht aufgestanden und verschwunden. Aber so hatte er mich herausgefordert. Ich sprang hoch, auf die Sitzfläche der Bank, und verpasste ihm einen heftigen Kick gegen den Kehlkopf.

»Ich schätze, du musst mich runterscheuchen, du Pissnelke.«

Der Kerl begann zu husten und nach Luft zu japsen. Dann sagte sein kleiner Kompagnon die magischen Worte: »Warte nur bis nach der Schule, Bohnenfresser.«

Großer Fehler. Mein Trigger war nicht das Wort »Bohnenfresser«, sondern die Ankündigung »nach der Schule«. Normale Highschool-Kids haben für gewöhnlich Angst davor, in Schwierigkeiten zu geraten und richtigen Ärger zu bekommen. Ich hatte dieses Problem nicht. Ich war der Typ Schüler, der gar nicht darauf warten konnte, dass es endlich »nach der Schule« war. Meine Wut steigerte sich mit jeder Stunde des Tages. Das Klingeln zum Unterrichtsende konnte gar nicht früh genug kommen. Als es so weit war, rannte ich zum Schultor und wartete. Kurz darauf trudelte der Kollege ein, dem ich den Kehlkopf in den Hals getreten hatte. Er hatte fünf seiner Caballero-Freunde dabei. Hinter ihnen versammelte sich der Rest der Schule und wartete auf die große Show. Das gefiel mir ausgezeichnet. Ich war bereit und heiß darauf, ihre Definition des Wortes »Gewalt« gehörig zu erweitern.

Es war wie eine Szene aus Grease. Allerdings erwarteten diese Kids eine jugendfreie Version des Films, während mich nur die indizierte Variante interessierte. Ich ging sofort ans Werk. Kaum hatte der Anführer den Mund aufgemacht, packte ich ihn am Hals, versenkte meine Zähne in seiner Wange und riss ihm ein ordentliches Stück Fleisch aus dem Gesicht. Die Umstehenden hielten die Luft an, einige Mädchen bedeckten die Augen mit ihren Händen. Niemand an der North Hollywood High School war auf mich vorbereitet gewesen, am allerwenigsten der Caballero vor mir.

Während der Bursche sich schreiend am Boden wälzte, stiefelte ich in einen Imbiss auf der anderen Straßenseite namens Leonard’s Burger Shop, lieh mir dort ein Hackmesser aus und rannte zurück zum Schultor. Ich war fest entschlossen. Wenn es sein musste, würde ich die ganze Schule niedermetzeln. Der Besitzer des Burgerladens kam, ebenfalls mit einem Hackmesser bewaffnet, aus dem Imbiss gesprintet und verfolgte mich. Vor dem Schultor kam es dann zum Showdown: ich gegen alle Kids von der North Hollywood High. Aber keiner von ihnen traute sich auch nur einen Schritt näher an mich heran. Das ist der Vorteil von Raserei und Wahnsinn. Das ist der Vorteil, wenn man bereit ist, Grenzen zu überschreiten, die auf den Karten deiner Feinde noch nicht mal verzeichnet sind. Doch diese Fähigkeit hat einen Preis. Wenn man sie einsetzt, signalisiert man der Welt, dass man am besten an einem ganz speziellen Ort aufgehoben wäre – hinter Gittern.

Ich nahm mir zu Herzen, was Gilbert mich gelehrt hatte. Ich kämpfte nicht, um mein Ansehen zu steigern. Ich kämpfte, um zu gewinnen, und ich fand einen wirklich krankhaften Gefallen daran. Ich achtete diejenigen, die mir Respekt entgegenbrachten. Wer es nicht tat, war fällig und lief Gefahr, noch Jahrzehnte später beim allmorgendlichen Blick in den Spiegel tiefe und hässliche Narben auf seiner runzligen Haut betasten zu müssen und auf diese Weise daran erinnert zu werden, dass er an jenem Nachmittag vor langer Zeit einen großen Fehler begangen hatte, als er Danny Trejo herausforderte.

Wenn es im Knast zu einem Riot kommt, weiß jeder, was zu tun ist. Erstens: überleben. Zweitens: Feinde angreifen. Mexikaner fielen über Schwarze her, ein paar Weiße kämpften sich Rücken an Rücken zu ihren Leuten vor, Schwarze prügelten auf Weiße und Latinos ein. Ganz gleich ob weiß, schwarz oder braun, alle führten Attacken aus, die schon Monate zuvor angeordnet worden waren. Ich prügelte auf jeden ein, der mir zu nahe kam, und schickte einen Wichser nach dem nächsten auf die Bretter. Hier eine Linke, bäm. Dann eine Rechte, bäm. Links, rechts, links, rechts. Bäm, bäm, bäm, bäm. Ich hatte keine Angst. Dafür war keine Zeit. Wenn sie sich doch einzustellen drohte, wandelte ich sie sofort in Raserei um. Es war eine Sache des Adrenalins, und ich war bis obenhin voll davon. Wenn ein Kind unter einem Auto feststeckt und seine Mutter vor Angst wie gelähmt ist, hat die oder der Kleine keine Chance. Verwandelt Mama die Angst jedoch in Wut, hebt sie den Wagen an.

Auch ich hätte bei diesem Riot ein Fahrzeug in die Luft hieven können. Ach, was rede ich? Ich hätte einen verdammten Lieferwagen anheben können.

Aus dem Augenwinkel sah ich, wie sich die Tucken an den Rand des Gefängnishofes flüchteten. Wenn ich »Tucke« sage, dann meine ich das nicht abwertend, denn hinter Gittern ist es nicht abwertend. Wir hatten mit allen Gefangenen Kontakt, denn wir alle waren Menschen und saßen alle im selben Boot. Die Homosexuellen legten Geld zusammen und hatten immer reichlich auf ihren Konten. Sie bezahlten für Schutz und nahmen die schwulen Neuankömmlinge unter ihre Fittiche. Vor allem jedoch liefen bei ihnen alle wichtigen Informationen zusammen. Wer sich um die Sicherheit der schwulen Häftlinge kümmerte, konnte gewiss sein, dass er alles erfuhr und auf Hunderte Augenpaare zählen konnte, die über ihn wachten.

Die College-Jungs ließen ihre Baseballschläger kreisen, um sich die Knackis vom Leib zu halten. Die Häftlinge warfen indes mit Mülleimern, Steinen und was auch immer sie gerade zur Hand hatten. Ich weiß noch, wie auch ich nach einem Stein oder einem Putzbrocken griff, aber alles danach ist ein unscharfer Erinnerungsbrei.

Der Lärm auf dem Hof war unmenschlich.

Ich stand Rücken an Rücken mit Ray und schlug jeden nieder, der auf Armlänge an uns herankam. Dann sah ich auf einmal Captain Rogers, einen der Chefs bei den Knastbullen, wie er auf uns zeigte. Er blickte zu den Gewehrschützen auf dem Wachturm hinauf und gab das Signal zum Feuern. Ray und ich nahmen die Beine in die Hand und rannten, ein jeder in eine andere Richtung. Wie ein paar Rodeo-Clowns stießen wir nach ein paar Kurven und Haken mit den Köpfen zusammen und fielen zu Boden.

Wir lagen mit den Gesichtern im Dreck und falteten die Hände hinter unseren Nacken. Ray mutierte abermals zu einem kleinen Kind und schrie: »Bitte, Danny, lass nicht zu, dass sie mir wehtun.« Er hatte Todesangst.

Captain Rogers lief zu uns und sagte: »Hey, Trejo, hast du ihn erwischt?« Ich vermutete, dass er wissen wollte, ob ich Ray niedergeschlagen hatte, um ihn zu stoppen. Ich wusste nicht so recht, was ich antworten sollte, und sagte: »Ja.«

Die Wachen hievten uns hoch und schleppten uns weg.

Aus den mehr als tausend Häftlingen, die an diesem Riot beteiligt waren, pickte man nur Henry, Ray und mich heraus. Mir wurde vorgeworfen, den Steinbrocken geworfen zu haben, der Lieutenant Gibbons am Kopf erwischt hatte. Die Sache mit Ray war klar. Dass er einen Besucher, den Burschen von der dritten Base, angegriffen hatte, war niemandem entgangen. Henry beschuldigte man, Coach Stalmeyer in den Schritt getreten zu haben. Ergebnis: Hodenruptur. Alle drei Vergehen galten hinter Gittern als Schwerverbrechen.

Wir mussten mit der Todesstrafe rechnen.

Kann ein Moment alles verändern? Ja, kann er. Todo.

Diese Erkenntnis war keine wirkliche Überraschung für mich. Egal, wo ich bis dato gesessen hatte, ob Jugendknast, Bootcamp, Tracy, YTS (Youth Training School), Wayside, Chino, Vacaville, San Quentin, Folsom – ich hatte eigentlich nie damit gerechnet, am Ende lebend aus der Sache rauszukommen. Ich ahnte, dass ich bis zu meinem Tod im Knast säße. Ich wusste nur nicht, wann es so weit sein und wie oder wo ich abtreten würde.

Nun sah alles danach aus, als würde es an diesem Ort geschehen, in Soledad.

Viele meiner Lehrer hatten über mich gesagt: »Der Junge hat echt Potenzial.« Genauer gesagt hörte ich von ihnen oft: »Der Junge hat unglaublich viel Potenzial, wenn er nur sein Verhalten ändern würde.« Sogar die Bewährungshelfer meinten, ich hätte großes Potenzial.

Im Bunker fragte ich mich: »Was zum Henker soll das eigentlich sein, Potenzial?«

Gerade als es in Soledad gut für mich lief, kam der Cinco-de-Mayo-Riot und veränderte alles. Man klagte mich an, und wie es aussah, war ich auf dem direkten Weg in die Gaskammer. Dass mein Leben und mein Tod nun alleinig in den Händen des Staates lagen, war für mich nur schwer zu verdauen. Ich wusste, dass ich ein Fighter war und kein Problem damit gehabt hätte, im Kampf draufzugehen. Aber nun würden Beamte mich zur Schlachtbank führen, zu einem Tod in der Gaskammer. Wie würde ich reagieren? Würde ich dem Tod mutig ins Auge blicken?

Henry schrie über den Flur: »Die werden uns killen, Danny! Die werden uns echt killen, Mann!«

Es gibt da diesen Film aus den 1930er-Jahren, Chicago – Engel mit schmutzigen Gesichtern. In dem Streifen spielt James Cagney einen Kerl namens Rocky, einen knallharten Gangster, der in eine Schießerei mit den Cops gerät. Als er merkt, dass er umzingelt ist, brüllt er: »Kommt doch her und holt mich, ihr Scheißbullen!«

Nach Rockys Verhaftung sind sich die Jungs in seinem Viertel einig: »Der wird den Cops ins Gesicht spucken!«

Als Rocky dann allerdings zum Tode verurteilt wird, flennt er wie ein Kleinkind. Auf dem Weg zum elektrischen Stuhl bettelt er schluchzend um Gnade. Am nächsten Tag liest seine Gang in der Zeitung, dass ihr Idol als armseliger Schisser abgetreten ist.

Die Botschaft, die ich daraus mitnahm, war einfach: Sei keine Memme, wenn dein Stündlein schlägt.

Nur ein Jahr später sollte George Jackson über den O Wing in Soledad schreiben: »Selbst die Stärksten halten es nicht länger durch als ein paar Wochen (…) Wenn ein Weißer hier rauskommt, ist er fürs Leben gebrochen. Schwarze verlassen diese Sektion von Soledad so gut wie nie auf zwei Beinen.« Dabei war der O Wing nicht mal das absolute Maximum (nicht mal annähernd) in Sachen Bestrafung und Erniedrigung. Das war nämlich der X Wing – und der X Wing war genau die Abteilung, in die sie Henry, Ray und mich gebracht hatten. Im Vergleich dazu war der O Wing ein Zuckerschlecken, ein Ort, von dem wir manchmal sogar träumten.

Ich saß auf einer Pritsche aus blankem Stahl. Mir ging’s mies, ich hatte Schüttelfrost. Ohne Pillen und Alkohol kippte ich unweigerlich in den Entzug. An die Wand gegenüber von meiner Liege hatte jemand mit Scheiße »Fick dich, Gott!« geschrieben.

Ich murmelte: »Gott, wenn es dich gibt, werden Henry, Ray und ich durchkommen. Wenn nicht, sind wir am Arsch.«

Kapitel 2

NEUNZIG TAGE FREIHEIT

1965

Meine Zeit in Soledad war das Mittelstück einer ganzen Serie von Haftstrafen. Ich landete dort gerade mal neunzig Tage nach meiner Entlassung aus der Youth Training School (YTS). YTS war ein Jugendknast in Chino, Kalifornien, der inoffiziell die »Gladiatorenschule« genannt wurde. Alle Welt kennt die Prep Schools der Vereinigten Staaten – Privatschulen, die einen für die Aufnahme an einem College vorbereiten. Nun, der Jugendknast YTS war etwas ganz Ähnliches für Kids wie mich: Diese Schule bereitete uns auf unsere Zeit in den Knästen Kaliforniens vor.

Bei meiner Entlassung aus der Gladiatorenschule im Jahr 1965 war ich einundzwanzig Jahre alt. Als ich durchs Tor ging, drückte man mir ein Busticket nach Hause und ein bisschen Klimpergeld in die Hand. Mein erster Stopp war ein Schnapsladen am Greyhound-Busbahnhof in Ontario, Kalifornien, wo ich zwei Flaschen gepanschten Billigwein, eine Plörre namens Ripple, kaufte.

Obwohl es damals noch kein Internet gab, existierte bereits ein Pendant zum heutigen Darknet. Die Greyhound-Busbahnhöfe waren wie Magneten für Dealer, Prostituierte, Teenager, die von zu Hause abgehauen waren, Zuhälter mit verwegenen Spitznamen, Soldaten auf Urlaub und frisch entlassene Knackis. Dort kamen sie alle an einem Ort zusammen, an dem man für einen Dime fünfzehn Minuten Fernsehen glotzen konnte.

Ich entdeckte erst in meinen Dreißigern, dass anständiger Wein einen Korkverschluss hatte. Für Ripple wurde keine einzige Traube zerquetscht, und die Flasche hatte einen Schraubverschluss. Ich schmuggelte den Likörwein in den Greyhound und verschanzte mich hinter der Lehne eines Sitzes, um die beiden Flaschen zu exen. Über mir war ein Schild angebracht: »In diesem Bus ist der Verzehr von Alkohol verboten. Zuwiderhandlungen können mit einer Geldstrafe, Haft oder beidem geahndet werden.«

Als wir in Downtown L. A. einliefen, stieg ich aus. Kaum hatte ich einen Fuß auf das Pflaster gesetzt, hörte ich jemanden pfeifen. »Hey, du!«, rief ein halbseidener Mexikaner mir zu. »¿Qué quieres?«

»Was hast du denn?«, sagte ich.

»Nur gutes Zeug.«

Na klar. Jeder Dealer behauptet, dass sein Shit gut ist. Keiner wird dir reinen Wein einschenken und sagen: »Eigentlich ist es ziemlicher Murks und dazu noch bis zum Abwinken mit Laktose gestreckt.«

»Hast du ein Besteck?«

Er nickte. Wir verzogen uns ans Ende einer dunklen Gasse und fixten.

Bäm! Als der Rausch über mich hinwegrollte, war der Boogeyman mit einem Mal verschwunden. Der Boogeyman, das war für mich die Reue in Bezug auf die Vergangenheit und die Angst vor der Zukunft. Wie so viele andere Abhängige auch hatte ich einerseits ein übergroßes Ego und wurde andererseits von Selbsthass zerrissen. Regelmäßig überwältigten mich ganz unterschiedliche Emotionen. Es waren Gefühle des Bedauerns, der Angst und der Wut, die immer in genau dieser Reihenfolge auftraten, wobei ich oft in weniger als drei Sekunden durch die ersten beiden Phasen pflügte. Meine Wut kehrte sich meist nach außen, zielte auf andere. Ich machte Dritte, Orte, Dinge und Umstände für meine miese Lage verantwortlich. Nicht ein einziges Mal nahm ich meine eigene Rolle in dem Ganzen unter die Lupe. Nicht ein einziges Mal übernahm ich Verantwortung für die Situation, in der ich mich befand. Dieser Sturm an widersprüchlichen Gefühlen überfiel mich regelmäßig, und oft hatte ich den Eindruck, dass es nur ein Gegenmittel gab. Heroin. H war mein Retter in der Not. Das war schon in meiner Kindheit so gewesen, als ich mit zwölf zum ersten Mal drückte, um den Ärger mit meinen Eltern zu vergessen.

Mit dem H im Blut verwandelte sich meine knastgesponserte Denimjacke in einen Kaschmirmantel, und ich hatte das Gefühl zu schweben. Der Tag meiner Entlassung war ein Freitag. Zu Hause kam ich erst fünf Tage später an. Meine Mutter sah mein blaues Auge und sagte: »Was ist passiert, mijo?« Ich wusste es selbst nicht. Ohne mich lange aufzuhalten, ging ich gleich wieder auf Tour. Ein paar Wochen später strandete ich im Haus eines alten Kumpels aus der Nachbarschaft. Sein Name: Frank Russo. Als Kinder waren Frank und ich in einer Gang namens The Ulans gewesen – ein Zusammenschluss von Kids, die aus anderen Gangs rausgeflogen waren, weil diese sie als zu krass empfunden hatten. Frank und ich hatten auch eine Zeit lang gemeinsam in der Gladiatorenschule eingesessen.

Im YTS-Jugendknast hatte Frank an den Meetings einer Selbsthilfegruppe teilgenommen, die nach dem Zwölf-Schritte-Programm arbeitete, um seine Alkoholprobleme in den Griff zu kriegen. Er wusste, dass ich ein Alkoholiker und ein Abhängiger war. Um ehrlich zu sein, wusste ich es sogar selbst, aber mir war es ganz einfach egal. Frank schlug mir vor, mit ihm zu den Meetings zu gehen. Er tat es auf eine Art, bei der ich schlecht Nein sagen konnte.

»Die haben Bräute da, Danny.«

Für einen Teenager, der schon eine Weile im Jugendknast saß, klang das wie Musik.

»Echt jetzt?«

»Ja, Mann, da kommen Zivilisten von draußen zu den Treffen.«

Ich marschierte direkt ins Büro meines Betreuers und gab zu Protokoll, dass ich Alkohol- und Drogenprobleme hätte und gern an den Meetings der Selbsthilfegruppe teilnehmen würde. Dieser Move sollte sich später als zweischneidiges Schwert herausstellen, als Segen und Fluch zugleich. Zuerst aber sah ich nur den Fluch. Zum einen stand nun in meiner Akte, dass ich ein Drogenproblem hatte (genauer gesagt stand da: »Insasse gibt an, unter akuter Alkohol- und Drogenabhängigkeit zu leiden, und wünscht Teilnahme an Suchtberatungsangeboten«). Die Gefangenenakte begleitet dich deine gesamte Knastkarriere über und landet später auch bei deinem Bewährungshelfer. Ich wusste das damals nicht. Mein Wunsch, endlich mal wieder ein paar Frauen zu sehen, sorgte dafür, dass ich über Jahre hinweg unzählige Drogentests außer der Reihe machen musste und per Bewährungsauflage gezwungen war, an den Meetings anderer Selbsthilfegruppen teilzunehmen. Neben dem Akteneintrag bestand der zweite große Reinfall darin, dass ich bei diesem ersten Treffen zwar zwei Frauen kennenlernte, die beiden Ladys aber mindestens einhundert Jahre alt waren. Ich hätte Frank den Kopf abreißen können.

Während ich öfter neben als auf dem Pfad der Tugend unterwegs war, hatte Frank es geschafft, von den ersten Meetings an abstinent gegenüber Drogen und Alkohol zu bleiben. Jetzt stand ich in seiner Wohnung vor ihm, und er schüttelte nur den Kopf.

»Meine Güte, Danny, du siehst ja mal echt mies aus. Was hat dich bloß so ruiniert?«

»Hauptsächlich Alkohol, würde ich sagen.«

»Komm, Junge, jetzt machst du dich erst mal frisch, anschließend gehen wir zu einem Meeting«, sagte er. Dann sah er nach unten und stöhnte: »Ach du Scheiße …«

»Was ist denn?«

»Du hast ja immer noch deine Arbeitsbotten aus dem Knast an. Jeder, der mal gesessen hat, weiß, woher du gerade kommst.«

Ich hatte schon vor meiner Entlassung Kontakt zu Frank aufgenommen. Er hatte mir versichert, dass alles bereitstünde, wenn ich ins Valley zurückkäme. Damals bedeutete das für gewöhnlich: eine Matratze, eine Braut, eine Knarre und eine Karre. Bei Frank drehte sich jetzt aber alles um den Kampf gegen die Sucht. Was er also damit meinte, als er 1965 sagte, alles stünde für meine Rückkehr bereit, war, dass er eine Liste von Zwölf-Schritte-Meetings und eine Ausgabe des Big Book der Anonymen Alkoholiker für mich hatte. Ein Teil von mir war neidisch darauf, dass Frank derart entschieden abstinent lebte. Ich wusste, dass die Zwölf-Schritte-Programme funktionierten, sogar für OGs wie Jhonnie Harris, doch für mich selbst waren zwölf Schritte zwölf zu viel. Ich wusste allerdings auch, dass ich bei einem erneuten Rückfall in die Sucht wieder einfahren würde. Außerdem gehörte es zu meinen Bewährungsauflagen, regelmäßig zu den Meetings von Selbsthilfegruppen zu gehen.

»Okay, dann fahr mich nach Hause, damit ich mich umziehen kann.«

Ich schlüpfte in die Knast-Khaki, die man mir bei meiner Entlassung gegeben hatte. Es war die einzige anständige Hose, die ich besaß. Anschließend fuhren Frank und ich zu dem Meeting. Am selben Abend noch zog ich in ein staatlich unterstütztes Übergangshaus ein, eine Art Resozialisierungszentrum für junge Straftäter. Mein Bewährungshelfer hatte mir dort einen Platz besorgt. Er wusste von dem Ärger mit meinen Eltern und war überdies der Ansicht, dass ich in einem beaufsichtigten Wohnprojekt besser aufgehoben wäre. Auch das Wohnen im Übergangshaus war eine Bewährungsauflage. Zum Glück war der Laden ganz erträglich. Jeder hatte einen Zimmernachbarn, und am Wochenende war erst um zehn Uhr Zapfenstreich. Das ging in Ordnung. Ich war an Beschränkungen gewöhnt, und im Vergleich zum Leben hinter Gittern war ein Zapfenstreich, egal wie früh, natürlich kein großes Drama.

Frank hatte im YTS-Jugendknast eine Ausbildung zum Karosseriemechaniker absolviert und arbeitete nun für einen Kerl, für den wir alle schon als Teenager gejobbt hatten: Frank Carlisi. Der Mann war eine Konstante in unserem Leben. Carlisi war selbst ein Ganove und hatte ein großes Herz für andere Gangster. Ohne große Fragerei gab er uns Jobs, wenn wir aus dem Knast kamen. Wir konnten uns glücklich schätzen, auf einen Kerl wie ihn zählen zu können. Normalerweise machen Personaler nämlich einen großen Bogen um Vorbestrafte. Und wenn einem dann noch der Bewährungshelfer aufs Dach steigt, dass man sich doch gefälligst eine Arbeit suchen solle, was de facto aber unmöglich ist, kann es schnell anstrengend werden.

Carlisi betrieb einen Schrottplatz, den er irgendwann um eine Werkstatt für Frank und dessen Karosserie-Instandsetzungen erweiterte. Ich arbeitete mit Frank in dieser Werkstatt und musste ihm und Carlisi versprechen, dass ich meinen Scheiß auf die Reihe kriegen würde. Tagsüber schufteten wir. Mit Sandstrahlgeräten entfernten wir den Lack von den Karosserien, beulten sie aus, dichteten sie ab und lackierten sie anschließend neu. Abends gingen wir zu Meetings.

Der Kahn lag erst einmal hinter mir, ich ging regelmäßig zu Selbsthilfegruppen, und so hatte ich den Kopf frei, um über allerhand Lebenspraktisches nachzugrübeln. Zum Beispiel darüber, was ich in Bezug auf Laura, meine Ex, die sich während meines letzten Gefängnisaufenthalts von mir hatte scheiden lassen, unternehmen könnte. Ich fragte Frank um Rat.

Als ich drei Jahre zuvor, also 1962, aus dem Knast gekommen war, hatte ich als Erstes Frank besucht, um mir sein Haus anzusehen und seine Freundin kennenzulernen, von der er mir in seinen Briefen berichtet hatte. Bei dem Besuch war auch die jüngere Schwester seiner Freundin anwesend, ein junges Ding namens Laura, das mich komplett aus den Socken haute. Sie trug ein kurzes Kleid, hatte langes, rötliches Haar, war groß, schlank und atemberaubend schön. Sie saß am anderen Ende des Wohnzimmers und starrte mich an. Wenn sich unsere Blicke trafen, schaute sie rasch in eine andere Richtung und lächelte. Bei mir hatte es sofort gefunkt, ich war hin und weg. Es war für uns beide so. Irgendwann sagte ich: »Komm doch rüber.«

Sie stand auf und durchquerte das Zimmer. Es war fast wie eine Vision. Ich sagte: »Du kannst dich gern auch auf meinen Schoß setzen, wenn du dich traust.« Sie war erst achtzehn. Ich zwar auch, aber ich hatte mit achtzehn schon so viel durch, dass ich mich um einiges älter fühlte. Laura gefiel das. Sie mochte Rebellen und harte Jungs, Bösewichte und Ex-Knackis. Schwere Jungs attraktiv zu finden, ist eine Sache – mit einem zu leben, eine komplett andere.

Bei Laura und mir wurde es sehr schnell sehr ernst. Ihre Eltern hassten Mexikaner und Vorbestrafte. Noch mehr hassten sie die Tatsache, dass ihre jüngste Tochter mit einem Kerl ging, der beides war. Das Ende vom Lied: Sie setzten Laura kurzerhand auf die Straße. Da sie niemanden hatte, bei dem sie rasch hätte unterschlüpfen können, entschieden wir uns zu heiraten. Die Hochzeitsfeier fand im Garten hinter dem Haus meiner Eltern statt und war eine rundum gelungene Angelegenheit. Es gab jede Menge Bier, Tacos und Tamales. Laura sah umwerfend aus. Sie war die Art Frau, der meine Freunde und Verwandten hinterherschauten, nur um mir dann einen Blick der Marke »Heilige Scheiße, wie hast du die Perle denn an Land gezogen?« zuzuwerfen.

Ich fühlte mich wie auf Wolke sieben. Zum einen hatte ich eine wunderschöne Frau, zum anderen einen guten Job. Zu jener Zeit arbeitete ich nämlich für den berühmten Bauunternehmer Saul Pick, in dessen Auftrag wir den Cinerama Dome in Hollywood hochzogen, das erste geodätische Kuppeldach der Welt aus Beton. Dort verdiente ich doppelt gutes Geld: einmal bei der Arbeit am Bau und einmal durch den Verkauf von Bennies an meine Kollegen. Der Druck war groß, das Dach sollte schnell fertig werden. Wir arbeiteten rund um die Uhr, also verkaufte ich den Jungs Bennies (Amphetamine), um wach zu bleiben, und Reds (Seconal, also Barbiturate), um entspannen zu können.

Laura und ich waren erst ein paar Monate verheiratet, als es passierte: Eines Nachmittags kam sie von ihrem Job als Sekretärin bei einem Stromanbieter nach Hause und konnte ihren Augen nicht trauen. Da saßen fremde Ladys auf ihrer Couch, und überall in der Wohnung lagen Drogen herum. Der Ausdruck in ihrem Gesicht ließ erahnen, wie verletzt sie war. Ich hatte ihn schon vorher gesehen, und ich würde ihn wieder sehen. Dazu die zitternde Unterlippe, die sich einstellt, kurz bevor man in Tränen ausbricht. Doch es war mir egal. Ganz ehrlich, es war mir wirklich egal, denn zu diesem Zeitpunkt interessierten mich die Gefühle von Frauen nicht. Es ist schrecklich, so etwas zu sagen, und beschämend, es zugeben zu müssen, aber es ist die Wahrheit, so fühlte ich damals.

Die Anziehungskraft eines Bad-Boy-Images verblasst, wenn die Person tatsächlich eine miese Type ist. Das mag anfangs alles sehr sexy und geheimnisvoll sein, sicher, doch irgendwann wird man mit der Realität konfrontiert. In Tränen aufgelöst, verließ Laura unsere Wohnung und kam bei ihrer Schwester und Frank unter. Frank war mein bester Freund, gleichzeitig wusste er, dass ich Drogen nahm und die Tränen weiter fließen würden. Er wusste, dass es von diesem Punkt an zwischen Laura und mir nur noch bergab gehen würde.

Die Bräute, die Laura auf unserer Couch überrascht hatte, hießen Rita und Donna, zwei wilde Ladys aus dem Valley, die zu wirklich allem bereit waren. Laura war nicht so verwegen, wie sie sich selbst sah, als wir uns kennengelernt hatten. Rita und Donna waren es sehr wohl.

Eines Abends bat ich Rita, mich zum Haus meines Cousins Ponchee zu fahren. Es war der Abend, an dem ich meine Ehe mit Laura gegen einen weiteren Aufenthalt hinter Gittern eintauschte. Ponchee war der Mann meiner Cousine Mary Carmen, die wir seit jenem Tag in der Gasse hinter dem Haus unserer Oma nur noch »Mamamiez« nannten. Die beiden vertickten Gras für mich. Ich wollte ihnen zwei frische Kilos liefern, gleichzeitig sollte es ein großer Zahltag für sie werden. Rita blieb draußen auf der Straße, ich ging hoch auf Ponchees Veranda. Kaum hatte ich geklopft, wurde die Tür aufgerissen. Officer Mullins von der Drogenfahndung in North Hollywood stand vor mir. Wir waren uns schon öfter über den Weg gelaufen.

Ich sprang über das Verandageländer und rannte um das Haus herum. Hinten lief ich einem dicken Cop in die Arme, der mich packte und mir die Mündung seiner Pistole unters Kinn drückte.

»Eine Bewegung, Trejo, und ich blas dir das Hirn aus dem Schädel!«

»Fick dich, Mann!« Ich spielte den harten Hund, als hätte ich keine Angst, aber in Wirklichkeit waren meine Beine weich wie Gummi. Ich wusste, das Spiel war aus.

Der Cop zerrte mich auf die Veranda, wo ich noch sah, wie Rita Vollgas gab und sich aus dem Staub machte. Officer Mullins erwartete mich schon an der Haustür. Drinnen stand ein anderer Cop neben Ponchee, die fünf Kinder meiner Cousine saßen auf dem Boden und heulten. Auf dem Wohnzimmertisch lagen ein riesiger Haufen Weed und mehrere Geldscheinbündel.

Ponchee meinte: »Les dije que es mío, no digas nada. Les dije que es mío.« Er habe den Cops gesagt, dass alles seins sei. Ich solle einfach die Klappe halten.

Mullins nickte in Richtung der weinenden Kinder auf dem Boden und sagte: »Na, Trejo, wie wirst du dich entscheiden?«

»Fick dich, Alter«, sagte ich. »Das Zeug gehört mir. Es ist alles meins.«

»¡No, es mío!«, beharrte Ponchee.

»Die können mir nichts, Ponchee«, sagte ich. »Für den Scheiß hier krieg ich doch allerhöchstens Bewährung.«

Die Cops lachten. Sie wussten, mein Gerede war nichts als Bullshit. Ich hatte bereits gegen meine Bewährung verstoßen, und zwar nicht zu knapp, und würde dieses Mal ganz sicher mehr als sechs Monate sitzen. Wahrscheinlich eher mehrere Jahre. Ich grinste und nickte, als wäre das alles kein großes Ding, aber meine Seele war zermalmt.

Die Cops legten mir Handschellen an und führten mich nach draußen. »Das, was du gerade da drin gemacht hast, war sehr korrekt von dir, Danny«, sagte Officer Mullins zu mir. »Feiner Zug.«

Ich glaube, Mullins war einfach nur froh, dass er nicht die komplette Familie, insbesondere die Kinder, aufs Revier karren musste. Wir beide wussten: Wurden Ponchee und Mary Carmen verhaftet, landeten die Kids in Pflegefamilien, Kinderheimen oder Jugendknästen.

Mullins und seine Leute fuhren mich zum North Hollywood Police Department, wo man meine Daten aufnahm, bevor ich ins County Jail überstellt würde. Auf dem Revier steckten sie mich in eine Gemeinschaftszelle, in der schon ein paar Sprittis saßen. Alle waren entspannt, die Atmosphäre ruhig. Dann hörten wir mit einem Mal ein lautes Quietschen, kurz darauf brach ein Auto mit einem heftigen Knall durch die Hinterwand des Polizeireviers. Die Wucht des Fahrzeugs ließ die Tür aus den Angeln fliegen. Es waren Rita und Donna, die tatsächlich versuchten, mich aus dem Knast zu befreien. Was für ein Gangster-Move. Was sie jedoch nicht bedacht hatten: Ich saß in einer extra gesicherten Zelle, die sie nicht so einfach aufbekamen.

Ein paar der Cops liefen raus auf die Straße, sahen aber nur noch die Rücklichter des Fahrzeugs. Das Auto war gestohlen, und so hatten sie keine Möglichkeit, die beiden Ladys ausfindig zu machen. Als die Cops wieder reinkamen, lachten sie, so absurd war das Ganze.

»Freunde von dir, Trejo?«

Sicher, die Aktion war ziemlich amüsant, aber unterm Strich war es diese Festnahme, für die ich in den YTS-Jugendknast wanderte. Es war nicht allzu überraschend, dass während meiner Haft irgendwann die Scheidungspapiere von Laura eintrudelten. Ich nahm die Dokumente mit zum Domino, um die Spielstände der Jungs darauf zu notieren. Ich mimte den harten Kerl, als würde es mir nichts ausmachen, doch das war Bullshit. Ich glaube, ich wollte einfach nicht wie diese anderen Trottel im Knast enden, die nur von ihren Ladys draußen schwafelten. Ich wollte nicht auf Briefe und Karten warten, die möglicherweise niemals kamen. Ich wollte nicht diesen Schmerz spüren.

Nun hatte ich meine dreijährige Haftstrafe im YTS abgesessen, war frei wie ein Vogel und ging zu den Meetings … und so kam ich auf die Idee, Frank zu bitten, bei seiner Freundin anzufragen, ob sich die Sache mit Laura, ihrer Schwester und meiner Ex, wieder kitten ließe. Frank sagte nur: »Wenn du bei dem armen Ding wirklich noch etwas kitten willst, Danny, dann halt dich einfach ein für alle Male von ihr fern.« Ich tat, was er sagte.

Dieses Mal lief die Sache draußen genau neunundzwanzig Tage lang für mich gut. Ich erinnere mich deshalb so genau, dass es neunundzwanzig Tage waren, weil mir nur einer zu meinem Ein-Monats-Abstinenzchip fehlte. Ich ging erst seit ein paar Wochen mit Frank zu den Meetings, aber ich fühlte mich schon besser. Ich wollte raus aus dem Sumpf. Ich blieb nicht nur trocken, um Punkte bei meinem Bewährungshelfer zu sammeln. Ich wollte um jeden Preis vermeiden, wieder einzufahren. Denn eine Sache war klar: Wenn ich wieder auf Drogen und Alkohol käme, würde ich erneut auf der schiefen Bahn landen. Zu wissen, was auf dem Spiel steht, bedeutet jedoch nicht automatisch, dass man auch die richtigen Entscheidungen trifft. Und der Reiz der schlechten Entscheidungen wurde von Tag zu Tag größer. An einem Freitagabend, ich war mies gelaunt, schleppte mich Frank wieder zu einem Meeting in Burbank.

Ein alter Knacker berichtete von seinem Leben: »Ich habe fünfzig Jahre lang Alkohol getrunken …« Eigentlich reichte mir das schon, ich hatte genug gehört. Ich war einundzwanzig Jahre alt und hatte mehrere bewaffnete Raubüberfälle auf dem Konto. Ich war ein Schwergewicht, ein harter Hund. Wenn der Kerl fünfzig Jahre lang saufen konnte, lagen noch einige Jahrzehnte vor mir. Er erzählte weiter, dass er mit Bier angefangen hatte, dann zu Hartalk, Bourbon und Whiskey übergegangen war und mit sechzig nur noch in irgendwelchen dunklen Gassen Wein gepichelt hatte.

So ein Scheiß, dachte ich. Ich hab mit Wein in dunklen Gassen angefangen!

»Wenn ihr das wollt, was wir haben …«, fuhr der Alte fort und zählte dann eine Reihe von aus seiner Sicht erstrebenswerten Dingen auf. Ein Auto, ein Boot, ein Haus, einen Wochenendbungalow irgendwo draußen im Grünen. Aber mich verwirrte das sehr. Was zum Henker sollte ich mit einem Bungalow draußen im Grünen anfangen, am Arsch der Heide, wo es keine Bräute, keinen Spaß und aller Wahrscheinlichkeit nach auch kein fließend Wasser gab? Ich schaute mir seine Lady an, die um die fünfundsiebzig Jahre alt gewesen sein muss, und wusste genau, dass sie auch zu diesem Paket gehörte, an dem ich keinerlei Interesse hatte.

Dann begann der nächste Rentner aus dem Nähkästchen zu plaudern. »Ich habe sechzig Jahre lang getrunken …«

Da hatte ich endgültig genug. Ich sagte zu Frank: »Pass auf, diese Typen hier spielen in einer anderen Liga. Wenn die Alkoholiker sind, dann bin ich bestimmt keiner. Ich bin ein Junkie, mehr nicht.« Das klassische Argument eines Drogenabhängigen. Wir glauben, Heroin ist unser einziges Problem, aber nach ein paar Bier scheint das Heroin, das wir ja nie wieder anrühren wollten, plötzlich eine gute Idee zu sein.

»Danny, sei vorsichtig«, warnte Frank. »Für mich klingt das so, als würdest du mit Gelegenheitstrinken anfangen.«

Franks Kommentar schien mir eher wie eine Empfehlung als eine Warnung. Ich stand auf und ging.

Auf dem Weg zu meiner Bude im Übergangshaus kam ich an einer Bowlingbahn vorbei. In der Hoffnung auf Bräute ging ich rein. Mein Gott, ich war einundzwanzig, hatte fast drei Jahre lang gesessen und war nicht besonders wählerisch. Ich wartete eine halbe Stunde, aber es kamen nur irgendwelche Knalltüten mittleren Alters mit ihren Ehefrauen rein.

Irgendwann dampfte ich ab und lief zu einem nahe gelegenen Tacostand, um mir etwas zu essen zu holen, und da fiel mir ein Laden namens Retreat Bar ins Auge. Ich war schon seit Jahren in keiner Bar mehr gewesen. Also ging ich rein und setzte mich an den Tresen. Der Barkeeper fragte, was ich trinken wolle. Ich bestellte eine Coke. Ich erinnere mich noch an das dickwandige Coca-Cola-Glas, das er mir brachte. Richtig alte Schule. Es war eiskalt. Der Barkeeper lächelte. Er kannte mich. Zu dieser Zeit kannte mich im Valley so ziemlich jeder Mexikaner. Wenn man als Highschool-Kid aus der Schule fliegt, weil man einem Mitschüler ein Stück Fleisch aus der Backe beißt und wenig später einem Matrosen mit einer zerschlagenen Bierflasche das Gesicht entstellt, dann bekommt man einen gewissen Ruf.

Ich war gerade mit meiner zweiten Coke beschäftigt, als eine ältere Lady, so um die sechzig, in die Bar kam. Sie ging zum Billardtisch, schien aber nicht so recht zu wissen, wie die Sache funktionierte oder dass man einen Quarter einwerfen musste, um spielen zu können.

»Kann ich Ihnen helfen?«, fragte ich.

»Ja, das wäre wunderbar.«

Ich war vom Meeting abgehauen, weil ich das Gelaber der alten Kerle nicht hatte ertragen können. Nun stand ich mit einer Lady am Billardtisch, die bestimmt schon sechzig Sommer gesehen hatte. Aber im Grunde war das egal, denn wenn eine Frau beim Poolbillard auftaucht, mutiert jeder Vato von einer Sekunde auf die andere zu Willie Mosconi oder Minnesota Fats. Irgendwann kam der schwache Moment, und ich stellte ihr die Frage, die stets den Anfang vom Ende markiert: »Kann ich Sie vielleicht auf einen Drink einladen?«

»Ja, gerne, ich nehme ein Bier.«

Ich pfiff zum Barkeeper hinüber. »Hey, Meister, ein Bier für die Lady.« Er nickte und sagte: »Danny, willst du noch eine …« Anstatt das Wort auszusprechen, machte er eine kreisende Bewegung mit dem Finger, die Kneipengebärde für Softdrinks. Ich hätte an die Decke gehen können. Was glaubte der Typ denn, wen er vor sich hatte? Ich war ein Gangster, verdammt, ich beging bewaffnete Raubüberfälle und verhunzte gestandenen Matrosen die Visage, und dieses Arschloch hinter der Bar ließ den Finger kreisen, als wäre ich noch ein kleiner Junge.

»Für mich auch ein Bier.«

Von dem Billardspiel weiß ich nichts mehr. Wie sich herausstellte, funktioniert Gelegenheitstrinken nicht, wenn du parallel dazu noch Drogen nimmst. Für jemanden wie mich ist schon ein Drink zu viel, und tausend sind immer noch zu wenig.

Ich erinnere mich erst wieder an den Moment, als der Barkeeper die letzte Runde ausrief.

Ich schaute auf die Uhr. Viertel vor zwei, morgens. Eigentlich hätte ich schon um zehn Uhr wieder im Übergangshaus sein sollen. Scheiße, dachte ich, das ist jetzt ganz sicher ein Verstoß gegen die Bewährungsauflagen.

Die Lady war verschwunden. Ich winkte den Barkeeper heran und bestellte ein paar Kurze und ein Sixpack zum Mitnehmen. Er starrte mich an, als wäre ich ein wildes Tier. Genau genommen war ich das auch.

Ich verließ die Bar und ging die Straße runter. Ein 59er Impala, weiß-rot lackiert mit Hydramatic-Getriebe von B&M, legte direkt vor mir einen eindrucksvollen U-Turn auf den Asphalt und krachte am Ende des Manövers gegen den Bordstein. Der Fahrer rief meinen Namen. »Trejo, Trejo!« Ich taumelte zur Beifahrertür und warf einen Blick ins Wageninnere. Es war Dennis, ein loser Bekannter aus dem Valley. Als man mich das letzte Mal hopsgenommen hatte, war Dennis noch ein Küken gewesen. Mittlerweile war er zwar auch erst um die achtzehn, aber immerhin. Er war dünn, hatte ein bubenhaftes Gesicht, blonde Haare, weiße Haut. Er hätte ein Mitglied der Beach Boys sein können, doch als er mich in dieser Nacht anstarrte, stand ihm die blanke Panik ins Gesicht geschrieben.

»Die Cops sind hinter mir her! Scheiße, Mann, und ich hab gerade ein großes Glas Reds umgekippt.«