8,99 €

Mehr erfahren.

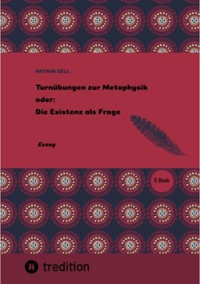

- Herausgeber: tredition

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Reden über Gott/Götter – ein heilloses Unterfangen, mit der Tendenz zum Größenwahn, auch nur einen respektablen Ansatz zu finden, der der Gegenwart noch standhält. Was die Autorin bewegt, ist die Frage, was geschieht, wenn die Vernunft Gott/Göttliches und mithin alle Gottesvorstellungen leugnet, der Mensch sich aber weiterhin als mystisches Wesen verstehen will und die Transzendenz wie auch die Unendlichkeit als existent ansieht. Das führt zur Metaphysik. Allzu oft als unwissenschaftlicher Quark abgetan, gehen mit ihr Weltauffassungen unter, die nicht zwingend zu Gott führen müssen. Die Positionierung des Essays ist eine atheistische, die zugleich von der Antithese eingeholt wird. Diese Widersprüche auszuhalten, ist ein geistiges Grundgefühl unserer Zeit. Was mich bewegt, ist die Frage, was geschieht, wenn die Vernunft Gott/Göttliches und mithin alle Gottesvorstellungen leugnet, der Mensch sich aber weiterhin als mystisches Wesen verstehen will und die Transzendenz wie auch die Unendlichkeit als existent ansieht. Konkreter: Wie kann ich als Atheist/Atheistin mir meinen wie auch immer gedachten Gottglauben erhalten, und warum will ich das überhaupt?

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 299

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Katrin Sell

Turnübungen zur Metaphysik

oder

Die Existenz als Frage

Essay

Inhalt

Cover

Titelblatt

Das vernachlässigte Weib Metaphysik

Schlingenblüten

Definitionen und Ratlosigkeit

Der himmlische Garten oder die Präexistenz als Gefühl

Das erzählende Subjekt I

Das zähe Rädchen des Glaubens

Himmlische Imaginationen oder die Gestalt Gottes als Nichts

Ein noch größerer Gott

Von Lust und Unlust, an Gott zu glauben/Atheistische Kräutergewächse

Das erzählende Subjekt II

Jesus, der Botschafter göttlicher Wärme

Kann ein Gott helfen?

Webfehler des Atheismus? Atheismus – Leugnung der Existenz eines Gottes

Die luftigen Schleier der Transzendenz oder die Assoziation als freies Feld

Die Qualität der Frage

Gott hat Vernunft in die Seele gegossen (Meister Eckhart)

Das Nicht-Beweisbare

Das erzählende Subjekt III

Der Nihilist – der Müde Kämpfer auf dem Esel

Der relative Gott auf seinem sinkenden Schiff

Das erzählende Subjekt IV

Das Verschwinden Gottes und andere fromme Wünsche

Seele – und ihre gotischen Kathedralen. Alle Imagination?

Von der Lust an der Transzendenz

Eingeständnis

Was mir geholfen hat

Urheberrechte

Turnübungen zur Metaphysik

Cover

Titelblatt

Das vernachlässigte Weib Metaphysik

Was mir geholfen hat

Urheberrechte

Turnübungen zur Metaphysik

Cover

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

Das vernachlässigte Weib Metaphysik

Sie sieht noch immer passabel aus, mit feinfühligen Händen, einer sinnlichen Nase und mit hundert Augen. Hat sie einmal das Licht erblickt, beginnt sie sich zu ausdehnen, und Gedanken und Ideen fallen plötzlich aus ihren Kleidern. Eine kluge Alte, die derjenigen ihre geheimnisvollen Kammern und Höhlen nicht vorenthalten wird, die sich von ihr wie ein frischer Windhauch durchwehen lässt. Was diese sehen wird – vor allem die Neugierige und Träumende –, sind keine antiquierten Gottbeweise, Fransen und/oder lange, mystische Schleppen, sondern sie hat es verstanden, sich unauffällig durch die Jahrhunderte zu bewegen und sich, bescheiden und unkompliziert, den jeweiligen Moden und Denkrichtungen anzupassen. (Manchmal scharwenzelt sie um die Ontologie herum und macht der Philosophie der Mathematik schöne Augen, wenn sie fragt: Existieren Zahlen?) Das soll kein Vorwurf sein, launisch war sie nie. Sie beharrt auf ihrem Anspruch, kompliziert zu sein, setzt hinter jedem Satz das große Warum in die Welt und streckt nicht eher die Waffen, als bis der letzte Gedanke sich ihr erschöpft ergibt; bisweilen ist sie auch der unergründliche Gedanke, ohne intellektuell zu sein. So abstrakt wie ihr Ruf ist sie nämlich nicht. Oder sind die Fragen Warum bin ich?, Gibt es Sinn?, Was sind die letzten Ursachen der Welt? abstrakt? Man zwinge sie nicht in Kategorien, deute sie nicht, analysiere sie nicht. Die Metaphysik ist das Menschlichste alles Menschlichen, das nicht zu Gott, sondern vom Menschen zum Menschen fließt. Denn es ist falsch und eine Unterstellung, der Metaphysik die bleiernen Schuhe der Gottgefälligkeit anzuziehen und ihr anzudichten, sie könnte Sinn und Bedeutung nur in der Reichweite der göttlichen Fragen erläutern. Sie ist nicht von mystischem Schleierkraut umgeben, das hinter jeder Aussage den Gotteswahn gleich mitzitiert; sie ist von irdischer Art, mit bohrenden Fingern; kein Zusatz, keine Laune und auch keine meuternde Matrone, die ihren Stab erhebt und den Menschen die kostbare Zeit raubt. Man vermutete sie oft in den Grotten verquaster Einsiedler. Doch diese Luft vertrug sie nicht, stattdessen suchte sie nach den Blumen auf dem Acker und gab dem zitternden Veilchen einen unsterblichen Duft. Das ist sie, die unausrottbare Variante des Seins, das sich selbst befragt und hundert Mal zur Quelle läuft.

Was fragst du nach Bedeutung, warum willst du hinter die Dinge kriechen, reicht es nicht, dass sie anwesend sind? Billigend wird sie nicken und dem bewusstlosen Raser den Weg frei machen. Sie versteht die Menschen und ihre Abneigung, sich mit demSein und der Existenz zu beschäftigen. Dennoch knicken ihr dabei die farbigen, großen Flügel ein, und sie setzt sich auf einen Stein und wartet. Irgendwann, so ihre Hoffnung, wird es andere Menschen geben, ein anderes Gefühl, andere Ideen und Sehnsüchte – und sie darf dann ihre Instrumente auspacken und der menschlichen Seele ein paar Schwingungen versetzen. Allzu gern rüttelt sie an verschlossenen Toren, zerstreut das Feste/Gesammelte und zerkratzt die Obertöne des lebenstüchtigen Tagmenschen. Aber sie vergaß – und wir haben es längst vergessen –, dass die Seele zu Grabe getragen wurde; sie heißt Psyche und ist so ein Ding, ein Organ im Grunde.

Die Seele war die enge Verbündete der Metaphysik. Sie gingen Hand in Hand, wie zwei Schwestern, warfen sich kleine, zierliche Bälle zu, waren empfindlich, das stimmt, waren aber auch das harte Holz, das die schwindende Zeit störrisch auf ihren Gehalt hin befragte. Und darin bestand ihr Mut. Sie fragten, ungeachtet dessen, ob es je eine Antwort geben würde, zum Beispiel: Gibt es auch nicht existierende Objekte? Viele nannten das Unverstand oder Trotz. Doch sie vergaßen, die Heimat beider war nicht die Mönchskutte, sie hockten nicht an den behaarten Beinen feister Geistlicher, ihre Fragen gingen ins Offene, Mögliche, Fantasievolle, sie waren eine Bewusstmachung des Selbstverständlichen, eine Reflexion über das Dasein in seinen verschiedenen Formen, die nicht zwangsläufig in die Religion oder Theologie einmünden musste. Gott oder die Götter waren eine Möglichkeit, vergesst das nicht, wenn ihr beide wieder einmal in den Brunnen des Vergessens schickt und die digitalen Knöpfe drückt. Sie seufzen oft, beide Damen, denn Damen sind sie allemal, und schütteln sich kräftig, um zwei anständige Weiber zu werden. Kann der Mensch ohne Erhabenheit existieren, oder anders, ohne eine höhere Aussicht, wo die Luft anders schmeckt, wo die Vögel näher kommen, wo die Träume sich für die Nacht herrichten? Mag sein, ihnen haftet ein altmodisches, etwas lächerliches Benehmen an, weil sie mehr als Alltag und Vermehrung sind.

Sie fassen sich bei den Händen: Du wirst erst ein vollständiger Mensch, wenn du uns beachtest. So spotten sie in einsamen Stunden, wie fade die Menschen sind: Die würden sich die Ohren abschneiden und alles Wasser verseuchen, für ein bisschen Goldstaub unter den Fingernägeln. In diesen Momenten rotten sie sich zusammen, wie zwei alte Kampfweiber, und speien und spucken auf uns materielles Pack, das nicht fragt, ob es etwas Geistiges gibt. Wie oft wurden sie belächelt, wie viel Hohn der Aufklärer mussten sie ertragen, was sie klaglos taten, denn sie wussten insgeheim: Ihre Stunde würde kommen.

Im Realen sind beide immer anwesend, wenn das unerwartete Unglück über den Einzelnen kommt, nach dem Größenwahn, wenn die Füße wehtun und der Kopf verloren geht, dann fängt das Jammern der Menschen an, und sie fragen nach dem Warum und stellen Kerzen in die Fenster. Dann ist ihr Moment gekommen, nicht als stolze Dame, sondern leise geht sie zu den Menschen und gibt den Blick frei auf ein anderes Gebiet. Sie riecht immer ein bisschen nach Tod, die Metaphysik, doch das ist nicht ihre Schuld, sie ist für das Leben, für die Frage sowieso. In der Nähe des Todes soll die Seele plötzlich unsterblich sein. Ja, wie denn? Sie kann nicht sagen, ob ihre Schwester –, die Seele, ihr wisst – das ewige Leben in sich trägt. Vielleicht weiß sie es nicht einmal selbst und schwebt durch die Welt auf der Suche nach dem Außerirdischen, bis sie herabfällt auf die Erde und verlischt. In der Todeszone wird manchmal jemand zum Philosophen.

Ich vergaß zu erwähnen: Sie ist nicht nur gütig und liebevoll, was ihr Wesen ist, sondern dem behäbigen Klotz, der in der Nase bohrt und sich das fette Fleisch zum Abgott macht, dem öffnet sie nicht gleich ihre Arme. Ihn lässt sie tief fallen und in den gärenden Flaschen seiner Schnödheit beinahe ersaufen.

Das Fragen muss von Kindesbeinen an gelernt werden, ein Fragezeichen bitte und keine lahmen Selbstverständlichkeiten. Leben ist ein Wunder, Atmen ist ein Wunder. Was ist Wirklichkeit? Manchmal muss man ein kleines Wässerchen werden, sensibel und zart. Wer sich das traut, gegen den Wind kämpft und nicht nur sein Haus putzt, bis es zusammenfällt, den wird sie mit Ruhe und Klugheit belohnen, der wird auch den Tod mit seinem schwarzen Gesicht ertragen. Was sie also antreibt, ist die Beschreibung der Existenz und des Lebens allgemein, oder besser: was es heißt, dass es etwas gibt.1

Viele werden die Metaphysik weiterhin verachten und sie in die wurmstichigen Truhen zurückschicken wollen. Du bist ein unwissenschaftlicher Quark, stellst Fragen in die Luft hinein und formulierst Erkenntnisse außerhalb der Grenzen der sinnlichen Erfahrung, so reden die Gegner, mit den eisernen Klingen des Verstandes und dem Messstock der unerbittlichen Logik. Mutig schwingt sie sich auf die Bedeutungsebene hinauf, für die es keine exakten Messungen gibt. Was steckt hinter der Physik? Was folgt daraus für uns? Ist alles, was existiert, tatsächlich wirklich? Oder existiert auch das, was nur denkbar ist? Ihr Wissen ist ein anderes, bei dem der Vorwurf des Mangels an Systematik nicht greift.

Sie hat es schwer; jedes Steinchen unter ihren rätselhaften Füßen spürt sie genau, hebt es auf und nimmt sich Zeit zur Betrachtung. Es wäre falsch, zu sagen, sie beobachtet nicht. Sie nimmt alles in sich auf, besieht es sich genau und stellt aus der Beobachtung ihre Fragen.

Werfen wir die Bälle unserer Existenz in die Höhe. Diese fröhliche Option darf allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass es in dieser Schrift keine Beweise für irgendetwas geben wird, kein sinnlich-empirisches Erfassen, aus dem die Definitionen ihre Berechtigung ziehen, keine Geisteserkenntnis durch Erfahrung. Man schwebt auf der glatten Ebene der flüchtigen Gedanken und folgt dem mangelhaften Subjekt.

1 Martin Heidegger beschrieb die Hauptfrage der Metaphysik wie folgt: „Warum ist überhaupt Seiendes und nicht vielmehr nichts?“ Doch keine Angst, die Schwergewichte der Philosophie werden allenfalls im Handgepäck mitgenommen. Die Autorin nimmt sich selbst, vermessen genug, als Bezugs- und Ausgangspunkt des Denkens, womit die Erklärungsansprüche nicht klassisch sind, sondern individuell. Ein kurioser Trick: Je mehr ich mich subjektiviere, umso unangreifbarer werde ich. Wer kann dem großen Selbst widersprechen? Es ist die Außerkraftsetzung der Regeln, worin sich ein gesteigerter Größenwahn vermuten lässt. Oder: Man kann darin das Muster des Idealisten erkennen. Jedes Ideal ein Seufzer der Tugend.

Schlingenblüten

Fragen in den Raum hinein, von keinem Philosophen überwacht

Was bedeutet es, mit einem Gedanken nicht weiterzukommen (so gedacht wird und auf Antworten gepocht)? War er nur ein Seufzer, ein Schlag oder Blitz? Oder war ich seiner nicht wert, war er zu stark, zu abstrakt für mich – wieder einmal –, oder musste er im Verborgenen bleiben, weil er nicht erträglich war und sein misslungenes Aufspüren den Zweck hatte, mich meine Begrenztheit fühlen zu lassen? Sein Verweigerung ist vielleicht eine Zurechtweisung: Da gibt es etwas, was sich mir entzieht, sobald ich es fassen will. Offenbar ein Hinweis auf eine widerspruchsvolle Substanz, die nicht nur das Begreifen verweigert, sondern gar nicht verstanden werden kann, nicht nur, weil sie außerhalb des Vorstellungsvermögens verbleibt, sondern weil sie das Unfassbare selbst spiegelt. Das Unfassbare. Das Unerklärbare in der Erklärung. Zur Mystik ist es oft nur ein kleiner Schritt.

Der unvollkommene Gedanke mag der Verweis auf einen Kern sein, der in seinem Inneren etwas trägt, das nicht aussprechbar und klar ist. Dieses Innere als heilig zu bezeichnen, wäre eine Möglichkeit. Alles, was sich mir entzieht, was sich verweigert, was ich nicht mit meinen Händen anfassen und mit meinem Verstand bewältigen kann, will ich heilig nennen, das große Jenseits ohne Gott. Was kann es sein? Etwa ein himmlischer Garten, aber ohne Schuld? Ich nähere mich dem Unheimlichen und Geheimnisvollen an. Für eine Weile bin ich dort und stelle mir ein Labyrinth vor. Nicht schön ist es, denn Schönheit ist nicht rätselhaft; sie gleicht dem kühlen Dunst, mit schmutzigen Soldaten. Schmutzige Soldaten, die von irgendwo kamen und längst heimatlos geworden sind, leben als Untote, am eigenen Grab stehend. Aber ich will nicht von Toten sprechen. Trauer verklärt den Blick, Nebel steigt hoch und man befürchtet, sich in der eigenen Klage zu verlieren. Es regt sich Widerstand, und der Entmystifizierer steht auf, der jeder Verschleierung die Mütze herunterreißen will. Sei doch klar! Das Nichtbegreifen und Nicht-zu-Ende-Führen kann nur ein zwischenzeitlicher Zustand sein.

Jeder kann behaupten: Vielleicht hat meine Entschlossenheit nicht ausgereicht, den Gedanken vollständig zu entschlüsseln. Es ist das gute und etwas trügerische Gefühl der Beherrschbarkeit aller Vorgänge. Ich folge einmal der Annahme, dass die Welt zumindest in ihren Grundkonstanten schlüssig aufgebaut sein muss. Sie wird berechenbarer damit, der Mensch kann planen, sich einrichten und sein Fernrohr in Ruhe weit schweifen lassen. Doch die Logik gibt sich sogleich als harter Knochen zu erkennen; sie ist nicht von dir abhängig, und das Blendwerk deiner Innerlichkeit kann sie nicht täuschen. Etwas2 existiert außerhalb meiner Kraft und Wahrnehmung. Wenn man will, kann es auch Wahrheit genannt werden. Die Wahrheit, ein eisenhartes, in seiner Absolutheit stupides Ding? Eine Substanz fließt aus ihr, die jeder Anstrengung trotzt. Am Ende hat jeder nur seine Logik, seine denkende Kunst ohne Mathematik.

Ich will mich daran halten, dass es ratsam ist, Konsequenzen zu ziehen, indem eins aus dem anderen folgt; der eisige Ring der Vernunft, wie schweres Metall. Meine Vernunft oder die Vernunft der Welt – weil es sonst zu viel Halbfertiges und Unpräzises geben würde, das dem funktionalen Sinn widerspricht.

Einmal war ich zufällig bei den Leidenschaften daheim, beim Durchgebrochenen und Halben, in dem es allenfalls ein Versprechen der Ganzheit eines Erfassens gibt. Da schwante mir, in meinen halben Gedanken, den eben noch aufleuchtenden und schon wieder versinkenden Ideen, dass jedem nur ein Ausblick auf etwas Ganzes, egal in welcher Form es sein mag, möglich ist. Der traurige Ruhm für diese schlichte Erkenntnis ist gewiss, und man fühlt sich von etwas ausgeschlossen und fällt auf sein bisschen Dasein herab, als sähe man nur in der Ferne einen herrlichen Garten. Diesen Garten kennt ihr. Er beschreibt die Vorstellung, dass in ferner Zeit etwas Perfektes und Heiles existiert haben muss. Die Lösung ist einfach, und bitte vergebt, dass ich kein froheres Bild vom Menschen benennen kann. Du fühlst einen Verlust, als hätte jeder vorher etwas Kostbares besessen; man kann es auch Sehnsucht nach der Unsterblichkeit nennen. Der letzte Gedanke, gedacht als eine Kurve in die Vollendung, bleibt unerreichbar. Dennoch, war es nicht gerade dieser Gedanke, der, hätte man ihn ganz begriffen, uns eine Welt erschlossen hätte, die absolut neu wäre? Es ist genau dies, was die Motivation des Denkens ausmacht. Da gibt es etwas – noch verschlossen. Darin kann eine Funktion des Unabgeschlossenen und Willkürlichen liegen. Dass das Abgebrochene unsere tägliche Existenz meint, können wir darüber für Sekunden vergessen, wie auch die Tatsache, dass das Halbe gerade so richtig ist, mag es auch ohne Begründung und Schönheit sein. Nur das Unvollendete kann begriffen werden, meint Friedrich Schlegel, was den Raum für Spekulationen öffnet und uns in der Gestalt des Nicht-Vollkommenen zurücklässt. Wir sehen nur Schatten?

Der Erkenntnisprozess gleicht einem Knäuel oder hat Ähnlichkeit mit einer Zwiebel, ohne Begriff letztlich, aufgelöst in einzelne Schichten, die nichts zu bedeuten haben, sondern rein funktional existieren und selbst den Sinn und den Wert als Parameter des Erfassens schlicht ausschalten. Zu bedenken ist, dass die sogenannten letzten Dinge, die immer wieder erörtert werden, um Sinn und Wert des Daseins zu erfassen, in ihrer Essenz nicht erkennbar sind und ihre Erforschung als Ausdruck unseres Menschseins und unseres Bewusstseins, denken zu müssen, zu verstehen ist – ohne die Frage klären zu wollen, woher der Drang kommen mag, ein Denken zu bemühen, das sich selbst allenfalls als bruchstückhaft begreift. Bleibe so lieber bei den Fakten und wisse: Ohne eine reale Erkenntnismöglichkeit gäbe es kein Leben auf dieser Welt. Wir würden uns bereits an jeder Kante tödlich stoßen.3

Meine mystischen Finger befühlen erneut das Gebein, um es nicht einzig als Schweiß, Blut und Substanz zu beschreiben. Ist es möglich, immer weiter zu denken und sich sein Säckchen mit Materie zu füllen, auf dass man nicht in das trübe Wasser der Religion hineingerät? Klammere aus, wenn das altmodische Gemüt seine Zähne zeigt und nach Ideen ruft. Die Frage Warum denken wir? bleibt bei aller Nützlichkeit des Vorgangs und seinem praktischen Sinn in ihrer Beantwortung letztlich eine Konstruktion. Glücklicherweise, mag mancher einwenden, bleibt eine Verhüllung, da so die Hoffnung auf etwas Großes, auf etwas Göttliches und Überwältigendes bleibt, wie ein Funke, der inspirierend über die Welt springt und der fähig macht, über uns hinauszuweisen, mit der Vorstellung einer Unendlichkeit, die irgendwo sein mag.

Die Naturwissenschaften sind Boten der Materie und des Wissens und notwendige Gehilfen für den Gewinn eines besseren Lebens. Jedoch scheinen sie wenig hilfreich dafür zu sein, ein besseres Verständnis für die seelischen und psychischen Bedürfnisse zu entwickeln. Auf diesem Gebiet wirken sie merkwürdig kalt und gleichgültig, als ob etwas in ihnen nicht zum Zuge kommen könnte. Ihr Gebiet ist das Draußen, die Organe und Säfte und die Hülle, die uns umgibt und zugleich prägt, weil wir nicht außerhalb der Natur wirken können.

Auffallend ist, wie wenig sich der atemberaubende Zuwachs an Wissen in unserem Jahrhundert auf das Bild des Menschen vom Menschen niederschlägt. Sollten nicht gerade die Entschlüsselung unseres Erbguts und die Erforschung unseres Gehirns Aufruhr und Erkenntnisschock bewirken? Doch wir sehen uns letztlich nicht in einem neuen, anderen Licht, weil wir wissen, in welcher Region unseres Gehirns welche Prozesse ablaufen. Warum bleibt der Niederschlag auf unser Denken und Empfinden so gering? Unser Ich seltsam ruhig? Etwa deshalb, weil allein Materie zu uns spricht, der wenig Selbsterkenntnis und Transzendenz innewohnt; man sich sogar von so viel Nüchternheit und Blässe abwenden will, da wieder einmal nur Funktion und Stofflichkeit beschrieben werden? Es sind die Psyche und ihre greifbaren Substanzen, die sich eingehend bebildern lassen, aber gerade in dieser Deutlichkeit auch enttäuschen. Jetzt wird ein Prinzip angedeutet, das die rauschenden Bärte der Philosophen länger werden lässt. Sie belecken sich ihre klugen Finger und sitzen weich auf jahrhundertealtem Wissen: Hier die Materie, da das Ideelle, hier der Geist, da das Fleisch, so kann nichts Gründliches werden. Sie heben ihren großen dialektischen Daumen in die Höhe – und sie haben ja Recht. In der Brust der Menschen schlagen tausend Herzen, alle quer durcheinander, Blut und Idee in einem, Gefühl und Verstand vereint. Mein simpler Dualismus ordnet mir manchmal die Dinge, vorerst. Hell und dunkel, schön und hässlich, bewusst und unbewusst, das verstehe ich; Polaritäten, die in ihrer Beschreibung das Gegenteilige mitskizzieren, als eine Möglichkeit, dass Ruhe einkehrt, jene kostbare Stille, die jeder zum Schlafen und Denken braucht. Ich bin mitten in einer Erklärung, die ich noch nicht vollenden kann, und nehme für heute an, dass sich das Geistige aus dem Materiellen entwickelt hat. Mein kleiner materialistischer Finger hat momentan die Oberhand und zeigt die Richtung an.

Wo aber ist meine metaphysische Wirklichkeit?

Was ich auch denke, was ich auch betrachte, es träufelt sich eine Idee in meinen Kopf: Irgendwo gibt es eine transzendente Realität, ganz unabhängig von mir hat sie sich ihre Räume geschaffen, in denen es besondere Düfte gibt. Es ist die Luft der Erhöhung, der unsterblichen Sinnlichkeit in der körperlosen Form. Auch wenn viele behaupten, sie können sich eine Trennung ihres Körpers vom Geist oder von der Seele nicht vorstellen, bekomme ich einen Geschmack auf die Zunge, der alle unüberbrückbaren Abgründe überwinden kann. Soll ich es deutlicher beschreiben, so fehlen mir die Worte, und eine Logik existiert nicht. Das kann für das Irrste gehalten werden, der menschliche Geist schafft nicht nur Ideen, sondern sie kommen auf ihn herab, wie Funkenflug, real, doch aus einer Gegend kommend, die weit entfernt ist von den Menschen und nur erreichbar durch Güte und Absolution. Damit betrete ich aber kein Neuland, eine Fahne weht nahe von mir, ein Wappen trägt sie, das ich rasch entfernen will – Religion.

Ein Fehler schleicht sich schon zu Anfang in die Aufzeichnungen ein: Transzendenz kann man sich nicht denken, sie sperrt sich gegen ein theoretisches Gefasel. Ich denke auch nicht – ich fühle. Nun habe ich mich offenbart: Die spitze Feder der Naturwissenschaftler habe ich gegen das weiche Vlies des Gefühls eingetauscht. Wie altmodisch! Wie reaktionär und untauglich! Ich werfe mein Menschsein in die Waagschale (wenig genug) und folge der Vernunft nur, wenn mein ganzer Körper danach verlangt.

Mein Herz ist hart, und ich strebe nach Erkenntnis. Darf ich mich vorstellen, mit der Verneinung der Verneinung – ich bin nicht der Geist, der stets verneint. Meine Schleppe reicht nicht bis in die Hölle hinein. Wer bin ich? Jemand, eine Frau und zuweilen ein Mann, der mit Beharrlichkeit auch die letzte Frage in seinem Geist ausschwitzt. Keine Akzeptanz für die Menschenschinder und Tierquäler! Meine Transparente male ich jeden Tag neu. Einmal wünschte ich mir, ganz außerhalb meines Körpers zu sein, die Luft zu durchstechen und alle Blumen zu versammeln. Man stelle sich sich selbst ohne Materie vor, nichts ist zerbrechlich, und kein lebloses, blindes Auge plagt mehr. Alles sehen. Hinter jede Ordnung steigen. Unendliche Wahrheiten sind körperlos, eher wie Quallen, durchsichtig im Meer treibend. Bleibe ich bei ihm, meinem Körper, bin ich existent, mit Geburt und Tod und den runden Äpfeln der Aphrodite. Jetzt möchte ich euch ein Geheimnis anvertrauen: Alles bleibt unbedeutend, wenn mir kein Mädchen die Finger auf die Lippen legt. Du kennst die träge Sinnlichkeit, die wie eine Fliege bei Gewitter ist. Das bisschen Geist verflüssigt sich. „Manch großer Geist blieb in einer Hure stecken“, schrieb Brecht. Das Weib ist schuldig und zieht dich in den Abgrund, der du dich in den Abgrund hast ziehen lassen. Ich habe Fragen, wage ich zu sagen. Bei allen Elementen: Ein unaufhörliches Triebwerk frisst sich durch die Glieder, meinen Kopf hoch zum blauen, blauen Himmel zu strecken. Das Bewusstsein arbeitet, spuckt aus, was ihm gefällt, und fortwährend der Drang, sich zu erhöhen, das fahle Fleisch auf der Rückbank zu lassen, bis es sich gegen einen Haufen Hirngespinste wehrt.

In der Tat, heute, beim Licht des Morgens, einem reinen Licht, wie göttlich hingemalt, erschien mir Gott nicht groß, sondern mein Unvermögen, mir selbst auf den Kopf zu schauen, bedrückte mich mehr. (Um Gott kümmern wir uns gleich.)

2 Dieses Etwas ist im Grunde die Genetik des metaphysischen Seins, der blinde Fleck der Erkenntnis, der darin besteht, über die eigene Beschränkung Bescheid wissen zu wollen – die Erkenntnis der Nicht-Erkennbarkeit. Schon haben wir ein kleines, vitales Loch für das Göttliche geschaffen. Noch ist es leise, seine Schärfe tritt erst mit der Einsicht der biologischen Schwäche unseres Wesens zutage. – Mein Ohnmachtsgefühl ist heute so groß, dass selbst die dümmste Antwort mir Behaglichkeit verschafft.

3 Für jeden, dem zu viel Spekulation den Magen verdirbt, sei bemerkt: Ein schlichter Pragmatismus ordnet wieder die Dinge. Er besagt: Es gibt einen allgemeinen Code, nach dem jedes Lebewesen funktioniert. Nur für den Farbenblinden wird aus Grün irgendwann Gelb. Allerdings lässt sich daraus noch keine allgemeingültige Formel ableiten, weil wir Menschen die Fähigkeit besitzen, alles zu leugnen, was sich als einheitliche Wahrnehmung darstellen will. Kraft des Geistes, unseres Subjekts, sind wir in der Lage, den überlebenswichtigen Pragmatismus auszugrenzen, wenn auch auf den eigenen Tod hinzielend. Dass sich darin bereits ein romantisches Prinzip zeigt, ist einleuchtend.

Definitionen und Ratlosigkeit

Kaum eine Erschütterung war größer als die des Menschen, als er begreifen musste, dass er auf einem vergänglichen Planeten lebt, ohne Zentrum und Ewigkeit. Verlorenheit stellte sich ein. Und es ist sogar zu verstehen, warum sich die Kirche so lange gegen dieses neue Wissen sperrte: Die Welt hatte Perfektion und Sinn durch Gott erhalten, mochte auch das Irdische grauenvoll und abstoßend wirken, das heißt, das Selbst beschrieb sich in einem ewigen Bezug zum Allerhöchsten, darin konnte die Seele ruhen, darin fand sie Antwort, wie alle Erkenntnis nur ein tiefes Eindringen in die Schöpfung bedeutete. Aus diesem Grund konnte der Mensch der leidigen Frage seines Ich enthoben werden. Denn war alles bei Gott, so war es auch das Ich, und selbst die Materie durfte nicht als abweisend oder tot verstanden werden, sie war ja durch Seine warme Hand gestaltet worden, beseelt war somit alles. Jedoch – die Erkenntnis des verloren gegangenen Zentrums war ein wichtiger Anstoß für das atheistische Denken. Fast instinktiv war daher die ablehnende Reaktion der Kirche. Gott machte nur Sinn, wenn Er uns als Mittelpunkt des Universums geschaffen hatte, immer in Seiner Obhut und Pflege, als Kern allen Handelns. Es war die Stunde der Wahrnehmung eines verlorenen Ich und unserer Einsamkeit. Wir waren allein und Gott nur eine Möglichkeit. Unsere entdeckte Beiläufigkeit im All ließ auch Gott schwächer werden. Welch erschütternde Erkenntnis! So wühlen wir in der Materie auch stets nach uns selbst und werden enttäuscht.

Nun mag der Apfel vom Baum der Erkenntnis fallen und mir die richtigen Wörter schenken. Gott, das schreibt sich hin, da wird der Mund nur kurz bewegt. Wen meinst du? Warum fasst du so ein heiliges Ding an? Hänge Gott an einem Haken auf, wo auch deine Hüte sind, und halte dich fern von unerquicklichen Fragen! Man kann sich gegen das Wort Gott sträuben, es ablehnen oder es als zu groß empfinden. Jeder mag sich alles Mögliche dabei denken oder auch nichts, das große Nichts sogar, den sinnentleeren Weltraum, den überlebten Gedanken einer göttlichen Allmacht. Kann ich sagen: die Göttlichkeit, der Allmächtige, die Weltenseele? Es gibt keinen persönlichen Gott, sagen viele, und jene, die, abstrakter denken wollen, verstehen unter dem Wort Gott die Vernunft im Weltprozess – was das wohl bedeuten soll? Gott erscheint als ein Begriff, der von Blüte zu Blüte fliegt, sich verwandeln kann, durch Rohre schlüpft und seinen Ausdruck allein durch die Beschreibung des jeweiligen Subjekts enthält. Doch trotz aller Dehnbarkeit bis ins Unbeschreibliche: Wenn der Mensch auf sein Leben zurückgeworfen wird und das ungute Gefühl des Zerfalls sich einstellt, schickt er seine Seufzer und Schreie zum Himmel oder zu den Wolken und hofft, dass er Erhörung und Antwort direkt auf sein Geschick hin bekommen wird. In mir ist doch die ganze Welt. In mir ist doch ein Geist. Ich bin nicht sterblich. In der großen Bedrängnis wird jede Gottheit, auch die allgemeine Weltenseele, die emporlodert und wabert, plötzlich konkret und mit klaren Vorstellungen belegt. Ich habe nur mein Leben, es ist flüchtig und hockt beklommen vorm Tod irgendwo. Das große Du, das große Gegenüber muss mich erretten; eine individuelle Ansprache, die mich meint, ein göttliches Auge, das mich erblickt, ein allmächtiger Arm, der mich ergreift.

Manche Götter sind im unsichtbaren Jenseits, wo keine Hand sie mehr erreicht und keine Blume sich aus der Erde ins Licht schieben wird. Redet man von den sogenannten Aprioritäten, fallen alle Grundsätze auf einmal über den armen Denker her. Er muss den Raum ganz freilegen, die Substanzen blank putzen und in alle Ecken seine sauberen Tücher stopfen, bis er eine Antwort geben darf. Wie sieht die Ordnung der Welt aus? Meine Antworten stecken heute in kleinen, farbigen Vasen. Sie kommen weder ins Helle, noch ergeben sie einen Begriff. Das Grundsätzliche steht nicht auf festen Füßen, auf denen sich alles andere erheben kann, das ist der Irrtum.

Das Wort Gott wird oft als ein zu starrer Begriff empfunden, den Mystiker/Freidenker/Sinnsucher nicht im Singular oder überhaupt in einer Deutung gebrauchen wollen. Denn der persönliche Gott bindet an eine Religion, an bestimmte Vorstellungen, Riten und Institutionen, wohingegen den Göttern oder dem großen Pneuma etwas Offenes und Tolerantes anhaftet, das dem Einzelnen eine selbstgewählte Denk- und Lebensausrichtung zubilligt, also die Gegenrichtung zu einem konkret gedachten Gott mit seinen religiös-sittlichen Verpflichtungen beschreibt. Dieser so freie Glaube jedoch, der keine heiligen Schriften oder Heilige kennt, ist deshalb nicht ohne Bindungen und Glaubensinhalte. Ganz gleich, wie jeder seinen Gott, seine Götter nennt, es entspricht der Anbetung einer höchsten Göttlichkeit. Das heißt, auch wenn es keinen Religionsstifter gibt, kein Glaubensbekenntnis, keine Institution und erst recht keine Autorität, die über allen waltet, die Quelle und Absicht ist dennoch dieselbe – Erlösung oder in der milderen Form Befreiung, egal, ob sie geschenkt wird oder selbst errungen werden muss. Offenkundig gibt es eine universelle Wahrnehmung, nicht in der richtigen Form zu stecken, eine Seele und einen Körper zu haben, die befreit werden müssen. Wir begreifen uns als etwas Unvollkommenes.

Ich schreibe von Gott als einem zentralen Begriff. Mancher mag gleich abwinken, weil das schlichte Wort Gott schon ein Ausdruck ohne Bezug zur sichtbaren Welt ist. Doch man falte sich einmal eine fantasievolle Schleife ins Haar. Wer Atheist werden will, werfe nicht gleich jedes göttliche Geschmeide in den See. Er könnte dann scheitern. Also – Gott, in einer gottlosen Welt, trotz all der Frommen, die ihre Schwerter putzen. Frage: Wie kann man in einer säkularisierten Welt von Gott reden? Besser: Wir reden nicht von Gott, sondern von der Idee eines Gottes und einer göttlichen Welt. Reden wir demnach vom Menschen, von seinen Schwächen und seinen Göttern und dem großem Geheimnis auf seiner Brust. Das ist das Mysterium an uns, dass wir einen Gott suchen, ein fiktives Gegenüber, sagen viele.

Wer zu oft von Gott schwätzt, glaubt irgendwann an einen solchen. Dann lieber schweigen und den totgesagten Göttern kein Wort mehr gönnen. Allerdings kann niemand mehr von göttlichen Autoritäten verführt werden, der sich bereits in der Höhle der Gottesanbeter befunden hat und sich mit der heiligen Paste der Gottesfurcht einbalsamierte, bis es (zum Himmel) stank. (Der schärfste Atheist ist häufig der ehemals Gläubige, denn er kennt sich im trügerischen Gewässer der Religionen aus.) Göttliche Existenz für ausgeschlossen zu halten, meint immer gleich, sich die religiösen Empfindungen mit aus dem Herzen reißen zu müssen, um auf den gewalkten Böden des Materialismus aufrecht gehen zu können. Doch das Ausschließlichkeitsprinzip übersieht die mittleren, uneindeutigen Schichten des Lebens, jene Räume, die sich manchmal wie Watte anfühlen und deren Unsicherheiten sich auf die Menschen werfen wie Schneebälle. Die Idee, als Grundursache aller Ereignisse, als Weltschaffung, beschreibt den Menschen bei seiner Suche/Sucht nach Symbolen und Mythen, sprich: sein wiederkehrendes Verlangen nach einem mystischen Bewusstsein, und deutet ihn gleichsam als kreatives Wesen, wie er sich durch Erfahrung und Wissen selbst sieht. Die Eigenwahrnehmung des Menschen als magisches Moment kann nicht aus der Welt wegphilosophiert werden, behaupte ich. Der Aufklärer lacht über den Zauberwald und sucht ihn doch in der Nacht. Es darf eine spirituelle Körnung im Hirn hängen bleiben, welche die heilige Mutter der Transzendenz nicht loslassen will, sage ich und suche nach weiteren Argumenten, während die Gottleugner ihre Finger in die Höhe heben und sprechen: Das alles bindet an einen Gott, und eure Zungen bleiben an den duftenden Versen der Gottgefälligkeit kleben. So tönt es aus gottfreien Wäldern immerzu. Was (vergeblich?) gesucht wird, ist eine gottlose Übersinnlichkeit, ein heidnischer Himmel, ein freies, fröhliches Paradies, das weitaus unwahrscheinlicher ist als ein göttliches Wesen. Metaphern blühen. Da willst du einen anderen Himmel, ohne Gottheit, aber ein Himmel muss es sein, blau und mit ewigen Vögeln. Eine Blume wird gesucht, nicht die der Erkenntnis. Jeder Gedanke ist nur Teil einer materiellen Substanz, höhnt es gegen die Metaphysik, die ein Klopfen und Schlagen der Materie hört. Meine immaterielle Seele stöhnt und träumt sich in spätere Existenzformen hinein.

Einige werden bei dem Wort Erlösung ein leichtes Gähnen nicht unterdrücken können. Was für ein Wort aus der Fabelkiste der großen Gedanken und Annahmen, das besonders bei den übelriechenden Kuttenträgern, Händefaltern und Betschwestern zu finden ist. Und – wovon soll der Mensch erlöst werden? Diese Frage bringt das Christentum regelrecht in Bedrängnis und Selbstauflösung, weil es von diesem Inhalt lebt – du musst erlöst werden und kannst allein keinen Weg aus den Verstrickungen deiner Schuld finden. Doch Schuld, ich, die sich gegen das Gefühl der Ohnmacht stemmen muss? Die unauflösbare Bedingtheit von Schuld und Erlösung macht es dem Christentum schwer, noch Botschaften zu verkünden, in denen ein Menschenbild propagiert wird, das um ständige Buße ringen muss. Wie niederschmetternd, sich fortwährend gegen die eigene Brust schlagen und sich die grauen Schwefelklumpen seiner Schuld von der Haut sammeln zu müssen! Das heutige Selbstverständnis des Menschen ist ein anderes, ohne ererbte Sünden und Schuldregister: Es tritt mit jedem Menschen ein beschädigtes/anfälliges Wesen in die Welt, das sich seiner Haut erwehren muss, Krankheit und Hunger trotzt und zum Ende hin, so hofft es, einen sanften Tod sterben kann. Die Vorstellungen von Erlösung und Errettung werden als Anmaßung gegen das selbstautorisierte Leben und den freien Willen verstanden. Wer wagt es, mich erlösen zu wollen? Der Mensch ist sein eigener Erlöser geworden, was zwar hochmütig, aber weder besonders heidnisch noch frevelhaft ist, weil der Glaube an eine Göttlichkeit sich nicht mehr an eine Moral oder eine bestimmte Religion knüpft. Glauben ohne Moral. Moral ohne Glaube. Die Moral braucht die Religion, denn die angedrohte menschliche Strafe reicht nicht aus, um ein allgegenwärtiges Sittlichkeitsgefühl zu normieren. Den strafenden menschlichen Gerichten entgeht viel. Aber Gott sieht alles. (Man stelle sich das vor!) Nur göttlich-heilige Instanzen können mit Schlangen, Eidechsen, Feuersbrünsten drohen, die als Strafe vom Himmel fallen und sich würgend um die Hälse der Menschen legen.

Prinzipiell muss man jedoch den Leugnern jeglichen Erlösungsgedankens vorhalten, wie wenig sie von der Welt begriffen haben, wie selbstgefällig ihr Hinterteil geworden ist und wie sehr die Maden des Wohlstands an ihnen gefressen haben. Wer schon ein wenig im Himmel lebt, braucht keine Erlösung mehr, weder für sich noch für die Welt. Wer sehen kann, schaue genau! Es existiert das Wissen einer bitteren Unerlöstheit der Welt, nicht als ein Ergebnis von Schuld, sondern als ein Schicksal, eine Art der Welteinrichtung, der kaum zu trotzen ist. Das arme Herz kann zerbrechen, wenn es Nacht wird. Da hilft die Ironie des sanften Schläfers nicht. So oft, tagtäglich schon, gibt es ein Weiterlaufen, katastrophal, doch mit hoher Stirn inmitten der Schatten und Grotten, umringt von einer Masse gleichgültiger Herzen.

Jeden Tag höre ich die Schreie der Kreatur und fühle den leiser werdenden Herzschlag der Bäume. Deine Träne konnte ich nicht trocken, deinen Fuß nicht mehr bewegen. Aus jedem Winkel sehe ich Entsetzen. Dich hätte ich retten wollen, dir dein Haar wieder bürsten, dir mit Liebe begegnen wollen. Nichts habe ich getan. Ein Schrei setzt sich über die Erde fort; die blutenden Nashörner und Elefanten werden unsere Taten nicht vergessen. Schaust du auf das Meer, siehst du die untergehenden Geflüchteten. Ein unerlöster Schrei jeden Tag, jede Nacht. Meine Ohnmacht steckt in allen Gliedern, und es ist merkwürdig: Selbst dafür spreche ich mich schuldig. Ein ererbter Schuldkomplex aus dem Christentum. Es gibt Tage, da fällt eine Schuld auf mich. Alles, was ich sehe, haben wir Menschen verschuldet. Eine persönliche Erlösung brauche ich tatsächlich nicht. Mein Haar kann verloren gehen und der Mund nicht mehr den Atmen spüren.

Der himmlische Garten oder die Präexistenz als Gefühl

Vergänglichkeit ist eine Frage der Evolution. Nur, wir sträuben uns, die Gleichgültigkeit der Gene anzuerkennen und ihre Botschaft zu hören: Du bist entbehrlich! Du wirst gebrechlich!