6,49 €

Mehr erfahren.

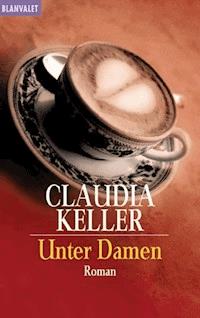

- Herausgeber: Blanvalet Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2002

Konstanze Vogelsang ist eine wahre Stütze der Gesellschaft. Attraktiv, stilvoll und mit der kühlen Ironie einer Dame aus bestem Hause, ist sie überall in Bad Babelsburg ein gern gesehener Gast. Seit drei Jahren auch ohne ihren Mann, dessen Grab von ihr genauso hingebungsvoll gepflegt wird wie Haus, Garten und Konversation. Die 50jährige hat ihr Leben angenehm und perfekt organisiert. Winzige familiäre Entgleisungen (von der alternativ-pluderhosig angehauchten Schwiegertochter bis zur porzellan- und klatschsammelnden Mutter) werden mit hochgezogenen Brauen weitgehend ignoriert. Nur einer stört seit kurzem die Idylle: Ein hartnäckiger Verehrer aus Jugendzeiten. Doch noch vor dem zögerlichen Wiedersehen kommt es in der Bibliothek der Volkshochschule zu einer schicksalhaften Begegnung. Per Lennert liebt klassische Literatur, alte Möbel und garantiert keine „Girlies“. Konstanze, die Kühle, trifft es wie ein Erdbeben – gegen jede Planung und Konvention. Was sie nicht ahnt: Der zwanzig Jahre jüngere Per ist der Sohn ihrer Jugendliebe ...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 399

Ähnliche

Claudia Keller

Unter Damen

Roman

Copyright

PeP eBooks erscheinen in der Verlagsgruppe Random House

Copyright © 1999 by Blanvalet Verlag, München, in der Verlagsgruppe Bertelsmann GmbH

Umschlaggestaltung: Design Team München

Umschlagfoto: Photonica/Shimanchi

Lektorat: Silvia Kuttny

ISBN 3-89480-686-9

www.pep-ebooks.de

Inhaltsverzeichnis

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233Über das BuchÜber die AutorinCopyright

1

Schlimm, so ein Generationskonflikt im Bett.

Konstanze

Auf die Frage, was sie sich zu ihrem fünfzigsten Geburtstag wünsche, hatte Konstanze Vogelsang geantwortet: »Frieden für die Welt und Gesundheit für die Familie«, eine Antwort, von deren Richtigkeit sie zutiefst überzeugt war.

Konstanzes Geburtstag fiel auf den Heiligen Abend, was allein schon eine Menge Streß bedeutet. Aber wie groß wäre die Belastung erst gewesen, wenn ihr jemand prophezeit hätte, daß sie sich im Grunde ihres Herzens weniger den »Frieden für die Welt« als einen jungen Liebhaber wünsche und daß ihr dieser Wunsch im neuen Lebensjahr endlich erfüllt werde. Konstanze hätte den Kopf zurückgeworfen und das typische Konstanze-Lachen ertönen lassen.

»Auf daß der Himmel mich damit verschone...«

Sie hatte inzwischen ein Alter erreicht, in dem Generationskonflikte unvermeidlich werden, und wünschte sich, wie sie mit feiner Ironie bemerkte, besagten Konflikt nicht bis ins Bett hinein. Allein zu schlafen, das betrachtete sie seit dem Tod ihres Mannes als kostbares Privileg.

Seitdem sie Witwe war, war das Wohnen zu ihrer Lieblingsbeschäftigung geworden. Sie liebte das behagliche Walmdachhaus, in dem sie seit dreißig Jahren lebte, wie einen nahen Verwandten.

Ja, sie liebte es sogar mehr als die meisten ihrer Verwandten, da es sich im Gegensatz zu diesen ganz nach Belieben dekorieren und umgestalten ließ. Es ließ sich auch hervorragend vorführen, und es war nicht zu befürchten, daß es sie jemals blamieren würde.

Der Beifall ihrer Gäste war ihr sicher.

Weder mit ihrem Mann noch mit ihren Kindern hatte sie auf so dezente Weise angeben können.

Konstanze ging in die Küche hinüber und warf einen Blick in das angrenzende Eßzimmer mit seinen handgewebten Teppichen und dem großen Tisch, an dem Gerald und sie so viele Abende im Kreise ihrer Freunde verbracht hatten.

»Konstanzes Tisch« war immer eine feste Größe im Babelsburger Gesellschaftsleben gewesen, und sie war dankbar, daß der Freundeskreis nach Geralds Tod nicht auseinandergefallen war.

Die Babelsburger Gattinnen brauchten keine Angst zu haben, daß die attraktive Witwe ein Auge auf ihre Männer werfen und deren Herzen in Unruhe versetzen könnte. Konstanze war sich selbst genug, was ein wenig arrogant und ungemein beruhigend war.

Sie polierte die schwere Silberplatte, die sie von ihrer Großmutter geerbt hatte, noch einmal nach und freute sich, daß sie auch nach Jahrzehnten nichts von ihrem Glanz eingebüßt hatte. Konstanze besaß Sinn für Stil und Tradition, und es stimmte sie traurig, daß ihre Schwiegertochter Verena nicht so ganz zur Familie paßte. Konstanze verbot es sich, negativ über Verena zu denken, denn wenn sie eine Rolle ablehnte, so war es die der Schwiegermutter, die alles besser wußte, auch wenn es in ihrem Fall durchaus zutraf. Aber insgeheim träumte sie davon, die alte Familienrunde wieder einmal ganz »intern« genießen zu können, ohne fremde Elemente wie eine Schwiegertochter und ein zahnendes Baby. Es würde lange dauern, bis Vito alt genug war, den Familienton zu beherrschen: ironisch, bildhaft und voller Andeutungen.

Natürlich behielt Konstanze diese Gedanken für sich, denn sie paßten nicht zum Bild einer rund um die Uhr liebenden Großmutter.

Um sechzehn Uhr hatte Konstanze ihre Vorbereitungen beendet. Wie stets war der Tisch festlich in Weiß und Silber gedeckt, der Baum in den traditionellen Farben Rot und Gold geschmückt. Der Karpfen lag fertig gespickt auf dem Rost, Silberschalen mit Gebäck und Nüssen standen auf den Beistelltischen bereit.

Nach alter Tradition waren die Geschenke auf dem niedrigen Kamintisch arrangiert. Konstanze hatte die schwere Brokatdecke mit Hilfe von Goldschnüren gerafft und die Geschenke passend zu den Farben der Decke verpackt: mattglänzendes Grün, tiefes Rot und schillerndes Gold.

So ungern sie sich in der Vorweihnachtszeit durch die Stadt quälte, so leidenschaftlich gab sie sich der Verpackungslust hin. Die Geschenke gerieten auf diese Weise zu Kunstwerken, die man am besten zunächst einmal unausgepackt ließ, zumal sie meist genau das enthielten, was man sich gewünscht hatte. Konstanze war stets der Meinung gewesen, daß man einen Wunsch lieber erfüllen sollte, als auf den Moment der Überraschung zu vertrauen. Überraschungen, das hatte sie allzuoft erleben müssen, fielen meist unangenehm aus.

Eigentlich, dachte sie und lachte ein wenig in sich hinein, deckte sie den Gabentisch in erster Linie aus dem Grund, weil er ein so hervorragendes Stilelement in dem weihnachtlich geschmückten Zimmer ergab.

Konstanze ließ den Blick über die üppige Dekoration schweifen und trat ans Fenster. Auch der winterliche Garten spielte in ihrem Weihnachtsmärchen eine wichtige Rolle. Der Rauhreif hatte die Tannen verzaubert, und die Steinputten wirkten wie Figuren aus einer anderen Welt.

Diesmal war alles genau so gelungen, wie sie es sich erträumt hatte und wie es leider nur selten geschah. Meist klatschte am Weihnachtstag der Regen gegen die Scheiben, oder die Sonne schien ins Zimmer und stahl der Dekoration den Glanz.

Dunkel und kalt sollte Weihnachten sein.

Still und starr...

Um siebzehn Uhr stieg sie in die Badewanne und streckte sich wohlig im heißen Wasser aus. Nach Geralds Tod hatte sie das Bad umgestalten lassen. Aus der gekachelten Naßzelle war ein gemütlicher Salon geworden, mit einer samtbezogenen Récamiere, Kübelpflanzen und wandhohen Spiegeln. Als die Spiegel montiert wurden, hatte Konstanze sich gefragt, wie lange sie es wohl noch genießen könnte, sich nach dem Bad von allen Seiten zu betrachten, aber als sie sich jetzt abfrottierte, dachte sie zufrieden, daß es noch eine Weile dauern würde, bis sie die Beleuchtung des Bades auf die kleinen Lampen über dem Waschtisch reduzieren mußte, um ihre gute Laune zu behalten. Sie war immer noch schlank und hielt sich gerade und hatte nicht mit überflüssigen Pfunden zu kämpfen wie die meisten Frauen ihres Alters. Ein Verdienst von Haus und Garten, dachte sie. Eine bewegliche Treppauf-Treppab-Figur.

Gut gelaunt schlüpfte sie in die Samtjeans und stopfte die rosafarbene Seidenbluse in den Bund. Der schmale Perlengürtel, den sie bereits seit zwanzig Jahren besaß und der jedes ihrer Weihnachtsfeste begleitet hatte, war noch immer auf demselben Loch zu schließen wie damals, nur daß sie ihn nach dem Essen heimlich ein wenig lockern würde. Konstanze nahm die Wickler aus den Haaren, drehte sie zu einer dicken Rolle zusammen und steckte die Haarspitzen unter dem Ansatz fest. Ihr dichtes Haar war von einem matten Blond, so daß die wenigen Silberfäden kaum auffielen. Sie betrachtete sich von allen Seiten, stellte fest, daß sie einen guten Tag hatte, und zwinkerte sich im Spiegel zufrieden zu. Dann klemmte sie sich die Perlenclips an die Ohren.

In der Küche krempelte sie die Ärmel hoch, putzte den Salat und goß die vorbereitete Marinade über den Karpfen. Sowohl Mathilda als auch Verena hatten sie eingeladen, Weihnachten einmal bei ihnen zu feiern, um ihr die Arbeit zu ersparen. Konstanze hatte sich herzlich für die gute Idee bedankt, aber dann hatte sie allerlei Gründe angeführt, die erleichtert aufgenommen worden waren. Bei ihr war Platz genug, man konnte bequem übernachten, und es entsprach doch auch der Tradition.

Aber die Wahrheit war, daß sie sich bei ihren Kindern immer ein wenig fremd fühlte. Seitdem ihre Tochter Mathilda einen Job beim Funk hatte, bewohnte sie ein Studio in der Stadt, eine Art riesigen Allraum mit gefliestem Boden und Designermöbeln. Sie würde bei einem Szene-Italiener einen Tisch bestellen, die Karte herumgehen lassen und zuletzt ihre Scheckkarte zücken. Verena und Till, die fünfzig Kilometer von Babelsburg entfernt ein Bauernhaus gekauft hatten, hätten Platz genug für eine Familienfeier, aber Konstanze graute bei dem Gedanken, an Verenas Küchentisch Weihnachten feiern zu müssen.

Da sie wie üblich gut geplant hatte und nicht in Zeitnot geraten war, konnte sie sich vor der Ankunft der Gäste noch eine Entspannungszigarette und einen Sherry gönnen. Sie hatte das Glas gerade eingeschenkt, als das Telefon läutete.

Hoffentlich keine einsame Freundin, die die Geburtstagsgratulation zum Anlaß nimmt, langatmig von ihrer Winterreise zu erzählen, dachte sie, während sie den Hörer abnahm.

Es meldete sich aber keine der vertrauten weiblichen Stimmen.

Es meldete sich ein Mann.

»Guten Abend, hier ist Christian!«

Seit Geralds Tod waren Männerstimmen in Konstanzes Leben so gut wie verstummt, wenn man von der Stimme des Schornsteinfegers und des Briefträgers einmal absah. Konstanze war ein wenig irritiert.

»Wer bitte?«

»Christian Lennert, wir waren einmal so gut wie verlobt!«

Er klingt noch genauso wie früher, dachte Konstanze, ein Gedanke, dem sofort eine Warnung folgte: Nur nicht auf ein langes Erinnerungsgespräch einlassen. Heute ist Heilig Abend, da ruft man nicht zur Zeit der Bescherung an.

Sie gab ihrer Stimme einen ironisch-distanzierten Klang:

»Das ist mir entfallen.« Sie probierte ein Lachen. »Wir haben uns lange nicht gesehen!«

»Zweiunddreißig Jahre«, sagte Christian. »Wie geht es dir?«

Konstanze dachte, daß es höchste Zeit war, den Backofen vorzuheizen. Der Karpfen brauchte fünfundvierzig Minuten, und sie wollte ihn in den Ofen schieben, sobald das Klingelzeichen der Kinder ertönte, und das konnte jeden Moment der Fall sein.

»Gut«, erwiderte sie. »Und dir?«

»Im Moment wunderbar. Du klingst noch genauso wie früher!«

»Ich erwarte gerade Gäste«, sagte sie ein wenig hilflos. »Vielleicht hast du es vergessen, aber wir haben Heilig Abend.«

Diesen Hinweis überging er.

»Ich rufe nicht zu Weihnachten an, sondern um dir zum Geburtstag zu gratulieren. Herzlichen Glückwunsch.«

»Danke!«

»Siehst du noch immer so gut aus?«

»Noch besser«, sagte Konstanze und hätte die Worte am liebsten wieder zurückgenommen. Sie schmeckten ein wenig nach Koketterie, und ein Mann wie Christian würde falsche Schlüsse daraus ziehen. Da kam es schon: »Dürfte ich so unverschämt sein, mich einfach zum Festmenü einzuladen?«

Eine Sekunde lang fand Konstanze die Idee, ihren fünfzigsten Geburtstag mit einem alten Jugendfreund zu feiern, recht verlockend, aber sie verwarf die Idee ebenso schnell, wie sie gekommen war. Christian würde ein Fremdkörper in der Runde sein, er würde das Gespräch an sich reißen, und wie sollte sie ihn ihren Kindern erklären? Konstanze liebte keine Überraschungen, und sie mutete sie auch anderen nicht gerne zu.

»Sei nicht böse, wir feiern im engsten Familienkreis, aber ein anderes Mal wird sich sicher eine Gelegenheit ergeben.«

Plötzlich durchfuhr sie ein Schreck, Christians Stimme klang so nah, möglicherweise war er ja schon in Babelsburg.

»Von wo rufst du denn an?« fragte sie mißtrauisch.

»Von zu Hause!«

»Und wo ist das?«

»Etwas außerhalb von Marbach.«

»Na«, sie lachte erleichtert auf, »dann werden wir uns ja sicher einmal sehen.«

»Wann? Morgen?«

Widerwillig mußte Konstanze lachen. Was hatte Christian studieren wollen? Richtig, Zahnmedizin. Er war mit einem Bohrer in der Hand zur Welt gekommen.

»Sagen wir, irgendwann im Frühjahr«, antwortete sie ausweichend.

»Am Valentinstag?«

Um ihn loszuwerden, stimmte sie zu. Vielleicht war es ja wirklich ganz erheiternd, in alten Jugenderinnerungen zu kramen, vielleicht sogar recht interessant, sich nach dreijähriger Witwenschaft wieder einmal mit einem Mann zu treffen.

»Meine Frau hat mich verlassen«, erklärte er unvermittelt, als ob er auf die Dringlichkeit des Treffens noch einmal hinweisen müsse.

»Ich bin auch allein«, erwiderte Konstanze und hätte sich am liebsten auf die Zunge gebissen. Dieser Satz klang ja fast schon wie ein Angebot. Christian schien das auch so zu sehen.

»Geschieden?« fragte er lauernd.

»Verwitwet.«

»Das tut mir leid.«

»Mir auch!«

»Ist es schon länger her?«

»Die Narbe schmerzt noch«, erklärte Konstanze trocken.

»Ich wünsche dir, daß es irgendwann nachläßt«, sagte er.

»Das hoffe ich nicht«, erwiderte sie.

»Ich melde mich dann noch mal«, sagte Christian, »was hatten wir noch gesagt? Silvester?«

Wieder mußte sie lachen. Die Hartnäckigkeit seiner Jugendzeit hatte er sich bewahrt. Sie war der Schlüssel seines Erfolges.

»Valentinstag«, erwiderte sie. »Vierzehnter Februar. Vergiß die Blumen nicht.«

Sie dachte daran, daß Christian schon in jungen Jahren nicht zu jenen romantischen Freiern gehört hatte, die ihre Angebetete mit Rosenbouquets verwöhnten. Als Zahnarzt war er es gewöhnt, daß auch kleinste Mengen eine große Wirkung haben konnten.

»Ja, dann wünsche ich dir fröhliche Weihnachten im Kreise deiner Lieben«, sagte er nun doch ein wenig verunsichert. »Ich feiere übrigens allein«, fügte er etwas hastig hinzu. »Mein Sohn hat es vorgezogen, das Fest bei seiner abtrünnigen Mutter zu verleben.«

Konstanze hatte das dringende Bedürfnis, das Gespräch endgültig zu beenden. Scheidungsgeschichten interessierten sie nicht. Sie fühlte sich beim Austausch von Intimitäten immer ein wenig unwohl.

»Sicher hängt er sehr an ihr«, sagte sie abschließend.

»Sie kocht besser als ich«, erwiderte Christian. »Und außerdem war er schon immer ein Muttersöhnchen.«

2

Verdammte Plage, die Verwandten. Aber sie machen einen so verdammt achtbar.

Oscar Wilde

Am Heiligen Abend gegen achtzehn Uhr versuchte Till seine Mutter anzurufen, um ihr zu sagen, daß sie sich leider etwas verspäten würden, aber die Leitung war besetzt. Er war irritiert. Wer konnte Konstanzes Anschluß um diese Zeit so ausdauernd blockieren? Großmutter Louise würde um diese Zeit sicher nicht anrufen. Man würde sich in diesem Jahr ausnahmsweise erst nach dem Fest treffen, wenn Louise zu ihrem traditionellen »Tee zwischen den Jahren« bat, und auch sonst fiel ihm niemand ein, der so taktlos war, Konstanze am Heiligen Abend telefonisch zu belästigen. Konstanze wurde geschätzt, aber auch ein wenig gefürchtet. Ihrer gesellschaftlichen Sicherheit und der kühlen Distanz wegen, die ihr angeboren war.

Während er zum wiederholten Mal die vertraute Nummer wählte, ließ er seinen Blick über die alten Fliesen gleiten, mit denen der Korridor belegt war. Sie bildeten ein hübsches Muster mit einem Blumendekor am Rand, aber die meisten waren gesprungen, und unter der Tür zum Hof zog es eiskalt ins Innere des Hauses. Er hätte die Tür längst abdichten müssen, aber er war einfach nicht dazu gekommen.

Verena und er hatten das alte Bauernhaus mit Stall und Scheune kurz nach der Hochzeit gekauft; es handelte sich um eine sogenannte Hofreite, die zur Straße hin von einem haushohen Holztor verschlossen war. Vor allem Verena war ganz entzückt von der Idee gewesen, das Anwesen zu renovieren und den Stall zu einem Gästehaus auszubauen, den Innenhof zu begrünen und auf dem Stück Land hinter der Scheune eigenes Gemüse anzubauen, biologisch einwandfrei und für den Eigenbedarf. Aber dann war das bis dahin gut florierende Geschäft für Computerdesign zurückgegangen, und er hatte erst den ersten und dann den zweiten Mitarbeiter entlassen müssen. Die Freude, mit der er sich anfangs der Hausrenovierung hingegeben hatte, war einer mühsamen Pflichterfüllung gewichen. Seit einiger Zeit lebte er in dem Gefühl ständiger Überforderung, und seit Vitos Geburt war eine lähmende Müdigkeit hinzugekommen. Das nächtliche Geschrei zerrte an seinen Nerven, und manchmal fragte er sich, wie er den täglichen Anforderungen gewachsen sein sollte, wenn er, anstatt zu schlafen, in der Küche stand und Breifläschchen wärmte.

Noch ließ er nichts von seinem Unmut merken und hoffte, daß Verena von selbst merken würde, was los war, aber sie war der Meinung, daß sie sich ja den ganzen Tag um das Baby kümmere und es einfach unerläßlich für ihn sei, diesen Part am Abend zu übernehmen.

Oder wollte er, daß ihm Vito so fern blieb, wie sein Vater für ihn gewesen war? Vater-Sohn-Spiele hatte es in seiner Jugend ausschließlich in den Ferien gegeben, aber hatte er sie in der übrigen Zeit eigentlich vermißt?

Heimlich zweifelte Till daran, daß es für die Entwicklung des Babys wirklich notwendig war, daß Verena ihm ihre gesamte Zeit widmete und darüber den Haushalt gänzlich vernachlässigte.

Till verabscheute die Unordnung, die im Hause herrschte, und registrierte unmutig den Schmutz auf den Fliesen und die Fingerabdrücke auf den Türen. Aber er äußerte sich nicht dazu, denn er wollte kein Macho sein, der seine Frau bevormundete.

Halb sechs.

Er legte den Hörer auf die Gabel und trieb Verena zur Eile an.

Sie hatte sich noch nicht umgezogen, sondern die Zeit damit verbracht, Vito in einen neuen Krabbelanzug zu stecken und mit einem Schirmmützchen herauszuputzen.

Verena warf ihm einen verunsicherten Blick zu und begann planlos, irgendwelches Zeug in eine große Plastiktasche zu stopfen und auf der Suche nach einer Wagendecke hektisch im Haus herumzulaufen.

Vor dem Dielenspiegel fuhr sie sich rasch mit dem Kamm durch die Haare und griff nach ihrem Mantel. Till stellte mißmutig fest, daß sie beschlossen hatte, den Heiligen Abend in ihrer grauen Cordhose und dem selbstgestrickten Pulli zu verbringen, der, nachdem sie ihn zu heiß gewaschen hatte, wie ein zu enges Mausefell aussah.

Es war ihm unerklärlich, wie Verena es fertigbrachte, sich in dieser Aufmachung Konstanze zu präsentieren, aber Verena hatte es längst aufgegeben, mit ihrer Schwiegermutter zu konkurrieren.

Der perfekten Einheit von Haus und Garten, Tisch und Gastgeberin, die Konstanze immer demonstriert hatte, war nichts entgegenzusetzen. Im Gegensatz zu ihrer eigenen Mutter, die weich und mollig wie ein Sofakissen im Haus herumwirtschaftete, ein Enkelkind auf den Armen und einen vergessenen Lockenwickler im Haar, war ihr Konstanze immer wie ein Wesen aus »Vogue« erschienen.

Das irritierendste aber war, daß sie einen Fasan zerlegen und Mousse au chocolat anrühren konnte, ohne daß die Küche oder sie selbst den geringsten Schaden nahmen. Es war ihr durchaus zuzutrauen, sich im Abendkleid an einer Hasenjagd oder mit Perlen in den Ohren an einer Hausrenovierung zu beteiligen und gleich anschließend einen Ball zu besuchen.

Den Sohn einer so perfekten Dame hättest du niemals heiraten dürfen, waren sich ihre Mutter und die drei Schwestern nach der Hochzeit einig gewesen, und in letzter Zeit dachte Verena immer öfter, daß sie recht behalten könnten. Sie hatte die Wehmut in Tills Augen gesehen, wenn sie neben Konstanze auf dem Sofa saß und er nicht umhinkam, Vergleiche anzustellen. Dabei lebte es sich nicht einmal schlecht mit Verena, vorausgesetzt, sie blieben in der Nähe ihrer Hofreite.

Auch Mathilda hatte vergeblich versucht, ihre Mutter anzurufen.

Zwar handelte es sich bei ihr nicht um eine Verspätung, aber sie hatte es sich zur Gewohnheit gemacht, Konstanze anzurufen, ehe sie sich auf den Weg zu ihr machte. Sie wußte, wie sehr ihre Mutter es schätzte, wenn man auf die Minute pünktlich eintraf.

Sicher blockiert Till wieder die Leitung, weil Verena nicht fertig geworden ist, dachte sie und betrachtete sich noch einmal kritisch im Spiegel.

Die getigerten Leggings mit dem langen Seidenpulli entsprachen zwar der Mode, aber Mathilda hatte schon öfter die Erfahrung gemacht, daß das, was in ihrer eigenen Umgebung ganz normal wirkte, in ihrem Elternhaus grotesk und billig aussah. Konstanze würde nichts sagen, aber sie würde ihre großen grauen Augen unter den gewölbten Brauen fragend auf sie richten.

Mathilda zog die Leggings wieder aus und schlüpfte statt dessen in das enge, lange Wollkleid. Sie schlang das teure Seidentuch um den Hals, das Konstanze ihr zum Geburtstag geschenkt hatte, und betrachtete sich noch einmal. Schon besser.

Wie ihre Mutter kniff sie zufrieden ein Auge zu, puderte sich noch einmal die Nase und fuhr mit der Bürste durch die Haare, bis sie ihr knisternd auf die Schultern fielen.

Ehe sie das Studio verließ, wählte sie rasch Harrys Nummer. Sie sprach ihm ein paar weihnachtliche Grüße auf Band und stellte ein Wochenende zwischen den Jahren in Aussicht.

Nicht ganz zufrieden mit ihrer Tat, legte sie den Hörer auf die Gabel. Harry war auch ein Problem, das sie im neuen Jahr lösen mußte. Sie waren schon längere Zeit zusammen, aber sie hatte es einfach nicht fertiggebracht, ihn Konstanze vorzustellen. Harry war Kameramann beim Fernsehen, und sie hatten sich anläßlich einer Reportage über Gentechnik kennengelernt, bei der sie die Interviews gemacht hatte.

Mathilda störte es nicht weiter, daß Harry sein gesamtes Leben in der speckigen Lederjacke zu meistern schien, die er bei ihrem ersten Treffen angehabt hatte, aber in der Atmosphäre ihres Elternhauses konnte sie ihn sich nicht vorstellen. Es war schon schlimm genug, daß Till einen Trampel wie Verena geheiratet hatte, deren größte Leistung es war, ein Baby in die Welt gesetzt zu haben, so wie Millionen von Müttern vor ihr. Man mußte die Tischrunde nicht durch Harry noch zusätzlich belasten.

Hoffentlich bringen sie das Minimonster nicht mit, dachte sie, als sie wenig später ihren Wagen über die A 5 lenkte. Aber sie ahnte bereits, daß Verena genau dies tun würde. Sie brauchte etwas, woran sie sich festhalten konnte...

Auch Till lenkte den Wagen über die A 5.

Er dachte über das vergangene Geschäftsjahr nach; es war schlecht gewesen. Er hätte das Büro in einer etwas weniger teuren Gegend mieten oder auf den Kauf der Hofreite verzichten sollen. Wer, dachte er verbittert, sollte denn überhaupt in der Gästescheune wohnen, falls sie jemals fertig würde? Aber das stand ohnehin nicht zur Debatte, denn wie es aussah, würden sie nicht einmal genügend Kapital haben, um das Hauptgebäude in Schuß bringen zu lassen. Verena schien sich der Lage, in der sie sich befanden, nicht bewußt zu sein. Sie entwarf unverdrossen Pläne zum Ausbau des Anwesens und träumte von einem zweiten Baby.

Schweigend fuhren sie dahin. Verena blickte müßig zum Fenster hinaus, Vito schlief. Aber als ob er auf ein Signal gewartet hätte, begann er zu schreien, als Till in die Pappelallee einbog und wenig später vor dem Haus seiner Mutter hielt.

Im Grunde, dachte Till, wäre es besser, wenn jeder den Heiligen Abend in der angestammten Familie verbrächte. Verena könnte sich mit einem Glas Bier vor dem Fernseher fläzen, und er hätte endlich einmal wieder einen ruhigen Abend...

Mathildas kleiner Sportwagen stand bereits in der Garageneinfahrt. Er parkte den alten Kombi, in dem sich neben dem zusammengelegten Buggy auch die Sommerreifen, ein Picknickkorb, allerlei Müll von vergangenen Ausflügen und ein Sack für die Kleidersammlung befanden, ein Stück vom Haus entfernt. Konstanze schätzte keine Müllkutschen direkt vor dem Eingang.

Während er sich dem Haus näherte, ließ er den Blick über die Fassade gleiten. Warm fiel das Licht aus der Küche in den Vorgarten heraus. Rechts neben dem Eingang stand ein Tontopf mit einem Gesteck aus Tanne und Buchsbaum. Alles atmete Ruhe und Gediegenheit. Wie hatte sein Vater immer gesagt? Es ist wieder einmal alles so richtig »konstanzig«.

Sogar das blankgeputzte Messingschild mit dem Namenszug der Familie erinnerte Till an gute Zeiten. Während Verena mit dem Baby, der Reisetasche und ihrem Mantel kämpfte, drückte er den Klingelknopf. Im gleichen Augenblick öffnete sich die Eichentür, und das Licht aus der Diele flutete ihm entgegen. Gleich darauf ertönte das Lachen seiner Mutter.

Gegen elf servierte Konstanze den Nachtisch, natürlich nicht irgendeine Cremespeise, sondern eine Amaretto-Zabaione, die zu warmem Birnenstrudel gegessen wurde.

Auch dieses Gericht bot wieder Anlaß zu einer Anekdote, so wie schon der ganze Abend von Erinnerungen an gemeinsame Urlaubsfreuden getragen worden war.

Mathilda öffnete eine Flasche von dem süßen italienischen Dessertwein: »Wißt ihr noch, wie wir damals alle zusammen mit Papa in Rom...«

Verenas Hand schob sich heimlich unter den Pullover und öffnete den obersten Knopf ihrer Cordjeans. Sie war nie in Rom gewesen und reagierte auf den Italienkult der Familie mit Eifersucht. Inmitten des erinnerungsträchtigen Gelächters fühlte sie sich als Außenseiterin.

Sie bat um ein weiteres Stück Birnenstrudel. Das köstliche Dessert war eine Belohnung dafür, daß sie die Krabben-Lauchsuppe und den Karpfen anstandslos hinuntergewürgt hatte. Sie verabscheute Fisch und empfand den Stellenwert, den Essen und Konversation im Hause ihrer Schwiegermutter einnahmen, als grotesk übertrieben. Konstanze hatte anfangs versucht, Verena ins Gespräch mit einzubeziehen, aber schließlich war sie an der Einsilbigkeit der Schwiegertochter gescheitert.

Seitdem das Baby an den Mahlzeiten teilnahm, fühlte sich Verena jedoch der Situation nicht mehr ganz so hilflos ausgeliefert wie früher. Sie besaß jetzt etwas, an dem sie sich festhalten konnte, und überdies ein feines Instrument der Macht. Sie bemerkte sehr wohl, daß Konstanze es gern gesehen hätte, wenn sie das Kind nach dem Abendfläschchen schlafen gelegt hätte, aber Verena dachte gar nicht daran, diese Rücksicht zu nehmen. Als Vito vor Übermüdung zu greinen begann, erbost die stets im Einsatz befindliche Fenchelteeflasche verweigerte und verzweifelt gegen Verenas Bauch trat, drückte sie ihn energisch in Tills Arme, eine Geste, mit der sie Konstanze zu verstehen gab: Till ist in erster Linie mein Mann und der Vater dieses Kindes. Wir drei sind eine Einheit, und wenn dein Mann sich früher geweigert hat, sich einen ganzen Abend lang seinem Baby zu widmen, bloß weil ein paar Gäste dawaren, so hast du ihn schlecht erzogen. Mein Kind wird nicht irgendwo abgelegt, und mein Mann wird sich der väterlichen Verpflichtung nicht entziehen.

Till nahm das Baby auf den Schoß und versuchte es zu beruhigen, während das lebhafte Gespräch verstummte. Verena und Vito hatten gesiegt. Konstanze zeigte sich als faire Verliererin und begann den Tisch abzuräumen, während Mathilda sich eine Zigarette anzündete und den Bruder stumm musterte.

Verena, die endlich beide Hände frei hatte, schaufelte sich ein drittes Stück Birnenstrudel auf den Teller und kratzte den letzten Rest Zabaione aus der Schüssel.

Warum habe ich sie nur geheiratet, dachte Till.

Verena war ihm frisch und unkompliziert vorgekommen, und viel zu spät hatte er gemerkt, daß sie weder das eine noch das andere war.

»Mach bitte die Zigarette aus«, sagte sie kauend zu Mathilda.

»Schließlich ist ein Baby im Raum, und ich esse noch!«

Mathilda drückte die Zigarette aus und erhob sich. Sie stapelte die geleerten Dessertschälchen aufeinander, warf ihrem Bruder einen ironischen Blick zu und meinte: »Man kann nicht vorsichtig genug sein in der Wahl seiner Feinde!«

Till grinste, als er in dem Spruch Konstanzes Lieblingsautor erkannte.

»Im Eheleben kommt die Liebe, wenn die Leute einander gründlich mißfallen«, konterte er, denselben Autor zitierend.

»Na, dann stehen die Chancen ja gut!« sagte Mathilda.

Vito schrie.

3

Eine Witwe wird manchmal beneidet. Eine Geschiedene nie.

Volksweisheit

Am zweiten Feiertag, gegen fünfzehn Uhr, hatte Konstanze die Küche aufgeräumt und die letzten Spuren der Gäste beseitigt. Das Haus strahlte wieder so makellos wie stets. Sie zog sich mit einer Tasse Tee in die Kaminecke zurück und fühlte sich auf eine etwas erschöpfte Weise zufrieden, wie immer, wenn ein Besuch erfolgreich verlaufen war.

Zwischen Mathilda und Till, die sich immer gut verstanden hatten, schien es allerdings in letzter Zeit zu Differenzen gekommen zu sein; der Ton war schärfer, und die Ironie kippte zuweilen zum Sarkasmus um. Mathilda mochte den Familienpapa nicht, zu dem Till geworden war, und von Anfang an war sie gegen Verena gewesen.

Aber schließlich dauerte es immer eine Weile, bis sich ein neues Glied in die Familienkette eingefügt hatte. Man mußte Geduld haben und durfte nicht zuviel erwarten.

Auch Vito würde viel Verständnis für seine Großmutter aufbringen müssen. Konstanze hatte die Babybegeisterung anderer Frauen nie verstehen können und brachte für Kleinkinder erst Interesse auf, wenn sie groß genug waren, um etwas mit ihnen anfangen zu können.

Gerald hatte ihre diesbezüglichen Gefühle geteilt: »Man ist in der Unterhaltung mit einem Baby rhetorisch immer ein wenig unterfordert!«

Konstanze räumte die leere Tasse in die Spülmaschine und ging in die Diele hinaus. Sie zog die Stiefel an und schlüpfte in ihren fellgefütterten Kapuzenmantel. Dann öffnete sie die Tür zur Kellertreppe und griff nach dem bereitliegenden Blumengesteck. Wenig später war sie auf dem Weg zum Friedhof.

Gerald war nun seit drei Jahren tot. Im Gegensatz zu anderen Witwen hatte Konstanze nicht das Bedürfnis, die Kinder zu nötigen, sie zum Friedhof zu begleiten. Till und Mathilda mochten das Grab ihres Vaters besuchen, wenn sie selbst das Bedürfnis dazu verspürten. Sie selbst ging ohnehin am liebsten allein.

Konstanze, die es gewöhnt war, die Dinge nüchtern zu betrachten, fragte sich, während sie durch die stillen Straßen von Bad Babelsburg ging, wie sich ihr Leben als Witwe eigentlich angelassen hatte.

Zweifellos gut!

Gerald hatte sie bestens versorgt, der Lebensstandard konnte gehalten werden, und auch gesellschaftlich waren keine Einbußen zu vermelden. Blieb als einziges das Problem mit dem Urlaub. Konstanze haßte es, allein zu verreisen, und diesbezügliche, sanfte Andeutungen bei Till und Mathilda waren ebenso sanft abgebogen worden: Man würde sehen, später einmal gern, nur in diesem Jahr paßte es gerade nicht...

Nun, man mußte die jungen Leute verstehen. In der Tiefe ihrer Manteltaschen ballte Konstanze die Hände zu Fäusten und kehrte in ihren Gedanken zu Gerald zurück.

Vermißte sie ihn eigentlich sehr?

Wenn sie es recht bedachte, so war er ihr während der letzten Jahre ihres Ehelebens ferner gewesen als heute.

Gerald hatte auf der Karriereleiter ein paar Stufen zu hastig genommen, was zur Folge gehabt hatte, daß er häufig überreizt und geistig abwesend gewesen war. Der junge Gerald, der, den sie geheiratet hatte, war in den letzten Jahren immer seltener zum Vorschein gekommen, und wenn Konstanze heute an ihn dachte, so bemächtigte sich ihrer ein Gefühl von Warten und Hoffen. Warten, daß er abends nach Hause kam, hoffen, daß wenigstens der nächste Urlaub ein wenig Entspannung bringen möge. Dennoch war sein plötzlicher Tod natürlich ein Schock gewesen. Er war eines Morgens auf dem Weg zur Garage tot zusammengebrochen.

Sie stieß das schmiedeeiserne Friedhofstor auf und ging langsam den Hauptweg entlang, während sie die Augen über die Gräber schweifen ließ.

Die meisten waren festlich geschmückt. Bad Babelsburg hielt auch den Toten die Treue und war sich darüber hinaus stets der prüfenden Blicke anderer Friedhofsbesucher bewußt.

Es konnte durchaus vorkommen, daß an einem Morgen das Telefon klingelte und sich die Stimme einer Nachbarin meldete: »Ich war gestern auf dem Friedhof und sah, daß Ihre Grabstätte ein wenig vernachlässigt war. Es ist doch hoffentlich niemand krank?«

In Höhe des alten Brunnens bog Konstanze vom Hauptweg ab.

Gerald war in der Familiengruft beigesetzt, in der bereits seine Eltern und ein früh verstorbener Bruder ruhten. Der freie Platz war für sie selbst reserviert.

Sie legte das Gesteck nieder und richtete ihre Augen auf die Marmorplatte mit den eingravierten Namen.

»Die Kinder waren da«, teilte sie Gerald mit. »Alles ist friedlich verlaufen. Unser Enkel muß noch ein wenig lernen, aber er macht sich.«

Sie hörte Gerald leise lachen.

»Tills Geschäfte gehen gut.«

»Na, hoffentlich erzählt er dir die Wahrheit.«

»Ach sicher«, wehrte Konstanze Geralds Mißtrauen ab. »Verena und er werden ihre Hofreite im nächsten Jahr umbauen, es wird ein richtiger Familienbesitz werden. Sie wünschen sich noch weitere Kinder, Till und sie sind sehr glücklich miteinander.«

Hier hielt Konstanze inne, weil ihre Worte nicht ganz der Wahrheit entsprachen. Aber auch früher hatte sie die Realität gern ein wenig geschönt. Wozu über Dinge reden, die sich nicht ändern ließen?

Zur Ablenkung polierte sie an der Grabplatte herum.

»Mathilda war wieder allein da«, fuhr sie fort. »Sie scheint noch immer keinen festen Freund zu haben.«

»Oder sie will ihn nicht vorführen«, gab Gerald zu bedenken.

»Vielleicht hat er einen kleinen Defekt, und sie fürchtet deinen strengen Blick.«

»Das glaube ich nicht«, ereiferte sich Konstanze, »warum sollte sie Angst vor mir haben?«

Da sich Gerald jeder weiteren Meinungsäußerung enthielt, fuhr sie freundlicher fort: »Ich war in den letzten Tagen wieder sehr froh, daß ich das Haus behalten habe, obwohl es natürlich viel Arbeit macht und mich manchmal das Gewissen drückt, soviel Luxus ganz allein zu bewohnen.«

Sie atmete einmal tief durch. »Aber wo sollte ich sonst wohnen? Das Haus war schließlich unser Leben.«

»Dein Leben«, berichtigte Gerald.

Konstanze hatte nichts gehört. Sie legte eine Schweigeminute ein und schloß den Dialog mit den Worten: »Ich danke dir, daß du uns so gut abgesichert hast und daß ich sorgenfrei leben kann.«

Sie wandte sich um und ging langsam den Hauptweg zurück.

Wie stets fühlte sie sich gut, wenn sie Gerald besucht und ihre Gedanken geordnet hatte. Es war fast wie früher, wenn sie an den Samstagabenden die Wochenbilanz zogen: Was war? Was wird? Was ist zu tun? – eine Angewohnheit, die sich bewährt hatte und auf die sie nicht verzichten wollte.

Als Konstanze wenig später das Gartentörchen aufstieß, stolperte sie über einen Blumenstrauß, den jemand an die innere Türklinke gehängt hatte und der bei ihrem Eintritt zu Boden gefallen war.

Ein wenig erstaunt hob Konstanze das Gebinde auf: Blumenhaus Müller, Fleurop.

Noch im Gehen las sie die Karte: Warum bis zum Valentinstag warten? Hier schon einmal ein paar blumige Vorboten. Christian.

Die Vorboten waren sieben rosafarbene Nelken mit ein bißchen Grün dazwischen. Weder die Blumen noch das Grün wirkten besonders frisch. Sträuße dieser Art beleidigten Konstanzes Sinn für Ästhetik. Auch hatte sie Nelken nie leiden können. Beherzt kürzte sie die Stengel um zwei Drittel und steckte die Blüten in das Tannengesteck, das auf dem Dielentischchen stand.

Ein wenig unmutig betrat sie das Wohnzimmer und zog die Vorhänge zu. Sie würde sich bei Christian mit einigen kühlen Worten bedanken. Christian Lennert war die Frau durch die Binsen gegangen und er suchte eine neue. Aber sie suchte keinen neuen Mann, und außerdem bereiteten ihr Verhältnisse wie dieses tiefstes Unbehagen. Das Ganze hatte etwas Abgegriffenes: Secondhand. Es war wichtig, dies gleich zu Beginn und ganz eindeutig klarzustellen.

Sie legte ein paar Holzscheite auf den Kaminrost und streckte sich wohlig auf dem Sofa aus. Dann griff sie nach der Weihnachtspost, um sie endlich in Ruhe zu lesen. Eine Karte von Peter, Geralds Bruder, der sie, verbunden mit weihnachtlichen Grüßen, zu einem Besuch einlud: Hetti und ich würden uns freuen...

Ein paar Grüße von Babelsburger Familien.

Dann die vorgedruckten Karten der Herren Weinhändler, Öllieferant und Feinkost: Wir danken für das erwiesene Vertrauen...

Und ein Brief: Hanna Vonstein, Marktgasse 14, Marbach.

Verblüfft starrte Konstanze auf den Absender.

Hanna Vonstein, eine Bad Babelsburger Professorengattin, hatte vor einigen Jahren für einen Skandal gesorgt, etwas sehr Seltenes im skandalarmen Bad Babelsburg.

Gerald und sie waren mit den Vonsteins locker befreundet gewesen: Man lud sich alle Jahre einmal gegenseitig zum Essen ein.

Die Herren hatten die Unterhaltung allein bestritten, und Hanna Vonstein war nervös wie jemand, der seiner Aufgabe nicht recht gewachsen ist, zwischen Küche und Salon hin und her gelaufen. Mit Schaudern erinnerte sich Konstanze an die fischfarbenen Seidenblusen, die Hanna Vonstein zu diesen Anlässen trug, und an die blauroten Flecken in ihrem Gesicht.

Die eigentliche Hausherrin war ihre Schwiegermutter Fita gewesen, eine geistreiche Dame, über deren Witz sich Konstanze immer amüsiert hatte. Ihr war es zuweilen sogar gelungen, den Selbstdarstellungstrieb der Herren zu unterbrechen, indem sie sich unvermutet ins Gespräch mischte, ihre hellen Augen auf Gerald richtete und zum Beispiel sagte: »Sagen Sie, Doktor, was verdient man in Ihrer Branche eigentlich?«

Konstanze hatte sich mit der alten Dame gut verstanden, wogegen ihr Hanna Vonstein mit ihrem hektischen Hin und Herrennen entsetzlich auf die Nerven gefallen war. Wie brachte diese Frau es fertig, mit soviel Aufwand so wenig zustande zu bringen?

Ein Mann wie Arthur Vonstein, darüber war Babelsburg sich einig, hätte so ein Gänschen niemals heiraten dürfen: eine Krankenschwester aus einfachsten Verhältnissen...

Dank ihrer Heirat war sie Herrin über das stattlichste Haus der Stadt geworden, eine Jugendstilvilla mit Erkern, Türmchen und Freitreppe. Aber das Innere des Hauses war muffig und schlecht gepflegt, schmuddelig und abgenutzt.

Das prachtvolle Haus war einfach in die falschen Hände geraten, und Konstanze dachte zuweilen wehmütig, was sie selbst daraus gemacht hätte. Sie hatte das elterliche Antiquitätengeschäft nach der Heirat aufgegeben und statt dessen eine Karriere als Gastgeberin angestrebt. Gerald war auf ihre diesbezüglichen Fähigkeiten immer sehr stolz gewesen.

Wie gut hätten sie beide sich auf der Vonsteinschen Freitreppe gemacht, Gäste empfangend...

Dann war eines Tages das Gerücht aufgetaucht, daß Professor Vonstein seit Jahren eine sehr viel jüngere Geliebte habe und von Hanna Vonstein kurzerhand gezwungen worden sei, diese Frau zu heiraten.

Wohl oder übel hatte er in die Scheidung einwilligen müssen, und Hanna war in die komfortable Eigentumswohnung der Geliebten gezogen. Angeblich hatte sie vor ihrem Auszug das Innere der Villa durch unsinnige Umbauten total verschandelt, um der Nachfolgerin »das Feld zu bestellen«. Auch von einem Schlafzimmer wurde gemunkelt, das die alte Ehefrau der neuen »spendiert« hatte: ein Schlafzimmer aus schwarzpoliertem Ebenholz und mit einer grünlich beleuchteten Vitrine bestückt, die wie ein Schneewittchensarg aussah.

Das alles gab natürlich Anlaß zu allerlei Spekulation.

Niemand konnte sich einen so raffinierten Deal von der schlichten Frau Professor vorstellen. Wie sollte eine Frau, die nicht einmal die Gemüseschüssel herumreichen konnte, ohne vor Aufregung zitternde Hände zu bekommen, zu all diesen Taten fähig sein und einen Mann wie Arthur Vonstein zu einer Heirat zwingen? Und wie war die Frau beschaffen, die sich ihrerseits solcherart verkuppeln ließ?

Die Babelsburger Gesellschaft gierte danach, eingeladen zu werden und alles in Augenschein zu nehmen. Das hätte Gesprächsstoff für mindestens drei Jahre gegeben, aber nichts geschah.

Man entschuldigte sich mit dringenden Renovierungsarbeiten und stellte ein großes Fest in Aussicht, wenn diese abgeschlossen seien.

Dabei war es geblieben. Die Babelsburger Gesellschaft wartete noch heute auf die Einladung, die den Reigen der Gegeneinladungen endlich in Gang setzen würde. Man war zutiefst enttäuscht. Das Haus Vonstein war nie eines der geselligsten gewesen, aber daß eine solche Totenstille einkehren würde, hatte niemand erwartet.

Natürlich war man der jungen Frau ein paarmal in der Stadt begegnet, aber sie hatte keinen Anlaß zu Spekulationen gegeben.

Ein wenig blaß und unscheinbar, das Haar –ähnlich wie Hanna – im Nacken lose zusammengehalten, schlicht gekleidet.

Das teure »Modehaus am Markt« führte die neue Frau Vonstein ebensowenig in seiner Kartei wie die alte.

Auch Konstanze hatte sie nur ein einziges Mal gesehen, als sie in Begleitung ihres Mannes durch die Fußgängerzone ging.

Arthur hatte Konstanze knapp gegrüßt und war weitergegangen, ohne ihr die neue Frau Gemahlin vorzustellen, und Konstanze hatte sich gefragt, was die junge Frau dazu bewogen haben mochte, einen soviel älteren Mann zu heiraten und gemeinsam mit einer fast neunzigjährigen Schwiegermutter ein einsames Leben in einem Gespensterhaus zu führen.

Von Hanna, die angeblich in eine Wohnung in der Marbacher City gezogen war, hatte man nie wieder etwas gehört.

Konstanze riß den Umschlag auf und nahm die Karte heraus.

Marbach, den 23.12.

Liebe Konstanze,

(Hier hob Konstanze unmutig die Brauen: Hanna und sie hatten sich niemals beim Vornamen genannt, Hanna überschritt bereits in der Anrede eine Schicklichkeitsgrenze.)

...vor zehn Jahren haben wir Ihren vierzigsten Geburtstag gefeiert, und heute habe ich das Bedürfnis, Ihnen zu Ihrem 50. zu gratulieren und Ihnen für Ihre Zukunft alles erdenklich Gute zu wünschen.

Ich feiere am Dreikönigstag mein fünfjähriges Bestehen als Single und würde Sie gerne dazu einladen. Würden Sie mir die Freude machen, zu kommen? Ich hörte, daß Sie inzwischen verwitwet sind, und es würde ein Abend, an dem wir uns einmal ganz in Ruhe miteinander unterhalten könnten, was bei früheren Einladungen ja leider niemals möglich war. Die Konversation wurde, wie Sie sich erinnern werden, stets von unseren Männern bestritten...

Konstanze steckte sich eine Zigarette in Brand und inhalierte tief. Wie kam Hanna Vonstein dazu, von »unseren Männern« zu sprechen? Ihr Mann war gestorben und hatte stets einen makellosen Ruf gehabt, Arthur Vonstein aber war ein Filou, über den sich die ganze Stadt das Maul zerriß.

...meine Jahre in Bad Babelsburg waren begleitet von herablassenden Blicken, in denen stets dieselbe Frage zu lesen war: Wie hat er dieses Gänschen nur heiraten können?

Sie, liebe Konstanze, waren die einzige, die diese Frage nicht stellte und deren Augen nicht mit schmerzlicher Wehmut durch die Räume wanderten: Was hätte ich aus diesem Hause gemacht!

Sie hatten mit dem Stachel des Neides nie zu kämpfen, und dafür habe ich Sie immer geachtet...

An dieser Stelle überfiel Konstanze das Bedürfnis, ihre Brille zu putzen. Dann las sie weiter:

Heute bewohne ich mit großer Freude die Wohnung meiner Nachfolgerin Julie Fischbach, und wenn ich an einem sonnigen Sommermorgen auf meiner kleinen Dachterrasse frühstücke, denke ich manchmal, ob Arthur den Verlust dieser entzückenden Wohnung wert gewesen ist...

Wenn ich darf, erwarte ich Sie am 6.1. gegen 16 Uhr.

Rufen Sie mich vorher kurz an?

Sehr herzlich, Ihre Hanna Vonstein.

P.S. Grüßen Sie bitte Ihre Mutter von mir. Ich hoffe, daß sie sich noch immer bester Gesundheit erfreut.

Konstanze las den Brief mit gemischten Gefühlen. Wie alle Babelsburger Damen hatte sie zu Hanna Vonstein keinen persönlichen Kontakt gehabt. In der Villa Vonstein bat man weder zum Damentee noch zum Kaffeekränzchen, kein Kaminabend ohne Herren, kein vertrauliches Telefonieren. Es wäre undenkbar gewesen, Hanna Vonstein nach einem gesellschaftlichen Ereignis anzurufen, um ein wenig mit ihr zu klatschen oder sie um ihre Meinung zu fragen. Man traute ihr keine Meinung zu, anders ausgedrückt: Sie hatte keine Meinung zu haben.

Aber warum hatte sie sich jetzt, noch dazu so unangenehm vertraulich, gemeldet?

War sie einsam und suchte Kontakt? Wollte sie zeigen, daß sie es zu etwas gebracht hatte? Aber was sollte das schon sein? Frauen, die sich in der Mitte des Lebens scheiden ließen, brachten es nur selten zu etwas, das höchste der Gefühle war ein neuer Ehemann, meist um einige Klassen schlechter, als der alte es gewesen war. Diejenigen, die allein blieben (auf der Strecke blieben – dachte Konstanze und putzte erneut ihre Brille), hatten meist Mühe, ihre Bedürftigkeit zu vertuschen. Es waren blasse Wesen, die am Rande der Gesellschaft lebten, wie vehement die Gesellschaft dies auch leugnen mochte. Alte, Arbeitslose und Geschiedene hatten nur theoretisch etwas zu melden, bis sie dann den Mut aufbrachten, die Probe aufs Exempel zu machen. Andererseits hatte ihr Hanna Vonstein persönlich nie etwas getan, und die Art und Weise, wie sie das Problem des Ehebruchs geregelt hatte, nötigte Respekt ab. Auch Gerald hatte einmal Anlaß zu Besorgnis gegeben, und Konstanze hatte weniger Mut bewiesen. Sie hatte die Zähne zusammengebissen und gehofft, daß sich die Sache von selbst lösen und nichts an die Öffentlichkeit dringen möge.

»Erst wenn man über eine Sache redet, ist sie auch geschehen.«

Der Grundsatz hatte sich bewährt. Eines Tages war der Spuk vergangen, und Gerald hatte sich nach dieser Affäre als ein umso liebevollerer Ehemann bewiesen.

Ein kleiner Schatten war allerdings zurückgeblieben, ein Alptraum, der immer wiederkehrte und in dem eine tiefschwarz verschleierte Dame am Grab auftauchte und eine Rose niederlegte.

Konstanze kehrte zu Hanna Vonstein zurück und horchte nach innen, wie immer, wenn sie in einer Angelegenheit unschlüssig war.

Hatte sie Interesse an einem näheren Kontakt? Eher nein.

Sie waren nie befreundet gewesen, warum sollten sie jetzt damit anfangen? Es würde unweigerlich zu Klatsch über Babelsburg kommen, und plötzlich hatte sie in Hanna Vonstein eine Vertraute, die sie weder gesucht noch benötigt hatte. Außerdem lag Konstanze nichts am Kontakt zu geschiedenen Frauen. Sie gehörten einer fremden Kaste an und schlugen sich mit anderen Problemen herum.

Geschiedene Frauen waren meist wirtschaftlich bedürftig, unterhielten Kontakte zu männlichen Zufallsbekanntschaften, die sie einem möglicherweise ins Haus schleppten, und sprachen von sich und den Witwen per »wir«, als ob es da eine Parallele gäbe.

Es gab keine Gemeinsamkeit, sondern einen sehr gravierenden Unterschied: Die Witwe wurde oft beneidet, die Geschiedene so gut wie nie.

Um sich die Entscheidung zu erleichtern, griff Konstanze zum Telefon und rief ihre Mutter Louise an.

»Louise mit ou« (Louise versäumte es niemals, auf diese kleine Besonderheit hinzuweisen) bewohnte trotz ihrer fünfundachtzig Jahre die große Altbauetage am Alleenring allein. Zweimal im Monat kam eine junge Frau, die ihr die schweren Arbeiten wie Fensterputzen und das Reinigen der Böden abnahm, aber alles andere meisterte Louise in eigener Regie. Den Vormittag verbrachte sie meist in Begleitung eines kleinen Federwisches, wie ihn die Kammerkätzchen in Salonstücken benützen, mit dem sie anmutig über die antiken Tischchen und die darauf zur Schau gestellten Porzellanfiguren wedelte. Meißener Porzellan war schon zu Zeiten ihres Antiquitätenhandels Louises Spezialgebiet gewesen und ihre große Liebe geblieben; sehr zum Ärger von Max, ihrem Ehemann, der all die springenden Pferde und Drachentöter zutiefst verabscheute. Aber nachdem die erste Figur, ein Adler mit furchterregenden Schwingen, erst einmal Einzug gehalten hatte, war Louise von einem Sammeltrieb befallen worden, der nicht mehr zu bremsen war.

Konstanze hatte sich als Kind vor den Figuren geängstigt, vor allem wenn sie sich nachts, fahl vom Mondlicht beleuchtet, auf sie zu stürzen schienen.

Am wohlsten hatte sie sich immer in Max' Arbeitszimmer gefühlt, in dem es schlichte Eichenmöbel, Bücherregale und keine einzige Plastik gab, aber heute war sie der Meißener Manufaktur dankbar, daß sie dem Lebensabend ihrer Mutter soviel Sinn verlieh. Konstanze war sicher, daß die zähe Louise dem Tod nur deshalb so oft ein Schnippchen geschlagen hatte, weil sie sich um ihre Lieblinge sorgte.

Zu den angenehmen Eigenschaften Louises gehörten eine gewisse Selbstgenügsamkeit (die Konstanze von ihr geerbt hatte) und ein nur wenig ausgeprägter Familiensinn. Sie gehörte nicht zu jenen Müttern, die einem einen schönen Abend verdarben, weil man sie in Gedanken mit verbitterter Miene am Telefon sitzen sah.

Auch jetzt meldete sie sich eher eilig und ein wenig erstaunt.

»Konstanze, Liebling, wir sehen uns doch morgen, ist etwas passiert?«

»Fröhliche Weihnachten«, sagte Konstanze trocken. »Hast du alles gut überstanden?«

Zu den kleinen Mutter-Tochter-Ritualen gehörte es, daß Konstanze stets so tat, als ob die Mutter noch immer voll im Leben stünde.

Louise lachte.

»Aber sicher, Kind, es war wieder sehr gemütlich. Das Weihnachtsmenü ist mir diesmal hervorragend gelungen!«

»Das gelingt dir doch immer. Was gab's denn?«

»Ente mit Honigkruste. Ein Gedicht, sage ich dir. Ein wenig zu fett vielleicht, aber eine unruhige Nacht war es allemal wert. Wie war's denn bei euch?«

»Ach, sehr gemütlich. Der Kleine wird immer goldiger.«

»Ja, in dem Alter sind sie zum Fressen«, sagte Louise, die sich kaum noch daran erinnerte, wie Till und Mathilda als Baby gewesen waren, »da kommt sicher bald das zweite.«

»Vielleicht«, sagte Konstanze eilig, denn das Thema langweilte sie. »Ich rufe dich an, weil ich deinen Rat brauche. Ich habe heute Post bekommen. Hanna Vonstein hat mich zu sich nach Marbach eingeladen. Wie findest du das?«

»Wie soll ich das finden?« fragte Louise. »Das Schicksal hat schon vorgewarnt. Am Tag vor Weihnachten habe ich nach langer Zeit Fita Vonstein getroffen. Ich habe sie ganz spontan zum Tee zwischen den Jahren eingeladen. Es ist dir doch hoffentlich recht?«

»Macht sie denn immer noch Besuche?« wunderte sich Konstanze. »In ihrem Alter...«

»Was soll denn das heißen?« fiel ihr Louise ins Wort.

»Sie ist noch keine neunzig, mir erschien sie frischer als vor zehn Jahren. Aber jetzt zu Hanna Vonsteins Einladung, also wenn ich ganz spontan etwas sagen soll: Nein!«

»Warum nicht?«

»Ach, wozu sollte es gut sein? Sie lädt dich ein, du mußt sie zurückeinladen. Ihr tratscht über Babelsburg, weil ihr kein anderes Thema habt. Du erzählst Dinge, die du eigentlich für dich behalten wolltest, und ärgerst dich später. Und dann...«

»Ja?«

»Sie wird, nach anfänglicher Dankbarkeit, neidisch werden. Und du hast plötzlich eine Feindin.«

»Wieso sollte sie neidisch werden?«

»Das werden sie alle!«

Louise hatte als Geschäftsfrau mit regem gesellschaftlichem Kontakt so ihre Erfahrungen sammeln können. Vor allem die wirtschaftliche Not der meisten Geschiedenen mißfiel ihr.

Ihre Schulfreundin Magda, die sie nach vollzogener Scheidung weiterhin eingeladen hatte, war eines Tages unangenehm aus der Rolle gefallen. Sie hatte ihre Blicke herablassend über die Meißener Kostbarkeiten schweifen lassen und unverblümt gefragt, was dieser gräßliche Kitschkram eigentlich wert sei.

»Auf jeden Fall mehr, als du in deiner Hertie-Strumpfabteilung verdienst«, hatte Louise geantwortet und war somit ihrerseits aus der Rolle gefallen. Die Babelsburger Damen hatten ihr Schauspiel gehabt, und Magda war nie wieder eingeladen worden.

»Es hat keinen Zweck«, sagte Louise abschließend. »Außerdem können wir alles, was es an Neuigkeiten gibt, morgen von Fita erfahren!«

»Ich freu mich«, sagte Konstanze.

»Ich auch«, erwiderte Louise.

4

Nur das Gift feiner und kluger Gehässigkeit weckt und belebt die zwischenmenschliche Szene.

Horst Krüger

Konstanze lief die Marmorstufen zur Haustür hinauf und klingelte. Während sie darauf wartete, daß der Summer ertönte, wanderten ihre Augen an der Hausfassade entlang. Das Haus stammte aus den Gründerjahren, zeigte jedoch eine schlichte Architektur, ohne den damals üblichen Pomp. Den einzigen Schmuck bildeten die schön geschwungenen Fenster und die zierlichen, schmiedeeisernen Balkone.

Der Vorgarten sah wie ein winziger Schloßpark aus, mit kleinen kiesbestreuten Wegen, Zwergkoniferen und einem Rondell in der Mitte. Diese Miniaturwelt hatte Konstanze schon in ihrer Kindheit gefallen: Sie war lebendig und phantasieanregend, aber, von niedrigen Buchsbaumhecken umfriedet, gleichzeitig überschaubar und geschützt.

Jedesmal wenn sie ihre Mutter besuchte, fühlte sie einen leichten Stolz, in einem der gepflegtesten und bekanntesten Babelsburger Häuser aufgewachsen zu sein.

Der Summer ertönte, und Konstanze lief die Treppe hinauf.

Wie stets erwartete Louise sie in der geöffneten Etagentür stehend. Sie hatte sich ihre gute Haltung bewahrt, eine Haltung, »die mit dem Hochrecken des Kinns beginnt« und trug eines ihrer hellschimmernden, weichfließenden Kleider. Der Hals war mit einer doppelten Perlenkette geschmückt. Louise besaß diese Ketten in allen Varianten, von kurz bis bauchnabellang.

»Ich bin ein Typ für Perlen«, hatte sie ihrem Mann Max schon vor der Hochzeit mitgeteilt, damit er nicht etwa auf die Idee käme, sie mit Edelsteinen zu beleidigen. Frauen, die sich Rubine in die Ohren steckten oder gar mit Modeschmuck behängten, fand Louise »gnadenlos geschmacklos«.

Sie hatte die Lippen mit einem perlmuttfarbenen Stift nachgezogen und lächelte.

»Komm rein, Kind.«