Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Der Kleine Buch Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

1893: Luisa und Meli wachsen zusammen in einem wohlhabenden Haushalt in Heidelberg auf. Meli ist die Tochter des Hauses und Luisa die Tochter der Näherin. Die beiden sind unzertrennlich, bis Melis Mutter, Dorothea Regens, herausfindet, dass Luisa der Bastard ihres Mannes ist und daraufhin die Näherin samt ihrer Mutter aus dem Haus jagt. Luisa und ihre Mutter finden eine Unterkunft in Mannheim, doch Hunger, Armut und Tod sind nun ihre ständigen Begleiter. Luisas Mutter überlebt das Elend nicht. Als Luisa eine Anstellung im Varieté findet, scheinen ihre Probleme endlich gelöst zu sein. Luisa entwickelt sich zu einer großartigen und leidenschaftlichen Tänzerin, doch die Vergangenheit lässt sie nicht los… 2006: Paul, ein junger, aufstrebender Reporter mit einer Schwäche für schöne Frauen, wird nach Bergstett, einem kleinen Ort in der Nähe von Heidelberg, versetzt, um über die Ermordung einer gewissen Luisa Bergmann zu recherchieren. An dem Fall scheint nichts Ungewöhnliches. Luisa Bergmann wurde in Notwehr getötet. Doch nach und nach stößt Paul auf immer mehr Ungereimtheiten und lang verborgene Geheimnisse. Und was er zuvor als langweiligen Fall abgetan hatte, entwickelt sich plötzlich zu einer spannenden Verstrickung.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 619

Veröffentlichungsjahr: 2020

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Das Buch

1893 Luisa und Meli wachsen zusammen in einem wohlhabenden Haushalt in Heidelberg auf. Meli ist die Tochter des Hauses und Luisa die Tochter der Näherin. Die beiden sind unzertrennlich, bis Melis Mutter, Dorothea Regens, herausfindet, dass Luisa der Bastard ihres Mannes ist und daraufhin die Näherin samt ihrer Mutter aus dem Haus jagt.

Luisa und ihre Mutter finden eine Unterkunft in Mannheim. Hunger, Armut und Tod sind nun ihre ständigen Begleiter. Luisas Mutter überlebt das Elend nicht. Als Luisa eine Anstellung im Varieté findet, scheinen ihre Probleme endlich gelöst zu sein. Sie entwickelt sich zu einer großartigen und leidenschaftlichen Tänzerin, doch die Vergangenheit lässt sie nicht los…

2006 Paul, ein junger, aufstrebender Reporter mit einer Schwäche für schöne Frauen, wird nach Bergstett, einem kleinen Ort in der Nähe von Heidelberg, versetzt, um über die Ermordung einer gewissen Luisa Bergmann zu recherchieren. An dem Fall scheint nichts Ungewöhnliches. Luisa Bergmann wurde in Notwehr getötet. Doch nach und nach stößt Paul auf immer mehr Ungereimtheiten und lang verborgene Geheimnisse. Und was er zuvor als langweiligen Fall abgetan hatte, entwickelt sich zu einer spannenden Verstrickung.

Die Autorin

Stephanie Langenberg (*1983) studierte Jura in Tübingen und Thessaloniki mit Schwerpunkt in Rechtsgeschichte. Sie arbeitet als Juristin in Berlin, wo sie mit ihrer Familie lebt. Ihr Roman Varieté ist ihr erstes Buch.

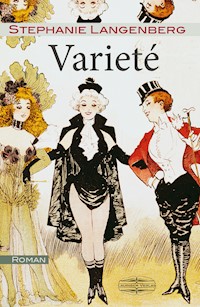

STEPHANIE LANGENBERG

Varieté

ROMAN

Die deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in derDeutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet unter www.dnb.de abrufbar.

© 2020 Lauinger | Der Kleine Buch Verlag, Karlsruhe

Projektmanagement, Umschlaggestaltung, Satz & Layout: Sonia Lauinger

Lektorat / Korrektorat: Mara Wolf, Hannah Kesenheimer, Claudia Düppe,

Annika Cramer, Miriam Bengert

Umschlagabbildung / Innenabbildung: AKG638706 / akg-images /

Scala-Progamm 1898 / Litho. A. Guillaume

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt.Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes (auch Fotokopien, Mikroverfilmung und Übersetzung) ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Dies gilt auch ausdrücklich für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen jeder Art und von jedem Betreiber.

ISBN: 978-3-7650-9144-5

Dieser Titel erscheint auch als E-Book:

ISBN: 978-3-7650-9145-2

www.lauinger-verlag.de

www.derkleinebuchverlag.de

www.facebook.com/DerKleineBuchVerlag

Für Charlotte

Inhalt

№ 1 Hamburg 2006

№ 2 Bergstett 2006

№ 3 Bergstett 2006

№ 4 Heidelberg 1893

№ 5 Bergstett 2006

№ 6 Heidelberg 1895

№ 7 Heidelberg 1895

№ 8 Bergstett 2006

№ 9 Mannheim 1899

№ 10 Heidelberg 1899

№ 11 Mannheim 1900

№ 12 Bergstett 2006

№ 13 Mannheim 1902

№ 14 Bergstett 1902

№ 15 Mannheim 1902

№ 16 Bergstett 2006

№ 17 Mannheim 1905

№ 18 Heidelberg 1906

№ 19 Heidelberg 2006

№ 20 Mannheim 1906

№ 21 Bergstett 2006

№ 22 Bergstett 1907

№ 23 Heidelberg 2006

№ 24 Frankfurt 1910

№ 25 Bergstett 1923

№ 26 Heidelberg 2006

№ 27 Hamburg 1924

№ 28 Heidelberg 2006

№ 29 Bergstett 1948

№ 30 Heidelberg 2006

№ 31 Hamburg 2007

Danksagung

№1Hamburg 2006

Paul blinzelte. Sonnenlicht blendete ihn, er hatte vergessen, den Rollladen herunterzulassen. So drang die Sonne nun ungehemmt in den Raum und erinnerte ihn daran, dass er aufstehen musste. Er wollte nicht. Kopfschmerzen plagten ihn und die Helligkeit des Morgens brachte ihm die Ereignisse der letzten Nacht zurück. Paul blinzelte noch einmal und drehte den Kopf gerade so weit, dass seine Augen die Silhouette der jungen Dame neben ihm erfassten. Sie war hübsch und hatte wirklich ausgesprochen schöne Brüste. Ihr Haar floss in braunen Wellen über ihre Schultern, eine einzelne Strähne hing ihr ins Gesicht. Sie hatte eine Stupsnase, die von der Sonne leicht gebräunt war, ebenso wie ihr Dekolleté.

Er schloss die Augen und versuchte, sich an einzelne Szenen des gestrigen Abends zu erinnern. Das Feuerwerk, das in diesem Moment in seinem Kopf einsetzte, war nicht unbedingt hilfreich. Vielleicht hatte er doch ein bisschen zu viel getrunken.

Langsam machte er die Augen wieder auf, er fühlte sich beobachtet. Die Frau hatte sich zur Seite gedreht und sich mit einem Ellbogen abgestützt. Sie schaute ihn an, lächelte leicht und seufzte: »Es ist schön, neben dir aufzuwachen.«

Für ihn klang es wie eine Frage. Kaffee, dachte er. Er wollte nicht reden und sah dazu auch keinerlei Veranlassung. Vorsichtig setzte er sich auf und sah sich in seinem eigenen Schlafzimmer um.

Die Sonne beschien erbarmungslos das Schlachtfeld ihrer nächtlichen Hemmungslosigkeit. Überall lagen Klamotten, die sie sich am vergangenen Abend heruntergerissen hatten. Auf einmal schien ihn das Weiß der Kissen zu erschlagen. »Ich mach Kaffee«, sagte er und schwang sich aus dem Bett. Seine Füße berührten den Boden, der eine angenehme Kühle ausstrahlte und auch seinen Kopf beruhigte. Das Feuerwerk ließ nach. Er ging um das Bett herum und betätigte einen Schalter an der Wand. Ein leises Summen setzte ein, und mit den herabfallenden Jalousien senkte sich eine sanfte Kühle und angenehme Dunkelheit über den Raum, die die Tatsache, dass er einen Kater und eine Frau in seinem Bett hatte, in angenehm weite Ferne rücken ließ. Er betätigte den Schalter abermals. Das Summen verstummte, die Jalousien bedeckten das Fenster bis auf einen schmalen Spalt nun vollständig. Hinter sich hörte er ein Rascheln. Sie hatte sich im Bett umgedreht und blickte ihn an. Er brauchte ihrem Blick nicht auszuweichen, die dämmrige Dunkelheit schaffte die nötige Distanz zu ihr.

»Arschloch!«

Langsam sammelte er seine Sachen vom Boden auf und zog sich an. Weniger nackte Haut, die ihm noch mehr Distanz verschaffte. Er wusste nicht, was er darauf sagen sollte. Sie wirkte verletzt, kurz schluckte er sein schlechtes Gewissen hinunter. Die Art, wie sie ihre Haare zurückwarf, wenn sie sich trafen und wie sie sich brüsk abwandte, wenn er mit anderen Frauen sprach, hatte es ihm verraten. Doch der Drang, sie zu besitzen, war stärker gewesen als sein Gewissen.

Seine Wohnung hatte die Wärme der ersten Sonnenstunden aufgesogen, und nun merkte Paul, wie sich ein leichter Schweißfilm in seinem Nacken bildete. Er atmete ein. Die schwere Luft mit den Gerüchen der vergangenen Nacht drang in seine Lungen.

Fast war er froh um den Auftrag, den er bekommen hatte. Dieser gab ihm die Gelegenheit, Abstand und Zeit zwischen sich und sein Leben zu bringen und die Frauen vergessen zu lassen, dass es ihn gab.

Ihre Blicke waren fest auf ihn geheftet, so wie gestern. Irgendwann hatte er ihnen nicht mehr ausweichen können, und ihre Augen unter den schwarzen Wimpern hatten ihn wahnsinnig gemacht. Aber jetzt war nicht gestern und nun, wo sie in seinem Bett lag und er sie durch die dämmrige Dunkelheit betrachtete, gehörte sie einfach zu den anderen Frauen, die in seinem Bett aufgewacht waren und deren Augen er abends zuvor nicht hatte widerstehen können.

In der offenen Küche, die durch eine schmale Zeile von dem übrigen Raum getrennt war, setzte er Kaffee auf.

Seine Wohnung bestand aus einem einzigen großen Raum. Im hinteren Teil befand sich sein Schlafbereich mit Bett und Kleiderschrank, den er mit einer Büchertrennwand von seinem Wohnbereich abgegrenzt hatte. Dieser war schlicht gehalten, ebenso wie der Rest seines Appartements.

Der Fernseher, der fast die ganze Wand einnahm, stellte den einzigen wirklichen Luxus dar, den seine Wohnung zu bieten hatte. Alles andere hatte er nach praktischen Gesichtspunkten ausgesucht. Manche Leute dachten, seine Wohnung sei mit puristischem Schick eingerichtet. Die Wahrheit war, dass er keine Lust hatte, viel Zeit mit der Einrichtung zu verbringen.

Er wollte gerade heißes Wasser in den Kaffeefilter gießen, als sie auf ihn zukam. Sie hatte sich angezogen und sah in ihrer Kleidung vom vorigen Abend in seiner Wohnung seltsam fehl am Platz aus. Der weiße Rock, den sie trug, schmiegte sich an ihre Oberschenkel und betonte ihre Rundungen. Das schwarze Top hob sich davon ab. Schwarz und weiß, dachte er, wie mein Leben. Wortlos schob er ihr eine Tasse zu. Sie setzte sich auf einen der Barhocker und schaute ihn an. Er sah, dass sie ihre Handtasche über der Schulter trug. Ihr Mascara war verwischt, was ihr ein etwas verruchtes, aber auch trauriges Aussehen gab, so als sollte die Schwärze der Wimperntusche vom feuchten Glanz in ihren Augen ablenken. Falls sie geweint hatte, so ließ sie sich nichts anmerken, sondern hielt die Tasse in den Händen, als wäre sie ihr Rettungsring und sah sich in der Wohnung um, als sähe sie alles zum ersten Mal. Wahrscheinlich tat sie das auch, da es dunkel gewesen war, als sie sie das erste Mal betreten hatte. Er schenkte ihr Kaffee ein. Sie atmete den Geruch tief ein. »Ich habe nichts zum Frühstück da, ich kann dir nur Kaffee anbieten«, sagte er.

»Ist schon gut, Paul«, antwortete sie.

Er legte ihr seine Hand auf den Arm und sagte: »Hör zu, ich bin für eine Weile weg, aber vielleicht können wir uns danach wieder treffen.«

»Ach Paul, erzähl mir doch nicht den gleichen Blödsinn, den du deinen anderen Betthäschen erzählst.«

Abwehrend hob er die Hände. »Ich erzähle dir keine Geschichten. Meine Chefin hat mich auf eine Mission geschickt.«

»Was für eine Mission?«

»Sie schickt mich in ein Nest ans Ende der Welt, um eine uralte Geschichte zu recherchieren.«

»Worum geht es denn?«

»Um einen Todesfall. Damals wurde eine Hure von einem gut betuchten Adligen erstochen. Der Fall war schnell gelöst, es hieß, sie habe ihm und seiner Familie gedroht und so weiter. Man ist von Notwehr oder Ähnlichem ausgegangen.«

»Hört sich doch spannend an.«

»Eigentlich nicht. Ich glaube, sie will mich loswerden. Der Fall ist nicht besonders aufregend. Bei solchen Sachen wurde zu der Zeit in der Regel zugunsten des Mannes entschieden, besonders wenn dieser aus der gehobenen Gesellschaftsschicht stammte. Deshalb gibt es auch nicht viel aufzuklären. Ich denke, sie will mich ins Abseits befördern. Sie wartet darauf, dass ich es vermassele oder am besten noch von selbst kündige. Das könnte sie dann auch meinem Vater ohne Umstände erklären.«

Seinem Vater hatte er den Job zu verdanken. Paul schämte sich nicht dafür, dass er dessen Kontakte nutzte. So war die Welt nun einmal, aber seine Chefin hasste ihn dafür. »Und deshalb muss ich heute Mittag in den Zug steigen und ans Ende der Welt fahren, bis ich eine Wahnsinnsgeschichte erfunden habe oder dort unten versauert bin.«

Sie lachte, obwohl er es nicht als Witz gemeint hatte. Es lag außerhalb seines Vorstellungsvermögens, dass er aus diesem Fall etwas Großartiges herausholen konnte. Er seufzte. Er hatte sich die Landkarte angeschaut und im Internet recherchiert. Es gab dort nichts Interessantes für einen jungen Reporter mit einer Vorliebe für attraktive intelligente Frauen. Einen Moment überlegte er, ob er seinen Job nicht gleich an den Nagel hängen sollte, um sich etwas ausgiebiger mit der hübschen Dame im schwarzen Top zu beschäftigen. Dieser Gedanke hatte wohl in seinem Gesicht gestanden, denn ihr Lächeln vertiefte sich und ließ ihre entzückenden Grübchen spielen. Er löste sich von dem Gedanken und konzentrierte sich auf seinen Kaffee. Er nahm einen tiefen Schluck. Der Kaffee rann ihm heiß die Kehle herunter und sein Geschmack erinnerte ihn daran, dass er für Frauen genauso war wie dieses Getränk. Anregend und bitter. Er würde sie nach ein paar Wochen sitzen lassen. Sie wusste es, er wusste es, und dennoch würde sie sich darauf einlassen, wenn er es zuließ. Er ließ es nicht zu, und der Gedanke löste sich auf, rann mit dem Kaffee seine Kehle hinunter.

Sie hatte aufgehört zu lächeln, ihre Tasse war leer. »Ich denke, ich werde jetzt gehen«, sagte sie und zupfte an ihrer Tasche herum, wollte sie gerade ziehen, obwohl sie fest auf ihrer Schulter saß. Sie stand von dem erhöhten Hocker auf, rutschte mehr herunter als es sonst ihren grazilen Bewegungen entsprach.

»Ja«, erwiderte er, »ich bringe dich zur Tür.« Er stellte seine Tasse ab und ging die wenigen Schritte auf die Wohnungstür zu. Dann öffnete er sie und beugte sich zu ihr vor, um ihr links und rechts einen Kuss auf die Wange zu geben. Ihr Gesicht blieb reglos, er vermied es, in ihre Augen zu schauen.

»Ciao!«, sagte sie und lächelte noch einmal. Dann trat sie aus der Tür in das Treppenhaus hinein.

Er hörte das Tappen ihrer Füße auf den Treppenstufen, das mit jeder Stufe leiser und schneller wurde. Als die Haustür unten ins Schloss fiel, hallte das Echo zu ihm hinauf und er merkte, dass er die Luft angehalten hatte. Er stieß sie aus und schloss seine Wohnungstür.

Ein paar Stunden später stand er auf dem Bahnhof und wartete auf seinen Zug. Die Sonne hatte den Zenit überschritten, dennoch zeigte sie kein Erbarmen. Paul hatte seine Sonnenbrille aufgesetzt und lehnte an einem Stahlträger. Die Brille schützte seine schmerzenden Augen und hielt das Licht ab.

Das Quietschen des Zuges klang ihm grell in den Ohren, als dieser vor ihm zum Stillstand kam. Mit einem Puffen öffneten sich die Türen und Paul stieg ein.

»Willkommen im Intercity nach München Hauptbahnhof, mit Halt in Hannover Hauptbahnhof, Göttingen und Kassel-Wilhelmshöhe. Unser nächster Halt ist Hannover Hauptbahnhof«, knarrte die Durchsage. Ihm war es egal, er musste sobald nicht umsteigen. Nachdem sich das Gedränge im Zug etwas aufgelöst hatte und die meisten Fahrgäste ihre

Plätze gefunden hatten, schob auch Paul sich zu seinem Sitzplatz vor. Der Zug war leerer, als er auf dem Bahnsteig gedacht hatte. Er hob seinen Koffer auf die Gepäckablage über sich und setzte sich auf seinen Platz am Fenster.

Eine merkwürdige Gleichgültigkeit hatte ihn erfasst. Er lehnte sich zurück und sah Landschaft und Städte an sich vorbeiziehen. Sein Kopf war leer, sein Körper passte sich den gleichmäßigen Bewegungen des Zuges an. Erst jetzt merkte er, wie müde er eigentlich war. Sein Kopf sackte zur Seite und langsam dämmerte er in den Schlaf hinüber.

№2Bergstett 2006

Schließlich fuhr der Zug, in den Paul in Heidelberg umgestiegen war, an seinem Endbahnhof in Bergstett ein. Die Dämmerung hatte bereits eingesetzt. Nichts als Wald und Wiese, dachte Paul. Die Sonnenbrille hatte er irgendwann abgesetzt. Das Licht hatte seine gleißende Schärfe verloren und zeichnete die Konturen der Wiesen und Wälder weich. Paul wäre am liebsten im Zug sitzen geblieben und zurückgefahren. Er wollte weg von hier, wollte zurück in sein Appartement, in dem ein kühles Bier im Kühlschrank auf ihn wartete und er seinen Fernseher anschalten konnte. Das hier war nicht sein Leben. Es kam ihm vor, als sei er mit jemandem verwechselt worden.

Der Zug kam zum Stillstand. Paul lehnte sich einige Sekunden im Sitz zurück und schloss die Augen. Er atmete aus, dann stand er auf und holte sein Gepäck von der Ablage herunter. Der Zug leerte sich schnell, es waren kaum noch Fahrgäste darin gewesen. Der Bahnhof war sehr übersichtlich und bestand nur aus zwei Bahnsteigen und einem Bahnhofshäuschen, dessen Putz an den Ecken abblätterte. Ein schmaler Überweg führte von dem Bahnsteig, auf dem Paul stand, hinüber zum Bahnhofshäuschen. Um das Häuschen herum wand sich ein Weg, der offensichtlich in einen Bahnhofsvorplatz mündete. Seine Mitreisenden schienen zu wissen, wohin sie wollten. Paul wog seine Möglichkeiten ab, für ihn kam nur der Weg über die Gleise infrage, denn in der anderen Richtung konnte er nur ein verfallenes Gleis und Gestrüpp erkennen.

Mit einem Klicken zog er den Teleskopgriff seines Koffers hoch, überquerte die Bahngleise und ging um das Haus herum. Die Anweisungen seiner Chefin wollten ihm nicht mehr einfallen, daher wusste er nicht, wie er vom Bahnhof zu seinem Hotel gelangen sollte. Bei ihrer Ansprache, dass sie ihn für ein paar Monate versetzen wollte, hatte er nicht zugehört. Er hatte lediglich nach ihren ersten Sätzen gedacht: Das war es also. Seine Karriere würde in einem verschlafenen Nest für erholungssuchende Senioren enden. Er hatte nicht gewusst, wie er den Auftrag hätte ablehnen können, ohne das Gesicht oder seinen Job zu verlieren. Paul ging um das Bahnhofsgebäude herum und wie erwartet öffnete sich vor ihm ein Bahnhofsvorplatz. Der Platz bestand aus einem Rondell, das mit Blumen bepflanzt war. Rechts davon konnte er einige Parkplätze ausmachen. Bis auf einen Wagen war der Parkplatz leer. Irgendwo heulte ein Motor. Ein paar Meter von ihm entfernt konnte er ein Haltestellenschild für einen Bus erkennen. Vielleicht sollte er sich damit näher befassen, denn Taxis gab es offenbar keine. Allerdings hätte ihm das auch wenig genutzt, da er nicht wusste, wo er hinwollte.

Er hörte einen Knall und sah auf. Jemand war aus dem Wagen ausgestiegen und kam auf ihn zu. Einen Moment rührte er sich nicht, sondern blickte nur stur vor sich hin. Paul nahm einen unordentlichen, wippenden Pferdeschwanz wahr, aus dem sich einzelne Haarsträhnen gelöst hatten. In einem undefinierbaren, aschfarbenen Blond umspielten sie ihr Gesicht. Sie lächelte, und er blickte auf eine Reihe weißer, gerader Zähne. Sie hatte ein recht hübsches Gesicht und ein einnehmendes Lächeln. Ihre braun-grünen Augen funkelten, als sie ihm ihre Hand hinhielt.

»Herzlich willkommen in Bergstett, Herr Schmidt. Ich bin Magdalena, Ihre Gästebetreuerin, und werde Sie nun zu Ihrer Unterkunft bringen. Darf ich Ihnen Ihr Gepäck abnehmen?«

Er entrang sich ein Lächeln und sagte: »Danke, das geht schon.«

Zusammen gingen sie zum Wagen. Paul konnte sehen, dass hinter dem Bahnhof der Ort begann. Eine Straße führte vom Bahnhof weg und an ein paar Häusern vorbei. Hinter den Häusern erhoben sich sanft ein paar Hügel. Es sah friedlich aus.

Magdalena öffnete den Kofferraum des Wagens und er hob seinen Koffer hinein. Die Klappe knallte zu und sie ging um den Wagen herum, um ihm die hintere Tür auf der Fahrerseite aufzuhalten. Paul lächelte ihr zu und stieg ein. Als er sich gerade anschnallen wollte, registrierte er, dass noch jemand in dem Wagen saß, und zwar am Lenkrad. Von hinten konnte er eine Baseball-Kappe sehen. Über der Schlaufe quoll ein Zopf hervor. Sie drehte sich nicht um, sondern schien nur darauf zu warten, dass sie endlich losfahren konnten.

Seine charmante Gästebetreuerin machte es sich derweil auf dem Beifahrersitz bequem. Sie wandte den Kopf zu ihm um und lächelte noch einmal. »Wir können dann!«, sagte sie weniger freundlich zu der anderen Frau.

Die Frau am Steuer startete den Wagen, setzte zurück und fuhr dann auf die Straße, die in den Ort hineinführte. Auf dem Beifahrersitz wandte Magdalena sich abermals zu ihm um: »Es stimmt schon, Bergstett liegt etwas außerhalb. Aber wenn Sie gut zu Fuß sind, erreichen Sie den Ort in fünfzehn bis zwanzig Minuten. Ich hoffe, dass das Ihrer Arbeit nicht schaden wird.« Ein fragender Tonfall schwang in ihrer Stimme mit.

Sei nicht so misstrauisch, sagte er sich. Seine Chefin hatte ihn eindringlich gewarnt, mit niemandem über seine wahren Absichten zu sprechen. Offiziell interessierte er sich für den Ort, insbesondere für den sich entwickelnden Tourismus. Dazu gehörten dann natürlich geschichtliche Hintergründe, schließlich verlieh die Historie einem Ort das entsprechende Lokalkolorit.

Er wusste nicht, warum er seine tatsächlichen Beweggründe so unter Verschluss halten sollte. Im Endeffekt war es ihm gleich, so oder so saß er in Bergstett die nächste Zeit fest. Obwohl es ihm, als er auf die aschblonden Haare vorne auf dem Beifahrersitz schaute, gar nicht mehr so schlimm vorkam.

Sie bogen nun rechts ab auf eine Straße, die, wie sich nach wenigen Metern herausstellte, aus dem Ort herausführte. Magdalena erzählte derweil von dem Ort und wies ihn auf die eine oder andere Besonderheit hin. Paul lächelte, ihr Geplauder plätscherte an seinen Ohren vorbei und verschaffte ihm ein wohltuendes Gefühl der Schwerelosigkeit. Obwohl er im Zug geschlafen hatte, musste er ein Gähnen unterdrücken. Die letzte Nacht, die Reise und die Hitze hatten ihn aufgerieben. Er hätte in diesem Moment auf der Stelle einschlafen können. Um nicht wegzudämmern, ließ er den Blick schweifen. An dem Rücken der Frau vor ihm blieb er hängen. Sie hielt die Augen stur geradeaus gerichtet, ihr Rücken war durchgedrückt und schien angespannt zu sein. Eine Fahranfängerin, dachte er amüsiert.

Auf dem Beifahrersitz hatte Magdalena aufgehört zu reden, vielleicht hatte sie gemerkt, dass er nicht richtig zugehört hatte. Er sah aus dem Augenwinkel, wie sie ihren Kopf in seine Richtung drehte und ihn prüfend musterte. Ihr Lächeln war verschwunden. Als sie bemerkte, dass sie beobachtet wurde, wandte sie den Blick ab. Die Straße führte auf ein breites Tor zu, das aussah, als stamme es aus vergangenen Jahrhunderten. Dahinter konnte Paul ein Gehöft erkennen.

»Wir sind gleich da. Das hier ist Gut Bergstett«, erklärte Magdalena. In ihrer Stimme schwang Besitzerstolz mit, und er fragte sich, in welcher Beziehung sie zu diesem Gutshof stand. Sie fuhren durch das Tor hindurch und vor ihm breitete sich Gut Bergstett aus. Es bestand aus einem Hauptgebäude mit einem Flügel auf der rechten Seite und war dreistöckig gebaut. Das Gebäude war ockerfarben und die Dächer wurden von schwarzem Schiefer bedeckt. Auf den zweiten Blick hatte es den Anschein, als ob auf der linken Seite einmal ein zweiter Flügel gestanden hätte. Ein paar Mauerreste, von denen der Putz fast vollständig abgeblättert war, waren hier und da noch zu sehen. Andere Steine waren schwarz verfärbt und bildeten zusammen mit dem bröckelnden Putz eine traurige Erinnerung an bessere Zeiten. Hinter dem Tor verlief ein gepflasterter Weg, der um eine Koppel in der Mitte herumführte. Rechts neben dem Tor erstreckte sich ein langgezogenes Gebäude, das wie ein Pferdestall anmutete.

Der Wagen kam vor dem Seitenflügel zum Stehen. Magdalena stieg aus und öffnete ihm, wie bereits am Bahnhof, die Tür. »So, wenn Sie bitte aussteigen und mir folgen möchten.« Sie wies mit ihrem schlanken Arm auf eine weiße, geschwungene Tür im Seitenflügel. Hotel Gut Bergstett war dort in vergoldeten Lettern zu lesen. Die Fahrerin hatte den Motor abgestellt und war ebenfalls ausgestiegen, um den Kofferraum zu öffnen und seinen Koffer herauszuheben. Bevor er ihr zu Hilfe kommen konnte, hatte sie diesen, trotz ihrer schmalen Figur, bereits auf den Boden gestellt.

»Bitte sehr!«, sagte sie und drückte den Griff in seine Hand.

Bei näherem Hinsehen stellte er fest, dass sie älter aussah, als er es während der Fahrt vermutet hatte. Doch keine Fahranfängerin, dachte er, nur ein mürrisches Mädchen. Ihr Gesicht wurde von dem Baseball-Cap halb verdeckt, aber er machte sich nicht die Mühe, auch noch die andere Hälfte zu sehen, sondern wandte sich wieder der charmanten Magdalena zu. Sie führte ihn zum Hoteleingang und öffnete ihm die Tür.

»Ihre Begleiterin ist ja nicht sonderlich gesprächig«, sagte Paul.

Magdalena lächelte, aber es wirkte angestrengt, als sie sagte: »Nein, nicht immer.« Sie schien kurz zu überlegen, ob sie noch etwas hinzufügen sollte, ließ es dann aber bleiben.

Magdalena führte ihn durch die Tür und in die Lobby hinein. Sie suchte einige Unterlagen zusammen und legte sie vor ihn hin.

»So, Herr Schmidt, wenn Sie hier und hier einmal unterschreiben möchten. Ich habe Ihnen noch einiges zusammengestellt, Informationen über das Hotel und den Ort. Ihr Zimmer befindet sich im zweiten Stock mit Blick auf den Hof. Links«, sie deutete auf eine weiße Flügeltür, »befindet sich unser Frühstücksraum. Frühstück wird von sieben Uhr dreißig bis zehn Uhr serviert. Wenn Sie noch Fragen haben, können Sie sich jederzeit an mich wenden. Ich biete Ihnen gerne eine Hausführung an, melden Sie sich einfach an der Rezeption.«

Das klang vielversprechend in Pauls Ohren. Er nahm seinen Zimmerschlüssel von Magdalena entgegen und machte sich auf den Weg zu seinem Zimmer im zweiten Stock. Mittlerweile war die Sonne untergegangen, und die Dunkelheit hatte die Welt zurückerobert. Er betrat sein Zimmer und machte Licht. Der Raum war geräumig, bestand aus einem Schrank und einem Kingsize-Bett. Nicht schlecht, dachte Paul. Mit einem Seufzen streckte er sich auf seinem Bett aus und fiel augenblicklich in einen tiefen, traumlosen Schlaf.

Paul schreckte aus dem Schlaf hoch, ihn umfing tiefste Schwärze. Im ersten Moment hatte er das Gefühl, nicht mehr atmen zu können. Er war verwirrt und wusste nicht, wo er war. Dann fiel es ihm wieder ein und er ließ sich stöhnend auf sein Bett zurückfallen.

Paul merkte, dass er geschwitzt hatte. Seine Klamotten rochen zusätzlich zu dem Dunst nach Bahn und Schuldgefühlen säuerlich. Ich muss hier raus, dachte er. Ohne das Licht einzuschalten, tastete er sich zur Tür und in den Flur hinein. Dort brannte ein Notlämpchen. Im Dunkeln ging er die Treppe hinunter. Als er aus dem Gebäude heraus auf den freien Platz trat, fiel ihm eine Last von den Schultern. So müde wie er vorhin gewesen war, so hellwach war er jetzt. Er nahm die vollkommene Stille in sich auf und schloss kurz die Augen. Im nahegelegenen Wald schrie ein Käuzchen. Paul beschloss, ein paar Schritte Richtung Pferdestall zu gehen. Dann unterbrach ein weiteres Geräusch die Stille. Paul erstarrte, zuerst dachte er, er hätte sich geirrt. Das Geräusch passte nicht in die nächtliche Ruhe. Eine menschliche Stimme. Er lauschte und verstand die Worte zunächst nicht, doch nach und nach fügten sie sich zu einem Ganzen zusammen. Ein altes Kinderlied, erkannte er.

»Ein Männlein steht im Walde ganz still und stumm.

Es hat von lauter Purpur ein Mäntlein um.

Sag, wer mag das Männlein sein,

das da steht im Wald allein,

mit dem purpurroten Mäntelein.«

Paul lauschte erneut. Jetzt war es totenstill. Er erschauerte, und obwohl er eigentlich nicht ängstlich war, rannte er zurück zum Eingang. Erst als er die Hoteltür hinter sich geschlossen hatte, wagte er, wieder Luft zu holen.

Paul erwachte am nächsten Morgen, die Sonne schien hell und blendend in sein Zimmer. Das Fenster stand auf Kipp und ließ durch den schmalen Spalt genug Luft herein, um erahnen zu können, dass ein weiterer heißer Tag bevorstand. Es kam ihm vor, als müsste es bereits Mittag sein. Er tastete nach seiner Armbanduhr auf dem Nachtschrank und sah erstaunt, dass es erst neun Uhr am Morgen war. Vage erinnerte er sich an seinen nächtlichen Ausflug. Oder war doch alles nur ein Traum gewesen? Trotzdem beschloss er, sich heute zwischendurch einmal den Pferdestall anzusehen. Dort hatte die Stimme gesungen, selbst wenn er es nur geträumt hatte.

Er stellte sich unter die Dusche, und mit dem heißen Wasser rannen das alte Lied und sein Unmut der letzten Tage in den Abfluss hinein. Als er fertig war, ging er hinunter zum Frühstücksraum. An der Rezeption stand Magdalena und lächelte ihn an. Seine dunklen Haare waren noch feucht von der Dusche und hingen ihm unordentlich in die Stirn. Er wusste, dass die meisten Frauen ihn unwiderstehlich fanden. Allerdings war er sich auch sicher, dass Magdalena allen männlichen Gästen auf diese Weise zulächelte. Etwas regte sich in ihm. Es roch nach einer Herausforderung. Irgendwo in seinem Hinterkopf meldete sich eine Stimme, die ihn daran erinnerte, dass er zum Arbeiten hier war. Vielleicht mache ich mir einfach ein paar schöne Tage und kündige dann, dachte Paul.

»Guten Morgen, haben Sie gut geschlafen?«, begrüßte Magdalena ihn. »Danke, es war alles in Ordnung«, sagte Paul und lächelte unverbindlich.

»Ich bin auf dem Weg zum Frühstück.«

Magdalena wies nach rechts auf eine weiße Tür und sagte: »Einmal durch diese Tür hindurch.«

Paul nickte ihr zu und betrat den Frühstücksraum. Er war hell und lichtdurchflutet und voller, als Paul es erwartet hatte. Tatsächlich bestanden die Gäste nicht nur aus Senioren, sondern es war eine bunte Mischung. Auch einige Familien mit kleinen Kindern waren da. Vielleicht kam daher das Kinderlied, dachte er. Von einem Kellner wurde er zu seinem Tisch geführt. Er bestellte Kaffee und breitete dann seine Broschüren über Bergstett und das Gut vor sich aus. Er blätterte darin herum und stieß schnell auf die ersten Informationen.

Gut Bergstett wurde 1550 von Graf Friedrich Carl von Häberlein errichtet und war seitdem Stammsitz der Familie von Häberlein.

Er übersprang ein paar Abschnitte und las weiter, als es um die jüngere Geschichte ging.

Traurige Berühmtheit erlangte Gut Bergstett im Jahr 1924, als die Familie in einen Mordprozess verwickelt wurde. Der ansonsten für seinen soliden Lebensstil bekannte Carl Ludwig Graf von Häberlein erstach am Abend des 25.09.1924 die damals neununddreißigjährige Luisa Bergmann. Diese soll eine Tänzerin und Kurtisane gewesen sein. Nach Angaben von Matilda Gräfin von Häberlein, geborene Regens, soll Luisa in das Haus der von Häberleins eingedrungen sein und Carl gedroht haben, ein Verhältnis zu ihm aufzudecken. Als Carl sich weigerte, Luisas Geldforderungen nachzukommen, kam es zu Handgreiflichkeiten, welche durch den Einsatz eines Brieföffners zu Luisas Tod führten. Carl von Häberlein wurde freigesprochen, sehr zur Freude der Gemeinde, bei der die von Häberleins sehr beliebt waren.

Ob es tatsächlich ein Verhältnis zwischen Luisa und Carl gegeben hatte oder ob es sich um eine Drohung ohne Hintergrund handelte, ist bis heute ungeklärt.

Carl von Häberlein und Matilda Regens, Tochter eines wohlhabenden Unternehmers aus Heidelberg, hatten 1909 geheiratet. Die Familie von Häberlein war zum Zeitpunkt der Hochzeit finanziell abgebrannt und Gut Bergstett renovierungsbedürftig. Die Mitgift ermöglichte eine Sanierung des Gutes und führte es zu neuer Blüte. Auch wenn es sich am Anfang um eine Zweckehe gehandelt haben soll, entwickelte sich eine glückliche Ehe, die 1910 mit einer Tochter, Miriam von Häberlein, gekrönt wurde. 1932 ehelichte Miriam einen jüdischen Arzt und wanderte mit diesem nach Amerika aus. Ihre Mutter Matilda starb fünf Jahre später, Vater Carl kam 1948 bei dem Brand des linken Seitenflügels ums Leben.

Aha, dachte Paul, der sich an seinen gestrigen Eindruck vom Gut erinnerte, tatsächlich ein Brand.

Die Brandursache wurde nie geklärt, man ging von Brandstiftung aus. Alleinerbin war Miriam von Häberlein. Sie verkaufte das gesamte Anwesen 1952 und blieb in Amerika.

Paul blätterte noch ein paar von den anderen Broschüren und den Informationsblättchen durch, die Magdalena ihm gegeben hatte. Es stand mehr oder weniger in allen das Gleiche: Anklage wegen Mordes, Erpressung durch Luisa und Freispruch des Grafen.

Er trank seinen Kaffee aus, machte sich auf den Weg zur Rezeption und ließ sich von Magdalena den Weg ins Dorf erklären.

»Wissen Sie, was es mit dem linken Seitenflügel auf sich hat?« Er versuchte, nicht zu neugierig zu klingen und hob erklärend seine Broschüren.

»Ich habe etwas darüber gelesen, es wird Brandstiftung vermutet.«

»Oh«, sagte Magdalena, »das wurde nie vollständig geklärt. Mit der heutigen Technik hätte man die Ursache sicherlich schnell festgestellt, aber damals war man noch nicht so weit.« Sie legte eine kurze Pause ein. »Der Flügel hatte in einem der unteren Räume Feuer gefangen. In einem davon soll sich Carl von Häberlein aufgehalten haben. Es wird Brandstiftung vermutet, weil man sich nicht erklären konnte, wie das Feuer ausgebrochen sein könnte. Ein Kurzschluss wurde ausgeschlossen.«

Paul erinnerte sich an das, was er zuvor gelesen hatte. Die Tochter Miriam war die Alleinerbin gewesen, vielleicht hatte sie etwas mit dem Brand zu tun. Sie könnte Geld gebraucht haben. Es war nur eine aus der Luft gegriffene Vermutung, aber er wusste nicht, was er sonst hätte sagen können. »Könnte es Miriam von Häberlein gewesen sein?«, fragte Paul in einem scherzhaften Ton.

In Magdalenas Mundwinkel zuckte es, nur ganz kurz, aber er hatte es eindeutig gesehen. Dann war es vorbei und sie lachte leicht. »Miriam von Häberlein ist schon viel früher nach Amerika ausgewandert. Meines Wissens ist sie nicht wieder nach Deutschland zurückgekehrt. Kein Wunder, wenn man die Zeit bedenkt«, fügte sie hinzu. »Nein, es gab zwei Theorien. Die einen meinten, Carl müsse sich irgendwo Feinde gemacht haben.« Sie überlegte kurz. »Allerdings lebte Carl zu dem Zeitpunkt zurückgezogen und manche sagten, er sei nicht mehr ganz richtig im Kopf gewesen. Eigentlich hatte niemand einen Grund, dem älteren Herrn etwas zu tun. Er hat wahrscheinlich den Tod seiner Frau nie verkraftet.« Sie schüttelte sich leicht, als sei ihr der Gedanke an Tod und senile alte Männer nicht geheuer.

»Und was war die zweite Theorie?«, hakte Paul nach. Magdalena blickte ihn ernst an und beugte sich leicht vor, als wolle sie nicht, dass jemand anderes mithörte. Ein Geruch nach Vanille und Honig stieg in seine Nase und Paul musste alle seine Kräfte zusammennehmen, um sich nicht ablenken zu lassen.

»Die Leute damals haben gesagt«, ihre Stimme war kaum mehr als ein Flüstern, »Luisa sei wiedergekommen und habe den Flügel in Brand gesetzt.«

Paul hatte einen Moment die Luft angehalten und eine großartige Enthüllung erwartet. Jetzt aber lachte er los.

»Hören Sie auf zu lachen!«, fuhr Magdalena ihn an, »Manche Leute glauben immer noch daran.«

»Wie sollte Luisa denn den Flügel in Brand gesetzt haben? Sie war doch schon mehr als zwanzig Jahre tot.«

Magdalena blickte ihn ernst an. »Als Geist«, flüsterte sie schließlich.

Prima, dachte Paul, das wird bei der Zeitung sicherlich großen Anklang finden. Ein Geist, der ein Haus anzündet.

»Die Leute glaubten, sie sei als Geist zurückgekommen, um Rache zu nehmen an ihrem Mörder. Sie wurde in dem abgebrannten Flügel getötet«, sagte sie.

»Und wer hat sich das ausgedacht? Wie kommen die Leute bloß auf so etwas?« Paul war Aberglaube fremd, er glaubte nicht an Auferstehungen. Auch bei Jesus dachte er, dass sich jemand einen Riesenspaß mit dessen Rückkehr aus dem Jenseits erlaubt hatte. Es gab keine Geister, Wunder und Hexen. Einen Moment erinnerte er sich an die nächtliche Stimme.

»Die Hausangestellten haben das Feuer bemerkt und vergeblich versucht, es zu löschen. Einige wollen Luisa im Schein des Feuers gesehen haben. Sie sagten, sie habe ihre Rachegelüste in den Wind geschrien und sei dann davongerannt. Einige wollen gehört haben, wie Carl gequält ihren Namen und ›Mörderin, Mörderin‹ rief.« Magdalenas Augen waren groß und sie atmete schwer.

Paul furchte die Stirn. »Glauben Sie diesen Geschichten?«

Magdalena zögerte und sah sich um. Es war niemand in der Nähe und so antwortete sie: »Nein, ich glaube nicht, dass Tote auferstehen, aber ich finde die Geschichte unheimlich. Carl ist bei dem Feuer umgekommen. Er war ein älterer Mann, völlig harmlos. Es muss ein furchtbarer Tod gewesen sein. Er hatte das nicht verdient.« Sie hielt inne, ihr Blick war nach innen gekehrt. »Ich habe aber noch mehr Angst vor den Geschichten, die sich die Leute ausdenken. Diese Geschichten sind böse und so voller Hass, das beunruhigt mich wirklich. Sie glauben lieber an auferstandene Geister, als eine ungeklärte Brandursache hinzunehmen.«

Paul dachte darüber nach und kam zu dem Schluss, dass sie recht hatte.

»Diese Tragödie wirkt bis heute nach. Nachdem einige gemeint hatten, Luisa gesehen zu haben, wurde beschlossen, jedes Jahr in der Brandnacht vom 27. Juni eine Art ›Hexenaustreibungsfest‹ zu veranstalten.«

Jetzt rann auch Paul ein Schauer über den Rücken. Er wusste, dass Glaube und Aberglaube oft nahe beieinander lagen und in den Händen von Menschen ein gefährliches Werkzeug waren. Es verselbständigte sich, und die Menschen rannten verblendet hinter alten Riten her, an denen sie sich festklammerten, um sich sicher zu fühlen.

»Jedes Jahr am 27. Juni wird ein symbolischer Scheiterhaufen errichtet und eine Puppe darauf verbrannt: die Hexe Luisa. Dann wird gefeiert und getrunken, weil man sich ein weiteres Jahr vor der Hexe sicher fühlt.« Magdalena schüttelte traurig den Kopf. »Im Übrigen wird ihr auch nachgesagt, sie habe Unglück über die Familie von Häberlein gebracht. Die frühen Tode, die Auswanderung der Tochter.«

Paul war nachdenklich geworden, einen Moment glaubte er, Magdalena würde anfangen zu weinen. »Glauben Sie, man tut ihr Unrecht?«, fragte er ruhig.

»Luisa? Wie gesagt, ich glaube nicht daran, dass Tote auferstehen, genauso wenig wie an Hexen oder an Flüche. Manche Menschen sterben eben früh, und für Miriam war es sicher auch ein Glück, dass sie den dunkelsten Teil deutscher Geschichte in Amerika verbracht hat.« Magdalena sah aus, als wolle sie noch etwas hinzufügen, doch in dem Moment kam eine Familie die Treppe herunter und belegte Magdalena mit Beschlag. Sie lächelte freundlich wie immer und sah nicht aus, als hätte sie gerade Geschichten über Hexen und mordende Geister erzählt. Doch Paul konnte sehen, wie es hinter ihrer Stirn arbeitete, ihre Hände waren fahrig. Sie blickte nicht mehr auf und Paul beschloss, ins Dorf zu gehen.

Auf dem Weg ins Dorf, der an einem kleinen See und einer alten Mühle vorbeiführte, zerbrach Paul sich wieder einmal den Kopf darüber, warum er hierhergeschickt worden war, um diesen alten Kriminalfall zu recherchieren.

Als er seine Chefin gefragt hatte, innerlich aufgebracht darüber, aus seinem Leben gerissen zu werden, hatte er nur eine ausweichende Antwort bekommen: alte und ungelöste Kriminalfälle seien immer von besonderem Interesse für die Öffentlichkeit. Was an dem Fall Luisa Bergmann ungelöst war, konnte Paul sich nicht erklären. Luisa wurde von Carl erstochen, und Carl war freigesprochen worden. Punkt. Seine Chefin hatte nichts weiter dazu gesagt, sondern ihn nur gemustert wie eine Schlange, die darauf wartete, dass das Kaninchen in die falsche Richtung lief.

№3Bergstett 2006

In den nächsten Tagen schluckte Paul seinen Ärger herunter und inspizierte den Ort und dessen Umgebung. Für Naturliebhaber war es sicherlich das Paradies, für ihn war es die Hölle. Ihm kam es vor, als suche er eine Nadel im Heuhaufen.

Er versuchte, sich mit Magdalena anzufreunden, schon um nicht länger allein zu sein. Das war auf die Dauer langweilig. So hatte er herausgefunden, dass ihrem Vater das Gut samt Hotel gehörte.

Nachdem er drei ereignislose Tage in Bergstett verbracht hatte, beschloss er, sie auf die Hausführung anzusprechen.

Er trat an die Rezeption und räusperte sich dezent.

Magdalena blickte auf und automatisch erschien das charmante Lächeln auf ihren Lippen. »Wie kann ich weiterhelfen?«

Paul bemühte sich, gelassen zu bleiben. »Ich wollte mich nach der Hausführung erkundigen«, antwortete er.

»Da bin ich die richtige Anlaufstelle.«

»Gibt es vielleicht noch alte Fotos von den letzten Eigentümern, also von Carl, Matilda und Miriam von Häberlein?«, fragte Paul vorsichtig. »Solche Bilder könnte ich gut für meine Reportage gebrauchen. Pikante Fotos verleihen einem trockenen Artikel immer ein gewisses Flair.«

»Es gibt noch alte Aufnahmen von Carl und Matilda. Ich kann sie Ihnen gerne zeigen, zusammen mit den Räumlichkeiten, die die beiden früher bewohnt haben, soweit diese nicht bei dem Brand zerstört wurden.«

Paul fiel auf, dass hier im Ort alle Leute von Carl und Matilda sprachen, als wären sie alte Bekannte, die demnächst zum Grillen vorbeikommen würden, und nicht zwei Tote, die von einer Hexe gejagt worden waren. »Kommen Sie heute Abend um zweiundzwanzig Uhr dreißig an die Rezeption. Dann führe ich Sie herum.«

Im Hotel war Ruhe eingekehrt. Paul ging nach unten, Magdalena wartete schon auf ihn. Sie sah müde aus. Einen Moment lang verspürte er das Bedürfnis, sie in den Arm zu nehmen.

Sie lächelte leicht und hielt ihm eine Tür neben der Rezeption auf, die ihm bislang nicht aufgefallen war. »Kommen Sie!«, sagte sie leise. Sie schaute sich noch einmal vorsichtig um, damit niemand bemerkte, wie sie Paul in den anderen Gebäudeteil brachte.

Paul trat durch die Tür hindurch. Vor ihm öffnete sich ein langer Flur, von dem rechts und links Türen abgingen. An den Seiten befanden sich Möbel aus einer längst vergangenen Zeit. Magdalena schloss die Tür. Sie stand dicht hinter ihm, und Paul meinte, ihren Atem in seinem Nacken zu spüren. Er wusste nicht, ob es Absicht war.

Magdalena ging an ihm vorbei, Paul folgte ihr. »Wir müssen nicht leise sein«, sagte sie. »Es ist niemand da. Und drüben hört man uns wegen der dicken Wände sowieso nicht.«

»Es ist beeindruckend«, erwiderte Paul. Es war still im Haus, so als verschluckte es jedes Geräusch. Nichts drang hinein und nichts kam hinaus. Unter Paul knarrte eine Holzdiele. Sie passierten eine Eingangshalle mit einer gewölbten Treppe, die in die oberen Geschosse führte. In einem weiteren Gang, ähnlich dem Ersten, jedoch mit noch mehr Türen, öffnete Magdalena eine Tür auf der rechten Seite, die den Blick auf einen großen Raum mit hohen Wänden freigab. Schwere, dunkelgrüne Vorhänge hingen vor den Fenstern und ließen kaum Licht ein. Magdalena betätigte einen Lichtschalter. In dem Licht erkannte Paul einen großen, wuchtigen Schreibtisch aus der Gründerzeit, der seine eigene Wohnung wahrscheinlich zur Hälfte ausgefüllt hätte. An den Wänden befanden sich Bücherregale und Vitrinen.

»Das hier«, erklärte Magdalena, »war einmal Carls Arbeitszimmer. Von hier aus hat er versucht, das Gut zu retten. Zu der Zeit, als Carl es übernommen hat, war es aber schon zu spät.«

»Und dann heiratete er Matilda Regens, die vermögende Tochter aus gutem Hause«, ergänzte Paul. »Trotz Zweckehe sollen sie glücklich gewesen sein.«

Magdalena sah ihn von der Seite an. Sie lächelte nicht, sondern maß sein Profil, als überlege sie, wie viel sie preisgeben sollte.

Unschlüssig blickte Paul sich um. Ihm kam der Gedanke, dass es unheimlich sein musste, in einem Haus zu leben, das so viele unglücklich zu Tode gekommene Menschen aufzuweisen hatte. Es fröstelte ihn. Auf einmal hätte er nichts dagegen gehabt, gleich wieder zu gehen.

»Ich bin mir gar nicht sicher, ob die Ehe von Carl und Matilda tatsächlich eine Zweckehe war«, sagte Magdalena plötzlich. »Drehen Sie sich um, dann zeige ich Ihnen etwas.«

Er tat es und hörte kurz darauf ein hölzernes Klicken. Paul musste an die Wandvertäfelung denken. Verbarg diese etwa ein Geheimfach?

»Okay«, sagte sie, und Paul wandte sich ihr wieder zu und trat näher. Sie hatte einige Schwarz-Weiß-Fotografien auf den alten Schreibtisch gelegt. Die meisten zeigten eine lachende Frau, auf einigen anderen war ein junger Mann zu erkennen. Auf zwei weiteren Fotografien waren die beiden gemeinsam abgebildet.

»Das sind Carl und Matilda«, sagte Magdalena. »Das Besondere ist, dass diese Fotos im Sommer 1908 entstanden sind.«

Paul versuchte sich zu erinnern, was er vor ein paar Tagen beim Frühstück in der Broschüre gelesen hatte. »Sie haben aber erst 1909 geheiratet, oder?«

»Ja«, bestätigte Magdalena. »Und ich finde, dass diese Fotos nicht nach einer Zweckheirat aussehen. Carl und Matilda haben im Sommer 1909 geheiratet, also fast genau ein Jahr später. Sie sehen auf den Fotos glücklich und unbeschwert aus und nicht so, als müsste er mit ihrem Vermögen seine Existenz retten.«

Paul beugte sich über die Fotos und hob eines, das Carl und Matilda zusammen zeigte, vorsichtig mit zwei Fingern hoch. Carl sah fesch aus. Soweit Paul es erkennen konnte, war er ein kräftiger junger Mann mit kantigen Gesichtszügen gewesen. Er wirkte zupackend und nicht wie der verweichlichte Spross eines alten Adelsgeschlechts. Kein Wunder, dass Matilda ihn trotz der desolaten finanziellen Lage geheiratet hat, dachte Paul. Auf einem der Fotos hatte Carl einen Arm um Matilda geschlungen und schien sie voller Besitzerstolz an sich zu ziehen. Sie blickte leicht schräg von unten in die Kamera, lachte dabei aber, als könne nichts diesen Tag trüben. Ihre Haare fielen ihr offen über die Schultern. Sie schien eher ein hellerer Typ gewesen zu sein, da ihre Haare auf den Schwarz-Weiß-Fotos nur in Konturen zu erkennen waren. Selbstbewusst blickte sie in die Kamera. Er drehte das Foto um. »Sommer 1908« stand in verblasster Schrift darauf. »Sie sehen wirklich glücklich aus«, sagte Paul, »vielleicht war es eine heimliche Romanze, und Matilda hat die Heirat mit ihm erzwungen. Ich weiß nicht, ob ihre Familie es tatsächlich toll gefunden hat, dass sie einen Adligen heiraten wollte, der pleite war.«

Magdalena wiegte ihren Kopf hin und her. »Adelstitel waren recht begehrt und nicht Carl selbst hatte das Gut heruntergewirtschaftet. Ein solcher Titel bedeutete damals immer noch einen erheblichen sozialen Aufstieg, ob pleite oder nicht. Außerdem war Matildas Familie steinreich. Sie konnten die fehlenden Mittel für das Gut quasi aus der Portokasse bezahlen.«

Paul schaute sich die Fotos noch einmal an. Die Rückseiten waren alle mit »Sommer 1908« datiert. »Gibt es noch mehr Fotos von den beiden?«, fragte er.

»Die gibt es«, antwortete Magdalena, »die sind aber alle später entstanden.« Sie ging zu einem der Regale, holte ein Fotoalbum heraus und legte es neben die anderen Bilder auf den Tisch. Sie schlug es auf und zeigte auf das erste Bild. »Das hier ist das Hochzeitsportrait von Carl und Matilda.«

Ganz im Gegensatz zu den anderen Bildern sahen Carl und Matilda darauf ernst aus. Matilda deutete ein schüchternes Lächeln an. Sie wirkte etwas verunsichert. Carl stand steif und aufrecht wie eine steinerne Römerstatue.

Paul schüttelte den Kopf. »Und so etwas nennt sich dann glücklichster Tag des Lebens.«

Magdalena wirkte ungerührt. »Die Hochzeitsfotos sahen früher immer so aus, das war normal.«

Die weiteren Fotos zeigten Carl und Matilda auf ihrer Hochzeitsreise. Etwas irritierte Paul. Er schaute sich die späteren Fotos genauer an. Matildas Gesicht schien ihm weicher und sanfter zu sein. Auf den meisten Bildern deutete sie ein Lächeln an, ihr Blick war gerade auf die Kamera gerichtet. Sie wirkte huldvoller und nicht mehr wie das junge Mädchen von den früheren Fotos. Ihr Haar trug sie entweder hochgesteckt oder unter einem Hut verborgen. Paul blätterte weiter in dem Album. Wenige Seiten weiter entdeckte er eine Fotografie von Carl und Matilda mit einem Baby auf dem Arm. Matilda strahlte in die Kamera, Carl verzog keine Miene. Das also ist Miriam, dachte Paul. Bilder von Miriam als Kleinkind folgten.

Das letzte Bild zeigte Miriam als Teenager. »Mai 1924« stand darunter. Paul hielt einen Moment den Atem an. Er nahm eines der Bilder von 1908 und legte es daneben. Es war nicht schwer zu erkennen, dass Miriam ein Ebenbild ihrer jungen Mutter gewesen war. Sie hatte den gleichen Blick, die Haare fielen ihr offen über die Schultern. »Woher habt ihr die Fotos eigentlich?«, fragte Paul.

»Die Bilder in dem Album sind keine Originale. Die Originale liegen im Archiv. Das hier sind Abzüge. Wir haben welche machen lassen, um die Geschichte des Gutes für unser Haus zu dokumentieren. Miriam hat die alten Fotos damals nach der Haushaltsauflösung ins Archiv gegeben. Die Einrichtung wurde teilweise von den Erwerbern übernommen und restauriert, mit den Fotos wusste wohl niemand etwas anzufangen.«

»Was ist mit diesen hier?«, fragte Paul und zeigte auf die Bilder von 1908. Magdalena überlegte kurz. »Die habe ich in einem Geheimfach gefunden. Das sind Originale.«

»Warum hast du sie nicht auch ins Archiv gegeben?«, fragte Paul. Ohne es zu merken, war er dazu übergegangen sie zu duzen.

Magdalena zögerte mit der Antwort. »Es schien mir nicht richtig«, sagte sie leise. »Irgendjemand hat sie versteckt und wollte nicht, dass andere sie finden. Es war vielleicht erst eine heimliche Liebe zwischen den beiden, deren Anfänge geheim bleiben sollten. Es kommt mir vor, als ob es das letzte Stück Privatsphäre ist, das die beiden seit dem Tod von Luisa im Jahr 1924 noch hatten. Diese Bilder sind etwas, von dem niemand weiß und von dem anscheinend niemand wissen sollte.«

Einen Moment schauten beide auf die Bilder und versuchten, in den Gesichtern der Menschen zu lesen, die einmal diesen Raum mit Leben gefüllt hatten. »Darf ich ein paar der Bilder und den Raum abfotografieren?«, fragte Paul. Er hatte seine Kamera mitgebracht und wollte ein paar seiner Eindrücke festhalten.

»Mach das nur«, sagte Magdalena, »die hier sind allerdings tabu.« Sie sammelte die Fotos von 1908 ein.

Schade, dachte Paul. Magdalena hielt die Fotos in der Hand und machte keine Anstalten, sie in seiner Gegenwart wieder zurückzulegen. Diese Fotos interessierten Paul. Da gab es etwas, das mit den anderen Fotos nicht zusammenpasste. Er konnte nicht sagen, was es war, deshalb hätte er die Bilder gerne in Ruhe für sich noch einmal nebeneinandergelegt und betrachtet.

Er holte seine Kamera aus der Tasche und stellte sie richtig ein. Dann begann er, die Bilder in dem Fotoalbum abzufotografieren. Magdalena stand in seinem Rücken. Er konnte sie nicht sehen, aber er hatte das Gefühl, als beobachtete sie jede seiner Bewegungen. Er musste sich konzentrieren und versuchte, seine ganze Aufmerksamkeit auf die Fotografien zu lenken. Irgendwo klingelte ein Telefon. Es dauerte einen kleinen Moment, ehe Paul realisierte, dass es Magdalenas Handy war. Aus dem Augenwinkel sah er, wie sie abnahm. Er drehte sich zu ihr um. Sie rollte leicht mit den Augen.

»Nein Mama«, sagte sie, »ich glaube nicht, dass ich aus Versehen deine Brille mitgenommen habe.« Am anderen Ende der Leitung schien Mama Anweisungen zu geben. »Ja, ich kann nachschauen, wenn du unbedingt möchtest. Ja, ich gehe eben nach oben und rufe dich gleich zurück.« Magdalena hatte sich mit dem Handy am Ohr zur Tür gewandt und bedeutete Paul, dass er weitermachen solle. Sie verließ den Raum und zog die Tür leicht hinter sich zu.

Paul war froh, einen Moment allein zu sein. Als er sich gerade wieder seiner Arbeit zuwenden wollte, sah er auf einem Tischchen neben der Tür die Fotos liegen. Er ging zur Tür und spähte durch den schmalen Türspalt in den Flur. Von Magdalena war nichts zu sehen. Er meinte, Schritte zu hören, die von oben kamen. Geistesgegenwärtig zog er sein Handy aus der Tasche und ging auf Fotoeinstellungen. Vorsichtig schob er die Fotos auseinander. Er wusste, dass er sich beeilen musste. Zuerst machte er ein Foto von dem Bild, das Carl und Matilda zusammen zeigte. Dann nahm er noch ein paar von den Einzelbildern auf. Irgendwo ging eine Tür. Paul hörte eilige Schritte. Vielleicht hatte Magdalena ihren Fehler schon bemerkt. Schnell steckte er sein Handy ein und war mit ein paar hastigen Schritten zurück bei dem Album.

Als Magdalena den Raum betrat, fand sie Paul mit seiner Kamera über das Album gebeugt vor. Er hatte noch schnell ein paar Aufnahmen aus dem Album machen können, bevor sie hereingekommen war. Er verstand nicht, warum sie so ein Geheimnis um diese Fotos von 1908 machte. Dann hatten die beiden also schon vor der Hochzeit ein paar Tête-à-Têtes gehabt. Das interessierte heute niemanden mehr, vor allem, da beide schon lange verstorben waren.

Magdalena sah sich misstrauisch um. Ihr Blick fiel auf die Fotos, die sie zuvor vergessen hatte. Sie nahm sie auf und zählte sie durch. »Zeig mir deine Kamera«, sagte sie, und in ihrem Tonfall schwang eine Schärfe mit, die vorher nicht da gewesen war.

Paul drehte sich langsam um, als sei er ganz in seine Arbeit vertieft gewesen. Er gab sie ihr ohne ein Wort, und sie sah auf dem Display die Bilder durch. Er hoffte, dass sie den Unterschied zwischen den Alibi-Bildern und den sorgfältig angefertigten Fotografien nicht erkennen würde. Das tat sie anscheinend nicht, denn sie lächelte ihn entschuldigend an, als sie ihm die Kamera zurückreichte. Paul atmete auf.

№4Heidelberg 1893

Die zwei kleinen Mädchen steckten ihre Köpfe zusammen und kicherten.

»Es gehört sich nicht für eine Dame, so ungebührlich zu lachen!«, kicherte eines der kleinen Mädchen in einer gekünstelt hohen Stimme. »Dann hören Sie bitte auf, Fräulein Meli«, sagte das andere kleine Mädchen.

Wieder kicherten die beiden.

»Heute sollte ich mit einem Buch auf dem Kopf die Treppe hinauf und hinunter schreiten«, sagte Meli.

»So etwas Albernes habe ich noch nie gehört«, antwortete Luisa.

»Fräulein Meli, gehen Sie nicht so schnell, lachen Sie nicht so laut, das gehört sich nicht.«

Die beiden Mädchen saßen unter einem Tisch in einem abgelegenen Zimmer. Sie versteckten sich vor der Gouvernante, die Meli unterrichtete und die sie jeden Tag mindestens eine Stunde die Treppe hinauf- und hinabschreiten ließ. Heute hatte sie sich etwas Neues ausgedacht und Melis Kopf mit einem Buch verziert. Jedes Mal, wenn das Buch herunterfiel, musste Meli noch einmal von vorne mit dem Treppensteigen beginnen. Das trüge zu einer geraden Haltung bei, hatte die Gouvernante gesagt. An dieser könne man eine Dame aus untadeligem Haus erkennen.

Meli wollte gerne eine Dame aus untadeligem Haus sein, denn das brachte viele Vorteile, wie sie mit ihren sieben Jahren bereits erkannt hatte. Sie wohnte in einem schönen großen Haus und hatte ein eigenes geräumiges Zimmer und Puppen, deren Kleider so manche Dame sicherlich vor Neid erblassen ließen. Allerdings sah sie nicht ein, weshalb sie mit einem Buch auf dem Kopf die Treppe hinabschreiten sollte. Sie hatte doch schon eine gute Haltung. Die Freundinnen ihrer Mutter hatten in letzter Zeit öfter gesagt, sie sei ein anmutiges Kind mit einem zarten Gesicht. Meli war sich nicht sicher, was anmutig bedeutete. Es hörte sich aber an, als sei es etwas Wünschenswertes, so, als sollte jede Dame anmutig sein.

Sie blickte zu Luisa und fragte sich, ob ihre Freundin auch anmutig war. Über Luisa hatten die Damen in der Gesellschaft ihrer Mutter noch nie ein Wort verloren. Ihre Mutter sorgte aber auch dafür, dass die Damen Luisa nicht zu Gesicht bekamen. Deshalb hatte Meli im Beisein ihrer Mutter einmal ganz beiläufig erwähnt, Luisa und sie würden bestimmt einmal zwei ganz reizende und anmutige Damen werden. Meli hatte erwartet, dass ihre Mutter ihr einen Kuss geben und sie ein kluges Mädchen nennen würde, so wie sie es immer tat, wenn Meli etwas sagte, das sie freute. Und ihre Mutter freute sich oft über Sachen, die Meli sagte. Meli hatte noch zwei kleine Brüder, aber sie wusste, dass sie der Liebling ihrer Eltern war.

Einmal hatte eine der anderen Damen gesagt: »Dorothea, du bist zu sanft mit ihr, das Kind wird verzogen!« Melis Mutter hatte gelächelt, auf ihre sanfte, mitfühlende Art und gesagt, ihr kleines Mädchen sei ihr ganzes Glück. Ihr kleines Mädchen war sie, Meli. Die Mutter war so wunderschön, wenn sie lächelte. Meli verglich sie heimlich mit den Prinzessinnen aus den alten Geschichten von Tausendundeiner Nacht, sodass sie manchmal ganz still dasaß und ihrer Mutter zusah, wie diese Tücher bestickte und dabei mit ihren Fingern wunderschöne Fantasiebilder entstehen ließ, die zu einer Reise in eine andere Welt einluden. Auch das hatte Meli einmal gesagt, und die Mutter hatte sanft gelächelt und sie an sich gedrückt.

Als Meli aber Luisa gegenüber ihrer Mutter als anmutige Damen bezeichnet hatte, lachte diese nicht und gab ihr auch keinen Kuss auf den Haaransatz. Sie hatte ernst geschaut und war dann auf die Knie gegangen, bis sie auf Augenhöhe mit Meli war und ihr in die Augen blicken konnte. Augen von einem zarten Braungrün, deren Glanz und Farbe sich in Melis eigenen Augen widerspiegelte. Meli hatte die gleichen Augen wie ihre Mutter, und das machte sie stolz. Sie hätte auch gerne die schwarzen Haare ihrer Mutter gehabt, ihr schneeweißer Teint bildete dazu einen hinreißenden Kontrast. Ihre eigenen Haare waren karamellbraun.

»Luisa wird keine Dame werden, sie wird eines Tages in Stellung gehen und anschließend heiraten, wie jedes junge Mädchen«, hatte ihre Mutter erklärt.

Meli hatte das traurig gemacht, sie wollte nicht von Luisa getrennt werden, und bei dem Gedanken war ihr eine Träne über die kindlich runde Wange gelaufen. »Kann Luisa dann bei mir in Stellung gehen?«, hatte sie geschnieft.

Da hatte ihre Mutter dann doch gelacht und sie fest in den Arm genommen. »Das ist alles noch sehr weit weg, mein kleiner Engel, und bis dahin werden wir eine Lösung finden.«

Ihre Mutter hatte ihr sanft über den Rücken gestreichelt und Meli hatte ihren Kopf in die weiche Halsbeuge gelehnt, ihren zarten Veilchenduft eingeatmet und die Tränen laufen lassen. Nachdem sie in den tröstenden Armen gelegen hatte, war ihr kindlicher Kummer schnell vergessen gewesen, und Meli dachte nicht mehr daran, dass sie und Luisa eines Tages verschiedene Wege würden gehen müssen.

Im Gegensatz zu Meli hatte Dorothea Regens Melis Frage nicht vergessen, und es machte ihr Sorgen, dass ihr geliebtes Kind so an der kleinen Luisa hing. Sie wusste, dass es unausweichlich war, dass die beiden Mädchen einmal getrennt würden. Für Meli war in fünf Jahren die Höhere Töchterschule vorgesehen. Danach würde sie in die Gesellschaft eingeführt und gut verheiratet werden. Luisa hingegen würde mit vierzehn Jahren die Volksschule verlassen und sich eine Anstellung suchen müssen, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen.

Selbst wenn Meli Luisa später in ihrem eigenen Haushalt anstellen würde, so würde das Verhältnis der beiden Mädchen zueinander ein anderes sein. Luisa wäre dann Melis Dienstmädchen und es gäbe keine Möglichkeit, den tiefen Graben aus Konventionen zu überbrücken.

Sie hegte die Hoffnung, dass Meli auf der Höheren Schule neue Freundinnen aus ihrer Gesellschaftsschicht finden würde. Sie beruhigte sich mit dem Gedanken, dass die beiden Mädchen eines Tages aus dieser Kinderfreundschaft herauswachsen und von sich aus eigene, ihrem Stand entsprechende Wege gehen würden. Vielleicht würden sie sich von Zeit zu Zeit an die vergangenen Kindertage erinnern, kurz innehalten, um dann wieder ihren Alltagssorgen nachzugehen, weit voneinander entfernt. Manchmal fragte sie sich, ob es richtig gewesen war, diese Freundschaft zuzulassen und darüber hinwegzusehen, dass Luisa die Tochter ihrer Näherin Emma Bergmann war.

Luisa war ein Jahr älter als Meli. Sie war ihrer Mutter ständig ausgerissen, sobald sie angefangen hatte zu laufen. Sie war ein neugieriges, aufgewecktes Kind, und die vierjährige Luisa und die knapp drei Jahre alte Meli hatten sich wie durch ein magisches Band angezogen. Luisa war durch das große Haus gestrichen, und da sie noch so klein war, hatte sie in jede Nische und unter jeden Tisch gepasst, sodass sie sich vor jedem verstecken konnte, außer vor der noch kleineren Meli. Diese nahm bald jede Gelegenheit wahr, um nach dem anderen kleinen Mädchen zu suchen und entwickelte ein erstaunliches Geschick darin, die Momente abzupassen, in denen ihre Gouvernante abgelenkt war. Das Einzige, für das sich Dorothea Regens interessierte, war das Glück ihrer Tochter, und auch wenn es sie anfangs befremdet und schockiert hatte, dass ihre Tochter mit ihrem ganzen Herzen an dem Kind eines Dienstmädchens hing, so gestand sie sich bald ein, dass ihr Kind fröhlicher wurde und öfter lachte, sobald es mit Luisa zusammen war. So ließ sie die beiden spielen, und bald nahm Meli Luisa mit hinauf in ihr Zimmer, um ihr die Puppen und das Puppenhaus zu zeigen, die sie zu Weihnachten bekommen hatte. Anfangs war Dorothea abends in das Zimmer ihrer Tochter gegangen und hatte heimlich sämtliche Spielsachen, Puppen, Kleider und Puppenwagen gezählt. Es fehlte nie etwas, und sie konnte weder an den Puppen noch an deren Kleidern Schäden feststellen. Vielmehr schien es ihr, als wäre das Spielzimmer aufgeräumter und die Sachen sauberer zusammengelegt, wenn ihre Tochter mit Luisa gespielt hatte.

Irgendwann erkannte auch die Näherin die Freundschaft der beiden Mädchen und bemerkte auch, dass Luisa öfter im großen Haus verschwand, um mit den Sachen der Herrschaftskinder zu spielen. Sie hatte mit dem Mädchen geschimpft und sich bei der Madame, wie sie Dorothea nannte, mehrfach entschuldigt. »Es wird nicht wieder vorkommen. Ich behalte Luisa im Auge. Das verspreche ich«, hatte sie versichert.

Es ging nicht lange gut. Meli hatte aufgehört mit ihren Puppen zu spielen und stand den ganzen Tag am Fenster, um einen Blick auf ihre kleine Freundin werfen zu können. Die Puppen saßen traurig und verlassen in der Ecke des Spielzimmers und niemand kam, um sie um- oder anzuziehen und mit ihnen auf eine Teegesellschaft zu gehen. Meli aß nicht mehr richtig, und ihr sonniges Gemüt wurde still und traurig. Dorothea Regens hatte ein weiches Herz, sie hielt es nicht aus, ihre Tochter so unglücklich zu sehen. Deshalb bereitete sie dem Spuk nach drei Wochen ein Ende und redete mit Emma Bergmann. Widerwillig erklärte diese sich einverstanden, die beiden Mädchen miteinander spielen zu lassen. Aber Dorothea sah in den Augen der Näherin die gleiche Sorge, die sie vor sich selbst versteckte und die sie zuweilen aufschrecken ließ. Luisa war ein Dienstbotenkind, und es war nicht gut für sie, ein Leben gezeigt zu bekommen, das sie niemals würde führen können. Die beiden Mädchen waren keine Freundinnen für immer. Obwohl Dorothea die Zweifel in den Augen der anderen Frau sah und wusste, dass diese nur eingewilligt hatte, weil sie in ihren Diensten stand und Anweisungen zu befolgen hatte, ließ sie Meli und Luisa zusammen spielen. Die mahnende Stimme in ihrem Hinterkopf blendete sie aus. Schau dir Luisa genau an, hatte die Stimme in ihren Kopf einmal gesagt, und sie war nachts schweißgebadet erwacht, hatte wachgelegen bis zum Morgengrauen. Am nächsten Tag hatte sie sich Luisa angeschaut, sich zu ihr hinuntergebeugt, um in ihrem Gesicht zu lesen und etwas zu finden, etwas Schlimmes, Grausames, das ihr die Entscheidung, die Freundschaft zu beenden, abnehmen würde. Fast hatte sie erwartet, dem Teufel in Luisas Antlitz zu begegnen, aber als sie das Kind betrachtete, sah es sie mit einem klaren, klugen Blick an. Grüne Augen, mit kleinen grauen Sprenkeln um die Iris, sahen ohne Scheu zu ihr auf. Seit diesem Tag hatte die Stimme geschwiegen, und sie selbst hatte sich, das musste sie sich eingestehen, für ihr Misstrauen geschämt.

Luisas Mutter hatte schon in diesem Haus gearbeitet, als sie selbst gerade geheiratet hatte und auf dem Gut eingezogen war. Damals war die Näherin mit Luisa schwanger und mit dem Kutscher verheiratet gewesen. Bereits wenige Monate nach der Hochzeit der beiden war Luisa geboren worden, sodass sich die ohnehin zu der Zeit schon brodelnde Gerüchteküche zu einem Flächenbrand entwickelt hatte. Dorothea hatte die Klatschmäuler ebenso wie die Stimme in ihrem Kopf zum Schweigen gebracht. Das Wichtigste war schließlich, dass ein Kind ehelich geboren wurde und einen Vater hatte. So konnten keine verfänglichen Gedanken über die Vaterschaft des Hausherrn aufkommen. Das war das Einzige, was sie nicht toleriert hätte. Sie wollte nicht ständig den Beweis für seine Untreue vor Augen haben und den gehässigen Blicken ihrer Hausmädchen ausgesetzt sein. Außerdem hatte sie Emma behalten wollen, denn wie sie bald festgestellt hatte, leistete diese ausgezeichnete Arbeit.