6,99 €

Mehr erfahren.

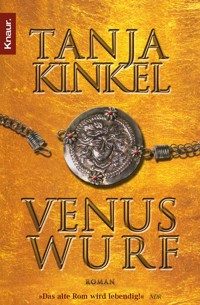

- Herausgeber: Knaur eBook

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Das mächtige Rom im Jahre sieben nach Christus. Zwei Frauen, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten: Julilla, die machthungrige Enkelin des Augustus, und Andromeda, eine Zwergin, die von ihrem Vater in die Sklaverei verkauft wurde. Die eine will herrschen. Die andere überleben. Eine Intrige kettet sie aneinander – und ein Wunsch: endlich die Gelegenheit für ihren Venuswurf zu bekommen, jenen Moment, wenn man nicht nur beim Spiel, sondern auch im Leben alles gewinnen kann. Oder verlieren … Venuswurf von Tanja Kinkel: Historischer Roman im eBook erhältlich!

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 671

Veröffentlichungsjahr: 2009

Ähnliche

Tanja Kinkel

Venuswurf

Roman

Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.

Inhaltsübersicht

Zeittafel

I.

I.

II.

III.

IV.

V.

II.

I.

II.

III.

IV.

V.

III.

I.

II.

III.

IV.

V.

IV.

I.

II.

III.

Anhang

Karte – Rom zur Kaiserzeit

Karte – Das Reich des Augustus

Stammbaum der Julisch-Claudischen Kaiserdynastie

Nachwort der Autorin

Einige Vergleichszahlenzur Größe Roms und des Römischen Reiches

Währungen und Preise

Essen in Rom zu Zeiten von Venuswurf

Sklaven

Römische Feiertage

Die Lex Julia

Ein Blick hinter die Kulissen

Nachgefragt

44 vor Christus Ermordung Caesars; die Verschwörer wollen die Republik retten, die sie von Caesars angeblichem Streben nach der Königskrone gefährdet sehen.

43 vor Christus Caesars Erbe Octavian, Feldherr Marcus Antonius und General Aemilius Lepidus schließen sich zum 2. Triumvirat zusammen. Nachdem die republikanische Opposition ausgeschaltet worden ist, beginnt der Kampf zwischen den drei Machthabern.

38 vor Christus Caesar erfährt durch den Senat posthum Vergöttlichung; dies macht auch seinen Adoptivsohn Octavian zu einem Menschen göttlicher Abstammung. Er lässt sich von seiner zweiten Frau Scribonia scheiden, der Mutter seines einzigen leiblichen Kindes Julia, und heiratet Livia Drusilla.

36 vor Christus Lepidus wird entmachtet, das Reich aufgeteilt in die Osthälfte (unter der Gewalt von Antonius) und die Westhälfte mit Rom (unter der Gewalt von Octavian).

32 vor Christus Offener Konflikt zwischen Octavian und Antonius, der Cleopatra geheiratet hat. Auf Octavians Geheiß erklärt der römische Senat der ägyptischen Herrscherin den Krieg.

31 vor Christus Schlacht von Actium (Griechenland). Marcus Vipsanius Agrippa besiegt die römisch-ägyptische Flotte des Antonius. Eroberung Ägyptens. Ein Jahr später sterben Cleopatra und Antonius.

29 vor Christus Octavian lässt sich zum Konsul wählen.

27 vor Christus Der Senat verleiht Octavian den Ehrennamen Augustus (der Erhabene). Seine Sonderstellung kommt in der Bezeichnung Princeps – Erster Bürger – zum Ausdruck. Die Republik besteht nur noch pro forma.

18 vor Christus Augustus’ Tochter Julia, verheiratet mit Marcus Vipsanius Agrippa, bringt ihr viertes Kind zur Welt: Julilla.

12 vor Christus Augustus wird zum Pontifex Maximus ernannt.

2 vor Christus Augustus klagt seine Tochter Julia des Ehebruchs und der sittlichen Verderbnis an; sie wird auf die Insel Pandataria verbannt.

7 nach Christus Augustus’ Enkel Postumus wird auf die Insel Planasia verbannt.

I.

SUBURA

I.

Es war laut, das fiel ihr als Erstes auf. Ungeheuer laut.

Zu Beginn ihrer Reise hatten die anderen miteinander geschwatzt, bis ihre Stimmen in Dunkelheit, Erschöpfung und Angst versickerten. Die Nacht war immer noch nicht vorbei, aber mittlerweile hörten sie von allen Seiten Geräusche. Von Rädern, die kein Loch und keinen Stein auf der Straße ausließen. Von Fuhrwerk um Fuhrwerk, das hinter ihnen, vor ihnen oder neben ihnen von Rindern, Eseln oder Menschen gezogen wurde. Flüche, Knirschen und Scharren, das sie nicht einordnen konnten. In ihren Dörfern hatte es selbst an Erntetagen nicht so viel Lärm gegeben, und ganz gewiss nicht in der Nacht.

»Heb mich hoch!«, forderte Tertia, nachdem sie sich vergeblich auf die Zehenspitzen gestellt hatte, um durch die Spalten des Verschlags zu spähen, und berührte den Mann, der an ihrer Seite kauerte, mit dem Ellbogen. »Wir müssen in der Stadt sein. Ich will die Stadt sehen!«

Selbst sitzend war er noch größer als sie. »Warum?«, fragte er dumpf. »Hast du es so eilig, verkauft zu werden?«

»Ich werde nicht verkauft«, sagte Tertia scharf. »Ich werde gerettet.«

Er schnaubte verächtlich und beachtete sie nicht weiter. Dafür äußerte sich die einzige andere Person, die aus dem gleichen Dorf wie Tertia stammte. »Du hast Glück, dass deine Eltern dich nicht schon längst losgeworden sind«, sagte Fausta verächtlich.

»Das sind nicht meine Eltern«, erwiderte Tertia in einem hohen Singsang. »Sie haben mich als Kind gefunden, wie Romulus und Remus. In Wirklichkeit bin ich die Tochter eines griechischen Königs, und er wird in der Stadt sein, um mich zu retten.« Ihre Geschichte hatte zu Beginn der Reise einige der anderen zum Lachen gebracht, aber mittlerweile nicht mehr.

»König der Missgeburten, meinst du wohl«, sagte Fausta. Dann versank sie wieder in dem gleichen dumpfen Schweigen, das der Rest der Gefangenen sich teilte.

Es roch nach Schweiß, nach Angst und Pisse, und trotz ihrer Aufregung spürte Tertia, wie ihr Magen sich zusammenkrampfte. Aber sie wusste auch, dass die anderen sie zwingen würden, in ihrem Erbrochenen zu sitzen, nicht einmal aus Bosheit, sondern weil sonst kein Platz in dem engen Verschlag war. Der Händler hatte dafür gesorgt, dass sein Karren an allen Seiten von hohen Wänden begrenzt wurde, für den Fall, dass jemand an Flucht dachte. Es gab noch nicht einmal die Möglichkeit, den Kopf darüber in die frische Luft zu strecken. Also versuchte sie alles, um sich zu beherrschen. Und dabei auch einen Gedanken zu unterdrücken: dass sie sich ihr neues Leben anders vorgestellt hatte.

Inmitten von Lärm und Gestank zählte sie an den Fingern ihre wichtigsten Zahlen ab: Drei mal fünf, so alt war sie. Drei Kühe, die sich ihr Vater für das Geld kaufen konnte, das er für sie bekommen hatte. So viel Geld, wie sein Bruder in zwei Jahren in der Legion verdiente, hatte er zu Tertias Mutter gesagt. Auf eine dritte Drei brachte sie es nicht, denn sie war nur zwei Fuß und einen Spann hoch. Mit vier Jahren war sie nicht mehr weiter gewachsen. Tertia hatte sich schon lange damit abgefunden, dass sie nie größer werden würde. Und sie wusste, dass Fausta Recht hatte: Es war ein Glück, dass man sie damals nicht einfach aussetzte. Ein Mädchen, das ein Zwerg war, konnte nur ein unnützer Esser bleiben, den nie jemand heiratete und der noch nicht einmal richtig auf dem Hof zupacken würde. Aber was Fausta nicht wusste, war, dass es keinen Grund gab, Tertia zu bedauern. O nein.

Das Mädchen presste die Finger ihrer linken Hand in den geöffneten Teller ihrer rechten, einmal, zweimal, dreimal, viermal, und hörte schließlich auf. Die Summe, die ihr Vater erhalten hatte, überstieg den Preis der drei Kühe um ein Vielfaches; solche Zahlen hatte sie nie gelernt, weil in ihrer Familie nie jemand so viel von etwas besessen hatte. Ganz bestimmt brachte es ihre Eltern über den Winter, mindestens das. Und das war ein großes Glück. Es gab mehr und mehr freie Bauern, die ihre Schulden einfach nicht mehr begleichen konnten, vor allem, weil die Güter in der Umgebung mittlerweile fast alle reichen Leuten aus der Stadt gehörten, die Sklaven hatten, um sie zu bewirtschaften. Tertia, die klein genug war, um fast überall ein Versteck zu finden und all die Gespräche zu belauschen, die sie nicht hören sollte, verstand lange nicht, warum ihre Eltern nicht taten, was doch auf der Hand lag.

»Ziehen wir doch in die Stadt!«, platzte sie eines Tages heraus, als sie mit ihrer Mutter die Ziege melkte. Ihre Mutter wusste, dass sie nicht die nächste Ortschaft meinte. In Latium gab es nur eine Stadt, die wirklich zählte. Sie schaute Tertia mit großen Augen an und schwieg.

»Dort gibt es Getreidespenden für die Armen«, fuhr Tertia fort. »Jeder sagt das.«

»Dein Vater wird seinen Hof nie verlassen, sein Dinkelfeld, seine Erbsen und seinen Kohl«, stellte ihre Mutter traurig fest.

Tertia hielt das für dumm. Sie begriff nicht, was an dem Hof, der nichts als Arbeit und Hunger bedeutete, so besonders sein sollte. Vor allem, als der Vater schließlich ihre letzte Kuh und die letzte Ziege verkaufen musste und ihnen damit auch noch die Grundlage für Käse und Quark genommen wurde.

Im Dorf hatte es nur eine Person gegeben, die schon einmal in der Stadt gewesen war, die blinde Caeca. Vier Jahre nach Tertias Geburt war sie mit einem großen Wagenzug in die Gegend gekommen und zurückgelassen worden. Als ein Zeichen der Götter, wie die Frömmeren im Dorf meinten; weil die Herrschaft eine Dienerin nicht mehr ernähren wollte, die ihr Augenlicht verloren hatte, sagten die Böswilligeren. Caeca selbst behauptete, eine Priesterin zu sein, und versuchte, sich nützlich zu machen, indem sie für jedermann Segenssprüche sprach und die Rituale durchführte. Die Älteren im Dorf hatten zunächst ihre Zweifel; gewiss, sagten sie, wäre eine Priesterin immer versorgt worden, doch konnte man sich bei Caeca wirklich sicher sein, dass sie dieses hohe Amt zu Recht einnahm? Caeca unternahm nie einen Versuch, sich zu rechtfertigen. Das taten bald andere für sie. Tertia vergaß nie, welchen Schutz eine Behauptung bot, die man nicht beweisen musste.

Ganz egal, was der Rest des Dorfes dachte, für Tertia war Caeca von Anfang an eine Heldin. In ihrer Kindheit hatte sie jedes Mal, wenn die anderen Kinder sie jagten, bei Caeca Unterschlupf gefunden, das erste Mal, als die Dorfbewohner noch nicht sicher waren, ob sie die blinde Frau durchfüttern sollten. Danach hatte Tertia ihren Vater bestürmt, und er hatte sich schließlich auf die Seite derer gestellt, die Caeca für ein Geschenk der Götter hielten, was diese Gruppe in die Lage versetzte, die andere zu überstimmen.

Caecas Geschichten von der märchenhaften Stadt waren unendlich besser und schöner als die alltägliche Plackerei. Getreide gab es dort umsonst, ein Geschenk des gütigen Augustus Caesar an die Armen, und nur prunkvolle Häuser aus Stein. In der Stadt gab es sogar andere Zwerge; Caeca schwor, dass sie früher, vor ihrer Erblindung, mit eigenen Augen eine Zwergin erblickt hatte. Die Menschen scherzten und lachten den ganzen Tag miteinander, statt sich gegenseitig anzugrunzen, niemand nannte einen anderen eine Missgeburt, und Wortwitz war mehr gefragt als Muskelkraft. Für Tertia, die bereits Übung darin hatte, sich mit Worten zu verteidigen, und nun zunehmend lernte, Caeca Dinge zu beschreiben, welche die alte Frau nicht sehen konnte, klang das mehr als erstrebenswert. Die Stadt wurde alles, wovon sie träumte, und nach Caecas Tod kam sie einer Besessenheit gleich. Tertia war bereit, alles zu tun, um dem Schweigen zu entkommen, in das sie seit dem Verlust der Freundin zurückgefallen war.

Es hatte eine Weile gedauert, bis es ihr bewusst wurde, aber Caeca hatte ihr mehr geschenkt als Geschichten. Tertia war sich allerdings nicht ganz sicher, ob dieses Geschenk gut oder schlecht für sie war: Caeca hatte eine andere Sprache gesprochen als die Leute im Dorf. Wenn man sich beim Brunnen oder auf den Feldern begegnete, dann war eine Unterhaltung wie das einsame Zirpen einer Grille, mit nur wenigen, immer gleichen Tönen. In den Stunden aber, die sie mit Caeca verbracht hatte, waren die Worte geflogen wie das vielfältige, vielstimmige Summen eines ganzen Bienenschwarms. Und nun gab es niemanden mehr, der Caecas Sprache verstand, nicht im Dorf. Dort machte man sich sogar über Tertias Sprechweise lustig, die sie von ihrer einzigen Freundin übernommen hatte, und sie musste sich Mühe geben, um wieder wie alle anderen zu klingen. In der Stadt dagegen gab es nur solche Menschen wie Caeca, davon war sie überzeugt.

Sollte Fausta ruhig glauben, dass Tertias Eltern sie verkauft hatten, um den Hof behalten zu können, so wie es ihr selbst ergangen war. Tertia wusste es besser. Nach der schlechten Ernte des letzten Jahres, als sogar die Eicheln und Bucheckern nicht mehr genügten, um das Brot zu strecken, und sie stattdessen zu Lupinenkernen und Baumrinde greifen mussten, war die Stadt alles geworden, wovon Tertia sprach. Im Dorf gab es für sie keine Zukunft. Niemand heiratete eine Zwergin, und alleine konnte sie das Feld, das ihrem Vater gehörte, nicht bewirtschaften. Ihre Mutter musste dem Vater erzählt haben, wie Tertia sich nach der Stadt sehnte. Und er hatte einfach den besten Weg gefunden, um seiner Tochter diesen Wunsch zu erfüllen. Ihre Eltern liebten sie. Deswegen hatte der Vater sie verkauft. Nicht aus Missachtung, sondern aus Liebe.

Caeca hatte ihr prophezeit, dass sie in der Stadt ihr Glück fände. Und das malte Tertia sich aus, wieder und wieder, während die Räder des Fuhrwerks über Pflastersteine holperten, die immer ebenmäßiger wurden. Im Übrigen konnte es wirklich sein, dass sie ein Findelkind war. Noch nie hatte es in der Familie einen Zwerg gegeben. Ein Zwerg zu sein war etwas Verachtenswertes, ein Unglück, das die anderen Dorfbewohner dazu brachte, Tertias Eltern zu bemitleiden oder sich lustig über sie zu machen. Tertia hatte ihre frühe Kindheit damit verbracht, sich ihres Daseins zu schämen. Erst Caecas Geschichten hatten ihr das Gefühl gegeben, etwas wert zu sein. So wie im Dorf war es nicht überall. Weit, weit weg gab es bestimmt ein Königreich, das nur von Zwergen bewohnt wurde, und es musste der Stadt tributpflichtig sein, denn das war die ganze Welt. Ein Gesandter konnte auf dem Weg dorthin … Sie versank in ihrer zweitliebsten Fantasie.

Als das Fuhrwerk endlich zum Stehen kam und der Verschlag geöffnet wurde, hielt Tertia den Atem an und kniff die Augen zusammen. Mittlerweile zeigte sich die erste, blasse Morgenröte am Himmel. Tertia konnte viele andere Fuhrwerke erkennen. Und Menschen, jede Menge Menschen, die vorbeiliefen, rannten, stolperten, schlenderten.

»Raus mit euch«, rief der Händler, klang jedoch weniger mürrisch als erleichtert. Er hatte ihnen gesagt, dass innerhalb der Stadt von Sonnenaufgang bis zwei Stunden vor Sonnenuntergang keine Fuhrwerke fahren durften, seit der göttliche Julius, Gaius Julius Caesar, das vor über fünfzig Jahren so angeordnet hatte. Wenn sie die Stadtgrenzen nicht rechtzeitig erreicht hätten, dann wäre es für ihn notwendig gewesen, einen weiteren Tag für den Unterhalt seiner Ware aufzukommen.

»Ich bin noch nicht lange in dem Geschäft«, hatte er vertraulich zu Fausta gesagt, an der er offenbar Gefallen fand, und ihr wohlgefällig über den Hintern gestrichen. »Ich war selbst ein ehrlicher Bauer, früher, aber man muss leben.«

Fausta war zurückgezuckt, als sich ihr der Händler näherte, und hatte dann, als Tertia ihr eine Grimasse schnitt, das Heulen angefangen. Die beiden Mädchen waren gleich alt, und als Kinder hatten sie ein paar Mal zusammen gespielt, bis es offensichtlich wurde, dass Tertia nicht mehr wuchs. Für Tertia war es bedeutungslos gewesen, dass ihre Spielgefährtin ein Gesicht wie eine Ziege hatte, aber Fausta hatte angefangen, mit den anderen Spottverse auf sie zu singen. Nun waren sie beide in der gleichen Lage, aber Fausta benahm sich, als hätte sie das nicht verdient. Sie war dumm.

Es war schwer, zwischen all den hastenden Beinen und Bäuchen hindurchzublicken und mehr von der Umgebung zu erkennen, nachdem sie alle herausgeklettert waren, doch schließlich gelang es Tertia, als sie den Kopf weit genug in den Nacken legte. Ihr blieb der Mund offen stehen.

Steinern und bunt türmte sich an einem Ende des Platzes ein Haus auf, wie sie noch keines gesehen hatte, rund, mit Säulen und Stufen davor. Nichts Kleines und Hölzernes war an dem Gebäude, und selbst das Haus des reichsten Bauern im Dorf hätte ein paar Mal hineingepasst; im ersten Moment dachte Tertia, sie würde einen Blick direkt in den Olymp werfen. Gewiss lebten die Götter in solchen Gebäuden. Dann wanderte ihr Blick vom Dach und den Säulen etwas tiefer, zu all den Stufen, auf denen es wimmelte, fluchte und schimpfte. Ihr wurden die vielen Menschen bewusst, die hier die Nacht verbracht haben mussten; so viele, wie an einem Erntetag im Dorf zusammenkamen. Keiner von ihnen trug etwas anderes als alte und abgerissene Tuniken, und wenn sie die Augen zusammenkniff, konnte sie Geschwüre und Beulen bei vielen von ihnen erkennen. An diesen Menschen war nichts Göttliches. Einigen von ihnen fehlte ein Arm oder ein Bein. Im blassen Licht des Morgens wirkten sie wie Traumgebilde; im Dorf hatte es nie so viele Krüppel und Bettler gegeben, und hier beachtete sie kaum einer von den anderen Menschen, die mit Talglichtern in der Hand über den Platz rannten oder sich um Raum für ihr Fuhrwerk zankten. Die übrigen Gebäude, die Tertia ausmachen konnte, schienen aus Holz zu sein, aber das war auch alles, was sie mit den Katen daheim gemeinsam hatten.

»Lauf nicht weg«, warnte der Händler, als sie geblendet ein paar Schritte auf das riesige Steinhaus zu machte.

»Ich wollte nur …«

»Kleines, ich hab dich nicht hergebracht, damit du in Tempeln betest«, sagte er sachlich und nicht unfreundlich. »Das kannst du machen, wenn dein neuer Herr es erlaubt.«

Tempel. Im Dorf gab es eine heilige Quelle, aber keinen Tempel. Also hatte Tertias erster Eindruck sie nicht völlig getrogen. Natürlich mussten in so einem Haus die Götter wohnen.

Was der Händler über das Weglaufen gesagt hatte, brachte Tertia auf einen neuen Gedanken. Bei so vielen Menschen holte er sie nie ein, wenn sie tatsächlich losrannte. Sie konnte zwischen den Beinen hindurchschlüpfen; er konnte das nicht. Sie konnte sich verstecken, an Orten, wo sonst kein Mensch hineinpasste.

»Ich habe Hunger«, sagte Fausta leise neben ihr, und das erinnerte Tertia daran, dass auch ihr der Magen knurrte, vor allem jetzt, wo man wieder etwas anderes als die stickige Luft des Verschlags riechen konnte und ihr nicht mehr übel war. Erneut legte sie den Kopf zurück und spähte zu den Bettlern auf den Tempelstufen hinüber. Es sah nicht so aus, als ob ihnen jemand zu essen gab. Frei zu sein hatte also auch Nachteile, dachte Tertia und erinnerte sich an den Hunger daheim. Die Bettler starrten zurück, und als Tertia sich bewusst wurde, dass die Blicke ihr galten, als sei sie ein Hund mit zwei Köpfen, wurde sie unruhig. Schließlich war das hier die Stadt, nicht das Dorf, und die Leute sollten andere Zwerge gesehen haben, so wie Caeca es versprochen hatte. Oder etwa nicht?

Der Händler stemmte die Arme in die Hüften und musterte seine fünf Sklaven. Tertia holte tief Luft und stieß hervor: »Wir sehen bestimmt alle viel gesünder und kräftiger aus, wenn wir gegessen haben!«

»Das hoffe ich«, entgegnete der Mann, dem ihr Vater sie verkauft hatte, trocken, aber er winkte einen der zwischen den Fuhrwerken herumlaufenden und mit Körben beladenen Sklaven heran, und sie bekamen alle ein Stück von dem Brot, das er für ein As erwarb. Wie sie es daheim getan hatte, kaute Tertia eine halbe Ewigkeit daran, um den Hunger wenigstens etwas zu vertreiben. Es half wenig, was auch daran lag, dass es irgendwo in der Nähe nach frischem Fisch roch. Außerdem kaufte sich der Händler selbst etwas Käse, ehe er begann, sich ausgiebig mit dem Inhaber des nächsten Fuhrwerks zu unterhalten. Der scharfe Duft ließ Tertia das Wasser im Munde zusammenlaufen, doch es hatte keinen Sinn, den Händler um ein Stück zu bitten. Und auch, was sie von dem Gespräch belauschen konnte, klang nicht sehr ermutigend: Der Einzelhandel sei einfach nicht mehr das, was er einmal gewesen wäre, weil die Legionen ganze Barbarendörfer als Billigsklaven mitbrächten. Es gäbe sogar ein paar besserwisserische Anwälte, die sich durch Prozesse einen Namen machen wollten und darum immer öfter darauf hinwiesen, dass Italiker frei geboren seien und überhaupt nicht verkauft werden dürften. Ihr Beharren darauf, dass man nur als Sklave geboren werden oder durch Krieg und zur Bestrafung dazu gemacht werden dürfe, löste bei dem anderen Fuhrwerksbesitzer die Bemerkung aus, seiner Ansicht nach wären Anwälte ohnehin Menschen, deren Unkenntnis des Gesetzes nicht bestraft, sondern belohnt wurde; ihretwegen musste man neuerdings jedes Mal einen Zeugen dafür bemühen, dass der Vater der Familie, dessen Gewalt über seine Angehörigen jedes andere Gesetz übertraf, dem Verkauf zugestimmt hatte.

»Wenn ich das Geld nicht wieder reinkriege, das ich für die fünf hier ausgegeben habe, wird mir nichts anderes übrig bleiben, als sie zu ertränken«, sinnierte der Händler.

»Für das Ding da«, meinte der andere und nickte in Tertias Richtung, »wirst du allemal dein Geld bekommen. Zwerge sind selten. Die anderen …«

Tertia hatte genug gehört. Sowenig sie Fausta ausstehen konnte, ertränkt zu werden war ein Schicksal, das keiner verdiente. Außerdem fühlte sie sich ein klein wenig für das andere Mädchen verantwortlich. Zu jeder anderen Familie im Dorf gehörten viele Kinder, doch Tertias Geschwister waren alle kurz nach ihrer Geburt gestorben. Bei vieren war sie alt genug gewesen, um es zu erleben, und seitdem wurde sie das Gefühl nicht los, dass sie etwas dagegen hätte tun müssen. Fausta war nicht ihre Schwester, aber doch ein Teil ihrer Kindheit. Vielleicht war dies die Gelegenheit, ihre Schuld wieder gutzumachen.

Tertia zupfte Fausta am unteren Rand ihrer zerknitterten Tunika und gestikulierte so unauffällig wie möglich, um ihr klar zu machen, dass sie fortlaufen sollte, ohne es laut auszusprechen. Mittlerweile war die Sonne zur Gänze aufgegangen und umgab Faustas krauses Haar und ihr verweintes, fleckiges Gesicht mit einem hellen Glanz. Das Mädchen schüttelte stumm, aber bestimmt den Kopf und brach erneut in Tränen aus.

Vielleicht, dachte Tertia, glaubt sie nur nicht, dass der Händler wirklich mit ihr machen kann, was immer er will. Diesen Fehler würde sie selbst nicht begehen. Mit einem jähen Entschluss kroch sie zwischen die Räder des Fuhrwerks.

Der Boden hier war aus Erde, festgetretener Erde mit Steinchen und Abfall, der an ihren Beinen und Armen kratzte, als sie sich so flach wie möglich machte und mühsam voranzog. Sie tauchte auf der anderen Seite des Karrens wieder auf, wurde von einem Paar Beinen grob zu Boden gestoßen, rappelte sich hoch – und rannte los.

Lycus konnte sich bessere Tage vorstellen. Früh aufzustehen, nur um seinem Patron kurz nach Sonnenaufgang seine Aufwartung machen zu können, war sein Schicksal als Freigelassener, ganz gleich, wie lange sein Sklavendasein schon zurücklag. Trotzdem war es an manchen Tagen eine Qual, zusammen mit einer Schar weiterer Klienten schon zur ersten Stunde im Vestibulum des ehrenwerten Lucius Aemilius Paullus herumzustehen, vor allem, wenn man am Abend zuvor unerfreuliche geschäftliche Neuigkeiten erhalten und daraufhin etwas zu viel Wein aus Setia getrunken hatte. Lycus hätte gerne mit seinem Patron unter vier Augen über diese Nachrichten gesprochen und wollte die morgendliche Aufwartung zumindest dazu nutzen, um eine Unterredung zu erbitten, aber Aemilius hatte ihn heute geflissentlich übersehen. Zufall oder Absicht?

Während er auf das Forum Boarium zusteuerte und dort mehr und mehr Bekannte traf, versuchte Lycus, sich seine Grübeleien nicht anmerken zu lassen. Unter den Freigelassenen seines ehemaligen Herrn war er einer der erfolgreichsten: Er war stolzer Besitzer einer Garküche, einer Töpferei, eines Bordells, zweier Mietshäuser, einer Gauklertruppe und noch dazu an einem der Theater beteiligt. Gewiss, die meisten dieser Besitztümer waren nicht eben dazu geeignet, ihm einen guten Ruf zu verschaffen, aber sie waren äußert einträglich, und Aemilius hatte sich noch nie beschwert, wenn er die jährlichen Abgaben erhielt, die sein Freigelassener ihm schuldete. Nur in der letzten Zeit lief alles schief.

Lycus hielt es mit dem Grundsatz, nie mehr Steuern zu zahlen, als unbedingt nötig war. Deswegen hatte er sein Bordell nie offiziell registrieren lassen. Es befand sich im gleichen Gebäude wie die Garküche, und soweit es das Auge des Gesetzes betraf, arbeitete jedermann dort ausschließlich am Herd oder zählte zu der Gauklertruppe. Jahrelang war das gut gegangen, aber nun hatte man Lycus mitgeteilt, er sei wegen illegaler Zuhälterei angezeigt worden. Und das nur, weil ein übereifriger Beamter sich einen Namen machen wollte! Die Bestechungssummen, die verlangt wurden, um die Sache zu glätten, waren horrend – es sei denn, der Patron ließ sich überzeugen, seinen Einfluss geltend zu machen. Aemilius war mit einer Enkelin des Herrschers vermählt. Kein noch so ehrgeiziger Beamter übersah so etwas.

Andererseits musste Lycus vorsichtig mit der Anzahl von Gefallen sein, um die er seinen Patron bat, denn er brauchte Aemilius’ Hilfe auch noch in anderen Angelegenheiten. Das Theater, an dem er beteiligt war, hatte Einbußen erlitten, seit in der Nähe eine Gladiatorenschule eröffnet worden war. Lycus hatte dem Besitzer, der von allen nur »der Pompejaner« genannt wurde, vorgeschlagen, sich zu beiderseitigem Gewinn zusammenzutun, aber der hatte ihm die kalte Schulter gezeigt und überdies vorgegeben, selbst von allerhöchster Stelle protegiert zu werden.

Bei seinem dritten Ärgernis konnte ihm auch Aemilius nicht helfen: Einer der Kunden des Bordells war in der gestrigen Nacht handgreiflich geworden, hatte seinem Mädchen das Gesicht und die linke Brust aufgeschlitzt und sich überdies geweigert, zu bezahlen, wohl wissend, dass Lycus nur Schadensersatz wegen Sachbeschädigung fordern konnte, selbst wenn er vor dem Gesetz zugab, ein Bordell zu unterhalten. Natürlich verfügte Lycus über ein paar große und kräftige Sklaven, die in derartigen Fällen eingreifen sollten, aber der Mann konnte besser mit einem Messer umgehen, als sich das für Bordellkunden schickte, und hatte einem der Sklaven noch eine schwere Bauchwunde beigebracht, ehe er entwaffnet werden konnte. Das bedeutete Ausgaben, Ausgaben, Ausgaben.

Huren mit Narben waren alltäglich, vor allem, wenn es sich um Barbarinnen handelte, die man über große Strecken nach Rom gebracht hatte. Ob von Peitschen, Fußfesseln oder Stöcken, irgendwelche Narben hatten sie alle. Manchmal war das sogar gut für das Geschäft; es gab Männer, die eine Narbe auf dem Rücken, dem Hintern oder um das Fußgelenk, das ohnehin nur Dirnen mit bunten Ketten schmückten, als besonders anregend empfanden. Aber Narben im Gesicht waren etwas anderes. Narben im Gesicht waren abstoßend, nicht reizvoll.

Da das Mädchen eine seiner besten Dirnen war und immer die zehn Kunden pro Nacht schaffte, die er verlangte, hatte Lycus sie zu dem Aeskulap-Tempel auf der Tiberinsel bringen lassen. Dort war man erfahren darin, verletzte Sklaven wieder zusammenzuflicken, aber es würde trotzdem dauern, bis Sosia wieder arbeiten konnte, und dann würde ihr vernarbtes Gesicht einige Kunden gewiss abstoßen. Um den Leibwächter mit der Bauchwunde war es ganz und gar geschehen. Kurzum, Lycus musste ein paar neue Sklaven kaufen, und angesichts der Bestechungssummen, die ihm drohten, wenn Aemilius ihm nicht half, machte ihn diese Aussicht alles andere als glücklich. Gewiss, vor Kurzem hatte er zwei Tänzerinnen aus seiner Gauklertruppe mit Gewinn an einen Ritter verkauft, aber da er sie ersetzen und den Ersatz erst neu anlernen lassen musste, war das Geld dafür schon verplant gewesen. Nun kamen nichts als weitere Ausgaben auf ihn zu.

Er hatte beschlossen, auf dem alten Forum Boarium mit der Suche anzufangen, wo es Billigware gab, nicht so exotische Sklaven wie vor dem Tempel des Castor und Pollux, für die man Unsummen ausgeben musste. Aber hier bestand eben auch die Gefahr, nichts Geeignetes zu finden.

»Warum so ein langes Gesicht, Aemilius Lycus?«, unterbrach eine trockene Stimme seine Gedanken. »Der Tag ist so schön!«

Da er den Sprecher bereits am Tonfall erkannte, machte sich Lycus, der wie alle Freigelassenen den Namen seines alten Herrn angenommen hatte, nicht die Mühe, hastig ein Lächeln aufzusetzen. »Wie man es nimmt, Naso«, entgegnete er achselzuckend und nickte dem hageren Mann zu, der ihn gegrüßt hatte. Sie kannten einander, seit Lycus’ Theatertruppe die Medea des Dichters aufgeführt hatte; überdies waren sie sich ein paar Mal im Haus seines Patrons begegnet.

Im Allgemeinen hielt sich Lycus lieber an die Komödien von Plautus, der seit Jahrhunderten tot und daher nicht in der Lage war, Entgelt zu fordern, aber Ovidius Naso war als Schriftsteller sehr in Mode. Sein Buch über die Liebeskunst war das bestverkaufte Buch der letzten acht Jahre. Er hatte Lycus und seinen Mitteilhabern mehr zahlungskräftige Besucher aus dem Patrizierstand in das Theater gebracht als jemals zuvor. Man musste dem Mann auch anrechnen, dass er sich nicht zu schade war, auf offener Straße mit Lycus zu reden, etwas, wozu sich sehr viele der Edlen, mit denen Lycus sonst beruflich zu tun hatte, gewiss nicht bequemten.

»Da die Musen wieder mit mir sprechen«, sagte Ovidius, »ist es ein sehr guter Tag für mich.«

Der selbstverliebte Ton, den der Dichter anschlug, war nicht nach Lycus’ Geschmack. Aber was soll’s, dachte er. Es gibt Investitionen, die sich lohnen. »Sie diktieren dir nicht zufällig etwas, das ich …«, begann er, wurde jedoch jäh unterbrochen, als von links etwas gegen ihn prallte, das er zunächst für ein Kind hielt. Gleichzeitig hörte er wütendes Geschrei.

Die Jahre in Freiheit und ein gewisser Wohlstand, auf den er stolz war, hatten Lycus einen Bauch eingebracht, aber auf die Worte »Halt, Halt!« reagierte er noch so geschwind wie eh und je. Als sich das Kind wieder aufrappelte, griff er zu, hielt es fest und fasste es dabei genauer ins Auge. Erstaunt fiel ihm auf, dass dieses winzige Geschöpf ausgesprochen unkindliche, weibliche Formen besaß und ein nicht unschönes Antlitz, das die unfertige Weiche eines Kindergesichts bereits verloren hatte. Die schwarzen Haare waren lang genug, um einer erwachsenen Frau Ehre zu machen. Sie wehrte sich und versuchte, ihn zu beißen, doch Lycus hatte viele Erfahrungen mit arbeitsunwilligen Mädchen, die wesentlich größer waren, und wusste, wie man dergleichen vermied. Der Griff, mit dem er die Zwergin hielt, wurde eisern.

»Lass sie doch atmen«, sagte Ovidius, der sie interessiert beobachtete, als sich ihre Wangen purpurn färbten. »Sie erstickt dir noch.«

Inzwischen war der Rufer aufgetaucht, schnaufend und selbst hochrot im Gesicht. Ein Bauer aus der Provinz, der im Handel herumpfuscht, entschied Lycus, der selbst sein Leben als Lycos aus Athen begonnen hatte und dazu neigte, die Italer außerhalb von Rom samt und sonders als Barbaren zu sehen.

Der Mann erklärte wortreich, die Kleine sei sein Eigentum, und setzte zu weiteren Argumenten an, als sie ihn unterbrach. »Ich gehöre ihm nicht«, erklärte sie mit einer Stimme, die für so ein kleines Ding erstaunlich durchdringend war und weit trug. Sie musste wohl Übung darin haben, sich gegen Geschrei durchzusetzen. »Ich bin eine Prinzessin und von Seeräubern geraubt worden. Aber wenn meine Untertanen mich finden, werden sie alle, die mir wehgetan haben, ans Kreuz schlagen, aufhängen oder köpfen. Und diejenigen, die mir helfen, werden sie belohnen«, verkündete sie voll inbrünstiger Überzeugung. Die Tatsache, dass sie eine eigenartige Mischung aus ordentlichem Latein und sabinischem Dialekt sprach, ruinierte den Effekt natürlich, aber Lycus konnte das Potenzial erkennen und wurde nachdenklich.

Ovidius lächelte amüsiert. »Wie lautet dein Name, hochedle Fremde?«, fragte er, was den Händler davon abhielt, ihr die Ohrfeige zu verabreichen, für die er die Hand schon erhoben hatte. Lycus nutzte die Gelegenheit und teilte dem Provinzler mit, für eine Sklavin, die schon vor dem Verkauf ihre ungebärdige Natur so deutlich gezeigt habe, werde er sicher nicht viel erhalten, aber er, Lycus, sei ein Mann mit mitleidvollem Herzen.

»Tertia«, sagte die Kleine misstrauisch. Sie spürte offenbar, dass Ovidius sie nicht ernst nahm.

»Die Dritte?«, sagte der Dichter. »Das ist ein schlechter Name, den nur einfallslose Bauern ihren Töchtern geben. Nein, du hältst mich zum Narren. Dein Name lautet … Andromeda. Alle gefangenen Prinzessinnen sollten Andromeda heißen.«

»Du hältst mich wohl für dumm!«, polterte der Händler gleichzeitig. »So eine Missgeburt ist eine Seltenheit. Dafür zahlen sie hier in der Stadt mindestens tausend Denare, das weiß ich genau.«

Der Bauer hatte mehr Recht, als er wissen konnte. Zwerge waren an sich bereits ungeheuer selten; Lycus hatte in seinem Leben nur drei gesehen, und er lebte seit Jahrzehnten in Rom. Zwerge, die keinen gedrungenen Oberkörper, keinen zu großen Kopf und zu kurze Beine besaßen, sondern stattdessen wie gewöhnliche Menschen gewachsen waren, nur in einer viel kleineren Größe – von solchen Kreaturen hatte er nur gehört, bis er das Mädchen heute vor sich sah.

Während sich Lycus in den Handel mit dem Provinzler stürzte, nahm er aus den Augenwinkeln wahr, dass sein zukünftiges Eigentum keine Anstalten mehr machte davonzulaufen, weil es mit Ovidius schwatzte. Er fand das gleichzeitig erstaunlich, beruhigend und jämmerlich. Nach seiner beträchtlichen Erfahrung, sowohl als Sklave als auch als Freigelassener, erreichte nur eine Art von Mensch die Freiheit, ganz gleich, ob durch die Gunst des Herrn oder durch das Weglaufen: die Art, die sich durch nichts und niemanden von ihrem Ziel ablenken ließ. Trotzdem würde er die Zwergin das Halsband mit der Bronzescheibe tragen lassen, das einen fluchtverdächtigen Sklaven kennzeichnete. Es konnte nicht schaden, vorsichtig zu sein.

Schließlich verständigte er sich mit dem unerfahrenen Händler auf siebenhundert Denare. »Zweitausendachthundert Sesterzen«, jammerte Lycus laut, während sich seine Stimmung in Wahrheit immens gebessert hatte. Das war noch nicht einmal ein Zehntel des tatsächlichen Werts. Solche Momente waren es, die ihn immer wieder dazu brachten, selbst auf den Markt zu gehen, statt einen seiner Sklaven zu schicken. Vor seiner Freilassung war er der beste Händler gewesen, den Aemilius Paullus je besessen hatte, und er genoss es, sein größtes Talent auch in eigener Sache auszuüben. Er war so zufrieden mit sich, dass er dem Mädchen noch ein paar Worte mit Ovidius gönnte, ehe er sich daranmachte, Ersatz für seinen Rauswerfer und seine verwundete Dirne zu besorgen. Wenn er Glück hatte, dann war der Bauer nicht der letzte dumme Händler gewesen, dem er heute begegnete. Schließlich waren die achttausend Sesterzen, die man üblicherweise für eine hübsche Sklavin zahlen musste, eine stattliche Summe, und es fiel ihm schwer, sich von seinem hart verdienten Geld zu trennen, wenn es sich vermeiden ließ.

Notfalls konnte er natürlich auch die Zwergin in seinem Bordell einsetzen, aber die Mehrzahl seiner Kunden war nicht an Kindern und Missgeburten interessiert. Bisher hatte man in seinem Haus nur erwachsene Kost bekommen, und er war stolz darauf. Die Kleine lohnte sich an anderer Stelle bestimmt mehr.

»Kannst du auf den Händen stehen und singen?«, fragte er die Zwergin, während er in Gedanken noch einmal die Kosten und möglichen Erträge durchging.

»Hat mir nie jemand beigebracht«, erwiderte sie und blickte mit einem Mal erleichtert drein, als habe sie andere Fragen befürchtet. »Aber ich kann es lernen. Ich lerne sehr schnell!«

»Hm. Wie war noch mal dein Name?«

»Andromeda.«

Ovidius lächelte, und Lycus nickte zufrieden. Niemand, der ein Sklave wurde, behielt seinen alten Namen, und wenn man dazu da war, die Menschen zu unterhalten, dann war ein Aufsehen erregender Name besser als ein schlichter.

»Dann leb wohl, Prinzessin«, sagte Ovidius. »Ich wünsche dir Glück und ein langes Leben in Rom.«

»Glück und ein langes Leben, hoch-ed-ler Fremder«, erwiderte sie, seine Formulierung wiederholend, und obwohl man den sabinischen Dialekt in ihrer Stimme bei dem Wort Leben noch hörte, war der Rest richtig ausgesprochen, als hätte sie den Gruß hier in der Stadt gelernt. Zumindest war sie nicht dumm. Bei Huren hatte Lycus nichts gegen Dummheit, im Gegenteil, dann machten sie ihm keinen Ärger, aber seine Mimen brauchten eine gute Auffassungsgabe.

»Warte noch, Naso«, sagte er rasch. Ihm war eingefallen, dass sein Patron auch der Gönner des Dichters war, wenngleich Lycus vor Aemilius’ Heirat freigelassen worden war und daher die Enkelin des Princeps bisher nur aus der Ferne gesehen hatte. »Wenn du Aemilius Paullus oder seiner Gemahlin begegnen solltest, dann wäre ich dir dankbar, wenn du meine Neuerwerbung nicht erwähnst. Es … kann sein, dass ich eine Überraschung plane.«

Ovidius versprach es und fügte hinzu, er sei selbst heute Morgen hier, um für eine Überraschung zu sorgen. »Die Herrin Julilla lebt seit der Verbannung ihres Bruders viel zu zurückgezogen«, sagte er. »Das darf nicht so weitergehen. Es verstößt gegen die Natur, wenn sich ständig Wolken vor die Sonne drängen.«

Daran, dass Aemilius Paullus und seine Gemahlin Vipsania Julilla vielleicht deswegen weniger Klienten empfingen, weil ihr Bruder verbannt worden war, hatte Lycus noch gar nicht gedacht. Da eine solche Erklärung nichts mit ihm zu tun hatte, erleichterte ihn sofort ein wenig, bis ihm bewusst wurde, was für Nachteile sie barg: Wenn der Name seines Patrons das Auge des Gesetzes einschüchtern sollte, dann durften er und seine Frau nicht bei Augustus in Ungnade stehen.

»Gewiss doch«, stimmte er hastig zu. »Sie ist die Enkelin des Princeps, und Rom kann sich über jedes Mitglied der julischen Familie freuen, das …« Ihm fiel ein, wie viele Mitglieder der julischen Familie entweder verbannt worden oder durch eine merkwürdige Häufung von Krankheiten und Unfällen gestorben waren, und er verstummte. Natürlich kümmerte es Lycus nicht, was in der Familie des Princeps vorging, solange der Mann seiner Enkelin nur in der Lage war, Einfluss für seine Klienten auszuüben. »Was für eine Überraschung hast du denn im Auge?«, fragte er ernüchtert.

»Muscheln«, sagte Ovidius und ließ nicht erkennen, ob er Lycus’ wechselndes Mienenspiel richtig deutete. Lycus war versucht zu fragen, ob ein Angehöriger des römischen Ritterstands für solche Gänge nicht seinen Koch schicken konnte. »Aus Nubien«, fügte Ovidius hinzu. »Man soll das Rauschen des Meers in ihnen hören können.«

Lycus zuckte die Achseln. Muscheln zu etwas anderem als zum Essen zu kaufen, hielt er für überflüssig, doch es war nicht sein Geld, das auf diese Weise verschwendet wurde. Er verabschiedete sich von Naso, schnappte sich das Mädchen und machte sich daran, endlich Ersatz für seine beiden Sklaven zu suchen.

Schnell zeigte sich, dass unter den angebotenen Frauen keine war, für deren Dienste ein Mann freiwillig Geld bezahlen würde – zumindest keiner, der in Lycus’ Bordell verkehrte. Dafür hatte er Glück, was einen Rauswerfer betraf: Der junge Erbe eines Möbelherstellers, den die Würfelleidenschaft in den Ruin getrieben hatte, war dabei, seinen Hausrat zu versteigern, und hatte es dabei viel zu eilig, um auf angemessene Preise zu achten. Lycus erwarb einen starken und gut aussehenden Jungen namens Blandus, der nicht allzu klug wirkte und daher hoffentlich die Finger von den Einnahmen ließ. Das Leben eines Geschäftsmanns in Rom war hart, wenn man nicht den richtigen Blick für sein Eigentum hatte.

Andromeda wusste nicht, was sie von dem Mann halten sollte, der sie gekauft hatte. Caecas Beschreibung von einem edlen Senator entsprach er gewiss nicht. Aber er sah gut genährt aus, und dass er in der Lage war, sich gleich zwei Sklaven zu kaufen, bewies ihr, dass man bei ihm nicht hungern würde. Das war das Wichtigste.

Bis er seine Angelegenheiten beendet hatte, schwirrte ihr der Kopf von all den Menschen. Inzwischen hatte sie es längst aufgegeben zu zählen; auf diesem Platz allein waren mehr, als ihr gesamtes Dorf barg. Caeca hatte ihr davon erzählt, aber sie hatte es sich nicht vorstellen können, nicht wirklich.

Es war auch nicht so, dass es sich einfach nur um mehr Menschen handelte, als sie gewohnt war. Nichts an all diesen Leuten war einheitlich; wenn die Bewohner ihres Dorfes wie Körner an derselben Ähre waren, dann gab es hier nichts als bunt zusammengewürfeltes Herbstlaub, das vom Wind aus Versehen in die gleiche Ecke getrieben worden war. Neben den abgerissenen Gestalten auf den Tempelstufen gab es Menschen wie Lycus, deren satte Körper in Gewändern frei von Flicken oder Rissen steckten, es gab Fremde wie sie, die sich verwirrt umschauten, und viel, viel mehr, die sich mit Ellbogen den Weg bahnten und genau zu wissen schienen, wohin sie unterwegs waren. Der Geruch von Schweiß, wenn sie an einem vorbeiliefen, war vertraut, aber oft genug wurde er vermischt und gar überdeckt von süßlichen Gerüchen, als hätten sich die Betreffenden in Blumen gewälzt, kurz bevor diese verrotteten. Geschwätz und Geschelte von allen Seiten erfüllten ihre Ohren, und es kam ihr wie ein Wunder vor, dass Lycus bei seinen Verhandlungen verstehen konnte, was die anderen zu ihm sagten. Dabei sprach kaum einer in der langsamen, schleppenden Tonart der Leute im Dorf, doch die Stadtmenschen klangen auch nicht gleicher, als sie aussahen. Jeder Dritte schien die Worte, die ihm aus dem Mund flossen, anders zu betonen.

Sie beobachtete die Sklaven, die zum Kauf angeboten wurden, um genauer zu wissen, was sie selbst erwartete. Angepriesen wurden sie ähnlich wie der Käse und die Fleischstücke, die es an einigen Ständen gab, aber nur wenige der Sklaven wirkten unsicher oder eingeschüchtert, während mögliche Käufer sie musterten. Die meisten erschienen ihr gleichmütig oder resigniert, es sei denn, dass einer der besser gekleideten Menschen sie ins Auge fasste; dann stellten sie sich in Positur und setzten ein Lächeln auf.

Als ihr neuer Besitzer Aemilius Lycus sich schließlich mit ihr und dem jungen Mann in Bewegung setzte, wurde Andromeda ein weiterer Umstand bewusst, den sie sich nie hatte vorstellen können: Keiner dieser Menschen kannte sie. Selbst ihr neuer Besitzer und der andere Sklave, den sie neugierig musterte, waren nichts als Fremde.

Im Dorf war sie hin und wieder von anderen Kindern gejagt worden, aber jeder wusste, wer sie war und wie sie aussah. Hier gab es nur Fremde, die sie anstarrten, offen und neugierig, manche sogar feindselig. Oder, was noch viel häufiger vorkam: Leute, die sie einfach übersahen und zur Seite stießen, wenn sie sich an der kleinen Gruppe vorbeidrängten. Lycus behielt sie und den anderen Sklaven zwar die meiste Zeit dicht bei sich, doch als sie an einem riesigen Torbogen aus Stein vorbeikamen, groß und gewaltig, mit Gestalten, die in ihn eingehämmert waren, blieb sie unwillkürlich stehen – und wurde gleich darauf umgeworfen. Der Mann, der von hinten in sie hineingelaufen war, schien dies gar nicht zu bemerken, doch sie stürzte zu Boden, schlug hart mit den Knien auf und zuckte zusammen, als ihr jemand schmerzhaft auf ein Bein trat. Zum ersten Mal wurde ihr klar, dass sie in dieser von Menschen berstenden Stadt schlicht und einfach zertrampelt werden konnte, nicht, weil ihr jemand Böses wollte, sondern weil es so unendlich viele gab, die sie bei ihrer Größe leicht übersahen. Sie rappelte sich hoch und schrie erschrocken auf, als sie eine Ladung Eisenstangen auf sich herabstürzen sah, weil der Sklave, der sie getragen hatte, bei ihrem Anblick stolperte. Im letzten Moment packte die Hand ihres neuen Besitzers zu und zog sie unsanft zur Seite.

»Du kriegst ein Halsband«, schnaubte Lycus ungehalten. »Noch ein Weglaufen kann ich mir nicht leisten.«

»Aber ich wollte gar nicht …«

Er hörte ihr nicht zu. Der andere neue Sklave erhielt den Auftrag, sie an die Hand zu nehmen. Blandus hatte viel längere Beine als sie, und er riss ihr fast den Arm aus der Schulter, weil er sie um ihr Handgelenk gepackt hielt. Andromeda kam rasch ins Schwitzen, als sie versuchte, so schnell wie er zu laufen. Die Angst, die sie gepackt hatte, als sie auf dem Boden lag, wich dem hastigen Ringen um den nächsten Atemzug.

Bald gab es keine wuchtigen Gebilde aus Stein mehr, die sie ablenkten. Die Straßen, durch die sie nun gingen, wurden immer enger, aber die Leute wurden nicht weniger. Aus den Augenwinkeln sah sie unzählige Häuser aus Holz, immer noch viel größer als alles daheim. Das Geschrei von Verkäufern, die ihre Waren anpriesen, gellte ihr so laut in den Ohren, wie sie es auf dem kleinen Marktplatz ihres Dorfes nie gehört hatte.

Der Boden unter ihren Füßen war inzwischen auch nicht mehr aus Stein, sondern aus festgetretenem, staubigem Boden und hin und wieder etwas Weichem, in das ihre bloßen Fußsohlen traten, während sie weitergezerrt wurde.

Vor einem Haus, das wieder aus Steinen bestand, aus kleinen, merkwürdig gleichmäßigen, roten Steinen, blieb Lycus schließlich stehen. Andromeda vergaß die Erschöpfung und die nagende Angst, noch einmal zu stürzen und diesmal wirklich zertrampelt zu werden, als sie den wunderbaren Geruch von Essen bemerkte, der aus jeder Ritze zu strömen schien. Was für ein Glück, dachte sie. Caeca hatte erzählt, dass es Orte gab, an denen Mahlzeiten für Fremde bereitet werden, Herbergen. Lycus mochte kein edler Senator und kein Gesandter aus dem Reich der Zwerge sein, aber wenn ihm so eine Herberge gehörte, war er ein Besitzer, bei dem man bestimmt ein gutes Leben führte.

Vor dem Haus stand ein Holzpfahl mit einer Schnitzerei, die drei Fische mit länglichen Schnäbeln zeigte. Der junge Mann, der auf dem ganzen Weg nur mürrisch dreingeschaut und geschwiegen hatte, machte auf einmal ein entsetztes Gesicht. »Herr«, sagte er zu Lycus, »ich bin ein Haushaltssklave. Ich kann rechnen und aufwarten. Gewiss kann ich dir in deinem Haushalt nützlicher sein als in …«

Er brach ab, als sein Besitzer streng den Kopf schüttelte.

»Mein Junge«, entgegnete Lycus, »ich war selbst Haushaltssklave, in einem viel besseren Haushalt, und wenn ich jemals etwas derart Dummes gesagt hätte, dann wäre ich nicht lange dort geblieben. Habe ich dich um deine Meinung gefragt? Du hast Glück, dass ich dich nicht wegen deines Verstands gekauft habe.« Er stieß sie beide zum Eingang hin. »Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Zeit ist Geld. Und ich erwarte, dass ihr mir welches einbringt. Untätige Sklaven verursachen nur Kosten. Also los.«

Andromeda fiel gerade noch auf, dass die Fenster des Gebäudes in den oberen Stockwerken gegen die morgendliche Sonne dicht abgeschottet waren. Dann traten sie durch die Tür, und die plötzliche Dunkelheit verschluckte sie.

Das dämmrige Dunkel im Inneren des gewaltigen Tempels auf dem Marsfeld, der den olympischen Göttern geweiht war, sorgte dafür, dass man eine Weile brauchte, um alle Einzelheiten zu erkennen. Es gab nur eine Lichtquelle, den fahlen Sonnenschein des Spätherbsts, der durch die offene Spitze des riesigen, halbkugelförmigen Dachs fiel und einen hellen Fleck auf den Boden malte.

Ovidius Naso wusste nicht, ob die junge Frau, die ihrer Sänfte entstiegen war und nun hoch erhobenen Hauptes den Vorsaal mit seinen acht Granitsäulen durchquerte, überhaupt etwas von der Pracht um sie herum wahrnahm. Schließlich war das Pantheon ihr nur zu gut bekannt; ihr Vater, Marcus Vipsanius Agrippa, hatte es erbauen lassen, und auch die einfachen Römer hatten längst aufgehört, über das Wunder der gigantischen Kuppel mit ihren verschiedenen Gesteinsarten zu staunen.

Ovidius hatte gewusst, dass sie heute hierher kam; dennoch wartete er einen Moment, bevor er auf sie zuging. Sie trug die schwere Stola einer verheirateten Frau, was sie früher so gut wie nie getan hatte, und das blonde Haar wurde dadurch so versteckt wie die Figur. Ihr reines, klares Profil aber war so fein geschnitten wie die vulkanischen Lapilli, mit denen ihr Vater seine Kuppel vollendet hatte, und machte sie selbst in dieser Kleidung unverwechselbar.

Ihm fiel das amüsante Mädchen ein, das Lycus heute Morgen in die Arme gelaufen war, die kleine Zwergin mit ihrem dreckverschmierten Gesicht und dem energischen Bestehen darauf, eine Königstochter zu sein. In Rom gab es keine Könige mehr, und es würde sie nie mehr geben, aber die Frau, die er hier vor sich sah, kam einer Prinzessin nahe.

Als sie ihm ihren Kopf zuwandte, wusste er, dass sie ihn im Schatten der Wände entdeckt hatte. Doch dann überraschte sie ihn. Statt darauf zu warten, dass er zu ihr kam und sie als Erster begrüßte, wie es sich für einen Dichter ziemte, der seiner Patronin die Aufwartung machte, kam sie auf ihn zu. Die Absätze ihrer kleinen Stiefel klapperten leise auf dem Boden, kaum lauter als der Flügelschlag der Vögel, die sich immer wieder in die Kuppel des Tempels verirrten und nicht sofort wieder hinausfanden.

»Sei gegrüßt, Publius Ovidius«, sagte Vipsania Julilla mit ihrer klaren, sehr präzisen Stimme, erreichte den hellen Fleck, den die Herbstsonne zwischen ihn und sie gestellt hatte, und trat aus der Sicherheit der Schatten ins Licht.

II.

Sie wohnte jetzt in einem Haus aus Steinen. Das war es, was sie sich täglich voller Stolz und Staunen sagte. Die meisten anderen Häuser in dem Viertel – das, wie man ihr erklärte, Subura genannt wurde – waren aus Holz, aber nicht das von Lycus. Und dabei lebte er selbst gar nicht hier.

»Er residiert auf dem Esquilin«, sagte der alte Mann, mit dem sie sich am meisten unterhielt, und lachte, ein raues, meckerndes Lachen, wie es ein Leben voller Wein hinterließ. »Nicht so hoch, wie er gerne möchte, aber immerhin.«

Sein Name war Arellius, und er war der einzige Bewohner des Hauses, der sich selbst gehörte. Was genau er hier tat, fand Andromeda erst nach einiger Zeit heraus. Die Tätigkeit der übrigen Bewohner begriff sie dagegen sehr schnell, auch wenn sie noch nie ein solches Haus gesehen hatte.

Es bestand aus mehreren Stockwerken und war so groß, dass sie es nicht ganz sehen konnte, selbst wenn sie sich auf der Straße auf den Boden legte, was sie nicht mehr als einmal versuchte; es gab zu viele Leute, die einen in ihrer morgendlichen Hast übersahen. Ständig Stufen hinauf- und herunterklettern zu müssen, um in dem Haus irgendwo hin zu gelangen, war eine Stadteigenart, auf die Andromeda gerne hätte verzichten können. Vor dem Tempel hatte sie der Anblick einer Treppe beeindruckt. In diesem Haus vermutete sie manchmal, dass Stufen erfunden worden waren, um kleine Menschen ständig zum Schwitzen zu bringen.

Es war immer genug Wasser im Haus dank eines Brunnens im Innenhof, gespeist von etwas, das Arellius als »die öffentliche Wasserleitung, die wir Agrippa zu verdanken haben«, bezeichnete. Der Unterschied zu ihrem Dorf, in dem es nur eine einzige Quelle gab, hätte nicht größer sein können. Im Erdgeschoss befand sich die große Küche mit einem Herd, der den ihrer Mutter winzig aussehen ließ, und vielen Kesseln, in denen ständig Suppen gerührt wurden. Andromeda verbrannte sich beinahe die Nase, als sie versuchte, in einen hineinzuschauen. All das Essen hätte daheim eine Woche lang für das ganze Dorf genügt, aber hier wurde es verkauft, am Eingang oder von den Sklaven, die es in kleineren Kesseln durch die Gegend trugen.

An ihrem ersten Tag schlüpfte sie in die Küche, sooft man sie ließ, und atmete mit geschlossenen Augen all die verschiedenen Düfte in sich hinein: frisch gebackenes Brot, warm und in der Nase kitzelnd wie Strohhalme an guten Tagen. Was für ein Wunder, ständig frisches Brot zur Verfügung zu haben! Und Fische, jede Menge Fische, gebraten, gekocht, gesalzen. Der würzige, scharfe Geruch ließ ihre Knie schwach vor Hunger werden, bis sie zum ersten Mal mit den anderen zu essen bekam. Sie konnte nicht verstehen, warum viele der Frauen aus dem Haus ein wenig begeistertes Gesicht dabei machten oder gar Grimassen zogen.

Auch nachdem sie zum ersten Mal seit Jahren richtig satt geworden war, drückte sich Andromeda in den Ecken der Garküche herum und schnupperte. Selbst der satte, schwere Geruch von verbranntem Olivenöl schien ihr der Inbegriff von Reichtum. Öl hatte es daheim nur an den Festtagen gegeben, und in diesem Haus glänzte jeder am ganzen Leib, als hätte er seine Haut damit bestrichen. Die Stadt, die wunderbare Stadt, hatte ihr Versprechen von vollen Mägen für ihre Einwohner erfüllt! Zu hören, dass Lycus’ Garküche nur eine von vielen innerhalb des Viertels war, verdrehte ihr den Kopf.

»Jeder will etwas Warmes, vor allem jetzt, wo der Herbst uns nichts als kalte Tage bringt«, erklärte Arellius, »und in den Mietshäusern hat fast keiner einen eigenen Herd. Für Holzhäuser sind sie sowieso verboten, wegen all der Brände, die es schon gab.« Er zwinkerte ihr zu. »Aber Lycus hat ja eine Menge heißer Angebote.«

Andromeda begriff schnell, dass nicht die Rede von den Suppen oder dem Glühwein war, der gerade in diesem kalten Herbst zu den beliebtesten Waren der Garküche gehörte und in der ganzen Stadt Abnehmer fand. Gemeint war die andere Ware des Hauses, die im ersten Stock. In den Kammern dort stand immer nur ein Bett, anders als im zweiten Stock, wo sich mehrere Frauen ein Zimmer teilten. Und im ersten Stock wurde auch nicht geschlafen. Durch die Vorhänge, die jede der Kammern vom Flur trennten, hörte Andromeda die eindeutigen Geräusche so deutlich wie daheim in ihrer kleinen Hütte. Nein, deutlicher, denn ihre Eltern waren immer leise gewesen, und der Vater hatte nie so viel dabei geredet. Wenn man Andromeda zwischendurch mit frischem Wasser oder gelegentlich auch mit einer Frucht hineinschickte, konnte sie nie viel sehen; es war sehr stickig und rußig in den Zimmern, fast so sehr wie in der Küche, und es roch auch fast genauso stark. Nur waren die Düfte hier anders, so süß und schwer wie überreife Früchte, was an den Salben lag, mit denen die Dirnen sich einrieben.

Die Frauen in diesem Haus unterschieden sich von allen, die Andromeda bisher gekannt hatte, jedenfalls diejenigen, die nicht in der Küche arbeiteten. Im Vergleich zu den Frauen im Dorf erschienen sie ihr zunächst allesamt herausgeputzt wie Fürstinnen. Eine Zwergin war zu ihrer geheimen Enttäuschung nicht darunter; im Gegenteil, bei ihrer Ankunft gab es fast so viele neugierige Blicke wie auf dem Markt.

Einige der Frauen waren dunkelhäutiger als selbst die ältesten Leute im Dorf, die ihr Leben lang im Sommer auf den Feldern gearbeitet hatten, und das, obwohl sie jung waren und selten das Haus verließen. Ihre Stimmen klangen, als trügen sie etwas von dem Rauch in sich, der aus der Küche nach oben quoll. Meistens waren sie so schwer zu verstehen, als hätten sie Steine im Mund. Andere Mädchen hatten eine unglaublich helle Haut und Haar, so gelb wie Stroh oder rot wie die Farben, die sie sich ins Gesicht rieben, und ihre Sprechweise klang wie das nächtliche Geklapper von Rädern auf dem Pflaster. Kaum eine von ihnen war in Rom geboren oder auch nur in Italia. Die meisten waren als Beutegut aus fernen Provinzen hierher gekommen.

Wenn sie nicht gerade zu tun hatten und keine Besucher im Haus waren, standen die Frauen vor dem Eingang zu ihrer Arbeitskammer oder saßen auf kleinen Schemeln, in kurzen Männertuniken, die mehr enthüllten, als sie verbargen, die Gesichter mit bunten Farben geschminkt, die nach jedem Besuch hastig nachgezogen werden mussten, Kettchen um die Fußgelenke, die wie das Band um Andromedas Hals aus Bronze waren, aus Holzperlen oder Muschelteilchen bestanden. Sobald ein Mann in Sichtweite kam, der nicht zum Haus gehörte, zauberten die Frauen sofort ein Lächeln hervor, ganz gleich, wie erschöpft sie im Lauf einer Nacht wurden, schwenkten auffordernd die Hüften oder taten so, als wäre an ihren Fußkettchen etwas zu richten, um so ihren Hintern und die Brüste gleichzeitig zur Schau zu stellen.

»Nur nicht schüchtern, Kleiner«, gurrte eine Frau, die so alt wie Andromedas Mutter aussah, als ein junger Mann, kaum dem Knabenalter entwachsen, mit einem halb verlegenen, halb gierigen Grinsen die Treppe hochstieg und als Erstes in ihre Richtung sah. Sie beugte sich vor und ließ, ohne ihre Augen vom Gesicht des Jungen zu lassen, ihre Finger träge um die Brustwarzen kreisen, die sich deutlich durch den dünnen Stoff der Tunika abzeichneten. »Eine von denen ist größer als die andere«, murmelte sie. »Wenn du rausfindest, welche, Jungchen, dann lasse ich dir was vom Preis nach.«

»Das sagt sie jedem«, warf eine andere ein, die ebenfalls gerade keinen Besucher hatte und an ihrem Türrahmen lehnte. Sie war jünger, mit kleinen Brüsten und einem kirschförmigen, immer etwas aufgebissen wirkenden Mund. »Aber in dem weichen Gewabbel ist alles gleich. Da kommst du nie auf deine Kosten. Bei mir dagegen …« Mit der einen Hand hielt sie ihm eine Haselnuss entgegen, mit der anderen hob sie ihre Tunika. Dann ließ sie die Nuss zwischen ihre Hinterbacken gleiten. »… ist alles hart!« Man hörte ein vernehmliches Knacken. Sie ließ ihre Tunika wieder fallen – und streckte dem Mann eine zerdrückte Nussschale entgegen, während ihre Zunge über die Lippen strich. »Alles.«

Anfangs beobachtete Andromeda das Ganze fasziniert und lange genug, um dem Trick auf die Spur zu kommen, der mit Fingerknacken und einem schnellen Austausch zu tun hatte. Gefragt hatte sie bei solchen Gelegenheiten zuerst ebenfalls, aber herausgefunden, dass die Dirnen einem nie genau das erzählten, was man wissen wollte, und dafür jede Menge Dinge, nach denen man gar nicht gefragt hatte.

»Lycus muss mehr Honig einkaufen«, sagte die üppige Dirne erschöpft, als sie gegen Morgengrauen in eines der Zimmer im zweiten Stock kam, wo die Frauen schliefen.

In den ersten Nächten, die Andromeda in Rom verbrachte, konnte sie wegen des ungeheuerlichen Lärms der Straßen keine Ruhe finden, also wanderte sie bis in den Morgen von Raum zu Raum und versuchte, nicht daran zu denken, dass sie ihre Eltern nie wieder sehen würde. Manchmal dachte sie, dass dieses Gefühl sie umbringen würde, so schnürte es ihr den Hals zu. Am Tage gab es so viel zu sehen, zu entdecken und zu lernen, dass sie ihren Kummer vergessen konnte, doch in den frühen Morgenstunden, wenn selbst das Bordell langsam zur Ruhe kam, kehrte das schmerzende Gefühl wie eine Motte zurück, die sie wieder und wieder umflatterte.

Als die Frau sich wegen des Honigs beschwerte, saß Andromeda in eine Ecke gekauert und fragte sich unwillkürlich, ob die Üppige auch noch von Hunger geplagt wurde, doch wie sich herausstellte, ging es um etwas anderes.

»Mein Mund ist ganz aufgesprungen. Welcher Kerl will schon einen geblasen bekommen, wenn die Haut sich anfühlt wie ein Bimsstein!«

»Von dir sowieso bald keiner mehr«, stichelte eine andere. »Komm schon, sei ehrlich. Die Göttermutter kannst du nicht mehr lange spielen. Dann geht es ab in die Küche.«

»Werden wir ja sehen! Ich habe mich nie für was Besseres gehalten und herumgetönt, dass ich eine Mimin wäre, keine Hure. Nein, ich weiß, was ich kann, und das kann ich noch gut.« Sie griff nach einem Töpfchen, in dem sich eine weiße, fettige Substanz befand, und begann, sich Mund und Brüste damit einzureiben. Dabei schmatzte sie ein paar Mal missbilligend mit den Lippen. »Ist einfach nicht das Gleiche wie Honig und Eselsmilch.«

»Du träumst, wenn du meinst, dass uns Lycus jemals Eselsmilch gibt. Macht der nie.«

»Hört auf, die ganze Zeit auf Lycus herumzuhacken«, sagte eine Dritte schläfrig. Sie war dabei, sich das Haar auszukämmen. Ganz gleich, wie müde die Frauen waren, sie nahmen sich immer die Zeit, ihre Haare zu richten. »Eine Frau ohne gute Frisur ist wie ein Soldat ohne Waffen«, hatte eine von ihnen auf Andromedas Frage hin gesagt. »Wenn mich jemand als seine persönliche Geliebte freikauft, dann muss er mir als Erstes eine gute Tonstrix besorgen, damit sie sich um meine Frisur kümmert.«

Andromeda erinnerte sich noch gut, wie ihr Vater einen hölzernen Kamm geschnitzt hatte, wie die Hände ihrer Mutter damit einmal im Monat durch ihr Haar geglitten waren. Sie zuckte zusammen. Meine Eltern haben nur mein Bestes gewollt, sagte sie sich zum hundertsten Mal. Gewiss, ein solches Haus war bestimmt nicht das, worauf sie für ihre Tochter gehofft hatten, aber wenigstens gab es hier zu essen.

»Hier gibt es immer was zu essen«, fuhr die Frau fort, als teile sie Andromedas Gedanken. Der fremdländische Akzent, mit dem sie sprach, wurde stärker. »Und einen Platz zum Schlafen, dem einen keiner wegnimmt. Bei uns daheim gibt es jetzt nur noch Ruinen, und die Soldaten zahlen auch nicht, wenn sie einen hernehmen.«

»Soldaten sind gute Kunden«, wandte eine andere ein, doch die Frau mit dem Kamm spie auf den Boden.

»Schweine. Schweine, die dir den Mann umbringen, das Dach über dem Kopf abbrennen und dich dann noch der Reihe nach vögeln. Wenn’s dir nicht so gegangen ist, dann hast du Glück gehabt.«

Andromedas Onkel war bei den Legionen. Sie hatte ihn nur selten gesehen, doch in der Familie war man stolz darauf, dass er das Reich gegen die Barbaren verteidigte. Anders hatte sie noch nie von Soldaten sprechen hören. Sie schaute verstört zu der Frau mit ihrem Kamm.

»Sicher hast du hier einen vollen Bauch. Aber wenn du meinst, dass ich noch hier bin, wenn ich alt genug für die Küche oder die Töpferei bin, dann täuschst du dich«, sagte die Frau entschieden, die mit der Stichelei begonnen hatte und mit Abstand die bestgekleidete und hübscheste unter den Anwesenden war. »Mach dich nur lustig, aber ich bin keine Hure. Ich bin Mimin. Ich sitze nicht in diesem Haus fest. Mich kauft mal ein Senator frei, oder wenigstens ein Ritter.«

»Du träumst, Myrtis«, entgegnete die üppige Dirne gähnend, »und auch ich will jetzt schlafen.«

Bisher hatte noch keine Frau Andromeda angeboten, ein Bett mit ihr zu teilen, und eine freie Schlafstelle hatte sie auch nicht gefunden. Was ihr blieb, war eins der verräucherten Zimmer im ersten Stock, wenn die letzten Männer verschwunden waren. Also verließ sie den Raum wieder und setzte sich auf die Treppenstufen.

Treppen. Stockwerke. Auch das war völlig neu für sie. Plötzlich wurde sie sich bewusst, wie hoch sie sich über der Erde befand, und ihr wurde schwindlig. Hastig lehnte sie sich gegen die Wand und hoffte, dass die Sonne bald aufging.

Im Laufe der ersten Woche fand Andromeda heraus, dass der Flur des ersten Stockwerks noch andere Attraktionen zu bieten hatte. Über den Vorhängen und zwischen den einzelnen Zimmern gab es etwas, das als Bilder bezeichnet wurde. Etwas, was sie noch nie gesehen hatte. Stiere, brauner als braun, auf rotem Grund. Blaue Vögel, die sie nicht kannte. Und Menschen, die bleich und blass schlangen und sprangen. Andromeda hielt sich an den Vorhängen fest und versuchte hochzuklettern, um mehr zu sehen, doch sie stürzte jedes Mal wieder hinunter.

Auf diese Weise fiel sie Arellius zum ersten Mal auf, der sich gerade etwas zu essen geholt hatte und dabei war, die Treppen emporzusteigen. Er lachte.

Andromeda rappelte sich grimmig auf. »Heb mich hoch«, forderte sie. »Ich will mehr von den Bildern sehen.«

Abrupt hörte er auf zu lachen. »Hm«, brummte er und betrachtete sie. Dann zuckte er mit den Achseln, setzte seine Schale ab und tat zu ihrer Überraschung, was sie verlangte. Später entdeckte sie, warum ihr diese Bitte sein Wohlwollen eingebracht hatte.