8,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Ullstein Ebooks in Ullstein Buchverlage

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2016

Als Berberin geboren, ist sie erst vier Jahre alt, als Aicha Laoula das erste Mal von ihrer Mutter als Sklavin verkauft wird. Der Beginn eines jahrelangen Martyriums, während dem sie immer wieder für Geld in Haushalte reicher Marokkaner geschickt wird, um dort zu arbeiten. Oft ist sie ihrer Mutter nur wenig mehr Wert, als der Preis für ein Stück Brot. Sie wird gefoltert, misshandelt, gedemütigt. Sie leidet unter Mangelernährung, zu wenig Schlaf und Überarbeitung. Gegen die Gewalt und den sexuellen Missbrauch kann sie sich kaum zur Wehr setzen. Mit fünfzehn wird sie schließlich mit einem Mann verheiratet, der mehr als doppelt so alt ist wie sie, und in die Schweiz geschickt. Sie bekommt vier Kinder, von denen das älteste und das jüngste sterben. Es dauert 27 Jahre, bis Aicha Laoula sich aus der Zwangsehe befreien und endlich ein selbstbestimmtes Leben führen kann.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Ähnliche

Das Buch

Aicha Laoula wurde als Berberin bereits im Kleinkindalter Opfer des afrikanischen Sklavenhandels. Ihre Mutter verkaufte sie über zehn Jahre hinweg immer und immer wieder an reiche Leute – anfangs zum Preis von nur einem Stück Brot. Sklaverei, tödliche Intrigen und Folter gehörten für sie zur Tagesordnung.

Aicha Laoula erzählt ihre bewegende Geschichte und klärt dabei über die unhaltbaren Zustände in vielen Regionen Afrikas auf, die bei uns in Europa meist kaum wahrgenommen werden.

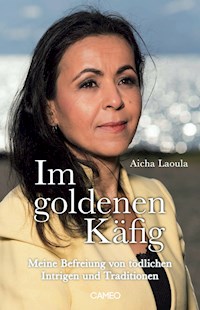

Die Autorin

Aicha Laoula kam 1967 in Marokko als Berberin zur Welt. Ab einem Alter von vier Jahren wurde sie als Sklavin in wohlhabende Familien verkauft. Mit 15 Jahren wurde sie mit einem 32-jährigen Mann verheiratet und gebar vier Kinder. Nach 27 Jahren Zwangsehe und dem Tod ihres Erst- und Letztgeborenen gelang ihr der große Befreiungsschlag, der ihr den Weg zur Selbstfindung bahnte. Seit 2010 lebt sie glücklich mit ihrem jetzigen Ehemann in Zürich und darf sich stolze Mutter zweier erwachsener Kinder nennen.

Aicha Laoula

Verkauft!

Meine verbrannte Kindheit in Sklaverei

Ullstein

Besuchen Sie uns im Internet:

www.ullstein-taschenbuch.de

Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen,wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung,Speicherung oder Übertragungkönnen zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.

Die Namen einiger in diesem Buch erwähnten Personen wurden aus Gründen der Persönlichkeitsrechte geändert.

Lizenzausgabe im Ullstein Taschenbuch

1. Auflage Juli 2016

© 2014 Cameo Verlag, Bern

Umschlaggestaltung: ZERO Werbeagentur, München, nach einer Vorlage von p.i.n.k.elefant gmbh, Bern

Titelabbildung: Remo Neuhaus, Rubigen

E-Book-Konvertierung: CPI books GmbH, Leck

ISBN 978-3-8437-1291-0

Ich widme dieses Buch im Namen der Freiheit allen Jungen und Mädchen in jedem Winkel dieser Erde, die sich noch heute in einer Form der Ausbeutung oder Sklaverei befinden.Ich wünsche ihnen, dass sie befreit werden wie ich und dass sie das Recht und die Würde zurückerhalten, die jedem Menschen zustehen, dass sie geliebt und respektiert werden.Ich wünsche all denjenigen die Freiheit, die sich in irgendeiner Form von Unterdrückung befinden, ob Frau oder Mann, und dass sie die Freiheit des Herzens, des Geistes und der Seele bewahren können.Denn diese Freiheit ist unsere, und nichts und niemand darf sie uns nehmen, denn sie wurde uns von Gott, der uns erschaffen hat, als das Recht eines jeden menschlichen Wesens gegeben.

Prolog

Ich wünsche mir, alles solle aufhören, denn ich will an nichts mehr denken. Alles will ich löschen, ungeschehen machen – sowohl die Vergangenheit als auch die Gegenwart. Ich will mein Leben Gott übergeben, aber ich spüre, dass mir der Mut und die Kraft dazu fehlen. Natürlich weiß ich, dass es vollkommen falsch ist, wie ich zu handeln gedenke: Nach meinem Glauben ist es einerseits eine schwerwiegende Sünde, über das eigene Leben zu verfügen, und andererseits habe ich großen Respekt vor dem Leben, das Gott mir geschenkt hat.

Es ist ein Spätnachmittag im November 2005. Die letzten Strahlen der zurückhaltenden Herbstsonne lassen das Laub der Bäume in sattem Gelb mit orangefarbenen und braunen Nuancen erstrahlen. Die Blätter fliegen, vom Wind aufgeweht, mit einem leichten Rascheln umher. Ich sitze am Flussufer, starre auf die Strömung und bin verloren in meinen Gedanken. Vierhundert Meter nördlich von dem Ort, an dem ich mich befinde, fällt der Fluss in einen Abgrund von 23 Meter Höhe und bildet dabei den imposantesten und berühmtesten Wasserfall Europas: den Rheinfall. Seit nunmehr 25 Jahren lebe ich in Schaffhausen, einem kleinen, hübschen Städtchen, durchzogen vom Rhein, im äußersten Norden der Schweiz. Es hat vor Kurzem geregnet, und der Fluss führt Hochwasser.

Hier bin ich nun und starre auf das rauschende Wasser, am Kiesbett des Flusses sitzend, während mich meine Hündin Cindy schwanzwedelnd umkreist. Sie will spielen, doch ich bin mit dem Kopf anderswo, besessen von nur einem Gedanken: Ich versuche, den Mut zu finden, mich von der Strömung des Flusses mitreißen zu lassen. Ich kann nicht schwimmen, das würde die Sache erleichtern. Zunächst setze ich mich an eine andere Stelle des Ufers. Denn ich habe einen großen Baum gesehen, den der Wind entwurzelt hat und der sich über das reißende Wasser des Flusses neigt. Ich steige auf den Stamm, setze mich hin und richte folgende Worte an Cindy: »Möchtest du mit mir kommen, oder suchst du dir ein neues Frauchen?«

Als Antwort steigt sie auf den Baum und kuschelt sich in meinen Schoß. Während ich ihr rotes Fell streichele, das im Licht der Sonne glänzt, sehe ich in den Himmel. Erfasst von einer starken Unruhe, bitte ich Gott um Vergebung für das, was ich im Begriff bin zu tun. Gibt es einen guten Grund, der mich daran hindert, die Tat zu begehen, die meinem Leiden ein Ende setzen würde? Gibt es einen Ausweg, den ich im Augenblick nicht sehen kann?

Es folgt eine lange innere Stille und geistige Leere, die meine Wahrnehmung für einige Zeit unterbricht und in einen intensiven Wunsch nach der Ewigkeit mündet. Ich fühle mich eins mit dem Himmel und der Erde. Mein Blick wendet sich dem rauschenden Wasser des Flusses zu, der mir wie ein Spiegel das Bild eines Ortes zeigt, von dem ich oft mit offenen Augen geträumt habe und den ich mit dieser endgültigen Tat erreichen will; einen perfekten Ort voller Grün, bunter Blumen, Obstbäume und Tiere, die sich in Frieden und Harmonie bewegen. Am Ufer eines kleinen Baches steht ein Holzhaus – mein Haus – mit einem Bett für jedes meiner vier Kinder. Inmitten dieser wunderschönen Landschaft, im Garten vor dem Haus, befinden sich Youns, mein Erstgeborener, und mein Vater, die beide auf grausame Weise an einer Vergiftung gestorben sind. Auch meine jüngste Tochter Yasmin, die mit sieben Monaten unter seltsamen Umständen ums Leben gekommen ist, sehe ich in diesem Garten. Ich sehe ihre strahlenden Gesichter, sehe, wie sie miteinander spielen und sich vergnügen. Sie leben in Frieden. Warum also sollte ich nicht zu ihnen wollen? Welches außergewöhnliche Ereignis sollte mich davon abhalten, die Personen zu erreichen, die ich so sehr geliebt habe?

Plötzlich beginnen die Ereignisse meines Lebens vor meinen Augen abzulaufen, als handelte es sich um einen Film. Ich sehe alles ab dem Moment in Marokko, an dem ich als Sklavin für ein Stück Brot verkauft wurde, über den Moment, in dem mich meine Mutter zwang, im Alter von 15 Jahren einen Mann von 32 Jahren zu heiraten, der mich in die Schweiz brachte, bishin zu den Jahren, die ich seit diesem Februar des Jahres 1984 in Schaffhausen verlebt habe.

Ich befinde mich in einem Zustand geistiger Verwirrung, wie ich ihn noch nie zuvor erlebt habe. Um diesen Zustand zu ändern, muss ich Ordnung in meine Gedanken und meine Gefühle bringen – aber wie?

Plötzlich steigt eine Idee, die schon seit Längerem in mir brütet, wieder in mir auf und bahnt sich den Weg durch meine Gedanken: ein Buch! Ja, ein Buch! Das ist es: Bevor ich mich auf diese Weise verabschiede, muss ich alles in einem Buch niederschreiben, um anderen, insbesondere meinen beiden Kindern, die Gründe für diese meine Entscheidung darzulegen.

Zehn Jahre zuvor, während einer Entspannungsübung in der Praxis meiner Therapeutin Ruth, hatte ich eine Vision mit offenen Augen: In der Mitte des Platzes einer italienischen Stadt sammelte sich in einem Becken aus weißem Marmor frisches Wasser, das sich aus einem Brunnen ergoss. Vor diesem Brunnen befand sich ein Gebäude mit einem Säulengang und einer eindrucksvollen Treppe. Eine Frau, die mich an eine Verwandte erinnerte, saß in eine weiße Tunika gehüllt auf einem Stein an der Seite des Brunnens. Ein Junge betrat den Platz, lief auf die Frau zu, die ein Buch aus der Tunika hervorzog und es ihm gab. Der Junge nahm das Buch, ging in Richtung der Treppe, setzte sich auf die Stufen, öffnete es und begann zu lesen. Andere Jungen kamen auf den Platz, nahmen sich ein weiteres Exemplar des Buchs und setzten sich ebenfalls auf die Stufen, und so ging es weiter, bis alle Stufen mit Jungen besetzt waren, die lasen.

Ruth forderte mich auf zu überlegen, ob auch ich in diesem Traum anwesend sei. Für mich sah es nicht so aus – es schien mir eher, als wäre ich eine Beobachterin, die diese Szene von außen betrachtete. Die Frau kam mir bekannt vor, aber ihr Schleier verhinderte, dass ich ihr Gesicht sah. Ich verharrte kurz in Schweigen, um mich zu entspannen. Als ich mich wieder etwas gefasst hatte, fragte mich Ruth mit viel Feingefühl, ob ich eventuell diese Frau sein könne. Und ob mir diese Vision vielleicht vermitteln wolle, dass ich eines Tages, wenn ich ein wenig stärker und in der Lage wäre, das schwere Leid zu ertragen, das ich in meiner Erinnerung wieder durchleben müsste, alles, was mir widerfahren war, in einem Buch niederschreiben würde.

Auf dem Baumstamm sitzend fühle ich mich zwiegespalten: Diese Worte, die aus meiner Vergangenheit an die Oberfläche kommen, die so weit weg sind, fordern mich auf, mich einer Unternehmung zu widmen, die mir unmöglich erscheint. Bin ich fähig, das ganze Leid meines Lebens noch einmal zu durchleben? Werde ich den Mut dazu haben? Vielleicht muss ich es versuchen, doch die Angst davor, gedanklich in eine Welt des Leidens zurückzukehren, hält mich zurück.

Der Hund wird unruhig und will wieder los, die Sonne ist bereits untergegangen, die Luft ist schrecklich kalt geworden, und meine Glieder fühlten sich eisig und hart wie Stein an. Ich steige vom Baumstamm hinunter und schlage den Nachhauseweg ein.

Ich fühle mich, als hätte sich eine tiefgründige Änderung vollzogen, und auch die Welt in meinem Inneren ist verändert. So komme ich zu Hause an, lege meine Jacke aufs Bett und gehe ein Heft und einen Stift holen. Dann setze ich mich auf die Kante meines Bettes. Ich lege das Heft auf die gekreuzten Beine und beginne zu schreiben, wobei mir die Tränen über die Wangen laufen.

Geburt und Tod

Am 23.August 1967 brachte mich meine Mutter auf einer Schilfmatte zur Welt. Zu ihrer Unterstützung war Tante Chttoum an ihrer Seite, die Ehefrau Onkel Bousslams, des verstorbenen, älteren Bruders meines Vaters.

Mein Vater half nicht bei der Geburt, denn unsere Bräuche lassen dies nicht zu. Die Geburt gilt als Sache der Frau, der Mann greift nur im Falle schwerer Komplikationen ein. Tante Chttoum, eine sowohl charakterlich als auch körperlich sehr starke Frau, hatte meiner Mutter bei der Geburt all ihrer Kinder geholfen, und so geschah es auch bei mir: Ich hatte kaum das Licht der Welt erblickt, da wurde ich schon wie ein Bündel in ein Wolltuch eingehüllt, und meinem Vater wurde verkündet, ihm sei ein Mädchen geboren worden. Mein lieber Vater platzte beinahe vor Freude, er nahm mich auf den Arm, hüpfte fröhlich durch das Zimmer und flüsterte mir zu: »Mein Mädchen, oh, wie klein du bist, aber du bist so schön!« Meine Mutter schrie ihm voller Sorge zu, er solle sich beruhigen und vorsichtig sein, da ich so klein und zerbrechlich sei, doch bevor er mich in die Arme meiner Mutter zurücklegte, entschied Vater, mich »Aicha« zu nennen, was »Leben« bedeutet. Dieser Name drückte seinen Wunsch für mich aus, ich möge gemeinsam mit meinen älteren Geschwistern ein langes Leben verbringen.

»Amen, so sei es«, schloss Jamna, unsere Nachbarin, die gekommen war, um zu helfen. Es war eine Ehre, dass ich den Namen »Aicha« am Tag der Geburt erhalten habe. Die Tradition im Dorf besagte nämlich, dass ein Neugeborenes erst nach dem vierzigsten Tag bei seinem Namen genannt werden sollte. Bis dahin wurde das Kind als »der Fremde« bezeichnet. Der Grund dafür war die hohe Sterbensrate Neugeborenerner innerhalb der ersten 40Tage. Um Schmerzen und Leid zu lindern, nahmen vor allem die Mütter emotionalen Abstand zu ihrem Baby, bis die sogenannte »kritische« Zeit vorbei war. Wenn das Kind diese Zeit überlebte, wurde ein Fest gefeiert und es bekam seinen Namen, Geschenke sowie ein herzliches Willkommen in der Gesellschaft.

Ich war, verglichen mit meinen Geschwistern, bei der Geburt besonders zierlich und vielleicht war es das, was in meinem Vater mir gegenüber einen tiefen Beschützerinstinkt weckte. Mein Vater und ich hatten eine starke Bindung zueinander, die erst durch seinen Tod zerbrach.

Mein Vater und meine Mutter, Nachkommen des Volkes der Berber aus dem Südosten Marokkos, lebten in einem kleinen Dorf, das aus sechs Familien bestand. Ringsherum, über das Wüstenland verteilt, gab es viele andere Dörfer, kleinere mit bis zu drei Häusern und größere mit bis zu zehn Häusern. Unser Haus war aus Stein und Lehm gebaut wie alle anderen Häuser auf dem Land, in der Mitte des viereckigen Hauses befand sich ein Hof ohne Überdachung, von dem aus sich die verschiedenen Zimmer mit Flachdach auftaten. Wenn es regnete, war der Hof voller Schlamm, denn der Boden dort und auch der in den Zimmern bestand nur aus befestigter Erde. Es gab weder ein Leitungssystem, noch Zement oder Fliesen – auch elektrischen Strom hatten wir nicht.

Unsere Lebensqualität war vergleichbar mit derjenigen der Menschen im Mittelalter: primitiv und eng mit dem Rhythmus der Natur verbunden. Die Leute befanden sich allerdings im Einklang mit sich selbst, waren ruhig und friedlich. Es herrschte ein unschuldiger Geist, man war gastfreundlich und fröhlich, religiös und dankbar für jede kleine Gabe. Das Wasser mussten wir in Tongefäßen von einem Brunnen holen, der ungefähr einen halben Kilometer weit entfernt lag. Es gab weder Geschäfte noch Apotheken, Krankenhäuser oder einen Arzt. Dafür gab es eine Moschee und eine kleine Schule, einen Kilometer entfernt, wohin einige Jungen geschickt wurden, um Lesen und Schreiben zu lernen.

Zu dieser Zeit wurde auf dem Land die Schule nur von den Söhnen bessergestellter Familien besucht, da sich nicht jeder die Unterrichtsmaterialien leisten konnte. Der größte Teil der Kinder jedoch half der Familie bei der Feldarbeit, zu Hause und bei der Versorgung der Tiere, wobei die Mädchen unter keinen Umständen zur Schule geschickt wurden. Sie lernten vielmehr, Teppiche zu weben, den Haushalt zu führen, auf den Feldern zu arbeiten, die Tiere zu versorgen und auf die jüngeren Geschwister aufzupassen. Kurz gesagt: Sie lernten, brave Hausfrauen zu werden, denn dies war, was in der Zukunft auf sie wartete. Sie lernten auch die Kunst der Unterwerfung: zuerst gegenüber ihren Eltern und dann, wenn sie einmal das familiäre Nest verließen, gegenüber ihrem Ehemann und ihren Schwiegereltern.

Die nächste Stadt, Marrakesch, war ungefähr 200 Kilometer entfernt. Der einzige Autobus, der uns mit dieser Stadt verband, kam nur einmal die Woche bei uns vorbei. Einmal die Woche fand auch der einzige Markt statt – mit wenigen Lebensmitteln und Waren, die mit einem Lastwagen aus der Stadt geliefert wurden.

Das Überleben meiner Familie hing von der Ernte der Gerste für Brot ab, von den Olivenbäumen für Öl, den Bienen, die Honig produzierten, von zwei Kühen für Milch und Butter, den Hühnern für die Eier, von den Kaninchen für ein bisschen Fleisch und von einem Esel, der für die schwerere Arbeit gebraucht wurde. Mein Vater verkaufte etwas von all dem, was er herstellte, auf dem Markt – zusätzlich zu den Teppichen und den Djellabas aus Wolle, die meine Mutter webte.

Im Austausch dafür kaufte er das, was wir benötigten, und außerdem Waren, die er auf den Esel lud und in den Dörfern jenseits der Berge verkaufte – in Orten, die von der Außenwelt abgeschnitten waren und um die es noch schlechter bestellt war als um unser Dorf. In diese gottverlassenen Dörfer kam kein Lastwagen, denn es gab keine Straßen.

Viele dieser armen Leute, die dort wohnten, hatten kein Geld, um die Waren, die sie von meinem Vater kauften, zu bezahlen. Aber er sagte niemals Nein, wenn jemand etwas benötigte. Im Gegenzug gab er Kredite aus, die niemals bezahlt wurden. Manche zahlten mit ein wenig Schafwolle oder mit Gerste und manche auch mit Eiern. Mein Vater wurde von den Menschen sehr geliebt für sein großes Herz und seine Menschlichkeit. Er war ein Mensch voller Liebe.

Meine Mutter hingegen kümmerte sich um das Haus, ging Wasser holen, suchte Zweige und sammelte trockenen Mist, um Feuer zu machen und zu kochen. Niemand besaß Holz, denn das Land war eine Wüste, voller steiniger Hügel, Berge, roter und gelber Erde: trotz der Dürre ein wundervolles Stück Natur. Es regnete nur während des Winters ein wenig, aber wenn es regnete, wurde alles grün, und die Blumen blühten. Bäume gab es wenige, abgesehen von den Olivenbäumen, die in der Nähe der einzigen Wasserquelle wuchsen, die am Fuße eines Berges entsprang. Hier und da gab es ein paar Mandelbäume, einige wenige Feigenbäume und einige Kaktusfeigenpflanzen.

Alles in allem war es unser Glück, in der Nähe der Quelle zu wohnen, denn so konnten wir einen kleinen Garten anlegen, in dem wir ein wenig Gemüse anbauten.

Ich war mittlerweile zwei Jahre alt, meine größeren Brüder, der achtjährige Hmad und der sechsjährige Hussein arbeiteten auf den Feldern mit und hüteten die Tiere. Saina mit ihren vier Jahren half im Haus und passte auf mich auf. Ich war der Liebling meines Vaters, und wir waren unzertrennlich. Oft konnte ich es kaum erwarten, bis er von der Arbeit zurückkam und ich ihm in die Arme fallen konnte. Wir waren eine unbeschwerte und glückliche Familie und hatten, im Vergleich zu anderen Familien, ausreichend zu essen.

Eines Abends, als mein Vater von den Feldern der Tante Chttoum zurückkam, wo er den Tag mit Pflügen verbracht hatte, wurde er plötzlich von stechenden Magenschmerzen befallen.

»Sidi-Rebbi-nou!«, schrie meine Mutter, »Sidi-Rebbinou! Was hast du? Geht es dir schlecht?«

»Ich muss mich hinlegen! Mein Magen! Er brennt! Ich vergehe vor Qualen!«, klagte er und hielt sich die Hände vor den Bauch, während er sich vor Schmerzen krümmte.

»Was hast du gegessen? Hast du etwas getrunken, als du unterwegs warst?«, fragte meine Mutter flehend.

»Nein, nichts außer dem Kaffee, den mir Chttoum nach der Arbeit angeboten hat.«

Mein Vater sollte sich von seinen plötzlichen Beschwerden nicht mehr erholen.

Er wurde zu ein paar Heilern gebracht, die ihn mit Pflanzen- und Kräuterextrakten behandelten, allerdings ohne nennenswertes Ergebnis. Der El-Fekeh, der Lehrer des Heiligen Korans in unserem Dorf, hatte ihm eine Kette mit einer kleinen Papierrolle mit verschiedenen heiligen Versen umgehängt, er hatte ihn die Dämpfe der Verse einatmen lassen, als er sie langsam über dem Feuer verbrennen ließ, und letztlich hatte er es mit Aufgüssen versucht, er ließVater Wasser trinken, in dem er die heiligen Verse aufgelöst hatte, die er mit der Asche von verbrannter Schafwolle auf ein Stück Papier geschrieben hatte.

Innerhalb weniger Wochen verlor mein Vater die ehemals gesunden und kräftigen Zähne, da sich das Zahnfleisch ablöste. Die Pflege meiner Mutter, die seinen ganzen Körper mit Olivenöl einrieb, um sein Leiden zu lindern, brachte ebenfalls nichts. Nach ein paar Wochen war von dem so starken und robusten Mann, der er gewesen war, nichts außer einer mitleiderregenden und sterbenden körperlichen Hülle übrig geblieben. Vater war die medizinische Pflege, die er wirklich gebraucht hätte, versagt geblieben: ein gut ausgestattetes Krankenhaus und moderne Medizin. Um ihn in ein Krankenhaus zu bringen, war es viel zu spät, und außerdem war dies unmöglich, denn meine Familie konnte sich – wie viele andere – die Fahrt in die Stadt nicht leisten, von den Kosten für die medizinische Behandlung ganz zu schweigen. Mein armer Vater verlor so innerhalb kurzer Zeit seinen quälenden Kampf gegen den Tod.

Von dem Tag an, an dem sich mein Vater schlecht gefühlt hatte, waren wir Kinder ihm nicht mehr von der Seite gewichen, außer um die wichtigsten Dinge zu erledigen. Wir schliefen alle in seinem Zimmer: Auf dem Bett aus Stein und befestigter Erde sowie einer Matte und Wolldecken schliefen Mutter, Vater und die beiden wenige Tage alten Zwillinge, Fadma und Rabiaa. Auf der gegenüberliegenden Seite des Zimmers, auf Decken am Boden, schliefen ich, meine Schwester Saina und meine beiden Brüder Hmad und Hussein.

Eines Nachts stand meine Mutter plötzlich aufgeregt auf und schickte uns in das benachbarte Zimmer. Sie wollte nicht, dass wir Vaters Todeskampf mit ansehen mussten.

In dieser Nacht verloren wir nicht nur unseren Vater, sondern mit ihm auch das Recht, eine Familie zu sein, das Recht, geschützt zu werden, und das Recht auf Liebe, die er stets gegeben hatte. Unser Leben veränderte sich für immer. Ohne unseren Vater, der uns wirtschaftliche Unterstützung und Schutz geboten hatte, wurden wir bald in einen Mechanismus aus Leid und Ausbeutung hineingezogen, der auch Kindersklaverei bedeutete. Die Kindersklaverei wurde in Marokko erst im Jahr 2006 verboten.

Meine Mutter hegte von Anfang an den Verdacht, dass mein Vater nicht auf natürliche Weise gestorben war, sondern dass Tante Chttoum vielleicht nachgeholfen hatte, aber sie sagte nichts, da jeglicher Beweis dafür fehlte.

Viele Jahre später, ich lebte bereits seit sechs Jahren in der Schweiz, und meine Mutter war gekommen, um mir einen Besuch abzustatten, erhielt ich einen Anruf aus Marokko: Es war Hmad, mein ältester Bruder.

»Es ist etwas Schreckliches passiert. Tante Chttoum ist tot!«, flüsterte er mit trauriger Stimme und gleichzeitig, wie es mir schien, fassungslos. Er holte tief Luft, und nach wenigen Sekunden der Stille, die endlos erschien, stieß er einen Schrei aus: »Sie war es, die unsere Familie zerstört hat. Sie war es! Auf dem Sterbebett hat sie unseren Cousin Brahim und mich zu sich gerufen und uns dieses furchtbare Geständnis gemacht«, fuhr er mit großer Bestürzung fort. »Ich werde sterben!«, hat sie gesagt, »aber bevor ich diese Welt verlasse, muss ich Sidi-Rebbi, unserem Herrn, und euch beiden als meinen Zeugen ein schreckliches Verbrechen gestehen. Eure Mutter hatte alles, einen Ehemann, der sich um sie kümmerte und der den vielen Kindern eine Zukunft garantierte. Auch ich hatte einen Ehemann und Kinder, aber der Tod hat sie mir alle auf einen Schlag genommen. Der Gedanke, dass eure Mutter so viel Glück hatte, wurde unerträglich für mich, und deshalb traf ich die Entscheidung, ihr wehzutun, indem ich Gift in den Kaffee schüttete, den ich eurem Vater an jenem Abend angeboten hatte. Jetzt, mein Sohn, bitte ich dich und auch deine Geschwister um Vergebung, sodass ich in Frieden sterben kann und nicht in den Flammen der Hölle verweilen muss.«

In diesem Moment war mein Bruder nach draußen gerannt, um seinen Schmerz über diesen Verrat in die Welt hinauszuschreien. Tante Chttoum war die Person, die wir nach unserem Vater am meisten geliebt hatten. Doch sie war angetrieben gewesen von Neid gegenüber meiner Mutter, aber auch von Wut gegenüber meinem Vater, der sie als zweite Frau abgelehnt hatte. Unser Brauch wollte es nämlich, dass der Bruder des Verstorbenen dessen Witwe zur Frau nahm, um ihr Schutz und Sicherheit zu bieten. Aber mein Vater hatte meine Mutter nicht demütigen und sich eine zweite Frau nehmen wollen, und das hatte meine Tante ihm wohl nie verziehen. So hat mein Vater die Loyalität meiner Mutter gegenüber mit dem Leben bezahlt.

Es verwunderte niemanden von uns, dass meine Mutter die Einzige war, die über Tante Chttoums Tod nicht erschüttert war. Sie gab zu, die Tante ihr ganzes Leben lang verdächtigt zu haben, dass diese ihr die Zuneigung der Familie und die ihrer Kinder berauben wollte.

Ich war dreiundzwanzig Jahre alt, als ich erfuhr, wer meinen Vater getötet hatte, und zwiespältige Gefühle stiegen in mir hoch. Dieses Nebeneinander von positiven und negativen Empfindungen für meine Tante glich dem trüben und schlammigen Wasser eines Flusses, der Hochwasser führt und dessen Süßwasser sich mit dem Salzwasser des Meeres vermischt. Sollte ich meine Tante weiterhin lieben, oder würde meine Liebe in Hass umschlagen?

Meine Geschwister und ich hatten Tante Chttoum sehr geliebt, da sie immer da gewesen war, um uns zu verteidigen, und freundlich zu uns gewesen war, wenn uns Mama streng bestraft hatte. »Habt ihr gesehen? Eure Mutter hat kein Herz, sie ist böse!«, hatte sie gern wiederholt. Sicherlich hatte sie von der schwierigen Situation profitieren wollen, in der sich meine Mutter allein mit sechs Kindern befunden hatte. Doch ich war im Gegensatz zu meinen Geschwistern nicht oft von zu Hause weggelaufen und zur Tante geflüchtet, wenn die Mutter uns getadelt hatte, denn ich war gezwungen gewesen, mein Zuhause sehr früh – viel zu früh! – zu verlassen.

Zur Beerdigung meines Vaters war damals auch Tante Rkia gekommen, die älteste Schwester meines Vaters, die circa zwei Tage Fußweg von unserem Dorf entfernt lebte und die deshalb einige Tage bei uns blieb. Als der Abschied näher rückte, sagte sie zu Mutter: »Ich bin eine alte Frau und allein, meine einzige Tochter ist verheiratet. Ich brauche Gesellschaft und Hilfe, daher möchte ich meine kleine Enkelin zu mir nehmen. Ich denke, dass ich das Recht dazu habe, denn schließlich sind es doch die Kinder meines Bruders, nicht wahr?«

Meine Mutter, die zu dieser Zeit stets müde war, da sie die Zwillinge stillte, sah Tante Rkia zuerst fassungslos an, doch schließlich sagte sie: »Tu, was du möchtest. Wenn du glaubst, es sei dein Recht, dann wähle unter Aicha und Saina diejenige aus, die du mitnehmen willst.«

Die Tante wählte mich, denn ich war ein aufgewecktes und starkes Mädchen, fröhlich und voller Leben. Ich war zu diesem Zeitpunkt zwei Jahre und acht Monate alt.

Während der vorangegangenen Wochen hatte ich meine Mutter mit meiner Verzweiflung über den Verlust meines Vaters auf eine harte Probe gestellt. Ich tat nichts anderes, als zu weinen und zu schreien, denn ich wollte meinen Vater zurückhaben. Auch war ich aggressiv und feindselig gegenüber meinem Großvater mütterlicherseits, den ich dafür verantwortlich machte, mir meinen geliebten Vater genommen zu haben. Ich hatte ihn unter denjenigen gesehen, die die Leiche zum Friedhof gebracht hatten – ich hasste seitdem die Straße, die zum Friedhof führte, und wollte sie nicht mehr betreten. Allerdings war diese Straße auch der kürzeste Weg zum Brunnen. Somit war meine Mutter, von deren Rockzipfel ich nicht wich, jedes Mal, wenn Wasser geholt werden musste, gezwungen, einen Umweg auf sich zu nehmen, um diese Straße auszulassen.

Auch meine beiden Brüder litten sehr unter dem Verlust des Vaters. Eines Tages sagten sie meiner Mutter, dass sie gehen würden, um Vater wieder zurückzuholen. Sie konnte sich nicht vorstellen, was sie damit meinten, auch wenn diese Sache sie sehr beunruhigte. Als sie bemerkte, dass Hmad und Hussein bereits einige Stunden weg waren, ging sie hinaus auf den Platz vor dem Haus, der einen Blick über das ganze Tal zuließ und von dem aus man den Friedhof sehr gut sehen konnte. Das, was sie am meisten befürchtet hatte, spielte sich vor ihren Augen ab: Meine Brüder waren über Vaters Grab gebeugt und gruben. Unsere Mutter hatte den schmerzlichen Beweis dafür, wie sehr wir mit unserem Vater verbunden gewesen waren und wie sehr wir unter seiner Abwesenheit litten.

Bei Tante Rkia

Tante Rkia war eine seltsame und bizarre Person: Sie zog durch die umliegenden Dörfer, eingehüllt in eine Tunika und einen Schleier, und bat um Bewirtung, auch wenn sie diese gar nicht brauchte.

Mir gefiel es nicht, bei ihr zu sein. Dies hatte einen einfachen Grund: Sie behandelte mich nicht wie eine Nichte, wie ein Familienmitglied, sondern wie eine Sklavin. Zudem ließ sie mich Hunger und Durst leiden und war nie zurückhaltend, wenn es darum ging, mich wegen Nichtigkeiten zu schlagen. Sie war eine harte und kalte Person.

Während der zwei Jahre, die ich bei ihr verbrachte, habe ich, soweit ich mich erinnere, weder eine Umarmung noch einen Kuss von ihr erhalten. Sie ließ mich allein vor dem Haus, um den ganzen Tag in der sengenden Sonne durch das Dorf zu schlendern. Ich suchte Schutz in den Ecken der benachbarten Häuser in der Hoffnung, jemanden sagen zu hören: »Aicha, hast du Hunger? Hast du Durst? Komm rein, hier ist es kühl, ich gebe dir ein Stück Brot und einen Schluck Tee!« Um die Mittagszeit gingen alle Kinder nach Hause, um zu Mittag zu essen, ich war die Einzige, die draußen in der glühenden Sonne hungrig blieb. Die Tante ließ sich erst wieder am Abend blicken, wenn die Sonne unterging, während ich vor dem Tor stand und auf sie wartete.

Das nun folgende Ritual war jeden Tag gleich: Tante Rkia öffnete das Tor, wir traten ein, sie setzte sich auf einen großen Stein in der Nähe der Mauer rechts vom Tor, während ich mich neben sie setzte und darauf wartete, dass sie ein Stück Brot hervorzog, das sie unter der Tunika versteckt hielt.

Ich nahm das Brot, roch daran, und dann genoss ich es, indem ich langsam daran knabberte. Dies wäre meine tägliche Essensration gewesen, wenn nicht eine Nachbarin mit einem guten Herzen eingegriffen und meine Ernährung mit etwas mehr Wasser und Brot unterstützt hätte.

Onkel Mohammed, der Ehemann von Tante Rkia, war ein El-Fekeh und lehrte Kinder in einem weit entfernten Dorf den Heiligen Koran, daher kam er nur wenige Male im Jahr nach Hause. Wenn es so weit war, brachte er die Überreste der Mahlzeiten seiner Schüler für die Kuh mit.

Diese trockenen Brotreste waren das Kostbarste für mich. Jeden Tag stahl ich heimlich ein paar der Stückchen, die ich versteckt hatte. Ich legte sie auf einen Feldstein und brach sie mit einem anderen Stein in kleine Stücke. Dann säuberte ich sie von den Insekten, die unter der Kruste Unterschlupf gefunden hatten, weichte sie in Wasser auf und aß sie. Diese zusätzlichen Essensrationen gab es, solange es die Kuh zuließ. Zu dieser Zeit litt ich oft unter Bauchschmerzen, Halsschmerzen und Fieber.

Einmal fand mich eine Nachbarin fiebrig ausgestreckt in der Sonne liegend, wo ich versuchte, mich wegen des Schüttelfrosts durch das Fieber aufzuwärmen. Ich konnte nicht sprechen, hatte brennende Halsschmerzen und geschwollene Lippen. Diese heilige Frau nahm mich auf den Arm und während sie mich in ihr Haus trug, wiederholte sie immer und immer wieder: »Aicha! Kannst du mich hören? Mein Kind, hörst du mich? Deine Tante hat kein Herz.« In ihrem Haus legte sie mich auf eine Matte und gab mir Tee und ein Stück Brot. Mein Hals brannte, aber ich aß das Brot, ich hatte Hunger und durfte diese Gelegenheit sicher nicht versäumen.

Meine Tante hingegen interessierte sich nicht für meine Gesundheit. Sie konnte es kaum erwarten, dass ich heranwachsen würde, aber auch nur, um mich ihre einzige Kuh hüten zu lassen. Die anderen Haustiere waren eine Katze und ein Esel, den der Onkel für seine Reisen brauchte.

Bald begann ich die Kuh der Tante zu hüten, zusammen mit den anderen Kindern des Dorfes, die jeden Morgen ihre Tiere auf die Weide brachten. Die Erwachsenen hatten uns Kindern eingebläut, Gruppen von vier oder fünf Kinder zu bilden und abwechselnd auf die Tiere aufzupassen, und so verbrachte ich den freien Tag damit, Futter für die Kuh zu sammeln und Kuhmist für das Feuer nach Hause zu bringen. Um mit anderen Kinder zu spielen, blieb mir keine Zeit.

Im Sommer stach die Sonne vom Himmel herunter, und die Tante schickte mich fort – mit einem Stück Brot und ohne Wasser. Wenn ich auf dem offenen Land war, zwischen den trockenen, nackten Steinen, wurde die Hitze oft unerträglich, und ich suchte Zuflucht im Schatten des enormen Körpers der Kuh. Ich war so klein, dass ich ihr kaum bis zum Knie reichte; und wenn ich müde wurde, packte ich sie an ihrem Schwanz, und die Kuh schleppte mich langsam und vorsichtig mit sich mit.

Die Suche nach ein paar Grasbüscheln zwischen den heißen Steinen war eine schwierige und sehr ermüdende Aufgabe. Die Hügelkette, an deren Fuße das Dorf lag, war von einer großen Talebene und einer wüstenartigen, trockenen Hügelkrone umgeben, die sich weiter erstreckte, als das Auge reichte.

Wasser war nur eine Luftspiegelung, und Zisternen mit Wasservorrat waren äußerst selten und weit über das ganze Land verteilt. Um unseren Durst zu löschen, mussten wir auf die Barmherzigkeit der wenigen vorbeikommenden Menschen hoffen, von denen uns manche aus den vollen Amphoren aus Tonerde trinken ließen, die sie auf dem Esel mit sich trugen. Wenn jedoch niemand vorbeikam, mussten wir bis zum Sonnenuntergang, bis zu unserer Heimkehr, warten.

Meine Zunge klebte am Gaumen fest, ich fühlte mich schlecht und konnte es kaum erwarten, nach Hause zurückzukehren, wo ich wusste, dass die Tante einen Eimer voll Wasser vorbereitet hatte. Die Erste, die sich bedienen durfte, war jedoch die Kuh. Ich setzte mich und wartete geduldig am Boden, bis ich an der Reihe war, wenn die Kuh ihren Durst gestillt hatte. Das, was für mich vom frischen Wasser übrig blieb, war meistens nur der Geifer, den die Kuh am Boden des Eimers hinterließ.

Zu dieser Zeit war das Wasser fürwahr besonders wertvoll. Es regnete wenig, und wenn es passierte, gruben die Leute voller Hast ein provisorisches, rudimentäres Netz aus Kanälen, die zur Zisterne führten. Das Wasser wurde über ein Gitter aus Sträuchern geleitet, das es als natürlicher Filter von groben Rückständen reinigte; wobei tote Käfer und Insekten jeder Art und auch Tierexkremente in die Zisterne gelangten, zusammen mit dem Schlamm, der sich am Grund absetzte. Die kleinsten Insekten schwammen am Ende auf der Oberfläche, während das Wasser für einige Tage einer braunen Brühe glich, bis sich die Erde langsam am Grund absetzte und das kostbare Wasser, beinahe durchsichtig, an der Oberfläche zurückließ. Vor der Verwendung wurde es noch mit einem sauberen Lappen gefiltert und dann zum Trinken und Kochen benutzt. In einer Situation wie dieser war es ein Luxus, sich zu waschen, und dies kam nur sehr selten vor. Deshalb hielt die Tante den kostbaren Wasserbehälter sorgfältig vorbereitet für ihre Kuh parat, denn für meine Tante war diese extrem kostbar, da sie doch ihr einziger Besitz und ihr Lebensunterhalt war.

Wenn ich wieder einmal nichts bekommen hatte, um mich satt zu essen, setzte ich mich im Schneidersitz in den Hof vor die Schüssel der Kuh. Diese Schüssel war voller Gerstenmaische und ungesalzener Kleie, und ich bediente mich mit meinem Holzlöffel von dieser Mahlzeit. Die Kuh hat niemals auf meine Einmischung reagiert, sondern mir stets erlaubt, die Mahlzeit mit ihr zu teilen. Vielleicht spürte sie, dass ich Zuneigung und ihren Schutz nötig hatte. Dieses Tier verhielt sich mir gegenüber beinahe mütterlich. Dennoch war diese Mahlzeit schwierig hinunterzuschlucken und diente lediglich dazu, die Krämpfe zu lindern, die auftraten, wenn mein Hunger sehr groß war.

Die Tante sagte, dass die Maische der Kuh guttue, denn sie habe ein Kälbchen im Bauch, das bald geboren werden würde. Und sie hatte recht, eines Nachts wurde ich tatsächlich von ungewöhnlichem Wimmern geweckt. Ich stand auf und ging verschlafen hinaus in die Nacht. Die Szene, die sich mir dort bot, jagte mir fürchterliche Angst ein: Die Kuh lag in der Mitte des Hofes, ausgestreckt in der Nähe des brennenden Feuers, und gab verzweifelte Laute von sich. Sie litt, das war offensichtlich. Überall um sie herum war Blut, und ein Kälbchen lag unbeweglich neben ihrem Schwanz.

Die Tante war voller Aufregung und lief hin und her, riss an ihren Kleidern und schrie: »Es ist tot! Das Kälbchen ist tot! Allaha Sidi-Rebbi, hilf mir! Das ist mein Ende!«

Ich verstand nicht, was los war; und das, was sich abspielte, erschreckte mich zu Tode. Sogleich ging ich auf die Kuh zu, kauerte mich neben sie und fing an, ihren Kopf zu streicheln, während sie mich mit ihren großen Augen ansah und weiterjammerte.

Meine Tante verhielt sich wirklich seltsam – ich kann mich zum Beispiel nicht erinnern, dass sie mich jemals in den zwei Jahren, in denen ich bei ihr war, gewaschen oder gekämmt hätte. Ich muss ausgesehen haben wie ein Monster, dreckig und mit zerrissener Kleidung, sodass die Kinder des Dorfes Spaß daran hatten, mich zu hänseln.

Eines Tages, kurz vor Sonnenuntergang, kamen ein paar Kinder zu mir, um mich zu einer Hochzeit einzuladen, die in einem benachbarten Dorf stattfand: »Aicha, komm mit uns auf dieses Fest! Los! Dort gibt es viele tolle Sachen zu essen. Und vergiss nicht, dir ein schönes Kleid anzuziehen. Wir warten auf dich, mach schnell!«

Ich wurde von der Aufregung und der Anteilnahme dieser Kinder erfasst und war begeistert von der Idee, an dieser Feier teilzunehmen. Also ging ich zu meiner Tante, die mir zu meiner Überraschung erlaubte, mit den Kindern mitzugehen.

»Sie sagen, dass ich mir ein schönes Kleid anziehen soll!«, wagte ich zu sagen.

»Du hast keines, aber ich gebe dir meines«, antwortete sie. Sie ging in ihr Zimmer und kam mit einer riesengroßen Tunika für mich zurück.

»Sie ist zu groß,Tante«, jammerte ich.

»Sorge dich nicht, ich mache sie schon passend für dich!« Sie legte mir eine Kordel um die Hüfte, band den Stoff zurück und tat dann das Gleiche mit den Ärmeln. Zuletzt band sie mir ein Tuch um den Kopf – und fertig war ich! Wie eine ausgestopfte Puppe hergerichtet, ging ich hinaus, um auf die Feier zu gehen.

Die Mädchen musterten mich von Kopf bis Fuß und brachen dann in lautes Gelächter aus. »Los, beeile dich, wir müssen gehen!«, sagte schließlich das größte unter ihnen zu mir.

Beschämt senkte ich den Kopf und folgte ihr. Das älteste Mädchen beschloss, eine Abkürzung über einen Friedhof zu nehmen.

Plötzlich hielt die fröhliche Gesellschaft an und die Mädchen riefen: »Aicha! Bevor wir weitergehen, wollen wir noch ein wenig Verstecken spielen. Komm, versteck dich hier hinten! Schließ die Augen. Wenn wir uns alle versteckt haben, rufen wir dich, aber bis dahin darfst du dich nicht bewegen. Hast du verstanden?« Sie ließen mich in eine kleine Kapelle eintreten, in deren Mitte ein Totenmal stand, von dem man glaubte, dass es ein Heiliger war, und wie immer gehorchte ich. Ich hörte ihr Tuscheln und Lachen, das immer weiter weg erschien und schließlich verstummte. Zuversichtlich wartete ich weiterhin an Ort und Stelle, aber niemand rief mich.

Inzwischen war die Sonne untergegangen, und der Abend brach herein. Ich beschloss, die Augen zu öffnen, und fand mich von Dunkelheit umhüllt. Plötzlich wurde mir klar, dass ich alleingelassen worden war. In Panik verließ ich die Kapelle und begann verzweifelt nach meinen Begleiterinnen zu rufen. Sie hatten mich zurückgelassen, und ich wusste nicht, in welche Richtung ich gehen musste. Ich beschloss zu laufen, aber bei jedem Schritt verfing sich das Kleid in den Ästen der Sträucher: Ich fiel stolpernd zwischen die Gräber und stand wieder auf in dem verzweifelten Versuch, weiterzulaufen. Ich hatte große Angst und begann zu schluchzen. Überwältigt von Müdigkeit und Anspannung kauerte ich mich zwischen die Gräber und dornigen Büsche und schlief ein.

Mitten in der Nacht wurde ich von den Gesängen und Geräuschen geweckt, die quer über das ganze Tal hallten und bis an meine Ohren drangen. Ich sprang auf und sah in der Ferne, auf der anderen Seite des Tals, den Schein mehrerer Lichter. Es musste sich um das Dorf handeln, in das meine Begleiterinnen gegangen waren, denn nur bei wichtigen Festen wurden große Gasöllampen angezündet, um den Hof des Hauses zu erleuchten. Ich folgte den Lichtern, wie man dem Polarstern folgt, und durch die Dunkelheit stapfend stieg ich den Hügel hinab. Durch das ganze Tal bis hin zum Dorf fiel ich immer wieder hin und raffte mich wieder auf.

In der Nähe des Dorfs sah ich Gruppen von Menschen aus einem der Häuser herauskommen: Es war zweifelsohne der Ort, an dem das Fest stattfand. Ich nahm all meinen Mut zusammen und betrat den Hof, er war leer. Eine Frau trat aus einem der Räume und kam mir entgegen. Überrascht und besorgt über meinen Zustand, brachte sie mich ins Haus; ich sollte mich auf eine Matte legen. Sie setzte sich neben mich und versuchte freundlich herauszufinden, woher ich kam und warum ich hier war. Doch ich hörte ihr kaum zu, dachte nur an das Essen, von dem mir die Mädchen des Dorfes erzählt hatten. Als sie bemerkte, dass ich nicht in der Lage war, ihr zu antworten, legte sie sich neben mich, bis ich eingeschlafen war. Alles in allem hatte ich Glück gehabt, dass die Wölfe mich nicht angegriffen und gefressen hatten. Denn es war schon oft passiert, dass kleine Kinder während eines nebligen Tages oder bei Einbruch der Dunkelheit auf dem offenen Feld von Wölfen gefressen worden waren. Dies war nur einer der grausamen Späße, die sich die Kinder des Dorfes mit mir erlaubt hatten.

Die Tante war sehr hart zu mir. Wenn ich unglücklicherweise von der langen und mühsamen Suche nach Dung und Grasbüscheln mit leeren Händen zurückkam, zeigte sie sich nicht allzu verständnisvoll, im Gegenteil: Sie schlug mich hart, einige Male sogar mit der Kette, die sie verwendete, um die Kuh anzubinden.

Einmal hatte sie mich beauftragt, trockene Kakteenpflanzen für das Feuer zu sammeln. Neben dem Ofen sitzend, zerbrach die Tante die Äste der Pflanzen, die ich gesammelt hatte, und verbrannte sie direkt im Feuer. Plötzlich stieß sie einen gellenden Schrei aus: »Du Unglücksmensch! Da war ein Skorpion in den Kakteen, die du mir gebracht hast!«

Diese Reaktion führte dazu, dass ich mich schuldig fühlte, nicht besser aufgepasst zu haben. Überall auf den Feldern gab es Skorpione und Schlangen. Sie versteckten sich auch in den Ritzen der Steinmauern der Häuser. Im Haus der Tante nisteten sie sogar im Schlafzimmer. Selbst auf der Straße traf man auf Schlangen. Die beste Verteidigung bestand darin, ruhig zu bleiben, seinen Weg einfach weiterzugehen und nicht den Anschein zu erwecken, sie töten zu wollen. Wenn die Tiere nicht angegriffen wurden, war es für sie auch nicht nötig, sich zu verteidigen, das wusste ich gut. Aber wenn ich dann eine Schlange sah, hatte ich mich nicht mehr unter Kontrolle und wurde zur Furie.

Als ich gerade neun Monate alt war, war ich eines Abends meinem Vater die steile Steintreppe hinterher gekrabbelt, die vom Hof in die erste Etage führte und wo er die Vorräte und die Waren für den Verkauf lagerte. Plötzlich stieß ich einen herzzerreißenden Schrei aus und meine Eltern eilten herbei. Sie brachten mich in den Lichtschein der Lampe und untersuchten meinen Körper auf das, wovor sie sich so sehr fürchteten. Tatsächlich war an der Spitze der großen Zehe der unverwechselbare Biss einer Schlange zu erkennen. Ohne auch nur eine Minute Zeit zu verlieren, brachten sie mich zu einem Heiler, der den Biss aufschnitt und immer wieder daran saugte und Blut gemeinsam mit dem Gift ausspuckte. Ich war von einer Giftschlange gebissen worden, und die Wahrscheinlichkeit, dass ich heil davonkäme, war eher gering. Glücklicherweise konnte der Heiler mir einige Tropfen seiner Heilkräuter in den Mund träufeln, bevor ich in einen komatösen Zustand fiel.

Meine Eltern waren verzweifelt, konnten jedoch nichts für mich tun, außer abzuwarten und zu hoffen, dass ich mich erholen würde. Ich lag drei Tage im Koma, und mein Vater, der jede Hoffnung verloren hatte, hatte bereits mein Grab ausgehoben und bereitete meine Beerdigung vor.

Doch am Ende des dritten Tages wurde mein Atem wieder tiefer und regelmäßiger, und ich öffnete langsam die Augen. Vater und Mutter wurden beinahe wahnsinnig vor lauter Glück. Für sie war es, als wäre ich wiedergeboren worden. Erst als ich vierzehn Jahre alt war und meine Mutter mich dabei überraschte, wie ich mit Steinen auf eine Schlange einschlug, erzählte sie mir diese Geschichte.

Ein kurzes Wiedersehen

Die aufregendste Zeit des Jahres war gekommen. Das ganze Dorf stand kopf wegen des bevorstehenden Marktes, der einmal im Jahr in der kleinen gottverlassenen Gemeinde inmitten der Berge und wüstenartigen Hügelketten abgehalten wurde. Am größten war die Aufregung wohl bei all den Kindern, denen erlaubt worden war, dort hinzugehen. Den Rest des Jahres machten sich die Männer des Dorfes regelmäßig einmal pro Woche auf die Reise – zu Fuß oder auf dem Rücken eines Esels –, um bisweilen viele Kilometer hinter sich zu bringen und den Markt des nächstgelegenen Dorfes zu erreichen. Dort kauften sie Proviant und alles Notwendige für ihre Familien und für junge Witwen, denen es aus Gründen des Anstands verboten war, auf den Markt zu gehen.

Für mich war es mein erster Markt, und die Aufregung ließ mir keine Ruhe mehr. Eines Tages entschied ich daher, früher als üblich von der Weide zurückzukehren. Auch ich wollte auf den Markt und mir einen Kuchen kaufen. Ich hatte die Kinder des Dorfes sagen hören, dass dies eine köstliche Mahlzeit sei. Zu meiner Überraschung gab mir die Tante ein Ei, um es gegen den Kuchen eintauschen zu können. Geld war immer knapp, und der Tausch von Naturalien war durchaus üblich.

Ich hatte nie zuvor etwas Derartiges gesehen: Alle Leute aus den umliegenden Dörfer waren da. Es schien, als hätten sie sich abgesprochen. In den Zelten gab es Waren und Tiere jeder Art. Es gab auch Kamele, die ich dort zum ersten Mal sah. Da mich diese Wunderdinge unheimlich anzogen, lief und stöberte ich um die Zelte herum, in denen die Händler Schutz vor der Sonne suchten, bis ich schließlich fand, was ich suchte.

Auf dem Boden saß unter einem kleinen grauen Zelt ein Mann. Vor sich auf glühenden Holzkohlen hatte er eine schwarze Pfanne voller Öl, in der einige Kuchen in Form von kleinen Ringen vor sich hin schwammen. Der Geruch, der von ihnen aufstieg, war unwiderstehlich. Ich streckte ihm mein Ei hin, und er gab mir im Gegenzug einen Kuchen. Mit dem Kuchen in der Hand ging ich wieder nach Hause in der Absicht, ihn mit meiner Tante zu teilen, aber auf dem Weg dorthin hörte ich plötzlich hinter mir eine Stimme, die laut und dringlich meinen Namen rief: »Aicha! Bleib stehen! Aicha! Ich bin’s!«

Ich drehte mich um und sah eine Frau, die mit einem Neugeborenen auf dem Rücken von einem Esel stieg und mich aufforderte, ihr entgegenzukommen: »Aicha, komm! Komm näher! Ich bin’s, deine Mutter! Ich bin gekommen, um dich zu holen!« Sie hatte ein wunderschönes Lächeln, trug bunte Kleider und verströmte einen guten, sauberen Duft.

Verdutzt zögerte ich, auch wenn ihr Gesicht und ihre Stimme mir durchaus bekannt vorkamen. Aus einem Impuls heraus streckte ich dann die Hand aus und bot ihr den Kuchen an, den ich mir so sehr gewünscht hatte. Sie bedankte sich und aß ihn auf, ohne auch nur daran zu denken, mir ein Stück anzubieten. Sie dachte sicherlich, ich hätte schon einen anderen gegessen. Meine Enttäuschung war riesengroß, aber ich sagte nichts zu ihr. Auf dem Weg zum Haus der Tante konnte ich nicht aufhören, an meinen Fingern zu riechen und den Duft des Öls dieses Kuchens aufzusaugen.

Am Morgen des darauffolgenden Tages kam es zwischen meiner Mutter und meiner Tante zu einer heftigen Diskussion. Tante Rkia wollte mich nicht gehen lassen, aber dieses Mal gewann meine Mutter, und wir machten uns sofort auf den Weg in mein Heimatdorf.

Wir waren den ganzen Tag unterwegs, erst bei Sonnenuntergang machten wir in einem Dorf Halt, das ich nicht kannte.

»Trau dich, Aicha, komm!«, ermutigte mich meine Mutter. »Ich möchte dich mit deinen Onkeln väterlicherseits bekannt machen.« So lernte ich meine Onkel Boujemha und Houmar kennen und deren Familien mit ihren vielen Kindern. Wir blieben ein paar Tage bei ihnen und begaben uns dann erneut auf dem Rücken des Esels auf den Weg in unser Dorf. Die Reise dauerte noch einen ganzen Tag.

Als wir ankamen, standen meine Schwestern, die ich seit zwei Jahren nicht mehr gesehen hatte, vor dem Tor. Ich hätte sie nicht wiedererkannt, denn sie waren gewachsen und hatten sich verändert, aber ich wusste, dass es meine Schwestern waren, und wir waren glücklich, endlich wieder zusammen zu sein.

»Erinnerst du dich, dass du noch zwei Brüder hast?«, fragte meine Mama.

»Wo sind sie? Ich möchte sie kennenlernen«, gab ich ganz aufgeregt zurück.

»Jetzt ist es spät, aber morgen gehen wir zu Hussein. Hmad wohnt zu weit weg, wir können ihn nicht besuchen gehen«, schloss sie dann.

Am nächsten Morgen brachen wir früh zu dem Bauernhof auf, auf dem Hussein als Schäfer arbeitete – für ein wenig Gerste, die Mutter zuweilen dafür bekam. Der Hof lag in einem Dorf auf den Hügeln hinter dem unserem und als wir die Weiden nicht weit von dem Dorf überquerten, deutete meine Mutter auf ein Kind, das eine Schafherde hütete und sagte: »Siehst du das Kind dort, neben den Schafen? Das ist dein Bruder.«.

Hussein rannte uns entgegen, und wir umarmten uns glücklich. Während meine Mutter ging, um den Lohn meines Bruders bei seinen Herren einzutreiben, blieb ich bei ihm.

Mama kam mit einem Sack voller Gerste auf dem Rücken zurück. Sie schenkte Hussein einen kurzen und kalten Gruß, richtete sich an mich und sagte: »Los, wir gehen nach Hause.«

Zu Hause im Hof erwartete uns bereits mein Stiefvater, den ich bisher noch nicht zu Gesicht bekommen hatte. Während ich bei Tante Rkia gewesen war, hatte Mutter erneut geheiratet und mit ihrem neuen Ehemann auch ein weiteres Kind bekommen. Mein Stiefvater war ein kleiner und dünner Mann mit schmalen, zusammengekniffenen Lippen und einem durchdringenden Blick. Er war ein gewalttätiger Mensch, immer bereit, seine Wut sowohl verbal als auch körperlich gegen meine Mutter und meine Schwestern zu richten. Grund genug boten ihm Kleinigkeiten.

Meine Mutter stellte den Sack erschöpft auf den Boden. Bevor sie wieder zu Atem kam, schrie mein Stiefvater bereits: »Ist das alles, was dein Sohn als Lohn erhält? Was lässt du dir andrehen? Nur das? Das kannst du wieder zurückbringen!«

Von diesem Moment an entwickelte ich eine starke Abneigung gegenüber diesem gewalttätigen Mann, der unsere Mutter dazu trieb, ihre erstgeborenen Kinder als Sklaven für ein bisschen Geld reichen Familien zu überlassen.

Meine Mutter war nach dem Tod unseres Vaters gezwungen gewesen, erneut zu heiraten, um Schutz und Respekt in den Augen der Gemeinschaft zu erhalten. Abgesehen davon, dass eine junge Witwe zu dieser Zeit nicht hätte auf den Markt gehen können und die Decken und Teppiche, die sie gewebt hatte, gegen eine Mahlzeit für sich und ihre Familie hätte eintauschen können, wäre sie auch ein leichtes Opfer falscher Anschuldigungen gewesen und ohne jeden Respekt behandelt worden.

Meine Mutter war eine große Künstlerin, wenn es um das Weben von Teppichen, Decken und Djellaba aus Wolle ging und sie beherrschte die Feldarbeit wie ein Mann oder gar besser. Ihr neuer Ehemann hingegen erwies sich als nichtsnutzig und skrupellos. Alles, was wir aus dem Verkauf der Teppiche erhielten, und die kleinen Einkünfte, die aus der Ausbeutung meiner Arbeitskraft und der meiner Brüder entstanden, wanderten letztlich in seine Tasche und in die seiner Eltern sowie seiner zahlreichen Geschwister. Nachdem er meine Mutter geheiratet hatte, hatte er all die Tiere verkauft, die noch von unserem Vater stammten, und sich neue gekauft, sodass wir nicht sagen konnten, es seien die unseren.

Ich war erst wenige Tage zu Hause, Mutter war noch bei der Arbeit auf dem Feld, als meine Schwester und ich zu unserer großen Überraschung sahen, dass Hussein kam.

»Was machst du hier? Du weißt, wenn dich der Stiefvater hier sieht, bringt er dich um!«, sagte Saina voller Angst.

»Ich weiß, aber ich konnte nicht mehr. Mein Herr schlägt mich viel zu oft.« Er machte einen unterernährten Eindruck und war in einem schlechten körperlichen Zustand. Seine Haut war aufgerissen, von einer Kruste aus getrocknetem Schmutz überzogen und von der Sonne verbrannt, und er trug eine schmutzige Tunika voller Risse.

Im Haus gab es keine fertige Mahlzeit. Mama buk Brotfladen aus Gerstenmehl, dreimal am Tag, und sie buk stets nur so viel, wie für jede Mahlzeit nötig war. Auch gab es ein bisschen Brot, Olivenöl und ein wenig Butter und Tee. Es war schwierig, einmal Eier und Honig im Haus zu haben, denn mein Stiefvater verkaufte alles auf dem Markt und behielt das ganze Geld für sich. Fleisch, Gemüse und Früchte waren zum Luxus geworden.

Ich suchte überall nach etwas Essbarem, aber alles, was ich fand, war ein trockenes Stück Brot, das ich ihm mit ein wenig Öl und etwas übrig gebliebenem Tee gab. Die Dinge hatten sich wirklich verändert, seit mein Vater tot war. Jetzt, in diesem Haus, waren wir beinahe immer hungrig.

Hussein war gerade noch dabei, sein kärgliches Mahl zu genießen, als der Stiefvater wieder hereinkam. Als er Hussein sah, packte er ihn, schlug ihn auf schreckliche Art und Weise und brachte ihn zurück zu seinem Herrn. Meine Schwestern und ich waren machtlose Zeugen. Wir hatten keine Möglichkeit zu widersprechen und unseren Bruder zu verteidigen. Die Konsequenzen wären fürchterlich gewesen. Der Mann im Haus ist der absolute und unangefochtene Herr, und so sind seine Entscheidungen oder Handlungen zu respektieren und zu akzeptieren.

Alles in allem jedoch floss zu dieser Zeit mein Herz über vor Glück. Denn ich hatte meine wahre Familie kennengelernt und fühlte, dass mich alle gernhatten – außer meinem Stiefvater, der mich lieber weit weg in einer Familie gesehen hätte, in der sie mich wie eine Sklavin behandelt hätten. Und ich wäre nie auf den Gedanken gekommen, dass genau das der eigentliche Grund war, warum meine Mutter mich von meiner Tante zurückgeholt hatte.

Als Sklavin verkauft

Es waren seit meiner Rückkehr nach Hause nicht viele Tage vergangen, als ein Mann, sehr groß und spindeldürr, vor unserer Tür stand. Er trug eine weiße Djellaba und eine Taghia auf dem Kopf. Zuerst grüßte er und wechselte ein paar Sätze mit Mutter, dann blieb er bewegungslos und wartend auf der Türschwelle stehen.

»Aicha! Wo bist du? Komm!«, rief meine Mutter.

Sofort ging ich zu ihr, meine Mutter kniete sich vor mich hin, rückte den Kragen meiner Kleidung zurecht und zeigte dann auf den Mann, der an der Türschwelle stand. Ihre Stimme klang gebrochen und unsicher: »Hör zu, mein Kind: Du musst mit diesem Mann mitgehen. Er ist dein Onkel, weißt du? Onkel Mbark bringt dich nach Agadir.«

Ich verstand nicht, was sie meinte. Aber eine Sache verstand ich gut: Ich sollte meine Familie ein weiteres Mal zurücklassen. Bei diesem Gedanken brach ich in Tränen aus: »Nein! Ich gehe nirgendwohin! Ich will bei euch bleiben!«

»Liebst du mich?«, fragte meine Mutter.

»Ja, natürlich«, antwortete ich schluchzend.

»Also, wenn du mich liebst, dann tu, was ich dir sage! Geh mit deinem Onkel, ich flehe dich an, mein Kind!«

Diese schreckliche emotionale Erpressung zeigte ihre Wirkung, mein Widerstand war gebrochen. Meine Mutter verabschiedete mich mit Tränen in den Augen, und ich legte meine Hand in die meines unbekannten Onkels. In Wahrheit war dieser Mann mein Cousin Mbark, Sohn von Onkel Mohammed, Bruder meines Vaters, aber unsere Kultur will, dass Kinder, wenn sie sich an Erwachsene wenden – seien es Männer oder Frauen –, diese mit »Onkel« oder »Tante« ansprechen – als Zeichen von Respekt.

Als wir am Fuße des Hügels angekommen waren, wartete dort ein Auto auf uns. Ich war sprachlos angesichts dieses seltsamen Dings aus Metall, das ich noch nie zuvor in meinem Leben gesehen hatte. Mein Onkel stieg schnell ein, und ich folgte ihm. Im Auto saß ein Mann, der auf uns gewartet hatte, und wie von Zauberhand setzte sich diese große Metallbüchse in Bewegung. Sie war wesentlich schneller als ein Maultier und brachte uns nach Agadir.

Ich schlief die ganze Fahrt über.

»Aicha! Steh auf, wir sind da«, flüsterte mir die Stimme meines Onkels ins Ohr.

Ich schaute verstohlen aus dem Fenster und traute meinen Augen kaum: Überall waren Autos und die Straßen voller Menschen. Die Häuser waren unglaublich hoch, weiß und manche lachsfarben, alle ordentlich aneinandergereiht. Ich konnte kaum glauben, was ich sah. An den Straßenseiten bildeten Palmen und Eukalyptusbäume Alleen, und ich sah Kabel, aufgehängt in der Luft, die miteinander verbunden und an hohen Pfosten befestigt waren: Es waren die Pfosten und Kabel der elektrischen Beleuchtung. Alles war so wunderschön und neu für mich, dass mir buchstäblich der Atem stockte.

Am Ziel angekommen, empfing uns eine sehr sympathische und freundliche Frau mit einem Lächeln. »Ah, du bist also Aicha? Komm rein! Komm rein, mein Kind.« Es war Tante Zahra. Sie servierte uns Linsen und Weißbrot, das weich war und sehr gut schmeckte. Ich aß, bis ich beinahe platzte.

Das Haus war innen und außen mit grauem Zement verputzt und hatte ein Blechdach, auf das es, wenn es regnete, laut prasselte. Mit anderen Worten: Sie lebten in einer Barackenvorstadt, in einem der ärmeren Viertel im Vorort der Stadt. Innen teilte ein Stofftuch das Haus in zwei Bereiche. Es gab die Küche und das Zimmer, in dem Onkel und Tante und ihre drei Kinder lebten, und einen langen, schmalen Korridor, in dem der Onkel die Kinder des Viertels empfing und sie den Heiligen Koran lehrte.

Leider musste ich noch am Abend desselben Tages Onkel und Tante, die ich gerade erst kennengelernt hatte, schon wieder verlassen.

»Aicha, nur Mut! Komm! Wir müssen gehen!«, flüsterte mir Onkel Mbark ins Ohr und weckte mich auf. »Wir müssen zu der Familie gehen, für die du arbeiten sollst.«

»Nein, ich gehe nicht. Ich will bei euch bleiben«, versuchte ich mich zu widersetzen.

Der Onkel verlor keine Zeit, um mit mir zu diskutieren. Er nahm mich am Arm, ging mit mir nach draußen, und wir liefen eine lange, dunkle Straße des Viertels entlang.

Ich hatte Angst, weil ich nicht wusste, wie mir geschah, und auch nicht wusste, wohin mich der Mann, den ich Onkel nannte und den ich erst am selben Morgen kennengelernt hatte, bringen würde.

An unserem Ziel angekommen öffnete ein Mann die Tür. Er hatte einen schwarzen Bart, sein Kopf war in einen großen Turban gehüllt, und er trug eine Djellaba. Wir ließen uns im obersten Stockwerk des Hauses nieder, wo sich auch das Wohnzimmer befand. Der bärtige Mann fragte meinen Onkel nach meinem Namen und dann begleitete er mich in die Küche, wo Keltoum, die Hausherrin, dabei war, das Abendessen vorzubereiten.

Keltoum war von eher zierlicher Statur und viel jünger als ihr Ehemann Houmar. Sie begrüßte mich mit den Worten: »Aicha, bring deinem Herrn und deinem Onkel die Schüssel, damit sie sich die Hände waschen können. Und serviere das Abendessen im Wohnzimmer.«

Ich hatte nicht erwartet, meinen Aufenthalt mit Arbeiten beginnen zu müssen. Nach dem Essen lief ich bis spät in die Nacht hin und her.

Der Herr hatte den Fernsehapparat eingeschaltet. Meine Verwunderung und mein Staunen über diesen magischen Kasten, in dem sich Menschen bewegten und sprachen, war so offensichtlich, dass bei meinem Onkel und meinem neuen Herrn das Verlangen geweckt wurde, mich zu veralbern. Sie amüsierten sich prächtig über mich. »Aicha, komm und serviere den Leuten im Fernsehen das Essen! Aber vergiss nicht, ihnen vorher noch Wasser zu bringen, damit sie sich die Hände waschen können«, riefen sie zum Spaß.

Ich gehorchte und blieb lange vor dieser sprechenden Kiste stehen, die Schüssel in der Hand, und wartete, bis der Herr den Fernseher ausschaltete und zu mir sagte: »Es ist spät, die Leute sind schlafen gegangen, das kannst du nun auch tun.« Ich war erschöpft von den Anstrengungen der langen Reise und den großen Emotionen dieses Tages. Meine Herrschaft erlaubte mir, mich auf das Sofa zu legen, und der Onkel blieb noch bei mir, bis ich eingeschlafen war. Dies war das einzige Mal, dass mir erlaubt wurde, an einem warmen und bequemen Platz zu schlafen. Die komplette restliche Zeit, die ich in diesem Hause war, bestand mein Bett aus einer Lage Kartons in einer Ecke am Boden der Küche – zwischen Mäusen und Küchenschaben.

Als ich am nächsten Morgen aufwachte, wurde mir bewusst, dass ich in eine vollkommen neue Welt geworfen worden war, voller fremder Leute: Sie waren meine Herren und ich ihre Sklavin. Ich litt sehr, und es ging mir schlecht – ich weinte, weil ich mich von meiner Mutter verlassen und verraten fühlte und weil mir meine Schwestern fehlten.

Alles war neu für mich in diesem Haus, das voller Gegenstände und Möbel war, die ich noch nie zuvor gesehen hatte. Aber eine Sache löste in mir Freude und Bewunderung aus: In diesem Haus gab es fließend Wasser, und der Boden war aus bunten Fliesen und nicht aus befestigter Erde wie auf dem Land. Das Waschen der Teller wurde für mich zu einer Art Spiel: Ich füllte den Wasserbehälter, tauchte den Kopf hinein und goss ihn dann über mich. Eines Tages, als ich wieder einmal patschnass war, ging ich zum Lichtschalter, um das Licht einzuschalten. Mich durchfuhr ein starker Schlag, so stark, dass ich lernte, dass es wohl besser sei, keine Gegenstände, in denen elektrischer Strom floss, zu bedienen, wenn ich nass war. Ich hatte den Ablauf vieler Arbeiten im Haushalt, die ich noch nie zuvor ausgeführt hatte, sehr schnell zu lernen. Unter anderem gehörte dazu, die Einkäufe in einem kleinen Geschäft im Dorf zu erledigen, denn der Herr hatte seiner Ehefrau verboten, das Haus allein zu verlassen.

Als ich in Agadir ankam, war ich fünf Jahre alt, ich war klein und unwissend. Ich gehorchte, ohne den Mund aufzumachen und ohne mich zu beklagen. Auch lernte ich bald, dass eine Sklavin keinerlei Rechte hatte, nicht die eigenen Gefühle ausdrücken und schon gar nicht die eigenen Bedürfnisse stillen durfte. Darum zu bitten, wie ein Mensch behandelt zu werden, bedeutete für eine Sklavin, schwer bestraft zu werden – wegen Ungehorsams und mangelnden Respekts gegenüber der Herrschaft.