4,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €

Mehr erfahren.

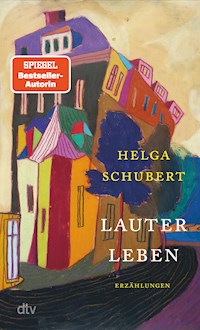

- Herausgeber: dtv

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Ein Jahrhundertleben – verwandelt in Literatur Drei Heldentaten habe sie in ihrem Leben vollbracht, erklärt Helga Schuberts Mutter ihrer Tochter: Sie habe sie nicht abgetrieben, sie im Zweiten Weltkrieg auf die Flucht mitgenommen und sie vor dem Einmarsch der Russen nicht erschossen. Helga Schubert erzählt in kurzen Episoden und klarer, berührender Sprache ein Jahrhundert deutscher Geschichte – ihre Geschichte, sie ist Fiktion und Wahrheit zugleich. Mehr als zehn Jahre steht sie unter Beobachtung der Stasi, bei ihrer ersten freien Wahl ist sie fast fünfzig Jahre alt. Doch erst nach dem Tod der Mutter kann sie sich versöhnen: mit der Mutter, einem Leben voller Widerständen und sich selbst.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 191

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Über das Buch

80 Jahre Leben in 29 Erzählungen. Helga Schubert ist ein Kriegskind, ein Flüchtlingskind, ein Kind der deutschen Teilung. Sie erzählt von unbeschwerten Sommern bei der Großmutter in Vorpommern, von der Leerstelle, die ihr im Krieg gefallener Vater hinterlässt, von der eigensinnigen Mutter, den Absurditäten des DDR-Alltags und von den schönen und den schwierigen Freiheiten in einem vereinten Land.

In diesem Erzählungsband zeichnet Helga Schubert ein deutsches Jahrhundertleben. Klar und voller Wärme entwirft sie das Porträt einer Frau als Schriftstellerin, Bürgerin, Freundin, als Mutter und Tochter, als Liebende.

Von Helga Schubert ist bei dtv außerdem lieferbar: Judasfrauen Die Welt da drinnen Lauter Leben

Helga Schubert

Vom Aufstehen

Ein Leben in Geschichten

Mein idealer Ort

Mein idealer Ort ist eine Erinnerung:

An das Aufwachen nach dem Mittagsschlaf in der Hängematte im Garten meiner Großmutter und ihres Freundes (mein alter Freund, sagte sie) in der Greifswalder Obstbausiedlung am ersten Tag der Sommerferien.

Immer am ersten Tag der langen wunderbaren Sommerferien.

Neben mich auf einen extra dorthin geschleppten Holztisch hatte dann ihr alter Freund (er war vor und im Zweiten Weltkrieg Chef der Konsumbäckerei, und seine Frau hatte sich vor dem Einmarsch der Roten Armee erhängt) ein großes Stück warmen Streuselkuchen auf einen Porzellanteller gelegt, den er zu meiner Begrüßung gebacken hatte.

Wie immer am ersten Tag meiner Sommerferien.

Meine Großmutter, sie hatte ihren üppigen Körper auch im Sommer in ein Korsett geschnürt, kam aus der Küche mit einer Kanne Muckefuck für ihn und mich. Für sich hatte sie in der Tasse einen Bohnenkaffee aufgebrüht: Meine Medizin, das brauche ich für mein Herz.

Ich durfte in der Hängematte liegen bleiben und von dort mein Stück Kuchen essen und die Tasse Muckefuck trinken. Die Hängematte war zwischen zwei Apfelbäume geknotet, unter mir lagen die Falläpfel, über mir hingen die reifen Klaräpfel, neben mir standen die Büsche mit den roten, weißen und schwarzen Johannisbeeren. Weiter weg die stachligen Stachelbeerbüsche.

Ich lag im Schatten, und es war ganz still. Und es duftete nach dem warmen Kuchen. Dann machte ich die Augen auf. Es war mein Sehnsuchtsort.

Am Vortag war ich allein mit dem Zug aus Berlin gekommen. Gleich nach der Zeugnisausgabe am letzten Schultag musste ich dort nur meine Mutter im Dienst anrufen, ihr meine Zensuren vorlesen, mich für eine eventuelle Zwei entschuldigen, wieso hast du da keine Eins, du brauchst doch nur in die Schule zu gehen und nicht den ganzen Tag zur Arbeit wie ich, dir fällt doch alles so leicht, dann musst du einfach ein wenig fleißiger sein, was hat denn Gaby in dem Fach, siehst du, eine Eins.

Ich musste mich nur von der Telefonzelle aus von meiner Mutter in ihrer Dienststelle verabschieden, bis zum letzten Tag der Sommerferien durfte ich nun bei meiner Großmutter bleiben.

Als ich an diesem letzten Schultag wie jedes Mal seit 1947 in meinem siebten Lebensjahr am Bahnhof Greifswald aus dem Zug stieg mit meinem kleinen Koffer, den ich am Vorabend gepackt hatte, standen sie schon da: Meine Großmutter und ihr alter Freund. Sie presste mich an sich: Meine Lütte. Und er schnürte meinen Koffer auf seinen Gepäckträger. Dann gingen wir zusammen zur Drogerie am Markt, um mich zu wiegen. Ich wog nicht viel mehr als am letzten Ferientag des vergangenen Jahres. Ich war dünn, groß und knochig, sie wollte mich in den Ferienwochen füttern und dann zum Schluss meiner Mutter, ihrer Schwiegertochter, mit der sie im Übrigen keinen Kontakt hatte, das Ergebnis in zugenommenen Kilos mitteilen wie einen Sieg.

Zu den Bekannten, die wir in der Altstadt trafen, sagte sie: Das ist die Tochter von meinem Gerd. Sie darf die ganzen Ferien bei mir bleiben. Dann schob ihr alter Freund neben uns das Fahrrad bis zum Haus im Apfelweg, bestimmt eine Stunde.

Als wir den Begrüßungskaffee getrunken hatten, räumte meine Großmutter das Geschirr wieder in die Küche. Ich stieg aus meiner Hängematte, in die sie eine Wolldecke gelegt hatte, und half ihr zu tragen. Dann sollte ich die Klaräpfel vorsichtig abnehmen und einzeln nebeneinander in flache Kisten legen, die schwarzen, weißen und roten Johannisbeeren und die blauen und grünen Stachelbeeren in Körbe pflücken. Der alte Freund begann, den Handwagen mit den Obstkisten für den nächsten Tag zu packen. Am frühen Morgen des zweiten Ferientages zog er mit mir den Handwagen eine Stunde bis zum Markt, baute die Kisten auf den bereitstehenden langen Tischen auf, auch die Waage mit den Gewichten, daneben die Papiertüten. Schnell bildete sich eine Schlange, und ich verkaufte alles. Er konnte sich eine Zigarre anzünden und mit den anderen Verkäufern ein wenig plaudern.

Wenn ich alles verkauft hatte, zogen wir den Handwagen zurück zu meiner Großmutter, die nie auf dem Markt verkaufte: Sie war doch die Witwe des verstorbenen Schulrektors; darum ließ sie sich auch mit Frau Doktor anreden; denn sie hatte ihm ja seine Doktorarbeit ins Reine geschrieben.

Als wir zurückkamen, hatte sie schon das Mittagessen gekocht, goss die Kartoffeln ab, wenn wir das Tor öffneten. Nach dem Essen wusch sie alles gleich ab, ich dagegen musste nicht abtrocknen, sondern durfte mich in die Hängematte legen und lesen, bis ich einschlief und wieder aufwachte:

Am gedeckten Kaffeetisch.

Bis zum Ende des Sommers. So konnte ich alle Kälte überleben. Jeden Tag. Bis heute.

Vom Leben innen

Im Auto nehme ich mir jetzt öfter vor, nicht zu vergessen, dass ich Gas geben muss, dass ich lenken muss, um nicht vom schmalen asphaltierten Weg zum Hauptdorf in die lehmige Wintersaat zu fahren und dort zu versinken.

Dass von mir tatsächlich etwas abhängt.

Dass ich mir nicht alles nur vorstelle.

Oder mich nur an alles erinnere:

An das Pathos. Meine Mutter hatte dieses erleuchtete Gesicht, wenn sie sang: Wann wir schreiten Seit an Seit. Es gibt ein Foto vom Weltjugendtreffen, auf dem sie im Blauhemd der FDJ in der Verwaltungsakademie Walter Ulbricht eingehakt in der ersten Reihe mit lauter fremdländischen Menschen marschiert.

Du hast bestimmt eine Schizophrenie, wir müssen mit dir zu einem Psychiater, sagte meine Mutter zu mir fünfzehnjährigem Mädchen, als ich ihr von meinem Gefühl der Unwirklichkeit erzählte, dass alles schmerzlos wird und sanft.

Ein Schüler aus der Zwölften hatte sich nämlich gerade aus Liebeskummer um seine Freundin mit Blausäure vergiftet. Kurz vorher hatte er mich bei einem Schulball zum Tanz aufgefordert, und ich schwebte noch immer mit ihm und spürte seinen Arm um mich, als er schon tot war. Zu dieser Zeit übte ich manchmal sechs Stunden am Klavier, denn die Musik tröstete mich: Ich spielte immer wieder diese eine Mollpassage aus der Mozartsonate. Ein Jahr lang bezahlte meine Mutter mir den Unterricht bei einer Pianistin, bis diese mich zu einem Vorspiel einlud und danach zu meiner Mutter sagte: Ihre Tochter hat Gefühl für Musik, sie hat in diesem einen Jahr gute Fortschritte gemacht. Da bezahlte meine Mutter den Unterricht nicht mehr.

Ich musste aufhören.

Die vierte Strophe

Müde bin ich, geh zur Ruh, schließe meine Äuglein zu, Vater, lass die Augen Dein über meinem Bettchen sein.

Das war das Schönste an meinem Tag als Kind: Ich faltete die Hände, schloss die Augen, meine Mutter saß auf der Bettkante und sang. Drei Strophen. Jeden Abend: Hab ich Unrecht heut getan, sieh es lieber Gott nicht an, Deine Gnad und Christi Blut machen alle Sünden gut.

Hypnotisch, noch heute, fast siebzig Jahre später, wird mir beim Schreiben warm, zuerst im Kopf, dann in den Armen: ein leichtes wohliges Zischen in meinen Ohren. Es ist alles gut. Und es wird alles gut. Als Kind bin ich dann eingeschlafen und wurde nicht mehr wach bis zum Morgen.

Sie hatte hellblonde Haare, die sie mit einer Kurpackung beim Friseur pflegen ließ, auch mit neunundneunzig hat sie sich die Haare immer von anderen waschen lassen, ich habe eine Mutter, die sich noch nie die Haare selbst gewaschen hat. Sie hat immer noch zarte Hände und strenge dunkelblaue Augen, die ich fürchtete. Aber als Kind, abends in meinem Bett, sah ich ihre Augen nicht, denn ich hatte meine ja geschlossen. Ich höre noch heute ihre weiche und helle Stimme. Ich fühlte mich geborgen bei einem unsichtbaren Vater.

Als ich mir gestern den genauen Wortlaut des Liedes im Internet ansah, fand ich kleine Unterschiede gegenüber meiner Erinnerung: Augen statt Äuglein, Bette statt Bettchen, Schaden statt Sünde. Er macht also allen Schaden wieder gut in dem Lied und nicht die Sünden, achtundsechzig Jahre falsch gedacht.

Aber die Entdeckung gestern: Es gibt noch eine vierte Strophe, die sie in all den Jahren nie sang: Kranken Herzen sende Ruh, müde Augen schließe zu, Gott im Himmel halte Wacht, gib uns eine gute Nacht.

In dieser Strophe kommt nach drei Strophen mit »Ich« zum ersten Mal »Uns« vor. Sie hätte sich einbeziehen müssen, sie hätte uns beide als zusammengehörend und uns beide als schutzbedürftig ansehen müssen.

So half sie nur mir.

Ein junger Vater

Mein Vater, der mit achtundzwanzig Jahren Tag für Tag Feldpostbriefe schrieb, mit Bleistift, an seine Frau, meine Mutter, die sie verlor im Krieg, denn sie musste fliehen mit mir, und an seine Eltern, die sie getreulich aufbewahrten und mir vererbten, 184 nummerierte Briefe, die langsam unleserlich werden und zerfallen.

Mein Vater ist am 5. Dezember 1941 abends um neunzehn Uhr auf einem vereisten toten Arm der Wolga von einer Handgranate zerrissen worden und war sofort tot.

Es ist ein Trauma meines Lebens:

Dieser zerrissene, mir doch unbekannte Mann, ich bin sein einziges Kind, und ich kenne ihn nur aus Erzählungen seiner Mutter (er konnte keiner Fliege etwas zuleide tun) und aus den Erinnerungen seiner Witwe, meiner Mutter (er war ein Familienmensch, er liebte mich, seine einjährige Tochter, und stand ihrer Meinung nach anfangs den Nationalsozialisten nicht kritisch genug gegenüber). Es geschah vor Moskau, damals Kalinin, heute Twer.

Erst einen Monat später, am 9. Januar 1942, erfuhr es seine Frau, meine Mutter:

Sie kniete im Flur ihrer Berliner Wohnung und putzte Stiefel, als der Briefschlitz klapperte und ein Brief mit einer fremden Schrift neben ihr auf den Boden fiel:

Sehr geehrte gnädige Frau! (schrieb der Kompaniechef, ein promovierter Hauptmann, am 7. Dezember 1941), ich bin leider gezwungen, Ihnen noch kurz vor dem Weihnachtsfest eine traurige Mitteilung machen zu müssen. (Absatz.) In den Kämpfen um Kalinin ist am 5. Dezember gegen neunzehn Uhr Ihr Gatte gefallen, in soldatischer Pflichterfüllung getreu seinem Fahneneide. (Am Ende des ausführlichen Briefes steht nicht Heil Hitler, sondern: Mit aufrichtigem Mitgefühl.)

Bertolt Brecht schrieb zur gleichen Zeit 1942 im Exil als letzte Strophe einer Ballade:

Und was bekam des Soldaten Weib

Aus dem weiten Russenland?

Aus Russland bekam sie den Witwenschleier

Zu der Totenfeier den Witwenschleier

Das bekam sie aus Russland

Mein Vater starb im Alter von achtundzwanzig Jahren, drei Monaten und einem Tag.

Mein Vater war gerade mit der Berufsausbildung fertig, dem Jurastudium, hatte die erste Stelle als Referendar am Kammergericht Berlin, eine Mitstudentin geheiratet, die fünf Monate später meine Mutter wurde und damals auch ihre erste Stelle gefunden hatte, und eine Wohnung in Berlin-Kreuzberg bezogen. Der Sommer war noch nicht vorbei, da kam die Einberufung in Hitlers Armee. In den Zweiten Weltkrieg.

Mein Vater starb am Geburtstag seines eigenen Vaters.

Derselbe Hauptmann, der zwei Tage später im Brief meine Mutter mit Gnädige Frau anredete, um ihr den Tod ihres Mannes mitzuteilen, hatte meinem Vater befohlen, Partisanennester in einer Dünenfalte an der Wolga zu vernichten, wie er es nannte.

Mein Vater hoffte schon eine Weile auf seine Beförderung zum Offizier und sah diesen Auftrag als letzte Mutprobe.

Die russischen Partisanen verteidigten sich mit Handgranaten.

Tagelang konnten seine Kameraden meinen Vater nicht beerdigen, weil sie sich zurückziehen mussten, denn an diesem 5. Dezember 1941 hatte die Gegenoffensive der Roten Armee begonnen, steht im Geschichtsbuch, nachdem sie sich von dem Schrecken des deutschen Überfalls ein halbes Jahr zuvor erholt hatte.

Seine Mutter trug Schwarz, meine ganze Kindheit hindurch, Schwarz aus Trauer. Denn zwei Jahre später starb ihr zweiter Sohn im Krieg, und weitere zwei Jahre später starb ihr Mann, der Vater meines Vaters, an den Folgen einer Namensverwechslung mit einem gesuchten SS-Mann bei der kampflosen Übergabe Greifswalds an die Rote Armee.

Ich habe als Kind zu viele Tränen gesehen.

Am Volkstrauertag saßen wir zu Hause am Radioapparat, später am Fernsehgerät und hörten den Rednern im westdeutschen Bundestag zu, denn den größten Teil meines Lebens, bis zu meinem fünfzigsten Lebensjahr, gab es in dem Land, in dem ich lebte, der DDR, diesen Volkstrauertag nicht. Es war eine Versöhnung im Fernkurs, in Verdun sah ich symbolisches Händereichen über Gräber hinweg.

Wurden wir eigentlich mitversöhnt, wir im Osten, damals Anfang 1990, als Bundeskanzler Kohl und der Generalsekretär der KPdSU, Gorbatschow, über ihre im Zweiten Weltkrieg umgekommenen nahen Verwandten trauerten?

In den Kirchen waren zu DDR-Zeiten auf Tafeln meist nur die Namen der Gefallenen des Ersten Weltkriegs eingraviert.

Erst nach dem Ende der DDR sehe ich mit neuer Goldschrift auch die Namen der toten Soldaten aus dem Zweiten Weltkrieg. Ja, auch in unserem kleinen mecklenburgischen Dorf wird an einer Gedenktafel an der Feldsteinumgrenzung der Kirche ein Kranz niedergelegt.

Es ist immer noch ungewohnt, auch der deutschen Kriegstoten zu gedenken, selbstverständlich ist das nur für die Zugezogenen aus dem Westen.

Erst seit der Einheit Deutschlands gibt es dieses gemeinsame Gedenken in Ost und West. Und nun darf auch so eine wie ich einfach traurig sein, dass sie ihren Vater in einem irrsinnigen Krieg verlor, bevor sie ihn kennenlernen und lieb haben konnte, einen Vater, der sie in den Arm genommen und getröstet, der ihr beigestanden hätte, humorvoll und verzeihend. Wie auf den Fotografien im Album.

Vielleicht in friedlichen Zeiten.

Verwandte ersten Grades im westlichen Ausland

Mein Kind, im dreizehnten Stock eines Hochhauses mitten in Ostberlin aufgewachsen, wollte Förster werden. Für 600 Schulabgänger in zwei Jahren, also für das beginnende Lehrjahr 1977, gab es in Berlin nur zwei Lehrstellen für den Beruf des Forstfacharbeiters/Mechanisators als Voraussetzung für das Studium.

Also fuhren wir in die weitere Umgebung.

Haben Sie Verwandte ersten Grades im Westen? Entschuldigen Sie bitte, dass ich Sie gleich noch im Stehen danach frage, sagte der Direktor des Instituts für Forstpflanzenzucht Waldsieversdorf (es war im Sommer 1975).

Aber falls Sie Verwandte ersten Grades in der BRD (BRD, sagte er) haben, dann brauche ich Ihnen von meiner Sekretärin gar nicht erst einen Kaffee machen zu lassen, dann hat es gar keinen Zweck, dass wir uns weiter unterhalten, dann können wir Ihrem Sohn (mein vierzehnjähriger Sohn stand neben mir, und wir waren bei diesem Institutsdirektor telefonisch angemeldet) in zwei Jahren keine Lehrstelle geben.

Nein, sagte ich:

Ich habe keinen Bruder, keine Schwester, und als mein Vater starb, war ich ein Jahr. Ich habe eine Mutter, die lebt auch in der DDR, ich habe nur ein Kind, das steht hier, der Vater dieses Kindes lebt auch in der DDR, wir sind geschieden, und mein neuer Ehemann lebt auch in der DDR.

Dann ist gut, setzen Sie sich doch bitte, sagte der Direktor erleichtert und ließ mir Kaffee kommen:

Wir stellen hier bei uns etwas sehr Exportintensives her, etwas, wofür unser Staat viele Devisen einnehmen kann: Lärchenpflanzen. Sie gehen in die ganze Welt. Wenn unsere Produktionsmethode dem Westen bekannt würde, dann würden die das selber so machen wie wir und nicht mehr bei uns kaufen. Da unsere Lehrlinge mit dieser Produktionsmethode unmittelbar zu tun haben werden, können wir uns keine Sicherheitslücke leisten.

Und hier, weit außerhalb Berlins, wollten sie es in zwei Jahren zum ersten Mal mit zwei Lehrlingen versuchen, damit nicht immer die jungen Wissenschaftler die Lärchensamen unter den heißen Folienzelten aussäen und die winzigen Keimlinge pikieren mussten.

In Biologie, Chemie und Mathe musst du nach der Zehnten eine Eins haben und in eurer Schule mit eurer Lehrerin einen Biologie-Zirkel gründen, dann hast du bei uns eine Chance, sagte der Institutsdirektor zu meinem Sohn.

Wie gut, dass ich als siebenunddreißigjähriges Einzelkind und als siebenunddreißigjährige Halbwaise so untadelig östlich vor ihm saß. Jedenfalls, was die erfragte Blutsverwandtschaft betraf:

Nur eine Mutter und nur einen Sohn. Beide im Osten. Die Lärchenproduktion und der Staatshaushalt der DDR waren damit ungefährdet.

Mein Sohn kam auf die Warteliste für eine der beiden Lehrstellen in zwei Jahren. Er war der Zehnte.

Woher kam nur die Bedeutung der Blutsverwandten? Blut ist dicker als Wasser, Sippenhaft, stell dich beim Hochzeitsbild bitte weiter hinten hin: Sonst sieht man die Blutlinien nicht.

Das hast du nicht von mir, genau wie deine Großmutter.

Warum sollte ich ausgerechnet Blutsverwandten im Westen, wenn ich sie gehabt hätte, davon erzählen, wie die Zapfenpflücker vorsichtig die Lärchenzapfen in großer Höhe abbrachen, um an die kostbaren Lärchensamen zu gelangen.

Keine Angst

Ich bin ein Kriegskind, ein Flüchtlingskind, ein Kind der deutschen Teilung.

Auch heute noch, dreißig Jahre nach dem 9. November 1989, sehe ich aus dem Zugabteil die Grenze von damals leibhaftig, auf dem Todesstreifen sind die Sträucher und Bäume noch jünger, erst DANACH angepflanzt.

Am 9. November 1989 war ich fast fünfzig Jahre alt und hatte noch niemals frei gewählt. Wie als Zeugin vor einem Gericht könnte ich über diesen Tag berichten: Was ich sah und hörte und dachte. Davor und auch in der Zeit danach.

Es gibt kein weltliches Gericht mehr dafür:

Bis auf Mord ist alles verjährt.

Kann ich denn vom 9. November literarisch erzählen?

Mit Selbstironie, aus verschiedenen Blickwinkeln, mit einem ersten Satz, der die Pointe unmerklich vorbereitet, denn sie muss überraschend kommen, den Leser verblüffen, heimlich sentimental machen, aber in seine Gegenwart entlassen.

Nichts Eindeutiges, Belehrendes, Aufklärerisches.

Vor allem ohne Pathos.

Und was waren wir pathetisch:

Eine Veranstaltung in der Berlin-Lichtenberger Erlöserkirche Ende Oktober 1989 hieß:

Wider den Schlaf der Vernunft.

Zu einer solchen Veranstaltung würden doch heute nie 6000 Leute kommen.

Sie würden nicht plötzlich von der Marienkirche am Alexanderplatz in Berlin auf die Straße rennen, zwischen die Autos, die Fahrbahn blockieren und »Schließt euch an« rufen. Oder rhythmisch »Die Mauer muss weg« skandieren, Mauer auf einer Silbe, wie »Maur«, oder »Volkskammer untern Hammer« mit andern Erwachsenen montags um siebzehn Uhr nach der Arbeit im Büro. Man würde sie festhalten, mit dem Handy 112 wählen und freundlich in die Notaufnahme der Psychiatrie bringen.

Als Schriftstellerin braucht man etwa fünfzehn Jahre Distanz, ehe man von einem wichtigen Ereignis literarisch erzählen kann, soll Anna Seghers gesagt haben. Doch für Das siebte Kreuz hat sie sich nicht daran gehalten, vielleicht, weil sie nichts davon erlebt hat, alles schon gefiltert erzählt bekam von Flüchtlingen aus Deutschland und unmittelbar schrieb, in der Emigration schrieb?

Ihre Distanz zum Tatort war die von Kontinenten.

Die geforderten fünfzehn Jahre seit dem 9. November 1989 wären für mich um.

Aber ist dieser 9. November 1989 überhaupt ein Ereignis, zu dem ich Distanz aufbauen muss? Oder kann? Eine Revolution, die uns alle betraf, nicht nur mich?

Vielleicht ist nur das schwächste Glied in der Kette der Diktatur gerissen?

Die Maueröffnung, die Reiseerleichterung als Ablenkungsversuch?

Es gab ja so viele Freiheiten, die wir nicht hatten.

Ein Untertan in der Diktatur wird doch durch die gewährte Reiseerleichterung eher gelenkt, diszipliniert:

Wenn du uns außerhalb der Grenzen schlechtmachst, wenn du uns beim Klassenfeind verspottest, dann lassen wir dich nicht wieder herein.

Viel gefährlicher wird der Untertan, und er bleibt bald kein Untertan mehr, wenn er unabhängige Zeitungen liest und darüber mit seinen Kollegen spricht, wenn er öffentlich seine Meinung äußert ohne Angst vor Verhaftung, wenn er Parteien gründet oder ihr Mitglied wird, wenn er frei und geheim wählt und gewählt werden kann, wenn er ohne Druckerlaubnis veröffentlicht.

Und am gefährlichsten scheint er den Oberen, wenn er das alles fordert und die anderen womöglich aufwiegelt.

Sie ließen mich beobachten, fanden mich feindlich-negativ, und sie ließen mich trotzdem in den Westen reisen:

Ein unglaubliches Privileg. Ein Privileg, das verdächtig machte, sowohl gegenüber den Mitbürgern, die nicht reisen durften, als auch den Menschen außerhalb der DDR-Grenze.

Wie sollte ich ihnen verständlich machen, dass ich das politische System in der DDR fürchtete und trotzdem zurückfuhr hinter den Minengürtel.

Andere mussten beim Fluchtversuch sterben oder nach ihrem Ausreiseantrag Demütigungen hinnehmen, wir Schriftsteller durften uns Gründe für unsere Anträge auf ein Dienstvisum mit Rückkehrerlaubnis am selben Abend ausdenken:

Ein Kollege wollte sich genau den Ort ansehen, an dem sich Heinrich von Kleist am Wannsee erschoss, ich wollte in der Westberliner Staatsbibliothek, obwohl ich sie vielleicht auch irgendwo im Osten in einer Unibibliothek gefunden hätte, die Akten von Denunziantinnen der NS-Zeit vor den Nachkriegsgerichten lesen.

Bei meinem ersten Mal im Westen ging ich zur Mauer und fasste sie an, den körnigen bemalten Beton, bestieg die Holztreppen wie einen Anstand zur Jagd, am Potsdamer Platz und am Brandenburger Tor, und besah meine Mitbürger von außen, wie Eisbären im Zoo, von außen, von uns aus betrachtet. In Wirklichkeit sah man ja im Westen die Mauer von innen, denn Westberlin war eingemauert, nicht wir, obwohl ich mich im Osten eigentlich seit 1961, seit meinem einundzwanzigsten Lebensjahr, so fühlte.

Ohne Aussicht auf Änderung:

1980: Ziehen Sie Ihren Antrag auf Ausreise zurück: Sie werden der Einladung zum Ingeborg-Bachmann-Preis in Klagenfurt nicht folgen, wollen Sie etwa Reich-Ranicki vortanzen? (In meiner Staatssicherheitsakte ist von diesem Juryvorsitzenden als einem berüchtigten Antikommunisten die Rede.) »Durch den Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb soll das derzeitig von feindlichen Kräften betriebene Weiterbestehen einer einheitlichen deutschsprachigen Literatur weiter hochgespielt werden.« Ich zog den Antrag nicht zurück – sie mussten es mir verbieten.

1983: Wenn Sie den Fallada-Preis annehmen, und dann noch ein Jahr nach Erich Loest, für Ihr Buch, das nur im Westen gedruckt wird, verschaffen Sie diesem Buch Aufmerksamkeit und schaden damit dem Ansehen der Kulturpolitik der DDR in den Augen fortschrittlicher Intellektueller im Westen, die dann schlussfolgern könnten, bei uns gebe es eine Zensur, denn warum durfte das Buch nicht in der DDR erscheinen, darum müssen Sie ihn ablehnen, wenn nicht, bekommen Sie das Ausreisevisum und können gleich im Westen bleiben.

Wir haben erfahren, dass Sie übermorgen in Brüssel nicht nur an der Uni lesen wollen, wie Sie es beantragt haben, sondern dort auch im BRD-Goethe-Institut zusammen mit Herta Müller angekündigt sind. Die haben doch einen gesamtdeutschen Alleinvertretungs-Anspruch. Wenn Sie nicht hier am Telefon sagen, dass Sie von dieser Absicht zurücktreten, wird Ihr Ausreisevisum morgen am Flughafen ungültig gestempelt.

Dann erschien Gorbatschow als übermächtige Figur, die nicht mehr übermächtig sein wollte und die Vasallen mit ihren Völkern allein ließ:

In Ungarn schnitten sie ein Loch in den Grenzzaun, aus den bundesdeutschen Botschaften in den Ostnachbarländern durften DDR-Bürger ausreisen.

Aber in Peking erschossen sie Demonstranten, ein Politbüromitglied der SED fuhr hin und gratulierte. Wollte er uns warnen?

1989: In der Neuen Zürcher Zeitung ist eine Erzählung von Ihnen erschienen, wo haben Sie das Belegexemplar und das Geld.

Anfang September 1989 folgte ich, ohne um Erlaubnis zu fragen, der Einladung zu einer Fernsehdiskussion im SFB in Westberlin und sagte dort, dass ich im Staat DDR Angst habe und wovor.

Am nächsten Tag in Ostberlin wurde ich von einem Magistratsangestellten auf der Straße und von einem Studenten in der S-Bahn, die das beide gesehen hatten, angesprochen:

Im Seminar und in der Arbeitsstelle hätten sie darüber diskutiert und sich gewundert, dass es nicht nur ihnen allein so geht.

Von Angst zu reden macht Mut, sagte der Student dringlich, der mit mir am S-Bahnhof Marx-Engels-Platz ausstieg, obwohl er noch eine Station weiterfahren musste. Er wollte mir das auf dem Bahnsteig noch sagen:

Wenn so viele Angst haben? Ihm mache das Mut.