Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Engelsdorfer Verlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

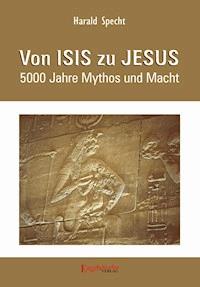

Was hat die berühmte Pariser Kathedrale Notre Dame mit einer ägyptischen Göttin zu tun? Begingen schon die ersten Christen ihren Gottesdienst in Tempeln am Nil? Was geschah hinter verschlossenen Tempeltüren und wie starb Kleopatra, die letzte Pharaonin und Priesterin der Isis? Mysterienkulte oder orgiastische Ausschweifungen? Was ist dran an den »Zuständen« im alten Rom? Gab es die berüchtigte Blutstaufe der MITHRAS-Jünger? Ist JESUS nur eine Kunstfigur? Warum haben Gottessöhne am 25. Dezember Geburtstag? Wie war die Kindheit der Heiligen Maria und wer ist das Kind auf ihrem Schoß? Alle diese Fragen haben auch mit der altägyptischen Göttin ISIS und der Frauenrolle in unserer Zivilisation zu tun. Fragen, die einst mit dem Matriarchat ihren Anfang nahmen und deren Beantwortung durch die mehrtausendjährige Geschichte der Mythen und Religionen bis ins finstere Mittelalter führt. Und es sind oft verblüffende Erklärungen, die uns helfen, hinter den »Schleier der ISIS« zu schauen! Der Autor Dr. rer. nat. et Dr.-Ing. habil. Harald Specht: Jahrgang 1951, studierte an der Universität Halle Chemie, Habilitation zum Dr.-Ing. habil an der Humboldt-Universität zu Berlin, Hochschuldozent für Lebensmitteltechnologie, freiberuflich tätig seit 1995, Mitarbeit an Fachbüchern und Autor einer Monografie zur Kältebehandlung von Lebensmitteln, zahlreiche Filmdrehbücher, über 90 Filmprojekte, mehr als 35 Auslandsreisen in Europa, Asien und Afrika. 2001 Film über die Pharaonenkultur Oberägyptens und Arbeit an mehreren Sachbüchern.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 472

Veröffentlichungsjahr: 2013

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Harald Specht

Dr. rer. nat. et Dr.-Ing. habil.

Von ISIS zu JESUS

5000 Jahre

Mythos und Macht

Engelsdorfer Verlag

2011

Bibliografische Information durch die Deutsche Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://www.d-nb.de abrufbar.

ZWEITE ÜBERARBEITETE AUFLAGE

ISBN 978-3-86268-169-3

Erste Auflage: Leipziger Universitätsverlag GmbH – Leipzig 2004

ISBN 3-937209-82-4

Copyright 2. überarbeitete Auflage (2011) Engelsdorfer Verlag Alle Rechte beim Autor Hergestellt in Leipzig, Germany (EU)www.engelsdorfer-verlag.de

19,90 Euro (D)

Inhalt

Gewidmet all jenen, die ihren Glauben leben ohne das Andersdenken zu richten.

„Ich aber bin zu schwachen Geistes, als dass ich dein Lob erzählen könnte, und bin zu arm, um dir Opfer zu bringen. Mir gebricht die reiche Fülle der Rede, um das auszusprechen, was ich von deiner Majestät fühle, einen tausendfachen Mund und tausend Zungen müsste ich dazu haben.“

(aus einem Dankgebet eines Eingeweihten an ISIS)

Vorwort mit der Bitte um Nachsicht

Es sind nur drei Fragen, auf die jeder Mensch – mehr oder minder bewusst – seine Antworten zu finden hofft: Es ist die Frage nach seiner Herkunft, die Suche nach dem Sinn seines Daseins und Werdens und nach der Bewältigung seines unausweichlichen Todes.

Mag dem Einzelnen sein ganz persönlicher Glaube, sein Streben nach Harmonie und Anerkennung oder die Gewissheit, nicht umsonst gelebt zu haben hinreichende Antworten geben, so trachtete die Menschheit als Ganzes seit jeher nach fassbaren Kosmogonien, erklärenden Mythen, erfahrbaren Religionen und kultureller Identität.

Den Höhen und Tiefen der Geschichte des monotheistischen Abendlandes und der Zerrissenheit seiner spirituellen Werte steht dabei das alte Ägypten mit seiner mehrtausendjährigen Gelassenheit, monumentalen Ruhe und erneuernden Kraft seiner Götter gegenüber. Das kaum überschaubare Pantheon des Nilvolkes überragen seine bekanntesten Götter, die des Osiris-Mythos mit ihrem weiblichen Part der ISIS.

Es ist ISIS, die Muttergöttin und Beschützerin, die Göttin der Natur und Vernunft, die Frucht- und Kulturbringerin, die das Verlorene wiederfinden und zusammenfügen kann, die auf unsere eingangs gestellten Fragen nach Ursprung, Lebenssinn und Tod geantwortet hat und von sich selbst sagen lässt, sie sei das „was war, ist und sein wird”. Wie keine andere Gottheit hat sie mehr als 5000 Jahre wechselvoller Zeit überdauert, hat ihr Nimbus nicht an Glanz verloren, ist sie noch heute Idol und Geberin. Der über die Jahrtausende verehrten Göttin kommen dabei jene Attribute, Talente und Berufungen zu, deren segensreicher Nachvollzug auch für die Menschen von heute von Bedeutung sein kann, den auch der Mensch unserer Epoche bedarf.

Trägt man heute zu Beginn des 3. Jahrtausends die vier magischen Buchstaben „ISIS” in eine der gängigen Suchmaschinen des Internets ein, wird man zweifach überrascht sein. In exakten 0.09 Sekunden unterbreitet das schnelle Medium unserer Zeit eine Informationsflut von mehr als 194.000 Anmerkungen, von profunden Fachartikeln führender Ägyptologen über ein „Herzliches Willkommen bei der Isis-GmbH” bis hin zur Website des Frauengesundheitszentrums ISIS.

Eine weitere Überraschung birgt das tiefere Eindringen in das Geschriebene: War Papier schon geduldig, so steht der Bildschirm heute in keiner Weise nach.

Und so erfährt man vieles, meist Verwirrendes auf seinem Computer. Nicht nur „der Name der ISIS” zeigt ungebrochene Anziehungskraft, auch moderne Heilslehrer und Wellness-Anbieter für Körper und Geist haben sich der Göttin bemächtigt. Theosophie und Anthroposophie kommen nicht ohne SIE aus. Hermetische Gesellschaften und okkulte Clubs jedweder Couleur schießen wie Pilze aus dem Boden und in mehr als 60 Ländern hat sich eine regelrechte Isis-Religion etabliert.

Das Bild, das sich die Menschen von ISIS machten, ist ein großes Mosaik. Sie war Dienerin und Göttin, Große Mutter und Erzieherin, Zivilisationsbringerin und Zauberin. Sie verkörpert alles in einem und ist als „eine” nicht fassbar. Und so kann es nicht verwundern, dass das Schicksal der ISIS ambivalent erscheinen muss. Sie kann für sich in Anspruch nehmen, eine der ältesten, die Zeit überdauernde und bis heute „moderne Göttin” zu sein, sie wurde immer gebraucht und auch immer wieder missbraucht, mag Sinnbild für die Rolle der Frau im Wandel der Gesellschaften sein und muss sich gefallen lassen, die „erste Hexe” zu sein. Sie war die gütige Zauberin und gleichzeitig dunkles Symbol alles Okkulten. Sie hat viele Rollen und doch kein typisches, eigenes Bild.

Eine „Biographie der ISIS” kann es naturgemäß nicht geben. Und doch scheint es interessant, ihr Werden in der Kulturgeschichte zu verfolgen, ihren nachhaltigen Einfluss auf die Entwicklung des Abendlandes zu untersuchen und ein Bild der ISIS aus dem Puzzle ihrer Hinterlassenschaft zusammenzusetzen.

Grund genug danach zu fragen, was es mit ISIS auf sich hat.

Eine fertige Antwort war von vornherein nicht beabsichtigt, ist sicherlich unmöglich. Aber ein neugieriges Erkunden, vielleicht eine ganz persönliche Suche nach dem „Schleier der ISIS” war wohl der Anlass für diesen Text. Und so war es das ursprüngliche Ansinnen, weder zu unterweisen noch zu unterhalten, sondern allein dem Verfasser einige Klarheit zu verschaffen.

Der interessierte Leser ist angesichts dieser bescheidenen Zielstellung um die gebotene Nachsicht zu bitten. Für Hinweise und Korrekturen gilt ihm Dank.

Köthen, im Mai 2003

P R O L O G

1. ISIS – Das berühmte erste Mal und ihr letzter Tempel

Unter Polizeischutz zum Tempel

An Schlaf war nicht zu denken. Mit unglaublicher Geschwindigkeit raste unser Bus von Luxor in Richtung Süden. Die Halbmondnacht ließ nur wenig von Ägypten erkennen und der erste Eindruck von den weißen Häusern diesseits der endlos langen, von schiefen Coca-Cola-Hütten und vereinzelten Bäumen gesäumten Fernstraße schien eher düster.

Der Beginn unserer Reise nach Oberägypten hatte sich planmäßig geändert. Wegen unausweichlicher Reparaturarbeiten an der Schleuse in Esna war diese wilde Busfahrt unumgänglich geworden. Wieder überholten uns die Jeeps der Touristenpolizei, um den Weg nach allen Seiten abzusichern. Noch vor wenigen Monaten hatten hier, auf der Nilwestseite gegenüber Luxor, unweit des Totenreiches der ägyptischen Könige, Terroristen ein unglaubliches Massaker unter den Besuchern des berühmten Hatschepsut-Tempels angerichtet. Nur wenige der Touristen waren ihrer Reise in die Vergangenheit entkommen, kaum jemand hatte das grausige Blutbad überlebt. Seit dieser Zeit verstärkte die ägyptische Polizei ihre Schutzmaßnahmen drastisch und für jedermann sichtbar. Busse fuhren nur im Konvoi und die Abfahrtszeiten waren bis zur überstürzten Abreise selbst den Mitfahrenden geheim gehalten worden. Im ständigen Wechsel fuhr die mit Maschinengewehren scharf bestückte Eskorte vor, neben und hinter dem Reisebus.

Die Fahrt war kurz. Schon bald erreichten wir unser Schiff und der Schlaf ließ die vorangegangene Aufregung vergessen.

Ein strahlend blauer Himmel und ein fast vergessener Duft von Frühling weckten die Passagiere nach ihren ersten Stunden an Bord. Behäbig tuckerte unsere „King Tut” auf den sich leicht kräuselnden Wellen des Nils. Ganz anders als noch vor wenigen Stunden tat sich die ganze Schönheit dieses großen Landes vor uns auf. Saftige Uferbereiche, üppige, palmengesäumte Felder und die Lehmhütten der Fellachen boten ein Bild wie aus dem Legendenbuch der Geschichte. Wie vor Tausenden Jahren bestellten die Bauern ihre kleinen Felder. Auf den immergrünen Wiesen inmitten des breiten Stromes weidete ihr Vieh, ohne die Beschränkung von Pflock oder Elektrozaun. Und hier und da genoss ein Hütejunge unter den schattigen Uferpalmen seinen Mittagsschlaf. Bei niedrigem Wasserstand floss der Nil träge dahin. Unendliche Stille umrahmte diese Bilder voller Beschaulichkeit. Auch die wenigen Touristen an Bord ruhten nun auf dem Sonnendeck und genossen die vorbeiziehende Märchenwelt. Nach dem Nachmittagstee wurde es merklich kühler. Mit sinkender Sonne nahmen die Farben eine unwirkliche Intensität an und die ersten langen Schatten wanderten backbords mit unserem Schiff an der leichten Uferböschung des großen Stromes vorbei.

Wie auf ein Zeichen hin erhoben sich jedoch plötzlich die geruhsamen Teetrinker und Nachmittagsschläfer, um das auf uns zukommende große Panorama zu genießen. Ein riesiges antikes Bauwerk am östlichen Flussufer erregte das allgemeine Interesse. Nur wenige hundert Meter, und wir erreichten die erste Station unserer Reise in die ägyptische Vergangenheit. Majestätisch auf dem höheren Steilufer, seine riesigen Säulen wie Signalmaste in die Abendsonne gestellt, thronte der Tempel von Kom Ombo. Minuten später legte die „King Tut” am getreppten Nilufer an; eine freundliche Schiffsglocke forderte zum Landausflug auf. Für eine ausführliche Besichtigung der Tempelanlage war heute ohnehin kaum die Zeit, aber einen ersten Eindruck von der Kolossalwelt Ägyptens sollte uns dennoch vergönnt sein.

Den Göttern HORUS und dem Krokodilsgott SOBEK geweiht, ist die Gesamtanlage eigentlich ein Doppeltempel aus griechisch-römischer Zeit. Mumifizierte Krokodile können noch heute in einem Nebengelass bestaunt werden. Vor dem eigentlichen Kultzentrum ist HORUS als Mensch mit Falkenkopf und ägyptischer Doppelkrone überlebensgroß in die Ringe eines riesigen Säulenstumpfs gemeißelt. Reste der einst prächtigen Bemalung lassen die einstige Schönheit des Flachreliefs erahnen. Das Horussymbol auf dem Architrav, meterdicke Säulen mit blütenähnlichen Kapitellen auch im Tempelinnern, die unzähligen Hieroglyphen auf nahezu jeder der steinernen Flächen … zuviel der plötzlichen Eindrücke und angesichts der kurzen Besichtigungszeit eher ein Rausch der Symbole, Metaphern, Formen und Embleme.

Unser Führer mahnte zur Eile, später würden wir genug Zeit haben, Ägypten in uns aufzunehmen. In diesem Teil der Welt wurde es rasch dunkel und die ersten mächtigen Scheinwerfer zur Illumination des monumentalen Bauwerkes schalteten sich ein. Noch rasche Erläuterungen zu einer riesigen brunnenähnlichen Anlage, ein Hinweis auf die generelle Baustruktur ägyptischer Tempel und eine abschließende Erklärung zu den Hausherren HORUS und SOBEK … der zweistündige Schnupperexkurs ging seinem Ende entgegen. Da wir vorhatten, unser Filmarchiv über die Denkmäler Kairos und das Pyramidenplateau von Gizeh auch durch ausführliche Filmsequenzen über die berühmten Tempelanlagen Oberägyptens zu ergänzen, störte uns der rasche Abbruch des Tempelbesuches heute nicht. Zu anderer Zeit und bei Tageslicht erhofften wir uns genug Freiraum für die Filmarbeit. Zeit genug also, die letzten Eindrücke im Licht der untergehenden Sonne auf uns wirken zu lassen.

Im hinteren Bereich des Tempelkomplexes gab unser Führer abschließende Erläuterungen zur Fertigung, Bedeutung und unterschiedlichen Machart der verschiedenen Reliefs und heiligen Buchstaben. Und hier, im Halbdunkel einer Taschenlampe, begegnete sie uns das erste Mal von Angesicht zu Angesicht: ISIS – die große Göttin! Fast unscheinbar und nicht größer als der Kegel unserer Taschenlampe war sie der Mittelpunkt unzähliger in Stein gemeißelter Hieroglyphen. Auf einem Gebärstuhl sitzend und umgeben von Abbildern verschiedener Geburtswerkzeuge war sie hier als Schutzpatronin werdender Mütter in Stein verewigt. Auf ihrem Kopf das typische Stuhlsymbol der ISIS. Hier, in einem von Touristen weniger besuchten Bereich der Tempelanlage an einer mehrere Meter hohen Wand voller Zangen und Geburtshaken überdauerte ihr Piktogramm in stoischer Gelassenheit die Dauer der Jahrhunderte, fast unauffällig, zeitlos.

Unsere Zeit war weit kürzer bemessen und der Abschied verlief in Eile. Dem Schiff wurde keine Kesselpause gegönnt, wollten wir doch über Nacht eine der wichtigsten Stationen unseres Aufenthalts erreichen. Noch vor Anbruch des Tages ankerten wir im etwa 100 Kilometer entfernten Assuan. Wegen seines milden und trockenen Klimas ist Assuan seit jeher ein beliebter Kurort und Touristenanziehungspunkt. Für zahlreiche Monumentalbauten des alten Ägypten wurde hier der rote Granit gebrochen und nilabwärts in die großen Tempelstädte verschifft. Prächtige Hotels im Stil der Kolonialzeit prägen noch heute die belebte Küstenstraße der Stadt. Neben der Besichtigung des größten Obelisken der Welt, der, wegen eines Materialfehlers nie fertiggestellt, nur grob behauen in gewachsenem Fels die Jahrtausende überdauert, standen für uns in den folgenden Tagen mehrere wichtige Punkte auf dem Assuan-Programm. Auch ein touristischer Teil mit Moscheenbesuch und ein nächtlicher Bummel über den quirligen Einheimischenbasar waren im Aufenthaltsplan. Eigentliches Reiseziel war aber der große Isis-Tempel von Philae.

Im Allerheiligsten der ISIS

Es war der 17. Dezember.

Überall in der Stadt, auf den Märkten, auf den unzähligen Booten und selbst auf den größeren Inseln des Nils herrschte ein ausgelassenes Treiben. Das in Oberägypten und Nubien gefeierte Zuckerfest am Ende des Ramadans war Anlass für das bunte Gewimmel auf den Straßen der Stadt. Familien nutzten die freie Zeit zu einem Besuch der Garteninsel im Nil, Gruppen Jugendlicher tummelten sich dicht gedrängt auf den wendigen Nilbooten und Kinderlachen bestimmte den frühlingshaften Wintertag. Zu diesem Fest der Süßigkeiten ist es auch Tradition, die neueste Garderobe auszuführen. Und schier alle machten Gebrauch davon. Junge, dunkelhäutige Nubierinnen in pastellfarbenen Gewändern und Kinder in bonbonbunter Kleidung winkten lachend den erstaunten Touristen zu. Der Trubel kannte keine Grenzen, es wurde gesungen und getanzt. Ein orientalischer Geruch von Wasserpfeifen und der rhythmische Klang von Tamburins und Trommeln begleiteten die kindlichen Freuden dieses Volksfestes.

Unsere Überfahrt zur Tempelinsel erfolgte auf traditionellen Flachbooten, deren knatternde Dieselmotoren den Ton der Trommeln übertönten. Schon wenige Minuten nach dem Ablegen ragte vor uns der Tempelfelsen aus dem Nil.

Ursprünglich auf der Insel Philae gelegen, musste der gesamte Tempelbezirk dem Bau des ersten Nilstaudamms Sadd al Ali weichen. Seit 1912 wurde Philae – und mit ihr die alte Kultstätte – mehr und mehr überflutet, ragten nur noch die oberen Tempelbereiche aus dem Wasser. So gut wie irgend möglich wurden deshalb große Teile des Tempels und seiner Nebenanlagen auf der höhergelegenen Nachbarinsel Agilika neu errichtet. Mehr als 30 Millionen US-Dollar hatte der Umzug verschlungen.

Eine Schiffsumfahrt der wenig mehr als 450 Meter langen und kaum 150 Meter breiten Granitinsel zeigte uns die Ausmaße der Gesamtanlage und der verschiedenen Tempelbezirke aus mehreren Blickwinkeln. Ideal für ruhige Filmaufnahmen aus dem fahrenden Boot heraus. Grandios das Panorama, die Mischung der kräftigen Farben von Fluss, Firmament und Tempeltrakt. Dunkles Blau, zartes Türkis und abgestufte Ockertöne genügten diesem grandiosen Bild der aus dem Meer in den Himmel aufragenden Felseninsel mit ihren antiken Kultgebäuden und Ruinen.

Nachdem das Boot die kleine Anlegestelle an der Südseite des Eilands erreicht hatte und dem stotternden Schiffsmotor eine verdiente Pause gegönnt wurde, umfing uns ungewohnte Stille. Nur wenige Touristen waren in diesem Winter angesichts der blutigen Vorfälle von Luxor nach Ägypten gekommen. Freundlich halfen uns die Wachhabenden der Tempelpolizei aus dem schaukelnden Nachen.

Je mehr wir uns dem Tempelbezirk nähern, desto stärker stehen wir unter dem Eindruck des Monumentalen. Eine lange, zweireihige, von Steinquadern zum Teil überdachte Kolonnade parallel zur Westseite der Insel begrenzt eine große Freifläche vor dem Hauptbau. Vorbei an den ihr gegenüberliegenden Tempelbauten des Asklepios stoßen wir auf die ersten riesigen, 20 Meter hohen Pylone, die als mächtige Torpfeiler den Eingang zum Tempel der ISIS flankieren. Die gigantischen Reliefs dieser Tortürme zeigen klassische Szenen königlicher Opferhandlungen und die Erschlagung der Feinde des Reiches, Symbol der Erneuerung kosmischer Ordnung.

Über den kleineren Innenhof und den Tortrakt der nächsten Pylone betreten wir den Säulensaal. Noch hilft uns das Tageslicht, die zahlreichen Ornamente und heiligen Symbole des Tempels zu erkennen. Verblüfft sehen wir, dass auch christliche Symbole in die Reliefs eingemeißelt wurden. Eindeutig später hinzugefügt und ohne die ursprüngliche Arbeit der ägyptischen Steinmetze zu beachten, prangten aus alter hieroglyphischer Ordnung christliche Kreuzsymbole hervor. Auch zahlreiche Bildnisse der auf den Tempelwänden übermannsgroß eingemeißelten Götterbildnisse waren auf brutale Weise nachträglich entstellt worden. Einzelne Hieroglyphenzüge, die Gesichter der Handelnden und spezielle Kultsymbole waren bewusst durch harte Meißelarbeit zerstört. Ohne auf frühere Proportionen und die Erhabenheit des Gesamtkunstwerkes Rücksicht zu nehmen, war hier Wesentliches der Monumente absichtlich vernichtet worden, war Jahrtausend alte Kulturaussage verwüstet. Der Schaden war verheerend.

Der Leiter unserer kleinen Gruppe, gebürtig in Unterägypten und dip-lomierter Ägyptologe, klärt uns auf. Christliche Gläubige, die den Tempel in späterer Zeit als Gotteshaus genutzt hatten, sahen die dargestellten Götter und deren Symbole als heidnisch an und hatten sie brutal ausgemerzt. (Ganz ähnlich erging es den Götterbildnissen anderer ägyptischer Bauwerke wie z.B. im Monumentaltempel von Edfu, dem größten und ansonsten besterhaltenen Tempelbau der Antike auf ägyptischem Boden.) Eine würfelartig in die Tempelwand getriebene Gebetsnische an der Ostseite des Heiligtums und ein tief in das einstige Relief eingemeißeltes Kreuz unterstrichen die Erklärungen unseres Ägyptologen nachdrücklich.

Beeindruckt von der mit brutaler Gewalt in Stein verewigten Kraft des Glaubens bewegt sich unsere kleine Gruppe Schritt für Schritt vorwärts. Den Blick nach oben gerichtet, betreten wir den letzten Raum der einstigen Kultstätte: Das Allerheiligste. Der wenige Quadratmeter große, fensterlose Raum ist magisch illuminiert. Die Strahler der indirekten Beleuchtung werfen gespenstisches Licht auf die mit Reliefs übersäten Wände, deren Hieroglyphen dadurch besonders plastisch erscheinen. Gespannte Stille umfängt uns; kaum einer wagt es, die heilige Lautlosigkeit der Stätte zu stören. Andächtig betrachten wir die Wände dieses Kultraumes, als unser Blick wie gebannt auf ein etwa quadratmeter-großes Relief in der Nordwand des Allerheiligsten fällt. Erstaunt entdecken wir dort ein völlig unversehrtes Abbild der Mutter Gottes: das vertraute Bild der heiligen Maria.

Unserem Führer mussten wohl unsere fragenden Blicke nicht verborgen geblieben sein: Haben die Christen selbst hier ihre eigenen Bildwerke hinterlassen? Und mehr noch: Ist die ikonenartige Darstellung der heiligen Maria mit dem Jesuskind auf ihrem Schoß ebenfalls nachträglich eingemeißelt worden, hier, im Allerheiligsten eines ägyptischen Tempels? Eingraviert, ohne die sonst üblichen Spuren der Verwüstung zu hinterlassen?

Die Heilige Maria in Ägypten?

Erstaunt wandten wir uns erneut an unseren Fachmann. Zu unserer Verblüffung erfuhren wir nun, dass unsere „Ikone der Maria” eine Darstellung der Göttin ISIS und ihres göttlichen Sohnes HORUS sei. Das für uns Ungewöhnliche war die starke Vertrautheit mit all den vielen Marienbildnissen in den Kirchen zuhause. Mit dem gütigen Lächeln der sorgenden Mutter hält ISIS auf ihrem Schoß ein kleines Kind, den Sohn Gottes. Es erschien uns wunderbar, wie dieses Motiv der mütterlichen Liebe über viele Jahrtausende hinweg fast unverändert in seiner typischen Ausdrucksform den Betrachter in seinen Bann zieht. Noch seltsamer erschien uns diese Parallele, als wir erfuhren, dass auf Philae noch bis ins 6. Jahrhundert hinein (!), bis zu einer Zeit also, die wir später die „nachchristliche” nennen werden, eine Kultstätte der Isis-Anhänger war. Uns war bekannt, dass bald nach der „Einführung” des Christentums als Staatsreligion im 4. Jahrhundert jede andere Art religiöser Tätigkeit untersagt worden war und seit dem ersten Drittel des 5. Jahrhunderts sogar mit der Todesstrafe geahndet wurde!

Unsere Rückfahrt nach Assuan verlief merkwürdig still. In Gedanken versunken, versuchten wir die neuen Eindrücke in uns aufzunehmen, das eben Gehörte und Gesehene zu verarbeiten. Die warme Mittagssonne ließ uns vergessen, dass zuhause in genau einer Woche Weihnachten gefeiert wurde, das Wiegenfest Christi, der Geburtstag des Gottessohnes Jesus.

ISIS … Maria, … HORUS, JESUS … merkwürdig!

Gab es Zusammenhänge? Hatte ISIS ihre Zeit überlebt? Hatte gar ihr Kult die Geschichte überdauert? Nie hatten wir uns mit derartigen Fragestellungen näher befasst. Und nun, im letzten Tempel der ISIS hatten sich derartige Fragen wie von selbst gestellt.

Für eine Beantwortung blieb keine Zeit. Die Fortsetzung unserer Reise bis an die südlichsten Grenzen Ägyptens in Nähe des 2. Nilkataraktes und später zu den gigantischen Tempelbauten Edfus und Esnas, zu den heiligen Stätten in Theben und zu den Nekropolen auf der Nilwestseite brachte anderes in den Vordergrund des Staunens und Denkens.

Monate später, zufällig anlässlich unserer 5. Afrikatour, wurden wir erneut auf das „Isis-Problem” aufmerksam. Und dieses Mal waren es nicht Kolossalbauten und tausendjährige Ruinen, die ISIS erneut in unser Blickfeld treten ließen. Unter den üblichen bunten Reiseinformationen hatte sich auch ein kleines Büchlein mit dem spannenden Titel „Das geheime Wissen der Ägypter” beigemischt, das, neben profunden Kenntnissen des Autors als Ägyptologe auch zahlreiche Fakten über die mehrtausendjährige Geistesgeschichte offenbarte. Schon beim ersten zufälligen Blättern fielen folgende Zeilen ins Auge: „War die Isis-Religion einstmals der letzte große Gegner des jungen Christentums, so schlug nun in der Französischen Revolution noch einmal ihre Stunde, umgeformt zu einem Kult der ‚Göttin der Vernunft’ oder der Natur, den man an die Stelle des Christentums setzen wollte.” Und einige Zeilen später: „Dazu traten konkrete Spekulationen über eine Verbindung des Namens Paris mit ISIS. Man glaubte, Notre-Dame sei auf den Ruinen des früheren Isis-Tempels erbaut. Dupuis verklärte die Kathedrale als Iseum. Unter Napoleon wurde ISIS geradezu die Schutzgöttin von Paris. Ägyptische Symbole und Bauwerke, wie Obelisk, Pyramide und Sphinx waren sehr beliebt.”/49/ Die ägyptische ISIS, … Schutzgöttin der Weltstadt Paris … und noch dazu am Beginn des 19. Jahrhunderts?

Also, doch! Unsere früheren Vermutungen vom geistigen Fortleben der Großen Göttin bis in unsere Epoche hinein waren nicht ganz von der Hand zu weisen. Wir mussten mehr über diese ungewöhnlich ausdauernde Göttin in Erfahrung bringen.

2. Ägypten – Heimat einer Göttin

„Über Ägypten muss ich sehr viel mehr berichten wegen der großen Zahl bemerkenswerter Dinge, die es dort gibt …“

Herodot

Der Nil – alles Gute kommt vom Wasser

Wie der Nil selbst die ägyptische Landschaft prägt, so durchzieht auch seine Bedeutung das gesamte wirtschaftliche, religiöse und kulturelle Leben der Menschen. Ägypten, ein weitgehend unfruchtbares Land zwischen libyscher Wüste und Rotem Meer, ist untrennbar mit dem Nil verbunden. Noch heute gibt der Fluss den Menschen ihre Lebensgrundlage. Ägypten wird oft als „Geschenk des Nils” bezeichnet. /47/

Schon in den frühesten Zeiten der Besiedlung des fruchtbaren Nildeltas und der wenige Kilometer breiten fruchtbaren Uferzone hing das Schicksal der steinzeitlichen Jäger und Sammler und später der Bauern und Viehzüchter direkt von den jährlichen Fluten des Stromes ab. Alle ägyptische Gaue, die als erste und älteste Form eines staatlichen Verbundes gelten, lagen zu beiden Seiten des Flusses. Insbesondere wegen der notwendigen Bewässerungsarbeiten, wegen des jährlichen Aushebens und Erneuerns der Kanäle und Gräben, war dieser frühe Zusammenschluss der Menschen in gut organisierten Gemeinschaften notwendig geworden. Der älteste Titel eines Gau-Verwalters bedeutete wörtlich „Der, der die Kanäle anlegt“/62/, ein deutliches Indiz für die „staatstragende“ Bedeutung des gemeinsamen Handelns einer frühen Zivilisation in diesem regenarmen und vom großen Strom abhängigen Land.

Praktizierten in der Frühzeit Ägyptens die Stammesfürsten der Oasenkultur noch magische Rituale, um Zeitpunkt und Ausmaß der Nilüberschwemmung zu erkennen, fiel dies später dem Pharao zu. Ihm, so glaubte man, ward die Kraft verliehen, über den Nil zu bestimmen. Jährlich wurden daher vom Herrscher feierliche Zeremonien abgehalten, um eine reichliche Überschwemmung zum richtigen Zeitpunkt hervorzurufen. Priester und Priesterinnen beobachteten regelmäßig den Wasserstand. Tempel hatten in der Nähe des Flusses eigene Nilometer in Form spezieller Brunnenummauerungen, die über eine zum Nil hinabführende Treppe direkt mit dem Fluss verbunden waren und an deren Treppenstufen spezielle Markierungen das genaue Bestimmen des Flussniveaus ermöglichten. Der Pharao wurde regelmäßig über die Messergebnisse unterrichtet. Seinen Steuereinziehern war es so im voraus möglich, die zu erwartende Flut, deren Ausmaß und damit die zu erwartenden Ernteerträge zu kalkulieren, um danach den Zins festzusetzen. Trat der Fluss in breiter Front über die flachen Ufer und verebbte das Hochwasser zum günstigen Zeitpunkt, so versprach das eine gute Ernte. War aber das Ausmaß der Flut zu gering oder zu stark oder vermochte das Wasser nicht zum rechten Termin abzufließen, bedeutete dies Hungersnot und Tod für viele Menschen. Ein zu geringer Wasserstand ließ zum Teil jahrelange Dürrephasen vorausahnen.

Mit großen Getreidespeichern, die Korn für mehrere Jahre aufnehmen konnten, versuchte man, Zeiten der Hungersnot zu begegnen. Schon in der Josef-Sage des Alten Testaments findet sich ein Verweis auf solche „sieben mageren Jahre“ und geeignete Vorratsmaßnahmen.

Die Regulierung der Nilschwemme und das Anlegen von Kornspeichern waren praktische Versuche, dem Problem zu entgehen. Andere Maßnahmen betrafen die magische Seite der Nilbeeinflussung. An festgelegten Tagen des Jahres versammelten sich die Menschen in der Nähe der Messbrunnen, um HAPI, dem Geist des Nils, zu opfern. Man stimmte Loblieder an und brachte dem Flussgott Amulette und Figürchen zum Opfer. Selbst Tiere und Lebensmittel wurden dargeboten. Sachkundig und anschaulich schildert uns der Ägyptologe Jacq eine solche Szene am Nil: /52/

„An einem glühendheißen Tag Mitte Juni änderte der Nil sein Aussehen. Das Wasser färbte sich braun und strömte schneller. Der Fluss führte Schlamm und Sand. Die Feldarbeit wurde unterbrochen. Auf Philae beobachtete ISIS (in diesem Fall ist die letzte Tempelpriesterin im Isis-Tempel von Philae gemeint, Anm. d. Verf.) Sirius, den Hundsstern, dessen Aufgang am Morgenhimmel den Beginn des Hochwassers ankündigte ...“

Jetzt wurden Landarbeiter und Tagelöhner, wandernde Handwerker und Händler eingezogen, um die Kanäle instand zu setzen und die Bewässerungsbecken zu reinigen. Eine Woche nachdem der Nil anzuschwellen begonnen hatte, stieg man die neunzigstufige Treppe am Nilometer der Insel Elephantine hinunter:

„Mit Hilfe der Maßeinteilung an den Wänden ließ sich die Flusshöhe vorausberechnen. In diesem Brunnen aus Steinquadern bewahrten tief eingekerbte Inschriften die Erinnerung an frühere Überschwemmungen. Jeder konnte die Litanei herbeten: zwölf Ellen, Hungersnot; dreizehn, Magenknurren; vierzehn, Wohlergehen; fünfzehn, das Ende aller Sorgen; sechzehn, Glückseeligkeit.“

Mehrmals wurden die Messungen an den folgenden Tagen wiederholt. Weniger als elf Ellen bedeutete große Not. Alte und Kinder waren es, die dann verhungerten.

Schöpfung auf ägyptisch

Schon die frühesten Zeugnisse ägyptischer Kultur belegen, wie eng das Leben der Menschen von „ihrem Fluss“ abhing, wie sehr auch ihr religiöses Denken und Handeln von diesen natürlichen Umständen ihrer Lebenswelt bestimmt waren, wie selbst die Kulthandlungen aus diesem Zusammenhang hervorgingen.

Die Regelmäßigkeit des Jahresablaufes, die Folge von Überschwemmung, Aussaat und Ernte, der stete Kampf gegen die Wasserfluten, den Schlamm und den Sand der Wüste trugen dazu bei, die geistigen Konturen des ägyptischen Denkens nachhaltig zu formen.

Es ist sicher nicht außergewöhnlich, dass nomadisierende und später sesshaftwerdende Stämme, deren Schicksal derart vom lebensspendenden Fluss abhing, auch ihre Weltanschauung und Kosmogonie auf Grund der alljährlichen Erfahrung mit dem „Lebensspender” und „Lebensvernichter” artikulierten. Totemistische Vorstellungen wie auch erste tier- und pflanzenartige Lokalgottheiten waren Bestandteil sich herausbildender kultureller Anschauungen und ritueller Magien. Sahen die Menschen ihren Fluss mit seinem fruchtbaren Delta und grünen Gürtel, so überschauten sie gleichsam ihre gesamte Welt und deren natürliche Grenzen. Jenseits dieser lebensspendenden Oasen begann die todbringende, unfruchtbare Wüste. Oase und Wüste, Fruchtbarkeit und Unfruchtbarkeit waren so Synonyme für Leben und Tod. Es ist daher nicht erstaunlich, wenn diese Dualität im wahrsten Wortsinn „naturgemäß” das religiöse Denken der Ägypter prägte und zu allen Zeiten bestimmte. „Die Ordnung der Welt in Dualsysteme hat offenbar ‚archetypischen’ Charakter und ist weltweit verbreitet … Denkbar ist, dass das Erlebnis der Ich-Person gegenüber der Außenwelt schon zu Beginn der menschlichen Stammesgeschichte die Einteilung des Kosmos in einander gegenüberstehende Gegensatzpaare begründete. Diskutabel ist, … die Gegensätzlichkeit der Geschlechter als Auslösereiz anzusehen”/19/, aber sicher ist es, Naturerscheinungen wie Tag und Nacht, Überschwemmung und Trockenheit, fruchtbare Ebene und Wüste als Gegensätze zu erleben und als Kontraste zu verinnerlichen. Während sich jedoch im Dualismus späterer Zeit der Gegensatz häufig aus nicht überbrückbaren Polen wie Licht und Finsternis oder Gut und Böse ergab, wurden im ägyptischen Denken die Gegensätze als polare Ergänzung einer höheren Ordnung aufgefasst. Himmel und Erde galten etwa als weibliches und männliches Prinzip, so wie das Yin und Yang der chinesischen Tradition verstanden wurden. /13/

Im gesamten Glaubenssystem der Ägypter spielte vor allem das dualistische Verhältnis zwischen Ordnung und Chaos eine dominierende Rolle. Obwohl man den Idealzustand der Ordnung, verkörpert durch die Göttin MAAT, anstrebte, war man sich auch der Bedeutung des Gleichgewichtes und damit des Gegenpols, des Chaotischen, verkörpert durch ISFET, bewusst. Schon der altägyptische Schöpfungsgedanke sieht im Anfang alles Seins eine formlose Ganzheit der paarigen Gegensätze Luft und Feuchte sowie Himmel und Erde. Diese duale Anschauung von allen Dingen des Kosmos und der irdischen Welt strebte bei einer Ausgeglichenheit der widerstrebenden Kräfte, bei ihrer Einheit, letztlich ein harmonisches Dasein an.

Bereits in der ägyptischen Frühzeit um 3000 v. Chr. kam es zur Personifizierung der beobachteten Naturkräfte und zur Antropomorphisierung der Götter. Schon vorthinitische Könige (König Narmer, „Skorpion”) galten als Personifizierung oder sogar Inkarnation des Gottes HORUS. Er wurde z.B. mit allem verbunden, was gut und ordentlich war. Als Gegenpol diente der Gott SETH, der Unfruchtbarkeit und Dürre repräsentierte und daher mythologisch auch der Gegenspieler des HORUS sein konnte. Entsprechendes galt auch für die Götter OSIRIS und SETH und andere mythologische Paarungen. Aber erst das gemeinsame Auftreten der Götter schuf die erstrebte Ganzheit.

Lurker bemerkt dazu: „Die ganze Symbolgebung beruht auf der angenommenen – und im letzten ja tatsächlichen – Korrespondenz der Dinge, auf dem intuitiv erahnten und erschauten Zusammenhang zwischen Mikrokosmos und Makrokosmos. “/62/

Und weiter: „Die gesamte ägyptische Kultur ist religiösen Ursprungs … So tritt dem Betrachter der ägyptischen Religion und Kunst eine Fülle von Symbolmotiven entgegen … Alle Symbolik kristallisiert sich um die Pole des Seins: Um Werden und Vergehen, um Licht und Finsternis, um Gut und Böse … Das echte Symbol weist immer über das Hier und Jetzt hinaus; es ist Wegweiser in eine ‚andere’ Welt. Alles Niedere weist sinnbildlich auf etwas Höheres, jedes Bruchstück auf eine Ganzheit, und alles Vergängliche ist letztlich nur ein Gleichnis des Ewigen.” /62/

Das jährliche Überschwemmungsphänomen mit seinen Zyklen der Zerstörung und Erneuerung war natürliche Anschauung und prägte auch die Vorstellungen der alten Ägypter von der Entstehung und Entwicklung ihrer Welt. Jedes Jahr konnten sie beobachten, wie ihre „alte” Welt gänzlich im Wasser verschwand, nach dem Sinken des Wasserstandes jedoch „neu” wieder auftauchte. Dieses Wiedererscheinen wurde jedoch nicht als Folge des sinkenden Wasserspiegels, sondern als Aufstieg der Erde über das Wasser verstanden. Schon in wenigen Tagen spross auf diesen Hügeln aus fruchtbarem Nilschlamm die erste Vegetation, nutzten Vögel die Eilande als Rast- und Nistplätze, begann auf diesen Hügeln neues Dasein. Sichtbar und von Tag zu Tag nachvollziehbar erblühte das Leben, erneuerte sich der Lauf der Welt.

Auf gleiche Weise dachten die Ägypter die Entstehung ihrer Existenz, die Geburt ihrer Welt aus einem großen Meer heraus. Das Land erhob sich aus dem Gewässer und auf einem Urhügel aus Sand und Schlamm begann das Schöpfungswerk zum ersten Mal.

Während die religiösen Vorstellungen über die Götter des alten Ägypten je nach Region zum Teil wesentliche Unterschiede aufwiesen und aus der Vielzahl lokaler Gottheiten erst nach und nach der Versuch zur Herausbildung eines vereinheitlichten Götterkreises zu beobachten ist, waren die ägyptischen Schöpfungsmythen in ihrem Wesen sehr einheitlich.

Immer ist es ein chaotischer Urozean, ein träges, eiskaltes großes Gewässer, aus dem das Land hervortritt, die Welt emportaucht. Diese „eisigen Wässer des großen Urgewässers” sind Ausgangspunkt aller Kosmogonien und die ägyptischen Schöpfungsmythen basieren daher auf einem solch dunklen Urmeer, unserem formlosen und unendlichen Universum vergleichbar.

Außer dieser gemeinsamen Grundgegebenheit sind auch die Vorstellungen über das eigentliche Erscheinen der Welt und die Herkunft der Götter ähnlich. Eine der Überlieferungen besagt, dass in „unvordenklichen Zeiten“ die Götter von der Himmelsscheibe auf die Erde hernieder kamen. Sitchin berichtet von einer Legende, wonach der Schöpfergott PTAH anlässlich einer besonders großen Überschwemmung nach Ägypten kam. PTAH war „ein sehr großer Gott, der in frühester Zeit auf die Erde gekommen war.“ Er „hob das Land buchstäblich aus Wasser und Schlamm empor, indem er den Nil eindämmte und Abflussgräben anlegte.“ Sein Name PTAH bedeutet „Entwickler“ und seine Schöpfung Ägypten bezeichnete man als das „Aufgestiegene Land“. Nach der Theologie von Memphis hatte sich PTAH zunächst selbst erschaffen. Er formte dann Erde und Himmel, um auch den Göttern ihren Platz zuzuweisen. PTAH war es, der den ägyptischen Urhügel aus den Gewässern des Chaos herausgehoben und das Urgewässer NUN angewiesen hatte, die Felder zu überschwemmen und den Boden mit dem fruchtbaren Nilschlamm zu düngen, um ihn so für die Menschen nutzbar zu machen. /83/

In vorgeschichtlicher Zeit, so die Legende, lebte der Gott auf diesem Urhügel und hier entwarf er die Welt. Allein durch seine Klugheit konnte er sich jedes Ding vorstellen und allein durch sein Wort (Im Anfang war das Wort!) erschuf er das Benannte, brachte er außer Ägypten auch alle Kräfte hervor, die das Leben ermöglichten. Er ließ Gebirge entstehen und Pflanzen wachsen, sorgte für die Besiedelung des Landes mit Mensch und Tier. Alle Dinge, die der Mensch zum Leben brauchte, hatte PTAH vorausgesehen und in seinem Urhügel untergebracht. Ob Pflanzensamen oder Mineralien, erdartiges Material und selbst Metalle hatte der kluge Schöpfer vorgesehen. Nach der Vorstellung der ägyptischen Menschen genügte es, eine Sache oder ein Ding nur beim Namen zu nennen, um es auch physisch aus dem Nichts entstehen zu lassen. In späterer Zeit übertrug man diesen Gedankengang auf göttliche Attribute des Pharao, von dem man glaubte, er herrschte aufgrund des Schöpfungsgedankens und des von ihm ausgesprochenen (Macht)-Wortes.

PTAH galt auch als genialer Ingenieur, Architekt, Baumeister und kunstreicher Handwerker, denn er erfand nicht nur den Gang, sondern auch die Tätigkeit der Hände und die Arbeit selbst. Auch bei der Erschaffung des Menschen wird ihm ein Anteil zugeschrieben. So soll er nach Erfindung der Metallbearbeitung den Leib des Königs aus Metall geschaffen und dessen Haut mit der Farbe des Lebens bemalt haben.

Woher PTAH einst gekommen war, wusste man nicht, aber Indizien lassen darauf schließen, dass er einst für eine Einwanderung aus dem Sumer stand. Solche sehr frühen und engen Verbindungen zwischen Ägypten und dem Zweistromland sind mehrfach belegt. Etymologische Hinweise gibt uns die Tatsache, dass sowohl PTAH als auch andere sehr alte ägyptische Götter „Ntr“, d.h. „Wächter“ genannt wurden. Die Bezeichnung „Sumer“ bedeutet aber „Land der Wächter“. Während der sogenannten „Ersten Zeit“ (Zep Tepi), in der die Menschen das Geschenk der Zivilisation erhielten, regierten diese Fremden das Land. In Sumer galten sie jedoch nicht als Götter im späteren, transzendenten Sinn. Sagan schrieb hierzu: „Die sumerische Zivilisation wird von den Nachfahren der Sumerer selbst als nicht menschlich dargestellt. Eine Aufeinanderfolge von fremdartigen Kreaturen tauchte während verschiedener Generationen auf, deren Zweck es war, die Menschen zu lehren. Sie werden als „Wesenheiten”, „Halbgötter” und als „Persönlichkeiten” beschrieben, niemals jedoch als Götter. /109/

Die Ägypter glaubten, dass die Wächter von einem fremden, entfernten Land gekommen waren. Sie nannten es „Ta-Ur“. Mit „Ur“ bezeichnete man das Älteste; ob sich die Bezeichnung ebenso auf die damals existierende sumerische Stadt Ur im Süden des Zweistromlandes bezog, ist nicht bekannt.

Zumindest scheinen die fremden Zivilisationsbringer nach ägyptischer Überlieferung aber aus dem Osten über das Rote Meer gekommen zu sein, lautete doch die ursprüngliche Bezeichnung dieses Meeres, das Ägypten mit dem Zweistromland verbindet, „Platz der Wächter“ (Ta-Neter). /109/

Bevor sich der Legende nach PTAH (in den Süden Ägyptens?) zurückzog, gründete er die heilige Stadt mit Namen An, das aus dem Alten Testament bekannte On, das die Ägypter Junu und die Griechen später Heliopolis, Stadt der Sonne, nannten. PTAH setzte hier seinen später als Sonnengott bezeichneten Sohn RE als ersten göttlichen Herrscher Ägyptens ein. In Heliopolis ließ RE einen besonderen Schrein errichten, in dem der legendäre heilige Ben-Ben-Stein aufbewahrt wurde.

Aufgrund der außergewöhnlichen Begabungen dieses Gottes, mit Herz und Wort die Welt aus dem Nichts heraus zu erschaffen, räumten ihm die Menschen auch einen besonderen Platz unter den Göttern ein, widerspiegelte er einen höheren Gottesbegriff, als den Göttern von Heliopolis zugestanden wurde. PTAH wurde jedoch vermutlich später als andere Götter in den ägyptischen Pantheon eingeführt. Hinweis darauf ist u.a. seine Darstellung mit sehr menschlichem Aussehen. Meist zeigt man ihn in einem engen, langen Gewand und mit einem Zepter in der Hand, das die drei Attribute Macht, Beständigkeit und die Fähigkeit Leben zu geben versinnbildlicht und damit die Macht des göttlichen Königtums herausstreicht.

Die Einführung PTAHs als Gott eines neu vom König Menes geschaffenen Machtzentrums in Memphis muss sicherlich auch auf einem politischen Hintergrund gesehen werden. Nach Überlieferungen soll Menes die sogenannte „Weiße Mauer“, später Memphis genannt, als Residenz errichtet haben, wobei die Ortsgründung teilweise nur durch Umleitung des Nils und Trockenlegung des Neulandes erfolgen konnte. Wie die Priester von Memphis noch etwa 500 v. Chr. zu berichten wussten, hatte „Menes, der erste König von Ägypten, … Memphis eingedämmt. Denn der ganze Strom sei längs des Sandgebirges nach Libyen zu geflossen, Menes aber habe oberhalb, ungefähr hundert Stadien von Memphis, nachdem er die nach Süden gehende Biegung abgedämmt habe, das alte Flussbett trocken gelegt, und den Fluss durch Kanäle so geleitet, dass er mitten zwischen den Bergen fließe.“/44/ Das somit förmlich dem Wasser abgetrotzte Baugebiet symbolisierte in geradezu idealer Weise den Plan des Weltenschöpfers PTAH zur Erhebung der Erde aus dem Wasser. PTAH wurde nun Schutzgott der Reichshauptstadt Memphis. So wie das Ansehen dieses Gottes wuchs, so nahm auch die Macht des ihm gleichenden Königs zu.

Tatsächliche Tempelanlagen und ein passender religiöser Hintergrund unterstrichen somit nachdrücklich die Unabhängigkeit des neu von Menes begründeten Herrscheranspruchs wie des neu geschaffenen Machtzentrums um Memphis. Mit der Vereinigung des ägyptischen Reiches und der Erhebung Memphis zur Reichshauptstadt wird dieser Anspruch für Jahrhunderte fixiert. Alle folgenden Herrscher werden in Memphis gekrönt und unterzogen sich der dort eingeführten Riten des Machtantritts. Mit der Umrundung der weißen Befestigungsmauern des Tempels in Memphis trat jeder Pharao offiziell die Herrschaft über Ägypten an.

In religiösen Zentren wie Memphis oder Heliopolis war die Priesterschaft bestrebt, die spirituellen Vorstellungen und Überlieferungen einander anzugleichen, ohne deren originären Gehalt ganz aufzugeben. Gemeinsame Grundlage bildete stets der Urhügel, auf dem sich die Schöpfung vollzog. Je nach Regierungsverhältnissen und wirtschaftlicher Macht der einzelnen Kultzentren war man jedoch bestrebt, eine gewisse Urheberschaft für das jeweils eigene „religiöse Gebäude“ zu beanspruchen.

Nach Bauval und Hancock lassen sich nach Auswertung aller heute verfügbaren Quellen drei verschiedene Zeitalter königlicher Herrschaft unterscheiden:

So das erste Zeitalter der Götter oder Neter („Neteru“), das seinen Höhepunkt mit dem Königtum des HORUS, des Sohnes der ISIS und des OSIRIS, erreichte und uns durch zahlreiche Mythen und hieroglyphische Texte bekannt ist. Zweitens ein Zeitalter der sogenannten „Horus-Diener“ (der Schemsu Hor; wörtlich: „die dem HORUS Folgenden“), das bis zum historischen (?) Auftreten des Königs Menes, des Einigers von Ober- und Unterägypten, reichte und drittens das Zeitalter der dynastischen Könige und Pharaonen, von denen wir durch Königslisten schriftlichen Beleg haben. /12/

Die Ansprüche der Sonnenstadt

Heliopolis, von den alten Ägyptern Junun oder On genannt, galt als Stätte des Ben-Ben, eines Steinblockes oder obeliskartigen Pfeilers, dessen Herkunft und Bedeutung unklar sind; die Bezeichnung Ben-Ben leitet sich vom Verb „weben” – aufsteigen – ab. Der ursprünglichste und heiligste dieser Steine wurde sicher schon während der ersten Dynastie oder sogar noch früher errichtet und ließ Heliopolis als den wahren Besitzer des ägyptischen Urhügels erscheinen. Der Ben-Ben galt als „geheimer Gegenstand“. Er war in einem speziellen Schrein, dem Het-Ben-Ben („Ben-Ben-Haus“) untergebracht.

Vermutet wird ferner, dass im Ben-Ben symbolisch der versteinerte Same des sich in der Schöpfungslegende von Heliopolis selbst besamenden ATUM gesehen wurde:

„Wie heute die Touristen, … so unternahmen die Ägypter … Pilgerfahrten nach Heliopolis, um Ben-Ben anzubeten … Bei dem Schrein gab es einen Brunnen, dessen Wasser als heilkräftig galt und besonders auf Manneskraft und Fruchtbarkeit wirken sollte. Tatsächlich nahmen der Ausdruck Ben und seine Hieroglyphe im Verlauf der Zeit die Bedeutung ‚Manneskraft’ und ‚Fortpflanzung’ an. Möglich, dass darin der Ursprung des hebräischen Wortes Ben (männlicher Nachkomme, Sohn) zu suchen ist … Heliopolis und sein Heilwasser waren bis in frühchristliche Zeit geheiligt. Nach dortiger Überlieferung sollen Joseph und Maria auf der Flucht nach Ägypten mit dem Jesuskind beim Brunnen des Schreins gerastet haben“. /83/

Heliopolis war somit schon sehr früh und über eine sehr lange Zeit ein bedeutendes Kultzentrum. Die überlieferte griechische Ortsbezeichnung „Stadt der Sonne” (Helio-Polis) weist ferner auf den Heimatort des Schöpfers und des ersten bedeutenden Sonnengottes RE (RA) hin, den Gott mit Widder- oder Falkenkopf und einem Kopfschmuck in Form einer Sonnenscheibe oder einer Kobra. Die Sonne wurde seit alters her zusammen mit den Nilfluten als lebensspendende Kraft verherrlicht. Seit der 4. Dynastie unter Herrschaft des Königs Djedefre (um 2566 – 2558) wurde zum Königsnamen die Wendung „Sohn des RE” angefügt, in Hieroglyphenschrift als Ente (Sohn) und Sonnenscheibe dargestellt.

Die Göttlichkeit des RE setzte sich aus Silber, Gold und dem aus Afghanistan importierten Lapislazuli zusammen. Dies ist wahrscheinlich von einer RE-Statue im heiligen Schrein abgeleitet worden und sollte die hohe Wertschätzung des Gottes unterstreichen.

Jeder Ägypter wünschte sich, dass seine Heimatstadt auf dem Urhügel gegründet worden sei und damit die oberste Lokalgottheit gleichsam die Rolle des Urschöpfers übernehmen könne.

Neben dem häufigsten Motiv des auftauchenden Urhügels ist es andernorts die Entfaltung einer Lotosblüte oder das Ausschlüpfen aus dem Ei des Wasservogels. Aber egal ob Hügel, Lotospflanze oder Wasservogel, die Entstehung des Lebens wurde, ähnlich unserer modernen Kenntnisse von der Entstehung des Lebens im Wasser der Urozeane, auch von den alten Ägyptern mit einem Urgewässer verbunden.

Personifizierung des großen Urgewässers war der Gott NUN, dessen zeitliches Primat durch Titel wie „Vater der Götter”, „Ältester Vater” und „Erschaffer der Menschheit” zum Ausdruck gebracht wurde. „O du, der älteste der Götter, aus dem ich hervorging!” spricht selbst RE den Gott NUN im „Buch der Himmelskuh” an. NUN ist das erste Gewässer, aus dem alles Nass der Erde, ob Regen oder Nilwasser, hervorgeht. Aus ihm, dem Chaos, trat auch der Weltschöpfer hervor. Sich seiner Existenz bewusst werdend, erstieg er am ersten Tag dem Wasser, um vom Urhügel Besitz zu nehmen. Im folgenden Schöpfungsakt lässt er Menschen, Götter, Tiere und Pflanzen entstehen.

Die Vaterschaft des Urgewässers bleibt jedoch passiv, denn das Chaos stellte sich nur als Wiege der Schöpfung zur Verfügung. In ihr erzeugt sich die dann weiterschaffende Kraft selbst. Das Chaos blieb auch nach der Schöpfung erhalten. Es war nun außerhalb der Grenzen des Universums und galt als Ort der Dämonen und Ausgestoßenen.

Eine Verkörperung fand dieser Schöpfungsgedanke in einem alten Mythos aus Heliopolis durch den Gott ATUM. ATUM entsteht durch Selbstbesamung (Masturbation) aus diesem Urgewässer des Chaos NUN heraus. Wie in vielen Schöpfungslegenden der Welt hat auch dieser „Augenblick der Schöpfung … den zweideutigen, beinahe tautologischen Charakter eines narzistischen oder inzestuösen Akts“/63/. Die Priesterschaft von Heliopolis sah ATUM als den „Einzigen”. Zum Teil verschmolz ATUM, der in Heliopolis auch der Sonne zugeordnet wurde, mit dem uralten Sonnengott RE zu RE-ATUM.

ATUM beließ es aber nicht bei seiner Eigenkreation. Er wurde auch zum Erschaffer des ersten Landes, des Urhügels als Landmasse und der kosmischen Elemente. ATUM träumte, wurde sich seiner Traumgedanken bewusst, um daraufhin ein Eiland aus dem Urgewässer zu schaffen.

Das Emporsteigen des Urhügels (und damit die Entstehung Ägyptens!) ist mit dem Zeitpunkt unseres „Urknalls“ zu vergleichen, war bei den Ägyptern Augenblick der Weltentstehung. Der Schöpfergott lässt sich auf dem Urhügel nieder und ergreift Besitz vom Land. In späteren Darstellungen, z.B. im Spruch 1587 der Pyramidentexte, wird der Gott selbst als „Hügel” angesprochen.

ATUM wurde zum Phönix und flog davon.

Im weiteren Schöpfungsgeschehen wird die typische Dualität ägyptischer Kosmogonien deutlich.

Je nach Version des Mythos masturbierte oder nieste ATUM. So, oder nach einer anderen Version aus seinem Speichel heraus, werden „das Männliche”, der Gott der Lüfte (SCHU oder SCHUH) und „das Weibliche”, die Göttin der Feuchte (TEFNUT oder TEFENET) geschaffen. Als Luftraum und Feuchtigkeit bilden sie gemeinsam die Atmosphäre. /34/

Nunmehr, als Paar und mit natürlichen Eigenschaften ausgestattet, sind sie zur Zeugung fähig. Ihrer geschlechtlichen Vereinigung entspringen der Gott GEB, die Erde (Ägypten) und die Göttin NUT, der Himmel. Um die Erde zu stützen, schuf RE ferner vier riesige Männer und Frauen. Nach dem Zeugungsakt werden Himmel und Erde durch ihren Vater, den Luftraum getrennt, indem NUT an ihren Platz über der Erde geschickt wird. Der Himmel ist nun Grenze zwischen den Urgewässern und dem materiellen Universum, ist die unendliche Weite und Leere des Weltalls moderner Kosmologien. Da aber weder das Urmeer noch die „Vorfahren” NUTs vor diesem Zustand existent sein konnten, musste der gesamte Schöpfungsakt in der Vorstellung der Ägypter bis zu diesem Zeitpunkt momentan stattgefunden haben, musste die Schöpfung demnach zeitlos sein. /81/

Die dualistischen Vorstellungen der Ägypter sind jedoch auch hier im Falle der Weltschöpfung grundsätzlich anders als etwa die uns so bekannte Gegensatzsymbolik des Abendlandes. „Der Ägypter erlebt das Zwiefache weniger unter dem Aspekt des Gegensatzes als unter dem der Ergänzung. Das Gewahrwerden der Zweiheit ist nichts anderes als eine Entfaltung der Einheit.”/62/ Dies galt sowohl für die umgebende als auch die transzendente Welt. Und so können sich Gottheiten in einen oberägyptischen und einen unterägyptischen Vertreter aufspalten, wie man andererseits Himmel und Erde ebenso zu einem Weltganzen vereint oder im Mythos deren Götter trennt oder zusammenführt. Einer solchen Götterfamilie, erstmals beschrieben in der alten Priesterstadt Heliopolis, entstammt auch die große Göttin ISIS.

3. Inzest auf höchster Ebene – ISIS` göttliche Herkunft

„Ich bin die Erste und die Letzte.

Ich bin die Verehrte und die Verachtete.

Ich bin die Hure und die Heilige.

Ich bin die Ehefrau und die Jungfrau.

Ich bin die Mutter und die Tochter.“

(Auszug aus den Schriften von Nag Hammadi;

Stimme der ISIS oder der gnostischen Sophia;

2. / 3. Jh. n. Chr.)

Ehestreit im Himmelbett – Die verbotenen Geburten der Gotteskinder

Während sich die einzelnen Weltschöpfungslegenden der sich vereinigenden Stämme und Regionen prinzipiell ähnelten und je nach Kultzentrum nur bestimmte Modifikationen oder „ortseigene” Handelnde aufwiesen, war es aufgrund der Vielzahl völlig verschiedener Lokalgottheiten sehr schwer, einen generell verbindlichen, ja überhaupt allgemein zugänglichen Götterkader zu schaffen, war die ägyptische Religion seit jeher Mischung aus vielen Mythen, die sich erst im Verlauf der Jahrhunderte vereinheitlichten und weiterentwickelten, dennoch aber von Region zu Region deutliche Unterschiede aufwiesen.

Jeder Ägypter war davon überzeugt, dass gerade seine Heimatstadt auf dem Urhügel entstanden und dass die von ihm angebetete Ortsgottheit als Urschöpfer anzusehen sei. In Heliopolis, der alten Tempelstadt östlich der Gabelung des Nils und Hauptstadt des 13. unterägyptischen Gaues, wurde sicherlich eines der ältesten Götterkreise verehrt. Mit ATUM als Schöpfergott an der Spitze huldigte man der „Gruppe der Neun” (ägyptisch: pesedjet; griechisch: ennead). Eine derartige Neunheit entsprach dem „Götterkreis” eines Ortes. Die Zusammenfassung von drei mal drei Gottheiten entsprach symbolisch allen im Weltall wirkenden Kräften.

Und in diesem System tritt uns auch ISIS als Göttin einer großen Familie entgegen, wird ISIS’ Stellung in der Hierarchie der Götter begründet.

Nach dem Schöpfergott ATUM an der Spitze folgen paarweise seine Kinder SCHUH (Luft) und TEFNUT (auch TEFENET, Feuchtigkeit), dann seine Enkel GEB (Erde) und NUT (Himmel) und schließlich als „Kinder der Nut” die beiden Götterpaare OSIRIS mit ISIS sowie SETH mit NEPHTHYS.

Die vier letztgenannten Gottheiten, die im ägyptischen Leben eine außerordentliche Rolle spielen werden, erblickten demnach als Geschwister, als Kinder derselben Mutter das Licht der Welt.

Amüsant wie aufschlussreich sind schon die Umstände ihrer Zeugung und Geburt, die eher an menschliche Verhältnisse denken lassen und so wenig zum erhabenen Bild vom Göttlichen späterer Epochen zu passen scheinen. Die Geschichte der Isis-Familie hat die Zeit als Mythos überdauert: /34/

Wie so oft lag das Götterehepaar NUT und GEB im Streit.

Den fortwährenden ehelichen Auseinandersetzungen überdrüssig, veranlasste Göttervater SCHUH eine (für das ganze menschliche Dasein auf Erden!) im wahrsten Sinn des Wortes „grundlegende” Entscheidung. Zur Beendigung der wegen offensichtlicher Unvereinbarkeit ständigen Streitigkeiten war eine Trennung des Paares unumgänglich. Göttervater SCHUH schied das Paar, legte die Erde zu seinen Füßen und erhob den Himmel hoch über seinen Kopf. Fortan waren Himmel und Erde getrennt.

RE, der absolute Herrscher, der ebenfalls unter den Streitigkeiten gelitten hatte, zog sich nun beruhigt zu NUT (in den Himmel) zurück. Sein Königreich übergab er an seinen Sohn SCHUH, der den ererbten Thron später seinerseits seinem Sohn GEB überließ.

Aber die Erfahrung, dass sich innig liebt, was oft sich neckt, schien auch schon in Vorzeiten gegolten zu haben. Wie in manchen – auch geschiedenen – Ehen nicht ungewöhnlich, war die Leidenschaft zwischen Himmelsgöttin und Erdgott nicht erloschen, siegte das Verlangen über das Gebot, gewann die Lust nach Abenteuern die Oberhand.

Ob nun die natürlichen Umstände ins Feld zu führen sind (Himmel und Erde berühren sich ja ständig) oder ob nur das Beispiel der sündigen Sterblichen besonders realistisch in diesem Mythos widergespiegelt werden sollte: Heimlich und mehrfach traf sich NUT zu „himmlisch erdverbundenen” Schäferstündchen (und das nicht nur mit ihrem Angetrauten!) Wie auf Erden so im Himmel, die Folgen der Begierde waren absehbar.

Als Gott RE von diesem wiederholten Treiben erfuhr, sann er nach einer gerechten Strafe. Sie musste hart und unerbittlich sein und auch der Schläue dieser raffinierten NUT und ihrer Liebhaber widerstehen. Sein Urteil schien grausam: An keinem der damals in Ägypten gezählten 360 Tagen des Jahres sollte die Himmelsgöttin gebären dürfen!

Würfelspiel um die Zeit

In „guter Hoffnung” und doch hoffnungslos verzweifelt, ersuchte die werdende Mutter den ibisköpfigen Gott THOT um seine Hilfe. THOT, für seine Klugheit und Weisheit ebenso gepriesen wie für seine Schläue und Zauberkraft bekannt, versprach Hilfe. Den Sonnengott RE herauszufordern, bedeutete geistiges Vergnügen, war intellektuelle Herausforderung. („Böse Zungen“ anderer Varianten des Mythos behaupten ferner, auch THOT war einer der Liebhaber NUTs!)

Ein Spiel um „das Licht” sah THOT als die für ihn angemessene Herausforderung an. Sein Spielpartner sollte der Mond sein. Und so wurde aus einem gemütlichen Zeitvertreib ein hinterlistiger Wettbewerb um das Licht, um Stunden und Tage.

THOT war nicht nur Gott der Weisheit und der Schreiber, in dessen Funktion er als Mensch mit Ibiskopf oder aber tiergestaltig als Ibis oder Pavian abgebildet wurde. THOT galt den Ägyptern darüber hinaus auch als Mondgott, dann mit einer Mondsichel auf dem Kopf dargestellt.

Als THOT eine Zeitspanne von fünf Tagen eingespielt hatte, brach er das Spiel ab. Eilig begab er sich zu NUT, um der bekümmerten Göttin seinen klugen „Zeitplan” zu unterbreiten. Der Gott der Weisheit schlug ihr vor, die gewonnene Zeit von 5 Tagen als Geburtstage ihrer zukünftigen Kinder zu verwenden.

Die hocherfreute NUT nutzte die ihr geschenkte Zeit offensichtlich vollends aus, denn aus ihren regelmäßigen Liebesabenteuern entsprang eine stattliche Zahl göttlicher Nachkommen. An jedem der zusätzlich dem Jahr neu hinzugefügten Tage gebar sie ein Kind. Am ersten Tag schenkte sie ihrem Sohn OSIRIS das Leben, am zweiten Tag erblickte der falkenköpfige HORUS (der Ältere) das Licht der Welt und am dritten Tag wurde ihr Sohn SETH geboren. Den für die ägyptische Geschichte so wichtigen Götterknaben folgten am vierten und fünften Tag die nicht minder bedeutenden göttlichen Schwestern ISIS und NEPHTHYS.

Alle Sprösslinge waren gottgleich schön und riesenhaft von Gestalt. „Ihre Körper waren Gold, ihre Knochen Silber und das Haar Lapislazuli”.

Der Sonnengott RE wurde selbst als aus Silber, Gold und Lapislazuli bestehend beschrieben. Und so ist es nicht verwunderlich, wenn allein der Anblick der Nachkommenschaft RE mild und nachgiebig stimmte. Und da die so vielfach beschenkte Mutter NUT nicht gegen sein ausdrückliches 360-Tage-Gebot verstoßen hatte, hatte er gegen die göttliche Kinderschar weder Einwand noch Bedenken.

Später überantwortete der Sonnengott RE die Herrschaft über die Erde und Menschen dem Götter- und Geschwisterpaar OSIRIS und ISIS, indem – getreu der Generationenfolge – der erstgeborene OSIRIS seinem Vater GEB auf dem Thron folgte.

OSIRIS, mit seiner Schwester in Liebe und Ehe glücklich verbunden, diente seinem Land als kluger und gerechter Gottkönig. Er galt als Zivilisationsbringer, der die Ägypter aus dem Dasein wilder Tiere befreite, der ihnen Ordnung und Gesetze gab, sie den Ackerbau lehrte und ihnen gebot, den Göttern Respekt zu erweisen.

Seither haben die Ägypter ihr Kalenderjahr in 12 Monate zu je 30 Tagen aufgeteilt, ergänzen die 5 Tage der Geburt der so wichtigen göttlichen Nachkommenschaft auf 365 Tage.

Alles nur Mythos?

Der immer wieder tradierte Mythos der Neunheit von Heliopolis hatte sicher mehrfach große Bedeutung für die ägyptische Religion, das Staatswesen und selbst das Alltagsleben der Ägypter:

1. Heliopolis hat als „wahrer Besitzer“ des Urhügels eine Begründung als wichtiges Kultzentrum; ISIS gehört der alten Götterfamilie von Heliopolis an.

2. Die Weltschöpfungsgeschichte wird um die göttliche Abstammung der obersten Götter vervollständigt.

Die Herrschaft über die Welt wird von einem Gott, dem Sonnengott, auf seine „irdischen Götter” als reguläre Nachkommenschaft übertragen; die Herrschaft geht auf den „Gott-König” (OSIRIS), den Erstgeborenen über. Die große Verbindung zwischen Kosmos und irdischem Geschehen, zwischen göttlicher Macht und königlicher Herrschaft wird klargestellt und begründet somit den Führungsanspruch der Regierenden und der Theokratie.

3. Der ägyptische Kalender und sein Jahr zu 360 bzw. 365 Tagen werden mythologisch begründet; Aspekte des Himmels und der Gestirne (NUT als Herrin der Gestirne; THOT als Mondgott) spielen im Leben der Götter und Menschen eine Rolle.

4. Sowohl ISIS’ göttliche Abkunft als auch ihre Rolle als Königin und Gemahlin des OSIRIS sind fixiert; für ihre Karriere als Göttin, Herrscherin (First Lady) und später göttliche Mutter ist der Grundstein gelegt.

Göttlicher und damit auch königlicher Inzest ist nichts Außergewöhnliches, wenn es um die Notwendigkeit einer „reinen” Genealogie geht.

Jeder der ägyptischen Gaue, die vor der Reichseinigung wahrscheinlich auch die vorgeschichtlichen Stammesgrenzen markierten, hatten eigene „Hauptstädte” und Kultzentren. Jeder Gau hatte auch seinen Tempel mit einem heiligen Schrein, der als Wohnsitz der Lokalgottheit(en) galt und eine eigene Priesterschaft, die im jeweiligen Kultzentrum ihren Göttern diente. Oft gab es ganze Götterfamilien oder Dreiheiten von Göttern wie in der späteren Reichshauptstadt Memphis die Götter PTAH, SACHMET und NEFERTEM oder in Abydos die göttliche Familie OSIRIS, ISIS und HORUS. Wollte man die Vielzahl ägyptischer Götter in Genealogien zusammenfassen oder Ahnentafeln einzelner Götterfamilien erstellen, gäbe es zahlreiche Widersprüche, Überschneidungen und Dopplungen. (So gehört z.B. AMUN sowohl zur Dreiheit Thebens als auch zur Achtheit von Hermopolis.)

Heliopolis beanspruchte eine Sonderstellung. Der Kultort sah sich als Heimat der berühmten Neunheit, beginnend mit seinem Oberhaupt ATUM, der zeitweise ebenfalls mit der Sonne assoziiert wurde und dann mit dem Uraltgott Re zur Gottheit RE-ATUM verschmolz, bis hin zur ersten Götterfamilie mit ihren vier göttlich-königlichen Kindern. Heliopolis wurde somit zum Ursprungsort der Götter, die Mythologie und Geschichte des Landes weitgehend bestimmten. (Weitere Götter, die aber von geringerer Bedeutung waren, sind der Gott BENU, der als Reiher verantwortlich für Solares und Wiedergeburt zeichnete sowie die Göttin TEFENET, eine löwenköpfige Frau oder Kobra, die man mit Feuchtigkeit, dem Auge des RE oder mit der Uräusschlange assoziierte.)

Der Kult von Heliopolis gehörte nicht nur zu den ältesten des gesamten Landes, sondern auch zu den einflussreichsten religiösen Strömungen. Hier herrschte eine etablierte, einflussreiche und damit besonders mächtige Priesterschaft. Der Tempel pflegte schon seit der 4. Dynastie enge Verbindungen zum Königtum. Bereits zahlreiche Pyramidentexte des Alten Reiches wie auch spätere Sargtexte im Mittleren Reich weisen auf den großen Einfluss dieser Priesterschaft auf die Geisteshaltung und Theologie ganz Ägyptens hin. Dies gilt besonders seit jener Periode des Alten Reiches, in der die Verehrung des Sonnengottes RE von Heliopolis aus zum wichtigsten Kult des ganzen Landes wurde.

Im Mythos von Heliopolis werden nicht nur die göttlichen Familienmitglieder vorgestellt. OSIRIS, der erstgeborene Sohn und ISIS, die ältere der beiden Schwestern, werden auch als das ursprüngliche königliche Paar beschrieben. Sie sind nicht nur Geschwister, sondern auch ein sich innig liebendes Ehepaar. Hätten die Priester, die Schöpfer der Familiensaga, nur ein sehr starkes und von besonderen Gefühlen geprägtes Bruder-Schwester-Verhältnis ausdrücken wollen, hätte die geschwisterliche Bestimmung sicher ausgereicht, galt doch im Ägyptischen die Bezeichnung „wie Bruder und Schwester” allein schon als deutlicher Hinweis auf starke Gefühle füreinander, egal, ob es sich um verheiratete oder nichtverheiratete Paare handelte. Der Mythos berichtete, dass sich ISIS und OSIRIS bereits im Schoße ihrer Mutter innig liebten. Und so ist der Hinweis auf das sich liebende Paar mehr als ein Fingerzeig auf Geschwisterliebe. Das geschwisterliche Ehepaar gibt hier auch für nachfolgende Königsgeschlechter ein Vorbild für die vielen inzestuösen Verbindungen innerhalb der ägyptischen Dynastien.

„Inzest zwischen Bruder und Schwester diente dazu, die göttlichen und menschlichen Systeme zu verbinden und die sozialen Ordnungen den kosmischen anzugleichen.”

Und so wurde der Inzest von OSIRIS und ISIS auch als politisches Bündnis interpretiert, „welches das göttliche Erbfolgerecht ihrer Nachkommen legitimierte”. /81/

Auch der mit aller Macht und Boshaftigkeit ausgetragene Wettstreit zwischen SETH und HORUS (vgl. Kapitel 5) mit seinen sexuellen Attacken und zahlreichen Gewalt- und Unzuchtsszenen kann als ein derartiger göttlicher Inzest aufgefasst werden. Inzest, dessen Ziel darin besteht, scheinbar unüberbrückbare Widerparte dialektisch aufzuheben.