8,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Wieso interessiert ein reicher Großindustrieller sich ausgerechnet für einen unbedeutenden, mittellosen ehemaligen Softwareentwickler? Was hat der von einer auffallend hübschen Frau begleitete, unansehnliche Trunkenbold, der mit seiner Kutsche die Wiener Ringstraße lahmlegt, mit diesem Milliardär zu tun? Warum zieht ein Honig leckender alter Lüstling durch die Dörfer und verwandelt Menschen in Hühner? Noch stellt Franz diese Fragen nicht, als sich in ihm eine zweite Persönlichkeit mit außergewöhnlichen Fähigkeiten entwickelt. Er erliegt der Anziehungskraft einer Metallskulptur und stimmt in feuchtfröhlicher Runde dem Handel zu, sich den vier Göttern des Wahnsinns würdig zu erweisen, um das Werk zu erwerben. Im Gewirr seltsamer Ereignisse lernt Franz die arbeitslose Journalistin Brigitte kennen, die sich eine neue Existenz aufbauen will und begibt sich mit ihr auf die abenteuerliche Suche nach den Göttern des Wahnsinns.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Zum Autor

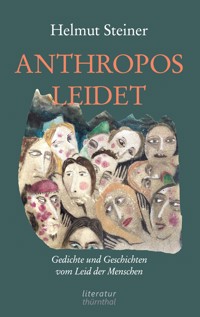

Helmut Steiner, 1956 in Krems an der Donau in Niederösterreich geboren, wuchs in einer Arbeitersiedlung am Stadtrand von Krems auf. Er studierte in Wien und verbrachte danach mehrere Jahre in Deutschland. Er lebt und arbeitet in Thürnthal (NÖ).

In jungen Jahren als Musiker und Komponist aktiv, hat er über das Schreiben einen neuen Zugang zu kreativem Schaffen gefunden und bedient mit Lyrik, Kurzgeschichten und Romanen ein breites Spektrum der Literatur. „Wahnviertel“ ist nach dem Prosadebüt „Die Monate mit ‚R‘“ der zweite Roman des Autors. Mit „Novemberwind“, „Zwischen den Zeilen“ und „Klageliedern“ liegen bereits drei Gedichtbände vor.

Inhalt

Umtriebige Götter, Brigitte und Franz

Franz

Zwei Persönlichkeiten

Franz und Maschine

Wiener

Zeus

Gefangen im Gemeindebau

Freiheit für Zeus

Ein neuer Priester

Apollon

Apollon und Dionysos

Der freie Markt

Am Land

Der Thron des Dionysus

Brigitte

Brigittes Reise

Zeus im Wahnviertel

Die Weinkönigin

Karin und Platon

Die Aufgabe

Phaidros

Das Handbuch

Im Regionalexpress

Brigittes Pächter

Brigitte und Franz

Tempelkunde

Aphrodite

Die Fratze des Bösen

Mythen

Die Suche

Was werden

Aphrodite in Wien

Über Würde, Wohnen und Volksdümmliches

Hypostase

Augarten

Der Apfel

Anarcha

Konspiration

Verwirrung

Die Kunde

Die Erkenntnis

Ein Pilger

Verteidigung

Apollons Schuld

Vögel

Nymphen

Karin und der Blitz

Entziffern

Kulturmanagement

Die Weihe

Johanna und Johann

Die Bestimmung

Poetry-Slam

Olympische Ehren

Ohnmacht

Die Ernüchterung

Das Geschenk

Besichtigung

Planung

Taverne

Das Fest

Nicht die gestohlenen Güter gedeihn,

nur die Gaben der Götter.

Denn wer großen Besitz mit frevelnder Hand sich erbeutet

oder mit Hilfe der Zunge davonträgt,

wie ja so manches vorkommt,

wenn von dem Durst nach Gewinn

sich der Sterblichen Herzen lassen betören

und Scham nun weicht schamloser Gesinnung,

den stürzt wieder ins Dunkel ein Gott.

Hin sinken die Häuser solchem,

nur wenige Tage verbleibt ihm gesichert der Wohlstand.

Hesiod, Tage und Werke (320 Klugheit und Wohlstand)

I Umtriebige Götter, Brigitte und Franz

Franz

Nichts blieb dem Wimmelbuch verborgen; es wusste alles über seine Nutzer. Unermüdlich kroch sein Arbeitstier, ein schlangenköpfiger Bandwurm, durch die Eingeweide der Mobiltelefone seiner Opfer und durchwühlte deren persönliche Daten. Zur Belohnung für erledigte Aufgaben durfte der Wurm sich nachts fortpflanzen und Klone seiner selbst in den Geräten neu erschnüffelter Kontakte einnisten.

Dass Franz zwei Einträge in seiner Adressenliste gespeichert hatte, demnächst Unterhosen brauchte und nicht vorhatte, zur anstehenden Wahl des Gemeinderates zu gehen, war dem Buch nicht entgangen. Selbst wenn Außenstehende den Nutzen dieser Erkenntnisse als gering einschätzten, kannte es den wahren Wert der Informationen und hütete sie sorgsam.

Vor etwa einem Jahr hatte Franz das Wimmelbuch auf seinem Handy geerbt. Die vom Buch geführte Liste sogenannter Freunde war überschaubar geblieben, er war sehr sparsam bei der Bestätigung von Freundschaftsanfragen. In letzter Zeit häuften sich die Anfragen junger, hübscher Frauen in Bikinis oder Kleidern mit tiefen Ausschnitten. Herausfordernd reckten sie ihm ihre Brüste entgegen, schoben ihren halb nackten Hintern in die Profilbilder und vor die Linsen ihrer Selfie-Kameras.

Natürlich war ihm klar, dass es sich dabei um gefälschte Profile handelte, deren Zweck ausschließlich darin bestand, ihn dazu zu verleiten, auf einen verborgenen Link zu klicken. Bisher hatte er diese Anfragen einfach gelöscht, aber das nervte ihn mittlerweile so sehr, dass er nach den Einstellungen suchen wollte, die ihm helfen würden, diese Belästigungen loszuwerden oder zumindest zu reduzieren. Wurm und Medusenhaupt wären ihm selbstverständlich erhalten geblieben, da sonst das Leben des Buchwesens keinen Sinn mehr ergeben hätte.

Eigentlich wollte er mit diesem Kram überhaupt nichts mehr zu tun haben. Irgendwann würde er den Wurm köpfen und den Schädel zertreten. Doch vorerst interessierte ihn, was das Internet zu diesen gefälschten Profilen zu sagen hatte. Er tippte auf das Icon der Browser App. Die Startseite beglückte ihn mit Neuigkeiten, wenn das so genannt werden mochte, was sich hier auftat. Zwischen Nachrichten und Werbung existierte ja schon seit geraumer Zeit kein Unterschied mehr. Hübsche Fotos waren fein säuberlich aneinandergereiht und mit markigen Sprüchen geschwätziger Präsidenten versehen, oftmals mit unverhohlener Kriegshetze und unterschwelligem Populismus unterlegt.

Hinter der Wahl der Themen steckte ein klares Schema. Nach politischen Schlagzeilen folgten die Eskapaden irgendwelcher Stars, Angebote weltumspannender Handelsplattformen, gestapelte Geldscheine, natürlich von zu Hause aus verdient, medizinische Wundermittel und Rezepte, wie man seinen Fettwanst loswerden konnte. In der „sauren Gurkenzeit“ im „Sommerloch“ traten Sportmillionäre, Politiker mit Bergschuhen in karierten Hemden und künstliche Welten als Urlaubsziele in den Vordergrund.

Übelkeit stieg in Franz hoch und er verzichtete auf die Eingabe des Suchbegriffs. Seine Gabe, mit nur einem Blick die Zusammenhänge, Verkettungen, Machenschaften und Zielsetzungen, die hinter einer Webseite steckten zu erkennen, empfand er nicht als Segen, sondern als Fluch. Eigentlich wusste er, wie diese Nachrichten auszuschalten waren, doch irgendwie fand er Gefallen daran, die Änderungen der Strategien und Schemen durch die Betreiber zu beobachten. Die zunehmende Aggressivität der Manipulation beängstigte ihn.

„Diese elenden Wichte!“, fluchte er, warf sein Smartphone verärgert beiseite, schluckte seinen Groll und bestellte sich noch ein Bier.

Missmutig erhob der Wirt sich vom Kartenspiel am Stammtisch und schlurfte zur Theke. Im Fernseher, über einem Tisch neben dem Eingang des Lokals, lief der europäische Song Contest ohne Ton. Franz stand allein an der Bar und starrte in den Spiegel des Regals für die Weingläser. Er mochte sein Spiegelbild noch weniger als sich selbst. Letzten Abend hatte er wenigstens Zeitung gelesen, aber selbst dazu konnte er sich heute nicht aufraffen. In seine Wohnung wollte er auch nicht zurück, dafür war es noch viel zu heiß. Also füllte er seine innere Leere mit Bier.

Die Wohnung lag im obersten Stockwerk des Hauses an der gegenüber liegenden Straßenseite. Gnadenlos hatte die Sonne sein Schlafzimmer und die kleine, westseitig gelegene Wohnküche aufgeheizt. Erst als der Schatten der Dächer am Abend über die Fenster gekrochen war, hatte er sie geöffnet. Kein kühles Lüftchen setzte ein und in den Räumen würde es noch immer mehr als dreißig Grad haben. An Schlaf wagte er da nicht zu denken. Noch dazu war seine Bleibe bis obenhin vollgestopft mit den Gütern, die er im Zuge seiner Scheidung aus der großen Wohnung seiner Ex-Frau mitnehmen musste. Möbelstücke, Hausrat, Bücher, teilweise noch in Kartons verpackt und unzählige Aktenordner, gefüllt mit Überresten seiner früheren Arbeit türmten sich bis an die Decke. Es brauchte schon nüchtern einiges Geschick, beinahe Kunstfertigkeit, um bis ins Schlafzimmer durchzuschlüpfen. Wie er diese Schneise in betrunkenem Zustand meisterte, blieb ihm ein Rätsel.

Das Einschlafen war ohnehin keine leichte Sache für ihn. Zu oft wälzte er sich bis in die frühen Morgenstunden im Bett, gequält von beharrlich kreisenden Gedanken und geplagt von allen möglichen Ängsten. Ab und zu, wenn Bier und Wein nicht halfen und er am nächsten Tag was Dringendes erledigen musste, nahm er eine der Schlaftabletten, die ihm ein Psychiater kurz nach seiner Scheidung verschrieben hatte und die er von seinem Hausarzt immer noch bekam.

Nach der mehr als zehn Jahre zurückliegenden Trennung von seiner Frau litt er an Depressionen, gegen die ihn der Seelenarzt mit Psychopharmaka vollstopfen wollte. Franz verweigerte diese Medikamente, weil er die Berge und Täler seiner Gemütszustände bewusst durchwandern wollte. Woher sollte er wissen, dass es ihm besser ging, wenn er die Erfahrung des Schlechteren vorher nicht durchlebt, nicht erlebt hatte? Hingegen akzeptierte Franz die verordneten Schlaftabletten und der Arzt schien damit zufrieden zu sein, wenigstens irgend ein Pharmazeutikum an den Mann gebracht zu haben.

Bis heute war ihm die Antriebslosigkeit geblieben, an der er damals zu leiden begann. Über die letzten Monate hinweg wurde sie noch ergänzt durch eine sich immer mehr ausbreitende innere Leere, die ihn zur Untätigkeit verdammte und sein Leben jeglicher Sinnhaftigkeit beraubte. Vor ein paar Jahren hatte er zu schreiben begonnen, hielt seine Gedanken in Form kurzer Prosa und lyrischer Texte fest. Nie hatte er sich vorgenommen, etwas zu Papier zu bringen, es überkam ihn einfach und geschah von selbst. Er hatte es sogar geschafft, diese Werke zu sammeln und drucken zu lassen, was ihm zwar die Druckkosten bescherte, aber immerhin ein Buch und ein winziges Quantum an Zufriedenheit und Selbstbewusstsein hinterließ. Danach war er über einige beschmierte, unvollendete Seiten in seinem Notizbuch nicht mehr hinaus gekommen. Nur der Wunsch, noch ein Büchlein zu vollenden, war geblieben. Doch das Loch in ihm, die Leere, verstümmelte dieses Bedürfnis und verbannte es an den äußersten, nahezu unerreichbaren Rand seines Ichs. Nur noch selten verspürte er diesen inneren Drang, ein Gefühl, eine Begebenheit, eine Erkenntnis in Worte zu kleiden und damit ein Bild zu formen. Lediglich das Büchlein in seiner Hosentasche zeugte noch vom einstigen Vorhaben.

Vor fünf Jahren hatte er auch seinen Beruf an den Nagel gehängt, nachdem er ein großes Projekt als selbstständiger Softwareentwickler gerade noch mit Mühe und Not erfolgreich beenden konnte. Diese letzte Arbeit war gut dotiert und er konnte seither an den dadurch erworbenen Ersparnissen zehren. Dabei kam ihm die niedrige Miete für seine winzige Wohnung zugute.

Kurz danach hatte er von seiner kinderlosen Tante eine kleine Landwirtschaft geerbt, deren scheibchenweise Veräußerung sich über Monate hinzog. Trotz des Verkaufs würden seine Mittel aber höchstens noch zwei, bestenfalls drei Jahre reichen, auch wenn er den Gürtel enger schnallte.

Die Veräußerung des Anwesens verlief kurios. Noch bevor er sie in Angriff nehmen wollte, erhielt er vom Finanzamt die Aufforderung zur Entrichtung der Umsatzsteuer und Ertragssteuer für zwölftausend Liter geerbten Wein. Die Steuern wurden damit begründet, dass ein geerbter Wein nur dann ein eigenes Produkt wäre, wenn der Erbe den landwirtschaftlichen Betrieb weiterführte. Da Franz nicht vorhatte, Landwirt zu werden, galt der geerbte Wein als „entnommen“, was die Aufforderung nach sich zog, die Verkaufsrechnungen für den Erbwein vorzulegen. Er musste auch bekannt geben, von wem und zu welchen Pachtpreisen die landwirtschaftlichen Flächen bewirtschaftet wurden. Damit war Franz völlig überfordert.

Der Gedanke, sich beim Verkauf Zeit zu lassen, hielt diesem blitzartigen Druck durch die Behörde nicht stand und er sah sich gezwungen, sofort zu agieren, bevor das Amt noch bessere Ideen für ihn auftischen würde. Obwohl die Äcker und die Weingärten in kürzester Zeit weg waren, rieben ihn die Termine mit den Bauern, Rechtsanwälten und dem örtlichen Notar völlig auf. Den Verkauf des renovierungsbedürftigen Hauses und der desolaten Nebengebäude mit Rissen im Gemäuer und undichten Dächern überließ er nach vergeblichen Versuchen im Internet schließlich einem Makler. Doch auch der brauchte Monate und erzielte dafür wenig mehr als den ortsüblichen Grundstückspreis. Nur einen Weingarten samt Weinkeller hatte er sich als eiserne Reserve behalten.

Mit Schaudern und Schweiß am Rücken verdrängte Franz seine Erinnerungen an die Abenteuer des Erbens. Die mit dieser Erbschaft verbundenen Mühen standen ihm immer noch ins Gesicht geschrieben. Er leerte den Rest seines Biers.

Am Stammtisch resümierten die Kartenspieler ihre Spielergebnisse und bestellten eine letzte Runde Getränke. Franz schloss sich mit einem Achtel Wein an. Es war knapp vor Mitternacht, also kurz vor Sperrstunde. Beim Einhalten der Sperrstunde war der Wirt immer hart, aber alle wussten das und akzeptierten das auch. Franz zahlte gleich, als der Herr des Hauses das Glas vor ihn stellte und trank seinen Wein mit wenigen Schlucken zügig aus. Er verließ das Gasthaus und beschloss kurzerhand noch ins Kaffeehaus am Markt zu schauen. Dort war zwar der Wein teuer, dafür schloss das Lokal erst um zwei Uhr und bei der Sperrstunde war die Wirtin flexibel. Gehsteig und Hausmauern strahlten noch immer die Hitze des Tages ab. Franz schlenderte an den dicht geparkten Autos entlang. Die Befürchtung, am Abend keinen Parkplatz mehr zu ergattern, plagte ihn nicht mehr. Eine Sorge weniger. Kurz nach seinem landwirtschaftlichen Intermezzo erachtete er sein Auto als überflüssig und trennte sich von dem guten Stück.

Aus dem Marktkaffee drang ein uralter Song von Pink Floyd. Er liebte Musik. Nicht das an jeder Ecke, bei jeder Gelegenheit rieselnde seichte Geplätscher oder das aus den Autoradios dröhnende dumme Gestampfe, sondern echte, bewegende, ergreifende, ihn erhebende Musik, welchem Genre auch immer sie zugeordnet sein mochte. „Nebenbeimusik“ gab es bei ihm nicht, da bevorzugte er die Stille. Wenn er sich ein Stück anhörte, dann ganz bewusst, ohne neben dem Hören und Spüren irgendetwas anderes zu tun. Er hatte auch bemerkt, dass bestimmte Kompositionen, die ihn verzauberten, seine innere Leere schwinden ließen, sie mit einem neuen Ich füllten. Ähnlich der Musik vermochten auch manche Werke der bildenden Kunst das Loch in ihm zu verkleinern. Solche Schöpfungen übten eine magische Anziehungskraft auf ihn aus und er konnte sie stundenlang betrachten, begreifen und fühlen. Sie wirkten auf alle seine Sinne. Manchmal warfen sie ihn auch um.

Insgeheim hoffte er, dass diese Kunstwerke seine Leere zugunsten des neuen Ichs ganz verbannen würden, und er begab sich auf die Suche nach Werken, die diese Wirkung auf ihn ausübten. Er durchforstete Museen und Galerien, besuchte Vernissagen und alle möglichen Veranstaltungen, von denen er vermutete, dass dort anzutreffende Objekte seine Erwartungen erfüllen könnten und seine Ansprüche befriedigten.

Wie jede psychische Störung erwies sich sein Loch als hartnäckig. Wenn es verschwand, dann nur, um sich danach in dunklen Schüben mit voller Kraft, stärker als je zuvor in ihm breitzumachen. Als der Raum im Inneren des Körpers nicht mehr reichte, verdichtete es sich und ballte sich zu einer Parallelwelt, die kein Universum war, sondern nur ein winziger Fleck im Nichts. Franz spürte nicht, dass das Loch einen Teil seines Ichs in sich aufnahm.

Er mochte wohl schon mehr als eine Stunde am Marktplatz vor dem Kaffee gestanden sein. Die Musik war verstummt und im Lokal brannte kein Licht mehr. Leichter Wind strich zwischen den Marktständen über den Platz und es war kühler geworden. Sein Handy vibrierte. Wahrscheinlich buhlten wieder junge Damen mit Riesenbrüsten um seine Freundschaft. Zögernd zog er es aus der Hosentasche und wischte den Bildschirmschoner beiseite. Das Wimmelbuch bot eine Nachricht an. Eine Botschaft von einem echten Bekannten!

Erleichtert atmete er auf und öffnete die Mitteilung: „Wildwuchs und Kunst. Zahlreiche bildende Künstlerinnen und Künstler aus Europa stellen ihre Werke zur Schau. Vernissage am neunundzwanzigsten Juni um neunzehn Uhr. Kleinegg bei Rösing, Haus Nummer siebenundvierzig.“

Zwei Persönlichkeiten

Viel zu lange hatte ihn diese unendlich tiefe, gähnende Leere, die von seiner äußeren Erscheinung umhüllt wurde, beherrscht. Nur mehr die Hülle als dünnhäutiges Kostüm seiner selbst täuschte Leben und Sein vor. Ideen und Pläne zu seiner Zukunft wurden fast immer entweder zur Gänze oder zumindest teilweise von dieser Leere, seinem Loch vernichtet. Doch mit dem Sog des Loches reifte auch sein zweites Ich im Ortdes Nichts.

Die Leere war nicht immer in Franz gewesen, sie war erst vor ein paar Jahren entstanden. Anfangs hasste er sie. Ständig grübelte er darüber, wie er dieses Loch loswerden könnte. Doch seit er spürte, dass es mit einem Teil von ihm eine andere Persönlichkeit in einer Parallelwelt geschaffen hatte, störte es ihn nicht mehr so sehr. Mit der zunehmend stärkeren Ausprägung des neuen Ichs verlor das Loch auch mehr an seiner ursprünglichen Bedeutung, es war zum Nest einer ihm noch fremden Identität geworden. Er wusste, dass die Unzufriedenheit mit sich selbst, gescheiterter Narzissmus, tiefe Depression, Existenzangst und selbst auferlegter Druck die Lücke in ihm erzeugt hatten. Aber er spürte auch, dass das Wesen in ihm diese Peinigungen nicht kannte oder einfach nur nicht wahrnahm. Es ließ sich nicht von kreisenden Gedanken zum Narren halten, es ignorierte die Kräfte, die sie antrieben und es konnte ihrem Treiben sogar erfolgreich entgegenwirken. Manchmal verließ es sogar seinen Körper, um die wirkliche Welt zu erkunden.

Mit der Zeit gewöhnte Franz sich an die ihm innewohnende zweite Existenz, mitunter fand er sogar Gefallen an ihr und lernte langsam mit seiner Zweiheit umzugehen. Nach und nach war sie ihm so vertraut geworden, dass er seinem zweiten Ich einen eigenen Namen gab. Er nannte es liebevoll „Überfranz“. Überfranz war ein bewundernswertes Geschöpf. Er brauchte weder Antrieb noch Triebkraft des Lebens. Plagen und vergebliche Mühen kannte er nicht. Er war auch kein Teil der Natur, weil sie neben ihm und ohne ihn ablief.

Glücklicherweise konnten Franz und Überfranz nahezu unbemerkt gemeinsam auftreten. Es konnte jedoch vorkommen, dass Überfranz allzu heftig agierte und Franz dadurch zur Untätigkeit verdammte. Franz lag oder saß dann unbeweglich da oder stand wie angewurzelt herum, während das zweite Ich rumorte. Für Bekannte und Freunde galt er dann als „weggetreten“. Daran mussten sie noch arbeiten.

Franz und Maschine

Franz kauerte zwischen den gestapelten Aktenschachteln vor dem kleinen Schreibtisch in seiner Wohnküche. Unter dem Tisch lagerte eine Kiste mit Geschirr und er konnte die Beine nicht ausstrecken. Fassungslos starrte er auf die Webseite seiner Bank.

„Laden sie bitte unsere App aus dem Google Play Store herunter, wir stellen aus Sicherheitsgründen die Zusendung des TAN – Codes per SMS ein“, stand in fetten Lettern im Zentrum der Seite.

„He, Freunde, so geht das nicht! Ihr könnt niemanden dazu zwingen, ein Smartphone zu kaufen, nur um euer Tele-Banking zu nutzen!“, fluchte Franz und griff erbost nach seinem Handy, das neben dem Notebook lag. Das Gerät war warm und er legte es wieder beiseite.

„Die Rotznasen kämpfen schon wieder!“, murmelte er.

Mächtige Konzerne bekriegten einander schamlos auf seinem Mobiltelefon. Sie kämpften um ihn, seine Bedürfnisse, sein Bewusstsein, sein Gedächtnis, seine Ideen und seine Gedanken. Franz fühlte den Krieg, er war keineswegs virtuell. Der Kampf um Webbrowser, Suchmaschine, Startseite und App Store erwärmte sein Smartphone und entlud seinen Akku.

„Das ist mein Gerät, meine Hardware, meine CPU und mein Speicher! Also verzieht euch gefälligst aus meinen Ressourcen!“, schimpfte er zum Telefon.

Es schwieg. Nur die Hitze der in seinem Inneren tobenden Gefechte strahlte aus dem dunklen Abgrund, der sich hinter seiner strahlenden Oberfläche verbarg.

In der Wohnung war es stickig und heiß. Er stand auf und bewegte sich seitwärts durch eine Schneise im Gerümpel zum winzigen Badezimmer. An der Tür hing ein Beutel für die Schmutzwäsche. Er stopfte seine Unterwäsche in den Sack und schlüpfte durch einen vergilbten Vorhang unter die Dusche.

Erst tags zuvor war er der Digitalisierung zum Opfer gefallen. Er wollte sich lediglich einen PIN-Code für seine Kreditkarte besorgen und verhedderte sich im Gewirr der von Automatenstimmen geforderten Zahleneingaben.

Die Quälerei durch das computergesteuerte Telefon-Menü der Firma hatte ihm über eine halbe Stunde seiner Lebenszeit gestohlen, während er der Scheußlichkeit der zwischen den Roboterstimmen eingespielten Musik schonungslos ausgeliefert war. Dass er jetzt nebst seiner Beschäftigungslosigkeit noch Bankangestellter, Reisebüroangestellter und Schalterbeamter der Bundesbahn war, konnte er einfach nicht hinnehmen. Biedere Algorithmen bestimmten jetzt, wann er wegen einer Reklamation oder eines Einwandes gegen den Verstoß von Vertragsbedingungen zu Wort kam. Bis er etwas sagen durfte, musste er diese Automatenmusik erdulden. Und wenn er endlich sprechen konnte, saß am anderen Ende der Leitung ein Individuum, welches sein Ansinnen nicht verstand, nicht verstehen sollte oder einfach nicht verstehen wollte. Selbst der Schrei ins Telefon „Ich will mit einem Menschen reden!“, wirkte nicht erlösend.

Während er duschte, grübelte er über ein Programm zur Kommunikation mit Helpdesks und Callcentern. Es müsste sich dabei um eine Art Verhandlungschamäleon handeln, welches mit erlernten Stereotypen auftrat, sich den Gesprächspartnern anpasste, nach deren Meinungen tastete und dabei Plattitüden von sich gab. Es sollte jedoch erkennen, ob Aussagen sich tendenziell für oder gegen ihn und sein Anliegen richteten. Wären sie für ihn, würde er die zuvor benutzten Begriffe zugespitzt in neue Floskeln verpacken, starke Phrasen als Ausdruck extremer Haltung in den Antworten leicht fördern und in einer nächsten Stufe noch einmal verfeinern. Und so weiter. Damit würde er entweder erreichen, was er wollte oder zumindest ausloten, wozu sein Gegenüber überhaupt imstande oder berechtigt war. Er war fest entschlossen, beim nächsten Kontakt mit einem Kundendienst die ersten Versuche in diese Richtung zu unternehmen.

Sein Handtuch war verschwunden. Er verharrte reglos in der Dusche und Wasser tropfte von seinen Fingerspitzen. Der Hohlraum unter der Duschtasse verwandelte den Klang der niederprasselnden Tropfen in ein dumpfes Trommeln. Leises Piepsen, Klingeln, Summen, Brummen und Kreischen mischte sich unter die Trommelschläge. Die Flossen der blauen Delfine am Duschvorhang wurden zu Armen mit Händen und ihre Finger wischten im Gleichtakt über schwarze, spiegelnde Flächen. Franz schwankte im Rhythmus des Delfinkonzertes und wiederholte monoton immer wieder die Worte: „Ich will nicht mit Maschinen reden.“

Überfranz war aufgewacht und äugte argwöhnisch aus seinem Nest auf die tanzenden Delfine.

Missmutig übernahm er das Steuer des schaukelnden Kahns und riss Franz aus seinem Tagtraum: „Du erledigst jetzt die ganze Arbeit, du und nur du alleine, nicht dein Amt, nicht dein Dienstleister. Also unterwirfst du dich einer Maschine, einem dummen Algorithmus. Es gibt keine Freiheit der Wahl der Möglichkeiten. Du wählst gefälligst das, was dir angeboten wird. Das Repertoire an Auswahlmöglichkeiten ist schlicht. Was du dir vorstellst, ist nicht dabei. Es ist wie in der Mangelwirtschaft. Du musst nehmen, was da ist. Was anderes kriegst du nicht.“

Das Konzert war verstummt und Franz stand wieder still da. Die Belehrungen seines Übers waren über seinen Kopf gerieselt.

Mit dem besserwisserischen Dozieren kam er nicht gut zurecht und nach einer Weile schimpfte er: „Ich verfluche alle, die uns diesen Segen beschert haben! Ich habe überhaupt keine Lust mehr, Software zu entwickeln. Früher hatte ich Spaß daran!“

Verärgert zwängte er sich aus dem Bad, setzte sich nackt zum Schreibtisch und sinnierte weiter: „Weg vom guten alten Programm, das von jedem Datenträger aus auf den Endgeräten installiert werden kann. Weg vom eigenen Geschäft hin zu wenigen zentralen Läden, die von einer Handvoll Zeitgenossen kontrolliert werden für Milliarden von Nutzern! Bei den Kernobstlern musst du sogar für das Entwickeln zahlen, bevor du eine App in den Apfelladen stellen darfst. Aber erst wird sie geprüft, bevor du sie auf die Menschheit loslassen darfst. So eliminiert man Software, die sich subversiv gegen das Establishment richten will. So werden aber auch Programme übernommen, die Lämmer an die eigene Wiese binden.“

Er starrte auf sein Notebook. Wieder hatten neue Nachrichten seinen Webbrowser bevölkert. Wie konnte er einer Botschaft, einem Beitrag, einer Studie noch vertrauen, wenn dahinter immer die Interessen von Geschäftemachern oder Wichtigtuern steckten?

Entmutigt klappte er das Notebook zu. Sein Handy blinkte blau. Wahrscheinlich würden ihm aus dem Wimmelbuch neuerlich irgendwelche Bikinischönheiten ihre Brüste entgegen recken. Hilflos zog er die Beine hoch auf die Sitzfläche seines Stuhls und umklammerte sie mit seinen Armen um der Leere in seinem Inneren möglichst wenig Raum zu überlassen. Sogar Überfranz ließ ihn jetzt im Stich.

Erst seine schmerzenden Gelenke zwangen ihn, die Abwehrstellung aufzugeben und er versuchte mit Gedanken an Grundbedürfnisse die Leere zu verbannen. Hunger plagte ihn selten, eher beängstigte ihn seine Appetitlosigkeit. Seine Unterwäsche war zur Gänze aufgebraucht und der Sack mit der Schmutzwäsche hing prall gefüllt am Türstock. Die Schachtel mit den leeren, flach getretenen Bierdosen quoll über und im Kühlschrank gähnte die Leere. Franz schlüpfte in das letzte saubere Leibchen, verzichtete auf die Unterhose, zog seine kurze Hose an und brach mit dem Wäschesack auf zur Münzwäscherei.

Wiener

Am Weg zur Wäscherei deckte Franz sich mit Bargeld und Bier ein. Mit einer Dose aus dem Kühlfach überbrückte er die Wartezeit vor dem Waschautomaten. Beim Schleudern starrte er auf die Trommel der Maschine und das Muster der Steinfliesen drehte sich unter ihm, als er die Wäsche herauszog. Er verzichtete auf das Trocknen und schlenderte zum Donaukanal. Auf zwei Parkbänken breitete er Unterwäsche, Leibchen und Socken aus und ließ sich im Schatten nieder. Die Sonne würde die Trocknung gratis verrichten.

Er beobachtete die Städter, die auf Fahrrädern und Elektrorollern an ihm vorbeirauschten. In seinem Kopf krallte sich der Begriff „Urbanität“ fest. Aus ihm war wohl kein richtiger „homo urbanus“ geworden. Früher waren ihm auch die „Yuppies“ suspekt gewesen, mit ihrem gekünstelten Gehabe, ihrer Besserwisserei und Großmannssucht.

Obwohl er schon seit Jahrzehnten in Wien lebte, fühlte Franz sich noch immer wie ein Fremdkörper in der Großstadt. Er war am Rande einer Kleinstadt aufgewachsen, gerade so weit vom Zentrum des Städtchens entfernt, dass er sowohl die Wildheit der Natur, die Donau-Auen, die Wiesen, Äcker und Gärten als auch die eng gedrängten Häuser und schmalen Gassen des mittelalterlichen Stadtkerns erleben durfte. Erst das Studium und schließlich der Beruf banden ihn an die Metropole. Doch diese Bande waren offenbar zu schwach, um in ihm das Gefühl entstehen zu lassen, er sei ein Großstädter. Wahrscheinlich musste man auch in Wien geboren sein und die Kindheit hier verbracht haben, um sich als echter Wiener zu fühlen. Woran sich die Wiener so erfreuten, war ihm fremd, wirkte auf ihn irgendwie künstlich. Beginnend mit der künstlichen Welt des Wiener Praters, der domestizierten Natur in den Parks im flachen Wien und endend mit Heurigenlokalen, den kitschig vermarkteten Vergnügungsstätten in Nussdorf, Grinzing und Sievering an den Hängen der Hügel, würde er viele Beispiele für diese Art Künstlichkeit anführen können. Der Dunstkreis reichte weit über die Stadt hinaus und er meinte, die Grenze irgendwo zwischen Stockerau und Tulln ansiedeln zu können. Dort gab es auch den „Wienknick“ bei den Grundstückspreisen.

Jedenfalls war er kein echter Wiener und würde als solcher auch niemals akzeptiert werden. Das kümmerte ihn kaum, führte aber doch durch die ihm beschiedene Außenseiterrolle zu einer gewissen Vereinsamung. Er hasste die Einsamkeit nicht, meistens genoss er sie. Ab und zu nagte sie an ihm und er sehnte sich nach menschlicher Gesellschaft. Er musste sich mit den Leuten in seiner Umgebung nicht anfreunden, es reichte, wenn jemand in seiner Nähe war. Einfache, freche, kecke Menschen, die immer sagten, was sie dachten, waren ihm in seinem Umfeld lieber als heuchelnde, verschlagene Halbwisser, korrekt gekleidete, nur hinter vorgehaltener Hand aus ihrer Rolle fallende Ignoranten, die der Meinung waren, was Besseres zu sein.

Franz wendete seine Leibchen auf den Lehnen der Parkbänke. Die Sonne hatte gute Arbeit geleistet. Irgendwie fühlte er sich unwohl, als würde er beobachtet. Unruhig umrundete er die Bänke mit der Wäsche. Vom steinigen Grund des Donaukanals hochgewirbeltes Wasser bildete unregelmäßig geformte, quellende Flächen mit Wellenrändern, die mit der starken Strömung trieben. Nichts Ungewöhnliches in der grünbraunen Brühe. Kein Windhauch bewegte die Blätter der Bäume und Sträucher des kleinen Parks, der sich bis zu einer Mauer aus Steinquadern erstreckte. Entlang der Steinwand führte eine Treppe hoch zu einer Brücke und einer verkehrsreichen Straße. Franz erstarrte. Unter der Brücke zierte ein riesiger Krake mit dicken, wulstigen Fangarmen die Mauer. Seine Glupschaugen fixierten ihn, während die Tentakel mit entwurzelten Bäumen spielten. Ein Arm jedoch glitt immer näher an ihn heran, umschlang seine Beine und saugte sich an seinen Waden fest.

Franz bebte, schloss die Augen und brüllte aus Leibeskräften: „Du kriegst mich nicht! Du bist nur ein hässliches Bild!“

Überfranz schoss aus dem gepeinigten Körper und stellte sich schützend zwischen Franz und den Kraken: „Entschuldige bitte. Ich hätte schon früher eingreifen müssen. Wird nicht wieder vorkommen.“

Franz öffnete die Augen. Seine Waden brannten wie Feuer. Die Fangarme des Untiers ruhten wieder an ihrem angestammten Platz an der Mauer und der Krake grinste schadenfroh. Zitternd fand Franz sich hinter einem Strauch in wuchernden Brennnesseln wieder: „Ich habe Angst. So schlimm ist es noch nie gewesen. Hat mich mein Verstand bereits verlassen?“

„Nein, nur ich habe dich verlassen. Ich wurde regelrecht aus dir heraus gezwungen! Unser Verstand ist nach wie vor da. Er hat uns nichts vorgegaukelt“, rief Überfranz aufgeregt und schwebte wieder in sein Nest zurück. Franz stieg aus den Nesseln und kratzte an seinen höllisch brennenden Unterschenkeln: „Das macht mir nicht weniger Angst.“

„Irgendjemand provoziert uns und dieser Jemand muss sehr mächtig sein. Ich weiß noch nicht, mit wem wir es zu tun haben, aber ich werde es herausfinden“, resümierte Überfranz die Ereignisse.

Franz kehrte dem Graffiti an der Mauer den Rücken zu, sammelte seine Wäsche auf und flüsterte: „Wir müssen die Stadt verlassen!“

Zeus

Dem Verstand der unvollkommenen, von Prometheus aus Lehm geformten Geschöpfe konnte Zeus nichts abgewinnen. Wäre es nach der Geisteskraft dieser Wesen gegangen, hätte er sie anstelle der Esel vor die Karren gespannt. Offenbar lag der Schwäche an Denkvermögen mangelnde Sorgfalt seiner Tochter Athene zugrunde, als sie den tönernen Körpern Leben einhauchte. Die Idee des listigen Titanen, den Lehm nach göttlichen Vorbildern zu formen, fand Zeus hingegen nicht so schlecht. Es bedurfte jedoch seiner eigenen Inspiration, der Gaben der Götter und der Hand seines Sohnes, des begnadeten Meisters Hephaistos, um die stümperhaften Werke des Frevlers in den Schatten zu stellen. Schweren Herzens trennte er sich von Pandora, dem fleischgewordenen Inbegriff der Wohlgeformtheit und sandte sie mit einem Fass voller Übel zum menschenfreundlichen Demiurgen, um ihn für den Raub des Feuers zu bestrafen.

In Gestalt Pyrrhas, der Tochter des Epimetheus und der Pandora, überlebte sein Schönheitsideal die von ihm zur Vernichtung der Geschöpfe des Prometheus herbeigeführte, verheerende Sintflut und mischte sich wahllos in Aussehen und Erscheinungsform der von Pyrrha aus Steinen wieder erweckten Kreaturen. An ihre hässlichen Nachkommen verschwendete er keinerlei Gedanken, doch wenn sein Ideal sich ab und zu in Menschengestalt offenbarte, fing er Feuer und verliebte sich über beide Ohren. Immer und immer wieder erlag er dem Liebreiz schöner Frauen; hin und wieder auch der Anmut wohlgeformter Jünglinge. Dass er dabei seinem eigenen Schönheitsideal zum Opfer fiel, rechtfertigte seine Begierde ausreichend.

Die Hinwendung zu menschlichen Schönheiten hatte für ihn jedoch unangenehme Nachteile. Erstens durfte er sich ihnen nur in Gestalt eines Tieres oder eines einfachen, sterblichen Mannes nähern, zweitens entfachte er durch diese Liebschaften den unbändigen Zorn und die Rachegelüste seiner Gemahlin Hera. Doch wie die Menschen vermochte auch er dem Lauf des Schicksals nicht zu entrinnen. Darüber wachten die Moiren, die Töchter der Nacht.

Fleiß, Schweiß, Askese, bestens etablierte Agenturen und das wundervolle Timbre ihrer Stimme hatten Eveline zu einer Karriere verholfen, die sie an die größten Opernhäuser dieser Welt führte. Hals über Kopf hatte sich Zeus in sie verliebt, als er sie zum ersten Mal in der Pariser Oper hörte und sah. Nur wenige Wochen verstrichen, bis sein Sendungsbewusstsein ihm befahl, mit Eveline einen Halbgott, einen Heroen zu zeugen.

Ob der Zufall es wollte, dass er in Wien weilte, während seine Angebetete in der Wiener Staatsoper gastierte, sei dahingestellt. Ungeachtet der Probleme, die ihm durch die Vereinigung mit einer Sterblichen mit hoher Wahrscheinlichkeit drohten, ergriff er die Gelegenheit beim Schopf und stolzierte nach der erbaulichen Darbietung eines Einakters zu den Künstlergarderoben der Oper. Seine sinnliche Erregung ebbte jedoch jäh ab, als zwei Sicherheitskräfte vor Evelines Garderobe ihm per Handzeichen unmissverständlich geboten, sich schleunigst wieder zu entfernen. Selbst der eilig herbeigezauberte Frühlingsblumenstrauß, in dem er seinen Reiseblitzbehälter versteckt hatte und den er den Wachen mit treuherzigem Blick entgegenstreckte, beeindruckte die Männer keine Spur. Auch schien ihm der Gedanke, einen winzigen Blitz einzusetzen, als zu gefährlich. Der alte Lack an Türen und Wänden hätte sofort lichterloh gebrannt.

Er zog sich zurück und versteckte seinen Blitzbehälter hinter einem Feuerlöscher in einer Wandnische. Rasch wurde ihm klar, dass nur eine Verwandlung ihm helfen würde, in das Zimmer seiner Geliebten vorzudringen. Was schon einmal bei seiner Tochter und Nichte Persephone gelungen war und zur erfolgreichen Zeugung des Zagreus geführt hatte, könnte auch hier funktionieren. Also verwandelte er sich kurzerhand in eine nicht allzu große, aber auch nicht zu kleine Schlange.

In Gestalt einer Königspython schlängelte er lautlos an den Wachen vorbei und schlüpfte unbemerkt durch einen Türspalt in die Garderobe. Eveline saß strategisch sehr günstig am Schminktisch vor einem mit mehreren Lampen erleuchteten Spiegel und wandte ihm den Rücken zu. Die Schlitze in seinen Schlangenaugen weiteten sich verzückt beim Anblick des prallen Hintern, der das Kleid faltenfrei dehnte. Er würde neben den Tisch kriechen, sich an einem Tischbein empor schlängeln und dann in einen wunderschönen Jüngling verwandeln, um Eveline effektvoll in seinen göttlichen Bann zu ziehen.

Zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt, als er seinen Kopf bereits über den Tischrand gereckt hatte, spielte ihm sein alterndes Gedächtnis einen üblen Streich. Er hatte die Formel für die Verwandlung in einen hübschen Jüngling vergessen. Noch schlimmer, es war ihm sogar entfallen, sich in sich selbst zurückzuverwandeln. So gut er konnte, versuchte er seinen Schlangenkörper vertrauenswürdig zu strecken, durch Hochziehen der Mundwinkel ein Lächeln zu imitieren und einen treuherzigen Blick in die Schlangenaugen zu zaubern. Offensichtlich war ihm Letzteres nicht optimal gelungen, denn Eveline starrte ihn entsetzt an und verzog ihr Gesicht zu einer hässlichen Grimasse. Ihr Körper nahm die Form eines Brettes an, bevor sie zu einem gellenden Schrei ansetzte, der sich ihrer Stimmgewalt mehr als würdig erwies. Erst der dumpfe Aufprall ihres steifen Leibes am Teppich beendete das Geheul der Diva.

Als die beiden Wächter in den Raum stürzten, glitt Zeus vom Schminktisch und kroch unbemerkt aus der Garderobe. Vorsichtig schlängelte er an der Wand des Ganges entlang, ständig auf der Hut, nicht durch heraneilende Helfer zertreten zu werden. Unversehens riss ihn ein fester, geübter Griff am Hals hoch und ehe er seinen Angreifer zu Gesicht bekam, landete er in einem dunklen Sack, welcher kurz darauf in ein stabiles Behältnis gestopft wurde.

Zeus rührte sich nicht, rang lediglich um Atem. Soweit er aus seiner Lage beurteilen konnte, wurde er zunächst nur im Haus herumgetragen. Geraume Zeit später spürte er jedoch, dass seine ungeplante Reise von der Oper wegführte. Die auf ihn einwirkenden Kräfte legten die Vermutung nahe, dass sein Häscher mit der U-Bahn fuhr.

Gefangen im Gemeindebau

Ursprünglich hasste Zeus die Wesen, die Prometheus aus Lehm geformt hatte und von Pyrrha nach deren Vernichtung wieder erweckt worden waren. Doch im Laufe der Jahrhunderte war seine Abscheu gegenüber diesen Kreaturen in Gleichgültigkeit übergegangen. Er benutzte sie, wenn es ihm gelegen kam oder tötete sie, wenn sie ihm lästig wurden oder sie ihn nicht genügend verehrten. Aber dieses Exemplar, welches vor ihm auf einem zerschlissenen Sofa lungerte und in die Sonntagszeitung grinste, würde er mit Sicherheit umbringen.

Er teilte ein gläsernes Terrarium mit einem kahlen Ast und einer toten Ratte. Abgesehen von seinem Peiniger befand er sich in bester Gesellschaft. Die Gemeindewohnung war vollgestopft mit Käfigen und Terrarien. Giftschlangen, Pfeilgiftfrösche, Würgeschlangen, Vogelspinnen und Echsen fristeten ihr jämmerliches Dasein unter der Schreckensherrschaft des Elektrikers der Bundestheater-Holding. Zufrieden lächelnd legte der Despot die Zeitung neben Zeus' Gefängnis. „Schlangenalarm in Staatsoper“, titelte das Blatt in fetten Lettern. Blut drang durch den behelfsmäßig angelegten Verband an seiner rechten Hand. Bei der Fütterung am frühen Morgen hatte Zeus ihn heftig gebissen. Jetzt stocherte er mit einer Futterzange nach der Ratte und rieb sie unsanft über das Maul der Python. Fluchend zog er den Nager aus dem Glaskasten und warf ihn in die Futterbox einer riesigen Boa, die begeistert nach dem Leckerbissen schnappte.

Als nach einer Woche die Rattenvorstellung einer Mäusedarbietung gewichen war, wirkte der Elektriker bereits etwas angeschlagen. Zitternd vor Ekel ließ Zeus die ihm bereits hinlänglich vertraute Prozedur über sich ergehen und versteckte seinen Kopf unter seinem Schlangenleib. Das Wachsen seiner Abscheu gegenüber Nagern schien proportional zum Verfall der psychischen Stabilität seines Tyrannen zu verlaufen. Tag für Tag wartete Zeus auf eine Unvorsichtigkeit des Futterspenders, auf eine Gelegenheit für einen kräftigen Biss.

Zwei Dutzend seiner hundertdreißig Zähne steckten in der linken Hand des Mannes, der mit schmerzverzerrtem Gesicht und zerzaustem Haar mit einer Pinzette in seinen Wunden stocherte. Instinktiv hatte er nach der entglittenen Futterzange gegriffen und war so der lauernden Python neuerlich zum Opfer gefallen. Für Zeus, dessen Gedächtniskraft aufgrund der Entbehrungen noch ärger in Mitleidenschaft gezogen war, bedeutete dies jedoch nichts Gutes. Der Versuch, sich durch den kleinen Sieg erstarkt wieder zurückzuverwandeln, scheiterte kläglich.

In der Absicht, das bissige Reptil von der Nordbrücke aus in der Donau zu versenken, stopfte sein Widersacher ihn in eine Schachtel. Womit der Unhold jedoch nicht gerechnet hatte, war der Stau auf der Brücke. Hunderte neugierige Blicke aus den Fahrzeugen, die um ihn herum dahin schlichen, würden sein Treiben verfolgen. Die Wunden an seiner rechten Hand hatten eine schmerzhafte Sepsis entwickelt, seine Linke war noch mit etlichen Zähnen gespickt und er lenkte seinen Wagen zerknirscht weiter auf die Donau-Ufer-Autobahn, um seine Hände zu schonen.

Doch auch hier fand er keine geeigneten Möglichkeiten, sich des Reptils elegant zu entledigen. Endlich erspähte er zwischen Tulln und Krems den neben der Schnellstraße gelegenen Parkplatz eines Diskontmarktes. Die Stelle schien ihm bestens geeignet und erfüllte alle Kriterien, die Schachtel unbeobachtet abstellen zu können und unerkannt wieder abzuziehen. Er hielt in der Lücke zwischen einem Sattelzug und einem Kastenwagen, schob den Karton unter den Lieferwagen und fuhr ungesehen zurück zur Schnellstraße Richtung Wien.

Angstschreie heulten über den Platz, als Zeus seinen Kopf aus der Schachtel streckte. Schleunigst riss er ihn wieder in das Behältnis zurück. Offenbar hatte der Behälter bereits neugierige Blicke auf sich gezogen, nachdem Laster und Transporter den Parkplatz verlassen hatten und die Schachtel mutterseelenallein am Asphalt gelegen war. Der Gedanke, dass früher oder später ohnedies ein Kind gekommen wäre, um das Geheimnis zu lüften, war ein schwacher Trost.

Innerhalb kürzester Zeit umringte eine johlende, kreischende Menschenmenge den im Karton verborgenen Gott. Zu Hilfe gerufene Polizeibeamte weigerten sich, das Behältnis an sich zu nehmen und beteuerten, dass dies nicht in ihrem angestammten Aufgabenbereich läge. Schließlich rückte die Feuerwehr mit einer Blechkiste an und ein beherzter Oberfeuerwehrmann im Schutzanzug mit Vollschutzhelm hob die Schachtel vorsichtig in die Kiste.

Freiheit für Zeus

Erleichtert atmete Zeus auf. Er stand nackt in der Küche des Tierheims, in das ihn die Feuerwehr vor vier Tagen verfrachtet hatte. Alle Türen standen offen und der scharfe Dunst aus den Katzenräumen folgte dem lauen Luftstrom des frühen Sommers ins Freie. So gut er konnte, streckte er seine Arme von sich und spannte die Muskeln vom Nackenbis zu den Waden. Dann wandte er sich dem langen Flur zu, der von der Küche zum Eingang des Heims führte. Vorsichtig schob er die Türen der zu beiden Seiten des Ganges angrenzenden Zimmer auf. Angeekelt schloss er die Tür einer Kammer mit übereinandergestapelten Käfigen, aus denen aufgeregte Nager fiepten. Nach der schrecklichen Gefangenschaft in Wien hatten sie auch hier versucht, seine schlechte körperliche Verfassung mit toten Ratten und Mäusen zu verbessern.

Hätte der junge Tollpatsch, der jetzt mit den Hunden auf der Wiese hinter dem Heim spielte, nicht vergessen, den Riegel der Futterkammer des Terrariums umzulegen, wäre ihm der Anblick lebloser Nagetiere wohl noch viele Tage lang nicht erspart geblieben. Ob er auch in Tiergestalt unsterblich wäre, wusste er eigentlich nicht. Mit letzter Kraft war es ihm gelungen, die Futterkammer zu öffnen und in die Küche zu kriechen. Die Frühstücksreste des Jungen hatten die lang ersehnte Erlösung gebracht. Erst hatte er das Honigglas leer geschleckt, dann noch den Schokoriegel, den der Halbwüchsige sich für einen späteren Zeitpunkt aufgespart hatte, in sich rein gewürgt. Schließlich hatte das Getränk mit dem roten Stier auf der Dose seine Gedankenwelt dermaßen beflügelt, dass er sich wieder daran erinnerte, wie die Rückverwandlung zur gewohnten göttlichen Gestalt funktioniert.

Das besorgniserregende Nachlassen seines Erinnerungsvermögens hatte ihm eine äußerst schmerzliche Erfahrung beschert. Vermutlich waren die Jahrtausende doch nicht ganz spurlos an ihm vorübergezogen. Draußen jaulten die Hunde vor Freude, dem geworfenen Stöckchen des jungen Mannes hinterher hetzen zu dürfen. Endlich stieß Zeus auf einen kleinen Raum mit Kästen und einer Bank. Ein Schrank stand offen. Glücklicherweise verfügte die blaue Hose, die im Spind hing, über einen Gürtel, denn sie war nicht nur zu kurz, sondern auch zu weit für den olympischen Körper des Gottes. Das Hemd passte besser, obwohl er das rote Karomuster abscheulich fand. Barfuß schlich er aus dem Gebäude und folgte der am Tierheim endenden Sackgasse bis zur Einmündung in eine breitere Landstraße, die einerseits in dichter besiedeltes Gebiet führte, sich andererseits zwischen Äckern und Gärten verlor, hinter denen sich ein lang gezogener Hügel erhob.

Er beschloss, zur Anhöhe zu wandern, um sich von oben einen besseren Überblick zu verschaffen. Über den erstbesten Feldweg erreichte er mit Wein bepflanzte Terrassen, die den Hügel säumten. Behände erklomm er mehrere Böschungen, bis er an einen kleinen, aus Holzbrettern errichteten Unterstand mit einer Bank gelangte und sich dort niederließ. Er wusste zwar nicht, wo genau er war, aber die Gegend gefiel ihm und er genoss den weiten Blick ins Land. Am Horizont im Süden zogen die Gipfel der Voralpen eine zarte Linie hinter den Erhebungen des Alpenvorlandes. Im Westen verließ die Donau die Enge der Wachau und strömte vorbei an Stein und Krems in die ausladende Weite des Tullnerfeldes. Als glitzernde Ader, begrenzt von Auen, durchzog sie fruchtbares Ackerland und lag ihm zu Füssen.

Obwohl er seine Kräfte wieder erlangt hatte, fühlte er sich unwohl. Irgendetwas fehlte ihm. Angestrengt versuchte er die Geschehnisse vor seiner Gefangennahme zu rekonstruieren.

„Ich war in der Oper“, murmelte er.

Erschrocken tappte er an seine rechte Hüfte und schrie: „Meine Blitze, meine Donnerkeile! Mein Reiseblitzbehälter!“

Enttäuscht schloss er die Augen und dachte an die Konsequenzen des Verlustes der Insignien und Werkzeuge seiner Macht. Der Gedanke, dass niemand außer ihm imstande sein würde, den Blitzbehälter zu öffnen, wirkte überaus beruhigend. Langsam füllten sich auch seine Gedächtnislücken und er erinnerte sich vage an die Nische mit dem Feuerlöscher in der Oper. Kein schlechtes Versteck für den Behälter, dachte er. Er würde sich später darum kümmern, in fremden Händen wären die Blitze und Donnerkeile ohnehin ohne jede Wirkung. Erst wollte er dieses ihm unbekannte Land erkunden.

Ein neuer Priester

Zeus war eingeschlafen, lag auf der Bank und schnarchte. Jemand rüttelte an seiner Schulter. Er schlug die Augen auf und erntete den zornigen Blick seines Gegenübers.

„Hier kannst du dich nicht niederlassen! Das ist mein Weingarten und ich dulde keine Landstreicher auf meinem Grund und Boden!“, führte der Mann ruhig, aber bestimmt aus.

Zeus setzte sich auf und musterte den Ankömmling. Er mochte wohl so um die siebzig sein, wirkte aber noch kräftig und stattlich. Genauer betrachtet hatten sie sicher dieselbe Konfektionsgröße. Zeus stand auf und stellte sich neben ihn, um ihre Körpergröße zu vergleichen. Er schüttelte seinen Kopf und sein verfilztes Haar ordnete sich zu wohlgeformter Lockenpracht.

Verstohlen schielte der Mann ihn an: „Wer bist du?“

„Ich bin Zeus.“

„Von den Gedersdorfer, oder von den Hadersdorfer Zeissen?“, fragte der Ignorant.

Mit dieser unsinnigen Frage hatte Zeus nicht gerechnet und er fuhr ihn barsch an: „Zieh dich sofort aus!“

„Wie kommst du darauf, dass ich mich hier in meinem Weingarten ausziehen soll? Ich bin Weinbauer und mir gehört der halbe Weinberg hier!“, setzte der Bauer erbost entgegen.

„Weil ich dein oberster Gott bin und mir die ganze Welt gehört!“, mahnte Zeus energisch.

Zwar hätte er jetzt lieber sein Chiton und Himation übergeworfen, doch Hose, Hemd und das helle Sakko mit grüner Bordüre passten wie angegossen. Widerwillig und fluchend trabte der Weinbauer im karierten Hemd und weitem zu kurzem Beinkleid vor ihm her.

„Ich brauche keinen zweiten Gott. Ich habe schon einen! Für den zahle ich auch Steuern“, begehrte der Bauer auf.

„Ja, aber das ist kein richtiger Gott. Seine Lehre ist von meinen Söhnen abgekupfert und seine Wunder hatten wir längst vollbracht, als er als falscher Messias erfunden wurde. Die Steuern wirst du ab jetzt mir opfern. Und du redest nur mehr, wenn ich dich was frage. Du wirst mir dienen und mich anbeten! Wenn du das ordentlich gemacht hast, werde ich dich zu meinem Priester weihen.“

Der Bauer grunzte unwillig, stieg mürrisch über einen schmalen, dicht bewachsenen Pfad in einen Graben hinunter und lief so schnell er konnte zu seinem Auto. Doch als er das Fahrzeug starten wollte, verwandelte sich der Zündschlüssel in ein Rotschwänzchen. Das Vögelchen zwitscherte schadenfroh vom Zeigefinger des Gottes, als dieser sich in den Wagen setzte.

Zeus fühlte sich etwas beengt am Beifahrersitz des Fahrzeuges: „Was ist das für ein seltsames Gefährt?“

Erstaunt glotzte ihn der Bauer an: „Das ist ein nagelneuer Mercedes-Benz E-Klasse!“

„Du fährst jetzt in das Städtchen da im Westen und suchst eine Kutsche aus, die meiner würdig ist!“, gebot Zeus schroff.

Er rieb die Füße aneinander und entledigte sich des Lehms zwischen seinen Zehen: „Wie ist dein Name?“

„Ich heiße Johann“, antwortete der Bauer.

Das geschwätzige Rotschwänzchen hatte wieder die Form des Autoschlüssels angenommen und der Landwirt fuhr aus dem Graben durch das Weinbaugebiet Richtung Stadt. Sie durchquerten ein kleines Industriegebiet, bis sie schließlich vor dem Glaspalast eines Autohändlers hielten. Hunderte Gebrauchtwagen füllten den riesigen Parkplatz vor dem Geschäft. Drinnen im Verkaufssalon glänzten die Neuwagen. Vor dem protzigen Eingangsportal hielt der Winzer an und wandte sich grinsend an Zeus: „Wir werden einen Haufen Geld brauchen für deine Kutsche.“

„Das werde ich aus deiner Opferbüchse nehmen. Wo hast du sie versteckt?“, fragte Zeus lächelnd.

Zerknirscht zeigte Johann auf sein Sakko: „Meine Geldbörse steckt in der Innentasche.“

Zeus griff nach der Brieftasche und öffnete sie: „Da sind nur Plastikkarten und das Bild eines hässlichen Weibes!“

„Mein Taschengeld steckt in dem Fach dahinter. Das wird aber höchstens für das Betanken deiner Kutsche reichen.“

„Mein Sohn will das Bargeld abschaffen, weil ich mich mit Computern und virtuellen Währungen weniger gut auskenne. Er will mich entmachten und selbst die Weltherrschaft ergreifen, der dreiste Bengel“, seufzte Zeus und schob die bunte Kundenkarte einer Lebensmittelkette wieder in die Börse.

„Oh, das kenne ich! Ich bin schon entmachtet. Mein Sohn hat die Herrschaft bereits übernommen“, stöhnte Johann.

Zeus zog einen grünen Hunderter aus dem hinteren Fach der Börse: „Wie viele solcher Scheine werden wir brauchen?“

„Mehr als tausendmal so viele. Vielleicht sogar zweitausend Scheine!“, meinte Johann enttäuscht.

Zeus schielte auf den Geldschein, streckte seine Hand aus und murmelte unverständliche, exotisch klingende Worte. Hunderteuroscheine türmten sich auf der Handfläche. Der Bauer hetzte einigen zu Boden flatternden Scheinen hinterher und stopfte sie in seine Hosentaschen.

An einer Theke neben einem gläsernen Schauraum lehnten zwei gelangweilte Verkäufer. Einer der beiden verfiel in törichtes Gelächter, als Johann auf ihn zu ging. Der Zweite hatte die Geldbündel in den Händen des Weinbauern registriert und riss sich zusammen.

Johann wedelte mit den Banknoten Richtung Zeus, der bereits um die Fahrzeuge im Ausstellungsraum schlich: „Ich suche was Gediegenes für den Herren dort.“

Zeus beendete seinen Rundgang und hielt an der seitlichen Glasfront des Schauraums. Verzückt schaute er auf einen neuen Range Rover, der außerhalb des Geschäftes vor einem Bürotrakt parkte: „Die Karossen hier drinnen sind zu minder für mich. Ich will den Wagen da draußen!“

Wieder lachte der unbedarfte Verkäufer. Sein Lachen erstarrte zu Stein, als Zeus seinen Arm hob. Verschreckt wechselten die Blicke des zweiten Angestellten zwischen Johann und seinem versteinerten Kollegen.

„Dieses Auto gehört nicht in unser Programm. Das ist der Wagen unseres Chefs“, stammelte er verlegen.

Johann wies mit seinem Daumen über die Schulter und flüsterte: „Das wird den da hinten nicht interessieren. Wie es so ausschaut, bekommt der immer, was er will.“

Der Chef des Ladens betrat die Verkaufshalle. Erst musterte er die Kunden, dann eilte er hinter die Theke, klopfte mit dem Zeigefinger auf seinen versteinerten Verkäufer und lachte, während er begann, die von Johann auf das Verkaufspult gelegten, sauber gestapelten Geldscheine zu zählen.

„Herrlich, dass ich deinen Kollegen nicht mehr kündigen muss! Wir werden ihn hinten vor der Werkstatt als abschreckendes Beispiel aufstellen!“, raunte er zu seinem Angestellten.

„Der Zauberer da drüben will ihren Rover“, flüsterte der Verkäufer.

Der Chef grinste fröhlich: „Den kann er sofort haben. Ich habe erst eine Leasingrate für die Kiste bezahlt. Kümmere dich sofort um die Formalitäten!“

„Ich komme wohl zu spät hierher. Wer hat dieses Gesindel vor mir mit Wahnsinn geschlagen?“, donnerte Zeus und die gläserne Seitenwand der Halle rieselte aus den Stahlrahmen. Während er zu seiner neuen Kutsche schritt, kritzelte Johann seinen Namen und seine Adresse auf einen Zettel: „Wickelt alles über mich ab. Meinen Benz lasse ich einstweilen hier!“

Zeus und Johann zogen eine Spur der Verwüstung durch das nahe gelegene Städtchen. Erst machte Zeus einen Supermarkt am Stadtrand dem Erdboden gleich, weil er den Schokoriegel nicht fand, der ihm im Tierheim seine Kräfte zurückgegeben hatte. Dann demolierte er auf der anschließenden Suche nach passenden Ledersandalen zwei Schuhgeschäfte und eine Boutique. Zum Glück lotste ihn Johann zum Stand eines Imkers am Markt, wo er sich an verschiedensten Kostproben Wachauer Honigs satt schleckte. Auch hatte er Johanns Flehen nach passender, standesgemäßer Kleidung erhört und gestattete ihm, einen dunkelblauen Anzug zu erstehen. Doch zu Johanns Leidwesen befahl Zeus ihm noch eine Mütze zu erwerben, die klar zum Ausdruck bringen sollte, dass er sein Diener war. Keiner der beiden Hutläden führte eine derartige Kopfbedeckung, doch die ältere Dame im zweiten Geschäft zeigte Erbarmen, durchstöberte ihr Lager und fand schließlich die Dienstkappe ihres verstorbenen Mannes, der Portier im Stahlwerk gewesen war.

Johann schämte sich mit der Kappe, hatte sie unter seiner Anzugjacke versteckt, als er durch Seitengassen zurück zum Parkplatz schlich. Er hatte jede Menge Kunden in der Stadt, die ihn jetzt in seiner neuen Rolle als Diener eines fragwürdigen Gottes nicht sehen durften. Zu seiner anfänglichen Furcht vor dem seltsamen Tyrannen hatte sich aber nun die Neugier gesellt. Über eine gewisse Form der Macht schien sein Gebieter zu verfügen, doch er bezweifelte, dass die ihm bisher dargebotene Magie auch für die Beherrschung der ganzen Welt reichte. Zumindest hatte er ein paar Hunderter am Parkplatz in seine Hosentasche gerettet, ohne dafür von seinem Herrn gescholten worden zu sein. Es könnte auch durchaus von Vorteil sein, Eigentümer des neuen Rovers zu sein, falls sein Gott sich wieder aus dem Staub machte. Dass dieser merkwürdige Mann jedoch Probleme mit seinem Sohn hatte, machte den Kerl etwas sympathischer, menschlicher.

Zeus schnarchte auf der Rückbank des Wagens. Honig klebte an seinem Bart, an seinen Fingern und am hellen Lederbezug der Bank. Vorsichtig setzte Johann sich ans Steuer und versuchte die Stadt möglichst geräuschlos zu verlassen, was angesichts der vierhundert Pferdestärken der Karosse gar nicht so einfach war.

Apollon

Seit Urzeiten konnten die Götter tun und lassen, was sie wollten. Zweifel und Reue kannten sie nicht, da sie ihre Taten immer als richtig und angebracht erachteten. Ob ihr Treiben für die Menschen nun gut oder schlecht war, berührte sie nicht im Geringsten. Sie bereuten keine ihrer Schandtaten, wie scheußlich ihre Aktionen für die Sterblichen auch immer ausgefallen waren. Schließlich war es ihre Bestimmung, genau das zu tun, wofür sie standen, vorausgesetzt, sie wurden ausreichend verehrt und die Opfer an sie fielen standesgemäß aus. Mangelnde Verehrung musste hart bestraft werden. Das war in Stein gemeißelt und die Sterblichen wussten das auch. Die meisten von ihnen jedenfalls. Nur selten ließen sich Sterbliche dazu hinreißen, sich mit Göttern zu vergleichen oder zu messen. Die schmerzlichen Folgen solcher Versuche sind vielfach überliefert. Auch rein zufällige Begegnungen mit ihnen zeitigten in den meisten Fällen fatale Auswirkungen auf unschuldige Menschenwesen, manchmal sogar noch für die Nachkommen und die ganze Sippschaft dieser Unglücklichen.

Apollon war der reichste Gott der Olympier. Seit ihm das Spiel an den Börsen mehr Lust bereitete als das Zupfen der Saiten seiner Kithara, widmete er sich mit Inbrunst allen Sektoren der Weltwirtschaft. Schon nach kurzer Zeit gelang ihm der Aufstieg zum mächtigen Industriemagnaten. Seine Vorliebe galt jedoch den Medien- und Internetkonzernen, die er erbarmungslos an sich riss. Sie produzierten Präsidenten, Unternehmer, Stars und Berühmtheiten aller Art. Bei der Auswahl der Auserkorenen ließ er Sorgfalt walten und seine Pythien unterstützten ihn dabei. Anwärter für höchste Ämter und Kandidaten für die Erlangung von Weltruhm mussten dieser Rolle auch gewachsen sein. Sie durften weder an ihm noch an sich selbst zweifeln. Einfältigkeit, Egoismus, Narzissmus und ein gewisses Maß an Intoleranz und Menschenverachtung waren gute Voraussetzungen dafür.

Manche Fehlgriffe musste er mit Wahnsinn schlagen oder sofort vernichten. Auch galt es „Eintagsfliegen“ gekonnt abzuservieren. Was mit jenen geschah, die sich mit ihm oder den Musen messen wollten, ist ja hinlänglich bekannt. Wie Herbert Willems in seiner „Theatralisierung der Gesellschaft“ bereits erkannte, müssen Präsidenten und Stars „identitätspraktisch“ funktionieren. Willems irrte sich jedoch gewaltig, als er annahm, dass die Star-Nutzer über Erfolge und Misserfolge am Star-Markt entscheiden könnten. Das hatte Apollon mittlerweile fest im Griff. Er stellte nur mehr perfekte „Wichtige“ her. Doch wie die Schönheit sich aus dem Hässlichen erhebt, benötigt auch das Wichtige ein Substrat, aus dem es sprießen kann. Daher musste er parallel zur Herstellung der Wichtigen massenhaft Unwichtige erzeugen, um den Wichtigen den gebührenden Glanz zu verleihen und sie unentbehrlich erscheinen zu lassen.

Den Unwichtigen fiel in dieser Schöpfungsgeschichte die Rolle der Konsumenten, Knechte und Sklaven zu. Glücklicherweise konnte er für die beiden Herstellungsprozesse die Technik der sozialen Medien als einheitliche Basistechnologie verwenden. „Zwitscher“ und Wimmelbuch entwickelten sich zu wahren Wunderwaffen für die Erreichung seiner Ziele. Mit ihnen wurden Präsidenten geschaffen und Wahlen gewonnen, immer zu seinem Vorteil.

Mittlerweile war Apollon auch im Besitz der weltweit größten Consulting Unternehmen. Das ermöglichte es ihm, als nunmehr mit Abstand mächtigstem Dienstleister, Märkte zu lenken und seine Produkte rund um den Globus anzubieten. Seine Priesterinnen saßen in den Vorständen dieser namhaften Unternehmen.

Da Wahnsagungen und Orakel im Laufe der Jahrhunderte immer weniger gefragt waren, ließ er das Geschäft mit Astrologie, Wahrsagerei und Horoskopen einfach links liegen und investierte kräftig in den Nachrichtenmarkt, dessen Schaltstellen er mit seinen Pythien besetzte. Zum Zeitvertreib und Amüsement ließ er sie nebenbei noch Partneragenturen, Lottogesellschaften und Spielcasinos betreiben, die sich als überaus fruchtbare und gewinnträchtige Spielwiese für Prophezeiungen und Hellseherei erwiesen.

Die Nachkommen seiner Enkelinnen Panakeia und Hygieia versetzten ihn in die glückliche Lage, sich nicht mehr selbst um das Imperium seiner Privatkliniken kümmern zu müssen. Nachdem Zeus seinen Sohn Asklepios mit einem Blitz erschlagen hatte und nach Leistung der ihm vom Göttervater auferlegten Fron, die seinen Rachefeldzug gegen die Kyklopen nach sich gezogen hatte, erachtete er es in den folgenden Jahrhunderten ohnehin als zu anstrengend, sich wieder selbst der Heilkunst zu widmen. Nur noch selten verspürte er das Bedürfnis, jemanden zu heilen. Viel mehr Freude bereitete es ihm neuerdings, da und dort Viren freizusetzen und damit Profit zu machen.

Im Moment war er dabei, die Unterhaltungsindustrie gehörig aufzumischen. Die Kabelanschlüsse seiner Zielgruppen und Verehrer waren mittlerweile gut genug, um Spiele, Serien und Filme zu den Endgeräten zu jagen. Obwohl Hollywood seine Dienste verpönte, hatten erstmals einige seiner Produktionen den Oskar erhalten.

Apollons Macht wuchs von Jahr zu Jahr. Hand in Hand mit ihr stieg auch sein Reichtum. Er war auch festen Willens, diese Macht zu nutzen. Seinem Ziel, der Mächtigste unter den Göttern zu werden, lag er näher, denn jemals zuvor. Er war felsenfest davon überzeugt, dass es ihm dieses Mal gelingen würde, seinen Vater zu entmachten. An ein Scheitern seines Unterfangens verschwendete er keinerlei Gedanken. Nie mehr würde Zeus es wagen, ihn zu demütigen, ihn zur Strafe für die Ermordung seiner Lieblingsidioten dazu verdammen, Ställe auszumisten und Kühe zu hüten.

Apollon und Dionysos

Apollon und Dionysos saßen beim Frühstück im Vorgarten eines kleinen Cafés gegenüber des Palais des Congrès de Paris. Apollons Teint überstrahlte sein hellblaues Hemd und das dezente Sakko aus Seide und Kaschmir. Gesittet führte er die Tasse Café nature an seine Lippen und nippte daran. Vom Scheitel bis zur Sohle seiner hellbraunen Lederschuhe war ihm anzusehen, dass er über mehr Geld verfügte, als er ausgeben konnte. Dionysos hingegen erweckte den Eindruck, eben erst aus seinem Schlafsack gekrochen zu sein. Mit Cognac versetzter Milchkaffee tropfte vom verfilzten Bart auf sein zerschlissenes Leinenhemd und an seiner Jean klebten nicht nur die Reste des eben verzehrten Schokoladenbrötchens. Gerissene Lederriemen an seinen Sandalen waren notdürftig mit Paketschnüren zusammengebunden. Wäre er nicht an Apollons Tisch gesessen, hätte der Wirt ihn wahrscheinlich davongejagt.

Dionysos zog einen Joint aus seinem über der Stuhllehne hängenden speckigen Lederbeutel und zündete ihn an. Genussvoll inhalierte er den Cannabisrauch.

„Seit wann kiffst du?“, fragte Apollon erstaunt.

Dionysos klopfte auf seinen ansehnlichen Bauch, über den sich das Leinen spannte und gestand: „Ich muss ein wenig auf meine Linie achten und meine Leber braucht ein paar Tage Ruhe. Willst du auch einmal probieren?“

Apollon streckte ihm abwehrend die Hand entgegen. Einige Gäste des Lokals schüttelten den Kopf, andere wieder nickten Dionysos zustimmend zu.

„Doch wenn ich recht überlege, habe ich eigentlich Durst nach all dem süßen Zeug hier“, fuhr er fort, holte einen kleinen Kantharos aus seinem Beutel und nahm einen Schluck Rotwein aus der Schale.

Er lehnte sich zurück und musterte seinen Halbbruder: „Gut siehst du aus, Brüderchen! Ich weiß zwar nicht, was du von mir willst, aber ich bin gerne nach Paris gekommen. Ich freue mich sogar, dich nach so langer Zeit wieder einmal zu sehen!“

Apollon schlug die Beine übereinander und lächelte mild: „Du hast schon lange nichts mehr von dir hören lassen. Was hast du in den letzten Jahren eigentlich so getrieben?“

„Ich war die ganze Zeit in Südafrika. Aber ich habe meine Arbeit dort so gut wie erledigt. Die afrikanischen Weine werden den Weltmarkt erobern. Schon jetzt fürchten die Chilenen und die Kalifornier sich davor und die Franzosen können da ohnehin nicht mehr mitmischen. Das abgehobene Gehabe dieser arroganten Ignoranten hier geht mir schon seit Jahrzehnten auf die Nerven. Ich werde wohl eine Pause einlegen und wieder das tun, was mir am meisten Spaß macht. Ich freue mich schon darauf, wieder mit meinem Gefolge durch die Lande zu ziehen und zu feiern, wann und wo es mir gerade gefällt. Meine Nymphen, Mänaden und Silenen sind schon ein wenig unrund und voller Tatendrang. Ich kann sie kaum mehr zügeln.“

„Wenn ich dich so anschaue, denke ich auch, dass dir eine Reise übers Land guttäte“, meinte Apollon herablassend.

Dionysos grinste verschlagen: „Dazu werde ich jede Menge Geld brauchen. Das ist auch ein Grund, warum ich deiner Einladung hierher so freudig nachgekommen bin. Du hast doch sicher ein nettes Sümmchen für einen armen Reisenden bereitgestellt?“

„Warum zapfst du deine reichen Weinbauern nicht einfach an? Du weißt doch, wie leicht das geht. Ständig kommst du zu mir gelaufen, wenn deine Geldschatulle leer ist“, antwortete Apollon erzürnt.

„Ich kam nicht angelaufen! Du hast mich gebeten, hierherzukommen. Aus Erfahrung weißt du auch, dass ich immer Geld brauche. Außerdem willst du was von mir und wenn du was willst, wird das immer teuer. Also tu bitte bloß nicht so, als sei mein Ansinnen für dich überraschend!“, rückte Dionysos die Tatsachen zurecht.

Apollon lenkte ein: „Gut. Ich gebe dir zu einem gewissen Grad recht. Natürlich habe ich auch eine Kiste Gold und einen Sack Geld dabei. Du wirst dich aber daran gewöhnen müssen, dass es in Zukunft keine Zahlungen mehr mit klassischer Währung geben wird. Ich stelle schrittweise weltweit um auf meine neue Kryptowährung.“

Dionysos knurrte gequält: „Du solltest die Sterblichen gleich chippen, so wie die es mit Hunden machen. Dann brauchen sie keine Geldbörsen mehr.“

Apollon grinste verstohlen, neigte sich Dionysos zu und flüsterte: „Die Technologie dazu ist fast marktreif. Hephaistos hat die Forschungsarbeiten bereits abgeschlossen. Wir starten in den nächsten Monaten mit den ersten Feldversuchen. Hast du Lust mitzumachen?“

Angeekelt leerte Dionysos seinen Kantharos und strich über seinen Bart: „Bleib mir bloß vom Leib mit deinem Technikkram. Deine Influencer, Youtuber und Bloggerinnen stehen sicher schon Schlange vor den Büros der Hephaistoswerke, um sich die ersten Chips in ihre Schädel nieten zu lassen. Ich liebe schöne Münzen und werde vom Geld nicht ablassen. Mit deiner Internetmeute kannst du treiben, was du willst, mich aber lässt du gefälligst in Frieden.“

Apollon bereute es, Dionysos in eines seiner Vorhaben eingeweiht zu haben und erachtete die kostbare Zeit, die er mit diesem Hinterwäldler hier zubrachte als völlig verschwendet.

„Wieso hast du mich hergebeten?“, hakte Dionysos mürrisch nach.

Apollon war froh, dass Dionysos selbst zur Sache kam: „Hast du Heras Botschaft nicht erhalten?“

„Ich verabscheue es, Nachrichten zu bekommen. Die Mänaden zwitschern den ganzen Tag mit diesen neumodischen Dingern durch die Gegend. Sie wissen schon, was Hera mir mitteilen will, noch bevor sie es abgeschickt hat. Die Alte will uns alle in Wien sehen.“

Apollon zögerte: „Dann weißt du sicher auch schon, warum Herauns alle nach Wien zitiert.“

Dionysos grinste vergnügt: „Wahrscheinlich ist Zeus wieder hinter einem Weibsbild her und sie wünscht, dass wir ihm das Abenteuer vermiesen!“

Apollon rückte näher zu ihm: „Deine Vermutung trifft zwar zu, aber die Sache hat noch eine andere, größere Dimension. Pythia berichtete mir, dass Hera unserem Vater den Blitz entwenden und ihn in ihre Obhut bringen will. Ich bin gespannt, wie sie argumentieren wird, um sich unsere Hilfe für ihr Unterfangen zu sichern.“

Nachdenklich führte Dionysos seinen Kantharos an die Lippen und trank einen Schluck. Diese Nachricht kam für ihn doch etwas überraschend. Er rang mit der Bewertung der Folgen dieser gewagten Aktion und überlegte, welche Auswirkungen das Unternehmen auf seine Zukunft haben könnte. Er ahnte, dass Hera mit ihrem Ansinnen auch seine Freiheiten schmälern wollte. Daher trachtete er jetzt jede Geste, jede Andeutung, die seine instinktive Ablehnung gegenüber ihrem Vorhaben auch nur ansatzweise erkennen ließe, zu vermeiden und wich aus: „Das wird Hera uns ja in Wien unterbreiten.“

Da sich seine seherischen Fähigkeiten auf menschliche Gedanken und Werke beschränkten und ihm der Zugriff auf die Vorstellungen seines Bruders verwehrt blieb, gab sich Apollon mit dieser Antwort zufrieden. Spätestens in Wien aber würde Dionysos Farbe bekennen müssen.