Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

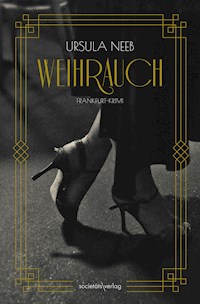

- Herausgeber: Societäts-Verlag

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

Bisher gingen die Zwillinge Fabian und Fabiola von Weyrauch einem dekadenten Müßiggang nach, immer waren sie einander die wichtigsten Menschen. Doch an einem Abend im legendären Schumann-Theater ändert sich ihr Leben schlagartig: Die tiefe Verbundenheit der beiden bekommt Risse, als sich Fabian dem zwielichtigen Fechtkünstler Captain Charles Veston zuwendet – und sich so von Fabiola löst. Fabiola ist der Degenfechter von Anfang an suspekt. Umso mehr, als ihr Bruder bald in Geldnot gerät und sogar das geliebte Gemälde »Weihrauch« von Fernand Khnopff verpfänden muss. Ihrer Intention nachgehend, engagiert sie einen Privatdetektiv, der nicht nur ans Licht bringt, dass der Captain in einem SM-Bordell verkehrt, sondern bereits im Verdacht stand, seine beiden Ehefrauen und seine Tochter vergiftet zu haben. Als Fabiola den Fechtmeister zur Rede stellt, ist Fabian kurz danach tot. Und auch sie schwebt schon bald in Lebensgefahr...

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 338

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Ursula Neeb

Weihrauch

Ein Krimi aus dem Frankfurt der Belle Èpoque.

Frei bearbeitet nach einer wahren Begebenheit.

Alle Rechte vorbehalten • Societäts-Verlag

© 2022 Frankfurter Societäts-Medien GmbH

Satz/E-Book: Julia Desch, Societäts-Verlag

Umschlaggestaltung: Bruno Dorn, Societäts-Verlag

Umschlagabbildung: istockphoto/suteishi

Printausgabe ISBN 978-3-95542-420-6

E-Book ISBN 978-3-95542-421-3

Besuchen Sie uns im Internet:

www.societaets-verlag.de

Für Bettina Querfurth,meine fabelhafte Agentin.

»Man konnte nicht Wesens genug machen von der ›schnöden Gewinnsucht‹, die das einzige Motiv des Mörders gewesen. Die Presse und der Staatsanwalt, sie waren sich darin einig, dass dieses Motiv der Verworfenheit Gipfel bedeute. Und wo ist nun die Grenze, die die beiden scheidet: den ›gesunden Erwerbssinn‹ und die ›schnöde Gewinnsucht‹?«

»Kleine Presse« Frankfurt, Dienstag, 20. Januar 1914

1. Teil Eros

»Das Geheimnis der Liebe ist größerals das Geheimnis des Todes.«

Oscar Wilde

Kapitel 1

Frankfurt am Main, 6. November 1912:

Das Schumanntheater war an diesem regnerischen Novemberabend voll bis unters Dach, oder besser gesagt, bis unter die 28 Meter hohe Kuppel, unter der bei Zirkusvorstellungen Hochseilartisten auftraten. Nahezu der gesamte Bevölkerungsquerschnitt war im Publikum vertreten, einfache Menschen vom Lande genauso wie das Frankfurter Bildungsbürgertum. Das spiegelte sich auch in den Getränken wider, tranken die ›besseren Leute‹ Sekt oder Wein, begnügte sich die Arbeiterklasse mit Bier, nicht selten hatten sie auch selbstgeschmierte Stullen dabei.

4.500 Zuschauer blickten erwartungsvoll auf die halbkreisförmige Bühne, denn es war gleich 20 Uhr und die Vorstellung konnte jeden Moment beginnen. So unterschiedlich die Besucher auch sein mochten, wurden sie doch in jenem magischen Moment wieder alle zu Kindern, die ganz gebannt waren von der filigranen Schönheit des Jugendstil-Palasts, der sie zurück in eine Zeit versetzte, als Märchen noch wahr wurden.

Der schwere purpurrote Samtvorhang öffnete sich wie von Geisterhand und ein Conférencier in Pailletten besticktem Frack und Zylinder trat vor das Publikum. Während er sich nach allen Seiten hin verneigte, erklang höflicher Applaus.

»Guten Abend, mein hochverehrtes Publikum!«, richtete er salbungsvoll das Wort an die Menge.

»Es ist mir eine große Freude, Ihnen einen unvergleichlichen Artisten ankündigen zu dürfen. Er ist eine Berühmtheit weit über Frankfurts Grenzen hinweg. Er ist Weltmeister in der Kunst des Säbelfechtens und das große Gesprächsthema auf jeder Abendgesellschaft. Seine Vorstellungen sind seit Wochen ausverkauft, ganz Frankfurt reißt sich um die Eintrittskarten und alle Frauen zwischen zwanzig und sechzig sind hoffnungslos verliebt in ihn.«

Der Ansager verzog die rotgeschminkten Lippen zu einem koketten Lächeln und legte eine Kunstpause ein, ehe seine sonore, wohltönende Stimme um einige Oktaven lauter durch den weitläufigen Saal hallte:

»Es ist mir eine ganz besondere Ehre, den weltbekannten Degenkünstler Captain Charles Veston gemeinsam mit seiner reizenden Assistentin Mary Janebei uns im Schumanntheater begrüßen zu dürfen!«

Unter tosendem Applaus eilte ein stattlicher Mann in Kapitänsuniform mit der federnden Geschmeidigkeit einer Raubkatze auf die Bühne.

Während er die Beifallsstürme mit heiterer Gelassenheit und charmantem Lächeln entgegennahm, gemahnten seine Haltung und der amüsierte Blick seiner hellen Augen an einen absolutistischen Herrscher, der die Huldigungen seiner Untertanen empfing. Auf der blütenweißen Uniformbrust prangte eine Vielzahl an Medaillen und Auszeichnungen.

Er besaß ein atemberaubendes Charisma und hatte das Publikum nur durch seine schiere Gegenwart, ohne irgendetwas getan oder geäußert zu haben, bereits völlig in den Bann gezogen. Selbst der leichte Silberblick der schmalen Augen wirkte eigentümlich betörend und dem stattlichen, muskulösen Körper, der sich unter der enganliegenden Uniform abzeichnete, haftete etwas Unbändiges, Animalisches an.

Die hübsche Assistentin im hautengen Matrosen-Trikot, das ihre weiblichen Rundungen vorteilhaft betonte, verblasste neben ihm völlig.

Nachdem sich der Conférencier zurückgezogen hatte und die Scheinwerfer Bühne und Artisten in gleißendes Licht tauchten, begann die Vorstellung. Die Assistentin warf zunächst verschiedene Früchte in die Luft, die der Captain mit der funkelnden Klinge seines Degens mit Leichtigkeit im Fallen zerteilte.Jeder Hieb wurde von lauten Pfiffen und Jubelrufen des Publikums begleitet.

Auch Fabian von Weyrauch, der in der prunkvollen Loge oberhalb der Bühne saß und die Hand seiner Schwester hielt, stieß ein begeistertes »Famos!« aus.

Nachdem der Degenfechter noch etliche andere Gegenstände wie einen Bogen Papier, ein hartgekochtes Ei, einen an den Hinterbeinen aufgehängten toten Hammel und den Korken einer Champagnerflasche mit einem Hieb zerteilt hatte, näherte sich die Vorstellung ihrem Höhepunkt.

Untermalt von dramatischem Trommelwirbel ließ sich Mary Jane auf einem Stuhl nieder, lehnte sich nach hinten und platzierte einen Apfel auf ihrem Hals.

Captain Charles Veston, dessen athletischer Körper angespannt war wie eine Bogensehne, holte mit dem Florett zum Schlag aus und zerteilte den Apfel in zwei glatte Hälften, ohne dass der Hals seiner Assistentin den kleinsten Kratzer abbekommen hatte, wie Mary Jane anschließend den Zuschauern demonstrierte.

Nachdem die Vorstellung zu Ende war und sich die Artisten unter den stehenden Ovationen der Zuschauer hinter die Bühne zurückgezogen hatten, verließ auch das junge Geschwisterpaar seine Loge.

Draußen auf dem Gang wandte sich Fabian, der in seiner eleganten, exquisiten Kleidung wie der Inbegriff des Dandys anmutete, an Fabiola, die sich bei ihm untergehakt hatte. Groß und feingliedrig, gemahnte er in seinem vom renommiertesten Herrenausstatter der Londoner Savile Row maßgeschneiderten Gehrock aus graphitgrauer Kaschmirwolle an den legendären Sonnenkönig, was von dem schulterlangen, kastanienbraunen Lockenhaar, das einer Allongeperücke glich, noch verstärkt wurde. Sein blasses, feingeschnittenes Gesicht war von fast überirdischer Schönheit.

»Lass uns doch zu seiner Garderobe gehen, ich möchte gerne ein Autogramm von ihm«, äußerte er aufgeregt.

Die Frau in der vornehmen Abendrobe und dem weißen Perlenhaarnetz auf dem hochgesteckten tizianroten Haar zog erstaunt die Augenbrauen in die Höhe.

»Du bist ja vor Begeisterung ganz aus dem Häuschen, so kenne ich dich gar nicht.«

»Warum auch nicht, der Mann ist ein Ass und sieht außerdem noch blendend aus«, konterte der Dandy.

Sie musterte ihn achselzuckend.

»Dann tu, was du nicht lassen kannst, aber ohne mich. Ich habe nämlich keine Lust, diesem eitlen Pfau auch noch hinterherzurennen. Ich warte unten in der Champagner-Lounge auf dich«, beschied sie ihn kühl, ließ es aber zu, dass er sie zum Abschied auf die Wange küsste, ehe sie sich oberhalb der Treppe trennten.

Nachdem sich die Schlange der Autogrammjäger vor der Garderobentür, bei denen es sich in der Hauptsache um Damen der besseren Gesellschaft handelte, endlich gelichtet hatte, gab der Wächter Fabian die Erlaubnis, einzutreten.

Captain Charles Veston thronte, in einen knöchellangen schwarzen Satinmorgenmantel gehüllt, auf einem Ohrensessel und warf einen kurzen Blick auf die Visitenkarte, die der Aspirant zuvor dem Wächter ausgehändigt hatte.

Denn nur, wer über eine Visitenkarte verfügte, durfte das Allerheiligste betreten. So wurde gewissermaßen schon die Spreu vom Weizen getrennt und der Captain musste seine wertvolle Zeit nicht mit irgendwelchen Hungerleidern vergeuden.

Wovon in diesem Fall, wie ihm der illustre goldgeprägte Name auf dem Kärtchen verriet, keineswegs die Rede sein konnte.

Über sein markantes Gesicht breitete sich ein wohlwollendes Lächeln, als er dem Besucher nicht nur zur Begrüßung die Hand reichte, sondern ihm auch noch einen Stuhl anbot.

Nach dem Austausch von Bonmots übergab er dem Mann mit dem außergewöhnlichen Lockenhaar, der aus Ehrerbietung seinen Zylinder abgenommen hatte, eine signierte Autogrammkarte mit dem Aufdruck:

Ich bin ein deutscher Fechter

Bekannt im deutschen Land,

Nennt man die besten Namen,

Wird auch der meine genannt.

Captain Charles Veston wollte sich schon von Fabian, der sich aufrichtig bei ihm bedankte, mit den Worten verabschieden: »Beehren Sie mich gerne wieder und meine Empfehlung auch an Ihren Herrn Vater«, als sich Fabian räusperte und ihn eindringlich anschaute.

»Kann ich Sie wiedersehen, Herr Kapitän? Privat meine ich, das würde mir sehr viel bedeuten«, sagte er mit leicht bebender Stimme.

»Sehen wir mal«, erwiderte der Degenfechter ausweichend und überlegte kurz. Dann nannte er ihm den Ort, wo er sich später einzufinden habe.

Fabian war selig. Er ahnte nicht, dass er hiermit einen Pakt geschlossen hatte, der sein ganzes Leben verändern sollte.

Fabiola von Weyrauch betrat indes die Champagner-Lounge, die sich im linken Flügel des Erdgeschosses befand und blickte sich selbstbewusst nach einem geeigneten Tisch um.

Sogleich erschien ein livrierter Kellner, der sie zuvorkommend begrüßte und sich bei ihr erkundigte, ob sie reserviert habe. Sie verneinte und bat höflich, aber bestimmt um einen Tisch am Panoramafenster, mit Blick auf die Bahnhofspromenade und den kurz vor der Jahrhundertwende im repräsentativ klassizistischen Stil erbauten Hauptbahnhof. Der Kopfbahnhof war nicht nur der größte Bahnhof Europas, sondern stellte in seiner architektonischen Ästhetik und modernsten Funktionalität ein gigantisches Gesamtkunstwerk dar, gekrönt von einer marmornen Atlas-Statue auf dem halbkreisförmigen Dach und einer Uhr über dem Haupteingang, die von zwei Frauenfiguren flankiert wurde, welche die Nacht und den Tag symbolisierten.

»Sehr wohl, Madame«, erwiderte der Kellner und geleitete sie zu dem einzigen freien Tisch an der Fensterfront, entfernte das Reservierungsschild und rückte ihr erbötig einen Stuhl vor.

Sie bestellte ein Glas Champagner und ließ ihn wissen, dass sie noch jemanden erwarte. Er könne also für zwei Personen eindecken. Nachdem sie etwas länger als eine halbe Stunde gewartet hatte und immer häufiger zur Eingangstür blickte, orderte sie ein zweites Glas Champagner.

Nach weiteren dreißig Minuten verlangte sie schließlich die Rechnung und verließ ungehalten und gleichzeitig auch besorgt das ganz in Purpurfarben und Gold gehaltene Wein- und Champagnerrestaurant im Louis-seize-Stil, mit seinen zierlichen Fauteuils ›à la reine‹ und den ›Louis-seize-Bergère-Polsterstühlen‹ rings um die runden Goldtische. In den großen, goldgerahmten Spiegeln an den Wänden wirkte sie seltsam verloren und fehl am Platz.

Noch nie zuvor hatte sie es erlebt, dass Fabian sie warten ließ.

Da muss etwas passiert sein, dachte sie bange. Vielleicht haben wir uns ja auch verfehlt, oder er hat mich missverstanden und wartet im Holländischen Café oder in der Likörstube auf mich.

Kurzerhand suchte Fabiola die beiden Lokale im rechten Flügel des Erdgeschosses auf, wo sie suchend ihre Blicke über die Tische schweifen ließ, doch sie konnte ihn nirgendwo ausmachen.

Hektisch eilte sie anschließend die breite Marmortreppe zum Eingangsportal des Schumanntheaters hinauf und fand es, wie nicht anders zu erwarten, verschlossen.

Hinter den geschwungenen Glasflügeln im Jugendstil-Dekor war alles dunkel, es ging bereits auf Mitternacht zu und das Theater hatte nur bis zum Ende der letzten Vorstellung geöffnet.

Er wird doch nicht unten im Bierkeller sein, ging es ihr durch den Sinn, da sie den im Keller des Gebäudes untergebrachten »Biertunnel« bei ihrer Suche außen vor gelassen hatte.

Nie und nimmer, beschied sie sich selber. Unter diese feisten, biertrinkenden Proleten würde sich ihr schöngeistiger Bruder niemals mischen – was selbstredend auch auf sie zutraf, daher verzichtete sie auch jetzt darauf, sich in die Niederungen dieses Biertunnels zu begeben.

Als sie auf die Straße hinaustrat, spürte sie einen Kloß im Hals und ein wahrlich ungutes Gefühl machte sich in ihr breit.

Erst in der Mietdroschke, die sie an der Bahnhofspromenade bestiegen hatte, ließ sie ihren Gefühlen freien Lauf. Die Tränen und die Regentropfen auf der Fensterscheibe erschwerten ihr die Sicht, dennoch spähte sie immer wieder hinaus – auf den fast menschenleeren Opernplatz, die breiten Bürgersteige der Bockenheimer Landstraße, wo noch vereinzelt Passanten unterwegs waren, in der Hoffnung, ihn irgendwo zu entdecken.

Fabian war ihr Seelenzwilling, schon so lange sie denken konnte, bestand zwischen ihnen eine tiefe Verbundenheit, die durch nichts und niemanden zu erschüttern war – oder etwa doch? Unvermittelt sah sie Fabians Blicke wieder vor sich, als er nach der Vorstellung vorgeschlagen hatte, den Degenfechter um ein Autogramm zu bitten. Seine Augen hatten vor Begeisterung geglänzt, fast schon fiebrig angemutet, wie es ihr im Nachhinein mit tiefem Befremden bewusst wurde. Er war ja geradezu besessen von diesem Artisten! Sie vermisste plötzlich unsagbar seine Nähe und es schmerzte sie fast körperlich, dass er abwesend war und sie einfach so versetzt hatte. Mit einer Leichtfertigkeit, als würde man mit dem Finger schnippen, während ihr förmlich das Herz blutete. Letztendlich aber wollte und konnte sie es einfach nicht glauben, dass ausgerechnet der Mensch, der schon ein Leben lang immerzu für sie eintrat und unverbrüchlich zu ihr hielt, sie wissenden Auges einfach sitzen gelassen hatte. Niemals, es kann sich nur um ein Missverständnis handeln!

Vielleicht ist er schon längst zu Hause und macht sich um mich ähnliche Sorgen wie ich mir um ihn,versuchte sie sich selbst zu beruhigen.

Währenddessen hatte die Kutsche den Palmengarten erreicht, bog in den Grüneburgweg ein, der an den gleichnamigen Park grenzte, und hielt vor der feudalen Gründerzeitvilla mit der Hausnummer 15 an, die sie gemeinsam bewohnten.

Ihre Hände zitterten vor Erregung, als sie den Kutscher bezahlte, das schmiedeeiserne Tor aufschloss und wenig später die Haustür entriegelte.

Das dunkle Dachgeschoss verriet ihr, dass das Hauspersonal bereits schlafen gegangen war.

Bestürzt musste sie jedoch erkennen, dass auch in den anderen Etagen kein Licht brannte. Weder im Erdgeschoss noch in der Beletage, wo ihr gemeinsames Schlafzimmer und der Salon lagen.

Sie schaltete in der Halle die Deckenbeleuchtung an, hastete ins Erdgeschoss, wo er sein Atelier hatte und rief in wachsender Panik seinen Namen.

Nichts regte sich. Sie stürzte in den Salon und das Schlafzimmer, doch er, ihr Ein und Alles, den sie mehr liebte als jeden anderen Menschen, war wie vom Erdboden verschwunden.

Das beklemmende Gefühl, den geliebten Bruder, ohne den sie nicht leben konnte, unwiederbringlich verloren zu haben, ergriff schlagartig von ihr Besitz. Schon einmal hatte sie etwas Vergleichbares erlebt, als sie vor einigen Jahren in Paris ihren Bruder fast an jemand anderen verloren hätte.

Sie schrie ihren Schmerz gegen die Wände, die über und über mit goldgerahmten Gemälden, prunkvollen Spiegeln und Seidenstoffen bedeckt waren – ein prätentiöser Schutzpanzer gegen die Außenwelt, der mit jedem Schrei Risse bekam.

Kapitel 2

Er ist seit dem Abend im Schumanntheater nicht mehr der Mensch, der er einmal war.«

Fabiola, die auf einer gepolsterten Ottomane lag, tupfte sich die Tränen aus den Augenwinkeln.

»Er hat sich ein Stück weit von Ihnen gelöst, aus Ihrer inzestuösen Bindung befreit, das stellt für Sie eine schwere narzisstische Kränkung dar«, erwiderte der Psychiater Gerhard Rossmann, ein dunkelhaariger Mann mit Vollbart, der hinter dem Kopfende der Couch saß und sich auf einer in schwarzes Leder gebundenen Kladde Notizen machte.

»Als er im Morgengrauen nach Hause kam, stank er so widerwärtig, dass ich ihn verwies und ihn aufforderte, in seinem Atelier zu schlafen«, berichtete Fabiola beklommen. »Und seither schläft er dauerhaft dort. Das ist jetzt schon drei Tage her. Als ich ihn tags darauf aufforderte, doch wieder in unserem Zimmer zu schlafen, wie es uns, seitdem wir in unserer eigenen Villa leben, zur lieb gewordenen Gewohnheit geworden ist, lehnte er kurzerhand ab, ohne mir einen Grund dafür zu nennen. Da ich davon ausging, dass er noch gekränkt war, weil ich ihn nach seiner nächtlichen Exkursion nicht hier haben wollte, versuchte ich auf eine liebevoll scherzhafte Art, die Unstimmigkeiten aus dem Wege zu räumen, doch Fabian ging nicht darauf ein. Desgleichen war er nach wie vor in keinster Weise dazu zu bewegen, irgendetwas über seinen Verbleib zu äußern, außer sich bei mir für den Verdruss zu entschuldigen, den er mir mit seinem Fortbleiben bereitet hatte.«

»Roch Ihr Bruder etwa nach Sex? War es das, was Sie so mit Abscheu erfüllte?«, insistierte der junge Psychiater, der in seinem Arbeitszimmer in der Frankfurter Anstalt für Irre und Epileptische, welche im Volksmund »Irrenschloss«genannt wurde, seit Anfang des Jahres die von Professor Freud entwickelte Psychoanalyse erstmals an ausgesuchten Patienten anwandte.

Im Falle der frischgebackenen Ärztin Fabiola von Weyrauch handelte es sich indessen um eine sogenannte ›Lehranalyse‹, die eine Grundvoraussetzung für die von ihr angestrebte Ausbildung als Psychoanalytikerin war.

An diesem stürmischen Novemberabend war ihre zehnte Sitzung und die Übertragung zwischen der Patientin und dem Therapeuten wurde zunehmend intensiver, da Fabiola während der Psychoanalyse ihre dunkelsten Geheimnisse offenlegte, wie es eine der Grundvoraussetzungen für Freuds neue, bahnbrechende Behandlungsmethode darstellte.

»Er stank wie ein geiler Ziegenbock, es war widerwärtig«, stieß die junge Frau im Zuge der freien Assoziation hervor und sie erschauderte vor Ekel.

»Hat es Sie zornig gemacht, dass Ihr Bruder Sie, als seine reine unbefleckte Göttin, niemals mit seiner Lust besudelt und seine zügellose Triebhaftigkeit woanders gestillt hat?«

»Niemals!«, empörte sich Fabiola. »Unsere tiefe Liebe und Verbundenheit ist rein platonischer Natur und gerade das ist es, was ich daran so liebe. Fabian und ich sind von frühster Kindheit an Seelenzwillinge gewesen, wir sind eine verschworene Gemeinschaft gegen die feindliche Außenwelt und halten zusammen wie Pech und Schwefel. Er war immer mein Komplize und hatte nie Geheimnisse vor mir. Das ist es, was mich seit dieser verhängnisvollen Nacht so verletzt und kränkt und wahnsinnig eifersüchtig macht: Er verhält sich so, als ob er einen anderen Komplizen, oder besser gesagt, eine andere Komplizin gefunden hätte und dieser Akt der Treulosigkeit schmerzt mich unsagbar.«

»Dann suchen Sie sich doch auch einen neuen Komplizen und fangen endlich an, Ihre Lust auszuleben, die bei Ihnen schon viel zu lange ein Schattendasein führt. Befreien Sie das arme Stiefkind aus seinem Kellerverlies und machen es zu Ihrem Lieblingskind, dem Sie jeden Wunsch von den Augen ablesen.«

»Wenn ich wirklich tun würde, was Sie mir empfehlen, wären Sie entsetzt, das kann ich Ihnen versichern«, brach es aus Fabiola mit kehliger Stimme heraus.

»Sie können mir als Ihrem Analytiker alles anvertrauen, wie schockierend es auch sein mag, Frau Doktor von Weyrauch«, erklärte der junge Psychiater entgegenkommend.

Fabiola gab einen tiefen Seufzer von sich, ehe sie hervorstieß:

»Nun gut, wenn Sie mich ausdrücklich dazu auffordern, sollen Sie wissen, dass Sie das Objekt meiner Begierde sind.«

Der Psychiater musste ob dieses Geständnisses unversehens grinsen, was der Patientin auf dem Sofa jedoch verborgen blieb.

»Das ist Teil der Übertragung und kommt in der Psychoanalyse häufiger vor, verehrte Frau Kollegin. Selbstredend ist es mir als Ihrem Psychoanalytiker untersagt, solcherart Gefühle zu erwidern. In diesem Falle müssten wir die Analyse abbrechen, das ist Ihnen ja bekannt.«

Der Tonfall des Nervenarztes war seltsam befangen.

Er fuhr sich fahrig mit der Hand durch das volle, gewellte Haar und notierte in seiner Kladde die Anmerkung:

Eine sexuelle Beziehung zwischen dem Analytiker und seiner Patientin ist ein absolutes Tabu.

»Daran wird deutlich, dass nicht nur Ihr Bruder sich verändert hat, sondern, dass es auch bei Ihnen eine gravierende Veränderung gibt«, äußerte der Psychiater eindringlich. »Sie leben zwar noch gemeinsam in ihrem Elfenbeinturm, aber ihre traute Zweisamkeit hat an Exklusivität verloren, die zuvor so extrem war, dass man schon von Abschottung sprechen musste. Diese geradezu pathologische Fixierung zwischen Brüderlein und Schwesterlein hat eine erhebliche Lockerung erfahren, insofern, dass Ihr Bruder und inzwischen auch Sie angefangen haben, ihre Libido auf Objekte außerhalb ihrer Zweisamkeit zu richten – und das halte ich doch insgesamt für eine sehr positive Entwicklung.«

»Da rief das Schwesterlein, trink nicht, Brüderlein, sonst wirst du ein wildes Tier und zerreißt mich«, zitierte Fabiola gedankenversunken eine Zeile aus dem besagten Märchen der Gebrüder Grimm. »Und nun hat er seinen Durst gestillt und ist nicht mehr der Fabian, der er einmal war. Er ist zwar nach Hause zurückgekehrt, aber nicht zu mir und wirkt oft so sonderbar abwesend – wie jemand, der mit seinen Gedanken ganz woanders ist.«

»Bei seiner neuen Geliebten womöglich«, entgegnete Doktor Rossmann provozierend.

»›Ich stelle die Liebe zu meiner Schwester über alles. Außerdem liebe ich die Malerei und den Symbolismus, meinen verehrten Meister Fernand Khnopff, Franz von Stuck, Charles Baudelaire und Oscar Wilde‹, so lautete Fabians Glaubensbekenntnis, das er bei den von uns so gehassten, aber unvermeidlichen Familientreffen gerne zum Besten gab.« Sie erwähnte jedoch nicht, dass sie in letzter Zeit Fabian gegenüber häufiger von ihrem Analytiker geschwärmt hatte, der atemberaubend gut aussah, was Fabian gekränkt und eifersüchtig gemacht hatte, obgleich sie stets betonte, dass der gutaussehende Psychiater für sie tabu sei, eine unverbrüchliche Regel im Rahmen der Psychoanalyse.

»Sie wollen bei Ihrem Bruder immer an erster Stelle stehen, vor allen anderen. Sobald er eine Geliebte gefunden hat und sich glühend in sie verliebt, sind Sie entthront. Davor fürchten Sie sich ungeheuer und versuchen Ihr geliebtes Brüderlein mit Klauen und Zähnen festzuhalten. Doch das ist vergebliche Liebesmühe, das ist nun mal der natürliche Lauf der Welt. Die eigene Schwester auf ein Podest zu stellen und anzubeten wie eine Säulenheilige, ist hingegen hochgradig neurotisch, das wissen Sie, die Freuds Schriften über den Inzest eingehend studiert hat, doch selber am Besten – und auch Sie, wenn auch nur im Rahmen der Psychoanalyse, strecken doch auch bereits vorsichtig Ihre Fühler aus, gleich einer Honigbiene nach dem süßen Nektar des Lebens, mit dem uns die Libido so verschwenderisch beschenkt.«

Fabiola gab einen tiefen Seufzer von sich. »An Ihnen ist ein Poet verloren gegangen, Doktor Rossmann«, sie kicherte verhalten, »wenn nicht gar ein Don Juan, als solcher kommen Sie in meiner Fantasie und meinen Träumen vor. Ein unglaublich viriler, heißblütiger Südländer, der all seinen Patientinnen die Herzen bricht – und mir am allermeisten«, fügte sie mit leicht bebender Stimme hinzu. Einmal mehr musste sie feststellen, wie hingerissen sie von Doktor Rossmann war. Er sah nicht nur atemberaubend gut aus, sondern war blitzgescheit, ohne auch nur einen Hauch von Arroganz zu verströmen, wie es bei Intellektuellen leider häufiger der Fall war. Außerdem war er humorvoll und hatte das Herz am rechten Fleck – was für ein Mann, verfiel Fabiola wieder unversehens ins Schwärmen über ihren fabelhaften Analytiker.

»Nun, das schmeichelt mir, Verehrteste, wenngleich es noch nicht einmal annähernd der Realität entspricht«, äußerte der Psychiater launig. »Wie Ihnen vermutlich bekannt ist, bin ich mit 30 Jahren immer noch Junggeselle und gewissermaßen mit meinem Beruf verheiratet. Soviel dazu.«

Der Mann mit den einprägsamen Gesichtszügen warf einen Blick auf seine Taschenuhr und ließ Fabiola wissen, die Sitzung sei beendet. Seine klugen grauen Augen streiften sie mit einem charmanten Lächeln.

»Wir sehen uns dann wie immer am Donnerstag um 18:00 Uhr, meine Liebe, und bringen Sie das nächste Mal bitte Ihr Traumtagebuch mit. Ich denke, da haben wir einiges aufzuarbeiten.«

Er reichte Fabiola, die ihn in ihrer kühlen androgynen Schönheit einmal mehr an eine Sphinx erinnerte, zum Abschied die Hand. Der bleiche, alabasterfarbene Teint mit den hohen Wangenknochen und den schräggeschnittenen grünen Augen waren von zeitloser Schönheit und faszinierten ihn.

Wie stets genoss es die junge Frau in dem eleganten Schneiderkostüm, das ihre wohlproportionierte Figur vorteilhaft zur Geltung brachte, die warme Männerhand in der ihren zu spüren. Ein wohliger Schauder breitete sich über ihren ganzen Körper aus.

Als Fabiola anschließend den langen Flur der Station II. der Unheilbaren entlanglief, grüßte sie die Patienten höflich und hatte für jeden ein Lächeln, obgleich der größte Teil der Männer ihren Gruß nicht erwiderte.

»Wie kann man denn nur an solch einem Ort lächeln, Sie müssen wahnsinnig sein«, bemerkte einer der Kranken abfällig, worauf Fabiola humorig entgegnete, »lächle, es ist das zweitbeste, was du mit deinen Lippen tun kannst.«

»Und was ist das beste?«, rief der Grantler hinter ihr her, doch Fabiola blieb die Antwort schuldig und ging weiter.

In der Mitte des Ganges befand sich ein hübscher Vogelbauer aus glänzendem Messing, in dem zitronengelbe Kanarienvögel fröhlich vor sich hin zirpten.

Auch heute fiel Fabiola auf, dass einige der Patienten unablässig auf- und abgingen, andere dagegen standen an die Wand gelehnt herum und starrten ins Leere.

Nur die wenigsten sprachen miteinander, die meisten verharrten in Schweigen und schienen in ihrer eigenen Welt gefangen.

Da kam plötzlich ein kleiner, ausgemergelter Mann, der sich ein weißes Handtuch turbanartig um den Kopf gewunden hatte, mit gehetztem Blick auf Fabiola zu.

»Wussten Sie, dass Jack the Ripper eine Frau war?«, richtete er mit gedämpfter Stimme das Wort an die junge Frau mit dem hochgesteckten roten Haar.

Ehe Fabiola noch darauf reagieren konnte, kam ein hünenhafter Krankenwärter herbeigeeilt, hakte den Patienten resolut unter und zog ihn mit sich.

»Lass das Fritz, man spricht keine fremden Damen an«, ermahnte er den Kranken scherzhaft.

»Aber sie ist doch gar nicht fremd, ich kenne sie. Sie kommt jeden Montag-, Dienstag-, Donnerstag- und Freitagabend pünktlich um sechs Uhr auf die Station. Vor genau drei Wochen war sie das erste Mal hier, das war der zwölfte Oktober, ich habe es mir aufgeschrieben. Sie ist immer sehr schick gekleidet, eine richtig feine Dame, und geht in das Sprechzimmer von Doktor Rossmann, wo sie exakt fünfzig Minuten drinnen bleibt. Dann kommt sie aus dem Zimmer und lächelt immer so verklärt. Wer weiß, was die zwei da so treiben«, hallte die kehlige Stimme des Kranken durch den Flur, sodass Fabiola jedes Wort hören konnte. Sie fühlte sich irgendwie ertappt und musste unwillkürlich schmunzeln.

Sie trat durch die zweiflügelige Stationstür und ging die breite Marmortreppe herunter, bis sie die weitläufige Eingangshalle erreichte, die von einem lebensgroßen Gemälde des ehemaligen Anstaltsleiters und -gründers Heinrich Hoffmann geziert wurde.

Wie stets, wenn sie dort vorbeiging, nickte Fabiola dem von ihr so verehrten und bewunderten Psychiater grüßend zu, den sie im Kindesalter im Hause ihres Großvaters Naphtali Weyrauch persönlich kennengelernt hatte.

Der alte Herr mit dem grauen Vollbart, der auch das von Fabian und Fabiola so geliebte Kinderbuch ›Struwwelpeter‹ geschrieben hatte, war sehr kinderlieb und humorvoll.

Sie erinnerte sich noch genau daran, als in der Familie bei Tisch die Rede davon war, dass der Irrenarzt seinerzeit bei dem Stammhalter der Familie Geld für seine Anstalt gesammelt hatte und da habe sich der alte Geizkragen nicht lumpen lassen und mehr gestiftet als alle anderen, weil er unbedingt seinen Konkurrenten Rothschild übertrumpfen wollte.

»Wenn ich groß bin, will ich auch Irrenarzt werden«, hatte die Fünfjährige damals verlauten lassen, was für allgemeine Heiterkeit gesorgt hatte.

»Und ich Professor«, hatte Fabian gerufen, worauf ihr großer Bruder Leonhard, der immer so frech und gemein zu seinen kleineren Geschwistern war, »Brotfresser, Brotfresser« gefeixt hatte.

Nicht ohne Stolz gewahrte Fabiola den Namen ›Weyrauch‹ auf der kunstvollen Marmortafel im Foyer, wo die Namen der Frankfurter Stifterfamilien eingemeißelt waren, in der ersten Reihe.

Professor Hoffmann, der im Frankfurter Vereins- und Kulturleben engagiert und beliebt war, hatte damals eine erfolgreiche Sammelaktion unter der Frankfurter Bürgerschaft ins Leben gerufen, um eine zeitgemäße Versorgung der Kranken sicherzustellen.

Die neue Einrichtung sollte erstmals auch für die medizinische Versorgung jüdischer Bürgerinnen und Bürger offenstehen, die sich an der Finanzierung des Baus beteiligt hatten.

Der ganzheitliche Ansatz, den Heinrich Hoffmann verfolgte, unterschied sich von der hergebrachten Psychiatrie grundlegend und prägte auch die Planung der weitläufigen Anlage.

Obgleich Fabiola von Freuds bahnbrechenden Theorien über die Geheimnisse der menschlichen Seele überaus fasziniert war, blieb doch Heinrich Hoffmann ihr großes Vorbild.

Sein Leitspruch, »Es muss vor allem so sein, dass der Eintritt des Arztes in eine Abteilung etwas von Sonnenaufgang an sich habe«, hing gerahmt in ihrem Arbeitszimmer über dem Schreibtisch.

Im Jahre 1904, vor rund acht Jahren, als sie ihre Eltern zu der fünfzigjährigen Jubiläumsfeier der Anstalt für Irre und Epileptische im großen Vortragssaal des herrschaftlich anmutenden Gebäudes im neogotischen Stil begleitet hatte, war Fabiola begeistert von der Psychiatrischen Anstalt.

Nichts wünschte sie sich sehnlicher, als in dieser illustren Nervenklinik, wo die namhaftesten Nervenärzte Europas, wie Hoffmanns Nachfolger Emil Sioli, Alois Alzheimer, der Entdecker des Morbus Alzheimer und der junge Freudianer Gerhard Rossmann tätig waren, als Psychiaterin mitwirken zu können.

Da es Frauen in Deutschland zum damaligen Zeitpunkt noch verwehrt war, zu studieren, schrieb Fabiola sich 1907 an der Universität Zürich für ein Medizinstudium ein, das eine Grundvoraussetzung für die Facharztausbildung für Psychiatrie war. Obgleich sie vom Studium begeistert war, war es ein schreckliches Jahr für sie und Fabian, die einander schmerzlich vermissten. Als die Ludwigs-Universität in Gießen im Jahre 1908 erstmals Frauen die Immatrikulation ermöglichte, war Fabiola überglücklich und wechselte an die Universität Gießen, da die hessische Universitätsstadt nur rund 60 Kilometer von Frankfurt entfernt war. Fabiola war damals eine der ersten Studentinnen in den Hörsälen der medizinischen Fakultät.

Ähnlich wie ihr großes Vorbild, die russische Ärztin und Psychoanalytikerin Sabina Naftulowna Spielrein, eine Patientin und Schülerin von Carl Gustav Jung und die erste Frau, die im Jahre 1911 mit einer psychoanalytischen Arbeit promovierte, ließ sich Fabiola von den spöttischen Blicken und törichten Bemerkungen der männlichen Kommilitonen nicht beeindrucken und ging unbeirrt ihren Weg.

Überaus fleißig und hochintelligent, gelang es ihr nicht ohne einen gewissen Triumph gegenüber den angehenden jungen Ärzten, pünktlich nach der Regelstudienzeit von zwölf Semestern, ihr Studium abzuschließen – mit einem Summa cum laude, der höchsten Auszeichnungsstufe für eine Dissertation.

Inzwischen hatte Fabiola ihre Approbation erhalten und durfte sich seit Anfang Oktober dieses Jahres Frau Doktor nennen, sehr zum Stolz ihrer Familie, die im Palmengartengesellschaftshaus ein rauschendes Fest für die frischgebackene Ärztin ausgerichtet hatte.

Obgleich Fabian während ihres Studiums stets gemurrt hatte, dass Fabiola, die in Gießen ein möbliertes Zimmer bewohnte, nur noch an den Wochenenden und der vorlesungsfreien Zeit bei ihm in Frankfurt war, hatte er sich doch nicht lumpen lassen und ihr das wundervolle Gemälde ›Die Entführung der Psyche‹ des französischen Malers William Adolphe Bouguereau zum Abschluss des Studiums geschenkt. Auf der Glückwunschkarte, die Fabiola aufbewahrt hatte, stand geschrieben: »Endlich sind Amor und Psyche wieder vereint – Dein dich liebender Bruder Fabian«.

Schon häufiger hatte sie Fabian vorgeschlagen, doch zu ihr nach Gießen zu ziehen, was jedoch daran gescheitert war, dass er ihr entgegengehalten hatte, sie wäre doch dann den ganzen Tag im Hörsaal und er mutterseelenallein in einer fremden Stadt.

Und jetzt ist er derjenige, der mich alleine lässt, dachte sie erbittert und machte sich gleichzeitig klar, dass sich derartige Empfindungen tatsächlich aus einer narzisstischen Kränkung speisten, wie Doktor Rossmann während der Analyse zutreffend erkannt hatte. Es war Fabiola längst zu einer zweiten Natur geworden, eigene Verhaltensweisen und die anderer einer sorgfältigen Analyse zu unterziehen, so auch das höchst befremdliche Verhalten ihres Bruders.

Fabiola gab dem Pförtner hinter seinem Glasschalter ein Zeichen und er kam nach vorne und entriegelte das Portal.

»Danke schön, Herr Maurer, und noch eine ruhige Spätschicht«, sagte sie zu dem grauhaarigen Herrn, der ihr höflich den Türflügel aufhielt und ihr einen schönen Abend wünschte.

Als sie auf das Affensteiner Feld hinaustrat, auf dem sich das weitläufige Areal des ›Irrenschlosses‹ befand, bauschte ihr eine Windböe den knöchellangen Rock auf.

Obgleich es sehr windig war und die Herbststürme von kalten Regenschauern begleitet wurden, ließ es sich Fabiola auch heute nicht nehmen, über das ausgedehnte Anstaltsgelände zu spazieren.

Im Januar nächsten Jahres würde sie an der Frankfurter Anstalt für Irre und Epileptische als Assistenzärztin ihre Facharztausbildung für Psychiatrie beginnen – das waren noch gute sechs Wochen und Fabiola konnte es kaum abwarten, so sehr fieberte sie ihrer neuen Aufgabe entgegen.

Vorbei an den Gärten und Parzellen zum Anbau von Obst und Gemüse sowie an den nach Geschlecht und Krankheit getrennten Außenbereichen, denn Aufenthalte an der frischen Luft und gesunde Ernährung sollten einen Ausgleich für die erkrankte Psyche schaffen.

Im Sinne der Trennung der Kranken nach ihren Leiden gab es einen abgegrenzten ›Hof für die Tobsüchtigen‹ und einen eigenen ›Garten für die Unruhigen‹, die jedoch in der kalten Jahreszeit eher selten genutzt wurden.

Am Rande des Geländes wartete ihre Kutsche auf sie und auch dieses Mal konnte es sich der vierschrötige Kutscher nicht verkneifen, ihr Vorhaltungen zu machen.

»Dass Sie keine Angst haben, gnädiges Fräulein, als Frau alleine über das stockdunkle Irrenhaus-Gelände zu flanieren, das soll mal einer verstehen! Da könnte doch jederzeit ein entlaufener Irrer hinter einem Baum stehen und sie anspringen ...«, murrte er kopfschüttelnd. »Aber nein, ich darf nicht bis vors Portal fahren, sondern hab hier unten am Rande des Affensteins auf Sie zu warten.«

»Sie haben eine gänzlich falsche Vorstellung von Geisteskranken, Leonhard, das habe ich Ihnen schon mehrfach gesagt. Das sind seelisch kranke Menschen und keine Ungeheuer, wie es den leider noch weit verbreiteten Vorurteilen entspricht. Außerdem sollte jemand wie ich, der eine Tätigkeit in einer Nervenklinik anstrebt, grundsätzlich keine Angst vor Patienten haben, sonst ist er dort fehl am Platz«, erwiderte sie forsch und stieg in die Kutsche ein.

»Dieser Dickschädel muss doch immer das letzte Wort haben«, fluchte der Kutscher zwischen den Zähnen und trieb die Pferde an.

Nach seinem Dafürhalten war seine junge Herrin für eine Dame ohnehin viel zu aufmüpfig.

Aber anstelle der verzogenen Göre mal anständig den Hintern zu versohlen, hat der alte Weyrauch seinen Augapfel nur noch mehr verhätschelt – und das hat er nun davon. Anstatt zu heiraten und Kinder zu kriegen, wie es sich für eine Frau gehört, will sie in der Klapsmühle arbeiten, wo normale Leute einen großen Bogen drum machen, sinnierte der alte Diener, der früher in Fabiolas Elternhaus in Stellung war und die junge Frau schon von klein auf kannte, und lenkte das Gefährt in Richtung Westend.

Kapitel 3

Als Fabiola die Beletage betrat, um im Salon am Kamin nach der zugigen Fahrt in der Kutsche noch einen Tee zu trinken, waren von dort Stimmen zu vernehmen, was sie verwunderte.

Zumal sie und ihr Bruder in ihrem »Dornröschenschloss«, wie sie das im Stil der Neugotik erbaute Gebäude mit seinen zahlreichen Dachgauben, Türmchen und Erkern untereinander zu nennen pflegten, nur selten Gäste empfingen.

Sie öffnete die Tür und blickte sich neugierig in dem rund 100 Quadratmeter großen Raum um, dessen luxuriöses Interieur im Stil von König Ludwig XVI. gehalten war.

Fabian, der mit einem männlichen Besucher am Esstisch saß, auf dem eine Champagnerflasche im Eiskübel, Hummer, Beluga Kaviar und Austern standen, strahlte Fabiola an.

»Schön, dass du da bist, meine Liebe – dann kann ich dir auch endlich meinen neuen Fechtlehrer vorstellen«, äußerte er erfreut und schien in aufgeräumter Stimmung zu sein.

»Darf ich bekannt machen, mein Fechtlehrer Captain Charles Veston – meine Zwillingsschwester, die frischgebackene Ärztin, Doktor Fabiola von Weyrauch«, stellte er die beiden einander vor.

»Sehr erfreut, Madam«, bemerkte der Degenfechter galant und küsste formvollendet ihre Hand. Doch Fabiola, die schon beim Eintreten bemerkt hatte, wie stark es nach Aftershave roch, war immun gegen seinen Charme. Ein Duft, der ihr fremd war und der mitnichten von ihrem Bruder kam. Als ihr bei dem Handkuss das Bukett von Rum und Nelkenpfeffer förmlich in die Nase stach, wusste sie, woher die Duftwolken stammten. Fabians Gast musste sich ja regelrecht mit dem Aftershave übergossen haben, so stark wie er danach duftete. Wenngleich das Rasierwasser alles andere als billig roch, war ihr doch der dominante Geruch unangenehm.

»Ganz meinerseits, mein Herr«, erwiderte Fabiola, die es kaum kaschieren konnte, dass sie beim Anblick des Fechtlehrers förmlich aus allen Wolken fiel, mit leicht brüchiger Stimme.

Als sie Fabians Einladung folgend am Tisch Platz nahm, war sie fassungslos und der aalglatte Mann mit dem kalten, stechenden Blick, der sich an den Speisen gütlich tat und genussvoll eine Auster schlürfte, war ihr auf Anhieb unsympathisch.

Nun, da hat er ja für seinen neuen Fechtlehrer nur das Feinste aufgetischt, dachte sie gereizt, als Fabian nach dem Dienstmädchen läutete, um seiner Schwester ein Glas und ein Gedeck zu bringen.

Wenig später stießen sie miteinander an und Veston kam auf das große Gemälde in dem prunkvollen Rahmen zu sprechen, das oberhalb der mit Goldbrokat bezogenen Louis-seize Chaiselongue an der Wand hing und von zwei kostbaren Duftlampen flankiert wurde.

»Es trägt den wunderbaren Titel ›Weihrauch‹ und ist ein Meisterwerk des von mir so verehrten belgischen Malers Fernand Khnopff. Das Bild stellt Marguerite, die Schwester des Malers dar, die Khnopff geradezu anbetet und die sein liebstes Modell ist«, erläuterte Fabian stolz. »Meine Schwester hat es mir zum Geburtstag geschenkt, es hat ein Vermögen gekostet, aber ich liebe es über alles.«

»›Weihrauch‹ lautet der Titel, na, dann passt es doch perfekt hierher«, entgegnete der Degenfechter markig.

»Ich pflege in den Duftlampen immer Weihrauch aus Saudi-Arabien zu entzünden, das ist der beste Weihrauch, den es gibt, wenn Sie möchten, kann ich Sie ein wenig beweihräuchern«, erbot sich Fabian und streifte seinen Fechtlehrer mit einem Blick, der Fabiola regelrecht durch Mark und Bein ging.

Es war die grenzenlose Ergebenheit, die daraus sprach, die sie so befremdete.

»Nur zu, das kann ja nichts schaden«, forderte Veston ihn auf und machte Fabiola, als der Dame des Hauses, Komplimente zu der überaus geschmackvollen Ausstattung des Salons, während Fabian sich vom Tisch entfernte, um die Duftlampen anzuzünden.

»Wie lange wohnen Sie denn schon in dieser herrlichen Villa?«, erkundigte er sich bei Fabiola, die bei aller Leutseligkeit und betonter Beiläufigkeit in seinem Tonfall auch eine gewisse Verschlagenheit in den kalten Haifischaugen zu erkennen glaubte.

»Seit zwei Jahren etwa«, erwiderte sie leicht unterkühlt und nahm einen Schluck Champagner, ehe sie sich mit dem zierlichen Löffel aus Horn mit einem Silbergriff im Jugendstildekor etwas Kaviar auf den Teller füllte, den sie mithilfe des dazu passenden Kaviarbestecks auf dem mit Butter bestrichenen Toast verteilte.

»Ich bin übrigens seit Jahren Stammkunde in dem exklusiven Geschäft Ihres Familienunternehmens unweit des Opernplatzes«, wandte sich Veston an Fabian, der wieder zum Tisch zurückgekehrt war.

»Vielen Dank, Captain, das freut mich sehr«, erwiderte Fabian etwas betreten. »Aber im Grunde genommen sind die Weyrauchs nichts anderes als Emporkömmlinge«, bemerkte er abschätzig. »Meine Vorfahren zogen noch mit dem Tornister über die Lande, der angefüllt war mit Spitzen, Samtbändern und Knöpfen. Angeblich trugen sie 190 Pfund auf ihren Rücken.«

»Und das ist daraus geworden«, warf seine Schwester ein und wies auf ihre kunstvollen Ohrgehänge aus Schildpatt. »Das Kurzwarengeschäft der Gebrüder Weyrauch & Söhnewurde 1892 aufgegeben, die Firmaspezialisierte sich auf Luxusartikel und erlebte einen enormen wirtschaftlichen Aufschwung. Dem Geschäft in Frankfurt folgten weitere in Berlin, Wien, London und Paris und unser Familienunternehmen ging als Aktiengesellschaft an die Börse. 1902 konvertierte mein Vater zum Protestantismus und wurde noch im gleichen Jahr von Kaiser Wilhelm in den Adelsstand erhoben.«

Fabian nahm einen Schluck Champagner.

»Das hätte ja alles so schön sein können, wenn es in unserer vortrefflichen Familie nicht, ich zitiere meinen Vater, ›diese eigensinnigen Zwillinge‹ gegeben hätte – die immer aus der Reihe tanzen mussten.«

Der Degenfechter hatte ihm interessiert zugehört.

»Aber Sie sind keine eineiigen Zwillinge«, konstatierte er lächelnd an Fabiola gewandt. »Fabian hat kastanienbraune Haare, während Ihre tizianrot sind. Auch die Farbe Ihrer Augen ist unterschiedlich.«

Fabiola nickte. »Wir sind auch vom Wesen her verschieden. Fabian interessiert sich für die Kunst und ich für die Wissenschaft.«

»Es hat in unserer Familie Tradition, dass die Söhne im Alter von vierzehn Jahren ins Geschäft eintreten müssen und von der Pike auf eine Lehre absolvieren, um später das Unternehmen zu leiten«, fuhr Fabian fort. »Und mir, als dem jüngsten Sohn der Familie, mangelte es von Anfang an am unternehmerischen Geist. Im Gegensatz zu meinen älteren Brüdern Samuel und Leonhard, die ganz in den Fußstapfen unseres Vaters wandelten, tat ich mir von Anfang an im Geschäft schwer und konnte dem Kaufmännischen nie etwas abgewinnen. Ich ließ meinen Vater bei jeder Gelegenheit wissen, dass ich nun mal kein Kaufmann, sondern ein Künstler sei, der sich ganz seiner eigentlichen Neigung, der Malerei, widmen möchte, doch diese Krämerseele wollte davon einfach nichts wissen«, äußerte Fabian und verdrehte die Augen.

»Fabiola ging es auch nicht viel besser«, fügte er hinzu. »Sie hatte andere Pläne, als das langweilige Leben einer höheren Tochter zu führen, die in der Öffentlichkeit stets eine gute Figur machen soll, um einen reichen Mann zu heiraten, damit das Familienvermögen vermehrt wird.«

»Schon vor meinem Medizinstudium betätigte ich mich als Privatgelehrte«, erläuterte Fabiola knapp.

Der Captain erkundigte sich bei ihr, ob sie ein Spezialgebiet habe.

»Ich habe mich schon früh für die Schriften des Wiener Psychiaters Sigmund Freud begeistert und stehe mit dem Erforscher des Unbewussten in reger Korrespondenz«, gab sie zur Antwort, was bei dem Fechtlehrer indessen nur auf mäßiges Interesse zu stoßen schien.

»Freud – noch nie gehört«, bemerkte er borniert und forderte Fabian auf, weiter zu erzählen.

»Nun – da ich nach wie vor nicht die geringste Lust verspürte, für das Familienunternehmen tätig zu sein«, ergriff Fabian wieder das Wort, »und meine Schwester die ewige Litanei nicht mehr ertragen konnte, dass sie noch immer nicht verheiratet war, mit der ihr unser Vater tagein, tagaus in den Ohren lag, fassten wir vor zwei Jahren in den Semesterferien meiner Schwester kurzerhand den Entschluss, gemeinsam nach Paris durchzubrennen. Wir mieteten uns eine Wohnung am Place Pigalle und verkehrten überwiegend in Künstlerkreisen«, erläuterte er sarkastisch. »Die meisten dieser Künstler waren unbekannt und erfolgslos und lebten in bitterer Armut. Es zog uns in die Künstlercafés am Montmartre und auf die Boulevards von Saint-Germain-des-Prés, wo wir Vincent de Galle, einen verkannten Künstler und Hungerleider kennenlernten, der mich unter seine Fittiche nahm – um mich nach Strich und Faden auszunutzen.«

»Und das haben Sie sich bieten lassen?« Der Captain runzelte indigniert die Stirn.