7,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: FISCHER E-Books

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

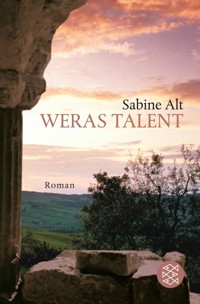

Wera Pratzinger, Professorin für Kunstgeschichte in Wien, ist beunruhigt: Einer ihrer Studenten wurde wird vermisst. Wenig später wird ein zweiter Student tot aufgefunden - in einem verlassenen Kloster in Norditalien. Die verfallene Anlage soll verkauft werden, doch dort ist angeblich ein wertvolles, tausend Jahre altes Elfenbeintäfelchen versteckt. Warum nur liegt das jetzt auf Weras Nachttisch? Und gibt es eine Verbindung zum Schicksal der beiden jungen Männer?

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 279

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

Sabine Alt

Weras Talent

Roman

Über dieses Buch

Wera Pratzinger, Professorin für Kunstgeschichte in Wien, ist beunruhigt: Einer ihrer Studenten wurde wird vermisst. Wenig später wird ein zweiter Student tot aufgefunden - in einem verlassenen Kloster in Norditalien. Die verfallene Anlage soll verkauft werden, doch dort ist angeblich ein wertvolles, tausend Jahre altes Elfenbeintäfelchen versteckt. Warum nur liegt das jetzt auf Weras Nachttisch? Und gibt es eine Verbindung zum Schicksal der beiden jungen Männer?

Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de

Impressum

Erschienen bei FISCHER E-Books

© 2017 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main

Covergestaltung: Hauptmann & Kompanie Werbeagentur, Zürich

Coverabbildung: Luca Trovato (Säule), Joe Cornish (Landschaft) / Getty Images

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

ISBN 978-3-10-490743-7

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.

Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.

Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.

Inhalt

Die Sonne wärmt nicht, [...]

Prolog

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

Die Sonne wärmt nicht, stimmlos ist das Meer.

Die Gräber, schneeverpackt, schnürt niemand auf.

Ingeborg Bachmann, Lieder auf der Flucht, XIII

Prolog

Grobknochig wie ein aufgebahrtes Skelett liegen die Höhenzüge des Karsts zwischen der fetten friulanischen Ebene und den beginnenden Weiten des Balkan. Kommt man aus der venetischen Lagunenlandschaft, steigt die Adriaküste hinter den Sandstränden bei Grado plötzlich an. Zwischen Meer und Karst passen bald nicht mehr als eine Straße und eine Bahnlinie. Allzu schroff erheben sich die Felsen über der Brandung, bilden natürliche Balkone und phantastische Aussichtsplattformen. Diese Steilküste ist im letzten Jahrhundert ein bevorzugter Bauplatz für die Adelssitze der Potentaten des Habsburgerreiches gewesen. Architekturinteressierte aus aller Welt besuchen bis heute die eklektischen Bauten, allen voran Miramare, das Schloss des unglücklichen Kaiserbruders Maximilian.

Von den Sakralbauten jener Epoche haben sich nur wenige erhalten. Die katholische Kirche und die ihr zugehörigen Orden pflegten ihre Reichtümer anderswo zu investieren. So ist beispielsweise das Augustiner-Kloster Zum Heiligen Kreuz, das auf einer plateauartigen Felsnase hoch über dem Adriatischen Meer sitzt, kaum noch als Sehenswürdigkeit zu bezeichnen. Seit über 30 Jahren sind die Wohn- und Wirtschaftsgebäude verlassen, findet kein Gottesdienst, finden keine Andachten in der Kirche mit dem befremdlich wirkenden romanischen Portal mehr statt. Seit über 30 Jahren verrichten die heftigen Herbst- und Frühjahrsstürme, verrichtet die berüchtigte Bora ihr vernichtendes Werk an den Wänden, vor allem aber an den Dächern der Klostergebäude, beschleift wie ein wütender Gegner Mauern und Balken.

Der Verfall der Anlage begann wenige Tage, nachdem die letzten vier Klosterbrüder nach dem Tod ihres Abtes das Gebäude verlassen und bei einer anderen Kongregation Aufnahme gefunden hatten. Damals tobte ein besonders heftiger Sturm über die adriatische Küste. In allen Ansiedlungen zwischen Triest und Grado wurden die Fenster verrammelt und die Gebäude gesichert. Zwei Tage und Nächte lang wagte sich niemand ohne triftigen Grund auf die Straße, obwohl in den Städten längst die Halteseile entlang der größeren Wege und Plätze gespannt worden waren, an denen man sich an Sturmtagen gewohnheitsmäßig vorwärts zu hangeln pflegte.

Das verlassene Kloster am Karst musste zum ersten Mal seit seiner Gründung ungeschützt den tobenden Winden widerstehen. Es war ein ungleicher Kampf. Zum Teil einzeln, manchmal in ganzen Reihen, wurden die Ziegel der längst baufälligen Wirtschaftsgebäude zu Boden gerissen, wo sie aufschlugen und scheppernd zu Bruch gingen, sodass jeder nächste Windstoß das Werk seines Vorgängers fortführen konnte. Da auch nach Abflauen der Winde niemand die klaffenden Löcher reparierte, die freigelegten Balken sicherte, fiel es der Bora, diesem reißenden Sturmwind, Jahr für Jahr leichter, die über Jahrhunderte gepflegte und ausgebaute Klosteranlage zu zerstören.

Längst ist das Gelände mit den verfallenen Gebäuden die Wohnstätte zahlreicher Nager und anderer Kleintiere, ein ertragreicher Nahrungshort also für die Raubvögel, die mit ihren hungrigen Schreien das Meer und die angrenzende Steilküste beherrschen. Die bröckelnden Mauern des Wohntraktes sind mit dem Kot der Vögel ebenso wie mit den Knochenresten ihrer Beutetiere überzogen. Wie bizarr gesprenkelte Waben umgeben die früheren Zellen der Fratres einen aus rohen Steinen errichteten, seit langer Zeit deckenlosen Duschraum, aus dessen Ziegelboden ein verkrüppelter Feigenbaum neben einigen Macchiasträuchern wächst.

Das Refektorium, der ehemalige Speisesaal der Mönche, grenzt östlich an den Schlaftrakt. Hier ist der hölzerne Dachstuhl komplett eingestürzt und hat das ungewöhnlich farbenfrohe Bodenmosaik unter sich begraben. Von den inneren Wänden lappen grauweiße Putzfladen und legen das Mauerwerk aus gebrannten Ziegeln frei.

Nur die Kirche und der ihr angegliederte Kreuzgang, die das Ensemble nach Westen abschließen, sind besser erhalten. Vor allem dem Kreuzgang hat die Bora weniger zusetzen können. Seine quadratische Grundform, die gedrungene, zweigeschossige Bauweise, das doppelt gedeckte, außergewöhnlich flache Ziegeldach und der nicht sehr hoch aufragende ebenfalls quadratische Turm strahlen immer noch eine gewisse Eleganz aus.

Gerade zieht ein Falke einen weiten Kreis über den Innenhof, sein Schatten gleitet von Wand zu Wand und streift eine menschliche Gestalt auf der sonnigen Seite des Hofes. Aufmerksam geworden hebt sie den Kopf. Der Falke bleibt ohne einen einzigen Flügelschlag in der Luft stehen, sekundenlang begegnen sich die Blicke von Mensch und Raubvogel in einem stummen Duell, dann begreift der Falke, dass das Lebewesen auf dem Klostergelände wohl kaum zu der Kategorie seiner Beutetiere gehören kann, und dreht ab.

Der Mensch im Klosterhof schaut dem Vogel lange hinterher, als wolle er ihn neuerlich herausfordern. Erst als sich die Silhouette des Vogelleibs im Dunst über dem Meer verloren hat, senkt der Mensch seinen Blick. Bedächtig wischt er sich die Hände an der weiten Baumwollhose ab und beugt sich über den Spaten, der neben ihm im Boden steckt. Der Fuß in dem Turnschuh tritt auf die Kante des Blattes und dirigiert einen Stich zwischen krautigen Lavendel und üppig wuchernden Rosmarin.

Im Umkreis einer verfallenen Zisterne haben sich die Strukturen eines klösterlichen Kräutergartens erhalten. Streng symmetrisch angelegt, fassen dorrende Buchsbaumgerippe die ehemaligen Beete ein, deren Bewuchs zum Teil auch ohne Pflege überleben konnte. Das Grün der verwilderten Sträucher wirkt im Licht der Morgensonne blau. Pelzige Salbeiblätter beschatten einen wilden Thymian, der winzige Blüten zeigt. Das Skelett einer abgestorbenen Rose dient als Kletterhilfe für ein anspruchsloses Malvengewächs.

Nach jedem Stich wirft die grabende Gestalt den Bodenaushub weit nach hinten. Die trockene Erde ist durchsetzt mit Wurzeln und Steinen, sie bröselt auf das Pflaster des inneren Rundwegs, dessen Ziegel brüchig und von der intensiven Strahlung der norditalienischen Sonne hellgelb gebleicht sind. Würmer und Asseln, die die jähen Stürze überlebt haben, kriechen zwischen den Brocken hervor und irren über das Ziegelpflaster. Ein weiterer Stich fördert Scherben zutage. Rötlich getöntes Glas mit plumpen Pressnarben. Nichts, was auf die Glasbläsertradition der Gegend hinweisen könnte, auf Grado und Murano, die beiden nicht weit entfernten Lagunenstädte. Vielmehr handelt es sich bei den Scherben um Böden und Seitenteile von einfachen Bechergläsern.

Haben daraus die letzten Augustinermönche ihr Wasser und ihren Wein getrunken? Aber warum liegen die Scherben im Klosterhof?

Die Gestalt in den Turnschuhen grübelt über diese müßigen Fragen nach, während sie wie mechanisch weitergräbt. In der Achsel ihres weiten Baumwollhemdes bilden sich erste Schweißflecken. Von Stich zu Stich wird die Erde lehmhaltiger und damit schwerer. Nur durch mehrmaliges Stoßen und Treten lässt sich der Spaten noch im Boden versenken.

Es ist Ostersonntag, zehn Uhr am Morgen, und die Grube erst einen knappen Meter lang und zu flach, um einen Toten aufzunehmen. Der Spaten erreicht die äußere Grenze des Kräutergartens, entwurzelt zwei Thymianbüsche und einen Currystrauch. Behutsam werden die Pflanzen neben die zerfallene Zisterne in der Mitte des Kreuzganges platziert. Der Tote, ein schmaler junger Mann mit auffallend blonden Haaren und einem hart geschnittenen Kinn, liegt im Schatten auf der Ostseite des Ziegelwegs. Er trägt eine helle Cordhose und ein blau-grün kariertes Hemd, dessen Knöpfe bis zum Hals geschlossen sind. Der Riss über der linken Brustseite hat den Stoff ausfransen lassen. Die Fasern sind in einem Schwall von Blut erstarrt, das jetzt krustig schwarz eine klaffende Wunde einrahmt. Die Füße des Toten stecken in auffallend gut geputzten schwarzen Schnürschuhen. Es ist noch nichts Unappetitliches an seinem Gesicht. Nur hat niemand seine Augen geschlossen, sodass ihr im Erstaunen über einen allzu plötzlichen Tod erstarrter Blick gezwungen ist, jetzt auch die Bemühungen um seine letzte Heimstatt zu verfolgen.

Zur Mittagszeit streift der Falke auf seinem Flug den Hafen von Triest und gleich darauf den gewaltigen Aufmarsch- und Paradeplatz hinter dem Hafen, ein Areal von der Größe des Markusplatzes in Venedig, den an drei Seiten Prachtbauten aus der Ära Maria Theresias umgeben. An der vierten Front, der Hafenmole, ragen Anleger weit ins Meer. Sie ruhen wie Betonfinger auf dem Wasserspiegel, flankiert von Möwen, die gleichmütig auf müden Wellen wippen und keinen Blick für den Raubvogel haben, der hoch über ihnen durch den Frühjahrshimmel segelt.

Über die Mole schlendern müßige Triestiner Familien, die Herren korrekt gekleidet bis zum Einstecktuch, die Damen auf hohen Schuhen und in engen Röcken, die Kinder mit weißen Strümpfen und blauen Jacken. Es ist zwölf Uhr am Mittag, Zeit für den Osterspaziergang. Die Flanierenden drehen eine Runde um den Platz und verweilen eine angemessene Zeitspanne in der Nähe der Blaskapelle, die sich neben dem Standbild im vorderen Drittel postiert hat und Märsche intoniert. Nach der dem Musikgenuss gewidmeten Pause folgt in ritualisierter Gewohnheit der Gang über einen der Betonanleger bis hinaus zur Meereskante.

Die Gestalt in den erdverkrusteten Lederturnschuhen und dem schweißfleckigen Hemd schlendert auch über die Mole. Sie lenkt alle Blicke auf sich. Niemand kennt sie, sie fügt sich nicht ein in das Bild dieses Ostersonntags, den man wie jedes Jahr mit dem Gottesdienst, dem Spaziergang und einem sich anschließenden heimischen Festmahl begehen möchte. Die Gestalt stört. Sie riecht schlecht. Die Triestiner machen einen Bogen um sie.

Der Mensch, der sich in das fremde Ritual gedrängt hat, ignoriert den Feiertag, die Blaskapelle und die gesetzte Gangart der anderen. Zielstrebig steuert er die Spitze eines der Anleger an. An der Kante zum Meer stehen zwei weiß lackierte Bänke. Die Gestalt, schlecht gekleidet und behaftet mit dem Geruch nach wenig feiertäglicher körperlicher Arbeit, setzt sich vor den Bänken auf den Betonboden. Sie schert sich nicht um die missbilligenden Blicke der Spaziergänger, lässt die Beine übers Wasser baumeln, gräbt mit der Hand in der tiefen Tasche ihrer Cargohose und fördert einen Schraubenzieher zu Tage. Das Werkzeug ist alt, der hölzerne Griff speckig und voller Scharten. An dem metallenen Vorderteil zieht sich Flugrost bis hinauf zu der Spitze, die auffallend blank und wie von häufigem Gebrauch verbogen und abgeschliffen ist.

Langsam schiebt die Gestalt den Schraubendreher über die Mole bis an die Kante zum Meer. Niemand beobachtet ihr Tun, die Triestiner hören auf die Mittagsglocken, das Ostergeläut, das jetzt einsetzt und aus allen Kirchen der Stadt gleichzeitig erklingt, die Seelen entzückt und die Augen zum Horizont, zum Himmel oder zu dem am nächsten stehenden Menschen wandern lässt. Nicht aber zu einem alten, abgenutzten Schraubenzieher, der halb verborgen unter der losen Manschette eines schmutzigen, ehemals weißen Hemdes über den Beton geschoben wird, nach kurzem Kippeln über die Kante rutscht und mit einem leisen Klatschen im Hafenbecken versinkt.

Kaum kräuselt sich das Wasser, als es sich über dem Schraubenzieher schließt. Die beiden winzigen Wellen, die sich gebildet haben, verebben nach wenigen Metern. Immer noch läuten die Glocken.

Jetzt hebt auch die Gestalt wie von Andacht überwältigt lauschend den Kopf, lässt sich rücklings auf die Mole fallen und starrt mit leeren Augen in den Himmel über Triest, nicht ahnend, dass der Vogel dort oben, der durch die glockentonerfüllte Luft schwebt und dessen Schatten sie für einen Sekundenbruchteil streift, derselbe ist, der auch den Kreuzgang umkreist hat, während sie die Leiche eines blonden jungen Mannes in ein eigenwilliges Grab gelegt hat.

I

Das Wasser kocht. Wera hört unter der Dusche den schrillen Ton der Kesselpfeife, nass und tropfend läuft sie in die Küche und zieht den Kessel vom Herd. Weißer Dampf lässt die Glastüren der Küchenschränke beschlagen. Wera füllt Kaffeepulver in das Metallnetz ihrer gläsernen Kanne und gießt das kochende Wasser darüber. Während das Pulver aufquillt, trocknet Wera sich ab und deckt den Tisch. Orangensaft, Orangenmarmelade, Butter, Toast. Der Toaster klemmt, Wera verflucht ihn, das tut sie jeden Morgen und kauft trotzdem keinen neuen. Dann gießt sie die Venusfliegenfalle auf der Fensterbank. Die feinen Zähnchen an den Blatträndern schimmern sanft. Wera hat die Pflanze noch vor ihrer Ehe von einem Liebhaber geschenkt bekommen. Seinen zynischen Kommentar vergaß Wera sofort und den Mann wenig später. Aber die Pflanze gefiel ihr, sie bekam den Ehrenplatz am Frühstückstisch.

Der Kaffee braucht noch einen Moment, Wera greift nach ihrem Kimono. Zum Briefkasten sind es nur zehn Schritte und zwei Treppenstufen. Wera wohnt im Hochparterre eines Altbaus, früher hat sie manchmal nackt die Post aus dem Stiegenhaus geholt, aber die Hausverwaltung hat die Eingangstür verglasen lassen, und die Passanten können jetzt von der Straße bis zu Weras Wohnungstür sehen. Das Risiko, dass einer dabei ist, der sie kennt, ist ihr zu hoch.

Wera legt die Briefe in den Brotkorb zu den Toasts und greift nach der Morgenzeitung. Irgendwo muss die Ankündigung der Ringvorlesung über Wiener Baudenkmäler sein, denn Wera hat vor zwei Wochen das Semesterprogramm an alle Redaktionen schicken lassen. Auf der Wissenschaftsseite wird sie fündig, die Titel aller Vorträge sind einzeln aufgeführt, natürlich ist ihr Name wieder falsch geschrieben: Prof. Dr. Vera Pratzinger: Die Hofburg als Zeichen kaiserlicher Macht.

Wera legt die Zeitung zur Seite und schaut nach dem Kaffee. Er hat jetzt die richtige Farbe. Sie greift mit beiden Händen nach den Querholmen oben an der Kanne und drückt sie nach unten. Die Flüssigkeit leistet Widerstand, es kostet Kraft, das Sieb bis auf den Boden des Glaszylinders zu schieben. Dann trinkt Wera die erste Tasse Kaffee, belädt ihren Toast mit Orangenmarmelade und sieht kauend die Post durch.

Zwei Briefe sind von Kollegen aus Übersee. Dass die sich nicht abgewöhnen können, an ihre Privatadresse zu schreiben. Die Stiftung zur Erhaltung österreichischer Baudenkmäler möchte sie ins Kuratorium aufnehmen, das ist interessant. Der Antiquar Holitscher schickt seinen neuen Katalog und der Verlag einen Scheck über die Tantiemen ihres letzten Buches. Der nächste Brief enthält eine Mahnung. Höflich, aber mit nicht zu überlesender Ungeduld erinnert der Prior der Augustiner-Chorherren an ein vor geraumer Zeit bei Wera bestelltes Gutachten.

Das ehemalige Kloster auf dem Karst solle in naher Zukunft veräußert werden, es gäbe zwei ernsthafte Interessenten, darum müsse man schnellstens Klarheit über den Wert der Kirchenausstattung gewinnen.

Wera hat schon vor Monaten den Auftrag übernommen, die in der Kirche enthaltenen Kunstschätze zu sichten. Die Mahnung schreckt sie wenig, denn das Gutachten ist fertig, allerdings bisher nur in ihrem Kopf, es muss noch geschrieben werden. Aber der Orden ist vermögend und wird sie angemessen entlohnen, auch wenn er dieses eine Kloster aus Rentabilitätsgründen aufgeben will.

Ein letzter Brief liegt noch im Brotkorb, Wera gießt Orangensaft in ihr Glas. Links oben auf dem Umschlag steht der Absender. Carl-Josef Maurer. Der Name sagt Wera nichts, unschlüssig dreht sie den Brief zwischen den Fingern. Das Kuvert ist schmal und lang, aus feinem hellgrauem Papier. Studenten benutzen andere Briefumschläge, außerdem schreiben sie an Weras Universitätsadresse. Wera reißt das Kuvert auf.

Sehr geehrte Frau Professor Pratzinger, also doch ein Student, denkt Wera. Ich stehe vor der Anfertigung meiner Examensarbeit und würde mich freuen, wenn Sie die Zeit und die Mühe aufbringen wollten, diese Arbeit zu betreuen. Da ich über die Architektur der k.u.k.-Monarchie an der östlichen Adria schreiben will, hoffe ich, auf Ihr Interesse zu stoßen. In Ihrer Vorlesung über die Prachtbauten des letzten österreichischen Kaisers habe ich wichtige Anstöße erfahren …

Wera unterbricht ihre Lektüre, weil sie über den stilistischen Schnitzer lachen muss. Ein neuer Examenskandidat also. Merkwürdig nur, dass er sich nicht wie alle anderen in ihrer Sprechstunde vorgestellt hat. Wera trinkt noch eine Tasse Kaffee und greift nach ihren Zigaretten. Der Brief hat ein angenehmes Schriftbild, Herr Maurer muss einen guten Drucker benutzen, hoffentlich wird die Examensarbeit auch so ansehnlich.

Verehrte Frau Professor, ich werde mir erlauben, mich in einer Ihrer nächsten Sprechstunden persönlich vorzustellen, auch möchte ich nicht versäumen zu erwähnen, dass ich stets zu Ihren größten Bewunderern gezählt habe … Wera tastet nach dem Feuerzeug in der Tasche des Kimonos und steckt die Zigarette an … zu Ihren größten Bewunderern gezählt habe und es mir zu einer hohen Ehre anrechnen würde, wenn Sie einwilligen könnten, meine Frau zu werden.

Mit vorzüglicher Hochachtung, Carl-Josef Maurer.

Wera legt den Briefbogen sorgfältig neben ihrem Teller und die kaum angerauchte Zigarette im Aschenbecher ab. Sie greift nach dem Saftglas, aber das ist leer, die Flasche auch, also steht Wera auf und holt eine neue aus dem Kühlschrank. Der Schraubdeckel lässt sich schwer öffnen, schließlich gelingt es. Beim Eingießen achtet Wera darauf, nichts zu verschütten. Dann setzt sie das volle Glas an die Lippen und trinkt es in einem Zug aus. Nur die Ruhe bewahren. Wenn Sie einwilligen könnten, meine Frau zu werden, was denkt der sich denn? Sie kennt ihn doch gar nicht. Oder ist das ein dummer Witz? Wera betrachtet die Anschrift auf dem Umschlag, aber der Brief ist nicht fehlgeleitet, da steht es, völlig eindeutig: Frau Prof. Dr. Wera Pratzinger, Wien, 9. Bezirk, Berggasse 18. Sogar ihren Namen hat er richtig geschrieben.

Wera nimmt die qualmende Zigarette aus dem Ascher und drückt sie aus. Natürlich gibt es diesen Maurer nicht, kein Wunder, dass er nie in ihrer Sprechstunde war. Wer von ihren Studenten sich das wohl ausgedacht hat? Wera stellt sich die Gesichter aus ihrem Oberseminar vor. Nein, von denen war es keiner, eher schon aus der Vorlesung, er schreibt ja selbst, dass er sie gehört hat. Wera nimmt den Brief noch einmal zur Hand, was steht da? Wichtige Anstöße erfahren, das soll wohl Ironie sein. Verärgert zerreißt sie den Brief und beginnt, den Frühstückstisch abzuräumen.

»Die spezifischen Nutzungsaufträge der Hofburg haben sich natürlich ausgewirkt auf die jeweilige bauliche Gestaltung. Ein sensibler Beobachter des Gebäudekomplexes kann leicht die unterschiedlichen Ausformungen der einen großen architektonischen Idee erkennen.«

Wera macht eine Pause, um den Studenten Zeit zum Mitschreiben zu geben. Den Text kann sie fast auswendig, zum dritten Mal hält sie die Vorlesung über die Architektur des Kaiserreiches, auch wenn sie über frühgotische Sakralkunst promoviert hat.

Beim Vortragen setzt Wera ihre Blicke ins Auditorium bewusst. Oben rechts, unten links, oben links, unten rechts, Mitte oben, Mitte unten. Schon vor Jahren hat sie sich dieses Verfahren antrainiert, aber immer noch ist es ihre eigentliche Konzentrationsleistung während einer Vorlesung. Die Studenten fühlen sich angesprochen und kommen gern. Nur heute ist der Hörsaal nicht so voll wie sonst, einige Reihen sind gänzlich leer geblieben, in anderen klaffen größere Lücken. Ein Umstand mehr, der Wera irritiert.

»Nehmen Sie die Hofreitschule als Beispiel, die hohen Bogengänge zur Straßenseite hin erfüllten seit jeher eine Doppelfunktion: Schon zur Zeit ihrer Erbauung boten sie den Tieren Schutz vor den Kutschen und Kaleschen auf der Straße, und gleichzeitig waren sie immer auch repräsentative Überdachung für Passanten und Flaneure.«

Wera schaut nach links unten, der junge Mann, der dort sitzt, blickt ihr ausdauernd ins Gesicht. Er hat das kleine Tischchen vor sich nicht heruntergeklappt und macht sich auch keine Notizen, er sitzt nur da und starrt sie an. Er mag 25 Jahre alt sein, ist blond, hat ein breites, fast plattes Gesicht, die Haare sind sorgfältig geschnitten, ein bisschen brav sieht er aus. Ob man ihm den Brief zutrauen kann? Wera fixiert ihn noch einmal, er weicht dem direkten Blick aus. Seine Hände sind rund und merkwürdig klein, sie liegen gelassen auf der Lehne des Vordersitzes. Wera denkt, Nervosität strahlt der ganze Mensch nicht aus, höchstens Konzentration, wahrscheinlich hört er einfach nur aufmerksam zu.

Sie redet weiter, Hofreitschule, Kaisergruft, Nationalbibliothek, bald nimmt sie die eigenen Worte nicht mehr wahr. Es gibt einige junge Männer, die allein im Auditorium sitzen und diese spezielle Ausstrahlung haben, die Wera sich vorstellt. Auf den Gedanken, dass eine Frau den Brief geschrieben haben könnte, kommt Wera nicht.

Ganz oben am Ende der letzten Reihe, direkt neben der Tür sitzt ein Dunkelhaariger, über ihm leuchtet das Schild Notausgang. Der Student lümmelt auf seinem Platz, kaum vorstellbar, dass er zuhört, und sicher kein Zufall, dass er so weit hinten sitzt. Die Blicke des Studenten wandern über blonde und rötliche Frauenköpfe, erspähen Bewegungen und taxieren Freundschaften. Der junge Mann kann seinem voyeuristischen Interesse unverhohlen nachgehen, denn außer Wera wenden ihm alle den Rücken zu. Eine Studentin, zwei Reihen unter ihm und auffallend rothaarig, hat es ihm besonders angetan. Immer wieder kehren seine Blicke zu ihr zurück und streichen räudig um ihre langen Locken. Die Rote wiederum schaut mit leeren Augen zielgenau an Wera vorbei, während sie an ihrem Kugelschreiber kaut. Neben ihr sitzt ein schmaler Junge in schwarzem Rollkragenpullover, der unempfänglich für die Ausstrahlung der Rothaarigen zu sein scheint. Er traktiert seine Notizkladde mit dem Stift, er muss eine große und ungebändigte Handschrift haben, denn alle zwei oder drei Minuten schlägt er die Seite um und beginnt, eine neue zu füllen. Trotzdem findet der Schmale immer wieder Zeit, um seinen Blick zu heben und ihn Wera saugend ins Gesicht zu setzen. Es stört ihn nicht, dass Wera den Blick erwidert, nur einmal rückt er nachdrücklich die Nickelbrille zurecht, dann widmet er sich von neuem seinen Notizen.

Wera ist erschöpft, die erste Vorlesung im Semester ist immer am anstrengendsten. Sie redet seit einer Stunde, die kurze Rauchpause nicht mitgezählt. Heute verspricht sie sich häufiger als sonst, die treuen Seelen unter ihren Studenten schauen schon ganz besorgt. Aber Wera kann sich nicht auf den Text konzentrieren, sie will den unbekannten Briefschreiber in dieser Vorlesung packen. Natürlich sitzt er im Auditorium, er weiß genau, dass sie seinen Brief inzwischen bekommen hat, und wird sich kaum ihre Reaktion entgehen lassen.

Weras müde Augen wandern weiter und weiter, als seien sie kleine, eigensinnig programmierte Automaten. Längst kann Wera die Bilder nicht mehr einordnen, sinnlos reihen ihre Augen Eindruck an Eindruck. Eine kräftige Hand, die einen ungewöhnlich geformten Federhalter führt. Eine mutwillig ausgesuchte Designerbrille vor schläfrigen Augen. Eine geföhnte Haartolle über buschigen Brauen. Schließlich das rhythmische Zucken eines schmalen Mundes, der einem leise klackernden Notebook die Sätze einzutreiben scheint. Der Student hat ein Dumme-Jungen-Gesicht, wahrscheinlich kann er sehr charmant lächeln mit diesen herben Lippen. Wera stellt sich vor, dass er gerade den nächsten Brief an sie entwirft.

Da stößt sie auf die rote Markierung in ihrem Text, das Kapitel ist zu Ende. Wera blickt auf die Uhr, 20 vor zwölf, also wird sie heute fünf Minuten früher schließen. Zum Glück hat niemand eine Frage. Zum Glück hat niemand die Vorlesung gestört. Vielleicht bleibt es bei diesem einen geschmacklosen Brief. Wera tastet nach der Zigarettenpackung in ihrer Jackentasche, langsam kann sie die Erleichterung zulassen, da hört sie Schritte hinter ihrem Rücken. Hastig greift sie nach ihrer Aktenmappe und wendet sich dem Ausgang zu, als habe sie einen wichtigen Termin. Soll der Student denken, sie habe ihn in der Eile nicht bemerkt. Anfangs fürchtet Wera noch, er könne ihr gefolgt sein, doch dann fühlt sie sich sicherer, und die ersten Züge aus der Zigarette tun ihr gut.

Wera zieht ihre Schuhe aus, legt die Füße auf den Schreibtisch und lässt den Drehsessel nach hinten federn. Sie inhaliert tief und schließt die Augen.

»Frau Professor, ich bitt Sie sehr, rauchen’s net so viel.«

Wera blinzelt durch den Qualm. Ihre Sekretärin Frau Ott steht in der Seitentür.

»Keine Sorge, ich pass schon auf mich auf. In fünf Minuten können Sie die nächste Studentin hereinbitten. Sie ist die Vorletzte, oder?«

Missbilligend schüttelt die Sekretärin den Kopf.

»Es sind noch zwei Neue erschienen, Frau Professor, die stehen aber nicht auf Ihrer Liste. Was die sich immer herausnehmen. Haben doch ein ganzes Semester Zeit. Soll ich sie auf die nächste Woche bestellen?«

Frau Ott reckt kampflustig ihr spitzes Gesicht, Nase und Kinn treten scharf hervor und lassen den schmalen Mund unsichtbar werden. Die Sekretärin trägt eine ihrer vielen Wollhosen. Wahrscheinlich ungefüttert, denkt Wera und gruselt sich. Dann sieht sie auf die Uhr, es ist sieben vorbei und schon fast dunkel im Zimmer. Zwei zusätzliche Studenten heute Abend, Frau Ott hat doch Studenten gesagt, oder täuscht sie sich? Wera schaltet die Schreibtischlampe an.

»Lassen Sie die Herren ausnahmsweise da, ich bleibe länger. Und, Frau Ott?«

»Ja, bitte?«

»Gehen’s ruhig schon nach Hause. Ich schaff das auch allein.«

»Aber Frau Professor, das kommt gar nicht infrage!«

»Danke, Frau Ott, das ist lieb von Ihnen.«

Während der nächsten Stunde hört sich Wera die Familiendramen einer Doktorandin an, die die Fertigstellung ihrer Arbeit immer wieder auf heimtückische Weise verzögern, und weist einen eifrigen Tschechen in die Prüfungsregularien ein. Dann lässt Wera sich von ihrer Sekretärin die Liste mit den Namen der beiden zusätzlich erschienenen Studenten zeigen. Als nächstes erscheint der Name desjenigen, der ihr diesen unverschämten Brief geschrieben hat. Carl-Josef Maurer.

»Na, dann lassen Sie den ersten Kandidaten mal eintreten«, erklärt sie finster, ohne auf Frau Otts irritierten Blick zu reagieren.

Insgeheim ist Wera erleichtert darüber, dass der Student sich gemeldet hat, dass er überhaupt existiert. Verlegen wird er sein, denkt Wera, und ihr eine schweißnasse Hand zur Begrüßung reichen. Wahrscheinlich wird sie ihn vom Sehen kennen, ohne ihn einem ihrer letzten Seminare zuordnen zu können.

Bitte setzen Sie sich, wird sie sagen, auf ihren Besucherstuhl deuten und sich heimlich die Hand am Hosenstoff abwischen.

Kaum dass der Student Platz genommen haben wird, wird er beginnen sich zu räuspern und gar nicht damit aufhören können.

Ich hatte heute früh Post von Ihnen, wird Wera das Verhör beginnen.

Ich weiß. Darum bin ich hier. Ich muss mich entschuldigen. Es handelt sich um einen Streich, den Kommilitonen mir gespielt haben. Ehemalige Kommilitonen, sollte ich wohl sagen. Das Ganze ist mir furchtbar peinlich, Frau Professor Pratzinger, das müssen Sie mir glauben.

Raus mit der Sprache, was ist passiert? Der Brief stammt nicht von Ihnen, habe ich Recht?

Natürlich nicht. Ich bin Historiker, am Freitag hatte ich meine letzte Prüfung. Und am Samstag habe ich ein paar Freunde zu einem Umtrunk eingeladen, na ja, und am späteren Abend, als alles schon in der Post war und auch am Hauptpostamt nichts mehr zu machen, da haben mir die anderen eine Kopie dieses … Schreibens, also dieses Antrags vorgelesen. Mit hochrotem Kopf wird der Student verstummen.

Machen Sie sich nichts draus. Ich hab schon ganz andere Sachen nach erfolgter Abschlussprüfung erlebt. Wera wird die Lüge mit einem Lächeln beglaubigen und dem frisch examinierten Studenten mit mütterlicher Stimme falschen Trost zusprechen. Ihr Brief ist längst vernichtet, und ich werde niemandem davon erzählen. Nehmen sie es einfach mit Humor. Wenn Sie einmal heiraten, werden Sie sich auf eine ganze Reihe von ähnlichen Überraschungen einstellen müssen.

Ich bin bereits verheiratet, wird der Student humorlos antworten und wie zum Beweis seinen Ehering herzeigen.

Oh pardon, das ist mir entgangen. Wera wird aufstehen, ihren Schreibtisch umrunden und dem Besucher widerstrebend die Hand zum Abschied reichen. Dessen Händedruck wird keinen Deut fester geworden sein. Alles Gute für Sie – und herzlichen Glückwunsch zum Examen nachträglich.

Danke. Vor allem für Ihr Verständnis. Beim Hinausgehen wird der Student fast über seine eigenen Füße stolpern.

Spöttisch sieht Wera dem schlaksigen jungen Mann entgegen, den Frau Ott jetzt in ihr Dienstzimmer geleitet. Er ist sehr groß und hat schönes, ungewöhnlich langes dunkles Haar. Wera kann sich nicht erinnern, diesem Studenten jemals begegnet zu sein. Und er sieht nicht aus wie einer, den man schnell vergessen würde.

Bevor Wera ihn begrüßen kann, eröffnet er das Gespräch. »Guten Tag, Frau Professor Pratzinger, Maurer ist mein Name, Carl-Josef Maurer. Es tut mir Leid, dass ich es nicht geschafft habe, mich rechtzeitig auf Ihrer Warteliste einzutragen, ich war in der letzten Woche verhindert.«

»Ich habe heute Morgen Ihren Brief bekommen, Herr Maurer, bitte nehmen Sie Platz.«

»Ich wusste doch, dass Sie sich besser an mich erinnern würden, wenn ich Ihnen den Brief an die Privatadresse schicke.«

Der Student lacht laut und energisch, er hat volle Lippen und große, weiße Zähne. Ein Wolf im Schafspelz ist er, denkt Wera. Sie verzieht keine Miene und wartet darauf, dass der Student sich für den unangebrachten Nachsatz entschuldigt. Sie hat den Wortlaut genau im Kopf. Wenn Sie einwilligen könnten, meine Frau zu werden … Also wirklich! Aber Carl-Josef Maurer entschuldigt sich nicht. Und sie wird sich nicht entblöden, den Vorfall selbst anzusprechen.

»Haben Sie sich über das Thema Ihrer Arbeit schon Gedanken gemacht, Herr Maurer?«, erkundigt sich Wera mäßig interessiert.

»Natürlich. Die Idee kam mir im letzten Semester in Ihrem Hauptseminar. Sie sagten, dass im Bereich der östlichen Adria zwischen Grado und Triest einige Adelssitze und Klöster stünden, die von renommierten Wiener Architekten gebaut worden sind. Ich bin in den Semesterferien mit dem Rad dort gewesen. Ich denke, es ließen sich interessante Erkenntnisse sammeln.«

Wera betrachtet die Radfahrerbeine in ihrem Besucherstuhl. Sie sind zu lang für den schmalen Sessel und stehen schräg. Die Beine wirken nicht sehr muskulös, sie stecken in einer engen, verwaschenen Jeans, die merkwürdig gegen die auf Hochglanz polierten schwarzen Lederschuhe absticht.

»Haben Sie im letzten Hauptseminar keine Arbeit geschrieben, Herr Maurer? Ich müsste mich doch erinnern können.«

»Ich habe schon, aber als die Arbeit fertig war, schien es mir nötig, die Bauten gründlicher zu studieren. Darum habe ich die Arbeit nicht eingereicht und bin selbst nachschauen gefahren, ob ich meine Thesen halten kann.«

»Und?«

Der Student lehnt entspannt in seinem Stuhl, fast lümmelt er sich hinein. Beim Reden bewegt er ständig die Hände. Obwohl sie lang und feingliedrig sind, unterstreichen die Gesten das Gesagte kraftvoll.

»Ich habe nach meiner Erkundungsfahrt ein Thesenpapier zusammengestellt. Ich denke, es ergänzt die Arbeit auf sinnvolle Weise.«

»Natürlich müsste ich mir beides anschauen, um zu entscheiden, ob ich Sie betreue. Jetzt, zu Beginn des Semesters kann das allerdings eine Weile dauern.«

»Damit habe ich gerechnet. Darf ich Ihnen die Sachen trotzdem schon geben?«

Wera nickt. Auf dem Deckblatt der Arbeit erkennt sie die Schrifttype des Briefes wieder.

»Gut, Herr Maurer. In jedem Fall sollten Sie in diesem Semester mein Colloquium für Examenskandidaten besuchen. Lassen Sie sich von Frau Ott die Termine geben.« Wera steht auf, um das Ende des Gesprächs zu signalisieren. Der Student Maurer ist zwei Köpfe größer als sie und sein Händedruck so kraftvoll, dass es schmerzt. »Spätestens bis Ende Mai habe ich Ihre Arbeit gelesen. Wenn Sie dann in die Sprechstunde kommen wollen, können wir uns über Ihr Projekt unterhalten.«

»Das tue ich gern, Frau Professor Pratzinger.«

Der Student verlässt Weras Zimmer. Auf ihrem Schreibtisch liegt seine Seminararbeit. Unter dem Titel stehen Name und Adresse: Carl-Josef Maurer, Wien, 9. Bezirk, Berggasse 21.

Berggasse 21. Das ist nur zwei Häuser von ihrer eigenen Wohnung entfernt. Wera denkt an den Briefkasten und die Eingangstür des Hauses, die seit kurzem verglast ist. Verärgert greift sie nach ihren Zigaretten, lässt die Packung aber gleich wieder fallen. Anstatt zu rauchen leckt Wera ihren Zeigefinger an und reibt mit dem nassen Finger über das Deckblatt der Arbeit. Herr Maurer benutzt einen Tintenstrahldrucker, die Schrift ist wasserlöslich. Wera reibt kräftiger. Über das Papier ziehen sich schwarz-graue Schlieren. Niemand, nicht einmal Wera selbst, wäre jetzt noch in der Lage, die Anschrift des Studenten Carl-Josef Maurer zu entziffern. Schnell versteckt Wera die Arbeit mit dem unleserlichen Titelblatt in der untersten Schublade ihres Schreibtischs, greift zum Telefon und wählt. Im selben Moment klopft Frau Ott an die Verbindungstür zum Sekretariat. Wera legt den Hörer zurück in die Halterung, lässt die Hand aber darauf liegen.

»Ja, bitte.«

»Frau Professor, entschuldigen Sie vielmals, dass ich noch einmal störe, aber der Student ist verschwunden.«

»Welcher Student?«

»Na der zweite, der nach dem Herrn Maurer dran gewesen wäre.«

»Umso besser, dann machen wir Schluss für heute, Frau Ott. Lieb, dass Sie geblieben sind. Morgen können Sie schon mittags gehen, da haben Sie doch Ihren Bridgeabend, oder irre ich mich?«

Die Sekretärin errötet. »Das kann ich nicht annehmen!«

»Liebe Frau Ott, wenn ich’s Ihnen anbiete, dann können Sie’s auch annehmen. Also bittschön, zieren’s sich nicht so. Sie arbeiten sich sonst noch zu Tode.«

»Recht herzlichen Dank, Frau Professor. Es passt grandios. Ich bleibe dann morgen nach der Mittagspause fort, ist das in Ordnung?«

»Aber ja. Und jetzt beeilen Sie sich und kommen Sie gut nach Hause.«

Wera wartet. Erst als Frau Ott die Tür zum Nebenraum abgeschlossen hat und ihre Schritte auf dem abendlich verlassenen Flur verklungen sind, wählt Wera noch einmal.

Am anderen Ende wird sofort abgehoben.

»Wera, was gibt es? Ich dachte, du bist längst auf dem Weg zu mir.«

»Von wegen! Ich sitze immer noch im Büro, und vor meiner Tür warten mindestens vier weitere Studenten. Ich muss für heute Abend absagen. Vor neun komme ich hier bestimmt nicht raus. Vielleicht kannst du einen Kollegen mit ins Konzert nehmen.«